JP4789332B2 - 放射線検出システム - Google Patents

放射線検出システム Download PDFInfo

- Publication number

- JP4789332B2 JP4789332B2 JP2001054772A JP2001054772A JP4789332B2 JP 4789332 B2 JP4789332 B2 JP 4789332B2 JP 2001054772 A JP2001054772 A JP 2001054772A JP 2001054772 A JP2001054772 A JP 2001054772A JP 4789332 B2 JP4789332 B2 JP 4789332B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- radiation

- signal

- detection device

- subject

- ray

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims description 76

- 230000005855 radiation Effects 0.000 title claims description 71

- 238000003384 imaging method Methods 0.000 claims description 78

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 69

- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 28

- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 11

- 229910021417 amorphous silicon Inorganic materials 0.000 claims description 2

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 28

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 17

- 239000010408 film Substances 0.000 description 16

- 238000012805 post-processing Methods 0.000 description 6

- 210000004072 lung Anatomy 0.000 description 5

- 238000000034 method Methods 0.000 description 5

- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 4

- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 4

- 230000007704 transition Effects 0.000 description 4

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3

- 238000004846 x-ray emission Methods 0.000 description 3

- 101100194362 Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) res1 gene Proteins 0.000 description 2

- 238000011976 chest X-ray Methods 0.000 description 2

- 210000001370 mediastinum Anatomy 0.000 description 2

- 229910052716 thallium Inorganic materials 0.000 description 2

- 206010039203 Road traffic accident Diseases 0.000 description 1

- 229910052771 Terbium Inorganic materials 0.000 description 1

- 210000001015 abdomen Anatomy 0.000 description 1

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1

- 210000000038 chest Anatomy 0.000 description 1

- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1

- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1

- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1

- 230000004044 response Effects 0.000 description 1

- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1

- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1

- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1

- GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N terbium atom Chemical compound [Tb] GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N thallium Chemical compound [Tl] BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Light Receiving Elements (AREA)

- X-Ray Techniques (AREA)

- Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

- Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)

- Closed-Circuit Television Systems (AREA)

- Measurement Of Radiation (AREA)

- Solid State Image Pick-Up Elements (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、放射線検出システムに関し、特に、病院内での診断に用いられる放射線検出システムや、工業用の非破壊検査装置としても用いられる放射線検出システムに関する。

【0002】

なお、本明細書では、α線、β線、γ線、X線なども放射線の範ちゅうに含むものとして説明する。

【0003】

【従来の技術】

従来、病院内で行われているX線撮影系は、患者にX線を照射させ、その透過X線像をフィルムに露光するフィルム方式が主流になっている。

【0004】

図24は、従来のフィルム方式のX線撮影系を示す図である。図24において、101はX線を照射するX線源、102は被写体すなわち患者、103はX線を可視光に変換する蛍光体、120は蛍光体103面で変換された可視光の強度を感知し患者の像を形成するフイルム、140は患者を透過したX線量を検出するためのホトマルチプライヤやホトダイオードなどの露出センサ、130は露出センサ140の電源、150は露出センサ140の信号を検知して増幅するアンプ、200は予め設定された基準電圧190とアンプ150の各出力の比較結果を出力するコンパレータ、105はコンパレータ200の出力に応じてオン/オフが制御されるスイッチ、106はX線源101の電源である。

【0005】

なお、蛍光体103はフィルム120でのX線画像の先鋭度を低下させないために、実質上フィルム120と密着した配置となっている。蛍光体103はフィルム120の前後に2枚配置させ、良質なX線画像を得るための工夫がなされている。

【0006】

また、図24に示す撮影系では、患者102の透過X線量が予め定められた量になると、コンパレータ200からスイッチ105をオフするような信号が出力するようにされている。

【0007】

図25は、図24のフィルム120と露出センサ140の位置関係の例を示した図である。図25では、露出センサ140が3個所に用いた例で、人体の肺野部(2個所)と縦隔部(1箇所)に配置された様子を示している。撮影部位によって、どの露出センサ140を駆動させるか選択される。あるいは、撮影目的に応じ複数の露出センサ140が駆動されるとともに、各露出センサ140の出力結果に基づく演算結果によってX線源101からのX線の照射を制御する。透過X線量には個人差や撮影部位による差が生ずるが、露出センサ140が機能することにより、いつでも最適な露出量が得られる。

【0008】

図26は、従来のフィルム方式におけるX線撮影系の別の例を示す図である。図26では、フィルム120と患者102との間に別途蛍光体170を配置させており、蛍光体170からの可視光を側面に配置した光センサ140で検知、演算し、その結果に基づいてX線源101からX線照射を行わせるようにしている。なお、図26において図24と同様の部分には同一符号を付している。

【0009】

また、近年、CCDやアモルファスシリコン半導体薄膜を用いた2次元の固体撮像装置をフィルムの代わりに用いる新しい方式も提案されている。この方式のセンサは、一般に、フィルムに比べ広いダイナミックレンジを有するといわれているが、現時点で、露出センサの必要性は否めない。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、従来の技術は、露出センサの具備により最適なX線露光量を得られる反面、X線撮像装置が大型化する問題点を有している。特に複数の露出センサを配置した場合、さらに大型、複雑化し、装置自身のコストもアップする問題点もある。

【0011】

また、手や足などのように形が複雑な部位、特に赤ん坊の手、足、頭などの小さい被写体では、露出センサを完全に覆うことができないので、数十種類もある人体の部位を、たかだか、数点の露出センサで、全ての部位、全ての患者に対して毎回適正露出を得ることは極めて困難であり、露出量にばらつきが生ずるという問題点も有している。

【0012】

さらに、病院内のX線撮影室において、X線発生装置やコンピュータは、固定的に設置する場合が多いのに対し、X線撮影装置は、たとえば交通事故で負傷した緊急の患者や体が不自由な身障者、あるいは子どもや年配の患者など、自由に体を動かせない場合など、患者の体位に撮像装置を合わせられるような軽量、コンパクトで持ち運びが可能な動かして使用する要求がある。

【0013】

そこで、本発明は、放射線撮像装置の小型化及び放射線の露出量のバラツキをなくすことを課題とする。

【0014】

【課題を解決するための手段】

本発明の放射線検出システムは、被写体に対して放射線を出射する放射線源と、前記放射線源から出射され前記被写体を透過した放射線を検出する検出装置とを備えた放射線検出システムにおいて、前記検出装置で撮影に必要な放射線の入射総量を予め記憶しておく記憶手段と、前記被写体の撮影に先だって前記放射線源から所要の放射線を出射したときに前記検出装置で検出される放射線の入射総量を検出して前記放射線源の出射総量に対する前記検出装置の入射総量の比を算出する算出手段と、前記算出手段の算出結果と前記記憶手段に記憶されている撮影に必要な入射総量とに基づいて前記被写体の撮影の際に前記放射線源から該被写体に対して出射する放射線の出射総量を決定する決定手段と、前記検出装置の出力を制御するスイッチと、を備え、前記検出装置は、入射した前記放射線を電気信号に変換する変換手段と、前記電気信号を出力するスイッチ素子と、を含む画素が2次元アレー状に複数配列され、行方向の複数の画素のスイッチ素子に共通に接続された駆動配線が列方向に複数配列され、列方向の複数の画素のスイッチ素子に共通に接続された信号配線が行方向に複数配列された光電変換回路部と、複数の前記駆動配線に接続されたシフトレジスタと、を含み、前記被写体の撮影に先だって前記放射線源から所要の放射線を出射したときに前記検出装置で検出される放射線の入射総量を検出するに際して、前記シフトレジスタが、複数の前記駆動配線のうち任意の連続する複数の駆動配線を同時に選択し、複数の前記駆動配線のうち前記任意の連続する複数の駆動配線以外の複数の駆動配線を選択しないことにより、前記検出装置が前記被写体の所要の部位を透過した放射線に基づいて前記被写体の所要の部位に相当する前記検出装置の所要の領域を含む前記任意の連続する複数の駆動配線に接続されたスイッチ素子を含む画素の電気信号の平均出力である信号のみを複数の前記信号配線毎に出力し、前記スイッチに与えられる制御信号により、前記スイッチが、前記平均出力である信号のうち、複数の前記信号配線のうち前記所要の領域に応じた所要の前記信号配線の平均出力である信号のみを出力することを特徴とする。

【0015】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。

【0016】

(実施形態1)

「構成の説明」

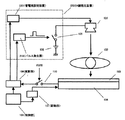

図1は、本発明の実施形態1のX線撮像装置の構成を示す概念図である。図1において、101はX線を照射するX線源、102は被写体すなわち患者、103はX線を可視光に変換するTb(テルビウム)を付括したGd2O2SやTl(タリウム)を付括したCsI:Tl等の蛍光体、104はX線可視変換蛍光体103からの可視光を検出する固体撮像素子すなわち光電変換素子が2次元アレー状に配列された2次元の光センサ、110はXWE信号に従って光センサ104のデータの出力を制御するスイッチ、109はテーブルメモリなどを備え光センサ104からの出力信号に基づいて撮影時のX線の出射総量である照射時間及び照射光量を演算する演算部、107は光センサ104内の各光電変換素子を駆動するための駆動部、108は駆動部107及び演算部109の動作を制御する制御部、230はX線源101からX線を発生させるX線発生装置、105はパルス発生器210の出力に応じてオン/オフが制御されるスイッチである。

【0017】

本実施形態では、患者102のX線情報を取得するために設けられている光センサ104の光電変換素子を、いわば露出センサとしても用いている。

【0018】

また、X線発生装置230は、X線源101の電源106と、演算部109の演算結果に基づいてスイッチ106のオン/オフを制御する制御信号を生成するパルス発生器210と、演算部109の演算結果に基づいてX線源101の管球の管電流値を制御する信号を出力する管電流設定装置220とを備えている。

【0019】

図2は、図1の光センサ104内に2次元状に配列されている光電変換素子の等価回路図である。なお、説明の簡単化のために図2には3×3の合計9画素だけを示しているが、実際は、装置の目的に応じて更に多数ビットで構成される。たとえば、医療用の胸部X線撮像装置の場合、有効領域で40cm□以上、画素数としては画素ピッチ200μmで、2000×2000画素以上が求められている。

【0020】

図2には、光電変換素子が2次元状に配列された光電変換回路部と、各光電変換素子を駆動するためのシフトレジスタ(SR1)と、シフトレジスタ(SR1)によって駆動された各光電変換素子の画像信号を読み出すための読み出し用回路部とを示している。

【0021】

光電変換回路部は、図示しない絶縁基板上などに設けられており、可視光を受光し電気信号に変換する光電変換素子S1−1〜S3−3と、光電変換素子S1−1〜S3−3で光電変換された信号電荷をマトリクス信号配線M1〜M3側へ転送するためのスイッチ素子T1−1〜T3−3と、スイッチ素子T1−1〜T3−3であるトランジスタのゲートにシフトレジスタ(SR1)からの信号を供給するゲート駆動用配線G1〜G3と、マトリクス信号配線M1〜M3側へ転送された信号電荷を一時的に蓄積する容量素子C1〜C3とを備えている。

【0022】

読み出し用回路部は、光電変換回路部の容量素子C1〜C3に蓄積されている信号電荷を読み出すための読み出し用スイッチU1〜U3と、読み出し用スイッチU1〜U3を順次オン状態に切り替えるシフトレジスタ(SR2)と、シフトレジスタ(SR2)によって読み出された信号電荷を増幅した増幅信号Voutを出力するアンプと、CRES端子に入力されるリセット用の電圧パルスに応じて容量素子C1〜C3をリセットするリセット用スイッチRES1〜RES3とを備えている。

【0023】

図4は、図2のシフトレジスタ(SR1)の等価回路図である。図4には、N個のDフリップフロップと、N個のANDゲートとを示している。DフリップフロップのD端子にはSin信号が入力され、CK端子にはSclk信号が入力され、Q端子からSin信号をSclk信号に応じて遅延させた信号が出力される。各AND回路の一端にはDフリップフロップのQ端子からの出力信号が入力され、他端にはOE信号が入力され、Dフリップフロップの出力信号とOE信号との論理積信号Vg1〜VgNが出力される。

【0024】

なお、図4には図示していないが、実際には、AND回路の後段に電圧レベル変換回路を設けており、図2に示すスイッチ素子T1−1〜T3−3のオン/オフ制御に必要なオン電圧、オフ電圧を生成している。

【0025】

「動作の説明」

つぎに、本実施形態のX線撮像装置の動作の概略について説明する。X線発生装置230側から出力される制御信号に基づいてX線源101から出射されたX線は、被写体である患者102を透過し、その透過光が蛍光体103に到達する。なお、ここで出射されたX線の出射量は、後述するように、微量なものである。

【0026】

蛍光体103では、患者102のX線透過量に大小に対応して可視光に変換される。変換された光は、光センサ104で光電変換される。このため、光センサ104で変換された電気信号は患者102のX線透過像を表すことになる。光センサ104に備えられている光電変換素子は、後述するように「空読み動作」、「蓄積動作」、「本読み動作」の3つの動作を行う。なお、これらの動作の具体的な内容については後に説明する。

【0027】

光電変換素子S1−1〜S3−3に入射した光は、光電変換素子により光電変換され、光電変換信号電荷として、それぞれの光電変換素子内の電極間容量に蓄積される。これらの光電変換信号は、制御部108の制御に応じて駆動部107が光センサ104を駆動させ、スイッチ素子T1−1〜T3−3及びマトリクス信号配線M1〜M3を通って並列の電圧出力となり、さらに、読み出し用スイッチ回路部により直列信号となり、アンプで増幅されて増幅信号Voutとして外部に取り出され、演算部109に入力される。

【0028】

なお、図2の光電変換装置の構成例においては、総画素数9ビットの光電変換素子を3ビットずつまとめて3行に分割してあるので、上述の各動作は、順次、行単位で行われる。

【0029】

つぎに、演算部109では、入力信号をA/D変換し、それらの平均値を算出する。ここで、演算部109は、テーブルメモリなどのメモリを備えており、そのメモリには肺野部、腹部など、患者102の部位毎に撮影に必要なX線の入射総量が格納されている。

【0030】

そして、微量なX線をX線源101から出射した際の光センサ104の入射総量と上記メモリに格納されている情報とに基づいて撮影時に必要なX線の出射総量を算出する。具体的には、テーブルメモリ内に格納されている必要なX線量を「1000」とし、「管電流が1mA、照射時間が1ms」でX線を出射した際に、光センサ104側に入射されたX線の入射総量が「1」である場合には、患者102を撮影する際には、たとえば管電流を50mA、照射時間を20msとすべきであることを求める。

【0031】

なお、テーブルメモリの格納内容は、X線源101と被写体102との距離(撮影距離)や、患者102を正面撮影するのか側面撮影するのかという撮影方向や、管電圧(X線のエネルギー)などを考慮して予めテーブルメモリに格納しておけばよい。

【0032】

それから、演算結果は、X線発生装置230側へフィードバックされる。X線発生装置230では、フィードバックされた信号が、パルス発生器210及び管電流設定装置220に入力される。パルス発生器210では、演算部109からの信号に基づいて、実際に患者102のX線情報を取得する際のスイッチ105のオン/オフ時間を制御する。また、管電流設定装置220では、演算部109からの信号に応じた量のX線を、実際に患者102を撮影する際に出射する。

【0033】

このようにして、実際に患者102を撮影しようとする前に、患者102に照射するX線の出射総量である出射時間及び出射量を決定する。それから、その決定に基づいて、管電流設定装置220によってX線源101に係る管電流値の制御信号が生成され、上記と同様の手順により、X線源101から、その生成された制御信号に基づくX線照射がされる。

【0034】

つぎに、図2に示す光電変換装置及びシフトレジスタ(SR1)、「空読み動作」、「蓄積動作」、「本読み動作」等の動作について個別に説明する。

【0035】

図3は、図2に示す光電変換装置の動作を示すタイミングチャートである。第1行の光電変換素子S1−1〜S1−3に入射した光情報は、光電変換され、信号電荷として、S1−1〜S1−3それぞれの光電変換素子内の電極間容量に蓄積されており、一定の蓄積時間を経過した後、シフトレジスタ(SR1)よりゲート駆動用配線G1に転送用の第1の電圧パルスをT1時間与え、転送用スイッチ素子T1−1からT1−3をオン状態に切り替える。

【0036】

これにより、光電変換素子内の電極間容量(S1−1〜S1−3)に蓄えられていた信号電荷が、マトリクス信号配線M1〜M3を通って、容量素子C1〜C3に転送され、各容量素子C1〜C3の電位V1〜V3は、信号の電荷量分だけ高くなる(転送動作)。

【0037】

続いて、ゲート駆動用配線N1〜N3にシフトレジスタSR2より電圧パルスを順次与え、読み出し用スイッチU1〜U3を順次オン状態に切り替えることにより、容量素子C1〜C3に転送されていた第1行の画素からの信号を直列信号に変換し、オペアンプによりインピーダンス変換後に3画素分の信号を、T3時間の間で光電変換素装置の外部へVoutとして出力する(読出動作)。

【0038】

その後、リセット用スイッチRES1〜RES3にリセット用の電圧パルスをCRESにT2時間印加して容量素子C1〜C3をリセットして、次行の読み出し動作に備える(リセット動作)。

【0039】

以下、ゲート駆動用配線G2、G3を順次駆動することにより、全画素のデータを出力する。第3行の光電変換素子S1−1〜S3−3によって、それぞれ光電変換された信号は、図3に示すタイミングで繰り返して、読み出し、転送等される。

【0040】

図5は、図4に示すシフトレジスタ(SR1)の動作を示すタイミングチャートである。ここで、「本読み動作」とは、2次元の光電変換素子が1フレーム分のスキャンを実施する動作であり、かつ被写体のX線画像を取得するための動作である。

【0041】

また、「空読み動作」とは「本読み動作」と同様、2次元の光電変換素子が1フレーム分のスキャンを実施する動作であるが、被写体のX線画像を取得するための動作ではなく、いわば、2次元の光電変換素子の「本読み動作」を安定に動作させるためのアイドリング動作である。

【0042】

以後、「本読み動作」を実施する期間を「本読み期間」、また「空読み動作」を実施する期間を「空読み期間」と称する。

【0043】

図5に示すように、シフトレジスタ(SR1)は、Sin信号を「Hi」状態にして、Sclk信号を入力することにより、1段目のDフリップフロップを「Hi」状態に遷移させる。すなわち、1段目のDフリップフロップのQ端子から、「Hi」の信号を出力させる。1段目のDフリップフロップの出力(「Hi」)は、1段目のAND回路及び2段目のDフリップフロップのD端子に入力される。

【0044】

したがって、OE信号を「Hi」にすることにより、1段目のAND回路の出力信号Vg1は、OE信号に同期して「Hi」のパルスを出力する。また、この状態で、2発目のSclkを入力すると、2段目のDフリップフロップ「Hi」状態に遷移する。一方、1段目のDフリップフロップのD端子であるSinは「Lo」に戻っているため、1段目のDフリップフロップは「Lo」状態に遷移している。

【0045】

そして、OE信号を再び「Hi」状態にすれは、2段目のAND回路の出力信号Vg2は、OE信号に同期して「Hi」のパルスを出力する。以下同様に、3〜N段目のAND回路まで、OE信号に同期した出力信号Vg3〜VgNが出力される。以下同様に、図5に示すタイミングで繰り返して、出力信号Vg1〜VgNが出力される。

【0046】

図6,図7は、図2の各光電変換素子においてシフトレジスタ(SR1)がN段ある場合の「本読み動作」、「空読み動作」のタイムチャートを示している。Vg1〜VgNに出力する信号のタイミングは図6,図7において、スケールこそ異なるが、図5と基本的に同じである。

【0047】

また、図6,図7には、図5に示したものの他に、Vg4〜VgNに出力する信号のHi/Loを示すVg3〜VgN、X線源101のX線の出射の有無を示すX−ray、CRES端子へ印加する信号のHi/Loを示すCRES、アンプの出力のHi/Loを示すVout、スイッチ110のオン/オフを制御する制御信号のHi/Loを示すXWE信号を追記している。

【0048】

なお、図6,図7において、X−rayは常にLoであり、X線源101からX線の出射はされていない。また、Vg4〜VgNに出力する信号は、図5を用いて説明したVg1〜Vg3に出力する信号と同様にHi/Loが切り替えられる。さらに、Voutは常にLoであり、アンプから増幅信号の出力はない。XWE信号は常にHiである。

【0049】

図6,図7に示するように、「本読み動作」と「空読み動作」とは、各光電変換素子を動作させる上では違いはない。すなわち、前述したように、「空読み動作」は光電変換素子の「本読み動作」を安定に動作させるために必要なアイドリング動作であり、その動作における出力信号そのものは画像形成のディジタルデータとしては必要としないことを意味している。

【0050】

図8は、図2の各光電変換素子においてシフトレジスタ(SR1)がN段ある場合の「蓄積動作」のタイムチャートである。ここでは、X−rayはLo、Hi、Loと切り替わる。すなわち、X線源101は、X線が出射されていない状態から、X線の出射が開始され、その後X線の出射が停止される。また、Vg1〜VgNには、常にLoの信号が出力されている。

【0051】

図9は、「X線検出の準備期間」におけるシフトレジスタ(SR1)のタイミングチャートである。「X線検出の準備期間」とはつぎに述べる「X線検出期間」の準備段階であり、N本あるゲート駆動配線の中から、光センサ104の任意の領域のゲート駆動線をX線技師などによって選択される期間である。

【0052】

これは、X線の照射線量を定めるには、光センサ104の全ての領域用いる必要がないことによる。すなわち、本実施形態では、患者102の本来撮影が必要な箇所を撮影する際に光センサ104に必要なX線入射総量を算出するようにしている。

【0053】

図9に示すように、ゲート駆動線G1〜G3に相当するものがN本ある場合、Sclkには、N個分のクロックを入力する。そのうち最初のI個分のクロックを入力するとき、Sinの入力端子は「Lo」状態にする。この段階で、1〜I段目のDフリップフロップは「Lo」状態に遷移している。

【0054】

つぎに、J個のSclkを入力するとき、Sinの入力端子は「Hi」状態にする。この段階で、1〜J段目のDフリップフロップは「Hi」状態に遷移し、最初の段階のI個分(1〜I段目)の「Lo」状態はJ個分だけ次段にシフトされ、結果として、「J+1」〜「J+I」段のDフリップフロップが「Lo」状態に遷移することになる。

【0055】

最後に残りにK個のSclkを入力するとき、Sinの入力端子は「Lo」状態にする。そうすることにより、1〜J段目の「Hi」状態及び「J+1」〜「J+I」段目の「Lo」状態がK個分だけ次段にシフトされ、結果としてDフリップフロップの状態は、1〜K段目が「Lo」、「K+1」〜「K+J」段目が「Hi」、「K+J+1」〜「K+J+I」段目が「Lo」状態に遷移することになる。

【0056】

図10は、「X線検出期間」におけるシフトレジスタ(SR1)のタイミングチャートである。図9に加えてCRES、Vout、XWEも表記している。Sin、Sclkは「Lo」状態である。OE信号を図10のように、「Hi」状態にすることによりそれに同期して、Dフリップフロップが「Hi」状態の部分のゲート駆動配線のみが「Hi」状態に選択される。

【0057】

すなわち、図10に示すように、「K+1」〜「K+J」段目のゲート駆動配線が同時にオンすることになる。図10では、表記の関係上、1〜N本のゲート駆動配線のタイミングチャートを独立に表現せず、まとめて表記している。

【0058】

「K+1」〜「K+J」段目のゲート駆動配線がオンした後に、信号読み取り用アンプ回路により、アナログ出力(Vout)される。1本の信号配線の出力には、「K+1」〜「K+J」段目のJ本分のゲート駆動配線が同時にオンした分だけ平均化した出力が現れる。すなわち、縦方向のJ画素分の平均出力が現れる。

【0059】

図11は、「K+1」〜「K+J」段目のゲート駆動配線が同時にオンすることにより、2次元の光電変換素子内で選択された読み取り領域を示鈴である。図10のVoutの出力を平均すれば、図11のハッチング部分の平均出力が求められる。また、XWE信号により、信号配線も任意に選択することができる。

【0060】

図12は、図11に示す状態からXWE信号により2箇所選択している様子を示している。図12の黒部分は、2次元の光電変換素子S1−1〜S3−3内の選択された読み取り領域を示している。この図は、胸部X線撮像装置を例にした場合、概略、患者の肺野部に相当している。片肺の患者であれば、XWE信号により一方が選択される場合もある。

【0061】

このように、観察したい部分に応じてX線の露光量を算出すると、露出精度が向上し、ひいてはX線照射量を適量にすることが可能となるので、被曝線量が低減する。

【0062】

なお、本実施形態は、Sin、Sclk、OE入力によりゲート駆動配線が任意に選択でき、またXWE信号により信号配線が任意に選択できるようにしている。

【0063】

図13は、「X線検出の後処理期間」におけるシフトレジスタ(SR1)のタイミングチャートを示す図である。「X線検出の後処理期間」とは、「X線検出期間」で選択されなかったゲート駆動配線に接続される光電変換素子の信号電荷をリセットし、その後、N段全てのDフリップフロップを「Lo」状態にもどす操作である。

【0064】

SclkをNクロック入力する間、Sinを入力するD端子を「Hi」状態にすることにより、N段全てのDフリップフロップの内部が「Hi」状態に遷移する。その後,OEを「Hi」にすることによりN段全てのゲート駆動配線がOEに同期してオンする。このとき、同時にCRESをオンしておくことにより、全光電変換素子の蓄積電荷がリセットされる。その後、Sinを「Lo」状態において再びSclkをN個入力することによりN段全てのDフリップフロップの内部状態が「Lo」に遷移される。

【0065】

以上、「本読み期間」(図6)、「空読み期間」(図7)、「X線照射期間」(図8)、「X線検出の準備期間」(図9)、「X線検出期間」(図10)、「X線検出の後処理期間」(図13)について説明した。

【0066】

つぎに、本実施形態における、X線撮影における撮影シーケンスについて説明する。

【0067】

図14は、本実施形態におけるX線撮影における撮影シーケンスを表したタイムチャートである。本実施形態のX線撮像装置の動作説明の冒頭の説明と一部重複する記載もあるが、「本読み期間」(図6)、「空読み期間」(図7)、「X線照射期間」(図8)、「X線検出の準備期間」(図9)、「X線検出期間」(図10)、「X線検出の後処理期間」(図13)を踏まえた総括的なX線撮影における動作の説明する。

【0068】

図14において、「→」の方向が時間の推移を表している。また、「本読み期間」を「H」、「空読み期間」を「K」、「X線照射期間」を「X」、「X線検出の準備期間」を「J」、「X線検出期間」を「M」、「X線検出の後処理期間」を「A」と表している。

【0069】

始めに「空読み動作」を行っている。これは先に述べたように、光電変換素子やスイッチング素子やその他IC(シフトレジスタ、読み取り用回路など)を安定に動作させるために必要なアイドリング動作である。この動作をせずにすぐに安定に動作をする光電変換装置であれば、「K」は特に必要とはしない。また「K」の回数は特に規定されるものではなく、光電変換装置が安定に動作をするに必要な回数だけ予め行えばよい。

【0070】

「K」の後に「X」に移行する。この後にも「X」が登場するので、この最初の「X」をここでは、便宜上「X1」、後の「X」を「X2」とする。X線源101は図1においては1つだけ設けているので、ここでは「X1」と「X2」とで使用するX線源101は同一のものということになるが、「X1」用と「X2」用とで別々に2つ設けて、それぞれ使い分けてもよい。

【0071】

「X1」では、光センサ104の光電変換素子を、いわば露出センサとして用いるために、極微量のしかも照射線量が既知であるX線を照射する。極微量とは、撮影に必要な標準的なX線量の10000分の1〜10分の1程度である。「X1」で照射されたX線の条件、たとえば、X線の管電圧、管電流、照射時間などは、予め既知情報として、何らかの形で記憶されている。たとえば、図1の演算部109に記憶される。

【0072】

その後、「J」では、撮影に必要な領域に応じてモニタしたい領域のゲート駆動配線を選択する。なお、「X1」と「J」の順序が入れ替わってもよい。その後「M」では「X線検出動作」を行い、図12の黒部分から出力される信号の平均値を検出し、その後「A」に移行する。

【0073】

「A」では、別途、演算部109において、「X1」で照射されたX線量と、「M」で得られた出力と、演算部109に格納されている撮影に必要な入射総量とに基づいて、被写体102の所要の部位を撮影する際に最適な透過X線を算出して、X線発生装置230へフィードバックする。

【0074】

「X2」では、X線発生装置230によって、フィードバックされた情報に基づく出射総量でX線を照射する。最後に、「H」では、光センサ104の2次元の光電変換装置の全画素の出力を取り込む。

【0075】

(実施形態2)

図15は、本発明の実施形態2のX線撮像装置のX線撮影における撮影シーケンスであり、図14に相当するものである。本実施形態では、たとえば2箇所を撮影する際に有効なX線撮像装置の使用方法について説明する。なお、本実施形態のX線撮像装置は、図1に示すものと同様である。

【0076】

また、図15において、図14で説明した各動作と同様の動作を行う部分には、同一のアルファベットの略称を用いているが、図14の「X2」は図15の「X3」を意味し、図15の「X2」は2箇所目の部位の撮影時に必要なX線の出射総量を算出するためのX線の照射を意味する。

【0077】

図15と図14とを比較すると、「X」「J」「M」「A」の組み合わせが2回存在している点が異なる。これは、Sin、Sclkで選択できるゲート駆動配線の領域を2箇所設定した例である。1回目の「X」「J」「M」を「X1」「J1」「M1」、2回目を「X2」「J2」「M2」としている。

【0078】

図16は、図15の「J1」のシフトレジスタ(SR1)の入出力信号の状態を示す図である。「J1」の動作により、N段のDフリップフロップ中、「M+L+K+1」〜「M+L+K+J」段目までの連続したJ段のDフリップフロップが「Hi」状態に遷移している。なお、図16には、LoレベルのOE信号及び論理積信号Vg1〜VgNを示している。

【0079】

図17は、図15の「M1」の光センサ104内の信号の状態を示す図である。OEに同期して、Vg(M+1)〜Vg(M+L)のL本のゲート駆動配線が同時にオンし、その後、読み取り用回路部のアンプにより、増幅信号Voutが出力されている。この場合、XWE信号により、ほぼ光電変換回路部の中央付近に配置されているいくつかの光電変換素子が選択されている。

【0080】

図18は、図15の「J2」のシフトレジスタ(SR1)の入出力信号の状態を示す図である。「J2」の動作により、N段のDフリップフロップ中、「M+1」〜「M+L」段目までの連続したL段のDフリップフロップが「Hi」状態に遷移している。なお、図18には、LoレベルのOE信号及び論理積信号Vg1〜VgNを示している。

【0081】

図19は、図15の「M2」の光センサ104内の信号の状態を示す図である。OE信号に同期して、L分の論理積信号Vg(M+1)〜Vg(M+L)が同時にHiレベルに移行し、その後、読み取り用回路部のアンプにより、増幅信号Voutが出力されている。この場合、XWE信号により、2箇所の領域の信号配線が選択されている。

【0082】

以上説明した各種信号に基づいて駆動されるX線撮像装置は、実施形態1と同様に、「X1」、「X2」では極微量のしかも照射線量が既知であるX線が照射され、「M1」、「M2」のそれぞれでそれらの出力から人体を透過してきたX線量を検知する。

【0083】

これらの情報から、X線画像における最適な照射X線量を割り出し、「X3」で照射するX線の出射総量を算出し、算出結果をX線発生装置230にフィードバックする。そして、「X3」ではX線発生装置230により、フィードバックされた信号に基づく出射総量のX線が出射され、「H」で、全画素データが取得される。

【0084】

なお、図20は、図16〜図19に示す本実施形態におけるX線検出期間に選択された検出領域を示す概念図である。黒部分が検出領域を示している。胸部撮影用のX線撮像装置であれば、上の2箇所が肺の領域、下が縦隔領域に相当する。

【0085】

「X1」、「X2」は別個に照射しているため、必ずしも同じ条件でなくてもよい。また「M1」「M2」の出力は別個に得られるため、「M3」にフィードバックさせるための演算方法は、任意に選択できる。

【0086】

本実施形態において、ゲート駆動配線を2つの領域に選択した例を説明してきたが、3つの領域でも、更に4つの領域でも選択することができ、信号配線の選択もXWE信号のオン/オフの時間を変えることにより任意に選択することができる。

【0087】

(実施形態3)

図21は、本発明の実施形態3のX線撮像装置のX線撮影における撮影シーケンスであり、図14に相当するものである。なお、図21において、図14で説明した各動作と同様の動作を行う部分には、同一のアルファベットの略称を用いている。また、本実施形態のX線撮像装置は、図1に示すものと同様である。

【0088】

図21と図14とを比較すると、「J」「M」「A」の組み合わせが存在しておらず本読み期間「H」に置き換わっている点が異なる。すなわち、本実施形態においては、本読み期間「H」が2回存在している。便宜上、1回目、2回目の本読み期間をそれぞれ「H1」、「H2」と表している。

【0089】

本実施形態においても、「X1」では、極微量のしかも照射線量が既知であるX線を照射する。その後、「H1」により2次元の光電変換素子の全画素の出力を読み取る。その情報はすべて演算部109に一旦格納されるが、「X1」のX線量の検出に必要な検出領域は、演算部109の中に格納したデータをたとえばソフト的に取捨選択すればよい。

【0090】

具体的には、演算部109の中にA/Dコンバ−タとメモリ素子とが存在するならば、「H1」の全画素データはそのメモリ素子に格納しておき、必要な検出領域に対応したメモリ素子のアドレス線を選択しアクセスすれば、「H1]で得られた出力の中から必要な領域分を演算することができる。

【0091】

また、演算によって最適なの照射線量を算出したら、それをX線発生装置230へフィードバックさせ、最後に「H2」により光センサ104の全画素の出力を再度取り込む。本実施形態の場合には、「H1」の全出力から領域を限定し、さらに多数画素の演算処理を行う可能性があるため、演算部109の負荷が過大になることにより、「X2」の最適露光量を導出する演算時間が長くなる。

【0092】

さらに、図21では図示していないが、「H1」のあとに演算時間の分だけ待ち時間が必要になるので、その場合には、図8に示したX線照射期間のタイミングチャートにおいて、X線がオンする前の期間を長くすればよい。

【0093】

また、本実施形態の場合には、本読み期間「H1」が実施形態1における「J」「M」「A」の合計時間よりも長くなる。それは、N段のシフトレジスタを1段ずつ順次オンさせていき、各段をそれぞれ読み取っていくからであるが、このことは、被写体すなわち患者が、X線撮像装置に束縛される時間が長くなることを意味する。

【0094】

ここで、本読み期間は、光電変換素子の容量素子とスイッチ素子とのオン抵抗で概略決定される。もし患者に多大な負担をかける程「H1」が長い場合は、「H1」を「H2」よりも高速に動作させればよい。高速に動作させるとは、本読み期間「H1」におけるOEの時間を短くすることである。そうすることにより、光電変換素子に「X1」により蓄積された信号電荷の転送効率は若干低下するが、「H1」の目的は「X2」の照射X線量を決定することだけなので、「H2」よりもOEを短くしても問題は生じない。

【0095】

(実施形態4)

図22は、本発明の実施形態4のX線撮像装置の構成を示す概念図であり、図1に相当するものである。なお、図22において、図1で説明した部分と同様の部分には、同一符号を付している。

【0096】

図22と図1とを比較すると、蛍光体103及び光センサ104に代えて、X線撮像装置404を設けている点である。X線撮像装置404は、X線を直接的に吸収し電子又は正孔に変換するX線撮像装置である。

【0097】

図23は、図22のX線撮像装置404の等価回路図である。基本的な動作は、図2にX線センサ104の動作と同様である。すなわち、X線源101から出射したX線は、被写体である人体102を透過し、その透過光がX線撮像装置404に到達し、各X線撮像素子S1−1〜S3−3で電子又は正孔に変換される。すなわち、X線撮像装置404で変換された電気信号は被写体102でのX線透過像を表している。

【0098】

X線撮像素子S1−1〜S3−3で変換された電気信号は、スイッチング素子T1−1〜T3−3のオン/オフに従い、読み出し用回路部を通じて、外部に増幅信号Voutとして出力される。

【0099】

【発明の効果】

本発明によれば、露光精度が向上し、ひいては放射線照射量を適正にすることが可能となるので、被曝線量が低減する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態1のX線撮像装置の構成を示す概念図である。

【図2】図1の光センサ内に2次元状に配列されている光電変換素子の等価回路図である。

【図3】図2に示す光電変換装置の動作を示すタイミングチャートである。

【図4】図2のシフトレジスタ(SR1)の等価回路図である。

【図5】図4に示すシフトレジスタ(SR1)の動作を示すタイミングチャートである。

【図6】図2の各光電変換素子においてシフトレジスタ(SR1)がN段ある場合の「本読み動作」のタイムチャートを示している。

【図7】図2の各光電変換素子においてシフトレジスタ(SR1)がN段ある場合の「空読み動作」のタイムチャートを示している。

【図8】図2の各光電変換素子においてシフトレジスタ(SR1)がN段ある場合の「蓄積動作」のタイムチャートである。

【図9】「X線検出の準備期間」におけるシフトレジスタ(SR1)のタイミングチャートである。

【図10】「X線検出期間」におけるシフトレジスタ(SR1)のタイミングチャートである。

【図11】「K+1」〜「K+J」段目のゲート駆動配線が同時にオンすることにより、2次元の光電変換素子内で選択された読み取り領域を示す図である。

【図12】図11に示す状態から2箇所選択している様子を示している図である。

【図13】「X線検出の後処理期間」におけるシフトレジスタ(SR1)のタイミングチャートを示す図である。

【図14】本発明の実施形態1におけるX線撮影における撮影シーケンスを表したタイムチャートである。

【図15】本発明の実施形態2のX線撮像装置のX線撮影における撮影シーケンスである。

【図16】図15の「J1」のシフトレジスタ(SR1)の入出力信号の状態を示す図である。

【図17】図15の「M1」の光センサ104内の信号の状態を示す図である。

【図18】図15の「J2」のシフトレジスタ(SR1)の入出力信号の状態を示す図である。

【図19】図15の「M2」の光センサ104内の信号の状態を示す図である。

【図20】図16〜図19に示す本実施形態におけるX線検出期間に選択された検出領域を示す概念図である。

【図21】本発明の実施形態3のX線撮像装置のX線撮影における撮影シーケンスである。

【図22】本発明の実施形態4のX線撮像装置の構成を示す概念図である。

【図23】図22のX線撮像装置404の等価回路図である。

【図24】従来のフィルム方式のX線撮影系を示す図である。

【図25】図24のフィルムと露出センサの位置関係の例を示した図である。

【図26】従来のフィルム方式におけるX線撮影系の別の例を示す図である。

【符号の説明】

101 X線源

102 被写体(患者)

103,170 蛍光体

104 光センサ

105 スイッチ

106 X線源の電源

107 駆動部

108 制御部

109 演算部

110 スイッチ

120 フィルム

140 露出センサ(光センサ)

130 電源

150 アンプ

190 基準電源

200 コンパレータ

210 パルス発生器

220 管電流設定装置

230 X線発生装置

404 2次元のX線撮像装置

Claims (11)

- 被写体に対して放射線を出射する放射線源と、前記放射線源から出射され前記被写体を透過した放射線を検出する検出装置とを備えた放射線検出システムにおいて、

前記検出装置で撮影に必要な放射線の入射総量を予め記憶しておく記憶手段と、

前記被写体の撮影に先だって前記放射線源から所要の放射線を出射したときに前記検出装置で検出される放射線の入射総量を検出して前記放射線源の出射総量に対する前記検出装置の入射総量の比を算出する算出手段と、

前記算出手段の算出結果と前記記憶手段に記憶されている撮影に必要な入射総量とに基づいて前記被写体の撮影の際に前記放射線源から該被写体に対して出射する放射線の出射総量を決定する決定手段と、

前記検出装置の出力を制御するスイッチと、を備え、

前記検出装置は、入射した前記放射線を電気信号に変換する変換手段と、前記電気信号を出力するスイッチ素子と、を含む画素が2次元アレー状に複数配列され、行方向の複数の画素のスイッチ素子に共通に接続された駆動配線が列方向に複数配列され、列方向の複数の画素のスイッチ素子に共通に接続された信号配線が行方向に複数配列された光電変換回路部と、複数の前記駆動配線に接続されたシフトレジスタと、を含み、

前記被写体の撮影に先だって前記放射線源から所要の放射線を出射したときに前記検出装置で検出される放射線の入射総量を検出するに際して、

前記シフトレジスタが、複数の前記駆動配線のうち任意の連続する複数の駆動配線を同時に選択し、複数の前記駆動配線のうち前記任意の連続する複数の駆動配線以外の複数の駆動配線を選択しないことにより、前記検出装置が前記被写体の所要の部位を透過した放射線に基づいて前記被写体の所要の部位に相当する前記検出装置の所要の領域を含む前記任意の連続する複数の駆動配線に接続されたスイッチ素子を含む画素の電気信号の平均出力である信号のみを複数の前記信号配線毎に出力し、

前記スイッチに与えられる制御信号により、前記スイッチが、前記平均出力である信号のうち、複数の前記信号配線のうち前記所要の領域に応じた所要の前記信号配線の平均出力である信号のみを出力することを特徴とする放射線検出システム。 - 前記シフトレジスタは、前記駆動配線がN本ある場合、N個のDフリップフロップとN個のAND回路とを含み、1段目のDフリップフロップの一方の入力端子に制御信号が入力され、所定段目のDフリップフロップの出力が前記所定段目のAND回路の一方の入力端子及び前記所定段目の次の段目のDフリップフロップの一方の入力端子に入力され、前記N個のDフリップフロップの他方の入力端子にクロック信号が共通に入力され、前記N個のAND回路の他方の入力端子にはパルス信号が共通に入力され、所定段目のAND回路の出力端子は所定行の駆動配線に接続されており、1からI個分の前記クロック信号を入力するとき、前記制御信号をLo状態とし、次にJ個分の前記クロック信号を入力するとき、前記制御信号をHi状態とし、残りのK個分の前記クロック信号を入力するとき、前記制御信号をLo状態とすることにより、前記シフトレジスタは、前記所要の複数の行に対応するK+1からK+J行目の複数の駆動配線を同時に選択することを特徴とし、ここで、N、I、J、及びKは1より大きい整数であり、N=I+J+Kである請求項1に記載の放射線検出システム。

- 前記算出手段は、前記被写体の所要の部位に相当する前記検出装置の所要の領域で検出される信号に基づいて前記検出装置で検出される放射線の入射総量を検出して前記放射線源の出射総量に対する前記検出装置の入射総量の比を算出し、前記決定手段は、前記被写体の所要の部位を透過した放射線に基づいて前記被写体に対して出射する放射線の出射総量を決定することを特徴とする請求項1又は2に記載の放射線検出システム。

- 前記算出手段は、前記被写体の第1の所要の部位に相当する前記検出装置の第1の所要の領域で検出される信号と、前記被写体の第1の所要の部位と異なる第2の所要の部位に相当する前記検出装置の第1の所要の領域と異なる第2の所要の領域で検出される信号と、に基づいて前記検出装置で検出される放射線の入射総量を検出して前記放射線源の出射総量に対する前記検出装置の入射総量の比を算出し、

前記被写体の撮影に先だって前記放射線源から所要の放射線を出射したときに前記検出装置で検出される放射線の入射総量を検出するに際して、

前記シフトレジスタは、複数の前記駆動配線のうち前記第1の所要の領域に応じた連続する複数の駆動配線を同時に選択し、複数の前記駆動配線のうち前記第1の所要の領域に応じた連続する複数の駆動配線以外の複数の駆動配線を選択しないことにより、前記検出装置が前記第1の所要の部位を透過した放射線に基づいて前記被写体の第1の所要の部位に相当する前記検出装置の第1の所要の領域を含む前記第1の所要の領域に応じた連続する複数の駆動配線に接続されたスイッチ素子を含む画素の平均出力である信号のみを複数の前記信号配線毎に出力し、複数の前記駆動配線のうち前記第2の所要の領域に応じた連続する複数の駆動配線を同時に選択し、複数の前記駆動配線のうち前記第2の所要の領域に応じた連続する複数の駆動配線以外の複数の駆動配線を選択しないことにより、前記検出装置が前記第2の所要の部位を透過した放射線に基づいて前記被写体の第2の所要の部位に相当する前記検出装置の第2の所要の領域を含む前記第2の所要の領域に応じた連続する複数の駆動配線に接続されたスイッチ素子を含む画素の平均出力である信号のみを複数の前記信号配線毎に出力することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の放射線検出システム。 - 前記検出装置は、入射した前記放射線を電気信号に変換する変換手段を備えることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の放射線検出システム。

- 前記変換手段は、入射した前記放射線を直接的に吸収し前記電気信号に変換することを特徴とする請求項5に記載の放射線検出システム。

- 前記変換手段は、前記放射線を光に変換し、前記光を前記電気信号に変換することを特徴とする請求項5に記載の放射線検出システム。

- 前記変換手段は、前記放射線を光に変換する蛍光体と、前記光を前記電気信号に変換する光電変換素子と、を備えることを特徴とする請求項7に記載の放射線検出システム。

- 前記変換手段は、アモルファスシリコンの前記光電変換素子を備えることを特徴とする請求項8に記載の放射線検出システム。

- 前記検出装置は、前記変換手段によって変換された電気信号を読み出す読み出し手段を備えることを特徴とする請求項5から9のいずれか1項に記載の放射線検出システム。

- 前記検出装置は、前記記憶手段と、前記算出手段と、前記決定手段と、のうちの少なくとも1つを備えることを特徴とする請求項1から10のいずれか1項に記載の放射線検出システム。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2001054772A JP4789332B2 (ja) | 2001-02-28 | 2001-02-28 | 放射線検出システム |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2001054772A JP4789332B2 (ja) | 2001-02-28 | 2001-02-28 | 放射線検出システム |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2002253541A JP2002253541A (ja) | 2002-09-10 |

| JP2002253541A5 JP2002253541A5 (ja) | 2008-04-10 |

| JP4789332B2 true JP4789332B2 (ja) | 2011-10-12 |

Family

ID=18915055

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2001054772A Expired - Fee Related JP4789332B2 (ja) | 2001-02-28 | 2001-02-28 | 放射線検出システム |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4789332B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN100571629C (zh) * | 2004-10-29 | 2009-12-23 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 便携式x射线检测器单元 |

| JP2010501238A (ja) * | 2006-08-21 | 2010-01-21 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | グリッド検知ユニットを備えた可搬式x線検出器及び可搬式x線検出器の自動露出設定のためのx線撮像システム |

| JP6940929B2 (ja) | 2016-02-03 | 2021-09-29 | コニカミノルタ株式会社 | 放射線画像撮影システム |

Family Cites Families (11)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS5411804Y2 (ja) * | 1976-05-06 | 1979-05-25 | ||

| JPS53110495A (en) * | 1977-03-09 | 1978-09-27 | Toshiba Corp | Radiation tomograph ic device |

| JPS6215800A (ja) * | 1985-07-12 | 1987-01-24 | Toshiba Corp | X線診断装置 |

| JPH04314432A (ja) * | 1991-03-26 | 1992-11-05 | Fuji Photo Film Co Ltd | 放射線画像撮影読取方法および装置 |

| JPH04366598A (ja) * | 1991-06-11 | 1992-12-18 | Hitachi Medical Corp | 自動露出機構付きx線撮影装置 |

| JPH05285128A (ja) * | 1992-04-15 | 1993-11-02 | Hamamatsu Photonics Kk | X線撮像装置 |

| JPH0772259A (ja) * | 1993-09-01 | 1995-03-17 | Fuji Photo Film Co Ltd | 放射線検出器 |

| JP3454967B2 (ja) * | 1995-04-28 | 2003-10-06 | 株式会社東芝 | X線診断装置およびx線像検出装置 |

| JPH11311673A (ja) * | 1998-04-28 | 1999-11-09 | Shimadzu Corp | 放射線撮像装置 |

| JP2000100597A (ja) * | 1998-09-25 | 2000-04-07 | Toshiba Iyo System Engineering Kk | 放射線画像撮像装置 |

| JP2001000427A (ja) * | 1999-06-18 | 2001-01-09 | Canon Inc | 画像処理装置、画像処理システム、画像処理方法、及び記憶媒体 |

-

2001

- 2001-02-28 JP JP2001054772A patent/JP4789332B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2002253541A (ja) | 2002-09-10 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4746741B2 (ja) | 放射線撮像装置及びシステム | |

| US7718973B2 (en) | Radiation imaging apparatus and radiation imaging system | |

| US7514663B2 (en) | Imaging apparatus having a read out circuit unit with dual readout operation and method of improving a frame rate | |

| US7613277B2 (en) | Radiation imaging apparatus, radiation imaging system, and method of controlling radiation imaging apparatus | |

| KR101407807B1 (ko) | 고체 촬상 장치 | |

| JP2007151761A (ja) | 放射線撮像装置、システム及び方法、並びにプログラム | |

| US20060192087A1 (en) | Two-dimensional CMOS-based flat panel imaging sensor | |

| EP1440660B1 (en) | Radiographic apparatus | |

| JP3815755B2 (ja) | 撮像方法及び撮像装置 | |

| TW201014574A (en) | Solid-state image pickup device | |

| JP5096946B2 (ja) | 固体撮像装置 | |

| KR20100135705A (ko) | 고체 촬상 장치 및 x선 검사 시스템 | |

| JP4739060B2 (ja) | 放射線撮像装置、放射線撮像システム、及びその制御方法 | |

| US7122802B2 (en) | Method and apparatus for increasing the data acquisition rate in a digital detector | |

| JP4789332B2 (ja) | 放射線検出システム | |

| JP2004080749A (ja) | 放射線撮像装置及び放射線撮像方法 | |

| JP2004023654A (ja) | 放射線撮像装置及び放射線撮像方法 | |

| JP2005210480A (ja) | A/d変換回路及びその出力補正方法、それを用いた撮像装置、放射線撮像装置、放射線撮像システム | |

| JP2004024683A (ja) | 放射線検出装置及び放射線検出システム | |

| US10695015B2 (en) | Solid-state image capturing device, radiation image capturing system, and method of controlling solid-state image capturing device | |

| JP5258946B2 (ja) | 放射線撮像装置、放射線撮像システム及び放射線撮像装置の制御方法、並びにプログラム | |

| JP2006043293A (ja) | 放射線撮像装置及びその制御方法 | |

| JP2004024682A (ja) | 放射線検出装置及び放射線検出システム | |

| JP4746149B2 (ja) | 放射線撮像装置及びシステム | |

| JPWO2008072311A1 (ja) | 撮像装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080227 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20080227 |

|

| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20090407 |

|

| RD05 | Notification of revocation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7425 Effective date: 20090427 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20100622 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20100624 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100818 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20110201 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110331 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20110712 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20110719 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140729 Year of fee payment: 3 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |