本発明は、画像形成素子に形成された原画像を投影する画像投影装置に関するものである。

液晶プロジェクタなどの画像投影装置は、液晶パネルなどの画像形成素子に形成された原画像を投影レンズによってスクリーンに拡大投影する。画像を投影する場合、通常はプロジェクタの投影光軸よりもスクリーンの中心が高い位置にあることが多いので、プロジェクタを傾けて(投影レンズ側を持ち上げて)、スクリーンに対して斜めに画像を投影することになる。

但し、図8に示すように、スクリーンSがプロジェクタ100の光軸101に対して直交する面S0から傾いていると、スクリーンS上の投影画像G’にはいわゆる台形歪と呼ばれる幾何学歪が発生する。そこで、画像形成素子に原画を形成させる画像信号の処理によってこの台形歪みを解消する技術が従来提案されている(特許文献1参照)。

また、上記のような台形歪補正は一種のフィルタリング処理であるため、画質の劣化を引き起こし易い。そこで、図17に示すように、投影レンズ104をその投影光軸101に直交する方向にシフトさせる(以下、レンズシフトという)ことにより、投影光軸101と画像形成素子103の中心102とを相対的にシフトさせ、台形歪を発生させることなく投影画像105の高さを調節できるようにした画像投影装置も提案されている(特許文献2参照)。

一方、レンズは一般に中央部から周辺部になるにつれて透過光量が減少する(周辺光量落ちする)傾向を持つ。このため、投影レンズを介して画像投影を行う場合も、この透過光量特性に応じて投影画像中に輝度の濃淡(輝度むらあるいは色むら)が発生する。そこで、投射レンズを含む画像投影装置内の全光学系で発生する輝度むらを、画像信号の処理によって補正する技術が提案されている(特許文献3参照)。

特開平5−14844号公報(段落0015〜0018、図1〜3等)

特開平9−138377号公報(段落0016〜0021、図1等)

特開平9−146496号公報(段落0014〜0031、図1〜5等)

しかしながら、上記のような台形歪補正を行った場合でも、投影画像の形状は長方形となるように補正されるものの、投影画像内における輝度むらはそのまま残ってしまう。これは、図8に示すように、プロジェクタ100の光軸101に直交する面S0に対してスクリーンSが傾斜していると、投影画像G’の各部分(例えば、上端と下端)とプロジェクタ100との間の距離に差が発生してしまうからである。このため、スクリーンの傾斜を考慮しない輝度むら補正を行っても、投影画像の輝度むらを十分に除去することができない。

また、レンズシフトを行った場合には、図17に示すように、レンズシフト量に応じて投影レンズ104内の光線の透過する領域が変化する。このため、この透過領域の変化と前述した周辺光量落ちとによって、レンズシフト量によって投影画像における輝度むらの分布が変わることになる。

ところが、従来の輝度むら補正は、投影レンズのシフト状態を考慮していない。すなわち、輝度むら補正に用いられるデータは、工場調整時などにメモリに固定データとして書き込まれるものであり、レンズシフト機能を有する場合には、図18(a)に示すように、1つのレンズシフト状態、例えばシフト量が最小である状態に対して決定される。したがって、レンズシフト量が上記調整時の状態と一致するときには投影画像の輝度むらがほとんどない状態であるにもかかわらず、その状態からレンズシフトを行うと、図18(b)に示すように輝度むらが発生してしまう。

本発明は、スクリーンの傾斜や投影レンズのシフト量に応じて、輝度むらを十分に除去できるようにした画像投影装置を提供することを目的とする。

上記の目的を達成するために、本発明の画像投射装置は、画像信号に応じた原画像を形成する画像形成素子と、原画像を被投射面に投射する投射光学系と、投射光学系を、画像形成素子に対して、該投射光学系の光軸に垂直な方向に移動させる移動手段と、投射光学系の移動量が所定量であるときの輝度むら補正データおよび投射光学系の光軸を含む中央部から周辺部までの透過光量特性に応じた移動補正データを記憶した記憶手段と、移動手段による前記投射光学系の移動量に基づいて移動補正データの読み出し領域を決定し、該決定した読み出し領域の移動補正データと記憶手段に記憶された輝度むら補正データとを用いた演算により、使用する輝度むら補正データを求め、該求めた輝度むら補正データを使用して投射画像の輝度むらを補正するように画像信号を処理する信号処理手段とを有することを特徴とする。

本発明によれば、記憶手段に記憶された輝度むら補正データが投射光学系の移動量が所定量であるときのものだけであっても、投射光学系の移動量に応じた投射画像の輝度むら補正を行うことができ、レンズシフト機能により発生する輝度むらを十分に除去することができる。

なお、予め用意された補正データの中から上記相対移動量に応じたデータを読み出して輝度むら補正処理に用いるようにすれば、該補正処理に必要な演算負担を軽減することができる。

以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。

図1には、本発明の実施例1である液晶プロジェクタ(画像投影装置)の構成を示している。同図において、1は液晶プロジェクタである。液晶プロジェクタ1としては、透過型液晶プロジェクタでも、反射型液晶プロジェクタでもよい。

不図示のパーソナルコンピュータ、DVDプレーヤ、ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、アンテナ・チューナユニット等の画像情報供給装置から供給される画像信号V0は、入力信号処理回路10でその入力信号の形態に応じたデコードが行われ、メイン画像処理回路11に入力される。

メイン画像処理回路11では、IP(インターレース−プログレッシブ)変換、フレームレート変換、拡大縮小などの幾何学的信号処理や、カラーコントロールなどの色処理、γ補正などの輝度処理といった各種信号処理が行われる。台形歪補正回路12は、このメイン画像処理回路11内に設けられ、上記幾何学的信号処理の一部である台形歪補正処理を行う。

メイン画像処理回路11から出力された画像信号V1は、輝度むら補正回路13によって、後述する輝度むら補正が施される。

ここで、輝度むら補正回路13は、画像信号V1を構成するR,G,Bの信号成分のそれぞれの信号レベルを増減する機能を有し、本来的には、後述する光学系や液晶パネルの構造によって発生する輝度むら(又は色むら)を削減するために用いられる。但し、本実施例では、輝度むら補正回路13は、RAM等のメモリ14に予め格納された、光学系や液晶パネルの構造によって発生する輝度むら(又は色むら)を補正するための基準補正データをもとに、後述する台形歪補正率に応じて、R,G,Bのそれぞれのプレーンにおける任意の空間座標の信号レベルに対し補正(増減)を行う。輝度むら補正回路13にて補正処理が施された画像信号V2は、LCD駆動回路15に入力される。

LCD駆動回路15は、入力された画像信号V2(R,G,B信号成分)をR,G,Bのそれぞれに対して設けられた画像形成素子としての液晶パネル18の駆動に適した信号形態に変換し、液晶パネル18に供給する。これにより、R,G,Bの各色液晶パネル18には、画像情報供給装置から入力された画像信号V0に応じた、各色用の原画像が形成(表示)される。

ここで、図示はしていないが、プロジェクタ1内には、光源と、該光源から発せられた光束を集光および平行光束化する照明光学系と、該光束をR,G,Bの3つの成分に分解して各色液晶パネル18に導く色分解光学系と、各液晶パネル18にて原画像に応じて変調された各色光成分を合成する色合成光学系と有する。さらに、図1に示すように、色合成された変調光をスクリーン等の被投影面(以下、スクリーンという)に投影する投射光学系としての投影レンズ31を有する。

投影レンズ31は変倍が可能なズームレンズであり、その一部を構成する変倍レンズ素子を手動操作によって光軸方向に移動させることによってズーム比を変更することができ、これによって投影画角を変化させることができる。

また、17は各種演算処理および制御を行うMPU(コントローラ)である。このMPU17は、後述する測距センサ19とともに請求の範囲にいう情報取得手段を構成するとともに、ズーム比検出センサ20とともに画角情報取得手段を構成する。また、MPU17は、台形歪補正回路12および輝度むら補正回路13とともに、請求の範囲にいう輝度調整手段および信号処理手段を構成する。

また、20は投影レンズ31のズーム比(変倍レンズ素子の位置)を検出するズーム比検出センサである。ズーム比検出センサ20としては、変倍レンズ素子の移動に応じて異なる値の電気信号を出力するもの、光学的又は磁気的に変倍レンズ素子の移動を検出して電気信号を出力するもの等、様々なものを用いることができる。

さらに、19はプロジェクタ1からスクリーン上の所定の複数箇所までの距離を測定する測距センサである。測距センサ19としては、パッシブタイプ、アクティブタイプのいずれをも用いることができ、また投影レンズ31のオートフォーカス機能を有する場合には、該機能に用いられるAFセンサを兼用することもできる。

また、25は台形歪補正および輝度むら補正処理を実行させる際に使用者によって操作される補正スイッチである。補正スイッチ25がオンされると、それに応じた信号がMPU17に入力される。

次に、MPU17において行われる、台形歪補正および輝度むら補正のための演算処理について、図2に示した処理プログラムのフローチャートおよび図3〜図5を用いて説明する。なお、本実施例のプロジェクタでは、水平/垂直両方向に発生する台形歪の補正が可能であるが、方向にかかわらず基本的な処理は同じであるため、ここでは、水平方向の台形歪補正を行う場合について説明する。

MPU17は、図2のSTEP1において、補正スイッチ25からオン信号が入力されたか否かを判別し、入力されるとSTEP2に進む。

STEP2では、測距センサ19から、図3に示すようにスクリーンS上における投影画像G’の下端および上端までの距離(投影距離)データLa,Lbを受信する。なお、このステップで得る距離データは、特に投影画像の下端および上端までの距離である必要はなく、任意の複数点でもよい。

次に、STEP3では、ズーム比検出センサ20から、投影レンズ31のズーム比データを受信し、該データから投影画角θを求める。さらに投影画角θから、投影光軸31aを中心として上側投影画角θUと下側投影画角θLとを求める。

次に、STEP4では、距離データLa,Lbと投影画角θU,θLとに基づいて、台形歪補正を行うのに使用する台形歪補正率Rk(被投射面に対する投射光学系の光軸の角度に関する情報)を算出する。

ここで、図4を用いて台形歪補正について説明する。図4(a)は、投影光軸に直交する面に対して傾斜したスクリーンSに対して全面均一画像を投影している状態を示している。このときスクリーンS上の投影画像G’の形は、図4(b)に示すような台形になる。ここで、上辺の長さがXa、下辺の長さがXbの投影画像G’に対して台形歪補正率Rk(=Xa/Xb)での台形歪補正を行ったとき、投影画像G’に対して以下のような縮小処理が行わればよい。

・垂直方向:おおよそ台形歪補正率Rkでの縮小処理

Rk_y≒Rk …(2)

・水平方向:水平ラインごとに異なる割合の縮小処理

Rk_x(y’)=Rk×y’ …(3)

(y’は垂直方向における縮小処理後の座標)

このとき液晶パネル18に表示すべき縮小処理後の原画像の形状は、図4(c)に示すように、もともとの長方形の原画像の垂直方向長さをY0とし、水平方向長さをX0とすると、

・垂直方向:Y0×(1/Rk) …(4)

・水平方向:X0×{1/(Rk×y’)} …(5)

となる。

そして、幾何学的関係より、台形歪補正率Rkは、

Rk=Xa/Xb≒Lb×cosθU /La×cosθL …(6)

により算出できる。

なお、スクリーンに対して斜め下方から投影するような場合は、Rk(=Xa/Xb)>1となり、|Rk|が大きくなるほど液晶パネル18に表示される原画像は図9(a)に示すように変化する。また、スクリーンに対して斜め上方から投影するような場合は、Rk(=Xa/Xb)<1となり、|Rk|が大きくなるほど液晶パネル18に表示される原画像は図9(b)に示すように変化する。

次に、STEP5では、台形歪補正率Rkを用いて、画素(x,y)ごとの輝度むら補正量を示す輝度むら補正分布Ru(x,y)を算出する。

スクリーンS上の投影画像の輝度分布は、プロジェクタ1から見てスクリーンSの上部は下部より遠くなるため、プロジェクタ1の投影画角の関係上、上部の輝度は下部の輝度よりも小さくなり、例えば以下の関係が成り立つ。

(投影画像上端の輝度)=(投影画像下端の輝度)×(Xb/Xa) …(7)

したがって、プロジェクタ1が均一画像を投影したときのスクリーンS上の投影画像の輝度は、図4(d)に示すような傾斜分布(輝度むら)を持つことになる。なお、投影画像の各点の輝度は、おおむね投影距離に比例するので、該傾斜分布は、

(投影画像上端の輝度):(投影画像下端の輝度)=Lb×(Xb/Xa):Lb

…(8)

で表せる。

この輝度むらを補正するためには、上記傾斜分布と逆の特性を持つ輝度分布を、液晶パネル18に表示される原画像に補正値として重畳すればよい。このようにして1プレーン分の補正値を生成すると、輝度むら補正量分布Ru(x,y)は、

Ru(x,y)=(1/Rk)×y×Wk(x,y) …(8)

但し、Wk(x,y)は台形歪補正によって生成される領域を表す窓関数として決定される。

例えば、補正なしのときの補正量を1とした場合の輝度むら補正量分布Ru(x,y)は、図5に示すようになる。

次に、STEP6では、算出した台形歪補正率Rkを台形歪補正回路12に、輝度むら補正量分布Ru(x,y)をメモリ14に送信する。台形歪補正回路12では、受信した台形歪補正率Rkに応じて台形補正処理を行う。一方、輝度むら補正回路13では、メモリ14に格納された輝度むら補正量分布Ru(x,y)のデータに応じて、画像信号V1に対し、

V2(x,y)=Ru(x,y)×V1(x,y) …(9)

を実行して、画像信号V2を生成し、輝度むら補正を行う。

なお、本実施例では、最低輝度レベルを基準として補正係数としてのRu(x,y)を算出した(ゲインアップ方向補正)が、最高輝度レベルを基準として補正係数を算出(ゲインダイン方向補正)してもよい。

また、本実施例では、画像信号V1のレベル補正を、画素ごとゲイン補正というかたちで行う場合について説明したが、回路構成を簡略化するために、多少の誤差は出るものの、画素ごとのオフセット補正というかたちとしてもよい。この場合、最も視感度が強い中間調で合わせこむことにより、誤差を最小限に抑えることができる。

さらに、本実施例では、スクリーンにおける垂直方向の2点までの距離を測定し、水平方向の台形歪を補正する場合について説明したが、垂直方向の台形歪補正を行うには、水平方向の2点までの距離を測定すればよい。また、水平/垂直両方向の台形歪補正を行うには、垂直方向の2点とそのうちの1点に対して水平方向にシフトした1点との3点までの距離を測定すればよい。そして上記と同様の処理を行うことにより、水平/垂直両方向の台形歪補正に連動して輝度むら補正も行うことができる。

図6には、本発明の実施例2である液晶プロジェクタ1’の構成を示している。本実施例において、実施例1と共通する構成要素には同符号を付して説明に代える。

実施例1では、手動操作でズーム比を変更可能な投影レンズ31のズーム比情報をズーム比検出センサ20から得たのに対し、本実施例では、投影レンズ31のズーム比をモータ(ズーム/フォーカスモータ21)駆動によって変更できるものとした上で、該モータの制御を行うMPU17にて該モータの駆動量(例えば、ステッピングモータの駆動パルス数)をモニタすることによって、ズーム比情報を得る場合の例である。図6において、26はズーム比の変更を指示するために使用者によって操作されるシーソースイッチ等のズームスイッチである。このズームスイッチ26の操作方向に応じて、ズーム比はテレ/ワイド方向に変化する。

台形歪補正率Rkと輝度むら補正量分布Ru(x,y)の算出方法については実施例1と同じであるが、投影画角θの取得方法が実施例1とは異なる。

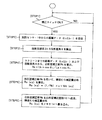

図7には、本実施例におけるMPU17の処理プログラムを表すフローチャートを示す。

MPU17は、STEP11において、測距センサ19からスクリーンS上における投影画像の下端および上端までの距離データLa,Lbを受信する。

そして、STEP12において、前回受信した距離データに対する変化量が所定のしきい値以上か否かを判別する。すなわち、投影光軸に対するスクリーンの傾きに変化があったかどうかを判別する。該変化量がしきい値以上であればSTEP15に進み、しきい値未満であればSTEP13に進む。

STEP13では、ズームスイッチ26の操作に応じて投射レンズ31のズーム比が変更されたか否かを判別する。MPU17ズーム比が変更された場合はSTEP14に進み、変更されていない場合はSTEP11に戻る。

STEP14では、モニタしているモータ21の駆動量からズーム比を求め、さらにそのズーム比から投影画角θ(θU,θL)を算出する。そして、STEP15に進む。

STEP15では、実施例1と同様にして台形歪補正率Rkを算出する。

次に、STEP16では、台形歪補正率Rkを用いて、実施例1と同様に、輝度むら補正量分布Ru(x,y)を決定する。

そして、STEP17では、台形歪補正率Rkを台形歪補正回路12に、輝度むら補正量分布Ru(x,y)をメモリ14に送信する。台形歪補正部12では、受信した台形歪補正率Rkに応じて台形補正処理を行う。一方、輝度むら補正回路13では、メモリ14に格納された輝度むら補正量分布Ru(x,y)のデータに応じて、実施例1と同様にして画像信号V2を生成し、輝度むら補正を行う。

本実施例のように、距離データの所定値以上の変化(投影光軸に対するスクリーンの傾きの変化)やズーム比の変更制御をトリガとして台形歪補正および輝度むら補正が行われるようにすることにより、投影状態の変化に応じて自動的に両補正が行われ、常に台形歪や輝度むらのない投影画像を得ることができる。

なお、上記各実施例では、スクリーン又は投影画像までの距離を測定し、該測距結果から台形歪補正率Rkを求める場合について説明したが、プロジェクタの水平方向に対する設置傾斜角度およびスクリーンの垂直方向に対する設置傾斜角度をそれぞれセンサにより検出し、それらの差に基づいて台形歪補正率を求めるようにしてもよい。

また、上記各実施例では、台形歪補正率Rkを用いて輝度むら補正量分布Ru(x,y)を算出する場合について説明したが、台形歪補正率Rkとは別個に、スクリーンの傾きに関連した情報としての輝度むら補正量分布Ru(x,y)を算出するようにしてもよい。

図10には、本発明の実施例3であるプロジェクタの構成を示している。同図において、51は液晶プロジェクタであり、透過型および反射型液晶プロジェクタのいずれでもよい。

不図示のパーソナルコンピュータ、DVDプレーヤ、ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、アンテナ・チューナユニット等の画像情報供給装置から供給される画像信号V0は、ADデコーダ60でその入力信号の形態に応じたデコードが行われ、メイン画像処理回路61に入力される。

メイン画像処理回路61では、IP(インターレース−プログレッシブ)変換、フレームレート変換、拡大縮小などの幾何学的信号処理や、カラーコントロールなどの色処理、γ補正などの輝度処理といった各種信号処理が行われる。

メイン画像処理回路61から出力された画像信号V1は、輝度むら補正回路63によって、後述する輝度むら補正が施される。

ここで、輝度むら補正回路63は、画像信号V1を構成するR,G,Bの信号成分のそれぞれの信号レベルを増減する機能を有し、本来的には、後述する光学系や液晶パネルの構造によって発生する輝度むら(又は色むら)を削減するために用いられる。但し、本実施例では、輝度むら補正回路63は、RAM等のメモリ64に予め格納された、光学系や液晶パネルの構造によって発生する輝度むら(又は色むら)を補正するための補正データをもとに、R,G,Bのそれぞれのプレーンにおける任意の空間座標の信号レベルに対し補正(増減)を行う。輝度むら補正回路63にて補正処理が施された画像信号V2は、LCD駆動回路65に入力される。

LCD駆動回路65は、入力された画像信号V2(R,G,B信号成分)をR,G,Bのそれぞれに対して設けられた液晶パネル68の駆動に適した信号形態に変換し、液晶パネル68に供給する。これにより、R,G,Bの各色液晶パネル68には、画像情報供給装置から入力された画像信号V0に応じた、各色用の原画像が形成(表示)される。

ここで、図示はしていないが、プロジェクタ51内には、光源と、該光源から発せられた光束を集光および平行光束化する照明光学系と、該光束をR,G,Bの3つの成分に分解して各色液晶パネル68に導く色分解光学系と、各液晶パネル68にて原画像に応じて変調された各色光成分を合成する色合成光学系と有する。さらに、図10に示すように、色合成された変調光をスクリーン等の被投影面(以下、スクリーンという)に投影する投影レンズ69を有する。

投影レンズ69は、図示しない保持機構によって、上下もしくは左右方向(光軸に垂直な方向)に移動可能に保持されている。本実施例では、投影レンズ69につまみ70を設け、このつまみ70を使用者が上下もしくは左右に操作することで、投影レンズ69をその方向にシフトさせることができる。

また、75は各種演算処理および制御を行うMPU(コントローラ)である。また、71は投影レンズ69のシフト量(以下、レンズシフト量という)を検出するエンコーダである。エンコーダ71は、所定の基準位置(例えば、レンズシフト量が設定可能な範囲のうち最小となる位置)に対して投影レンズ69がシフトするとそのシフト量に応じたパルス信号を出力する。エンコーダ71としては、電気的、光学的又は磁気的に変倍レンズ素子の移動を検出するもの等、様々なものを用いることができる。MPU75は、エンコーダ71からのパルス信号をカウントすることで、投影レンズ69のシフト量(シフト位置)を検知することができる。そして、該シフト量に応じて、メモリ64に格納されている基準補正データ中の読み出し領域(アドレス)を輝度むら補正回路63に設定する。輝度むら補正回路63では、読み出した補正データに応じて、今回使用する輝度むら補正データを再生成する。これにより、そのときのレンズシフト量に応じた最適な輝度むら補正処理が行われる。

次に、輝度むら補正処理の内容について、図11を用いて説明する。図11は、輝度むら補正回路63で行われる処理を模式的に示したものである。

メモリ64内に格納される補正データは2種類あり、1つはレンズシフト量が最小(所定量)であるときの輝度むら補正データ(CSC_Data)であり、もう1つは投影レンズ69の光軸中心部から周辺部にかけての透過光量の変化特性(透過特性)に応じたレンズシフト補正データ(LS_Data:移動補正データ)である。

ここにいう輝度むら補正データ(CSC_Data)は、図11中の(a)に示すように、従来用いられている一般的な輝度むら補正データに相当する。一方、レンズシフト補正データ(LS_Data) は、図11(b)に示すように、投影レンズ69において、レンズシフトによって投影光束が透過する範囲内での透過特性を反転したものに相当する。レンズでは、一般に周辺部にいくにしたがって透過光量は緩やかに減少していく特性を有するため、レンズシフト補正データ(LS_Data) は、周辺部にいくにしたがって補正量が増加するように設定された2次元空間情報である。

輝度むら補正回路63内には、補正データ生成回路63aと、画像信号生成回路63bとが設けられている。補正データ生成回路63a内のメモリコントローラ63cは、MPU75から補正開始命令が入力されると、画像信号V1から抽出された水平,垂直同期信号(HS,VS)に同期して、補正データCSC_Data,LS_Data をそれぞれ読み出す。そして、同回路63aでは、液晶パネル68上の同じ画素に対応した両補正データの加算を行う。これにより、今回使用する最終的な輝度むら補正データ(CSC_LS_Data) が生成される。

ここで、メモリコントローラ63cは、メモリ64に格納されたすべてのレンズシフト補正データ(LS_Data) のうち、レンズシフト量によって決まる投影レンズ69での投影光束の透過領域に対応するデータ群である。すなわち、MPU75からのレンズシフト量情報によって全レンズシフト補正データ(LS_Data) 内の読み出しアドレス領域を決定し、該アドレス領域のデータ群を読み出す。そして、これらデータ群を用いて輝度むら補正データ(CSC_LS_Data)を生成する。

画像信号生成回路63bでは、入力された画像信号V1に対して輝度むら補正データ(CSC_LS_Data)を画素単位で加算することにより、画像信号V2を生成する。

なおここでは、補正データCSC_Data,LS_Dataを加算して最終的な補正データ(CSC_LS_Data)を生成する場合について説明したが、補正データCSC_Data,LS_Data を乗算して最終的な補正データを得るようにしてもよい。この場合LS_Data の値としては、例えばゲイン1を128(中心)とする0〜255の範囲のデータとなる。

次に、以上に概略を説明したMPU75と輝度むら補正回路63における処理プログラムを図12のフローチャートを用いて説明する。

<<< MPU75 >>>

STEP101では、MPU75は、エンコーダ71からのパルス信号のカウント値Xnを読み込む。そして、STEP102では、パルスカウント値Xnが所定値以上変化したか否かを判別し、所定値以上変化したときはSTEP103に進む。変化量が所定値未満のときはSTEP104に進む。

STEP103では、パルスカウント値Xnを更新して、STEP104に進む。

STEP104では、パルスカウント値Xnからレンズシフト量(シフト位置)を取得する。レンズシフト量は、予めMPU75内のメモリ(図示せず)に格納されたテーブルを参照して得てもよいし、パルスカウント1つあたりのレンズシフト量にパルスカウント値Xnを乗じて算出してもよい。

また、同ステップでは、取得したレンズシフト量をレンズシフト補正データLS_Data における読み出し開始アドレスADRSに変換する。読み出し開始アドレスADRSを基準した所定領域のアドレスが、投影レンズ69での投影光束の透過領域に対応する。したがって、読み出し開始アドレスADRSが決定されることによって、全レンズシフト補正データLS_Data からのレンズシフト量に応じた読み出しアドレス領域が決定されることになる。

次に、STEP105では、読み出し開始アドレスADRSを輝度むら補正回路63に送信する。

<<<輝度むら補正回路63>>>

STEP111では、メモリコントローラ63cは、MPU75からの読み出し開始アドレスADRSを受信した否かを判別する。受信したときはSTEP112に進み、ADRSを更新して、STEP113に進む。また、受信していないときは、そのままSTEP113に進む。

STEP113では、輝度むら補正データCSC_Dataと、読み出し開始アドレスADRSに応じて決定されたアドレス領域のレンズシフト補正データLS_Data の中から、液晶パネル68の画素ごとのデータ(DCxy,DLxy)を順次読み出し、これらを加算して画素ごとの最終的な輝度むら補正データCSC_LS_Data (DATxy)を生成する。

そして、STEP114では、輝度むら補正データCSC_LS_Data の画素データ(DATxy)を画像信号V1の画素データ(Vxy)に加算することによって画像信号V2を画素単位で生成する。STEP115では、STEP113,114の処理が全画素(1フレーム)に対して終了したか否かを判別し、完了していなければSTEP113に、完了していればSTEP111に戻る。

こうして生成された画像信号V2がLCD駆動回路65に入力されることにより、レンズシフト量に応じた原画像(つまりは投影画像)の輝度むら補正が行われ、輝度むらの少ない良好な投影画像を得ることができる。

本実施例では、所定値以上のレンズシフト量の変化が検出される(STEP102)ごとに、自動的にそのレンズシフト量に最適な輝度むら補正データの再生成が行われるので、レンズシフト量にかかわらず常に輝度むらの少ない投影画像を得ることができる。

図13には、本発明の実施例4である液晶プロジェクタ51’の構成を示している。なお、本実施例において、実施例3と共通する構成要素には実施例3と同符号を付して説明に代える。

実施例3では、投影レンズ69のシフト移動を検出して信号を出力するエンコーダ71を用いてレンズシフト量を得る場合について説明したが、本実施例のプロジェクタ51’では、投影レンズ69をステッピングモータ80を用いてシフト駆動するものとした上で、該モータ80を制御するMPU75にて該モータ80の駆動量(駆動パルス数)をモニタすることにより、レンズシフト量情報を得る場合の例である。

本実施例において、レンズシフト量に応じた補正データ読み出しおよび該補正データを用いた輝度むら補正処理の方法は実施例3と同じであるが、レンズシフト量の入手方法が実施例3とは異なる。

図13において、81は投影レンズ69のシフト駆動を指示するために使用者によって操作される、シーソースイッチ等のレンズシフトスイッチである。例えば、レンズシフトスイッチ81の上側を操作すれば投影レンズ69も上側に移動し、下側を操作すれば投影レンズ69も下側に移動する。また、82は投影レンズ69が所定の基準位置(例えば、レンズシフト量が設定可能な範囲のうち最小となる位置)に存在するか否かを検出するための、フォトインタラプタからなる基準位置センサである。

プロジェクタ51’の電源がONされると、初期化動作として、基準位置センサ82により投影レンズ69が基準位置に位置したことが検出されるまでステッピングモータ80が駆動される。これにより、レンズシフト量のイニシャライズが行われる。

その後、MPU75は、レンズシフトスイッチ81から入力された操作信号に応じてステッピングモータ80を駆動し、投影レンズ69を上下もしくは左右方向にシフト駆動する。また、MPU75は、上記基準位置からステッピングモータ80に与えられた駆動パルス数のカウント値に応じて、メモリ64に格納されている補正データの読み出し開始アドレスを決定し、輝度むら補正回路63に設定する。

輝度むら補正回路63では、読み出した補正データに基づいて、今回使用する輝度むら補正データを再生成する。

以上に概要を説明したMPU75および輝度むら補正回路63での処理プログラムについて図15および図16を用いて説明する。

まず、電源ON時の初期化動作時について説明する。ここで、投影レンズ69のレンズシフト機構は、シフト可能範囲の約上半分の領域において、基準位置センサ82であるフォトインタラプタの投光部と受光部との間に入り込む構成となっている。このため、センサ82からの出力は、図14に示すように、レンズシフト位置がシフト可能範囲の下限から基準位置までにある間はHighになり、上限から基準位置までにある間はLowになる。

図15に示すMPU75の初期化動作フローにおいて、電源がONすると、STEP201では、まず基準位置センサ82の出力を判別する。該出力がHighの場合にはSTEP202に進み、ステッピングモータ80により上動(+)方向に所定量、投影レンズ69をシフト駆動する。そして、STEP204に進む。一方、該出力がLowの場合にはSTEP203に進み、ステッピングモータ80により下動(−)方向に所定量、投影レンズ69をシフト駆動する。そして、STEP205に進む。

STEP204,205ではそれぞれ、基準位置センサ82の出力がHighからLow又はLowからHighに変化(反転)したか否かを判別し、反転するまでSTEP202,203を繰り返す。STEP204,205で基準位置センサ82の出力が変化すると、STEP206に進む。

STEP206では、レンズシフト量を表すステッピングモータ80の駆動パルスカウンタの値をクリアし、このレンズシフト位置を基準位置(n=0)とする。

次に、図16を用いて、輝度むら補正に関わるMPU65および輝度むら補正回路63における処理フローを説明する。

<<<MPU75>>>

STEP301では、MPU75は、レンズシフトスイッチ81が操作されたか否か(操作信号が入力されたか否か)の判別を繰り返し、操作されたときはSTEP302に進む。

STEP302では、ステッピングモータ80をnパルス分駆動する。これにより、投影レンズ69が当該駆動量分、シフトする。

次に、STEP303では、駆動パルス数nと基準位置(n=0)とからレンズシフト量を求める。

そして、STEP303では、取得したレンズシフト量をレンズシフト補正データLS_Data における読み出し開始アドレスADRSに変換する。読み出し開始アドレスADRSが決定されることによって、全レンズシフト補正データLS_Data からのレンズシフト量に応じた読み出しアドレス領域が決定される。

次に、STEP304では、読み出し開始アドレスADRSを輝度むら補正回路63に送信する。

<<<輝度むら補正回路63>>>

STEP311では、メモリコントローラ63cは、MPU75からの読み出し開始アドレスADRSを受信した否かを判別する。受信したときはSTEP312に進み、ADRSを更新して、STEP313に進む。また、受信していないときは、そのままSTEP313に進む。

STEP313では、輝度むら補正データCSC_Dataと、読み出し開始アドレスADRSに応じて決定されたアドレス領域のレンズシフト補正データLS_Data の中から、液晶パネル68の画素ごとのデータ(DCxy,DLxy)を順次読み出し、これらを加算して画素ごとの最終的な輝度むら補正データCSC_LS_Data (DATxy)を生成する。

そして、STEP314では、輝度むら補正データCSC_LS_Data の画素データ(DATxy)を画像信号V1の画素データ(Vxy)に加算することによって画像信号V2を画素単位で生成する。STEP315では、STEP313,314の処理が全画素(1フレーム)に対して終了したか否かを判別し、完了していなければSTEP313に、完了していればSTEP311に戻る。

こうして生成された画像信号V2がLCD駆動回路65に入力されることにより、レンズシフト量に応じた原画像(つまりは投影画像)の輝度むら補正が行われ、輝度むらの少ない良好な投影画像を得ることができる。

本実施例では、投影レンズ69のシフト駆動が行われるごとに、自動的にそのレンズシフト量に最適な輝度むら補正データの再生成が行われるので、レンズシフト量にかかわらず常に輝度むらの少ない投影画像を得ることができる。

本発明の実施例1であるプロジェクタの構成を示すブロック図。

実施例1のプロジェクタの処理動作を示すフローチャート。

台形歪補正率の算出方法の説明図。

(a)は斜め投影の様子を示す平面図および側面図、(b)は台形歪が称した投影画像を示す図である。(c)は台形歪補正がなされた液晶パネルの原画像を示す図、(d)は台形歪と輝度むらが生じた投影画像とその輝度分布を示す図。

輝度むら補正がなされた液晶パネル上の輝度分布を示す図である。

本発明の実施例2であるプロジェクタの構成を示すブロック図。

実施例2のプロジェクタの処理動作を示すフローチャート。

台形歪が発生する理由の説明図。

台形歪補正がなされた液晶パネル上の原画像の様子を説明する図。

本発明の実施例3であるプロジェクタの構成を示すブロック図。

実施例3のプロジェクタにおける輝度むら補正回路の構成を示すブロック図。

実施例3のプロジェクタの動作処理を示すフローチャート。

本発明の実施例4であるプロジェクタの構成を示すブロック図。

実施例4のプロジェクタにおけるレンズシフト基準位置センサからの出力信号を示す概略図。

実施例4のプロジェクタの動作処理を示すフローチャート。

実施例3のプロジェクタの動作処理を示すフローチャート。

レンズシフトによる投影光束の透過領域の変化を説明する図。

レンズシフトによる輝度むらの発生を説明する図。

符号の説明

1,51 プロジェクタ

10,60 入力信号処理部(ADデコーダ)

11,61 メイン画像処理回路

12 台形歪補正回路

13,63 輝度むら補正回路

14,64 メモリ

15,65 LCD駆動回路

17,75 MPU

18,68 液晶パネル

19 測距センサ

20 ズーム比検出センサ

21,80 モータ

25 補正スイッチ

26 ズームスイッチ

31,69 投影レンズ

71 エンコーダ