JP4415401B2 - 燃費検出装置 - Google Patents

燃費検出装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4415401B2 JP4415401B2 JP22031199A JP22031199A JP4415401B2 JP 4415401 B2 JP4415401 B2 JP 4415401B2 JP 22031199 A JP22031199 A JP 22031199A JP 22031199 A JP22031199 A JP 22031199A JP 4415401 B2 JP4415401 B2 JP 4415401B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- fuel

- fuel consumption

- vehicle

- container

- amount

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)

- Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

- Measuring Volume Flow (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は車両等の燃費検出手段に関し、さらに詳しくは自動車の運転中に燃料消費量を正確に測定し、走行距離に応じた燃費を精密に算出して表示する燃費検出表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

最近の自動車の燃料消費量の節減に関する技術は、従来のエンジン本体の改良に加え、動力源に電池等を併用するハイブリッド車の出現に見られるように、近年著しい発展を遂げ、さらに改善が続けられている。いかに優れた燃費の車両を開発するかは、車両メーカにとって永遠の課題といってよい。更に昨今は燃費の改善は、単に燃料の節減という経済的なメリットの追及だけでなく、排気ガスの低減に伴い地球温暖化の防止につながるという観点から、車両メーカーのみならず消費者にとっても大きな関心の的となっている。

【0003】

燃費とは言うまでもなく単位燃料当たりの走行距離数である。すなわち燃費は

走行距離÷燃料消費量・・・・(1)

で表される。燃費は車両の構造、積荷の重量、道路の状態、車両の走行速度、運転方法等様々な要因によって変化する。燃費は運搬という目的を達成するためには一義的には車両の構造に負うところが大きく、車両メーカーは燃費の向上を目的として、エンジン他車両の構造改善に懸命の技術開発を続けている。

【0004】

しかし、今日の状況を見るに、車両の運転者が燃費の向上を意図して運転方法に十分な注意を払っているとは思えない。これは、今日の車両には燃費を表示する燃費検出装置が備わっていないからである。燃費を算出する上記(1)式のうち、分子の「走行距離」に関しては実用上十分な精度の距離計が備わっている。しかし、分母の「燃料消費量」に関しては、現在は運転者が燃料補給の要否を判断するための大まかな燃料保有量を示す燃料計しか装備されていない。

【0005】

例えば、従来産業界で一般に実用化されている燃料計の液面計としては、図9(a)〜(c)に示すような各タイプが使用されるが,自動車業界では液面上の浮きを使ったフロート方式図9(a)が専ら採用されている。図9(a)は液面に浮きを配置し、浮きの上下動を電気信号に変換して取り出す方式のものである。図9(b)は気相部と液相部との圧力差を利用した差圧方式である。図9(c)は容器外部に取り付けた補助容器中に入れたチューブの浮力を利用したトルク・チューブ方式である。これらのうちフロート方式の液面計は、軽量かつ安全でガソリンや軽油のような可燃物に用いても着火や爆発源となる恐れがないため、現在は殆どの乗用車、トラック等の容器内の燃料保有量の検出に使用されている。

【0006】

しかし、この種の検出器は、電気信号に変換してデジタル表示させた場合、精度の上では、せいぜい有効数字で2桁が限界である。かつ車両のように、その容器が平坦地のみならず傾斜地に置かれる場合には、容器の水平度と燃料の液面に傾きが生じ、燃料保有量の表示に誤差が表れる。このため燃料保有量の下限に近い状態で走行する時に、坂道にさしかかると往々にして「燃料下限警報」が点灯したり点滅したりする経験をする。これは従来の方式では、フロート式の液面計の検出部である浮きの取付け位置が特に指定されず、かつ単独のために起こる現象である。従って容器が傾斜した場合、その容器内の燃料の容量を正確に知るには液面の傾きを検出しなくてはならず、かつ傾きを正確に測定するには検出部の浮きの数を増やさなくてはならない。

【0007】

また浮きの位置から正確な液面の表示に変換するためには、精密な機械的伝達機構を必要とする。このため従来のフロート式の液面計は、数量を有効数字で3桁以上の燃料保有量の表示を必要とする場合や保有量の差から燃費を計算する等の場合等には使用できず、現状では燃料の凡その保有量を示すいわば『目安の計器』として使用されている。図10には、現在一般的に大型トラックに使用されている燃料容器のフロート式液面計の一例を示す。

【0008】

燃料の残有量の表示については、市販の大部分の車両は一般的にはアナログ式の保有量を示す表示器や容量の下限警報機は取り付けているが、例えば有効数字で3桁以上判読できる表示器や燃料の変化量を示す表示器を取り付けている例は皆無に近い。

【0009】

従って精度を要求される燃費の表示に関しては、全ての自動車メーカーは、「カタログ」には測定条件を付記して、特別に燃料消費量を計量する測定器を搭載した実験車による数値を提示しているが、市販の車両に燃費の表示装置を取り付けている例も皆無に近い。

【0010】

一方、燃料消費量を正確に把握して燃費を算出する手段として、燃料消費の流量を測定する方法がある。車両メーカーの試作車等の燃費測定には、この種の流量測定器を搭載し、テスト・コース等を使って各種走行モードにおける燃費が正確に測定されている。しかし、この方法は車両走行の生命線ともいえる燃料供給系統に接触式の流量計を取り付けなければならず、万一この流量系で燃料の流れれに支障が生じた場合、車両の走行が不可能になる危険性を持つ。従ってテストコース等の走行では問題とならないが、例えば一般車両の高速道での走行を想定した場合、これらの異常想定に対する慎重な防護策が不可欠となる。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、光や音波等を用いた非接触式の正確な液面検出装置と既存の走行距離計を組合わせることにより、任意の時間帯や任意の走行区間当たりの燃料の正確な保有量と消費量を検出し、燃費の正確な情報を車両の運転席から知ることのできる装置を提供することを課題とする。

【0012】

【課題を解決しようとする手段】

本発明では、燃料容器内の燃料保有量を検出する手段と車両の走行距離を検出する手段を用い,燃料保有量の変化量から求めた燃料消費量と走行距離とを電気信号に変換して取り出し、これら電気信号から燃費を計算する演算装置と算出された燃費を表示する手段を準備した。

【0013】

かつ燃料容器内の燃料保有量を正確に検出する手段として、燃料容器の直胴部に対して直角をなす断面に垂直で、燃料容器の容量測定上の中心点(以下、「容量重心点」と略す)を通る線上の燃料液面位置を非接触方式で検出する方法を採用した。ここでいう燃料容器の直胴部とは燃料容器を水平に置いた場合、燃料容器内の液面に対し垂直に位置する燃料容器の胴体部分をさす。この方法により、たとえ容器が傾斜した状態で停車したり揺れたりしても、燃料容器内の燃料保有量を正確に検出することが可能となり、燃料の供給経路には全く手を加えることなく燃料消費量を計測することが可能となる。

【0014】

更に本発明では、燃料保有量の変化量から求めた燃料消費量と走行距離とを電気信号に変換して取り出し、これら電気信号から燃費を計算する演算装置と演算結果を表示する表示装置を備えた。以下に本発明の詳細を説明する。

【0015】

【発明の実施の形態】

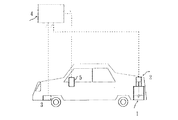

本発明の実施の形態の一例を図1「本発明の装置構成の一例を示す図」を参照して説明する。図1において、1は燃料タンク等の燃料容器であり、その天井に液面検出器2(センサ付き)が取り付けられている。センサとは、検出器で主に発信と受信の機能を行なう部品をいう。液面検出器2を取り付ける天井は、通常は容器の直胴部に対し直角であるが、車両空間上の制約や容器の強度を補強するため、天井の一部を平面以外の形状にすることも行われる。これとは別に車両の走行距離計3が取り付けられている。両者からの信号は演算装置4に送られ、ここで燃料の保有量、変化量および燃費(走行距離÷燃料消費量)が計算される。燃費の表示単位は(km/Liter)である。計算結果は運転者の近傍に取り付けられた表示装置5に表示される。

【0016】

本発明で最も重要なのは液面検出器2である。液面検出器2は時々刻々の残存燃料の液面を正確に検出し、その変化量から燃料消費量を正確に把握できることが必要である。そのため本発明では、燃料液面を測定しようとする燃料容器の天井に液面検出器2のセンサを取り付ける。この液面検出器2は図2に示すように「容量重心点G」を通り、燃料容器の直胴部に平行な直線A−A′上の燃料液面を検出するように取り付ける。「容量重心点G」とは、容器内の液体容積を測定する場合の代表的な高さを示す位置をいい、例えば容器が長方形の箱型である場合は、その前後および左右の中心点に相当する位置をいう。この位置における燃料液面の高さhは、万一燃料容器が前後左右に角度θ1、θ2だけ傾斜しても、燃料容器内の燃料容積が一定ならば、常にその高さが変わらず同一の位置にあるという特色を持つ。

【0017】

今、図3(a)、(b)に示すような底面積S、高さHの直方体からなる箱型の燃料容器1について考えてみる。燃料容器1が水平に置かれている時(図3(a)の場合)、天井からの距離hに燃料液面がある時は、燃料体積Vは

V=S×(H−h)・・・・(2)

で表される。ここでSとHは燃料容器に固有な一定の値である。従ってVが一定であれば、hも一定であることが判る。燃料容器がどう傾いても、hは一定である。燃料容量が変化した場合も液面中心点G(容量重心点)の軌跡は、図2において常に直線A−A′上を移動する。従って容器の天井の中心点Aから燃料液面の中心点Gまでの距離hを正確に測定すれば、残存燃料の保有量を正確に測定することができる。

【0018】

また図3(a)、(b)において燃料を消費して燃料液面MがM 1 からM 2 に下降して容量重心点GがG 1 からG 2 に変化した時、天井からの距離hがh1からh2に変化したとすれば、燃料消費量Fは

F=V1−V2=S×(h2−h1) ………… (3)

で示される。(3)式の関係は、燃料容器が傾斜した場合でも、変わらない(図3(b)の場合)。更に燃料を補給した場合、燃料の補給前後における燃料液面までの距離hを各々測定して、(3)式に代入してやれば燃料の補給量を知ることができる。

【0019】

図3(a)、(b)では燃料容器が直方体の場合について説明したが、本発明が適用できるのは直方体の容器に限定されるものではない。例えば図3(c)に示すような断面を有する燃料容器であっても、燃料容器が一定の直胴部Lを持つ容器であって、燃料液面が直胴部Lの範囲を移動するものであれば、燃料容器の底部や上部は平坦でなくてもよいし、凹凸の有るものでもよい。また直胴部Lの断面は正方形、長方形、円形等断面積が一定であればよい。従って燃料容器が車両空間上の制約で異形にせざるをえない場合や補強のため容器を異形にする場合でも、直胴部が有る限り利用可能で、殆どの燃料容器に適用できる。

【0020】

本発明は液面の検出器のセンサを、容器の「容量重心点」の液面位置を測定できるよう正確に取り付け、この位置で測定した液面の高さから液の保有量を求めるものである。測定する位置が前記の重心点からはずれると容器が傾斜した場合正しい保有量を測定することができない。従って従来のような「浮き」を使うタイプは、その測定精度が不十分であるばかりでなく、図2の直線A−A′上を正確に移動させることが難しいので、本発明には適用し難い。出来れば小型の光学式や超音波式のセンサを選択して、非接触方式で測定することが望ましい。

【0021】

例えばこのような液面検出用のセンサに関しては、昨今のフォト・エレクトロニクスや超音波の利用技術の著しい発展の伴い、新たな技術革新が行われている。例えば株式会社キーエンスの1999、2000年版の商品カタログによれば、半導体レーザや超音波を使った小型で高性能の液面検出用のセンサが、数多く掲載されている。また1999年1月18日付けの日本経済新聞によれば、オムロン株式会社が、発光素子と受光素子を一体化して2mm×4mm×3mmの大きさの光センサの開発に成功し、形状認識や距離計測に高精度で対応できることを発表している。これらのセンサは測定波の発信部と受信部をコンパクトに一体化したものである。

【0022】

車両用の燃料容器に光学式や超音波式のセンサを使用する場合には、入射波および反射波の軸を図2の直線A−A′上に配置すれば測定上問題はない。入射波および反射波の位相差や時間差等から、容器天井の中心Aから液面Gまでの距離hを非接触方式で正確に測定することができる。

【0023】

また液面の位置を正確に測定する方法として、本発明者等が先に提案(特願平10−378174)したように、液面に少なくとも3本以上の光線を照射し、このうち1本は容器の一部に設定した水平基準線に対し垂直な基準線、他の2本以上の光線は前記基準線に対して対称でかつ所定の角度(α)を有する傾斜光線であり、これら3本以上の光線の反射角を受光し、前記基準光線による液面上の反射点から傾斜光線による各反射点までの長さ(d2,d2,d3,・・・)を測定する液面検知方法を用いても良い。この方法による場合には、反射光を受光する受光部を移動させる必要はなく、液面が振動で波打つ場合でも液面を正確に測定できる利点を有する。

【0024】

例えば、車両が出庫してから所定区間走行した後、入庫した場合に燃料液面の高さ(H−h)から、燃料の保有量を知るには、センサから得られる電気信号を図4に示すような論理図に基づいて計算する。まず、燃料保有量は、容器の形状から天井からの高さhと容量重心点を通る水平断面が囲む容量との関係式を予め演算装置に入力しておき、ここへ出庫時と入庫時に実測した高さhを代入してやれば容易に求めることができる。また燃料液面の高さ(H−h)を測定した時点の走行距離や測定時刺も同時に演算装置に記憶するようにしておけば、これらのデータを基に、任意の走行状態における燃費情報を得ることが可能となる。例えば燃料を途中で補給した場合には、補給前後の液面の変化から演算器に補給量を記憶させ、ある一定走行距離をその走行区間内で実際に消費した燃料量で割ることにより当該区間の燃費を得ることができる。

【0025】

液面の高さを入力するタイミングは、業務用車両の場合は一般的には車庫からの出庫時、入庫時とするケースが多いが、必要に応じ輸送の中継時、客先での到着時、高速道の休憩時、または給油時等自由に選択することができる。さらに場合によっては、交差点における待機時等、測定頻度を短縮することも可能である。

【0026】

本発明で使用する走行距離計としては、一般の車両で通常使用されている車軸の回転数から計測する方式のものが利用できる。車軸の回転数を電気信号に変換し、演算装置と組み合わせて走行距離として扱えるように変換すればよい。

【0027】

本発明では燃料容器内の液面の高さのデータから前記、演算装置を用いて燃費を算出する。従って液面が大きく変動していると、正確な燃費の算出が困難となる。昨今の演算装置は、データに変動がある場合は複数の入力データを取り入れ、これを平均化する演算機構を備えているが、入力データにはバラツキが少ない方が望ましい。例えば、市販の車両の300リットル型燃料容器には、通常容器内に図5(b)に示すように車両の進行方向に対し直角の位置に縦の緩衝板8を複数の枚数取り付け、燃料の波動を押さえる工夫が施されている。従来の浮きを使用した燃料計では、この種の緩衝板であれば十分である。本発明のように高感度のセンサを使用した場合でも、車両が停止した後、データの入力までに十分な時間が取れる場合には従来方式の緩衝板で問題はない。

【0028】

しかし、例えば交差点におけるデータの入力時のように時間が十分取れない場合には、燃料容器内に液面波動を防止する装置を取り付けることが望ましい。一般的には車両が停止した際の燃料液面の波動は、燃料容器の容量が大きくなればなる程、波動の静止までに時間を要する。このため本発明の場合は、センサで測定する対象の面積を極力、小さく限定することが最も有効である。図5には、測定面積を小さくするために使用した波動防止対策の一例を示す。図5(a)の例では測定部に円筒型の緩衝筒6のみを取り付けた場合を示すが、測定対象の面積を小さくするものであれば、形状は角筒型でも多角型でも良く、更に緩衝筒6を二重等に取り付けることにより波動防止効果を更に高めることができる。緩衝筒6には小孔7またはスリットを多数設け、筒の内外の液面が一定になり易いようにする。緩衝筒6の長さは容器の直胴部とほぼ同じ長さにすればよい。緩衝筒の太さは、測定ビームが緩衝筒から干渉を受けない太さで普通は直径60〜100mm程度あれば良いが、燃料容器1の大きさや液面検出器2の性能等により可変である。また図5(c)のように緩衝板8と緩衝筒6を併用することは、何等支障はない。

【0029】

本発明で使用する演算装置としては、公知のマイクロコンピュータが利用できる。必要な機能としては先ず計測時点で液面検出装置2からの信号を液面深さに換算して燃料保有量を算出する機能、車軸の回転数からの信号から走行距離を算出する機能が挙げられる。次に、これらのデータから燃費を算出する機能が必要である。更に、これらのデータや演算結果を記録するための記憶装置が必要である。記憶されたデータから走行距離当たりの燃費を求めたり、一日当たりの燃費を求めたり、月間の平均燃費を求める等必要なデータを算出するための演算機能を組み込めば応用範囲を広めることができる。

【0030】

本発明は、燃料保有量の変化量と走行距離から燃費(走行距離÷燃料消費量)を計算し、これを表示する表示部を備えている物である。表示部は単に燃費を表示する以外に、任意の時間帯の燃料の正確な保有量や任意の走行区間の燃料消費量や補給量を表示することも可能である。表示部の方式は特に制限はない。例えば運転席の見易い部位に、デジタル式の表示部を設置することにより、運転者が時々刻々の燃費や正確な燃料保有量、消費量や補給量等を知ることが可能になり、経済的でしかも環境保全に寄与する優しい運転をすることが可能になる。更に本データを車両から取り出してホストコンピュータに転記し、継続的な燃料管理に利用することができる。例えば業務上、運行管理者の立場にある者の場合は、日々の運行当たりの燃費を各運転手毎に継続的に管理し、正確で公平なデータを基に最も経済的な運転を目指して、運転手への個別指導を行うことが可能である。

【0031】

【作用】

本発明は、容器の傾きの有無に拘らず、容量重心点では常に液面が一定位置にあることを利用して、容器内の燃料保有量を正確に測定するようにして、その結果に基づき燃費を算出しデジタル表示することにした。

【0032】

【実施例】

(測定時間を決めるための実験)

本実施例では、直方体燃料容器の液面測定部分に、緩衝板8のみを設け緩衝筒を取り付けない場合と、図6(b)に示すように緩衝板8と図6(c)の緩衝筒6を併用した緩衝機構を設けた場合とについて計測した。測定に先立ち燃料液面の波動の影響を調べるため車両が停止した時間経過と液面測定値の関係を調べた。燃料容器は実用化されている燃料タンクと同じ寸法と容量を持つ鋼板製の角型容器(幅600mm、長さ1030mm、高さ500mm、図6(a)を参照)を使用した。燃料容器上面の長方形の対角線交点に超音波センサ2を超音波の発信軸が容器上面に垂直となるように正確に取り付けた。燃料容器内には軽油(密度0.835g/cm3、動粘度3.47CSt)を所定量充填した。図7には、測定に用いたシステムの構成を示す。センサ2からのアナログ信号はPCカード型データ収集システム9に送り、ここからノート型パソコン10に取り込んでデータの波形収集、解析を行った。使用したセンサおよびデータ収集システム9の主な仕様は表1および表2の通りである。

【0033】

【表1】

【0034】

【表2】

【0035】

測定結果を表−3に示す。表中、右欄は前記緩衝板8と緩衝筒6を併用した緩衝装置を取り付けた場合、左欄は緩衝筒6の緩衝装置を取り付けなかった場合の結果を示す(図5 参照)。容器は、実際の車両の走行と停止を想定して、各測定時に同一の振動を与えた。表3中の液面までの高さ(mm)は、各測定時において2回/秒の間隔で5秒間に10回測定し、その平均値で示した。また、この測定時の経過時間に対する液面波動の減衰曲線を図8に示す。図中8(a)は、緩衝筒のない場合、8(b)は緩衝筒を併用した場合である。これらの結果から、緩衝筒を併用した場合には、車両が停止した後20秒を経過すれば液面の波動はおさまり、実用上支障のない液面測定ができることが判り、緩衝筒の効果が確認された。また緩衝筒を使用しない場合は、40秒経過後に測定すれば良いことが判明した。

【0036】

【表3】

【0037】

(実施例1)

前記実験例と同一の燃料容器および同一の計測システムを搭載した車両を使用して、前記実験例と同一の測定方法を使用して、実際の一走行当たりの燃費を計測した例を示す。液面の測定をするまでには車両停止後30秒以上が経過していた。燃費の計算に当たっては、燃料タンクの液面の変位差から「燃料の消費量」を求め、車両の走行指示計の距離差から「走行距離」を求めた。燃費は、燃費=(走行距離)/(燃料消費量)で計算した。単位はkm/Literである。測定結果を表4に示す。表中、A欄は本発明に基づいて測定した結果である。またB欄は、確認のため燃料容器の側面に連通管式のスケールを取り付け、車両を水平に停車させたのを確認して、スケールの読取り値から計算で燃料消費量を求め、燃費を算出した値である。C欄には比較のために既存の車両に取り付けられているフロート式燃料計の読みを示す。表4から判る通り、本発明によれば、何ら計測の手段を煩わすことなしに、任意の走行区間に対して正確な燃費を知ることが可能である。一方、既存の燃料計から燃費を求めることは不可能であった。

【0038】

【表4】

燃費の測定結果を、表4に示す。

【0039】

(実施例2)

実施例1と同様な車両を使用して、途中ガソリンスタンドで給油した場合の一走行当たりの燃費を計測した例を示す。給油前の液面の測定は、ガソリンスタンドに入り車両を所定位置に停車し、30秒後に行った。給油後の液面の測定は、給油を開始し所定量充填した後、30秒後に行った。液面までの高さの測定は、実施例1と同様10回の平均値で示す。燃費の計算は、前述の方法と同じ計算法で求めたが途中で燃料の補給を行ったので、燃料の消費量については、補給量分を補正した。測定結果を表5に示す。表中、A欄は本発明に基づいて測定した結果である。またB欄は、比較のため車両に取り付けられている既存のフロート式燃料計の読みを示す。表5から判る通り、本発明によれば、途中ガソリンスタンドで燃料を補給した場合でも、何ら計測の手を煩わすことなしに任意の走行区間に対して正確な燃費を知ることが可能である。一方、既存の燃料計から燃費を求めることは不可能であった。

【表5】

【0040】

【発明の効果】

本発明の効果は、従来、運転管理の面で最も重要な項目であった「燃料保有量と変化量の正確な把握」と「燃費の実績」が運転席から監視可能となる。これは従来の燃料計からでは、全く不可能なことであった。本発明によれば燃費の監視が、単にトラックやバス業界等における燃料費の節約という経済効果の追及に加え、地球環境の保全に向けて一般消費者の意識向上にも貢献すると思われる。また「燃費の実績値」がメ−カ−のカタログ表での記載から、実際に走っている車両から得ることが可能となり、将来の燃費の改善に向けて使用者側からの『生きたデータ』が入手でき、環境保全の指導者やメ−カ−側にとっても貴重な情報を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の装置構成の一例を示す図である。

【図2】「容量重心点」を説明する図である。

【図3】容器中の液面位置の測定原理を説明する図である。

【図4】燃費を求める論理図である。

【図5】波動防止装置を示す説明図である。

【図6】実施例における燃料タンクの構造を示す説明図である。

【図7】実施例における機器の配置と構成を示す説明図である。

【図8】実施例における液面の波動の減衰曲線を示す説明図である。

【図9】従来使われている液面計の説明図である。

【図10】従来、使われている車両の燃料タンクの液面計の一例を示す説明図である。

【符号の説明】

1 燃料容器

2 液面検出器

3 走行距離計

4 演算装置

5 表示装置

6 液面波動防止用の緩衝筒

7 同 緩衝筒表面の小孔

8 液面波動防止用の緩衝板

9 PCカード型デ−タ収集機

10 ノ−ト型パソコン

11 浮子

Claims (6)

- 燃料容器内の燃料保有量を検出する手段と、車両の走行距離を検出する手段と、燃料保有量の変化量から求めた燃料消費量と走行距離とを電気信号に変換して取り出し、これら電気信号から燃費を計算する演算装置とを備えた車両の燃費検出装置であって、容器の天井に当該燃料容器の直胴部に対して平行で、かつ燃料容器の容量測定上の中心点(以下、「容量重心点」と略す)を通る線上の燃料液面位置を非接触で検出する手段を取り付けてなることを特徴とする車両の燃費検出装置。

- 前記燃料保有量を非接触で検出する手段が、超音波を使用したものであることを特徴とする請求項1に記載の車両の燃費検出装置。

- 前記燃料保有量を非接触で検出する手段が、レーザを使用したものであることを特徴とする請求項1に記載の車両の燃費検出装置。

- 前記燃料容器内の燃料保有量を検出する手段の近傍に、円筒状または角筒状の緩衝装置を備えることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の車両の燃費検出装置。

- 算出された燃費を表示する表示装置を備えることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の車両の燃費検出装置。

- 少なくとも燃料容器内の燃料保有量を検出する手段と、車両の走行距離を検出する手段と、燃料保有量の変化量から求めた燃料消費量と走行距離とを電気信号に変換して取り出し、これら電気信号から燃費を計算する演算装置を備えた車両の燃費検出装置を使用して、燃料容器の直胴部に対して平行で、かつ燃料容器の容量測定上の中心点(以下、「容量重心点」と略す)を通る線上の燃料液面位置を非接触で検出して、燃料液面位置の変化量から燃費を算出することを特徴とする車両の燃費検出方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP22031199A JP4415401B2 (ja) | 1999-02-01 | 1999-06-30 | 燃費検出装置 |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP5910599 | 1999-02-01 | ||

| JP11-59105 | 1999-02-01 | ||

| JP22031199A JP4415401B2 (ja) | 1999-02-01 | 1999-06-30 | 燃費検出装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2000292240A JP2000292240A (ja) | 2000-10-20 |

| JP2000292240A5 JP2000292240A5 (ja) | 2006-04-20 |

| JP4415401B2 true JP4415401B2 (ja) | 2010-02-17 |

Family

ID=26400143

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP22031199A Expired - Fee Related JP4415401B2 (ja) | 1999-02-01 | 1999-06-30 | 燃費検出装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4415401B2 (ja) |

Families Citing this family (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR100511206B1 (ko) * | 2001-12-24 | 2005-08-31 | 한국과학기술원 | 초음파를 이용한 이상류 혼합물 수위 측정장치 |

| DE102008027969B4 (de) * | 2008-06-12 | 2017-11-02 | Hella Kgaa Hueck & Co. | Vorrichtung zum Erfassen eines Füllstands mit einem Dämpfungsbecher |

| JP6167979B2 (ja) * | 2014-04-10 | 2017-07-26 | 株式会社デンソー | 車両用燃費算出装置 |

| GB201705039D0 (en) | 2017-03-29 | 2017-05-10 | Weston Aerospace Ltd | A Liquid level monitoring system |

| CN113155220A (zh) * | 2021-04-23 | 2021-07-23 | 广东电网有限责任公司梅州供电局 | 一种远程油耗监控系统和方法 |

| CN113483850B (zh) * | 2021-06-28 | 2023-02-07 | 东风华神汽车有限公司 | 剩余油量续航里程的计算方法、装置、设备及存储介质 |

-

1999

- 1999-06-30 JP JP22031199A patent/JP4415401B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2000292240A (ja) | 2000-10-20 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CA2969954C (en) | System and method for determining volume of fluid in a tank | |

| CN100447778C (zh) | 车辆燃料费信息管理方法和系统及程序 | |

| US11887052B2 (en) | System and method for determining volume of fluid in a tank | |

| US8150613B2 (en) | Technique for detecting shifted cargo | |

| US5072615A (en) | Apparatus and method for gauging the amount of fuel in a vehicle fuel tank subject to tilt | |

| ES2618627T3 (es) | Sistema electrónico de vigilancia que permite un cálculo de consumos de carburante y de emisiones de CO2 reales para un aparato en movimiento, parado, en funcionamiento, con exclusión o no de robos de carburante | |

| JP4415401B2 (ja) | 燃費検出装置 | |

| JP2007240167A (ja) | 車載用走行距離計測装置 | |

| JPH10193992A (ja) | 燃料タンクにおける燃料残量の検出方法及び装置 | |

| JPH0719939A (ja) | 自重計機能付きナビゲーション装置 | |

| KR101308925B1 (ko) | 차량의 실시간 하중 측정 장치 및 하중 측정 방법 | |

| US5121097A (en) | System for preventing fraud in the use of a taximeter | |

| CA2991604A1 (en) | System and method for determining volume of fluid in a tank | |

| JP2000292240A5 (ja) | ||

| JP4251328B2 (ja) | タンクローリの計量装置及び計量方法 | |

| CN108303159B (zh) | 一种简易的油箱当前油量的检测方法 | |

| US4676102A (en) | Device for indicating the quantity of a liquid in a reservoir and reservoir provded with such a device | |

| CN214251170U (zh) | 油量检测装置、油箱和车辆 | |

| Maarof et al. | Development of an after-market universal fuel gauge for motorcycle | |

| JP3009098B2 (ja) | 車両の積載重量計測装置 | |

| CA3159040A1 (en) | Non-invasive fluid volume measurement device, method, and system for determining fluid volume within a movable pond | |

| CN106969809A (zh) | 一种车载lng瓶液位检测方法及装置 | |

| EP2962075B1 (en) | Liquid level gauge device | |

| CN211696541U (zh) | 一种用于柴油动力叉车的油耗测量系统 | |

| JP2000035334A (ja) | 走行路面傾斜の決定装置および方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060127 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20060127 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20080519 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20080715 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080901 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20081209 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090204 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20091110 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20091116 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121204 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121204 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20151204 Year of fee payment: 6 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |