JP4256986B2 - 重量物の送り装置 - Google Patents

重量物の送り装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4256986B2 JP4256986B2 JP16002099A JP16002099A JP4256986B2 JP 4256986 B2 JP4256986 B2 JP 4256986B2 JP 16002099 A JP16002099 A JP 16002099A JP 16002099 A JP16002099 A JP 16002099A JP 4256986 B2 JP4256986 B2 JP 4256986B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- pedestal

- heavy

- endless track

- sliding plate

- moving direction

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Lifetime

Links

Images

Landscapes

- Bridges Or Land Bridges (AREA)

- Chain Conveyers (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、橋桁のような長くて重い重量物10を安全、かつ、正確に所定個所まで移動して設置するときに使用される重量物の送り装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

川、海峡等の架橋工事においては、一方の陸地から他方の陸地までの間に、所定間隔で橋脚を建立し、長くて重い重量物が順次掛け渡される。

このような架橋工事では、一般に、重量物は、予め所定長さに作られたものを、一方の陸地にレールを敷設し、台車に重量物を載せ、陸地の先端の滑り装置から少しずつ伸ばして行き、まず、第1番目の橋脚の上の滑り装置に載せ、さらに送り出しながら、第2番目の滑り装置に載せ、以下同様にして、対岸の陸地まで伸ばして架設する。

【0003】

従来、このような重量物の送り装置には、図12に示すような支持台16に大きな径の1本のローラ17を回動自在に取り付けたものや、支持台に小さな径のローラをチェーンにて多数連結したチェーンローラなどが用いられていた。

さらに、チェーンローラに代えて、多数の油圧ジャッキを無限軌道帯に取り付けたものなども見受けられる(例えば、実公昭63−21512号公報、特公平2−50243号公報等)。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

図12に示すような大きな径の1個のローラ17を用いたものは、安価であるが、重量物の底面が点又は線接触であるため局部的に大きな荷重が掛かり、ローラ17を支点として重量物の先端部分が下方へ折れ曲がるなどの変形をする恐れがあり、従って、重量物に変形防止のための余分な補強を必要とし、コストが高くつき、また、重量物の摺動する下面に凹凸があると、うまく乗り越えることができない、さらに、この滑り装置の設置に際し、左右の高さにわずかな傾きがあったり、重量物の左右の押し込む力が不均衡であると、重量物の先端が目的とは異なる方向に移動して、軌道修正が極めて面倒である、等の問題があった。

【0005】

チェーンローラを用いたものは、重量物の底面が複数の点又は線の接触であるため、1個のローラ17を用いたものに比較して荷重が平均化される。しかし、このものにおいても、重量物の摺動する下面に凹凸があると、うまく乗り越えることができないばかりか、小さな径のローラであるため、小さな凹凸でもローラの回動が停止して送り動作ができなくなり、また、軌道修正ができないか、極めて面倒である、等の問題があった。

【0006】

多数の油圧ジャッキを無限軌道帯に取り付けたものは、多数の油圧ジャッキが重量物の下面の凹凸に合わせて個々に上下するので、重量物の凹凸を乗り越えることができる、という特徴を有する。しかし、多数の油圧ジャッキの上下を同時にバランスよく制御するためには、油圧制御機構が複雑、かつ、高価になるとともに、移動速度が極めて遅くて作業性がよくないこと、また、精密な機械であればあるほど、大きくて重い重量物を載せると、故障が頻繁におき、調整・整備ができなくなるか極めて困難であること、等の問題があった。

【0007】

本発明は、簡単な構造で、重量物の底面ができるだけ大きな面で接触し、重量物の下面の凹凸に対応でき、故障が少なく、移動のための軌道修正・調整・整備が容易で、作業性に優れた重量物の送り装置を提供することを目的とするものである。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明は、受台に無限軌道帯を掛け渡し、この無限軌道帯にて重量物の荷重を受けつつ重量物を移動する重量物の送り装置において、前記無限軌道帯の下面と前記受台の間に、少なくとも2個の揺動体をそれぞれが独立して移動方向に揺動自在に設け、前記無限軌道帯は、前記揺動体の移動方向の長さより短い軌道帯単体を移動方向に揺動自在に連結してなり、この軌道帯単体の下面と前記揺動体の上面のいずれか一方の面に移動方向と直交する断面を山形とした山形摺動部を形成し、いずれか他方の面にこの山形摺動部と互いに接触しつつ前記無限軌道帯が前記揺動体の上面を摺動するV字摺動溝を形成し、前記受台は、前記無限軌道帯の傾きを調整する傾斜調整手段を介して台座に取り付け、この傾斜調整手段は、シリンダのピストンで構成された複数台の鉛直調整ジャッキを、所定間隔を持って台座に取付けてなることを特徴とする。

【0009】

前記揺動体は、受台における無限軌道帯の移動方向に形成した揺動体嵌合溝に、少なくとも2個設けられ、これらの揺動体は、この揺動体の下面に移動方向と直交して設けられた半円溝と前記揺動体嵌合溝の上面に移動方向と直交して設けられた半円突条部とにより移動方向に揺動自在に嵌合し、傾斜調整手段は、シリンダのピストンで構成された4台の鉛直調整ジャッキを台座の4隅に取付け、これらの鉛直調整ジャッキのピストンと受台の下面との間に、球面受け座とピボットを介在してなることを特徴とする。

【0010】

【発明の実施の形態】

本発明による重量物の送り装置9の実施例を図面に基づき説明する。

図1ないし図5において、20は、橋脚12の上端部や陸地11に直接取り付けられる台座で、この台座20には、上面に滑りを良くするためのテフロンなどの滑り薄板24が貼着されており、この滑り薄板24を介した台座20の上面には、摺動板21が摺動自在に載せられ、前記台座20の略中央の長孔25と、摺動板21の下面略中央の下向きの回転軸26とが移動と回転可能に嵌合している。前記台座20の上面の2角には、ピストン保持具27が設けられると共に、4角に設置時に吊りあげるための吊輪30が設けられている。

【0011】

前記摺動板21の上面には、両側部に180度の間隔でシリンダ保持具34が設けられると共に、4角に4台の鉛直調整ジャッキ40が固着され、これらの鉛直調整ジャッキ40のシリンダ41に進退するピストン42の上端部には、球面受け座43が設けられている。前記シリンダ保持具34の切欠き35には、シリンダ33の係止リング36が嵌め込まれ、ピン差し孔64に差し込まれたピンにより回動自在に連結され、又、前記シリンダ33に進退自在のピストン31の係止リング32が前記ピストン保持具27の切欠き28に嵌め込まれ、ピン差し孔29に差し込まれたピンにより回動自在に連結されている。前記シリンダ33には、圧油供給口37が設けられている。

前記例では、台座20には、ピストン31の端部が連結され、前記摺動板21には、シリンダ33の端部が連結されているが、逆に台座20にシリンダ33の端部を連結し、摺動板21にピストン31の端部を連結するようにしてもよい。前記摺動板21には、前記4本の鉛直調整ジャッキ40のピストン42の進退を制御する圧油供給口45とストップバルブ63が油送管70を介して連結されている。又、摺動板21の4つの側面には、目盛39が形成され、これらの目盛39に対応する位置で、前記台座20の4つの側面に臨ませて指針38が設けられている。

【0012】

前記球面受け座43には、受台22がピボット44を介して載せられている。この受台22には、上面に、移動方向に一致した前端部から後端部まで揺動体嵌合溝46が設けられている。この揺動体嵌合溝46の底部には、2本の半円突条部52が直交して取り付けられている。又、この揺動体嵌合溝46の両側面には、前記半円突条部52の両端部に位置して軸受溝51が形成されている。この揺動体嵌合溝46には、無限軌道帯23を摺動する揺動体47が嵌め込まれている。この揺動体47は、底面に前記半円突条部52に嵌合する半円溝49が形成されると共に、この半円溝49の半円突条部52にて揺動するように、前端部と後端部が肉薄となるようなテーパー底面61が形成されている。又、上面には、移動方向にV字摺動溝48が形成されると共に、両端部に面取り62が形成されている。さらに、揺動体47の両側部には、前記軸受溝51に嵌合して揺動体47の移動を防止する移動防止軸50が一体に設けられている。

前記例では、ピストン42の上端部には、球面受け座43が設けられ、前記受台22には、ピボット44が設けられているが、逆に、ピストン42の上端部にピボット44を設け、受台22に球面受け座43を設けてもよい。

前記例では、揺動体嵌合溝46の底部には、半円突条部52が設けられ、揺動体47の下面には、半円溝49が設けられているが、逆に、揺動体嵌合溝46の底部に半円溝49を設け、揺動体47の下面に半円突条部52を設けるようにしてもよい。

【0013】

前記受台22の前記揺動体嵌合溝46における入口と出口に臨ませて、揺動体嵌合溝46の幅よりやや広い間隔をおいて両側に固定枠60が固着され、この固定枠60には、2本のガイド軸58が垂直に取り付けられ、このガイド軸58に上下進退自在に軸受可動駒57が貫通し、この軸受可動駒57は、コイルばね59によって常時上方に付勢されている。この軸受可動駒57には、ガイドローラ54の軸端56が回動自在に軸着されている。このガイドローラ54の下方には、ガイドローラ65が固定的に設けられている。前記ガイドローラ54は、略中央に、前記揺動体47のV字摺動溝48と同様のV字摺動溝55が形成され、又、前記ガイドローラ65もこのV字摺動溝55と同様のV字摺動溝に構成されている。

【0014】

23は、無限軌道帯で、この無限軌道帯23は、図3に示すように、入口側の上部のガイドローラ54、2個の揺動体47、47、出口側の上部のガイドローラ54、下部のガイドローラ65、受台22の下方部、入口側の下部のガイドローラ65を通り元へ戻るように一回転して掛け渡されている。この無限軌道帯23は、複数の軌道帯単体69が順次、連結用の軸にて揺動自在に連結されたもので、この軌道帯単体69は、長方形の板状をなし、下面の山形摺動部66は、前記揺動体47のV字摺動溝48に係合するV字の山形をなし、又、前後の端部には、筒部67と嵌合部68が交互に形成されている。また、軌道帯単体69の上面には、重量物10と面接触して安定をよくするため、ゴムパッドが張付けられており、さらに、下面には、揺動体47との摩擦抵抗を低くするためにテフロンなどの低摩擦材が貼着されている。

前記実施例では、無限軌道帯23の下面に山形摺動部66を形成し、前記揺動体47の上面に山形摺動部66を形成したが、逆に、無限軌道帯23の下面にV字摺動溝48を形成し、前記揺動体47の上面に山形摺動部66を形成するようにしてもよい。また、V字摺動溝48の最深部にU字状の溝を形成し、かつ、山形摺動部66の頂部を一部平坦にし、両者が嵌合したときに接触面のゴミを逃がすようにしてもよい。

以上のように、前記無限軌道帯23の下面と、前記揺動体47の上面とのいずれか一方の面に山形摺動部66を形成し、いずれか他方の面にV字摺動溝48を形成することにより、両者の接触面が増大して単位面積当りの荷重を減らすことができ、また、揺動体47に載置した重量物10により横方向に移動しようとする力が働いても位置ずれを生ずることが防止される。

【0015】

以上のように構成された重量物の送り装置の作用を説明する。

(1)重量物の送り装置9の設置

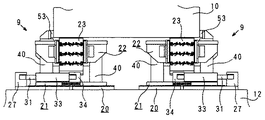

重量物10の大きさ、重さに応じて、陸地11、橋脚12に、1乃至複数台の重量物の送り装置9が、台座20を横及び/又は縦方向に並べて固定的に設置する。図9に示すように2台の重量物の送り装置9を設置したものとすると、受台22の上のストッパ53は、右側の重量物の送り装置9では右側に、左側の重量物の送り装置9では左側に取り付ける。

このような状態で、図11に示すようなダブルツインジャッキ等の移動用ジャッキ73を用いて押し又は引きの動作で重量物10がゆっくりと移送される。

【0016】

(2)摺動板21の角度及び平行移動量の調整

前記台座20の上の摺動板21の角度を、重量物10の移動方向と一致させるため、図8に示すように、左右のいずれか一方又は両方に圧油供給口37から圧油を送り、摺動板21を回転軸26を支点として右又は左に回動する。又、左右の重量物の送り装置9の位置の平行移動量を調整しようとするときは、左右のシリンダ33に圧油を送り、回転軸26を長孔25内で進退する。このとき、台座20に対する摺動板21の角度及び平行移動量が目盛39と指針38により表示される。

【0017】

(3)無限軌道帯23の傾きの調整

・図6に示すように、移動方向(前後方向)における無限軌道帯23の傾きを、例えば、重量物10の進入側が水平線に対してθ1だけやや低くなるように調整するには、圧油供給口45から圧油を送り、鉛直調整ジャッキ40における入口側のピストン42が低く、出口側のピストン42が高くなるように突出程度を制御する。すると、球面受け座43に係合しているピボット44がやや回動して所定の角度に設定される。

・図7に示すように、移動方向に直交する方向における無限軌道帯23の傾きを、例えば、図中右側が左側よりθ2だけやや低くなるように調整するには、圧油供給口45から圧油を送り、鉛直調整ジャッキ40における図中右側のピストン42が低く、左側のピストン42が高くなるように突出程度を制御する。すると、球面受け座43に係合しているピボット44がやや回動して所定の角度に設定される。

・上下の調整は、4本の鉛直調整ジャッキ40のピストン42の高さを制御して行う。

【0018】

(4)無限軌道帯23の進入個所の傾き

図3において、重量物10の入り口側の無限軌道帯23の傾きθ3は、揺動体47よりガイドローラ54の高さをやや低くしておくことにより得られる。このような構成とすることにより重量物10の進入時に重量物10の先端部がその重さなどで下がっていても無限軌道帯23への乗り上げを容易にしている。また、もし、重量物10の先端部が入り口における傾斜している無限軌道帯23に接触すると、その荷重により、コイルばね59に抗して軸受可動駒57とともにガイドローラ54がやや下降する。同時に、このガイドローラ54に連続する揺動体47のテーパー底面61が揺動体嵌合溝46の上面との間に隙間があるので、半円突条部52と半円溝49との接触面でやや回動して揺動体47の入口側が低くなるように傾斜する。揺動体47には、面取り62が形成してあるので、重量物10の乗り上げた無限軌道帯23は、より円滑に揺動体47へ摺動しつつ移動する。無限軌道帯23に乗り上げた重量物10は、揺動体47を摺動しながら共に移動する。このとき、揺動体47は、移動防止軸50が軸受溝51に係合しているので、無限軌道帯23と一体に移動するのが防止される。2個の揺動体47は、同時に荷重がかかった状態では、略水平状態となってその上を無限軌道帯23が摺動しつつ移動する。無限軌道帯23は、2個目の揺動体47を通り過ぎると、出口側の上部のガイドローラ54、下部のガイドローラ65を経て受台22の下側へ回り込み、再び入口側の下部のガイドローラ65、上部のガイドローラ54へ送りこまれて、何回でも繰り返し回転する。

【0019】

(5)揺動体47の揺動作用

重量物10が無限軌道帯23に載せられて揺動体47を摺動している状態では、重量物10の底面部が平坦であれば、2個の揺動体47は、略水平状態にある。もし、重量物10の底部に突出物71があるようなとき、例えば、図10に示すように、重量物10が鋼桁の接合部であって、添接板やボルト等の大きな突出物71があるときには、この突出物71の前後に5〜10度の角度を持った傾斜板72を取り付けておく。この状態で、本発明による重量物の送り装置9に重量物10が乗り上げるときには、図10の左側の送り装置9のように、2個の揺動体47は、突出物71と傾斜板72で構成される山形に追従して、中央で盛り上がった山形となって移動する。

また、本発明による重量物の送り装置9が傾斜板72を通過するときには、図10の右側の送り装置9のように、2個の揺動体47は、突出物71と傾斜板72で構成される谷形に追従して、中央でV字の谷形となって移動する。

なお、左右の鉛直調整ジャッキ40、40のシリンダは、圧油が注入された後は、両者が連通した状態で弁が閉じられるので、揺動体47の一方が下降すれば、他方が上昇して同一荷重でバランスする。図10の左側のように、重量物の送り装置9に重量物10が乗り上げるときと、図10の右側のように、傾斜板72を通過するときとで、重量物の送り装置9の台座20の高さが異なるが、これは、便宜上重量物10を基準として記載したためであり、実際は、台座20の高さが同一で、重量物10の高さが乗り上げた位置によって高さが異なる。

【0020】

(6)無限軌道帯23の左右方向への位置ずれに対する自動修正

無限軌道帯23の上に重量物10を載せて揺動体47を摺動移動している状態において、重量物10の移動方向が重量物の送り装置9の設置方向からずれようとしたり、場合によっては、重量物10が直線的な構造物ではなく、左又は右にやや湾曲しているような場合、重量物10の移動方向に追随して無限軌道帯23もずれようとする。このとき、揺動体47に形成されたV字摺動溝48に、無限軌道帯23の山形摺動部66が係合しているので、無限軌道帯23の左右方向への位置ずれが防止される。

【0021】

(7)受台22が4本の鉛直調整ジャッキ40にて支持されていることにより、受台22の高さ、傾斜角度の調整だけでなく、重量物10によって加えられる反力荷重も測定できる。

【0022】

(8)前記実施例では、無限軌道帯23を上向きにして重量物10を載せつつ移動するようにした。しかし、このような使用方法に限られるものではなく、図11に示すように、重量物10の両端に2個以上の本発明による重量物の送り装置9を下向きに取付け、この重量物の送り装置9の無限軌道帯23をレール14に乗せてこのレール14を反力としてダブルツインジャッキ等の移動用ジャッキ73により連続的に移動させるようにすることもできる。この場合、台座20と摺動板21との連結、鉛直調整ジャッキ40と受台22との連結は、重量物の送り装置9を下向きにしても可能な状態にすることは勿論である。

【0023】

【発明の効果】

(1)無限軌道帯23の下面と、揺動体47の上面とのいずれか一方の面に山形摺動部66を形成し、いずれか他方の面にV字摺動溝48を形成することにより、両者の接触面が増大して単位面積当りの荷重を減らすことができ、また、揺動体47に載置した重量物10により横方向に移動しようとする力が働いても位置ずれを生ずることが防止され、常に目的の方向に移動できる。

【0024】

(2)揺動体47は、受台22における無限軌道帯23の移動方向に形成した揺動体嵌合溝46に、少なくとも2個設けられ、これらの揺動体47は、半円溝49と半円突条部52とにより前後に揺動自在に嵌合したので、重量物10の下面に大きな突出物71があっても2個の揺動体47は、突出物71で構成される山形又は、谷形に追従して円滑に移動できる。

具体的には、本発明は、重量物10の底部に突出物71があるようなときであっても円滑に移動することができる。例えば、図10に示すように、重量物10が鋼桁の接合部であって、添接板やボルト等の大きな突出物71があるときには、この突出物71の前後に5〜10度の角度を持った傾斜板72を取り付けておく。この状態で、本発明による重量物の送り装置9に重量物10が乗り上げるときには、図10の左側の送り装置9のように、2個の揺動体47は、突出物71と傾斜板72で構成される山形に追従して、中央で盛り上がった山形となって移動することができる。

また、本発明による重量物の送り装置9が傾斜板72を通過するときには、図10の右側の送り装置9のように、2個の揺動体47は、突出物71と傾斜板72で構成される谷形に追従して、中央でV字の谷形となって移動することができる。

【0025】

(3)揺動体47は、受台22における無限軌道帯23の移動方向に形成した揺動体嵌合溝46に、少なくとも2個設けられ、これらの揺動体47は、半円溝49と半円突条部52とにより前後に揺動自在に嵌合するだけでなく、揺動体嵌合溝46の入口と出口に臨ませて、無限軌道帯23を案内するガイドローラ54を、それぞれ上下進退自在に設ければ、重量物10の進入時に重量物10の先端部がその重さなどで下がっていても無限軌道帯23への乗り上げを容易にしている。また、もし、重量物10の先端部が入り口における傾斜している無限軌道帯23に接触すると、その荷重により、ガイドローラ54がやや下降し、かつ、ガイドローラ54に連続する揺動体47やや揺動して揺動体47の入口側が低くなるように傾斜し、無限軌道帯23への乗り上げをより一層容易にしている。

【0026】

(4)無限軌道帯23の下面の山形摺動部66を、受台22に設けた揺動体47のV字摺動溝48で受けつつ摺動するようにし、受台22は、前後及び左右の傾斜調整手段を介して台座20に取り付けたので、移動方向(前後方向)における無限軌道帯23の傾きを調整することができるとともに、移動方向に直交する方向における無限軌道帯23の傾きを調整することができる。さらに、上下の調整も可能である。

【0027】

(5)前後及び左右の傾斜調整手段は、シリンダ41のピストン42で構成された少なくとも3台、好ましくは、4台の鉛直調整ジャッキ40を所定間隔を持って台座20に設け、この鉛直調整ジャッキ40のピストン42と受台22の下面との間に、球面受け座43とピボット44を介在したので、無限軌道帯23の前後及び左右の傾斜調整が無段階に最適状態に調整できる。

【0028】

(6)台座20の上に摺動板21を設け、この摺動板21に水平方向調整手段を設け、この摺動板21に受台22を設置し、水平方向調整手段は、台座20と摺動板21とを略中央の長孔25と回転軸26で係合し、かつ、台座20と摺動板21との間にシリンダ33の端部とピストン31の端部とをそれぞれ連結したので、台座20の上の摺動板21の角度を、重量物10の移動方向と一致させるため、摺動板21を回転軸26を支点として右又は左に回動し、又、左右の重量物の送り装置9の位置の平行移動量を調整しようとするときは、回転軸26を長孔25内で進退することにより行うことができる。

【0029】

(7)水平方向調整手段は、台座20と摺動板21とを略中央の長孔25と回転軸26で係合し、かつ、台座20と摺動板21との間にシリンダ33の端部とピストン31の端部とをそれぞれ連結し、さらに、台座20と摺動板21に、台座20に対する摺動板21の角度及び平行移動量を表示する目盛39と指針38を設けたので、台座20に対する摺動板21の角度及び平行移動量が目盛39と指針38により表示され、一目で確認でき、作業性に優れ、事故や誤操作を未然に防止できる。

【図面の簡単な説明】

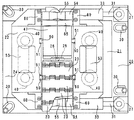

【図1】 本発明による重量物の送り装置9の一実施例を示す一部切り欠いた平面図である。

【図2】 図1における重量物の送り装置9の正面図である。

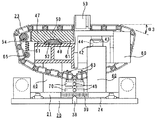

【図3】 図1における重量物の送り装置9の一部切り欠いた側面図である。

【図4】 図1における重量物の送り装置9の台座20と摺動板21の分解斜視図である。

【図5】 図1における重量物の送り装置9の受台22、無限軌道帯23、揺動体47、ガイドローラ54等の分解斜視図である。

【図6】 図1における重量物の送り装置9を前後方向にθ1だけ傾斜した状態の側面図である。

【図7】 図1における重量物の送り装置9を左右方向にθ2だけ傾斜した状態の側面図である。

【図8】 図1における重量物の送り装置9を水平方向に回転した状態の側面図である。

【図9】 図1における重量物の送り装置9を2台併設した状態の正面図である。

【図10】 図1における重量物の送り装置9が重量物10の下面の突出物71と傾斜板72を乗り越えるときの動作説明図である。

【図11】 図1における重量物の送り装置9の無限軌道帯23を重量物10に下向きに取付けた他の使用例を示す説明図である。

【図12】 従来の滑り装置15が1本のローラ17からなるときの正面図である。

【符号の説明】

9…本発明による重量物の送り装置、10…重量物、11…陸地、12…橋脚、13…台車、14…レール、15…滑り装置、16…支持台、17…ローラ、18…チェーンローラ、19…転動レール、20…台座、21…摺動板、22…受台、23…無限軌道帯、24…滑り薄板、25…長孔、26…回転軸、27…ピストン保持具、28…切欠き、29…ピン差し孔、30…吊輪、31…ピストン、32…係止リング、33…シリンダ、34…シリンダ保持具、35…切欠き、36…係止リング、37…圧油供給口、38…指針、39…目盛、40…鉛直調整ジャッキ、41…シリンダ、42…ピストン、43…球面受け座、44…ピボット、45…圧油供給口、46…揺動体嵌合溝、47…揺動体、48…V字摺動溝、49…半円溝、50…移動防止軸、51…軸受溝、52…半円突条部、53…ストッパ、54…ガイドローラ、55…V字摺動溝、56…軸端、57…軸受可動駒、58…ガイド軸、59…コイルばね、60…固定枠、61…テーパー底面、62…面取り、63…ストップバルブ、64…ピン差し孔、65…ガイドローラ、66…山形摺動部、67…筒部、68…嵌合部、69…軌道帯単体、70…油送管、71…突出物、72…傾斜板、73…移動用ジャッキ。

Claims (5)

- 受台に無限軌道帯を掛け渡し、この無限軌道帯にて重量物の荷重を受けつつ重量物を移動する重量物の送り装置において、前記無限軌道帯の下面と前記受台の間に、少なくとも2個の揺動体をそれぞれが独立して移動方向に揺動自在に設け、前記無限軌道帯は、前記揺動体の移動方向の長さより短い軌道帯単体を移動方向に揺動自在に連結してなり、この軌道帯単体の下面と前記揺動体の上面のいずれか一方の面に移動方向と直交する断面を山形とした山形摺動部を形成し、いずれか他方の面にこの山形摺動部と互いに接触しつつ前記無限軌道帯が前記揺動体の上面を摺動するV字摺動溝を形成し、前記受台は、前記無限軌道帯の傾きを調整する傾斜調整手段を介して台座に取り付けてなることを特徴とする重量物の送り装置。

- 傾斜調整手段は、シリンダのピストンで構成された4台の鉛直調整ジャッキを、所定間隔を持って台座に取付けてなることを特徴とする請求項1記載の重量物の送り装置。

- 揺動体は、この揺動体の下面に移動方向と直交して設けられた半円溝と前記揺動体嵌合溝の上面に移動方向と直交して設けられた半円突条部とにより移動方向に揺動自在に嵌合し、傾斜調整手段は、シリンダのピストンで構成された4台の鉛直調整ジャッキを台座の4角に取付け、これらの鉛直調整ジャッキのピストンと受台の下面との間に、球面受け座とピボットを介在してなることを特徴とする請求項1記載の重量物の送り装置。

- 受台は、前後及び左右の傾斜調整手段を介して摺動板に取り付け、この摺動板の下に台座を設け、この摺動板と台座との間に水平方向調整手段を設け、この水平方向調整手段は、台座と摺動板とを略中央の長孔と回転軸で係合し、かつ、台座と摺動板との間にシリンダの端部とピストンの端部とをそれぞれ連結してなることを特徴とする請求項1、2又は3記載の重量物の送り装置。

- 水平方向調整手段は、台座と摺動板に、台座に対する摺動板の角度及び平行移動量を表示する目盛と指針を具備してなることを特徴とする請求項4記載の重量物の送り装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP16002099A JP4256986B2 (ja) | 1999-06-07 | 1999-06-07 | 重量物の送り装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP16002099A JP4256986B2 (ja) | 1999-06-07 | 1999-06-07 | 重量物の送り装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2000351434A JP2000351434A (ja) | 2000-12-19 |

| JP2000351434A5 JP2000351434A5 (ja) | 2006-07-06 |

| JP4256986B2 true JP4256986B2 (ja) | 2009-04-22 |

Family

ID=15706248

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP16002099A Expired - Lifetime JP4256986B2 (ja) | 1999-06-07 | 1999-06-07 | 重量物の送り装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4256986B2 (ja) |

Families Citing this family (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4880998B2 (ja) * | 2005-12-28 | 2012-02-22 | 大瀧ジャッキ株式会社 | 重量物移動装置 |

| JP5114032B2 (ja) * | 2006-08-23 | 2013-01-09 | 株式会社大滝油圧 | 重量物の移送方法 |

| KR101087066B1 (ko) * | 2011-04-19 | 2011-11-28 | 이케이 중공업 (주) | 중량물 운반장치 및 이를 이용한 운반방법 |

| CN105507161B (zh) * | 2016-01-18 | 2017-07-28 | 柳州泰姆预应力机械有限公司 | 带纠偏的步履顶推设备 |

| CN111155446A (zh) * | 2020-01-18 | 2020-05-15 | 中交二航局第四工程有限公司 | 一种桥梁梁体无轨道滑移系统及其施工方法 |

-

1999

- 1999-06-07 JP JP16002099A patent/JP4256986B2/ja not_active Expired - Lifetime

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2000351434A (ja) | 2000-12-19 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| EP0912427B1 (en) | A belt steering assembly for centering conveyor belts | |

| JP4256986B2 (ja) | 重量物の送り装置 | |

| CN101508301B (zh) | 悬挂式搬运装置 | |

| AU2002226814B2 (en) | Guidance unit for conveyor belt | |

| GB2219333A (en) | Concrete levelling machine | |

| US20070057575A1 (en) | Vertical idler adjuster for track-type work machine | |

| CA2423578A1 (en) | Expansion joint system for accommodation of large movement in multiple directions | |

| US4852721A (en) | Ball-type conveyor | |

| US6390287B2 (en) | Self-adjusting carrying idler assembly | |

| JP3140123U (ja) | 手延べ機の送り出し装置 | |

| US3684395A (en) | Headstock balancing construction for machine tools | |

| JPS591879B2 (ja) | さく井デリツク用流体ラム装置 | |

| JP2000351434A5 (ja) | ||

| JP4805366B2 (ja) | 推進機構を内蔵した重量物移送装置 | |

| CN210031418U (zh) | 一种摊铺机行走控制装置及摊铺机 | |

| CA1318611C (en) | Guide device for hydraulic elevator | |

| CN217457982U (zh) | 圆形堆取料机顶部滚轮支撑装置 | |

| CN213010414U (zh) | 一种新型皮带托辊支架 | |

| JP3756163B2 (ja) | 構造物架設用滑り支承装置 | |

| CN112962668B (zh) | 一种自重下沉式钢管柱施工的工作平台及其使用方法 | |

| CN220902380U (zh) | 一种倾角关节的焊接平台 | |

| JPH0120197Y2 (ja) | ||

| JPS647926B2 (ja) | ||

| CN213900106U (zh) | 一种用于顶管施工的管道定位装置 | |

| CN212586162U (zh) | 一种车辙试验轮成型测试装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20060509 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060512 |

|

| A711 | Notification of change in applicant |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712 Effective date: 20060809 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20080522 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20080701 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080901 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080904 |

|

| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20080904 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20081008 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20090106 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20090202 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120206 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 4256986 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060512 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130206 Year of fee payment: 4 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140206 Year of fee payment: 5 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| S531 | Written request for registration of change of domicile |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |

|

| S533 | Written request for registration of change of name |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| EXPY | Cancellation because of completion of term |