JP4129312B2 - 内視鏡装置 - Google Patents

内視鏡装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4129312B2 JP4129312B2 JP06326398A JP6326398A JP4129312B2 JP 4129312 B2 JP4129312 B2 JP 4129312B2 JP 06326398 A JP06326398 A JP 06326398A JP 6326398 A JP6326398 A JP 6326398A JP 4129312 B2 JP4129312 B2 JP 4129312B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- endoscope

- light guide

- light source

- light

- endotracheal tube

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Instruments For Viewing The Inside Of Hollow Bodies (AREA)

- Endoscopes (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は内視鏡装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

一般に、内視鏡は、操作部と、体内等に挿入される挿入部とから本体が構成されている。そして、内視鏡は、操作部から延びるユニバーサルコード等の接続手段を介して光源装置に接続され、この光源装置からの光をライトガイドファイバによって前記挿入部の先端まで伝送することにより、観察対象物を照明するための照明光を得ている。

【0003】

従来、乾電池を電源としてランプが点灯するコンパクトな光源を内視鏡操作部等に直接に取り付けることにより照明光を得る、いわゆる光源装置一体型(バッテリ光源式)の内視鏡(以下、内視鏡装置という。)が知られている。この内視鏡装置は、床設置式の大掛かりな光源装置に内視鏡を接続する必要がないため、携帯性に優れている。

【0004】

また、内視鏡の中には、それ自身の水漏れをチェックできるように、操作部に水漏れチェック用の通気口金を有しているものがある。水漏れをチェックする際には、水漏れチェックアダプタが前記通気口金に取り付けられ、内視鏡の内部と水漏れチェックアダプタとが通気口金を介して互いに連通される。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、従来のバッテリ光源式の内視鏡装置は、例えば特願平9−11426号公報に示されるように、内視鏡とバッテリ光源とがそれぞれ単独で水密に構成されている。そのため、使用後の内視鏡をこれに連結されたバッテリ光源とともに消毒液に浸漬したり、内視鏡やバッテリ光源をそれぞれ単独で消毒液に浸漬したりすることはできるが、水漏れチェック用の通気口金が内視鏡側にしか設けられていない場合には、内視鏡とバッテリ光源とが連結された状態で通気口金にチェックアダプタを取り付けても、内視鏡側のみの水漏れチェックしか行なうことができない。すなわち、バッテリ側の水漏れチェックを行なうためには、バッテリ光源側にも水漏れチェック用の通気口金を設ける必要がある。

【0006】

しかし、バッテリ光源側に水漏れチェック用の通気口金を設けると、バッテリ光源側の構造が複雑になるとともに、バッテリ光源に通気口金が突出部として形成されることとなるため、通気口金が操作の妨げとなる可能性がある。しかも、内視鏡とバッテリ光源の両方の水漏れチェックを行なう必要があり、非常に手間がかかるという問題がある。

【0007】

また、一般の内視鏡は、バッテリ光源のような取付部品が何も取り付けられていない状態で、外部に対する内部の水密性が確保されている。したがって、一般的には、ユーザーは内視鏡を単独で薬液に漬けることに何ら抵抗を感じない。したがって、内視鏡とバッテリ光源のそれぞれに常時連通する連通路が形成され且つ内視鏡とバッテリ光源とがそれぞれ単独状態の時には各々水密ではなく両者が互いに連結された時に両者の内部同士が互いに連通されるとともに外部に対して水密に保持される構成では、ユーザーが誤って内視鏡を単独で(バッテリ光源が連結されていない状態で)薬液に漬けてしまうと、薬液が通気路を介して内視鏡の内部に侵入してしまい、電気的および機械的な故障を引き起こしてしまう可能性がある。

【0008】

本発明は前記事情に着目してなされたものであり、その目的とするところは、内視鏡単体の状態、バッテリ光源単体の状態、内視鏡とバッテリ光源とが互いに接続された状態のいずれの状態で液体中に浸漬された場合でも内視鏡内部およびバッテリ光源内部に液体が侵入することがない内視鏡装置を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】

前記課題を解決するために、本発明に係る内視鏡装置は、全長にわたってライトガイドファイバが配設された挿入部を有する内視鏡本体と、前記ライトガイドファイバの入射端に向けて光を供給するランプと前記ランプに電気を供給するバッテリとを内部に有するとともに、前記内視鏡本体と接続するための接続部を有する光源部と、前記内視鏡本体に設けられ前記ライトガイドファイバの入射端が配置されているとともに前記光源部の接続部に対して着脱可能なライトガイドコネクタ部とを具備し、前記光源部からの光をライトガイドファイバの前記入射端からその出射端を有する挿入部の先端まで伝送することにより観察対象物を照明するための照明光を得るものである。そして、前記ライトガイドコネクタ部は、前記内視鏡本体の内部を前記内視鏡本体の外部に対して連通させる第1の連通路と、前記第1の連通路に設けられ、前記光源部の接続部が離脱された状態で前記第1の連通路を遮断するように閉じるとともに、前記光源部の接続部が接続された状態で前記第1の連通路を開くことで前記内視鏡本体の内部と前記光源部の接続部とを連通させる第1のシール手段とを備え、前記光源部の接続部は、前記光源部の内部を前記光源部の外部に対して連通させる第2の連通路と、前記第2の連通路に設けられ、前記ライトガイドコネクタ部に対して離脱された状態で前記第2の連通路を遮断するように閉じるとともに、前記ライトガイドコネクタ部に接続された状態で前記第2の連通路を開くことで前記光源部の内部と前記ライトガイドコネクタ部とを連通させる第2のシール手段とを備えていることを特徴とする。

【0010】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。

【0011】

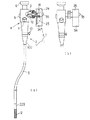

図1〜図5は本発明の第1の実施形態を示している。図1に示すように、本実施形態に係る内視鏡装置1は、内視鏡本体2と、ポータブル形式のバッテリ光源部3とから成る。内視鏡本体2は、挿入部5と、挿入部5の基端に接続された操作部4とから成る。挿入部5の基端部には、挿入部5の座屈を防止するためのゴム製の折れ止め100が設けられている。操作部4には、接眼部6と、処置具挿入口7と、湾曲操作ノブ8と、内視鏡本体2の水漏れチェック用の通気口金101とが設けられている。操作部4の側面には、バッテリ光源部3が着脱可能に接続されるライトガイドコネクタ部9が設けられている。

【0012】

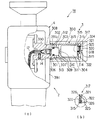

図2の(a)に示すように、本実施形態におけるライトガイドコネクタ部9は、内視鏡本体2の内部に通じる通気口201を有するコネクタベース202と、Oリング203とネジ部204とによってその端部がコネクタベース202に水密的に固定されたコネクタカバー205と、コネクタベース202に嵌挿されたコネクタ口金206と、コネクタカバー205内にスライド可能に配設された第1の水密パット210と、コネクタ口金206に内挿され且つビス11によって固定されたライトガイドファイバ12およびコニカルファイバ14とによって構成されている。なお、図3に示すように、第1の水密パット210は、ライトガイドコネクタ部9にバッテリ光源部3が接続されていない状態で、第1のバネ209による付勢力により、コネクタカバー205のフランジ部207とコネクタ口金206のフランジ部208とに突き当てられて、内視鏡本体2の内部を水密に保持する。

【0013】

ライトガイドファイバ12は、束ねられた7本のプラスチックファイバによって形成されている。プラスチックファイバは、開口数(NA)が高い素線径φ0.25mm〜φ0.5mmのものが使用され、図4に示すようにライトガイド口金10に挿入された後に熱によって素線が径方向に膨張されることにより、7本が密接するようにライトガイド口金10により束ねられる。すなわち、素線と素線との間の隙間が殆ど無い状態で束ねられている。なお、ライトガイドファイバ12の入射端面は、ロス無く光が入射するように、凹凸を無くすための研磨が施されている。

【0014】

コニカルファイバ14は、円錐形を成しており、ライトガイドファイバ12の入射端面に配置されている。この場合、コニカルファイバ14は、その小径側端面がライトガイドファイバ12の入射端面に位置合わせされている。ライトガイドファイバ12とコニカルファイバ14は共に同一の部材、本実施形態においては前述したようにコネクタ口金206内に固定されている。したがって、殆ど位置ずれすることはない。

【0015】

コニカルファイバ14はコア部とクラッド部とからなる単ファイバであり、コア部の小径側端面の大きさはライトガイドファイバ12の入射端面の大きさと略等しく設定されている。コア部の大径側端面は、ライトガイドコネクタ9に接続されるバッテリ光源部3の内部に設けられたランプ18と対向するように配置されている。

【0016】

図5は、内視鏡本体2の挿入部5の先端面を示している。この図から分かるように、挿入部5の先端は金属製の先端構成部材21から成る。挿入部5には、図示しないイメージファイバと、ライトガイドファイバ12と、図示しないチャンネルチューブとが内装されている。前記イメージガイドファイバは、複数のファイバ素線を束ねて成り、その基端が前記接眼部6に接続され、先端が先端構成部材21に固定されている。イメージガイドファイバの先端には対物レンズ22が設けられている。この対物レンズ22は、透光性の接着剤によって、先端構成部材21に接着固定されている。

【0017】

ライトガイドコネクタ部9内で束ねられていたライトガイドファイバ12は、操作部4内および挿入部5内では図5に示すように素線単位に分けられた状態で配設され、その先端側部分(出射端部分)が先端構成部材21に固定されている。ライトガイドファイバ12は、ライトガイドコネクタ9内ではランプ18からの光を効率的に受けるために1本に束ねられている必要があるが、挿入部5内では1本に束ねられた状態であるよりもむしろ本実施形態のように素線単位で分けられている方がスペース的により多くの素線を入れることができるため有益である。

【0018】

前記チャンネルチューブは、その基端が前記処置具挿入口7に接続されており、先端が先端構成部材21に固定されたチャンネルパイプ23に接続されている。なお、ライトガイドファイバ12は前述したように非常に細い素線(φ0.25mm〜φ0.5mm)から成るため、これらの素線を個別に挿通するための穴を先端構成部材21に加工することが難しい。したがって、本実施形態では、ライトガイドファイバ12とチャンネルパイプ23とが先端構成部材21に設けられた同一の穴70内に挿入されて固定されており、隙間には透光性の接着剤24が充填されている。この構成によれば、先端構成部材21の加工性が良好となる。また、ライトガイドファイバ12の先端を保護するため、ライトガイドファイバ12の先端面にも透光性の接着剤が盛られている。

【0019】

図1に示すように、バッテリ光源部3の内部には、ランプ18と、ランプ18に電源を供給するための乾電池または充電式電池等のバッテリ25とが設けられている。これらのランプ18とバッテリ25は、ケース本体29とバッテリカバー34とによって覆われて保護されている。バッテリカバー34は、図示しないOリング等によって水密的にケース本体29に取り付けられる。また、バッテリ光源部3には、ランプ18を点灯制御するためのON/OFFスイッチ部35が設けられている。

【0020】

図2に示すように、バッテリ光源部3は、挿入筒211と、Oリング212とネジ部213とによって挿入筒211に水密的に固定された筒本体214と、挿入筒211に接着固定された第2の水密パット215と、筒本体214内にスライド可能に配設されたレンズ保持部材216と、レンズ保持部材216に水密的に接着固定された凸レンズ217と、挿入筒211の外周に設けられたOリング218とを有している。

【0021】

筒本体214はケース本体29に形成されている。筒本体214の外周には固定用ネジ31が回転自在に設けられている。この固定用ネジ31は、ライトガイドコネクタ部9に設けられたネジ部32にねじ込まれることによって、バッテリ光源部3を内視鏡本体2に接続する。また、挿入筒211の基端33は、筒本体214からの固定用ネジ31の外れを防止するためのフランジ部を兼ねている。レンズ保持部材216は、図3に示すように、バッテリ光源部3がライトガイドコネクタ部9に接続されていない状態で、第2のバネ221の付勢力によって、第2の水密パット215に突き当てられて、バッテリ光源部3の内部を水密に保持する。レンズ保持部材216の周縁部には、図2の(b)に詳しく示すように、内視鏡本体2とバッテリ光源部3との接続時にこれら両者間で空気を流通させるための切り欠き部219が形成されている。また、凸レンズ217は、ランプ18からの光をある大きさを持ったスポット光にする。さらに、Oリング218は、内視鏡本体2とバッテリ光源部3との水密的な接続を可能にする。

【0022】

なお、コニカルファイバ14の大径側端面の大きさは、ランプ18からのスポット光の大きさよりもやや大きく設定されている。

【0023】

前述したように、内視鏡本体2の操作部4には通気口金101が設けられている。水漏れチェック時にチェックアダプタ220が通気口金101に取り付けられると、内視鏡本体2の内部と水漏れチェックアダプタ220とが通気口金101を介して互いに連通するようになっている。

【0024】

次に、上記構成の内視鏡装置1の作用について説明する。

【0025】

内視鏡装置1の使用時には、まず、内視鏡本体2のライトガイドコネクタ9にバッテリ光源部3を接続する。この接続状態(図2の状態)で、スイッチ部35をONしてランプ18を点灯させると、ランプ18のフィラメント26から発生する光が、凸レンズ217によってある大きさを持ったスポット光となり、内視鏡本体2のライトガイドコネクタ9に設けられたコニカルファイバ14の大径側端面に入射する(図2参照)。すなわち、ランプ18のフィラメント26から発生する光は、凸レンズ217によって略平行な光もしくは光軸に対して小さな角度のスポット光(NAの小さな光)となってコニカルファイバ14の大径側端面に入射する。この時、コニカルファイバ14の大径側端面はランプ18からのスポット光の大きさよりやや大きいため、ランプ18から発生する光はロス無くコニカルファイバ14に入射する。したがって、細いライトガイドファイバ12が使用され(ライトガイドファイバ12の入射端面の面積が小さく)、万が一、ランプ18の位置出し精度が悪く、コニカルファイバ14の中心軸に対してランプ18の中心軸が多少ずれていた場合でも、光のロスは殆ど生じない。

【0026】

コニカルファイバ14の大径側端面に入射したスポット光は、コニカルファイバ14のコア部とクラッド部との境界で反射し、光軸に対して大きな角度をもった光(NAの大きな光)となってコニカルファイバ14の小径側端面に伝わり、この小径側端面と略同じ大きさのライトガイドファイバ12の入射端面に入射する。この時、ライトガイドファイバ12の入射端面とコニカルファイバ14の小径側端面とが共通のコネクタ口金206内で正確に位置決めされるとともにライトガイドファイバ12が高いNAを有し且つライトガイドファイバ12の素線同士の隙間が殆ど無いため、コニカルファイバ14によって伝送された光はロス無くライトガイドファイバ12に伝送される。また、光がロス無く伝わるため、余計な熱も生じない。

【0027】

なお、コニカルファイバ14の小径側端面のNAが例えば0.55で、ライトガイドファイバ12のNAがこれより小さい0.5であると、コニカルファイバ14を通じて伝送された光を全てライトガイドファイバ12に入射させることができない。つまり、大きな入射角でライトガイドファイバ12に入射してくる光は、ライトガイドファイバ12の端面で反射されてしまい、ライトガイドファイバ12を通じて伝送されない。したがって、本実施形態では、ライトガイドファイバのNAがコニカルファイバ14の小径側端面のそれよりも大きく設定されている。すなわち、コニカルファイバ14の小径側端面のNAが例えば0.55であれば、ライトガイドファイバのNAは0.55以上に設定される。ライトガイドファイバ12によって伝送された光は、最終的には、挿入部5の先端から出射され、照明光となる。

【0028】

また、ライトガイドコネクタ部9にバッテリ光源部3が接続されていない状態では、第1の水密パット210が第1のバネ209による付勢力によってコネクタカバー205のフランジ部207とコネクタ口金206のフランジ部208とに突き当てられている(図3参照)。したがって、内視鏡本体2の内部が水密に保持されている。一方、バッテリ光源部3にあっては、ライトガイドコネクタ部9に接続されていない状態で、レンズ保持部材216が第2のバネ221の付勢力によって第2の水密パット215に突き当てられている(図3参照)。したがって、バッテリ光源部3の内部が水密に保持されている。

【0029】

このように、個別にその内部が水密に保持されたバッテリ光源部3と内視鏡本体2とを固定用ネジ31を介して互いに接続すると、バッテリ光源部3の挿入筒211がライトガイドコネクタ部9側の第1の水密パット210をコネクタカバー205内に押し込み、かつ、コネクタ口金206がバッテリ光源部3側のレンズ保持部材216を筒本体214内に押し込む。したがって、内視鏡本体2の内部とバッテリ光源部3の内部とが通気口201と切り欠き部219とを介して互いに連通する。しかも、挿入筒211の外周に設けられたOリング218によって、内視鏡本体2とバッテリ光源部3の内部は連通した状態で外部に対しては水密状態に保持される。なお、この内視鏡本体2とバッテリ光源部3の接続状態では、ランプ18からの光が凸レンズ217を通じてある大きさを持ったスポット光となってコニカルファイバ14の大径側端面に良好に入射するように、凸レンズ217が位置決めされる。

【0030】

また、この内視鏡本体2とバッテリ光源部3の接続状態で、内視鏡本体2の操作部4の通気口金101に水漏れチェックアダプタ220を取り付け、水の中にこの内視鏡装置1を浸漬し、さらに水漏れチェックアダプタ220を通して内視鏡装置1の内部を加圧することによって、内視鏡本体2の水漏れチェックだけでなく、バッテリ光源部3の水漏れチェックも同時に行なえる。

【0031】

なお、ETO滅菌時の滅菌室内で陰圧行程のあるガス滅菌を行なう際には、この通気口金101に通気用のキャップ222を取り付け、内視鏡装置1の柔軟な部分、例えば挿入部5の先端部付近に設けられた湾曲部の外皮チューブ223等が破裂するのを防止する。

【0032】

以上説明したように、本実施形態の内視鏡装置によれば、通気口金101を用いて内視鏡本体2およびバッテリ光源部3の両方の水漏れチェックを行なうことができるため、水漏れチェックの手間が大幅に省ける。すなわち、本実施形態の構成では、接続時に内視鏡本体2の内部とバッテリ光源部3の内部とが互いに連通するため、通気口金101を用いて内視鏡本体2およびバッテリ光源部3の両方の水漏れチェックを行なうことができ、水漏れチェックの手間が大幅に省ける。また、本実施形態では、バッテリ光源部3側に水漏れチェック用の口金を設ける必要がないため、バッテリ光源部3がコンパクトになるとともに、操作の妨げとなる突起部もないため、操作性の向上にも繋がる。

【0033】

また、薬液消毒時等において、内視鏡本体2単体の状態、バッテリー光源部3単体の状態、内視鏡本体2とバッテリー光源部3とが接続された状態のどの状態で薬液に浸漬しても、これら両者の内部に液が侵入しないため、内視鏡本体2およびバッテリ光源部3が故障する虞がない。

【0034】

また、本実施形態では、ライトガイドファイバ12の入射端面とコニカルファイバ14の小径側端面とが共通のコネクタ口金206内で正確に位置決めされるとともにライトガイドファイバ12が高いNAを有し且つライトガイドファイバ12の素線同士の隙間が殆ど無いため、コニカルファイバ14によって伝送された光がロス無くライトガイドファイバ12を通じて伝送される。また、このように、ライトガイドファイバ12が高いNAを有していると、挿入部5の先端(正確には、ライトガイドファイバ12の先端)に照明レンズが配置されていなくても、広い角度の照明光を得ることができる。なお、この効果は、本実施形態のようにライトガイドファイバ12が操作部4内および挿入部5内で素線単位に分けられて配設されている場合や、ライトガイドファイバの先端(出射端)が円形形状をしていない場合のように、照明レンズをライトガイドファイバの先端に配置することが難しい場合に特に有益となる。

【0035】

また、本実施形態の内視鏡装置1は、ライトガイドファイバ12が操作部4内および挿入部5内で素線単位に分けられて配設されているため、先端構成部材21の面積を有効に利用することができる。

【0036】

また、本実施形態の内視鏡装置1は、ライトガイドファイバ12とチャンネルパイプ23とが先端構成部材21に設けられた同一の穴70内に挿入されて固定されている。したがって、ライトガイドファイバ12の素線を個別に挿通するための複数の穴を先端構成部材21に形成する必要がないため、先端構成部材21の加工性が良好となる。

【0037】

なお、本実施形態において、コニカルファイバ14は、単ファイバである必要はなく、複数のファイバ素線を束ねたバンドルタイプのものであっても良い。また、ライトガイドファイバ12は、プラスチックファイバに限らず、多成分ガラスのファイバ素線を束ねたものであっても良い。また、先端構成部材21にはチャンネルパイプ23を介してチャンネルチューブが固定されているが、チャンネルパイプ23を介すことなくチャンネルチューブを直接に先端構成部材21に固定しても良い。

【0038】

また、本実施形態において、通気口金101は内視鏡本体2に設けられているが、これに限らず、通気口金101をバッテリ光源部3に設け、内視鏡本体2には設けなくても良い。また、内視鏡本体2とバッテリ光源部3の両者に通気口金101を設け、それぞれ単体でも水漏れチェックが行なえ、かつ、両者が接続状態時はどちらの通気口金からも水漏れチェックが行なえるように構成しても良い。

【0039】

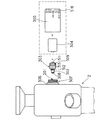

次に、図6〜図9を参照しながら内視鏡装置の別の構成例について説明する。これらの図に示される内視鏡装置1aは、バッテリ光源部3と内視鏡本体2とが別体ではなく、バッテリ光源部3が内視鏡本体2に内蔵された構成となっている。

【0040】

図7の(a)に示すように、内視鏡装置1aのバッテリ光源部3は、内視鏡本体2に固定された固定部材390と、固定部材390に形成されたランプユニット装着部301に着脱可能に装着され且つランプ302を有するランプユニット303と、ランプユニット303に電気を供給するためのバッテリ304と、ランプユニット303およびバッテリ304をカバーするカバー部材305とを有している。カバー部材305は、カバー本体350と導電部材316とから成る。カバー本体350は、耐薬性を有するプラスチック製の材料によって形成され、内視鏡本体2の操作部4のハウジング391に設けられたフランジ部391aにOリング306を介して水密的に装着されている。また、導電部材316は、カバー本体350の内周面に配設された筒状部材として形成され、固定部材390の端部に形成されたカバー部材装着部307に対してネジによって機械的且つ電気的に接続されている。これにより、導電部材316は、カバー部材装着部307とランプユニット装着部301とを介して、ランプユニット303の後述する接点ネジ部312に電気的に接続されることになる。なお、ランプユニット装着部301には、第1の実施形態と同様の形態で、ランプ302と対向するようにコニカルファイバ14とライトガイドファイバ12とが配置されている。

【0041】

ランプユニット303は、図示しないフィラメントと、先端が凸レンズに形成されたバルブ部308と、ランプユニット303の着脱時に把持される基端側のランプユニット把持部309と、把持部309の基端から突出して設けられ且つバッテリ304の第1の接点部310と直接に接触する電気接点部としての基端側接点部311と、内視鏡本体2のランプユニット装着部301に螺合する電気接点部としての接点ネジ部312とによって構成されている。

【0042】

なお、ランプユニット303にはOリング313が設けられている。このOリング313は、カバー部材305が無い状態で内視鏡装置1aに液体がかかった場合でもこの液体がランプユニット装着部301内に侵入することを防止するとともに、回転力量を重くしてランプユニット303の接点ネジ部312がランプユニット装着部301から自然と緩んでしまうことを防止する。

【0043】

カバー部材305側には、バッテリ304の第2の接点部314と接触する弾性金属からなるバネ接点315が設けられている。このバネ接点315は、カバー部材305に設けられたスイッチ機構317によって、導電部材316と電気的に接続および遮断されるようになっている。

【0044】

図7の(b)は、スイッチ機構317をバッテリ304側から見た図である。図示のように、スイッチ機構317は、カバー本体350の基端外側に回転自在に設けられたスイッチ操作部318と、スイッチ操作部318の回転軸に設けられ且つスイッチ操作部318とカバー部材305との間の水密を保つOリング319と、スイッチ操作部318と連動し且つバネ接点315と電気的に接続された板バネ部材320と、導電部材316の基端からカバー部材305の内側に向かって延出し且つスイッチ操作部318のON時に板バネ320と接触する導電突出部321と、スイッチ操作部318のOFF時に板バネ320と接触する絶縁部材322とを有している。

【0045】

板バネ320には半球状の小さな突起324が設けられており、この突起324が導電突出部321および絶縁部材322に設けられた小さな半球状の穴部325に収まることによって、スイッチ操作部318の操作時(ON/OFF時)にクリック感が得られるようになっている。また、スイッチ操作部318が必要以上に回転しないように、絶縁部材322にはスイッチ操作部318の回転量を規制する係止部326,326が設けられている。

【0046】

図8は、上記構成の内視鏡装置1aを組み立てる手順を示している。図示のように、組み立ては、内視鏡本体2側に設けられたランプユニット装着部301にランプユニット303をねじ込み、さらに、内部にバッテリー304を落とし込んだカバー部材305をカバー部材装着部307に取り付けることによって完了する。

【0047】

このような構成の内視鏡装置1aにあっては、スイッチ操作部318をON方向に回転させると、導電部材316とカバー部材装着部307とランプユニット装着部301とを介して、ランプユニット303の接点ネジ部312とバッテリ304の第2の接点314とが電気的に接続され、ランプ302が点灯する。ランプ302からの出射光は、第1の実施形態と同様、コニカルファイバ14とライトガイドファイバ12とを介して内視鏡本体2の挿入部5の先端から照明光として出射される。

【0048】

以上説明したように、上記構成の内視鏡装置1aは、非常に軽量且つコンパクトで、操作性が良い。また、安価に製造できる。さらに、水密構造も比較的少ないシール材によって達成することができる。従来、バッテリ光源式の内視鏡装置は、特願平9−11426号公報に示すように、内部にランプとバッテリとスイッチとを有しており、バッテリ光源部が内視鏡本体と別体になっている。そして、バッテリ光源部は、その構造上、必然的にある程度の大きさおよび重さになってしまい、操作の際の邪魔になる可能性があった。また、部品点数が非常に多くなってしまい、原価的にも高くなってしまうという問題があった。さらに、水密構造にするためには、バッテリ光源部および内視鏡本体のバッテリ光源部接続部において数多くのシール材を必要とし、構造がかなり複雑になってしまうという問題があった。しかし、本実施形態の内視鏡装置1aによれば、こうした従来の問題点は全て解消される。

【0049】

図9は図6〜図9の内視鏡1aの変形例を示している。図示のように、カバー部材装着部307にはピン327が立設されており、カバー部材305にはこのピン327を誘導する切り欠き部328が設けられている。

【0050】

また、カバー部材305の内部(具体的には導電部材316)には弾性体329が設けられている。この弾性体329は、カバー部材305をカバー部材装着部307に装着するためにピン327を切り欠き部328の端部の係止部330に係止させた際に、カバー部材装着部307の端部に押圧され、その弾性力によって係止部330からのピン327の抜けを防止して、カバー部材305をカバー部材装着部307に固定する。なお、弾性体329は、カバー部材305とカバー部材装着部307との間を水密に保つシール材を兼ねている。また、導電部材316とカバー部材装着部307もしくはピン327は電気的に接続されている。

【0051】

この構成によれば、スイッチ操作部318のON/OFF位置が内視鏡本体2の操作部4に対して常に一定の位置となる。

【0052】

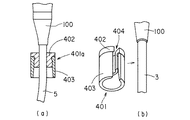

図10および図11は本発明の第2の実施形態を示している。本実施形態の内視鏡装置は、内視鏡本体2に気管内チューブ固定具401が着脱自在に取り付けられるようになっており、それ以外の構成は第1の実施形態と全く同一である。したがって、以下では、気管内チューブ405および気管内チューブ固定具401についてのみ説明することとする。

【0053】

図10に示すように、内視鏡本体2の挿入部5には、全体がゴムによって形成された筒状の気管内チューブ固定具401が着脱自在に取り付けられている。図11の(a)に詳しく示すように、気管内チューブ固定具401は、内視鏡本体2の挿入部5に装着される内視鏡装着部402と、気管内チューブ405が着脱自在に装着される気管内チューブ装着部403とから成る。

【0054】

図11の(b)に示すように、気管内チューブ固定具401の側面には、内視鏡本体2の挿入部5の直径よりも狭い幅で開口するスリット(割り目)404が全長にわたって形成されている。内視鏡装着部402は挿入部5の直径よりもやや小さい直径の穴からなる。気管内チューブ装着部403は、気管内チューブ405の接続アダプタ406(図11の(c)参照)の円錐台形状に対応するテーパ状の穴からなる。すなわち、気管内チューブ装着部403は、端部に向かって先細りになる接続アダプタ406の形状に対応して、その径が奥側に向かって小さくなっている。

【0055】

なお、本構成では、内視鏡装着部402と内視鏡本体2の挿入部5との間の摩擦力が、気管内チューブ装着部403と気管内チューブ405の接続アダプタ406との間の摩擦力よりも大きくなるように、内視鏡装着部402と気管内チューブ装着部403の形状が設定されており、気管内チューブ405を気管内チューブ固定具401から外す時に気管内チューブ固定具401が内視鏡本体2の挿入部5上をずれないようになっている。

【0056】

気管内チューブ固定具401を内視鏡本体2の挿入部5に取り付ける場合には、気管内チューブ固定具401を弾性的に変形させることによりスリット404の開口幅を広げ、内視鏡装着部402を内視鏡本体2の挿入部5に装着する。続いて、気管内チューブ405を気管内チューブ固定具401に取り付ける場合には、気管内チューブ405の接続アダプタ406を気管内チューブ装着部403に接続する。この場合、気管内チューブ装着部403がテーパ状に形成されているため、円錐台状の接続アダプタ406は気管内チューブ装着部403にスムーズに装着される。

【0057】

このようにして気管内チューブ405を内視鏡本体2の挿入部5に外装させたら、挿入部5を患者の気管内へと挿入する。そして、挿入部5の先端が気管内に挿入されたら、気管内チューブ405を気管内チューブ固定具401から外して挿入部5の先端方向へとスライドさせていく。気管内チューブ405が気管内に完全に挿入されたら、気管内チューブ405をそのまま留置し、挿入部5のみを患者の体内から引き抜く。これによって、気管内挿管が完了する。

【0058】

以上説明したように、本実施形態の内視鏡装置は、内視鏡本体2を使用して気管内挿管を行なう場合に有益であり、確実に気管内チューブを内視鏡挿入部に装着することができる。特に、気管内チューブ固定具401は、内視鏡本体2の挿入部5に対して容易に着脱できるため、気管内挿管を行なわない場合(気管内挿管以外の一般の用途、例えば気管支検査等)に挿入部5から取り外せば、邪魔にならない。また、気管内チューブ固定具401は、ゴム製であるため、内視鏡装着部402によって軟性の挿入部5を傷付けることもない。したがって、挿入部が硬性または半硬性の内視鏡だけでなく、挿入部が軟性の内視鏡に対しても使用できる。また、気管内チューブ固定具401は挿入部5の任意の位置に固定できるため、気管内チューブ405の長さに応じた位置に気管内チューブ固定具401を固定できる。

【0059】

図12は気管内チューブ固定具の第1の変形例を示している。図示のように、この気管内チューブ固定具401aは、ゴム製の内視鏡装着部402と、プラスチック製の気管内チューブ装着部403とから成り、内視鏡装着部402と気管内チューブ装着部403とが別体となっている。なお、それ以外の構成は第4の実施形態と同一である。

【0060】

この構成によれば、内視鏡装着部402と内視鏡本体2の挿入部5との間の摩擦力と、気管内チューブ装着部403と気管内チューブ405の接続アダプタ406との間の摩擦力との差が、その材質の違いにより大きくなり、気管内チューブ405を気管内チューブ固定具401aから外す時に気管内チューブ固定具401aが内視鏡本体2の挿入部5上をずれる可能性がより少なくなる。

【0061】

図13は気管内チューブ固定具の第2の変形例を示している。図示のように、この気管内チューブ固定具401bは、ゴム製で且つ筒状の内視鏡装着部402と、プラスチック製で且つ筒状の気管内チューブ装着部403とから成り、内視鏡装着部402と気管内チューブ装着部403とが別体となっている。また、気管内チューブ装着部403は、複数の切り欠き407を有しており、その端部内周面に突起408を有している。また、内視鏡装着部402の外周面上には、突起408と係合する凹部409が設けられている。なお、気管内チューブ装着部403の内径は、内視鏡装着部402の外径よりも僅かに小さく設定されている。また、内視鏡装着部402の側面には、内視鏡本体2の挿入部5の直径よりも狭い幅で開口するスリット(割り目)404が全長にわたって形成されている。

【0062】

このような構成の気管内チューブ固定具401bを内視鏡本体2の挿入部5に取り付ける場合には、まず、内視鏡装着部402を弾性的に変形させることによりスリット404の開口幅を広げ、内視鏡装着部402を内視鏡本体2の挿入部5に装着する。続いて、気管内チューブ装着部403を、内視鏡本体2の挿入部5の先端方向から通して、内視鏡装着部402に押し込んで装着する。この状態が図13の(b)に示されている。

【0063】

この構成によれば、ゴム製の内視鏡装着部402の弾性力とともにプラスチック製の気管内チューブ装着部403の弾性力が挿入部5に対して加わるため、内視鏡装着部402と内視鏡本体2の挿入部5との間の摩擦力と、気管内チューブ装着部403と気管内チューブ405の接続アダプタ406との間の摩擦力との差がさらに大きくなり、気管内チューブ405を気管内チューブ固定具401bから外す時に気管内チューブ固定具401bが内視鏡本体2の挿入部5上をずれる可能性がより少なくなる。

【0064】

図14は気管内チューブ固定具の第3の変形例を示している。図示のように、本変形例では、内視鏡本体2の挿入部5の折れ止め部100に、気管内チューブ固定具401cを係止するための係止部410が設けられている。また、気管内チューブ固定具401cの内視鏡装着部402には、係止部410と係合する溝部411が設けられている。

【0065】

この構成によれば、気管内チューブ405を気管内チューブ固定具401cから外す時に気管内チューブ固定具401cが内視鏡本体2の挿入部5上をずれなくなる。なお、本変形例では、ゴム製の内視鏡装着部402とゴム製の気管内チューブ装着部403とが一体となっているが、内視鏡装着部402がゴム製で且つ気管内チューブ装着部403がプラスチック製でも良く、また、内視鏡装着部402と気管内チューブ装着部403とが別体となっていても良い。

【0066】

図15は気管内チューブ固定具の第4の変形例を示している。図示のように、本変形例では、図14で示した係止部410が内視鏡本体2の操作部4に設けられている。それ以外の構成は第3の変形例と同一である。

【0067】

なお、前述した技術内容によれば、以下に示すような各種の構成が得られる。

1.照明光をライトガイドコネクタから内視鏡先端まで導光するライトガイドファイバと、吸引及び処置具挿通用チャンネルと、例えば金属からなる先端部構成部材とを有する内視鏡装置において、

前記チャンネルもしくは前記チャンネルと接続されているチャンネルパイプとライトガイドファイバを前記先端構成部材の同一穴に固定したことを特徴とする内視鏡装置。

【0068】

2.照明光をライトガイドコネクタから内視鏡先端まで導光するライトガイドファイバと、内視鏡外装から内部への水漏れを確認する為の通気口金とを有する内視鏡本体と、前記ライトガイドコネクタに連結される、内部に前記ライトガイドファイバ入射端に光を供給する為のランプと、前記ランプに電気を供給する為のバッテリとを有したバッテリ光源部とを有する内視鏡装置において、

前記内視鏡本体と前記バッテリ光源部が各々単独状態の時は各々水密状態に構成されており、連結状態では内視鏡本体内部とバッテリ光源部内部が連通する連通手段を有し、かつ連結状態では内視鏡装置全体としては水密状態となるように構成されていることを特徴とする内視鏡装置。

【0069】

3.照明光をライトガイドコネクタから内視鏡先端まで導光するライトガイドファイバを有する内視鏡本体と、前記ライトガイドファイバ入射端に光を供給する為のランプと、前記ランプに電気を供給する為のバッテリとを有する内視鏡装置において、

前記内視鏡装置は前記ランプを有するランプユニットと、前記ランプユニット及び前記バッテリを水密的にカバーするカバー部材とを有し、

前記内視鏡本体に、前記ランプユニットがライトガイドファイバ入射端に対向するように装着可能なランプユニット装着部と、前記カバー部材が水密的に装着可能なカバー部材装着部とが設けられていることを特徴とするバッテリ光源内蔵式の内視鏡装置。

【0070】

4.前記ランプユニットは、先端バルブ部と、中央部または後端部付近に設けられており、ランプユニット着脱時に把持するランプユニット把持部と、後端部に設けられており、バッテリの第一接点部と直接接触するランプユニット第一電気接点部と、前記内視鏡本体のランプユニット装着部との接触部に設けられており、バッテリの第二接点部と電気的に接続されるランプユニット第二電気接点部とからなることを特徴とする第3項に記載の内視鏡装置。

【0071】

5.前記カバー部材の内側底面に、前記バッテリの第二接点部と接触し、かつ前記ランプユニット第二電気接点部と電気的に接続される弾性金属からなるバネ接点が設けられていることを特徴とする第3項に記載の内視鏡装置。

6.前記ランプユニットは、前記ランプユニット装着部に螺合固定される構造となっており、前記螺合部がランプユニット第二電気接点部を兼ねていることを特徴とする第3項に記載の内視鏡装置。

【0072】

7.前記カバー部材に、ランプのON/OFFを制御するスイッチ部が設けられていることを特徴とする第3項に記載の内視鏡装置。

8.前記スイッチ部は、前記カバー部材外側底面に回転自在に設けられたスイッチ操作部と、前記スイッチ操作部の軸と前記カバー部材との間に設けられた水密手段と、前記スイッチ操作部と連動し、かつ前記カバー部材内側底面に設けられているバネ接点と電気的に接続されている板バネ部材と、スイッチON時に前記板バネ部材と接触し、前記ランプユニット第二電気接点部と電気的に接続する前記カバー部材内部に配設されている導電部材と、スイッチOFF時に前記板バネが接触する絶縁部材とによって構成されていることを特徴とする第17項に記載の内視鏡装置。

【0073】

9.気道に挿入される気管内チューブと、前記気管内チューブを挿脱自在に外装可能な挿入部と、前記挿入部付近に着脱自在に装着可能な気管内チューブ固定具とを有する内視鏡装置において、

前記気管内チューブ固定具は、前記内視鏡の挿入部付近に装着する内視鏡装着部と、気管内チューブを着脱自在に装着する気管内チューブ装着部とからなり、

前記内視鏡装着部は割り(スリット)を有する弾性体からなり、その弾性体自身の弾性力により内視鏡挿入部付近に取り付くことを特徴とする内視鏡装置。

【0074】

10.前記気管内チューブ固定具は、 前記内視鏡挿入部に取り付け可能であり、前記気管内チューブ固定具の内視鏡装着部と内視鏡挿入部の間の摩擦力が、前記気管内チューブ固定具の気管内チューブ装着部と気管内チューブの間の摩擦力よりも大きいことを特徴とする第9項に記載の内視鏡装置。

11.前記気管内チューブ固定具は、全体が一体となっている弾性体からなることを特徴とする第9項に記載の内視鏡装置。

12.前記弾性体は、ゴムであることを特徴とする第11項に記載の内視鏡装置。

【0075】

13.前記気管内チューブ固定具は、内視鏡固定部と気管内チューブ固定部が別体となっていることを特徴とする第9項に記載の内視鏡装置。

14.前記気管内チューブ固定具は、前記内視鏡固定部がゴムからなり、前記気管内チューブ固定部がプラスチックからなることを特徴とする第13項に記載の内視鏡装置。

15.前記内視鏡挿入部付近の一部に、前記気管内チューブ固定具を係止する為の係止部を設けたことを特徴とする第9項に記載の内視鏡装置。

【0076】

16.前記係止部は、前記内視鏡挿入部が座屈するのを防止する為に挿入部上方に設けられた略円錐形状の弾性体からなる折れ止め部に設けられていることを特徴とする第15項に記載の内視鏡装置。

17.前記係止部は、前記折れ止め部の上方に設けられた、内視鏡を操作する為の内視鏡操作部に設けられていることを特徴とする第15項に記載の内視鏡装置。

18.全長にわたってライトガイドファイバが配設された挿入部を有する内視鏡本体と、内視鏡本体に着脱自在に取り付けられ且つライトガイドファイバの入射端に光を供給するランプとランプに電気を供給するバッテリとを有する光源部とを具備し、光源部からの光をライトガイドファイバによって挿入部の先端まで伝送することにより観察対象物を照明するための照明光を得る内視鏡装置において、

内視鏡装置にその内部と連通するように設けられ、内視鏡装置の水漏れをチェックするためのアダプタが取り付けられる通気口金と、

内視鏡本体と光源部とが接続されていない状態では、内視鏡本体と光源部の各内部を外部に対して個別にシールするとともに、内視鏡本体と光源部とが接続された状態では、内視鏡本体の内部と光源部の内部とを互いに連通させるとともにこれら両者の内部を外部に対してシールするシール手段と、

を具備することを特徴とする内視鏡装置。

【0077】

19.前記通気口金が前記内視鏡本体に設けられていることを特徴とする第18項に記載の内視鏡装置。

20.前記通気口金が前記光源部に設けられていることを特徴とする第18項または第19項に記載の内視鏡装置。

21.前記ライトガイドファイバの入射端面と光源部との間に、大径の第1の端面と小径の第2の端面とを有する略円錐形コニカルファイバを、その大径の第1の端面が光源部からの光を受けるように光源部に対向して配置し、さらにライトガイドファイバと前記コニカルファイバを同一部材内に内挿して、ライトガイドファイバの入射端面とコニカルファイバの小径の第2の端面とを位置合わせしていることを特徴とする第18項に記載の内視鏡装置。

【0078】

22.前記ライトガイドファイバの開口数が、前記コニカルファイバの小径の第2の端面の開口数と略等しいか、それ以上であることを特徴とする第21項に記載の内視鏡装置。

23.前記ライトガイドファイバの開口数が0.55以上であることを特徴とする第22項に記載の内視鏡装置。

【0079】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明の内視鏡装置によれば、内視鏡側に設けられた通気口金を用いるだけで内視鏡とバッテリ光源の両方の水漏れチェックを行なうことができるとともに、内視鏡単体の状態、バッテリー光源単体の状態、内視鏡とバッテリ光源とが互いに接続された状態のいずれの状態で液体中に浸漬された場合でも内視鏡内部およびバッテリ光源内部に液体が侵入することがない。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は本発明の第1の実施形態に係る内視鏡装置の一部内部構造を示す全体構成図、(b)は(a)の内視鏡装置の操作部回りの外観図である。

【図2】(a)は図1の内視鏡装置における内視鏡本体とバッテリ光源部との接続部付近の断面図、(b)は(a)の内視鏡装置に設けられたレンズ保持部材の斜視図である。

【図3】図2の接続状態から内視鏡本体とバッテリ光源部とを分離させた状態を示す断面図である。

【図4】図2のA−A線に沿う断面図である。

【図5】図1の内視鏡装置の内視鏡本体の挿入部先端面の正面図である。

【図6】内視鏡装置の全体構成図である。

【図7】(a)は図6の内視鏡装置におけるバッテリ光源部が内蔵された内視鏡本体の操作部付近の断面図、(b)は(a)の内視鏡装置に設けられたスイッチ機構部をバッテリ側から見た図である。

【図8】図6の内視鏡装置の分解図である。

【図9】図6の内視鏡装置の変形例を示す分解図である。

【図10】本発明の第2の実施形態に係る内視鏡装置の全体構成図である。

【図11】(a)は図10の内視鏡装置に気管内チューブ固定具を取り付けた状態を示す図、(b)は図10の内視鏡装置から気管内チューブ固定具を取り外した状態を示す図、(c)は図10の内視鏡装置に気管内チューブ固定具と気管内チューブとを取り付けた状態を示す図である。

【図12】図10の内視鏡装置の気管内チューブ固定具の第1の変形例に係わり、(a)は内視鏡装置に気管内チューブ固定具を取り付けた状態を示す図、(b)は内視鏡装置から気管内チューブ固定具を取り外した状態を示す図である。

【図13】図10の内視鏡装置の気管内チューブ固定具の第2の変形例に係わり、(a)は内視鏡装置から気管内チューブ固定具を取り外した状態を示す図、(b)は内視鏡装置に気管内チューブ固定具を取り付けた状態を示す図である。

【図14】図10の内視鏡装置の気管内チューブ固定具の第3の変形例に係わり、内視鏡装置に気管内チューブ固定具を取り付けた状態を示す図である。

【図15】図10の内視鏡装置の気管内チューブ固定具の第4の変形例に係わり、内視鏡装置に気管内チューブ固定具を取り付けた状態を示す図である。

【符号の説明】

1…内視鏡装置

2…内視鏡本体

3…バッテリ光源部

101…通気口金

201…通気口

210,215…水密パット

216…レンズ保持部材

219…切り欠き部

Claims (4)

- 全長にわたってライトガイドファイバが配設された挿入部を有する内視鏡本体と、

前記ライトガイドファイバの入射端に向けて光を供給するランプと前記ランプに電気を供給するバッテリとを内部に有するとともに、前記内視鏡本体と接続するための接続部を有する光源部と、

前記内視鏡本体に設けられ前記ライトガイドファイバの入射端が配置されているとともに前記光源部の接続部に対して着脱可能なライトガイドコネクタ部と

を具備し、

前記光源部からの光をライトガイドファイバの前記入射端からその出射端を有する挿入部の先端まで伝送することにより観察対象物を照明するための照明光を得る内視鏡装置において、

前記ライトガイドコネクタ部は、

前記内視鏡本体の内部を前記内視鏡本体の外部に対して連通させる第1の連通路と、

前記第1の連通路に設けられ、前記光源部の接続部が離脱された状態で前記第1の連通路を遮断するように閉じるとともに、前記光源部の接続部が接続された状態で前記第1の連通路を開くことで前記内視鏡本体の内部と前記光源部の接続部とを連通させる第1のシール手段と

を備え、

前記光源部の接続部は、

前記光源部の内部を前記光源部の外部に対して連通させる第2の連通路と、

前記第2の連通路に設けられ、前記ライトガイドコネクタ部に対して離脱された状態で前記第2の連通路を遮断するように閉じるとともに、前記ライトガイドコネクタ部に接続された状態で前記第2の連通路を開くことで前記光源部の内部と前記ライトガイドコネクタ部とを連通させる第2のシール手段と

を備えていることを特徴とする内視鏡装置。 - 前記ライトガイドコネクタ部の前記第1のシール手段は、

前記第1の連通路を開閉可能な第1のシール部材と、

前記光源部の接続部が前記ライトガイドコネクタ部から離脱された状態で前記第1のシール部材を前記第1の連通路を閉じる方向に付勢する第1の付勢手段と

を備え、

前記光源部の接続部の前記第2のシール手段は、

前記第2の連通路を開閉可能な第2のシール部材と、

前記光源部の接続部が前記ライトガイドコネクタ部から離脱された状態で前記第2のシール部材を前記第2の連通路を閉じる方向に付勢する第2の付勢手段と

を備え、

前記ライトガイドコネクタ部は、前記接続部が前記ライトガイドコネクタ部に接続された状態で前記接続部の前記第2のシール部材を前記第2の付勢手段に抗して押圧して開く第1の押圧部材を備え、

前記光源部の接続部は、前記接続部が前記ライトガイドコネクタ部に接続された状態で前記ライトガイドコネクタ部の前記第1のシール部材を前記第1の付勢手段に抗して押圧して開く第2の押圧部材を備えていることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡装置。 - 前記ライトガイドコネクタ部の前記第1の押圧部材には、前記ライトガイドファイバの入射端が配設され、

前記光源部の前記第2のシール手段の前記第2のシール部材は、前記ランプから供給された光を集光する光学部材を有し、

前記光源部の接続部が前記ライトガイドコネクタ部に接続された状態で、前記第1の押圧部材が前記第2のシール部材を押圧することで、前記光学部材は前記ランプから供給さ れた光を前記ライトガイドファイバの入射端に向けて集光する位置に位置決めされることを特徴とする請求項2に記載の内視鏡装置。 - 前記内視鏡本体は、前記内視鏡本体の内部に連通するとともに、前記内視鏡本体の内部を通して前記ライトガイドコネクタ部の前記第1の連通路に連通する通気口金を備えていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1に記載の内視鏡装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP06326398A JP4129312B2 (ja) | 1998-03-13 | 1998-03-13 | 内視鏡装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP06326398A JP4129312B2 (ja) | 1998-03-13 | 1998-03-13 | 内視鏡装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JPH11258522A JPH11258522A (ja) | 1999-09-24 |

| JP4129312B2 true JP4129312B2 (ja) | 2008-08-06 |

Family

ID=13224234

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP06326398A Expired - Fee Related JP4129312B2 (ja) | 1998-03-13 | 1998-03-13 | 内視鏡装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4129312B2 (ja) |

Families Citing this family (11)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4674450B2 (ja) * | 2004-07-20 | 2011-04-20 | 富士フイルム株式会社 | 内視鏡 |

| JP4566699B2 (ja) * | 2004-11-12 | 2010-10-20 | Hoya株式会社 | 挿管確認用スコープ |

| JP4566700B2 (ja) * | 2004-11-12 | 2010-10-20 | Hoya株式会社 | 挿管確認用スコープ |

| JP2006198299A (ja) * | 2005-01-24 | 2006-08-03 | Pentax Corp | 気管内視鏡システム |

| JP5238123B2 (ja) * | 2005-03-18 | 2013-07-17 | 京セラ株式会社 | ファイバ用の光源及びファイバ光源装置とそれを用いた内視鏡 |

| JP4681930B2 (ja) * | 2005-04-26 | 2011-05-11 | Hoya株式会社 | 内視鏡の先端保護キャップ |

| JP5019975B2 (ja) * | 2007-06-29 | 2012-09-05 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 内視鏡用処置具用ガイドシースシステム |

| JP4885108B2 (ja) * | 2007-10-29 | 2012-02-29 | 株式会社カナガワファニチュア | 口腔内撮像装置 |

| JP5140458B2 (ja) * | 2008-02-26 | 2013-02-06 | 富士フイルム株式会社 | 内視鏡およびそれに用いる連結部材 |

| USD879288S1 (en) | 2018-03-12 | 2020-03-24 | Olympus Corporation | Stopper for a medical guide sheath |

| US20220126042A1 (en) * | 2019-02-02 | 2022-04-28 | Changsha Magill Medical Technology Co., Ltd. | Laryngeal mask airway |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0341682Y2 (ja) * | 1988-09-28 | 1991-09-02 | ||

| JP3050750B2 (ja) * | 1994-07-04 | 2000-06-12 | 旭光学工業株式会社 | 簡易型内視鏡装置 |

| JP3462622B2 (ja) * | 1995-05-26 | 2003-11-05 | ペンタックス株式会社 | 内視鏡 |

| JP3222775B2 (ja) * | 1996-02-14 | 2001-10-29 | 旭光学工業株式会社 | 簡易型内視鏡装置 |

| JP3223786B2 (ja) * | 1996-02-28 | 2001-10-29 | 富士写真光機株式会社 | 内視鏡の光源コネクタ |

-

1998

- 1998-03-13 JP JP06326398A patent/JP4129312B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JPH11258522A (ja) | 1999-09-24 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US6135947A (en) | Endoscope apparatus having light source movable between on and off positions | |

| JP3721882B2 (ja) | 内視鏡の挿入部 | |

| US6659943B2 (en) | Endoscopic battery-powered light source having rotationally-changing relative positional relationship with control section of endoscope and endoscope apparatus comprising the endoscopic battery-powered light source | |

| JP4129312B2 (ja) | 内視鏡装置 | |

| WO2002011607A1 (fr) | Dispositif de lavage de fenetre d'observation d'endoscope | |

| US5865727A (en) | Portable endoscope system | |

| JPH10229965A (ja) | 内視鏡 | |

| CN216535238U (zh) | 一种镜头座、远端模块及内窥镜 | |

| WO2023092737A1 (zh) | 一种镜头座、远端模块、内窥镜和方法 | |

| JP2000131623A (ja) | 内視鏡装置 | |

| JP2000056239A (ja) | 内視鏡装置 | |

| JP3903737B2 (ja) | 内視鏡の挿入部 | |

| JP3026721B2 (ja) | 簡易型内視鏡装置 | |

| JP3439133B2 (ja) | 内視鏡装置 | |

| JP3704413B2 (ja) | 内視鏡 | |

| JP3455150B2 (ja) | 内視鏡装置 | |

| JPH01221717A (ja) | 内視鏡装置 | |

| JP3798828B2 (ja) | 内視鏡 | |

| JP3811325B2 (ja) | 内視鏡装置 | |

| JPH11295619A (ja) | 内視鏡装置 | |

| JP3708387B2 (ja) | 内視鏡 | |

| JP6671967B2 (ja) | 内視鏡 | |

| JP3586312B2 (ja) | 簡易型内視鏡装置 | |

| JP2004209280A (ja) | 内視鏡装置 | |

| JPH10201701A (ja) | 内視鏡 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20050114 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20050114 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20070618 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20071002 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20071129 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20080513 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20080519 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110523 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110523 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120523 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130523 Year of fee payment: 5 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |