JP4000673B2 - 温風暖房機 - Google Patents

温風暖房機 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4000673B2 JP4000673B2 JP17452698A JP17452698A JP4000673B2 JP 4000673 B2 JP4000673 B2 JP 4000673B2 JP 17452698 A JP17452698 A JP 17452698A JP 17452698 A JP17452698 A JP 17452698A JP 4000673 B2 JP4000673 B2 JP 4000673B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- temperature

- heat exchanger

- suction port

- outlet

- blower

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、温風を吹き出して暖房を行う温風暖房機に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来のこの種の温風暖房機は図41に示すようなものが一般的知られている。

【0003】

以下、その構成について図41を参照しながら説明する。同図に示すように、シスターン1、ボイラ2、ポンプ3から構成された室外機4は、上方に配置した熱交換器5や下方に配置した送風機6から構成された室内機7と、接続配管8で接続されている。また、前記室内機7の上部には吸い込み口9が、下部には吹き出し口10が設けられている。11は室温検出手段を示す。

【0004】

この温風暖房機の動作を説明すると、室外機4のボイラ2が動作してポンプ3によって室内機7に送られてきた温水の温度が所定の温度以上になれば、送風機6が運転を開始し、室内の空気は上部に設けた吸い込み口9から吸い込まれ、熱交換器5で温水と熱交換して加熱されて温風となって下部に設けられた吹き出し口10から吹き出される。そして、室温検出手段11が検出した吸い込み温度が設定温度以上になれば送風機6を停止し、低くなれば送風機6を再運転することによって室内温度を制御している。さらに、能力制御や低騒音化や気流感の防止のために、室温検出手段11で検出した吸い込み温度と設定温度との差に応じて、強風、弱風、微風というように、吸い込み温度が設定温度に近づくほど風量を小さくしている。

【0005】

また、上下吹き出しを切り換えるこの種の温風暖房機としては、特公昭61−38777号公報に記載されているようなものがある。この温風暖房機は図42に示すように、室内機7の前面には吸い込み口9が形成それ、さらに前面下部と上部には下部吹き出し口10aおよび上部吹き出し口10bがそれぞれ形成されている。そして、前記吸い込み口9に対向する位置に熱交換器5が設けられ、さらに、この熱交換器5に対応して送風機6が設けられている。また、下部吹き出し口10a、上部吹き出し口10bにそれぞれ対応して設けられた下部ダンパ12a、上部ダンパ12bは吹き出し口切り換え手段としてのダンパモータ13で切り換えを行う。

【0006】

この温風暖房機の動作を説明すると、室内温度が設定温度以下の場合には、ダンパモータ13が動作して、図42(a)に示すように、下部ダンパ12aで下吹き出し口10aを開き、上部ダンパ12bで上吹き出し口10bを閉じ、下吹き出し口10aから温風を吹き出す。また、室内温度が設定温度以上になり暖房運転中断の場合には、図42(b)に示すように、ダンパモータ13が動作して下部ダンパ12aで下吹き出し口10aを閉じ、上部ダンパ12bで上吹き出し口10bを開き、上吹き出し口10bから風を吹き出す。

【0007】

上記図41、図42に示す従来例の温風暖房機では、室内温度の吸い込み温度が設定温度に近づくほど風量を小さくしていたため、温風はすぐに上昇し、部屋の温度分布が悪いものであった。

【0008】

また、図43は室内機7が設置された部屋の空間の斜視図であり、図44は図43のA面における弱風や微風時の温度分布を示したものである。図45は図43のB、C面各面それぞれの、各高さにおいて水平方向の温度の平均を求めて、その分布を示したものである。

【0009】

なお、一点鎖線は部屋全体の平均温度である。両図からわかるように弱風や微風のように風量が小さくなると、温風の温度は高くなり、すぐに上昇し、さらに、吸い込み口9が吹き出し口10よりも上部にあるため上昇した温風は床面付近に戻ることがないため、温風暖房機の付近や天井近くは温かいがそれ以外の場所の温度が低くなっている。そのため、快適な居住空間が狭く、部屋全体を有効に使えないという問題を有していた。

【0010】

この課題を解決するために、仮に風量を大きくする(室温が設定温度に近づくと必要暖房能力が小さくなるので風量を大きくすると温水温度を下げるなどして吹き出し温度を下げなければならない)と、気流感や冷風感があり、また、騒音も大きくなるので、快適性が損なわれるという問題がある。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】

前述したように、室内温度の吸い込み温度が設定温度に近づくほど風量を小さくするように制御すると、室温の変動に応じて送風機6の回転数が変化し、それに伴って騒音値も変化するため、耳障りで不快である。

【0012】

また、室内温度の吸い込み温度が設定温度以上になって送風機6を停止するため、天井付近の温度は余り変化しないが、床面温度は比較的速く温度が下がり、すぐに足元が寒くなる。

【0013】

また、上記図42の従来例の温風暖房機の場合も、基本的には図41の従来例の温風暖房機の場合と同様、風量が小さいと部屋の温度分布が悪くなり、風量が大きいと騒音や気流感や冷風感があるので、快適性が損なわれるという課題がある。

【0014】

そこで本発明は上記する従来例の課題を解決することを目的とするものである。

【0015】

【課題を解決するための手段】

本発明は上記課題を解決するため、熱源となる室外機、および温風吹き出し部となる室内機を具備し、前記室内機には、前記室外機から搬送されてきた熱を放散する熱交換器、上部送風機、下部送風機をそれぞれを内設するとともに、吸い込み口、開閉手段で開閉されるバイパス用吸い込み口、上部吹き出し口、下部吹き出し口をそれぞれ形成して、前記下部送風機を駆動することで、前記吸い込み口から吸い込まれた空気を熱交換器で温風に変換した後下部吹き出し口を介して室内機の前部下方へ吹き出すようにし、また、上部送風機を駆動することで前記吸い込み口から吸い込まれ、熱交換器を通過した空気とバイパス用吸い込み口から前記熱交換器をバイパスして吸い込まれ空気とを混合して上部吹き出し口を介して室内機の前部上方へ吹き出すように、さらに、下部送風機の駆動時にはバイ パス用吸い込み口を開閉手段で閉じ、上部送風機の駆動時にはバイパス用吸い込み口を開閉手段で開放状態とする制御手段を配備したものである。

【0016】

上記発明によれば暖房負荷が小さい場合、上吹き出し口から吹き出した比較的低温の温風が、部屋全体に広がるので、部屋の上下温度差が小さく、気流感、冷風感もない、快適な居住空間を得ることができる。

【0017】

【発明の実施の形態】

本発明は、熱源となる室外機、および温風吹き出し部となる室内機を具備し、前記室内機には、前記室外機から搬送されてきた熱を放散する熱交換器、上部送風機、下部送風機をそれぞれを内設するとともに、吸い込み口、開閉手段で開閉されるバイパス用吸い込み口、上部吹き出し口、下部吹き出し口をそれぞれ形成して、前記下部送風機を駆動することで、前記吸い込み口から吸い込まれた空気を熱交換器で温風に変換した後下部吹き出し口を介して室内機の前部下方へ吹き出すようにし、また、上部送風機を駆動することで前記吸い込み口から吸い込まれ、熱交換器を通過した空気とバイパス用吸い込み口から前記熱交換器をバイパスして吸い込まれ空気とを混合して上部吹き出し口を介して室内機の前部上方へ吹き出すように、さらに、下部送風機の駆動時にはバイパス用吸い込み口を開閉手段で閉じ、上部送風機の駆動時にはバイパス用吸い込み口を開閉手段で開放状態とする制御手段を配備したものである。

【0018】

上記発明によれば暖房負荷が小さい場合、上吹き出し口から吹き出した比較的低温の温風が部屋全体に広がるので、部屋の上下温度差が小さく、気流感、冷風感もない、快適な居住空間を得ることができるものである。

【0019】

【実施例】

以下、本発明の実施例について図面を用いて説明する。

【0020】

(実施例1)

図1(a)は本発明の実施例1の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図1(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図2は上吹き出し風量に対する上下温度差を示す同温風暖房機の説明図、図3は熱交換器通過風量に対する熱交換器の暖房能力を示す同温風暖房機の説明図、図4は同温風暖房機の気流説明図、図5は同温風暖房機の垂直温度分布説明図である。

【0021】

図1において、シスターン1、ボイラ2およびポンプ3を順次連結して構成される室外機4と、熱交換器5を有する室内機7とは接続配管8で接続されている。

【0022】

前記室内機7の下部には下部風向変更羽根12aを有する下部吹き出し口10aと下部送風機6aが設けられており、前記室内機7の上部には上部風向変更羽根12bを有する上部吹き出し口10bと上部送風機6bが設けられている。14は下部送風機6aと上部送風機6bを駆動する送風機駆動手段14である。

【0023】

また、下部吹き出し口10aと上部吹き出し口10bとの間で熱交換器5に対向する位置に吸い込み口9を設け、この吸い込み口9の上方に熱交換器バイパス用吸い込み口15を設ける。

【0024】

そして、16は熱交換器バイパス用吸い込み口15の開口面積を変化させる熱交換器バイパス用吸い込み口開閉手段である。この熱交換器バイパス用吸い込み口開閉手段16は、例えば図1に示すように、上下に移動する遮蔽板17とこの遮蔽板17を駆動する遮蔽板駆動手段18とから構成されている。

【0025】

さらに、19は送風機駆動手段14と下部風向変更羽根12aと上部風向変更羽根12bと熱交換器バイパス用吸い込み口開閉手段16(遮蔽板17と遮蔽板駆動手段18)とを制御する制御手段である。

【0026】

次に動作、作用について説明する。

【0027】

室内の温度が低く暖房負荷が大きい時や温風を足元に直接当てて暖房したい時には、下吹き出し状態で暖房を行う。すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを開き、上部風向変更羽根12bを閉じ、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を閉じるように制御した後、下部送風機6aが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、下吹き出し状態を設定する。

【0028】

そして、室外機4のボイラ2が動作してポンプ3によって室内機7に送られてきた温水と、下部送風機6aによって吸い込み口9から吸い込まれた空気とが、熱交換器5で熱交換して、吸い込まれた空気は加熱されて温風となって下部吹き出し口10aから吹き出される。

【0029】

次に、室内の温度が上昇し暖房負荷が小さい時や直接温風に当たりたくない時には、上吹き出し状態で暖房を行う。すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを閉じ、上部風向変更羽根12bを開き、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を開くように制御した後、上部送風機6bが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、上吹き出し状態を設定する。

【0030】

そして、上部送風機6bによって、吸い込み口9と熱交換器バイパス用吸い込み口15とから空気が吸い込まれる。前者の空気は熱交換器を通過するため高温であり、後者の空気は低温(室温と同じ)である。両者の空気はある程度混合するが概ね別々の温度層となって、上部吹き出し口10bから吹き出される。

【0031】

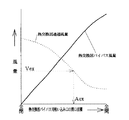

図2は、横軸に上吹き状態で吹き出される空気の風量をとり、縦軸に部屋の上下の温度差(例えば、床上1800mmでの水平面の平均温度と床上50mmでの水平面の平均温度との差)をとって、暖房負荷に見合う暖房能力Qで部屋を暖房した場合の風量と部屋の上下の温度差の関係を示したものである。

【0032】

また、図3は、横軸に熱交換器5を通過する風量をとり、縦軸に熱交換器5の暖房能力をとって、熱交換器5の通過風量と暖房能力の関係を示したものである。

【0033】

今、図2において、部屋の上下温度差をTにするためには風量Vが必要である。仮に、この風量Vをすべて熱交換器5に通せば、その時の暖房能力は、図3からわかるように、Qaとなる。

【0034】

しかし、この暖房能力Qaは、室内の温度が上昇し暖房負荷が小さいときには、暖房負荷に見合った暖房能力Qよりもかなり大きくなり、部屋の温度が希望する温度よりも高くなってしまう。

【0035】

そこで、上部送風機6bによって吸い込む必要のある風量Vのうちで、暖房能力Qに必要な風量Vexは、吸い込み口9から吸い込む(これは熱交換器5を通過する風量である)。また、残りの風量(V−Vex)は、熱交換器バイパス用吸い込み口15から吸い込むことになる。

【0036】

図4は図43のA面における下吹き出し状態と上吹き出し状態での温風の循環経路を示したものであり、同図において、実線は上吹き出し状態、点線は下吹き出し状態の循環経路である。

【0037】

同図からわかるように、上吹き出し状態では、上に吹き出した空気の多くが天井面や壁面に沿って流れ、最終的に、吸い込み口9と熱交換器バイパス用吸い込み口15とより吸い込まれるので、温風は部屋全体に広がることがわかる。

【0038】

図5は図43のB、C面各面それぞれにおいて、各高さにおける水平方向の温度の平均を求めて、その分布を示したものである。

【0039】

なお、一点鎖線は部屋全体の平均温度であり、細い実線は図45で示す従来例の場合であり、太い実線は本発明の場合である。

【0040】

図5からわかるように従来例と比較して、上下の温度差が少なく、また、部屋全体も均一である。特に、室内機7と対向する壁付近の床温度は従来例と比べて高くなっていることがわかる。

【0041】

(実施例2)

図6(a)は本発明の実施例2の温風暖房機の暖房負荷の大きい場合の下吹き出し状態を示す構成図、図6(b)は同暖房負荷の小さい場合の下吹き出し状態を示す構成図である。

【0042】

本実施例において、実施例1と異なる点は、暖房負荷が小さい場合においても直接温風に当たりたい時には下吹き出し状態で暖房を行う構成としていることである。

【0043】

なお、実施例1と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0044】

次に動作、作用を説明する。室内の温度が低く暖房負荷が大きい時には、図6(a)に示すように、実施例1と同じ構成の下吹き出し状態で暖房を行う。この場合は実施例1と同じなので説明は省略する。

【0045】

次に、室内の温度が上昇し暖房負荷が小さくなり、かつ、温風を足元に直接当てて暖房したい時には、実施例1と異なり、下吹き出し状態で暖房を行う。

【0046】

すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを開き、上部風向変更羽根12bを閉じ、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を開くように制御した後、下部送風機6aが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、下吹き出し状態を設定する。

【0047】

そして、下部送風機6aによって、吸い込み口9と熱交換器バイパス用吸い込み口15とから空気が吸い込まれる。

【0048】

前者の空気は熱交換器を通過するため高温であり、後者の空気は低温(室温と同じ)である。両者の空気はある程度混合するが概ね別々の温度層となって、下部吹き出し口10aから吹き出される。

【0049】

図41で示す従来例の場合、暖房負荷が少なくなり暖房能力を落とすときには単に風量を減少させていたため、高温の空気はすぐに上昇してしまい部屋の上下の温度差が大きくなっていた。

【0050】

これに対して、本実施例の場合には、熱交換器バイパス用吸い込み口15から吸い込まれた低温の空気が、吸い込み口9から吸い込まれ熱交換器5で高温になった空気を上から押さえ込むため、下部吹き出し口10aから吹き出された温風は床面に沿って遠くまで到達するので、部屋の上下の温度差は少なくなる。

【0051】

(実施例3)

図7は本発明の実施例3の温風暖房機の上吹き出し状態を示す室内機の構成図、図8は熱交換器バイパス用吸い込み口の開口面積に対する風量の変化を示す説明図である。

【0052】

なお、実施例1と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0053】

次に動作、作用を説明する。室内の温度が低く暖房負荷が大きいときに行う下吹き出し暖房の場合には、実施例1と同様であるので説明は省略する。

【0054】

次に、室内の温度が上昇し暖房負荷が小さいときに行う上吹き出し暖房の場合を説明する。すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを閉じ、上部風向変更羽根12bを開き、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を開くように制御した後、上部送風機6bが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、上吹き出し状態を設定する。

【0055】

そして、上部送風機6bによって、吸い込み口9と熱交換器バイパス用吸い込み口15とから空気が吸い込まれる。前者の空気は熱交換器を通過するため高温であり、後者の空気は低温(室温と同じ)である。両者の空気はある程度混合するが概ね別々の温度層となって、上部吹き出し口10bから吹き出される。

【0056】

そして、その時の暖房負荷に応じて、制御手段19は遮蔽板駆動手段18で遮蔽板17を上下に移動させることによって、熱交換器バイパス用吸い込み口15の開口面積を変化させる。

【0057】

図8において、横軸に熱交換器バイパス用吸い込み口15の開口面積をとり、縦軸に吸い込み口9を通過する風量(熱交換器5を通過する風量)と熱交換器バイパス用吸い込み口15を通過する風量(熱交換器5をバイパスする風量)とをとって、熱交換器バイパス用吸い込み口15の開口面積の変化に対する風量の変化を示す。

【0058】

図8からわかるように、熱交換器バイパス用吸い込み口15の開口面積を閉じた状態から開いていくと、熱交換器バイパス用吸い込み口15を通過する風量(熱交換器5をバイパスする風量)は大きくなり、吸い込み口9を通過する風量(熱交換器5を通過する風量)は小さくなる。

【0059】

また、熱交換器5を通過する風量と熱交換器5の暖房能力とは、図3に示すようになる。従って暖房負荷に見合った暖房能力Qを出そうとすれば、図8において、風量Vexとなる熱交換器バイパス用吸い込み口15の開口面積Aexとなるように設定すればよい。

【0060】

図41で示す従来例の場合には、能力制御をするために、送風機6の回転数を変化させていたので、室温の変動に応じて送風機6の回転数が変化し、それに伴って騒音値も変化するため、耳障りで不快であった。これに対して、本実施例3の場合は熱交換器バイパス用吸い込み口15の開口面積の変化(遮蔽板17の移動)で能力制御ができるので、騒音の変動が少ない。

【0061】

(実施例4)

図9は本発明の実施例4の温風暖房機を示す室内機の構成図、図10は同温風暖房機の気流説明図、図11は同温風暖房機の他の実施例の室内機の構成図である。

【0062】

本実施例4において、実施例1と異なる点は、吸い込み口9の開閉を行う吸い込み口開閉手段20を設けたことであり、この吸い込み口開閉手段20は、例えば図9に示すように、熱交換器吸い込み口遮蔽板21とこの熱交換器吸い込み口遮蔽板21を駆動する熱交換器吸い込み口遮蔽板駆動手段22とで構成される。

【0063】

なお、実施例1と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0064】

次に動作、作用を説明する。室内の温度が低く暖房負荷が大きいときに行う下吹き出し暖房の場合には、熱交換器吸い込み口遮蔽板駆動手段22は熱交換器吸い込み口遮蔽板21を駆動して、吸い込み口9を開ける。その他については、実施例1と同様であるので説明は省略する。

【0065】

次に、室内の温度が上昇し暖房負荷が小さい時や直接温風に当たりたくない時には上吹き出し状態で暖房を行う。この場合も、熱交換器吸い込み口遮蔽板駆動手段22は熱交換器吸い込み口遮蔽板21を駆動して、吸い込み口9を開ける。

【0066】

さらに、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを閉じ、上部風向変更羽根12bを開き、また、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を開くように制御した後、上部送風機6bが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、上吹き出し状態を設定する。

【0067】

そして、この上吹き出し暖房で暖房していて、さらに室温が上昇し、暖房停止温度になれば、熱交換器吸い込み口遮蔽板駆動手段22は熱交換器吸い込み口遮蔽板21を駆動して、吸い込み口9を閉じる。

【0068】

その結果、上部送風機6bによって吸い込まれる空気は、熱交換器バイパス用吸い込み口15からの空気のみになるので、上部吹き出し口10bから吹き出される空気は室温と同じ温度となる。

【0069】

図10は図43のA面における上吹き出し状態での温風の循環経路を示したものであり、同図において、実線は上部吹き出し口10bから吹き出された空気の循環経路である。また、部屋の上層部(天井付近)には暖かい空気が滞留している。

【0070】

上部吹き出し口10bから吹き出された空気は天井付近に到達し、さらに、天井付近で滞留している暖かい空気を床面まで押し下げ、最終的には、熱交換器バイパス用吸い込み口15から室内機7に吸い込まれることによって循環する。

【0071】

このように、上部吹き出し口10bから吹き出した空気の多くが天井面や壁面に沿って流れ、最終的に、熱交換器バイパス用吸い込み口15より吸い込まれるので、暖房を停止する場合にも、温風が床面に到達することがわかる。

【0072】

図11は、本発明の実施例4の温風暖房機の他の実施例を示す室内機の構成図である。図9と異なる点は、熱交換器バイパス用吸い込み口15の開閉を行う熱交換器バイパス用吸い込み口開閉手段16を吸い込み口9の開閉を行う吸い込み口開閉手段20と兼ねている点である。この場合の動作、作用を説明する。

【0073】

室内の温度が低く暖房負荷が大きいときに行う下吹き出し暖房の場合には、実施例1と

同様であるから説明は省略する。

【0074】

次に、室内の温度が上昇し暖房負荷が小さい時や直接温風に当たりたくない時には上吹き出し状態で暖房を行う。この場合も、実施例1と同様であるから説明は省略する。

【0075】

そして、この上吹き出し暖房で暖房していて、さらに室温が上昇し、暖房停止温度になれば、遮蔽板駆動手段18は遮蔽板17を駆動して、吸い込み口9を閉じる。

【0076】

その他の作用、効果については図9の場合と同様であるから説明は省略する。

【0077】

(実施例5)

図12(a)は本発明の実施例5の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図12(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図13は同温風暖房機の室温に対する吹き出し口切り換え状態を説明する説明図である。

【0078】

本実施例5において、実施例1と異なる点は、室温を検知する室温検知手段23と室温を設定する室温設定手段24とを設け、この両手段から得られる室温と設定温度とを比較する室温設定比較手段25からの信号で吹き出し口の切り換えを制御する制御手段19を設けたことである。

【0079】

なお、実施例1と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

次に動作、作用を説明する。

【0080】

暖房運転を開始すると、室温設定比較手段25は室温検知手段23から得られた室温と室温設定手段24で設定された設定温度とを比較する。そして、室温が設定温度近傍よりも低ければ、下吹き出し状態になるように、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを開き、上部風向変更羽根12bを閉じ、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を閉じるように制御した後、下部送風機6aが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、下吹き出し状態を設定する。

【0081】

そして、室外機4のボイラ2が動作してポンプ3によって室内機7に送られてきた温水と、下部送風機6aによって吸い込み口9から吸い込まれた空気とが、熱交換器5で熱交換して、吸い込まれた空気は加熱されて温風となって下部吹き出し口10から吹き出される。

【0082】

次に、室温が上昇し、室温設定比較手段25が室温検知手段23から得られた室温と室温設定手段24で設定された設定温度とを比較し、室温が設定温度近傍なれば、上吹き出し状態になるように、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。

【0083】

すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを閉じ、上部風向変更羽根12bを開き、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を開くように制御した後、上部送風機6bが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、上吹き出し状態を設定する。

【0084】

そして、上部送風機6bによって、吸い込み口9と熱交換器バイパス用吸い込み口15とから空気が吸い込まれる。前者の空気は熱交換器を通過するため高温であり、後者の空気は低温(室温と同じ)である。両者の空気はある程度混合するが概ね別々の温度層となって、上部吹き出し口10bから吹き出される。

【0085】

図13は、横軸に室温をとり、縦軸に下部送風機6aまたは上部送風機6bによって吸い込まれる風量と上下の吹き出し状態とをとって室温に対する上下の吹き出し状態を説明したものである。

【0086】

図13において、設定温度をSとし、室温が上昇し、能力と風量の制御が始まる温度を(S−T1)、設定温度近傍の温度範囲を(S−T2)から(S+T3)とする。いま、設定温度が25℃として、例えば、能力と風量の制御が始まる温度を21℃で、設定温度近傍の温度範囲を24℃から26℃とする。暖房運転を開始して室温が設定温度近傍の24℃から26℃の温度範囲以下であれば、下吹き出し状態で暖房を行うことによって、下部送風機6aが駆動される。

【0087】

そして、室温が上昇して、能力と風量の制御が始まる温度21℃になれば下部送風機6aの回転数を落とすことによって能力を減少させる。

【0088】

さらに、室温が上昇するにつれて下部送風機6aの回転数も減少する。室温が24℃になれば、制御手段19は上吹き出し状態を設定することによって、上部送風機6bが駆動される。そして、室温がさらに上昇し、設定温度近傍の温度範囲(24℃から26℃)以上になれば、上部送風機6bを停止させる。

【0089】

(実施例6)

図14(a)は本発明の実施例6の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図14(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図である。

【0090】

本実施例6において、実施例5と異なる点は、室温を検知する室温検知手段23として熱交換器5の風上側に設けられた吸い込み温度検出手段26を設けた点である。

【0091】

なお、実施例5と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0092】

また、室温検知手段23として吸い込み温度検出手段26を用いているので、動作、作用についても、実施例5と同様である。

【0093】

(実施例7)

図15(a)は本発明の実施例7の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図15(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図である。

【0094】

本実施例7において、実施例5と異なる点は、室温を検知する室温検知手段23として熱交換器5の風下側に設けられた吹き出し温度検出手段27を設け、熱交換器5の吸い込み温度と吹き出し温度との関係を記憶している吹き出し吸い込み温度記憶部28を設けたことである。

【0095】

なお、実施例5と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0096】

次に動作、作用を説明する。

【0097】

図16は横軸に吹き出し温度をとり、縦軸に熱交換器5の吸い込み温度をとって、風量をパラメータとして、吹き出し温度と吸い込み温度との関係を示したものである。一般にこの種の温風暖房機の場合熱交換器5に入ってくる温水の温度と流量は一定である。

【0098】

そして熱交換器5を通過する風量が既知で、吹き出し温度がわかれば吸い込み温度が決まる。従って風量に対する吹き出し温度と吸い込み温度との関係を予め求めておけば、吹き出し温度で吸い込み温度がわかることになる。

【0099】

従って、室温を検出する場合、吹き出し温度検出手段27で吹き出し温度を検出し、さらに、この信号をもとに、吹き出し吸い込み温度記憶部28は吸い込み温度を求める。この吸い込み温度が室温となる。

【0100】

この他の動作、作用については実施例5と同様であるので説明は省略する。

【0101】

(実施例8)

図17(a)は本発明の実施例8の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図17(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図18は同温風暖房機の出口水温と吸い込み温度との関係を説明する説明図である。

【0102】

本実施例8において、実施例5と異なる点は、室温を検知する室温検知手段23として熱交換器5の温水の出口側に設けられた出口水温検出手段29を設け、熱交換器5の吸い込み温度と出口水温との関係を記憶している出口水温吸い込み温度記憶部30を設けた点である。

【0103】

なお、実施例5と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0104】

次に動作、作用を説明する。

【0105】

図18は横軸に出口水温をとり、縦軸に熱交換器5の吸い込み温度をとって、風量をパラメータとして、出口水温と吸い込み温度との関係を示したものである。

【0106】

一般にこの種の温風暖房機の場合熱交換器5に入ってくる温水の温度と温水の流量は一定である。従って、熱交換器5を通過する風量が既知で、出口水温がわかれば吸い込み温度が決まる。そして風量に対する出口水温と吸い込み温度との関係を予め求めておけば、出口水温で吸い込み温度がわかることになる。

【0107】

従って、室温を検出する場合、出口水温検出手段29で出口水温を検出し、さらに、この信号をもとに、出口水温吸い込み温度記憶部30は吸い込み温度を求める。この吸い込み温度が室温となる。この他の動作、作用については実施例5と同様であるから説明は省略する。

【0108】

(実施例9)

図19(a)は本発明の実施例9の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図19(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図20は同温風暖房機の室温と床面温度との関係を説明する説明図である。

【0109】

本実施例9において、実施例1と異なる点は、室温を検知する室温検知手段23と室温を設定する室温設定手段24とを設け、この両手段から得られる室温と設定温度とを比較する室温設定比較手段25を設け、さらに、室温設定手段24で設定された設定温度による停止および再運転を行った回数を数えるカウンタ31を設け、このカウンタ31からの信号で吹き出し口の切り換えを制御する制御手段19を設けたことである。

【0110】

なお、実施例1と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0111】

次に動作、作用を説明する。

【0112】

暖房運転を開始すると、室温設定比較手段25は室温検知手段23から得られた室温と室温設定手段24で設定された設定温度とを比較する。そして、室温が設定温度よりも低ければ、下吹き出し状態になるように、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。

【0113】

次に、室温が上昇してきて設定温度から決まる暖房停止温度に達すると下部送風機6aを停止し、その後室温が下がって設定温度から決まる再起動温度に達すると下部送風機6aを運転する。

【0114】

この暖房停止、再起動運転を所定の回数行った後、次に設定温度から決まる再起動温度に達すると、上吹き出し状態になるように、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。

【0115】

図20は、横軸に時間をとり、縦軸に室温と床面の温度と上下の吹き出し状態とをとって、時間に対する室温と床温度の関係を説明したものである。

【0116】

図20からわかるように、暖房運転を開始して室温の上昇速度よりも床面温度の上昇速度のほうが遅い。だから、暖房の立ち上げにおいては、下吹き出し状態で設定温度からきまる暖房停止・再起動運転を所定の回数(図20では3回)行って、床面温度が上昇してから上吹き出し状態にする。

【0117】

(実施例10)

図21(a)は本発明の実施例10の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図21(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図である。

【0118】

本実施例10において、実施例9と異なる点は、室温を検知する室温検知手段23として熱交換器5の風上側に設けられた吸い込み温度検出手段26を設けた点である。

【0119】

なお、実施例9と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0120】

また、室温検知手段23として吸い込み温度検出手段26を用いているので、動作、作用についても、実施例9と同様である。

【0121】

(実施例11)

図22(a)は本発明の実施例11の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図22(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図である。

【0122】

本実施例11において、実施例9と異なる点は、室温を検知する室温検知手段23として熱交換器5の風下側に設けられた吹き出し温度検出手段27を設け、熱交換器5の吸い込み温度と吹き出し温度との関係を記憶している吹き出し吸い込み温度記憶部28を設けたことである。

【0123】

なお、実施例9と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0124】

また、吹き出し温度と吸い込み温度との関係は実施例7で説明した図16と同じであり、この他の動作、作用については実施例9と同様であるから説明は省略する。

【0125】

(実施例12)

図23(a)は本発明の実施例12の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図23(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図である。

【0126】

本実施例12において、実施例9と異なる点は、室温を検知する室温検知手段23として熱交換器5の温水の出口側に設けられた出口水温検出手段29を設け、熱交換器5の吸い込み温度と出口水温度との関係を記憶している出口水温吸い込み温度記憶部30を設けた点である。

【0127】

なお、実施例9と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0128】

また、出口水温と吸い込み温度との関係は実施例8で説明した図18と同じであり、この他の動作、作用については実施例9と同様であるので説明は省略する。

【0129】

(実施例13)

図24(a)は本発明の実施例13の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図24(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図25は同温風暖房機の輻射温度に対する吹き出し口切り換え状態を説明する説明図である。

【0130】

本実施例13において、実施例1と異なる点は、輻射温度を検知する輻射温度検知手段32と輻射温度を設定する輻射温度設定手段33とを設け、この両手段から得られる輻射温度と設定温度とを比較する輻射温度比較手段34からの信号で吹き出し口の切り換えを制御する制御手段19を設けたことである。

【0131】

なお、実施例1と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0132】

次に動作、作用を説明する。

【0133】

暖房運転を開始すると、輻射温度比較手段34は輻射温度検知手段32から得られた輻射温度と輻射温度設定手段33で設定された設定温度とを比較する。そして、輻射温度が設定温度近傍よりも低ければ、下吹き出し状態になるように、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。

【0134】

すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを開き、上部風向変更羽根12bを閉じ、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を閉じるように制御した後、下部送風機6aが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、下吹き出し状態を設定する。

【0135】

次に、室温が上昇し、輻射温度比較手段34が輻射温度検知手段32から得られた輻射温度と輻射温度設定手段33で設定された設定温度とを比較し、輻射温度が設定温度近傍なれば、上吹き出し状態になるように、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。

【0136】

すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを閉じ、上部風向変更羽根12bを開き、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を開くように制御した後、上部送風機6bが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、上吹き出し状態を設定する。

【0137】

図25は、横軸に輻射温度をとり、縦軸に下部送風機6aまたは上部送風機6bによって吸い込まれる風量と上下の吹き出し状態とをとって輻射温度に対する上下の吹き出し状態を説明したものである。

【0138】

図25において、設定温度をSとし、輻射温度が上昇し、能力と風量の制御が始まる温度を(S−R1)、設定温度近傍の温度範囲を(S−R2)から(S+R3)とする。暖房運転を開始して輻射温度が設定温度近傍の(S−R2)から(S+R3)の温度範囲以下であれば、下吹き出し状態で暖房を行うことによって、下部送風機6aが駆動される。

【0139】

そして、輻射温度が上昇して、能力と風量の制御が始まる温度(S−R1)になれば下部送風機6aの回転数を落とすことによって能力を減少させる。

【0140】

さらに、輻射温度が上昇するにつれて下部送風機6aの回転数も減少する。輻射温度が(S−R2)になれば、制御手段19は上吹き出し状態を設定することによって、上部送風機6bが駆動される。

【0141】

そして、輻射温度がさらに上昇し、設定温度近傍の輻射温度範囲(S−R2)から(S+R3)以上になれば、上部送風機6bを停止させる。

【0142】

(実施例14)

図26(a)は本発明の実施例14の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図26(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図27は同温風暖房機の壁温度に対する吹き出し口切り換え状態を説明する説明図である。

【0143】

本実施例14において、実施例1と異なる点は、壁温度を検知する壁温度検知手段35と壁温度を設定する壁温度設定手段36とを設け、この両手段から得られる壁温度と設定温度とを比較する壁温度設定比較手段37からの信号で吹き出し口の切り換えを制御する制御手段19を設けたことである。

【0144】

なお、実施例1と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0145】

次に動作、作用を説明する。暖房運転を開始すると、壁温度設定比較手段37は壁温度検知手段35から得られた壁温度と壁温度設定手段36で設定された設定温度とを比較する。

【0146】

そして、壁温度が設定温度近傍よりも低ければ、下吹き出し状態になるように、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを開き、上部風向変更羽根12bを閉じ、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を閉じるように制御した後、下部送風機6aが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、下吹き出し状態を設定する。

【0147】

次に、壁温度が上昇し、壁温度設定比較手段37が壁温度検知手段35から得られた壁温度と壁温度設定手段36で設定された設定温度とを比較し、壁温度が設定温度近傍なれば、上吹き出し状態になるように、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。

【0148】

すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを閉じ、上部風向変更羽根12bを開き、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を開くように制御した後、上部送風機6bが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、上吹き出し状態を設定する。

【0149】

図27は、横軸に壁温度をとり、縦軸に下部送風機6aまたは上部送風機6bによって吸い込まれる風量と上下の吹き出し状態とをとって壁温度に対する上下の吹き出し状態を説明したものである。

【0150】

同図において、設定温度をSとし、壁温度が上昇し、能力と風量の制御が始まる温度を(S−t1)、設定温度近傍の温度範囲を(S−t2)から(S+t3)とする。暖房運転を開始して壁温度が設定温度近傍の(S−t2)から(S+t3)の温度範囲以下であれば、下吹き出し状態で暖房を行うことによって、下部送風機6aが駆動される。

【0151】

そして、壁温度が上昇して、能力と風量の制御が始まる温度(S−t1)になれば下部送風機6aの回転数を落とすことによって能力を減少させる。

【0152】

さらに、壁温度が上昇するにつれて下部送風機6aの回転数も減少する。壁温度が(S−t2)になれば、制御手段19は上吹き出し状態を設定することによって、上部送風機6bが駆動される。

【0153】

そして、壁温度がさらに上昇し、設定温度近傍の温度範囲[(S−t2)から(S+t3)]以上になれば、上部送風機6bを停止させる。

【0154】

(実施例15)

図28(a)は本発明の実施例15の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図28(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図29は同温風暖房機の床温度に対する吹き出し口切り換え状態を説明する説明図である。

【0155】

本実施例15において、実施例1と異なる点は、床温度を検知する床温度検知手段38と床温度を設定する床温度設定手段39とを設け、この両手段から得られる床温度と設定温度とを比較する床温度比較手段40からの信号で吹き出し口の切り換えを制御する制御手段19を設けたことである。

【0156】

なお、実施例1と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0157】

次に動作、作用を説明する。

【0158】

暖房運転を開始すると、床温度比較手段40は床温度検知手段38から得られた床温度と床温度設定手段39で設定された設定温度とを比較する。そして、床温度が設定温度近傍よりも低ければ、下吹き出し状態になるように、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。

【0159】

すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを開き、上部風向変更羽根12bを閉じ、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を閉じるように制御した後、下部送風機6aが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、下吹き出し状態を設定する。

【0160】

次に、床温度が上昇し、床温度比較手段40が床温度検知手段38から得られた床温度と床温度設定手段39で設定された設定温度とを比較し、床温度が設定温度近傍なれば、上吹き出し状態になるように、制御手段19は吹き出し口の切り換えを動作を行う。

【0161】

すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを閉じ、上部風向変更羽根12bを開き、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を開くように制御した後、上部送風機6bが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、上吹き出し状態を設定する。

【0162】

図29は、横軸に床温度をとり、縦軸に下部送風機6aまたは上部送風機6bによって吸い込まれる風量と上下の吹き出し状態とをとって床温度に対する上下の吹き出し状態を説明したものである。

【0163】

同図において、設定温度をSとし、床温度が上昇し、能力と風量の制御が始まる温度を(S−U1)、設定温度近傍の温度範囲を(S−U2)から(S+U3)とする。暖房運転を開始して床温度が設定温度近傍の(S−U2)から(S+U3)の温度範囲以下であれば、下吹き出し状態で暖房を行うことによって、下部送風機6aが駆動される。

【0164】

そして、床温度が上昇して、能力と風量の制御が始まる温度(S−U1)になれば下部送風機6aの回転数を落とすことによって能力を減少させる。

【0165】

さらに、床温度が上昇するにつれて下部送風機6aの回転数も減少する。床温度が(S−U2)になれば、制御手段19は上吹き出し状態を設定することによって、上部送風機6bが駆動される。そして、床温度がさらに上昇し、設定温度近傍の温度範囲[(S−U2)から(S+U3)]以上になれば、上部送風機6bを停止させる。

【0166】

(実施例16)

図30(a)は本発明の実施例16の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図30(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図31は同温風暖房機の暖房負荷に対する吹き出し口切り換え状態を説明する説明図である。

【0167】

本実施例16において、実施例1と異なる点は、暖房負荷を検知する暖房負荷検知手段41とこの暖房負荷検知手段41からの信号により暖房負荷を積算する暖房負荷積算器42と暖房負荷を設定する暖房負荷設定手段43とを設け、この暖房負荷積算器42から得られる暖房負荷と設定負荷とを比較する負荷比較手段44からの信号で吹き出し口の切り換えを制御する制御手段19を設けたことである。

【0168】

なお、実施例1と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0169】

次に動作、作用を説明する。

【0170】

暖房運転を開始すると、負荷比較手段44は暖房負荷検知手段41からの信号を積算する暖房負荷積算器42から得られた暖房負荷と暖房負荷設定手段43で設定された設定負荷とを比較する。

【0171】

そして、暖房負荷が設定負荷近傍よりも大きければ、下吹き出し状態になるように、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。

【0172】

すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを開き、上部風向変更羽根12bを閉じ、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を閉じるように制御した後、下部送風機6aが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、下吹き出し状態を設定する。

【0173】

次に、室温が上昇し、負荷比較手段44が暖房負荷積算器42から得られた暖房負荷と暖房負荷設定手段43で設定された設定負荷とを比較し、暖房負荷が設定負荷近傍であれば、上吹き出し状態になるように、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。

【0174】

すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを閉じ、上部風向変更羽根12bを開き、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を開くように制御した後、上部送風機6bが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、上吹き出し状態を設定する。

【0175】

図31は、横軸に暖房負荷をとり、縦軸に下部送風機6aまたは上部送風機6bによって吸い込まれる風量と上下の吹き出し状態とをとって暖房負荷に対する上下の吹き出し状態を説明したものである。

【0176】

図31において、設定負荷をSとし、暖房負荷が減少し、能力と風量の制御が始まる暖房負荷を(S−L1)、設定負荷近傍の暖房負荷範囲を(S−L2)から(S+L3)とする。暖房運転を開始して暖房負荷が設定負荷近傍の(S−L2)から(S+L3)の暖房負荷範囲以上であれば、下吹き出し状態で暖房を行うことによって、下部送風機6aが駆動される。

【0177】

そして、室温が上昇して暖房負荷が小さくなって、能力と風量の制御が始まる暖房負荷(S−L1)になれば下部送風機6aの回転数を落とすことによって能力を減少させる。さらに、暖房負荷が減少するにつれて下部送風機6aの回転数も減少する。

【0178】

暖房負荷が(S−L2)になれば、制御手段19は上吹き出し状態を設定することによって、上部送風機6bが駆動される。そして、暖房負荷がさらに減少し、設定負荷近傍の暖房負荷範囲((S−L2)から(S+L3))以下になれば、上部送風機6bを停止させる。

【0179】

(実施例17)

図32(a)は本発明の実施例17の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図32(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図33は同温風暖房機の吹き出しと吸い込み温度の温度差と暖房能力との関係を示す説明図である。

【0180】

本実施例17において、実施例16と異なる点は、暖房負荷を検知する暖房負荷検知手段として熱交換器5の風下側に設けられた吹き出し温度検出手段27と、熱交換器5の風上側に設けられた吸い込み温度検出手段26と、さらに、この吹き出し温度検出手段27と吸い込み温度検出手段26とからの信号によって暖房能力を計算する能力演算器45を設けた点である。

【0181】

なお、実施例16と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0182】

図33は、横軸に吹き出し温度検出手段27から得られた吹き出し温度と吸い込み温度検出手段26から得られた吸い込み温度との温度差をとり、縦軸に暖房能力をとって、風量をパラメータとして、吹き出し温度と吸い込み温度との温度差と暖房能力の関係を示したものである。

【0183】

そして、吹き出し温度検出手段27で得た吹き出し温度と吸い込み温度検出手段26で得た吸い込み温度から、能力演算器45は暖房負荷を計算するので、動作、作用についても、実施例16と同様である。

【0184】

(実施例18)

図34(a)は本発明の実施例18の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図34(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図35は同温風暖房機の入り口水温と出口水温の温度差と暖房能力との関係を示す説明図である。

【0185】

本実施例18において、実施例16と異なる点は、暖房負荷を検知する暖房負荷検知手段として熱交換器5の温水入口に設けられた入口水温検出手段46と、熱交換器5の温水出口に設けられた出口水温検出手段29と、熱交換機5の温水の流量を求める温水流量検出手段47と、さらに、この入口水温検出手段46と出口水温検出手段29と温水流量検出手段47とからの信号によって暖房能力を計算する能力演算器45を設け、この能力演算器45で求めた暖房能力が暖房負荷と等しいとした点である。

【0186】

なお、実施例16と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0187】

図35は、横軸に入口水温検出手段46から得られた入口水温と出口水温検出手段29から得られた出口水温との温度差をとり、縦軸に暖房負荷(暖房能力)をとって、風量をパラメータとして、入口水温と出口水温との温度差と暖房負荷(暖房能力)の関係を示したものである。

【0188】

そして、入口水温検出手段46から得られた入口水温と出口水温検出手段29から得られた出口水温との温度差と、温水流量検出手段47から得た温水流量とから、能力演算器45は暖房能力を計算するので、動作、作用についても、実施例16と同様である。

【0189】

(実施例19)

図36は本発明の実施例19の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図37は同温風暖房機の時間に対する上下温度差と吹き出し口切り換え状態を説明する説明図である。本実施例19において、実施例1と異なる点は、床付近に設けられた第一の温度検出手段48と、天井付近に設けられた第二の温度検出手段49と、この第一の温度検出手段48から得られた床付近温度と第二の温度検出手段49から得られた天井付近温度との温度差を演算する温度差演算器50と、上下温度差を設定する上下温度差設定手段51と、演算された前記温度差と上下温度差設定手段51で設定された設定温度差とを比較する上下温度差比較手段52とを設けた点である。

【0190】

なお、実施例1と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0191】

次に動作、作用を説明する。

【0192】

暖房運転を開始すると、温度差演算器50は、第一の温度検出手段48から得られた床面付近温度と、第二の温度検出手段49から得られた天井付近温度との温度差を演算する。さらに、この演算された温度差と、上下温度差設定手段51で設定された上下温度差とを、上下温度差比較手段52は比較する。そして、前記演算された温度差が、前記設定された上下温度差よりも小さければ、下吹き出し状態になるように、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。

【0193】

すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを開き、上部風向変更羽根12bを閉じ、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を閉じるように制御した後、下部送風機6aが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、下吹き出し状態を設定する。

【0194】

次に、室温が上昇し、前記演算された温度差が、前記設定された上下温度差よりも大きくなれば、上吹き出し状態になるように、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを閉じ、上部風向変更羽根12bを開き、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を開くように制御した後、上部送風機6bが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、上吹き出し状態を設定する。

【0195】

図37は、横軸に暖房運転時間をとり、縦軸に上下温度差と送風手段6の回転数と室温および上下の吹き出し状態とをとって、暖房運転時間に対する上下の吹き出し状態を説明したものである。

【0196】

図37において、運転開始後室温が低い場合には、暖房能力を大きくするために、送風手段の回転数(風量)を大きくして下吹き状態で暖房を行うので、部屋全体が均一な温度になり上下の温度差も小さい。

【0197】

そして、室温が上昇して設定された室内温度に近づくと、暖房能力を徐々に小さくするために、送風手段の回転数を徐々に小さくして風量を少なくしていくので、部屋の上下の温度差は逆に大きくなっていく。室温が上昇し、上下温度差が図37に示す設定上下温度差以上になれば、上吹き出し状態で暖房を行う。

【0198】

このようにすれば、図37に示す一点鎖線のように上下温度差は小さくなる。もし仮に、上下温度差が設定上下温度差以上になっても下吹き出し状態で暖房を行うと、図37に点線で示すように部屋の上下の温度差は大きくなっていく。

【0199】

(実施例20)

図38は本発明の実施例20の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図39は同温風暖房機の時間に対する床面温度の変化と吹き出し口切り換え状態を説明する説明図である。

【0200】

本実施例20において、実施例1と異なる点は、暖房運転開始からの時間を積算するタイマ53と、予め設定された設定時間を記憶している時間記憶部54と、前記タイマ53から得られた積算時間と前記時間記憶部54で設定された設定時間とを比較する時間比較手段55とを設けたことである。

【0201】

なお、実施例1と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0202】

次に動作、作用を説明する。

【0203】

暖房運転を開始すると、タイマ53は運転時間を積算する。さらに、所定の時間毎に、この積算時間と時間記憶部54で設定された設定時間とを時間比較手段55は比較する。そして、前記積算時間が前記設定時間よりも小さければ、下吹き出し状態になるように、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。

【0204】

すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを開き、上部風向変更羽根12bを閉じ、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を閉じるように制御した後、下部送風機6aが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、下吹き出し状態を設定する。

【0205】

次に、前記積算時間が前記設定時間よりも大きくなれば、上吹き出し状態になるように、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。

【0206】

すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを閉じ、上部風向変更羽根12bを開き、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を開くように制御した後、上部送風機6bが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、上吹き出し状態を設定する。

【0207】

図39は、横軸に運転開始からの積算時間をとり、縦軸に室温と床面温度および上下の吹き出し状態とをとって、暖房運転時間に対する上下の吹き出し状態を説明したものである。

【0208】

図39からわかるように、床面温度は室温に比べてゆっくりと上昇するので、図37における設定時間を予め決めておけば、床面温度も十分上昇する。

【0209】

従って暖房運転時間が設定時間よりも小さければ(床面温度が低ければ)下吹き出し状態で暖房を行い、暖房運転時間が設定時間よりも大きくなれば(床面温度が高ければ)上吹き出し状態で暖房を行う。

【0210】

(実施例21)

図40(a)は本発明の実施例21の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図40(b)は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図である。

【0211】

本実施例21において、実施例1と異なる点は、上または下吹き出し暖房の選択を行う上下吹き出し口切り換え選択スイッチ56を設けた点である。

【0212】

なお、実施例1と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。

【0213】

次に動作、作用を説明する。

【0214】

暖房運転をしている時に、上下吹き出し口切り換え選択スイッチ56で下吹き出し暖房が選択されると、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。

【0215】

すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを開き、上部風向変更羽根12bを閉じ、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を閉じるように制御した後、下部送風機6aが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、下吹き出し状態を設定する。

【0216】

次に、暖房運転をしている時に、上下吹き出し口切り換え選択スイッチ56で上吹き出し暖房が選択されると、制御手段19は吹き出し口の切り換えを行う。

【0217】

すなわち、制御手段19は、下部風向変更羽根12aを閉じ、上部風向変更羽根12bを開き、さらに、遮蔽板17で熱交換器バイパス用吸い込み口15を開くように制御した後、上部送風機6bが回転するように送風機駆動手段14を制御することによって、上吹き出し状態を設定する。

【0218】

以上説明した各実施例の技術的意義を総括すれば以下の通りとなる。

【0219】

(1)下部に設けて前方に吹き出す下部吹き出し口と、上部に設けて上方に吹き出す上部吹き出し口と、前記下部吹き出し口と上部吹き出し口との間に位置する吸い込み口と、前記下部吹き出し口に設けた下部風向変更羽根と、前記上部吹き出し口に設けた上部風向変更羽根とを有す風回路と、前記吸い込み口に設けられた熱交換器と、送風機と、前記送風機を駆動する送風機駆動手段と、前記吸い込み口と前記上部吹き出し口との間に設けられた熱交換器バイパス用吸い込み口と、前記熱交換器バイパス用吸い込み口の開閉を行う熱交換器バイパス用吸い込み口開閉手段とを備え、暖房負荷の大小に応じて、前記送風機駆動手段と前記下部風向変更羽根と前記上部風向変更羽根と前記熱交換器バイパス用吸い込み口開閉手段とを制御する制御手段を設けているので、上部吹き出し口から吹き出した温風が、天井面に達して全体に広がり、さらに、壁面に沿って降下し床面に達した後、床面に沿って流れ、吸い込み口及び熱交換機バイパス用吸い込み口から吸い込まれるため、部屋の上下温度差が小さく、気流が部屋全体に広がるので気流感、冷風感もなく、快適な居住空間を得ることができる。

【0220】

(2)下吹き出し暖房を行う場合で、暖房負荷の大きい時には熱交換器バイパス用吸い込み口開閉手段で熱交換器バイパス用吸い込み口を閉じ、暖房負荷の小さい時には熱交換 器バイパス用吸い込み口開閉手段で熱交換器バイパス用吸い込み口を開くように制御する制御手段を設けているので、暖房負荷の小さい時には、熱交換器バイパス用吸い込み口から吸い込まれた冷たい空気が熱交換器を通過してきた高温の空気を押さえ込むため、温風が部屋全体に広がるので、部屋の上下温度差が小さく快適な居住空間を得ることができる。

【0221】

(3)上吹き出し暖房を行う場合の能力制御時に、熱交換器バイパス用吸い込み口開閉手段で熱交換器バイパス用吸い込み口の開口面積を変化させるように制御する制御手段を設けているので、熱交換器バイパス用吸い込み口開閉手段で熱交換器を通過する風量を制御できるため、騒音の変動が少ない。

【0222】

(4)上吹き出し暖房を行う場合に室温が設定温度以上になれば、吸い込み口を閉じる吸い込み口開閉手段を設けているので、天井面付近に滞留している暖かい空気を床面に押し下げ、さらに、熱交換器バイパス用吸い込み口から吸い込まれるので、暖房停止時にも床面付近の温度が下がらず、快適な居住空間を得ることができる。

【0223】

(5)室温検知手段、室温設定手段、前記室温検知手段から得られた室温と前記室温設定手段で設定された設定温度とを比較する室温設定比較手段を有し、室温が設定温度近傍よりも低いときには下吹き出し口から温風を吹き出し、設定温度近傍では上吹き出し口から温風を吹き出すように吹き出し口の切り換えを制御する制御手段を有しているので、設定温度よりも室温が低いときには下吹き出し口から温風を吹き出し床面や壁面を十分暖めた後、上吹き出し口から温風を吹き出すため、部屋全体を上下温度差の少ない希望した室温に保つことができる。

【0224】

(6)室温検知手段、室温設定手段、前記室温検知手段から得られた室温と前記室温設定手段で設定された設定温度とを比較する室温設定比較手段を有し、暖房の起動時に室温が設定温度よりも低いときには下吹き出し口から温風を吹き出し、室温設定手段で設定された設定温度による運転および停止を所定の回数行った後に、上吹き出し口から温風を吹き出すように吹き出し口の切り換えを制御する制御手段を有するので、暖房の起動時に室温が設定温度よりも低いときには下吹き出し口から温風を吹き出し、室温設定手段で設定された設定温度による運転および停止を所定の回数行った後に上吹き出し口から温風を吹き出すため、床面や壁面温度が十分暖かく、かつ、部屋全体を希望した室温に保つことができる。

【0225】

(7)床温度検知手段、床温度設定手段、前記床温度検知手段から得られた床温度と前記床温度設定手段で設定された設定温度とを比較する床温度比較手段を有し、床温度が設定温度近傍よりも低いときには下吹き出し口から温風を吹き出し、設定温度近傍では上吹き出し口から温風を吹き出すように吹き出し口の切り換えを制御する制御手段を有しているので、床設定温度よりも床温度が低いときには下吹き出し口から温風を吹き出した後に上吹き出し口から温風を吹き出すため、床面が十分暖かく、かつ、部屋全体を希望した室温に保つことができる。

【0226】

(8)床付近に設けられた第一の温度検出手段と、天井付近に設けられた第二の温度検出手段と、前記第一の温度検出手段と第二の温度検出手段から得られた温度差を演算する温度差演算器とを備え、さらに、演算された前記温度差が予め設定された設定温度差より大きい場合には下吹き出し口から温風を吹き出すように吹き出し口の切り換えを制御し、演算された前記温度差が予め設定された設定温度差より小さい場合には上吹き出し口から温風を吹き出すように吹き出し口の切り換えを制御する制御手段を有するので、下吹き出し口から温風を吹き出す暖房で室温が設定温度に近づき、風量を減少し、部屋の上下温度差が大きく(暖房負荷が小さい)なってから、上吹き出し口から温風を吹き出すため、上 下温度差の少ない快適な部屋に保つことができる。

【0227】

(9)暖房運転開始からの時間を積算するタイマと、前記タイマから得られた積算時間と予め設定された設定時間とを比較する時間比較手段とを備え、前記積算時間が前記設定時間以上になれば、上吹き出し口から温風を吹き出すように吹き出し口の切り換えを制御する制御手段を有するので、暖房の起動時の室温が低いときには、所定の時間、下吹き出し口から温風を吹き出した後に、上吹き出し口から温風を吹き出すため、床面や壁面を十分暖かく、かつ、部屋全体を希望した室温に保つことができる。

【0228】

(10)上下吹き出し口切り換え選択スイッチを有するので、急速に部屋を暖房したい時や直接温風に当たって採暖をしたい時には、温風暖房機の使用者は上下吹き出し口切り換え選択スイッチで下吹き出し暖房を選択すれば、部屋の温度は速く上昇するし、また、直に体に温風を当てて暖まることができる。逆に、気流感が気になり、温風に当たりたくない時や部屋全体を均一に暖めたい時には、温風暖房機の使用者は上下吹き出し口切り換え選択スイッチで上吹き出し暖房を選択すれば、部屋の上下温度差が小さく、気流が部屋全体に広がるので気流感、冷風感もなく、快適な居住空間を得ることができる。

【0229】

【発明の効果】

本発明の温風暖房機は、熱源となる室外機、および温風吹き出し部となる室内機を具備し、前記室内機には、前記室外機から搬送されてきた熱を放散する熱交換器、上部送風機、下部送風機をそれぞれを内設するとともに、吸い込み口、開閉手段で開閉されるバイパス用吸い込み口、上部吹き出し口、下部吹き出し口をそれぞれ形成して、前記下部送風機を駆動することで、前記吸い込み口から吸い込まれた空気を熱交換器で温風に変換した後下部吹き出し口を介して室内機の前部下方へ吹き出すようにし、また、上部送風機を駆動することで前記吸い込み口から吸い込まれ、熱交換器で加熱された温風とバイパス用吸い込み口から前記熱交換器をバイパスして吸い込まれ空気とを混合して上部吹き出し口を介して室内機の前部上方へ吹き出すように、さらに、下部送風機の駆動時にはバイパス用吸い込み口を開閉手段で閉じ、上部送風機の駆動時にはバイパス用吸い込み口を開閉手段で開放状態とする制御手段を配備したものであるから、上部吹き出し口から吹き出した温風が、天井面に達して全体に広がり、さらに、壁面に沿って降下し床面に達した後、床面に沿って流れ、吸い込み口及び熱交換器をバイパスする用バイパス吸い込み口から吸い込まれるため、部屋の上下温度差が小さく、気流が部屋全体に広がるので気流感、冷風感もなく、快適な居住空間を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a)本発明の実施例1における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図2】 同温風暖房機の上吹き出し風量に対する上下温度差を示す説明図

【図3】 同温風暖房機の風量に対する熱交換器能力を示す説明図

【図4】 同温風暖房機の気流説明図

【図5】 同温風暖房機の垂直温度分布説明図

【図6】 (a)本発明の実施例2における温風暖房機の暖房負荷の大きい場合の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の暖房負荷の小さい場合の下吹き出し状態を示す構成図

【図7】 本発明の実施例3における温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図8】 同温風暖房機の熱交換器バイパス用吸い込み口の開口面積の変化に対する風量変化を示す説明図

【図9】 本発明の実施例4における温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図10】 同温風暖房機の気流説明図

【図11】 同温風暖房機の他の実施例を示す構成図

【図12】 (a)本発明の実施例5における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図13】 同温風暖房機の室温に対する吹き出し口切り換え状態を説明する説明図

【図14】 (a)本発明の実施例6における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図15】 (a)本発明の実施例7における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図16】 同温風暖房機の吹き出し温度と吸い込み温度との関係を説明する説明図

【図17】 (a)本発明の実施例8における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図18】 同温風暖房機の出口水温と吸い込み温度との関係を説明する説明図

【図19】 (a)本発明の実施例9における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図20】 同温風暖房機の室温と床面温度の時間変化を説明する説明図

【図21】 (a)本発明の実施例10における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図22】 (a)本発明の実施例11における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図23】 (a)本発明の実施例12における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図24】 (a)本発明の実施例13における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図25】 同温風暖房機の輻射温度に対する吹き出し状態を示す説明図

【図26】 (a)本発明の実施例14における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図27】 同温風暖房機の壁温度に対する吹き出し状態を示す説明図

【図28】 (a)本発明の実施例15における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図29】 同温風暖房機の床温度に対する吹き出し状態を示す説明図

【図30】 (a)本発明の実施例16における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図31】 同温風暖房機の暖房負荷に対する吹き出し状態を示す説明図

【図32】 (a)本発明の実施例17における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図33】 同温風暖房機の吹き出しと吸い込みの温度差と暖房負荷との関係を示す説明図

【図34】 (a)本発明の実施例18における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図35】 同温風暖房機の入口と出口水温の温度差と暖房負荷との関係を示す説明図

【図36】 本発明の実施例19における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

【図37】 同温風暖房機の暖房運転時間に対する室温と上下温度差の変化を示す説明図

【図38】 本発明の実施例20における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

【図39】 同温風暖房機の暖房時間に対する室温と床面温度の変化を示す説明図

【図40】 (a)本発明の実施例21における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図

(b)同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図

【図41】 第一の従来例における温風暖房機の構成図

【図42】 第二の従来例における温風暖房機の構成図

【図43】 第一の従来例における温風暖房機の温度分布説明用の部屋の斜視図

【図44】 同温風暖房機の吹き出し温度の分布説明図

【図45】 同温風暖房機の垂直温度分布説明図

【符号の説明】

5 熱交換器

6 送風機

9 吸い込み口

10a 下部吹き出し口

10b 上部吹き出し口

12a 下部風向変更羽根

12b 上部風向変更羽根

14 送風機駆動手段

15 熱交換器バイパス用吸い込み口

16 熱交換器バイパス用吸い込み口開閉手段

19 制御手段

23 室温検知手段

24 室温設定手段

25 設定温度比較手段

32 輻射温度検知手段

33 輻射温度設定手段

34 輻射温度比較手段

38 床温度検知手段

39 床温度設定手段

40 床温度比較手段

48 第一の温度検出手段

49 第二の温度検出手段

50 温度差演算器

53 タイマ

55 時間比較手段

56 上下吹き出し口切り換え選択スイッチ

Claims (1)

- 熱源となる室外機、および温風吹き出し部となる室内機を具備し、前記室内機には、前記室外機から搬送されてきた熱を放散する熱交換器、上部送風機、下部送風機をそれぞれを内設するとともに、吸い込み口、開閉手段で開閉されるバイパス用吸い込み口、上部吹き出し口、下部吹き出し口をそれぞれ形成して、前記下部送風機を駆動することで、前記吸い込み口から吸い込まれた空気を熱交換器で温風に変換した後下部吹き出し口を介して室内機の前部下方へ吹き出すようにし、また、上部送風機を駆動することで前記吸い込み口から吸い込まれ、熱交換器を通過した空気とバイパス用吸い込み口から前記熱交換器をバイパスして吸い込まれ空気とを混合して上部吹き出し口を介して室内機の前部上方へ吹き出すように、さらに、下部送風機の駆動時にはバイパス用吸い込み口を開閉手段で閉じ、上部送風機の駆動時にはバイパス用吸い込み口を開閉手段で開放状態とする制御手段を配備した温風暖房機。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP17452698A JP4000673B2 (ja) | 1998-06-22 | 1998-06-22 | 温風暖房機 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP17452698A JP4000673B2 (ja) | 1998-06-22 | 1998-06-22 | 温風暖房機 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2000009323A JP2000009323A (ja) | 2000-01-14 |

| JP2000009323A5 JP2000009323A5 (ja) | 2005-10-13 |

| JP4000673B2 true JP4000673B2 (ja) | 2007-10-31 |

Family

ID=15980075

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP17452698A Expired - Fee Related JP4000673B2 (ja) | 1998-06-22 | 1998-06-22 | 温風暖房機 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4000673B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5567784B2 (ja) * | 2009-03-23 | 2014-08-06 | 大阪瓦斯株式会社 | 通風式の加熱端末装置 |

| JP5289392B2 (ja) | 2010-07-16 | 2013-09-11 | 三菱電機株式会社 | 空気調和機 |

| JP5994617B2 (ja) * | 2012-12-14 | 2016-09-21 | ダイキン工業株式会社 | 空調室内機 |

-

1998

- 1998-06-22 JP JP17452698A patent/JP4000673B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2000009323A (ja) | 2000-01-14 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JPS6091152A (ja) | ヒ−トポンプ式空気調和機 | |

| JPH08166156A (ja) | 空気調和機 | |

| JPH0650595A (ja) | 空気調和装置 | |

| JP4000673B2 (ja) | 温風暖房機 | |

| KR100717344B1 (ko) | 공기조화기의 운전제어방법 | |

| JPH0719573A (ja) | 風向調整羽根駆動方法および装置 | |

| JP2000009323A5 (ja) | ||

| JP3548627B2 (ja) | 空気調和機 | |

| KR100765169B1 (ko) | 공기조화기의 제습운전방법 | |

| JP3807082B2 (ja) | 温風暖房機 | |

| JP3369337B2 (ja) | 空気調和機 | |

| JPH08193742A (ja) | 空気調和機 | |

| KR100430005B1 (ko) | 욕실형 공기조화기의 토출기류 제어장치 | |

| JP3832052B2 (ja) | 温水暖房装置 | |

| JP3837920B2 (ja) | 温風暖房機 | |

| JP3928270B2 (ja) | 温風暖房機 | |

| KR100248764B1 (ko) | 공기조화기의토출기류제어장치및그방법 | |

| JPH08178344A (ja) | 空気調和装置 | |

| JP2003343859A (ja) | 室内暖房システム | |

| JP3837919B2 (ja) | 温風暖房機 | |

| KR100218959B1 (ko) | 공기조화기의 풍향조절 장치 및 그 제어방법 | |

| JP3807054B2 (ja) | 温水暖房装置 | |

| KR100345487B1 (ko) | 공기조화기의 운전제어방법 | |

| JP3864534B2 (ja) | 温風暖房機 | |

| JPH04158146A (ja) | 空気調和装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20050610 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20050610 |

|

| RD01 | Notification of change of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421 Effective date: 20050613 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20070403 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20070530 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20070724 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20070806 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100824 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100824 Year of fee payment: 3 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |