JP2023099439A - 積層型電子部品 - Google Patents

積層型電子部品 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2023099439A JP2023099439A JP2022164651A JP2022164651A JP2023099439A JP 2023099439 A JP2023099439 A JP 2023099439A JP 2022164651 A JP2022164651 A JP 2022164651A JP 2022164651 A JP2022164651 A JP 2022164651A JP 2023099439 A JP2023099439 A JP 2023099439A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- electronic component

- component according

- multilayer electronic

- electrode

- insulating layer

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

- 238000007747 plating Methods 0.000 claims abstract description 233

- 229910052735 hafnium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 58

- VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N hafnium atom Chemical compound [Hf] VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 58

- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 22

- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 55

- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 55

- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 38

- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N nickel Substances [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 36

- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 35

- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 25

- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 25

- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims description 16

- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 13

- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims description 10

- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims description 10

- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 9

- CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N hafnium(IV) oxide Inorganic materials O=[Hf]=O CJNBYAVZURUTKZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9

- 229910000990 Ni alloy Inorganic materials 0.000 claims description 7

- 238000013459 approach Methods 0.000 claims description 7

- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4

- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 12

- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims 12

- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims 12

- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 4

- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 claims 4

- 229910001845 yogo sapphire Inorganic materials 0.000 claims 4

- 239000000463 material Substances 0.000 description 29

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 27

- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 20

- 230000008569 process Effects 0.000 description 20

- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 17

- 239000011135 tin Substances 0.000 description 16

- 238000012986 modification Methods 0.000 description 13

- 230000004048 modification Effects 0.000 description 13

- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 description 13

- KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N Palladium Chemical compound [Pd] KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12

- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 12

- 230000032798 delamination Effects 0.000 description 10

- 239000011347 resin Substances 0.000 description 10

- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 10

- 238000010304 firing Methods 0.000 description 9

- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 8

- 229910052763 palladium Inorganic materials 0.000 description 8

- 229910052718 tin Inorganic materials 0.000 description 8

- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 7

- 239000003985 ceramic capacitor Substances 0.000 description 7

- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 7

- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 7

- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 7

- 125000004429 atom Chemical group 0.000 description 6

- 238000000231 atomic layer deposition Methods 0.000 description 6

- 239000010931 gold Substances 0.000 description 6

- 125000004430 oxygen atom Chemical group O* 0.000 description 6

- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- 230000008602 contraction Effects 0.000 description 5

- 238000007598 dipping method Methods 0.000 description 5

- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 5

- 239000010944 silver (metal) Substances 0.000 description 5

- 239000000126 substance Substances 0.000 description 5

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5

- 229910002113 barium titanate Inorganic materials 0.000 description 4

- JRPBQTZRNDNNOP-UHFFFAOYSA-N barium titanate Chemical compound [Ba+2].[Ba+2].[O-][Ti]([O-])([O-])[O-] JRPBQTZRNDNNOP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4

- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 4

- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 4

- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 4

- 239000004925 Acrylic resin Substances 0.000 description 3

- 229920000178 Acrylic resin Polymers 0.000 description 3

- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 3

- 239000001856 Ethyl cellulose Substances 0.000 description 3

- ZZSNKZQZMQGXPY-UHFFFAOYSA-N Ethyl cellulose Chemical compound CCOCC1OC(OC)C(OCC)C(OCC)C1OC1C(O)C(O)C(OC)C(CO)O1 ZZSNKZQZMQGXPY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 239000002253 acid Substances 0.000 description 3

- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 3

- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 3

- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 3

- -1 etc. may be included Substances 0.000 description 3

- 229920001249 ethyl cellulose Polymers 0.000 description 3

- 235000019325 ethyl cellulose Nutrition 0.000 description 3

- 239000010408 film Substances 0.000 description 3

- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 3

- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 3

- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 3

- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 3

- 239000000843 powder Substances 0.000 description 3

- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 3

- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 3

- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 2

- 230000000740 bleeding effect Effects 0.000 description 2

- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 2

- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 description 2

- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2

- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2

- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2

- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 2

- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 2

- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2

- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2

- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2

- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 2

- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 2

- 239000004332 silver Substances 0.000 description 2

- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 2

- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 2

- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1

- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1

- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1

- 238000005054 agglomeration Methods 0.000 description 1

- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1

- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1

- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1

- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1

- 230000002542 deteriorative effect Effects 0.000 description 1

- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1

- 239000002270 dispersing agent Substances 0.000 description 1

- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1

- 238000002149 energy-dispersive X-ray emission spectroscopy Methods 0.000 description 1

- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1

- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1

- 238000007646 gravure printing Methods 0.000 description 1

- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1

- 238000010030 laminating Methods 0.000 description 1

- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1

- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 description 1

- 239000012466 permeate Substances 0.000 description 1

- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 1

- 229920001721 polyimide Polymers 0.000 description 1

- 238000007639 printing Methods 0.000 description 1

- 239000000047 product Substances 0.000 description 1

- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1

- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1

- 238000007650 screen-printing Methods 0.000 description 1

- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1

- VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N strontium titanate Chemical compound [Sr+2].[O-][Ti]([O-])=O VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1

- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE

- H01G4/00—Fixed capacitors; Processes of their manufacture

- H01G4/30—Stacked capacitors

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE

- H01G2/00—Details of capacitors not covered by a single one of groups H01G4/00-H01G11/00

- H01G2/02—Mountings

- H01G2/06—Mountings specially adapted for mounting on a printed-circuit support

- H01G2/065—Mountings specially adapted for mounting on a printed-circuit support for surface mounting, e.g. chip capacitors

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE

- H01G4/00—Fixed capacitors; Processes of their manufacture

- H01G4/002—Details

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE

- H01G4/00—Fixed capacitors; Processes of their manufacture

- H01G4/002—Details

- H01G4/005—Electrodes

- H01G4/008—Selection of materials

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE

- H01G4/00—Fixed capacitors; Processes of their manufacture

- H01G4/002—Details

- H01G4/005—Electrodes

- H01G4/012—Form of non-self-supporting electrodes

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE

- H01G4/00—Fixed capacitors; Processes of their manufacture

- H01G4/002—Details

- H01G4/224—Housing; Encapsulation

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE

- H01G4/00—Fixed capacitors; Processes of their manufacture

- H01G4/002—Details

- H01G4/228—Terminals

- H01G4/232—Terminals electrically connecting two or more layers of a stacked or rolled capacitor

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE

- H01G4/00—Fixed capacitors; Processes of their manufacture

- H01G4/002—Details

- H01G4/228—Terminals

- H01G4/232—Terminals electrically connecting two or more layers of a stacked or rolled capacitor

- H01G4/2325—Terminals electrically connecting two or more layers of a stacked or rolled capacitor characterised by the material of the terminals

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01G—CAPACITORS; CAPACITORS, RECTIFIERS, DETECTORS, SWITCHING DEVICES OR LIGHT-SENSITIVE DEVICES, OF THE ELECTROLYTIC TYPE

- H01G4/00—Fixed capacitors; Processes of their manufacture

- H01G4/002—Details

- H01G4/018—Dielectrics

- H01G4/06—Solid dielectrics

- H01G4/08—Inorganic dielectrics

- H01G4/12—Ceramic dielectrics

- H01G4/1209—Ceramic dielectrics characterised by the ceramic dielectric material

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION

- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation

- Y02E60/13—Energy storage using capacitors

Abstract

【課題】単位体積当たりの容量が向上した積層型電子部品を提供する。【解決手段】積層型電子部品1000は、誘電体層111及び内部電極121、122を含み、第1方向に対向する第1面及び第2面、第2方向に対向する第3面及び第4面、第3方向に対向する第5面及び第6面を含む本体110と、第3(4)面に配置される第1(2)接続部131a(132a)と、第1(2)接続部から第1面の一部まで延長される第1(2)バンド部131b(132b)、第1(2)接続部から第2面の一部まで延長される第3(4)バンド部131c(132c)を含む第1(2)外部電極131(132)と、第1接続部及び第2接続部上に配置され、第2面、第3及び第4バンド部を覆うように配置される絶縁層151と、第1(2)バンド部上に配置される第1(2)めっき層141(142)と、を含む。絶縁層は、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含む。【選択図】図3

Description

本発明は、積層型電子部品に関するものである。

積層型電子部品の一つである積層セラミックキャパシタ(MLCC:Multi-Layered Ceramic Capacitor)は、液晶表示装置(LCD:Liquid Crystal Display)及びプラズマ表示装置パネル(PDP:Plasma Display Panel)などの映像機器、コンピュータ、スマートフォン及び携帯電話など、様々な電子製品の印刷回路基板に装着され、電気を充電又は放電させる役割を果たすチップ型のコンデンサである。

このような積層セラミックキャパシタは、小型でありながらも高容量が保障され、実装が容易であるという利点により、様々な電子装置の部品として使用されることができる。コンピュータ、モバイル機器など、各種の電子機器の小型化、高出力化に伴い、積層セラミックキャパシタに対する小型化及び高容量化に対する要求が増大している。また、最近、自動車用電装部品に対する業界の関心が高まるにつれて、積層セラミックキャパシタも自動車あるいはインフォテインメントシステムに使用されるために高信頼性の特性が求められている。

積層セラミックキャパシタの小型化及び高容量化のためには、内部電極及び誘電体層を薄く形成して積層数を増加させなければならず、容量の形成に影響を及ぼさない部分の体積を最小化させ、容量実現に必要な有効体積分率を増加させる必要がある。また、制限された基板の面積内に最大限多くの部品を実装するためには、実装空間を最小化する必要がある。

また、積層セラミックキャパシタの小型化及び高容量化に伴い、マージンの厚さが薄くなるにつれて、外部からの水分浸透又はめっき液の浸透が容易になることができ、そのため、信頼性が弱くなる可能性がある。したがって、外部からの水分浸透又はめっき液の浸透から積層セラミックキャパシタを保護することができる方案が求められる。

本発明のいくつかの目的の一つは、単位体積当たりの容量が向上した積層型電子部品を提供することである。

本発明のいくつかの目的の一つは、信頼性が向上した積層型電子部品を提供することである。

本発明のいくつかの目的の一つは、実装空間を最小化することができる積層型電子部品を提供することである。

但し、本発明の目的は上述した内容に限定されず、本発明の具体的な実施形態を説明する過程でより容易に理解することができる。

本発明の一実施形態による積層型電子部品は、誘電体層及び上記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第1及び第2内部電極を含み、第1方向に対向する第1及び第2面、上記第1及び第2面と連結され、第2方向に対向する第3及び第4面、上記第1~第4面と連結され、第3方向に対向する第5及び第6面を含む本体と、上記第3面に配置される第1接続部、上記第1接続部から上記第1面の一部まで延長される第1バンド部、上記第1接続部から上記第2面の一部まで延長される第3バンド部を含む第1外部電極と、上記第4面に配置される第2接続部、上記第2接続部から上記第1面の一部まで延長される第2バンド部、及び上記第2接続部から上記第2面の一部まで延長される第4バンド部を含む第2外部電極と、上記第1及び第2接続部上に配置され、上記第2面、第3及び第4バンド部を覆うように配置される絶縁層と、上記第1バンド部上に配置される第1めっき層と、上記第2バンド部上に配置される第2めっき層と、を含み、上記絶縁層は、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含むことができる。

本発明の一実施形態による積層型電子部品は、誘電体層及び上記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第1及び第2内部電極を含み、第1方向に対向する第1及び第2面、上記第1及び第2面と連結され、第2方向に対向する第3及び第4面、上記第1~第4面と連結され、第3方向に対向する第5及び第6面を含む本体と、上記第3面に配置される第1接続部、上記第1接続部から上記第1面の一部まで延長される第1バンド部を含む第1外部電極と、上記第4面に配置される第2接続部、上記第2接続部から上記第1面の一部まで延長される第2バンド部を含む第2外部電極と、上記第2面上に配置され、上記第1及び第2接続部上に延長して配置される絶縁層と、上記第1バンド部上に配置される第1めっき層と、上記第2バンド部上に配置される第2めっき層と、を含み、上記絶縁層は、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含むことができる。

本発明の一実施形態による積層型電子部品は、誘電体層及び上記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第1及び第2内部電極を含み、第1方向に対向する第1及び第2面、上記第1及び第2面と連結され、第2方向に対向する第3及び第4面、上記第1~第4面と連結され、第3方向に対向する第5及び第6面を含む本体と、上記第3面に配置される第1接続部、上記第1接続部から上記第1面の一部まで延長される第1バンド部、上記第1接続部から上記第2面と第3面を連結するコーナーに延長して配置される第1コーナー部を含む第1外部電極と、上記第4面に配置される第2接続部、上記第2接続部から上記第1面の一部まで延長される第2バンド部、及び上記第2接続部から第2面と第4面を連結するコーナーに延長して配置される第2コーナー部を含む第2外部電極と、上記第1及び第2接続部上に配置され、上記第2面、第1及び第2コーナー部を覆うように配置される絶縁層と、上記第1バンド部上に配置される第1めっき層と、上記第2バンド部上に配置される第2めっき層と、を含み、上記第3面の延長線から上記第1コーナー部の端までの上記第2方向の平均サイズをB3、上記第4面の延長線から上記第2コーナー部の端までの上記第2方向の平均サイズをB4、上記第3面と上記第2内部電極が離隔した領域の第2方向の平均サイズをG1、上記第4面と上記第1内部電極が離隔した領域の第2方向の平均サイズをG2とするとき、B3≦G1及びB4≦G2を満たし、上記絶縁層はハフニウム(Hf)を含む酸化物を含むことができる。

本発明の一実施形態による積層型電子部品は、誘電体層及び上記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第1及び第2内部電極を含み、第1方向に対向する第1及び第2面、上記第1及び第2面と連結され、第2方向に対向する第3及び第4面、上記第1~第4面と連結され、第3方向に対向する第5及び第6面を含む本体と、上記第3面に配置される第1連結電極及び上記第1面に配置されて上記第1連結電極と連結される第1バンド電極を含む第1外部電極と、上記第4面に配置される第2連結電極及び上記第1面に配置されて上記第2連結電極と連結される第2バンド電極を含む第2外部電極と、上記第1連結電極上に配置される第1絶縁層と、上記第2連結電極上に配置される第2絶縁層と、上記第1バンド電極上に配置される第1めっき層と、上記第2バンド電極上に配置される第2めっき層と、を含み、上記第1及び第2絶縁層はハフニウム(Hf)を含む酸化物を含むことができる。

本発明の様々な効果の一つは、外部電極の接続部上には絶縁層を配置し、外部電極のバンド部上にはめっき層を配置することにより、積層型電子部品の単位体積当たりの容量を向上させながらも信頼性を向上させたことである。

本発明の様々な効果の一つは、積層型電子部品の実装空間を最小化したことである。

本発明の様々な効果の一つは、絶縁層がハフニウム(Hf)を含む酸化物を含むことにより、耐湿信頼性及びめっき液に対する耐酸性を向上させ、クラックの発生及び伝播を抑制したことである。

本発明の様々な効果の一つは、絶縁層がハフニウム(Hf)を含む酸化物を含むことにより、ガラスと当接する部分で拡散(diffusion)が発生することを抑制し、絶縁層の連続性が低下することを抑制したことである。

但し、本発明の多様かつ有益な利点と効果は上述した内容に限定されず、本発明の具体的な実施形態を説明する過程でより容易に理解することができる。

以下では、具体的な実施形態及び添付の図面を参照して本発明の実施形態を説明する。しかし、本発明の実施形態は様々な他の形態に変形することができ、本発明の範囲は以下で説明する実施形態に限定されるものではない。また、本発明の実施形態は、通常の技術者に本発明をより完全に説明するために提供されるものである。したがって、図面における要素の形状及び大きさなどは、より明確な説明のために拡大縮小表示(又は強調表示や簡略化表示)がされることがあり、図面上の同一の符号で示される要素は同一の要素である。

そして、図面において本発明を明確に説明するために、説明と関係のない部分は省略し、図面に示された各構成の大きさ及び厚さは説明の便宜上、任意に示しているため、本発明は必ずしも図示されたものに限定されない。なお、同一思想の範囲内の機能が同一である構成要素については、同一の参照符号を用いて説明する。さらに、明細書全体において、ある部分がある構成要素を「含む」と言うとき、これは特に反対される記載がない限り、他の構成要素を除外するのではなく、他の構成要素をさらに含むことができることを意味する。

図面において、第1方向は積層方向又は厚さT方向、第2方向は長さL方向、第3方向は幅W方向と定義することができる。

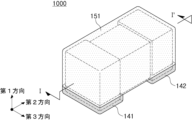

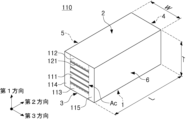

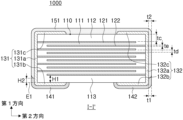

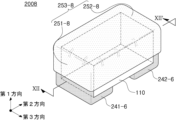

図1は、本発明の一実施形態による積層型電子部品の斜視図を概略的に示すものであり、図2は、図1の積層型電子部品の本体の斜視図を概略的に示すものであり、図3は、図1のI-I'線に沿った断面図であり、図4は、図2の本体を分解して概略的に示す分解斜視図であり、図5は、図1の積層型電子部品が実装された基板の斜視図を概略的に示すものである。

以下、図1~図5を参照して、本発明の一実施形態による積層型電子部品1000について説明する。

本発明の一実施形態による積層型電子部品1000は、誘電体層111、上記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第1及び第2内部電極121、122を含み、第1方向に対向する第1及び第2面1、2、上記第1及び第2面と連結され、第2方向に対向する第3及び第4面3、4、上記第1~第4面と連結され、第3方向に対向する第5及び第6面5、6を含む本体110と、上記第3面に配置される第1接続部131a、上記第1接続部から上記第1面の一部まで延長される第1バンド部131b、及び上記第1接続部から上記第2面の一部まで延長される第3バンド部131cを含む第1外部電極131と、上記第4面に配置される第2接続部132a、上記第2接続部から上記第1面の一部まで延長される第2バンド部132b、及び上記第2接続部から上記第2面の一部まで延長される第4バンド部132cを含む第2外部電極132と、上記第1及び第2接続部上に配置され、上記第2面、第3及び第4バンド部131c、132cを覆うように配置される絶縁層151と、上記第1バンド部131b上に配置される第1めっき層141と、上記第2バンド部132b上に配置される第2めっき層142と、を含み、上記絶縁層151はハフニウム(Hf)を含む酸化物を含むことができる。

本体110は、誘電体層111及び内部電極121、122が交互に積層されている。本体110の具体的な形状に特に制限はないが、図示のように本体110は六面体形状やこれと類似の形状からなることができる。焼成工程で本体110に含まれたセラミック粉末の収縮により、本体110は完全な直線を有する六面体形状ではないが、実質的に六面体形状を有することができる。

本体110は、第1方向に互いに対向する第1及び第2面1、2、上記第1及び第2面1、2と連結され、第2方向に互いに対向する第3及び4面3、4、第1及び第2面1、2と連結され、第3及び第4面3、4と連結され、第3方向に互いに対向する第5及び第6面5、6を有することができる。

一実施形態において、本体110は、第1面と第3面を連結する第1-3コーナー、上記第1面と第4面を連結する第1-4コーナー、上記第2面と第3面を連結する第2-3コーナー、上記第2面と第4面を連結する第2-4コーナーを含み、上記第1-3コーナー及び第2-3コーナーは、上記第3面に近づくほど、上記本体の第1方向の中央に収縮した形態を有し、上記第1-4コーナー及び第2-4コーナーは、上記第4面に近づくほど、上記本体の第1方向の中央に収縮した形態を有することができる。

誘電体層111上に内部電極121、122が配置されていないマージン領域が重なることによって、内部電極121、122の厚さによる段差が発生し、第1面と第3~第5面を連結するコーナー及び/又は第2面と第3~第5面を連結するコーナーは、第1面又は第2面を基準としてみたとき、本体110の第1方向の中央側に収縮した形態を有することができる。または、本体の焼結過程における収縮挙動により、第1面1と第3~第6面3、4、5、6を連結するコーナー及び/又は第2面2と第3~第6面3、4、5、6を連結するコーナーは、第1面又は第2面を基準としてみたとき、本体110の第1方向の中央側に収縮した形態を有することができる。または、チッピング不良等を防止するために、本体110の各面を連結する角を別途の工程を行ってラウンド処理することによって、第1面と第3~第6面を連結するコーナー及び/又は第2面と第3~第6面を連結するコーナーはラウンド形状を有することができる。

上記コーナーは、第1面と第3面を連結する第1-3コーナー、第1面と第4面を連結する第1-4コーナー、第2面と第3面を連結する第2-3コーナー、第2面と第4面を連結する第2-4コーナーを含むことができる。また、コーナーは、第1面と第5面を連結する第1-5コーナー、第1面と第6面を連結する第1-6コーナー、第2面と第5面を連結する第2-5コーナー、第2面と第6面を連結する第2-6コーナーを含むことができる。本体110の第1~第6面は概して平坦な面であることができ、平坦でない領域をコーナーとすることができる。以下、各面の延長線とは、各面の平坦な部分を基準に延長した線を意味することができる。

このとき、外部電極131、132のうち本体110のコーナー上に配置された領域をコーナー部、本体110の第3及び第4面上に配置された領域を接続部、本体の第1及び第2面上に配置された領域をバンド部とすることができる。

一方、内部電極121、122による段差を抑制するために、積層後の内部電極が本体の第5及び第6面5、6に露出するように切断した後、単一の誘電体層又は2つ以上の誘電体層を容量形成部Acの両側面に第3方向(幅方向)に積層してマージン部114、115を形成する場合には、第1面と第5及び第6面を連結する部分及び第2面と第5及び第6面を連結する部分が収縮した形態を有さなくてもよい。

本体110を形成する複数の誘電体層111は焼成された状態であって、隣接する誘電体層111間の境界は走査電子顕微鏡(SEM:Scanning Electron Microscope)を利用せずには確認しにくいほど一体化することができる。

本発明の一実施形態によると、上記誘電体層111を形成する原料は、十分な静電容量が得られる限り特に制限されない。例えば、チタン酸バリウム系材料、鉛複合ペロブスカイト系材料又はチタン酸ストロンチウム系材料などを使用することができる。上記チタン酸バリウム系材料は、BaTiO3系セラミック粉末を含むことができ、上記セラミック粉末の例示として、BaTiO3、BaTiO3にCa(カルシウム)、Zr(ジルコニウム)等が一部固溶した(Ba1-xCax)TiO3(0<x<1)、Ba(Ti1-yCay)O3(0<y<1)、(Ba1-xCax)(Ti1-yZry)O3(0<x<1、0<y<1)又はBa(Ti1-yZry)O3(0<y<1)等が挙げられる。

また、上記誘電体層111を形成する原料は、チタン酸バリウム(BaTiO3)などのパウダーに本発明の目的に応じて様々なセラミック添加剤、有機溶剤、結合剤、分散剤などを添加することができる。

一方、誘電体層111の平均厚さtdは特に限定する必要はない。但し、一般的に誘電体層を0.6μm未満の厚さで薄く形成する場合、特に誘電体層の厚さが0.35μm以下の場合には信頼性が低下する恐れがあった。本発明の一実施形態によると、絶縁層を外部電極の接続部上に配置し、めっき層を外部電極のバンド部上に配置することにより、外部からの水分浸透、めっき液の浸透などを防止して信頼性を向上させることができるため、誘電体層111の平均厚さが0.35μm以下の場合であっても優れた信頼性を確保することができる。

したがって、誘電体層111の平均厚さが0.35μm以下の場合に、本発明による信頼性の向上効果がより顕著になることができる。上記誘電体層111の平均厚さtdは、上記第1及び第2内部電極121、122の間に配置される誘電体層111の平均厚さを意味することができる。

誘電体層111の平均厚さは、本体110の長さ及び厚さ方向(L-T)の断面を1万倍率の走査電子顕微鏡(SEM、Scanning Electron Microscope)でイメージをスキャンして測定することができる。より具体的に、スキャンされたイメージにおいて、一つの誘電体層を長さ方向に等間隔である30個の地点でその厚さを測定して平均値を測定することができる。上記等間隔である30個の地点は、容量形成部Acで指定することができる。また、このような平均値の測定を10個の誘電体層に拡張して平均値を測定すると、誘電体層の平均厚さをさらに一般化することができる。

本体110は、本体110の内部に配置され、誘電体層111を間に挟んで互いに対向するように配置される第1内部電極121及び第2内部電極122を含んで容量が形成される容量形成部Acと、上記容量形成部Acの第1方向の上部及び下部に形成されたカバー部112、113とを含むことができる。また、上記容量形成部Acは、キャパシタの容量形成に寄与する部分であって、誘電体層111を間に挟んで複数の第1及び第2内部電極121、122を繰り返し積層して形成することができる。

カバー部112、113は、上記容量形成部Acの第1方向の上部に配置される上部カバー部112及び上記容量形成部Acの第1方向の下部に配置される下部カバー部113を含むことができる。

上記上部カバー部112及び下部カバー部113は、単一の誘電体層又は2つ以上の誘電体層を容量形成部Acの上下面にそれぞれ厚さ方向に積層して形成することができ、基本的に物理的又は化学的ストレスによる内部電極の損傷を防止する役割を果たすことができる。

上記上部カバー部112及び下部カバー部113は内部電極を含まず、誘電体層111と同じ材料を含むことができる。すなわち、上記上部カバー部112及び下部カバー部113は、セラミック材料を含むことができ、例えば、チタン酸バリウム(BaTiO3)系セラミック材料を含むことができる。

一方、カバー部112、113の平均厚さは特に限定する必要はない。但し、積層型電子部品の小型化及び高容量化をより容易に達成するために、カバー部112、113の平均厚さtcは15μm以下であってもよい。また、本発明の一実施形態によると、絶縁層を外部電極の接続部上に配置し、めっき層を外部電極のバンド部上に配置することにより、外部からの水分浸透、めっき液の浸透などを防止して信頼性を向上させることができるため、カバー部112、113の平均厚さtcが15μm以下の場合であっても優れた信頼性を確保することができる。

カバー部112、113の平均厚さtcは第1方向のサイズを意味することができ、容量形成部Acの上部又は下部において等間隔の5個の地点で測定したカバー部112、113の第1方向のサイズを平均した値であることができる。

また、上記容量形成部Acの側面には、マージン部114、115が配置されることができる。マージン部114、115は、本体110の第5面5に配置された第1マージン部114と、第6面6に配置された第2マージン部115とを含むことができる。すなわち、マージン部114、115は、上記本体110の幅方向の両端面(end surfaces)に配置されることができる。

マージン部114、115は、図3に示すように、上記本体110を幅-厚さ(W-T)方向に切断した断面(cross-section)において、第1及び第2内部電極121、122の両端と本体110の境界面との間の領域を意味することができる。マージン部114、115は、基本的に物理的又は化学的ストレスによる内部電極の損傷を防止する役割を果たすことができる。

マージン部114、115は、セラミックグリーンシート上にマージン部が形成される箇所を除いて、導電性ペーストを塗布して内部電極を形成することにより形成されたものであってもよい。また、内部電極121、122による段差を抑制するために、積層後の内部電極が本体の第5及び第6面5、6に露出するように切断した後、単一の誘電体層又は2つ以上の誘電体層を容量形成部Acの両側面に第3方向(幅方向)に積層してマージン部114、115を形成することもできる。

一方、マージン部114、115の幅は特に限定する必要はない。但し、積層型電子部品の小型化及び高容量化をより容易に達成するために、マージン部114、115の平均幅は15μm以下であってもよい。また、本発明の一実施形態によると、絶縁層を外部電極の接続部上に配置し、めっき層を外部電極のバンド部上に配置することにより、外部からの水分浸透、めっき液の浸透などを防止して信頼性を向上させることができる。このため、マージン部114、115の平均幅が15μm以下の場合であっても優れた信頼性を確保することができる。

マージン部114、115の平均幅は、マージン部114、115の第3方向の平均サイズを意味することができ、容量形成部Acの側面において等間隔の5個の地点で測定したマージン部114、115の第3方向のサイズを平均した値であることができる。

内部電極121、122は誘電体層111と交互に積層される。内部電極121、122は、第1及び第2内部電極121、122を含むことができる。第1及び第2内部電極121、122は、本体110を構成する誘電体層111を間に挟んで互いに対向するように交互に配置され、本体110の第3及び第4面3、4にそれぞれ露出することができる。

図3を参照すると、第1内部電極121は第4面4と離隔し、第3面3を介して露出し、第2内部電極122は第3面3と離隔し、第4面4を介して露出することができる。本体の第3面3には第1外部電極131が配置されて第1内部電極121と連結され、本体の第4面4には第2外部電極132が配置されて第2内部電極122と連結されることができる。

すなわち、第1内部電極121は第2外部電極132とは連結されず、第1外部電極131と連結され、第2内部電極122は第1外部電極131とは連結されず、第2外部電極132と連結される。したがって、第1内部電極121は第4面4において一定距離離隔して形成され、第2内部電極122は第3面3において一定距離離隔して形成されることができる。

このとき、第1及び第2内部電極121、122は、中間に配置された誘電体層111によって互いに電気的に分離されることができる。本体110は、第1内部電極121が印刷されたセラミックグリーンシートと第2内部電極122が印刷されたセラミックグリーンシートとを交互に積層した後、焼成して形成することができる。

内部電極121、122を形成する材料は特に制限されず、電気伝導性に優れた材料を使用することができる。例えば、内部電極121、122は、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、パラジウム(Pd)、銀(Ag)、金(Au)、白金(Pt)、錫(Sn)、タングステン(W)、チタン(Ti)及びこれらの合金のうち一つ以上を含むことができる。

また、内部電極121、122は、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、パラジウム(Pd)、銀(Ag)、金(Au)、白金(Pt)、錫(Sn)、タングステン(W)、チタン(Ti)及びこれらの合金のうち一つ以上を含む内部電極用導電性ペーストをセラミックグリーンシートに印刷して形成することができる。上記内部電極用導電性ペーストの印刷方法としては、スクリーン印刷法又はグラビア印刷法などを使用することができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

一方、内部電極121、122の平均厚さteは特に限定する必要はない。但し、一般的に内部電極を0.6μm未満の厚さで薄く形成する場合、特に内部電極の厚さが0.35μm以下の場合には信頼性が低下する恐れがあった。

本発明の一実施形態によると、絶縁層を外部電極の接続部上に配置し、めっき層を外部電極のバンド部上に配置することにより、外部からの水分浸透、めっき液の浸透などを防止して信頼性を向上させることができるため、内部電極121、122の平均厚さが0.35μm以下の場合であっても優れた信頼性を確保することができる。したがって、内部電極121、122の厚さが平均0.35μm以下である場合に、本発明による効果がより顕著となることができ、積層型電子部品の小型化及び高容量化をより容易に達成することができる。

上記内部電極121、122の平均厚さteは内部電極121、122の平均厚さを意味することができる。内部電極121、122の平均厚さは、本体110の長さ及び厚さ方向(L-T)の断面を1万倍率の走査電子顕微鏡(SEM、Scanning Electron Microscope)でイメージをスキャンして測定することができる。より具体的に、スキャンされたイメージにおいて、一つの内部電極を長さ方向に等間隔である30個の地点でその厚さを測定して平均値を測定することができる。上記等間隔である30個の地点は、容量形成部Acで指定することができる。また、このような平均値の測定を10個の内部電極に拡張して平均値を測定すると、内部電極の平均厚さをさらに一般化することができる。

外部電極131、132は、本体110の第3面3及び第4面4に配置されることができる。外部電極131、132は、本体110の第3及び第4面3、4にそれぞれ配置され、第1及び第2内部電極121、122とそれぞれ連結された第1及び第2外部電極131、132を含むことができる。

外部電極131、132は、第3面に配置される第1接続部131a及び上記第1接続部から上記第1面の一部まで延長される第1バンド部131bを含む第1外部電極131、第4面に配置される第2接続部132a及び上記第2接続部から上記第1面の一部まで延長される第2バンド部132bを含む第2外部電極132を含むことができる。第1接続部131aは第1内部電極121と第3面で連結され、第2接続部132aは第2内部電極122と第4面で連結されることができる。

また、第1外部電極131は、第1接続部131aから第2面の一部まで延長される第3バンド部131cを含むことができ、第2外部電極132は第2接続部132aから第2面の一部まで延長される第4バンド部132cを含むことができる。さらに、第1外部電極131は、第1接続部131aから第5及び第6面の一部まで延長される第1側面バンド部を含むことができ、第2外部電極132は第2接続部132aから第5及び第6面の一部まで延長される第2側面バンド部を含むことができる。

但し、第3バンド部、第4バンド部、第1側部バンド部及び第2側部バンド部は、本発明に必須の構成要素でなくてもよい。第1及び第2外部電極131、132は第2面には配置されなくてもよく、第5及び第6面にも配置されなくてもよい。第1及び第2外部電極131、132が第2面に配置されないことによって、第1及び第2外部電極131、132は本体の第2面の延長線以下に配置されることができる。また、第1及び第2接続部131a、132aは第5及び第6面と離隔して配置されることができ、第1及び第2接続部131a、132aは第2面と離隔して配置されることができる。また、第1及び第2バンド部131b、132bも第5及び第6面と離隔して配置されることができる。

一方、第1及び第2外部電極131、132が第3及び第4バンド部131c、132cを含む場合、第3及び第4バンド部131c、132c上に絶縁層が配置されることを図示しているが、これに制限されるものではなく、実装の便宜性を向上させるために、第3及び第4バンド部131c、132c上にめっき層を配置してもよい。また、第1及び第2外部電極131、132が第3及び第4バンド部131c、132cを含むものの、側面バンド部は含まない形態であってもよく、この場合、第1、第2接続部131a、132a、及び第1~第4バンド部131a、132b、131c、132cが第5及び第6面と離隔した形態を有してもよい。

本実施形態では、積層型電子部品1000が2つの外部電極131、132を有する構造を説明しているが、外部電極131、132の個数や形状などは内部電極121、122の形態やその他の目的に応じて変更されることができる。

一方、外部電極131、132は、金属などのように電気伝導性を有するものであれば、如何なる物質を使用して形成されてもよく、電気的特性、構造的安定性などを考慮して具体的な物質が決定されてもよく、さらに、多層構造を有してもよい。

外部電極131、132は、導電性金属及びガラスを含む焼成(firing)電極であってもよく、導電性金属及び樹脂を含む樹脂系電極であってもよい。一実施形態において、外部電極131、132はガラスを含むことができる。本発明の絶縁層151は、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含み、ハフニウム(Hf)を含む酸化物は、ガラスと当接する部分で拡散(diffusion)が発生することを抑制し、絶縁層の連続性が低下することを防止することができるため、外部電極131、132がガラスを含む場合、本発明による効果がより顕著になることができる。

なお、外部電極131、132は、本体上に焼成電極及び樹脂系電極が順次に形成された形態であってもよい。また、外部電極131、132は、本体上に導電性金属を含むシートを転写する方式で形成されるか、又は焼成電極上に導電性金属を含むシートを転写する方式で形成されたものであってもよい。

外部電極131、132に含まれる導電性金属として、電気伝導性に優れた材料を使用することができるが、特に限定されない。例えば、導電性金属は、Cu、Ni、Pd、Ag、Sn、Cr及びそれらの合金のうち一つ以上であってもよい。好ましくは、外部電極131、132は、Ni及びNi合金のうち一つ以上を含むことができる。これにより、Niを含む内部電極121、122との連結性をより向上させることができる。

絶縁層151は、第1及び第2接続部131a、132a上に配置されることができる。第1及び第2接続部131a、132aは内部電極121、122と連結される部位であるため、めっき工程においてめっき液の浸透又は実際の使用時に水分浸透の経路となることができる。本発明では、接続部131a、132a上に絶縁層151が配置されるため、外部からの水分浸透又はめっき液の浸透を防止することができる。

絶縁層151は、第1及び第2めっき層141、142と接するように配置されることができる。このとき、絶縁層151が第1及び第2めっき層141、142の端を一部覆う形態で接するか、又は第1及び第2めっき層141、142が絶縁層151の端を一部覆う形態で接することができる。

絶縁層151は、第1及び第2接続部131a、132a上に配置され、第2面、第3及び第4バンド部131c、132cを覆うように配置されることができる。このとき、絶縁層151は、第2面のうち第3及び第4バンド部131c、132cが配置されない領域、第3及び第4バンド部131c、132cを覆うように配置されることができる。これにより、絶縁層151が第3及び第4バンド部131c、132cの端と本体110が接する領域をカバーして水分浸透の経路を遮断することにより、耐湿信頼性をより向上させることができる。

絶縁層151は、第2面上に配置され、上記第1及び第2接続部131a、132aに延長して配置されることができる。また、絶縁層は、外部電極131、132が第2面に配置されていない場合、第2面を全部覆うように配置されることができる。一方、絶縁層151が第2面に必ずしも配置される必要はなく、絶縁層が第2面の一部又は全部に配置されなくてもよく、絶縁層が2つに分離されて第1及び第2接続部131a、132a上にそれぞれ配置される形態を有してもよい。絶縁層が第2面の全部に配置されない場合、第2面の延長線以下に配置されることができる。また、絶縁層が第2面に配置されないが、第1及び第2接続部131a、132a上で第5及び第6面に延長されて一つの絶縁層を成すことができる。

さらに、絶縁層151は、第1及び第2側面バンド部、第5面及び第6面の一部を覆うように配置されることができる。このとき、絶縁層151に覆われていない第5面及び第6面の一部は外部に露出することができる。

また、絶縁層151は、第1及び第2側面バンド部、第5面及び第6面を全て覆うように配置されてもよく、この場合、第5面及び第6面が外部に露出しないため耐湿信頼性を向上させることができ、接続部131a、132aも直接に外部に露出せず、積層型電子部品1000の信頼性を向上させることができる。より詳細には、絶縁層が第1及び第2側面バンド部を全て覆い、第5及び第6面のうち第1及び第2側面バンド部が形成された領域を除いた領域を全て覆うことができる。

絶縁層151は、絶縁層151が配置された外部電極131、132上にめっき層141、142が形成されることを防止する役割を果たすことができ、シーリング特性を向上させて外部から水分やめっき液などが浸透することを最小化する役割を果たすことができる。

絶縁層151は、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含むことができる。従来は、一般的に絶縁層にガラス系物質を使用していたが、ガラス系列の特性上、焼結時に凝集が著しく発生するため均一な膜を形成しにくく、焼結する過程で熱が必要となるため、本体内の応力を発生させてクラック又はデラミネーションの原因となることがある。また、ガラス系列の物質を含む絶縁層を用いる場合、外部電極を焼成した後にガラス系列の物質を含む絶縁層を焼成させる方法を使用するが、絶縁層を焼成する過程で外部電極の金属物質が内部電極に拡散して放射クラックが発生する恐れがある。さらに、ガラス系列は一般的に硬い特性を有するため、小さな衝撃にも割れる恐れがある。

本発明では、絶縁層にガラス系列の物質の代わりにハフニウム(Hf)を含む酸化物を適用することにより、ガラス系列の絶縁層が有する問題を解決しようとした。ハフニウム(Hf)を含む酸化物は絶縁特性を有するだけでなく、透湿率が非常に低いため、薄い厚さでも十分な耐湿信頼性及びめっき液に対する耐酸性を確保することができる。また、ハフニウム(Hf)を含む酸化物は、ガラスと当接する部分で拡散(diffusion)が発生することを抑制し、絶縁層の連続性が低下することを防止することができる。したがって、絶縁層にガラス系列の代わりにハフニウム(Hf)を含む酸化物を適用することにより、耐湿信頼性及びめっき液に対する耐酸性をより向上させることができ、絶縁層の連続性が低下することを防止することができ、熱収縮によるクラック、金属拡散による放射クラックなどを抑制することができる。

一方、絶縁層151を形成する方法は特に限定する必要はない。例えば、本体100に外部電極131、132を形成した後、原子層蒸着法(ALD:Atomic Layer Deposition)を用いてハフニウム(Hf)を含む酸化物を含む絶縁層151を形成することができる。原子層蒸着法は、半導体工程のうち、基板の表面に薄膜や保護膜を蒸着させる技術であって、化学的に薄膜を施す従来の蒸着技術とは異なり、原子層を一層ずつ積み重ねて薄膜を成長させる技術である。原子層蒸着法は、段差被覆(Step-covarage)に優れ、薄膜の厚さ調節が容易であり、均一な薄膜を形成できるという利点がある。したがって、絶縁層151は、原子層蒸着法により形成されたものであってもよく、これにより、薄くて均一な絶縁層151を形成することができる。

また、絶縁層151に含まれたハフニウム(Hf)を含む酸化物の種類は特に限定されないが、例えば、HfO2であってもよい。

一実施形態において、絶縁層151は、酸素原子を除いた残りの元素の総モル数に対するハフニウム(Hf)原子のモル数が0.95以上であってもよい。すなわち、絶縁層151は、不純物として検出される元素を除けば、実質的にハフニウム(Hf)を含む酸化物からなることができる。このとき、ハフニウム(Hf)を含む酸化物はHfO2であってもよい。これにより、熱収縮によるクラック、金属拡散による放射クラックなどを抑制する効果、及び耐湿信頼性の向上効果をより向上させることができる。

このとき、絶縁層151の成分は、SEM-EDS(Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray Spectroscopy)を用いて観察した画像から算出したものであってもよい。具体的に、積層型電子部品を幅方向(第3方向)の中央の位置まで研磨して長さ方向及び厚さ方向の断面(L-T断面)を露出させた後、絶縁層を厚さ方向に5等分した領域のうち、中央に配置された領域を、EDSを用いて絶縁層に含まれた各元素のモル数を測定することができ、酸素原子を除いた残りの元素の総モル数に対するハフニウム(Hf)原子のモル数を計算することができる。

一実施形態において、絶縁層151の平均厚さt2は15nm以上1000nm以下であってもよい。絶縁層151の平均厚さt2が15nm以上である場合、絶縁層の水分透過率が0mg/[m2day]であることができ、これにより耐湿信頼性を向上させることができる。

絶縁層151の平均厚さが15nm未満の場合には、熱収縮によるクラック、金属拡散による放射クラック等を抑制する効果及び耐湿信頼性の向上効果が十分に確保できない恐れがあり、絶縁層の水分透過率が0mg/[m2day]を超える可能性がある。これに対し、絶縁層151の平均厚さが1000nmを超える場合には、絶縁層にクラックが発生する恐れがあり、絶縁層の形成時間が過度に長くなる可能性があり、積層型電子部品の全体サイズが大きくなって単位体積当たりの容量が低下する恐れがある。

絶縁層151の平均厚さt2は、第1及び第2接続部131a、132a上の等間隔の5個の地点で測定した厚さを平均した値であってもよい。より具体的な例を挙げると、第1及び第2接続部131a、132aの第1方向の中央地点、上記第1方向の中央地点を基準として第1方向に5μm離隔した2個の地点、第1方向に10μm離隔した2個の地点で測定した絶縁層の厚さ値を平均した値であってもよい。

一実施形態において、絶縁層151上に配置され、アルミニウム(Al)を含む酸化物を含むカバー層をさらに含むことができる。より詳細な説明は後述する。

一実施形態において、絶縁層151は第1及び第2外部電極131、132と直接接するように配置され、第1及び第2外部電極131、132は導電性金属及びガラスを含むことができる。これにより、第1及び第2外部電極131、132の外表面のうち絶縁層151が配置された領域には、めっき層141、142が配置されなくてもよいため、めっき液による外部電極の侵食を効果的に抑制することができる。

このとき、第1めっき層141は、絶縁層151の第1外部電極131上に配置された端を覆うように配置され、第2めっき層142は、絶縁層151の第2外部電極132上に配置された端を覆うように配置されることができる。外部電極131、132上にめっき層141、142を形成する前に絶縁層151を先に形成することにより、めっき層の形成過程におけるめっき液の浸透をより確実に抑制することができる。めっき層よりも絶縁層を先に形成することにより、めっき層141、142が絶縁層151の端を覆う形態を有することができる。

一実施形態において、絶縁層151は第1及び第2外部電極131、132と直接接するように配置され、第1及び第2外部電極131、132は導電性金属及び樹脂を含むことができる。これにより、第1及び第2外部電極131、132の外表面のうち絶縁層151が配置された領域には、めっき層141、142が配置されなくてもよいため、めっき液による外部電極の侵食を効果的に抑制することができる。

このとき、第1めっき層141は、絶縁層151の第1外部電極131上に配置された端を覆うように配置され、第2めっき層142は、絶縁層151の第2外部電極132上に配置された端を覆うように配置されることができる。外部電極131、132上にめっき層141、142を形成する前に絶縁層151を先に形成することにより、めっき層の形成過程におけるめっき液の浸透をより確実に抑制することができる。めっき層よりも絶縁層を先に形成することにより、めっき層141、142が絶縁層151の端を覆う形態を有することができる。

第1及び第2めっき層141、142は、それぞれ第1及び第2バンド部131b、132b上に配置されることができる。めっき層141、142は実装特性を向上させる役割を果たすことができ、めっき層141、142がバンド部131b、132b上に配置されることにより、実装空間を最小化することができ、内部電極にめっき液が浸透することを最小化して信頼性を向上させることができる。第1及び第2めっき層141、142の一端は第1面に接することができ、他端は絶縁層151に接することができる。

めっき層141、142の種類は特に限定されず、Cu、Ni、Sn、Ag、Au、Pd及びこれらの合金のうち一つ以上を含むめっき層であってもよく、複数の層で形成されてもよい。めっき層141、142に対するより具体的な例を挙げると、めっき層141、142は、Niめっき層又はSnめっき層であってもよく、第1及び第2バンド部131b、132b上にNiめっき層及びSnめっき層が順次に形成された形態であってもよい。

一実施形態において、第1及び第2めっき層141、142は、それぞれ第1及び第2接続部131a、132aを一部覆うように延長して配置されることができる。第1及び第2内部電極121、122のうち、第1面1に最も近く配置された内部電極までの第1方向の平均サイズをH1、上記第1面1の延長線から上記第1及び第2接続部131a、132a上に配置された第1及び第2めっき層141、142の端までの第1方向の平均サイズをH2とするとき、H1>H2を満たすことができる。これにより、めっき工程時にめっき液が内部電極に浸透することを抑制し、信頼性を向上させることができる。

H1及びH2は、本体110を第3方向に等間隔を有する5個の地点において、第1及び第2方向に切断した断面(L-T断面)で測定した値を平均した値であってもよい。H1は、各断面において第1面1に最も近く配置された内部電極が外部電極と連結される地点で測定した値を平均した値であってもよく、H2は外部電極と接するめっき層の端を基準として測定した値を平均した値であってもよく、H1及びH2の測定時に基準となる第1面の延長線は同一であってもよい。

一実施形態において、第1めっき層141は、絶縁層151の第1外部電極131上に配置された端を覆うように配置され、第2めっき層142は絶縁層151の第2外部電極132上に配置された端を覆うように配置されることができる。これにより、絶縁層151とめっき層141、142との結合力を強化して積層型電子部品1000の信頼性を向上させることができる。

一実施形態において、絶縁層151は、第1めっき層141の第1外部電極131上に配置された端を覆うように配置され、絶縁層151は第2めっき層142の第2外部電極132上に配置された端を覆うように配置されることができる。これにより、絶縁層151とめっき層141、142との結合力を強化して積層型電子部品1000の信頼性を向上させることができる。

一実施形態において、本体110の第2方向の平均サイズをL、上記第3面の延長線から上記第1バンド部の端までの上記第2方向の平均サイズをB1、上記第4面の延長線から上記第2バンド部の端までの上記第2方向の平均サイズをB2とするとき、0.2≦B1/L≦0.4及び0.2≦B2/L≦0.4を満たすことができる。

B1/L及びB2/Lが0.2未満の場合には、十分な固着強度を確保しにくい可能性がある。これに対し、B2/Lが0.4を超える場合には、高圧電流下で第1バンド部131bと第2バンド部132bとの間で漏れ電流が発生する恐れがあり、めっき工程時にめっき滲み等により第1バンド部131bと第2バンド部132bとが電気的に連結される恐れがある。B1、B2及びLは、本体110を第3方向に等間隔を有する5個の地点において第1及び第2方向に切断した断面(L-T断面)で測定した値を平均した値であってもよい。

積層型電子部品1000が実装された実装基板1100を示す図5を参照すると、積層型電子部品1000のめっき層141、142は、基板180上に配置された電極パッド181、182と半田191、192によって接合されることができる。

一方、内部電極121、122が第1方向に積層されている場合には、内部電極121、122が実装面と平行になるように積層型電子部品1000を基板180に水平実装することができる。但し、本発明が水平実装である場合に限定されるものではなく、内部電極121、122を第3方向に積層する場合には、内部電極121、122が実装面と垂直になるように基板に積層型電子部品を垂直実装することができる。

積層型電子部品1000のサイズは特に限定する必要はない。但し、小型化及び高容量化を同時に達成するためには、誘電体層及び内部電極の厚さを薄くして積層数を増加させなければならないため、1005(長さ×幅、1.0mm×0.5mm)以下のサイズを有する積層型電子部品1000において、本発明による信頼性及び単位体積当たりの容量向上効果がより顕著になることができる。

したがって、製造誤差、外部電極サイズなどを考慮すると、積層型電子部品1000の長さが1.1mm以下であり、幅が0.55mm以下である場合、本発明による信頼性の向上効果がより顕著になることができる。ここで、積層型電子部品1000の長さは、積層型電子部品1000の第2方向の最大サイズを意味し、積層型電子部品1000の幅は、積層型電子部品1000の第3方向の最大サイズを意味することができる。

(実施例)

下記の表1は、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含む絶縁層の平均厚さによる耐湿信頼性及びクラック発生の有無を評価したものである。具体的に各試験番号当たりPI(Polyimide)フィルムに平均厚さを異ならせる絶縁層を原子層蒸着方法(Atomic layer deposition)で形成した後、相対湿度100%、温度41.8℃で水分の透過率を測定した。このとき、水分の透過率の測定装備はMocon社の「AQUATRAN 1(G)」であった。

下記の表1は、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含む絶縁層の平均厚さによる耐湿信頼性及びクラック発生の有無を評価したものである。具体的に各試験番号当たりPI(Polyimide)フィルムに平均厚さを異ならせる絶縁層を原子層蒸着方法(Atomic layer deposition)で形成した後、相対湿度100%、温度41.8℃で水分の透過率を測定した。このとき、水分の透過率の測定装備はMocon社の「AQUATRAN 1(G)」であった。

また、光学顕微鏡を用いて目視でクラック発生の有無を観察し、クラックが発生した場合は「O」、クラックが発生していない場合は「×」と表した。上記耐湿信頼性の評価は、PIフィルムに絶縁層を形成して評価したものであるが、耐湿信頼性の評価から確認できる効果は、多様な実施例による積層型電子部品1000、2000、3000の場合でも同様に理解することができる。

試験番号1は、絶縁層の平均厚さが15nm未満の場合であって、水分透過を抑制する効果が不足していることが確認できる。試験番号2~7は、絶縁層の平均厚さが15nm以上の場合であって、水分透過率が0mg/m2dayであることが確認でき、水分透過を抑制する効果が顕著であることが確認できる。但し、試験番号7は絶縁層の平均厚さが1000nmを超えて絶縁層にクラックが発生した。したがって、一実施形態による積層型電子部品の絶縁層の平均厚さt2を15nm以上1000nm以下とすることにより、水分透過を遮断して優れた耐湿信頼性を確保しながらもクラックを防止することができる。

図6は、本発明の一実施形態による積層型電子部品1001の斜視図を概略的に示すものであり、図7は、図6のII-II'線に沿った断面図である。図6及び図7を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品1001は、第1及び第2めっき層141-1、142-1が第1面の延長線E1以下に配置されることができる。これにより、実装時に半田の高さを最小化することができ、実装空間を最小化することができる。また、絶縁層151-1は、第1面の延長線以下まで延長されて第1及び第2めっき層141-1、142-1と接するように配置されることができる。

図8は、本発明の一実施形態による積層型電子部品1002の斜視図を概略的に示すものであり、図9は図8のIII-III'線に沿った断面図である。図8及び図9を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品1002は、第1面1上に配置され、第1バンド部131bと第2バンド部132bとの間に配置される追加絶縁層161をさらに含むことができる。これにより、高圧電流下で第1バンド部131bと第2バンド部132bとの間で発生し得る漏れ電流などを防止することができる。

追加絶縁層161の種類は特に限定する必要はない。例えば、追加絶縁層161は、絶縁層151と同様に、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含むことができる。但し、追加絶縁層161と絶縁層151を同じ材料に限定する必要はなく、異なる材料で形成されてもよい。例えば、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、エチルセルロース(Ethyl Cellulose)等から選択された1種以上を含んでもよく、ガラスを含んでもよい。

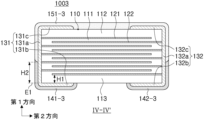

図10は、本発明の一実施形態による積層型電子部品1003の斜視図を概略的に示すものであり、図11は、図10のIV-IV'線に沿った断面図である。図10及び図11を参照すると、一実施形態による積層型電子部品1003は、第1面1から上記第1及び第2内部電極121、122のうち、上記第1面1に最も近く配置された内部電極までの第1方向の平均サイズをH1、上記第1面1の延長線から上記第1及び第2接続部131a、132a上に配置されためっき層141-3、142-3の端までの第1方向の平均サイズをH2とするとき、H1<H2を満たすことができる。これにより、実装時に半田と接する面積を増加させて固着強度を向上させることができる。

より好ましくは、本体110の第1方向の平均サイズをTとするとき、H2<T/2を満たすことができる。すなわち、H1<H2<T/2を満たすことができる。H2がT/2以上の場合には、絶縁層による耐湿信頼性の向上効果が低下する恐れがあるためである。

H1、H2及びTは、本体110を第3方向に等間隔を有する5個の地点において、第1及び第2方向に切断した断面(L-T断面)で測定した値を平均した値であってもよい。H1は、各断面において第1面1に最も近く配置された内部電極が外部電極と連結される地点で測定した値を平均した値であってもよく、H2は、各断面において外部電極と接するめっき層の端を基準として測定した値を平均した値であってもよく、H1及びH2の測定時に基準となる第1面の延長線は同じであってもよい。また、Tは、各断面において、本体110の第1方向の最大サイズを測定した後に平均した値であってもよい。

図12は、本発明の一実施形態による積層型電子部品1004の斜視図を概略的に示すものであり、図13は、図12のV-V'線に沿った断面図である。図12及び図13を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品1004は、第1バンド部131b-4の平均長さB1が第3バンド部131c-4の平均長さB3より長くてもよく、第2バンド部132b-4の平均長さが第4バンド部132c-4の平均長さB4より長くてもよい。これにより、実装時に半田と接する面積を増加させて固着強度を向上させることができる。

より詳細には、第3面3の延長線から上記第1バンド部131b-4の端までの上記第2方向の平均サイズをB1、上記第4面4の延長線から上記第2バンド部132b-4の端までの上記第2方向の平均サイズをB2、上記第3面3の延長線から上記第3バンド部131c-4の端までの上記第2方向の平均サイズをB3、上記第4面4の延長線から上記第4バンド部132c-4の端までの上記第2方向の平均サイズをB4とするとき、B3<B1及びB4<B2を満たすことができる。

このとき、本体110の第2方向の平均サイズをLとするとき、0.2≦B1/L≦0.4及び0.2≦B2/L≦0.4を満たすことができる。B1、B2、B3、B4及びLは、本体110を第3方向に等間隔を有する5個の地点において第1及び第2方向に切断した断面(L-T断面)で測定した値を平均した値であってもよい。

また、第1外部電極131-4は、第1接続部131a-4から第5及び第6面の一部まで延長される第1側面バンド部を含むことができ、第2外部電極132-4は、第2接続部132a-4から第5及び第6面の一部まで延長される第2側面バンド部を含むことができる。このとき、上記第1及び第2側面バンド部の第2方向のサイズは、第1面に近づくほど次第に大きくなることができる。すなわち、上記第1及び第2側面バンド部は、テーパ形状または台形形状に配置されることができる。

さらに、上記第3面の延長線から上記第3バンド部141c-4の端までの上記第2方向の平均サイズをB3、上記第4面の延長線から上記第4バンド部142c-4の端までの上記第2方向の平均サイズをB4、上記第3面と上記第2内部電極122が離隔した領域の第2方向の平均サイズをG1、上記第4面と上記第1内部電極121が離隔した領域の第2方向の平均サイズをG2とするとき、B3≦G1及びB4≦G2を満たすことができる。これにより、外部電極が占める体積を最小化して積層型電子部品1004の単位体積当たりの容量を増加させることができる。

上記G1及びG2は、本体を第3方向の中央で第1及び第2方向に切断した断面において、第1方向の中央部に位置した任意の5個の第2内部電極に対して測定した第3面まで離隔した第2方向のサイズを平均した値はG1とし、第1方向の中央部に位置した任意の5個の第1内部電極に対して測定した第4面まで離隔した領域の第2方向のサイズを平均した値をG2とすることができる。

さらに、本体110を第3方向に等間隔を有する5個の地点において第1及び第2方向に切断した断面(L-T断面)でG1及びG2を求め、それらを平均した値をG1及びG2とすることで、さらに一般化することができる。

但し、本発明をB3≦G1及びB4≦G2に限定する意図ではなく、B3≧G1及びB4≧G2を満たす場合も、本発明の一実施形態に含まれることができる。したがって、一実施形態において、第3面の延長線から第3バンド部の端までの上記第2方向の平均サイズをB3、上記第4面の延長線から上記第4バンド部の端までの上記第2方向の平均サイズをB4、第3面と上記第2内部電極が離隔した領域の第2方向の平均サイズをG1、第4面と上記第1内部電極が離隔した領域の第2方向の平均サイズをG2とするとき、B3≧G1及びB4≧G2を満たすことができる。

一実施形態において、上記第3面E3の延長線から上記第1バンド部の端までの上記第2方向の平均サイズをB1、上記第4面の延長線から上記第2バンド部の端までの上記第2方向の平均サイズをB2とするとき、B1≧G1及びB2≧G2を満たすことができる。これにより、積層型電子部品1004の基板180との固着強度を向上させることができる。

図14は、本発明の一実施形態による積層型電子部品1005の斜視図を概略的に示すものであり、図15は、図14のVI-VI'線に沿った断面図である。図14及び図15を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品1005の第1及び第2外部電極131-5、132-5は、第2面上には配置されず、第3、第4及び第1面に配置されてL字形状を有することができる。すなわち、第1及び第2外部電極131-5、132-5は第2面の延長線以下に配置されることができる。

第1外部電極131-5は、第3面3に配置される第1接続部131a-5、上記第1接続部131a-5から上記第1面1の一部まで延長される第1バンド部131b-5を含むことができ、第2外部電極132-5は、第4面4に配置される第2接続部132a-5、上記第2接続部132a-5から上記第1面1の一部まで延長される第2バンド部132b-5を含むことができる。第2面2上には外部電極131-5、132-5が配置されず、絶縁層151-5が第2面2の全部を覆うように配置されることができる。これにより、外部電極131-5、132-5が占める体積を最小化することができるため、積層電子部品1005の単位体積当たりの容量をより向上させることができる。但し、絶縁層151-5が第2面2の全部を覆う形態に限定する必要はなく、絶縁層が第2面2の一部又は全部を覆わずに、分離されて第1及び第2接続部131a-5、132a-5をそれぞれ覆っている形態を有してもよい。

また、絶縁層151-5が第5面及び第6面の一部を覆うように配置されて信頼性をより向上させることができる。このとき、絶縁層151-5に覆われていない第5面及び第6面の一部は外部に露出することができる。さらに、絶縁層151-5は、第5面及び第6面の全体を覆うように配置されることができ、この場合、第5面及び第6面が外部に露出しないため、耐湿信頼性をさらに向上させることができる。

第1バンド部131b-5上には第1めっき層141-5、第2バンド部132b-5上には第2めっき層142-5が配置され、第1及び第2めっき層141-5、142-5は第1及び第2接続部132a-5、132b-5上の一部まで延長して配置されることができる。このとき、第5及び第6面5、6上にも外部電極131-5、132-5が配置されなくてもよい。すなわち、外部電極131-5、132-5が第3、第4及び第1面上にのみ配置される形態を有することができる。

第1面1から上記第1及び第2内部電極121、122のうち、上記第1面1に最も近く配置された内部電極までの第1方向の平均サイズをH1、上記第1面1の延長線から上記第1及び第2接続部131a-5、132a-5上に配置されためっき層141-5、142-5の端までの第1方向の平均サイズをH2とするとき、H1<H2を満たすことができる。これにより、実装時に半田と接する面積を増加させて固着強度を向上させることができ、外部電極131-5、132-5とめっき層141-5、142-5が接する面積を増加させてESR(Equivalent Series Resistance)が増加することを抑制することができる。

より好ましくは、本体110の第1方向の平均サイズをTとするとき、H2<T/2を満たすことができる。すなわち、H1<H2<T/2を満たすことができる。H2がT/2以上の場合には、絶縁層による耐湿信頼性の向上効果が低下する恐れがあるためである。

また、第1及び第2めっき層141-5、142-5は、第3面及び第4面において絶縁層151-1の一部を覆うように配置されることができる。すなわち、めっき層141-5、142-5が第3面及び第4面において絶縁層151-5の端を覆うように配置されることができる。これにより、絶縁層151-5とめっき層141-5、142-5との結合力を強化して積層型電子部品1005の信頼性を向上させることができる。

また、絶縁層151-5は、第3面及び第4面において第1及び第2めっき層141-5、142-5の一部を覆うように配置されることができる。すなわち、絶縁層151-5が第3面及び第4面においてめっき層141-5、142-5の端を覆うように配置されることができる。これにより、絶縁層151-5とめっき層141-5、142-5との結合力を強化して積層型電子部品1005の信頼性を向上させることができる。

図16は、図14の変形例を示すものである。図16を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品1005の変形例1006は、第1接続部131a-6と第3面との間には第1追加電極層134が配置されることができ、第2接続部132a-6と第4面との間には第2追加電極層135が配置されることができる。第1追加電極層134は第3面から外れない範囲で配置されることができ、第2追加電極層135は第4面から外れない範囲で配置されることができる。第1及び第2追加電極層134、135は、内部電極121、122と外部電極131-6、132-6間の電気的連結性を向上させることができ、外部電極131-6、132-6との結合力に優れ、外部電極131-6、132-6の機械的結合力をより向上させる役割を果たすことができる。

第1及び第2外部電極131-6、132-6は、第2面上に第1及び第2外部電極が配置されていないL字形状を有することができる。第1外部電極131-6は、第1追加電極層134上に配置される第1接続部131a-6、上記第1接続部131a-6から上記第1面1の一部まで延長される第1バンド部131b-6を含むことができ、第2外部電極132-6は、第2追加電極層135上に配置される第2接続部132a-6、上記第2接続部132a-6から上記第1面1の一部まで延長される第2バンド部132b-6を含むことができる。

一方、第1及び第2追加電極層131-6、132-6は、金属等のように電気伝導性を有するものであれば、如何なる物質を使用して形成されてもよく、電気的特性、構造的安定性等を考慮して具体的な物質が決定されてもよい。また、第1及び第2追加電極層131-6、132-6は、導電性金属及びガラスを含む焼成(firing)電極であってもよく、導電性金属及び樹脂を含む樹脂系電極であってもよい。また、第1及び第2追加電極層131-6、132-6は、本体上に導電性金属を含むシートを転写する方式で形成されたものであってもよい。

第1及び第2追加電極層131-6、132-6に含まれる導電性金属として電気伝導性に優れた材料を使用することができるが、特に限定されない。例えば、導電性金属は、Cu、Ni、Pd、Ag、Sn、Cr及びそれらの合金のうち一つ以上であってもよい。好ましくは、第1及び第2追加電極層131-6、132-6は、Ni及びNi合金のうち一つ以上を含むことができる。これにより、Niを含む内部電極121、122との連結性をより向上させることができる。

図17は、本発明の一実施形態による積層型電子部品1007の斜視図を概略的に示すものであり、図18は、図17のVII-VII'線に沿った断面図である。図17及び図18を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品1007の第1及び第2めっき層141-6、142-6の平均厚さt1は絶縁層151-6の平均厚さt2よりも薄い形態であってもよい。

絶縁層151-6は外部からの水分浸透又はめっき液の浸透を防止する役割を果たすが、めっき層141-6、142-6との連結性が弱く、めっき層141-6、142-6のデラミネーション(delamination)の原因となることがある。めっき層がデラミネーションされる場合、基板180との固着強度が低下する可能性がある。ここで、めっき層141-6、142-6のデラミネーションとは、めっき層が一部剥がれたり、外部電極131-5、132-5と物理的に分離されたりすることを意味することができる。めっき層と絶縁層との連結性が弱いため、絶縁層とめっき層との界面の隙間が広がったり、異物が浸透する可能性が高くなり、外部衝撃等に脆弱になったりしてデラミネーションされる可能性が高くなることがある。

本発明の一実施形態によると、めっき層の平均厚さt1を絶縁層の平均厚さt2よりも薄くしてめっき層と絶縁層が当接する面積を減らすことができ、これにより、デラミネーションの発生を抑制して積層型電子部品1000の基板180との固着強度を向上させることができる。

第1及び第2めっき層141-6、142-6の平均厚さt1は、第1及び第2接続部131a-5、132a-5又は第1及び第2バンド部131b-5、132b-5上の等間隔の5個の地点で測定した厚さを平均した値であってもよく、絶縁層151-6の平均厚さt2は第1及び第2接続部131a-5、132a-5上の等間隔の5個の地点で測定した厚さを平均した値であってもよい。

図19は、本発明の一実施形態による積層型電子部品1008の斜視図を概略的に示すものであり、図20は、図18のXIV-XIV'線に沿った断面図である。図19及び図20を参照すると、一実施形態による積層型電子部品1008の絶縁層151-7上にはアルミニウム(Al)を含む酸化物を含むカバー層171が配置されることができる。

アルミニウム(Al)を含む酸化物は、ガラスと当接する部分で拡散(diffusion)が発生する可能性があり、ガラスを含む外部電極上にアルミニウム(Al)を含む酸化物で絶縁層を形成する場合、拡散により絶縁層の連続性が低下する可能性がある。特に、積層型電子部品を高温環境で使用する場合、拡散が発生しやすいため、アルミニウム(Al)を含む酸化物で絶縁層を形成する場合、高温環境における耐湿信頼性が保障できない恐れがある。

本発明の一実施形態によると、アルミニウム(Al)を含む酸化物を含むカバー層171が、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含む絶縁層151-7上に配置されるため、外部電極131、132がガラスを含む場合にもカバー層171の連続性が低下することを防止することができ、高温環境でも優れた耐湿信頼性を確保することができる。また、カバー層171にクラックが発生しても、絶縁層151-7が第1、第2外部電極131、132及び本体110の内部にクラックが伝播することを防止する役割を果たすことができ、クラックの発生を抑制することができる。

一実施形態において、絶縁層151-7に含まれたハフニウム(Hf)を含む酸化物はHfO2であってもよく、カバー層171に含まれたアルミニウム(Al)を含む酸化物はAl2O3であってもよい。

一実施形態において、絶縁層151-7は、酸素原子を除いた残りの元素の総モル数に対するハフニウム(Hf)原子のモル数が0.95以上であってもよく、カバー層171は酸素原子を除いた残りの元素の総モル数に対するアルミニウム(Al)原子のモル数は0.95以上であってもよい。すなわち、不純物として検出される元素を除けば、絶縁層151-7は実質的にハフニウム(Hf)を含む酸化物からなることができ、カバー層171は実質的にアルミニウム(Al)からなることができる。これにより、熱収縮によるクラック、金属拡散による放射クラックなどを抑制する効果、及び耐湿信頼性の向上効果をより向上させることができる。このとき、カバー層171の成分は、上述した絶縁層の成分を分析する方法と同様の方法で分析することができる。

図21は、本発明の一実施形態による積層型電子部品2000の斜視図を概略的に示すものであり、図22は、図21のVIII-VIII'線に沿った断面図である。以下、図21及び図22を参照して、本発明の一実施形態による積層型電子部品2000について詳細に説明する。但し、上述した内容と重複する内容は、重複した説明を避けるために省略することができる。

本発明の一実施形態による積層型電子部品2000は、誘電体層111、上記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第1及び第2内部電極121、122を含み、第1方向に対向する第1及び第2面1、2、上記第1及び第2面と連結され、第2方向に対向する第3及び第4面3、4、上記第1~第4面と連結され、第3方向に対向する第5及び第6面5、6を含む本体110と、上記第3面に配置される第1連結電極231a及び上記第1面に配置されて上記第1連結電極と連結される第1バンド電極231bを含む第1外部電極231と、上記第4面に配置される第2連結電極232a及び上記第1面に配置されて上記第2連結電極と連結される第2バンド電極232bを含む第2外部電極232と、上記第1連結電極上に配置される第1絶縁層251と、上記第2連結電極上に配置される第2絶縁層252と、上記第1バンド電極上に配置される第1めっき層241と、上記第2バンド電極上に配置される第2めっき層242と、を含み、上記第1及び第2絶縁層251、252はハフニウム(Hf)を含む酸化物を含むことができる。

第1連結電極231aは第3面3に配置されて第1内部電極121と連結され、第2連結電極231bは第4面4に配置されて第2内部電極122と連結されることができる。また、第1連結電極231a'上には第1絶縁層251が配置され、第2連結電極232a上には第2絶縁層252が配置されることができる。

従来は、外部電極を形成する際に導電性金属が含まれたペーストを使用して、本体の内部電極が露出した面をペーストにディッピング(dipping)する方法が主に使用されていた。しかし、ディッピング(dipping)工法によって形成された外部電極は、厚さ方向の中央部における外部電極の厚さが過度に厚くなることがあった。また、このようなディッピング(dipping)工法による外部電極の厚さ不均衡の問題でなくとも、本体の第3及び第4面に内部電極が露出するため、外部電極を介した水分及びめっき液の浸透を抑制するために第3及び第4面に配置された外部電極の厚さが一定以上になるように形成した。

これに対し、本発明では、連結電極231a、232a上に絶縁層251、252を配置するため、内部電極が露出する第3及び第4面における連結電極231a、232aの厚さを薄くしても十分な信頼性を確保することができる。

第1及び第2連結電極231a、232aは、それぞれ第3及び第4面に対応する形態であってもよく、第1及び第2連結電極231a、232aにおいて本体110に向かう面は本体110の第3及び第4面とそれぞれ同じ面積を有してもよい。第1及び第2連結電極231a、232aは、それぞれ第3及び第4面3、4から外れない範囲で配置されることができる。連結電極231a、232aは、本体110の第1、第2、第5及び第6面1、2、5、6に延長されないように配置されることができる。具体的に、一実施形態において、第1及び第2連結電極231a、232aは、第5及び第6面と離隔して配置されることができる。これにより、内部電極121、122と外部電極231、232間の十分な連結性を確保しながらも外部電極が占める体積を最小化し、積層型電子部品2000の単位体積当たりの容量を増加させることができる。

このような観点から、上記第1及び第2連結電極231a、232aは、上記第2面2と離隔して配置されることができる。すなわち、外部電極231、232が第2面上には配置されないことによって、外部電極231、232が占める体積をさらに最小化し、積層型電子部品2000の単位体積当たりの容量をさらに増加させることができる。

但し、連結電極231a、232aは、本体110のコーナーに延長されてコーナー上に配置されたコーナー部を含むことができる。すなわち、一実施形態において、第1連結電極は、上記第1-3コーナー及び第2-3コーナー上に延長して配置されるコーナー部を含み、上記第2連結電極は、上記第1-4コーナー及び第2-4コーナー上に延長して配置されるコーナー部を含むことができる。

また、連結電極231a、232aは、従来のディッピング方式によって形成された外部電極に比べて均一かつ薄い厚さを有することができる。連結電極231a、232aを形成する方法は特に制限する必要はないが、例えば、導電性金属、バインダーのような有機物質等を含むシートを第3及び第4面に転写する方式で形成することができるが、これに制限されるものではなく、導電性金属を第3及び第4面にめっきして形成することができる。すなわち、連結電極231a、232aは、導電性金属を焼成した焼成層であってもよく、めっき層であってもよい。

連結電極231a、232aの厚さは特に限定されないが、例えば2~7μmであってもよい。ここで、連結電極231a、232aの厚さとは、最大厚さを意味することができ、連結電極231a、232aの第2方向のサイズを意味することができる。

一実施形態において、第1及び第2連結電極231a、232aは、内部電極121、122に含まれた金属と同じ金属及びガラスを含むことができる。第1及び第2連結電極231a、232aが内部電極121、122に含まれた金属と同じ金属を含むことにより、内部電極121、122との電気的連結性を向上させることができ、第1及び第2連結電極231a、232aがガラスを含むことにより、本体110及び/又は絶縁層251、252との結合力を向上させることができる。このとき、内部電極121、122に含まれた金属と同じ金属はNiであってもよい。

第1及び第2絶縁層251、252は、それぞれ第1及び第2連結電極231a、232a上に配置され、第1及び第2連結電極231a、232a上にめっき層が形成されることを防止する役割を果たすことができる。また、第1及び第2絶縁層251、252は、シーリング特性を向上させ、外部から水分やめっき液等が浸透することを最小化する役割を果たすことができる。第1及び第2絶縁層251、252は、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含むことができる。これにより、耐湿信頼性をより向上させることができ、熱収縮によるクラック、金属拡散による放射クラックなどを抑制することができる。

第1及び第2バンド電極231b、232bは本体110の第1面1に配置されることができる。第1及び第2バンド電極231b、232bは、それぞれ第1及び第2連結電極231a、232aと接触することにより、第1及び第2内部電極121、122とそれぞれ電気的に連結されることができる。

従来のディッピング(dipping)工法によって形成された外部電極は、第3及び第4面において厚く形成され、第1、第2、第5及び第6面にも一部延長して形成されることから、有効体積率を高く確保することが難しいという問題があった。これに対し、本発明の一実施形態によると、内部電極が露出した面には第1及び第2連結電極231a、232aを配置し、基板に実装される面には第1及び第2バンド電極231b、232bを配置することにより、有効体積率を高く確保することができる。

一方、内部電極121、122が第1方向に積層されている場合には、内部電極121、122が実装面と平行になるように積層型電子部品2000を基板に水平実装することができる。但し、本発明が水平実装である場合に限定されるものではなく、内部電極121、122を第3方向に積層する場合には、内部電極121、122が実装面と垂直になるように基板に積層型電子部品を垂直実装することができる。

第1及び第2バンド電極231b、232bは、金属等のように電気伝導性を有するものであれば、如何なる物質を使用して形成されてもよく、電気的特性、構造的安定性等を考慮して具体的な物質が決定されてもよい。例えば、第1及び第2バンド電極231b、232bは、導電性金属及びガラスを含む焼成(firing)電極であってもよく、本体の第1面に導電性金属及びガラスを含むペーストを塗布する方式を用いて形成してもよいが、これに限定されるものではなく、導電性金属を本体の第1面にめっきしためっき層であってもよい。

第1及び第2バンド電極231b、232bに含まれる導電性金属として電気伝導性に優れた材料を使用することができるが、特に限定されない。例えば、導電性金属は、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、及びそれらの合金のうち一つ以上であってもよく、内部電極121、122に含まれた金属と同じ金属を含んでもよい。

一方、一実施形態において、第1外部電極231は、上記第2面2に配置されて上記第1連結電極231aと連結される第3バンド電極(図示せず)をさらに含み、上記第2外部電極232は、上記第2面2に配置されて上記第2連結電極232aと連結される第4バンド電極(図示せず)をさらに含むことができる。

一実施形態において、上記第3面の延長線E3から上記第1バンド電極231bの端までの距離をB1、上記第4面の延長線E4から上記第2バンド電極232bの端までの距離をB2、上記第3面の延長線から上記第3バンド電極(図示せず)の端までの距離をB3、上記第4面の延長線から上記第4バンド電極(図示せず)の端までの距離をB4、上記第3面と上記第2内部電極122が離隔した領域の第2方向の平均サイズをG1、上記第4面と上記第1内部電極121が離隔した領域の第2方向の平均サイズをG2とするとき、B1≧G1、B3≦G1、B2≧G2及びB4≦G2を満たすことができる。これにより、外部電極が占める体積を最小化して積層型電子部品2000の単位体積当たりの容量を増加させるとともに、実装時に半田と接する面積を増加させて固着強度を向上させることができる。

但し、本発明をB1≧G1、B3≦G1、B2≧G2及びB4≦G2に限定しようとする意図ではなく、B1≧G1、B3≧G1、B2≧G2及びB4≧G2を満たす場合も本発明の一実施形態に含まれることができる。したがって、一実施形態において、上記第3面の延長線E3から上記第1バンド電極231bの端までの距離をB1、上記第4面の延長線E4から上記第2バンド電極232bの端までの距離をB2、上記第3面の延長線から上記第3バンド電極(図示せず)の端までの距離をB3、上記第4面の延長線から上記第4バンド電極(図示せず)の端までの距離をB4、上記第3面と上記第2内部電極122が離隔した領域の第2方向の平均サイズをG1、上記第4面と上記第1内部電極121が離隔した領域の第2方向の平均サイズをG2とするとき、B1≧G1、B3≧G1、B2≧G2及びB4≧G2を満たすことができる。これにより、第1及び第2面のいずれか一面を実装面とすることができ、実装の便宜性を向上させることができる。

第1及び第2めっき層241、242は、第1及び第2バンド電極231b、232b上に配置されることができる。第1及び第2めっき層241、242は実装特性を向上させる役割を果たす。第1及び第2めっき層241、242の種類は特に限定されず、Ni、Sn、Pd及びこれらの合金のうち一つ以上を含むめっき層であってもよく、複数の層で形成されてもよい。

第1及び第2めっき層241、242に対するより具体的な例を挙げると、第1及び第2めっき層241、242は、Niめっき層又はSnめっき層であってもよく、第1及び第2バンド電極231b、232b上にNiめっき層及びSnめっき層が順次に形成された形態であってもよい。

一実施形態において、第1及び第2めっき層241、242は、それぞれ第1及び第2連結電極231a、232aを一部覆うように延長して配置されることができる。第1面1から第1及び第2内部電極121、122のうち第1面1に最も近く配置された内部電極までの第1方向の平均サイズをH1、上記第1面1の延長線から上記第1及び第2連結電極231a、232a上に配置された第1及び第2めっき層241、242の端までの第1方向の平均サイズをH2とするとき、H1>H2を満たすことができる。これにより、めっき工程時にめっき液が内部電極に浸透することを抑制して信頼性を向上させることができる。

一実施形態において、第1及び第2絶縁層251、252は、第1及び第2連結電極231a、232aとそれぞれ直接接するように配置され、第1及び第2連結電極231a、232aは導電性金属及びガラスを含むことができる。これにより、第1及び第2連結電極231a、232aの外表面のうち絶縁層251、252が配置された領域には、めっき層241、242が配置されなくてもよいため、めっき液による外部電極の侵食を効果的に抑制することができる。

一実施形態において、第1及び第2絶縁層251、252は、第1及び第2連結電極231a、232aとそれぞれ直接接するように配置され、第1及び第2連結電極231a、232aは導電性金属及び樹脂を含むことができる。これにより、第1及び第2連結電極231a、232aの外表面のうち絶縁層251、252が配置された領域には、めっき層241、242が配置されなくてもよいため、めっき液による外部電極の侵食を効果的に抑制することができる。

一実施形態において、第1めっき層241は、第1絶縁層251の第1外部電極231上に配置された端を覆うように配置され、第2めっき層242は第2絶縁層252の第2外部電極232上に配置された端を覆うように配置されることができる。これにより、絶縁層251、252とめっき層241、242との結合力を強化して積層型電子部品3000の信頼性を向上させることができる。また、外部電極231、232上にめっき層241、242を形成する前に第1及び第2絶縁層251、252を先に形成することにより、めっき層の形成過程におけるめっき液の浸透をより確実に抑制することができる。めっき層よりも絶縁層を先に形成することにより、めっき層241、242が絶縁層251、252の端を覆う形態を有することができる。

一実施形態において、第1絶縁層251は、第1めっき層241の第1外部電極231上に配置された端を覆うように配置され、第2絶縁層252は第2めっき層242の第2外部電極232上に配置された端を覆うように配置されることができる。これにより、絶縁層251とめっき層241、242との結合力を強化して積層型電子部品3000の信頼性を向上させることができる。

図23は、図21の変形例を示すものである。図23を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品2000の変形例2001は、第1及び第2絶縁層251-1、252-1が第5及び第6面5、6に延長して互いに連結されることにより、一つの絶縁層253-1として連結されることができる。このとき、連結された第1及び第2絶縁層253-1が第5面及び第6面の一部を覆うように配置されてもよい。

図24は、本発明の一実施形態による積層型電子部品2002の斜視図を概略的に示すものであり、図25は、図24のIX-IX'線に沿った断面図である。図24及び図25を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品2002は、第1及び第2めっき層241-2、242-2が第1面の延長線以下に配置されることができる。これにより、実装時に半田の高さを最小化することができ、実装空間を最小化することができる。また、第1及び第2絶縁層251-2、252-2は、第1面の延長線以下まで延長して第1及び第2めっき層241-2、242-2と接するように配置されることができる。

図26は、図24の変形例を示すものである。図26を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品2002の変形例2003は、第1及び第2絶縁層251-3、252-3が第5及び第6面5、6に延長して互いに連結されることにより、一つの絶縁層253-3として連結されることができる。このとき、連結された第1及び第2絶縁層253-3が第5面及び第6面の全部を覆うように配置されることができる。

図27は、本発明の一実施形態による積層型電子部品2004の斜視図を概略的に示すものであり、図28は、図27のX-X'線に沿った断面図である。図27及び図28を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品2004は、第1面1上に配置され、第1バンド電極231bと第2バンド電極232bとの間に配置される追加絶縁層261をさらに含むことができる。これにより、高圧電流下で第1バンド電極231bと第2バンド電極232bとの間で発生し得る漏れ電流などを防止することができる。

追加絶縁層261の種類は特に限定する必要はない。例えば、追加絶縁層261は、第1及び第2絶縁層251-2、252-2と同様にハフニウム(Hf)を含む酸化物を含むことができる。但し、追加絶縁層261と第1及び第2絶縁層251-2、252-2とを同じ材料に限定する必要はなく、異なる材料で形成されてもよい。例えば、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、エチルセルロース(Ethyl Cellulose)等から選択された1種以上を含んでもよく、ガラスを含んでもよい。

図29は、図27の変形例を示すものである。図29を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品2004の変形例2005は、第1及び第2絶縁層251-5、252-5が第5及び第6面5、6に延長して互いに連結されることにより、一つの絶縁層253-5として連結されることができる。

図30は、本発明の一実施形態による積層型電子部品2006の斜視図を概略的に示すものであり、図31は、図30のXI-XI'線に沿った断面図である。図30及び図31を参照すると、一実施形態による積層型電子部品2006は、第1連結電極231a上に配置される第1絶縁層251-6、第2連結電極232a上に配置されるに配置される第2絶縁層252-6を含み、第1面1から上記第1及び第2内部電極121、122のうち上記第1面1に最も近く配置された内部電極までの第1方向の平均サイズをH1、上記第1面1の延長線から上記第1及び第2連結電極231a、232a上に配置された第1及び第2めっき層241-6、242-6の端までの第1方向の平均サイズをH2とするとき、H1<H2を満たすことができる。これにより、実装時に半田と接する面積を増加させて固着強度を向上させることができる。

より好ましくは、本体110の第1方向の平均サイズをTとするとき、H2<T/2を満たすことができる。すなわち、H1<H2<T/2を満たすことができる。H2がT/2以上の場合には、絶縁層による耐湿信頼性の向上効果が低下する恐れがあるためである。

図32は、図30の変形例を示すものである。図32を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品2006の変形例2007は、第1及び第2絶縁層251-7、252-7が第5及び第6面5、6に延長して互いに連結されることにより、一つの絶縁層253-7として連結されることができる。

図33は、本発明の一実施形態による積層型電子部品2008の斜視図を概略的に示すものであり、図34は、図33のXII-XII'線に沿った断面図である。図33及び図34を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品2008は、第1及び第2絶縁層251-8、252-8が第2、第5及び第6面2、5、6に延長して互いに連結されることにより、一つの絶縁層253-8として連結されることができる。図35に示すように、絶縁層253-8が第2面を全て覆っている形態であってもよく、第5及び第6面は一部のみを覆っている形態であってもよい。

図35は、本発明の一実施形態による積層型電子部品2009の斜視図を概略的に示すものであり、図36は、図35のXIII-XIII'線に沿った断面図である。図37及び図40を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品2009の第1及び第2めっき層241-9、242-9の平均厚さt1は、第1及び第2絶縁層251-9、252-9の平均厚さt2より薄い形態であってもよい。

本発明の一実施形態によると、第1及び第2めっき層241-9、242-9の平均厚さt1を第1及び第2絶縁層251-9、252-9の平均厚さt2よりも薄くしてめっき層と絶縁層が当接する面積を減らすことができ、これによりデラミネーションの発生を抑制して積層型電子部品2009の基板180との固着強度を向上させることができる。

第1及び第2めっき層241-9、242-9の平均厚さt1は、第1及び第2連結電極231a、232a又は第1及び第2バンド電極231b、232b上の等間隔の5個の地点で測定した厚さを平均した値であってもよく、絶縁層251-9、252-9の平均厚さt2は第1及び第2連結電極231a、232a上の等間隔の5個の地点で測定した厚さを平均した値であってもよい。

図37は、図35の変形例を示すものである。図37を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品2009の変形例2010は、第1及び第2絶縁層251-10、252-10が第5及び第6面5、6に延長して互いに連結されることにより、一つの絶縁層253-10として連結されることができる。

図38は、本発明の一実施形態による積層型電子部品2011の斜視図を概略的に示すものであり、図39は、図38のXV-XV'線に沿った断面図である。図38及び図39を参照すると、一実施形態による積層型電子部品2011の第1及び第2絶縁層251-11、252-11上には、それぞれ絶縁物質を含む第1及び第2カバー層271、272が配置されることができる。

アルミニウム(Al)を含む酸化物を含む第1及び第2カバー層271、272がハフニウム(Hf)を含む酸化物を含む第1及び第2絶縁層251-11、252-11上に配置されるため、第1及び第2外部電極231、232がガラスを含む場合でも、第1及び第2カバー層271、272の連続性が低下することを防止することができ、高温環境でも優れた耐湿信頼性を確保することができる。また、第1及び第2カバー層271、272にクラックが発生しても、第1及び第2絶縁層251-11、252-11が第1、第2外部電極231、232及び本体110の内部にクラックが伝播することを防止する役割を果たすことができ、クラックの発生を抑制することができる。

一実施形態において、第1及び第2絶縁層251-11、252-11に含まれたハフニウム(Hf)を含む酸化物はHfO2であってもよく、第1及び第2カバー層271、272に含まれたアルミニウム(Al)を含む酸化物はAl2O3であってもよい。

一実施形態において、第1及び第2絶縁層251-11、252-11は、酸素原子を除いた残りの元素の総モル数に対するハフニウム(Hf)原子のモル数が0.95以上であってもよく、第1及び第2カバー層271、272は、酸素原子を除いた残りの元素の総モル数に対するアルミニウム(Al)原子のモル数が0.95以上であってもよい。すなわち、不純物として検出される元素を除けば、第1及び第2絶縁層251-11、252-11は、実質的にハフニウム(Hf)を含む酸化物からなることができ、第1及び第2カバー層271、272は、実質的にアルミニウム(Al)からなることができる。これにより、熱収縮によるクラック、金属拡散による放射クラックなどを抑制する効果、及び耐湿信頼性の向上効果をより向上させることができる。このとき、第1及び第2カバー層271、272の成分は、上述した絶縁層の成分を分析する方法と同様の方法で分析することができる。

図40は、本発明の一実施形態による積層型電子部品3000の斜視図を概略的に示すものであり、図41は、図40のXVI-XVI'線に沿った断面図である。図42は、図40のK1領域を拡大した拡大図である。

図40~図42を参照すると、本発明の一実施形態による積層型電子部品3000は、誘電体層111及び上記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第1及び第2内部電極121、122を含み、第1方向に対向する第1及び第2面、上記第1及び第2面と連結され、第2方向に対向する第3及び第4面、上記第1~第4面と連結され、第3方向に対向する第5及び第6面を含む本体110と、上記本体の第3面に配置される第1接続部331a、上記第1接続部から第1面の一部まで延長される第1バンド部331b、上記第1接続部から本体の第2面と第3面を連結するコーナーに延長して配置される第1コーナー部331cを含む第1外部電極331と、上記本体の第4面に配置される第2接続部332a、上記第2接続部から第1面の一部まで延長される第2バンド部332b、上記第2接続部から本体の第2面と第4面を連結するコーナーに延長して配置される第2コーナー部332cを含む第2外部電極332と、上記第1及び第2接続部331a、332a上に配置され、上記第2面、第1及び第2コーナー部を覆うように配置される絶縁層351と、上記第1バンド部上に配置される第1めっき層341と、上記第2バンド部上に配置される第2めっき層342と、を含み、上記第1及び第2絶縁層はハフニウム(Hf)を含む酸化物を含むことができる。

一実施形態において、上記第3面の延長線から上記第1コーナー部331cの端までの上記第2方向の平均サイズをB3、上記第4面の延長線から上記第2コーナー部332cの端までの上記第2方向の平均サイズをB4、上記第3面と上記第2内部電極が離隔した領域の第2方向の平均サイズをG1、上記第4面と上記第1内部電極が離隔した領域の第2方向の平均サイズをG2とするとき、B3≦G1及びB4≦G2を満たすことができる。これにより、外部電極331、332が占める体積を最小化し、積層型電子部品3000の単位体積当たりの容量を増加させることができる。

このとき、上記第3面の延長線から上記第1バンド部331bの端までの上記第2方向の平均サイズをB1、上記第4面の延長線から上記第2バンド部332bの端までの上記第2方向の平均サイズをB2とするとき、B1≧G1及びB3≧G2を満たすことができる。これにより、実装時に半田と接する面積を増加させて固着強度を向上させることができる。

一実施形態による積層型電子部品3000は、誘電体層111及び上記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第1及び第2内部電極121、122を含み、第1方向に対向する第1及び第2面、上記第1及び第2面と連結され、第2方向に対向する第3及び第4面、上記第1~第4面と連結され、第3方向に対向する第5及び第6面を含む本体110を含むことができる。積層型電子部品3000の本体110は、後述するように、本体の第1面又は第2面の端部が収縮した形態を有することを除けば、積層型電子部品1000の本体110と同じ構成を有することができる。

外部電極331、332は、本体110の第3面3及び第4面4に配置されることができる。外部電極331、332は、本体110の第3及び第4面3、4にそれぞれ配置され、第1及び第2内部電極121、122とそれぞれ連結された第1及び第2外部電極331、332を含むことができる。

外部電極331、332は、第3面に配置される第1接続部331a及び上記第1接続部から上記第1面の一部まで延長される第1バンド部331b、上記第1接続部から上記第2面と第3面を連結するコーナーに延長して配置される第1コーナー部331cを含む第1外部電極331、第4面に配置される第2接続部332a及び上記第2接続部から上記第1面の一部まで延長される第2バンド部332b、上記第2接続部から第2面と第4面を連結するコーナーに延長して配置される第2コーナー部332cを含む第2外部電極132を含むことができる。第1接続部331aは第1内部電極121と第3面で連結され、第2接続部332aは第2内部電極122と第4面で連結されることができる。

一実施形態において、上記第1及び第2接続部331a、332aは、上記第5及び第6面と離隔して配置されることができる。これにより、外部電極331、332が占める比重を最小化して積層型電子部品3000をさらに小型化することができる。

誘電体層111上に内部電極121、122が配置されていないマージン領域が重なることによって、内部電極121、122の厚さによる段差が発生し、第1面と第3~第5面を連結するコーナー及び/又は第2面と第3~第5面を連結するコーナーは、第1面又は第2面を基準としてみたとき、本体110の第1方向の中央側に収縮した形態を有することができる。あるいは、本体の焼結過程における収縮挙動により、第1面1と第3~第6面3、4、5、6を連結するコーナー及び/又は第2面2と第3~第6面3、4、5、6を連結するコーナーは、第1面又は第2面を基準としてみたとき、本体110の第1方向の中央側に収縮した形態を有することができる。あるいは、チッピング不良等を防止するために、本体110の各面を連結するコーナーを別途の工程を行ってラウンド処理することによって、第1面と第3~第6面を連結するコーナー及び/又は第2面と第3~第6面を連結するコーナーはラウンド形状を有することができる。

上記コーナーは、第1面と第3面を連結する第1-3コーナーc1-3、第1面と第4面を連結する第1-4コーナーc1-4、第2面と第3面を連結する第2-3コーナーc2-3、第2面と第4面を連結する第2-4コーナーc2-4を含むことができる。また、コーナーは、第1面と第5面を連結する第1-5コーナー、第1面と第6面を連結する第1-6コーナー、第2面と第5面を連結する第2-5コーナー、第2面と第6面を連結する第2-6コーナーを含むことができる。但し、内部電極121、122による段差を抑制するために、積層後の内部電極が本体の第5及び第6面5、6に露出するように切断した後、単一の誘電体層又は2つ以上の誘電体層を容量形成部Acの両側面に第3方向(幅方向)に積層してマージン部114、115を形成する場合には、第1面と第5及び第6面を連結する部分及び第2面と第5及び第6面を連結する部分が収縮した形態を有さないこともある。

一方、本体110の第1~第6面は概して平坦な面であることができ、平坦でない領域をコーナーとすることができる。また、外部電極131、132のうちコーナー上に配置される領域をコーナー部とすることができる。

このような観点から、上記第1及び第2コーナー部331c、332cは、上記第2面の延長線E2以下に配置されることができ、上記第1及び第2コーナー部331c、332cは第2面と離隔して配置されることができる。すなわち、外部電極331、332が第2面上には配置されないことによって、外部電極331、332が占める体積をさらに最小化し、積層型電子部品3000の単位体積当たりの容量をさらに増加させることができる。また、第1コーナー部331cは、第3面と第2面を連結する第2-3コーナーC2-3の一部上に配置されることができ、第2コーナー部332cは第4面と第2面を連結する第2-4コーナーC2-4の一部上に配置されることができる。

第2面の延長線E2は、下記のように定義することができる。積層型電子部品3000を幅方向の中央で切断した長さ-厚さ方向の断面(L-T断面)において、第3面から第4面まで長さ方向に均等な間隔を有する厚さ方向の7個の直線P0、P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7を引いてP2と第2面が交わる地点と、P4と第2面が交わる地点を通る直線を第2面の延長線E2と定義することができる。

一方、外部電極331、332は、金属などのように電気伝導性を有するものであれば、如何なる物質を使用して形成されてもよく、電気的特性、構造的安定性などを考慮して具体的な物質が決定されてもよく、さらに、多層構造を有してもよい。

外部電極331、332は、導電性金属及びガラスを含む焼成(firing)電極であってもよく、導電性金属及び樹脂を含む樹脂系電極であってもよい。

また、外部電極331、332は、本体上に焼成電極及び樹脂系電極が順次に形成された形態であってもよい。また、外部電極331、332は、本体上に導電性金属を含むシートを転写する方式で形成されてもよく、焼成電極上に導電性金属を含むシートを転写する方式で形成されたものであってもよい。

外部電極331、332に含まれる導電性金属として、電気伝導性に優れた材料を使用することができるが、特に限定されない。例えば、導電性金属は、Cu、Ni、Pd、Ag、Sn、Cr及びそれらの合金のうち一つ以上であってもよい。好ましくは、外部電極331、332は、Ni及びNi合金のうち一つ以上を含むことができ、これにより、Niを含む内部電極121、122との連結性をより向上させることができる。

絶縁層351は、第1及び第2接続部331a、332a上に配置されることができる。第1及び第2接続部331a、332aは内部電極121、122と連結される部位であるため、めっき工程でめっき液の浸透又は実際の使用時に水分浸透の経路となることができる。本発明では、接続部331a、332a上に絶縁層351が配置されるため、外部からの水分浸透又はめっき液の浸透を防止することができる。

絶縁層351は、第1及び第2めっき層341、342と接するように配置されることができる。このとき、絶縁層351が第1及び第2めっき層341、342の端を一部覆う形態で接するか、又は第1及び第2めっき層341、342が絶縁層351の端を一部覆う形態で接することができる。

絶縁層353は、第1及び第2接続部331a、332a上に配置され、第2面、第1及び第2コーナー部331c、332cを覆うように配置されることができる。また、絶縁層351が第1及び第2コーナー部331c、332cの端と本体110が接する領域をカバーして水分浸透の経路を遮断することにより、耐湿信頼性をより向上させることができる。

絶縁層351は、第2面上に配置されて上記第1及び第2接続部331a、332aに延長して配置されることができる。また、絶縁層は、外部電極331、332が第2面に配置されない場合、第2面を全て覆うように配置されることができる。一方、絶縁層351が第2面に必ずしも配置される必要はなく、絶縁層が第2面の一部又は全部に配置されなくてもよく、絶縁層が2つに分離されて第1及び第2接続部331a、332a上にそれぞれ配置される形態を有してもよい。しかし、この場合でも、絶縁層は、第1及び第2コーナー部331c、332cを全て覆うように配置されることができる。絶縁層が第2面の全部に配置されない場合、第2面の延長線以下に配置されることができる。また、絶縁層が第2面には配置されないが、第1及び第2接続部331a、332a上で第5及び第6面に延長して一つの絶縁層を成すことができる。

一実施形態において、上記絶縁層351は、上記第5面及び第6面の一部を覆うように配置されて信頼性を向上させることができる。このとき、上記絶縁層に覆われていない上記第5面及び第6面の一部は、外部に露出することができる。

さらに、絶縁層351は、第5面及び第6面の全体を覆うように配置されることができ、この場合、第5面及び第6面が外部に露出しないため、耐湿信頼性をさらに向上させることができる。

絶縁層351は、絶縁層351が配置された外部電極331、332上にめっき層341、342が形成されることを防止する役割を果たすことができ、シーリング特性を向上させて外部から水分やめっき液などが浸透することを最小化する役割を果たすことができる。絶縁層351の成分、組成、平均厚さ、及びこれによる効果は、積層型電子部品1000、2000、またはこれらの様々な実施形態が含む絶縁層151、251、252、253と同様であるため、これに対する説明は省略する。

第1及び第2めっき層341、342は、それぞれ第1及び第2バンド部331b、332b上に配置されることができる。めっき層341、342は実装特性を向上させる役割を果たすことができ、めっき層341、342がバンド部331b、332b上に配置されることにより、実装空間を最小化することができ、内部電極にめっき液が浸透することを最小化して信頼性を向上させることができる。第1及び第2めっき層341、342の一端は第1面に接することができ、他端は絶縁層351に接することができる。

めっき層341、342の種類は特に限定されず、Cu、Ni、Sn、Ag、Au、Pd及びこれらの合金のうち一つ以上を含むめっき層であってもよく、複数の層で形成されてもよい。めっき層341、342のより具体的な例を挙げると、めっき層341、342はNiめっき層又はSnめっき層であってもよく、第1及び第2バンド部331b、332b上にNiめっき層及びSnめっき層が順次に形成された形態であってもよい。

一実施形態において、第1めっき層341は、絶縁層351の第1外部電極331上に配置された端を覆うように配置され、第2めっき層342は絶縁層351の第2外部電極332上に配置された端を覆うように配置されることができる。これにより、絶縁層351とめっき層341、342との結合力を強化して積層型電子部品3000の信頼性を向上させることができる。また、外部電極331、332上にめっき層341、342を形成する前に絶縁層351を先に形成することにより、めっき層の形成過程におけるめっき液の浸透をより確実に抑制することができる。めっき層よりも絶縁層を先に形成することにより、めっき層341、342が絶縁層351の端を覆う形態を有することができる。

一実施形態において、絶縁層351は、第1めっき層341の第1外部電極331上に配置された端を覆うように配置され、絶縁層351は第2めっき層342の第2外部電極332上に配置された端を覆うように配置されることができる。これにより、絶縁層351とめっき層341、342との結合力を強化して積層型電子部品3000の信頼性を向上させることができる。

一実施形態において、上記第1及び第2めっき層341、342は、それぞれ第1及び第2接続部331a、332aを一部覆うように延長して配置されることができる。第1及び第2内部電極121、122のうち、第1面1に最も近く配置された内部電極までの第1方向の平均サイズをH1、上記第1面1の延長線から上記第1及び第2接続部131a、132a上に配置された第1及び第2めっき層141、142の端までの第1方向の平均サイズをH2とするとき、H1>H2を満たすことができる。これにより、めっき工程時にめっき液が内部電極に浸透することを抑制して信頼性を向上させることができる。

一実施形態において、上記第1面から上記第1及び第2内部電極121、122のうち、上記第1面に最も近く配置された内部電極までの第1方向の平均サイズをH1、上記第1面の延長線から上記第1及び第2接続部331a、332a上に配置されためっき層341、342の端までの第1方向の平均サイズをH2とするとき、H1<H2を満たすことができる。これにより、実装時に半田と接する面積を増加させて固着強度を向上させることができる。より好ましくは、本体110の第1方向の平均サイズをTとするとき、H2<T/2を満たすことができる。すなわち、H1<H2<T/2を満たすことができる。 H2がT/2以上の場合には、絶縁層による耐湿信頼性の向上効果が低下する恐れがあるためである。

一実施形態において、上記第1及び第2めっき層341、342は、上記第1面の延長線以下に配置されることができる。これにより、実装時に半田の高さを最小化することができ、実装空間を最小化することができる。また、絶縁層351は、第1面の延長線以下まで延長して第1及び第2めっき層341、342と接するように配置されることができる。

一実施形態において、上記本体の第2方向の平均サイズをL、上記第3面の延長線から上記第1バンド部の端までの上記第2方向の平均サイズをB1、上記第4面の延長線から上記第2バンド部の端までの上記第2方向の平均サイズをB2とするとき、0.2≦B1/L≦0.4及び0.2≦B2/L≦0.4を満たすことができる。

B1/L及びB2/Lが0.2未満の場合には、十分な固着強度を確保しにくくなる可能性がある。これに対し、B2/Lが0.4を超える場合には、高圧電流下で第1バンド部331bと第2バンド部332bとの間で漏れ電流が発生する恐れがあり、めっき工程時にめっき滲み等によって第1バンド部331bと第2バンド部332bとが電気的に連結される恐れがある。

一実施形態において、上記第1面上に配置され、上記第1バンド部331bと上記第2バンド部332bとの間に配置される追加絶縁層をさらに含むことができる。これにより、高圧電流下で第1バンド電極331bと第2バンド電極332bとの間で発生し得る漏れ電流などを防止することができる。

追加絶縁層の種類は、特に限定する必要はない。例えば、追加絶縁層は、絶縁層351と同様に、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含むことができる。但し、追加絶縁層と絶縁層351を同じ材料に限定する必要はなく、異なる材料で形成されてもよい。例えば、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、エチルセルロース(Ethyl Cellulose)等から選択された1種以上を含んでもよく、ガラスを含んでもよい。

一実施形態において、上記第3面の延長線から上記第1バンド部の端までの上記第2方向の平均サイズをB1、上記第4面の延長線から上記第2バンド部の端までの上記第2方向の平均サイズをB2とするとき、B3<B1及びB4<B2を満たすことができる。第1バンド部331bの平均長さB1が第1コーナー部331cの平均長さB3より長くてもよく、第2バンド部332bの平均長さが第2コーナー部332の平均長さB4より長くてもよい。これにより、実装時に半田と接する面積を増加させて固着強度を向上させることができる。

より詳細には、第3面3の延長線から上記第1バンド部331bの端までの上記第2方向の平均サイズをB1、上記第4面4の延長線から上記第2バンド部332bの端までの上記第2方向の平均サイズをB2、上記第3面3の延長線から上記第1コーナー部331cの端までの上記第2方向の平均サイズをB3、上記第4面4の延長線から上記第2コーナー部332cの端までの上記第2方向の平均サイズをB4とするとき、B3<B1及びB4<B2を満たすことができる。

一実施形態において、上記第1及び第2めっき層341、342の平均厚さは、上記絶縁層351の平均厚さよりも薄くてもよい。絶縁層351は、外部からの水分浸透又はめっき液の浸透を防止する役割を果たすが、めっき層341、342との連結性が弱く、めっき層のデラミネーション(delamination)の原因となることがある。めっき層がデラミネーションされる場合、基板との接着強度が低下する可能性がある。ここで、めっき層のデラミネーションとは、めっき層が一部剥がれたり、外部電極331、332と物理的に分離されたりすることを意味することができる。めっき層と絶縁層との連結性が弱いため、絶縁層とめっき層との界面の隙間が広がったり、異物が浸透する可能性が高くなり、外部衝撃等に脆弱になったりしてデラミネーションされる可能性が高くなる恐れがある。

本発明の一実施形態によると、めっき層の平均厚さを絶縁層の平均厚さより薄くすることで、めっき層と絶縁層が当接する面積を減らすことができ、これにより、デラミネーションの発生を抑制して積層型電子部品3000との固着強度を向上させることができる。

積層型電子部品3000のサイズは特に限定する必要はない。但し、小型化及び高容量化を同時に達成するためには、誘電体層及び内部電極の厚さを薄くして積層数を増加させなければならないため、1005(長さ×幅、1.0mm×0.5mm)以下のサイズを有する積層型電子部品3000において、本発明による信頼性及び単位体積当たりの容量の向上効果がより顕著になることができる。

したがって、製造誤差、外部電極サイズなどを考慮すると、積層型電子部品3000の長さが1.1mm以下であり、幅が0.55mm以下である場合、本発明による信頼性の向上効果がより顕著になることができる。ここで、積層型電子部品3000の長さは、積層型電子部品3000の第2方向の最大サイズを意味し、積層型電子部品3000の幅は、積層型電子部品3000の第3方向の最大サイズを意味することができる。

以上のように、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明は、上述した実施形態及び添付の図面によって限定されるものではなく、添付の特許請求の範囲によって限定されるものとする。したがって、特許請求の範囲に記載された本発明の技術的思想から逸脱しない範囲内で、当技術分野における通常の知識を有する者により様々な形態の置換、変形及び変更が可能であり、これも本発明の範囲に属すると言える。

なお、本発明で使用される「一実施形態」という表現は、互いに同一の実施形態を意味するものではなく、それぞれ互いに異なる固有の特徴を強調して説明するために提供されたものである。しかし、上記提示された一実施形態は、他の一実施形態の特徴と結合して実現されることを排除しない。例えば、特定の一実施形態に説明された事項が他の一実施形態に説明されていなくても、他の一実施形態においてその事項と反対又は矛盾する説明がない限り、他の一実施形態に関する説明として理解することができる。

本発明で使用される用語は、単に一実施形態を説明するために使用されたものであり、本発明を限定する意図ではない。このとき、単数の表現は、文脈上明らかに異なる意味ではない限り、複数の表現を含む。

1000、2000、3000:積層型電子部品

1100:実装基板

110:本体

111:誘電体層

112、113:カバー部

114、115:マージン部

121、122:内部電極

131、231、331:第1外部電極

132、232、332:第2外部電極

134、135:追加電極層

141、142、241、242、341、342:めっき層

151、251、252、253、351:絶縁層

171、271、272:カバー層

161、261:追加絶縁層

180:基板

181、182:電極パッド

191、192:半田

1100:実装基板

110:本体

111:誘電体層

112、113:カバー部

114、115:マージン部

121、122:内部電極

131、231、331:第1外部電極

132、232、332:第2外部電極

134、135:追加電極層

141、142、241、242、341、342:めっき層

151、251、252、253、351:絶縁層

171、271、272:カバー層

161、261:追加絶縁層

180:基板

181、182:電極パッド

191、192:半田

Claims (132)

- 誘電体層及び前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第1内部電極及び第2内部電極を含み、第1方向に対向する第1面及び第2面、前記第1面及び前記第2面と連結され、第2方向に対向する第3面及び第4面、前記第1面から前記第4面と連結され、第3方向に対向する第5面及び第6面を含む本体と、

前記第3面に配置される第1接続部、前記第1接続部から前記第1面の一部まで延長される第1バンド部、前記第1接続部から前記第2面の一部まで延長される第3バンド部を含む第1外部電極と、

前記第4面に配置される第2接続部、前記第2接続部から前記第1面の一部まで延長される第2バンド部、及び前記第2接続部から前記第2面の一部まで延長される第4バンド部を含む第2外部電極と、

前記第1接続部及び前記第2接続部上に配置され、前記第2面、前記第3バンド部及び前記第4バンド部を覆うように配置される絶縁層と、

前記第1バンド部上に配置される第1めっき層と、

前記第2バンド部上に配置される第2めっき層と、を含み、

前記絶縁層はハフニウム(Hf)を含む酸化物を含む、積層型電子部品。 - 前記ハフニウム(Hf)を含む酸化物はHfO2である、請求項1に記載の積層型電子部品。

- 前記絶縁層を構成する元素のうち、酸素を除いた残りの元素の総モル数に対するハフニウム(Hf)元素のモル数は0.95以上である、請求項1に記載の積層型電子部品。

- 前記絶縁層の平均厚さは15nm以上1000nm以下である、請求項1に記載の積層型電子部品。

- 前記第1外部電極及び前記第2外部電極はガラスを含む、請求項1に記載の積層型電子部品。

- 前記絶縁層上に配置され、アルミニウム(Al)を含む酸化物を含むカバー層をさらに含む、請求項1に記載の積層型電子部品。

- 前記ハフニウム(Hf)を含む酸化物はHfO2であり、

前記アルミニウム(Al)を含む酸化物はAl2O3である、請求項6に記載の積層型電子部品。 - 前記絶縁層を構成する元素のうち、酸素を除いた残りの元素の総モル数に対するハフニウム(Hf)元素のモル数は0.95以上であり、

前記カバー層を構成する元素のうち、酸素を除いた残りの元素の総モル数に対するアルミニウム(Al)元素のモル数は0.95以上である、請求項6に記載の積層型電子部品。 - 前記第1外部電極及び前記第2外部電極はガラスを含む、請求項6に記載の積層型電子部品。

- 前記第1面から前記第1内部電極及び前記第2内部電極のうち、前記第1面に最も近く配置された内部電極までの前記第1方向の平均サイズをH1、

前記第1面の延長線から前記第1接続部及び前記第2接続部上に配置されためっき層の端までの前記第1方向の平均サイズをH2とするとき、

H1>H2を満たす、請求項1に記載の積層型電子部品。 - 前記第1面から前記第1内部電極及び前記第2内部電極のうち、前記第1面に最も近く配置された内部電極までの前記第1方向の平均サイズをH1、

前記第1面の延長線から前記第1接続部及び前記第2接続部上に配置されためっき層の端までの前記第1方向の平均サイズをH2とするとき、

H1<H2を満たす、請求項1に記載の積層型電子部品。 - 前記本体の第1方向の平均サイズをTとするとき、

前記H2及び前記TはH2<T/2を満たす、請求項11に記載の積層型電子部品。 - 前記第1めっき層及び前記第2めっき層は、前記第1面の延長線以下に配置される、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記本体の前記第2方向の平均サイズをL、前記第3面の延長線から前記第1バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB1、

前記第4面の延長線から前記第2バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB2とするとき、

0.2≦B1/L≦0.4及び0.2≦B2/L≦0.4を満たす、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記第1面上に配置され、前記第1バンド部と前記第2バンド部との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記追加絶縁層は、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含む、請求項15に記載の積層型電子部品。

- 前記第1外部電極及び前記第2外部電極は、Ni及びNi合金のうち一つ以上を含む、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第3面の延長線から前記第1バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB1、

前記第4面の延長線から前記第2バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB2、

前記第3面の延長線から前記第3バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB3、

前記第4面の延長線から前記第4バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB4とするとき、

B3<B1及びB4<B2を満たす、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記積層型電子部品の前記第2方向の最大サイズは1.1mm以下であり、

前記第3方向の最大サイズは0.55mm以下である、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記誘電体層の平均厚さは0.35μm以下である、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第1内部電極及び前記第2内部電極の平均厚さは0.35μm以下である、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記本体は、前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される前記第1内部電極及び前記第2内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第1方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第1方向の平均サイズは15μm以下である、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記第1めっき層及び前記第2めっき層の平均厚さは、前記絶縁層の平均厚さより薄い、請求項1から12のいずれか一項記載の積層型電子部品。

- 前記第1めっき層は、前記絶縁層の前記第1外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記第2めっき層は、前記絶縁層の前記第2外部電極上に配置された端を覆うように配置される、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記絶縁層は、前記第1めっき層の前記第1外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記絶縁層は、前記第2めっき層の前記第2外部電極上に配置された端を覆うように配置される、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記第1外部電極は、前記第1接続部から前記第5面及び前記第6面の一部まで延長される第1側面バンド部を含み、

前記第2外部電極は、前記第2接続部から前記第5面及び前記第6面の一部まで延長される第2側面バンド部を含み、

前記第1バンド部及び前記第2側面バンド部の前記第2方向のサイズは、前記第1面に近づくほど大きくなる、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記第1外部電極は、前記第1接続部から前記第5面及び前記第6面の一部まで延長される第1側面バンド部を含み、

前記第2外部電極は、前記第2接続部から前記第5面及び前記第6面の一部まで延長される第2側面バンド部を含み、

前記絶縁層は、前記第1側面バンド部及び前記第2側面バンド部、前記第5面及び前記第6面の一部を覆うように配置される、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記第1外部電極は、前記第1接続部から前記第5面及び前記第6面の一部まで延長される第1側面バンド部を含み、

前記第2外部電極は、前記第2接続部から前記第5面及び前記第6面の一部まで延長される第2側面バンド部を含み、

前記絶縁層は、前記第1、第2側面バンド部、第5面及び前記第6面を全て覆うように配置される、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記第3面の延長線から前記第3バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB3、

前記第4面の延長線から前記第4バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB4、

前記第3面と前記第2内部電極が離隔した領域の前記第2方向の平均サイズをG1、

前記第4面と前記第1内部電極が離隔した領域の前記第2方向の平均サイズをG2とするとき、

B3≧G1及びB4≧G2を満たす、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記第3面の延長線から前記第1バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB1、

前記第4面の延長線から前記第2バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB2とするとき、

B1≧G1及びB2≧G2を満たす、請求項29に記載の積層型電子部品。 - 前記本体は、前記第1面と前記第3面を連結する第1-3コーナー、前記第1面と前記第4面を連結する第1-4コーナー、前記第2面と前記第3面を連結する第2-3コーナー、前記第2面と前記第4面を連結する第2-4コーナーを含み、

前記第1-3コーナー及び前記第2-3コーナーは、前記第3面に近づくほど前記本体の前記第1方向の中央に収縮した形態を有し、

前記第1-4コーナー及び第2-4コーナーは、前記第4面に近づくほど前記本体の第1方向の中央に収縮した形態を有し、

前記第1外部電極は、前記第1-3コーナー及び前記第2-3コーナー上に配置されるコーナー部を含み、

前記第2外部電極は、前記第1-4コーナー及び第2-4コーナー上に配置されるコーナー部を含む、請求項1から12のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 誘電体層及び前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第1内部電極及び第2内部電極を含み、第1方向に対向する第1面及び第2面、前記第1面及び前記第2面と連結され、第2方向に対向する第3面及び第4面、前記第1面から前記第4面と連結され、第3方向に対向する第5面及び第6面を含む本体と、

前記第3面に配置される第1接続部、前記第1接続部から前記第1面の一部まで延長される第1バンド部を含む第1外部電極と、

前記第4面に配置される第2接続部、前記第2接続部から前記第1面の一部まで延長される第2バンド部を含む第2外部電極と、

前記第2面上に配置されて前記第1接続部及び前記第2接続部上に延長して配置される絶縁層と、

前記第1バンド部上に配置される第1めっき層と、

前記第2バンド部上に配置される第2めっき層と、を含み、

前記絶縁層はハフニウム(Hf)を含む酸化物を含む、積層型電子部品。 - 前記ハフニウム(Hf)を含む酸化物はHfO2である、請求項32に記載の積層型電子部品。

- 前記絶縁層を構成する元素のうち、酸素を除いた残りの元素の総モル数に対するハフニウム(Hf)元素のモル数は0.95以上である、請求項32に記載の積層型電子部品。

- 前記絶縁層の平均厚さは15nm以上1000nm以下である、請求項32に記載の積層型電子部品。

- 前記第1外部電極及び前記第2外部電極はガラスを含む、請求項32に記載の積層型電子部品。

- 前記絶縁層上に配置され、アルミニウム(Al)を含む酸化物を含むカバー層をさらに含む、請求項32に記載の積層型電子部品。

- 前記ハフニウム(Hf)を含む酸化物はHfO2であり、

前記アルミニウム(Al)を含む酸化物はAl2O3である、請求項37に記載の積層型電子部品。 - 前記絶縁層を構成する元素のうち、酸素を除いた残りの元素の総モル数に対するハフニウム(Hf)元素のモル数は0.95以上であり、

前記カバー層を構成する元素のうち、酸素を除いた残りの元素の総モル数に対するアルミニウム(Al)元素のモル数は0.95以上である、請求項37に記載の積層型電子部品。 - 前記第1外部電極及び前記第2外部電極はガラスを含む、請求項37に記載の積層型電子部品。

- 前記第1面から前記第1内部電極及び前記第2内部電極のうち、前記第1面に最も近く配置された内部電極までの前記第1方向の平均サイズをH1、

前記第1面の延長線から前記第1接続部及び前記第2接続部上に配置されためっき層の端までの第1方向の平均サイズをH2とするとき、

H1>H2を満たす、請求項32に記載の積層型電子部品。 - 前記第1面から前記第1内部電極及び前記第2内部電極のうち、前記第1面に最も近く配置された内部電極までの前記第1方向の平均サイズをH1、

前記第1面の延長線から前記第1接続部及び前記第2接続部上に配置されためっき層の端までの前記第1方向の平均サイズをH2とするとき、

H1<H2を満たす、請求項32に記載の積層型電子部品。 - 前記本体の第1方向の平均サイズをTとするとき、

前記H2及び前記TはH2<T/2を満たす、請求項42に記載の積層型電子部品。 - 前記第1めっき層及び前記第2めっき層は、前記第1面の延長線以下に配置される、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記本体の第2方向の平均サイズをL、

前記第3面の延長線から前記第1バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB1、前記第4面の延長線から前記第2バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB2とするとき、

0.2≦B1/L≦0.4及び0.2≦B2/L≦0.4を満たす、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記第1面上に配置され、前記第1バンド部と前記第2バンド部との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記追加絶縁層は、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含む、請求項46に記載の積層型電子部品。

- 前記第1外部電極及び前記第2外部電極は、Ni及びNi合金のうち一つ以上を含む、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第1接続部及び前記第2接続部は、前記第5面及び前記第6面と離隔して配置される、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第1接続部及び前記第2接続部は、前記第2面と離隔して配置される、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記積層型電子部品の前記第2方向の最大サイズは1.1mm以下であり、

前記第3方向の最大サイズは0.55mm以下である、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記誘電体層の平均厚さは0.35μm以下である、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第1内部電極及び前記第2内部電極の平均厚さは0.35μm以下である、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記本体は、前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される前記第1内部電極及び前記第2内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第1方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第1方向の平均サイズは15μm以下である、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記第1めっき層及び前記第2めっき層の平均厚さは、前記絶縁層の平均厚さより薄い、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第1めっき層は、前記絶縁層の前記第1外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記第2めっき層は、前記絶縁層の前記第2外部電極上に配置された端を覆うように配置される、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記絶縁層は、前記第1めっき層の前記第1外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記絶縁層は、前記第2めっき層の前記第2外部電極上に配置された端を覆うように配置される、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記絶縁層は、前記第5面及び前記第6面の一部を覆うように配置される、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記絶縁層は、前記第5面及び前記第6面の全部を覆うように配置される、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記本体は、前記第1面と前記第3面を連結する第1-3コーナー、前記第1面と前記第4面を連結する第1-4コーナー、前記第2面と前記第3面を連結する第2-3コーナー、前記第2面と前記第4面を連結する第2-4コーナーを含み、

前記第1-3コーナー及び前記第2-3コーナーは、前記第3面に近づくほど、前記本体の第1方向の中央に収縮した形態を有し、

前記第1-4コーナー及び前記第2-4コーナーは、前記第4面に近づくほど、前記本体の第1方向の中央に収縮した形態を有し、

前記第1外部電極は、前記第1-3コーナー上に配置されるコーナー部及び前記第1接続部から前記第2-3コーナー上に延長して配置されるコーナー部を含み、

前記第2外部電極は、前記第1-4コーナー上に配置されるコーナー部及び前記第2接続部から前記第2-4コーナー上に延長して配置されるコーナー部を含む、請求項32から43のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 誘電体層及び前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第1内部電極及び第2内部電極を含み、第1方向に対向する第1面及び第2面、前記第1面及び前記第2面と連結され、第2方向に対向する第3面及び第4面、前記第1面から前記第4面と連結され、第3方向に対向する第5面及び第6面を含む本体と、

前記第3面に配置される第1接続部、前記第1接続部から前記第1面の一部まで延長される第1バンド部、前記第1接続部から前記第2面と前記第3面を連結するコーナーに延長して配置される第1コーナー部を含む第1外部電極と、

前記第4面に配置される第2接続部、前記第2接続部から前記第1面の一部まで延長される第2バンド部、前記第2接続部から前記第2面と前記第4面を連結するコーナーに延長して配置される第2コーナー部を含む第2外部電極と、

前記第1接続部及び前記第2接続部上に配置され、前記第2面、前記第1コーナー部及び前記第2コーナー部を覆うように配置される絶縁層と、

前記第1バンド部上に配置される第1めっき層と、

前記第2バンド部上に配置される第2めっき層と、を含み、

前記第3面の延長線から前記第1コーナー部の端までの前記第2方向の平均サイズをB3、

前記第4面の延長線から前記第2コーナー部の端までの前記第2方向の平均サイズをB4、

前記第3面と前記第2内部電極が離隔した領域の前記第2方向の平均サイズをG1、

前記第4面と前記第1内部電極が離隔した領域の前記第2方向の平均サイズをG2とするとき、

B3≦G1及びB4≦G2を満たし、

前記絶縁層は、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含む、積層型電子部品。 - 前記ハフニウム(Hf)を含む酸化物はHfO2である、請求項61に記載の積層型電子部品。

- 前記絶縁層を構成する元素のうち、酸素を除いた残りの元素の総モル数に対するハフニウム(Hf)元素のモル数は0.95以上である、請求項61に記載の積層型電子部品。

- 前記絶縁層の平均厚さは15nm以上1000nm以下である、請求項61に記載の積層型電子部品。

- 前記第1外部電極及び前記第2外部電極はガラスを含む、請求項61に記載の積層型電子部品。

- 前記絶縁層上に配置され、アルミニウム(Al)を含む酸化物を含むカバー層をさらに含む、請求項61に記載の積層型電子部品。

- 前記ハフニウム(Hf)を含む酸化物はHfO2であり、

前記アルミニウム(Al)を含む酸化物はAl2O3である、請求項66に記載の積層型電子部品。 - 前記絶縁層を構成する元素のうち、酸素を除いた残りの元素の総モル数に対するハフニウム(Hf)元素のモル数は0.95以上であり、

前記カバー層を構成する元素のうち、酸素を除いた残りの元素の総モル数に対するアルミニウム(Al)元素のモル数は0.95以上である、請求項66に記載の積層型電子部品。 - 前記第1外部電極及び前記第2外部電極はガラスを含む、請求項66に記載の積層型電子部品。

- 前記第1面から前記第1内部電極及び前記第2内部電極のうち、前記第1面に最も近く配置された内部電極までの前記第1方向の平均サイズをH1、

前記第1面の延長線から前記第1接続部及び前記第2接続部上に配置されためっき層の端までの前記第1方向の平均サイズをH2とするとき、

H1>H2を満たす、請求項61に記載の積層型電子部品。 - 前記第1面から前記第1内部電極及び前記第2内部電極のうち、前記第1面に最も近く配置された内部電極までの前記第1方向の平均サイズをH1、

前記第1面の延長線から前記第1接続部及び前記第2接続部上に配置されためっき層の端までの前記第1方向の平均サイズをH2とするとき、

H1<H2を満たす、請求項61に記載の積層型電子部品。 - 前記本体の第1方向の平均サイズをTとするとき、

前記H2及び前記TはH2<T/2を満たす、請求項71に記載の積層型電子部品。 - 前記第1めっき層及び前記第2めっき層は、前記第1面の延長線以下に配置される、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記本体の前記第2方向の平均サイズをL、

前記第3面の延長線から前記第1バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB1、

前記第4面の延長線から前記第2バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB2とするとき、

0.2≦B1/L≦0.4及び0.2≦B2/L≦0.4を満たす、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記第1面上に配置され、前記第1バンド部と前記第2バンド部との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記追加絶縁層は、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含む、請求項75に記載の積層型電子部品。

- 前記第1外部電極及び前記第2外部電極は、Ni及びNi合金のうち一つ以上を含む、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第3面の延長線から前記第1バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB1、

前記第4面の延長線から前記第2バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB2とするとき、

B3<B1及びB4<B2を満たす、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記第1コーナー部及び前記第2コーナー部は、前記第2面の延長線以下に配置される、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第1接続部及び前記第2接続部は、前記第5面及び前記第6面と離隔して配置される、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第1コーナー部及び前記第2コーナー部は、前記第2面と離隔して配置される、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記積層型電子部品の前記第2方向の最大サイズは1.1mm以下であり、

前記第3方向の最大サイズは0.55mm以下である、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記誘電体層の平均厚さは0.35μm以下である、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第1内部電極及び前記第2内部電極の平均厚さは0.35μm以下である、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記本体は、前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第1内部電極及び前記第2内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第1方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第1方向の平均サイズは15μm以下である、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記第1めっき層及び前記第2めっき層の平均厚さは、前記絶縁層の平均厚さより薄い、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第1めっき層は、前記絶縁層の前記第1外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記第2めっき層は、前記絶縁層の前記第2外部電極上に配置された端を覆うように配置される、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記絶縁層は、前記第1めっき層の前記第1外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記絶縁層は、前記第2めっき層の前記第2外部電極上に配置された端を覆うように配置される、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記絶縁層は、前記第5面及び前記第6面の一部を覆うように配置される、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記絶縁層は、前記第5面及び前記第6面の全部を覆うように配置される、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第3面の延長線から前記第1バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB1、

前記第4面の延長線から前記第2バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB2とするとき、

B3≦G1及びB4≦G2を満たす、請求項61から72のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 誘電体層及び前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される第1内部電極及び第2内部電極を含み、第1方向に対向する第1面及び第2面、前記第1面及び前記第2面と連結され、第2方向に対向する第3面及び第4面、前記第1面から前記第4面と連結され、第3方向に対向する第5面及び第6面を含む本体と、

前記第3面に配置される第1連結電極及び前記第1面に配置されて前記第1連結電極と連結される第1バンド電極を含む第1外部電極と、

前記第4面に配置される第2連結電極及び前記第1面に配置されて前記第2連結電極と連結される第2バンド電極を含む第2外部電極と、

前記第1連結電極上に配置される第1絶縁層と、

前記第2連結電極上に配置される第2絶縁層と、

前記第1バンド電極上に配置される第1めっき層と、

前記第2バンド電極上に配置される第2めっき層と、を含み、

前記第1絶縁層及び前記第2絶縁層は、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含む、積層型電子部品。 - 前記ハフニウム(Hf)を含む酸化物はHfO2である、請求項92に記載の積層型電子部品。

- 前記第1絶縁層及び前記第2絶縁層を構成する元素のうち、酸素を除いた残りの元素の総モル数に対するハフニウム(Hf)元素のモル数は0.95以上である、請求項92に記載の積層型電子部品。

- 前記第1絶縁層及び前記第2絶縁層の平均厚さは15nm以上1000nm以下である、請求項92に記載の積層型電子部品。

- 前記第1外部電極及び前記第2外部電極はガラスを含む、請求項92に記載の積層型電子部品。

- 前記第1絶縁層上に配置される第1カバー層及び前記第2絶縁層上に配置される第2カバー層をさらに含み、前記第1カバー層及び前記第2カバー層はアルミニウム(Al)を含む酸化物を含む、請求項92に記載の積層型電子部品。

- 前記ハフニウム(Hf)を含む酸化物はHfO2であり、

前記アルミニウム(Al)を含む酸化物はAl2O3である、請求項97に記載の積層型電子部品。 - 前記第1絶縁層及び前記第2絶縁層を構成する元素のうち、酸素を除いた残りの元素の総モル数に対するハフニウム(Hf)元素のモル数は0.95以上であり、

前記第1カバー層及び前記第2カバー層を構成する元素のうち、酸素を除いた残りの元素の総モル数に対するアルミニウム(Al)元素のモル数は0.95以上である、請求項97に記載の積層型電子部品。 - 前記第1外部電極及び前記第2外部電極はガラスを含む、請求項97に記載の積層型電子部品。

- 前記第1面から前記第1内部電極及び前記第2内部電極のうち、前記第1面に最も近く配置された内部電極までの前記第1方向の平均サイズをH1、

前記第1面の延長線から前記第1連結電極及び前記第2連結電極上に配置された前記第1めっき層及び前記第2めっき層の端までの前記第1方向の平均サイズをH2とするとき、

H1>H2を満たす、請求項92に記載の積層型電子部品。 - 前記第1面から前記第1内部電極及び前記第2内部電極のうち、前記第1面に最も近く配置された内部電極までの前記第1方向の平均サイズをH1、

前記第1面の延長線から前記第1連結電極及び前記第2連結電極上に配置された第1及び前記第2めっき層の端までの前記第1方向の平均サイズをH2とするとき、

H1<H2を満たす、請求項92に記載の積層型電子部品。 - 前記本体の第1方向の平均サイズをTとするとき、

前記H2及び前記TはH2<T/2を満たす、請求項102に記載の積層型電子部品。 - 前記第1めっき層及び前記第2めっき層は、前記第1面の延長線以下に配置される、請求項92から103のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第1面上に配置され、前記第1バンド電極と前記第2バンド電極との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、請求項92から103のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記追加絶縁層は、ハフニウム(Hf)を含む酸化物を含む、請求項105に記載の積層型電子部品。

- 前記第1連結電極及び前記第2連結電極は、Ni及びNi合金のうち一つ以上を含む、請求項92から103のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第1連結電極及び前記第2連結電極は、前記第5面及び前記第6面と離隔して配置される、請求項92から103のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第1連結電極及び前記第2連結電極は、前記第2面と離隔して配置される、請求項92から103のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記積層型電子部品の前記第2方向の最大サイズは1.1mm以下であり、

前記第3方向の最大サイズは0.55mm以下である、請求項92から103のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 - 前記誘電体層の平均厚さは0.35μm以下である、請求項92から103のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記第1内部電極及び前記第2内部電極の平均厚さは0.35μm以下である、請求項92から103のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

- 前記本体は、前記誘電体層を間に挟んで交互に配置される前記第1内部電極及び前記第2内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第1方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、