以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。尚、説明に用いる各図は概念図であり、各部の形状は必ずしも厳密なものではない場合がある。

先ず、本実施形態に係るブレーキパッド摩耗検出器20(以下、単に、「摩耗検出器20」とも称呼する。)が適用されるディスクブレーキ装置10の構成を説明する。ディスクブレーキ装置10は、例えば、ピストン対向型のディスクブレーキ装置である。尚、ディスクブレーキ装置10としては、マウンティングを有する浮動型のディスクブレーキ装置を用いることも可能である。

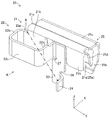

図1に示すように、ディスクブレーキ装置10は、円盤状のディスクロータ11とディスクロータ11の外周部の一部を跨ぐキャリパ12とを備えている。ディスクロータ11は、金属材料(例えば、鋳鉄等)から形成されている。ディスクロータ11は、円盤状のロータ本体11aと、車両の回転部材としての車軸(図示省略)にボルト及びナット等により締結される円筒状のハット部11bと、から構成される。これにより、ディスクロータ11即ちロータ本体11a及びハット部11bは、車両の回転部材と一体に回転する。ロータ本体11aは、外周部よりも内側の側面にて、後述する一対のブレーキパッド13のライニング13bと摺接する摺接部Rを有している。ここで、以下の説明において、円盤状のディスクロータ11の軸方向Xを第一方向Xと称呼し、第一方向Xに直交し且つキャリパ12の組み付け位置におけるディスクロータ11の接線に平行な方向Yを第二方向Yと称呼し、第一方向X及び第二方向Yに直交する方向Z即ちディスクロータ11の径方向Zを第三方向Zと称呼する。即ち、第一方向X、第二方向Y及び第三方向Zは、互いに直交する関係にある。

キャリパ12は、金属材料(例えば、アルミ)から形成されている。キャリパ12は、車両の非回転部材(例えば、図示省略の車体)に固定される。キャリパ12は、図2に示すように、インナー部12a、アウター部12b、ブリッジ部12c及び窓部12dを有している。インナー部12a及びアウター部12bは、それぞれ、第一方向Xにて両側に配置され、図示省略のシリンダ内に図示省略のピストンを収容するようになっている。ブリッジ部12cは、インナー部12a及びアウター部12bを連結し、制動時において後述する一対のブレーキパッド13から伝達される制動トルクを受けるようになっている。窓部12dは、インナー部12a、アウター部12b及びブリッジ部12cによって形成される。窓部12dの内部には、一対のブレーキパッド13が収容されて組み込まれるようになっている。

キャリパ12の内部に組み込まれる一対のブレーキパッド13は、第一方向Xに沿って進退するピストンの作動により、ディスクロータ11の側面、より詳しくは、摺接部Rに向けて押圧される。一対のブレーキパッド13は、図2及び図3に示すように、それぞれ、裏板13aと、摩擦材であるライニング13bと、を有している。裏板13aは、板状に形成されており、一対のパッドピン14(図2を参照)を挿通する挿通孔13a1と、後述する摩耗検出器20が装着される凹状の装着部13a2と、を有している。裏板13aは、表面13a3側にライニング13bが接着により固定され、背面13a4側がピストンによって押圧される。

ライニング13bは、裏板13aとともに第一方向Xに移動し、ディスクロータ11の摺接部Rと摺接する。ライニング13bは、例えば、アラミド遷移や無機繊維、スチール繊維等を用いた有機系摩擦材から所定の厚みを有するように成形されている。尚、ライニング13bの所定の厚みは、裏板13aの表面13a3を基準にして設定される。

摩耗検出器20は、図2及び図3に示すように、裏板13aの装着部13a2に装着される。摩耗検出器20は、ライニング13bがディスクロータ11の摺接部Rと摺接することによって摩耗して薄くなり、ライニング13bの使用限界を迎えると、回転するディスクロータ11と接触する。そして、摩耗検出器20は、ユーザにライニング13bの摩耗を認識させるために、予め設定された可聴周波数を有する警告音(可聴音)を発生するものである。尚、警告音としては、摺動音、接触音、振動音等である。

摩耗検出器20は、ばね性を有する金属材料、例えば、ステンレス等の金属板を曲げ加工して形成されており、図4〜図7に示すように、取付部21と、警告部Kを構成する湾曲部22、基部23及び突出部24と、を備えている。取付部21は、裏板13aの表面13a3と接触する第一面21aと、第一方向Xにて第一面21aと反対側であってディスクロータ11の側面(摺接部R)に対向する第二面21bと、を有する。第二面21bは、第二方向Y及び第三方向Zに沿った方向にて平面(平板状)となるように設けられている。

ここで、摩耗検出器20は、第一面21aが表面13a3に対して密着するように、裏板13aの装着部13a2に装着される(図7を参照)。これにより、ライニング13bと取付部21とが第一方向Xにて同一の高さの面に固定される。従って、図7に示すように、ライニング13bの厚み(摩耗後の残り厚み)を検出するための摩耗検出器20の第一方向Xにおける設置高さが正確に設定される。

又、取付部21は、裏板13aの表面13a3と背面13a4とを跨いで挟持する弾性クリップ25(挟持体)によって、装着部13a2に付勢状態で固定される。弾性クリップ25は、表面13a3に当接する第一付勢部25aと、背面13a4に当接する第二付勢部25bと、を有している。又、弾性クリップ25は、第一付勢部25aと第二付勢部25bとを接続し、表面13a3と背面13a4とを跨ぐように形成される接続部25cを有している。

第一付勢部25aは、図4及び図5に示すように、二つに分割されており、分割された一方は取付部21を兼用している。即ち、第一付勢部25aの一部が取付部21を形成している。第二付勢部25bは、図4及び図6に示すように、中央部分が第一方向Xにて背面13a4から表面13a3に向けて折り返された係合爪25dを有している。係合爪25dは、図7に示すように、裏板13aに形成された凹部13a5(被係合部)と係合することにより、弾性クリップ25を位置決めするようになっている。即ち、係合爪25dは、裏板13aに対する摩耗検出器20の位置を決めるようになっている。

ここで、第二付勢部25bは、裏板13aの装着部13a2に装着されていない自由状態時において、第一方向Xにて第一付勢部25aに接近するように斜めに傾いている。これにより、第二付勢部25bは、装着部13a2に装着されたときに背面13a4から第一方向Xにて表面13a3とは反対の方向に押し広げられることによりばね力を発生する。その結果、裏板13aを第一付勢部25aと第二付勢部25bとが付勢状態で挟持し、弾性クリップ25、即ち、摩耗検出器20が裏板13aの装着部13a2に固定される。

又、取付部21は、第一付勢部25aと接続部25cとの接続位置に形成された屈曲部21cを有している。屈曲部21cは、図6及び図7に示すように、第三方向Z(即ち、ディスクロータ11の径方向)に沿って、装着部13a2から離間するように屈曲している。このように、屈曲部21cを形成することにより、取付部21が第三方向Zにてディスクロータ11の外周部から離間する。又、取付部21には、湾曲部22が連結されている。従って、湾曲部22は、屈曲部21cによって、第三方向Z(即ち、ディスクロータ11の径方向)にて外方に向けて、ディスクロータ11の外周部から離間される。

湾曲部22は、図4に示すように、一端が取付部21に連結されており、第一方向Xにて表面13a3の背面13a4とは反対側に突出し、且つ、屈曲されて湾曲した形状を有している。即ち、摩耗検出器20の可聴音を発生する警告部Kは、裏板13aの表面13a3、換言すれば、ライニング13bの固定側にのみ存在する。又、表面13a3側で湾曲部22が屈曲することにより、湾曲部22の剛性を向上させている。湾曲部22の剛性が向上することにより、基部23の先端に連結された突出部24が回転するディスクロータ11の摺接部Rに接触した場合、警告部K(より具体的には、湾曲部22)が連結位置Aを支点に振動して発生する警告音(可聴音)を大きくすることができる。

ここで、摩耗検出器20が発生する警告音(可聴音)の周波数が高すぎると、換言すれば、高音になりすぎると、ユーザが聞き取りにくくなる。このため、警告音(可聴音)の周波数を適切に下げて可聴周波数の警告音を発生させるために、湾曲部22は、長さが長くなるように形成される。

具体的に、湾曲部22は、図3及び図4に示すように、摩耗検出器20が装着部13a2に装着された状態で、表面13a3に沿って突出部24とは反対側の方向に延びた第一延設部22aを有する。即ち、本実施形態においては、第一延設部22aは、取付部21から表面13a3に沿って第二方向Yに沿って直線状に延びている。又、湾曲部22は、第一延設部22aの端部に連結されてディスクロータ11の側に延びる第二延設部22bを有する。即ち、本実施形態においては、第二延設部22bは、第一延設部22aの端部でほぼ直角に折れ曲がり、第一方向Xに沿って直線状に延びている。

又、湾曲部22は、第二延設部22bの端部に設けられ突出部24が設けられた方向に折り返されるように延びる第三延設部22cを有する。即ち、本実施形態においては、第三延設部22cは、第二延設部22bの端部でほぼ直角に折れ曲がり、第二方向Yに沿って直線状に延びている。又、湾曲部22は、第三延設部22cの端部に設けられディスクロータ11の側とは反対方向に延びる第四延設部22dを有する。即ち、本実施形態においては、第四延設部22dは、第三延設部22cの端部でほぼ直角に折れ曲がり、第一方向Xに沿って直線状に延びている。更に、第四延設部22dの端部には、基部23が連結されている。

このように、湾曲部22は、複数回屈曲することにより、取付部21との連結位置Aを支点として自由に揺動する部分の長さを、摩耗検出器20の第二方向Yに沿った幅寸法が増大することなく、延ばしている。又、湾曲部22は、を複数箇所で屈曲させることにより、湾曲部22の強度(剛性)を全体として高めている。

基部23は、図4、図5及び図6に示すように、第四延設部22dの端部、換言すれば、湾曲部22の他端に基端が連結されて突出部24の方向に延びている。即ち、本実施形態においては、基部23は、第四延設部22dの端部に接続されて第三方向Zに沿って突出部24に向けて直線状に延びている。そして、基部23は、第二方向Y及び第三方向Zに沿った方向にて平面(平板状)となるように設けられている。

基部23は、突出部24との連結位置に第一切欠き部26が形成されている。又、基部23は、第四延設部22dとの連結位置であって、基部23の幅方向(即ち、第二方向Y)にて第四延設部22d側に第二切欠き部27が形成されている。このように、基部23は、第一切欠き部26及び第二切欠き部27を有することにより、屈曲することに伴う応力集中及び突出部24がディスクロータ11の摺接部Rに接触して警告音(可聴音)を発生させる際に発生する応力集中を緩和し、その結果、湾曲部22の強度(剛性)を高めている。

突出部24は、図4及び図6に示すように、基部23の基端とは反対側の先端(第三方向Zにてディスクロータ11側)に連結されて、表面13a3の背面13a4とは反対側に突出している。即ち、本実施形態においては、突出部24は、基部23の先端に設けられて、第一方向Xに沿ってディスクロータ11に向けて屈曲して突出し、ディスクロータ11の摺接部Rに接触可能に設けられている。本実施形態における突出部24は、図4に示すように、基部23の先端における両側部のうち、取付部21と湾曲部22(第一延設部22a)との連結位置Aからの直線距離が最大となる側の側部に設けられている。

又、突出部24は、図7に示すように、摩耗検出器20が装着部13a2に装着された状態で、第三方向Zに沿った方向の位置が、ディスクロータ11の摺接部Rの外周よりも所定の長さだけ内方に位置するように設けられる。これにより、突出部24は、例えば、ディスクロータ11の摺接部Rがライニング13bとの摩擦によって摩耗した場合、換言すれば、ディスクロータ11において摺接部Rの外周よりも外周側にて摩耗が生じないエッジ11a1が生じた場合であっても、確実にディスクロータ11(摺接部R)と接触することができる。

摩耗検出器20は、図3及び図7に示すように、屈曲部21cによって湾曲部22がディスクロータ11の外周部から第三方向Zに沿って離間した外側に位置するように、装着部13a2に取り付けられている。又、突出部24は、上述したように、基部23の先端に設けられている。これらにより、湾曲部22がディスクロータ11に接触することが回避され、突出部24のみがライニング13bの摩耗により接近してきたディスクロータ11の摺接部Rに接触する。これにより、摩耗検出器20の警告部Kは、ユーザに、ライニング13bが使用限界に到達したことを警告(通知)する。尚、ライニング13bの使用限界は、直ちに制動力が発生できない状況を意味するのではなく、ライニング13bの交換を推奨することを意味するものである。

ところで、裏板13aの表面13a3側で湾曲部22を複数回屈曲させることで、突出部24がディスクロータ11と接触したときに必要な剛性(強度)を確保するとともに、必要な音色や音量を出すための湾曲部22の長さを確保することができる。これにより、突出部24が摺接部Rに接触する場合、基部23を介して連結された湾曲部22は突出部24の振動が伝達されることにより、撓み量(振動量)が大きくなる。その結果、湾曲部22、基部23及び突出部24からなる警告部Kの全体が振動し易くなり、警告部Kが発する警告音(可聴音)の音量は大きくなる。

ここで、基部23には、第一切欠き部26及び第二切欠き部27が形成されている。これにより、突出部24を介して基部23の撓み量(振動量)が大きくなっても、基部23における突出部24との連結位置及び第四延設部22dとの連結位置に発生する応力を低減すること、即ち、応力集中を緩和することができる。従って、摩耗検出器20は、例えば、警告部Kが破損することを抑制することができ、且つ、ユーザが確実に知覚し得る警告音(可聴音)を発生することができる。

又、突出部24は、図3に示すように、基部23の先端における第三方向Z(ディスクロータ11の径方向)の両側部のうち、湾曲部22と取付部21との連結位置Aからの直線距離が最大となり且つディスクロータ11の外周部の内側の側部を含むように設けられる。このように、基部23の先端において、連結位置Aからの直線距離が最大となり且つディスクロータ11の外周部の内側の側部を含むように突出部24を設けることにより、突出部24が摺接部Rに接触したときに湾曲部22の全体が振動し易くなる。これにより、警告部Kは、所定周波数を有する警告音(可聴音)を確実に発生するとともに警告音(可聴音)の音色も安定する。即ち、摩耗検出器20は、ユーザが聴き取り易い(知覚し易い)警告音(可聴音)を安定して発生させることができる。

以上の説明からも理解できるように、本実施形態のブレーキパッド摩耗検出器20は、車両の回転部材である車軸に連結されて車軸と一体に回転するディスクロータ11と、ディスクロータ11の外周部の一部を跨ぐように設けられて車両の非回転部材である車体に固定されるキャリパ12と、ディスクロータ11の側面に対向するライニング13b及びライニング13bが固定された裏板13aとからなり、キャリパ12に組み付けられた一対のブレーキパッド13と、を備えたディスクブレーキ装置10に適用される。

ブレーキパッド摩耗検出器20は、ブレーキパッド13の裏板13aに取り付けられた取付部21と、取付部21から延設され、ライニング13bが摩耗した場合にディスクロータ11(ロータ本体11a)と接触してライニング13bの摩耗を警告する警告部Kと、を備えたブレーキパッド摩耗検出器であって、警告部Kは、一端が取付部21に連結され、ディスクロータ11の側に向けて湾曲する湾曲部22と、湾曲部22の他端に基端が連結され、ディスクロータ11の側面に対向し且つディスクロータ11の径方向(第三方向Z)に延びる基部23と、基部23の基端とは反対側の先端に連結され、ディスクロータ11の外周部よりも内側にてライニング13bが摺接する摺接部Rに接触可能な突出部24と、基部23と突出部24との連結部分にて基部23に形成された第一切欠き部26と、を有するように構成される。

この場合、より具体的に、湾曲部22は、裏板13aのライニング13bの固定された面である表面13a3に沿って突出部24とは反対側の方向(第二方向Yに沿った方向)に延びた第一延設部22aと、第一延設部22aの端部に連結されてディスクロータ11の側(第一方向Xに沿った方向)に向けて延びた第二延設部22bと、第二延設部22bの端部に設けられて突出部24が設けられた方向(第二方向Yに沿った方向)に折り返されるように延びた第三延設部22cと、第三延設部22cの端部に設けられディスクロータ11の側とは反対方向(第一方向Xに沿った方向)に延びるとともに基部23に連結された第四延設部22dと、を有する。

これらによれば、湾曲部22は、ディスクロータ11の側に向けて湾曲しているため、ライニング13bが固定される裏板13aの表面13a3側に突出することができる。従って、ブレーキパッド摩耗検出器20は、キャリパ12において裏板13aの背面13a4側に設けられる他の部材(例えば、シリンダやピストン等)との干渉を避けることができ、湾曲部22、基部23及び突出部24からなる警告部Kの長さ及び剛性等の設計の自由度を向上させることができる。又、基部23に第一切欠き部26を設けることができるので、ライニング13bが摩耗して突出部24がディスクロータ11の摺接部Rに接触した場合に基部23が撓むことにより局所的に発生する応力集中を緩和することができる。これにより、基部23及び突出部24が必要十分な機械的な強度を有することができて突出部24が摺接部Rに対して適切に接触することができ、その結果、警告部Kは警告音(可聴音)を安定して発生させることができる。

又、これらの場合、取付部21は、湾曲部22をディスクロータ11の外周部から離間させるように、ディスクロータ11の径方向である第三方向Zにて外方に向けて屈曲した屈曲部21cを有する。

これによれば、取付部21に連結された湾曲部22をディスクロータ11の外周部から離間させることができる。これにより、湾曲部22がディスクロータ11の外周部と接触することを防止することができ、警告部Kは突出部24が摺接部Rに接触した場合において確実に警告音(可聴音)を発生することができる。

又、これらの場合、警告部Kは、湾曲部22(第四延設部22d)と基部23との連結部分にて、基部23に形成された第二切欠き部27を有する。

これによれば、基部23に連結された突出部24が摺接部Rに接触した場合において、湾曲部22(第四延設部22d)と基部23との連結部分に局所的に応力集中が発生することを抑制することができる。従って、突出部24が摺接部Rに接触した場合において、警告部Kは破損することなく振動して警告音(可聴音)を確実に発生させることができる。

又、これらの場合、突出部24は、基部23の先端における第三方向Z(ディスクロータ11の径方向)の両側部のうち、取付部21と湾曲部22との連結位置Aからの直線距離が最大となり且つディスクロータ11の外周部の内側の側部を含むように設けられる。

これによれば、湾曲部22、基部23及び突出部24からなる警告部Kの長さを十分に確保することができるとともに、基部23と突出部24との連結部分に第一切欠き部26が形成されることによって十分な剛性を確保することが可能となる。従って、警告部Kにおいて、警告音(可聴音)として発生させるために必要な音色や音量を出すための長さを容易に確保することができる。

又、これらの場合、基部23は、ディスクロータ11の径方向である第三方向Zと、ディスクロータ11の軸方向である第一方向X及び第三方向Zに直交する方向である第二方向Yと、に沿った方向にて、平面となるように設けられる。

これによれば、基部23を第一方向Xに沿った方向にて凹凸を有しない平面(平板状)とすることができるので、例えば、裏板13aとの干渉を回避しつつ、基部23の板厚を任意に、換言すれば、基部23の剛性を任意に設定することができる。従って、突出部24が摺接部Rに接触した場合において、基部23の撓み量(振動量)を適宜調整することができ、その結果、警告部Kが警告音(可聴音)として発生させるために必要な音色や音量を容易に調整することができる。

更に、これらの場合、取付部21は、裏板13aのライニング13bが固定される表面13a3と接触する第一面21aと、第一面21aと反対側であってディスクロータ11の側面(即ち、摺接部R)に対向する第二面21bと、を有しており、第二面21bがディスクロータ11の径方向である第三方向Zと、ディスクロータ11の軸方向である第一方向X及び第三方向Zに直交する方向である第二方向Yと、に沿った方向にて、平面となるように設けられる。

これによれば、ブレーキパッド摩耗検出器20がブレーキパッド13の裏板13aに形成された装着部13a2に装着された状態でディスクロータ11の摺接部Rに対向する取付部21の第二面21bを第一方向Xに沿った方向にて凹凸を有しない平面(平板状)とすることができる。これにより、突出部24が摺接部Rに接触した場合において、取付部21の第二面21bとディスクロータ11の摺接部Rとの間の距離を十分に確保することができ、取付部21がディスクロータ11と接触することを防止することができる。

本発明の実施にあたっては、上記実施形態に限定されることはなく、本発明の範囲内において種々の変形例を採用可能である。

例えば、上記実施形態においては、突出部24を、基部23の先端における両側部のうち、連結位置Aからの直線距離が最大となる側の側部に設けるようにした。これに代えて、図8に示すように、基部23の先端における両側部のうち、突出部24とは反対側となる側部に、突出部24と同様の形成された突出部28を設けることも可能である。この場合、突出部28の形成位置に対応して、基部23と突出部28との連結部分に第一切欠き部29が形成される。この場合においても、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。

又、上記実施形態においては、湾曲部22の第四延設部22dと基部23との連結部分に第二切欠き部27を設けるようにした。これに代えて、例えば、図8に示すように、必要に応じて第二切欠き部27を省略することも可能である。このように、第二切欠き部27を省略する場合であっても、基部23の剛性が十分に確保できる限り、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。

又、上記実施形態においては、取付部21が屈曲部21cを有するようにした。これに代えて、例えば、ディスクロータ11の外周部と湾曲部22とが第三方向Z(ディスクロータ11の径方向)にて十分に離間している場合には、屈曲部21cを省略することも可能である。

又、上記実施形態においては、基部23の形状を平面(平板状)とした。これに代えて、基部23の形状を平面以外の形状とすることも可能である。基部23の形状を平面以外の形状とする場合、例えば、基部23が第三方向Zに沿った方向に曲面を有する場合には、基部23の板厚を薄くしつつリブ効果により剛性を高めることができる。従って、基部23の形状を平面以外の形状とする場合であっても、基部23の形状を適宜設定することにより、警告部Kが警告音(可聴音)として発生させるために必要な音色や音量を容易に調整することができる。

又、上記実施形態では、湾曲部22を各端部でほぼ直角に折り曲げるようにした。しかしながら、これに限らず、例えば、直角以外の角度に曲げることも可能である。この場合においても、湾曲部22の長さの増加と剛性の増加が可能であり、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。また、第一延設部22a、第二延設部22b、第三延設部22c、第四延設部22dはそれぞれ直線状に形成するようにした。しかしながら、例えば、弧状でもよいし、波状にしてもよい。この場合においても、湾曲部22の長さの増加と剛性の増加が可能であり、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。

又、図3等で示される摩耗検出器20は、裏板13aの表面13a3と背面13a4とを跨ぐ弾性クリップ25を用いて、裏板13aの装着部13a2に装着されるようにした。しかしながら、これに限らず、例えば、取付部21を表面13a3に直接固定することも可能である。この場合、例えば、取付部21をリベットやボルト等の締結部材を用いて表面13a3に固定してもよい。これにより、弾性クリップ25の部分が省略可能となり、摩耗検出器20の形状がシンプルになるとともに、摩耗検出器20を曲げ加工して形成するときの工数の削減や材料の削減を達成することができる。

又、上記実施形態においては、湾曲部22を摩耗検出器20の第二方向Y(長さ方向)に沿って延設するようにした。しかしながら、湾曲部22が屈曲部21cによって第三方向Z(ディスクロータ11の径方向)に沿ってディスクロータ11の外周部から離間する方向に配置されるので、例えば、摩耗検出器20の第三方向Zに延設することも可能である。この場合においても、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。

更に、上記実施形態において説明した湾曲部22の屈曲回数は、発生させたい警告音(可聴音)の大きさや音色に応じて選択可能であり、図4等に示す回数より多くても少なくてもよい。また、ブレーキパッド13ごとに警告音(可聴音)の大きさや音色が異なるように湾曲部22を調整したり、摩耗検出器20の材料を選択したりしてもよい。例えば、前輪側のブレーキパッド13と後輪側のブレーキパッド13で警告音の音色や大きさを異ならせてもよい。又、インナー側とアウター側で異ならせてもよい。このような構成にすることで、機械式(可聴式)の摩耗検出器20を用いて、摩耗箇所の特定を行うことが可能になる。