JP2015113666A - 窓用内装化粧枠の取付け用具 - Google Patents

窓用内装化粧枠の取付け用具 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2015113666A JP2015113666A JP2013257966A JP2013257966A JP2015113666A JP 2015113666 A JP2015113666 A JP 2015113666A JP 2013257966 A JP2013257966 A JP 2013257966A JP 2013257966 A JP2013257966 A JP 2013257966A JP 2015113666 A JP2015113666 A JP 2015113666A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- interior decorative

- frame

- decorative frame

- substrate

- front edge

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Landscapes

- Door And Window Frames Mounted To Openings (AREA)

Abstract

Description

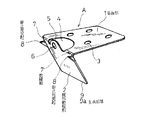

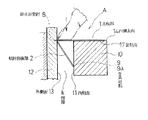

薄板製で、平面状基板部1に複数個の取付け用丸孔3を穿設し、該基板部1の前部に切欠き部4と舌状の切起し部5を形成し、該切起し部5にも取付け用丸孔6を穿設した窓用内装化粧枠の取付け用具において、

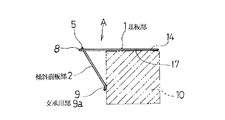

上記取付け用具Aを弾性をもつ金属板製として、上記基板部1の前縁部7よりも少し前方へ突出する如く掛止用突起8を形成し、

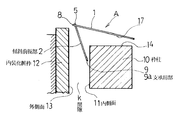

該基板部1の前縁部7から裏側後方へ屈曲して続く傾斜前板部2を形成して、該傾斜前板部2を、その後端部9が作業時に枠柱10の内側面11へ当接可能な長さnをもつものとし、かつ該後端部9を、枠柱10の内側面11へ当接して基板部1を斜め下方から支承する支承用部9aとしたものである(例えば図1,図2,図3参照)。

薄板製で、平面状基板部1に複数個の取付け用丸孔3を穿設し、該基板部1の前部に切欠き部4と舌状の切起し部5を形成し、該切起し部5にも取付け用丸孔6を穿設した窓用内装化粧枠の取付け用具において、

上記取付け用具Aを弾性をもつ金属板製として、上記基板部1の前縁部7よりも少し前方へ突出する如く掛止用突起8を形成し、

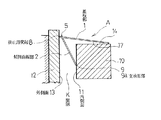

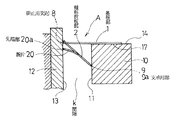

該基板部1の前縁部7から裏側後方へ屈曲して続く傾斜前板部2を形成して、該傾斜前板部2を、その後端部9が作業時に枠柱10の内側面11へ当接可能な長さnをもつものとし、該後端部9を、枠柱10の内側面11へ当接して基板部1を斜め下方から支承する支承用部9aとし、

かつ、該傾斜前板部2の両側部寄りから、上記掛止用突起8と同様に前方へ突出する腕片20を形成し、前・後方向へのスイング可能に弾性を持たせてなるものである(例えば図4参照)。

上記の如く、本内装化粧枠の取付け用具Aの傾斜前板部2を上記間隙kに嵌め入れ、枠柱10上で浮き上がった基板部1の一部を押し込むだけの作業で、直ちにかつ強固に仮止めができるので、従来のように仮止め作業中に取付け金具が位置ズレしたり、脱落することが防止できる。この面からも取付け作業の効率化を図ることができる。

本窓用内装化粧枠の取付け用具Aは、薄板製ここでは外力が加わった際の弾力性・復元性のことを考慮して、厚さ0.5mmのステンレス鋼製としてあり、大別すれば、平面状の基板部1と、その前縁部7から裏側後方へ屈曲形成した傾斜前板部2とからなる。

1−基板部 12−内装化粧枠

2−傾斜前板部 13−外側面

3−丸孔 14−内側表面

4−切欠き部 15−ネジ釘

5−切起こし部 16−釘

6−丸孔 17−裏側面

7−前縁部 18−窓枠サッシ

8−掛止用突起 19−石膏ボード

9−後端部 20−腕片

9a−支承用部 20a−先端部

10−枠柱 n−長さ

k−間隙

α−傾斜角

Claims (7)

- 薄板製で、平面状基板部1に複数個の取付け用丸孔3を穿設し、該基板部1の前部に切欠き部4と舌状の切起し部5を形成し、該切起し部5にも取付け用丸孔6を穿設した窓用内装化粧枠の取付け用具において、

上記取付け用具Aを弾性をもつ金属板製として、上記基板部1の前縁部7よりも前方へ突出する如く掛止用突起8を形成し、

該基板部1の前縁部7から裏側後方へ屈曲して続く傾斜前板部2を形成して、該傾斜前板部2を、その後端部9が作業時に枠柱10の内側面11へ当接可能な長さnをもつものとし、

かつ該後端部9を、枠柱10の内側面11へ当接して基板部1を斜め下方から支承する支承用部9aとしたことを特徴とする、窓用内装化粧枠の取付け用具。 - 薄板製で、平面状基板部1に複数個の取付け用丸孔3を穿設し、該基板部1の前部に切欠き部4と舌状の切起し部5を形成し、該切起し部5にも取付け用丸孔6を穿設した窓用内装化粧枠の取付け用具において、

上記取付け用具Aを弾性をもつ金属板製として、上記基板部1の前縁部7よりも前方へ突出する如く掛止用突起8を形成し、

該基板部1の前縁部7から裏側後方へ屈曲して続く傾斜前板部2を形成して、該傾斜前板部2を、その後端部9が作業時に枠柱10の内側面11へ当接可能な長さnをもつものとすると共に、該後端部9を枠柱10の内側面11へ当接して基板部1を斜め下方から支承する支承用部9aとし

かつ、該傾斜前板部2の両側部寄りから、上記掛止用突起8と同様に前方へ突出する如く腕片20を設けて、該腕片20を前・後方向へのスイング可能に弾性を持たせて形成したことを特徴とする、窓用内装化粧枠の取付け用具。 - 掛止用突起8を、基板部1の前縁部7から前方へ突出するように形成した、請求項1または2に記載の窓用内装化粧枠の取付け用具。

- 掛止用突起8を、傾斜前板部2の前縁寄り両側縁から基板部1の前縁部7よりも前方へ突出するように形成した、請求項1または2に記載の窓用内装化粧枠の取付け用具。

- 掛止用突起8を、基板部1の前縁部7から複数個を前方へ突出するように形成した、請求項1に記載の窓用内装化粧枠の取付け用具。

- 掛止用突起8を、傾斜前板部2の前縁寄り両側縁を前方へ切り起こして、基板部1の前縁部7よりも前方へ突出するように形成した、請求項1または2に記載の窓用内装化粧枠の取付け用具。

- 傾斜前板部2の後端部9を小さな折り返し縁に形成して、作業時に枠柱10の内側面11へ当接可能な支承用部9aとした、請求項1または2に記載の窓用内装化粧枠の取付け用具。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013257966A JP2015113666A (ja) | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 窓用内装化粧枠の取付け用具 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013257966A JP2015113666A (ja) | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 窓用内装化粧枠の取付け用具 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2015113666A true JP2015113666A (ja) | 2015-06-22 |

| JP2015113666A5 JP2015113666A5 (ja) | 2017-02-16 |

Family

ID=53527730

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013257966A Pending JP2015113666A (ja) | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 窓用内装化粧枠の取付け用具 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2015113666A (ja) |

Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0482284U (ja) * | 1990-11-28 | 1992-07-17 | ||

| JPH0813924A (ja) * | 1994-07-01 | 1996-01-16 | Hideki Oikawa | 壁体開口部の建具用枠体取付金物 |

| JP3100760U (ja) * | 2003-09-30 | 2004-05-27 | 石田 實 | 窓枠サッシの内装化粧枠取付け金具 |

| EP2226456A1 (en) * | 2009-03-02 | 2010-09-08 | VKR Holding A/S | Set of fittings adapted for mounting a fixed frame of a window or door structure and method of mounting |

-

2013

- 2013-12-13 JP JP2013257966A patent/JP2015113666A/ja active Pending

Patent Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0482284U (ja) * | 1990-11-28 | 1992-07-17 | ||

| JPH0813924A (ja) * | 1994-07-01 | 1996-01-16 | Hideki Oikawa | 壁体開口部の建具用枠体取付金物 |

| JP3100760U (ja) * | 2003-09-30 | 2004-05-27 | 石田 實 | 窓枠サッシの内装化粧枠取付け金具 |

| EP2226456A1 (en) * | 2009-03-02 | 2010-09-08 | VKR Holding A/S | Set of fittings adapted for mounting a fixed frame of a window or door structure and method of mounting |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US9466272B1 (en) | Cajón playing device | |

| EP2447440B1 (en) | A fixing bracket, a system comprising such a fixing bracket, and use of a fixing bracket | |

| JP2015113666A (ja) | 窓用内装化粧枠の取付け用具 | |

| JP2015113666A5 (ja) | ||

| JP3962620B2 (ja) | 化粧材取付具及びそれを用いた化粧材取付構造 | |

| JP2015004190A (ja) | 杭 | |

| JP2016023496A (ja) | くさび緊結式足場における緊結装置 | |

| JP4829749B2 (ja) | 前面開放式額縁 | |

| JP2005045915A (ja) | サドル | |

| JP5360730B2 (ja) | 外装材用保持部材、及びそれを用いた縦葺き外装構造 | |

| JP5292006B2 (ja) | 釘抜き | |

| JP4500339B2 (ja) | 軒樋吊り具 | |

| JP2012225062A (ja) | 通気部材とその取付構造 | |

| CN212995802U (zh) | 一种固定器 | |

| JP4145900B2 (ja) | 屋根材の葺き構造 | |

| KR100724643B1 (ko) | 건축물용 목재 프레임의 체결구 | |

| JP7216997B2 (ja) | 天井部材押えクリップ | |

| JP5991811B2 (ja) | 外装材取付金具 | |

| JP4351000B2 (ja) | 化粧材取付具 | |

| JP5414092B2 (ja) | クリップボード | |

| JP2006152787A (ja) | スライド体が付く棒状部材 | |

| KR100724642B1 (ko) | 창호용 목재 프레임의 체결구 | |

| JP4443544B2 (ja) | 樋支持具 | |

| JP2005116288A (ja) | フレキシブルフラットケーブルの補強板 | |

| JP2009108471A (ja) | 軒樋支持具 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20161013 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20161213 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20161213 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20161214 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170215 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20170815 |

|

| A601 | Written request for extension of time |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20171016 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20171215 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20180717 |