JP2015065962A5 - - Google Patents

Download PDFInfo

- Publication number

- JP2015065962A5 JP2015065962A5 JP2013206304A JP2013206304A JP2015065962A5 JP 2015065962 A5 JP2015065962 A5 JP 2015065962A5 JP 2013206304 A JP2013206304 A JP 2013206304A JP 2013206304 A JP2013206304 A JP 2013206304A JP 2015065962 A5 JP2015065962 A5 JP 2015065962A5

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- spiral groove

- engaging claw

- shaft

- groove

- sliding

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Granted

Links

- 210000000078 Claw Anatomy 0.000 description 149

- 238000009987 spinning Methods 0.000 description 17

- 230000002093 peripheral Effects 0.000 description 6

- 238000004804 winding Methods 0.000 description 6

- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 4

- 230000000875 corresponding Effects 0.000 description 4

- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 4

- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 4

- 229910000861 Mg alloy Inorganic materials 0.000 description 3

- 210000000474 Heel Anatomy 0.000 description 2

- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2

- REDXJYDRNCIFBQ-UHFFFAOYSA-N aluminium(3+) Chemical class [Al+3] REDXJYDRNCIFBQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 230000002452 interceptive Effects 0.000 description 2

- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2

- 230000001105 regulatory Effects 0.000 description 2

- 230000002441 reversible Effects 0.000 description 2

- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 2

- 210000000282 Nails Anatomy 0.000 description 1

- 206010044565 Tremor Diseases 0.000 description 1

- 230000001070 adhesive Effects 0.000 description 1

- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1

- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1

- 238000006011 modification reaction Methods 0.000 description 1

- 229920002866 paraformaldehyde Polymers 0.000 description 1

- 230000036961 partial Effects 0.000 description 1

- 230000003449 preventive Effects 0.000 description 1

- 230000002829 reduced Effects 0.000 description 1

- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1

- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1

- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1

- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1

- 229920003002 synthetic resin Polymers 0.000 description 1

- 239000000057 synthetic resin Substances 0.000 description 1

Images

Description

本発明は、釣用リールの往復移動機構、特に、釣り糸が巻き付けられるスプールを、リール本体に対して、往復移動させるための釣用リールの往復移動機構に関する。

釣用リール例えばスピニングリールには、ハンドルの回転に連動してスプールを前後に往復移動させるオシレーティング機構が、設けられている(特許文献1参照)。オシレーティング機構は、交差する螺旋状溝が形成されたトラバースカム軸と、スプール軸を少なくとも軸方向に一体的に移動可能なスライダを有する。スライダは、スライダ本体と、係合爪とを、有している。スライダ本体は、スプール軸に連結される。係合爪は、螺旋状溝に係合する。係合爪は、トラバースカム軸の回転によって、スライダ本体を前後に往復移動させる。

従来のオシレーティング機構では、係合爪が螺旋状溝に係合することによって、トラバースカム軸が回転すると、スライダ本体が前後に往復移動する。このオシレーティング機構では、例えば、図11bに示されるように、係合爪425が螺旋状溝に係合する部分の全体(係合爪425の先端部425aの全体)が、螺旋状溝421aの内部に配置される。すなわち、螺旋状溝421aの底部から離れる方向において、係合爪425の先端部425aにおける両端部428の長さT2は、螺旋状溝421aの深さF2より短い。

このため、係合爪425が螺旋状溝421aに沿って移動する場合、係合爪425の先端部425a全体(両端部の間の部分)が、螺旋状溝の壁部に沿って移動する。この場合、係合爪の先端前端部が、螺旋状溝の壁部に沿って移動する際に、この先端前端部のエッジが、螺旋状溝421aの壁部に沿って摺動したり、螺旋状溝の壁部に当接したりする。すると、このエッジの摺動抵抗及び衝突抵抗によって、スライダ本体の移動が、スムーズに行えないおそれがある。特に、係合爪の先端前端部のエッジには、バリが生じるおそれがあり、バリが生じた場合、スライダ本体が更にスムーズに移動しづらくなる。

本発明は、上記のような問題に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、オシレーティング機構をスムーズに動作させることにある。

発明1に係る釣用リールの往復移動機構は、釣り糸が巻き付けられるスプールを、リール本体に対して、往復移動させるためのものである。

本往復移動機構は、トラバースカム軸と、摺動子とを、備えている。トラバースカム軸は、リール本体に装着されたハンドルの巻取り操作に連動して回転する。トラバースカム軸は、カム溝を有している。摺動子は、トラバースカム軸のカム溝に係合する係合爪を、有している。ここで、カム溝に沿う方向における係合爪の前端部は、カム溝の深さより長くなるように、設けられている。

本往復移動機構では、カム溝に沿う方向における係合爪の前端部が、カム溝の深さより長くなるように、設けられているので、係合爪とカム溝との面接触によって、係合爪をカム溝に沿って移動させることができる。例えば、係合爪の前端部のエッジ部がカム溝の外側に配置された状態で、係合爪をカム溝に沿って移動させることができる。これにより、係合爪の前端部のエッジ部がカム溝に干渉することなく、係合爪をカム溝に沿ってスムーズに移動させることができる。すなわち、オシレーティング機構をスムーズに動作させることができる。

発明2に係る釣用リールの往復移動機構は、発明1に記載の往復移動機構において、係合爪の前端部が、カム溝の底部から離れる方向に、突出している。

この場合、係合爪の前端部を、カム溝の深さより長く、且つカム溝の底部から離れる方向に、突出させることによって、係合爪とカム溝との面接触によって、係合爪をカム溝に沿ってスムーズに移動させることができる。また、係合爪の前端部のエッジ部を、カム溝の外側に配置することができるので、係合爪の前端部のエッジ部をカム溝に干渉させることなく、係合爪をカム溝に沿ってスムーズに移動させることができる。

発明3に係る釣用リールの往復移動機構では、発明1又は2に記載の往復移動機構において、係合爪の前端部と係合爪の後端部との間の幅が、トラバースカム軸の直径より大きい。

この場合、係合爪の前端部と係合爪の後端部との間の幅が、トラバースカム軸の直径より大きいので、係合爪の前端部のエッジ部を、カム溝の外側に確実に配置することができる。これにより、係合爪の前端部のエッジ部をカム溝に干渉させることなく、係合爪をカム溝に沿ってスムーズに移動させることができる。

発明4に係る釣用リールの往復移動機構では、発明1から3のいずれか1項に記載の往復移動機構において、係合爪が、カム溝の内部に配置されカム溝と摺動可能な摺動部と、カム溝の外側に設けられる非摺動部とを、有している。

この場合、非摺動部がカム溝の外側に配置された状態で、係合爪の摺動部を、カム溝と面接触させて、カム溝に沿ってスムーズに摺動させることができる。すなわち、係合爪の前端部のエッジ部をカム溝に干渉させることなく、係合爪をカム溝に沿ってスムーズに移動させることができる。

発明5に係る釣用リールの往復移動機構では、発明4に記載の往復移動機構において、トラバースカム軸に沿う方向から見て、摺動部はカム溝と重畳しており、非摺動部はカム溝の外側に配置されている。

この場合、摺動部がカム溝と重畳しているので、係合爪の摺動部を、カム溝と確実に面接触させることができる。また、非摺動部例えばエッジ部を、カム溝の外側に確実に配置することができる。

発明6に係る釣用リールの往復移動機構では、発明4又は5に記載の往復移動機構において、係合爪の前端部における非摺動部が、摺動部からカム溝の外側に向けて突出している。

この場合、係合爪の前端部における非摺動部、例えば係合爪の前端部におけるエッジ部が、摺動部からカム溝の外側に向けて突出しているので、係合爪の前端部のエッジ部をカム溝に干渉させることなく、係合爪をカム溝に沿ってスムーズに移動させることができる。

発明7に係る釣用リールの往復移動機構では、発明4から6のいずれか1項に記載の往復移動機構において、係合爪の前端部における摺動部の少なくとも一部の厚みが、カム溝に沿う方向における係合爪の中央部の厚みより大きい。

この場合、係合爪をカム溝に確実に接触させることができ、係合爪をカム溝に沿ってスムーズに移動させることができる。

発明8に係る釣用リールの往復移動機構では、発明7に記載の往復移動機構において、摺動部の最厚部が、カム溝の開口側の隅角部に対向する部分である。

この場合、係合爪がカム溝の交差部を通過する場合に、係合爪の前端部における摺動部の最厚部を、カム溝の開口側の隅角部に当接させることができる。これにより、カム溝の交差部において係合爪とカム溝との間に生じうるガタを、確実に抑制することができる。すなわち、カム溝の交差部において、係合爪をカム溝に沿ってスムーズに移動させることができる。

発明9に係る釣用リールの往復移動機構では、発明1から8のいずれか1項に記載の往復移動機構において、カム溝に沿う方向における係合爪の中央部には、凹部が形成されている。

この場合、係合爪が、トラバースカム軸の端部側のカム溝を、通過する場合に、係合爪の中央部に形成された凹部を、カム溝の壁部に沿って摺動させることができる。これにより、トラバースカム軸の端部側において、係合爪をカム溝に沿ってスムーズに移動させることができる。

発明10に係る釣用リールの往復移動機構では、発明1から9のいずれか1項に記載の往復移動機構において、カム溝に沿う方向における係合爪の後端部が、カム溝の深さより長い。係合爪の後端部は、カム溝の底部から離れる方向及びカム溝に沿う方向の少なくともいずれか一方に、突出している。

この場合、係合爪の後端部を係合爪の前端部と同様に構成することによって、係合爪をカム溝に沿って、安定的且つスムーズに移動させることができる。

本発明によれば、オシレーティング機構をスムーズに動作させることができる。

<全体構成>

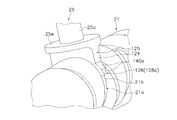

図1、図2及び図3において、本発明の一実施形態によるスピニングリール100は、釣り糸を前方に繰り出すものである。スピニングリール100は、ハンドル1を回転自在に支持するリール本体2と、ロータ3と、スプール4と、スプール軸15と、ロータ駆動機構5と、オシレーティング機構6と、を備える。ロータ3は、リール本体2の前部に回転自在に支持される。スプール4は、ロータ3によって釣り糸が巻き付けられる糸巻胴部4aを有する。スプール4は、ロータ3の前部に前後移動自在に配置される。スプール軸15の先端には、スプール4が設けられる。オシレーティング機構6は、ハンドル1の回転によって、スプール軸15を介して、スプール4を前後方向に往復移動させる。なお、ハンドル1は、図1及び図3に示すリール本体2の左側だけでなく、リール本体2の右側にも装着可能である。

図1、図2及び図3において、本発明の一実施形態によるスピニングリール100は、釣り糸を前方に繰り出すものである。スピニングリール100は、ハンドル1を回転自在に支持するリール本体2と、ロータ3と、スプール4と、スプール軸15と、ロータ駆動機構5と、オシレーティング機構6と、を備える。ロータ3は、リール本体2の前部に回転自在に支持される。スプール4は、ロータ3によって釣り糸が巻き付けられる糸巻胴部4aを有する。スプール4は、ロータ3の前部に前後移動自在に配置される。スプール軸15の先端には、スプール4が設けられる。オシレーティング機構6は、ハンドル1の回転によって、スプール軸15を介して、スプール4を前後方向に往復移動させる。なお、ハンドル1は、図1及び図3に示すリール本体2の左側だけでなく、リール本体2の右側にも装着可能である。

ハンドル1は、図2及び図3に示すように、ハンドル軸8aの先端に、揺動可能に装着される。ハンドル1は、ハンドル軸8aと交差する方向に延びるハンドルアーム8bと、ハンドルアーム8bの先端に回転自在に装着されたハンドル把手8cとを、備える。

<リール本体の構成>

図1及び図2に示すように、リール本体2は、筐体部2aと、蓋部材2bと、竿取付脚2cと、本体ガード7と、を有する。筐体部2aは、例えばアルミニウム合金製又はマグネシウム合金製であり、開口する機構装着空間2dを有する。機構装着空間2dには、ロータ3をハンドル1の回転に連動して回転させるロータ駆動機構5と、オシレーティング機構6と、が設けられる。筐体部2aには、釣り竿を取り付けるための竿取付脚2cが一体形成される。また、筐体部2aの前部には、筒部2fが形成される。

図1及び図2に示すように、リール本体2は、筐体部2aと、蓋部材2bと、竿取付脚2cと、本体ガード7と、を有する。筐体部2aは、例えばアルミニウム合金製又はマグネシウム合金製であり、開口する機構装着空間2dを有する。機構装着空間2dには、ロータ3をハンドル1の回転に連動して回転させるロータ駆動機構5と、オシレーティング機構6と、が設けられる。筐体部2aには、釣り竿を取り付けるための竿取付脚2cが一体形成される。また、筐体部2aの前部には、筒部2fが形成される。

蓋部材2bは、例えばアルミニウム合金製又はマグネシウム合金製であり、機構装着空間2dの開口2eを覆って機構装着空間2dを塞ぐために設けられる。竿取付脚2cは、筐体部2aから斜め上前方に延びた後に前後方向に延びる概ねT字状の部分である。竿取付脚2cは、筐体部2aと一体形成されている。なお、竿取付脚2cは、蓋部材2bと一体形成されてもよい。本体ガード7は、筐体部2a及び蓋部材2bの後面、後部側面及び後部底面を覆う。

<ロータ駆動機構の構成>

ロータ駆動機構5は、図2及び図3に示すように、ハンドル1のハンドル軸8aが一体回転可能に連結された駆動軸10と、駆動軸10とともに回転する駆動ギア11と、駆動ギア11に噛み合うピニオンギア12と、を有する。駆動軸10は、たとえば、ステンレス合金製の筒状の軸である。駆動軸10は、筐体部2a及び蓋部材2bに装着された軸受(図示せず)により両端支持される。駆動軸10の両端部の内周面には、雌ねじ部(図示せず)が形成される。駆動ギア11は、例えばフェースギアの形態であり、駆動軸10に一体的に回転可能に設けられる。この実施形態では、駆動ギア11は、駆動軸10に着脱自在に設けられる。なお、駆動ギア11は、駆動軸10と一体的に設けられてもよい。

ロータ駆動機構5は、図2及び図3に示すように、ハンドル1のハンドル軸8aが一体回転可能に連結された駆動軸10と、駆動軸10とともに回転する駆動ギア11と、駆動ギア11に噛み合うピニオンギア12と、を有する。駆動軸10は、たとえば、ステンレス合金製の筒状の軸である。駆動軸10は、筐体部2a及び蓋部材2bに装着された軸受(図示せず)により両端支持される。駆動軸10の両端部の内周面には、雌ねじ部(図示せず)が形成される。駆動ギア11は、例えばフェースギアの形態であり、駆動軸10に一体的に回転可能に設けられる。この実施形態では、駆動ギア11は、駆動軸10に着脱自在に設けられる。なお、駆動ギア11は、駆動軸10と一体的に設けられてもよい。

ピニオンギア12は、たとえば、ステンレス合金製の筒状の部材である。ピニオンギア12の前部12aは、図2に示すように、ロータ3の中心部を貫通しており、ナット13を介して、ロータ3と一体回転可能に固定される。ナット13は、リテーナ18によって回り止めされる。リテーナ18は、ロータ3に固定される。ピニオンギア12は、軸方向に間隔を隔てて装着された軸受14a,14bにより、筐体部2aに回転自在に支持される。

<オシレーティング機構の構成>

オシレーティング機構6は、スプール軸15を前後方向に移動させることによって、スプール4を同方向に往復移動させるための機構である。オシレーティング機構6は、図2から図5に示すように、トラバースカム軸21と、スライダ22と、中間ギア23と、を有する。

オシレーティング機構6は、スプール軸15を前後方向に移動させることによって、スプール4を同方向に往復移動させるための機構である。オシレーティング機構6は、図2から図5に示すように、トラバースカム軸21と、スライダ22と、中間ギア23と、を有する。

<トラバースカム軸>

図2及び図3に示すように、トラバースカム軸21は、リール本体2に装着されたハンドル1の巻取り操作に連動して回転する。トラバースカム軸21は、スプール軸15の下方(図2では下奥側、図3では下右側)でスプール軸15と平行に配置されている。トラバースカム軸21は、軸芯が前後方向に沿うように、配置されている。トラバースカム軸21の両端部は、転がり軸受を介して、筐体部2aに回転自在に支持されている。図5に示すように、トラバースカム軸21は、螺旋状溝21aを有している。螺旋状溝21aは、トラバースカム軸21の外周面において交差する溝部である。

図2及び図3に示すように、トラバースカム軸21は、リール本体2に装着されたハンドル1の巻取り操作に連動して回転する。トラバースカム軸21は、スプール軸15の下方(図2では下奥側、図3では下右側)でスプール軸15と平行に配置されている。トラバースカム軸21は、軸芯が前後方向に沿うように、配置されている。トラバースカム軸21の両端部は、転がり軸受を介して、筐体部2aに回転自在に支持されている。図5に示すように、トラバースカム軸21は、螺旋状溝21aを有している。螺旋状溝21aは、トラバースカム軸21の外周面において交差する溝部である。

<スライダ>

スライダ22は、トラバースカム軸21に沿って前後方向に移動する。スライダ22は、図3に示すように、駆動ギア11に近接して、配置される。スライダ22は、図4から図6に示すように、スライダ本体24と、係合部材25と、第1軸受26と、抜け止め部材27と、ネジ部材28と、第2軸受29とを、有する。スライダ22には、スプール軸15の後端が回転不能に固定される。

スライダ22は、トラバースカム軸21に沿って前後方向に移動する。スライダ22は、図3に示すように、駆動ギア11に近接して、配置される。スライダ22は、図4から図6に示すように、スライダ本体24と、係合部材25と、第1軸受26と、抜け止め部材27と、ネジ部材28と、第2軸受29とを、有する。スライダ22には、スプール軸15の後端が回転不能に固定される。

図4に示すように、スライダ本体24は、スプール軸連結部24aと、係合部材装着部24bと、第1ガイド部24c及び第2ガイド部24dと、を有する。スプール軸連結部24aには、スプール軸15の後端部が回転不能に連結される。係合部材装着部24bには、係合部材25が装着される。第1ガイド部24c及び第2ガイド部24dは、スライダ本体24を前後方向にガイドする。

図4に示すように、スプール軸連結部24aは、概ね直方体形状である。図6に示すように、スプール軸連結部24aには、断面がD字形状のスプール軸取付孔24eが、前後方向に貫通して形成される。スプール軸取付孔24eには、スプール軸15の後端部が嵌合されており、例えば接着剤によってスプール軸15が固定される。また、スプール軸15に螺合するネジ部材37によっても、固定される。これにより、スプール軸15の後端部がスライダ本体24に固定される。

図4に示すように、係合部材装着部24bは、概ね筒状の部分である。係合部材装着部24bは、トラバースカム軸21と実質的に直交する左右方向に沿って形成された貫通孔24fを、有している。図6に示すように、貫通孔24fは、トラバースカム軸21から離れる側の端部に形成された大径部24gを有する。また、貫通孔24fは、係合部材25の軸方向の移動及び回動範囲を規制する規制突起(図示しない)を、有する。規制突起は、貫通孔24fの軸芯に向けて、円弧状に突出している。

また、図6に示すように、係合部材装着部24bは、抜け止め部材27が配置される配置平面24mを、有する。配置平面24mは、係合部材装着部24bのトラバースカム軸21から離れる側の端面である。配置平面24mは、スプール軸連結部24aより、トラバースカム軸21側に凹んで形成される。配置平面24mの下方には、ネジ部材28が螺合するネジ取付部24nが、形成される。配置平面24mの凹み深さは、ネジ部材28の頭部28aの厚みと抜け止め部材27の厚みを加算した厚みと、同じかそれよりも大きい。

図4に示すように、第1ガイド部24cは、スプール軸連結部24aのトラバースカム軸21側の壁面から突出して形成される。図6に示すように、第1ガイド部24cには、第1ガイド孔24jが形成される。第1ガイド孔24jには、スライダ22を前後方向に案内するための第1ガイド軸38aが、挿通される。第1ガイド軸38aは、両端が筐体部2aに支持される。

図4に示すように、第2ガイド部24dは、係合部材装着部24bの下面から下方に突出して形成される。図6に示すように、第2ガイド部24dには、第2ガイド孔24kが形成される。第2ガイド孔24kには、スライダ22を前後方向に案内するための第2ガイド軸38bが、挿通される。第2ガイド軸38bは、両端が筐体部2aに支持される。

このように、上下方向において、第1ガイド軸38aと第2ガイド軸38bとの間には、トラバースカム軸21が配置される。

係合部材25は、例えば、棒状の金属製の部材である。係合部材25は、図4及び図6に示すように、係合部材装着部24bの貫通孔24fに配置される。係合部材25は、軸部25aと、係合部25bとを、有する。軸部25aは、係合部25bに一体に形成される。係合部25bは、軸部25aの先端部に設けられ、螺旋状溝21aに係合可能である。

ここで、本実施形態に対応する図11A及び従来技術に対応する図11B(特開2010−172272の図6)を、比較して、本実施形態の構成の説明を行う。なお、図11Aは、図11Bと比較するための模式図である。図11Bの符号は、従来技術の図6とは異なる符号を付しているが、構成については同じである。

従来技術の項でも説明したように、図11Bで示す従来例では、係合爪425の先端部425aは、螺旋状溝421aの内側に配置されている。また、螺旋状溝421aの底部から離れる方向において、係合爪425の先端部425aにおける両端部428の長さT2は、螺旋状溝421aの深さF2より短い。すなわち、係合爪425の先端部425a全体が、摺動部として機能し、螺旋状溝421aと摺動する。これに対して、図11Aに示す本実施形態では、係合爪125の先端部125aにおける両端部の長さ、例えば突出部128の突出長さT1が、螺旋状溝21aの深さF1より長いので、突出部128の非摺動部140が、螺旋状溝21aの外側に配置された状態で、係合爪125の先端部125aにおける摺動部130が、螺旋状溝21aと摺動する。

また、従来技術では、トラバースカム軸21に沿う方向から見て、係合爪425の先端部425a(摺動部)は、螺旋状溝21aと重畳している。これに対して、本実施形態では、トラバースカム軸21に沿う方向から見て、摺動部130は螺旋状溝21aと重畳しており、突出部128の非摺動部140は、螺旋状溝21aの外側に配置されている。

また、従来技術では、係合爪425の両端の幅W2は、トラバースカム軸421の直径Rより小さい。これに対して、本実施形態では、係合爪125の幅W1は、トラバースカム軸21の直径Rより大きい。

本実施例を、さらに詳細に説明すると、図7に示すように、係合部25bは、円板部25eと、係合爪125を、有する。円板部25eは、軸部25aより大径に形成されている。円板部25eは、貫通孔24fに嵌合される。円板部25eのトラバースカム軸21側の第1面25gは、貫通孔24fの内部に形成された規制突起(図示しない)に、接触する。これにより、トラバースカム軸21側への係合部材25の移動が、規制される。すなわち、係合部25bが規制突起によって軸方向に位置決めされることによって、係合部25bとトラバースカム軸21との間隔が一定に保持される。

図7及び図8に示すように、係合爪125は、円板部25eからトラバースカム軸21に向けて板状に突出し、螺旋状溝21aに係合する。トラバースカム軸21が回転すると、係合爪125が螺旋状溝21aに案内され、スライダ22がトラバースカム軸21に沿って前後方向に移動する。例えば、スライダ22がトラバースカム軸21に沿って移動する場合、係合爪125の両端部のいずれか一方が、係合部材25が螺旋状溝21aに沿って進行する方向に、配置される。以下では、係合部材25の進行方向に配置される係合爪125の端部を、「前端」と定義する。また、係合部材25の進行方向とは反対方向に配置される係合爪125の端部を、「後端」と定義する。

図7に示すように、係合爪125の両側面は、図示しない規制突起の円弧状の部分に接触する。これにより、係合部材25の回動範囲が、規制される。また、係合爪125の両端部は、螺旋状溝21aの底部から離れる方向に、螺旋状溝21aから突出している。係合爪125は、基端部124と、先端部125aとを、有している。基端部124は、円板部25eと先端部125aとの間の部分である。基端部124は、円板部25eと一体に形成されている。基端部124は、実質的に矩形板状に形成されている。先端部125aは、螺旋状溝21aと係合する部分である。先端部125aは、螺旋状溝21aの底部に沿うように、実質的に円弧状に形成される。先端部125aは、基端部124の両側面から先細りに形成される。

係合爪125の先端部125aは、係合爪125の基端部124より幅広に形成されている。先端部125aの両端部は、上記の係合爪125の両端部に対応する部分であり、螺旋状溝21aの底部から離れる方向に、螺旋状溝21aから部分的に突出している。具体的には、係合爪125の先端部125aは、先端中央部127と、一対の突出部128とを、有している。先端中央部127は、基端部124からトラバースカム軸21に向けて延びる部分である。一対の突出部128それぞれは、先端中央部127の両側から外方に延びる部分である。突出部128の少なくとも一部が、螺旋状溝21aの底部から離れる方向において螺旋状溝21aから突出するように、突出部128は先端中央部127に一体に形成されている。

一対の突出部128のいずれか一方は、上述した前端部に対応し、一対の突出部128のいずれか他方は、上述した後端部に対応する。すなわち、前端側の突出部128(係合爪の前端部の一例)は、スライダ22の進行方向に配置される端部である。後端側の突出部128(係合爪の後端部の一例)は、スライダ22の進行方向とは反対側に配置される端部である。図7では、例えば、左側の突出部128を前端側の突出部128aとし、右側の突出部128を後端側の突出部128bとしている。

図7及び図8に示すように、前端側の突出部128aの一部及び後端側の突出部128bの一部は、螺旋状溝21aの底部から離れる方向において、螺旋状溝21aから突出している。言い換えると、前端側の突出部128a及び後端側の突出部128bは、螺旋状溝21aの底部から離れる方向において、螺旋状溝21aの深さF1より長くなるように、形成されている。より具体的には、図7に示すように、前端側の突出部128a及び後端側の突出部128bの突出長さT1は、螺旋状溝21aの底部から離れる方向、且つ軸部25aの軸芯と直交する方向において、螺旋状溝21aの深さF1より長くなるように、形成されている。また、図6に示すように、前端側の突出部128aと後端側の突出部128bとの間の幅W1が、トラバースカム軸21の直径Rより大きくなるように、前端側の突出部128aと後端側の突出部128bとは、設けられている。

なお、ここでは、突出部128bの突出長さT1及び螺旋状溝21aの深さF1を、軸部25aの軸芯と直交する方向に定義しているが、螺旋状溝21aの底部から離れる方向であれば、突出部128bの突出長さT1及び螺旋状溝21aの深さF1を定義する方向は、他の方向でもよい。

また、図7に示すように、係合爪125の先端部125a(先端中央部127及び突出部128)には、螺旋状溝21aに摺動可能な摺動部130と、螺旋状溝21aの外側に設けられる非摺動部140とが、設けられている。

摺動部130は、円弧状の側面227a(図7では片側の側面のみ図示)及び端面227bを、有している。摺動部130における側面227aは、螺旋状溝21aの壁部に対向する面である。摺動部130における端面227bは、螺旋状溝21aの底部に対向する面である。また、トラバースカム軸21に沿う方向から見て、摺動部130は、螺旋状溝21aと重畳している。なお、図7では、摺動部130に対応する部分を破線で示している。

係合爪125の両端部の少なくとも一部の厚み、例えば先端部125aの両端部における摺動部130の少なくとも一部の厚みは、螺旋状溝21aに沿う方向における先端中央部127の中央部の厚みより大きい。また、摺動部130の最厚部130a(図7を参照)は、螺旋状溝21aの開口側の隅角部21bに対向する部分である。摺動部130の最厚部130aは、係合爪125における先端部125aの側面を形成する曲面の一部である。図7では、摺動部130の最厚部130aを破線上に黒丸で示しているが、摺動部130の最厚部130aは、必ずしもポイントである必要はなく、所定の範囲であってもよい。

また、摺動部130が、螺旋状溝21aが交差する部分を通過する場合に、摺動部130の最厚部130aが、螺旋状溝21aの開口側の隅角部21bに当接可能なように、最厚部130aの厚みは、設定されている。例えば、摺動部130が、螺旋状溝21aが交差する部分を通過する場合、図7及び図9に示すように、摺動部130の最厚部130aが、螺旋状溝21aの開口側の一方の隅角部21bに当接する。この状態で、一方の側面側に設けられた摺動部130(隅角部21bに当接する側の摺動部130)は、螺旋状溝21aの一方の壁部(図9では中央右側の壁部)に沿って摺動する。一方で、他方の側面に設けられた摺動部130は、螺旋状溝21aの他方の壁部(図9では中央左側の壁部)に沿って摺動する。この摺動動作の詳細については、後述する。

なお、ここに示した先端中央部127の厚み及び突出部128の厚みは、先端中央部127及び突出部128それぞれの両側面間の距離で定義される。また、螺旋状溝21aが交差する部分とは、螺旋状溝21aの交差点の前後の範囲を示す文言である。言い換えると、螺旋状溝21aと交差する部分とは、螺旋状溝21aの交差点を基準として、スライダ22の進行方向及びスライダ22の進行方向とは反対方向の所定の範囲である。

また、図7に示すように、螺旋状溝21aに沿う方向における先端中央部127の中央部には、凹部127aが形成されている。凹部127aは、トラバースカム軸21の端部における螺旋状溝21aの壁部に、係合可能に形成されている。例えば、凹部127aは、円弧状に窪んで形成されている。また、凹部127aは、トラバースカム軸21から離れる方向に延びている。例えば、スライダ22がトラバースカム軸21の端部を通過する場合に、凹部127aは、螺旋状溝21aの一方の壁部、すなわちトラバースカム軸21の中央部側の壁部に沿って、摺動する。

非摺動部140は、螺旋状溝21aの外側に設けられている。例えば、先端中央部127の非摺動部140は、摺動部130と円板部25eとの間に設けられている。この突出部128の非摺動部140が、螺旋状溝21aの底部から離れる方向において螺旋状溝21aから突出した部分に対応する。すなわち、突出部128の非摺動部140は、摺動部130から螺旋状溝21aの外側に向けて突出した部分である。突出部128の非摺動部140には、エッジ部140aが含まれている。これにより、突出部128のエッジ部140aは、常に、螺旋状溝21aの外側に配置される。また、トラバースカム軸21に沿う方向から見て、非摺動部140は螺旋状溝21aの外側に配置されている。

図4に示した第1軸受26は、係合部材25の軸部25aを回動自在に支持するために設けられる。第1軸受26は、例えば、ポリアセタール樹脂、フッ素樹脂などの比較的摺動性が高い合成樹脂製の筒状の滑り軸受である。第1軸受26は、嵌合部26aと、突出部26bと、支持孔26cと、を有する。

図4及び図6に示すように、嵌合部26aは、貫通孔24fに嵌合する。嵌合部26aは、突出部26bとの境界部分に大径の鍔部26dを有する。鍔部26dは、貫通孔24fの大径部24g(図6を参照)に係合することによって、第1軸受26を位置決めする。具体的には、鍔部26dは、大径部24gの壁面に接触して第1軸受26のトラバースカム軸21に近づく方向の移動を規制する。これにより、第1軸受26が軸方向に位置決めされる。突出部26bは、嵌合部26aよりも小径に形成されている。支持孔26cは、軸部25aを回動自在に支持するための孔である。支持孔26cは、嵌合部26aと突出部26bを、貫通している。

図4から図6に示すように、抜け止め部材27は、板状に形成されている。抜け止め部材27は、例えばステンレス合金等の金属製の板状部材である。抜け止め部材27は、配置平面24mに装着され、第1軸受26を押圧して抜け止めする。抜け止め部材27は、突出部26bが通過可能な通過孔27aを、有する、抜け止め部材27は、スライダ本体24のネジ取付部24nに螺合するネジ部材28によって、スライダ本体24に固定される。

図4及び図6に示すように、第2軸受29は、例えば、玉軸受又はコロ軸受等の転がり軸受である。第2軸受29は、第1軸受26の係合部25b側において、貫通孔24f内に配置される。すなわち、第2軸受29は、第1軸受26と係合部25bとの間に配置される。第1軸受26と第2軸受29の間には、第2軸受29の軸方向のがたつきを抑えるためのワッシャ部材39が、配置される。図6に示すように、ワッシャ部材39は、第2軸受29の外輪に接触する。また、第2軸受29の内輪は、係合部材25の円板部25eの第1面25gと反対側の第2面25hに接触する。

<中間ギア>

図2に示すように、中間ギア23は、トラバースカム軸21の先端に一体回転可能に装着されている。図4に示すように、中間ギア23は、減速機構52を介して、ピニオンギア12に噛み合う。中間ギア23は、非円形係合によって、トラバースカム軸21の前端に一体回転可能に装着される。減速機構52は、ピニオンギア12の回転を減速して中間ギア23に伝達する。減速機構52は、ピニオンギア12に噛み合う第1ギア53と、第1ギア53と一体回転可能に回転し中間ギア23に噛み合う第2ギア54と、を有する。第1ギア53は、ピニオンギア12よりも歯数が多い。第2ギア54は、中間ギア23よりも歯数の少ない。これにより、ピニオンギア12の回転が、二段階で減速されて中間ギアに伝達される。すると、スプール4の前後移動の速度が遅くなり、釣り糸を糸巻胴部4aに密に巻き付け可能になる。

図2に示すように、中間ギア23は、トラバースカム軸21の先端に一体回転可能に装着されている。図4に示すように、中間ギア23は、減速機構52を介して、ピニオンギア12に噛み合う。中間ギア23は、非円形係合によって、トラバースカム軸21の前端に一体回転可能に装着される。減速機構52は、ピニオンギア12の回転を減速して中間ギア23に伝達する。減速機構52は、ピニオンギア12に噛み合う第1ギア53と、第1ギア53と一体回転可能に回転し中間ギア23に噛み合う第2ギア54と、を有する。第1ギア53は、ピニオンギア12よりも歯数が多い。第2ギア54は、中間ギア23よりも歯数の少ない。これにより、ピニオンギア12の回転が、二段階で減速されて中間ギアに伝達される。すると、スプール4の前後移動の速度が遅くなり、釣り糸を糸巻胴部4aに密に巻き付け可能になる。

この実施形態では、第1ギア53は、第2ギア54に非円形係合によって一体回転可能に連結される。第2ギア54は、筐体部2aの前部に両端支持された支持軸55(図4を参照)に、回転自在に支持される。ここでは、第1ギア53及びピニオンギア12は、はす歯ギアであり、中間ギア23及び第2ギア54は、すぐ歯ギアである。

スプール軸15は、図2に示すように、ピニオンギア12の中心部を貫通して配置される。スプール軸15は、ピニオンギア12の内部をオシレーティング機構6により前後に往復移動する。スプール軸15は、中間部がナット13内に装着された軸受16により、後部がピニオンギア12の後部内周面により、回転自在かつ軸方向移動自在に支持される。

<ロータの構成>

ロータ3は、図2に示すように、ピニオンギア12を介してリール本体2に回転自在に支持される。ロータ3は、ピニオンギア12に一体回転可能に連結されたロータ本体30と、第1カバー部材32と、第2カバー部材33と、ベールアーム36と、を有する。

ロータ3は、図2に示すように、ピニオンギア12を介してリール本体2に回転自在に支持される。ロータ3は、ピニオンギア12に一体回転可能に連結されたロータ本体30と、第1カバー部材32と、第2カバー部材33と、ベールアーム36と、を有する。

ロータ本体30は、ピニオンギア12を介してリール本体2に回転自在に連結される有底筒状の連結部30aと、第1ロータアーム30bと、第2ロータアーム30cと、を有する。ロータ本体30は、たとえばアルミニウム合金製又はマグネシウム合金製であり一体成形される。第1ロータアーム30bは、連結部30aの後端部の第1側(図2上側)から、連結部30aと間隔を隔てて、前方に延びている。第2ロータアーム30cは、連結部30aの後端部の第1側と対向する第2側(図2下側)から、連結部30aと間隔を隔てて、前方に延びている。

連結部30aの前部には、壁部31aが形成されている。壁部31aの中央部には、ボス部31bが形成される。ボス部31bの中心部には、貫通孔31cが形成されている。貫通孔31cには、ピニオンギア12の前部12a及びスプール軸15が、挿通される。壁部31aの前部には、ロータ3をピニオンギア12に固定するためのナット13が、配置されている。連結部30aの後部には、リール本体2の前部を収納可能な円形空間を有する凹陥部31dが、形成される。

第1カバー部材32は、第1ロータアーム30bの径方向外側を覆う。第1カバー部材32と第1ロータアーム30bとの間には、ベール反転機構(図示せず)が、設けられる。

ベールアーム36は、図2に示すように、第1及び第2ロータアーム30b,30cの先端に揺動自在に装着される。ベールアーム36は、糸解放姿勢と糸巻き取り姿勢との間で揺動可能である。ベールアーム36は、糸巻取姿勢にあるとき、ロータ3の糸巻取方向の回転により、釣り糸をスプール4に巻き付ける。

ベールアーム36は、第1ベール支持部材40と、第2ベール支持部材42と、ラインローラ41とを、有する。第1ベール支持部材40は、第1ロータアーム30bの先端の外周側に、揺動自在に装着される。第2ベール支持部材42は、第2ロータアーム30cの先端の外周側に揺動自在に、装着される。ラインローラ41は、第1ベール支持部材40の先端に回転自在に装着される。

また、ベールアーム36は、固定軸(図示せず)と、固定軸カバー44と、ベール45とを、有している。固定軸は、ラインローラ41を支持する。固定軸は、第1ベール支持部材40の先端に固定され、第1ベール支持部材40に片持ち支持する。固定軸カバー44は、固定軸の先端側に配置されている。ベール45は、固定軸カバー44と第2ベール支持部材42とを連結する。

<その他の構成>

図2に示すように、リール本体2の筒部2fの内部には、ロータ3の逆転を禁止するための逆転防止機構50が配置されている。逆転防止機構50は、内輪が遊転するローラ型のワンウェイクラッチ51を有する。この逆転防止機構50は、ロータ3の糸繰り出し方向の逆転を常時禁止しており、逆転を許可する状態をとることはない。逆転防止機構50は、筒部2fに固定されたキャップ部材20によって抜け止めされる。キャップ部材20は、例えば筒部2fの外周面にねじ込み固定される。なお、逆転防止機構を逆転許可状態と逆転禁止状態とに切り換えできるように構成してもよい。

図2に示すように、リール本体2の筒部2fの内部には、ロータ3の逆転を禁止するための逆転防止機構50が配置されている。逆転防止機構50は、内輪が遊転するローラ型のワンウェイクラッチ51を有する。この逆転防止機構50は、ロータ3の糸繰り出し方向の逆転を常時禁止しており、逆転を許可する状態をとることはない。逆転防止機構50は、筒部2fに固定されたキャップ部材20によって抜け止めされる。キャップ部材20は、例えば筒部2fの外周面にねじ込み固定される。なお、逆転防止機構を逆転許可状態と逆転禁止状態とに切り換えできるように構成してもよい。

スプール4は、図2に示すように、ロータ3の第1ロータアーム30bと第2ロータアーム30cとの間に配置されており、スプール軸15の先端に回転自在に支持される。スプール4は、スプール軸15とともに前後移動しながら、ロータ3によって糸巻胴部4aの外周に釣り糸が巻き付けられる。スプール4は、たとえばアルミニウム合金製のものである。スプール4の内部には、設定されたドラグ力がスプール4に作用するようにスプール4を制動するドラグ機構60が収納される。

ドラグ機構60は、図2に示すように、スプール4の糸繰り出し方向への回転を制動してスプール4にドラグ力を作用させるための機構である。ドラグ機構60は、ドラグ力を手で調整するためのドラグつまみ組立体65と、ドラグつまみ組立体65によりにスプール4側に押圧されてドラグ力が調整される摩擦部66と、を備える。ドラグつまみ組立体65は、スプール4の前部に配置される。摩擦部66は、スプール4の内部に配置される。

<オシレーティング機構の動作>

上記のスピニングリール100では、ハンドル1を回転させると、駆動軸10が回転し、駆動ギア11に噛み合うピニオンギア12が回転する。ピニオンギア12が回転すると、ロータ3が回転するとともに、減速機構52を介して中間ギア23が回転し、トラバースカム軸21が回転する。トラバースカム軸21が回転すると、スライダ22がトラバースカム軸21に沿って前後方向に往復移動する。このスライダ22の往復移動によって、スプール4が前後移動する。

上記のスピニングリール100では、ハンドル1を回転させると、駆動軸10が回転し、駆動ギア11に噛み合うピニオンギア12が回転する。ピニオンギア12が回転すると、ロータ3が回転するとともに、減速機構52を介して中間ギア23が回転し、トラバースカム軸21が回転する。トラバースカム軸21が回転すると、スライダ22がトラバースカム軸21に沿って前後方向に往復移動する。このスライダ22の往復移動によって、スプール4が前後移動する。

ここで、スライダ22がトラバースカム軸21の螺旋状溝21aに沿って移動する場合の係合爪125と螺旋状溝21aとの係合関係について説明する。上述したように、トラバースカム軸21が回転すると、スライダ本体24に装着された係合部材25の係合部25bが、螺旋状溝21aに係合した状態で、螺旋状溝21aに案内される。例えば、係合爪125は、螺旋状溝21aに係合した状態で、軸部25aの軸芯まわりに回動しながら、螺旋状溝21aの作用によって前後に移動する。このように係合爪125が、螺旋状溝21aに案内される場合、係合爪125の先端部125aにおける摺動部130が、螺旋状溝21aに沿って摺動する。

詳細には、図8に示すように、係合爪125が螺旋状溝21aに沿って移動する場合、係合爪125における先端部125aの摺動部130が、螺旋状溝21aの壁部及び底部に沿って摺動する。この摺動部130は、上述したように、螺旋状溝21aの壁部に対向する側面227a、及び螺旋状溝21aの底部に対向する端面227bから、構成されている。このため、摺動部130は、常に、螺旋状溝21aと面接触し、螺旋状溝21aに沿って摺動する。特に、突出部128側の摺動部130の厚みが先端中央部127の中央部の厚みより大きいので、突出部128側の摺動部130と螺旋状溝21aとの間のガタが、突出部128側の摺動部130によって抑制された状態で、先端中央部127の摺動部130及び突出部128の摺動部130は、螺旋状溝21aに沿って摺動する。

また、図9に示すように、係合爪125が螺旋状溝21aの交差点の近傍を通過する場合、係合爪125が螺旋状溝21aの交差点に到達するまでは、摺動部130の最厚部130a(片側の最厚部)が、螺旋状溝21aの開口側の隅角部21b(図9の中央右側の隅角部)に当接する。この場合、この最厚部130aが隅角部21bに当接した側の摺動部130は、最厚部130aが摺動する壁部(図9の中央右側の壁部、一方の壁部)に沿って、摺動する。また、この場合、反対側の摺動部130は、螺旋状溝21aの他方の壁部(図9の中央左側の壁部;上記の一方の壁部に対向する壁部)に沿って、摺動する。

一方で、係合爪125が螺旋状溝21aの交差点を通過した場合には、摺動部130の最厚部130a(上記とは反対側の片側の最厚部)が、螺旋状溝21aの開口側の隅角部21b(図9の中央左下の隅角部)に当接する。この状態で、この最厚部130aが隅角部21bに当接した側の摺動部130は、螺旋状溝21aの一方の壁部(図9の中央左下の壁部)に沿って、摺動する。また、この場合、反対側の摺動部130は、螺旋状溝21aの他方の壁部(上記の図9の中央右側の壁部)に沿って、摺動する。

さらに、図10に示すように、係合爪125がトラバースカム軸21の端部を通過する場合、係合爪125の先端中央部127における片側の凹部127aが、トラバースカム軸21の中央部側の壁部に沿って、摺動する。また、この凹部127a側の摺動部130も、トラバースカム軸21の中央部側の壁部に沿って、摺動する。一方で、上記の凹部127aとは反対側の摺動部130における最厚部130aは、螺旋状溝21aの開口側の隅角部21bに当接する。また、最厚部130aが隅角部21bに当接した側の摺動部130は、螺旋状溝21aの壁部(図10の左側の壁部)に沿って、摺動する。このように、係合爪125がトラバースカム軸21の端部を通過する場合においても、摺動部130と螺旋状溝21aとの面接触によって、摺動部130は螺旋状溝21aに沿って移動する。

このように、本オシレーティング機構6では、スライダ22がトラバースカム軸21に沿って往復移動する場合、係合爪125の摺動部130は、螺旋状溝21aと常に面接触し、螺旋状溝21aに沿って移動する。詳細には、係合爪125の突出部128の非摺動部140、例えば突出部128のエッジ部140aが、常に螺旋状溝21aの外側に配置された状態で、係合爪125の摺動部130は、螺旋状溝21aと面接触しながら、螺旋状溝21aに沿って移動する。

<他の実施形態>

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。特に、本明細書に書かれた複数の実施形態及び変形例は必要に応じて任意に組合せ可能である。なお、以降の実施形態の説明では、前記実施形態と異なる部分について異なる符号(第1実施形態の符号を3桁に変更した符号)を付けて説明し、同様な構成についての説明を省略する。

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。特に、本明細書に書かれた複数の実施形態及び変形例は必要に応じて任意に組合せ可能である。なお、以降の実施形態の説明では、前記実施形態と異なる部分について異なる符号(第1実施形態の符号を3桁に変更した符号)を付けて説明し、同様な構成についての説明を省略する。

(a)前記実施形態では、係合爪125が一対の突出部128を有する場合の例を示したが、係合爪125の両端部が、螺旋状溝21aの深さF1より長ければ、係合爪125の両端部の形状は、どのように形成してもよい。例えば、係合爪125の先端部125aにおける両端部が螺旋状溝21aの深さF1より長くなるように、係合爪125を構成さえすれば、係合爪125の先端部125aにおける両端部には、必ずしも、突出部128を設ける必要はない。この場合、係合爪125の先端部125aの両端部には、突出部128が設けられはしないが、非摺動部140は設けられ、この非摺動部140が螺旋状溝21aの外側に配置される。

(c)前記実施形態では、一対の突出部128(前端側の突出部128a及び後端側の突出部128b)それぞれが、先端中央部127の両側に突出する場合の例を示したが、突出部128の非摺動部140が螺旋状溝21aの外側に配置されていれば、突出部128の形状は、どのように形成してもよい。

(d)前記実施形態では、係合爪125の両端部、例えば前端側の突出部128a及び後端側の突出部128bが、螺旋状溝21aの深さより長い場合の例を示したが、前端側の突出部128aが螺旋状溝21aの深さより長ければ、後端側の突出部128bは、必ずしも、螺旋状溝21aの深さより長くなくてもよい。

<特徴>

上記実施形態は、下記のように表現可能である。

上記実施形態は、下記のように表現可能である。

(A)スピニングリール100のオシレーティング機構6は、釣り糸が巻き付けられるスプール4を、リール本体2に対して、往復移動させるためのものである。オシレーティング機構6は、トラバースカム軸21と、スライダ22とを、備えている。トラバースカム軸21は、リール本体2に装着されたハンドル1の巻取り操作に連動して回転する。トラバースカム軸21は、螺旋状溝21aを有している。スライダ22は、トラバースカム軸21の螺旋状溝21aに係合する係合爪125を、有している。ここで、螺旋状溝21aに沿う方向における係合爪125の前端側の突出部128aは、螺旋状溝21aの深さより長くなるように、設けられている。

本オシレーティング機構6では、螺旋状溝21aに沿う方向における係合爪125の前端側の突出部128aが、螺旋状溝21aの深さより長くなるように、設けられているので、係合爪125と螺旋状溝21aとの面接触によって、係合爪125を螺旋状溝21aに沿って移動させることができる。例えば、前端側の突出部128aのエッジ部140aが螺旋状溝21aの外側に配置された状態で、係合爪125を螺旋状溝21aに沿って移動させることができる。これにより、前端側の突出部128aのエッジ部140aが螺旋状溝21aに干渉することなく、係合爪125を螺旋状溝21aに沿ってスムーズに移動させることができる。すなわち、オシレーティング機構6をスムーズに動作させることができる。

(B)スピニングリール100のオシレーティング機構6は、係合爪125の前端側の突出部128aが、螺旋状溝21aの底部から離れる方向に、突出している。

この場合、係合爪125の前端側の突出部128aを、螺旋状溝21aの深さより長く、且つ螺旋状溝21aの底部から離れる方向に、突出させることによって、係合爪125と螺旋状溝21aとの面接触によって、係合爪125を螺旋状溝21aに沿ってスムーズに移動させることができる。また、この場合、前端側の突出部128aのエッジ部140aを、螺旋状溝21aの外側に配置することができるので、前端側の突出部128aのエッジ部140aを螺旋状溝21aに干渉させることなく、係合爪125を螺旋状溝21aに沿ってスムーズに移動させることができる。

(C)スピニングリール100のオシレーティング機構6では、係合爪125の前端側の突出部128aと係合爪125の後端側の突出部128bとの間の幅が、トラバースカム軸21の直径より大きい。

この場合、係合爪125の前端側の突出部128aと係合爪125の後端側の突出部128bとの間の幅W1,W2が、トラバースカム軸21の直径Rより大きいので、突出部128aのエッジ部140aを、螺旋状溝21aの外側に確実に配置することができる。これにより、突出部128aのエッジ部140aを螺旋状溝21aに干渉させることなく、係合爪125を螺旋状溝21aに沿ってスムーズに移動させることができる。

(D)スピニングリール100のオシレーティング機構6では、係合爪125が、螺旋状溝21aの内部に配置され螺旋状溝21aと摺動可能な摺動部130と、螺旋状溝21aの外側に設けられる非摺動部140とを、有している。

この場合、非摺動部140が螺旋状溝21aの外側に配置された状態で、係合爪125の摺動部130を、螺旋状溝21aと面接触させて、螺旋状溝21aに沿ってスムーズに摺動させることができる。すなわち、前端側の突出部128aのエッジ部140aを螺旋状溝21aに干渉させることなく、係合爪125を螺旋状溝21aに沿ってスムーズに移動させることができる。

(E)スピニングリール100のオシレーティング機構6では、トラバースカム軸21に沿う方向から見て、摺動部130は螺旋状溝21aと重畳しており、非摺動部140は螺旋状溝21aの外側に配置されている。

この場合、摺動部130が螺旋状溝21aと重畳しているので、係合爪125の摺動部130を、螺旋状溝21aと確実に面接触させることができる。また、非摺動部140例えばエッジ部140aを、螺旋状溝21aの外側に確実に配置することができる。

(F)スピニングリール100のオシレーティング機構6では、係合爪125の前端側の突出部128aにおける非摺動部140が、摺動部130から螺旋状溝21aの外側に向けて突出している。

この場合、前端側の突出部128aにおける非摺動部140、例えば前端側の突出部128aにおけるエッジ部140aが、摺動部130から螺旋状溝21aの外側に向けて突出しているので、前端側の突出部128aのエッジ部140aを螺旋状溝21aに干渉させることなく、係合爪125を螺旋状溝21aに沿ってスムーズに移動させることができる。

(G)スピニングリール100のオシレーティング機構6では、前端側の摺動部130の少なくとも一部の厚みが、螺旋状溝21aに沿う方向における係合爪125の中央部の厚みより大きい。

この場合、係合爪125を螺旋状溝21aに確実に接触させることができ、係合爪125を螺旋状溝21aに沿ってスムーズに移動させることができる。

(H)スピニングリール100のオシレーティング機構6では、摺動部130の最厚部130aが、螺旋状溝21aの開口側の隅角部21bに対向する部分である。

この場合、係合爪125が螺旋状溝21aの交差部を通過する場合に、前端側の摺動部130の最厚部130aを、螺旋状溝21aの開口側の隅角部21bに当接させることができる。これにより、螺旋状溝21aの交差部において係合爪125と螺旋状溝21aとの間に生じうるガタを、確実に抑制することができる。すなわち、螺旋状溝21aの交差部において、係合爪125を螺旋状溝21aに沿ってスムーズに移動させることができる。

(I)スピニングリール100のオシレーティング機構6では、螺旋状溝21aに沿う方向における係合爪125の中央部には、凹部127aが形成されている。

この場合、係合爪125が、トラバースカム軸21の端部側の螺旋状溝21aを、通過する場合に、係合爪125の中央部に形成された凹部127aを、螺旋状溝21aの壁部に沿って摺動させることができる。これにより、トラバースカム軸21の端部側において、係合爪125を螺旋状溝21aに沿ってスムーズに移動させることができる。

(J)スピニングリール100のオシレーティング機構6では、螺旋状溝21aに沿う方向における係合爪125の後端側の突出部128bが、螺旋状溝21aの深さより長い。係合爪125の後端側の突出部128bは、螺旋状溝21aの底部から離れる方向及び螺旋状溝21aに沿う方向の少なくともいずれか一方に、突出している。

この場合、係合爪125の後端側の突出部128bを、上記の前端側の突出部128aと同様に構成することによって、係合爪125を螺旋状溝21aに沿って、安定的且つスムーズに移動させることができる。

100 スピニングリール

1 ハンドル

2 リール本体

4 スプール

6 オシレーティング機構

21 トラバースカム軸

21a 螺旋状溝

22 スライダ

125 係合爪

128 第2先端部(係合爪の前端部又は係合爪の後端部の一例)

128a 前端側の第2先端部(係合爪の前端部の一例)

128b 後端側の第2先端部(係合爪の後端部の一例)

1 ハンドル

2 リール本体

4 スプール

6 オシレーティング機構

21 トラバースカム軸

21a 螺旋状溝

22 スライダ

125 係合爪

128 第2先端部(係合爪の前端部又は係合爪の後端部の一例)

128a 前端側の第2先端部(係合爪の前端部の一例)

128b 後端側の第2先端部(係合爪の後端部の一例)

Priority Applications (7)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013206304A JP6304994B2 (ja) | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 釣用リールの往復移動機構 |

| KR1020140067670A KR102312398B1 (ko) | 2013-10-01 | 2014-06-03 | 낚시용 릴의 왕복 이동 기구 |

| TW103121677A TWI623262B (zh) | 2013-10-01 | 2014-06-24 | Reciprocating mechanism for fishing reel |

| US14/475,921 US9743650B2 (en) | 2013-10-01 | 2014-09-03 | Reciprocating mechanism for a fishing reel |

| MYPI2014702672A MY171186A (en) | 2013-10-01 | 2014-09-19 | Reciprocating mechanism for a fishing reel |

| EP14186642.6A EP2856870B1 (en) | 2013-10-01 | 2014-09-26 | Reciprocating mechanism for a fishing reel |

| CN201410516359.4A CN104509505B (zh) | 2013-10-01 | 2014-09-30 | 垂钓用绕线轮的往复移动机构 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013206304A JP6304994B2 (ja) | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 釣用リールの往復移動機構 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2015065962A JP2015065962A (ja) | 2015-04-13 |

| JP2015065962A5 true JP2015065962A5 (ja) | 2016-11-10 |

| JP6304994B2 JP6304994B2 (ja) | 2018-04-04 |

Family

ID=52833423

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013206304A Active JP6304994B2 (ja) | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 釣用リールの往復移動機構 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6304994B2 (ja) |

Family Cites Families (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS6015166U (ja) * | 1983-07-12 | 1985-02-01 | ダイワ精工株式会社 | 魚釣用両軸受型リ−ルのレベルワインダ− |

| JPH0751898Y2 (ja) * | 1989-06-16 | 1995-11-29 | 株式会社シマノ | スピニングリール |

| US5934586A (en) * | 1997-06-06 | 1999-08-10 | Zebco Corporation | Oscillation mechanism for spinning reel |

| JP2004236595A (ja) * | 2003-02-06 | 2004-08-26 | Daiwa Seiko Inc | 魚釣用リール |

| JP5008321B2 (ja) * | 2005-09-07 | 2012-08-22 | 株式会社シマノ | スピニングリールの往復移動機構 |

| JP4764848B2 (ja) * | 2007-03-26 | 2011-09-07 | グローブライド株式会社 | 魚釣用スピニングリール |

-

2013

- 2013-10-01 JP JP2013206304A patent/JP6304994B2/ja active Active

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US9363988B2 (en) | Spinning reel | |

| US9295243B2 (en) | Ratchet wheel for fishing reel | |

| JP5008321B2 (ja) | スピニングリールの往復移動機構 | |

| US10631529B2 (en) | Torque limiting device for fishing reel and spinning reel | |

| US9370173B2 (en) | Spinning reel | |

| JP6261990B2 (ja) | 釣り用リールの往復移動機構 | |

| TWI623262B (zh) | Reciprocating mechanism for fishing reel | |

| JP2004081077A (ja) | スピニングリールの往復移動装置 | |

| JP2014155469A (ja) | スピニングリールの糸係止具及びそれを用いたスピニングリールのスプール | |

| KR102066467B1 (ko) | 스피닝 릴 | |

| JP2014138560A5 (ja) | ||

| JP6304994B2 (ja) | 釣用リールの往復移動機構 | |

| JP2015065962A5 (ja) | ||

| JP6376756B2 (ja) | 釣用リールの往復移動機構 | |

| US20140361110A1 (en) | Spinning reel for fishing and a braking operation lever for the rotor braking device | |

| JP2010166837A (ja) | スピニングリールのピニオンギア | |

| JP2015128403A5 (ja) | ||

| JP4314107B2 (ja) | スピニングリールのオシレーティング機構 | |

| JP2010104275A (ja) | 魚釣用スピニングリール | |

| JP4314119B2 (ja) | スピニングリールの往復移動装置 | |

| EP2898772B1 (en) | Fishing reel |