JP2015004866A - 画像投射装置 - Google Patents

画像投射装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2015004866A JP2015004866A JP2013130736A JP2013130736A JP2015004866A JP 2015004866 A JP2015004866 A JP 2015004866A JP 2013130736 A JP2013130736 A JP 2013130736A JP 2013130736 A JP2013130736 A JP 2013130736A JP 2015004866 A JP2015004866 A JP 2015004866A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- image

- light source

- air

- projection

- unit

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR

- G03B21/00—Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor

- G03B21/14—Details

- G03B21/16—Cooling; Preventing overheating

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR

- G03B21/00—Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor

- G03B21/14—Details

- G03B21/28—Reflectors in projection beam

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N9/00—Details of colour television systems

- H04N9/12—Picture reproducers

- H04N9/31—Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]

- H04N9/3141—Constructional details thereof

- H04N9/3144—Cooling systems

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Multimedia (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Projection Apparatus (AREA)

- Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)

Abstract

Description

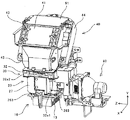

図19に示すように、特許文献1の画像投射装置には、画像形成部として、画像生成素子12を備えた光変調部10と、光源60からの光を、画像生成素子に照射する照明部20とを備えている。照明部20は、カラーホイール21、ライトトンネル22、2枚のリレーレンズ23、シリンダミラー24および凹面ミラー25を有しており、これらは、照明ブラケット26に保持されている。

図20に示すように、光変調部10は、照明部20の照明ブラケット26の下面に固定されており、光変調部10には、画像生成素子の熱を放熱する放熱手段としてのヒートシンク13が設けられている。

また、プロジェクタ1の上面には、ユーザがプロジェクタ1を操作するための操作部83が設けられている。また、プロジェクタ1の側面には、ピント調整のためのフォーカスレバー33が設けられている。

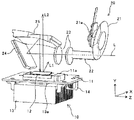

投射対象の画像を生成するDMD12は、不図示の光源の光が照明部20によって照射され、この照明部20によって照射された光を変調することで画像を生成する。DMD12によって生成された画像は、第1光学部30の第1光学系70、第2光学部40の折り返しミラー41、曲面ミラー42を介して、投射面101に投射される。

図3に示すように、光変調部10、照明部20、第1光学部30、第2光学部40が、投射面および投射像の像面と平行な方向のうち図中Y方向に並べて配置されている。また、照明部20の図中右側には、光源装置60が配置されている。

図4は、光源装置60の概略斜視図である。

光源装置60は、光源ブラケット62を有しており、光源ブラケット62の上部にハロゲンランプ、メタルハライドランプ、高圧水銀ランプなどの光源61が装着さている。また、光源ブラケット62には、不図示の電源部に接続された電源コネクタと接続するコネクタ部62aが設けられている。コネクタ部62aは、光源装置60の長手方向(Z方向)一端側に設けられている。

図5は、照明部20に収納された光学系部品を、他の部とともに示す斜視図である。

図5に示すように、照明部20は、カラーホイール21、ライトトンネル22、2枚のリレーレンズ23、シリンダミラー24、凹面ミラー25を有しており、これらは、照明ブラケット26に保持されている。照明ブラケット26は、2枚のリレーレンズ23、シリンダミラー24、凹面ミラー25が収納される筐体状の部分261を有しており、この筐体状の部分261の4つの側面部のうち、図中右側のみ側面を有し、他の3面は、開口した形状となっている。そして、図中X方向の奥側の側面部開口には、OFF光板27(図6参照)が取り付けられており、図中X方向手前側の側面部開口には、いずれの図面にも図示されていないカバー部材が取り付けられる。これにより、照明ブラケット26の筐体状の部分261に収納される2枚のリレーレンズ23、シリンダミラー24、凹面ミラー25は、照明ブラケット26と、OFF光板27(図6参照)と、いずれの図面にも図示されていないカバー部材とにより覆われる。

照明ブラケット26の筐体状の部分261の上部には、図中Y方向に対して直交する上面26bが設けられている。この上面26bの4角には、第1光学部30をネジ止めするためのネジが貫通する貫通孔が設けられている(図6では、貫通孔26c1と26c2とが図示されており、残りの貫通孔については、不図示)。また、図中X方向手前側の貫通孔26c1,26c2に隣接して、第1光学部30を照明部20に位置決めするための位置決め孔26e1,26e2が設けられている。図中X方向手前側に設けられた2個の位置決め孔のうち、カラーホイール21配置側の位置決め孔26e1は、位置決めの主基準であり、丸穴形状となっている。カラーホイール21配置側と反対側の位置決め孔26e2は、位置決めの従基準であり、Z方向に延びる長穴となっている。また、各貫通孔26c1,26c2の周囲は、照明ブラケット26の上面26bよりも突出しており、第1光学部30をY方向に位置決めするための位置決め突起26fとなっている。位置決め突起26fを設けずに、Y方向の位置精度を高める場合、照明ブラケット26の上面全体の平面度を高める必要があり、コスト高になる。一方、位置決め突起26fを設けることで、位置決め突起26fの部分だけ、平面度を高めればよいので、コストを抑えて、Y方向の位置精度を高めることができる。

カラーホイール21は、円盤形状のものであり、カラーモータ21aのモータ軸に固定されている。カラーホイール21には、回転方向にR(レッド)、G(グリーン)、B(ブルー)などのフィルタが設けられている。光源装置60のホルダ64に設けられた不図示のリフレクタにより集光された光は、出射窓63を通って、カラーホイール21の周端部に到達する。カラーホイール21の周端部に到達した光は、カラーホイール21の回転により時分割でR,G,Bの光に分離される。

図7に示すように、光変調部10は、DMD12が装着されるDMDボード11を備えている。DMD12は、マイクロミラーが格子状に配列された画像生成面を上向きにしてDMDボード11に設けられたソケット11aに装着されている。DMDボード11には、DMDミラーを駆動するための駆動回路などが設けられている。DMDボード11の裏面(ソケット11aが設けられた面と反対側の面)には、DMD12の熱を放熱する放熱手段としてのヒートシンク13が固定されている。DMDボード11のDMD12が装着される箇所は、貫通しており、ヒートシンク13には、この不図示の貫通孔に挿入される突起部13aが形成されている。この突起部13aの先端は、平面状になっている。突起部13aを不図示の貫通孔に挿入して、DMD12の裏面(画像生成面と反対側の面)に突起部13a先端の平面部を当接させている。この平面部やDMD12の裏面のヒートシンク13が当接する箇所に弾性変形可能な伝熱シートを貼り付けて、突起部13aの平面部とDMD12の裏面との密着性を高めて、熱伝導性を高めてもよい。

図8は、第1光学系から投射面までの光路を示す斜視図である。

第2光学部40は、図8に示すように、第2光学系を構成する折り返しミラー41と、凹面状の曲面ミラー42とを備えている。曲面ミラー42の光を反射する面は、球面、回転対称非球面、自由曲面形状などにすることができる。

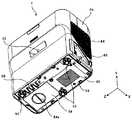

図9に示すように、プロジェクタ1の底面を構成するベース部材53には、開閉カバー54が設けられており、開閉カバー54には、回転操作部54aが設けられている。回転操作部54aを回転すると、開閉カバー54と装置本体との固定が解除され、開閉カバー54が、装置本体から取り外し可能となる。また、ベース部材53のDMD12と対向する箇所には、第1吸気口92が設けられている。

図10に示すように、投射レンズ部31には、フォーカスギヤ36が設けられており、フォーカスギヤ36には、アイドラギヤ35が噛み合っている。アイドラギヤ35には、レバーギヤ34が噛み合っており、レバーギヤ34の回転軸には、フォーカスレバー33が固定されている。フォーカスレバー33の先端部分は、先の図1に示すように、装置本体から露出している。

図12に示すように、プロジェクタ1は、例えば会議室などで使用する場合、プロジェクタ1をテーブル100に置いてホワイトボードなどの投射面101に画像を投射して使用される。また、図13に示すように、本実施形態のプロジェクタ1は、天井105に吊り下げて使用することもできる。

図14に示すように、プロジェクタ1の側面の一方(図中左側)にプロジェクタ1内に装置外の空気を取り込むための開口した第2吸気口84が設けられている。第2吸気口84には吸気用のファンは配置されていない。また、プロジェクタ1の側面の他方(図中右側)にプロジェクタ1内の空気を排気する開口した排気口85が設けられている。また、排気口85と対向するように、排気ファン86が設けられている。

図18に示すように、第2吸気口84を無くことで、機内の流れは主に画像形成部(照明部20、光変調部10)が配置された領域S2→光源装置60が配置された領域S4→電源装置80が配置された領域S3の順に流れる。それに対して投射光学系(第1光学部30、第2光学部40)が配置された領域S1(図中左上)は、空気の流れがほとんど無い領域になる。これにより、装置内に取り込まれた装置外の空気が、第2光学部内に入り込み、装置外の空気に含まれるゴミなどが、曲面ミラー42や折り返しミラー41に付着するのをより一層抑制することができる。このように、曲面ミラー42や折り返しミラー41にゴミなどが付着するのを抑制することができるので、長期にわたり、良好な投射画像を投射することができ、信頼性の高いプロジェクタを提供することができる。

(態様1)

画像を投射するための投射光学系などの投射光学部と、投射光学部を収納するための筐体(本実施形態では、外装カバー59、ベース部材53などで構成)とを備えた画像投射装置において、投射光学部は、隙間(本実施形態では、第1光学部30と曲面ミラー42の下面との間)を備え、隙間から空気の流入が可能であり、筐体は、所定の面に設けられ排気ファン86などの第1のファンを備える排気口85、吸気ブロワ91などの第2のファンを備え排気口85へ向かう流路が隙間付近を含まない第1の吸気口92、および、第1吸気口92とは異なる面に設けられ排気口85へ向かう流路が隙間付近を含みファンを備えない第2の吸気口84を備える。

態様1によれば、第1吸気口92を、第2吸気口84が設けられた面とは異なる面である光変調部10と対向するベース部材53に設ければ、第1吸気口92から吸気された装置外の空気が、直接、光変調部10(本実施形態では光変調部10のヒートシンク13)へ流すことができる。これにより、第1吸気口92から吸気した装置外の空気を、垂直ダクト192を経由して光変調部10に流す特許文献1に記載の画像投射装置に比べて、装置外の空気が光変調部10に到達するまでの圧力損失を抑えることができる。その結果、排気口85へ流れ込む流路が上記隙間を含まない、光変調部10および光源を経由する流路の流量を、特許文献1に記載の画像投射装置に比べて増加させることができる。光源冷却後の空気の流量が増えることで、排気ファン86により、ファンを有さない第2吸気口84から取り込まれる外気の流量を、特許文献1に記載の画像投射装置に比べて低下させることができる。その結果、上記隙間付近を経由する排気口85へ流れ込む流路の流量が低下し、投射光学部内に装置外の空気が流れ込むのを抑制することができる。これにより、投射光学部が保持するミラーやレンズなどの光学部品に外気に含まれるゴミなどが付着するのを抑制することができる。

(態様1)において、DMD12などの画像生成素子を備え、DMD12などの画像生成素子の画像出射方向が、上下方向または左右方向に平行となるように、光源61の光出射方向および画像生成素子の画像出射方向いずれにも直交する方向から当該画像投射装置を見たとき、当該画像投射装置を、上下方向および左右方向に2等分して、4つの領域に区分けしたとき、排気口85を、第1吸気口92が配置された領域(図14のS2)に対して対角の領域(図14のS3)に配置し、光源61を、投射光学系などの投射光学部が配置された領域(図14のS1)に対して対角の領域(図14のS4)に配置した。

かかる構成を備えることで、実施形態で説明したように、第1吸気口92などの吸気口から吸気した外気を、投射光学系などの投射光学部が配置された領域(図14のS1)に流さずに、DMD12などの画像生成素子、光源61を冷却して排気口85から排気することができる。これにより、投射光学部の曲面ミラー42や折り返しミラー41などの光学部品に外気に含まれるホコリなどが付着するのを抑制することができる。

(態様1)または(態様2)において、筐体の投射光学系などの投射光学部と対向する箇所は、塞がれている。

かかる構成を備えることで、先の図18を用いて説明したように、投射光学系Bなどの投射光学部が配置された領域S1に装置内に取り込まれた装置外の空気がほとんど流れなくするようにできる。これにより、経時にわたり、曲面ミラー42や折り返しミラー41などの光学部品に外気に含まれるホコリなどが付着するのを抑制することができる。

10:光変調部

11:ボード

13:ヒートシンク

20:照明部

30:第1光学部

40:第2光学部

40, 光学部

41:折り返しミラー

42:曲面ミラー

53:ベース部材

59:外装カバー

60:光源装置

61:光源

80:電源装置

84:第2吸気口

85:排気口

86:排気ファン

91:吸気ブロワ

91a:ブロワ吸気口

91b:ブロワ排気口

92:第1吸気口

93:水平ダクト

94:排気ダクト

95:光源ブロワ

96:光源ダクト

120:冷却部

Claims (3)

- 画像を投射するための投射光学部と、

前記投射光学部を収納するための筐体とを備えた画像投射装置において、

前記投射光学部は、隙間を備え、前記隙間から空気の流入が可能であり、

前記筐体は、所定の面に設けられ第1のファンを備える排気口、第2のファンを備え前記排気口へ向かう流路が前記隙間付近を含まない第1の吸気口、および、前記第1吸気口とは異なる面に設けられ前記排気口へ向かう流路が前記隙間付近を含みファンを備えない第2の吸気口を備えることを特徴とする画像投射装置。 - 請求項1に記載の画像投射装置において、

前記画像を生成するための画像生成素子を備え、

前記画像生成素子の画像出射方向が、上下方向または左右方向に平行となるように、前記光源の光出射方向および画像生成素子の画像出射方向いずれにも直交する方向から当該画像投射装置を見たとき、

当該画像投射装置を、上下方向および左右方向に2等分して、4つの領域に区分けしたとき、

前記排気口を、前記第1吸気口が配置された領域に対して対角の領域に配置し、前記光源を、前記投射光学部が配置された領域に対して対角の領域に配置したことを特徴とする画像投射装置。 - 請求項1または2に記載の画像投射装置において、

前記筐体の前記投射光学部と対向する箇所は、吸気口がないことを特徴とする画像投射装置。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013130736A JP2015004866A (ja) | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 画像投射装置 |

| EP14173316.2A EP2816406B1 (en) | 2013-06-21 | 2014-06-20 | Image projector comprising a cooling system |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013130736A JP2015004866A (ja) | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 画像投射装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2015004866A true JP2015004866A (ja) | 2015-01-08 |

| JP2015004866A5 JP2015004866A5 (ja) | 2017-01-12 |

Family

ID=50972597

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013130736A Pending JP2015004866A (ja) | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 画像投射装置 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| EP (1) | EP2816406B1 (ja) |

| JP (1) | JP2015004866A (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2017021291A (ja) * | 2015-07-14 | 2017-01-26 | 株式会社リコー | 画像投影装置 |

Citations (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2000194071A (ja) * | 1998-12-28 | 2000-07-14 | Seiko Epson Corp | 投写型表示装置 |

| JP2003215702A (ja) * | 2002-01-23 | 2003-07-30 | Seiko Epson Corp | プロジェクタ |

| JP2005173019A (ja) * | 2003-12-09 | 2005-06-30 | Casio Comput Co Ltd | 光源装置及びそれを備えたプロジェクタ |

| JP2012063388A (ja) * | 2010-09-14 | 2012-03-29 | Seiko Epson Corp | プロジェクター |

| WO2012042613A1 (ja) * | 2010-09-29 | 2012-04-05 | 日立コンシューマエレクトロニクス株式会社 | 投写型映像表示装置 |

| JP2013097341A (ja) * | 2011-11-04 | 2013-05-20 | Ricoh Co Ltd | 画像投影装置 |

Family Cites Families (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5692654B2 (ja) | 2011-11-04 | 2015-04-01 | 株式会社リコー | 画像投影装置 |

-

2013

- 2013-06-21 JP JP2013130736A patent/JP2015004866A/ja active Pending

-

2014

- 2014-06-20 EP EP14173316.2A patent/EP2816406B1/en active Active

Patent Citations (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2000194071A (ja) * | 1998-12-28 | 2000-07-14 | Seiko Epson Corp | 投写型表示装置 |

| JP2003215702A (ja) * | 2002-01-23 | 2003-07-30 | Seiko Epson Corp | プロジェクタ |

| JP2005173019A (ja) * | 2003-12-09 | 2005-06-30 | Casio Comput Co Ltd | 光源装置及びそれを備えたプロジェクタ |

| JP2012063388A (ja) * | 2010-09-14 | 2012-03-29 | Seiko Epson Corp | プロジェクター |

| WO2012042613A1 (ja) * | 2010-09-29 | 2012-04-05 | 日立コンシューマエレクトロニクス株式会社 | 投写型映像表示装置 |

| JP2013097341A (ja) * | 2011-11-04 | 2013-05-20 | Ricoh Co Ltd | 画像投影装置 |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2017021291A (ja) * | 2015-07-14 | 2017-01-26 | 株式会社リコー | 画像投影装置 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| EP2816406B1 (en) | 2018-02-28 |

| EP2816406A1 (en) | 2014-12-24 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US9429828B2 (en) | Image projection apparatus | |

| JP6222547B2 (ja) | 照明装置および画像投射装置 | |

| JP5664979B2 (ja) | 画像投影装置 | |

| JP5641441B2 (ja) | 画像投影装置 | |

| JP2013195668A (ja) | 画像投影装置 | |

| JP2014149492A (ja) | 画像投影装置 | |

| JP2015018024A (ja) | 画像投射装置 | |

| JP5637469B1 (ja) | 画像投射装置 | |

| JP2013195669A (ja) | 画像投影装置 | |

| JP5637459B2 (ja) | 投射光学装置および画像投影装置 | |

| JP6086286B2 (ja) | 画像投影装置 | |

| JP2014106288A (ja) | 画像投影装置 | |

| JP6191905B2 (ja) | 投射光学装置および画像投影装置 | |

| JP2015004866A (ja) | 画像投射装置 | |

| JP2014167502A (ja) | 画像投影装置 | |

| JP5751508B2 (ja) | 画像投影装置 | |

| JP6008243B2 (ja) | 画像投影装置 | |

| JP2016206685A (ja) | 画像投影装置 | |

| JP2015004881A (ja) | 画像投射装置 | |

| US9606426B2 (en) | Duct cover for an image projection apparatus | |

| JP5995154B2 (ja) | 画像投影装置 | |

| JP5751511B1 (ja) | 画像投影装置 | |

| JP2013250511A (ja) | 画像投影装置 | |

| JP2016194716A (ja) | 画像投影装置 | |

| JP2015062078A (ja) | 画像投影装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20160607 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20161129 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20170223 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20170310 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20170908 |