JP2005293890A - スイッチ板 - Google Patents

スイッチ板 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2005293890A JP2005293890A JP2004103363A JP2004103363A JP2005293890A JP 2005293890 A JP2005293890 A JP 2005293890A JP 2004103363 A JP2004103363 A JP 2004103363A JP 2004103363 A JP2004103363 A JP 2004103363A JP 2005293890 A JP2005293890 A JP 2005293890A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- nameplate

- switch

- case

- plate

- actuating

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 19

- 229920003002 synthetic resin Polymers 0.000 description 12

- 239000000057 synthetic resin Substances 0.000 description 12

- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 11

- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 11

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 9

- 210000001015 abdomen Anatomy 0.000 description 8

- 239000012790 adhesive layer Substances 0.000 description 4

- 239000004745 nonwoven fabric Substances 0.000 description 4

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3

- 238000000034 method Methods 0.000 description 3

- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3

- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3

- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 3

- 229920002799 BoPET Polymers 0.000 description 2

- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2

- 238000007667 floating Methods 0.000 description 2

- 229920000139 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 2

- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 description 2

- 230000003187 abdominal effect Effects 0.000 description 1

- 239000002390 adhesive tape Substances 0.000 description 1

- 239000000463 material Substances 0.000 description 1

- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1

- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1

- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1

- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1

- -1 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 1

- 238000007639 printing Methods 0.000 description 1

- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Push-Button Switches (AREA)

Abstract

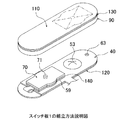

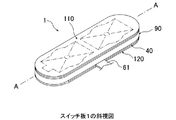

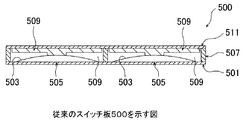

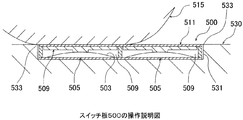

【解決手段】上部から押圧することでオンオフ操作されるスイッチ10,30と、スイッチ10,30の上部に設置される作動型物70,80と、作動型物70,80を収納するケース90と、可撓性を有するフイルムからなりケース90及び作動型物70,80を覆ってケース90上面に固着される銘板110とを具備する。作動型物70,80の銘板110に対向する側の面の一部に突起部71,103を設けて突起部71,103を銘板110に当接することで、この銘板110の突起部71,103が当接する部分を、銘板110のその周囲の部分よりも突出させる。

【選択図】図4

Description

10 二段スイッチ(スイッチ)

30 一段スイッチ(スイッチ)

40 フレキシブル基板

41 合成樹脂フイルム

43,45,47 スイッチ接点パターン

44,46,48 スイッチ部

49,51,53 反転板

70 第一の作動型物(作動型物)

71 突起部

80 第二の作動型物(作動型物)

90 ケース

90a 外周枠体(枠体)

90b 内部枠体(枠体)

91,93 作動型物収納部(開口)

97 ヒンジ部

101 基部

103 突起部

105 押圧操作部

107 補強板部

110 銘板

120,130,140 両面接着シート

Claims (2)

- 上部から押圧することでオンオフ操作されるスイッチと、

前記スイッチの上部に設置される作動型物と、

前記作動型物を収納するケースと、

可撓性を有するフイルムからなり、前記ケース及び作動型物を覆ってケース上面に固着される銘板とを具備し、

前記作動型物の銘板に対向する側の面の一部に突起部を設けてこの突起部を銘板に当接することで、この銘板の突起部が当接する部分を、銘板のその周囲の部分よりも突出させたことを特徴とするスイッチ板。 - 前記作動型物は、前記ケースに設けた枠体によって区画される作動型物収納部内に上下動自在に設置されており、

且つ前記銘板は前記ケースに、前記作動型物の突起部が当接する部分とその周囲を囲むケースの枠体との間に張力を持たせた状態で固着されていることを特徴とする請求項1に記載のスイッチ板。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004103363A JP2005293890A (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | スイッチ板 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004103363A JP2005293890A (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | スイッチ板 |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2005293890A true JP2005293890A (ja) | 2005-10-20 |

Family

ID=35326614

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004103363A Pending JP2005293890A (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | スイッチ板 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2005293890A (ja) |

Cited By (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2007141500A (ja) * | 2005-11-15 | 2007-06-07 | Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd | 接着シート付き電子部品、及びそのケースへの取り付け構造 |

| JP2008071735A (ja) * | 2006-09-12 | 2008-03-27 | Hanwool Information Technology Co Ltd | 発光キーパッド、及び発光キーパッド用の導波路フィルム |

| JP2009152118A (ja) * | 2007-12-21 | 2009-07-09 | Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd | 複合スイッチ |

-

2004

- 2004-03-31 JP JP2004103363A patent/JP2005293890A/ja active Pending

Cited By (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2007141500A (ja) * | 2005-11-15 | 2007-06-07 | Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd | 接着シート付き電子部品、及びそのケースへの取り付け構造 |

| JP2008071735A (ja) * | 2006-09-12 | 2008-03-27 | Hanwool Information Technology Co Ltd | 発光キーパッド、及び発光キーパッド用の導波路フィルム |

| JP2009152118A (ja) * | 2007-12-21 | 2009-07-09 | Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd | 複合スイッチ |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US6492602B2 (en) | Two-position pushbutton switch | |

| JP2723820B2 (ja) | 携帯用受信機 | |

| JP4473752B2 (ja) | 押釦スイッチ用カバーシート | |

| JP2006164711A (ja) | プッシュオンスイッチ | |

| US20080296141A1 (en) | Key Input Apparatus and Electronic Device | |

| JP2006185776A (ja) | 押しボタンスイッチ | |

| JP2001185004A (ja) | 多方向押圧型スイッチ | |

| JP2005293890A (ja) | スイッチ板 | |

| JP4398718B2 (ja) | キーシート一体型筐体パネル | |

| JP4381203B2 (ja) | スイッチ板及び二段スイッチ | |

| TWM468767U (zh) | 薄型按鍵結構 | |

| JPH10302572A (ja) | キーボードスイッチ | |

| JP2003323827A (ja) | 押釦スイッチ用部材とその製造方法 | |

| JP2008153051A (ja) | 可動接点体 | |

| JP4675282B2 (ja) | 多方向スライド式電子部品 | |

| JP2006294429A (ja) | 可動接点体およびそれを用いて構成されたパネルスイッチ | |

| JP2007207473A (ja) | 電子機器 | |

| JP4201682B2 (ja) | 二段押圧スイッチ | |

| JP2007048617A (ja) | 押圧型スイッチ | |

| JP2003132763A (ja) | バリエーション対応ドームスイッチ | |

| JP2001351479A (ja) | 多方向押圧型スイッチ | |

| JP4362361B2 (ja) | キーシート | |

| JPH0640459B2 (ja) | 押ボタンスイツチ | |

| JP2516337Y2 (ja) | 押しボタンスイッチ | |

| JP4090275B2 (ja) | キートップ取付構造 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20061207 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20061207 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20090409 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20090519 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20090929 |