JP2005292435A - 光硬化性樹脂組成物 - Google Patents

光硬化性樹脂組成物 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2005292435A JP2005292435A JP2004106760A JP2004106760A JP2005292435A JP 2005292435 A JP2005292435 A JP 2005292435A JP 2004106760 A JP2004106760 A JP 2004106760A JP 2004106760 A JP2004106760 A JP 2004106760A JP 2005292435 A JP2005292435 A JP 2005292435A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- group

- resin

- resin composition

- photocurable

- phenolic hydroxyl

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Landscapes

- Polymerisation Methods In General (AREA)

- Graft Or Block Polymers (AREA)

- Materials For Photolithography (AREA)

Abstract

【課題】 フェノール性水酸基を有する樹脂を含有し、光ラジカル重合による光硬化が可能であり、ネガ型レジストに使用可能な光硬化性樹脂組成物の提供。

【解決手段】 バインダー樹脂(A)、エチレン性不飽和化合物(B)、光重合開始剤(C)からなる光硬化性樹脂組成物において、バインダー樹脂(A)が、フェノール性水酸基を有する樹脂(E)のフェノール性水酸基がキャップ剤(D)でキャップされた樹脂(F)を含んでなる光硬化性樹脂組成物。

【選択図】 なし

Description

本発明は、光硬化性樹脂組成物に関する。詳しくは、画像形成用材料として使用される光硬化性樹脂組成物に関する。

従来、画像形成用材料としては、形成された画像の主体となる画像マトリックス成分、UV等の光に対して感光し、重合活性種となる光重合開始剤等をその組成物中に含有する光硬化性樹脂組成物が使用されてきた。また、近年の環境問題の観点や、露光前後における大きな溶解度差が容易に得られるという理由から、有機溶剤現像よりもアルカリ水溶液現像が可能な光硬化性樹脂組成物が使用されるようになってきた。

フェノール樹脂を用いた感光性樹脂組成物としては、ポジ型と呼ばれる、光を照射した部分が溶解するようになるものが知られている(例えば、特許文献1参照)。

しかし、フェノール性水酸基を有する樹脂を含有する感光性樹脂組成物の場合は、フェノール性水酸基がラジカル阻害性を有するため、光硬化が進行せず、ネガ型レジストを作成することが出来ていなかった。

フェノール樹脂を用いた感光性樹脂組成物としては、ポジ型と呼ばれる、光を照射した部分が溶解するようになるものが知られている(例えば、特許文献1参照)。

しかし、フェノール性水酸基を有する樹脂を含有する感光性樹脂組成物の場合は、フェノール性水酸基がラジカル阻害性を有するため、光硬化が進行せず、ネガ型レジストを作成することが出来ていなかった。

すなわち、本発明の課題は、フェノール性水酸基を有する樹脂を含有する、ネガ型レジストに使用可能な光硬化性樹脂組成物を提供することである。

本発明者らは、上記問題を解決すべく鋭意検討した結果、本発明に到達した。

すなわち、本発明は、バインダー樹脂(A)、エチレン性不飽和化合物(B)、光重合開始剤(C)からなる光硬化性樹脂組成物において、バインダー樹脂(A)が、フェノール性水酸基を有する樹脂(E)のフェノール性水酸基がキャップ剤(D)でキャップされた樹脂(F)を含んでなる光硬化性樹脂組成物に関する。

すなわち、本発明は、バインダー樹脂(A)、エチレン性不飽和化合物(B)、光重合開始剤(C)からなる光硬化性樹脂組成物において、バインダー樹脂(A)が、フェノール性水酸基を有する樹脂(E)のフェノール性水酸基がキャップ剤(D)でキャップされた樹脂(F)を含んでなる光硬化性樹脂組成物に関する。

本発明の光硬化性樹脂組成物は、バインダー樹脂(A)、エチレン性不飽和化合物(B)、光重合開始剤(C)を含有してなる。

本発明におけるバインダー樹脂(A)は、フェノール性水酸基を有する樹脂(E)のフェノール性水酸基が、キャップ剤(D)でキャップされた樹脂(F)を含んでなるものである。

キャップ剤(D)は、フェノール性水酸基と反応しうる官能基を有する化合物である。

フェノール性水酸基と反応しうる官能基としては、例えばイソシアネート基、酸無水物基、酸ハロゲン化物基、ビニルエーテル基、プロペニルエーテル基等が挙げられる。

なお、イソシアネート基は、フェノール性水酸基と反応してウレタン結合を形成する。酸無水物基、酸ハロゲン化物基は、フェノール性水酸基と反応してエステル結合を形成する。ビニルエーテル基、プロペニルエーテル基は、フェノール性水酸基と反応してアセタール結合を形成する。これらの結合は、加熱等により、可逆的に脱離反応が進行しうる結合であるため好ましい。

フェノール性水酸基と反応しうる官能基としては、例えばイソシアネート基、酸無水物基、酸ハロゲン化物基、ビニルエーテル基、プロペニルエーテル基等が挙げられる。

なお、イソシアネート基は、フェノール性水酸基と反応してウレタン結合を形成する。酸無水物基、酸ハロゲン化物基は、フェノール性水酸基と反応してエステル結合を形成する。ビニルエーテル基、プロペニルエーテル基は、フェノール性水酸基と反応してアセタール結合を形成する。これらの結合は、加熱等により、可逆的に脱離反応が進行しうる結合であるため好ましい。

また、キャップ剤(D)は、感光性基を有していてもよい。

感光性基とは、光ラジカル発生剤により発生した活性種によって重合し得る反応性基を意味し、ビニル基、(メタ)アクリロイル基、ビニルオキシ基、ビニルオキシカルボニル基、(メタ)アリルオキシ基、(メタ)アリルオキシカルボニル基等が挙げられる。

これらのうち、(メタ)アクリロイル基、ビニルオキシ基及び(メタ)アリルオキシ基が好ましく、さらに好ましくは(メタ)アクリロイル基である。

感光性基とは、光ラジカル発生剤により発生した活性種によって重合し得る反応性基を意味し、ビニル基、(メタ)アクリロイル基、ビニルオキシ基、ビニルオキシカルボニル基、(メタ)アリルオキシ基、(メタ)アリルオキシカルボニル基等が挙げられる。

これらのうち、(メタ)アクリロイル基、ビニルオキシ基及び(メタ)アリルオキシ基が好ましく、さらに好ましくは(メタ)アクリロイル基である。

また、キャップ剤(D)は、イソシアネート基、酸無水物基、酸ハロゲン化物基、ビニルエーテル基、及びプロペニルエーテル基からなる群より選ばれる少なくとも一つの官能基と(メタ)アクリロイル基とを含有する化合物であることが好ましい。

(D)としては、フェノール性水酸基と反応しうる官能基を有する化合物であれば特に限定されないが、イソシアネート基含有化合物、酸無水物基含有化合物、酸ハロゲン化物基含有化合物、ビニルエーテル基含有化合物、プロペニルエーテル基含有化合物が、反応性等の観点から好ましい。また、イソシアネート基含有化合物が特に好ましい。

イソシアネート基含有化合物としては、炭素数4〜50(好ましくは4〜20)のイソシアネート化合物、例えば、フェニルイソシアネート、ベンジルイソシアネート、イソシアナトエチル(メタ)アクリレート等が挙げられる。

酸無水物基含有化合物としては、炭素数4〜50(好ましくは4〜20)の酸無水物、例えば、無水酢酸、無水マレイン酸、無水コハク酸、無水フタル酸、無水トリメリット酸、無水(メタ)アクリル酸等が挙げられる。

酸ハロゲン化物基含有化合物としては、酸ハロゲン化物基を含有する炭化水素(炭素数4〜50(好ましくは4〜20))、例えば、アセチルクロライド、(メタ)アクリロイルクロライド等が挙げられる。

ビニルエーテル基含有化合物としては、ビニルエーテル基を含有する炭化水素(炭素数4〜50(好ましくは4〜20))、例えば、メチルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、2−(メタ)アクリロイルオキシエチルビニルエーテル等が挙げられる。

プロペニルエーテル基含有化合物としては、プロペニルエーテル基を含有する炭化水素(炭素数4〜50(好ましくは4〜20))、例えば、メチルプロペニルエーテル、ブチルプロペニルエーテル、2−(メタ)アクリロイルオキシエチルプロペニルエーテル等が挙げられる。

上記各化合物の中でも、(メタ)アクリロイル基を含有する化合物が好ましい。

酸無水物基含有化合物としては、炭素数4〜50(好ましくは4〜20)の酸無水物、例えば、無水酢酸、無水マレイン酸、無水コハク酸、無水フタル酸、無水トリメリット酸、無水(メタ)アクリル酸等が挙げられる。

酸ハロゲン化物基含有化合物としては、酸ハロゲン化物基を含有する炭化水素(炭素数4〜50(好ましくは4〜20))、例えば、アセチルクロライド、(メタ)アクリロイルクロライド等が挙げられる。

ビニルエーテル基含有化合物としては、ビニルエーテル基を含有する炭化水素(炭素数4〜50(好ましくは4〜20))、例えば、メチルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、2−(メタ)アクリロイルオキシエチルビニルエーテル等が挙げられる。

プロペニルエーテル基含有化合物としては、プロペニルエーテル基を含有する炭化水素(炭素数4〜50(好ましくは4〜20))、例えば、メチルプロペニルエーテル、ブチルプロペニルエーテル、2−(メタ)アクリロイルオキシエチルプロペニルエーテル等が挙げられる。

上記各化合物の中でも、(メタ)アクリロイル基を含有する化合物が好ましい。

ここで、本発明における(A)は、感光性基を有していてもよい。

感光性基としては、上記キャップ剤(D)で例示したものと同じものが挙げられる。

これらの感光性基の濃度は、現像性と感光性の観点から、(F)中のキャップされたフェノール性水酸基及びキャップされていないフェノール性水酸基の合計mol数に基づいて、0.5mol%〜95mol%が好ましく、より好ましくは3mol%〜90mol%、特に好ましくは5mol%〜85mol%である。

感光性基としては、上記キャップ剤(D)で例示したものと同じものが挙げられる。

これらの感光性基の濃度は、現像性と感光性の観点から、(F)中のキャップされたフェノール性水酸基及びキャップされていないフェノール性水酸基の合計mol数に基づいて、0.5mol%〜95mol%が好ましく、より好ましくは3mol%〜90mol%、特に好ましくは5mol%〜85mol%である。

感光性基の付与の方法としては、例えば、キャップ剤(D)として上記例示化合物のうち感光性基を含有するものを用いる方法;後述するモノマーを重合して得られるその他のバインダー樹脂(H)の側鎖と、感光性基含有化合物(PS)を反応させて得る方法等を挙げることが出来る。

感光性基含有化合物(PS)としては、イソシアネート基含有ビニル系モノマー(PS1)、エポキシ基含有ビニル系モノマー(PS2)、ヒドロキシル基含有ビニルモノマー(PS3)等が挙げられる。

(PS1)としては、イソシアネート基とビニル基とを含有する炭化水素(炭素数4〜50(好ましくは4〜20))等が使用できる。

具体的には、イソシアナトエチル(メタ)アクリレート等が挙げられる。

(PS2)としては、エポキシ基とビニル基とを含有する炭化水素(炭素数6〜50(好ましくは6〜20))等が使用できる。

具体的には、グリシジル(メタ)アクリレート等が挙げられる。

(PS3)としては、ヒドロキシル基とビニル基とを含有する炭素数4〜50(好ましくは4〜20)のモノマー等が使用できる。

例えば、ヒドロキシスチレン、N−メチロール(メタ)アクリルアミド、ポリエチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、2−ヒドロキシエチルプロペニルエーテル等が使用できる。

これらのうち、好ましいものは(PS1)及び(PS2)、特に好ましいものは(PS1)である。具体的には、イソシアナトエチル(メタ)アクリレート等が挙げられる。

(PS1)としては、イソシアネート基とビニル基とを含有する炭化水素(炭素数4〜50(好ましくは4〜20))等が使用できる。

具体的には、イソシアナトエチル(メタ)アクリレート等が挙げられる。

(PS2)としては、エポキシ基とビニル基とを含有する炭化水素(炭素数6〜50(好ましくは6〜20))等が使用できる。

具体的には、グリシジル(メタ)アクリレート等が挙げられる。

(PS3)としては、ヒドロキシル基とビニル基とを含有する炭素数4〜50(好ましくは4〜20)のモノマー等が使用できる。

例えば、ヒドロキシスチレン、N−メチロール(メタ)アクリルアミド、ポリエチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、2−ヒドロキシエチルプロペニルエーテル等が使用できる。

これらのうち、好ましいものは(PS1)及び(PS2)、特に好ましいものは(PS1)である。具体的には、イソシアナトエチル(メタ)アクリレート等が挙げられる。

本発明におけるフェノール性水酸基を有する樹脂(E)としては、フェノール性水酸基を有するオリゴマーもしくはポリマーであれば、特に限定されない。

例えば、ノボラック樹脂、クレゾール樹脂、クレゾールノボラック樹脂、フェノール樹脂、フェノール−クレゾール樹脂、ヒドロキノン−ホルムアルデヒド樹脂、ポリビニルフェノール樹脂等が挙げられる。このうち、ノボラック樹脂、クレゾール樹脂、クレゾールノボラック樹脂、フェノール樹脂、ポリビニルフェノール樹脂が好ましく、特に好ましいものは、クレゾール樹脂、クレゾールノボラック樹脂、フェノール樹脂、ポリビニルフェノール樹脂である。

当該樹脂(E)の重量平均分子量としては、通常500〜100,000、好ましくは700〜50,000、特に好ましくは1,000〜30,000である。

例えば、ノボラック樹脂、クレゾール樹脂、クレゾールノボラック樹脂、フェノール樹脂、フェノール−クレゾール樹脂、ヒドロキノン−ホルムアルデヒド樹脂、ポリビニルフェノール樹脂等が挙げられる。このうち、ノボラック樹脂、クレゾール樹脂、クレゾールノボラック樹脂、フェノール樹脂、ポリビニルフェノール樹脂が好ましく、特に好ましいものは、クレゾール樹脂、クレゾールノボラック樹脂、フェノール樹脂、ポリビニルフェノール樹脂である。

当該樹脂(E)の重量平均分子量としては、通常500〜100,000、好ましくは700〜50,000、特に好ましくは1,000〜30,000である。

本発明における樹脂(F)は、フェノール性水酸基を有する樹脂(E)のフェノール性水酸基がキャップ剤(D)でキャップされた樹脂である。

樹脂(F)は、(E)のフェノール性水酸基を(D)と反応させて得られる。また、(D)としては、イソシアネート基含有化合物が好ましい。そこで、(F)の好ましい具体例としては、クレゾール樹脂とイソシアネート基含有化合物との反応生成物、クレゾールノボラック樹脂とイソシアネート基含有化合物との反応生成物、フェノール樹脂とイソシアネート基含有化合物との反応生成物、及びポリビニルフェノール樹脂とイソシアネート基含有化合物の反応生成物等が挙げられる。

当該樹脂(F)は、例えば、(D)と(E)とを、無溶剤あるいは溶剤(G)の存在下に溶解させ、必要に応じて加熱、反応触媒添加を行うことにより得ることが出来る。

溶剤(G)としては、エステル(例えば、酢酸エチル、酢酸ブチル等)、ケトン(例えば、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等)、エチレングリコールモノアルキルエーテル、エチレングリコールアルキルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル及びブチルアセテート等が挙げられ、好ましくはケトン及びエステルである。

加熱する場合の温度としては、反応の進行しやすさに応じて適宜決定されるが、通常反応温度は50℃以上、90℃以下である。また、反応時間は1〜6時間である。

加熱する場合の温度としては、反応の進行しやすさに応じて適宜決定されるが、通常反応温度は50℃以上、90℃以下である。また、反応時間は1〜6時間である。

反応触媒としては、反応させる官能基に応じて適宜設定する。

(D)がイソシアネート基含有化合物、ビニルエーテル基含有化合物、プロペニルエーテル基含有化合物の場合、金属触媒、アミン系触媒等が使用できる。

(D)が酸無水物基含有化合物、酸ハロゲン化物基含有化合物の場合、金属触媒等が使用できる。

(D)がイソシアネート基含有化合物、ビニルエーテル基含有化合物、プロペニルエーテル基含有化合物の場合、金属触媒、アミン系触媒等が使用できる。

(D)が酸無水物基含有化合物、酸ハロゲン化物基含有化合物の場合、金属触媒等が使用できる。

金属触媒としては、錫系触媒(例えば、トリメチル錫ラウレート、トリメチル錫ヒドロキシド、ジメチル錫ジラウレート、ジブチル錫ジアセテート、ジブチル錫ジラウレート、スタナスオクトエート及びジブチル錫マレエート等);鉛系触媒(例えば、オレイン酸鉛、2−エチルヘキサン酸鉛、ナフテン酸鉛及びオクテン酸鉛等)等が挙げられる。その他の金属触媒としては、例えばナフテン酸コバルト等が挙げられる。

アミン系触媒としては、3級アミン(例えば、トリエチルアミン等);ジアミン(例えば、トリエチレンジアミン、テトラメチルエチレンジアミン、テトラメチルヘキシレンジアミン等);モルホリン(例えば、N−メチルモルホリン、N−エチルモルホリン等);アルカノールアミン(例えば、ジエチルエタノールアミン、ジメチルエタノールアミン等);1,8−ジアザビシクロ[5,4,0]ウンデセン(サンアプロ社登録商標:DBU);アミン炭酸塩及び有機酸塩(例えば、ジメチルアミノエチルアミンの炭酸塩及び有機酸塩、ジメチルアミノプロピルアミンの炭酸塩及び有機酸塩、ジエチルアミノプロピルアミンの炭酸塩及び有機酸塩、ジブチルアミノエチルアミンの炭酸塩及び有機酸塩、ジメチルアミノオクチルアミンの炭酸塩及び有機酸塩、ジプロピルアミノプロピルアミンの炭酸塩及び有機酸塩、2−(1−アジリジニル)エチルアミンの炭酸塩及び有機酸塩、並びに4−(1−ピペリジニル)−2−ヘキシルアミンの炭酸塩及び有機酸塩等)等が挙げられる。

また、必要に応じて重合禁止剤を使用できる。重合禁止剤としては、特に限定はなく、公知のものが用いられる。具体的には、2,6−ジ−tert−ブチル−p−クレゾール(以下BHTという)、ブチル化ヒドロキシアニソール、ジフェニルヒドラジル、トリ−p−ニトロフェニルメチル、N−(3−N−オキシアニリノ−1,3−ジメチルブチリデン)アニリンオキシド、ハイドロキノン、p−ベンゾキノン、p−tert−ブチルカテコール、ニトロベンゼン、ピクリン酸、ジチオベンゾイルジスルフィド及び塩化銅(II)等が挙げられる。

なお、(F)には、未反応の(E)が含まれていてもよい。

つまり、(F)は、さらに、(E)のフェノール性水酸基がキャップされていない樹脂を含むことができる。具体的には、フェノール性水酸基が(D)でキャップされていないノボラック樹脂、クレゾール樹脂、クレゾールノボラック樹脂、フェノール樹脂、ポリビニルフェノール樹脂等を含むことができる。

つまり、(F)は、さらに、(E)のフェノール性水酸基がキャップされていない樹脂を含むことができる。具体的には、フェノール性水酸基が(D)でキャップされていないノボラック樹脂、クレゾール樹脂、クレゾールノボラック樹脂、フェノール樹脂、ポリビニルフェノール樹脂等を含むことができる。

さらに、(F)には、キャップされていないフェノール性水酸基の一部にカルボキシル基を導入してもよい。

(F)にカルボキシル基を導入する方法としては、例えば、キャップされていないフェノール性水酸基と、酸無水物を反応させる方法等が挙げられる。

酸無水物としては、例えば無水マレイン酸、無水フタル酸、無水トリメリット酸等が挙げられる。

(F)にカルボキシル基を導入する方法としては、例えば、キャップされていないフェノール性水酸基と、酸無水物を反応させる方法等が挙げられる。

酸無水物としては、例えば無水マレイン酸、無水フタル酸、無水トリメリット酸等が挙げられる。

(F)中における(D)によるキャップの割合は、ラジカル反応阻害と現像性の観点から、フェノール性水酸基全体の0.5mol%〜95mol%が好ましい。さらに好ましくは3mol%〜90mol%、特に好ましくは5mol%〜85mol%である。

(F)の含有量は、(A)全体の0.5〜95重量%が好ましく、1〜92重量%が特に好ましく、5〜90重量%が最も好ましい。

バインダー樹脂(A)は、樹脂(F)以外に、その他のバインダー樹脂(H)を含んでもよい。

その他のバインダー樹脂(H)としては、アクリル樹脂、スチレン樹脂、オレフィン樹脂、ビニル樹脂等が挙げられる。

アクリル樹脂、スチレン樹脂、オレフィン樹脂、ビニル樹脂等としては、例えば、エチレン性不飽和基を含むモノマー(HH)より選ばれる少なくとも一つのモノマーを(共)重合して得られるポリマーを挙げることができる。

その他のバインダー樹脂(H)としては、アクリル樹脂、スチレン樹脂、オレフィン樹脂、ビニル樹脂等が挙げられる。

アクリル樹脂、スチレン樹脂、オレフィン樹脂、ビニル樹脂等としては、例えば、エチレン性不飽和基を含むモノマー(HH)より選ばれる少なくとも一つのモノマーを(共)重合して得られるポリマーを挙げることができる。

エチレン性不飽和基を含むモノマー(HH)としては、カルボキシル基含有ビニルモノマー(HH1)、(メタ)アクリル酸エステル(HH2)、芳香族炭化水素系モノマー(HH3)、脂肪族もしくは芳香族スルホン酸基含有ビニルモノマー(HH4)、ヒドロキシル基含有ビニルモノマー(HH5)、含窒素ビニルモノマー(HH6)、ハロゲン基含有ビニルモノマー(HH7)、ビニルエステル系モノマー(HH8)、ビニルエーテル系モノマー(HH9)、ビニルケトン系モノマー(HH10)、ポリオキシアルキレン鎖を有するビニル系モノマー(HH11)、エポキシ基含有ビニル系モノマー(HH12)、イソシアネート基含有ビニル系モノマー(HH13)、多環環状骨格とエチレン性不飽和基とを含むモノマー(HH14)等が挙げられる。

(HH1)としては、カルボキシル基とビニル基とを含有する炭素数3〜50(好ましくは3〜20)のモノマー及びその塩等が使用できる。

具体的には、(メタ)アクリル酸、(無水)マレイン酸、マレイン酸モノアルキル(炭素数1〜10のアルキル基、以下同じ)エステル、フマル酸、フマル酸モノエステル、クロトン酸、イタコン酸、イタコン酸モノエステル、イタコン酸グリコールモノエーテル、シトラコン酸、シトラコン酸モノエステル、桂皮酸;及びこれらの有機酸のアルカリ金属塩(ナトリウム塩、カリウム塩等)、アルカリ土類金属塩(カルシウム塩、マグネシウム塩等)、アミン塩、アンモニウム塩等が挙げられる。

具体的には、(メタ)アクリル酸、(無水)マレイン酸、マレイン酸モノアルキル(炭素数1〜10のアルキル基、以下同じ)エステル、フマル酸、フマル酸モノエステル、クロトン酸、イタコン酸、イタコン酸モノエステル、イタコン酸グリコールモノエーテル、シトラコン酸、シトラコン酸モノエステル、桂皮酸;及びこれらの有機酸のアルカリ金属塩(ナトリウム塩、カリウム塩等)、アルカリ土類金属塩(カルシウム塩、マグネシウム塩等)、アミン塩、アンモニウム塩等が挙げられる。

(HH2)としては、例えば、炭素数3〜20の(メタ)アクリル酸エステルが挙げられ、具体的には、メチルアクリレート、エチルアクリレート、n−プロピルアクリレート、i−プロピルアクリレート、n−ブチルアクリレート、n−ヘキシルアクリレート、2−エチルヘキシルアクリレート、グリシジルアクリレート、2−ヒドロキシエチルアクリレート、2−メトキシエチルアクリレート、2−エトキシエチルアクリレート、2−イソシアナトエチルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、n−プロピルメタクリレート、i−プロピルメタクリレート、n−ブチルメタクリレート、n−ヘキシルメタクリレート、2−エチルヘキシルメタクリレート、グリシジルメタクリレート、2−ヒドロキシエチルメタクリレート、2−メトキシエチルメタクリレート、2−エトキシエチルメタクリレート、2−イソシアナトエチルメタクリレート等が挙げられる。

(HH3)としては、炭素数8〜50(好ましくは8〜18)の芳香族ビニル炭化水素等が使用できる。具体的には、スチレン、α−メチルスチレン、ビニルトルエン、2,4−ジメチルスチレン、エチルスチレン、イソプロピルスチレン、ブチルスチレン、フェニルスチレン、シクロヘキシルスチレン、ベンジルスチレン、クロチルベンゼン及びビニルナフタレン等が挙げられる。

(HH4)としては、ビニル硫酸(HH4−1)、ビニル硫酸塩(HH4−2)及びビニル硫酸エステル(HH4−3)等が用いられる。

ビニル硫酸(HH4−1)としては、放射線重合性基及びスルホ基を含む炭素数2〜50(好ましくは2〜20)の化合物等が使用できる。

例えば、ビニルスルホン酸(エチレンスルホン酸)、(メタ)アリルスルホン酸(2−プロペンスルホン酸又は2−メチル−2−プロペンスルホン酸)、スチレンスルホン酸、α−メチルスチレンスルホン酸等が挙げられる。

ビニル硫酸塩(HH4−2)としては、ビニル硫酸(HH4−1)の、アルカリ金属(ナトリウム及びカリウム等)塩、アルカリ土類金属(カルシウム及びマグネシウム等)塩、亜鉛塩、カドミウム塩、水銀塩、第1〜3級アルキル(炭素数1〜4)アミン(エチルアミン、メチルエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、ジブチルアミン及びイソブチルアミン等)塩、アンモニウム(N+H4)塩及び第4級アルキル(炭素数1〜4)アンモニウム塩(テトラメチルアンモニウム塩、ジメチルジエチルアンモニウム塩、トリメチルブチルアンモニウム塩及びテトラエチルアンモニウム塩等)等が使用できる。

例えば、ビニルスルホン酸ナトリウム、2−(メタ)アクリロイルアミノ−2−メチルプロパンスルホン酸カルシウム等が挙げられる。

ビニル硫酸エステル(HH4−3)としては、ビニル硫酸(HH4−1)と炭素数2〜50(好ましくは3〜20)のアルコールとからなるエステル等が使用できる。アルコールとしては、第1級アルコール(炭素数1〜18)、第2級アルコール(炭素数3〜18)及び第3級アルコール(炭素数4〜18)等が使用できる。

例えば、ビニルスルホン酸メチルエステル、(メタ)アリルスルホン酸エチルエステル、スチレンスルホン酸2−エチルヘキシルエステル等が挙げられる。

ビニル硫酸(HH4−1)としては、放射線重合性基及びスルホ基を含む炭素数2〜50(好ましくは2〜20)の化合物等が使用できる。

例えば、ビニルスルホン酸(エチレンスルホン酸)、(メタ)アリルスルホン酸(2−プロペンスルホン酸又は2−メチル−2−プロペンスルホン酸)、スチレンスルホン酸、α−メチルスチレンスルホン酸等が挙げられる。

ビニル硫酸塩(HH4−2)としては、ビニル硫酸(HH4−1)の、アルカリ金属(ナトリウム及びカリウム等)塩、アルカリ土類金属(カルシウム及びマグネシウム等)塩、亜鉛塩、カドミウム塩、水銀塩、第1〜3級アルキル(炭素数1〜4)アミン(エチルアミン、メチルエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、ジブチルアミン及びイソブチルアミン等)塩、アンモニウム(N+H4)塩及び第4級アルキル(炭素数1〜4)アンモニウム塩(テトラメチルアンモニウム塩、ジメチルジエチルアンモニウム塩、トリメチルブチルアンモニウム塩及びテトラエチルアンモニウム塩等)等が使用できる。

例えば、ビニルスルホン酸ナトリウム、2−(メタ)アクリロイルアミノ−2−メチルプロパンスルホン酸カルシウム等が挙げられる。

ビニル硫酸エステル(HH4−3)としては、ビニル硫酸(HH4−1)と炭素数2〜50(好ましくは3〜20)のアルコールとからなるエステル等が使用できる。アルコールとしては、第1級アルコール(炭素数1〜18)、第2級アルコール(炭素数3〜18)及び第3級アルコール(炭素数4〜18)等が使用できる。

例えば、ビニルスルホン酸メチルエステル、(メタ)アリルスルホン酸エチルエステル、スチレンスルホン酸2−エチルヘキシルエステル等が挙げられる。

(HH5)としては、(PS3)と同様のものが使用できる。

(HH6)としては、アミノ基含有ビニルモノマー(HH6−1)、アミド基含有ビニルモノマー(HH6−2)、ニトリル基含有ビニルモノマー(HH6−3)、4級アンモニウム塩基含有ビニルモノマー(HH6−4)及びニトロ基含有ビニルモノマー(HH6−5)等が使用できる。

アミノ基含有ビニルモノマー(HH6−1)としては、アミノ基とビニル基とを含有する炭素数4〜50(好ましくは5〜20)のモノマー等が使用できる。

例えば、アミノエチル(メタ)アクリレート、ジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート、ジエチルアミノエチル(メタ)アクリレート等が挙げられる。

アミド基含有ビニルモノマー(HH6−2)としてはアミド基とビニル基とを含有する炭素数3〜50(好ましくは3〜20)のモノマー等が使用できる。

例えば、(メタ)アクリルアミド、N−メチル(メタ)アクリルアミド、N−i−プロピル(メタ)アクリルアミド、N−ブチルアクリルアミド等が挙げられる。

ニトリル基含有ビニルモノマー(HH6−3)としては、ニトリル基とビニル基とを含有する炭素数3〜50(好ましくは3〜20)のモノマー等が使用できる。

例えば、(メタ)アクリロニトリル、シアノスチレン等が挙げられる。

4級アンモニウム塩基含有ビニルモノマー(HH6−4)としては、炭素数6〜50(好ましくは8〜20)の第3級アミン基含有ビニルモノマーの4級化物(例えば、メチルクロライド、ジメチル硫酸、ベンジルクロライド及びジメチルカーボネート等の4級化剤を用いて4級化したもの等)等が使用できる。

例えば、トリメチルアミノエチル(メタ)アクリレート、トリエチルアミノエチル(メタ)アクリレート等が挙げられる。

ニトロ基含有ビニルモノマー(HH6−5)としては、ニトロ基とビニル基とを含有する炭素数6〜50(好ましくは6〜20)のモノマー等が使用できる。

例えば、ニトロスチレン、ジニトロスチレン等が挙げられる。

アミノ基含有ビニルモノマー(HH6−1)としては、アミノ基とビニル基とを含有する炭素数4〜50(好ましくは5〜20)のモノマー等が使用できる。

例えば、アミノエチル(メタ)アクリレート、ジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート、ジエチルアミノエチル(メタ)アクリレート等が挙げられる。

アミド基含有ビニルモノマー(HH6−2)としてはアミド基とビニル基とを含有する炭素数3〜50(好ましくは3〜20)のモノマー等が使用できる。

例えば、(メタ)アクリルアミド、N−メチル(メタ)アクリルアミド、N−i−プロピル(メタ)アクリルアミド、N−ブチルアクリルアミド等が挙げられる。

ニトリル基含有ビニルモノマー(HH6−3)としては、ニトリル基とビニル基とを含有する炭素数3〜50(好ましくは3〜20)のモノマー等が使用できる。

例えば、(メタ)アクリロニトリル、シアノスチレン等が挙げられる。

4級アンモニウム塩基含有ビニルモノマー(HH6−4)としては、炭素数6〜50(好ましくは8〜20)の第3級アミン基含有ビニルモノマーの4級化物(例えば、メチルクロライド、ジメチル硫酸、ベンジルクロライド及びジメチルカーボネート等の4級化剤を用いて4級化したもの等)等が使用できる。

例えば、トリメチルアミノエチル(メタ)アクリレート、トリエチルアミノエチル(メタ)アクリレート等が挙げられる。

ニトロ基含有ビニルモノマー(HH6−5)としては、ニトロ基とビニル基とを含有する炭素数6〜50(好ましくは6〜20)のモノマー等が使用できる。

例えば、ニトロスチレン、ジニトロスチレン等が挙げられる。

(HH7)としては、ハロゲン元素を有する炭素数2〜50(好ましくは2〜20)のビニル基含有炭化水素等が使用できる。

例えば、塩化ビニル、臭化ビニル、塩化ビニリデン、クロルスチレン、ブロムスチレン等が挙げられる。

(HH8)としては、ビニル基とエステル結合とを含有する炭化水素(炭素数4〜50(好ましくは6〜20)等が使用できる。

例えば、酢酸ビニル、ビニルブチレート、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル等が挙げられる。

(HH9)としては、炭素数3〜50(好ましくは6〜20)のエーテル結合を有するビニル基含有炭化水素等が使用できる。

例えば、ビニルメチルエーテル、ビニルエチルエーテル、ビニルプロピルエーテル、ビニルブチルエーテル等が挙げられる。

(HH10)としては、炭素数6〜50のビニルケトン等が使用できる。

具体的には、ビニルメチルケトン、ビニルエチルケトン、ビニルフェニルケトン等が挙げられる。

例えば、塩化ビニル、臭化ビニル、塩化ビニリデン、クロルスチレン、ブロムスチレン等が挙げられる。

(HH8)としては、ビニル基とエステル結合とを含有する炭化水素(炭素数4〜50(好ましくは6〜20)等が使用できる。

例えば、酢酸ビニル、ビニルブチレート、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル等が挙げられる。

(HH9)としては、炭素数3〜50(好ましくは6〜20)のエーテル結合を有するビニル基含有炭化水素等が使用できる。

例えば、ビニルメチルエーテル、ビニルエチルエーテル、ビニルプロピルエーテル、ビニルブチルエーテル等が挙げられる。

(HH10)としては、炭素数6〜50のビニルケトン等が使用できる。

具体的には、ビニルメチルケトン、ビニルエチルケトン、ビニルフェニルケトン等が挙げられる。

(HH11)としては、Mn100〜10,000(好ましくは300〜5,000)のポリオキシアルキレン基を有する(メタ)アクリレート等が使用できる。

具体的には、ポリエチレングリコール(Mn300)モノ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコール(Mn500)モノアクリレート、メチルアルコールエチレンオキサイド(EO)10モル付加物(メタ)アクリレート、ラウリルアルコールエチレンオキサイド(EO)30モル付加物(メタ)アクリレート等が挙げられる。なお、Mnは、ゲルパミエーションクロマトグラフィー法(以下GPC法と略す)により測定されるポリスチレン換算の数平均分子量である。

(HH12)としては、(PS2)と同様のものが使用できる。

(HH13)としては、(PS1)と同様のものが使用できる。

多環環状骨格とエチレン性不飽和基とを含むモノマー(HH14)としては、例えば、二つ以上の環が含まれる骨格とエチレン性不飽和基を保有するビニルモノマーのことであり、具体的にはデカリルメタクリレート、ナフチルメタクリレート、ノルボルニルメタクリレート、イソボルニルメタクリレート、アダマンチルメタクリレート等が挙げられる。

具体的には、ポリエチレングリコール(Mn300)モノ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコール(Mn500)モノアクリレート、メチルアルコールエチレンオキサイド(EO)10モル付加物(メタ)アクリレート、ラウリルアルコールエチレンオキサイド(EO)30モル付加物(メタ)アクリレート等が挙げられる。なお、Mnは、ゲルパミエーションクロマトグラフィー法(以下GPC法と略す)により測定されるポリスチレン換算の数平均分子量である。

(HH12)としては、(PS2)と同様のものが使用できる。

(HH13)としては、(PS1)と同様のものが使用できる。

多環環状骨格とエチレン性不飽和基とを含むモノマー(HH14)としては、例えば、二つ以上の環が含まれる骨格とエチレン性不飽和基を保有するビニルモノマーのことであり、具体的にはデカリルメタクリレート、ナフチルメタクリレート、ノルボルニルメタクリレート、イソボルニルメタクリレート、アダマンチルメタクリレート等が挙げられる。

これらのうち好ましいものは(HH1)、(HH2)、(HH5)、(HH11)、(HH12)及び(HH13)、さらに好ましくは、(HH1)、(HH2)及び(HH5)、特に好ましくは、(HH1)及び(HH5)である。

(HH)をラジカル共重合等することによって、(H)を製造することができる。

ラジカル共重合の方法としては、(HH)を、必要により溶剤(G)で希釈した後、ラジカル重合開始剤(J)によって重合を行うものである。

溶剤(G)を使用する場合、その使用量は特に限定されないが、(HH)の合計100重量部に対して、好ましくは1〜400重量部、さらに好ましくは5〜300重量部、特に好ましくは10〜200重量部である。

ラジカル共重合の方法としては、(HH)を、必要により溶剤(G)で希釈した後、ラジカル重合開始剤(J)によって重合を行うものである。

溶剤(G)を使用する場合、その使用量は特に限定されないが、(HH)の合計100重量部に対して、好ましくは1〜400重量部、さらに好ましくは5〜300重量部、特に好ましくは10〜200重量部である。

ラジカル重合開始剤(J)としては、過酸化物及びアゾ化合物が挙げられる。

過酸化物としては、例えばt−ブチルパーオキシアセテート、t−ブチルパーオキシベンゾエート、ジ−t−ブチルパーオキシド等が挙げられる。

アゾ化合物としては、例えば、アゾビスアミジノプロパン塩、アゾビスシアノバレリックアシッド(塩)及び2,2’−アゾビス[2−メチル−N−(2−ヒドロキシエチル)プロピオンアミド]等が挙げられる。

これらのうち、好ましいものとしてはアゾ化合物である。

過酸化物としては、例えばt−ブチルパーオキシアセテート、t−ブチルパーオキシベンゾエート、ジ−t−ブチルパーオキシド等が挙げられる。

アゾ化合物としては、例えば、アゾビスアミジノプロパン塩、アゾビスシアノバレリックアシッド(塩)及び2,2’−アゾビス[2−メチル−N−(2−ヒドロキシエチル)プロピオンアミド]等が挙げられる。

これらのうち、好ましいものとしてはアゾ化合物である。

(J)の使用量としては、(HH)の合計100重量部に対して、好ましくは0.0001〜20重量部、さらに好ましくは0.001〜15重量部、特に好ましくは0.005〜10重量部である。

反応温度は、ラジカル重合開始剤の種類により適宜決定される。

反応温度は、ラジカル重合開始剤の種類により適宜決定される。

(H)のMwは、通常、2,000以上、300,000以下であり、好ましくは3,000以上、100,000以下、さらに好ましくは5,000以上、30,000以下である。なお、Mwは、以下GPC法により測定されるポリスチレン換算の重量平均分子量である。

2,000未満では樹脂強度が不足し易くなる傾向があり、300,000を超えると現像を行う場合に現像性が低下し易くなる傾向がある。

2,000未満では樹脂強度が不足し易くなる傾向があり、300,000を超えると現像を行う場合に現像性が低下し易くなる傾向がある。

(H)の酸価(AV)は、耐水性と現像性の観点から、1〜250mgKOH/gが好ましく、2〜200mgKOH/gがさらに好ましく、3〜160mgKOH/gが特に好ましい。

(H)を使用する場合、(H)の使用量としては、(A)全体の1〜70重量%が好ましく、さらに好ましくは5〜60重量%である。

(A)は、硬化後、150℃〜250℃で30分間〜60分間加熱することにより、キャップ剤の50%以上を脱離させることが出来る。

これにより、硬化反応時にはキャップにより反応阻害を抑制し、硬化反応後、必要に応じてキャップをはずしてフェノール性水酸基を再生することができる。

この際、外れたキャップ剤は、系中で、その他の反応性基と反応させることでフェノール性水酸基との再結合を起こさず、フェノール性水酸基を効率よく再生できるようになる。

これにより、硬化反応時にはキャップにより反応阻害を抑制し、硬化反応後、必要に応じてキャップをはずしてフェノール性水酸基を再生することができる。

この際、外れたキャップ剤は、系中で、その他の反応性基と反応させることでフェノール性水酸基との再結合を起こさず、フェノール性水酸基を効率よく再生できるようになる。

(A)の使用量は、光硬化性樹脂組成物全体の5〜70重量%が好ましく、さらに好ましくは10〜70重量%、特に好ましくは15〜65重量%である。

本発明におけるエチレン性不飽和化合物(B)としては、カルボキシル基含有ビニルモノマー(BB1)、芳香族炭化水素系モノマー(BB2)、脂肪族もしくは芳香族スルホン酸基含有ビニルモノマー(BB3)、ヒドロキシル基含有ビニルモノマー(BB4)、含窒素ビニルモノマー(BB5)、ハロゲン基含有ビニルモノマー(BB6)、ビニルエステル系モノマー(BB7)、ビニルエーテル系モノマー(BB8)、ビニルケトン系モノマー(BB9)、ポリオキシアルキレン鎖を有するビニル系モノマー(BB10)、エポキシ基含有ビニル系モノマー(BB11)、多官能(メタ)アクリレート類(BB12)、ウレタン変性(メタ)アクリレート(BB13)等が挙げられる。

(BB1)としては、前述の(HH1)と同様のものを使用することができる。また、(BB2)〜(BB11)としては、それぞれ、前述の(HH3)〜(HH12)と同様のものを使用することができる。

(BB12)としては、2官能(メタ)アクリレート、3官能(メタ)アクリレート、4〜6官能(メタ)アクリレートが挙げられる。具体的には、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート等が挙げられる。

(BB13)としては、例えば特開昭51−37193号、特公平2−32293号、特公平2−16765号各公報に記載のもの等が挙げられる。

(BB12)としては、2官能(メタ)アクリレート、3官能(メタ)アクリレート、4〜6官能(メタ)アクリレートが挙げられる。具体的には、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート等が挙げられる。

(BB13)としては、例えば特開昭51−37193号、特公平2−32293号、特公平2−16765号各公報に記載のもの等が挙げられる。

これらのうち好ましいものは、(BB12)及び(BB13)であり、最も好ましいものは、(BB12)である。

市場から容易に入手できるエチレン性不飽和化合物(B)の具体例としては、例えば、アロニックスM−101、M−208、M−240、M−305、M−400(以上、東亞合成製)、DA−600(三洋化成製)等が挙げられる。

市場から容易に入手できるエチレン性不飽和化合物(B)の具体例としては、例えば、アロニックスM−101、M−208、M−240、M−305、M−400(以上、東亞合成製)、DA−600(三洋化成製)等が挙げられる。

エチレン性不飽和化合物(B)の使用量は、光硬化性樹脂組成物全体の、10〜60重量%が好ましく、さらに好ましくは20〜55重量%、特に好ましくは25〜50重量%である。

本発明における光重合開始剤(C)としては、光ラジカル重合開始剤(C1)等が用いられる。

光ラジカル重合開始剤(C1)としては、例えば、ベンジルジメチルケタール、1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2−ヒドロキシ−2−メチル−1−フェニルプロパン−1−オン、ベンゾフェノン、メチルベンゾイルフォーメート、イソプロピルチオキサントン、4,4−ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン、3,3−ジメチル−4−メトキシ−ベンゾフェノン、アントラキノン、2−メチルアントラキノン、2−エチルアントラキノン、tert−ブチルアントラキノン、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインプロピルエーテル、アセトフェノン、2,2−ジメトキシ−2−フェニルアセトフェノン、2,2−ジエトキシアセトフェノン、2−ヒドロキシ−2−メチルプロピオフェノン、4−イソプロピル−2−ヒドロキシ−2−メチルプロピオフェノン、2−メチル−1−(4−(メチルチオ)フェニル)−2−モルフォリノ−1−プロパノン、2−クロロチオキサントン、ジエチルチオキサントン、イソプロピルチオキサントン、ジイソプロピルチオキサントン、ミヒラーズケトン、ベンジル−2,4,6−(トリハロメチル)トリアジン、2−(o−クロロフェニル)−4,5−ジフェニルイミダゾリル二量体、9−フェニルアクリジン、1,7−ビス(9−アクリジニル)ヘプタン、1,5−ビス(9−アクリジニル)ペンタン、1,3−ビス(9−アクリジニル)プロパン、トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、トリブロモメチルフェニルスルホン及び2−ベンジル−2−ジメチルアミノ−1−(4−モルフォリノフェニル)−ブタン−1−オン等が挙げられる。

好ましくは、2−メチル−1−(4−(メチルチオ)フェニル)−2−モルフォリノ−1−プロパノン、2−ベンジル−2−ジメチルアミノ−1−(4−モルフォリノフェニル)−ブタン−1−オン等である。

光ラジカル重合開始剤(C1)としては、例えば、ベンジルジメチルケタール、1−ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2−ヒドロキシ−2−メチル−1−フェニルプロパン−1−オン、ベンゾフェノン、メチルベンゾイルフォーメート、イソプロピルチオキサントン、4,4−ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン、3,3−ジメチル−4−メトキシ−ベンゾフェノン、アントラキノン、2−メチルアントラキノン、2−エチルアントラキノン、tert−ブチルアントラキノン、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインプロピルエーテル、アセトフェノン、2,2−ジメトキシ−2−フェニルアセトフェノン、2,2−ジエトキシアセトフェノン、2−ヒドロキシ−2−メチルプロピオフェノン、4−イソプロピル−2−ヒドロキシ−2−メチルプロピオフェノン、2−メチル−1−(4−(メチルチオ)フェニル)−2−モルフォリノ−1−プロパノン、2−クロロチオキサントン、ジエチルチオキサントン、イソプロピルチオキサントン、ジイソプロピルチオキサントン、ミヒラーズケトン、ベンジル−2,4,6−(トリハロメチル)トリアジン、2−(o−クロロフェニル)−4,5−ジフェニルイミダゾリル二量体、9−フェニルアクリジン、1,7−ビス(9−アクリジニル)ヘプタン、1,5−ビス(9−アクリジニル)ペンタン、1,3−ビス(9−アクリジニル)プロパン、トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、トリブロモメチルフェニルスルホン及び2−ベンジル−2−ジメチルアミノ−1−(4−モルフォリノフェニル)−ブタン−1−オン等が挙げられる。

好ましくは、2−メチル−1−(4−(メチルチオ)フェニル)−2−モルフォリノ−1−プロパノン、2−ベンジル−2−ジメチルアミノ−1−(4−モルフォリノフェニル)−ブタン−1−オン等である。

これらの光重合開始剤(C)は、市販のものを容易に入手することができ、例えば(C1)としてはイルガキュアー907、イルガキュアー369(チバ・ガイギー社製)等が挙げられる。

(C)の配合量は、光硬化性樹脂組成物全体の0.0001〜20重量%が好ましく、さらに好ましくは0.001〜15重量%、特に好ましくは0.005〜10重量%である。

また、本発明の光硬化性樹脂組成物には、必要により、さらに、増感剤、重合禁止剤、無機微粒子等の公知の添加剤や、公知の溶剤を含有させてもよい。

増感剤としては、ニトロ化合物(例えば、アントラキノン、1,2−ナフトキノン、1,4−ナフトキノン,ベンズアントロン、p,p’−テトラメチルジアミノベンゾフェノン、クロラニル等のカルボニル化合物、ニトロベンゼン、p−ジニトロベンゼン及び2−ニトロフルオレン等)、芳香族炭化水素(例えば、アントラセン及びクリセン等)、硫黄化合物(例えば、ジフェニルジスルフィド等)及び窒素化合物(例えば、ニトロアニリン、2−クロロ−4−ニトロアニリン、5−ニトロ−2−アミノトルエン及びテトラシアノエチレン等)等が用いられる。

増感剤を使用する場合、増感剤の配合量は、光重合開始剤(C)100重量部に対して、0.1〜100重量部が好ましく、さらに好ましくは0.5〜80重量部、特に好ましくは1〜70重量部である。

増感剤としては、ニトロ化合物(例えば、アントラキノン、1,2−ナフトキノン、1,4−ナフトキノン,ベンズアントロン、p,p’−テトラメチルジアミノベンゾフェノン、クロラニル等のカルボニル化合物、ニトロベンゼン、p−ジニトロベンゼン及び2−ニトロフルオレン等)、芳香族炭化水素(例えば、アントラセン及びクリセン等)、硫黄化合物(例えば、ジフェニルジスルフィド等)及び窒素化合物(例えば、ニトロアニリン、2−クロロ−4−ニトロアニリン、5−ニトロ−2−アミノトルエン及びテトラシアノエチレン等)等が用いられる。

増感剤を使用する場合、増感剤の配合量は、光重合開始剤(C)100重量部に対して、0.1〜100重量部が好ましく、さらに好ましくは0.5〜80重量部、特に好ましくは1〜70重量部である。

重合禁止剤としては、上記キャップ剤(D)とフェノール性水酸基との反応に用いたものと同じものが挙げられる。

重合禁止剤を使用する場合、重合禁止剤の配合量は、光硬化性樹脂組成物の(A)、(B)及び(C)の合計100重量部に対して、0.01〜5.0重量部が好ましく、さらに好ましくは0.1〜2.0重量部、特に好ましくは0.5〜1.0重量部である。

重合禁止剤を使用する場合、重合禁止剤の配合量は、光硬化性樹脂組成物の(A)、(B)及び(C)の合計100重量部に対して、0.01〜5.0重量部が好ましく、さらに好ましくは0.1〜2.0重量部、特に好ましくは0.5〜1.0重量部である。

無機微粒子としては、金属酸化物及び金属塩が使用できる。

金属酸化物としては、公知のものが利用でき、具体的には例えば、酸化チタン、酸化ケイ素、酸化アルミニウム等が挙げられる。

金属塩としては、公知のものが利用でき、具体的には例えば、炭酸カルシウム、硫酸バリウム等が挙げられる。

無機微粒子の体積一次粒子径としては、特に限定はないが、好ましくは1nm以上200nm以下、さらに好ましくは1nm以上150nm以下、特に好ましくは1nm以上120nm以下、最も好ましくは2nm以上100nm以下である。

無機微粒子を使用する場合、無機微粒子の配合量は、光硬化性樹脂組成物の(A)、(B)及び(C)の合計100重量部に対して、0.1〜100重量部が好ましく、さらに好ましくは0.5〜80重量部、特に好ましくは1〜70重量部である。

金属酸化物としては、公知のものが利用でき、具体的には例えば、酸化チタン、酸化ケイ素、酸化アルミニウム等が挙げられる。

金属塩としては、公知のものが利用でき、具体的には例えば、炭酸カルシウム、硫酸バリウム等が挙げられる。

無機微粒子の体積一次粒子径としては、特に限定はないが、好ましくは1nm以上200nm以下、さらに好ましくは1nm以上150nm以下、特に好ましくは1nm以上120nm以下、最も好ましくは2nm以上100nm以下である。

無機微粒子を使用する場合、無機微粒子の配合量は、光硬化性樹脂組成物の(A)、(B)及び(C)の合計100重量部に対して、0.1〜100重量部が好ましく、さらに好ましくは0.5〜80重量部、特に好ましくは1〜70重量部である。

溶剤としては、上述の(A)の製造に使用される溶剤(G)と同様のものを使用できる。

溶剤を使用する場合、溶剤の配合量は、特に限定されないが、光硬化性樹脂組成物100重量部に対して、50〜1,000重量部が好ましく、さらに好ましくは70〜900重量部、特に好ましくは80〜800重量部である。

溶剤を使用する場合、溶剤の配合量は、特に限定されないが、光硬化性樹脂組成物100重量部に対して、50〜1,000重量部が好ましく、さらに好ましくは70〜900重量部、特に好ましくは80〜800重量部である。

その他、例えば、無機顔料、シランカップリング剤、染料、蛍光増白剤、黄変防止剤、酸化防止剤、消泡剤、消臭剤、芳香剤、殺菌剤、防菌剤及び防かび剤等を必要に応じて使用できる。

本発明の光硬化性樹脂組成物は、プラネタリーミキサー等の公知の混合装置により、上記各成分を混合等することにより得ることができる。

本発明の光硬化性樹脂組成物は、これを容器中に入れたものに直接、あるいは基材に塗布したものに、必要により溶剤を除去した後、活性光線を照射することにより硬化できる。

また必要に応じて、任意のパターンで露光後、現像して用いることもできる。

活性光線としては、可視光線、紫外線、レーザー光線等が挙げられる。光線源としては、太陽光、高圧水銀灯、低圧水銀灯、メタルハライドランプ、半導体レーザー等が挙げられる。

また必要に応じて、任意のパターンで露光後、現像して用いることもできる。

活性光線としては、可視光線、紫外線、レーザー光線等が挙げられる。光線源としては、太陽光、高圧水銀灯、低圧水銀灯、メタルハライドランプ、半導体レーザー等が挙げられる。

基材としては、ガラス基板、シリコン基板、銅板、有機高分子フィルム等が挙げられる。

有機高分子フィルムとしては、例えば、ポリエステル樹脂、ジアセテート樹脂、トリアセテート樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリイミド樹脂、セロハン、セルロイド等からなる、合成樹脂フィルムが挙げられる。

塗布装置としては、公知の塗布装置が使用でき、例えば、スピンコーター、エアーナイフコーター、ロールコーター、バーコーター、カーテンコーター、グラビアコーター及びコンマコーター等が挙げられる。

有機高分子フィルムとしては、例えば、ポリエステル樹脂、ジアセテート樹脂、トリアセテート樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリイミド樹脂、セロハン、セルロイド等からなる、合成樹脂フィルムが挙げられる。

塗布装置としては、公知の塗布装置が使用でき、例えば、スピンコーター、エアーナイフコーター、ロールコーター、バーコーター、カーテンコーター、グラビアコーター及びコンマコーター等が挙げられる。

基材上に塗布した場合の乾燥温度としては、10℃以上が好ましく、さらに好ましくは12℃以上、特に好ましくは15℃以上、最も好ましくは20℃以上であり、また100℃未満が好ましく、さらに好ましくは90℃以下、特に好ましくは60℃以下、最も好ましくは50℃以下である。

乾燥時間は、30秒以上が好ましく、さらに好ましくは1分以上、特に好ましくは2分以上であり、また10分以下が好ましく、さらに好ましくは8分以下、特に好ましくは5分以下である。

乾燥は、減圧、常圧どちらで行ってもよいが、減圧で行う方が好ましい。また、空気中、不活性ガス中どちらで行ってもよいが、不活性ガス中で行う方が好ましい。

乾燥時間は、30秒以上が好ましく、さらに好ましくは1分以上、特に好ましくは2分以上であり、また10分以下が好ましく、さらに好ましくは8分以下、特に好ましくは5分以下である。

乾燥は、減圧、常圧どちらで行ってもよいが、減圧で行う方が好ましい。また、空気中、不活性ガス中どちらで行ってもよいが、不活性ガス中で行う方が好ましい。

後処理として、必要に応じて、現像やベークを行ってもよい。

現像液としては、前述の溶剤(G)、PH4〜11の水等が挙げられる。PH4〜11の水としては、水を主成分として、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、塩酸等や、界面活性剤、水溶性有機溶剤等を含有したものが挙げられる。

界面活性剤としては、公知のアニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、両性界面活性剤、ノニオン界面活性剤等が使用できる。

水溶性有機溶剤としては、前述の溶剤(G)のうち、水溶性のものを用いることができる。

現像方法としては、ディップ方式とシャワー方式があるが、シャワー方式が好ましい。現像液の温度は、通常25〜40℃である。現像時間は、膜厚や、レジストの溶解性に応じて適宜決定される。

現像液としては、前述の溶剤(G)、PH4〜11の水等が挙げられる。PH4〜11の水としては、水を主成分として、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、塩酸等や、界面活性剤、水溶性有機溶剤等を含有したものが挙げられる。

界面活性剤としては、公知のアニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、両性界面活性剤、ノニオン界面活性剤等が使用できる。

水溶性有機溶剤としては、前述の溶剤(G)のうち、水溶性のものを用いることができる。

現像方法としては、ディップ方式とシャワー方式があるが、シャワー方式が好ましい。現像液の温度は、通常25〜40℃である。現像時間は、膜厚や、レジストの溶解性に応じて適宜決定される。

必要に応じて、ベークを行う場合、ベーク温度としては、100〜250℃、好ましくは150〜240℃、特に好ましくは180〜230℃である。ベーク時間は5分〜6時間、好ましくは15分〜4時間、特に好ましくは30分〜3時間である。

ベークは、減圧、常圧どちらで行ってもよいが、減圧で行う方が好ましい。また、空気中、不活性ガス中どちらで行ってもよいが、不活性ガス中で行う方が好ましい。

ベークは、減圧、常圧どちらで行ってもよいが、減圧で行う方が好ましい。また、空気中、不活性ガス中どちらで行ってもよいが、不活性ガス中で行う方が好ましい。

本発明の光硬化性樹脂組成物は、各種のレジスト材料に使用できる。特に、感光性レジストフィルム、フォトレジスト、感光性樹脂凸版、スクリーン版、光接着剤、またはハードコート剤の感光層として好適である。

本発明の光硬化性樹脂組成物は、フェノール性水酸基を有しながらも、ネガ型レジストとして光硬化、アルカリ現像が可能であるという効果を奏するものである。

以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。以下、「部」は重量部を意味する。

<製造例1>

コルベンに、クレゾールノボラック樹脂(旭有機材(株)社製:EP−4020G)20部、シクロヘキサノン80部を仕込み、均一に溶解するまで攪拌した。BHT0.05部、イソシアナトエチルメタクリレート1部を加え、60℃まで加熱した。触媒としてジブチル錫ジラウレート0.2部を加え、60℃で、3時間反応させた。

その後、無水トリメリット酸1部を加え、さらに3時間反応させた。その後、シクロヘキサノンで樹脂濃度が20重量%となるように希釈し、目的のポリマー(A−1)のシクロヘキサノン溶液を得た。

コルベンに、クレゾールノボラック樹脂(旭有機材(株)社製:EP−4020G)20部、シクロヘキサノン80部を仕込み、均一に溶解するまで攪拌した。BHT0.05部、イソシアナトエチルメタクリレート1部を加え、60℃まで加熱した。触媒としてジブチル錫ジラウレート0.2部を加え、60℃で、3時間反応させた。

その後、無水トリメリット酸1部を加え、さらに3時間反応させた。その後、シクロヘキサノンで樹脂濃度が20重量%となるように希釈し、目的のポリマー(A−1)のシクロヘキサノン溶液を得た。

<製造例2>

イソシアナトエチルメタクリレートの量を1部から10部に変更した以外は、製造例1と同様にして、目的のポリマー(A−2)のシクロヘキサノン溶液を得た。

イソシアナトエチルメタクリレートの量を1部から10部に変更した以外は、製造例1と同様にして、目的のポリマー(A−2)のシクロヘキサノン溶液を得た。

<製造例3>

イソシアナトエチルメタクリレートの量を1部から19部に変更した以外は、製造例1と同様にして、目的のポリマー(A−3)のシクロヘキサノン溶液を得た。

イソシアナトエチルメタクリレートの量を1部から19部に変更した以外は、製造例1と同様にして、目的のポリマー(A−3)のシクロヘキサノン溶液を得た。

<製造例4>

コルベンに、ポリビニルフェノール(丸善化学(株)社製:マルカリンカーS−4P)20部、シクロヘキサノン80部を仕込み、均一に溶解するまで攪拌した。BHT0.05部、イソシアナトエチルメタクリレート5部を加え、60℃まで加熱した。触媒としてジブチル錫ジラウレート0.2部を加え60℃で、3時間反応させた。

その後、無水トリメリット酸1部を加え、さらに3時間反応させた。その後、シクロヘキサノンで樹脂濃度が20重量%となるように希釈し、目的のポリマー(A−4)のシクロヘキサノン溶液を得た。

コルベンに、ポリビニルフェノール(丸善化学(株)社製:マルカリンカーS−4P)20部、シクロヘキサノン80部を仕込み、均一に溶解するまで攪拌した。BHT0.05部、イソシアナトエチルメタクリレート5部を加え、60℃まで加熱した。触媒としてジブチル錫ジラウレート0.2部を加え60℃で、3時間反応させた。

その後、無水トリメリット酸1部を加え、さらに3時間反応させた。その後、シクロヘキサノンで樹脂濃度が20重量%となるように希釈し、目的のポリマー(A−4)のシクロヘキサノン溶液を得た。

<製造例5>

コルベンに、クレゾールノボラック樹脂(旭有機材(株)社製:EP−4020G)20部、シクロヘキサノン80部を仕込み、均一に溶解するまで攪拌した。BHT0.05部、イソシアナトエチルメタクリレート10部を加え、60℃まで加熱した。触媒としてジブチル錫ジラウレート0.2部を加え60℃で、3時間反応させた。

その後、シクロヘキサノンで樹脂濃度が20重量%となるように希釈し、目的のポリマー(A−5)のシクロヘキサノン溶液を得た。

コルベンに、クレゾールノボラック樹脂(旭有機材(株)社製:EP−4020G)20部、シクロヘキサノン80部を仕込み、均一に溶解するまで攪拌した。BHT0.05部、イソシアナトエチルメタクリレート10部を加え、60℃まで加熱した。触媒としてジブチル錫ジラウレート0.2部を加え60℃で、3時間反応させた。

その後、シクロヘキサノンで樹脂濃度が20重量%となるように希釈し、目的のポリマー(A−5)のシクロヘキサノン溶液を得た。

<製造例6>

コルベンに、ポリビニルフェノール(丸善化学(株)社製:マルカリンカーS−4P)20部、シクロヘキサノン80部を仕込み、均一に溶解するまで攪拌した。BHT0.05部、イソシアナトエチルメタクリレート5部を加え、60℃まで加熱した。触媒としてジブチル錫ジラウレート0.2部を加え60℃で、3時間反応させた。

その後、シクロヘキサノンで樹脂濃度が20重量%となるように希釈し、目的のポリマー(A−6)のシクロヘキサノン溶液を得た。

コルベンに、ポリビニルフェノール(丸善化学(株)社製:マルカリンカーS−4P)20部、シクロヘキサノン80部を仕込み、均一に溶解するまで攪拌した。BHT0.05部、イソシアナトエチルメタクリレート5部を加え、60℃まで加熱した。触媒としてジブチル錫ジラウレート0.2部を加え60℃で、3時間反応させた。

その後、シクロヘキサノンで樹脂濃度が20重量%となるように希釈し、目的のポリマー(A−6)のシクロヘキサノン溶液を得た。

<比較製造例1>

コルベンに、クレゾールノボラック樹脂(旭有機材(株)社製:EP−4020G)20部、シクロヘキサノン80部を仕込み、均一に溶解するまで攪拌した。BHT0.05部、無水トリメリット酸1部を加え、3時間反応させた。その後、シクロヘキサノンで樹脂濃度が20重量%となるように希釈し、ポリマー(A′−1)のシクロヘキサノン溶液を得た。

コルベンに、クレゾールノボラック樹脂(旭有機材(株)社製:EP−4020G)20部、シクロヘキサノン80部を仕込み、均一に溶解するまで攪拌した。BHT0.05部、無水トリメリット酸1部を加え、3時間反応させた。その後、シクロヘキサノンで樹脂濃度が20重量%となるように希釈し、ポリマー(A′−1)のシクロヘキサノン溶液を得た。

<実施例1〜6及び比較例1>

ガラス製の容器に、上記で製造した実施例のためのポリマー(A−1)〜(A−6)、比較例のためのポリマー(A′−1)をそれぞれ250部、エチレン性不飽和化合物としてジペンタエリスリトールヘキサアクリレート(DA−600、三洋化成製)40部、光重合開始剤として2−メチル−1−[4−(メチルチオ)フェニル]−2−モルフォリノプロパン−1−オン(イルガキュア907、チバガイギー社製)10部を加え、均一になるまで撹拌し、実施例1〜6の光硬化性樹脂組成物、及び比較例1の光硬化性樹脂組成物を得た。

ガラス製の容器に、上記で製造した実施例のためのポリマー(A−1)〜(A−6)、比較例のためのポリマー(A′−1)をそれぞれ250部、エチレン性不飽和化合物としてジペンタエリスリトールヘキサアクリレート(DA−600、三洋化成製)40部、光重合開始剤として2−メチル−1−[4−(メチルチオ)フェニル]−2−モルフォリノプロパン−1−オン(イルガキュア907、チバガイギー社製)10部を加え、均一になるまで撹拌し、実施例1〜6の光硬化性樹脂組成物、及び比較例1の光硬化性樹脂組成物を得た。

これらの光硬化性樹脂組成物を、固形分濃度が25%となるようにシクロヘキサノンを加えて希釈し、直径5cmのガラスウェハー(ガラス製)の14枚のそれぞれの上に、スピンコーターを用いて、厚さ5μmに塗布し、50mmHg、25℃で3分間、減圧脱溶剤を行い、光硬化性樹脂組成物を塗布したガラスウェハー(i)を14枚作成した。

これらのガラスウェハーを、以下の方法で紫外線照射により硬化させて得られた硬化物の硬化性、及び反応後の加熱によるキャップの脱離を評価した。

これらのガラスウェハーを、以下の方法で紫外線照射により硬化させて得られた硬化物の硬化性、及び反応後の加熱によるキャップの脱離を評価した。

<硬化性の評価方法>

光硬化性樹脂組成物を塗布したガラスウェハーに、高圧水銀灯(1kW)を用いて、300mJ/cm2(16mW/cm2×18.75秒間)の紫外線(平行光)を照射した後、水酸化ナトリウム0.5%水溶液を用い、25℃で90秒シャワー現像した。

現像前後の膜厚の比(露光後膜厚/露光前膜厚)をパーセンテージ(残膜率)として表し、硬化性とした。

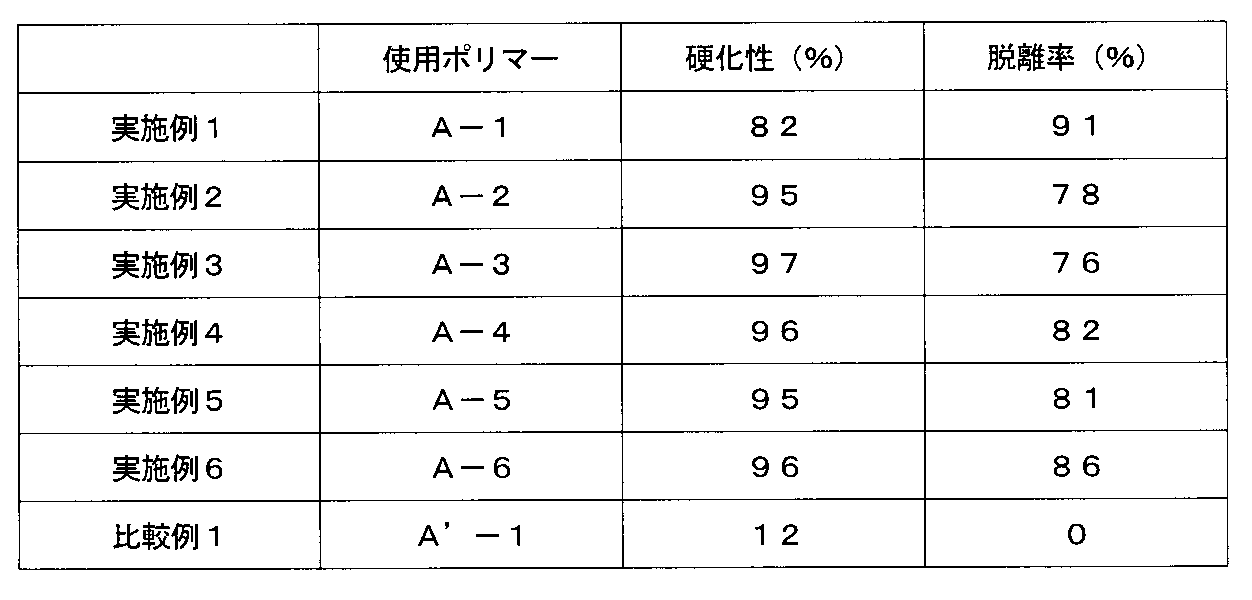

これらの硬化性の評価結果を下記表1に記載した。

光硬化性樹脂組成物を塗布したガラスウェハーに、高圧水銀灯(1kW)を用いて、300mJ/cm2(16mW/cm2×18.75秒間)の紫外線(平行光)を照射した後、水酸化ナトリウム0.5%水溶液を用い、25℃で90秒シャワー現像した。

現像前後の膜厚の比(露光後膜厚/露光前膜厚)をパーセンテージ(残膜率)として表し、硬化性とした。

これらの硬化性の評価結果を下記表1に記載した。

<加熱によるキャップの脱離の評価方法>

光硬化性樹脂組成物を塗布したガラスウェハーに、高圧水銀灯(1kW)を用いて、300mJ/cm2の紫外線(平行光)を照射し、キャップ脱離前サンプルとした。

光硬化性樹脂組成物を塗布したガラスウェハーに、高圧水銀灯(1kW)を用いて、300mJ/cm2の紫外線(平行光)を照射した後、230℃で1時間ベークし、キャップ脱離後サンプルとした。

このサンプルを用いて、IRにて、ウレタン結合のピーク(1710cm−1)の高さと、リファレンスピーク(2900〜3000cm−1)の高さを測定し、ピーク比(ウレタン基ピーク位置の高さをリファレンスピークの高さで割った値)を求めた。

反応前のピーク比と、反応後のピーク比から下記の式にて脱離率を求めた。

脱離率(%)=[(反応前のピーク比)−(反応後のピーク比)]/(反応前のピーク比)×100

これらの測定結果を下記表1に記載した。

光硬化性樹脂組成物を塗布したガラスウェハーに、高圧水銀灯(1kW)を用いて、300mJ/cm2の紫外線(平行光)を照射し、キャップ脱離前サンプルとした。

光硬化性樹脂組成物を塗布したガラスウェハーに、高圧水銀灯(1kW)を用いて、300mJ/cm2の紫外線(平行光)を照射した後、230℃で1時間ベークし、キャップ脱離後サンプルとした。

このサンプルを用いて、IRにて、ウレタン結合のピーク(1710cm−1)の高さと、リファレンスピーク(2900〜3000cm−1)の高さを測定し、ピーク比(ウレタン基ピーク位置の高さをリファレンスピークの高さで割った値)を求めた。

反応前のピーク比と、反応後のピーク比から下記の式にて脱離率を求めた。

脱離率(%)=[(反応前のピーク比)−(反応後のピーク比)]/(反応前のピーク比)×100

これらの測定結果を下記表1に記載した。

上記結果より、本発明の光硬化性樹脂組成物は、光ラジカル重合により硬化することがわかる。また、硬化後、加熱によりキャップ剤が脱離することがわかる。

本発明の光硬化性樹脂組成物は、フェノール性水酸基を有しながらもフェノール性水酸基がキャップされているため光硬化が可能であり、アルカリ現像が可能であることから、フォトレジスト、感光性レジストフィルム、フォトスペーサー等のネガ型レジストとして好適に用いることができるため有用である。

Claims (13)

- バインダー樹脂(A)、エチレン性不飽和化合物(B)、光重合開始剤(C)からなる光硬化性樹脂組成物において、バインダー樹脂(A)が、フェノール性水酸基を有する樹脂(E)のフェノール性水酸基がキャップ剤(D)でキャップされた樹脂(F)を含んでなることを特徴とする光硬化性樹脂組成物。

- キャップ剤(D)が、イソシアネート基含有化合物、酸無水物基含有化合物、酸ハロゲン化物基含有化合物、ビニルエーテル基含有化合物、及びプロペニルエーテル基含有化合物からなる群より選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする請求項1記載の光硬化性樹脂組成物。

- キャップ剤(D)が、イソシアネート基、酸無水物基、酸ハロゲン化物基、ビニルエーテル基及びプロペニルエーテル基からなる群より選ばれる少なくとも一つの官能基と(メタ)アクリロイル基とを含有する化合物であることを特徴とする請求項1記載の光硬化性樹脂組成物。

- キャップ剤(D)によるキャップの量が、フェノール性水酸基全体の0.5mol%〜95mol%である請求項1〜3のいずれかに記載の光硬化性樹脂組成物。

- 樹脂(E)が、ノボラック樹脂、クレゾール樹脂、クレゾールノボラック樹脂、フェノール樹脂、及びポリビニルフェノール樹脂からなる群より選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の光硬化性組成物。

- 樹脂(F)が、さらに、フェノール性水酸基がキャップ剤(D)でキャップされていないノボラック樹脂、クレゾール樹脂、クレゾールノボラック樹脂、フェノール樹脂、及びポリビニルフェノール樹脂からなる群より選ばれる少なくとも1種を含有することを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の光硬化性樹脂組成物。

- 樹脂(F)において、キャップされていないフェノール性水酸基の一部にカルボキシル基が導入されていることを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記載の光硬化性樹脂組成物。

- フェノール性水酸基と酸無水物との反応により、フェノール性水酸基の一部にカルボキシル基が導入されたことを特徴とする請求項7記載の光硬化性樹脂組成物。

- 樹脂(F)の含有量が、バインダー樹脂(A)全体の0.5〜95重量%である請求項1〜8のいずれかに記載の光硬化性樹脂組成物。

- バインダー樹脂(A)が、樹脂(F)に加え、アクリル樹脂、スチレン樹脂、オレフィン樹脂、及びビニル樹脂からなる群より選ばれる少なくとも1種を含有することを特徴とする請求項1〜9のいずれかに記載の光硬化性樹脂組成物。

- さらに、体積一次粒子径が1nm〜200nmの金属酸化物及び金属塩からなる無機微粒子を含有することを特徴とする請求項1〜10のいずれかに記載の光硬化性樹脂組成物。

- 無機微粒子が、酸化チタン、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、または硫酸バリウムの何れかであることを特徴とする請求項11記載の光硬化性樹脂組成物。

- 150℃〜250℃で30分間〜60分間加熱することにより、キャップ剤の50%以上が脱離されてなる請求項1〜12のいずれかに記載の光硬化性樹脂組成物。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004106760A JP2005292435A (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 光硬化性樹脂組成物 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004106760A JP2005292435A (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 光硬化性樹脂組成物 |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2005292435A true JP2005292435A (ja) | 2005-10-20 |

Family

ID=35325427

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004106760A Pending JP2005292435A (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 光硬化性樹脂組成物 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2005292435A (ja) |

Cited By (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US20100233868A1 (en) * | 2009-03-16 | 2010-09-16 | Jun Maeda | Adhesive Sheet and a Processing Method of Semiconductor Wafer, and a Manufacturing Method of Semiconductive Chip |

| US20110104874A1 (en) * | 2008-03-31 | 2011-05-05 | Lintec Corporation | Energy Ray-Curable Polymer, an Energy Ray-Curable Adhesive Composition, an Adhesive Sheet and a Processing Method of a Semiconductor Wafer |

| JP2020154326A (ja) * | 2013-08-23 | 2020-09-24 | 味の素株式会社 | 感光性樹脂組成物 |

-

2004

- 2004-03-31 JP JP2004106760A patent/JP2005292435A/ja active Pending

Cited By (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US20110104874A1 (en) * | 2008-03-31 | 2011-05-05 | Lintec Corporation | Energy Ray-Curable Polymer, an Energy Ray-Curable Adhesive Composition, an Adhesive Sheet and a Processing Method of a Semiconductor Wafer |

| US8304920B2 (en) * | 2008-03-31 | 2012-11-06 | Lintec Corporation | Energy ray-curable polymer, an energy ray-curable adhesive composition, an adhesive sheet and a processing method of a semiconductor wafer |

| US20100233868A1 (en) * | 2009-03-16 | 2010-09-16 | Jun Maeda | Adhesive Sheet and a Processing Method of Semiconductor Wafer, and a Manufacturing Method of Semiconductive Chip |

| KR20100105428A (ko) * | 2009-03-16 | 2010-09-29 | 린텍 가부시키가이샤 | 점착시트 및 반도체 웨이퍼의 가공방법, 반도체 칩의 제조방법 |

| KR101708909B1 (ko) * | 2009-03-16 | 2017-02-21 | 린텍 가부시키가이샤 | 점착시트 및 반도체 웨이퍼의 가공방법, 반도체 칩의 제조방법 |

| JP2020154326A (ja) * | 2013-08-23 | 2020-09-24 | 味の素株式会社 | 感光性樹脂組成物 |

| JP7345429B2 (ja) | 2013-08-23 | 2023-09-15 | 味の素株式会社 | 感光性樹脂組成物、感光性フィルム、多層プリント配線板、半導体装置、及び、多層プリント配線板の製造方法 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4218851B2 (ja) | カラーフィルタ保護膜形成用感光性樹脂組成物 | |

| JP4680867B2 (ja) | 感光性樹脂組成物 | |

| JP4568237B2 (ja) | 感光性樹脂組成物 | |

| JP2011248274A (ja) | 感光性樹脂組成物 | |

| TWI303354B (ja) | ||

| JP2009157235A (ja) | 感光性樹脂組成物 | |

| JP2008116488A (ja) | 感光性樹脂組成物 | |

| JP2009133971A (ja) | 感光性樹脂組成物 | |

| TW201638660A (zh) | 負型感光性樹脂組合物、使用該組合物的光固化圖案及圖像顯示裝置 | |

| JP2007140274A (ja) | レジストパターンの形成方法 | |

| JP4599484B2 (ja) | 硬化性樹脂組成物及びそれを用いて形成したフォトスペーサを有するカラーフィルタ | |

| CN107817652B (zh) | 感光性树脂组合物和由其制造的光固化图案 | |

| JP4150236B2 (ja) | 感光性樹脂組成物、及びそれらを用いたスペーサー又はカラーフィルターの形成方法 | |

| JP2005292435A (ja) | 光硬化性樹脂組成物 | |

| JP4691416B2 (ja) | 感光性樹脂組成物 | |

| JP5449729B2 (ja) | 感光性樹脂組成物 | |

| JP2009286904A (ja) | 感光性樹脂組成物 | |

| JP2009288544A (ja) | 感光性樹脂組成物 | |

| JP4750577B2 (ja) | 感光性樹脂組成物 | |

| CN114671975A (zh) | 基于氟化丙烯酸酯的共聚物和包含其的光敏树脂组合物 | |

| CN108292096A (zh) | 光敏树脂组合物和由其制备的有机绝缘膜 | |

| JP2009237412A (ja) | 感光性樹脂組成物 | |

| JP2008250189A (ja) | 感光性樹脂組成物 | |

| JP4611134B2 (ja) | 感光性樹脂組成物 | |

| JP2007264467A (ja) | カラーフィルター基板保護膜用感光性樹脂組成物 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20060915 |