CN110770056A - 座椅空调装置 - Google Patents

座椅空调装置 Download PDFInfo

- Publication number

- CN110770056A CN110770056A CN201880040952.2A CN201880040952A CN110770056A CN 110770056 A CN110770056 A CN 110770056A CN 201880040952 A CN201880040952 A CN 201880040952A CN 110770056 A CN110770056 A CN 110770056A

- Authority

- CN

- China

- Prior art keywords

- air

- seat

- flow path

- disposed

- condenser

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Classifications

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60N—SEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- B60N2/00—Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles

- B60N2/56—Heating or ventilating devices

- B60N2/5607—Heating or ventilating devices characterised by convection

- B60N2/5621—Heating or ventilating devices characterised by convection by air

- B60N2/5635—Heating or ventilating devices characterised by convection by air coming from the passenger compartment

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60N—SEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- B60N2/00—Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles

- B60N2/56—Heating or ventilating devices

- B60N2/5607—Heating or ventilating devices characterised by convection

- B60N2/5621—Heating or ventilating devices characterised by convection by air

- B60N2/5628—Heating or ventilating devices characterised by convection by air coming from the vehicle ventilation system, e.g. air-conditioning system

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60H—ARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES

- B60H1/00—Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices

- B60H1/00271—HVAC devices specially adapted for particular vehicle parts or components and being connected to the vehicle HVAC unit

- B60H1/00285—HVAC devices specially adapted for particular vehicle parts or components and being connected to the vehicle HVAC unit for vehicle seats

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60H—ARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES

- B60H1/00—Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices

- B60H1/00642—Control systems or circuits; Control members or indication devices for heating, cooling or ventilating devices

- B60H1/00814—Control systems or circuits characterised by their output, for controlling particular components of the heating, cooling or ventilating installation

- B60H1/00878—Control systems or circuits characterised by their output, for controlling particular components of the heating, cooling or ventilating installation the components being temperature regulating devices

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60N—SEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- B60N2/00—Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles

- B60N2/56—Heating or ventilating devices

- B60N2/5607—Heating or ventilating devices characterised by convection

- B60N2/5621—Heating or ventilating devices characterised by convection by air

- B60N2/5657—Heating or ventilating devices characterised by convection by air blown towards the seat surface

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60N—SEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- B60N2/00—Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles

- B60N2/56—Heating or ventilating devices

- B60N2/5607—Heating or ventilating devices characterised by convection

- B60N2/5621—Heating or ventilating devices characterised by convection by air

- B60N2/5671—Heating or ventilating devices characterised by convection by air forming a windbreak, e.g. warm air blown on the neck of the passenger of an open vehicle

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60N—SEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- B60N2/00—Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles

- B60N2/56—Heating or ventilating devices

- B60N2/5678—Heating or ventilating devices characterised by electrical systems

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60N—SEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- B60N2/00—Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles

- B60N2/56—Heating or ventilating devices

- B60N2/5678—Heating or ventilating devices characterised by electrical systems

- B60N2/5685—Resistance

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60N—SEATS SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLES; VEHICLE PASSENGER ACCOMMODATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- B60N2/00—Seats specially adapted for vehicles; Arrangement or mounting of seats in vehicles

- B60N2/56—Heating or ventilating devices

- B60N2/5678—Heating or ventilating devices characterised by electrical systems

- B60N2/5692—Refrigerating means

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60H—ARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES

- B60H1/00—Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices

- B60H1/00007—Combined heating, ventilating, or cooling devices

- B60H1/00021—Air flow details of HVAC devices

- B60H2001/0015—Temperature regulation

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60H—ARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES

- B60H1/00—Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices

- B60H1/00271—HVAC devices specially adapted for particular vehicle parts or components and being connected to the vehicle HVAC unit

- B60H2001/003—Component temperature regulation using an air flow

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Mechanical Engineering (AREA)

- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)

- Transportation (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- Thermal Sciences (AREA)

- Power Engineering (AREA)

- Air-Conditioning For Vehicles (AREA)

Abstract

座椅空调装置(1)在配置在座椅(30)的座面部(31)与车室地板面(F)之间的壳体(10)的内部收容有制冷循环(2)、暖风用送风机(14)以及冷风用送风机(18)。座椅空调装置通过使制冷循环、暖风用送风机以及冷风用送风机工作,将通过形成于壳体内部的暖风流路(11)、冷风流路(15)的空调风向座椅供给。在沿规定方向延伸的暖风流路的送风方向上游侧配置有冷凝器(4),在送风方向下游侧配置有暖风用送风机。在沿着暖风流路延伸的暖风侧进气口(12)的送风方向上游侧配置有冷风用送风机,在送风方向下游侧配置有蒸发器(7)。由此,能够抑制由各构成设备的热引起的制冷循环的性能降低。

Description

相关申请的相互参照

本申请基于通过参照将该公开内容编入于本申请的在2017年6月20日申请的日本专利申请2017-120149号以及在2018年4月25日申请的日本专利申请2018-083816号。

技术领域

本发明涉及一种对座椅供给空调风的座椅空调装置。

背景技术

以往,为了向就座于座椅的乘员提供舒适的温度环境,开发了各种各样的座椅空调装置。作为与该座椅空调装置相关的发明,例如已知有专利文献1所记载的发明。

专利文献1所记载的座椅空调装置配置在座椅的座面部与地板之间,在壳体的内部具备蒸气压缩式的制冷循环。该座椅空调装置构成为,将通过制冷循环的工作而被实施温度调节的空调风向就座于座椅的乘员吹出。该情况下的空调风通过构成制冷循环的冷凝器或蒸发器中的热交换而被加温或者冷却。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开2016-145015号公报

在专利文献1所记载的发明中,座椅空调装置的壳体配置于座椅的座面部与地板之间的限定空间,将构成制冷循环的各种构成设备、用于供给冷风、暖风的送风机等全部收容于其内部。

因此,在专利文献1的座椅空调装置的情况下,在壳体的内部,构成制冷循环的冷凝器和蒸发器接近地配置,成为容易受到彼此的热的影响的状态。

另外,在专利文献1所记载的座椅空调装置中,用于产生基于冷凝器的暖风的送风机和用于产生基于蒸发器的冷风的送风机也分别配置于壳体的内部。因此,设想由制冷循环调整后的冷风或暖风会在这些送风机附近流动。

因此,在专利文献1所记载的座椅空调装置中,需要考虑伴随着各送风机的工作而产生的热对由制冷循环进行温度调整的空调风带来的影响。

发明内容

本发明是鉴于这些方面而完成的,其目的在于提供一种座椅空调装置,该座椅空调装置将制冷循环等构成设备收容于壳体的内部,并能够抑制由各构成设备的热引起的制冷循环的性能降低。

根据本发明的一个方式,座椅空调装置对车室内的座椅供给空调风。座椅空调装置具有壳体、制冷循环、暖风流路、冷风流路、暖风用送风机及冷风用送风机。制冷循环包括将制冷剂压缩而排出的压缩机、使从压缩机排出的制冷剂散热的冷凝器、使从冷凝器流出的制冷剂减压的减压部、以及使由减压部减压后的制冷剂蒸发的蒸发器,该制冷剂循环配置于壳体的内部。暖风流路在壳体的内部向预先设定的方向延伸,供由冷凝器加热的送风空气流动。冷风流路在壳体的内部与暖风流路并列地延伸,供由蒸发器冷却的送风空气流动。暖风用送风机配置于暖风流路的内部,向预先设定的暖风流路的送风方向吹送送风空气。冷风用送风机配置于冷风流路的内部,向预先设定的冷风流路的送风方向吹送送风空气。冷凝器配置于暖风流路的内部,并且蒸发器配置于所述冷风流路的内部。在壳体的内部,连结冷凝器和蒸发器的线与连结暖风用送风机和冷风用送风机的线交叉。

由此,座椅空调装置通过使配置于壳体的内部的制冷循环、暖风用送风机及冷风用送风机工作,从而能够经由暖风流路、冷风流路向座椅供给空调风。即,该座椅空调装置通过来自壳体的空调风,能够提高就座于座椅的乘员的舒适性。

并且,在该座椅空调装置的壳体的内部,以连结所述冷凝器和所述蒸发器的线与连结所述暖风用送风机和所述冷风用送风机的线交叉的方式配置。因此,根据该座椅空调装置,能够在壳体的内部将伴随着工作而发热的暖风用送风机和冷风用送风机隔开较大间隔地配置,能够抑制因两者的发热而导致的制冷循环的性能降低。

而且,根据该座椅空调装置,能够在壳体内部将作为散热器发挥功能的冷凝器与作为吸热器发挥功能的蒸发器隔开较大间隔地配置,能够抑制冷凝器与蒸发器相互产生的热影响,抑制制冷循环的性能降低。即,根据该座椅空调装置,能够抑制制冷循环的性能降低,并且提高就座于座椅的乘员的舒适性。

在该座椅空调装置中,也可以是,在暖风流路中,在送风方向上游侧配置冷凝器,在送风方向下游侧配置暖风用送风机。在该情况下,能够利用暖风用送风机的发热来加热随着通过冷凝器而成为暖风的送风空气。

并且,也可以是,在冷风流路中,在送风方向上游侧配置冷风用送风机,在送风方向下游侧配置蒸发器。在该情况下,能够在不会受到冷风用送风机等的发热的影响的情况下将随着通过蒸发器而成为冷风的送风空气从冷风流路向座椅供给。

附图说明

图1是示出第一实施方式的座椅空调装置的结构的主视图。

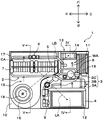

图2是示出第一实施方式的座椅空调装置的结构的侧视图。

图3是示出第一实施方式的座椅空调装置的内部结构的俯视图。

图4是示出图3中的IV-IV截面的剖视图。

图5是示出图3中的V-V截面的剖视图。

图6是示出第二实施方式的座椅空调装置中的冷风流路的内部结构的剖视图。

图7是示出第三实施方式的座椅空调装置中的暖风、冷风的流动的俯视图。

具体实施方式

以下,参照附图对用于实施本发明的多个方式进行说明。在各方式中,有时对与在先前的方式中说明的事项对应的部分标注相同的符号并省略重复的说明。在各方式中仅对结构的一部分进行说明的情况下,对于结构的其他部分,能够应用先前说明的其他方式。不仅是在各实施方式中具体地明示了能够进行组合的部分能够彼此组合,只要对组合没有特别产生障碍,尽管未明示也能够将实施方式彼此部分地组合。

另外,各图中的表示上下、左右、前后的箭头以来自就座于车辆的座椅30的乘员的视点为基准而示出。并且,关于各图中的纸面近前侧、里侧,也以该状态为基准来决定。例如,图1中的纸面近前侧、里侧对应于前后方向。

(第一实施方式)

首先,参照图1~图5对第一实施方式的座椅空调装置1的概要进行说明。此外,在图3中,为了能够掌握构成座椅空调装置1的壳体10的内部,而省略壳体10的上表面进行表示,以虚线表示形成于壳体10的上表面的暖风侧进气口12等的开口缘。

第一实施方式的座椅空调装置1适用于利用电池的电力进行行驶的电动汽车。该座椅空调装置1配置于该电动汽车的座椅30,提高就座于该座椅30的乘客的舒适性。

如图1、图2所示,座椅30是为了在电动汽车中供乘客就座而配设的,具有座面部31、靠背部32、座椅框架33。座面部31是乘员就座的部分,在其上表面具有多孔质制的缓冲部。

并且,靠背部32构成从背后支承就座于座面部31的乘员的部分,在其前面具有多孔质制的缓冲部。

座椅框架33是将金属管组合而构成的,作为座椅30的骨架部发挥功能。该座椅30通过将座面部31及靠背部32在座椅框架33上固定相对位置而构成。

第一实施方式的座椅空调装置1配置于这样构成的座椅30的座面部31与车室地板面F之间的较小的空间,通过供给被调整为适当的温度的空调风,提高就座于座椅30的乘员的舒适性。

如图3等所示,座椅空调装置1构成为将蒸气压缩式的制冷循环2、暖风用送风机14、冷风用送风机18、逆变器19收容于壳体10的内部。因此,座椅空调装置1能够通过制冷循环2对暖风用送风机14、冷风用送风机18的工作所产生的送风空气进行温度调整,并经由配置于座椅30的两侧的主管道21等向就座于座椅30的乘员供给。

如上所述,第一实施方式的座椅空调装置1在配置于座椅30的座面部31与车室地板面F之间的壳体10的内部收容有制冷循环2、暖风用送风机14等各种构成设备。

如图1~图5所示,壳体10形成为能够配置在座面部31与车室地板面F之间的长方体状。该壳体10的高度(即,壳体高度H)被设定为比座椅30的下表面与车室地板面F上表面之间的距离短。

并且,制冷循环2具有压缩机3、冷凝器4、储液器5、减压部6、蒸发器7、气液分离部8,并构成蒸气压缩式的制冷循环。该制冷循环2通过压缩机3的工作使制冷剂循环,由此起到对向作为空调对象空间的车室内的座椅30周边吹送的送风空气进行冷却或加热的功能。

在此,在制冷循环2中,作为制冷剂,采用HFC系制冷剂(具体而言,R134a),构成高压侧制冷剂压力不超过制冷剂的临界压力的蒸气压缩式的亚临界制冷循环。当然,作为制冷剂,也可以采用HFO系制冷剂(例如R1234yf)、天然制冷剂(例如,R744)等。而且,在制冷剂中混入有用于润滑压缩机3的冷冻机油,冷冻机油的一部分与制冷剂一起在循环中循环。

压缩机3在制冷循环2中吸入制冷剂并压缩排出,作为本发明中的压缩机发挥功能。压缩机3构成为利用电动马达驱动排出容量被固定的固定容量型的压缩机构的电动压缩机,配置在座椅空调装置1的壳体10内。作为该压缩机构,能够采用涡旋型压缩机构、叶片型压缩机构等各种压缩机构。

构成压缩机3的电动马达通过从未图示的空调控制装置输出的控制信号来控制其工作(转速)。作为该电动马达,可以采用交流马达、直流马达中的任意形式。并且,该空调控制装置通过控制电动马达的转速来变更压缩机3的制冷剂排出能力。

并且,压缩机3具有收容有上述压缩机构及电动马达的主体部3A、用于排出由主体部3A压缩后的制冷剂的排出配管3B、以及将在制冷循环2中循环的制冷剂吸入到主体部3A的吸入配管3C。

在压缩机3的排出配管3B侧连接有冷凝器4的制冷剂入口侧。该冷凝器4能够使从压缩机3排出的高温高压的排出制冷剂与送风空气进行热交换,对送风空气进行加热。即,该冷凝器4作为加热用热交换器工作,作为散热器发挥功能。

在冷凝器4的制冷剂出口侧连接有储液器5。该储液器5是对从冷凝器4流出的制冷剂进行气液分离而蓄积液相制冷剂的受液部,能够将由冷凝器4冷凝后的高压液相制冷剂蓄积为循环的剩余制冷剂。即,该制冷循环2通过具有储液器5而作为所谓的储液循环发挥功能。因此,根据座椅空调装置1,能够使从蒸发器7流出的制冷剂蒸发至成为具有过热度的气相制冷剂。

并且,在储液器5的制冷剂出口侧配置有减压部6。该减压部6由所谓的固定节流阀构成,使通过冷凝器4、储液器5的制冷剂减压。减压部6作为本发明中的减压部发挥功能。

此外,作为本发明中的减压部6,使用固定节流阀,但并不限定于该方式。只要能够对从冷凝器4流出的制冷剂进行减压,就能够采用各种结构作为减压部。例如,可以采用毛细管作为本发明的减压部,也可以使用能够根据未图示的空调控制装置的控制信号来控制节流开度的膨胀阀。

在减压部6的出口侧连接有蒸发器7的制冷剂入口侧。蒸发器7是使从减压部6流出的制冷剂与送风空气进行热交换的热交换器,通过与制冷剂的热交换来冷却送风空气。即,蒸发器7作为冷却用热交换器工作,作为吸热器发挥功能。

并且,在蒸发器7的制冷剂出口侧连接有气液分离部8。该气液分离部8对从蒸发器7流入的制冷剂进行气液分离,蓄积制冷循环2内的剩余液相制冷剂。在气液分离部8中的气相制冷剂出口连接有压缩机3的吸入配管3C。因此,由气液分离部8分离出的气相制冷剂经由吸入配管3C吸入到压缩机3。

如图3所示,在将冷凝器4的制冷剂出口侧与储液器5连接的制冷剂配管配置有高压传感器9。该高压传感器9检测冷凝器4的出口侧制冷剂的压力(即,制冷循环2中的高压侧的制冷剂压力)。该高压传感器9与未图示的空调控制装置连接,因此该空调控制装置能够根据高压传感器9的检测结果来控制座椅空调装置1的空调动作。

另外,该座椅空调装置1中的壳体10的内部被划分为暖风流路11和冷风流路15。如图3所示,暖风流路11配置于壳体10的内部的左侧部分,以沿前后方向延伸的方式形成。另一方面,冷风流路15配置于壳体10的内部的右侧部分,与暖风流路11同样地形成为沿前后方向延伸。

如图3、图4所示,在壳体10的上表面的左前侧部分配置有暖风侧进气口12。该暖风侧进气口12形成为将暖风流路11的内部和壳体10的外部连通,是吸入在暖风流路11中流动的送风空气的进气口。

在壳体10的后表面的左侧部分配置有暖风吹出口13。如图4所示,暖风吹出口13形成为将暖风流路11的内部和壳体10的后方的外部空间连通,通过暖风流路11的送风空气作为向壳体10的外部吹出的吹出口发挥功能。

在暖风流路11的内部,暖风用送风机14安装于暖风吹出口13。暖风用送风机14是构成为具有多块叶片的叶轮和使该叶轮旋转的电动马达的轴流送风机,从沿着电动马达的驱动轴的轴向一方侧吸入空气,并向轴向另一方侧送风。

该暖风用送风机14以电动马达的驱动轴与前后方向一致的方式安装于暖风吹出口13。因此,暖风用送风机14通过使叶轮旋转,经由暖风吹出口13以将暖风流路11的内部的空气向壳体10的外部吹出的方式送风。

即,在暖风流路11中,从配置于壳体10的左前侧的暖风侧进气口12流入的空气随着暖风用送风机14的工作而从前方朝向后方流动。此时,该送风空气通过配置于暖风流路11的内部的冷凝器4,因此通过与冷凝器4中的制冷剂的热交换而被加热。

并且,由暖风用送风机14吸入的空气经由暖风吹出口13向壳体10的后方吹出。即,在图3的俯视图中,暖风流路11的送风空气(即,暖风WA)从前方向后方流动。该暖风流路11中的空气的流动方向是本发明中的暖风流路11中的送风方向的一例。

另外,在暖风流路11的内部的左后方配置有逆变器19。该逆变器19是将从搭载于该电动汽车的电池供给的直流电力转换为交流电力并输出的电力转换部。

具体而言,逆变器19将电池的直流电力转换为能够在座椅空调装置1中的压缩机3、暖风用送风机14、冷风用送风机18中利用的交流电力并输出。并且,逆变器19在从直流电力向交流电力进行电力转换时,产生温热。因此,该逆变器19为本发明中的发热设备的一例。

如图3、图5所示,在壳体10的上表面的右前侧部分配置有冷风侧进气口16。该冷风侧进气口16形成为将冷风流路15的内部和壳体10的外部连通,是吸入在冷风流路15中流动的送风空气的进气口。

另外,在壳体10的上表面的右后侧部分形成有冷风吹出口17。如图5所示,冷风吹出口17形成为朝向上方延伸的方型的筒状,将冷风流路15的内部与壳体10的外部连通。因此,冷风吹出口17作为使通过冷风流路15的送风空气向壳体10的外部吹出的吹出口发挥功能。

该冷风吹出口17与配置于座椅30的未图示的空调风供给部连接。从冷风吹出口17吹出的送风空气经由该空调风供给部流入图1、图2所示的主管道21等送风管道,向就座于座椅30的乘员供给。

如图3、图5所示,在冷风流路15的内部,冷风用送风机18配置于冷风侧进气口16的下方。该冷风用送风机18是利用电动马达驱动离心多翼风扇的电动送风机。冷风用送风机18配置为离心多翼风扇的旋转轴与壳体10的上下方向一致。

因此,冷风用送风机18沿着壳体10的上下方向吸入空气,将吸入的空气与轴正交且向离心方向送风。冷风用送风机18中的离心多翼风扇的转速(送风量)通过从后述的空调控制装置输出的控制电压来控制。

即,配置于壳体10的右前侧的冷风侧进气口16的周边的空气通过冷风用送风机18的工作,经由冷风侧进气口16吸入冷风用送风机18,并流入冷风流路15的内部。并且,被吸入冷风用送风机18的空气沿着冷风流路15向壳体10的后方流动。

即,在图3的俯视图中,冷风流路15的送风空气(即,冷风CA)从前方向后方流动。该冷风流路15中的空气的流动方向是本发明的冷风流路中的送风方向的一例。在使冷风流路15向后方流动的过程中,该送风空气通过配置于冷风流路15内的蒸发器7,因此通过与蒸发器7内的制冷剂的热交换而被冷却。

由蒸发器7冷却后的送风空气通过冷风吹出口17流入未图示的空调风供给部。即,冷却后的送风空气(即,冷风CA)经由该空调风供给部,流入图1、图2所示的主管道21等送风管道,向就座于座椅30的乘员供给。

接着,对在第一实施方式的座椅空调装置1中从壳体10供给的送风空气的流路即送风管道的配置进行说明。如图1、图2所示,在座椅30的两侧面配置有多个送风管道。该送风管道包括一对主管道21、一对脚部用管道23以及一对上部管道25。

主管道21形成为扁平的中空状,分别配置在座椅30的左右两侧。各主管道21从配置于座椅30的座面部31的空调风供给部沿着座椅30的侧面延伸至靠背部32的中段。

主管道21的一端部位于靠背部32的中段,具有主吹出口22。主吹出口22与主管道21的内部连通,形成为朝向座椅30的宽度方向内侧稍微弯曲。并且,主管道21的另一端部经由上述空调风供给部与冷风吹出口17连接。

因此,由座椅空调装置1调整后的作为空调风的冷风经由主吹出口22而向就座于座椅30的乘员供给。由于主吹出口22在靠背部32的中段向宽度方向内侧稍稍弯曲,因此座椅空调装置1能够更高效地对就座于座椅30的乘员的身体部分供给空调风。

另外,脚部用管道23形成为中空状,分别配置在座椅30的座面部31的左右两侧。各脚部用管道23在沿着座面部31的侧面延伸后,向上方弯曲。

各脚部用管道23的一端部位于比座面部31的上表面稍靠上方的位置,具有脚部吹出口24。脚部吹出口24形成为朝向车宽方向内侧稍微弯曲。另一方面,各脚部用管道23的另一端部经由上述空调风供给部与冷风吹出口17连接。

因此,由座椅空调装置1调整后的冷风经由脚部吹出口24向就座于座椅30的乘员的脚部供给。并且,由于脚部吹出口24在比座面部31上表面靠上方的位置向车宽方向内侧稍稍弯曲,因此座椅空调装置1能够更高效地对就座于座椅30的乘员的大腿等脚部供给空调风。

并且,上部管道25形成为中空状,配置在靠背部32的左右两侧。该上部管道25沿着靠背部32的侧面向上方延伸,在靠背部32的上部朝向前方弯曲。

上部管道25的一端部位于靠背部32的上部,具有朝向前方开口的上部吹出口26。并且,上部管道25的另一端部经由上述空调风供给部与冷风吹出口17连接。因此,由座椅空调装置1调整后的冷风经由上部吹出口26向就座于座椅30的乘员的头部的周边供给。

在此,该座椅空调装置1具有用于控制该座椅空调装置1的构成设备的工作的空调控制装置。空调控制装置由包括CPU、ROM以及RAM等的公知的微型计算机及其周边电路构成。并且,空调控制装置基于存储于该ROM的控制程序进行各种运算处理,控制压缩机3、暖风用送风机14、冷风用送风机18的工作。

在空调控制装置的输出侧连接有压缩机3、暖风用送风机14及冷风用送风机18。因此,该空调控制装置能够根据状况来调整压缩机3的制冷剂排出性能(例如制冷剂压力)、暖风用送风机14、冷风用送风机18的送风性能(例如送风量)。

另外,在空调控制装置的输入侧连接有高压传感器9。因此,该空调控制装置能够根据由高压传感器9检测出的制冷循环2的高压侧制冷剂压力的大小来调整座椅空调装置1的工作。此外,也可以在空调控制装置的输入侧连接内部气温传感器、外部气温传感器等其他空调控制用的传感器组,也可以连接用于指示座椅空调装置1的工作的操作面板。

接着,参照图3、图4对该座椅空调装置1中的暖风流路11的内部结构进行详细说明。如上所述,在位于暖风流路11的前侧的壳体10的上表面形成有暖风侧进气口12。由此,壳体10的上方的空气被吸入暖风流路11的内部。即,能够抑制灰尘、尘埃流入暖风流路11的内部,能够抑制由灰尘等引起的座椅空调装置1的故障。

并且,在位于暖风侧进气口12的下方的暖风流路11的内部配置有冷凝器4。如图3、图4所示,冷凝器4构成为板状,通过与在制冷循环2中循环的制冷剂的热交换,加热在暖风流路11中流动的送风空气。

如上所述,在暖风流路11中,通过暖风用送风机14的工作,产生从暖风侧进气口12朝向暖风吹出口13的送风空气的流动。即,冷凝器4配置于暖风流路11中的送风方向上游侧,因此能够在接近壳体10的外部的状态下,与座椅空调装置1中的构成设备的发热的影响少的状态的送风空气进行热交换。

即,根据该座椅空调装置1,在充分确保冷凝器4的内部的制冷剂与从暖风吹出口13流入的送风空气的温度差的状态下,能够进行冷凝器4中的热交换,因此能够提高冷凝器4中的热交换性能。

如图3、图4所示,该冷凝器4以相对于构成暖风流路11的下表面的壳体底面10A呈倾斜角度θ的方式倾斜地配置。该冷凝器4配置为越位于暖风流路11的送风方向下游侧(即,后方侧)则越在与壳体底面10A垂直的高度方向上位于上方。另外,倾斜角度θ被设定为,在相对于壳体底面10A的铅垂方向上,冷凝器4的上部的高度比壳体高度H小。

因此,根据该座椅空调装置1,即使在具有比配置于有限的空间的壳体10的壳体高度H大的高度的冷凝器4中,也能够配置于壳体10中的暖风流路11的内部。另外,在暖风流路11中,能够将送风空气所通过的冷凝器4的面积确保得比相对于壳体底面10A垂直地配置的情况大,能够维持座椅空调装置1中的制冷循环2的性能。

并且,在该暖风流路11中,压缩机3相对于冷凝器4配置于送风方向下游侧。在此,通过冷凝器4的送风空气的温度比工作时的压缩机3的温度低。因此,根据该座椅空调装置1,能够利用通过冷凝器4的送风空气来冷却压缩机3,能够防止压缩机3的过热。

此时,在暖风流路11中流动的送风空气由于因压缩机3的工作而产生的发热而被加热,因此能够使从暖风流路11吹出的送风空气的温度上升。即,该座椅空调装置1通过如上述那样配置压缩机3,能够提高座椅空调装置1的制热性能。

如图3、图4所示,该冷凝器4以相对于壳体底面10A按倾斜角度θ倾斜的方式配置,因此位于冷凝器4的上侧的一部分配置在压缩机3的上方。即,能够有效地利用通过使冷凝器4相对于壳体底面10A倾斜而产生的空间,能够有助于壳体10的小型化。换言之,该座椅空调装置1能够提高壳体10相对于椅座部31的下部的搭载性。

在该压缩机3中,排出配管3B相对于主体部3A位于送风方向上游侧,以通过冷凝器4的送风空气直接接触的方式配置。另一方面,吸入配管3C相对于主体部3A在送风方向下游侧配置于壳体底面10A侧。因此,通过冷凝器4的送风空气以绕过主体部3A的方式流动,不会直接吹到吸入配管3C。即,压缩机3的主体部3A也作为本发明中的导风部件发挥功能。

在此,通过冷凝器4的送风空气的温度比压缩机3中的排出配管3B的温度低,比吸入配管3C的温度高。因此,该座椅空调装置1能够利用该送风空气对在压缩机3中成为高温的排出配管3B进行冷却,并且抑制成为低温的吸入配管3C的加热。

即,根据该座椅空调装置1,能够抑制使制冷循环2中的高压侧制冷剂压力降低且制冷循环2的低压侧制冷剂压力的上升、过热度变得过剩的情形,从而能够提高制冷循环2的性能。

如图3、图4所示,在暖风流路11中的冷凝器4及压缩机3的送风方向下游侧配置有气液分离部8,并位于暖风用送风机14的上游侧。因此,气液分离部8配置于暖风流路11的后方侧,因此能够减小与配置于冷风流路15的后方侧的蒸发器7的距离。

其结果是,座椅空调装置1通过这样配置该气液分离部8,能够缩短用于与蒸发器7连接的制冷剂配管的长度、用于与压缩机3连接的吸入配管3C的长度,能够实现更紧凑的结构。

如上所述,气液分离部8在暖风流路11中配置于比压缩机3靠送风方向下游侧的位置。即,压缩机3的主体部3A位于气液分离部8的上游侧。因此,通过冷凝器4的送风空气以绕过主体部3A的方式流动,不会直接吹到气液分离部8。即,压缩机3的主体部3A也作为本发明中的引导部件发挥功能。

在此,通过冷凝器4的送风空气的温度示出比气液分离部8高的温度。因此,在以通过冷凝器4的送风空气直接吹到气液分离部8的方式配置的情况下,有可能使在气液分离部8中流动的制冷剂加热,使制冷循环2中的低压侧制冷剂压力上升,成为制冷循环2的性能降低的一个原因。

关于这一点,通过冷凝器4的送风空气以绕过压缩机3的主体部3A的方式流动,因此不会直接吹到气液分离部8。即,根据座椅空调装置1,能够抑制伴随气液分离部8的温度上升的低压侧制冷剂压力的上升,能够抑制由此引起的制冷循环2的性能降低。

并且,在作为暖风流路11的最下游部的后部形成有暖风吹出口13,安装有暖风用送风机14。如上所述,暖风用送风机14通过其工作,生成从暖风侧进气口12朝向暖风吹出口13的送风空气的流动。此时,暖风用送风机14伴随其工作而发热,因此需要考虑该发热的影响。

如图3、图4所示,暖风用送风机14配置在暖风流路11中的送风方向最下游部,因此能够将伴随着暖风用送风机14的工作的发热用于由冷凝器4加热后的送风空气(即暖风)的加热。另外,由于通过暖风用送风机14的发热而被加热的送风空气经由暖风吹出口13向壳体10的外部吹出,因此座椅空调装置1也能够抑制对壳体10的内部的其他结构的影响。

并且,在作为暖风流路11的最下游部的后部,以与暖风用送风机14相邻的方式配置有逆变器19。该逆变器19在从直流电力向交流电力的电力转换时产生温热。即,逆变器19作为本发明中的发热设备的一例发挥功能。

与暖风用送风机14同样地,逆变器19配置于暖风流路11中的送风方向最下游部,因此能够将伴随逆变器19的通电的发热用于由冷凝器4加热后的送风空气(即暖风)的加热。另外,由于通过逆变器19的发热而被加热的送风空气经由暖风吹出口13向壳体10的外部吹出,因此座椅空调装置1能够抑制对壳体10的内部的其他结构的影响,能够抑制制冷循环2的性能降低。

接着,参照图3、图5对该座椅空调装置1中的冷风流路15的内部结构进行详细说明。在位于冷风流路15的前侧的壳体10的上表面形成有冷风侧进气口16。由此,壳体10的上方的空气被吸入冷风流路15的内部。即,能够抑制灰尘、尘埃流入冷风流路15的内部,能够抑制由灰尘等引起的座椅空调装置1的故障。

并且,在位于冷风侧进气口16的下方的冷风流路15的内部配置有冷风用送风机18。即,冷风用送风机18配置于冷风流路15的送风方向上游侧。该冷风用送风机18通过其工作,产生从冷风侧进气口16朝向冷风吹出口17的送风空气的流动。

该冷风用送风机18配置于冷风流路15的送风方向上游侧,在其下游侧配置有蒸发器7。即,伴随冷风用送风机18的工作的发热作用于蒸发器7中的热交换前的送风空气。

如图3、图5所示,在冷风流路15中,在冷风用送风机18的送风方向下游侧配置有蒸发器7。第一实施方式的蒸发器7配置于冷风流路15中的送风方向下游侧部分,构成为板状。并且,蒸发器7以与构成冷风流路15的下表面的壳体底面10A垂直的方式配置,通过与在制冷循环2中循环的制冷剂的热交换,能够对在冷风流路15中流动的送风空气进行冷却。

另外,在壳体10的上表面的右后侧部分形成有冷风吹出口17。如图5所示,冷风吹出口17形成为朝向上方延伸的方型的筒状,将冷风流路15的内部与壳体10的外部连通。并且,该蒸发器7配置于冷风流路15中的送风方向下游侧,相对于冷风口17位于送风方向上游侧。

因此,在该座椅空调装置1中,通过蒸发器7的送风空气经由冷风吹出口17向壳体10的外部(即,空调风供给部)吹出。由此,该座椅空调装置1构成为将由蒸发器7冷却后的冷风迅速地吹出到壳体10的外部,因此能够抑制由在壳体10的内部产生的热引起的温度上升,供给舒适的冷风。

并且,在暖风流路11中,将冷凝器4配置于送风方向上游侧,并且在冷风流路15中将蒸发器7配置于送风方向下游侧,由此能够在长方体状的壳体10的左前侧配置冷凝器4,在右后侧配置蒸发器7。

另外,在暖风流路11中,将暖风用送风机14配置于送风方向下游侧,并且在冷风流路15中将冷风用送风机18配置于送风方向上游侧,因此能够在壳体10的左后侧配置暖风用送风机14,在右前侧配置冷风用送风机18。

即,如图3所示,根据该座椅空调装置1,能够在壳体10的内部以连结冷凝器4和蒸发器7的假想线LA与连结暖风用送风机14和冷风用送风机18的假想线LB交叉的方式配置各构成设备。

在此,假想线LA的一端部位于形成为板状的冷凝器4的热交换部的中央,假想线LA的另一端部位于形成为板状的蒸发器7的热交换部的中央。另外,假想线LB的一端部位于暖风用送风机14的叶轮的旋转轴上,假想线LB的另一端部位于冷风用送风机18的离心多翼风扇的旋转轴上。

此外,假想线LA、假想线LB的端部的位置并不限定于该例,能够进行各种变更。例如,也可以将假想线LA的一端部作为冷凝器4中最远离蒸发器7的位置,将假想线LA的另一端部作为蒸发器7中最远离冷凝器4的位置。

通过这样配置,该座椅空调装置1在长方体状的壳体10的内部,能够将冷凝器4与蒸发器7之间尽可能大地分离地配置。即,该座椅空调装置1能够抑制在配置于小空间的壳体10的内部中暖风流路11中的冷凝器4的散热与冷风流路15中的蒸发器7的吸热相互造成的影响,从而抑制制冷循环2的性能降低。

另外,根据该座椅空调装置1,能够在长方体状的壳体10的内部将暖风用送风机14与冷风用送风机18之间较大分离地配置。即,根据该座椅空调装置1,能够抑制暖风用送风机14的发热及冷风用送风机18的发热的影响,抑制由它们的热影响引起的制冷循环2的性能降低。

如以上说明的那样,第一实施方式的座椅空调装置1通过使配置于壳体10的内部的制冷循环2、暖风用送风机14、冷风用送风机18工作,能够将通过暖风流路11的暖风、通过冷风流路15的冷风等空调风向座椅30供给。即,该座椅空调装置1通过来自壳体10的空调风,能够提高就座于座椅30的乘客的舒适性。

如图3所示,在该座椅空调装置1的壳体10的内部,以连结冷凝器4和蒸发器7的假想线LA与连结暖风用送风机14和冷风用送风机18的假想线LB交叉的方式配置。具体而言,暖风用送风机14配置在暖风流路11中的送风方向下游侧,冷风用送风机18配置在沿着暖风流路11延伸的冷风流路15中的送风方向上游侧。

即,根据该座椅空调装置1,在壳体10的内部,能够将伴随着工作而发热的暖风用送风机14与冷风用送风机18较大分离地配置,能够抑制因两者的发热引起的制冷循环2的性能降低。

另外,通过这样配置,冷凝器4配置于暖风流路11中的送风方向上游侧,蒸发器7在冷风流路15中配置于送风方向下游侧。即,根据该座椅空调装置1,能够在壳体10的内部将作为散热器发挥功能的冷凝器4与作为吸热器发挥功能的蒸发器7较大分离地配置,能够抑制冷凝器4与蒸发器7相互造成的热影响,抑制制冷循环2的性能降低。

而且,在暖风流路11中,在送风方向上游侧配置有冷凝器4,在送风方向下游侧配置有暖风用送风机14,因此能够利用暖风用送风机14的发热进一步加热随着通过冷凝器而成为暖风的送风空气。

另一方面,在冷风流路15中,在送风方向上游侧配置有冷风用送风机18,在送风方向下游侧配置有蒸发器7,因此能够在不受到冷风用送风机18等的发热的影响的情况下将伴随着通过蒸发器7而成为冷风的送风空气从冷风流路15向座椅30供给。即,根据该座椅空调装置1,能够抑制制冷循环2的性能降低,并且提高就座于座椅30的乘员的舒适性。

根据该座椅空调装置1,在壳体10的暖风流路11的内部,压缩机3相对于冷凝器4配置于送风方向下游侧,因此能够利用通过冷凝器4的送风空气对压缩机3进行冷却,从而抑制压缩机3的过热。另外,能够利用伴随压缩机3的工作的热来加热通过冷凝器4的送风空气,能够提高制冷循环2的性能。

如图3所示,相当于压缩机3的排出部的排出配管3B相对于主体部3A位于送风方向上游侧,以通过冷凝器4的送风空气直接吹到的方式配置。另一方面,相当于压缩机3的吸入部的吸入配管3C相对于主体部3A在送风方向下游侧配置于壳体底面10A侧。因此,通过冷凝器4的送风空气以绕过主体部3A的方式流动,不会直接吹到吸入配管3C。

因此,该座椅空调装置1能够利用通过冷凝器4的送风空气,对在压缩机3中成为高温的排出配管3B进行冷却,并且抑制成为低温的吸入配管3C的加热。即,根据该座椅空调装置1,能够降低制冷循环2中的高压侧制冷剂压力,抑制制冷循环2的低压侧制冷剂压力的上升、过热度变得过剩的情形,从而能够提高制冷循环2的性能。

并且,在第一实施方式的座椅空调装置1中,冷凝器4在暖风流路11的内部以相对于壳体10的壳体底面10A呈倾斜角度θ的方式倾斜配置。由此,通过以形成倾斜角度θ的方式配置,能够将高度尺寸比壳体10的壳体高度H大的蒸发器7配置于壳体10的内部,能够确保冷凝器4中的热交换面积。

如图3、图4所示,该冷凝器4以越靠暖风流路11的送风方向下游侧越位于上方的方式倾斜,冷凝器4的上部以位于压缩机3的一部分的上方的方式配置。

由此,根据该座椅空调装置1,能够有效地利用相对于壳体底面10A倾斜配置的冷凝器4的下方的空间,在送风方向下游侧配置压缩机3。即,座椅空调装置1通过该配置,能够将壳体10集中成较小,提高壳体10相对于如座面部31的下方那样的有限的空间的搭载性。

另外,冷凝器4的倾斜角度θ被设定为冷凝器4的上部的高度比壳体10的壳体高度H小。因此,即使是高度尺寸比壳体高度H大的冷凝器4,通过相对于壳体底面10A以倾斜角度θ倾斜配置,也能够配置于壳体10中的暖风流路11的内部,能够确保冷凝器4中的热交换面积。

并且,在暖风流路11的内部,气液分离部8配置于相对于冷凝器4的送风方向下游侧,因此气液分离部8能够减小冷风流路15中的与配置于送风方向下游侧的蒸发器7的距离。即,根据该座椅空调装置1,能够缩短在壳体10的内部连接气液分离部8和冷凝器4的制冷剂配管的长度,能够提高壳体10的搭载性。

另外,在暖风流路11中,气液分离部8相对于压缩机3的主体部3A配置于送风方向下游侧。因此,由于主体部3A作为引导部件发挥功能,因此通过冷凝器4的送风空气以绕过主体部3A的方式流动,不会直接吹到气液分离部8。

由此,根据该座椅空调装置1,能够抑制通过冷凝器4的送风空气直接吹到而引起的气液分离部8的温度上升,能够抑制伴随气液分离部8的温度上升的低压侧制冷剂压力的上升。即,该座椅空调装置1能够抑制由低压侧制冷剂压力的上升引起的制冷循环2的性能降低。

并且,在暖风流路11中的送风方向最下游部配置有逆变器19。该逆变器19是本发明中的发热设备的一例,在从直流电力向交流电力进行电力变换时,产生温热。因此,根据该座椅空调装置1,能够将伴随逆变器19的通电的发热用于由冷凝器4加热后的送风空气(即,暖风WA)的加热。

如图3、图4所示,在位于暖风流路11的前侧的壳体10的上表面形成有暖风侧进气口12。因此,壳体10的上方的空气经由暖风侧进气口12流入暖风流路11的内部。壳体10的上方的空气与车室地板面F侧的空气相比不含灰尘、尘埃等,因此该座椅空调装置1能够抑制灰尘、尘埃流入暖风流路11的内部,能够抑制由灰尘等引起的座椅空调装置1的故障。

另外,在位于冷风流路15的前侧的壳体10的上表面形成有冷风侧进气口16。因此,壳体10的上方的空气经由冷风侧进气口16流入冷风流路15的内部。壳体10的上方的空气与车室地板面F侧的空气相比不含灰尘、尘埃等,因此该座椅空调装置1能够抑制灰尘、尘埃向冷风流路15的内部流入,能够抑制由灰尘等引起的座椅空调装置1的故障。

(第二实施方式)

接着,参照附图对与上述第一实施方式不同的第二实施方式进行说明。第二实施方式的座椅空调装置1与第一实施方式同样地适用于利用电池的电力进行行驶的电动汽车。并且,在以下的说明中,与第一实施方式相同的符号表示相同的结构,参照在先的说明。

第二实施方式中的座椅空调装置1除了冷风流路15的内部结构之外,与上述第一实施方式同样地构成。即,第二实施方式的座椅空调装置1构成为将蒸气压缩式的制冷循环2、暖风用送风机14、冷风用送风机18、逆变器19收容于壳体10的内部。

因此,与第一实施方式同样地,第二实施方式的座椅空调装置1能够通过制冷循环2对暖风用送风机14、冷风用送风机18的工作所产生的送风空气进行温度调整,并经由配置在座椅30的两侧的主管道21等向就座于座椅30的乘员供给。

并且,在第二实施方式的座椅空调装置1中,暖风流路11也与第一实施方式同样地配置于壳体10的内部的左侧,构成为随着暖风用送风机14的工作,向从暖风侧进气口12朝向暖风吹出口13的送风方向吹送送风空气。

在该暖风流路11的内部中,与第一实施方式同样地,从送风方向上游侧朝向下游侧依次配置有暖风用送风机14、压缩机3、气液分离部8、暖风用送风机14以及逆变器19。关于这些方面,由于是与第一实施方式相同的结构,因此省略再次的说明。

参照图6对第二实施方式的座椅空调装置1中的冷风流路15的内部结构进行详细说明。图6是示出第二实施方式的座椅空调装置1的冷风流路15的内部结构的剖视图,示出与第一实施方式中的V-V截面相当的截面。

如图6所示,在第二实施方式中,在位于冷风流路15的前侧的壳体10的上表面也形成有冷风侧进气口16。由此,壳体10的上方的空气被吸入冷风流路15的内部。根据该座椅空调装置1,能够抑制灰尘、尘埃流入冷风流路15的内部,能够抑制由灰尘等引起的座椅空调装置1的故障。

并且,在位于冷风侧进气口16的下方的冷风流路15的内部配置有冷风用送风机18。即,冷风用送风机18配置于冷风流路15的送风方向上游侧。该冷风用送风机18配置于冷风流路15的送风方向上游侧,在其下游侧配置有蒸发器7。即,伴随冷风用送风机18的工作的发热作用于蒸发器7中的热交换前的送风空气。

另外,在冷风流路15中,在冷风用送风机18的送风方向下游侧配置有蒸发器7。该蒸发器7通过与在制冷循环2中循环的制冷剂的热交换,能够对在冷风流路15中流动的送风空气进行冷却。

如图6所示,第二实施方式的蒸发器7以相对于壳体底面10A呈倾斜角度θ的方式倾斜配置。倾斜角度θ被设定为,在相对于壳体底面10A的铅垂方向上,蒸发器7的上部的高度比壳体高度H小。

由此,根据第二实施方式的座椅空调装置1,即使在具有比配置于有限的空间的壳体10的壳体高度H大的高度的蒸发器7中,也能够配置于壳体10中的冷风流路15的内部。另外,在冷风流路15中,能够将送风空气通过的蒸发器7的面积确保得比相对于壳体底面10A垂直地配置的情况大,能够维持座椅空调装置1中的制冷循环2的性能。

在此,在该蒸发器7中,有时因与在冷风流路15中流动的送风空气的热交换而产生冷凝水。当在蒸发器7中产生冷凝水时,成为送风空气通过蒸发器7时的通风阻力,蒸发器7中的热交换性能降低。

第二实施方式的蒸发器7以越靠冷风流路15的送风方向下游侧越位于上方的方式相对于壳体底面10A倾斜地配置。由此,对蒸发器7中的冷凝水作用有伴随倾斜角度θ的重力和通过蒸发器7时的送风空气产生的力。因此,第二实施方式的座椅空调装置1能够提高蒸发器7中的冷凝水的排水性,能够抑制冷凝水引起的蒸发器7中的通风阻力的增大。

并且,在第二实施方式中,在壳体10的上表面的右后侧部分也形成有冷风吹出口17。如图6所示,冷风吹出口17形成为朝向上方延伸的方型的筒状,将冷风流路15的内部与壳体10的外部连通。

因此,在第二实施方式中,通过蒸发器7的送风空气也经由冷风吹出口17向壳体10的外部(即,空调风供给部)吹出。由此,该座椅空调装置1能够将由蒸发器7冷却后的冷风迅速地吹出到壳体10的外部,能够抑制由在壳体10的内部产生的热引起的温度上升,供给舒适的冷风。

如以上说明的那样,第二实施方式的座椅空调装置1能够发挥与上述第一实施方式相同的效果。并且,在第二实施方式中,在冷风流路15的内部,蒸发器7以相对于壳体底面10A呈倾斜角度θ的方式倾斜配置。倾斜角度θ被设定为,在相对于壳体底面10A的铅垂方向上,蒸发器7的上部的高度比壳体高度H小。

因此,根据第二实施方式的座椅空调装置1,即使是高度尺寸比壳体高度H大的蒸发器7,通过相对于壳体底面10A以倾斜角度θ倾斜配置,也能够配置在壳体10的冷风流路15内部。另外,在冷风流路15中,与相对于壳体底面10A垂直地配置的情况相比,能够将送风空气通过的蒸发器7的面积确保得比较大,能够维持座椅空调装置1中的制冷循环2的性能。

另外,第二实施方式的蒸发器7以越靠冷风流路15的送风方向下游侧越位于上方的方式相对于壳体底面10A倾斜地配置。由此,对蒸发器7中的冷凝水作用有伴随倾斜角度θ的重力和通过蒸发器7时的送风空气产生的力。因此,第二实施方式的座椅空调装置1能够在提高蒸发器7中的冷凝水的排水性的同时,抑制蒸发器7中的通风阻力的增大。

(第三实施方式)

接着,参照附图对与上述各实施方式不同的第三实施方式进行说明。第三实施方式的座椅空调装置1与上述实施方式同样地适用于利用电池的电力进行行驶的电动汽车。并且,在以下的说明中,与上述实施方式相同的符号表示相同的结构,参照在先的说明。

第三实施方式中的座椅空调装置1除了暖风流路11的结构及暖风用送风机14的工作方式以外,与上述实施方式同样地构成。即,第三实施方式的座椅空调装置1构成为将蒸气压缩式的制冷循环2、暖风用送风机14、冷风用送风机18、逆变器19收容于壳体10的内部。

如图7所示,在第三实施方式的冷风流路15中,冷风侧进气口16与上述实施方式同样地配置于壳体10的上表面的右前侧部分。并且,冷风吹出口17配置在壳体10的上表面的右后侧部分。

并且,在该冷风流路15的内部,冷风用送风机18配置于冷风侧进气口16的下方,在该冷风用送风机18的后方配置有蒸发器7。因此,与上述实施方式同样地,在冷风流路15的内部,冷风CA从前方朝后方流动。

另外,在第三实施方式的暖风流路11中,暖风侧进气口12配置于壳体10的后表面的左侧部分。并且,第三实施方式的暖风吹出口13配置于壳体10的上表面的左前侧部分。

如图7所示,在第三实施方式中的暖风流路11的内部,在暖风吹出口13的下方配置有冷凝器4,暖风用送风机14在冷凝器4的后方侧安装于暖风吹出口13。

在此,第三实施方式中的暖风用送风机14以经由暖风侧进气口12吸入壳体10的外部的空气并向暖风流路11内部送风的方式配置。如图7所示,从暖风用送风机14送风的送风空气在通过冷凝器4及暖风吹出口13之后,作为暖风WA从暖风吹出口13向壳体10的外部吹出。

即,在第三实施方式中,暖风流路11中的暖风WA的流动方向与冷风流路15中的冷风CA的流动方向相反。如图7所示,在该情况下,连结冷凝器4和蒸发器7的假想线LA也与连结暖风用送风机14和冷风用送风机18的假想线LB交叉。

因此,第三实施方式的座椅空调装置1能够在壳体10的内部将冷凝器4与蒸发器7之间、暖风用送风机14与冷风用送风机18之间尽可能大地分离地配置,能够抑制它们的热影响,抑制制冷循环2的性能降低。

如以上说明的那样,第三实施方式的座椅空调装置1即使在暖风流路11的内部的送风空气(即,暖风WA)的流动方向与冷风流路15内部的送风空气(即,冷风CA)的流动方向相反的情况下,也能够发挥与上述各实施方式相同的效果。

此外,在第三实施方式中,构成为暖风WA在暖风流路11的内部从后方测朝向前方流动,冷风CA在冷风流路15的内部从前方侧朝向后方流动,但并不限定于该方式。

即,也可以构成为,暖风WA在暖风流路11的内部从前方侧朝向后方流动,冷风CA在冷风流路15的内部从后方侧朝向前方流动。并且,在该情况下,也能够发挥与第三实施方式相同的效果。

(其他实施方式)

以上,基于实施方式对本发明进行了说明,但本发明不受上述实施方式的任何限定。即,能够在不脱离本发明的主旨的范围内进行各种改良变更。例如,也可以适当组合上述各实施方式。另外,例如,也能够如以下那样对上述实施方式进行各种变形。

(1)在上述实施方式中,构成为将通过暖风吹出口13的暖风吹出到壳体10的后方,但并不限定于该方式。例如,也可以构成为,通过以将从暖风吹出口13吹出的暖风供给到空调风供给部的方式进行连接,从而经由主管道21等送风管道对就座于座椅30的乘员供给该暖风。

另外,也可以构成为能够将供给到主管道21等的送风空气切换为从暖风吹出口13吹出的暖风和从冷风吹出口17吹出的冷风中的任一种。根据该结构,能够选择性地执行制热运转和制冷运转,因此能够提高就座于座椅30的乘员的舒适性。

(2)另外,在上述实施方式中,将座椅空调装置1的壳体10构成为能够配置于座椅30的座面部31与车室地板面F之间的长方体状,但并不限定于该方式。本发明的座椅空调装置中的壳体的形状只要是能够配置在座椅30的座面部31与车室地板面F之间的立体形状即可,例如,也可以形成为圆柱状,也可以形成为以六边形或八边形等为底面的棱柱状。

(3)并且,在上述实施方式中,将座椅空调装置1的壳体10配置在座椅30的座面部31与车室地板面F之间,但并不限定于该方式,能够采用各种方式。例如,可以将壳体10配置于电动汽车的中央控制台,也可以配置于座椅30的侧面。

(4)并且,在上述实施方式中,冷凝器4无论在哪种情况下都以相对于壳体底面10A以倾斜角度θ倾斜的方式配置,但并不限定于该方式。也可以将冷凝器4配置成与暖风流路11中的壳体底面10A垂直。

(5)另外,在上述实施方式中,将逆变器19作为本发明的发热设备进行了说明,但并不限定于该方式。作为本发明的发热设备,只要是在暖风流路11中相对于冷凝器4配置于送风方向下游侧且通过伴随该座椅空调装置的工作的通电而发热的构成设备,则能够采用各种设备。

虽然参照实施例对本发明进行了记载,但应当理解为本发明并不限定于所公开的上述实施例或结构。反而,本发明包含各种变形例或均等范围内的变形。此外,本发明的各种要素通过各种组合、方式而示出,但包含多于这些要素的要素、或者少于这些要素的要素、或者其中的仅一个要素的其他组合、方式也属于本发明的范畴或本发明的思想范围。

Claims (13)

1.一种座椅空调装置,所述座椅空调装置对车室中的座椅(30)供给空调风,其特征在于,具有:

壳体(10);

制冷循环(2),该制冷循环包括将制冷剂压缩并排出的压缩机(3)、使从所述压缩机排出的制冷剂散热的冷凝器(4)、使从所述冷凝器流出的制冷剂减压的减压部(6)、以及使由所述减压部减压后的制冷剂蒸发的蒸发器(7),该制冷循环配置在所述壳体的内部;

暖风流路(11),该暖风流路在所述壳体的内部向预先设定的方向延伸,供由所述冷凝器加热的送风空气流动;

冷风流路(15),该冷风流路在所述壳体的内部与所述暖风流路并列地延伸,供由所述蒸发器冷却的送风空气流动;

暖风用送风机(14),该暖风用送风机配置于所述暖风流路的内部,向预先设定的暖风流路的送风方向吹送所述送风空气;以及

冷风用送风机(18),该冷风用送风机配置于所述冷风流路的内部,向预先设定的冷风流路的送风方向吹送所述送风空气,

所述冷凝器配置于所述暖风流路的内部,并且所述蒸发器配置于所述冷风流路的内部,

在所述壳体的内部,连结所述冷凝器和所述蒸发器的线(LA)与连结所述暖风用送风机和所述冷风用送风机的线(LB)交叉。

2.根据权利要求1所述的座椅空调装置,其特征在于,

所述冷凝器配置于所述暖风流路的送风方向上游侧,

所述暖风用送风机配置于所述暖风流路的送风方向下游侧,

所述蒸发器配置于所述冷风流路的送风方向下游侧,

所述冷风用送风机配置于所述冷风流路的送风方向上游侧。

3.根据权利要求1或2所述的座椅空调装置,其特征在于,

所述压缩机在所述暖风流路的内部相对于所述冷凝器配置于所述送风方向下游侧。

4.根据权利要求1~3中任一项所述的座椅空调装置,其特征在于,

所述压缩机具有吸入在所述制冷循环中流动的制冷剂的吸入部(3C)、对从所述吸入部吸入的制冷剂进行压缩的主体部(3A)、以及排出由所述主体部压缩后的制冷剂的排出部(3B),

所述暖风流路具有导风部件(3A),该导风部件在所述热风流路的送风方向上位于比所述冷凝器靠下游侧且相对于所述吸入部靠上游侧的位置,该导风部件引导朝向所述吸入部的送风空气迂回流动。

5.根据权利要求1~4中任一项所述的座椅空调装置,其特征在于,

所述冷凝器及所述蒸发器中的至少一方以形成预先设定的倾斜角度(θ)的方式相对于所述壳体的底面(10A)倾斜。

6.根据权利要求5所述的座椅空调装置,其特征在于,

所述冷凝器及所述蒸发器中的至少一方以在所述壳体的相对于所述底面的高度方向上越靠所述送风方向下游侧越位于上方的方式倾斜。

7.根据权利要求1~6中任一项所述的座椅空调装置,其特征在于,

所述冷凝器以在所述壳体的相对于所述底面的高度方向上越靠所述送风方向下游侧越位于上方的方式以预先设定的倾斜角度倾斜,

该冷凝器的一部分位于配置于所述暖风流路中的所述送风方向下游侧的所述压缩机的一部分的上方。

8.根据权利要求5~7中任一项所述的座椅空调装置,其特征在于,

所述倾斜角度被设定为,使所述冷凝器及所述蒸发器中的至少一方的上部的高度比所述壳体的高度尺寸(H)小。

9.根据权利要求1~8中任一项所述的座椅空调装置,其特征在于,

所述制冷循环具有气液分离部(8),该气液分离部与所述蒸发器和所述压缩机连接,对从所述蒸发器流出的制冷剂进行气液分离,使气相制冷剂向所述压缩机流出,

所述气液分离部在所述暖风流路中相对于所述冷凝器配置于所述送风方向下游侧。

10.根据权利要求9所述的座椅空调装置,其特征在于,

所述暖风流路具有引导部件(3A),该引导部件位于所述冷凝器的所述送风方向下游侧且所述气液分离部的所述送风方向上游侧,该引导部件引导朝向所述气液分离部的所述送风空气迂回流动。

11.根据权利要求1~10中任一项所述的座椅空调装置,其特征在于,

具有发热设备(19),该发热设备通过伴随所述座椅空调装置的工作的通电而发热,

该发热设备在所述暖风流路中相对于所述冷凝器配置于所述送风方向下游侧。

12.根据权利要求1~11中任一项所述的座椅空调装置,其特征在于,

所述壳体配置在座椅的座面部与车室地板面(F)之间,

在所述壳体的上表面配置有暖风侧进气口(12),该暖风侧进气口将所述暖风流路的内部与所述壳体的外部连通。

13.根据权利要求1~12中任一项所述的座椅空调装置,其特征在于,

所述壳体配置在座椅的座面部与车室地板面(F)之间,

在所述壳体的上表面配置有冷风侧进气口(16),该冷风侧进气口将所述冷风流路的内部与所述壳体的外部连通。

Applications Claiming Priority (5)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017-120149 | 2017-06-20 | ||

| JP2017120149 | 2017-06-20 | ||

| JP2018083816A JP2019006373A (ja) | 2017-06-20 | 2018-04-25 | シート空調装置 |

| JP2018-083816 | 2018-04-25 | ||

| PCT/JP2018/020709 WO2018235551A1 (ja) | 2017-06-20 | 2018-05-30 | シート空調装置 |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| CN110770056A true CN110770056A (zh) | 2020-02-07 |

Family

ID=65027449

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| CN201880040952.2A Pending CN110770056A (zh) | 2017-06-20 | 2018-05-30 | 座椅空调装置 |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US20200086774A1 (zh) |

| JP (1) | JP2019006373A (zh) |

| CN (1) | CN110770056A (zh) |

| DE (1) | DE112018003158T5 (zh) |

Families Citing this family (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR101990108B1 (ko) * | 2017-03-17 | 2019-06-18 | 주식회사 아모텍 | 쿨링 팬 및 이를 구비한 시트 쿨링장치 |

| JP6766762B2 (ja) * | 2017-06-22 | 2020-10-14 | 株式会社デンソー | シート空調システム |

| JP7081461B2 (ja) * | 2018-11-27 | 2022-06-07 | 株式会社デンソー | 小型空調装置 |

| JP7211204B2 (ja) * | 2019-03-27 | 2023-01-24 | 豊田合成株式会社 | 車両用近接空調ユニット |

| JP2020175698A (ja) * | 2019-04-15 | 2020-10-29 | 株式会社デンソー | 車両用冷凍機器 |

| DE102019008806B4 (de) * | 2019-12-18 | 2021-07-22 | Daimler Ag | Belüftungsvorrichtung für ein Fahrzeug und Fahrzeug |

| CN112869452A (zh) * | 2021-01-29 | 2021-06-01 | 侯志强 | 一种基于新一代技术的智能制造椅座设备 |

Citations (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH08216671A (ja) * | 1995-02-09 | 1996-08-27 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 自動車用空気調和装置 |

| JP2001171340A (ja) * | 1999-12-17 | 2001-06-26 | Iseki & Co Ltd | 移動車両用の空調装置 |

| EP1457366A1 (en) * | 2003-03-14 | 2004-09-15 | Sanden Corporation | Air conditioning system for vehicles |

| JP2006131106A (ja) * | 2004-11-05 | 2006-05-25 | Denso Corp | 車両用空調装置 |

| JP2007525353A (ja) * | 2003-05-05 | 2007-09-06 | キャリア コーポレイション | モジュール式バス空調システム |

| US20130145792A1 (en) * | 2009-12-10 | 2013-06-13 | Sanden Corporation | Air Conditioning System for Vehicles |

| US20140238067A1 (en) * | 2011-10-05 | 2014-08-28 | Denso Corporation | Integration valve and heat pump cycle |

Family Cites Families (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS4883547U (zh) * | 1972-01-17 | 1973-10-11 | ||

| JPS5344841U (zh) * | 1976-09-21 | 1978-04-17 | ||

| JP6332046B2 (ja) * | 2015-01-14 | 2018-05-30 | 住友電装株式会社 | コネクタ |

-

2018

- 2018-04-25 JP JP2018083816A patent/JP2019006373A/ja active Pending

- 2018-05-30 DE DE112018003158.6T patent/DE112018003158T5/de not_active Withdrawn

- 2018-05-30 CN CN201880040952.2A patent/CN110770056A/zh active Pending

-

2019

- 2019-11-25 US US16/694,901 patent/US20200086774A1/en not_active Abandoned

Patent Citations (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH08216671A (ja) * | 1995-02-09 | 1996-08-27 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 自動車用空気調和装置 |

| JP2001171340A (ja) * | 1999-12-17 | 2001-06-26 | Iseki & Co Ltd | 移動車両用の空調装置 |

| EP1457366A1 (en) * | 2003-03-14 | 2004-09-15 | Sanden Corporation | Air conditioning system for vehicles |

| JP2007525353A (ja) * | 2003-05-05 | 2007-09-06 | キャリア コーポレイション | モジュール式バス空調システム |

| JP2006131106A (ja) * | 2004-11-05 | 2006-05-25 | Denso Corp | 車両用空調装置 |

| US20130145792A1 (en) * | 2009-12-10 | 2013-06-13 | Sanden Corporation | Air Conditioning System for Vehicles |

| US20140238067A1 (en) * | 2011-10-05 | 2014-08-28 | Denso Corporation | Integration valve and heat pump cycle |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2019006373A (ja) | 2019-01-17 |

| DE112018003158T5 (de) | 2020-03-05 |

| US20200086774A1 (en) | 2020-03-19 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN110770056A (zh) | 座椅空调装置 | |

| US11325441B2 (en) | Seat air conditioner | |

| CN110121440B (zh) | 座椅空调装置 | |

| US20210039476A1 (en) | Vehicle cabin air conditioning system | |

| JP6663676B2 (ja) | 車両用熱管理装置 | |

| WO2017006775A1 (ja) | 冷凍システム、および車載冷凍システム | |

| US10981475B2 (en) | Seat air-conditioning system | |

| US11338642B2 (en) | Vehicle cabin air conditioning system | |

| US10358016B2 (en) | Air conditioner for vehicle | |

| JP6658600B2 (ja) | 車両用空調装置 | |

| JP5957233B2 (ja) | 車両用空調装置 | |

| JP7059784B2 (ja) | 空調装置 | |

| WO2018150783A1 (ja) | 車両用空調装置 | |

| JP6769315B2 (ja) | 小型冷凍サイクル装置 | |

| WO2018235551A1 (ja) | シート空調装置 | |

| WO2019193946A1 (ja) | 空調装置 | |

| JP7159856B2 (ja) | 空調装置 | |

| JP4258217B2 (ja) | 冷凍サイクル装置 | |

| JP7147228B2 (ja) | 空調装置 | |

| JP5904882B2 (ja) | 車両用空調装置 | |

| JP2020037308A (ja) | 車両用空調システム | |

| JP2020037307A (ja) | 車両用空調システム | |

| JP2021091243A (ja) | 車両用空調装置 | |

| JP2003042575A (ja) | 冷凍サイクル装置および車両用空調装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| PB01 | Publication | ||

| PB01 | Publication | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||

| WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |

Application publication date: 20200207 |

|

| WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |