WO2020085311A1 - 光学的測距装置および光学的測距方法 - Google Patents

光学的測距装置および光学的測距方法 Download PDFInfo

- Publication number

- WO2020085311A1 WO2020085311A1 PCT/JP2019/041332 JP2019041332W WO2020085311A1 WO 2020085311 A1 WO2020085311 A1 WO 2020085311A1 JP 2019041332 W JP2019041332 W JP 2019041332W WO 2020085311 A1 WO2020085311 A1 WO 2020085311A1

- Authority

- WO

- WIPO (PCT)

- Prior art keywords

- light

- unit

- distance measuring

- light receiving

- range

- Prior art date

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B26/00—Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements

- G02B26/08—Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light

- G02B26/10—Scanning systems

- G02B26/101—Scanning systems with both horizontal and vertical deflecting means, e.g. raster or XY scanners

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01C—MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY

- G01C3/00—Measuring distances in line of sight; Optical rangefinders

- G01C3/02—Details

- G01C3/06—Use of electric means to obtain final indication

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES

- G01S17/00—Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems

- G01S17/02—Systems using the reflection of electromagnetic waves other than radio waves

- G01S17/06—Systems determining position data of a target

- G01S17/08—Systems determining position data of a target for measuring distance only

- G01S17/10—Systems determining position data of a target for measuring distance only using transmission of interrupted, pulse-modulated waves

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES

- G01S17/00—Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems

- G01S17/02—Systems using the reflection of electromagnetic waves other than radio waves

- G01S17/06—Systems determining position data of a target

- G01S17/42—Simultaneous measurement of distance and other co-ordinates

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES

- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00

- G01S7/48—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00

- G01S7/481—Constructional features, e.g. arrangements of optical elements

- G01S7/4814—Constructional features, e.g. arrangements of optical elements of transmitters alone

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES

- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00

- G01S7/48—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00

- G01S7/481—Constructional features, e.g. arrangements of optical elements

- G01S7/4816—Constructional features, e.g. arrangements of optical elements of receivers alone

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES

- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00

- G01S7/48—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00

- G01S7/481—Constructional features, e.g. arrangements of optical elements

- G01S7/4817—Constructional features, e.g. arrangements of optical elements relating to scanning

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES

- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00

- G01S7/48—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00

- G01S7/483—Details of pulse systems

- G01S7/486—Receivers

- G01S7/4861—Circuits for detection, sampling, integration or read-out

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES

- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00

- G01S7/48—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00

- G01S7/483—Details of pulse systems

- G01S7/486—Receivers

- G01S7/487—Extracting wanted echo signals, e.g. pulse detection

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00

- G02B27/10—Beam splitting or combining systems

- G02B27/14—Beam splitting or combining systems operating by reflection only

Abstract

所定方向に少なくとも2画素分の検出を行なうためのレーザ光を第1方向に、かつ少なくとも所定の画角範囲に亘って走査し、このレーザ光を反射する反射体(71)を駆動し、第1方向とは交差する第2方向に、かつ外部の所定の範囲に亘って走査する。反射体から上流側への経路の途中に設けられた経路変更部(66)により、対象物からの反射光を、受光レンズ(61)の側に折り返し、集光された対象物から反射光を、少なくとも2画素分の受光素子(65a)を備えた受光部(60)により検出し、レーザ光の発光から受光するまでの時間に応じて、対象物までの距離を検出する。経路変更部は、第1方向かつ所定の画角範囲に亘って走査されたレーザ光が、経路変更部を通り抜けて反射体に至るように配置されている。

Description

本願は、2018年10月25日に日本国において出願された特許出願番号2018-200540号に基づくものであって、その優先権の利益を主張するものであり、その特許出願の全ての内容が、参照により、本願明細書に組み入れられる。

本開示は、レーザ光を用いて光学的に対象までの距離を測定する技術に関する。

レーザ光を所定の領域に投写し、その反射光を検出するまでに時間により、対象物までの距離を測定する測距技術が知られている。こうした測距技術では、レーザ光を2次元的に走査して、広い領域に対して、対象物までの距離を計測することが試みられている(例えば特許第4810763号公報)。

係る開示は、広い領域において対象物までの距離を計測できる優れたものであるが、車両などの種々の移動体や設備に組み込むため、一層の小型化が望まれていた。こうした小型化の要請に応えるためには、特に光学系の小型化が求められていた。2次元的に領域を走査しようとすると、光学系が複雑化し、走査用のミラーやプリズムなどの大型化を招いてしまいがちで、かつ距離を計測する信号処理の負荷も増大する。

本開示は、以下の形態又は適用例として実現することが可能である。

本開示の態様は、レーザ光を用いた光学的測距装置である。この光学的測距装置は、所定方向に少なくとも2画素分の検出を行なうためのレーザ光を発光する発光部と、前記発光部からの前記レーザ光を、前記所定方向に対応した第1方向に、かつ少なくとも所定の画角範囲に亘って走査する第1走査部と、前記第1走査部により走査された前記レーザ光を反射する反射体を備え、前記レーザ光を、前記第1方向とは交差する第2方向に、かつ外部の所定の範囲に亘って走査すると共に、前記所定の範囲に存在する対象物からの反射光を受ける第2走査部と、前記第2走査部の前記反射体から前記第1走査部に至る経路の途中に設けられ、前記対象物からの反射光を、受光レンズの側に折り返す経路変更部と、前記受光レンズにより集光された前記対象物から反射光を検出する少なくとも2画素分の受光素子を備えた受光部と、前記発光部による発光から、前記対象物からの反射光を前記受光部が受光するまでの時間に応じて、前記対象物までの距離を検出する測距部と、を備える。ここで、前記第1走査部は、前記発光部と前記経路変更部との間に設けられ、前記第1走査部と前記経路変更部と前記第2走査部とは、前記第1走査部からの前記レーザ光が、前記経路変更部を通り抜けて前記第2走査部に至る位置に配置されてよい。

この光学的測距装置によれば、第1方向と第2方向に、レーザ光の照射範囲を変更して測距でき、両方向に走査する光の画角を拡げることができる。しかも、一度に照射するレーザ光を少なくとも2画素分としており、これを受光する受光部も一度に少なくとも2画素分の受光ができるので、一度に複数の場所の測距を実施できる。この結果、短時間のうちに広い範囲の測距を行なうことができる。

A1.第1実施形態のハードウェア構成:

図1に示すように、光学的測距装置10は、大きくは対象に向けてレーザ光を照射し反射光を受け取る光学系30と、測距を行なうSPAD演算部100とを備える。光学系30は、発光部40、第1走査部に相当するV方向走査部50、受光部60、第2走査部に相当するH方向走査部70を備える。

図1に示すように、光学的測距装置10は、大きくは対象に向けてレーザ光を照射し反射光を受け取る光学系30と、測距を行なうSPAD演算部100とを備える。光学系30は、発光部40、第1走査部に相当するV方向走査部50、受光部60、第2走査部に相当するH方向走査部70を備える。

発光部40は、測距用のレーザ光を射出するレーザ素子41、レーザ素子41の駆動回路を組み込んだ回路基板43、レーザ素子41から射出されたレーザ光を平行光にするコリメートレンズ45を備える。レーザ素子41は、いわゆる短パルスレーザを発振可能なレーザダイオードであり、レーザ光のパルス幅は、5nsec程度である。5nsecの短パルスを用いることで、測距の分解能を高めることができる。また、レーザ素子41は、全部で3つの発光素子を一方向に配列して備える。従って、測距のために照射されるレーザ光も一方向に長い形状となる。レーザ光の長手方向は、後述する様に、レーザ光が測距のための照射される場合の縦方向(V方向とも言う)とされている。

V方向走査部50は、コリメートレンズ45により平行光とされたレーザ光を反射する表面反射鏡51、この表面反射鏡51を回転可能に軸支する回転軸54、回転軸54を回転駆動するロータリソレノイド55を備える。ロータリソレノイド55は、外部からの制御信号Sm1を受けて、所定の角度範囲(以下、画角範囲という)内で正転および逆転を繰り返す。この結果、回転軸54、延いては表面反射鏡51もこの範囲で回動する。結果的にコリメートレンズ45を介してレーザ素子41から入射したレーザ光は、縦方向(V方向)に所定の画角範囲で走査される。

この走査範囲には、経路変更部に相当するコンバイナ66が設けられている。コンバイナ66は、中心に開口68が設けられた反射鏡である。表面反射鏡51により縦方向に走査されたレーザ光は、この開口68を通過して、H方向走査部70の表面反射鏡71に入射する。コンバイナ66は、固定の反射鏡であり、反射面は、図1における背面側である。コンバイナ66の開口68を通過したレーザ光は、H方向走査部70の表面反射鏡71に反射し、外部に出力される。H方向走査部70には、表面反射鏡71の他、表面反射鏡71を回転可能に軸支する回転軸74や、この回転軸74を回転駆動するロータリソレノイド75が備えられている。ロータリソレノイド75は、外部からの制御信号Sm2を受けて、所定の画角範囲内で正転および逆転を繰り返す。この結果、回転軸74、延いては表面反射鏡71もこの範囲で回動する。結果的に開口68を介して入射したレーザ光は、横方向(H方向)に所定の画角範囲で走査される。

2つの表面反射鏡51,71を所定範囲内で駆動することにより、発光部40が射出されたレーザ光は、縦方向(V方向)と横方向(H方向)に走査される。このため、光学的測距装置10から外部に出力されるレーザ光は、図1に模式的に示した走査範囲80内を、V方向およびH方向に走査することになる。この走査範囲80に、人や車などの対象物があると、レーザ光はその表面で乱反射し、その一部は、H方向走査部70方向に戻ってくる。この反射光は、表面反射鏡71で反射し、コンバイナ66方向に戻り、コンバイナ66の表面で反射し、受光部60に向かう。コンバイナ66の鏡面に反射した反射光は、受光部60の受光レンズ61に入射し、受光レンズ61で集光されて、図2に示した受光素子65aが配列された受光アレイ65に入射する。

本実施形態の光学系30では、レーザ素子41は、縦長の発光角を持ったレーザ素子である。このレーザ素子41の発光角は、受光部60の受光素子65aとして3画素分の画角に相当する。この場合の縦方向とは、走査範囲80におけるV方向という意味である。図1であれば、紙面上下方向が、レーザ素子41の発光角における縦方向に相当する。縦長のレーザ光は、表面反射鏡51の正回転・逆回転によって、表面反射鏡71上で上下方向(V方向)に走査されることになり、表面反射鏡71によって反射したレーザ光は走査範囲80において、V方向に走査されるという関係になっている。他方、H方向走査部70の表面反射鏡71が所定の画角範囲で正回転・逆回転することで、V方向に長いレーザ光は、走査範囲80において、H方向に走査されることになる。

上述したように、縦長のレーザ光は、V方向走査部50およびH方向走査部70により、走査範囲80内を走査することができる。走査されたレーザ光は、対象物OBJに反射して、上述した経路を辿り、受光部60の受光素子65aに入射する。受光アレイ65は図2に例示するように、縦方向に複数個の受光素子65aが配列されている。この受光素子65aの並びは、V方向走査部50によってV方向に走査する最大範囲(V方向画角)に対応した大きさを有する。受光素子65aは、高い応答性と優れた検出能力とを実現するために、アバランシェフォトダイオード(APD)が用いられる。APDに反射光(フォトン)が入射すると、電子・正孔対が生成され、電子と正孔が各々高電界で加速され、次々と衝突電離を引き起こして新たな電子・正孔対が生成される(アバランシェ現象)。このように、APDはフォトンの入射を増幅することができることから、遠くの対象物のように反射光の強度が小さくなる場合には、APDが用いられることが多い。APDの動作モードには、降伏電圧未満の逆バイアス電圧で動作させるリニアモードと、降伏電圧以上の逆バイアス電圧で動作させるガイガモードとがある。リニアモードでは、生成される電子・正孔対よりも高電解領域から出て消滅する電子・正孔対の数が大きく、電子・正孔対の崩壊は自然に止まる。このため、APDからの出力電流は、入射光量にほぼ比例する。

他方、ガイガモードでは、単一フォトンの入射でもアバランシェ現象を起こすことができるため、検出感度を更に高めることができる。こうしたガイガモードで動作されるAPDを、シングルフォトンアバランシェダイオード(SPAD:Single Photon Avalanche Diode)と呼ぶことがある。

各受光素子65aは、図2に等価回路を示すように、電源Vccと接地ラインとの間に直列にクエンチ抵抗器RqとアバランシェダイオードDaを接続し、その接続点の電圧を論理演算素子の一つである反転素子INVに入力し、電圧レベルの反転したデジタル信号に変換している。反転素子INVの出力は、アンド回路SWの一方の入力に接続されているから、他方の入力がハイレベルHになっていれば、外部にそのまま出力される。アンド回路SWの他方の入力の状態は、選択信号SCにより切り換えることができる。選択信号SCは、受光アレイ65のどの受光素子65aからの信号を読み出すかを指定するのに用いられることから、アドレス信号と呼ぶことがある。なお、アバランシェダイオードDaをリニアモードで用い、その出力をアナログ信号のまま扱う場合などには、アンド回路SWに代えて、アナログスイッチを用いればよい。また、アバランシェダイオードDaに代えて、PINフォトダイオードを用いることも可能である。

受光素子65aに光が入射していなければ、アバランシェダイオードDaは、非導通状態に保たれる。このため、反転素子INVの入力側は、クエンチ抵抗器Rqを介してプルアップされた状態、つまりハイレベルHに保たれている。従って、反転素子INVの出力はロウレベルLに保たれる。各受光素子65aに外部から光が入射すると、アバランシェダイオードDaは、入射した光(フォトン)により通電状態となる。この結果、クエンチ抵抗器Rqを介して大きな電流が流れ、反転素子INVの入力側は一旦ロウレベルLとなり、反転素子INVの出力はハイレベルHに反転する。クエンチ抵抗器Rqを介して大きな電流が流れた結果、アバランシェダイオードDaに印加される電圧は低下するから、アバランシェダイオードDaへの電力供給は止り、アバランシェダイオードDaは、非道通状態に復する。この結果、反転素子INVの出力信号も反転してロウレベルLに戻る。結果的に、反転素子INVは、各受光素子65aに光(フォトン)が入射すると、ごく短時間、ハイレベルとなるパルス信号を出力することになる。そこで、各受光素子65aが光を受光するタイミングに合わせて、アドレス信号SCをハイレベルHにすれば、アンド回路SWの出力信号、つまり各受光素子65aからの出力信号Sout は、アバランシェダイオードDaの状態を反映したものとなる。

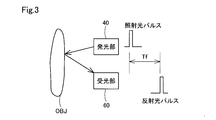

各受光素子65aの出力Sout は、レーザ素子41が発光し、その光が走査範囲80に存在する対象物OBJに反射して戻ってくることで生じる。従って、図3に示したように、発光部40が駆動されてレーザ光(以下、照射光バルスという)が出力されてから、対象物OBJによって反射した反射光バルスが受光部60の各受光素子65aにより検出されるまでの時間Tfを計ることにより、対象までの距離を検出できる。対象物OBJは、光学的測距装置10の近くから遠くまで、様々な位置に存在し得る。従って、図1における走査範囲80は、光学的測距装置10の遠近距離が一様であることを示しているのではなく、レーザ光により走査範囲を模式的に示すものである。

受光素子65aは、以上説明したように、反射光を受けると、パルス信号を出力する。受光素子65aが出力するパルス信号は、測距部に相当するSPAD演算部100に入力される。SPAD演算部100は、レーザ素子41を発光させて外部の空間を走査しつつ、レーザ素子41が照射光パルスを出力した時点から受光部60の受光アレイ65が反射光バルスを受け取るまでの時間から、対象物OBJまでの距離を演算する。SPAD演算部100は、周知のCPUやメモリを備え、予め用意されたプログラムを実行することで、測距に必要な処理を行なう。具体的には、SPAD演算部100は、全体の制御を行なう制御部110の他、加算部120、ヒストグラム生成部135、ピーク検出部140、距離演算部150等を備える。

加算部120は、1つの受光素子65aに含まれる更に多数の受光素子の出力を加算する回路である。図2には、1つの受光素子65aに1つの出力Sout が存在するものとして描いたが、実際には、1つの受光素子65aの内部には、N×N個(Nは2以上の整数)の受光素子が設けられており、反射光が受光素子65aに入射すると、N×N個の素子が動作する。本実施形態では、1つの受光素子65a内に7×7個のSPADが設けられている。もとより、SPADの数や配列は、7×7個以外、例えば5×9個など、種々の構成が可能である。

受光素子65aを複数個のSPADから構成しているのは、SPADの特性による。SPADは、たった一つのフォトンが入射しただけでこれを検出することが可能であるが、対象物OBJからの限られた光によるSPADの検出は確率的なものにならざるを得ない。SPAD演算部100の加算部120は、確率的にしか反射光を検出し得ないSPADからの出力信号Sout を加算して反射光を確実に検出する。

こうして得られた反射光パルス(図3)をヒストグラム生成部135が受け取る。ヒストグラム生成部135は、加算部120の加算結果を複数回足し合せてヒストグラムを生成する。受光素子65aが検出する信号には、ノイズも含まれるが、複数個の照射光パルスに対する各受光素子65aからの信号を足し合せると、反射光パルスに対応する信号は累積され、ノイズに対応する信号は累積されないので、反射光パルスに対応する信号が明確になる。そこで、ヒストグラム生成部135からのヒストグラムを解析して、ピーク検出部140が信号のピークを検出する。信号のピークとは、図3における反射光パルスに他ならない。こうしてピークが検出されると、距離演算部150は、照射光パルスから、反射光パルスのピークまでの時間Tfを検出することで、対象物までの距離Dを検出することができる。検出され距離Dは、外部に、例えば光学的測距装置10が自動運転車両に搭載されていれば、自動運転装置などに出力される。もとより、ドローンや自動車、船舶などの移動体の他、固定された測距装置として用いることも可能である。

制御部110は、発光部40の回路基板43に対してレーザ素子41の発光タイミングを決定する指令信号SLや、いずれの受光素子65aをアクティブにするかを決定するアドレス信号Sout の他、ヒストグラム生成部135に対するヒストグラムの生成タイミングを指示する信号Stや、V方向走査部50およびH方向走査部70のロータリソレノイド55,75に対する駆動信号Sm1、Sm2を出力する。制御部110が予め定めたタイミングでこれらの信号を出力することにより、SPAD演算部100は、走査範囲80に存在し得る対象物OBJをそのOBJまでの距離Dと共に検出する。

A2.照射光パルスの走査:

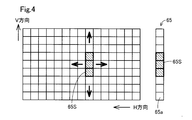

次に、上記ハードウェア構成を用いて、走査範囲80に照射光バルスを走査する手法について説明する。図4は、走査範囲80と受光部60との関係を示す説明図である。この実施形態では、受光アレイ65には縦方向(V方向)に複数個(図4では9個)の受光素子65aが配列されており、1つの照射光バルスにより、このうちの3個の受光素子65aに反射光が入射するよう光学系30のアライメントが調整されている。反射光が入射する3個の受光素子65aの集まりを受光エリア65Sと呼ぶ。この状態で、制御部110が駆動信号Sm1によりV方向走査部50を駆動すると、受光エリア65Sは、走査範囲80に対して、V方向に移動する。これを矢印V1,V2として表わした。また、制御部110が信号Sm2によりH方向走査部70を駆動すると、受光エリア65Sは、走査範囲80に対して、H方向に移動する。これを矢印H1,H2として表わした。もとより、H方向走査部70を駆動して表面反射鏡71の画角を変更しても、受光アレイ65上での反射光の入射位置は、H方向には変更しない。従って、受光アレイ65は、H方向には1画素分しか用意されていない。他方、V方向走査部50を駆動して表面反射鏡51の画角を変更すると、受光アレイ65上で、反射光の入射位置は、V方向に移動する。これは、光学系30において、コンバイナ66を含む受光部60が、V方向走査部50とH方向走査部70との間に設けられているからである。このため、受光アレイ65において、V方向には、受光素子65aが複数画素分用意されている。もとより、H方向を複数画素分用意して、複数画素分用意されているV方向の画素と組合せ、それらを1つのブロックとして走査しても良い。また、受光エリア65S以外の受光画素はオフにしてもよいし、環境光を計測するような動作をさせてもよい。

次に、上記ハードウェア構成を用いて、走査範囲80に照射光バルスを走査する手法について説明する。図4は、走査範囲80と受光部60との関係を示す説明図である。この実施形態では、受光アレイ65には縦方向(V方向)に複数個(図4では9個)の受光素子65aが配列されており、1つの照射光バルスにより、このうちの3個の受光素子65aに反射光が入射するよう光学系30のアライメントが調整されている。反射光が入射する3個の受光素子65aの集まりを受光エリア65Sと呼ぶ。この状態で、制御部110が駆動信号Sm1によりV方向走査部50を駆動すると、受光エリア65Sは、走査範囲80に対して、V方向に移動する。これを矢印V1,V2として表わした。また、制御部110が信号Sm2によりH方向走査部70を駆動すると、受光エリア65Sは、走査範囲80に対して、H方向に移動する。これを矢印H1,H2として表わした。もとより、H方向走査部70を駆動して表面反射鏡71の画角を変更しても、受光アレイ65上での反射光の入射位置は、H方向には変更しない。従って、受光アレイ65は、H方向には1画素分しか用意されていない。他方、V方向走査部50を駆動して表面反射鏡51の画角を変更すると、受光アレイ65上で、反射光の入射位置は、V方向に移動する。これは、光学系30において、コンバイナ66を含む受光部60が、V方向走査部50とH方向走査部70との間に設けられているからである。このため、受光アレイ65において、V方向には、受光素子65aが複数画素分用意されている。もとより、H方向を複数画素分用意して、複数画素分用意されているV方向の画素と組合せ、それらを1つのブロックとして走査しても良い。また、受光エリア65S以外の受光画素はオフにしてもよいし、環境光を計測するような動作をさせてもよい。

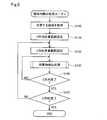

上述した光学系30を前提として、SPAD演算部100は、図5に示した領域内検出処理ルーチンを実行する。図5の処理ルーチンを開始すると、SPAD演算部100は、まず走査する領域を取得する(ステップS100)。走査する領域とは、光学系30を駆動して、照射光パルスを出力する範囲である。図1に示した走査範囲80は、走査する領域が、略長方形の範囲となっている例を示している。本実施形態では、この走査領域は、略長方形に限らず、予め設定することができる。SPAD演算部100は、走査領域を自ら定めてもよいし、外部、例えば自動運転装置などから与えられてもよい。

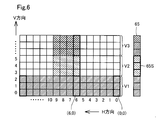

こうした走査領域の一例を図6に示した。この例では、走査範囲80をV方向に3つに分け、最下段V1に相当する領域は、H方向の全範囲に亘って走査し、中段のV2に相当する領域と、最上段のV3に相当する領域は、中央の所定の範囲のみ走査するものとしている。本実施形態では、走査範囲80の走査は、まずV方向に行ない、その後H方向に行なう。このため、走査する領域を取得すると、次にH方向の走査範囲を設定する(ステップS110)。この例では、H方向走査範囲は、走査範囲80の一端から他端までである。H方向の走査範囲が設定されると、SPAD演算部100は、V方向走査部50およびH方向走査部70を制御して、レーザ光の照光位置を原点、ここでは、走査範囲80の図示右下の位置(0,0)に設定する。

次にV方向の走査範囲を設定する(ステップS120)。図6の例では、原点位置でのV方向の走査範囲は、範囲V1である。そこで、次に対象物検出処理を行なう(ステップS130)。つまり、この位置でレーザ光を駆動して照射光パルスを出力し、対象物OBJからの反射光を検出して、その時間Tfから、対象物OBJの存在をその距離Dと共に検出するのである。

次に、V方向についての検出処理が完了したかを判断する(ステップS140)。V方向について設定された検出範囲(ここでは範囲V1)での検出が完了していなければ、V方向走査部50に駆動信号Sm1を出力し、表面反射鏡51を僅かに回転させて、領域V1をV方向に走査して、対象物OBJの検出を継続する。H方向の一つの位置でのV方向の走査と検出が完了すれば(ステップS140:「YES」)、次にH方向の走査が完了したかを判断する(ステップS150)。H方向の走査が完了していなければ(ステップS150:「NO」)、H方向走査部70に駆動信号Sm2を出力し、表面反射鏡71を僅かに回転させて、レーザ光の照光位置をH方向に移動する。その上で、再度V方向の走査範囲を設定する(ステップS120)。

図6に示した例では、H方向に照光位置を変えながら、領域V1をV方向走査して、対象物OBJの検出(距離Dの取得)を継続する。H方向の走査が進んで、位置(6,0)に至ると、ここでは、V方向走査範囲は、領域V1、V2、V3に設定される(ステップS120)。そこで、対象物OBJの検出処理(ステップS130)とV方向走査部50を用いたV方向の照光位置の走査とを、V方向の検出処理が完了したと判断されるまで(ステップS140:「YES」)、繰り返す。この結果、図6に示した領域V1、V2、V3が順次走査される。これらの領域からの反射光は、受光アレイ65の対応する受光素子65aにより検出される。レーザ光の照光領域がV方向に変化すると、受光アレイ65上での反射光の入射位置もV方向に変化する。

こうして、図6に示した例では、H方向の位置(6,0)から(9,0)まででは、V方向の走査範囲は、領域V1~V3に設定される。H方向の位置が(10,0)となると、再び、V方向の走査範囲は、領域V1に限られる。このようにH方向に走査しつつ、予め設定した範囲ではV方向に広範囲に亘って走査し、H方向端部まで至ると、図5のステップS150での判断は、「YES」となり、「END」に抜けて処理を終了する。

以上説明したように、この実施形態の光学的測距装置10によれば、V方向走査部50とH方向走査部70との間にコンバイナ66を配置し、コンバイナ66よりもレーザ素子41側でV方向走査部50によりV方向にレーザ光の方向を変え、コンバイナ66の開口68を通過したあとで、H方向走査部70によりH方向にレーザ光の方向を変えている。このため、走査範囲80において、V方向とH方向に、レーザ光の照射範囲を変更させることができる。従って、両方向に走査する光の画角を拡げることができる。しかも、一度に照射するレーザ光を3画素分としているので、これを受光する受光部60においても一度に3画素分の測距を実施でき、短時間のうちに広い範囲の測距を行なうことができる。

更に本実施形態では、最初から縦長のレーザ光を用いているので、V方向の画角を拡げても、H方向の走査を行なう表面反射鏡71を大型化する必要がない。また、レーザ素子41として、発光パルス幅の狭い短パルスレーザを用い、受光素子65aとしてSPADを用いているので、検出精度を向上させることができる。しかも、照射光パルスの発光時間を短くできるので、測距において余分な光が受光部60内に入って外乱となる影響を抑制することができる。しかも、照射光と反射光とを分離するのに、開口68のあるコンバイナ66用いているので、照射光がコンバイナ66に反射して受光部60に入り込むことを抑制でき、この点でも測距における外乱の影響を抑制することができる。

また、上記実施形態では、照射光パルスを照射可能な範囲を、H方向、V方向に自由に設定できるので、走査範囲80を一部に限定することができる。このため、測距の必要がない範囲を無駄に測距する必要がない。例えば、車両から見て空に当たると判断できる部位については、測距する必要がない。測距する必要がない部位を走査するのに要する時間を、測距する領域での測距の繰り返しに利用することができる。測距の繰り返し回数を高くすれば、その分、測定の精度を高めることができる。例えば図6に示した例では、中央部分のV方向の測距範囲を拡げているが、測距しない左右のV2,V3の部分の走査を略した時間を中央部分の測距に充てることができる。高速走行などの場合には、走査範囲80の中央部分の測距の精度を高めたいといったケースがあり、こうした要請に応えることができる。逆に、左折や右折の場合には、回る方向の側の測距を広い範囲に亘って行ない、他の方向より広く、かつ精度良く測距することも望ましい。

B.第2実施形態:

第1実施形態では、コンバイナ66は平面形状をしているものとしたが、凹面鏡の形状をとすることも差し支えない。この凹面鏡を、反射光を受光部60の受光アレイ65上に結像させる光学系の一部として利用すれば、受光部60の光学系を小型化することができる。例えば、受光部60の光学系が4枚のレンズ構成とされている場合、そのうちの最も外側の凸レンズをコンバイナの66による凹面鏡で置き換えることができるので、受光部60自体のレンズ構成を小型化することができる。上記実施形態でのコンバイナ66は、照射光パルスを通過させるのに開口68を利用しているので、コンバイナ66を凹面鏡としても、照射する側のレーザ光に影響を与えることがなく、好適である。

第1実施形態では、コンバイナ66は平面形状をしているものとしたが、凹面鏡の形状をとすることも差し支えない。この凹面鏡を、反射光を受光部60の受光アレイ65上に結像させる光学系の一部として利用すれば、受光部60の光学系を小型化することができる。例えば、受光部60の光学系が4枚のレンズ構成とされている場合、そのうちの最も外側の凸レンズをコンバイナの66による凹面鏡で置き換えることができるので、受光部60自体のレンズ構成を小型化することができる。上記実施形態でのコンバイナ66は、照射光パルスを通過させるのに開口68を利用しているので、コンバイナ66を凹面鏡としても、照射する側のレーザ光に影響を与えることがなく、好適である。

C.第3実施形態:

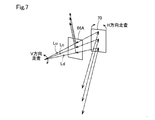

第1実施形態では、開口68のあるコンバイナ66を利用したが、照射側のレーザ光を通過させる構成は、開口に限る必要はなく、図7に例示したように、ハーフミラーなど、一方向からの光を透過し反対側からの光を反射する機能を備えた光学部品を採用することかできる。図7の例では、コンバイナ66Aとしてハーフミラーを採用している。図7に示すように、照射する側のレーザ光を中心LcからV方向に上下に走査すると、レーザ光は、最も上のラインLuから最も下ラインLdの範囲を通過する。このLdからLuまでが、V方向の画角となり、第1実施形態では、開口68はこの画角範囲に対応する長さを有していた。これに対して、図7の光学系では、コンバイナ66Aは、ハーフミラーを採用しているので、開口部を設ける必要がない。レーザ光は、コンバイナ66Aを通過し、表面反射鏡71で反射して走査範囲80に照射され、対象物に反射して戻ってくる。戻ってきた反射光は、表面反射鏡71に反射した後、コンバイナ66Aの表面で反射して、受光部60に入射する。この場合も、第1実施形態と同様に、広い画角を小型の構成で実現でき、広い走査範囲で測距することができる。

第1実施形態では、開口68のあるコンバイナ66を利用したが、照射側のレーザ光を通過させる構成は、開口に限る必要はなく、図7に例示したように、ハーフミラーなど、一方向からの光を透過し反対側からの光を反射する機能を備えた光学部品を採用することかできる。図7の例では、コンバイナ66Aとしてハーフミラーを採用している。図7に示すように、照射する側のレーザ光を中心LcからV方向に上下に走査すると、レーザ光は、最も上のラインLuから最も下ラインLdの範囲を通過する。このLdからLuまでが、V方向の画角となり、第1実施形態では、開口68はこの画角範囲に対応する長さを有していた。これに対して、図7の光学系では、コンバイナ66Aは、ハーフミラーを採用しているので、開口部を設ける必要がない。レーザ光は、コンバイナ66Aを通過し、表面反射鏡71で反射して走査範囲80に照射され、対象物に反射して戻ってくる。戻ってきた反射光は、表面反射鏡71に反射した後、コンバイナ66Aの表面で反射して、受光部60に入射する。この場合も、第1実施形態と同様に、広い画角を小型の構成で実現でき、広い走査範囲で測距することができる。

D.その他の実施形態:

[1]第1実施形態で用いた開口を備えたコンバイナ66に代えて、図8に例示したように、ハーフサイズのコンバイナ66Bを用いることもできる。図8に示すように、照射する側のレーザ光を中心LcからV方向に上下に走査すると、レーザ光は、最も上のラインLuから最も下ラインLdの範囲を通過する。このLdからLuまでが、V方向の画角となる。これらの範囲の光は、コンバイナ66Bの存在位置の直ぐ脇を通過し、表面反射鏡71で反射して走査範囲80に照射され、対象物に反射して戻ってくる。この反射光は、表面反射鏡71に反射した後、コンバイナ66Bの存在位置に入射し、コンバイナ66Bの表面で反射して、受光部60に入射する。この場合も、第1実施形態と同様に、広い画角を小型の構成で実現でき、広い走査範囲で測距することができる。

[1]第1実施形態で用いた開口を備えたコンバイナ66に代えて、図8に例示したように、ハーフサイズのコンバイナ66Bを用いることもできる。図8に示すように、照射する側のレーザ光を中心LcからV方向に上下に走査すると、レーザ光は、最も上のラインLuから最も下ラインLdの範囲を通過する。このLdからLuまでが、V方向の画角となる。これらの範囲の光は、コンバイナ66Bの存在位置の直ぐ脇を通過し、表面反射鏡71で反射して走査範囲80に照射され、対象物に反射して戻ってくる。この反射光は、表面反射鏡71に反射した後、コンバイナ66Bの存在位置に入射し、コンバイナ66Bの表面で反射して、受光部60に入射する。この場合も、第1実施形態と同様に、広い画角を小型の構成で実現でき、広い走査範囲で測距することができる。

[2]上記実施形態では、コンバイナ66を挟んでV方向走査部50とH方向走査部70を配置したが、両者の配置は逆であっても差し支えない。また、図1に示した各部の配置を、そのまま90度回転して、V方向とH方向とを入替えてもよい。なお、方向走査部50と方向走査部70とを独立に走査できればよく、走査範囲80の形状は特に特定の形状に限定する必要はない。また、レーザ光の発光部が少なくとも2画素分のレーザ光を2つの方向に走査でき、受光部も少なくとも2画素分の検出ができれば、コンバイナ66やハーフミラーなどを備えなくても差し支えない。

[3]上記実施形態では、3つの発光素子を用いてレーザ素子41からのレーザ光をV方向に広い画角を持つものとしたが、単一のレーザ素子41で、一方向に長い発光面を持つレーザ素子を用いて、画角を広くしてもよい。レーザ素子41の画角は3画素分に限るものではなく、受光素子65aの2画素分以上あればよい。また、このV方向に広い画角を持つレーザ素子に合せて、各受光部からの信号を処理する各部、つまり加算部120、ヒストグラム生成部135、ピーク検出部140、測距演算部150等を、同時に反射光を受光する受光素子65aの数だけ用意し、測距の処理を少なくとも各受光素子65aに対して、並列に行なうものとしてもよい。レーザ素子41のレーザ光が広い画角を有し、対象物からの反射光が同時に受光部60に戻ってくるので、並列処理が可能である。並列処理を行なえば、同じ走査範囲80に対する処理を、並列処理を行なわない場合と比べて、短時間に完了することができる。

[4]上記各実施形態において、ハードウェアによって実現されていた構成の一部をソフトウェアに置き換えるようにしてもよい。ソフトウェアによって実現されていた構成の少なくとも一部は、ディスクリートな回路構成により実現することも可能である。また、本開示の機能の一部または全部がソフトウェアで実現される場合には、そのソフトウェア(コンピュータプログラム)は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納された形で提供することができる。「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスクやCD-ROMのような携帯型の記録媒体に限らず、各種のRAMやROM等のコンピュータ内の内部記憶装置や、ハードディスク等のコンピュータに固定されている外部記憶装置も含んでいる。すなわち、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、データパケットを一時的ではなく固定可能な任意の記録媒体を含む広い意味を有している。

本開示は、上述の実施形態に限られるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲において種々の構成で実現することができる。例えば、発明の概要の欄に記載した各形態中の技術的特徴に対応する実施形態中の技術的特徴は、上述の課題の一部又は全部を解決するために、あるいは、上述の効果の一部又は全部を達成するために、適宜、差し替えや、組み合わせを行うことが可能である。また、その技術的特徴が本明細書中に必須なものとして説明されていなければ、適宜、削除することが可能である。例えば、以下の態様を採用することも可能である。

(1)本開示の一態様は、レーザ光を用いた光学的測距装置である。この光学的測距装置は、所定方向に少なくとも2画素分の検出を行なうためのレーザ光を発光する発光部と、前記発光部からの前記レーザ光を、前記所定方向に対応した第1方向に、かつ少なくとも所定の画角範囲に亘って走査する第1走査部と、前記第1走査部により走査された前記レーザ光を反射する反射体を備え、前記レーザ光を、前記第1方向とは交差する第2方向に、かつ外部の所定の範囲に亘って走査すると共に、前記所定の範囲に存在する対象物からの反射光を受ける第2走査部と、前記第2走査部の前記反射体から前記第1走査部に至る経路の途中に設けられ、前記対象物からの反射光を、受光レンズ側に折り返す経路変更部と、前記受光レンズにより集光された前記対象物から反射光を検出する少なくとも2画素分の受光素子を備えた受光部と、前記発光部による発光から、前記対象物からの反射光を前記受光部が受光するまでの時間に応じて、前記対象物までの距離を検出する測距部と、を備える。前記第1走査部は、前記発光部と前記経路変更部との間に設けられ、前記第1走査部と前記経路変更部と前記第2走査部とは、前記第1走査部からの前記レーザ光が、前記経路変更部を通り抜けて前記第2走査部に至る位置に配置されたてよい。

(2)こうした光学的測距装置において、前記経路変更部は、前記レーザ光が通り抜ける開口またはスリットを備えるコンバイナであり、前記開口または前記スリットは、前記第1走査部からの前記レーザ光の前記画角範囲に対応する長さを有するものとしてよい。こうすれば、第1方向に走査したレーザ光を、反射体により第2方向に走査でき、かつ反射光を受光レンズの側に折り返す構成を容易に実現できる。

(3)こうした光学的測距装置において、前記経路変更部は、前記第1走査部からの前記レーザ光は通り抜け、前記第2走査部からの反射光は前記受光レンズ側に反射するハーフミラーとしてもよい。経路変更部を簡易に構成できる。

(4)こうした光学的測距装置において、前記発光部の発光素子として短パルスレーザを用いてもよい。こうすれば、測距の分解能を高めることができる。

(5)こうした光学的測距装置において、前記経路変更部は、凹面鏡であり、前記受光部に向けて、前記対象物からの反射光を集光する前記受光レンズの一部として働くものとしてもよい。こうすれば、受光部のレンズ構成を一枚少ないレンズにより構成できるなど、受光部の光学系を小型化することができる。

(6)こうした光学的測距装置において、前記第1走査部と前記第2走査部とは、独立に駆動可能としてもよい。こうすれば、測距を行なう範囲を、第1方向と第2方向とで独立に設定することができる。あるいは、測距の対象となる所定の範囲は、前記第1方向と前記第2方向とが、予め定められた組合せにより得られる形状としてもよい。こうすれば、目的に合せた範囲での測距を効率的に行なうことができる。

(7)こうした光学的測距装置において、更に、前記少なくとも2画素分の受光素子からの信号を並列に処理するものとしてもよい。同時に、少なくとも2画素分の測距を行なえるので、測距の処理を高速化できる。

(8)本開示の第2の態様は、光学的に距離を測る光学的測距方法である。この測距方法は、所定方向に少なくとも2画素分の検出を行なうためのレーザ光を発光し、前記発光したレーザ光を、前記所定方向に対応した第1方向に、かつ少なくとも所定の画角範囲に亘って走査し、前記走査された前記レーザ光を反射する反射体を駆動し、前記レーザ光を、前記第1方向とは交差する第2方向に、かつ外部の所定の範囲に亘って走査すると共に、前記所定の範囲の対象物からの反射光を受け、前記対象物からの反射光の前記反射体から上流側への経路の途中に設けられた経路変更部により、前記対象物からの反射光を、受光レンズ側に折り返し、前記受光レンズにより集光された前記対象物から反射光を、少なくとも2画素分の受光素子を備えた受光部により検出し、前記レーザ光の発光から、前記対象物からの反射光を前記受光部が受光するまでの時間に応じて、前記対象物までの距離を検出する。ここで、前記レーザ光は、前記経路変更部より上流側で、前記第1方向かつ前記所定の画角範囲に亘って走査され、前記経路変更部は、前記第1方向かつ前記所定の画角範囲に亘って走査された前記レーザ光が、前記経路変更部を通り抜けるように配置されてよい。この光学的測距方法によっても、第1方向と第2方向に、レーザ光の照射範囲を変更して測距でき、両方向に走査する光の画角を拡げることができる。しかも、一度に照射するレーザ光を少なくとも2画素分としており、これを受光する受光部も一度に少なくとも2画素分の受光ができるので、一度に複数の場所の測距を実施できる。この結果、短時間のうちに広い範囲の測距を行なうことができる。

(9)本開示の第3の態様は、光学的に距離を測る光学的測距方法である。この光学的測距方法は、所定方向に少なくとも2画素分の検出を行なうためのレーザ光を発光し、前記発光したレーザ光を、前記所定方向に対応した第1方向に、かつ少なくとも所定の画角範囲に亘って走査し、前記走査された前記レーザ光を、前記第1方向とは交差する第2方向に、かつ外部の所定の範囲に亘って走査すると共に、前記所定の範囲の対象物からの反射光を、少なくとも2画素分の受光素子を備えた受光部により検出し、前記レーザ光の発光から、前記対象物からの反射光を前記受光部が受光するまでの時間に応じて、前記対象物までの距離を検出する。この光学的測距方法によっても、第1方向と第2方向に、レーザ光の照射範囲を変更して測距でき、両方向に走査する光の画角を拡げることができる。しかも、一度に照射するレーザ光を少なくとも2画素分としており、これを受光する受光部も一度に少なくとも2画素分の受光ができるので、一度に複数の場所の測距を実施できる。この結果、短時間のうちに広い範囲の測距を行なうことができる。

Claims (10)

- レーザ光を用いた光学的測距装置(10)であって、

所定方向に少なくとも2画素分の検出を行なうためのレーザ光を発光する発光部(40)と、

前記発光部からの前記レーザ光を、前記所定方向に対応した第1方向に、かつ少なくとも所定の画角範囲に亘って走査する第1走査部(50)と、

前記第1走査部により走査された前記レーザ光を反射する反射体(71)を備え、前記レーザ光を、前記第1方向とは交差する第2方向に、かつ外部の所定の範囲に亘って走査すると共に、前記所定の範囲に存在する対象物からの反射光を受ける第2走査部(70)と、

前記第2走査部の前記反射体から前記第1走査部に至る経路の途中に設けられ、前記対象物からの反射光を、受光レンズ(61)の側に折り返す経路変更部(66)と、

前記受光レンズにより集光された前記対象物から反射光を検出する少なくとも2画素分の受光素子(65a)を備えた受光部(60)と、

前記発光部による発光から、前記対象物からの反射光を前記受光部が受光するまでの時間に応じて、前記対象物までの距離を検出する測距部(100)と、

を備え、

前記第1走査部は、前記発光部と前記経路変更部との間に設けられ、前記第1走査部と前記経路変更部と前記第2走査部とは、前記第1走査部からの前記レーザ光が、前記経路変更部を通り抜けて前記第2走査部に至る位置に配置された光学的測距装置。 - 前記経路変更部は、前記レーザ光が通り抜ける開口またはスリットを備えるコンバイナであり、前記開口または前記スリットは、前記第1走査部からの前記レーザ光の前記画角範囲に対応する長さを有する請求項1に記載の光学的測距装置。

- 前記経路変更部は、前記第1走査部からの前記レーザ光は通り抜け、前記第2走査部からの反射光は前記受光レンズ側に反射するハーフミラー(66A)である請求項1に記載の光学的測距装置。

- 請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の光学的測距装置であって、

前記発光部の発光素子として短パルスレーザ(41)を用いた光学的測距装置。 - 請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の光学的測距装置であって、

前記経路変更部は、凹面鏡であり、前記受光部に向けて、前記対象物からの反射光を集光する前記受光レンズの一部として働く

光学的測距装置。 - 請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の光学的測距装置であって、

前記第1走査部と前記第2走査部とは、独立に駆動可能である光学的測距装置。 - 請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の光学的測距装置であって、

前記所定の範囲は、前記第1方向と前記第2方向とが、予め定められた組合せの形状である光学的測距装置。 - 更に、前記少なくとも2画素分の受光素子からの信号を並列に処理する請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の光学的測距装置。

- 光学的に距離を測る光学的測距方法であって、

所定方向に少なくとも2画素分の検出を行なうためのレーザ光を発光し、

前記発光したレーザ光を、前記所定方向に対応した第1方向に、かつ少なくとも所定の画角範囲に亘って走査し、

前記走査された前記レーザ光を反射する反射体を駆動し、前記レーザ光を、前記第1方向とは交差する第2方向に、かつ外部の所定の範囲に亘って走査すると共に、前記所定の範囲の対象物からの反射光を受け、

前記対象物からの反射光の前記反射体から上流側への経路の途中に設けられた経路変更部により、前記対象物からの反射光を、受光レンズ側に折り返し、

前記受光レンズにより集光された前記対象物から反射光を、少なくとも2画素分の受光素子を備えた受光部により検出し、

前記レーザ光の発光から、前記対象物からの反射光を前記受光部が受光するまでの時間に応じて、前記対象物までの距離を検出し、

前記レーザ光は、前記経路変更部より上流側で、前記第1方向かつ前記所定の画角範囲に亘って走査され、前記経路変更部は、前記第1方向かつ前記所定の画角範囲に亘って走査された前記レーザ光が、前記経路変更部を通り抜けるように

配置された

光学的測距方法。 - 光学的に距離を測る光学的測距方法であって、

所定方向に少なくとも2画素分の検出を行なうためのレーザ光を発光し、

前記発光したレーザ光を、前記所定方向に対応した第1方向に、かつ少なくとも所定の画角範囲に亘って走査し、

前記走査された前記レーザ光を、前記第1方向とは交差する第2方向に、かつ外部の所定の範囲に亘って走査すると共に、前記所定の範囲の対象物からの反射光を、少なくとも2画素分の受光素子を備えた受光部により検出し、

前記レーザ光の発光から、前記対象物からの反射光を前記受光部が受光するまでの時間に応じて、前記対象物までの距離を検出する

光学的測距方法。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| CN201980069827.9A CN112888963A (zh) | 2018-10-25 | 2019-10-21 | 光学测距装置以及光学测距方法 |

| US17/239,055 US20210239834A1 (en) | 2018-10-25 | 2021-04-23 | Optical ranging apparatus and optical ranging method |

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018-200540 | 2018-10-25 | ||

| JP2018200540A JP6908015B2 (ja) | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 光学的測距装置および光学的測距方法 |

Related Child Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| US17/239,055 Continuation US20210239834A1 (en) | 2018-10-25 | 2021-04-23 | Optical ranging apparatus and optical ranging method |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| WO2020085311A1 true WO2020085311A1 (ja) | 2020-04-30 |

Family

ID=70332148

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| PCT/JP2019/041332 WO2020085311A1 (ja) | 2018-10-25 | 2019-10-21 | 光学的測距装置および光学的測距方法 |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US20210239834A1 (ja) |

| JP (1) | JP6908015B2 (ja) |

| CN (1) | CN112888963A (ja) |

| WO (1) | WO2020085311A1 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| DE102019208386A1 (de) * | 2019-06-07 | 2020-12-10 | Infineon Technologies Ag | Steuersystem und Verfahren für Laserabtastung |

Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US20160182788A1 (en) * | 2014-12-22 | 2016-06-23 | Google Inc. | Time-of-flight camera system with scanning illuminator |

| JP2017201760A (ja) * | 2016-05-06 | 2017-11-09 | 株式会社ニコン | 撮像装置および測距装置 |

| JP2018124271A (ja) * | 2017-01-31 | 2018-08-09 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 撮像システム |

| WO2018147453A1 (ja) * | 2017-02-09 | 2018-08-16 | コニカミノルタ株式会社 | 走査型の光学系及びレーザーレーダー装置 |

Family Cites Families (14)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US4039246A (en) * | 1976-01-22 | 1977-08-02 | General Dynamics Corporation | Optical scanning apparatus with two mirrors rotatable about a common axis |

| DE3041279A1 (de) * | 1980-11-03 | 1982-06-03 | Günter Dr. 6903 Neckargemünd Zeifang | Vorrichtung zur bildfeldabtastung |

| JP2528870B2 (ja) * | 1987-04-03 | 1996-08-28 | レ−ザ−テツク株式会社 | 撮像装置 |

| AU2001282850A1 (en) * | 2000-04-26 | 2001-11-07 | Arete Associates | Very fast time resolved imaging in multiparameter measurement space |

| CN1825161A (zh) * | 2003-01-08 | 2006-08-30 | 王青山 | 一种分区多行扫描式激光投影机 |

| CN100412608C (zh) * | 2004-10-15 | 2008-08-20 | 杨东佐 | 一种视频显示图像投影系统及其光工作方法 |

| LU91714B1 (en) * | 2010-07-29 | 2012-01-30 | Iee Sarl | Active illumination scanning imager |

| WO2014010107A1 (ja) * | 2012-07-11 | 2014-01-16 | 北陽電機株式会社 | 走査式測距装置 |

| US20160299170A1 (en) * | 2013-03-29 | 2016-10-13 | Sony Corporation | Laser scanning observation device and laser scanning method |

| JP2015212647A (ja) * | 2014-05-02 | 2015-11-26 | 株式会社リコー | 物体検出装置及びセンシング装置 |

| US10175344B2 (en) * | 2015-12-08 | 2019-01-08 | The Boeing Company | Light detection and ranging (LIDAR) scanning systems and methods |

| EP3264135B1 (en) * | 2016-06-28 | 2021-04-28 | Leica Geosystems AG | Long range lidar system and method for compensating the effect of scanner motion |

| GB2557265B (en) * | 2016-12-02 | 2020-02-12 | Red Sensors Ltd | Lidar apparatus and method |

| JP2018151286A (ja) * | 2017-03-14 | 2018-09-27 | オムロンオートモーティブエレクトロニクス株式会社 | 物体検出装置 |

-

2018

- 2018-10-25 JP JP2018200540A patent/JP6908015B2/ja active Active

-

2019

- 2019-10-21 CN CN201980069827.9A patent/CN112888963A/zh active Pending

- 2019-10-21 WO PCT/JP2019/041332 patent/WO2020085311A1/ja active Application Filing

-

2021

- 2021-04-23 US US17/239,055 patent/US20210239834A1/en active Pending

Patent Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US20160182788A1 (en) * | 2014-12-22 | 2016-06-23 | Google Inc. | Time-of-flight camera system with scanning illuminator |

| JP2017201760A (ja) * | 2016-05-06 | 2017-11-09 | 株式会社ニコン | 撮像装置および測距装置 |

| JP2018124271A (ja) * | 2017-01-31 | 2018-08-09 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 撮像システム |

| WO2018147453A1 (ja) * | 2017-02-09 | 2018-08-16 | コニカミノルタ株式会社 | 走査型の光学系及びレーザーレーダー装置 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| CN112888963A (zh) | 2021-06-01 |

| JP6908015B2 (ja) | 2021-07-21 |

| JP2020067383A (ja) | 2020-04-30 |

| US20210239834A1 (en) | 2021-08-05 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| EP3187895B1 (en) | Variable resolution light radar system | |

| KR102506579B1 (ko) | 잡음 적응형 솔리드-스테이트 lidar 시스템 | |

| US20170176596A1 (en) | Time-of-flight detector with single-axis scan | |

| US20170269197A1 (en) | LIDAR Based 3-D Imaging With Varying Illumination Intensity | |

| US20190265356A1 (en) | Method and apparatus for optically measuring distance | |

| US20210088663A1 (en) | Optical distance measuring device and method for the same | |

| US6741082B2 (en) | Distance information obtaining apparatus and distance information obtaining method | |

| JP2007279017A (ja) | レーダ装置 | |

| JP7013925B2 (ja) | 光学的測距装置およびその方法 | |

| US11561287B2 (en) | LIDAR sensors and methods for the same | |

| US20230012091A1 (en) | Rangefinder | |

| JP2018109560A (ja) | 走査式距離測定装置 | |

| US20240012111A1 (en) | Optical distance measuring device | |

| JP7259525B2 (ja) | 光測距装置およびその方法 | |

| WO2020085311A1 (ja) | 光学的測距装置および光学的測距方法 | |

| JP6186863B2 (ja) | 測距装置及びプログラム | |

| JP2019039847A (ja) | 対象物検出装置 | |

| US20210382177A1 (en) | System for monitoring surroundings of vehicle | |

| JP2020187042A (ja) | 光測距装置 | |

| US20210208257A1 (en) | Spad array with ambient light suppression for solid-state lidar | |

| JP2019039848A (ja) | 対象物検出装置 | |

| WO2020170700A1 (ja) | 車両周辺監視システム | |

| US11567178B2 (en) | Laser distance measuring device | |

| US11914076B2 (en) | Solid state pulse steering in LiDAR systems | |

| US20230012158A1 (en) | Interlacing scan patterns to enhance regions of interest |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |

Ref document number: 19876160 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |

|

| NENP | Non-entry into the national phase |

Ref country code: DE |

|

| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |

Ref document number: 19876160 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |