WO2018168052A1 - 集中度判定装置、集中度判定方法及び集中度判定のためのプログラム - Google Patents

集中度判定装置、集中度判定方法及び集中度判定のためのプログラム Download PDFInfo

- Publication number

- WO2018168052A1 WO2018168052A1 PCT/JP2017/038575 JP2017038575W WO2018168052A1 WO 2018168052 A1 WO2018168052 A1 WO 2018168052A1 JP 2017038575 W JP2017038575 W JP 2017038575W WO 2018168052 A1 WO2018168052 A1 WO 2018168052A1

- Authority

- WO

- WIPO (PCT)

- Prior art keywords

- driving

- concentration

- operation mode

- driver

- manual operation

- Prior art date

Links

- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 25

- 230000007958 sleep Effects 0.000 claims description 44

- 230000004622 sleep time Effects 0.000 claims description 24

- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 6

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 90

- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 18

- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 15

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 14

- 206010041349 Somnolence Diseases 0.000 description 12

- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 9

- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 8

- 208000032140 Sleepiness Diseases 0.000 description 7

- 210000001508 eye Anatomy 0.000 description 7

- 230000037321 sleepiness Effects 0.000 description 7

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 5

- 238000004891 communication Methods 0.000 description 3

- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 3

- 239000000284 extract Substances 0.000 description 3

- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3

- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 3

- 238000013473 artificial intelligence Methods 0.000 description 2

- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 2

- 238000011161 development Methods 0.000 description 2

- 230000006870 function Effects 0.000 description 2

- 230000004044 response Effects 0.000 description 2

- 230000036578 sleeping time Effects 0.000 description 2

- 206010000117 Abnormal behaviour Diseases 0.000 description 1

- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1

- 230000006399 behavior Effects 0.000 description 1

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1

- 230000004397 blinking Effects 0.000 description 1

- 238000013135 deep learning Methods 0.000 description 1

- 208000002173 dizziness Diseases 0.000 description 1

- 230000035622 drinking Effects 0.000 description 1

- 210000005069 ears Anatomy 0.000 description 1

- 230000007937 eating Effects 0.000 description 1

- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1

- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1

- 230000001771 impaired effect Effects 0.000 description 1

- 238000010801 machine learning Methods 0.000 description 1

- 210000000214 mouth Anatomy 0.000 description 1

- 210000001331 nose Anatomy 0.000 description 1

- 230000000391 smoking effect Effects 0.000 description 1

- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1

- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W60/00—Drive control systems specially adapted for autonomous road vehicles

- B60W60/005—Handover processes

- B60W60/0059—Estimation of the risk associated with autonomous or manual driving, e.g. situation too complex, sensor failure or driver incapacity

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION

- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons

- A61B5/0059—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence

- A61B5/0077—Devices for viewing the surface of the body, e.g. camera, magnifying lens

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION

- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons

- A61B5/16—Devices for psychotechnics; Testing reaction times ; Devices for evaluating the psychological state

- A61B5/18—Devices for psychotechnics; Testing reaction times ; Devices for evaluating the psychological state for vehicle drivers or machine operators

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION

- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons

- A61B5/68—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient

- A61B5/6887—Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient mounted on external non-worn devices, e.g. non-medical devices

- A61B5/6893—Cars

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W50/00—Details of control systems for road vehicle drive control not related to the control of a particular sub-unit, e.g. process diagnostic or vehicle driver interfaces

- B60W50/08—Interaction between the driver and the control system

- B60W50/082—Selecting or switching between different modes of propelling

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W60/00—Drive control systems specially adapted for autonomous road vehicles

- B60W60/005—Handover processes

- B60W60/0051—Handover processes from occupants to vehicle

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W60/00—Drive control systems specially adapted for autonomous road vehicles

- B60W60/005—Handover processes

- B60W60/0053—Handover processes from vehicle to occupant

-

- G—PHYSICS

- G05—CONTROLLING; REGULATING

- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES

- G05D1/00—Control of position, course or altitude of land, water, air, or space vehicles, e.g. automatic pilot

- G05D1/0055—Control of position, course or altitude of land, water, air, or space vehicles, e.g. automatic pilot with safety arrangements

- G05D1/0061—Control of position, course or altitude of land, water, air, or space vehicles, e.g. automatic pilot with safety arrangements for transition from automatic pilot to manual pilot and vice versa

-

- G—PHYSICS

- G08—SIGNALLING

- G08G—TRAFFIC CONTROL SYSTEMS

- G08G1/00—Traffic control systems for road vehicles

- G08G1/16—Anti-collision systems

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2420/00—Indexing codes relating to the type of sensors based on the principle of their operation

- B60W2420/40—Photo or light sensitive means, e.g. infrared sensors

- B60W2420/403—Image sensing, e.g. optical camera

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2520/00—Input parameters relating to overall vehicle dynamics

- B60W2520/10—Longitudinal speed

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2540/00—Input parameters relating to occupants

- B60W2540/10—Accelerator pedal position

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2540/00—Input parameters relating to occupants

- B60W2540/12—Brake pedal position

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2540/00—Input parameters relating to occupants

- B60W2540/18—Steering angle

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2540/00—Input parameters relating to occupants

- B60W2540/22—Psychological state; Stress level or workload

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2540/00—Input parameters relating to occupants

- B60W2540/221—Physiology, e.g. weight, heartbeat, health or special needs

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2540/00—Input parameters relating to occupants

- B60W2540/223—Posture, e.g. hand, foot, or seat position, turned or inclined

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2540/00—Input parameters relating to occupants

- B60W2540/225—Direction of gaze

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2540/00—Input parameters relating to occupants

- B60W2540/229—Attention level, e.g. attentive to driving, reading or sleeping

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2552/00—Input parameters relating to infrastructure

- B60W2552/05—Type of road

Abstract

運転モード及び運転者の状態に応じて、運転の安全性及び運転の快適性の双方に配慮するようにする。集中度判定装置は、車両の運転者の運転集中度を取得する情報取得部と、自動運転モードの実行中の第1の運転集中度及び走行情報のうちの少なくとも1つに基づき前記自動運転モードから切り替えられる手動運転モードのための第1の基準又は前記第1の基準より高い第2の基準を設定する基準設定部と、前記手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を前記第1又は第2の基準と比較する基準比較部と、比較結果に応じた情報を出力する情報出力部と、を備える。

Description

この発明は、例えば、車両の運転者の集中度を判定する集中度判定装置、集中度判定方法及び集中度判定のためのプログラムに関する。

近年、車両の運転モードとして、運転者の運転操作に基づいて車両を走行させる手動運転モード以外に、運転者の運転操作によらず予め設定された経路に沿って車両を走行させる自動運転モードの開発が進められている。

自動運転制御が行われている車両を運転するユーザが睡眠中である場合に、ユーザが覚醒するタイミングまで自動運転区間を継続して走行する技術の開発も進められている(特開2015-141053号公報参照)。

運転者には運転モードによらず運転の安全性が求められているが、運転者に求められる運転集中度は、運転者の置かれている状況に応じて異なる。車両が常に厳しい基準で運転者の運転集中度を監視し、運転集中度がこの基準を下回った時に警告を発するようにしていれば、運転の安全性は保たれる。しかしながら、運転者の置かれている状況によっては、車両は頻繁に警報を発することになる。この場合、運転者の運転の快適性は損なわれる。

また、運転モード及び運転者の状態によっては、厳しい基準で運転者の運転集中度を監視することが望ましい状況も想定される。

この発明は、上記事情に着目してなされたもので、運転モード及び運転者の状態に応じて、運転の安全性及び運転の快適性の双方に配慮することができる集中度判定装置、集中度判定方法及び集中度判定のためのプログラムを提供しようとするものである。

上記課題を解決するために、この発明の第1の態様は、車両の運転者の運転集中度を取得する情報取得部と、自動運転モードの実行中の第1の運転集中度及び走行情報のうちの少なくとも1つに基づき前記自動運転モードから切り替えられる手動運転モードのための第1の基準又は前記第1の基準より高い第2の基準を設定する基準設定部と、前記手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を前記第1又は第2の基準と比較する基準比較部と、比較結果に応じた情報を出力する情報出力部と、を備える集中度判定装置である。

この発明の第2の態様は、第1の態様の集中度判定装置において、前記第1の運転集中度の指標に含まれる前記運転者の睡眠状態に基づき前記第1又は第2の基準を設定するようにしたものである。

この発明の第3の態様は、第1又は第2の態様の集中度判定装置において、前記第1の運転集中度の指標に含まれる前記運転者の睡眠時間に基づき前記第1又は第2の基準を設定するようにしたものである。

この発明の第4の態様は、第1から第3の態様の何れか1つの集中度判定装置において、前記基準設定部が、前記走行情報に含まれる走行時間、走行距離、及び道路環境のうちの少なくとも1つに基づき前記第1の基準又は前記第2の基準を設定するようにしたものである。

この発明の第5の態様は、第1から第4の態様の何れか1つの集中度判定装置において、前記基準設定部が、前記自動運転モードから前記手動運転モードへ切り替わる直前を含む第1の期間における前記第1の運転集中度及び前記走行情報のうちの少なくとも1つに基づき前記第1又は第2の基準を設定するようにしたものである。

この発明の第6の態様は、第1から第5の態様の何れか1つの集中度判定装置において、前記基準設定部が、前記第1の運転集中度及び前記走行情報のうちの少なくとも1つに基づき前記自動運転モードから前記手動運転モードへ切り替わる直後を含む第2の期間において前記第1又は第2の基準を設定するようにしたものである。

この発明の第7の態様は、第6の態様の集中度判定装置において、前記基準設定部が、前記第2の期間経過後の手動運転モードにおいて前記第1の基準を設定するようにしたものである。

この発明の第8の態様は、第6の態様の集中度判定装置において、前記基準設定部が、前記第2の期間における第2の運転集中度に基づき前記第2の期間経過後の手動運転モードにおいて前記第1又は第2の基準を設定するようにしたものである。

この発明の第9の態様は、車両の運転者の運転集中度を取得する情報取得過程と、自動運転モードの実行中の第1の運転集中度及び走行情報のうちの少なくとも1つに基づき前記自動運転モードから切り替えられる手動運転モードのための第1の基準又は前記第1の基準より高い第2の基準を設定する基準設定過程と、前記手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を前記第1又は第2の基準と比較する基準比較過程と、比較結果に応じた情報を出力する情報出力過程と、を備える集中度判定方法である。

この発明の第10の態様は、第1の態様から第8の態様の何れか1つの態様の集中度判定装置が備える各部の処理をコンピュータに機能させる集中度判定のためのプログラムである。

この発明の第1の態様によれば、集中度判定装置は、自動運転モードの実行中の第1の運転集中度及び走行情報のうちの少なくとも1つに基づき、自動運転モードから切り替えられる手動運転モードのための第1の基準又は第1の基準より高い第2の基準を設定することができる。つまり、自動運転モードの実行中の状態に基づき可変設定される第1又は第2の基準で手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を判定することができる。また、判定結果に応じて、警告等の情報を出力することができる。したがって、自動運転モードの実行中の状態に応じて、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により運転の安全性が保たれる。さらに、自動運転モードの実行中の状態に応じて、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により快適性が保たれる。即ち、第1の態様によれば、集中度判定装置は、運転モード及び運転者の状態に応じて、運転の安全性及び運転の快適性の双方に配慮することができる。

この発明の第2の態様によれば、集中度判定装置は、自動運転モードの実行中の睡眠状態に基づき自動運転モードから切り替えられる手動運転モードのための第1又は第2の基準を設定することができる。つまり、自動運転モードの実行中の睡眠状態に基づき可変設定される第1又は第2の基準で手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を判定することができる。例えば、睡眠無しの場合には第1の基準を設定して判定基準を通常レベルにして、睡眠有りの場合には十分な覚醒状態に復帰していないことがあるので第2の基準を設定して判定基準を厳しくする。したがって、自動運転モードの実行中の睡眠状態に応じて、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により運転の安全性が保たれる。さらに、自動運転モードの実行中の睡眠状態に応じて、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により快適性が保たれる。

この発明の第3の態様によれば、集中度判定装置は、自動運転モードの実行中の睡眠時間に基づき自動運転モードから切り替えられる手動運転モードのための第1又は第2の基準を設定することができる。つまり、自動運転モードの実行中の睡眠時間に基づき可変設定される第1又は第2の基準で手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を判定することができる。例えば、睡眠時間が睡眠基準時間より短い場合には覚醒状態が維持されているものとして第1の基準を設定して判定基準を通常レベルにして、睡眠時間が睡眠基準時間以上の場合には十分な覚醒状態に復帰していないものとして第2の基準を設定して判定基準を厳しくする。或いは、逆に、睡眠時間が睡眠基準時間以上の場合には十分に休養を取ったことから第1の基準を設定して判定基準を通常レベルにして、睡眠時間が睡眠基準時間より短い場合には休養不十分として第2の基準を設定して判定基準を厳しくする。したがって、自動運転モードの実行中の睡眠時間に応じて、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により運転の安全性が保たれる。さらに、自動運転モードの実行中の睡眠時間に応じて、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により快適性が保たれる。

この発明の第4の態様によれば、集中度判定装置は、自動運転モードの実行中の走行時間、走行距離、及び道路環境のうちの少なくとも1つに基づき自動運転モードから切り替えられる手動運転モードのための第1又は第2の基準を設定することができる。つまり、自動運転モードの実行中の走行状態に基づき可変設定される第1又は第2の基準で手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を判定することができる。例えば、走行時間が走行基準時間より短い場合には疲労度が少ないものとして第1の基準を設定して判定基準を通常レベルにして、走行時間が走行基準時間以上の場合には疲労度が多いものとして第2の基準を設定して判定基準を厳しくする。或いは、走行距離が走行基準距離より短い場合には疲労度が少ないものとして第1の基準を設定して判定基準を通常レベルにして、走行距離が走行基準距離以上の場合には疲労度が多いものとして第2の基準を設定して判定基準を厳しくする。或いは、第1の道路を走行していた場合には疲労度が少ないものとして第1の基準を設定して判定基準を通常レベルにして、第1の道路よりも運転者が車両の運転に集中力及び注意力などを要する道路環境の第2の道路を走行していた場合には疲労度が多いものとして第2の基準を設定して判定基準を厳しくする。したがって、自動運転モードの実行中の走行状態に応じて、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により運転の安全性が保たれる。さらに、自動運転モードの実行中の走行状態に応じて、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により快適性が保たれる。

この発明の第5の態様によれば、集中度判定装置は、自動運転モードから手動運転モードへ切り替わる直前を含む第1の期間における第1の運転集中度及び走行情報のうちの少なくとも1つに基づき第1又は第2の基準を設定することができる。自動運転モードから手動運転モードへ切り替わる直前の状態が、手動運転モードへ切り替わった後に影響を及ぼす可能性がある。直前の状態が考慮されるので、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により運転の安全性が保たれる。さらに、自動運転モードの実行中の状態に応じて、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により快適性が保たれる。

この発明の第6の態様によれば、集中度判定装置は、第1の運転集中度及び走行情報のうちの少なくとも1つに基づき自動運転モードから手動運転モードへ切り替わる直後を含む第2の期間において第1又は第2の基準を設定することができる。自動運転モードから手動運転モードへ切り替わる直後は、自動運転モードから手動運転モードへ切り替わる直前の状態の影響が大きい。自動運転モードから手動運転モードへ切り替わる直後に第1又は第2の基準を設定することにより、手動運転モードの実行直後における適切な警告等の情報出力により運転の安全性が保たれる。さらに、自動運転モードから手動運転モードへ切り替わる直後に第1又は第2の基準を設定することにより、自動運転モードの実行直後における適切な警告等の情報出力により快適性が保たれる。

この発明の第7の態様によれば、集中度判定装置は、第2の期間経過後の手動運転モードにおいて第1の基準を設定することができる。手動運転モードの第2の期間において第1の基準が設定される場合には第2の期間経過後もそのまま第1の基準の設定が継続される。手動運転モードの第2の期間において第2の基準が設定される場合には第2の期間経過後に設定されていた第2の基準が第1の基準に変更される。例えば、自動運転モードの実行中に睡眠を取っていたとしても、自動運転モードから手動運転モードに切り替わってから第2の期間が経過すれば運転者は覚醒した状態になる。そこで、第2の期間経過後に手動運転モードにおいて第1の基準を設定することにより、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により運転の安全性が保たれる。さらに、自動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により快適性が保たれる。

この発明の第8の態様によれば、集中度判定装置は、第2の期間における第2の運転集中度に基づき第2の期間経過後の手動運転モードにおいて第1又は第2の基準を設定することができる。つまり、1つ前の第2の期間の運転集中度に基づき、その後の第3の期間の運転集中度の判定基準を可変設定することができる。直前の運転集中度が高い場合には、その後の運転集中度を第1の基準に設定し、直前の運転集中度が低い場合には、その後の運転集中度を第2の基準に設定することができる。これにより、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により運転の安全性が保たれる。さらに、自動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により快適性が保たれる。

この発明の第9の態様によれば、集中度判定方法は、上述の第1の態様と同様の効果を得ることができる。即ち、集中度判定方法は、運転モード及び運転者の状態に応じて、運転の安全性及び運転の快適性の双方に配慮することができる。

この発明の第10の態様によれば、集中度判定のためのプログラムは、上述の第1から第8の態様と同様の効果を得ることができる。即ち、集中度判定のためのプログラムは、運転モード及び運転者の状態に応じて、運転の安全性及び運転の快適性の双方に配慮することができる。

以下、図面を参照してこの発明に係る実施形態について説明する。

[一実施形態]

(構成)

図1は、この発明の一実施形態に係る集中度判定装置2を備えた車両1の全体構成を示す図である。集中度判定装置2は、乗用車等の車両1に搭載される。集中度判定装置2の構成については後述する。車両1は、例えば、自動車、バス、トラック及び電車等のうちの何れかであっても、これら以外の運転者(以下、ドライバとも称する)が乗る乗り物であってもよい。

[一実施形態]

(構成)

図1は、この発明の一実施形態に係る集中度判定装置2を備えた車両1の全体構成を示す図である。集中度判定装置2は、乗用車等の車両1に搭載される。集中度判定装置2の構成については後述する。車両1は、例えば、自動車、バス、トラック及び電車等のうちの何れかであっても、これら以外の運転者(以下、ドライバとも称する)が乗る乗り物であってもよい。

車両1は、基本設備として、動力源及び変速装置を含むパワーユニット3と、ステアリングホイール5が装備された操舵装置4とを備え、さらに運転モードとしては手動運転モードと自動運転モードとを備えている。動力源としては、エンジン又はモータ、或いはその両方が用いられる。

手動運転モードは、例えば、運転者の手動による運転操作を主体として車両1を走行させるモードである。手動運転モードには、例えば、運転者の運転操作のみに基づいて車両1を走行させる動作モードと、運転者の運転操作を主体としながら運転者の運転操作を支援する運転操作支援制御を行う動作モードが含まれる。

運転操作支援制御は、例えば、車両1のカーブ走行時にカーブの曲率に基づいて運転者の操舵が適切な操舵量となるように操舵トルクをアシストする。また運転操作支援制御には、運転者のアクセル操作(例えばアクセルペダルの操作)又はブレーキ操作(例えばブレーキペダルの操作)を支援する制御と、手動操舵(操舵の手動運転)及び手動速度調整(速度調整の手動運転)も含まれる。手動操舵は、運転者のステアリングホイール5の操作を主体として車両1の操舵を行う。手動速度調整は、運転者のアクセル操作又はブレーキ操作を主体として車両1の速度調整を行う。

なお、運転操作支援制御には、運転者の運転操作に強制的に介入して、車両1を自動走行させる制御は含まれない。即ち、手動運転モードには、予め設定された許容範囲において運転者の運転操作を車両1の走行に反映させるが、一定条件(例えば車両1の車線逸脱等)の下で車両1の走行に強制的に介入する制御は含まれない。

一方、自動運転モードは、例えば、車両1の走行する道路に沿って自動で車両1を走行させる運転状態を実現するモードである。自動運転モードには、例えば、運転者が運転操作をすることなく、予め設定された目的地に向かって自動的に車両1を走行させる運転状態が含まれる。自動運転モードは、必ずしも車両1の全ての制御を自動で行う必要はなく、予め設定された許容範囲において運転者の運転操作を車両1の走行に反映する運転状態も自動運転モードに含まれる。即ち、自動運転モードには、予め設定された許容範囲において運転者の運転操作を車両1の走行に反映させるが、一定条件の下で車両1の走行に強制的に介入する制御が含まれる。

車両1は、さらに、車外カメラ6と、ステアリングセンサ7と、アクセルペダルセンサ8と、ブレーキペダルセンサ9と、GPS受信機10と、ジャイロセンサ11と、車速センサ12と、ナビゲーション装置13と、自動運転制御装置14と、ドライバカメラ15と、音声出力装置16とを備える。

車外カメラ6は、車両1の外部を撮影することができるように、車両1の任意の位置に設置されている。なお、図1には1つの車外カメラ6を示しているが、車両1は、異なる方向を撮影する複数の車外カメラを備えていてもよい。車外カメラ6は、車両1の近傍の走行環境を連続的に撮影する。車外カメラ6は、車両1の運転開始に応答して起動し、車両1の外部を連続的に撮影する。車外カメラ6は、撮影した画像(以下、車外画像データとも称する)を集中度判定装置2及び自動運転制御装置14へ出力する。

ステアリングセンサ7は、操舵角を検出する。ステアリングセンサ7は、検出結果を自動運転制御装置14へ出力する。

アクセルペダルセンサ8は、アクセルペダルの操作量を検出する。アクセルペダルセンサ8は、検出結果を自動運転制御装置14へ出力する。

ブレーキペダルセンサ9は、ブレーキペダルの操作量を検出する。ブレーキペダルセンサ9は、検出結果を自動運転制御装置14へ出力する。

GPS受信機10は、車両1の現在位置情報を受信する。GPS受信機10は、現在位置情報を集中度判定装置2、ナビゲーション装置13及び自動運転制御装置14へ出力する。

ジャイロセンサ11は、車両1の挙動を検出する。ジャイロセンサ11は、検出結果をナビゲーション装置13及び自動運転制御装置14へ出力する。

車速センサ12は、車両1の速度を検出する。車速センサ12は、検出結果をナビゲーション装置13及び自動運転制御装置14へ出力する。

アクセルペダルセンサ8は、アクセルペダルの操作量を検出する。アクセルペダルセンサ8は、検出結果を自動運転制御装置14へ出力する。

ブレーキペダルセンサ9は、ブレーキペダルの操作量を検出する。ブレーキペダルセンサ9は、検出結果を自動運転制御装置14へ出力する。

GPS受信機10は、車両1の現在位置情報を受信する。GPS受信機10は、現在位置情報を集中度判定装置2、ナビゲーション装置13及び自動運転制御装置14へ出力する。

ジャイロセンサ11は、車両1の挙動を検出する。ジャイロセンサ11は、検出結果をナビゲーション装置13及び自動運転制御装置14へ出力する。

車速センサ12は、車両1の速度を検出する。車速センサ12は、検出結果をナビゲーション装置13及び自動運転制御装置14へ出力する。

ナビゲーション装置13は、映像を表示するディスプレイ131を備える映像表示装置の一例である。ナビゲーション装置13は、地図情報を記憶している。ナビゲーション装置13は、運転者等によって入力される目的地に関する情報と、地図情報と、GPS受信機10からの現在位置情報とを用いて、現在位置から目的地までの経路情報を抽出する。ナビゲーション装置13は、経路情報をディスプレイ131に表示する。ナビゲーション装置13は、経路情報以外の情報をディスプレイ131に表示することもできる。

ナビゲーション装置13は、経路情報を集中度判定装置2及び自動運転制御装置14へ出力する。

ナビゲーション装置13は、経路情報を集中度判定装置2及び自動運転制御装置14へ出力する。

また、ナビゲーション装置13は、GPS受信機10からの現在位置情報と、ジャイロセンサ11からの検出結果と、車速センサ12からの検出結果とを用いて、車両の走行情報(例えば走行距離及び走行時間)を抽出する。ナビゲーション装置13は、車両の走行情報をディスプレイ131に表示する。

ナビゲーション装置13は、車両の走行情報を集中度判定装置2及び自動運転制御装置14へ出力する。

上述の経路情報は、現在位置から目的地までの道順の情報だけでなく、現在位置から目的地までの道路環境に関する情報を含んでいてもよい。

道路環境に関する情報のいくつかの例について説明する。

道路環境に関する情報は、現在位置から目的地までに通過する道路の種別の情報を含んでいてもよい。道路の種別は、例えば、人の通行が制限されている道路又は人の通行が制限されていない道路などに分けられる。人の通行が制限されている道路は、例えば、高速道路である。高速道路は、自動車専用道路ということもできる。人の通行が制限されていない道路は、例えば、一般道路である。

道路環境に関する情報のいくつかの例について説明する。

道路環境に関する情報は、現在位置から目的地までに通過する道路の種別の情報を含んでいてもよい。道路の種別は、例えば、人の通行が制限されている道路又は人の通行が制限されていない道路などに分けられる。人の通行が制限されている道路は、例えば、高速道路である。高速道路は、自動車専用道路ということもできる。人の通行が制限されていない道路は、例えば、一般道路である。

道路環境に関する情報は、現在位置から目的地までに通過する道路の制限速度の情報を含んでいてもよい。

道路環境に関する情報は、現在位置から目的地までに通過する道路上の設置物の位置情報を含んでいてもよい。設置物は、例えば、標識であるが、これ以外に道路に設置されている物であってもよい。

道路環境に関する情報は、現在位置から目的地までに通過する道路近傍の建造物の位置情報を含んでいてもよい。

なお、経路情報は、道路環境に関する情報として、上述の例以外の情報を含んでいてもよい。

道路環境に関する情報は、現在位置から目的地までに通過する道路上の設置物の位置情報を含んでいてもよい。設置物は、例えば、標識であるが、これ以外に道路に設置されている物であってもよい。

道路環境に関する情報は、現在位置から目的地までに通過する道路近傍の建造物の位置情報を含んでいてもよい。

なお、経路情報は、道路環境に関する情報として、上述の例以外の情報を含んでいてもよい。

ここで、第1の道路及び第2の道路の例について説明する。第2の道路は、例えば、第1の道路よりも運転者が車両1の運転に集中力及び注意力などを要する道路環境の道路である。なお、第2の道路は上述のように第1の道路とは道路環境の異なる道路であればよく、この例に限られるものではない。

ここでは、第2の道路が第1の道路よりも運転者が車両1の運転に集中力及び注意力などを要する道路環境の道路となるいくつかの例について説明するが、これらに限定されるものではない。

一例では、第1の道路は高速道路であり、第2の道路は一般道路である。高速道路では、通常、人の飛び出しは起こり得ない。他方、一般道路では、人の飛び出しが起こり得る。さらに、高速道路は、一般道路よりも長い直線区間を有する道路である。そのため、一般道路は、運転モードによらず、高速道路よりも運転者が車両1の運転に集中力及び注意力などを要する。

一例では、第1の道路は高速道路であり、第2の道路は一般道路である。高速道路では、通常、人の飛び出しは起こり得ない。他方、一般道路では、人の飛び出しが起こり得る。さらに、高速道路は、一般道路よりも長い直線区間を有する道路である。そのため、一般道路は、運転モードによらず、高速道路よりも運転者が車両1の運転に集中力及び注意力などを要する。

別の例では、第1の道路は一般道路のうち信号の設置されている交差点を含む道路区間であり、第2の道路は一般道路のうち信号の設置されていない交差点を含む道路区間である。信号の設置されている交差点では、人の飛び出しが起こる可能性は低い。他方、信号の設置されていない交差点では、人の飛び出しが起こる可能性が高い。そのため、信号の設置されていない交差点を含む道路区間は、運転モードによらず、信号の設置されている交差点を含む道路区間よりも運転者が車両1の運転に集中力及び注意力などを要する。

自動運転制御装置14の構成について説明する。

自動運転制御装置14は、運転モードが自動運転モードである場合に車両1の走行を自動制御する。

自動運転制御装置14は、各種情報又は各種指示に基づき運転モードを自動運転モードに設定して車両1の走行を自動制御したり、運転モードを自動運転モードから手動運転モードに切り替えて自動制御を停止したりする。手動運転モードに切り替えられると、つまり自動制御が停止されると手動運転が可能になる。例えば、ナビゲーション装置13は、運転手からの自動運転モードの指示入力を受け取り、自動運転制御装置14へ自動運転モードを指示し、自動運転制御装置14が運転モードを自動運転モードに設定し、車両1の走行を自動制御する。また、ナビゲーション装置13は、記憶している地図情報に対応する自動運転区間の設定情報を受け取り、GPS受信機10からの現在位置情報に基づき車両1が自動運転区間に入ったことが検出されると、自動運転モードを指示し、自動運転制御装置14が運転モードを自動運転モードに設定し、車両1の走行を自動制御する。

自動運転制御装置14は、運転モード(自動運転モード又は手動運転モード)を集中度判定装置2へ通知する。

自動運転制御装置14は、運転モードが自動運転モードである場合に車両1の走行を自動制御する。

自動運転制御装置14は、各種情報又は各種指示に基づき運転モードを自動運転モードに設定して車両1の走行を自動制御したり、運転モードを自動運転モードから手動運転モードに切り替えて自動制御を停止したりする。手動運転モードに切り替えられると、つまり自動制御が停止されると手動運転が可能になる。例えば、ナビゲーション装置13は、運転手からの自動運転モードの指示入力を受け取り、自動運転制御装置14へ自動運転モードを指示し、自動運転制御装置14が運転モードを自動運転モードに設定し、車両1の走行を自動制御する。また、ナビゲーション装置13は、記憶している地図情報に対応する自動運転区間の設定情報を受け取り、GPS受信機10からの現在位置情報に基づき車両1が自動運転区間に入ったことが検出されると、自動運転モードを指示し、自動運転制御装置14が運転モードを自動運転モードに設定し、車両1の走行を自動制御する。

自動運転制御装置14は、運転モード(自動運転モード又は手動運転モード)を集中度判定装置2へ通知する。

自動運転制御装置14は、車外カメラ6からの車外画像データと、ステアリングセンサ7からの検出結果と、アクセルペダルセンサ8からの検出結果と、ブレーキペダルセンサ9からの検出結果と、GPS受信機10からの現在位置情報と、ジャイロセンサ11からの検出結果と、車速センサ12からの検出結果と、ナビゲーション装置13からの経路情報とを取得する。自動運転制御装置14は、例えば、これらの情報と、路車間通信により取得される交通情報とを基にして、車両1の走行を自動制御する。

自動制御には、例えば、自動操舵(操舵の自動運転)と自動速度調整(速度の自動運転)がある。自動操舵は、操舵装置4を自動で制御する運転状態である。自動操舵にはLKAS(Lane Keeping Assist System)が含まれる。LKASは、例えば、運転者がステアリング操作をしない場合であっても、車両1が走行車線から逸脱しないように自動で操舵装置4を制御する。なお、LKASの実行中であっても、車両1が走行車線を逸脱しない範囲(許容範囲)において運転者のステアリング操作を車両の操舵に反映してもよい。なお、自動操舵はLKASに限らない。

自動速度調整は、車両1の速度を自動で制御する運転状態である。自動速度調整にはACC(Adaptive Cruise Control)が含まれる。ACCとは、例えば、車両1の前方に先行車が存在しない場合は予め設定された設定速度で車両1を定速走行させる定速制御を行い、車両1の前方に先行車が存在する場合には先行車との車間距離に応じて車両1の車速を調整する追従制御を行うものである。自動運転制御装置14は、ACCを実行中であっても、運転者のブレーキ操作(例えばブレーキペダルの操作)に応じて車両1を減速させる。また自動運転制御装置14は、ACCを実行中であっても、予め設定された最大許容速度(例えば走行中の道路において法的に定められた最高速度)まで、運転者のアクセル操作(例えばアクセルペダルの操作)に応じて車両1を加速させることもできる。なお、自動速度調整は、ACCに限らず、CC(Cruise Control:定速制御)等も含まれる。

ドライバカメラ15の構成について説明する。

ドライバカメラ15は、例えば、ダッシュボード上のような運転者の正面となる位置に設置されている。ドライバカメラ15は、運転者を監視するセンサの一例である。ドライバカメラ15は、車両1の運転開始に応答して起動し、運転者の顔を含む所定の範囲を連続的に撮影する。ドライバカメラ15は、撮影した画像(以下、運転者画像データという)を集中度判定装置2へ出力する。運転者画像データは、運転者の状態を検出するために用いられる監視データの一例である。運転者の状態は、例えば、運転者の前方注視、眠気、睡眠、脇見、服の着脱、電話操作、窓側・肘掛けへの寄り掛かり、同乗者やペットによる運転妨害、病気の発症、後ろ向き、突っ伏し、飲食、喫煙、めまい、異常行動、カーナビゲーション・オーディオ操作、眼鏡・サングラスの着脱、写真撮影及び視覚的認知などの指標のうちの少なくとも何れか1つの指標を含む。視覚的認知については、運転者が対象を視覚的にどの程度認知したかの指標である。運転者の状態は、ここに例示する指標以外の指標を含んでいてもよい。

ドライバカメラ15は、例えば、ダッシュボード上のような運転者の正面となる位置に設置されている。ドライバカメラ15は、運転者を監視するセンサの一例である。ドライバカメラ15は、車両1の運転開始に応答して起動し、運転者の顔を含む所定の範囲を連続的に撮影する。ドライバカメラ15は、撮影した画像(以下、運転者画像データという)を集中度判定装置2へ出力する。運転者画像データは、運転者の状態を検出するために用いられる監視データの一例である。運転者の状態は、例えば、運転者の前方注視、眠気、睡眠、脇見、服の着脱、電話操作、窓側・肘掛けへの寄り掛かり、同乗者やペットによる運転妨害、病気の発症、後ろ向き、突っ伏し、飲食、喫煙、めまい、異常行動、カーナビゲーション・オーディオ操作、眼鏡・サングラスの着脱、写真撮影及び視覚的認知などの指標のうちの少なくとも何れか1つの指標を含む。視覚的認知については、運転者が対象を視覚的にどの程度認知したかの指標である。運転者の状態は、ここに例示する指標以外の指標を含んでいてもよい。

音声出力装置16は、スピーカ161を備える。音声出力装置16は、種々の情報を音声で出力する。

上述の集中度判定装置2の構成について説明する。

集中度判定装置2は、上述の運転者の状態に基づいて運転者の運転集中度を推定し、運転者が車両1の運転に適した状態か否かを判定する。運転集中度は、運転者が車両1の運転に適した度合いである。運転集中度が高くなるにつれ、運転者は、より車両1の運転に適した状態になる。逆に、運転集中度が低くなるにつれ、運転者は、より車両1の運転に適さない状態になる。なお、運転集中度は運転危険度とも言える。運転集中度が高くなるにつれ運転危険度は低くなり安全性が向上する。逆に、運転集中度が低くなるにつれ運転危険度は高くなり安全性が低下する。

集中度判定装置2は、上述の運転者の状態に基づいて運転者の運転集中度を推定し、運転者が車両1の運転に適した状態か否かを判定する。運転集中度は、運転者が車両1の運転に適した度合いである。運転集中度が高くなるにつれ、運転者は、より車両1の運転に適した状態になる。逆に、運転集中度が低くなるにつれ、運転者は、より車両1の運転に適さない状態になる。なお、運転集中度は運転危険度とも言える。運転集中度が高くなるにつれ運転危険度は低くなり安全性が向上する。逆に、運転集中度が低くなるにつれ運転危険度は高くなり安全性が低下する。

図2は、一例となる集中度判定装置2の構成を示すブロック図である。

集中度判定装置2は、入出力インタフェースユニット21と、記憶ユニット22と、制御ユニット23とを備える。

集中度判定装置2は、入出力インタフェースユニット21と、記憶ユニット22と、制御ユニット23とを備える。

入出力インタフェースユニット21は、車外カメラ6、GPS受信機10、ナビゲーション装置13、自動運転制御装置14、ドライバカメラ15及び音声出力装置16それぞれを、制御ユニット23と接続する。

記憶ユニット22の構成について説明する。

記憶ユニット22は、例えば、SSD(Solid State Drive)やHDD(Hard Disk Drive)等の随時書き込み及び読み出しが可能な不揮発性メモリである。記憶ユニット22は、運転者画像データ記憶部221と、車外画像データ記憶部222と、集中度テーブル記憶部223とを備える。

記憶ユニット22は、例えば、SSD(Solid State Drive)やHDD(Hard Disk Drive)等の随時書き込み及び読み出しが可能な不揮発性メモリである。記憶ユニット22は、運転者画像データ記憶部221と、車外画像データ記憶部222と、集中度テーブル記憶部223とを備える。

運転者画像データ記憶部221は、制御ユニット23がドライバカメラ15から取得する運転者画像データを記憶する。

車外画像データ記憶部222は、制御ユニット23が車外カメラ6から取得する車外画像データを記憶する。

車外画像データ記憶部222は、制御ユニット23が車外カメラ6から取得する車外画像データを記憶する。

集中度テーブル記憶部223は、制御ユニット23が運転集中度を推定するために用いる集中度テーブルを記憶する。集中度テーブルは、各指標について、運転者の状態を、運転集中度に応じた複数のレベルに分けて対応付けている。複数のレベルは、例えば、レベル1、レベル2及びレベル3の3段階に分けられているが、これに限られるものではない。ここでは、レベルの番号が大きくなるにつれ、運転集中度が低くなるように設定されている例について説明するが、これに限られない。レベルの番号が大きくなるにつれ、運転集中度が高くなるように設定されていてもよい。

集中度テーブルに管理されている情報について、脇見を例にして説明する。

集中度テーブルは、指標となる脇見について、以下のように、運転者の状態をレベル1、レベル2及びレベル3それぞれと対応付けている。レベル1は、例えば、車両1の進行方向に対して0度以上第1の角度未満の範囲内の角度で傾く方向を見ている運転者の状態と対応付けられている。つまり、レベル1は、運転者が脇見をしておらず、運転集中度が高い状態である。レベル2は、例えば、車両1の進行方向に対して第1の角度以上第2の角度未満の範囲内の角度で傾く方向を見ている運転者の状態と対応付けられている。つまり、レベル2は、運転者が少し脇見をしており、レベル1よりも運転集中度が低い状態である。レベル3は、例えば、車両1の進行方向に対して第2の角度以上の角度で傾く方向を見ている運転者の状態と対応付けられている。つまり、レベル3は、運転者が脇見をしており、レベル2よりも運転集中度が低い状態である。ここでは、脇見を例にして集中度テーブルに管理されている情報について説明したが、他の指標についても同様である。

集中度テーブルは、指標となる脇見について、以下のように、運転者の状態をレベル1、レベル2及びレベル3それぞれと対応付けている。レベル1は、例えば、車両1の進行方向に対して0度以上第1の角度未満の範囲内の角度で傾く方向を見ている運転者の状態と対応付けられている。つまり、レベル1は、運転者が脇見をしておらず、運転集中度が高い状態である。レベル2は、例えば、車両1の進行方向に対して第1の角度以上第2の角度未満の範囲内の角度で傾く方向を見ている運転者の状態と対応付けられている。つまり、レベル2は、運転者が少し脇見をしており、レベル1よりも運転集中度が低い状態である。レベル3は、例えば、車両1の進行方向に対して第2の角度以上の角度で傾く方向を見ている運転者の状態と対応付けられている。つまり、レベル3は、運転者が脇見をしており、レベル2よりも運転集中度が低い状態である。ここでは、脇見を例にして集中度テーブルに管理されている情報について説明したが、他の指標についても同様である。

制御ユニット23の構成について説明する。

制御ユニット23は、プロセッサ231と、メモリ232とを備える。

プロセッサ231は、例えば、コンピュータを構成するCPU(Central Processing Unit)である。プロセッサ231が備える各部の構成については後述する。なお、図2には1つのプロセッサ231を示しているが、制御ユニット23は、1つ以上のプロセッサを備えていてもよい。

メモリ232は、プロセッサ231が備える各部の処理をプロセッサ231に機能させるプログラムを備える。プログラムは、プロセッサ231を動作させる命令ということもできる。プログラムは、記憶ユニット22に記憶されており、記憶ユニット22からメモリ232に読み出される。メモリ232のプログラムは、プロセッサ231によって読み出される。一実施形態は、プログラムによって実現されてもよい。

制御ユニット23は、プロセッサ231と、メモリ232とを備える。

プロセッサ231は、例えば、コンピュータを構成するCPU(Central Processing Unit)である。プロセッサ231が備える各部の構成については後述する。なお、図2には1つのプロセッサ231を示しているが、制御ユニット23は、1つ以上のプロセッサを備えていてもよい。

メモリ232は、プロセッサ231が備える各部の処理をプロセッサ231に機能させるプログラムを備える。プログラムは、プロセッサ231を動作させる命令ということもできる。プログラムは、記憶ユニット22に記憶されており、記憶ユニット22からメモリ232に読み出される。メモリ232のプログラムは、プロセッサ231によって読み出される。一実施形態は、プログラムによって実現されてもよい。

プロセッサ231が備える各部の構成について説明する。

プロセッサ231は、監視データ取得部2311と、車外画像データ取得部2312と、経路情報取得部2313と、現在位置情報取得部2314と、状態検出部2315と、集中度推定部2316と、情報取得部2317と、基準設定部2318aと、基準比較部2318bと、信号出力部2319とを備える。なお、各部は、1つ以上のプロセッサに分散されていてもよい。

プロセッサ231は、監視データ取得部2311と、車外画像データ取得部2312と、経路情報取得部2313と、現在位置情報取得部2314と、状態検出部2315と、集中度推定部2316と、情報取得部2317と、基準設定部2318aと、基準比較部2318bと、信号出力部2319とを備える。なお、各部は、1つ以上のプロセッサに分散されていてもよい。

監視データ取得部2311は、入出力インタフェースユニット21を介して、ドライバカメラ15から運転者画像データを取得する。監視データ取得部2311は、運転者画像データを運転者画像データ記憶部221に記憶させる。

車外画像データ取得部2312は、入出力インタフェースユニット21を介して、車外カメラ6から車外画像データを取得する。車外画像データ取得部2312は、車外画像データを車外画像データ記憶部222に記憶させる。

車外画像データ取得部2312は、入出力インタフェースユニット21を介して、車外カメラ6から車外画像データを取得する。車外画像データ取得部2312は、車外画像データを車外画像データ記憶部222に記憶させる。

経路情報取得部2313は、入出力インタフェースユニット21を介して、ナビゲーション装置13から経路情報を取得する。経路情報取得部2313は、経路情報を状態検出部2315へ出力する。

現在位置情報取得部2314は、入出力インタフェースユニット21を介して、GPS受信機10から現在位置情報を取得する。現在位置情報取得部2314は、現在位置情報を状態検出部2315へ出力する。

現在位置情報取得部2314は、入出力インタフェースユニット21を介して、GPS受信機10から現在位置情報を取得する。現在位置情報取得部2314は、現在位置情報を状態検出部2315へ出力する。

状態検出部2315は、運転者画像データ記憶部221に記憶されている運転者画像データから運転者の状態を検出する。状態検出部2315は、運転者画像データの他に、例えば、車外画像データ、経路情報及び現在位置情報の少なくとも何れか1つを用いて、運転者の状態として上述の視覚的認知を検出してもよい。状態検出部2315による運転者の状態の検出例については後述する。なお、状態検出部2315は、運転者画像データ記憶部221を介することなく、監視データ取得部2311から運転者画像データを取得してもよい。この場合、記憶ユニット22は、運転者画像データ記憶部221を備えていなくてもよい。

状態検出部2315は、運転者の状態を集中度推定部2316へ出力する。

状態検出部2315は、運転者の状態を集中度推定部2316へ出力する。

また、例えば、状態検出部2315は、経路情報及び現在位置情報を用いて、車両の走行情報に含まれる道路環境を検出する。また、状態検出部2315は、路車間通信で得られる情報を用いて、車両の走行情報に含まれる道路環境を検出するようにしてもよい。また、状態検出部2315は、経路情報及び現在位置情報に加えて、車外画像データを用いて、道路環境を検出するようにしてもよい。状態検出部2315は、これら以外の情報に基づいて、車両1が走行している道路の道路環境を判別してもよい。

状態検出部2315は、道路環境を情報取得部2317へ出力する。

状態検出部2315は、道路環境を情報取得部2317へ出力する。

集中度推定部2316は、状態検出部2315で検出された運転者の状態に基づいて運転者の運転集中度を推定する。なお、運転者の状態は上述のように運転者画像データから検出されるので、集中度推定部2316は、運転者画像データから運転者の運転集中度を推定するということもできる。集中度推定部2316は、運転者の状態に含まれる1つ以上の指標それぞれに対応する運転集中度を推定する。集中度推定部2316は、例えば、眠気を指標とした運転集中度を推定すると共に、脇見を指標とした運転集中度も推定する。なお、集中度推定部2316は、例えば、運転者の状態に含まれる複数の指標について総合的に判断して1つの運転集中度を推定してもよい。

一例では、集中度推定部2316は、運転集中度を割合などの数値で推定することができる。集中度推定部2316によって推定される数値は、運転集中度が高くなるにつれ大きくなってもよいし、運転集中度が高くなるにつれ小さくなってもよい。

別の例では、集中度推定部2316は、集中度テーブル記憶部223に記憶されている集中度テーブルを参照して、複数のレベルから運転者の状態に相当する運転集中度のレベルを推定することができる。なお、集中度推定部2316が運転集中度を数値で推定する場合、記憶ユニット22は、集中度テーブル記憶部223を備えていなくてもよい。

集中度推定部2316による運転集中度の推定は、機械学習やディープラーニング等のAI(Artificial Intelligence:人工知能)機能を用いて行われてもよい。この場合、集中度推定部2316は、例えば、過去の推定結果を現在の運転集中度の推定に活用することで、高精度に運転者の状態を推定することができる。

集中度推定部2316は、運転集中度を情報取得部2317へ出力する。

集中度推定部2316は、運転集中度を情報取得部2317へ出力する。

情報取得部2317は、入出力インタフェースユニット21を介して、自動運転制御装置14からの運転モード(自動運転モード又は手動運転モード)に関する情報を取得する。また、情報取得部2317は、集中度推定部2316からの運転集中度を取得する。また、情報取得部2317は、入出力インタフェースユニット21を介して、ナビゲーション装置13から出力される走行情報として走行距離及び走行時間などを取得する。また、情報取得部2317は、状態検出部2315から出力される走行情報として道路環境などを取得する。

基準比較部2318bは、集中度推定部2316で推定した運転集中度と基準とを比較する。基準比較部2318bは、車両1の運転モードが自動運転モードである場合に運転集中度を自動運転基準と比較する。他方、基準比較部2318bは、運転モードが手動運転モードである場合に運転集中度を第1の手動運転基準又は第2の手動運転基準と比較する。

例えば、第1の手動運転基準は、自動運転基準より高い基準であり、第2の手動運転基準は、第1の手動運転基準より高い基準である。言い換えれば、第1の手動運転基準は、自動運転基準よりも運転集中度について厳しい基準であり、第2の手動運転基準は、第1の手動運転基準よりも運転集中度について厳しい基準ということもできる。なお、自動運転基準、第1の手動運転基準及び第2の手動運転基準は、任意に変更可能であってもよい。集中度推定部2316が複数の指標それぞれについての運転集中度を推定する場合、基準比較部2318bは、複数の指標それぞれについての運転集中度を基準と比較してもよい。基準比較部2318bは、比較結果を信号出力部2319へ出力する。

なお、上記した基準は危険度判定レベル(運転不適判定の閾値)と定義することもできる。

なお、上記した基準は危険度判定レベル(運転不適判定の閾値)と定義することもできる。

一例として、基準比較部2318bによる数値で推定された運転集中度と基準との比較について説明する。

はじめに、集中度推定部2316によって推定される数値が、運転集中度が高くなるにつれ大きくなる場合について説明する。基準は数値Aとする。集中度推定部2316によって推定される数値が基準である数値Aよりも小さければ、基準比較部2318bは、集中度推定部2316によって推定される運転集中度が基準よりも低いと判断する。

はじめに、集中度推定部2316によって推定される数値が、運転集中度が高くなるにつれ大きくなる場合について説明する。基準は数値Aとする。集中度推定部2316によって推定される数値が基準である数値Aよりも小さければ、基準比較部2318bは、集中度推定部2316によって推定される運転集中度が基準よりも低いと判断する。

次に、集中度推定部2316によって推定される数値が、運転集中度が高くなるにつれ小さくなる場合について説明する。集中度推定部2316によって推定される数値が基準である数値Aよりも大きければ、基準比較部2318bは、集中度推定部2316によって推定される運転集中度が基準よりも低いと判断する。

別の例として、基準比較部2318bによるレベルで推定した運転集中度と基準との比較について説明する。

基準は複数のレベルのうちから抽出されるレベルBとする。集中度推定部2316によって推定されるレベルに基準であるレベルBよりも低い運転集中度が割り当てられている場合、基準比較部2318bは、集中度推定部2316によって推定される運転集中度が基準よりも低いと判断する。

基準は複数のレベルのうちから抽出されるレベルBとする。集中度推定部2316によって推定されるレベルに基準であるレベルBよりも低い運転集中度が割り当てられている場合、基準比較部2318bは、集中度推定部2316によって推定される運転集中度が基準よりも低いと判断する。

ここでは、上述のように集中度テーブルが、各指標について、運転者の状態を、レベル1、レベル2及びレベル3の3段階に分けて対応付けている例について具体的に説明する。例えば、基準をレベル1とする。基準比較部2318bは、集中度推定部2316によって推定されるレベル2又はレベル3が基準であるレベル1よりも低いと判断する。他方、基準比較部2318bは、集中度推定部2316によって推定されるレベル1が基準であるレベル1よりも低くないと判断する。

信号出力部2319は、入出力インタフェースユニット21を介して、各部へ信号を出力する。以下では、信号出力部2319が出力するいくつかの信号の例について説明する。

信号出力部2319は、基準比較部2318bからの比較結果に基づいて、運転者に対する支援の実行を指示する指示信号を支援提供装置へ出力するか否かを判断する。例えば、信号出力部2319は、集中度推定部2316によって推定された運転集中度が基準よりも低い場合に、指示信号を出力する。支援提供装置部は、信号出力部2319から指示信号を受信すると、運転者に対して所定の支援を実行する。支援提供装置は、例えば、ナビゲーション装置13または音声出力装置16である。

ナビゲーション装置13は、指示信号に基づいて、運転者へ注意を与える警告を画像または映像でディスプレイ131に表示する。音声出力装置16は、指示信号に基づいて、運転者へ注意を与える警告を音声でスピーカ161から出力する。警告は、例えば、運転集中度が低いこと、又は、運転に集中する必要があることなどを運転者へ注意する内容であればよく、特定の出力態様に限定されるものではない。運転者は、警告により、運転者自身が車両1の運転に適した状態ではないことを認識し、車両1の運転に集中し直すことができる。なお、信号出力部2319は、指示信号をナビゲーション装置13及び音声出力装置16以外の支援提供装置へ出力してもよい。信号出力部2319は、例えば、運転者に振動などの外部刺激を与える支援提供装置へ指示信号を出力してもよい。運転者に対する支援とは、運転集中度に基づいて運転者に作用する出力内容であればよく、警告や注意喚起、情報提供の他、運転集中度の改善を促す種々の支援も含まれる。

信号出力部2319は、複数の指標から推定された複数の運転集中度のうちの1つ以上の運転集中度が基準よりも低い場合に警告信号を出力することができる。信号出力部2319は、複数の指標から推定された複数の運転集中度のうちの所定数以上の運転集中度が基準よりも低い場合に警告信号を出力するようにしてもよい。

また、信号出力部2319は、運転モードを切り替えるための切り替え信号を自動運転制御装置14へ出力してもよい。例えば、手動運転モードにおいて上記した警告信号の出力条件が満たされた場合に、信号出力部2319は、警告信号を出力するとともに、運転モードを手動運転モードから自動運転モードへ切り替えるための切り替え信号を自動運転制御装置14へ出力してもよい。

次に、状態検出部2315による運転者画像データを用いた運転者の状態の検出例について説明する。なお、運転者の状態の検出手法は、ここで説明する例に限られるものではない。

図3は、状態検出部2315の構成を示すブロック図である。状態検出部2315は、一例として、局所状態検出部23151と、大局状態検出部23152と、運転者状態検出部23153とを備える。

図3は、状態検出部2315の構成を示すブロック図である。状態検出部2315は、一例として、局所状態検出部23151と、大局状態検出部23152と、運転者状態検出部23153とを備える。

局所状態検出部23151は、運転者画像データ中の運転者の顔に含まれる器官のうちの少なくとも1つの状態を検出する。顔に含まれる器官は、例えば、眼、口、鼻及び耳であるが、これら以外であってもよい。局所状態検出部23151が眼の状態の検出する場合、局所状態検出部23151は、例えば、運転者の眼の開閉度、視線の方向及び顔の向きなどを検出する。局所状態検出部23151は、検出結果(以下、局所的な情報とも称する)を運転者状態検出部23153へ出力する。

大局状態検出部23152は、運転者画像データ中の運転者の大局的な状態うちの少なくとも1つの状態を検出する。大局的な状態は、例えば、運転者の動作及び姿勢などであるが、これら以外であってもよい。大局状態検出部23152は、検出結果(以下、大局的な情報とも称する)を運転者状態検出部23153へ出力する。

運転者状態検出部23153は、局所状態検出部23151からの局所的な情報及び大局状態検出部23152からの大局的な情報を用いて、上述の運転者の状態を検出する。

このように、状態検出部2315は、例えば、局所的な情報及び大局的な情報を組み合わせることで、様々な運転者の状態を検出することができる。

このように、状態検出部2315は、例えば、局所的な情報及び大局的な情報を組み合わせることで、様々な運転者の状態を検出することができる。

次に、状態検出部2315による視覚的認知のいくつかの検出例について説明する。状態検出部2315は、監視データと対象の位置情報とを用いて、視覚的認知を検出することができる。

一例として、状態検出部2315は、運転者画像データの他に車外画像データを用いて、以下のように視覚的認知の検出することができる。状態検出部2315は、視覚的認知を検出するための対象を車外画像データから抽出する。対象は、例えば、標識などの設置物及び建造物などであるが、運転者が視覚的に認識する可能性のあるものであれば特に限定されない。状態検出部2315は、対象を抽出した車外画像データの撮影されたタイミングと略同タイミングで撮影された運転者画像データから運転者の視線及び顔の向きを検出する。運転者の視線及び顔の向きは、上述のように、局所状態検出部23151で検出される。状態検出部2315は、運転者の視線及び顔の向きの少なくとも何れか一方と対象の位置情報とを用いて、視覚的認知を検出する。運転者の視線及び顔の向きが対象に向くにつれ、視覚的認知は高くなるといえる。

別の例として、状態検出部2315は、運転者画像データの他に経路情報及び現在位置情報を用いて、以下のように、視覚的認知の検出をすることができる。

状態検出部2315は、経路情報及び現在位置情報を参照して、車両1の近傍に位置する対象を抽出する。対象は、上述のように、例えば、標識などの設置物及び建造物などであるが、運転者が視覚的に認識する可能性のあるものであれば特に限定されない。状態検出部2315は、車両1が対象の近傍を通過するタイミングと略同タイミングで撮影された運転者画像データから運転者の視線及び顔の向きを検出する。状態検出部2315は、運転者の視線及び顔の向きの少なくとも何れか一方と対象の位置情報とを用いて、視覚的認知を検出する。

状態検出部2315は、経路情報及び現在位置情報を参照して、車両1の近傍に位置する対象を抽出する。対象は、上述のように、例えば、標識などの設置物及び建造物などであるが、運転者が視覚的に認識する可能性のあるものであれば特に限定されない。状態検出部2315は、車両1が対象の近傍を通過するタイミングと略同タイミングで撮影された運転者画像データから運転者の視線及び顔の向きを検出する。状態検出部2315は、運転者の視線及び顔の向きの少なくとも何れか一方と対象の位置情報とを用いて、視覚的認知を検出する。

別の例として、状態検出部2315は、対象の位置及び車両1が対象の近傍を通過するタイミングを路車間通信で得るようにしてもよい。この場合、状態検出部2315は、車両1が対象の近傍を通過するタイミングと略同タイミングで撮影された運転者画像データから運転者の視線及び顔の向きを検出する。状態検出部2315は、運転者の視線及び顔の向きの少なくとも何れか一方と対象の位置情報とを用いて、視覚的認知を検出する。

別の例として、状態検出部2315は、ナビゲーション装置13のディスプレイ131に表示されるメッセージを対象として用いてもよい。この場合、状態検出部2315は、メッセージがディスプレイ131に表示されるタイミングと略同タイミングで撮影された運転者画像データから運転者の視線及び顔の向きを検出する。状態検出部2315は、運転者の視線及び顔の向きの少なくとも何れか一方と対象の位置情報とを用いて、視覚的認知を検出する。

上述のように状態検出部2315が少なくとも監視データ及び対象の位置情報を用いることで、状態検出部2315は、視覚的認知を指標とした運転者の状態を適切に検出することができる。

なお、状態検出部2315は、車両1の前後左右の何れの近傍に位置している対象を用いてもよい。状態検出部2315は、車両1の前側よりも、左側又は右側の近傍に位置している対象を用いた方が好ましい。対象が車両1の前側に位置していれば、運転者の視線及び顔はそれほど動かない。これに対して、対象が車両1の左側又は右側の近傍に位置していれば、運転者の視線及び顔は、左側又は右側へ動く。そのため、状態検出部2315は、視覚的認知を適切に検出することができる。

なお、状態検出部2315は、車両1の前後左右の何れの近傍に位置している対象を用いてもよい。状態検出部2315は、車両1の前側よりも、左側又は右側の近傍に位置している対象を用いた方が好ましい。対象が車両1の前側に位置していれば、運転者の視線及び顔はそれほど動かない。これに対して、対象が車両1の左側又は右側の近傍に位置していれば、運転者の視線及び顔は、左側又は右側へ動く。そのため、状態検出部2315は、視覚的認知を適切に検出することができる。

(各期間の定義)

図4は、自動運転モードM11の実行期間に含まれる第1の期間の第1例を説明するための図である。図4に示すように、例えば、自動運転モードM11の実行期間に含まれる第1の期間は、手動運転モードM21へ切り替わる直前を含む所定期間である。この所定期間は任意の時間に設定可能としてもよい。例えば、所定期間を90分、60分、又は30分に設定可能としてもよい。この第1の期間に対応して推定(取得)される運転集中度を第1の運転集中度と定義し、この第1の期間に対応して取得される走行情報を第1の走行情報と定義する。なお、自動運転モードM11の実行期間に対応して、自動運転基準が設定される。この第1例では、自動運転モードM11の全ての期間を第1の期間に設定するものではなく、一部分を第1の期間に設定する。例えば、自動運転モードM11の実行期間が非常に長い場合に、限定的な第1の期間を設定することができ、限定的な第1の期間に対応する第1の運転集中度に基づく判定が可能となる。

図4は、自動運転モードM11の実行期間に含まれる第1の期間の第1例を説明するための図である。図4に示すように、例えば、自動運転モードM11の実行期間に含まれる第1の期間は、手動運転モードM21へ切り替わる直前を含む所定期間である。この所定期間は任意の時間に設定可能としてもよい。例えば、所定期間を90分、60分、又は30分に設定可能としてもよい。この第1の期間に対応して推定(取得)される運転集中度を第1の運転集中度と定義し、この第1の期間に対応して取得される走行情報を第1の走行情報と定義する。なお、自動運転モードM11の実行期間に対応して、自動運転基準が設定される。この第1例では、自動運転モードM11の全ての期間を第1の期間に設定するものではなく、一部分を第1の期間に設定する。例えば、自動運転モードM11の実行期間が非常に長い場合に、限定的な第1の期間を設定することができ、限定的な第1の期間に対応する第1の運転集中度に基づく判定が可能となる。

また、手動運転モードM21の実行期間に含まれる第2の期間は、自動運転モードM11から手動運転モードM21へ切り替わる直後を含む所定期間である。第2の期間を30分、20分、又は10分としてもよい。この第2の期間に対応して推定(取得)される運転集中度を第2の運転集中度と定義し、この第2の期間に対応して取得される走行情報を第2の走行情報と定義する。なお、第1の運転集中度及び第1の走行情報のうちの少なくとも1つに基づき、この第2の期間に対応して第1又は第2の手動運転基準が設定される。どのようにして、第1又は第2の手動運転基準が選択されるかについては後に詳しく説明する。

また、手動運転モードM21の実行期間に含まれる第3の期間は、第2の期間経過後の期間である。この第3の期間に対応して推定(取得)される運転集中度を第3の運転集中度と定義し、この第3の期間に対応して取得される走行情報を第3の走行情報と定義する。なお、この第3の期間に対応して、第1の手動運転基準が設定される。

図5は、自動運転モードM11の実行期間に含まれる第1の期間の第2例を説明するための図である。図5に示すように、例えば、第1の期間は、手動運転モードM21へ切り替わる直前を含む期間であり、この自動運転モードM11の実行期間に対応する期間である。この第1の期間に対応して推定(取得)される運転集中度を第1の運転集中度と定義し、この第1の期間に対応して取得される走行情報を第1の走行情報と定義する。この第2例では、実質的に、自動運転モードM11の連続する全ての実行期間を第1の期間に設定する。そのため、自動運転モードM11の開始から終了までの全期間に対応する運転者の状態、つまり第1の運転集中度に基づく判定が可能となる。

図6は、自動運転モードM11の実行期間に含まれる第1の期間の第3例を説明するための図である。図6に示すように、例えば、第1の期間(1/2と2/2)は、非連続であってもよい。第1の期間は、複数の自動運転モード(例えば自動運転モードM10及びM11)の実行期間を含み、手動運転モードM21へ切り替わる直前を含む期間である。非連続の期間は手動運転モードM20の実行期間であり、例えば非連続期間を3分以下に制限する。これにより、自動運転モードM10及びM11の間に比較的短時間の手動運転モードM20が割り込んでも、割り込んだ手動運転モードにおける運転集中度が、自動運転モードM10及びM11における運転集中度へ及ぼす影響は小さい。このため、上記のような非連続な複数の自動運転モードを第1の期間としてもよい。

この第1の期間(1/2と2/2)に対応して推定(取得)される運転集中度を第1の運転集中度(1/2と2/2)と定義し、この第1の期間に対応して取得される走行情報を第1の走行情報(1/2と2/2)と定義する。

図7は、手動運転モードM21の実行期間に含まれる第3の期間における手動運転基準の再設定の別例を説明するための図である。図7に示すように、手動運転モードM21の実行期間の第2の期間における第2の運転集中度及び第2の走行情報のうちの少なくとも1つに基づき、手動運転モードM21の実行期間の第3の期間に対応して第1又は第2の手動運転基準が設定される。どのようにして、第1又は第2の手動運転基準が選択されるかについては後に詳しく説明する。

(動作)

次に、以上のように構成されている集中度判定装置2の動作を説明する。

図8は、集中度判定装置2による運転集中度判定処理の一例を示すフローチャートである。最初に運転集中度の推定の流れについて説明する。監視データ取得部2311は、車両1の運転者を監視するセンサから監視データを取得する。監視データ取得部2311は、例えば、入出力インタフェースユニット21を介して、ドライバカメラ15から運転者画像データを取得する。なお、監視データ取得部2311が監視データを取得する間隔は、状態検出部2315が運転者の状態を検出する間隔と同じであっても、これより短くてもよい。

次に、以上のように構成されている集中度判定装置2の動作を説明する。

図8は、集中度判定装置2による運転集中度判定処理の一例を示すフローチャートである。最初に運転集中度の推定の流れについて説明する。監視データ取得部2311は、車両1の運転者を監視するセンサから監視データを取得する。監視データ取得部2311は、例えば、入出力インタフェースユニット21を介して、ドライバカメラ15から運転者画像データを取得する。なお、監視データ取得部2311が監視データを取得する間隔は、状態検出部2315が運転者の状態を検出する間隔と同じであっても、これより短くてもよい。

次に、状態検出部2315は、監視データから運転者の状態を検出する。状態検出部2315は、例えば、運転者画像データから運転者の状態を検出する。状態検出部2315は、例えば、予め定められた一定間隔で運転者の状態を検出することができる。状態検出部2315は、自動運転モードと手動運転モードとで同じ間隔で運転者の状態を検出しても、異なる間隔で運転者の状態を検出してもよい。状態検出部2315は、任意のタイミングで運転者の状態を検出してもよい。

次に、集中度推定部2316は、監視データから運転者の運転集中度を推定する。集中度推定部2316は、例えば、状態検出部2315で運転者画像データから検出された運転者の状態に基づいて運転集中度を推定する。

情報取得部2317は、運転モード(自動運転モード又は手動運転モード)に関する情報、運転集中度、及び走行情報(走行距離、走行時間及び道路環境など)を取得する(ステップS11)。基準設定部2318aは、運転モード、運転集中度、及び走行情報に基づき、運転集中度を判定する基準を設定する(ステップS12~ステップS14)。

例えば、基準設定部2318aは、運転モードが自動運転モードの場合(ステップS12、NO)、運転集中度を判定する自動運転基準を設定する(ステップS14)。複数の指標から推定された複数の運転集中度のうちの1つ以上の運転集中度を判定対象とし、対象となる各運転集中度に対応する自動運転基準を設定する。

また、基準設定部2318aは、運転モードが自動運転モードから手動運転モードへ切り替わる場合(ステップS12、YES)、自動運転モードの実行中の第1の運転集中度、運転者の状態、及び第1の走行情報のうちの少なくとも1つに基づき、この自動運転モードから切り替えられる手動運転モードの実行中における第2の運転集中度を判定するための第1又は第2の手動運転基準を設定する(ステップS13)。

運転集中度を用いる場合には、複数の指標から推定された複数の運転集中度のうちの1つ以上の運転集中度を判定対象とし、対象となる各運転集中度に対応する第1又は第2の手動運転基準を設定する。例えば、基準設定部2318aは、自動運転モードにおける第1の運転集中度が基準以上の場合には比較的安全と判定し手動運転モードにおける第2の運転集中度の判定のために第1の手動運転基準を設定し、自動運転モードにおける第1の運転集中度が基準より低い場合には危険と判定し手動運転モードにおける第2の運転集中度の判定のために第2の手動運転基準を設定する。第2の手動運転基準を設定し、所定期間経過後に、第2の手動運転基準を第1の手動運転基準へ変更してもよい。また、手動運転モードの実行中における第2の運転集中度を監視し、第2の運転集中度が第2の手動運転基準以上で一定時間以上継続した場合に、第2の手動運転基準を第1の手動運転基準へ変更してもよい。

基準設定部2318aによる第1又は第2の手動運転基準の設定については後に詳しく説明する。

次に、基準比較部2318bは、運転集中度を設定された基準、即ち、自動運転基準、第1の手動運転基準、及び第2の手動運転基準の何れか1つの設定基準と比較する(ステップS15)。信号出力部2319は、比較結果に応じた運転集中度の判定結果等の情報を出力する。例えば、運転集中度が基準より低い場合に、信号出力部2319は、警告信号を出力する。また、運転集中度が基準より低い場合に、信号出力部2319は、減速制御信号又は停止制御信号を出力するようにしてもよい。自動運転制御装置14は、減速制御信号又は停止制御信号に基づきブレーキ操作を制御し車両を減速又は停止させる。また、運転集中度が基準以上の場合に、信号出力部2319は、運転集中度情報を出力するようにしてもよい。例えば、運転集中度情報は画像情報を含み、ナビゲーション装置13は画像情報に基づき運転集中度を割合で示す画像を表示する。

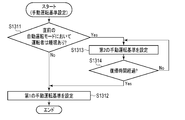

図9は、基準設定部2318aによる手動運転モードの第1の基準設定例を示すフローチャートである。基準設定部2318aは、自動運転モードの実行期間に含まれる第1の期間(図4参照)における運転者の睡眠状態に応じて、手動運転モードの実行期間に含まれる第2の期間(図4参照)において第1又は第2の手動運転基準を設定する。

例えば、状態検出部2315は、運転者画像データから運転者の睡眠状態又は眠気がある状態(以下、眠気状態)を検出する。状態検出部2315は、運転者の眼の開閉度から、睡眠判定時間(例えば10秒)以上連続して目を閉じている状態を睡眠状態として検出するようにしてもよい。また、状態検出部2315は、運転者の眼の開閉度から、瞬きの時間より長い時間(例えば1.5秒)以上連続して目を閉じている状態を眠気状態として検出するようにしてもよい。また、状態検出部2315は、睡眠状態又は眠気状態の何れにも該当しない状態を覚醒状態として検出ようにしてもよい。

集中度推定部2316は、状態検出部2315で検出された運転者の状態に含まれる1つ以上の指標それぞれに対応する運転集中度を推定する。例えば、集中度推定部2316は、睡眠状態の指標に対応する運転集中度を推定する。例えば、睡眠状態の指標に対応する運転集中度は、睡眠有りの場合には低く、睡眠無しの場合には高くなる。或いは、睡眠状態の指標に対応する運転集中度は、睡眠有り又は睡眠無しの情報であってもよい。基準設定部2318aは、睡眠状態の指標に対応する運転集中度から運転者の睡眠の有無を判定し、睡眠無しの場合には(ステップS1311、NO)、第1の手動運転基準を設定する(ステップS1312)。また、基準設定部2318aは、睡眠有りの場合には(ステップS1311、YES)、第2の手動運転基準を設定する(ステップS1313)。さらに、基準設定部2318aは、復帰時間(第2の期間)が経過するまでは(ステップS1314、NO)、第2の手動運転基準の設定を維持し(ステップS1313)、復帰時間が経過すると(ステップS1314、YES)、第2の手動運転基準を第1の手動運転基準へ変更する(ステップS1312)。つまり、基準設定部2318aは、第2の期間の経過後の第3の期間において、第1の手動運転基準を設定する。例えば、復帰時間は第2の期間に相当し、睡眠状態の人が起きてから覚醒状態に移行するまでに必要とされる統計データ等から導き出された時間としてもよい。

なお、基準設定部2318aは、自動運転モードの実行期間に含まれる第1の期間における眠気状態に応じて、手動運転モードの実行期間に含まれる第2の期間において第1又は第2の手動運転基準を設定するようにしてもよい。

また、集中度推定部2316により推定される睡眠状態又は眠気状態の指標に対応する運転集中度に替えて、状態検出部2315により検出される睡眠状態又は眠気状態を利用して第1又は第2の手動運転基準を設定するようにしてもよい。

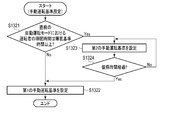

図10は、基準設定部2318aによる手動運転モードの第2の基準設定例を示すフローチャートである。基準設定部2318aは、自動運転モードの実行期間に含まれる第1の期間における運転者の睡眠時間に応じて、手動運転モードの実行期間に含まれる第2の期間において第1又は第2の手動運転基準を設定する。

例えば、状態検出部2315は、睡眠状態の時間を検出する。また、状態検出部2315は、眠気状態の時間を検出するようにしてもよい。また、状態検出部2315は、覚醒状態の時間を検出するようにしてもよい。

例えば、集中度推定部2316は、睡眠時間の指標に対応する運転集中度を推定する。例えば、睡眠時間の指標に対応する運転集中度は、睡眠時間が長いほど低くなる。或いは、睡眠時間の指標に対応する運転集中度は、ある程度の長さの睡眠時間(例えば10分以上20分以下)を取得した場合に高くなり、この睡眠時間から外れるほど低くなるようにしてもよい。或いは、睡眠時間の指標に対応する運転集中度は、睡眠時間を示す情報であってもよい。基準設定部2318aは、睡眠状態に対応する運転集中度から運転者の睡眠時間を判定し、睡眠時間が睡眠基準時間より短い場合には(ステップS1321、NO)、第1の手動運転基準を設定する(ステップS1322)。また、基準設定部2318aは、睡眠時間が睡眠基準時間以上の場合には(ステップS1321、YES)、第2の手動運転基準を設定する(ステップS1323)。さらに、基準設定部2318aは、復帰時間(第2の期間)が経過するまでは(ステップS1324、NO)、第2の手動運転基準の設定を維持し(ステップS1323)、復帰時間が経過すると(ステップS1324、YES)、第2の手動運転基準を第1の手動運転基準へ変更する(ステップS1322)。つまり、基準設定部2318aは、第2の期間の経過後の第3の期間において、第1の手動運転基準を設定する。また、比較的短い睡眠時間の後において運転手の集中度が高まり、比較的長い睡眠時間の後において運転手の集中度が低下することが分かっている場合に、睡眠時間に基づく第1又は第2の手動運転基準の設定は有効である。なお、仮眠の効果を考慮し、睡眠基準時間の長さを変更するようにしてもよい。

なお、集中度推定部2316により推定される睡眠状態又は眠気状態の指標に対応する運転集中度に替えて、状態検出部2315により検出される睡眠状態又は眠気状態を利用して第1又は第2の手動運転基準を設定するようにしてもよい。

図11は、基準設定部2318aによる手動運転モードの第3の基準設定例を示すフローチャートである。基準設定部2318aは、自動運転モードの実行期間に含まれる第1の期間における車両の走行時間に応じて、手動運転モードの実行期間に含まれる第2の期間において第1又は第2の手動運転基準を設定する。

例えば、情報取得部2317は、走行時間を取得する。基準設定部2318aは、走行時間が走行基準時間より短い場合には(ステップS1331、NO)、第1の手動運転基準を設定する(ステップS1332)。また、基準設定部2318aは、走行時間が走行基準時間以上の場合には(ステップS1331、YES)、第2の手動運転基準を設定する(ステップS1333)。さらに、基準設定部2318aは、復帰時間(第2の期間)が経過するまでは(ステップS1334、NO)、第2の手動運転基準の設定を維持し(ステップS1333)、復帰時間が経過すると(ステップS1334、YES)、第2の手動運転基準を第1の手動運転基準へ変更する(ステップS1332)。つまり、基準設定部2318aは、第2の期間の経過後の第3の期間において、第1の手動運転基準を設定する。

なお、基準設定部2318aは、走行時間、走行距離、道路環境のうちの少なくとも1つの条件に基づき第1の手動運転基準又は第2の手動運転基準を設定するようにしてもよい。例えば、基準設定部2318aは、走行距離が走行基準距離より短い場合には第1の手動運転基準を設定し、走行距離が走行基準距離以上の場合には第2の手動運転基準を設定するようにしてもよい。また、基準設定部2318aは、道路環境が第1の道路の場合には第1の手動運転基準を設定し、道路環境が第2の道路の場合には第2の手動運転基準を設定するようにしてもよい。また、2つ以上の条件を組み合わせる場合、基準設定部2318aは、それぞれの条件において第1の手動運転基準を設定する要件を満たすならば第1の手動運転基準を設定し、それ以外の場合には第2の手動運転基準を設定するようにしてもよい。

また、基準設定部2318aは、運転集中度及び走行情報のうちの少なくとも1つに基づき第1の手動運転基準又は第2の手動運転基準を設定するようにしてもよい。運転集中度及び走行情報の両条件を組み合わせる場合、基準設定部2318aは、それぞれの条件において第1の手動運転基準を設定する要件を満たすならば第1の手動運転基準を設定し、それ以外の場合には第2の手動運転基準を設定するようにしてもよい。

(効果)

以上詳述したようにこの発明の一実施形態では、集中度判定装置2は、自動運転モードの実行中の第1の運転集中度及び第1の走行情報のうちの少なくとも1つに基づき、自動運転モードから切り替えられる手動運転モードのための第1の基準又は第1の基準より高い第2の基準を設定することができる。つまり、自動運転モードの実行中の状態に基づき危険度判定基準を第1又は第2の基準に設定することができ、自動運転モードの実行中の状態に基づき可変設定される第1又は第2の基準で手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を判定することができる。また、判定結果に応じて、警告等の情報を出力することができる。したがって、自動運転モードの実行中の状態に応じて、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により運転の安全性が保たれる。さらに、自動運転モードの実行中の状態に応じて、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により快適性が保たれる。

以上詳述したようにこの発明の一実施形態では、集中度判定装置2は、自動運転モードの実行中の第1の運転集中度及び第1の走行情報のうちの少なくとも1つに基づき、自動運転モードから切り替えられる手動運転モードのための第1の基準又は第1の基準より高い第2の基準を設定することができる。つまり、自動運転モードの実行中の状態に基づき危険度判定基準を第1又は第2の基準に設定することができ、自動運転モードの実行中の状態に基づき可変設定される第1又は第2の基準で手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を判定することができる。また、判定結果に応じて、警告等の情報を出力することができる。したがって、自動運転モードの実行中の状態に応じて、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により運転の安全性が保たれる。さらに、自動運転モードの実行中の状態に応じて、手動運転モードの実行中における適切な警告等の情報出力により快適性が保たれる。

例えば、自動運転モードの実行中の第1の運転集中度が自動運転基準以上の場合には、自動運転モードから切り替わる手動運転モードにおいて危険度が比較的低いと判定されるので、手動運転モードにおいて安全性について標準的な第1の手動運転基準を設定することができる。また、自動運転モードの実行中の第1の運転集中度が自動運転基準より低い場合には、自動運転モードから切り替わる手動運転モードにおいて危険度が高いと判定されるので、手動運転モードにおいて安全性について厳しい第2の手動運転基準を設定することができる。

例えば、自動運転モードの実行中に睡眠無しの場合には運転手は覚醒状態を維持しており、自動運転モードから切り替わる手動運転モードにおいて危険度が比較的低いと判定されるので、手動運転モードにおいて安全性について標準的な第1の手動運転基準を設定することができる。また、自動運転モードの実行中に睡眠有りの場合には運転手は覚醒状態に復帰するまでに時間を要するので、自動運転モードから切り替わる手動運転モードにおいて危険度が高いと判定され、手動運転モードにおいて安全性について厳しい第2の手動運転基準を設定することができる。

例えば、自動運転モードの実行中の睡眠時間が睡眠基準時間より短い場合には運転手は直ぐに覚醒状態に戻ると予想され、自動運転モードから切り替わる手動運転モードにおいて危険度が比較的低いと判定されるので、手動運転モードにおいて安全性について標準的な第1の手動運転基準を設定することができる。また、自動運転モードの実行中の睡眠時間が睡眠基準時間以上の場合には運転手は覚醒状態に復帰するまでに時間を要するので、自動運転モードから切り替わる手動運転モードにおいて危険度が高いと判定され、手動運転モードにおいて安全性について厳しい第2の手動運転基準を設定することができる。

例えば、自動運転モードの実行中の走行時間又は走行距離が走行基準時間又は走行基準距離より短い場合には運転手の疲労度は少ないと予想され、自動運転モードから切り替わる手動運転モードにおいて危険度が比較的低いと判定されるので、手動運転モードにおいて安全性について標準的な第1の手動運転基準を設定することができる。また、自動運転モードの実行中の走行時間又は走行距離が走行基準時間又は走行基準距離以上の場合には運転手の疲労度が多いと予定され、自動運転モードから切り替わる手動運転モードにおいて危険度が高いと判定され、手動運転モードにおいて安全性について厳しい第2の手動運転基準を設定することができる。

例えば、自動運転モードの実行中の道路環境が第1の道路の場合には運転手の疲労度は少ないと予想され、自動運転モードから切り替わる手動運転モードにおいて危険度が比較的低いと判定されるので、手動運転モードにおいて安全性について標準的な第1の手動運転基準を設定することができる。また、自動運転モードの実行中の道路環境が第2の道路の場合には運転手の疲労度が多いと予定され、自動運転モードから切り替わる手動運転モードにおいて危険度が高いと判定され、手動運転モードにおいて安全性について厳しい第2の手動運転基準を設定することができる。

例えば、自動運転モードから切り替わる手動運転モードにおいて第2の手動運転基準が設定されてから、第2の期間(一定期間)が経過すると、手動運転モードにおいて第2の手動運転基準を第1の手動運転基準へ変更することができる。一定期間のうちに、運転手に眠気があった場合でも眠気は覚めていると予定され、厳しい第2の手動運転基準を標準的な第1の手動運転基準へ変更することにより、過剰な警報を減らして快適性を保つことができる。

例えば、自動運転モードから切り替わる手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を監視し、第2の運転集中度が第2の手動運転基準以上で一定時間以上継続した場合に、第2の手動運転基準を第1の手動運転基準へ変更することができる。これにより、手動運転モードにおいて早期に運転集中度が高まる場合には、早期に厳しい第2の手動運転基準を標準的な第1の手動運転基準へ変更することができ、また、手動運転モードにおいて長期にわたり運転集中度が低い場合には、厳しい第2の手動運転基準が継続して設定され続ける。これにより、過剰な警報を減らして快適性を保つことと安全性を保つことの両立を図ることができる。

例えば、図4に示す第1例の第1の期間を採用することにより、自動運転モードM11の一部分を第1の期間に設定することができる。例えば、自動運転モードM11の実行期間が非常に長い場合に、限定的な第1の期間を設定することができ、限定的な第1の期間に対応する第1の運転集中度に基づき第1又は第2の手動運転基準を設定することができる。

また、図5に示す第2例の第1の期間を採用することにより、自動運転モードM11の連続する全ての実行期間を第1の期間に設定することができる。そのため、自動運転モードM11の開始から終了までの間の第1の運転集中度に基づき第1又は第2の手動運転基準を設定することができる。

また、図6に示す第3例の第1の期間を採用することにより、非連続の複数の自動運転モードの実行期間を第1の期間に設定することができる。そのため、非連続の複数の自動運転モードの期間に対応する第1の運転集中度に基づき第1又は第2の手動運転基準を設定することができる。

また、図5に示す第2例の第1の期間を採用することにより、自動運転モードM11の連続する全ての実行期間を第1の期間に設定することができる。そのため、自動運転モードM11の開始から終了までの間の第1の運転集中度に基づき第1又は第2の手動運転基準を設定することができる。

また、図6に示す第3例の第1の期間を採用することにより、非連続の複数の自動運転モードの実行期間を第1の期間に設定することができる。そのため、非連続の複数の自動運転モードの期間に対応する第1の運転集中度に基づき第1又は第2の手動運転基準を設定することができる。

[他の実施形態]

以下、いくつかの他の実施形態について説明する。

前記一実施形態では、第1又は第2の手動運転基準の2つの基準の使い分けについて説明したが、3つ以上の異なる基準を使い分けるようにしてもよい。例えば、自動運転モードの実行中に得られる複数の指標に対応する複数の第1の運転集中度のうちの例えば1つ(第1の所定数)が自動運転基準を満たさない場合に第1の手動運転基準を設定する。また、複数の第1の運転集中度のうちの例えば3つ(第1の所定数より多い第2の所定数)が自動運転基準を満たさない場合に第2の手動運転基準を設定する。また、複数の第1の運転集中度のうちの例えば5つ(第2の所定数より多い第3の所定数)が自動運転基準を満たさない場合に第2の手動運転基準よりさらに高い(さらに厳しい)第3の手動運転基準を設定するようにしてもよい。或いは、自動運転モードの実行中の1又は複数の第1の運転集中度及び走行情報を組み合わせた結果に基づき3つ以上の手動運転基準を使い分けるようにしてもよい。

以下、いくつかの他の実施形態について説明する。

前記一実施形態では、第1又は第2の手動運転基準の2つの基準の使い分けについて説明したが、3つ以上の異なる基準を使い分けるようにしてもよい。例えば、自動運転モードの実行中に得られる複数の指標に対応する複数の第1の運転集中度のうちの例えば1つ(第1の所定数)が自動運転基準を満たさない場合に第1の手動運転基準を設定する。また、複数の第1の運転集中度のうちの例えば3つ(第1の所定数より多い第2の所定数)が自動運転基準を満たさない場合に第2の手動運転基準を設定する。また、複数の第1の運転集中度のうちの例えば5つ(第2の所定数より多い第3の所定数)が自動運転基準を満たさない場合に第2の手動運転基準よりさらに高い(さらに厳しい)第3の手動運転基準を設定するようにしてもよい。或いは、自動運転モードの実行中の1又は複数の第1の運転集中度及び走行情報を組み合わせた結果に基づき3つ以上の手動運転基準を使い分けるようにしてもよい。

前記一実施形態では、手動運転モードの実行中の睡眠の有無等に応じて、手動運転モードから切り替わる手動運転モードのための第1又は第2の手動運転基準を設定することについて説明したが、睡眠の有無以外でもよい。例えば、睡眠の有無に替えて、読書の有無又はゲームプレイの有無を用いるようにしてもよい。読書又はゲームプレイに没頭した直後は集中力が低下していることがあり、危険度が高まっていることがある。例えば、読書無し又はゲームプレイ無しの場合には第1の自動運転基準を設定し、読書有り又はゲームプレイ有りの場合には第2の自動運転基準を設定する。

前記一実施形態では、集中度判定装置2は、ドライバカメラ15が撮影した運転者画像データを監視データとして用いて運転者の状態を検出し、運転集中度を推定する。しかしながら、監視データは、運転者画像データに限られない。例えば、監視データは、車両1の運転者を監視する生体センサで得られる生体データであってもよい。生体センサは、例えば、脈波センサ又は心拍センサである。生体センサは、運転者を監視することができればよく、これらに限られるものではない。なお、生体センサは、接触式センサであっても非接触式センサであってもよい。集中度判定装置2は、生体データから運転者の状態を検出することができる。生体データから検出される運転者の状態は、例えば、脈波又は心拍などの指標である。

さらに、監視データは、例えば、ステアリングホイール5に設置されている運転者のステアリングホイール5を握る強度を測るセンサで得られるデータであってもよい。

さらに、監視データは、例えば、ステアリングホイール5に設置されている運転者のステアリングホイール5を握る強度を測るセンサで得られるデータであってもよい。

要するにこの発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態に亘る構成要素を適宜組み合わせてもよい。

また、上記実施形態は、プロセッサ231が備える各部の処理をプロセッサ231に機能させるプログラムを記憶するROM(Read Only Memory)等の記憶媒体によって実現されてもよい。

上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限られるものではない。

(付記1)

車両の運転者の運転集中度を取得し、

自動運転モードの実行中の第1の運転集中度及び走行情報のうちの少なくとも1つに基づき前記自動運転モードから切り替えられる手動運転モードのための第1の基準又は前記第1の基準より高い第2の基準を設定し、

前記手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を前記第1又は第2の基準と比較し、

比較結果に応じた情報を出力するように構成されているプロセッサと、

前記プロセッサを動作させる命令を記憶するメモリと、

を備える集中度判定装置。

(付記2)

少なくとも1つのプロセッサを用いて、車両の運転者の運転集中度を取得する情報取得過程と、

前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、自動運転モードの実行中の第1の運転集中度及び走行情報のうちの少なくとも1つに基づき前記自動運転モードから切り替えられる手動運転モードのための第1の基準又は前記第1の基準より高い第2の基準を設定する基準設定過程と、

前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を前記第1又は第2の基準と比較する基準比較過程と、

前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、比較結果に応じた情報を出力する情報出力過程と、

を備える集中度判定方法。

(付記1)

車両の運転者の運転集中度を取得し、

自動運転モードの実行中の第1の運転集中度及び走行情報のうちの少なくとも1つに基づき前記自動運転モードから切り替えられる手動運転モードのための第1の基準又は前記第1の基準より高い第2の基準を設定し、

前記手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を前記第1又は第2の基準と比較し、

比較結果に応じた情報を出力するように構成されているプロセッサと、

前記プロセッサを動作させる命令を記憶するメモリと、

を備える集中度判定装置。

(付記2)

少なくとも1つのプロセッサを用いて、車両の運転者の運転集中度を取得する情報取得過程と、

前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、自動運転モードの実行中の第1の運転集中度及び走行情報のうちの少なくとも1つに基づき前記自動運転モードから切り替えられる手動運転モードのための第1の基準又は前記第1の基準より高い第2の基準を設定する基準設定過程と、

前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、前記手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を前記第1又は第2の基準と比較する基準比較過程と、

前記少なくとも1つのプロセッサを用いて、比較結果に応じた情報を出力する情報出力過程と、

を備える集中度判定方法。

Claims (10)

- 車両の運転者の運転集中度を取得する情報取得部と、

自動運転モードの実行中の第1の運転集中度及び走行情報のうちの少なくとも1つに基づき前記自動運転モードから切り替えられる手動運転モードのための第1の基準又は前記第1の基準より高い第2の基準を設定する基準設定部と、

前記手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を前記第1又は第2の基準と比較する基準比較部と、

比較結果に応じた情報を出力する情報出力部と、

を備える集中度判定装置。 - 前記基準比較部は、前記第1の運転集中度の指標に含まれる前記運転者の睡眠状態に基づき前記第1又は第2の基準を設定する請求項1に記載の集中度判定装置。

- 前記基準比較部は、前記第1の運転集中度の指標に含まれる前記運転者の睡眠時間に基づき前記第1又は第2の基準を設定する請求項1又は2に記載の集中度判定装置。

- 前記基準設定部は、前記走行情報に含まれる走行時間、走行距離、及び道路環境のうちの少なくとも1つに基づき前記第1の基準又は前記第2の基準を設定する請求項1から3の何れか1項に記載の集中度判定装置。

- 前記基準設定部は、前記自動運転モードから前記手動運転モードへ切り替わる直前を含む第1の期間における前記第1の運転集中度及び前記走行情報のうちの少なくとも1つに基づき前記第1又は第2の基準を設定する請求項1から4の何れか1項に記載の集中度判定装置。

- 前記基準設定部は、前記第1の運転集中度及び前記走行情報のうちの少なくとも1つに基づき前記自動運転モードから前記手動運転モードへ切り替わる直後を含む第2の期間において前記第1又は第2の基準を設定する請求項1から5の何れか1項に記載の集中度判定装置。

- 前記基準設定部は、前記第2の期間経過後の手動運転モードにおいて前記第1の基準を設定する請求項6に記載の集中度判定装置。

- 前記基準設定部は、前記第2の期間における第2の運転集中度に基づき前記第2の期間経過後の手動運転モードにおいて前記第1又は第2の基準を設定する請求項6に記載の集中度判定装置。

- 車両の運転者の運転集中度を取得する情報取得過程と、

自動運転モードの実行中の第1の運転集中度及び走行情報のうちの少なくとも1つに基づき前記自動運転モードから切り替えられる手動運転モードのための第1の基準又は前記第1の基準より高い第2の基準を設定する基準設定過程と、

前記手動運転モードの実行中の第2の運転集中度を前記第1又は第2の基準と比較する基準比較過程と、

比較結果に応じた情報を出力する情報出力過程と、

を備える集中度判定方法。 - 請求項1から8の何れか1項に記載の集中度判定装置が備える各部の処理をコンピュータに機能させる集中度判定のためのプログラム。

Priority Applications (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| CN201780055638.7A CN109690654B (zh) | 2017-03-14 | 2017-10-25 | 集中度判定装置、集中度判定方法及用于集中度判定的程序 |

| US16/333,850 US20190265699A1 (en) | 2017-03-14 | 2017-10-25 | Concentration degree determination device, concentration degree determination method, and program for determining concentration degree |

| DE112017007267.0T DE112017007267T8 (de) | 2017-03-14 | 2017-10-25 | Vorrichtung zur Bestimmung des Konzentrationsgrades, Verfahren zur Bestimmung des Konzentrationsgrades und Programm zur Bestimmung des Konzentrationsgrades |

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017-048203 | 2017-03-14 | ||

| JP2017048203A JP6627811B2 (ja) | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 集中度判定装置、集中度判定方法及び集中度判定のためのプログラム |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| WO2018168052A1 true WO2018168052A1 (ja) | 2018-09-20 |

Family

ID=63521906

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| PCT/JP2017/038575 WO2018168052A1 (ja) | 2017-03-14 | 2017-10-25 | 集中度判定装置、集中度判定方法及び集中度判定のためのプログラム |

Country Status (5)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US20190265699A1 (ja) |

| JP (1) | JP6627811B2 (ja) |

| CN (1) | CN109690654B (ja) |

| DE (1) | DE112017007267T8 (ja) |

| WO (1) | WO2018168052A1 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN113168772A (zh) * | 2018-11-13 | 2021-07-23 | 索尼集团公司 | 信息处理装置,信息处理方法和程序 |

Families Citing this family (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2018203009A (ja) * | 2017-06-02 | 2018-12-27 | 本田技研工業株式会社 | 車両制御システム、車両制御方法、およびプログラム |

| JP6946425B2 (ja) * | 2017-06-02 | 2021-10-06 | 本田技研工業株式会社 | 車両制御システム、車両制御方法、および車両制御プログラム |

| JP6920112B2 (ja) * | 2017-06-15 | 2021-08-18 | 株式会社デンソーテン | 運転支援装置および運転支援方法 |

| JP6859907B2 (ja) * | 2017-09-08 | 2021-04-14 | トヨタ自動車株式会社 | 車両制御装置 |

| DE102018209440A1 (de) * | 2018-06-13 | 2019-12-19 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Verfahren zur Beeinflussung von Systemen zur Aufmerksamkeitsüberwachung |

| US10807605B2 (en) * | 2018-12-19 | 2020-10-20 | Waymo Llc | Systems and methods for detecting and dynamically mitigating driver fatigue |

| DE112019007558T5 (de) * | 2019-09-19 | 2022-05-19 | Mitsubishi Electric Corporation | Kognitiv-Funktion-Abschätzungsvorrichtung, Lernvorrichtung und Verfahren zur Schätzung der kognitiven Funktion |

Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2003118423A (ja) * | 2001-10-11 | 2003-04-23 | Nissan Motor Co Ltd | 自動巡航制御装置 |

| JP2003267173A (ja) * | 2002-03-14 | 2003-09-25 | Toyota Central Res & Dev Lab Inc | 車間距離警報装置 |

| WO2015122158A1 (ja) * | 2014-02-12 | 2015-08-20 | 株式会社デンソー | 運転支援装置 |

| JP2016115356A (ja) * | 2014-12-12 | 2016-06-23 | ソニー株式会社 | 自動運転制御装置および自動運転制御方法、並びにプログラム |

| JP2017030390A (ja) * | 2015-07-29 | 2017-02-09 | 修一 田山 | 車輌の自動運転システム |

Family Cites Families (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH102241A (ja) * | 1996-04-19 | 1998-01-06 | Toyota Motor Corp | ハイブリッド車両の制御装置 |

| EP3936394A1 (en) * | 2015-07-02 | 2022-01-12 | Sony Group Corporation | Vehicle control device, vehicle control method, and program |

-

2017

- 2017-03-14 JP JP2017048203A patent/JP6627811B2/ja not_active Expired - Fee Related

- 2017-10-25 DE DE112017007267.0T patent/DE112017007267T8/de active Active

- 2017-10-25 CN CN201780055638.7A patent/CN109690654B/zh active Active

- 2017-10-25 US US16/333,850 patent/US20190265699A1/en not_active Abandoned

- 2017-10-25 WO PCT/JP2017/038575 patent/WO2018168052A1/ja active Application Filing

Patent Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2003118423A (ja) * | 2001-10-11 | 2003-04-23 | Nissan Motor Co Ltd | 自動巡航制御装置 |

| JP2003267173A (ja) * | 2002-03-14 | 2003-09-25 | Toyota Central Res & Dev Lab Inc | 車間距離警報装置 |

| WO2015122158A1 (ja) * | 2014-02-12 | 2015-08-20 | 株式会社デンソー | 運転支援装置 |

| JP2016115356A (ja) * | 2014-12-12 | 2016-06-23 | ソニー株式会社 | 自動運転制御装置および自動運転制御方法、並びにプログラム |

| JP2017030390A (ja) * | 2015-07-29 | 2017-02-09 | 修一 田山 | 車輌の自動運転システム |

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN113168772A (zh) * | 2018-11-13 | 2021-07-23 | 索尼集团公司 | 信息处理装置,信息处理方法和程序 |

| CN113168772B (zh) * | 2018-11-13 | 2023-06-02 | 索尼集团公司 | 信息处理装置,信息处理方法和记录介质 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| DE112017007267T5 (de) | 2019-11-28 |

| JP6627811B2 (ja) | 2020-01-08 |

| DE112017007267T8 (de) | 2020-01-16 |

| JP2018151910A (ja) | 2018-09-27 |

| US20190265699A1 (en) | 2019-08-29 |

| CN109690654B (zh) | 2021-10-26 |

| CN109690654A (zh) | 2019-04-26 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| WO2018168052A1 (ja) | 集中度判定装置、集中度判定方法及び集中度判定のためのプログラム | |

| JP7080598B2 (ja) | 車両制御装置および車両制御方法 | |

| KR102051142B1 (ko) | 차량용 운전자 위험 지수 관리 시스템 및 그 방법 | |

| WO2018168051A1 (ja) | 集中度判定装置、集中度判定方法及び集中度判定のためのプログラム | |

| JP6555647B2 (ja) | 車両運転支援システム及び車両運転支援方法 | |

| JP6555646B2 (ja) | 車両運転支援システム | |

| US9908410B2 (en) | Method and device for warning the driver of a motor vehicle in the event of lack of attention | |

| JP6631570B2 (ja) | 運転状態判定装置、運転状態判定方法及び運転状態判定のためのプログラム | |

| JP6593712B2 (ja) | 車両運転支援システム | |

| JP2010125923A (ja) | 緊急退避装置 | |

| WO2018168049A1 (ja) | 集中度判定装置、集中度判定方法及び集中度判定のためのプログラム | |

| US20240000354A1 (en) | Driving characteristic determination device, driving characteristic determination method, and recording medium | |

| JP6631569B2 (ja) | 運転状態判定装置、運転状態判定方法及び運転状態判定のためのプログラム | |

| WO2018168099A1 (ja) | 集中度判定装置、集中度判定方法及び集中度判定のためのプログラム | |

| US20190147264A1 (en) | Concentration determination apparatus, concentration determination method, and program for concentration determination | |

| WO2018168048A1 (ja) | 集中度判定装置、集中度判定方法及び集中度判定のためのプログラム | |

| WO2018168046A1 (ja) | 集中度判定装置、集中度判定方法及び集中度判定のためのプログラム | |

| WO2018168050A1 (ja) | 集中度判定装置、集中度判定方法及び集中度判定のためのプログラム | |

| US20170203688A1 (en) | Driving assistance system | |

| WO2018163536A1 (ja) | 運転者身体コンディション回復支援装置、方法およびプログラム | |

| WO2018168047A1 (ja) | 集中度判定装置、集中度判定方法及び集中度判定のためのプログラム | |

| JP7393738B2 (ja) | ドライバ状態推定装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| DPE2 | Request for preliminary examination filed before expiration of 19th month from priority date (pct application filed from 20040101) | ||

| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |

Ref document number: 17900756 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |

|

| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |

Ref document number: 17900756 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |