JPWO2011036701A1 - 無線通信装置および通信プログラム - Google Patents

無線通信装置および通信プログラム Download PDFInfo

- Publication number

- JPWO2011036701A1 JPWO2011036701A1 JP2011532786A JP2011532786A JPWO2011036701A1 JP WO2011036701 A1 JPWO2011036701 A1 JP WO2011036701A1 JP 2011532786 A JP2011532786 A JP 2011532786A JP 2011532786 A JP2011532786 A JP 2011532786A JP WO2011036701 A1 JPWO2011036701 A1 JP WO2011036701A1

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- transmission

- packet

- wireless communication

- request

- time

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Granted

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes

- H04W52/02—Power saving arrangements

- H04W52/0209—Power saving arrangements in terminal devices

- H04W52/0212—Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower

- H04W52/0222—Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower in packet switched networks

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes

- H04W52/02—Power saving arrangements

- H04W52/0209—Power saving arrangements in terminal devices

- H04W52/0225—Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal

- H04W52/0248—Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal dependent on the time of the day, e.g. according to expected transmission activity

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE

- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks

- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Description

特許文献1では、無線通信装置内の通信モデムが、次のパケットの送信までの間隔を、上位のアプリケーションが要求する伝送レートに基づき、一定間隔・増加関数・減少関数・周期関数の何れかを用いて決定している。そして、決定した送信間隔を通信相手の無線通信装置に通知し、通信相手の無線通信装置をスリープモードにさせることで低消費電力化を図っている。

・NO_SLEEP: スリープモードに入らない場合。つまり常にD_ind=0となる。

・TH_CONT_5: 送信要求間隔が閾値以上の場合に、D_indを増加させるアルゴリズム(特許文献1に記載のアルゴリズム)を用いた場合。閾値は、アプリケーションレイヤ103からのスループット情報を用いて設定し、固定である。

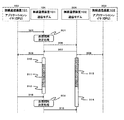

103・・・アプリケーションレイヤ

104・・・通信モデム

105・・・バス

106・・・CPU

107・・・メモリ

108・・・データバッファ

109・・・物理レイヤ

110・・・設定レジスタ

111・・・モデム制御部

112・・・時計

113・・・履歴保持部

114・・・タイミング制御部

115・・・パケット生成部

Claims (6)

- アプリケーションレイヤから通知される送信要求に応じて、通信部がパケットを送信する無線通信装置であって、

前記送信要求が通知される度に、その通知された時刻を取得して、前記送信要求が通知される要求間隔を計算すると共に、過去n個(nは2以上の整数)の前記要求間隔を保持する履歴保持部と、

前記過去n個の要求間隔に基づき、次のパケット送信までの送信間隔を決定するタイミング制御部と、

送信データのヘッダ部に前記送信間隔を示す時間情報を付加したパケットを生成して相手の無線通信装置に送信し、前記相手の無線通信装置からのパケットを受信する送受信部と、

前記パケットを送信してから前記送信間隔の時間が経過するまでの間、少なくとも前記送受信部を停止させる通信制御部と

を備えることを特徴とする無線通信装置。 - 前記タイミング制御部は、前記履歴保持部に保持した前記過去n個の要求間隔の中間の値または平均値を前記送信間隔と決定することを特徴とする請求項1に記載の無線通信装置。

- 前記タイミング制御部は、前記履歴保持部に保持した前記過去n個の要求間隔のうち、小さい方からm番目(mはn以下の正の整数)の値を、前記送信間隔と決定し、

前記送信要求が通知されてから前記パケット送信開始までの時間を短くする要求が通知された場合に前記mを小さく設定し、消費電力を小さくする要求が通知された場合に前記mを大きく設定する

ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信装置。 - 前記通信制御部は、前記パケットの送信後に前記パケットに対する肯定応答を受信した場合に、前記パケットの送信した時点から前記送信間隔の時間が経過するまでの間、少なくとも前記送受信部を停止させる

ことを特徴とする請求項1に記載の無線通信装置。 - 前記通信制御部は、前記送信間隔を示す時間情報を含むパケットを受信し、かつ、前記上位アプリケーションレイヤから送信要求がない場合に、前記受信パケットの前記送信間隔の時間が経過するまでの間、少なくとも前記送受信部を停止させる

ことを特徴とする前記請求項1に記載の無線通信装置。 - アプリケーションレイヤから通知される送信要求に応じて、通信部がパケットを送信する無線通信装置の通信プログラムであって、

前記送信要求が通知される度に、その通知された時刻を取得して、前記送信要求が通知される要求間隔を計算すると共に、過去n個(nは2以上の整数)の前記要求間隔を保持する機能と、

前記過去n個の要求間隔に基づき、次のパケット送信までの送信間隔を決定する機能と、

送信データのヘッダ部に前記送信間隔を示す時間情報を付加したパケットを生成して相手の無線通信装置に送信する機能と、

前記パケットを送信してから前記送信間隔の時間が経過するまでの間、少なくとも前記送受信部を停止させる機能と

を有することを特徴とする通信プログラム。

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| PCT/JP2009/004800 WO2011036701A1 (ja) | 2009-09-24 | 2009-09-24 | 無線通信装置および通信プログラム |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JPWO2011036701A1 true JPWO2011036701A1 (ja) | 2013-02-14 |

| JP5475790B2 JP5475790B2 (ja) | 2014-04-16 |

Family

ID=43795476

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2011532786A Expired - Fee Related JP5475790B2 (ja) | 2009-09-24 | 2009-09-24 | 無線通信装置および通信プログラム |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US8798026B2 (ja) |

| JP (1) | JP5475790B2 (ja) |

| WO (1) | WO2011036701A1 (ja) |

Families Citing this family (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5329581B2 (ja) | 2011-02-04 | 2013-10-30 | 株式会社東芝 | 無線通信端末および無線通信方法 |

| JP5814829B2 (ja) | 2012-03-01 | 2015-11-17 | 株式会社東芝 | 無線通信装置及び方法 |

| JP6147961B2 (ja) * | 2012-03-16 | 2017-06-14 | シャープ株式会社 | 移動局装置、基地局装置、送受信制御方法および集積回路 |

| US9363755B2 (en) | 2012-11-30 | 2016-06-07 | Qualcomm Incorporated | Power saving modes in wireless devices |

| JP6463163B2 (ja) * | 2015-02-16 | 2019-01-30 | キヤノン株式会社 | 通信装置及びその制御方法、並びにプログラム |

| US9985886B2 (en) * | 2015-03-27 | 2018-05-29 | Intel Corporation | Technologies for network packet pacing during segmentation operations |

| JP7163002B2 (ja) * | 2016-05-25 | 2022-10-31 | キヤノン株式会社 | プロセッサに接続されるデバイスから通知される復帰時間に応じてプロセッサの省電力のレベルを決定する情報処理装置及びプロセッサの省電力方法 |

| JP2018113630A (ja) * | 2017-01-13 | 2018-07-19 | 富士ゼロックス株式会社 | 中継装置、エラー情報管理システムおよびプログラム |

Family Cites Families (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2002300175A (ja) | 2001-04-03 | 2002-10-11 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 無線通信システム |

| JP2003087185A (ja) * | 2001-09-12 | 2003-03-20 | Sony Corp | 送受信システムおよび送受信方法 |

| JP3989748B2 (ja) * | 2002-02-21 | 2007-10-10 | 本田技研工業株式会社 | 無線式通話システム |

| US7356360B2 (en) | 2002-02-05 | 2008-04-08 | Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha | Radio communication system |

| JP2004320153A (ja) * | 2003-04-11 | 2004-11-11 | Sony Corp | 無線通信システム及びその電力制御方法 |

| JP2008072415A (ja) * | 2006-09-14 | 2008-03-27 | Hitachi Ltd | センサネットシステム及びセンサノード |

| US20100128645A1 (en) * | 2008-11-26 | 2010-05-27 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | System and method for adaptive power conservation based on traffic profiles |

-

2009

- 2009-09-24 JP JP2011532786A patent/JP5475790B2/ja not_active Expired - Fee Related

- 2009-09-24 WO PCT/JP2009/004800 patent/WO2011036701A1/ja not_active Ceased

-

2012

- 2012-01-04 US US13/343,336 patent/US8798026B2/en active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP5475790B2 (ja) | 2014-04-16 |

| WO2011036701A1 (ja) | 2011-03-31 |

| US8798026B2 (en) | 2014-08-05 |

| US20120106535A1 (en) | 2012-05-03 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5475790B2 (ja) | 無線通信装置および通信プログラム | |

| CN101223759B (zh) | 发送装置、信息通信方法 | |

| WO2008032750A1 (fr) | dispositif de communication | |

| JP2009060559A (ja) | 間欠動作通信装置及び通信システム | |

| JP2014216679A (ja) | 通信方法、通信システム、及び通信装置 | |

| CN110944311B (zh) | 一种分配无线耳机的时隙的方法及采用该方法的无线耳机 | |

| JPWO2011158467A1 (ja) | データ送信装置及びデータ送信方法 | |

| CN111510950B (zh) | 传输处理方法、终端及网络设备 | |

| CN107172649A (zh) | 一种数据传输方法及设备 | |

| WO2018010497A1 (zh) | 一种混合自动重传请求进程处理方法、设备及通信系统 | |

| CN110830177A (zh) | 一种混合自动重传请求传输方法和装置 | |

| CN108307439A (zh) | 一种在大量多跳无线节点下的自适应退避方法 | |

| CN110463114A (zh) | Tti长度切换时的重新传输处置 | |

| EP3490182B1 (en) | Hybrid automatic repeat request method and system | |

| CN107820277B (zh) | 用于无线网络的父节点装置、终端装置及其数据传输方法 | |

| CN104184568A (zh) | 通信系统的数据传输方法及系统 | |

| JP2007180611A (ja) | 通信システム及び通信方法 | |

| US20230224084A1 (en) | Packet Retransmission Method and Apparatus | |

| KR20200097736A (ko) | 무선 통신 방법 및 디바이스 | |

| CN101888018B (zh) | 一种电调天线控制装置 | |

| CN114762392B (zh) | 通信方法及装置 | |

| WO2014067266A1 (zh) | 处理数据冲突的方法及系统 | |

| JP5481355B2 (ja) | 無線送信装置及び受信装置 | |

| US10256948B2 (en) | Low latency, automatic repeat request (“ARQ”) in a multi-device communications link | |

| WO2007066588A1 (ja) | 無線lan通信システム |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20130604 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130723 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130729 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20131113 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20131203 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20140108 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140206 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 5475790 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |