本発明の一実施形態であるパチンコ遊技機について、図面に基づいて説明する。なお、以下の説明において遊技機の一例としてのパチンコ遊技機の各部の左右方向は、そのパチンコ遊技機に対面する遊技者にとっての左右方向に一致させて説明する。また、パチンコ遊技機の各部の前方向をパチンコ遊技機に対面する遊技者に近づく方向とし、パチンコ遊技機の各部の後方向をパチンコ遊技機に対面する遊技者から離れる方向として説明する。

1.遊技機の構造

図1は、第1の形態に係るパチンコ遊技機PY1の正面図である。図1に示すように、実施形態のパチンコ遊技機PY1は、遊技機枠2を備えている。遊技機枠2は、外枠22と内枠21と前扉23(前枠)とを備えている。外枠22は、パチンコ遊技機PY1の外郭部を形成する縦長方形状の枠体である。内枠21は、外枠22の内側に配置されていて、後述の遊技盤ユニットYU(遊技盤1)を取付ける縦長方形状の枠体である。前扉23は、外枠22及び内枠21の前面側に配置されていて、遊技盤1を保護する縦長方形状のものである。前扉23は、遊技者に正対する部分であり、種々の飾り付けがなされている。

遊技機枠2は、左端側にヒンジ部24を備えて構成されている。このヒンジ部24により、前扉23は、外枠22及び内枠21に対してそれぞれ回動自在になっていて、内枠21は、外枠22及び前扉23に対してそれぞれ回動自在になっている。前扉23の中央には開口部が形成されていて、遊技者が後述の遊技領域6を視認できるように透明の透明板23tが開口部に取付けられている。透明板23tは、本形態ではガラス板であるが、透明な合成樹脂板であってもよい。すなわち、透明板23tは、前方から遊技領域6を視認可能なものであればよい。

前扉23には、回転角度に応じた発射強度で遊技球を発射させるためのハンドル72k(遊技球打込手段)、遊技球を貯留する打球供給皿(上皿)34、及び打球供給皿34に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿(下皿)35が設けられている。また前扉23には、遊技の進行に伴って実行される演出時などに遊技者が操作し得る演出ボタン(入力部)40k及びセレクトボタン42kが設けられている。なおセレクトボタン(十字キー)42kは、上方向ボタンと下方向ボタンと左方向ボタンと右方向ボタンとによって構成されている。また前扉23には、装飾用の枠ランプ53及び音を出力するスピーカ52が設けられている。スピーカ52は、左スピーカ52Lと右スピーカ52Rとで構成されている。

次に、遊技盤ユニットYUについて説明する。図2は遊技盤ユニットYUの正面図である。図2に示すように、本形態の遊技盤ユニットYUは、その前方側に遊技盤1が設けられている。遊技盤1は、板状の部材であり(このため遊技板ともいう)、その背面側に設けられた背面ユニットHUと一体化されて遊技盤ユニットYUを構成している。遊技盤ユニットYUには、その後方側(具体的には、背面ユニットHUの後方側)に、各種制御基板やハーネス等を取付けるユニットも設けられている。また、遊技盤ユニットYUの遊技盤1や背面ユニットHUには、装飾用の盤ランプ54が複数、設けられている。遊技盤ユニットYUは、パチンコ遊技機PY1においては、遊技機枠2の内枠21に取り付けられることで、遊技機枠2の内部に固定されている。

遊技盤1の略中央付近には、開口部1Aが形成されている。また、遊技盤1には、開口部1Aに沿って、略リング状のセンター装飾体61が、前面(遊技盤面)よりも前方に突出して設けられている。遊技盤1の前面におけるセンター装飾体61の外側には、前方に突出した外レール62および内レール63が設けられている。外レール62は、センター装飾体61を大きく取り囲むように略リング状をしている。内レール63は、外レール62の左側部分とセンター装飾体61との間で、外レール62およびセンター装飾体61に沿った湾曲状のものである。

そして、遊技盤1の前面において、センター装飾体61、外レール62および内レール63などで囲まれた領域が遊技領域6を形成している。すなわち、遊技盤1の前面が、センター装飾体61、外レール62および内レール63によって、遊技領域6とそれ以外の領域とに区切られている。また、外レール62と内レール63とで囲まれた領域は、発射された遊技球が遊技領域6へ向かうために通過可能な発射領域7を形成している。つまり、ハンドル72kの操作によって発射位置から発射された遊技球は、発射領域7を通過して、遊技領域6へと進入する。具体的には、発射された遊技球は、発射領域7をその下方から上方に向けて移動し、遊技領域6の左上の箇所より、遊技領域6内へと進入するようになっている。

遊技領域6は、発射された遊技球が流下可能な領域であり、パチンコ遊技機PY1で遊技を行うために設けられている。このため、遊技領域6は、一般的には、パチンコ遊技機PY1のうちで遊技者が視認する頻度の高いものとなっている。遊技領域6には、多数の遊技用くぎ(図示なし)が突設されている。遊技用くぎは、遊技領域6に進入して遊技領域6を流下する遊技球を、一般入賞口10、第1始動口11、第2始動口12、ゲート13、および大入賞口14などに適度に誘導する経路を構成している。

遊技領域6の所定位置には、遊技球の入球が可能に形成された一般入賞口10が複数、設けられている。遊技球が一般入賞口10へ入球すると、所定個数(本実施形態では、7個)の遊技球が賞球として払い出される。なお、一般入賞口10に入球した遊技球はそのまま遊技領域6の外へと排出される。

また、遊技領域6におけるセンター装飾体61の中央直下には第1始動入賞装置11Dが設けられている。第1始動入賞装置11Dには、第1始動口11が遊技球の入球が可能に形成されている。第1始動入賞装置11Dは作動しない非作動構造からなる。そのため、第1始動口11は、遊技球の入球のし易さが変化せずに一定(不変)である。遊技球が第1始動口11へ入球すると、所定個数(上記の実施形態では、4個)の遊技球が賞球として払い出される。なお、第1始動口11に入球した遊技球はそのまま遊技領域6の外へと排出される。

なお、センター装飾体61の左側部から下端部にかけて、遊技球を内部に通すワープ部61wが形成されている。ワープ部61wへの入口はセンター装飾体61の左側部に形成されている。ワープ部61wに入った遊技球はワープ部61wの内部を通って出口から出る。ワープ部61wの出口付近であってセンター装飾体61の下端部上面には、遊技球が転動可能なステージ61sが設けられている。ステージ61sの中央付近には、遊技球を下方に導く下方誘導部61yが設けられている。第1始動口11は、この下方誘導部61yの直下に設けられている。

遊技領域6における第1始動口11の下方には、第2始動入賞装置(いわゆる「電チュー」)12Dが設けられている。電チュー12Dには、遊技球が入球不可能な閉態様と入球可能な開態様とに変化可能な第2始動口12が形成されている。第2始動口12は、電チュー12Dが具備する電チュー開閉部材12kによって閉態様と開態様とをとる。すなわち、電チュー開閉部材12kの作動によって第2始動口12が開閉する。

第2始動口12は、電チュー開閉部材12kが開状態であるときだけ遊技球の入球が可能となる。遊技球が第2始動口12へ入球すると、所定個数(本形態では、4個)の遊技球が賞球として払い出される。なお、第2始動口12に入球した遊技球はそのまま遊技領域6の外部へ排出される。

遊技領域6における第1始動入賞装置11Dの右方には、大入賞装置14Dが設けられている。大入賞装置14Dには、遊技球が入球可能な入球態様と、入球態様よりも遊技球の入球が困難な非入球態様とに変化可能な大入賞口14が形成されている。大入賞口14は、大入賞装置14Dが具備するAT(Attacker)開閉部材14kの動作によって入球態様と非入球開態様とをとる。具体的には、AT開閉部材14kは開状態と閉状態とをとることができ、大入賞口14は、AT開閉部材14kが開状態のときに入球態様をとり、AT開閉部材14kが閉状態のときに非入球態様をとる。なお、遊技球が大入賞口14へ入球すると、所定個数(本形態では、14個)の遊技球が賞球として払い出される。

また、センター装飾体61の右方には、ゲート13が設けられている。ゲート13は、遊技球が通過可能に構成されている。遊技球がゲート13を通過しても賞球が払い出されない。なお、ゲート13を通過した遊技球はそのまま遊技領域6を流下する。

なお、第1始動口11、第2始動口12、大入賞口14、および一般入賞口10への遊技球の入球や、遊技球のゲート13の通過をまとめて、第1始動口11、第2始動口12、大入賞口14、一般入賞口10、およびゲート13への「入賞」と総称する。

ところで、遊技球が流下可能な遊技領域6は、左右方向の中央より左側の左遊技領域6Aと、右側の右遊技領域6Bと、に大別することができる。遊技球が左遊技領域6Aを流下するように遊技球を発射させるハンドル72kの操作態様を「左打ち」という。一方、遊技球が右遊技領域6Bを流下するように遊技球を発射させるハンドル72kの操作態様を「右打ち」という。また、遊技領域6において、左打ちにて遊技球を発射したときに遊技球が流下可能な流路を、第1流路R1といい、右打ちにて遊技球を発射したときに遊技球が流下可能な流路を、第2流路R2という。

第1流路R1上には、第1始動口11と、複数の一般入賞口10と、が設けられている。よって、遊技者は、左打ちにより第1流路R1を流下するように遊技球を発射させることで、第1始動口11、または、一般入賞口10への入賞を狙うことができる。一方、第2流路R2上には、ゲート13と、大入賞口14と、第2始動口12と、が設けられている。よって、遊技者は、右打ちにより第2流路R2を流下するように遊技球を発射させることで、ゲート13、第2始動口12、または大入賞口14への入賞を狙うことができる。

なお、遊技領域6の略最下部には、遊技領域6へ打ち込まれたもののいずれの入賞口にも入賞しなかった遊技球を遊技領域6の外部へ排出する2つのアウト口19が設けられている。

また、遊技盤ユニットYUの遊技盤1には、表示器類8が設けられている。表示器類8は、遊技領域6の外側における右下の箇所に位置している。表示器類8は、大当たり抽選の結果等、遊技の進行状態を表示することができるものである。この表示器類8については、後に詳述する。

また、遊技盤ユニットYUは、遊技盤1の後方の背面ユニットHUに設けられた、画像表示装置50を有している。画像表示装置50は、表示部(表示画面)50aに所定の演出画像を表示可能なものである。画像表示装置50は、本形態においては、液晶ディスプレイである。また、画像表示装置50は、その表示部50aが、遊技盤ユニットYUの中央付近に位置するように設けられている。このため、遊技者は、遊技盤1の開口部1Aを通して画像表示装置50の表示部50aを視認することが可能である。

画像表示装置50は、表示部50aに、例えば、演出図柄EZを表示可能である。本形態の演出図柄EZは、左演出図柄EZ1、中演出図柄EZ2、右演出図柄EZ3により構成されている。左演出図柄EZ1は中演出図柄EZ2の左側に、右演出図柄EZ3は中演出図柄EZ2の右側に表示される。なお、本形態では、左演出図柄EZ1、中演出図柄EZ2、右演出図柄EZ3を総称する場合に「演出図柄EZ1,EZ2,EZ3または演出図柄EZ1〜EZ3」ということもある。

演出図柄EZ1,EZ2,EZ3はそれぞれ、遊技者が識別可能な複数の識別情報で構成される。本形態では、演出図柄EZ1,EZ2,EZ3は主に「1」〜「8」までの数字を含む図柄で構成される。そして、演出図柄EZの変動表示においては、演出図柄EZ1,EZ2,EZ3を構成する数字を含む図柄群が、正面視で上下方向に並んで表示部50aの上から下にスクロールする。このとき、表示部50aに表示され、視認される数字が次々に入れ替わる。

なお、演出図柄EZの変動表示の態様としては、上下方向にスクロールする態様に限られず、左右方向(例えば、右から左)にスクロールする態様など他の態様であってもよい。また、スクロール表示ではなく所定の定位置で演出図柄EZ1,EZ2,EZ3を構成する数字を含む図柄群が次々に入れ替わる(例えば、その定位置で自転する)態様であってもよい。

そして、特図が停止表示されるときに、演出図柄EZ1,EZ2,EZ3が所定の配列(組み合わせ)で停止表示される。すなわち、変動表示において表示部50a内で次々に入れ替わっていた様々な数字を含む図柄が1つに特定される。このとき、停止表示した演出図柄EZ1,EZ2,EZ3の組み合わせによって、特図抽選の結果が、わかりやすく表示される。つまり遊技者は、一般的には特図抽選の結果を、画像表示装置50の表示部50aにて把握する。

また、演出図柄EZの変動表示においては、リーチ演出が行われることがある。リーチとは、特図変動演出において、演出図柄EZ1,EZ2,EZ3を用いて遊技者に大当たりを期待させることができる演出である。具体的に、リーチは、演出図柄EZ1,EZ2,EZ3のうちでスクロール表示されている演出図柄が残り一つとなっている状態であって、スクロール表示されている演出図柄がどの図柄で停止表示されるか次第で大当たり当選を示す演出図柄の組み合わせとなる状態(例えば「5↓5」の状態)のことである。

なお、リーチにおいてスクロール表示されていない演出図柄は、表示部50a内の所定位置で仮停止している。仮停止とは、所定の演出図柄が略所定位置で留まり(所定の演出図柄が表示部50a内に表示され続け)、すなわち、異なる演出図柄に入れ替わることはないものの、微小な変動(例えば、多少の上下方向の往復運動の繰り返し、また、多少の揺動の繰り返し、また、拡大と縮小の繰り返しなど)のことである。なお、仮停止の態様はこれらに限られず、適宜に設定しても良い。

また画像表示装置50の表示部50aには、後述の第1特図保留や第2特図保留の記憶数に応じて保留アイコンHA(演出保留画像)を表示する保留アイコン表示領域がある。保留アイコンHAの表示により、後述の第1特図保留表示器83aにて表示される第1特図保留の記憶数や、後述の第2特図保留表示器83bにて表示される第2特図保留の記憶数を、遊技者にわかりやすく示すことができる。

また、画像表示装置50は、上記のような演出図柄EZの変動演出(「演出図柄変動演出」や単に「変動演出」ともいう)や保留アイコンHAのほか、大当たり遊技に並行して行われる大当たり演出や、客待ち用のデモ演出などを表示部50aに表示する。なお演出図柄変動演出では、数字等の演出図柄のほか、背景画像やキャラクタ画像などの演出図柄以外の演出画像も表示される。

また、背面ユニットHUには、画像表示装置50に加え、可動部を備えた演出ユニットEUを有している。演出ユニットEUは、装飾可能な装飾部であるとともに、演出図柄EZの変動演出等(リーチの発生時や大当たり)に合わせた動作を可能な装置である。その演出動作により、演出ユニットEUは、遊技者の期待感や満足感を高め、遊技興趣性の向上を図ることができる。演出ユニットEUを含む背面ユニットHUについては、後に詳述する。

図3は、遊技盤1に設けられている表示器類8の拡大図である。図3に示すように、表示器類には、第1特別図柄(以下、「特図1」ともいう)を可変表示する第1特図表示器81a、第2特別図柄(以下、「特図2」ともいう)を可変表示する第2特図表示器81b、及び、普通図柄(以下、「普図」という)を可変表示する普図表示器82が含まれている。また、表示器類には、後述する特図1保留数を表示する第1特図保留表示器83a、および後述する特図2保留数を表示する第2特図保留表示器83bが含まれている。

特図1の可変表示は、遊技球の第1始動口11への入賞を契機とした特図1抽選が行われると実行される。また、特図2の可変表示は、遊技球の第2始動口12への入賞を契機とした特図2抽選が行われると実行される。特図1抽選、および特図2抽選については後述する。なお、以下の説明では、特図1、および特図2を総称して「特図」といい、特図1抽選、および特図2抽選を総称して「特図抽選」という。また、第1特図表示器81a、および第2特図表示器81bを総称して「特図表示器81」という。さらに、第1特図保留表示器83a、および第2特図保留表示器83bを総称して「特図保留表示器83」という。

特図の可変表示は、特図抽選の結果を報知する。特図の可変表示では、特図が変動表示した後に停止表示する。停止表示された特図(停止特図)は、可変表示の表示結果として導出された特図抽選の結果を表す識別情報である。停止表示された特図が予め定めた特定の特図である場合には、大入賞口14の開放を伴う大当たり遊技が行われる。

第1特図表示器81a、および第2特図表示器81bはそれぞれ、横並びに配された8個のLEDから構成されている。第1特図表示器81a、および第2特図表示器81bの点灯態様は、特図抽選の結果に応じた特図、すなわち特図抽選の結果を表す。例えば特図抽選の結果が大当たりである場合には、最終的に「□□■■□□■■」(□:点灯、■:消灯)というように左から1,2,5,6番目にあるLEDが点灯する。この点灯態様が大当たり図柄であり、大当たりを表す。また、特図抽選の結果がハズレである場合には、最終的に「■■■■■■■□」というように一番右にあるLEDのみが点灯する。この点灯態様がハズレ図柄であり、ハズレを表す。なお、特図抽選の結果に対応するLEDの点灯態様は限定されず、適宜に設定することができる。よって、例えば、ハズレ図柄として全てのLEDを消灯させてもよい。

また、特図の可変表示において、特図が停止表示される前には所定の変動時間にわたって特図の変動表示がなされる。特図の変動表示の態様は、例えば左から右へ光が繰り返し流れるように各LEDが点灯する態様である。なお、変動表示の態様は、特に限定されず、各LEDが停止表示(特定の態様での点灯表示)されていなければ、全LEDが一斉に点滅するなど適宜に設定してよい。

ところで、パチンコ遊技機PY1では、遊技球が第1始動口11または第2始動口12へ入賞してもすぐに特図抽選および特図の可変表示が行われない場合がある。具体的には、特図の可変表示の実行中や大当たり遊技の実行中に遊技球の第1始動口11または第2始動口12への入賞があった場合である。この場合、所定個数を上限として、その入賞に基づいて特図抽選および特図の可変表示を実行する権利が留保される。この留保された権利のことを「特図保留」という。

特図保留には、第1始動口11への入賞に基づいて留保された特図1抽選、および特図1の可変表示を実行する権利を表す「特図1保留」と、第2始動口12への入賞に基づいて留保された特図2抽選、および特図2の可変表示を実行する権利を表す「特図2保留」と、がある。そして、特図1保留の数、すなわち留保されている特図1抽選および特図1の可変表示を実行する権利の数を第1特図保留表示器83aが表示する。一方、特図2保留の数、すなわち留保されている特図2抽選、および特図2の可変表示を実行する権利の数を第2特図保留表示器83bが表示する。

第1特図保留表示器83aおよび第2特図保留表示器83bのそれぞれは、4個のLEDで構成されており、特図1保留および特図2保留の数の分だけLEDを点灯させることにより特図1保留および特図2保留の数を表示する。なお、以下において、特図1保留の数を「特図1保留数(U1)」といい、特図2保留数の数を「特図2保留数(U2)」という。また、「特図1保留数」や「特図2保留数」を総称して「特図保留数」という。さらに、「第1特図保留表示器83a」と「第2特図保留表示器83b」とを総称して「特図保留表示器83」という。

また、普図の可変表示は、遊技球のゲート13の通過を契機とした普図抽選が行われると実行される。そして、普図の可変表示は、普図抽選の結果を報知する。普図の可変表示では、普図が変動表示した後に停止表示する。停止表示された普図(停止普図)は、可変表示の表示結果として導出された普図抽選の結果を表す識別情報である。停止表示された普図が予め定めた特定の普図である場合には、第2始動口12の開放を伴う補助遊技が行われる。

普図表示器82は、例えば2個のLEDから構成されている。普図表示器82の点灯態様は、普図抽選の結果に応じた普図、すなわち普図抽選の結果を表す。普図抽選の結果が当たりである場合には、最終的には、「□□」(□:点灯、■:消灯)というように両LEDが点灯する。この点灯態様が当たり図柄であり、当たりを表す。また普図抽選の結果がハズレである場合には、最終的には、「■□」というように右のLEDのみが点灯する。この点灯態様がハズレ図柄であり、ハズレを表す。なお、普図抽選の結果に対応するLEDの点灯態様は限定されず、適宜に設定することができる。例えば、ハズレ図柄として全てのLEDを消灯させる態様を採用してもよい。

また、普図が停止表示される前には所定の変動時間にわたって普図の変動表示が行われる。普図の変動表示の態様は、本形態では、両LEDが交互に点灯するという態様である。なお、普図の変動表示の態様は、特に限定されず、各LEDが停止表示(特定の態様での点灯表示)されていなければ、全LEDが一斉に点滅するなど適宜に設定してもよい。

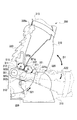

次に、遊技盤ユニットYUの背面ユニットHUの構成について説明する。図4は、背面ユニットHUの分解斜視図である。図4に示すように、背面ユニットHUは、演出ユニットEUと、表示部50aを前方に向けた状態の画像表示装置50が組付けられた背面ケースHCとを有している。背面ケースHCは、前面に開口が形成された箱状のものであり、後方側の壁面中央付近に、画像表示装置50が取り付けられている。そして、背面ユニットHUにおいて、演出ユニットEUは、背面ケースHC内部に、前面の開口より収納された状態で固定されている。本形態において、演出ユニットEUや画像表示装置50は、パチンコ遊技機PY1の装飾性を高めるための装飾部のひとつである。

演出ユニットEUは、第1装飾ユニット55、第2装飾ユニット56、第1可動ユニット57、第2可動ユニット200を有している。第1装飾ユニット55および第2装飾ユニット56は、複数の盤ランプ54を備え、その発行態様による演出を主に行うことができる発光ユニットである。第1可動ユニット57および第2可動ユニット200は、駆動源を備え、駆動源の駆動力によって動作可動な可動部を備える可動ユニットである。なお、発光ユニットに駆動源および可動部を設けたり、可動ユニットに盤ランプ54を設けたりしてもよい。

第1可動ユニット57および第2可動ユニット200はそれぞれ、可動部が可動演出を実行している状態である演出状態と、演出状態よりも目立たない退避状態とをとることが可能である。図4には、第1可動ユニット57および第2可動ユニット200ともに、退避状態を示している。

第1可動ユニット57および第2可動ユニット200は、第1装飾ユニット55および第2装飾ユニット56よりも後方側に位置している。そして、演出状態の第1可動ユニット57および第2可動ユニット200はそれぞれ、第1装飾ユニット55および第2装飾ユニット56により囲われて形成される中央空間58の後方へと進出する。これにより、演出状態の第1可動ユニット57および第2可動ユニット200はそれぞれ、遊技領域6の外縁よりも内側へと進出し、画像表示装置50の表示部50aの前方に重なる。

図5は、背面ユニットHUの正面図である。また、図5は、第1可動ユニット57および第2可動ユニット200がともに、退避状態のときのものである。図5に示すように、退避状態の第1可動ユニット57は、そのほとんどが、第1装飾ユニット55の後方に重なる状態となっている。また、退避状態の第2可動ユニット200は、そのほとんどが、第2装飾ユニット56の後方に重なる状態となっている。これにより、第1可動ユニット57および第2可動ユニット200は、退避状態ではそれぞれ、第1装飾ユニット55および第2装飾ユニット56の後方の空間に収容されているような状態となる。

図6は、第2可動ユニット200が演出状態であるときの背面ユニットHUの正面図である。図6に示すように、演出状態の第2可動ユニット200は、第2装飾ユニット56よりも上方へと進出し、画像表示装置50の表示部50aの前方に重なっている。画像表示装置50の表示部50aは、遊技者の視認頻度の高い部分である。このため、第2可動ユニット200は、演出状態をとることで、遊技者の視界に入り、遊技者の注意を十分に引き付けつつ演出を行うことが可能である。なお、図6に示す第2可動ユニット200の演出状態はその一例であり、後述のように様々な動作を行うことで変位可能である。また、図6には第2可動ユニット200の演出状態のみを示しているが、第1可動ユニット57についても、その演出状態では、画像表示装置50の表示部50aの前方に重なる態様をとり、遊技者の注意を十分に引き付けた演出を行うことが可能である。

つまり、第1可動ユニット57および第2可動ユニット200は、演出状態をとることにより、遊技者の注意を引きつつ、その可動態様や発光態様等により、興趣性の高い演出を実行することが可能となる。このように、第1可動ユニット57および第2可動ユニット200はそれぞれに、視認可能となりつつ遊技者の注意を引くことが可能な演出状態と、演出状態よりも視認可能な部分が少ない退避状態とをとることができる。

次に、第2可動ユニット200について説明する。図7は、演出状態の第2可動ユニット200を示す図である。図7に示すように、第2可動ユニット200は、馬を模した意匠をしており、ベース部210、第1可動部300、第2可動部400を有している。ベース部210は、背面ユニットHUにおいては、背面ケースHCに固定される部分である。第1可動部300および第2可動部400はともに、ベース部210に設けられている。なお、ベース部210は、遊技盤ユニットYUのいずれかの部材に固定されていればよく、例えば、遊技盤1に固定されていてもよい。

第1可動部300は、頸部310、頭部330を有している。頸部310は、ベース部210に、頸部回転軸301を中心として回転可能に設けられている。頭部330は、頸部310に、頭部回転軸302を中心として回転可能に設けられている。また、頸部310には、たてがみ部320が設けられている。たてがみ部320は、頸部310に、たてがみ回転軸303を中心として回転可能に設けられている。

また、第2可動ユニット200は、第1可動部300を動作させる駆動力を発生する駆動源として、頸部モータ301m、頭部モータ302mを有している。本形態では、頸部モータ301m、頭部モータ302mとしてともに、ステッピングモータを使用している。頸部モータ301mは、駆動力により、頸部310を、矢印D1で示すように、頸部回転軸301を中心として、ベース部210に対して回転移動させることができる。つまり、頸部モータ301mは、頸部310を、ベース部210に収容する向きと、ベース部210から突出させる向きとに回転移動させることができる。すなわち、頸部モータ301mは、第1可動部300を演出状態と退避状態との間で変位させることができる駆動源である。なお、図7には、頸部310が、頸部モータ301mの駆動力により、ベース部210から突出する向きに回転移動したときの移動端を示している。

頭部モータ302mは、駆動力により、頭部330を、矢印D2で示すように、頭部回転軸302を中心として、頸部310に対して回転移動させることができる。つまり、頭部モータ302mは、頭部330を、その鼻先331が頸部310に近づく向きと、鼻先331が頸部310から遠ざかる向きとに回転移動させることができる。図7には、頭部330が、頭部モータ302mの駆動力により、鼻先331が頸部310から遠ざかる向きに回転移動したときの移動端を示している。なお、この状態は演出状態であり、頭部モータ302mは、演出状態から退避状態となるときには、鼻先331が頸部310に近づく向きに頭部330を回転させる。

また、第2可動ユニット200は、第1可動部300に付勢力を付与する頸部ばね301sを有している。頸部ばね301sは、2つのアームを有するねじりコイルばねであり、コイル部分が頸部回転軸301に設けられている。そして、頸部ばね301sは、一方のアームが頸部310に、他方のアームがベース部210に引っ掛けられている。これにより、頸部ばね301sは、頸部310に、矢印S1で示す向きの付勢力を付与することができる付勢部となっている。すなわち、頸部ばね301sは、頸部310を、ベース部210から突出させる向き、すなわち、頭部330が重力に抗って上方へと移動する向きに付勢することができる。

このため、頸部ばね301sの付勢力は、退避状態の第1可動部300が演出状態となるときの回転移動の向きと同じ方向に作用することとなる。よって、頸部ばね301sの付勢力は、頸部モータ301mが第1可動部300を退避状態から演出状態へと変位させる演出動作を補助し、演出動作の動作速度を速めることができる。従って、頸部ばね301sは、第1可動部300の演出動作を、より迫力のあるものとすることができる。

第2可動部400は、脚部ベース410、左前腕部420、左前管部430、右前脚部440を有している。脚部ベース410は、ベース部210に、脚部ベース回転軸401を中心として回転可能に設けられている。左前腕部420および右前脚部440は、脚部ベース410に、脚部回転軸402を中心として回転可能に設けられている。左前管部430は、左前腕部420に、左前管部回転軸403を中心として回転可能に設けられている。左前管部430は、左前管部回転軸403から遠い、先端側に位置する左前蹄部431に、ローラー432が設けられている。

また、第2可動ユニット200は、第2可動部400を動作させる駆動力を発生する駆動源として、脚部ベースモータ401m、脚部モータ402mを有している。本形態では、脚部ベースモータ401m、脚部モータ402mとしてともに、ステッピングモータを使用している。脚部ベースモータ401mは、駆動力により、脚部ベース410を、矢印D3で示すように、脚部ベース回転軸401を中心として、ベース部210に対して回転移動させることができる。つまり、脚部ベースモータ401mは、脚部ベース410を、ベース部210に収容する向きと、ベース部210から突出させる向きとに回転移動させることができる。すなわち、脚部ベースモータ401mは、第2可動部400を演出状態と退避状態との間で変位させることができる駆動源である。なお、図7には、脚部ベース410が、脚部ベースモータ401mの駆動力により、ベース部210から突出する向きに回転移動したときの移動端を示している。

脚部モータ402mは、駆動力により、左前腕部420および右前脚部440を、矢印D4で示すように、脚部回転軸402を中心として、脚部ベース410に対して回転移動させることができる。また、左前腕部420および右前脚部440には、脚部モータ402mが一方向に連続して回転する駆動力を発生させることにより、互いにすれ違うように揺動動作を繰り返す機構が設けられている。図7には、右前脚部440が左前腕部420よりも上方に位置する右前脚振り上げ状態を示している。

また、第2可動ユニット200は、第2可動部400に付勢力を付与する脚部ベースばね401sを有している。脚部ベースばね401sは、2つのアームを有するねじりコイルばねであり、コイル部分が脚部ベース回転軸401に設けられている。そして、脚部ベースばね401sは、一方のアームが脚部ベース410に、他方のアームがベース部210に引っ掛けられている。これにより、脚部ベースばね401sは、脚部ベース410に、矢印S2で示す向きの付勢力を付与することができる付勢部となっている。すなわち、脚部ベースばね401sは、脚部ベース410を、ベース部210から突出する向き、すなわち、左前管部430が重力に抗って上方へと移動する向きに付勢することができる。

このため、脚部ベースばね401sの付勢力は、退避状態の第2可動部400が演出状態となるときの回転移動の向きと同じ方向に作用することとなる。よって、脚部ベースばね401sの付勢力は、脚部ベースモータ401mが第2可動部400を退避状態から演出状態へと変位させる演出動作を補助し、演出動作の動作速度を速めることができる。従って、脚部ベースばね401sは、第2可動部400の演出動作を、より迫力のあるものとすることができる。

また、第2可動部400は、左前管部ばね403sを有している。左前管部ばね403sは、2つのアームを有するねじりコイルばねであり、コイル部分が左前管部回転軸403に設けられている。そして、左前管部ばね403sは、一方のアームが左前管部430に、他方のアームが左前腕部420に引っ掛けられている。これにより、左前管部ばね403sは、左前管部430に、矢印S3で示す向きの付勢力を付与することができる付勢部となっている。すなわち、左前管部ばね403sは、左前管部430を、左前腕部420から突出する向き、すなわち、左前蹄部431が左前腕部420から遠ざかる向きに付勢することができる。

また、第2可動ユニット200において、第1可動部300は、第2可動部400の前方に配されている。このため、第1可動部300と第2可動部400とは、互いに干渉することなく動作することが可能になっている。さらに、第1可動部300において、頭部330は、頸部310よりも前方に配されている。このため、頭部330は、頸部310に干渉することなく動作することが可能になっている。加えて、第2可動部400において、左前腕部420および左前管部430は、右前脚部440よりも前方に配されている。このため、左前腕部420および左前管部430と、右前脚部440とは、互いに干渉することなく動作することが可能になっている。

また、ベース部210における左前蹄部431の下方には、湾曲上の滑走面211が設けられている。滑走面211は、ローラー432をガイドすることが可能な面である。つまり、ローラー432は、図7に示す演出状態から、第2可動ユニット200が退避状態となる退避動作を行う過程で滑走面211に接触し、滑走面211に沿って移動する。ただし、演出状態を示す図7においては、ローラー432は、滑走面211に接触していない。すなわち、第2可動ユニット200は、退避状態から演出状態となる演出動作を行う過程で、ローラー432が滑走面211から離間するようになっている。

図8は、演出状態の第2可動ユニット200における左前腕部420および右前脚部440の動作を説明するための図である。図8は、図7の状態から、脚部モータ402mを駆動させたときのものである。そして、図8には、図7に示す右前脚振り上げ状態とは異なる、左前腕部420が右前脚部440よりも上方に位置する左前脚振り上げ状態を示している。

すなわち、左前腕部420および右前脚部440は、脚部モータ402mが一方向に連続して回転する駆動力を発生させることにより、図7に示す右前脚振り上げ状態と図8に示す左前脚振り上げ状態とを交互にとることができる。そして、右前脚振り上げ状態および左前脚振り上げ状態の一方から他方へと変位する間に、左前腕部420と右前脚部440とは互いにすれ違うように脚部回転軸402を中心として揺動する。この右前脚振り上げ状態および左前脚振り上げ状態の一方から他方へと変位する揺動動作により、第2可動ユニット200のモチーフとなっている馬が、荒々しく躍動するいななき演出を実行することが可能となっている。このいななき演出は、本パチンコ遊技機PY1において、複数ある可動部がそれぞれ可動する演出のうちで、最も目立つ演出である。このため、いななき演出は、遊技状態が遊技者にとってより有利な状態へと移行(または有利な状態を維持)することの報知として実行される。具体的には、いななき演出は、大当たりの確定を報知する演出や、後述する高確率状態に移行(または高確率状態を維持)することの確定を報知する演出等として実行される。

また、前述したように、第2可動ユニット200は、第1可動部300と第2可動部400とに個別に駆動源を有している。このため、第2可動ユニット200は、第1可動部300と第2可動部400とを個別に、演出状態と退避状態とで変位させることが可能である。図9は、第1可動部300を演出状態、第2可動部400を退避状態としたときの図である。つまり、図9には、図7または図8の状態から、脚部ベース410をベース部210へと収納した状態を示している。

図9に示すように、本形態では、脚部ベースモータ401mを駆動し、脚部ベース410をベース部210へと収納することで、左前腕部420、左前管部430、右前脚部440についても、ベース部210へと収納されるようになっている。そして、第2可動部400は、退避状態をとることで、ベース部210の上面212よりも下方の領域内に収まるようになっている。また、退避状態では、演出状態のときよりも、左前腕部420、左前管部430、右前脚部440は互いに重なりあう領域の面積が大きなものとなる。これにより、退避状態の第2可動部400は、遊技者が視認しにくいコンパクトな状態をとることが可能となっている。

図10は、第2可動部400が演出状態から退避状態へと変位する際の動作について説明するための図である。図10には、実線により、第2可動部400の脚部ベース410を演出状態からベース部210に収容する向きに回転させ、先端側に位置するローラー432が、ベース部210の滑走面211に接触したときを示している。

このとき、ローラー432は、ベース部210の滑走面211に接触することで、滑走面211から、矢印F1で示す向きの力を受ける。この矢印F1で示す向きの力は、左前管部回転軸403を中心として回転可能に設けられている左前管部430の左前蹄部431が、左前腕部420から遠ざかる矢印S3で示す向きの回転を規制するように作用する。つまり、ベース部210は、滑走面211により、左前管部430の矢印S3の向きの回転移動を規制可能なものである。

また、ローラー432が滑走面211から受ける矢印F1の向きの力は、回転可能に設けられている左前管部430に対して、矢印S3の向きとは反対の、左前蹄部431が左前腕部420に近づく矢印S4で示す向きに作用する。このため、ローラー432が滑走面211に接触した状態の左前管部430は、さらに、脚部ベース410がベース部210に収容される向きに回転移動することで、二点鎖線で示すように折りたたまれるように変位するようになっている。

なお、ベース部210には、脚部ベース410がベース部210に収容される向きに回転移動した移動端にて、ローラー432に接触するストッパ部213が設けられている。つまり、ストッパ部213は、退避状態となった第2可動部400においてそれ以上、脚部ベース410がベース部210に収容される向きに回転しないように規制する規制部として機能することができる。

また、第2可動部400では、ローラー432の外周面が左前管部430の先端である左前蹄部431よりも突出していることで、ローラー432以外の構成が滑走面211に接触してしまうことが抑制されている。さらに、第2可動部400では、演出状態と退避状態との間で変位する演出動作、退避動作の際に、ローラー432が滑走面211にガイドされることによって、演出動作、退避動作が滑らかに行われるようになっている。滑走面211と第2可動部400とが接触した際の摩擦が、ローラー432の存在によって、転がり摩擦となっているからである。そして、滑走面211とローラー432との間が転がり摩擦であることで、第2可動部400の滑らかな動作を長期に渡って維持することが可能である。

また、前述したように、第2可動部400には、左前管部430を、左前蹄部431が左前腕部420から遠ざかる矢印S1の向きに付勢する左前管部ばね403sが設けられている。この左前管部430の付勢力は、左前蹄部431に設けられたローラー432が滑走面211に向かう向き、すなわち、ローラー432を滑走面211に押し付けるように作用する。このため、第2可動部400が、退避動作と反対に、退避状態から演出状態へと変位する演出動作を行う際には、その演出動作を補助するように作用する。左前管部ばね403sの付勢力は、左前腕部420を、滑走面211から遠ざける向きに作用するからである。そして、左前管部ばね403sの付勢力は、脚部ベース410の脚部ベース回転軸401の軸回りの回転について、前述した脚部ベースばね401sの付勢力と同じ向きに作用する。これにより、本形態では、脚部ベースばね401sの付勢力に加え、左前管部ばね403sの付勢力により、第2可動部400をさらに短時間で退避状態から演出状態へと変位させることができる。よって、第2可動部400の演出動作がさらに迫力のあるものとなっている。

また、ベース部210は、前述したように、左前管部430の、左前蹄部431が左前腕部420から遠ざかる矢印S3で示す向きの回転を規制する滑走面211を有するものである。つまり、ベース部210には、左前管部430の、左前蹄部431が左前腕部420に近づく矢印S4で示す向きの回転を規制するものではない。つまり、ベース部210には、左前管部430の矢印S3の向きおよび矢印S4の向きの一方の移動を規制するものであり、ガイド面が対向して設けられていない。よって、ベース部210を単純な形状で、小さく目立たないように構成することが可能である。

例えば、ベース部210に、本形態と異なり、左前管部430の矢印S4の向きの移動を規制するガイド面をも設けた場合、そのガイド面の箇所を、例え可視光を透過可能な透明な部材により構成したとしても、後方に位置する画像表示装置50の視認性を阻害してしまうおそれがある。しかし、本形態のベース部210は、ガイド面が対向して設けられておらず、滑走面211のみとなっていることで、その後方に位置する画像表示装置50の視認性が阻害されてしまうことが防止されている。

なお、このようにガイド面を滑走面211のみとしても、本形態の第2可動部400には、左前管部430を矢印S3の向きに付勢する、つまり、ローラー432を滑走面211へと押し付ける向きに付勢する左前管部ばね403sの付勢力により、予期しないところでローラー432が滑走面211から離れてしまうようなことが抑制されている。すなわち、ローラー432が適切に滑走面211に沿って移動し、ローラー432が滑走面211にガイドされている間の第2可動部400の動作が不安定なものとなってしまうことが防止されている。

また、図7の説明において前述したように、第2可動部400は、演出動作を行うときには、図10の実線で示す状態の後、ローラー432が滑走面211から離間することとなる。図11には、演出動作、退避動作におけるローラー432中心の移動の軌跡432kを一点鎖線により示している。

図11に示すように、ベース部210の滑走面211は、内レール63に沿った形状をしている。また、滑走面211は、内レール63の後方に、内レール63と交差するように配されている。このため、滑走面211は、遊技領域6の内側と重なる内滑走面211iと、遊技領域6の外側と重なる外滑走面211oとを有している。このため、ローラー432の軌跡432kについても、遊技領域6の内側と重なる部分と外側と重なる部分とがある。これにより、ローラー432を遊技領域6の内側と外側との間で動作させ、第2可動部400の動作を迫力のあるものとすることが可能である。

また、ローラー432の軌跡432kからわかるように、第2可動部400が演出動作を行う際には、ローラー432は、発射領域7を、発射された遊技球と同じ方向に移動した後、遊技領域6の外縁よりも内側へと進入する。このため、本形態では、第2可動ユニット200の演出動作時には、遊技者に、第2可動ユニット200が、発射された遊技球と同様の軌跡で動作しているかのように感じさせることが可能である。さらに、遊技者に、自身のハンドル72kの操作により、あたかも第2可動ユニット200を作動させたかのように感じさせることが可能である。これにより、第2可動ユニット200を用いることで、興趣性の高い演出を実行することができる。

さらに、本形態の滑走面211は、ローラー432の軌跡432kよりも短いものである。よって、ベース部210は、滑走面211の短い、コンパクトなものとなっている。また滑走面211が軌跡432kよりも短いことにより、前述したように、ローラー432は、滑走面211から離れた離間位置をとるようになっている。このように、ローラー432が演出状態にて離間位置をとることで、本形態では、第2可動部400の演出動作を興趣性の高いものとすることができる。

すなわち、本形態と異なり、滑走面211がローラー432の移動範囲の全域においてローラー432をガイドするものである場合、滑走面211の形状により、第2可動部400の演出動作が行われる前に、ローラー432の軌跡432kが遊技者に知られてしまうおそれがある。つまり、滑走面211がローラー432の移動範囲の全域においてローラー432をガイドするものである場合には、第2可動部400の演出動作が、予め遊技者に知られてしまうおそれがある。

これに対し、本形態では、滑走面211がローラー432の軌跡432kよりも短いことで、ローラー432の軌跡432kが予め遊技者に知られてしまうことを防止することができる。よって、本形態では、第2可動部400の演出動作が予め遊技者に知られてしまうことを防止し、第2可動部400に遊技者が予想し得なかった演出動作を行わせることで、第2可動部400の演出動作を興趣性の高いものとすることができる。

加えて、ローラー432は、離間位置にて、画像表示装置50の表示部50aの前方に位置するものである。このため、本形態と異なり、滑走面211がローラー432の移動範囲の全域においてローラー432をガイドするものである場合、滑走面211が常に、画像表示装置50の表示部50aの前方に位置していることとなる。このため、例え滑走面211を有するベース部210が可視光を透過可能な材料により構成されていたとしても、表示部50aの視認性を阻害してしまうおそれがある。これに対し、本形態では、滑走面211が、ローラー432の軌跡432kよりも短く、表示部50aに重ならない、または重なる領域が小さくなるように設けられていることで、画像表示装置50の表示部50aの視認性を阻害されしまうことが防止されている。

図12には、第1可動部300および第2可動部400がともに、退避状態となったときの第2可動ユニット200を示している。図12に示すように、退避状態の第1可動部300において、頭部330は、頸部310に重なるように演出状態から変位している。このため、頭部330の鼻先331は、頸部310の前方に位置している。また、頸部310は、ベース部210に収容されるように演出状態から変位している。つまり、退避状態の第1可動部300において、頸部310および頭部330は、演出状態から折りたたまれるよう変位して、ベース部210へと収納されている。

また、退避状態の第1可動部300において、たてがみ部320は、二点鎖線で示す演出状態のときの突出位置よりも、頸部310の後方に重なる領域の面積が大きな隠伏位置をとるものである。つまり、第1可動部300についても、退避状態では、演出状態のときよりも、頸部310、たてがみ部320、頭部330は互いに重なりあう領域の面積が大きなものとなる。すなわち、第1可動部300についても、退避状態では、遊技者が視認しにくいコンパクトな状態をとることが可能となっている。

また、第1可動部300および第2可動部400がともに退避状態である第2可動ユニット200において、第2可動部400は、演出状態のときよりも第1可動部300の後方に重なる領域が大きなものとなり、そのほとんどが第1可動部300の後方に隠れている。そして、退避状態の第1可動部300および第2可動部400はともに、ベース部210の上面212よりも下方に位置している。これにより、退避状態の第2可動ユニット200は全体としても、遊技者が視認しにくいコンパクトな状態となっている。そして、前述したように、コンパクトな退避状態の第2可動ユニット200は、第2装飾ユニット56の後方の空間に収容されている。

また、図13は、たてがみ部320の突出位置と隠伏位置とを説明するための図である。図13には、後方側より見たときの頸部310およびたてがみ部320を示している。また、図13には、たてがみ部320が突出位置をとる演出状態を実線で、たてがみ部320が隠伏位置をとる退避状態を二点鎖線で示している。

図13に示すように、たてがみ部320は、頸部310に設けられた、たてがみ回転軸303に、回転可能に設けられている。たてがみ部320のたてがみ回転軸303に支持された箇所の付近には、フック部320bとギア部320gとが設けられている。また、たてがみ部320における、フック部320bとは反対側に位置するたてがみ先端部320aは、頸部310に設けられたガイド溝315にはまっている。ガイド溝315は、たてがみ先端部320aを、前後方向の移動について規制することが可能なガイド構成である。

また、頸部310に設けられた接触部材支持軸312には、接触回転部材321が回転可能に設けられている。接触回転部材321には、突起部321a、フック部320b、ギア部321gが設けられている。接触回転部材321のギア部321gは、たてがみ部320のギア部320gとかみ合っている。これにより、たてがみ部320および接触回転部材321は、そのうちの一方の回転移動時には、他方が反対周りに回転移動するようになっている。つまり、たてがみ部320のギア部320gや接触回転部材321のギア部321gは、たてがみ部320および接触回転部材321の一方が回転移動することで発生した動力を、反対向きに変換しつつ他方へと伝達することができる機構となっている。

たてがみ部320のフック部320bと接触回転部材321のフック部321bとにはそれぞれ、引張ばね320sの両端が接続されている。つまり、たてがみ部320のフック部320bと接触回転部材321のフック部321bとは、引張ばね320sにより、互いに近づく向きの引っ張りの付勢力を受けている。その引張ばね320sの付勢力は、たてがみ部320には矢印S10で示す向きに、接触回転部材321には矢印S11で示す向きに作用している。つまり、たてがみ部320と接触回転部材321とは、引張ばね320sにより、たてがみ先端部320aと突起部321aとが互いに遠ざかるように付勢されている。実線で示す演出状態では、たてがみ部320および接触回転部材321がそれぞれ矢印S10、矢印S11の向きに回転したときの移動端を示している。

また図13に示すように、ベース部210には、ストッパ部220が設けられている。このため、ベース部210に対して矢印D1で示す方向に回転移動する頸部310は、ベース部210に設けられているストッパ部220に対して移動可能である。また、ストッパ部220は、頸部310がベース部210に収容される向きに頸部回転軸301を中心として回転移動したときに、接触回転部材321の突起部321aに接触する位置に設けられている。

このような構成において、頸部310がベース部210に収容される向きに頸部回転軸301を中心として回転移動し、退避状態となったとき、図13に示すように、接触回転部材321の突起部321aがストッパ部220に接触する。突起部321aがストッパ部220に接触した接触回転部材321は、引張ばね320sの付勢力に抗って、矢印S11とは反対の矢印S21で示す向きに回転移動する。つまり、接触回転部材321は、頸部310に対して回転移動することとなる。この接触回転部材321の矢印S21の向きの回転移動に伴い、接触回転部材321のギア部321gとギア部320gがかみ合っているたてがみ部320についても、引張ばね320sの付勢力に抗って、矢印S10とは反対の矢印S22で示す向きに回転移動する。そして、この回転移動に伴い、たてがみ部320は隠伏位置をとる。

上記のように、本形態のたてがみ部320は、頸部310の回転移動に連動して、突出位置と隠伏位置との間で変位するようになっている。具体的に、たてがみ部320は、頸部310がベース部210に収容される向きに回転移動したことに伴い、頸部310に重なる領域が大きくなる向きに移動する。このたてがみ部320の頸部310に重なる領域が大きくなる向きの移動は、頸部310のベース部210に収容される向きの移動と同じ方向である。

よって、本形態では、頸部310をベース部210へと収容された収容状態とすることで、たてがみ部320についても、ベース部210へと近づく向きに移動させることができるため、これらを含む第1可動部300を、退避状態にてコンパクトなものとすることが可能となっている。つまり、退避状態の第1可動部300を、小さなベース部210に収容することができるようになっている。一方で、第1可動部300の演出状態では、たてがみ部320を頸部310より突出した突出位置へと変位させ、第1可動部300を大きくみせることで、迫力のある演出を行うことができるようになっている。さらに、本形態の第1可動部300では、頸部310を駆動する頸部モータ301mによってたてがみ部320についても駆動することができるため、可動部の数に対して駆動源が少ないものとなっている。従って、第1可動部300は、簡素な構成で複数の可動部を動作させることが可能となっている。

図14は、第1可動部300の頭部330に係る駆動機構を示す図である。図14においては、前面の意匠を構成する頭部330の部材を二点鎖線により示している。また、図14には、頭部330の鼻先331が頸部310から遠ざかる向きに回転移動したときの移動端にあるときの演出状態を示している。図14に示すように、第1可動部300には、頭部モータ302mの駆動力を頭部330へと伝達する部材として、モータギア340と頭部ギア350とを有している。

モータギア340は、頭部モータ302mのモータ軸302zに設けられている。このため、モータギア340は、頭部モータ302mが駆動し、モータ軸302zが回転したときに、モータ軸302zとともに回転する。また、モータギア340は、外周の周方向について、歯車の歯341が複数設けられた区間と、円弧状の外周面となっている円弧外面342が設けられた区間と、円弧外面342よりも突出した突起343が設けられた区間とを有している。なお、歯341のうち、最も円弧外面342側の歯341aについては、その他の歯341よりも小さなものとなっている。

頭部ギア350は、頭部回転軸302に回転可能に設けられている。また、頭部ギア350には、頭部330が固定されている。これにより、頭部330は、頭部ギア350とともに回転するようになっている。また、頭部ギア350は、外周の周方向について、歯車の歯351が複数設けられた区間と、円弧状の外周面となっている円弧外面352が設けられた区間とを有している。円弧外面352の周方向の両端にはそれぞれ、第1円弧端部353と、第2円弧端部354が設けられている。なお、歯351のうち、最も第2円弧端部354側の歯351aについては、その他の歯351よりも小さなものとなっている。さらに、頭部ギア350には、歯351aと第2円弧端部354との間に、凹部356が形成された区間が存在している。

図14において、モータギア340と頭部ギア350とは、歯341と歯351とが互いにかみ合っている。このように、歯341と歯351とがかみ合った状態のモータギア340および頭部ギア350は、一方が回転することで他方が回転可能である。つまり、モータギア340と頭部ギア350とは、頭部モータ302mから頭部330までの間を接続可能な、動力を伝達する機械要素である。そして、モータギア340および頭部ギア350はそれぞれ、歯341および歯351により、他方に動力の伝達が可能な伝達可能区間が構成されている。

本形態では、頭部330の鼻先331を頸部310から遠ざける向きに回転移動させる頭部モータ302mの回転方向を順回転とする。また、頭部330の鼻先331を頸部310へと近づける向きに回転移動させる頭部モータ302mの回転方向を逆回転とする。

なお、図14は、前述したように、頭部330の鼻先331が頸部310から遠ざかる向きに回転移動したときの移動端を示したものである。つまり、図14において、モータギア340は反時計回りの回転の移動端に位置しており、頭部ギア350は時計回りの回転の移動端に位置している。そして、この状態において、モータギア340の突起343と頭部ギア350の第1円弧端部353とが突き当たった状態となっている。このため、モータギア340および頭部ギア350は、それ以上、頭部330の鼻先331が頸部310から遠ざかる向きには回転できないようになっている。

図15には、図14の状態から、頭部モータ302mを逆回転させた状態を示している。つまり、図15には、図14よりも、頭部330の鼻先331が頸部310へと近づく向きに回転したときの状態を示している。図15に示すように、モータギア340は、頭部モータ302mの逆回転駆動により、図14の状態よりも時計回りに回転している。また、頭部ギア350は、その歯351が、モータギア340の歯341とかみ合っていることで、モータギア340の回転に伴って、図14の状態よりも時計回りに回転している。

図16は、図15の状態からさらに、頭部モータ302mを逆回転させた状態を示している。具体的には、頭部330が、鼻先331が頸部310へと近づく向きに回転移動したときの移動端に位置した状態を示している。この状態では、頭部モータ302mの逆回転駆動によりモータギア340を時計回りに回転させたときの駆動力が、頭部ギア350へと伝達されない状態になっている。つまり、頭部モータ302mの逆回転の駆動力については、モータギア340と頭部ギア350との間で遮断されている。これは、モータギア340に、図16の状態において、頭部ギア350の歯351うちの最も第2円弧端部354側の歯351aに、頭部モータ302mの駆動力を伝達する歯341が設けられていないためである。

なお、図16の状態であっても、頭部モータ302mの順回転の駆動力については、モータギア340から頭部ギア350へと伝達することができる。その回転の向きについては、モータギア340の歯341のうちの最も円弧外面342側の歯341aが、頭部ギア350の歯351うちの最も第2円弧端部354側の歯351aに当たるからである。

このように、頭部ギア350については、図16で示す回転位置が、反時計回りの回転における移動端となっている。しかし、本形態では、モータギア340については、図16で示す回転位置よりもさらに、時計回りに回転することが可能である。図17は、図16の状態からさらに、頭部モータ302mを逆回転させた状態を示している。

図17に示すように、モータギア340および頭部ギア350のうち、図16から回転移動したのは、モータギア340だけである。前述したように、モータギア340には、図16の回転位置から時計回りに回転したときに、頭部ギア350の歯351に、噛み合う歯が設けられていないためである。つまり、図16から図17にかけて、モータギア340は、その時計回りの回転についての動力の伝達を遮断できる遮断区間を頭部ギア350に対面させた状態となっている。

そして、図17の状態において、頭部ギア350は、時計回りおよび反時計回りのどちらにも回転しないようになっている。まず、例えば、頭部330が振動したこと等により、頭部ギア350に、これを時計回りに回転させる力が加わった際には、頭部ギア350の歯351aが、モータギア340の円弧外面342に接触する。その歯351aから円弧外面342へと加えられる力は、モータギア340の周方向よりも、モータ軸302zへと向かう向きのものである。このため、頭部ギア350に時計回りに回転させる力が加わった場合に、その力が、モータギア340を回転させる動力として伝達することが遮断されている。

また、頭部330の振動等により、頭部ギア350に、これを反時計回りに回転させる力が加わった際には、頭部ギア350の第2円弧端部354が、円弧外面342に接触する。その第2円弧端部354から円弧外面342へと加えられる力は、モータギア340の周方向よりも、モータ軸302zへと向かう向きのものである。このため、頭部ギア350に反時計回りに回転させる力が加わった場合に、その力が、モータギア340を回転させる動力として伝達することが遮断されている。

すなわち、図17の状態では、モータギア340と頭部ギア350とが、歯341が形成されていない円弧外面342と歯351が形成されていない凹部356とにおいて対面していることで、動力が伝達されない状態となっている。これにより、モータギア340および頭部ギア350は、可動部である頭部330側から、その駆動源である頭部モータ302m側へ向かう動力の伝達を遮断する遮断状態となっている。この遮断状態は、頭部330の時計回りの移動も反時計回りの移動も制限されたロック状態である。

なお、この遮断状態であっても、頭部モータ302mは、順方向に駆動力を発生させることで、モータギア340を反時計回りに回転させることは可能である。そして、図17の状態から頭部モータ302mが順方向に回転駆動することで、モータギア340および頭部ギア350は、図16、図15、図14へと変位する。つまり、頭部モータ302mの順方向の回転により、モータギア340の歯341と頭部ギア350の歯351とを再び対面させ、遮断状態を解除することができる。

また、本形態では、前述したように、モータギア340の円弧外面342に近い歯341aは、その他の歯341よりも小さなものとなっている。さらに、頭部ギア350の凹部356に近い歯351aは、その他の歯351よりも小さなものとなっている。ここで、ギアの歯は一般的に小さいほど(つまりモジュールが小さいほど)、伝達効率が高く、滑らかに動力を伝達することができる。

そして、本形態では、頭部モータ302mが順方向に回転し、遮断状態が解除される際にまず噛み合う、モータギア340の歯341aと頭部ギア350の歯351aとが小さなものとされている。このため、遮断状態の解除の際に、頭部モータ302mの駆動力がモータギア340から頭部ギア350へと円滑に伝達することができる。これにより、モータギア340から頭部ギア350への動力の伝達不良により頭部330が回転せず、遮断状態が適切に解除されないことや、遮断状態の解除の際に頭部330の動作がぎこちないものとなってしまったりすることが防止されている。

図18は、第2可動ユニット200の後方の上側から見たときの斜視図である。また、図18には、退避状態の第2可動ユニット200を示している。本形態の第2可動ユニット200の第1可動部300は、図18に示す退避状態において、退避状態を維持する(移動をロックする)ことが可能なロック手段が設けられている。

具体的に、本形態のロック手段は、第1可動部300の頸部310が、頸部回転軸301を中心に退避状態から演出状態へと回転することを制限できるものである。ロック手段は、本形態においては、頸部モータ301mの駆動力を、頸部310へと伝達する伝達系に設けられており、その機構としては、前述した頭部330を遮断状態とする機構と同様のものを採用することができる。すなわち、頸部モータ301mは、頸部310をベース部210に収容状態とする向きの駆動力を発生させ、頸部310を収容状態とする。そして、本形態の頸部モータ301mは、頸部310が収容状態となった後にも、その向きの駆動力を発生させることで、頸部310をロック状態とし、収容状態で保持することができる。なお、頸部モータ301mは、頸部310を収容状態とするときとは反対向きの駆動力を発生させることで、ロック状態を解除することが可能である。また、ロック状態が解除された後にも、同じ向きの駆動力を発生させ続けることで、頸部310をベース部210から突出させることができる。

このため、本形態では、第1可動部300を退避状態にて適切に保持可能であり、第1可動部300が、その動作タイミングでないときに退避状態から演出状態へと変位してしまうことを防止することができる。特に、本形態のような第1可動部300は、前述したように、第1可動部300に対して、退避状態から演出状態となる向きの付勢力を付与する頸部ばね301sを有しており、その付勢力によって、動作タイミングでないときに演出動作が行われるおそれがある。しかし、本形態の第1可動部300では、ロック手段を備えていることで、その動作タイミングでないときの演出動作を適切に制限できるとともに、頸部モータ301mが演出動作に係る駆動力を発生したときに適切に退避状態から演出状態へと変位できるようになっている。

また、図18に示すように、第1可動部300には、後方に向けて突出する突出部390が設けられている。本形態において、突出部390は、具体的には、頸部310に設けられている。このため、第1可動部300がロック状態であるとき、突出部390の移動についてもロックされている。さらに、突出部390は、第2可動部400の左前腕部420の上面421の上方よりも後方側まで延びている。

ここで、前述したように、第2可動部400には、脚部ベース410に対して、退避状態から演出状態となる向きの付勢力を付与する脚部ベースばね401sが設けられている。このため、第2可動部400についても、その動作タイミングでないときに退避状態から演出状態へと変位してしまうおそれがある。

しかし、本形態では、第1可動部300が退避状態であるときに、第2可動部400が退避状態から演出状態へと変位する向きに移動した場合、第1可動部300の頸部310に設けられている突出部390に接触することとなる。つまり、第1可動部300に設けられている突出部390が、第2可動部400の演出動作を規制する規制部として機能する。このため、本形態では、第1可動部300を退避状態にてロック状態とすることで、第2可動部400についても、退避状態にて保持することができる。

このため、本形態において、第2可動部400には、第1可動部300のようなロック機構は不要である。よって、本形態の第2可動部400には、第1可動部300のようなロック機構が設けられていない。従って、本形態では、第2可動部400を簡素な構成とししつも、その動作タイミングでないときの演出動作が適切に制限されている。

すなわち、本形態では、第1可動部300、第2可動部400ともに、その演出動作を適切に行うことが可能である。これにより、例えば、第2可動ユニット200の動作タイミングでないときに第1可動部300、第2可動部400が画像表示装置50の表示部50aの前方に重なってしまうことで、表示部50aで行われる演出画像の視認性を阻害してしまうことなどが抑制されている。すなわち、遊技興趣を低下させてしまうことが防止されている。

2.遊技機の電気的構成

次に図19及び図20に基づいて、本パチンコ遊技機PY1における電気的な構成を説明する。図19及び図20に示すようにパチンコ遊技機PY1は、大当たり抽選や遊技状態の移行などの遊技利益に関する制御を行う遊技制御基板100(主制御基板)、遊技の進行に伴って実行する演出に関する制御を行う演出制御基板120(サブ制御基板)、遊技球の払い出しに関する制御を行う払出制御基板170等を備えている。なお、遊技制御基板100は、メイン制御部を構成し、演出制御基板120は、後述する画像制御基板140、音声制御基板161、及びサブドライブ基板162とともにサブ制御部を構成する。

なお、サブ制御部は、少なくとも演出制御基板120を備え、演出手段(画像表示装置50やスピーカ610、枠ランプ53、盤ランプ54、演出ユニットEU等)を用いた遊技演出を制御可能であればよい。

またパチンコ遊技機PY1は、電源基板190を備えている。電源基板190は、遊技制御基板100、演出制御基板120、及び払出制御基板170に対して電力を供給するとともに、これらの基板を介してその他の機器に対して必要な電力を供給する。電源基板190には、バックアップ電源回路192が設けられている。バックアップ電源回路192は、本パチンコ遊技機PY1に対して電力が供給されていない場合に、後述する遊技制御基板100の遊技用RAM(Random Access Memory)104や演出制御基板120の演出用RAM124に対して電力を供給する。従って、遊技制御基板100の遊技用RAM104や演出制御基板120の演出用RAM124に記憶されている情報は、パチンコ遊技機PY1の電断時であっても保持される。また電源基板190には、電源スイッチ191が接続されている。電源スイッチ191のON/OFF操作により、電源の投入/遮断が切替えられる。なお、遊技制御基板100の遊技用RAM104に対するバックアップ電源回路を遊技制御基板100に設けたり、演出制御基板120の演出用RAM124に対するバックアップ電源回路を演出制御基板120に設けたりしてもよい。

図19に示すように、遊技制御基板100には、プログラムに従ってパチンコ遊技機PY1の遊技の進行を制御する遊技制御用ワンチップマイコン(以下「遊技制御用マイコン」)101が実装されている。遊技制御用マイコン(遊技制御手段)101には、遊技の進行を制御するためのプログラム等を記憶した遊技用ROM(Read Only Memory)103、ワークメモリとして使用される遊技用RAM104、遊技用ROM103に記憶されたプログラムを実行する遊技用CPU(Central Processing Unit)102、データや信号の入出力を行うための遊技用I/O(Input/Output)ポート118が含まれている。遊技用RAM104には、上述した特図保留記憶部105(第1特図保留記憶部105aおよび第2特図保留記憶部105b)と普図保留記憶部106が設けられている。なお、遊技用ROM103は外付けであってもよい。

遊技制御基板100には、中継基板110を介して各種センサやソレノイドが接続されている。そのため、遊技制御基板100には各センサから信号が入力され、各ソレノイドには遊技制御基板100から信号が出力される。具体的にはセンサ類としては、第1始動口センサ11a、第2始動口センサ12a、ゲートセンサ13a、大入賞口センサ14a、および一般入賞口センサ10aが接続されている。

第1始動口センサ11aは、第1始動口11内に設けられて、第1始動口11に入賞した遊技球を検出するものである。第2始動口センサ12aは、第2始動口12内に設けられて、第2始動口12に入賞した遊技球を検出するものである。ゲートセンサ13aは、ゲート13内に設けられてゲート13を通過した遊技球を検出するものである。大入賞口センサ14aは、大入賞口14内に設けられて、大入賞口14に入賞した遊技球を検出するものである。一般入賞口センサ10aは、各一般入賞口10内に設けられて、一般入賞口10に入賞した遊技球を検出するものである。

またソレノイド類としては、電チューソレノイド12s、およびAT(アタッカー)ソレノイド14sが接続されている。電チューソレノイド12sは、電チュー12Dの電チュー開閉部材12kを駆動するものである。ATソレノイド14sは、大入賞装置14DのAT開閉部材14kを駆動するものである。

さらに遊技制御基板100には、特図表示器81(第1特図表示器81aおよび第2特図表示器81b)、普図表示器82、特図保留表示器83(第1特図保留表示器83aおよび第2特図保留表示器83b)、および普図保留表示器84が接続されている。すなわち、これらの表示器類8の表示制御は、遊技制御用マイコン101によりなされる。

また遊技制御基板100は、払出制御基板170に各種コマンドや信号を送信するとともに、払い出し監視のために払出制御基板170から信号を受信する。払出制御基板170には、カードユニットCU(パチンコ遊技機PY1に隣接して設置され、挿入されているプリペイドカード等の情報に基づいて球貸しを可能にするもの)、および賞球払出装置73が接続されているとともに、発射制御回路175を介して発射装置72が接続されている。発射装置72には、ハンドル72k(図1参照)が含まれる。

払出制御基板170は、遊技制御用マイコン101からの信号や、パチンコ遊技機PY1に接続されたカードユニットCUからの信号に基づいて、賞球払出装置73の賞球モータ73mを駆動して賞球の払い出しを行ったり、貸球の払い出しを行ったりする。払い出される賞球は、その計数のため賞球センサ73aにより検知されて、賞球センサ73aによる検知信号が払出制御基板170に出力される。

なお遊技者による発射装置72のハンドル72k(図1参照)の操作があった場合には、タッチスイッチ72aがハンドル72kへの接触を検知し、発射ボリューム72bがハンドル72kの回転量を検知する。そして、発射ボリューム72bの検知信号の大きさに応じた強さで遊技球が発射されるよう発射ソレノイド72sが駆動されることとなる。本パチンコ遊技機PY1においては、0.6秒程度で一発の遊技球が発射されるようになっている。

また遊技制御基板100は、演出制御基板120に対し各種コマンドを送信する。遊技制御基板100と演出制御基板120との接続は、遊技制御基板100から演出制御基板120への信号の送信のみが可能な単方向通信接続となっている。すなわち、遊技制御基板100と演出制御基板120との間には、通信方向規制手段としての図示しない単方向性回路(例えばダイオードを用いた回路)が介在している。

図20に示すように、演出制御基板120には、プログラムに従ってパチンコ遊技機PY1の演出を制御する演出制御用ワンチップマイコン(以下「演出制御用マイコン」)121が実装されている。演出制御用マイコン(演出制御手段)121には、遊技の進行に伴って演出を制御するためのプログラム等を記憶した演出用ROM123、ワークメモリとして使用される演出用RAM124、演出用ROM123に記憶されたプログラムを実行する演出用CPU122、データや信号の入出力を行うための演出用I/Oポート138が含まれている。なお、演出用ROM123は外付けであってもよい。

また図20に示すように、演出制御基板120には、画像制御基板140、音声制御基板161(音声制御回路)、およびサブドライブ基板162が接続されている。サブドライブ基板162には、枠ランプ53、盤ランプ54、盤可動体モータEUmが接続されている。盤可動体モータEUmには、演出ユニットEU、すなわち、第1可動ユニット57や第2可動ユニット200が備える各モータが含まれている。

演出制御基板120の演出制御用マイコン121は、遊技制御基板100から受信したコマンドに基づいて、画像制御基板140の画像用CPU141に画像表示装置50の制御を行わせる。画像制御基板140は、画像表示等の制御のためのプログラム等を記憶した画像用ROM142、ワークメモリとして使用される画像用RAM143、及び、画像用ROM142に記憶されたプログラムを実行する画像用CPU141を備えている。なお、画像用ROM142には、画像表示装置50に表示される静止画データや動画データ、具体的にはキャラクタ、アイテム、図形、文字、数字および記号等(演出図柄を含む)や背景画像等の画像データが格納されている。

また演出制御用マイコン121は、遊技制御基板100から受信したコマンドに基づいて、音声制御基板161を介してスピーカ610から音声、楽曲、効果音等を出力する。スピーカ610から出力する音声等の音響データは、演出制御基板120の演出用ROM123に格納されている。なお、音声制御基板161にCPUを実装してもよく、その場合、そのCPUに音声制御を実行させてもよい。さらにこの場合、音声制御基板161にROMを実装してもよく、そのROMに音響データを格納してもよい。また、スピーカ610を画像制御基板140に接続し、画像制御基板140の画像用CPU141に音声制御を実行させてもよい。さらにこの場合、画像制御基板140の画像用ROM142に音響データを格納してもよい。

また演出制御用マイコン121は、遊技制御基板100から受信したコマンドに基づいて、サブドライブ基板162を介して、枠ランプ53、盤ランプ54等のランプの点灯制御を行う。詳細には演出制御用マイコン121は、各ランプ(LED)の発光態様を決める発光パターンデータ(点灯/消灯や発光色等を決めるデータ、ランプデータともいう)を作成し、発光パターンデータに従って各ランプ(LED)の発光を制御する。なお、発光パターンデータの作成には演出制御基板120の演出用ROM123に格納されているデータを用いる。

さらに演出制御用マイコン121は、遊技制御基板100から受信したコマンドに基づいて、サブドライブ基板162を介して盤可動体モータEUmの駆動制御を行う。詳細には演出制御用マイコン121は、盤可動体モータEUmの動作態様を決める動作パターンデータ(駆動データともいう)を作成し、動作パターンデータに従って盤可動体モータEUmを駆動させるためのモータの駆動制御を行う。動作パターンデータの作成には演出制御基板120の演出用ROM123に格納されているデータを用いる。

また演出制御基板120には、入力部検知センサ(演出ボタン検知センサ)40a及びセレクトボタン検知センサ42aが接続されている。入力部検知センサ40aは、演出ボタン40k(図1参照)が押下操作されたことを検出するものである。演出ボタン40kが押下操作されると入力部検知センサ40aから演出制御基板120に対して検知信号が出力される。また、セレクトボタン検知センサ42aは、セレクトボタン42k(図1参照)が押下操作されたことを検出するものである。セレクトボタン42kが押下操作されるとセレクトボタン検知センサ42aから演出制御基板120に対して検知信号が出力される。

なお図19及び図20は、あくまで本パチンコ遊技機PY1における電気的な構成を説明するための機能ブロック図であり、図19及び図20に示す基板だけが設けられているわけではない。遊技制御基板100を除いて、図19又は図20に示す何れか複数の基板を1つの基板として構成しても良く、図19又は図20に示す1つの基板を複数の基板として構成しても良い。

3.大当たり等の説明

本形態のパチンコ遊技機PY1では、大当たり抽選(特別図柄抽選)の結果として、「大当たり」と「はずれ」がある。「大当たり」のときには、特図表示器81に「大当たり図柄」が停止表示される。「はずれ」のときには、特図表示器81に「ハズレ図柄」が停止表示される。大当たりに当選すると、停止表示された特別図柄の種類(大当たりの種類)に応じた開放パターンにて、大入賞口14を開放させる「大当たり遊技」が実行される。大当たり遊技を特別遊技ともいう。

大当たり遊技は、本形態では、複数回のラウンド遊技(単位開放遊技)と、初回のラウンド遊技が開始される前のオープニング(OPとも表記する)と、最終回のラウンド遊技が終了した後のエンディング(EDとも表記する)とを含んでいる。各ラウンド遊技は、OPの終了又は前のラウンド遊技の終了によって開始し、次のラウンド遊技の開始又はEDの開始によって終了する。ラウンド遊技間の大入賞口の閉鎖の時間(インターバル時間)は、その閉鎖前の開放のラウンド遊技に含まれる。

大当たりには複数の種別がある。大当たりの種別は図21に示す通りである。図21に示すように、本形態では大きく分けて2つの種別がある。確変大当たりと通常大当たりである。確変大当たりは、大当たり遊技後の遊技状態を後述する高確率状態に制御する大当たりである。通常大当たりは、大当たり遊技後の遊技状態を後述する通常確率状態(低確率状態)に制御する大当たりである。

より具体的には、特図1の抽選(第1特別図柄の抽選)にて当選可能な確変大当たり及び通常大当たりは、1Rから8Rまでは大入賞口14を1R当たり最大29.5秒にわたって開放し、9Rから16Rまでは大入賞口14を1R当たり最大0.1秒にわたって開放する大当たりである。つまり、これらの大当たりの総ラウンド数は16Rであるものの、実質的なラウンド数は8Rである。実質的なラウンド数とは、1ラウンド当たりの入賞上限個数(本形態では8個)まで遊技球が入賞可能なラウンド数のことである。これらの大当たりでは9Rから16Rまでは、大入賞口14の開放時間が極めて短く、賞球の見込めないラウンドとなっている。なお、特図1の抽選によって「確変大当たり」に当選した場合には、第1特図表示器81aに「特図1_確変図柄」が停止表示され、「通常大当たり」に当選した場合には、第1特図表示器81aに「特図1_通常図柄」が停止表示される。

また、特図2の抽選(第2特別図柄の抽選)にて当選可能な確変大当たり及び通常大当たりは、1Rから16Rまで大入賞口14を1R当たり最大29.5秒にわたって開放する大当たりである。つまり、これらの大当たりは実質的なラウンド数も16Rである。特図2の抽選によって「確変大当たり」に当選した場合には、第2特図表示器81bに「特図2_確変図柄」が停止表示され、「通常大当たり」に当選した場合には、第2特図表示器81bに「特図2_通常図柄」が停止表示される。

いずれの大当たりに当選した場合であっても、大当たり遊技後には後述する電サポ制御状態(高ベース状態)に制御される。電サポ制御状態は、高確率状態に伴って制御される場合には次回の大当たり当選まで継続する。一方、通常確率状態(低確率状態)に伴って制御される場合には、電サポ回数(時短回数)が100回に設定される。電サポ回数とは、電サポ制御状態における特別図柄の変動表示の上限実行回数のことである。

なお図21に示すように、特図1の抽選および特図2の抽選における大当たりの振分率は、共に確変大当たりが65%、通常大当たりが35%となっている。但し、特図1の抽選に基づいて大当たりに当選した場合には実質的なラウンド数が8ラウンドの大当たり遊技が実行される一方、特図2の抽選に基づいて大当たりに当選した場合には実質的なラウンド数が16ラウンドの大当たり遊技が実行される点で、特図1の抽選よりも特図2の抽選の方が、遊技者にとって有利となるように設定されている。

ここで本パチンコ遊技機PY1では、大当たりか否かの抽選は「大当たり乱数」に基づいて行われ、当選した大当たりの種別の抽選は「当たり種別乱数」に基づいて行われる。図22(A)に示すように、大当たり乱数は0〜65535までの範囲で値をとる。当たり種別乱数は、0〜99までの範囲で値をとる。なお、第1始動口11又は第2始動口12への入賞に基づいて取得される乱数には、大当たり乱数および当たり種別乱数の他に、「リーチ乱数」および「変動パターン乱数」がある。

リーチ乱数は、大当たり判定の結果がはずれである場合に、その結果を示す演出図柄変動演出においてリーチを発生させるか否かを決める乱数である。リーチとは、複数の演出図柄のうち変動表示されている演出図柄が残り一つとなっている状態であって、変動表示されている演出図柄がどの図柄で停止表示されるか次第で大当たり当選を示す演出図柄の組み合わせとなる状態(例えば「7↓7」の状態)のことである。なお、リーチ状態において停止表示されている演出図柄は、表示部50a内で多少揺れているように表示されていたり、拡大と縮小を繰り返すように表示されていたりしてもよい。このリーチ乱数は、0〜255までの範囲で値をとる。

また、変動パターン乱数は、変動時間を含む変動パターンを決めるための乱数である。変動パターン乱数は、0〜99までの範囲で値をとる。また、ゲート13への通過に基づいて取得される乱数には、図22(B)に示す普通図柄乱数(当たり乱数)がある。普通図柄乱数は、電チュー12Dを開放させる補助遊技を行うか否かの抽選(普通図柄抽選)のための乱数である。普通図柄乱数は、0〜65535までの範囲で値をとる。

4.遊技状態の説明

次に、本形態のパチンコ遊技機PY1の遊技状態に関して説明する。パチンコ遊技機PY1の特図表示器81および普図表示器82には、それぞれ、確率変動機能と変動時間短縮機能がある。特図表示器81の確率変動機能が作動している状態を「高確率状態」といい、作動していない状態を「通常確率状態(非高確率状態)」という。高確率状態では、大当たり確率が通常確率状態よりも高くなっている。すなわち、大当たりと判定される大当たり乱数の値が通常確率状態で用いる大当たり判定テーブルよりも多い大当たり判定テーブルを用いて、大当たり判定を行う(図23(A)参照)。つまり、特図表示器81の確率変動機能が作動すると、作動していないときに比して、特図表示器81による特別図柄の可変表示の表示結果(すなわち停止図柄)が大当たり図柄となる確率が高くなる。

また、特図表示器81の変動時間短縮機能が作動している状態を「時短状態」といい、作動していない状態を「非時短状態」という。時短状態では、特別図柄の変動時間(変動表示開始時から表示結果の導出表示時までの時間)が、非時短状態よりも短くなっている。すなわち、変動時間の短い変動パターンが選択されることが非時短状態よりも多くなるように定められた変動パターンテーブルを用いて、変動パターンの判定を行う(図24参照)。つまり、特図表示器81の変動時間短縮機能が作動すると、作動していないときに比して、特別図柄の可変表示の変動時間として短い変動時間が選択されやすくなる。その結果、時短状態では、特図保留の消化のペースが速くなり、始動口への有効な入賞(特図保留として記憶され得る入賞)が発生しやすくなる。そのため、スムーズな遊技の進行のもとで大当たりを狙うことができる。

特図表示器81の確率変動機能と変動時間短縮機能とは同時に作動することもあるし、片方のみが作動することもある。そして、普図表示器82の確率変動機能および変動時間短縮機能は、特図表示器81の変動時間短縮機能に同期して作動するようになっている。すなわち、普図表示器82の確率変動機能および変動時間短縮機能は、時短状態において作動し、非時短状態において作動しない。よって、時短状態では、普通図柄抽選における当選確率が非時短状態よりも高くなっている。すなわち、当たりと判定される普通図柄乱数(当たり乱数)の値が非時短状態で用いる普通図柄当たり判定テーブルよりも多い普通図柄当たり判定テーブルを用いて、当たり判定(普通図柄の判定)を行う(図23(C)参照)。つまり、普図表示器82の確率変動機能が作動すると、作動していないときに比して、普図表示器82による普通図柄の可変表示の表示結果が、普通当たり図柄となる確率が高くなる。

また時短状態では、普通図柄の変動時間が非時短状態よりも短くなっている。本形態では、普通図柄の変動時間は非時短状態では7秒であるが、時短状態では1秒である(図23(D)参照)。さらに時短状態では、補助遊技における電チュー12Dの開放時間が、非時短状態よりも長くなっている(図25参照)。すなわち、電チュー12Dの開放時間延長機能が作動している。加えて時短状態では、補助遊技における電チュー12Dの開放回数が非時短状態よりも多くなっている(図25参照)。すなわち、電チュー12Dの開放回数増加機能が作動している。

普図表示器82の確率変動機能と変動時間短縮機能、および電チュー12Dの開放時間延長機能と開放回数増加機能が作動している状況下では、これらの機能が作動していない場合に比して、電チュー12Dが頻繁に開放され、第2始動口12へ遊技球が頻繁に入賞することとなる。その結果、発射球数に対する賞球数の割合であるベースが高くなる。従って、これらの機能が作動している状態を「高ベース状態」といい、作動していない状態を「低ベース状態」という。高ベース状態では、手持ちの遊技球を大きく減らすことなく大当たりを狙うことができる。なお、高ベース状態とは、いわゆる電サポ制御(電チュー12Dにより第2始動口12への入賞をサポートする制御)が実行されている状態である。よって、高ベース状態を電サポ制御状態や入球容易状態ともいう。これに対して、低ベース状態を非電サポ制御状態や非入球容易状態ともいう。

高ベース状態は、上記の全ての機能が作動するものでなくてもよい。すなわち、普図表示器82の確率変動機能、普図表示器82の変動時間短縮機能、電チュー12Dの開放時間延長機能、および電チュー12Dの開放回数増加機能のうち一つ以上の機能の作動によって、その機能が作動していないときよりも電チュー12Dが開放され易くなっていればよい。また、高ベース状態は、時短状態に付随せずに独立して制御されるようにしてもよい。

本形態のパチンコ遊技機PY1では、確変大当たりへの当選による大当たり遊技後の遊技状態は、高確率状態かつ時短状態かつ高ベース状態である。この遊技状態を特に、「高確高ベース状態」という。高確高ベース状態は、所定回数(本形態では10000回)の特別図柄の可変表示が実行されるか、又は、大当たりに当選してその大当たり遊技が実行されることにより終了する。つまり本形態では、高確高ベース状態は実質的に次回の大当たり当選まで継続する。なお、高確高ベース状態の終了条件を、大当たりに当選してその大当たり遊技が実行されることだけとしてもよい。

また、通常大当たりへの当選による大当たり遊技後の遊技状態は、通常確率状態(非高確率状態すなわち低確率の状態)かつ時短状態かつ高ベース状態である。この遊技状態を特に、「低確高ベース状態」という。低確高ベース状態は、所定回数(本形態では100回)の特別図柄の可変表示が実行されるか、又は、大当たりに当選してその大当たり遊技が実行されることにより終了する。

なお、パチンコ遊技機PY1を初めて遊技する場合において電源投入後の遊技状態は、通常確率状態かつ非時短状態かつ低ベース状態である。この遊技状態を特に、「低確低ベース状態」という。低確低ベース状態を「通常遊技状態」と称することとする。また、特別遊技(大当たり遊技)の実行中の状態を「特別遊技状態(大当たり遊技状態)」と称することとする。さらに、高確率状態および高ベース状態のうち少なくとも一方の状態に制御されている状態を、「特典遊技状態」と称することとする。

高確高ベース状態や低確高ベース状態といった高ベース状態では、右打ちにより右遊技領域6R(図2参照)へ遊技球を進入させた方が有利に遊技を進行できる。電サポ制御により低ベース状態と比べて電チュー12Dが開放されやすくなっており、第1始動口11への入賞よりも第2始動口12への入賞の方が容易となっているからである。そのため、普通図柄抽選の契機となるゲート13へ遊技球を通過させつつ、第2始動口12へ遊技球を入賞させるべく右打ちを行う。これにより左打ちをするよりも、多数の始動入賞(始動口への入賞)を得ることができる。なお本パチンコ遊技機PY1では、大当たり遊技中も右打ちにて遊技を行う。

これに対して、低ベース状態では、左打ちにより左遊技領域6L(図2参照)へ遊技球を進入させた方が有利に遊技を進行できる。電サポ制御が実行されていないため、高ベース状態と比べて電チュー12Dが開放されにくくなっており、第2始動口12への入賞よりも第1始動口11への入賞の方が容易となっているからである。そのため、第1始動口11へ遊技球を入賞させるべく左打ちを行う。これにより右打ちするよりも、多数の始動入賞を得ることができる。

5.パチンコ遊技機PY1の動作

次に、図26に基づいて遊技制御用マイコン101の動作について説明し、図27及び図28に基づいて演出制御用マイコン121の動作について説明する。まず、遊技制御用マイコン101の動作について説明する。

[メイン側タイマ割り込み処理]遊技制御用マイコン101は、図26に示すメイン側タイマ割り込み処理を例えば4msecといった短時間毎に繰り返す。まず、遊技制御用マイコン101は、大当たり抽選に用いる大当たり乱数、大当たりの種類を決めるための大当たり種別乱数、変動演出においてリーチ状態とするか否か決めるためのリーチ乱数、変動パターンを決めるための変動パターン乱数、普通図柄抽選に用いる普通図柄乱数(当たり乱数)等を更新する乱数更新処理を行う(S101)。なお各乱数の少なくとも一部は、カウンタIC等からなる公知の乱数生成回路を利用して生成されるハードウェア乱数であっても良い。また乱数生成回路は、遊技制御用マイコン101に内蔵されていても良い。

次に、遊技制御用マイコン101は、入力処理を行う(S102)。入力処理(S102)では、主にパチンコ遊技機PY1に取り付けられている各種センサ(第1始動口センサ11a,第2始動口センサ12a、大入賞口センサ14a、一般入賞口センサ10a等(図19参照))が検知した検出信号を読み込み、入賞口の種類に応じた賞球を払い出すための払い出しデータを遊技用RAM104の出力バッファにセットする。

続いて、遊技制御用マイコン101は、始動口センサ検出処理(S103)、特別動作処理(S104)、および普通動作処理(S105)を実行する。始動口センサ検出処理(S103)では、第1始動口センサ11aがONであれば、第1特図保留の記憶が4個未満であることを条件に大当たり乱数等の各種乱数(大当たり乱数、大当たり図柄乱数、リーチ乱数、及び変動パターン乱数(図22(A)参照))を取得する。また第2始動口センサ12aがONであれば、第2特図保留の記憶が4個未満であることを条件に大当たり乱数等の各種乱数を取得する。また、ゲートセンサ13aがONであれば、普図保留の記憶が4個未満であることを条件に普通図柄乱数(図22(B)参照)を取得する。

特別動作処理(S104)では、始動口センサ検出処理(S103)にて取得した大当たり乱数等の乱数を判定し、その判定結果を報知するための特別図柄の表示(変動表示と停止表示)を行う。この特別図柄の表示に際しては、特別図柄の変動表示の開始時に変動パターンの情報を含む変動開始コマンドを遊技用RAM104の出力バッファにセットし、特別図柄の停止表示の開始時に変動停止コマンドを遊技用RAM104の出力バッファにセットする。なお変動パターンは、大当たり乱数等の各種乱数の判定に基づき、図24に示す変動パターン判定テーブルを用いて決定される。そして、大当たり乱数の判定の結果、大当たりに当選していた場合には、所定の開放パターン(開放時間や開放回数)に従って大入賞口14を開放させる大当たり遊技(特別遊技)を行う。ここで図24に示すように、変動パターンが決まれば、特別図柄の変動表示が実行される変動時間も決まる。図24の備考欄に示すSPリーチ(スーパーリーチ)とは、ノーマルリーチよりもリーチ後の変動時間が長いリーチである。SPリーチの方がノーマルリーチよりも、当選期待度(大当たり当選に対する期待度)が高くなるようにテーブルの振分率が設定されている。そして、弱SPリーチA⇒弱SPリーチB⇒強SPリーチの順番に当選期待度が高くなるようにテーブルの振分率が設定されている。本形態では、スーパーリーチはノーマルリーチを経て発展的に実行される。

また特別動作処理(S104)では、オープニング(大当たり遊技)を開始する場合、オープニングの開始を示すオープニングコマンドを遊技用RAM104の出力バッファにセットする。また、ラウンド遊技を開始する場合、ラウンド遊技の開始を示すラウンド指定コマンドを遊技用RAM104の出力バッファにセットする。また、エンディングを開始する場合、エンディングの開始を示すエンディングコマンドを遊技用RAM104の出力バッファにセットする。

普通動作処理(S105)では、始動口センサ検出処理にて取得した普通図柄乱数を判定し、その判定結果を報知するための普通図柄の表示(変動表示と停止表示)を行う。普通図柄乱数の判定の結果、普通図柄当たりに当選していた場合には、遊技状態に応じた所定の開放パターン(開放時間や開放回数、図25参照)に従って電チュー12Dを開放させる補助遊技を行う。

次に、遊技制御用マイコン101は、上述の各処理においてセットしたコマンド等を演出制御基板120等に出力する出力処理を行う(S106)。以上の遊技制御用マイコン101における処理と並行して、演出制御用マイコン121は図27及び図28に示す処理を行う。以下、演出制御用マイコン121の動作について説明する。

[サブ側1msタイマ割り込み処理]演出制御用マイコン121は、図27に示すサブ側1msタイマ割り込み処理を1msecといった短時間毎に繰り返す。なお演出制御用マイコン121は、サブ側1msタイマ割り込み処理を実行すると共に、後述するようにサブ側10msタイマ割り込み処理(図28参照)を実行するようになっている。図27に示すように、サブ側1msタイマ割り込み処理ではまず、入力処理を行う(S201)。入力処理(S201)では、入力部検知センサ40aやセレクトボタン検知センサ42a(図20参照)からの検知信号に基づいてスイッチデータ(エッジデータ及びレベルデータ)を作成する。

続いて、ランプデータ出力処理を行う(S202)。ランプデータ出力処理(S202)では、演出に合うタイミングで、枠ランプ53、盤ランプ54を発光させるべく、後述のサブ側10msタイマ割り込み処理におけるその他の処理(S305)で作成したランプデータをサブドライブ基板162に出力する。つまり、ランプデータに従って枠ランプ53、盤ランプ54を所定の発光態様で発光させる。

次いで、駆動制御処理を行う(S203)。駆動制御処理(S203)では、演出に合うタイミングで盤可動体モータEUmを駆動(回転)させるべく、駆動データを作成したり、出力したりする。つまり、駆動データに従って、盤可動体モータEUmを所定の動作態様で駆動させる。そして、ウォッチドッグタイマのリセット設定を行うウォッチドッグタイマ処理(S204)を行って、本処理を終える。

[サブ側10msタイマ割り込み処理]演出制御用マイコン121は、図28に示すサブ側10msタイマ割り込み処理を10msecといった短時間毎に繰り返す。図28に示すように、サブ側10msタイマ割り込み処理ではまず、受信コマンド解析処理を行う(S301)。受信コマンド解析処理(S301)では、演出制御用マイコン121は、例えば遊技制御基板100から変動開始コマンド(特図1変動開始コマンド,特図2変動開始コマンド)を受信したか否か判定し、受信していれば変動演出を開始するための変動演出開始処理を行う。また、遊技制御基板100から変動停止コマンド(特図1変動停止コマンド,特図2変動停止コマンド)を受信したか否か判定し、受信していれば変動演出を終了させるための変動演出終了処理を行う。また、遊技制御基板100からオープニングコマンドを受信したか否か判定し、受信していればオープニングに伴うオープニング演出を開始するためのオープニング演出選択処理を行う。また、遊技制御基板100からラウンド指定コマンドを受信したか否か判定し、受信していればラウンド遊技に伴うラウンド遊技演出を開始するためのラウンド遊技演出選択処理を行う。また、遊技制御基板100からエンディングコマンドを受信したか否か判定し、受信していればエンディングに伴うエンディング演出を開始するためのエンディング演出選択処理を行う。

演出制御用マイコン121は、ステップS301の受信コマンド解析処理に次いで、サブ側1msタイマ割り込み処理で作成したスイッチデータを10msタイマ割り込み処理用のスイッチデータとして演出用RAM124に格納するスイッチ状態取得処理を行う(S302)。続いて、スイッチ状態取得処理にて格納したスイッチデータに基づいて画像表示装置50の表示部50aの表示内容等を設定するスイッチ処理を行う(S303)。

続いて、演出制御用マイコン121は、音声制御処理を行う(S304)。音声制御処理(S304)では、音声データ(スピーカ610から音声を出力するためのデータ)の作成、音声制御基板161への音声データの出力、及び音声演出の時間管理等を行う。これにより、実行する演出に合った音声がスピーカ610から出力される。

その後、演出制御用マイコン121は、枠ランプ53、盤ランプ54の点灯を制御するデータ)を作成したり、各種の演出決定用乱数を更新したりするなどのその他の処理を実行して(S305)、本処理を終える。

6.変更例

以下、変更例について説明する。なお、変更例の説明において、上記の実施形態のパチンコ遊技機PY1と同様の構成については、同じ符号を付して説明を省略する。

例えば、上記の実施形態では、本発明を、遊技領域6の下方に位置する第2可動ユニット200に適用した例について説明した。しかし、本発明は、遊技領域6の上方に位置する第1可動ユニット57に適用してもよい。また、遊技領域6の左方や右方に可動部を設け、その可動部に本発明を適用してもよい。また例えば、本発明は、遊技盤ユニットYUではなく、遊技機枠2の構成(例えば、前扉23)に適用してもよい。

また例えば、上記の実施形態では、第1可動部300の頸部310が退避状態から演出状態へと回転することを制限するロック手段を、頸部モータ301mの駆動力を頸部310へと伝達する伝達系に設けた例について説明した。しかし、当ロック手段としては、その他にも、例えば、頸部モータ301mとして電磁ロック付きのモータを用いることとしてもよい。すなわち、第1可動部300の頸部310が退避状態から演出状態へと回転することを制限可能なものをロック手段として採用することが可能である。

また例えば、上記の実施形態では、第1可動部300に、第2可動部400が退避状態から演出状態へと変位することを規制する規制部である突出部390を設けることとして説明した。しかし、第2可動部400の退避状態から演出状態への変位を規制する規制部は、第2可動部400に設けることも可能である。すなわち、第2可動部400に、退避状態から演出状態へと変位する際に、退避状態にてロックされている第1可動部300に接触する突起を設けておくこととしてもよい。ただし、本形態では、第2可動部400は、第1可動部300よりも後方側に位置している。このため、第2可動部400に規制部となる突起を設けた場合、その規制部となる突起は、第2可動部400から前方に向けて延びるものとなり、遊技者に視認されやすいものとなってしまう。よって、規制部となる突起が目立ってしまうことを抑制する観点からは、上記の実施形態のように、規制部である突出部390を、第1可動部300に、後方に向けて延びるように設けることが好ましい。

また、上記の実施形態では、ロック手段を、第1可動部300を退避状態でロックするものとし、規制部を、第2可動部400の演出動作を規制するものとして説明している。しかし、上記の実施形態とは異なり、ロック手段を、第2可動部400を退避状態でロックするものとし、規制部を、第1可動部300の演出動作を規制するものとしてもよい。ただし、上記の実施形態に係る第2可動ユニット200においては、図7や図12からわかるように、第1可動部300の方が、第2可動部400よりも可動範囲(可動角度)の広いものである。このため、規制部を第1可動部300の演出動作を規制するものとした場合には、第2可動部400の方が第1可動部300よりも可動範囲が狭いことにより、第1可動部300の動作が規制部によって制限を受けるケースが増えてしまうおそれがある。よって、一方の可動部の動作を他方の可動部によって規制する規制部は、可動範囲の狭い方の動作について規制するものであることが好ましい。

また、上記の実施形態では、ともに演出動作にて重力に抗う向きに移動する第1可動部300および第2可動部400について、第1可動部300を退避状態でロックするロック手段と、第2可動部400の演出動作を規制する規制部とを設けた構成について説明している。しかし、このようなロック手段および規制部を、ともに演出動作により重力の作用する向きに演出動作を行う第1可動部及び第2可動部に適用することとしてもよい。すなわち、退避状態から演出状態へと変位する演出動作の向きが重力の作用する向きである第1可動部を、退避状態にてロック可能なロック手段を設けるとともに、演出動作の向きが重力の作用する向きである第2可動部の、退避状態から演出状態へと変位する移動を規制する規制部を設けることとしてもよい。このように重力が演出動作の向きに作用してしまう第1可動部および第2可動部については、退避状態で適切に保持できないおそれがあり、その演出動作のタイミングでないときに、退避状態から移動してしまうおそれがある。よって、このように重力が演出動作の向きに作用してしまう第1可動部および第2可動部について、一方を退避状態にてロックするロック手段と、他方の演出動作を規制する規制部とを設けることで、これらがその動作タイミングでないときに、重力の作用によって退避状態から演出状態へと変位してしまうことを適切に抑制することができる。

また、上記の実施形態では、第2可動ユニット200は、各可動部が支持軸を中心とした回転移動(揺動)を行うものとして説明している。しかし、第2可動ユニット200の各可動部の移動は、回転移動に限らず、直線移動であってもよい。すなわち、所定の軌跡に沿って繰り返し移動を行うことが可能な可動部について、本発明を適用してもよい。

また例えば、第2可動ユニット200は、第1可動部300と第2可動部400とを合わせて用いるいななき演出に加えて、第1可動部300だけを用いる演出を行うことがあるものであってもよい。また例えば、ローラー432は必須の構成ではなく、例えば、左前管部430の左前蹄部431が直接、滑走面211によってガイドされるようになっていてもよい。

また上記各形態では、当選した大当たり図柄の種類に基づいて高確率状態への移行が決定される遊技機として構成したが、いわゆるV確機(大入賞口内の特定領域(V領域)の通過に基づいて高確率状態に制御する遊技機)として構成してもよい。また上記形態では、一旦高確率状態に制御されると次の大当たり遊技の開始まで高確率状態への制御が続く遊技機(いわゆる確変ループタイプの遊技機)として構成したが、いわゆるST機(確変の回数切りの遊技機)として構成してもよい。また、いわゆる1種2種混合機や、ハネモノタイプの遊技機として構成してもよい。すなわち、本明細書に示されている発明は、遊技機のゲーム性を問わず、種々のゲーム性の遊技機に対して好適に採用することが可能である。

また、特別遊技として、小当たり遊技(大入賞口の総開放時間が所定時間(例えば1.8秒)以下と短い特別遊技)を行うことがあってもよい。小当たり遊技の実行中の状態を小当たり遊技状態と言う。

また、大入賞口(大入賞装置)は、複数(例えば2つ)あってもよい。この場合には、第1大入賞口と、第1大入賞口に入賞した遊技球を検出可能な第1大入賞口センサと、第2大入賞口と、第2大入賞口に入賞した遊技球を検出可能な第2大入賞口センサとが設けられている遊技機になる。

また上記各形態では、第1始動口11又は第2始動口12への入賞に基づいて取得する乱数(判定用情報)として、大当たり乱数等の4つの乱数を取得することとしたが、一つの乱数を取得してその乱数に基づいて、大当たりか否か、当たりの種別、リーチの有無、及び変動パターンの種類を決めるようにしてもよい。すなわち、始動入賞に基づいて取得する乱数の個数および各乱数において何を決定するようにするかは任意に設定可能である。

また上記各形態では、大当たりに当選してそのことを示す特別図柄が停止表示されたことを制御条件として、大当たり遊技状態(特別遊技状態)に制御されるパチンコ遊技機として構成した。これに対して、スロットマシン(回胴式遊技機、パチスロ遊技機)として構成してもよい。

また、スロットマシンのタイプは、どのようなタイプであってもよい。ビッグボーナスやレギュラーボーナスへの入賞によって獲得メダルを増やす所謂ノーマル機(Aタイプのスロットマシン)であれば、ビッグボーナスやレギュラーボーナス等のボーナスを実行している状態が特別遊技状態に相当する。また、小役に頻繁に入賞可能なART(アシストリプレイタイム)やAT(アシストタイム)等の特別な遊技期間にて獲得メダルを増やす所謂ART機やAT機であれば、ARTやAT中の状態が特別遊技状態に相当する。また、ノーマル機では特別遊技状態への制御条件は、ビッグボーナスやレギュラーボーナスに当選した上で、有効化された入賞ライン上に、ビッグボーナスやレギュラーボーナスへの移行契機となる図柄の組み合せが各リールの表示結果として導出表示されることである。また、ART機やAT機では特別遊技状態への制御条件は、例えば、ARTやATの実行抽選に当選した上で、規定ゲーム数を消化するなどしてARTやATの発動タイミングを迎えることである。

7.上記した実施の形態に示されている発明

上記した実施の形態には、以下の各手段の発明が示されている。以下に記す手段の説明では、上記した実施の形態における対応する構成名や表現、図面に使用した符号を参考のためにかっこ書きで付記している。但し、各発明の構成要素はこの付記に限定されるものではない。

〈手段A〉

手段A1に係る発明は、

駆動源(頸部モータ301m)と、

前記駆動源の駆動力によって移動可能な可動部として、第1の可動部(頸部310)および第2の可動部(たてがみ部320)と、を備えることを特徴とする遊技機(パチンコ遊技機PY1)である。

例えば、従来技術として挙げられる特開平8−47568号公報には、複数の可動部をそれぞれに異なる駆動源の駆動力によって駆動する構成の遊技機が記載されている。しかしながら、従来のような構成では、可動部やその駆動源を含めた構成全体として、大きなスペースを有してしまうという問題があった。これに対し、本構成の遊技機では、駆動源が複数の可動部を駆動可能であることで、可動部やその駆動源を含めた構成を、小さなスペースにコンパクトに収めることが可能である。

手段A2に係る発明は、

手段A1に記載の遊技機であって、

前記第1の可動部は、第1の向きと第2の向きとに移動可能であり、

前記第2の可動部は、前記第1の可動部の前記第1の向きの移動に伴い、前記第1の向きに移動可能であることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、第1の可動部と第2の可動部とを駆動源の駆動力によって同じ向きに移動させる構成を、小さなスペースにコンパクトに設けることが可能である。

手段A3に係る発明は、

手段A2に記載の遊技機であって、

前記第1の可動部は、

遊技者が視認可能である第1の位置(演出状態)と、前記第1の位置よりも視認可能な領域が小さい第2の位置(退避状態)とをとることが可能であるとともに、

前記第1の向きの移動により、前記第1の位置から前記第2の位置へと変位可能なものであり、

前記第2の可動部は、

前記第1の向きの移動に伴い、前記第1の可動部に重なる領域が大きくなるものであることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、第1の可動部を第1の向きに移動させることで、可動部全体を遊技者が視認しにくいコンパクトな状態とすることが可能である。

手段A4に係る発明は、

手段A3に記載の遊技機であって、

前記第2の可動部は、

前記第1の向きの移動に伴い、前記第1の可動部の前面よりも後方に重なる領域が大きくなるものであることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、第1の可動部を第1の向きに移動させることで、第2の可動部を遊技者が視認しにくい状態としつつ、可動部全体としても遊技者が視認しにくいコンパクトな状態とすることが可能である。

手段A5に係る発明は、

手段A3または手段A4に記載の遊技機であって、

前記第1の可動部は、接触部材(ベース部210のストッパ部220)に対して相対的に移動可能に設けられており、

前記第2の可動部は、前記第1の可動部に、前記第1の可動部に対して相対的に移動可能に設けられており、

前記第1の可動部に、前記第1の可動部に対して相対的に移動可能に設けられ、前記第1の可動部が前記第1の向きに移動したときには前記接触部材に接触することで前記第2の向きに移動する第3の可動部(接触回転部材321)と、

前記第3の可動部が前記第2の向きに移動することで発生した動力を、前記第1の向きに変換しつつ前記第2の可動部へと伝達する変換伝達機構(たてがみ部320のギア部320gや接触回転部材321のギア部321g)と、を有することを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、複数の可動部を駆動部によって駆動可能な構成を簡素なものとすることが可能である。

手段A6に係る発明は、

手段A1から手段A5までのいずれかに記載の遊技機であって、

前記駆動源の駆動を制御可能な駆動制御手段(演出制御基板120)を備えることを特徴とする遊技機である。

〈手段B〉

手段B1に係る発明は、

駆動源(脚部ベースモータ401m)と、

前記駆動源の駆動力によって移動可能な第1の可動部(左前腕部420)と、

前記第1の可動部に、前記第1の可動部に対して回転可能に支持された第2の可動部(左前管部430)と、

前記第2の可動部の、前記第1の可動部に支持されている支持部(左前管部回転軸403)以外の被ガイド部(ローラー432)をガイドすることが可能なガイド面(滑走面211)を有するガイド部(ベース部210)と、を備えることを特徴とする遊技機(パチンコ遊技機PY1)である。

例えば、従来技術として挙げられる特開2013−150855号公報には、ある可動部に、さらに可動部を設けた構成の遊技機が記載されている。しかしながら、従来のような構成では、複数の可動部のそれぞれについて駆動源を設けていることで、駆動源の数が多くなってしまい、遊技機のコストが高くなってしまうなどの問題があった。これに対し、本構成の遊技機では、第1の可動部が駆動源の駆動力によって移動したことにより、第2の可動部の被ガイド部を、ガイド面に沿って移動させることが可能である。すなわち、駆動源の数を低減しつつ可動部を増やすことが可能であり、興趣性の向上を図ることが可能である。

手段B2に係る発明は、

手段B1に記載の遊技機であって、

前記被ガイド部は、ローラーであることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、ガイド面と第2の可動部との摩擦を、転がり摩擦とすることができることで、第2の可動部の動作を滑らかなものとすることが可能である。さらには、ガイド面の損傷等を抑制可能であることで、第2の可動部の滑らかな動作を長期に渡って維持することも可能である。

手段B3に係る発明は、

手段B2に記載の遊技機であって、

前記ガイド部は、前記被ガイド部の前記支持部を中心とした移動における第3の向きおよび前記第3の向きとは反対の第4の向きの一方の移動を規制可能なものであることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、ガイド面を対向して設けずに、ガイド部を小さく目立たないように構成することが可能である。

手段B4に係る発明は、

手段B2または手段B3に記載の遊技機であって、

前記第2の可動部を、前記被ガイド部が前記ガイド面に向かう向きに付勢することが可能な付勢部材(左前管部ばね403s)を備えることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、第1の可動部がガイド面から遠ざかる動作を行うとき、付勢部材による付勢力を、第1の可動部の動作方向に作用させることが可能である。これにより、第1の可動部の動作速度を速め、その速い動作によって興趣性の向上を図ることが可能である。

手段B5に係る発明は、

手段B2から手段B4までのいずれかに記載の遊技機であって、

前記駆動源は、前記第1の可動部を、前記支持部が前記ガイド面に近づく第1の向きと、前記支持部が前記ガイド面から遠ざかる第2の向きとに移動させることが可能であり、

前記第2の可動部は、前記第1の可動部の前記第2の向きの移動により、前記被ガイド部が前記ガイド面から離間する離間位置(演出状態)をとることがあることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、被ガイド部が第2の可動部の可動範囲の全域にてガイド面に接触する場合よりも、ガイド面を小さなものとすることが可能である。よって、装飾性の向上を図ることが可能である。また、被ガイド部が第2の可動部の可動範囲の全域にてガイド面に接触する場合、そのガイド面の形状により、第2の可動部が移動する前に、遊技者に、第2の可動部の移動態様が知られてしまうことがある。しかし、本構成の遊技機では、第2の可動部の離間位置が遊技者に知られてしまうことを防止することが可能であり、第2の可動部に遊技者が予想できない動作を行わせることが可能である。これにより、興趣性の向上を図ることが可能である。

手段B6に係る発明は、

手段B5に記載の遊技機であって、

前記離間位置に位置する前記第2の可動部の後方に重なる装飾部(画像表示装置50)を備えることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、ガイド部が装飾部と重なることを抑制した構成とすることが可能である。これにより、ガイド部が装飾部の視認性を阻害してしまうことを抑制可能である。

手段B7に係る発明は、

手段B2から手段B6までのいずれかに記載の遊技機であって、

遊技球が流下可能な遊技領域(遊技領域6)を備え、

前記ガイド面は、前記遊技領域の内側と重なる内ガイド面(内滑走面211i)と、前記遊技領域の外側と重なる外ガイド面(外滑走面211o)とを有するものであることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、第2の可動部を、遊技領域の内側と外側との間で動作させることが可能である。すなわち、第2の可動部の動作を迫力のあるものとし、興趣性の向上を図ることが可能である。

〈手段C〉

手段C1に係る発明は、

駆動力を発生可能な駆動源(頭部モータ302m)と、

可動に支持された可動部(頭部330)と、

前記駆動源から前記可動部までの間を、動力を伝達する機械要素によって接続可能な駆動伝達系(モータギア340および頭部ギア350)と、を備え、

前記駆動伝達系は、前記可動部側から前記駆動源側へ向かう動力の伝達を遮断可能な遮断可能状態をとることが可能なものであることを特徴とする遊技機(パチンコ遊技機PY1)である。

例えば、従来技術として挙げられる特開平8−47568号公報には、駆動源の駆動力により可動部を動作させる構成の遊技機が記載されている。しかしながら、従来のような構成では、駆動源が駆動されていないにもかかわらず、可動部が動作してしまう可能性があった。そして、可動部が、その動作タイミングでないときに動作してしまうこと等により、遊技興趣を低下させてしまうなどのおそれがあった。これに対し、本構成の遊技機では、遮断可能状態において、可動部の動作をロックすることが可能であり、可動部の状態を適切に保持することが可能である。

手段C2に係る発明は、

手段C1に記載の遊技機であって、

前記駆動伝達系は、前記機械要素として、第1の回転体(モータギア340)と、動力の伝達経路について前記第1の回転体の前記可動部側に隣り合う第2の回転体(頭部ギア350)とを有し、

前記第1の回転体および前記第2の回転体は、他方に動力の伝達が可能な伝達可能区間(それぞれ歯341、歯351が設けられた区間)と、他方への動力の伝達を遮断可能な遮断可能区間(それぞれ円弧外面342、凹部356が設けられた区間)とを有し、

前記駆動源は、前記遮断可能状態では、前記第1の回転体および前記第2の回転体に、互いの前記遮断可能区間同士を対面させるものであることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、可動部の動作のロックをより確実に行うことが可能である。

手段C3に係る発明は、

手段C2に記載の遊技機であって、

前記第1の回転体は、前記遮断可能状態であっても、前記駆動源の駆動力によって回転可能なものであることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、前記駆動源の駆動力により、遮断可能状態を適切に解除することが可能である。

手段C4に係る発明は、

手段C2または手段C3に記載の遊技機であって、

前記伝達可能区間は、歯車の歯が複数形成されており、第1の歯(歯341a、歯351a)は、前記第1の歯よりも前記遮断可能区間から遠い第2の歯(歯341a以外の歯341、歯351a以外の歯351)に比べて小さなものであることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、駆動源の駆動力によって遮断可能状態を解除する際には、その解除の初期に噛み合う歯を小さくしておくことで、遮断可能状態を円滑に解除することが可能である。

手段C5に係る発明は、

手段C1から手段C4までのいずれかに記載の遊技機であって、

前記駆動源の駆動を制御可能な駆動制御手段(演出制御基板120)を備えることを特徴とする遊技機である。

〈手段D〉

手段D1に係る発明は、

駆動力を発生可能な第1の駆動源(頸部モータ301m)および第2の駆動源(脚部ベースモータ401m)と、

前記第1の駆動源の駆動力によって移動可能な第1の可動部(第1可動部300)と、

前記第2の駆動源の駆動力によって移動可能な第2の可動部(第2可動部400)と、

前記第1の可動部の移動をロック可能なロック手段(第1可動部300の頸部310が、頸部回転軸301を中心に退避状態から演出状態へと回転することを制限できるもの)と、を備えることを特徴とする遊技機(パチンコ遊技機PY1)である。

例えば、従来技術として挙げられる特開平8−47568号公報には、駆動源の駆動力により可動部を動作させる構成の遊技機が記載されている。しかしながら、従来のような構成では、可動部が、その動作タイミングでないときに動作してしまうこと等により、遊技興趣を低下させてしまうなどのおそれがあった。これに対し、本構成の遊技機では、ロック手段により、第1の可動部の移動をロック手段によってロックすることが可能であり、第1の可動部の状態を適切に保持することが可能である。

手段D2に係る発明は、

手段D1に記載の遊技機であって、

前記第1の可動部は、第1の位置(演出状態)と第2の位置(退避状態)との間で移動可能であり、

前記第2の可動部は、第3の位置(演出状態)と第4の位置(退避状態)との間で移動可能であり、

前記第1の可動部および前記第2の可動部の少なくとも一方には、前記第1の可動部が前記第1の位置に、前記第2の可動部が前記第3の位置にそれぞれ位置している状態で、前記第2の可動部の前記第4の位置への移動を規制可能な規制部(突出部390)が設けられており、

前記ロック手段は、前記第1の可動部を前記第1の位置でロック可能なものであることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、ロック手段によって第1の可動部を第1の位置でロックすることで、第2の可動部が、第3の位置から第4の位置へと移動することを規制可能である。よって、第2の可動部に、第1の可動部のようなロック手段を設けずとも、第2の可動部が、その動作タイミングでないときに、第3の位置から第4の位置へと移動することを抑制可能である。

手段D3に係る発明は、

手段D2に記載の遊技機であって、

前記第2の可動部を、前記第3の位置から前記第4の位置へと向かう向きに付勢する付勢部(脚部ベースばね401s)を有することを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、付勢部の付勢力により、第2の可動部の第3の位置から第4の位置へと向かう向きの移動速度を速くしたり、その移動の加速度を高くしたりすることが可能である。これにより、第2の可動部に迫力のある移動を行わせることが可能であり、遊技興趣の向上を図ることが可能である。さらに、第2の可動部が、その動作タイミングでないときに、付勢部の付勢力によって第3の位置から第4の位置へと移動してしまうことを抑制可能である。

手段D4に係る発明は、

手段D2または手段D3に記載の遊技機であって、

前記第2の可動部は、前記第3の位置から前記第4の位置へと向かう向きに重力が作用するものであることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、第2の可動部が、その動作タイミングでないときに、重力の作用によって第3の位置から第4の位置へと移動してしまうことを抑制可能である。

手段D5に係る発明は、

手段D2から手段D4までのいずれかに記載の遊技機であって、

前記ロック手段は、

前記第1の駆動源から前記第1の可動部へと動力を伝達可能な伝達系に設けられ、

前記第1の駆動源が、前記第1の可動部を前記第2の位置から前記第1の位置へと移動させる向きの駆動力を、前記第1の可動部が前記第1の位置にある状態で発生させたときに、前記第1の可動部の移動をロック可能なものであることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、第1の可動部の移動のロックを第1の駆動源の駆動力によって行うことが可能であり、ロック手段のためだけの駆動源を不要とすることが可能である。

手段D6に係る発明は、

手段D2から手段D5までのいずれかに記載の遊技機であって、

前記第4の位置に位置する前記第2の可動部の後方に重なる装飾部(画像表示装置50)を備えることを特徴とする遊技機である。

本構成の遊技機では、その動作タイミングでないときに第3の位置から第4の位置へと移動した第2の可動部によって、装飾部の視認性が阻害されてしまうことを抑制可能である。