JP6736070B1 - コマ玩具 - Google Patents

コマ玩具 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6736070B1 JP6736070B1 JP2019127662A JP2019127662A JP6736070B1 JP 6736070 B1 JP6736070 B1 JP 6736070B1 JP 2019127662 A JP2019127662 A JP 2019127662A JP 2019127662 A JP2019127662 A JP 2019127662A JP 6736070 B1 JP6736070 B1 JP 6736070B1

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- component

- lock

- shaft portion

- top toy

- shaft

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS

- A63H—TOYS, e.g. TOPS, DOLLS, HOOPS OR BUILDING BLOCKS

- A63H1/00—Tops

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS

- A63F—CARD, BOARD, OR ROULETTE GAMES; INDOOR GAMES USING SMALL MOVING PLAYING BODIES; VIDEO GAMES; GAMES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- A63F9/00—Games not otherwise provided for

- A63F9/16—Spinning-top games

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS

- A63H—TOYS, e.g. TOPS, DOLLS, HOOPS OR BUILDING BLOCKS

- A63H1/00—Tops

- A63H1/02—Tops with detachable winding devices

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Multimedia (AREA)

- Toys (AREA)

Abstract

【解決手段】胴体と、軸部と、回転部品とを備えたコマ玩具であって、回転部品42は、前記胴体40に回転自在に付設され、回転部品42には第1の爪42cが設けられ、軸部10に第2の爪17が設けられ、胴体40と軸部10とは、回転部品42と軸部10とを上下方向から互いに突き合わせて中心軸を中心に所定角度相対回転させることで爪17と爪42cとが係合されることによって互いに結合され、結合状態では、回転部品42は、摺接抵抗によって軸部10と共回りするように構成されている。

【選択図】図11

Description

この胴体側爪と軸部側爪とが外れるまでの時間は、バトルの状況や初速などに依存するが、バトルの様をできるだけ長く楽しめることが好ましい。

従来は、そのための工夫として、胴体側爪と軸部側爪とが外れるまでの時間を長くするため、胴体側爪及び軸部側爪の他に、胴体及び軸部の双方に突起や起伏部といった摺接抵抗を設けたりしていた。摺接抵抗を設ければ、胴体と軸部とを相対回転させるような外部衝撃が作用しても、胴体と軸部とが相対回転し難くなるからである。

本発明は、それとは異なる構造で、胴体側爪と軸部側爪とが外れるまでの時間を長くすることができる構造を持つコマ玩具を提供することを目的としている。

胴体と、軸部と、前記胴体と前記軸部との結合部品である回転部品とを備えたコマ玩具であって、前記回転部品は、前記胴体に前記コマ玩具の中心軸を中心に回転自在に付設され、前記回転部品には第1の爪が設けられ、前記軸部に第2の爪が設けられ、前記胴体と前記軸部とは、前記回転部品と前記軸部とを上下方向から互いに突き合わせて前記中心軸を中心に所定角度相対回転させることで前記第1の爪と前記第2の爪とが係合されることによって互いに結合され、結合状態では、前記回転部品は、前記回転部品と前記軸部との間に生じる摺接抵抗によって前記軸部と共回りするように構成され、

前記胴体には、前記回転部品の他に、前記回転部品の前記胴体に対する回転をロックするロック位置とロックを解除するロック解除位置との間で動作可能なロック部品が設けられていることを特徴とする。つまり、回転部品と軸部との間に生じる摺接抵抗は、回転部品と胴体との間の摺接抵抗よりも大きくなっている。

図1は、本実施形態のコマ玩具1を示した斜視図である。

このコマ玩具1は、いわゆるバトルゲームに使用することが可能なコマ玩具である。このコマ玩具1は、互いの衝突による衝撃力で相手方のコマ玩具1を複数の要素に分解させて勝利とするようなバトルゲームに使用できる。

このコマ玩具1は、大別すると、軸部10と、性能可変リング30(図2参照)と、胴体40とを備えている。

1.軸部10

図2は軸部10及び性能可変リング30の半部を示した分解斜視図である。軸部10及び性能可変リング30の残りの半部は対称形状となっている。

軸部10は、下部に回転軸11と、中間部に鍔12と、上部に円筒部13とを備えている。回転軸11、鍔12及び円筒部13は合成樹脂で形成されている。勿論、材料は合成樹脂に限定されず、全部又は一部が金属やゴムその他の材料で形成されていてもよい。

軸部10の鍔12の下方部分は、当該鍔12から回転軸11の下端に向けて段階的に窄んだ形状となっており、全体として略逆円錐台状に形成されている。

鍔12及び円筒部13の前後には鍔12及び円筒部13に亘る孔15が1つずつ形成されている。また、鍔12の左右には突出部16が1つずつ形成されている。この突出部16の外面は鍔12の外周面と面一となっている。

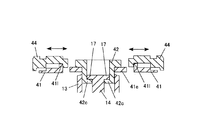

また、円筒部13の内側には円柱体14が立設されている。この円柱体14の上端は特に限定はされないが円筒部13の上端よりも僅かに高い位置に設定されている。この円柱体14の上端部の前後には半径方向外側に張り出す爪(第2の爪)17が1つずつ形成されている。

この可動部材18の上面18bの左右には、半径方向に延びる凸条(抵抗要素)20が1つずつ形成されている。

本実施形態では、性能可変リング30として例えば金属製のフライホイールが用いられている。性能可変リング30の底面には軸部10の鍔12を下方から収容可能な環状段部30aが形成されている。また、性能可変リング30の上面の左右には、上方に向けて張り出す逆U字状の突出部31が1つずつ形成されている。各突出部31の下側部分には、軸部10の突出部16を下方から収容可能な凹部32が形成されている。一方、性能可変リング30の上面には、各突出部31の直ぐ外側に上方に突出する舌片33が形成されている。

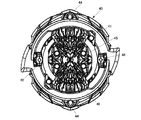

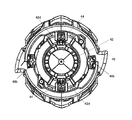

図3は胴体40の平面図、図4は胴体40を下方から見た斜視図、図5は胴主体41の斜視図、図6は胴主体41に組み付けられる部品の上方斜視図、図7は胴主体41に組み付けられる部品の下方斜視図である。

胴体40は図5に示す胴主体41を備えている。胴体40は、この胴主体41に回転部品42、円板43、ロック部品44、表装部品45、弧状部品46、ウエイト47及びリング部品48を組み付けることによって構成されている。

中央の浅底円筒部41cの底には浅底円筒部41cの内径よりも径の小さい円形孔41dが形成され、その縁は環状の内向きフランジ41eを形成している。

なお、胴体40と軸部10とが相対回転し、回転部品42が軸部10と一体的に回転するときには、性能可変リング30の舌片33はブリッジ41bの下側で回転するので、軸部10の回転が妨げられることはない。

この回転部品42の外向きフランジ42a下の円筒部42bは、胴主体41の円形孔41dに上方から差し込まれ、その際に、外向きフランジ42aは内向きフランジ41eの上に着座する。回転部品42の円筒部42bには、軸心を挟んで対向する位置に壁の内面側下端に内向き弧状の爪42c(第1の爪)が1つずつ形成されている。また、回転部品42のフランジ42aには、軸心を挟んで対向する位置に切欠き42dが1つずつ形成されている。さらに、回転部品42のフランジ42aには、軸心を挟んで対向する位置に弧状スリット42fが1つずつ形成されている。

なお、各弧状部品46の長手方向中間部には外側に張り出す爪46bが設けられている。

なお、このリング部品48の外周の一部が外方に張り出し相手方のコマ玩具に衝突するブレード48bを構成している。

先ず、軸部10の突出部16を下方から性能可変リング30の凹部32に合致させるようにして、軸部10と性能可変リング30とを嵌合状態に組み付ける。これを組付け体というものとする。一方、ロック部品44を胴体40の半径方向内方に移動させ、回転部品42の回転をロックしておく。次に、組付け体を胴体40に対する所定の回転位置で胴体40に下方から近付ける。このときには、軸部10の爪17と胴体40側の第1の爪42cとが上下方向で重なっていない状態、すなわち軸部10側の爪17が胴体40側の爪42c間に位置している。この状態が結合解除状態である。その後、上記組付け体の軸部10を胴体40側に押圧する。すると、まず、性能可変リング30が胴体40の下面に押し当てられる。さらに、軸部10内のコイルスプリング19が撓み、軸部10の爪17が胴体40の爪42cよりも上方に相対的に押し上げられる。そして、軸部10を性能可変リング30と一体的に胴体40に対して所定量回転させる。すると、軸部10側の爪17と胴体40側の爪42cとが上下で重なった状態となる。この状態で軸部10から手を離すと、軸部10内のコイルスプリング19の付勢力によって、軸部10側の爪17の下面と胴体側40の爪42cの上面とが強く当接される。この状態、すなわち軸部10側の爪17の下面と胴体40側の爪42cの上面とが当接された状態が結合状態である。これにより、軸部10と性能可変リング30及び胴体40とが結合され、図1に示すようなコマ玩具1が組み立てられる。なお、ここではコイルスプリング19の付勢力によって軸部10側の爪17の下面と胴体40側の爪42cの上面とが強く当接させているが、コイルスプリング19を用いずに、軸部10側の爪17の下面と胴体40側の爪42cの上面とを当接させてもよい。

続いて、このコマ玩具1を使用しての遊び方の一例を説明する。

この場合、リング部品48を胴体40に装着しておく。この場合には、ロック部品44を胴体40の半径方向外方に移動させた状態でリング部品48を装着する。これによって、ロック部品44による回転部品42のロック解除状態が維持される。なお、リング部品48を装着しなくてもよいが、この場合には、ロック部品44を胴体40の半径方向外方に移動させておかなくてもよい。

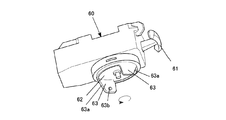

このランチャ60は、ゼンマイ動力によって作動され、紐をハンドル61で引くと、胴体40と性能可変リング30の舌片33がフォーク63によって押され、コマホルダ62が回転されるように構成されている。このコマホルダ62の回転は、下方に突設されたフォーク63によってコマ玩具1に伝達され、コマ玩具1を一の回転方向に回転させる。なお、ランチャ60でコマ玩具1を他の回転方向に回転させるには、ランチャ60の内部歯車の切り替えを行うか、他のランチャ60を用いる。

そして、ランチャ60のハンドル61を引き切ると、コマホルダ62の回転が停止する一方で、コマ玩具1は慣性力によって尚も回転するので、フォーク63の傾斜面63aを倣ってコマ玩具1がコマホルダ62から外れる。

リング部品48が外れると、ロック部品44は半径方向内方への移動が可能な状態となるが、遠心力によって半径方向外方に位置している。この状態でロック部品44の尖頭部(ブレード)44bに相手方のコマ玩具が当たると、ロック部品44が半径方向内方へ移動しようとする。しかし、回転部品42の切欠き42dとロック部品44とが対応位置にない間は、回転部品42の外向きフランジ42aの外周にロック部品44が突き当たるだけで回転ロックはされない。一方、ロック部品44が回転部品42の切欠き42dに対応する位置まで来たときには、ロック部品44の棒状部44aが切欠き42dに係合し(図10の下側のロック部品44参照)、胴体40に対する回転部品42の回転がロックされる。そして、胴体40と回転部品42とが一体となって軸部10に対して相対回転し、やがては、爪42cと爪17との係合が解除され、胴体40、軸部10及び性能可変リング30が分解される。

なお、ロック部品44に作用する遠心力が強い間は、一旦、相手方のコマ玩具や遊戯台との衝突によって半径方向内方に動作したロック部品44は遠心力によって再び半径方向外方に動作する。また、ロック部品44の棒状部44aが切欠き42dから離れている間は、爪17と爪42cとの間で相対移動が生じないわけではなく、外部衝撃を受ける箇所や大きさによって例えば一時的に回転部品42と胴主体41との摺接抵抗が増大した場合などには、相対移動が生じる。

10 軸部

17 爪(第2の爪)

40 胴体

41 胴主体

42 回転部品

42c 爪(第1の爪)

44 ロック部品

48 リング部品(可動規制部品)

Claims (6)

- 胴体と、軸部と、前記胴体と前記軸部との結合部品である回転部品とを備えたコマ玩具であって、前記回転部品は、前記胴体に前記コマ玩具の中心軸を中心に回転自在に付設され、前記回転部品には第1の爪が設けられ、前記軸部に第2の爪が設けられ、前記胴体と前記軸部とは、前記回転部品と前記軸部とを上下方向から互いに突き合わせて前記中心軸を中心に所定角度相対回転させることで前記第1の爪と前記第2の爪とが係合されることによって互いに結合され、結合状態では、前記回転部品は、前記回転部品と前記軸部との間に生じる摺接抵抗によって前記軸部と共回りするように構成され、

前記胴体には、前記回転部品の他に、前記回転部品の前記胴体に対する回転をロックするロック位置とロックを解除するロック解除位置との間で動作可能なロック部品が設けられていることを特徴とするコマ玩具。 - 前記ロック部品は、前記コマ玩具の回転によって前記ロック部品に作用する遠心力によりロックを解除することを特徴とする請求項1に記載のコマ玩具。

- 前記ロック部品は、ロック部が前記コマ玩具の半径方向に動作するように構成され、前記回転部品の前記胴体に対する所定の回転位置で、前記ロック部品に前記ロック部を前記コマ玩具の半径方向内方へ動作させる外部衝撃が作用した際に前記回転部品の前記胴体に対する回転をロックすることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のコマ玩具。

- 前記胴体には、前記ロック部品をロック解除位置に固定する第1の位置と前記ロック部品の動作を自由とする第2の位置との間で動作可能に構成され、前記第1の位置で前記ロック部品をロック解除位置に固定し、外部衝撃が作用した際に前記第2の位置まで動作する可動規制部品が設けられていることを特徴とする請求項3に記載のコマ玩具。

- 前記可動規制部品はリング部品であり、前記中心軸を中心に前記胴体に対して相対回転可能に構成され、相対回転によって前記第1の位置と前記第2の位置を取るようにされていることを特徴とする請求項4に記載のコマ玩具。

- 前記可動規制部品はリング部品であり、前記中心軸を中心に前記胴体に対して相対回転可能に構成され、前記第2の位置で前記胴体から離脱するように構成されていることを特徴とする請求項4に記載のコマ玩具。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2019127662A JP6736070B1 (ja) | 2019-07-09 | 2019-07-09 | コマ玩具 |

| KR1020190141539A KR20210006828A (ko) | 2019-07-09 | 2019-11-07 | 팽이 완구 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2019127662A JP6736070B1 (ja) | 2019-07-09 | 2019-07-09 | コマ玩具 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP6736070B1 true JP6736070B1 (ja) | 2020-08-05 |

| JP2021010678A JP2021010678A (ja) | 2021-02-04 |

Family

ID=71892411

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2019127662A Active JP6736070B1 (ja) | 2019-07-09 | 2019-07-09 | コマ玩具 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6736070B1 (ja) |

| KR (1) | KR20210006828A (ja) |

Family Cites Families (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6377211B1 (ja) | 2017-06-09 | 2018-08-22 | 株式会社タカラトミー | コマ玩具 |

-

2019

- 2019-07-09 JP JP2019127662A patent/JP6736070B1/ja active Active

- 2019-11-07 KR KR1020190141539A patent/KR20210006828A/ko not_active Ceased

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2021010678A (ja) | 2021-02-04 |

| KR20210006828A (ko) | 2021-01-19 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN210057374U (zh) | 陀螺玩具 | |

| JP6431629B1 (ja) | コマ玩具 | |

| JP6258541B1 (ja) | コマ玩具 | |

| JP6111365B1 (ja) | コマ玩具 | |

| JP5793631B1 (ja) | コマ玩具 | |

| JP6377211B1 (ja) | コマ玩具 | |

| JP5969151B1 (ja) | コマ玩具 | |

| JP6250202B1 (ja) | コマ玩具 | |

| JP6232113B1 (ja) | コマ玩具、及びコマ玩具の部品の取付け方法 | |

| JP6261786B1 (ja) | コマ玩具 | |

| JP6618970B2 (ja) | コマ玩具 | |

| JP6644338B1 (ja) | コマ玩具 | |

| JP6904543B2 (ja) | コマ玩具 | |

| JP6526766B2 (ja) | 玩具の部品取外し構造 | |

| JP6346976B1 (ja) | コマ玩具 | |

| JP6232153B1 (ja) | コマ玩具 | |

| JP6516587B2 (ja) | コマ玩具 | |

| JP6736070B1 (ja) | コマ玩具 | |

| JP2019146664A (ja) | コマ玩具 | |

| JP2020137546A (ja) | コマ玩具 | |

| JP6554649B1 (ja) | コマ玩具 | |

| CN205516446U (zh) | 陀螺玩具 | |

| JP6250203B1 (ja) | コマ玩具 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20191121 |

|

| A871 | Explanation of circumstances concerning accelerated examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871 Effective date: 20191121 |

|

| A975 | Report on accelerated examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005 Effective date: 20191203 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20191210 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20191226 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20200114 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20200330 |

|

| C60 | Trial request (containing other claim documents, opposition documents) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C60 Effective date: 20200330 |

|

| A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20200416 |

|

| C21 | Notice of transfer of a case for reconsideration by examiners before appeal proceedings |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C21 Effective date: 20200421 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20200616 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20200707 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6736070 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |