JP6464339B2 - 発電装置 - Google Patents

発電装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6464339B2 JP6464339B2 JP2017000465A JP2017000465A JP6464339B2 JP 6464339 B2 JP6464339 B2 JP 6464339B2 JP 2017000465 A JP2017000465 A JP 2017000465A JP 2017000465 A JP2017000465 A JP 2017000465A JP 6464339 B2 JP6464339 B2 JP 6464339B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- magnet

- coil

- pipe

- power generation

- attached

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER

- H02K—DYNAMO-ELECTRIC MACHINES

- H02K35/00—Generators with reciprocating, oscillating or vibrating coil system, magnet, armature or other part of the magnetic circuit

- H02K35/02—Generators with reciprocating, oscillating or vibrating coil system, magnet, armature or other part of the magnetic circuit with moving magnets and stationary coil systems

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Power Engineering (AREA)

- Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Description

更に、移動部のマグネットが移動して遠ざかり、両マグネットの反発する磁力が弱まることで、発電部のマグネットの自重により、コイル内を通過して元の位置に戻している。(文献1)

或は、前記バネの代わりに、前記マグネットに反発力を与える極性のマグネットを、前記パイプの下部に配置し、同様に全体に振動を与えて発電エネルギーを取得している物もある。(文献2)

又、前記パイプを垂直に設けて前記マグネットの自重を利用しているので、前記パイプを水平に位置づけた場合、前記マグネットの復帰は難しくなり、連続した発電を行なえない可能性もある。

文献4においては、パイプの端部に取り付けたマグネットの反発力により、常にパイプ内のマグネットに反発力を与えているので、移動部のマグネットが近づいてもパイプ内のマグネットの移動速度は減速される。

コイルはケース内に取り付けられ、コイルからの出力は、電線にて制御部のブリッジダイオード、コンデンサー、抵抗に接続され、外部機器の発光ダイオードを点灯する。

図2は発電内容の詳細を示す為に、回転する移動部の第1車輪4部分と発電部の第1コイル10部分と制御部のブリッジダイオード8部分を拡大して示したものである。

又、図3は図1の発電装置13を上から見た平面図であり、車輪と発電部の一部分を断面で表した図である。

第1コイル10より発生する誘導電流は、ブリッジダイオード8で整流され、その電気エネルギーで、外部機器の発光ダイオード12を点灯する。

更に、回転軸の車軸5に対して平行に移動する発電部の第2マグネット2を内部に有する第1パイプ6を、第1コイル10に圧入して、第1コイル10から第1パイプ6を取り外して、第1パイプ6を交換できるようにし、更に、第1パイプ6の両端部に第1蓋7と第2蓋22を取り付ける。

又、第1マグネット1、第3マグネット3の固定する位置は相手側となる第2マグネット2との間隔及び反発力が最良の状態になるように、それぞれの調整板21の厚みを調整して第1車輪4と第2車輪11に取り付ける。

又、図2に示すように、車軸5に取り付けられた第1車輪4の側面にネジ19等を利用して第1マグネット1が取り付けられ、第2車輪11の側面にもネジ19等を利用して第3マグネット3が取り付けられている。

例えば、第1マグネット1の取り付け位置が円周の90度の場合、第3マグネット3の位置は270度となるようにする。

この時、第1パイプ6の両端部の一方と、両方の蓋の一方をネジ加工せず、片側だけのネジ加工で第2マグネットの反発力を調整しても良い。

これにより、架台18を引っ張って移動すると、発電装置13の両車輪が回転して発電装置13も移動する。

この時、第1コイル10には誘導電流が発生し、ブリッジダイオード8で整流され、その電気エネルギーにより、図1に示す保持板17に取り付けられた発光ダイオード12を点灯する。

一方で反対側の第2車輪に取りつけられた第3マグネット3が回転して近づき、第3マグネット3の反発力により、第2マグネット2は第1コイル10の左端より第1コイル10の右端部付近に移動して発電する。

第1コイル10の発生電流はブリッジダイオード8で整流され、その電気エネルギーで発光ダイオード12を点灯する。

これにより、夜間に、この発電装置13を取り付けた前方や、別の発光ダイオードを取り付けた場所を確認でき、安全性が確保できる。

この場合、ネジ加工無しの蓋はパイプの端部から簡単に外れない材質等で形成して、パイプとの密着性を良くする必要がある。

又、図2では、第1パイプ6の内部に挿入する第2マグネット2の形状は円筒形であるが、第1パイプ6や第1コイル10等の形状を多角や他の形状等にし、挿入する第2マグネット2を多角や他の形状にしてもよい。

これにより、第1コイル10内に第1パイプ6を挿入し、続いて、取り外しできる2つのコイル押さえ68により、第1コイル10の両端を固定すると、第1コイル10と第1パイプ6を密着させて固定することが可能となり、第2マグネットの移動で内部がすり減った第1パイプを交換することが出来るようになる。

例えば、ゴムやプラスチック、ガラス、真ちゅう、アルミ、木、銅、ステンレス等の材質で形成されるようにする。

また、第2パイプ23の外周に第2コイル28を取り付け、ケース15の幅が広くなり、両車輪間の間隔が広くなった場合に対応できるようにしたものである。

実施例1で説明した第1車輪4や第2車輪11及び、その他の発電部以外の部品は実施例1と同様であり説明してあるので、図面と説明内容は省略する。

更に、車軸5に取り付けられた左右の車輪が回転し、右側に有る第1車輪4に取り付けられた第1マグネット1が近づくと、第1マグネット1と第2マグネット2の反発力により、発電体83は左に移動して第1コイル10と第2コイル28内を通過して発電し、第2パイプ23の左端部へ移動して停止する。

更に第1車輪4が回転して第1マグネット1が遠ざかると、第2マグネット2との反発力が弱まり、一方で第4マグネット30の反発力により、第2マグネット2は再度第1コイル10内を移動して発電する。

又、ケース15の幅が広くなった場合でも、中間に有る連結板67の長さを長くすることにより、効率の良い発電を行なうことができる。

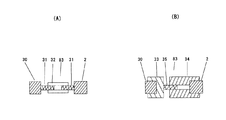

図3で示した第1パイプ6の右端部に取り付けられた第1蓋7を取り外し、架台24をケース15に取り付け、移動可能な非磁性体の止め板26を架台24に取り付ける。

これにより、第1パイプ6内の第2マグネット2は、この止め板26により停止し、止め板26を移動させると第2マグネット2を取り出せ、移動で磨り減った第2マグネット2の交換を容易に行なうことができ、第1パイプ6内の異物の除去等を行なうことができる。

これは、実施例1で説明した図3のケース15の側面66を利用した場合と同じで、ケース15の幅が一定で、第1パイプ6内での第2マグネット2の移動距離が一定な場合、第1蓋7を省くことが可能となるようにしたものである。

また、図5(B)のように停止板27が取り付けられた架台24を移動して、第1パイプ6の中央部に停止板27が移動できるようにし、第2マグネット2に吸引力を与えて、第2マグネット2の移動を停止し、発電を停止してもよい。

図6(A)は、連結板67の内部をネジ加工した連結板32にして、その内部を断面で表したものであり、第2パイプ23内の第4マグネット30と第2マグネット2は各々ネジ31により接続されている。

これにより、第4マグネット30と第2マグネット2は連結板33と連結板34により連結される。

又、2つのマグネットは、それぞれの連結板に埋め込まれているので、移動時に於けるマグネットの磨耗を防ぐことができる。

移動部の車輪は実施例1と同じなので説明を省略し、コイル以降の制御部の部品も同じ物を増やしたものであり、第4マグネット30と第2マグネット2は長さの違う連結板38によって連結され、更に、第4マグネット30と第2マグネット2の間は、複数個の連結板38によって各マグネットを連結し、5個以上は省略してあり、また、コイルも4個以上は省略してある。

これにより、実施例1で示すケース15の幅が広く、両車輪間の距離が長くなった場合でも対応できるようになる。

また、図8に示すように、第3コイル39の内部には2分割された第1補間板41と第2補間板42が挿入されている。

この2つの補間板は第3コイル39内部に圧入され、発電体69の移動によって生じる第3コイル39の磨耗を防ぐことができる。

又、コイル架台40は発電体69の中間部に取り付け、各コイルに対して各マグネットの最良の発電位置を決めることができ、発電体69の長さが短いときは取り付ける必要はない。

長穴43は第3コイル39の位置調整が出来るように長い穴が開いており、これにより、コイル架台40を複数個取り付けると、発電体69の中間部に有る、複数個のマグネットに対する最適な位置あわせができるようになる。

また、発電体69の移動方向が水平の場合、発電体69の重力は、主に下に有る第2補間板42に加わるので、第1補間板41を削除し、動作させても良い。

これにより、どちらか一方のパイプ受けを取り外すと内部に有る発電体69を取り出すことができる。

また、発電体69の両端部をこれらのパイプ受けで支えているので、摩擦ですり減った第1パイプ受け36と第2パイプ受け37の交換を行なうこともできる。

図9はその全体を示した斜視図であり、図10(A)は、図9の発電部と両側にある移動部の回転体を一部断面にして表した図であり、図10(B)は複数のマグネットを取り付ける位置を波線で表した図である。

第1回転体46と第2回転体47は、両端部がネジ加工された車軸60のネジ48部分にナット49により取り付けられ、車軸60はベアリング50によって保持され、このベアリング50は第2固定台70に支えられている。

又、第2パイプ23の取り付け位置は、図10(B)の第1波線51と第2波線75で示され、車軸60から同じ距離で、発電体83が第1マグネット1と第3マグネット3の反発力を得ることができる位置にする。

これにより、岸辺にこの装置を設置し、水車56を川等の流れの有る水面、或は水中に入れて回転させると、その回転力がベルト55、プーリー53、連結棒54を経て車軸60へ伝えられ、車軸60に取り付けられた第1回転体46と第2回転体47は回転し始め、第1マグネット1と第3マグネット3も回転軸である車軸60を中心として、それぞれ回転して円運動を開始する。

本案の発電装置では、川の流れが緩やかでも、水車56を回転する水量、または、強い力が有れば、大きな発電量を得ることが出来るので山間部の水流の速い場所へ設置する必要もなくなり、穏やかな流れの下流の川での発電に応用できる。

車軸60に水車56の代わりに風車など、他の自然エネルギーを利用して回転する別な機構の回転体を接続すれば、水車56と同じ様に回転数の低いエネルギーで発電を行なう事もできる。

これにより、車軸60に第3回転体57と第4回転体58を簡単に取り付けることができるようになる。

また、図11(B)のように、第1固定台45を2個にした場合、中間部の回転体の取り付けは、第1固定台45から車軸59を分離せずに行なえ、第3回転体57と第4回転体58の取り付け位置の移動や交換を容易に行なうことができるようになる。

図11(B)は実施例7の図10(A)の第1固定台45が2個の場合の実施例であり、長くした車軸59に間隔を空けて第1固定台45を取り付け、中間部を含めて3箇所に第4回転体58が取り付けられた状態を示した断面図である。

更に、図10(B)の第1回転体46の波線75の外側に新たな第1マグネット1を取り付け、一方で、第1固定台45の外側にも発電部を増やせば、更に大きな発電量を得ることができるようになる。

これにより、実施例9の図11(B)のように複数の第1固定台45を利用する場合、長い車軸の中間に第1固定台45を追加することが可能となり、又、第1固定台45を上方へ取り出して、各マグネットや各コイル等の部品の交換、及び修理等が容易に行なえるようになる。

プーリー53以降は実施例7の図9と同様に水車56に連結され、図15では省略してあり、図16(A)は、詳細を説明する為に、第4固定台81の一部と車軸60やネジ48部分等を削除してある。

一方で、第4固定台81には複数のコイル架台71が取り付けられ、その先端に第4コイル76、第5コイル77を含めた複数のコイルが取り付けられている。

図16(B)はその発電体80の詳細を示しており、第6マグネット73と第7マグネット74はそれぞれ連結板72に固定され、連結板72の穴78に他の連結板72の突起79を挿入して、複数の連結板72を連結し、連結板72の形状を円形が形成できるようにする。

又、図16(A)で示す第1マグネット1の取り付け位置は、第1波線51で示すように第1回転体46の中心部より同じ距離に有り、発電体80に有る複数のマグネットに吸引力を与え、第1回転体46が回転すると、発電体80が回転できるようにする。

第1回転体46に取り付けられた複数の第1マグネットも回転し、それに吸引されている、反対側に有る発電体80も回転し始める。

この時、発電体80の部品である連結板72と複数のマグネットは、第1マグネットに吸引される為に、第1回転体46側に移動し、第4コイル76を含む複数のコイルに接しながら回転する。

また、図16(B)のように連結板72が分離できるので、過度にすり減った連結板72を交換することができる。

また、図17(B)のように、発電体80の外側に別の発電体を配置し、反対側の第1回転体46にも第2波線で示す同じ位置に、第1マグネット1を配置して、発電量を大きくするようにしても良い。

2 第2マグネット

3 第3マグネット

4 第1車輪

5 車軸

6 第1パイプ

7 第1蓋

8 ブリッジダイオード

9 電線

10 第1コイル

11 第2車輪

12 発光ダイオード

13 発電装置

14 電線

15 ケース

16 車軸受け

17 保持板

18 架台

19 ネジ

20 ナット

21 調整板

22 第2蓋

23 第2パイプ

24 架台

25 ネジ

26 止め板

27 停止板

28 第2コイル

29 止め板

30 第4マグネット

31 ネジ

32 連結板

33 連結板

34 連結板

35 ネジ

36 第1パイプ受け

37 第2パイプ受け

38 連結板

39 第3コイル

40 コイル架台

41 第1補間板

42 第2補間板

43 長穴

44 ネジ

45 第1固定台

46 第1回転体

47 第2回転体

48 ネジ

49 ナット

50 ベアリング

51 第1波線

52 連結器

53 プーリー

54 連結棒

55 ベルト

56 水車

57 第3回転体

58 第4回転体

59 車軸

60 車軸

61 切り込み

62 コンデンサー

63 抵抗

64 止め板

65 第3固定台

66 側面

67 連結板

68 コイル押さえ

69 発電体

70 第2固定台

71 コイル架台

72 連結板

73 第6マグネット

74 第7マグネット

75 第2波線

76 第4コイル

77 第5コイル

78 穴

79 突起

80 発電体

81 第4固定台

82 第5回転体

83 発電体

Claims (8)

- 回転する移動部に取り付けられた第1マグネットの移動によって、前記第1マグネットに反発力を与える極性の第1パイプ内にある第2マグネットが、第1コイル内を移動して発電する発電装置に於いて、

前記第1パイプの両端に回転する移動部と前記第1パイプの外側に前記第1コイルを有する発電部を、前記第2マグネットの移動方向が、前記移動部の回転軸と平行になるように固定し、

前記第1マグネットを移動して近づけ、前記第2マグネットを反発させて前記第1コイル内を移動させ、誘導電流を発生させて発電し、

前記第1マグネットが移動して遠ざかり、続いて、他方の移動部に取り付けた第3マグネットを移動して近づけ、前記第2マグネットに反発力を与え、前記第2マグネットが前記第1コイル内を移動し、誘導電流を発生させて発電し、電気エネルギーを取得する事を特徴とした発電装置。 - 請求項1記載の発電装置において、前記第1コイルの内部に前記第1パイプを圧入して発電部を形成し、前記第1コイルから前記第1パイプを抜き取り、前記第1パイプと前記第1コイルを分離できるようにしたことを特徴とした発電装置。

- 回転する移動部に取り付けられた第1マグネットの移動によって、前記第1マグネットに反発力を与える極性の第2パイプ内にある第2マグネットが、第1コイル内を移動して発電する発電装置に於いて、

前記第2パイプの両端に回転する移動部と前記第2パイプの外側に前記第1コイルと第2コイルを有する発電部を、前記第2マグネットの移動方向が、前記移動部の回転軸と平行になるように固定し、

前記第2マグネットと第4マグネットを、非磁性体の連結板で接続して形成される発電体を前記第2パイプ内に挿入し、

第1マグネットを移動して近づけ、前記第2マグネットを反発させて、前記第2マグネットが前記第1コイル内を移動し、誘導電流を発生させて発電し、

前記第1マグネットが移動して遠ざかり、続いて、他方の移動部に取り付けた第3マグネットを移動して近づけ、前記第4マグネットに反発力を与え、前記第4マグネットが前記第2コイル内を移動し、誘導電流を発生させて発電し、電気エネルギーを取得する事を特徴とした発電装置。 - 請求項3記載の発電装置において、前記第4マグネットと前記第2マグネット間の距離を、前記連結板の長さにより変化させたことを特徴とした発電装置。

- 請求項3記載の発電装置において、前記発電部を回転軸の車軸から同じ距離で、角度が違う位置に複数個、第1固定台に取り付け、

前記各発電部の第2マグネットに反発力を与える前記第1マグネットを、車軸から同じ距離に複数個、回転する第1回転体に取り付け、

同様に、前記各発電部の第4マグネットに反発力を与え、他方の前記移動部に取り付けた第3マグネットを、車軸から同じ距離に複数個、回転する第2回転体に取り付け、

前記発電体の移動方向が、各回転体の回転軸と平行になるように各発電部を前記第1固定台に固定し、

前記第1マグネットを移動して近づけ、前記第2マグネットを反発させて、前記第2マグネットが前記第1コイル内を移動し、誘導電流を発生させて発電し、

前記第1マグネットが移動して遠ざかり、続いて、第3マグネットを移動して近づけ、前記第4マグネットに反発力を与え、前記第4マグネットが前記第2コイル内を移動し、誘導電流を発生させて発電する事を特徴とした発電装置。 - 請求項5記載の発電装置において、前記第1固定台に切り込みを入れて、前記車軸より前記第1固定台が取り外しできるようにした事を特徴とした発電装置。

- 回転する移動部に取り付けられた第1マグネットの移動によって、前記第1マグネットより吸引力を得る極性の第6マグネットが、第4コイル内を移動して発電する発電装置において、

第4固定台に、前記第1マグネットを有し、回転する移動部である第1回転体と、前記第4コイルを取り付け、

前記第6マグネットと連結板を接続して形成される発電体を前記第4コイル内に挿入し、

前記発電体の第6マグネットに吸引力を与える前記第1マグネットを、前記第1回転体の回転軸を中心に、円周方向へ配置して回転させ、

前記発電体の回転方向が、前記第1回転体の回転方向と同じ向きになるようにし、

前記第1マグネットの吸引力により、前記発電体を回転させて、前記第4コイルに誘導電流を発生させて発電し、電気エネルギーを取得する事を特徴とした発電装置。 - 請求項7記載の発電装置において、前記第6マグネットを有し、取り外し可能な前記連結板を組み合わせ、前記発電体を円形に形成できるようにした事を特徴とした発電装置。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017000465A JP6464339B2 (ja) | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 発電装置 |

| PCT/JP2017/046464 WO2018128115A1 (ja) | 2017-01-05 | 2017-12-25 | 発電装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017000465A JP6464339B2 (ja) | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 発電装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2018110496A JP2018110496A (ja) | 2018-07-12 |

| JP2018110496A5 JP2018110496A5 (ja) | 2018-10-04 |

| JP6464339B2 true JP6464339B2 (ja) | 2019-02-06 |

Family

ID=62789529

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2017000465A Active JP6464339B2 (ja) | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 発電装置 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6464339B2 (ja) |

| WO (1) | WO2018128115A1 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN112737213B (zh) * | 2021-01-18 | 2022-04-15 | Oppo广东移动通信有限公司 | 电子设备及其供电装置 |

Family Cites Families (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS6013464A (ja) * | 1983-06-30 | 1985-01-23 | Eastern Electric Kk | 発電装置 |

| JP2009022140A (ja) * | 2007-07-13 | 2009-01-29 | Sumida Corporation | 回転型電磁発電機及び回転型電磁発電機の製造方法 |

| JP2010283983A (ja) * | 2009-06-04 | 2010-12-16 | Katsuyuki Kamibayashi | 発電機 |

| JP5153955B1 (ja) * | 2012-07-03 | 2013-02-27 | 勝行 上林 | エネルギー変換装置 |

| JP6089191B2 (ja) * | 2013-03-26 | 2017-03-08 | 信 羽鳥 | 発電装置 |

| JP6149593B2 (ja) * | 2013-08-08 | 2017-06-21 | スミダコーポレーション株式会社 | 振動発電機 |

| JP6092414B2 (ja) * | 2013-10-14 | 2017-03-08 | サンライジング エコ−フレンドリー テクノロジー カンパニー、リミテッド | 移動誘導及び発電装置 |

-

2017

- 2017-01-05 JP JP2017000465A patent/JP6464339B2/ja active Active

- 2017-12-25 WO PCT/JP2017/046464 patent/WO2018128115A1/ja active Application Filing

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| WO2018128115A1 (ja) | 2018-07-12 |

| JP2018110496A (ja) | 2018-07-12 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US6756719B1 (en) | Electrical generator with separated coil and set of magnets | |

| US8536759B2 (en) | AC generator | |

| US10389206B2 (en) | Method and apparatus to drive a rotor and generate electrical power | |

| US20160036310A1 (en) | Magnetic Levitation Electrical Generator | |

| TW201216598A (en) | Electric power generator with ferrofluid bearings | |

| CA2707177A1 (en) | Generator utilizing fluid-induced oscillations | |

| JP6464339B2 (ja) | 発電装置 | |

| JP2020182285A (ja) | 発電装置 | |

| JP2019205256A (ja) | 発電装置 | |

| JP7481749B2 (ja) | 発電機 | |

| US11626225B2 (en) | Magnetic levitation electrical generator | |

| CN106300844B (zh) | 阵列电机 | |

| CN107925335B (zh) | 非接触发电机 | |

| JP2014091494A (ja) | 自転車の認識装置 | |

| US20190341827A1 (en) | Method and Apparatus to Drive a Rotor and Generate Electrical Power | |

| JP2021182829A (ja) | 発電機 | |

| US20180375418A1 (en) | Magnetic levitation electrical generator | |

| JP7473256B1 (ja) | 発電機 | |

| WO2019186217A1 (en) | Camera stabilizer | |

| JP2020162302A (ja) | 発電装置 | |

| CN214674572U (zh) | 一种节能直流永磁电动机 | |

| JP2019176585A (ja) | 発電装置 | |

| JP2023115471A (ja) | 発電機 | |

| CA3051741A1 (en) | Magnetic levitation electrical generator | |

| JP2020025371A (ja) | 発電装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20180821 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20180821 |

|

| A871 | Explanation of circumstances concerning accelerated examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871 Effective date: 20180821 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20180830 |

|

| A975 | Report on accelerated examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971005 Effective date: 20180921 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20181016 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20181018 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6464339 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |