JP6237103B2 - 情報収集装置、情報収集方法、及び情報収集プログラム - Google Patents

情報収集装置、情報収集方法、及び情報収集プログラム Download PDFInfo

- Publication number

- JP6237103B2 JP6237103B2 JP2013216793A JP2013216793A JP6237103B2 JP 6237103 B2 JP6237103 B2 JP 6237103B2 JP 2013216793 A JP2013216793 A JP 2013216793A JP 2013216793 A JP2013216793 A JP 2013216793A JP 6237103 B2 JP6237103 B2 JP 6237103B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- data

- collection

- information

- timing

- measurement

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Description

図1は、第1実施形態における情報収集システムの概略構成の一例を示す図である。図1に示す情報収集システム10は、情報収集装置11と、収集対象空間の一例である建物12とを有する。情報収集装置11と、建物12とは、例えばインターネットやLocal Area Network(LAN)等に代表される通信ネットワーク13によりデータの送受信が可能な状態で接続される。

図1の例に示す第1実施形態における情報収集装置11は、提示情報設定部21と、提示情報データベース(以下、データベースを「DB」という)22と、データ収集タイミング調整部23と、データ取得部24と、データ加工部25と、提示部26とを有する。

図1の例における建物12は、機器31と、センサ32と、データ収集部33とを有する。機器31やセンサ32は、建物12に設けられた各家電機器等の消費電力、太陽光発電による電力、建物12の内外の環境状況等を取得するための計測デバイスである。

次に、情報収集装置11のハードウェア構成例について、図を用いて説明する。図2は、情報収集装置のハードウェア構成の一例を示す図である。図2の例において、情報収集装置11は、入力装置41と、出力装置42と、ドライブ装置43と、補助記憶装置44と、主記憶装置45と、Central Processing Unit(CPU)46と、ネットワーク接続装置47とを有し、これらはシステムバスBで相互に接続されている。

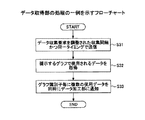

次に、本実施形態における情報収集装置11における処理(情報収集処理)の一例について、フローチャートを用いて説明する。図3は、情報収集装置の処理の一例を示すフローチャートである。図3の例において、情報収集装置11の提示情報設定部21は、提示するグラフ情報等を設定する(S01)。なお、S01の処理は、情報を収集する前処理としてユーザや管理者等が事前に行っていてもよい。S01の処理で得られた各種設定情報は、提示情報DB22に記憶される。

次に、上述した提示情報設定部21の具体例について、フローチャートを用いて説明する。図4は、提示情報設定部の処理の一例を示すフローチャートである。図4の例において、提示情報設定部21は、提示するグラフ毎に必要なデータを設定する(S11)。なお、設定は、ユーザ等によりキーボード等の入力手段等を用いて設定することができるが、これに限定されるものではない。

次に、上述したデータ収集タイミング調整部23の具体例について、フローチャートを用いて説明する。図5は、データ収集タイミング調整部の処理の一例を示すフローチャートである。

ここで、提示情報DB22の具体例について、図を用いて説明する。図6は、提示情報DBの具体例を示す図である。図6の例において、提示情報DB22の項目としては、例えば「グラフ識別子」、「使用データ」、「収集先アドレス」、「データ更新間隔」、「演算式」、「グラフ目盛間隔」、「収集タイミンググループ」等があるが、これに限定されるものではない。

次に、上述したデータ取得部24の具体例について、フローチャートを用いて説明する。図8は、データ取得部の処理の一例を示すフローチャートである。図8の例において、データ取得部24は、データ収集要求を、データ収集タイミング調整部23で調整された収集間隔かつ同一タイミングで建物12に送信し(S31)、提示するグラフで使用されるデータを建物12から取得する(S32)。

次に、上述したデータ加工部25の具体例について、フローチャートを用いて説明する。図10は、データ加工部の処理の一例を示すフローチャートである。図10の例において、データ加工部25は、データ取得部24から通知を受けた後、使用データ毎に、データ補間の必要があるか否か判定する(S41)。S41の処理において、データ加工部25は、例えば1つ前に受信したデータの時刻と、最新データの時刻との差が、グラフ目盛間隔より大きい場合や、データ更新間隔がグラフ目盛間隔より大きい場合に、データ補間の必要があると判定する。S41の判定手法は、これに限定されるものではない。

上述したデータ加工部25における補間手法(S42の処理)の具体例について説明する。本実施形態における補間手法では、定期的に収集データを収集し、時系列データを生成する。次に、データ加工部25は、この時系列データから、ベース以外の時系列データを抽出する。例えば、最低値付近の値で変化が小さい期間をベースとすると、最低値付近で値が大きく「+」に変化したタイミングから、逆に最低値付近で変化が小さくなったタイミングまでの期間がベース以外となる。

次に、図11は、取得データと加工データの具体例を説明するための図である。

次に、上述した提示部26により提示されるデータ例について、図を用いて説明する。図12は、提示部により提示されたデータ例を示す図である。提示部26は、上述したグラフ識別子に基づいて、例えば図12(A)〜(C)に示すようなグラフを画面等に表示したり、紙等に印刷することで、ユーザに提示することができる。

次に、第2実施形態について説明する。なお、第2実施形態における機能構成やハードウェア構成は、上述した第1実施形態における構成と同様の構成を用いることができるため、ここでの具体的な説明は省略する。第2実施形態は、上述した第1実施形態と比較すると、例えば提示情報設定部21において、グラフに提示するデータの単位を設定する。

次に、第3実施形態について説明する。なお、第3実施形態における機能構成やハードウェア構成は、上述した第1実施形態における構成と同様の構成を用いることができるため、ここでの具体的な説明は省略する。第3実施形態は、上述した第1実施形態と比較すると、収集タイミングをデバイス種別の優先度に応じて調整する機能を有する。

(付記1)

提示情報を提示する際に必要な計測データをグループ化し、グループ内の計測データの収集タイミングを同期させるように調整するデータ収集タイミング調整部と、

前記データ収集タイミング調整部により調整された前記収集タイミングで1又は複数の計測デバイスから計測データを取得するデータ取得部とを有することを特徴とする情報収集装置。

(付記2)

前記データ取得部で取得した計測データを用いて予め設定された演算を実行して前記提示情報を取得するデータ加工部を有し、

前記データ加工部は、前記提示情報で提示する時間間隔において取得できていない期間の計測データを、前記データ取得部で既に取得した計測データを用いて補間することを特徴とする付記1に記載の情報収集装置。

(付記3)

前記データ加工部は、

前記提示情報に対応させて前記計測データの数値の単位を変換することを特徴とする付記2に記載の情報収集装置。

(付記4)

前記データ収集タイミング調整部は、

前記計測データの収集タイミングを、前記計測デバイスのデバイス種別毎の優先度に応じて調整することを特徴とする付記1乃至3のうち何れか1項に記載の情報収集装置。

(付記5)

前記データ収集タイミング調整部は、

前記グループ間の計測データの収集タイミングを前記グループ毎に所定間隔ずらして、前記グループ間の計測データの収集タイミングを分散させることを特徴とする付記1乃至4のうち何れか1項に記載の情報収集装置。

(付記6)

前記データ収集タイミング調整部は、

前記グループ毎に所定間隔ずらした収集タイミングを設定し、設定した各収集タイミングにおいて収集される計測データのデータ数が均等になるように調整することを特徴とする付記1乃至5のうち何れか1項に記載の情報収集装置。

(付記7)

前記データ収集タイミング調整部は、

複数の提示情報に同一の計測データが含まれる場合に、他のグループの収集タイミングで取得される計測データを他の提示情報で使用するために前記収集タイミングを調整することを特徴とする付記1乃至6のうち何れか1項に記載の情報収集装置。

(付記8)

提示情報を提示する際に用いる1又は複数の計測データを選定し、選定した前記計測データを送信するように計測デバイスに指示し、指示に基づいて前記計測デバイスから送信された計測データを取得するデータ取得部を有することを特徴とする情報収集装置。

(付記9)

情報収集装置が、

提示情報を提示する際に必要な計測データをグループ化し、グループ内の計測データの収集タイミングを同期させるように調整し、

調整された前記収集タイミングで1又は複数の計測デバイスから計測データを取得することを特徴とする情報収集方法。

(付記10)

提示情報を提示する際に必要な計測データをグループ化し、グループ内の計測データの収集タイミングを同期させるように調整し、

調整された前記収集タイミングで1又は複数の計測デバイスから計測データを取得する、処理をコンピュータに実行させるための情報収集プログラム。

11 情報収集装置

12 建物

13 通信ネットワーク

21 提示情報設定部

22 提示情報DB

23 データ収集タイミング調整部

24 データ取得部

25 データ加工部

26 提示部

31 機器

32 センサ

33 データ収集部

41 入力装置

42 出力装置

43 ドライブ装置

44 補助記憶装置

45 主記憶装置

46 CPU

47 ネットワーク接続装置

48 記録媒体

Claims (9)

- 提示情報を提示する際に必要な計測データをグループ化し、グループ内の計測データの収集タイミングを同期させるように調整するデータ収集タイミング調整部と、

前記データ収集タイミング調整部により調整された前記収集タイミングで1又は複数の計測デバイスから計測データを取得するデータ取得部とを有し、

前記グループ化は、同じタイミングでデータを収集して表示するグラフが複数あり、同一データを使用するグラフが複数あり、収集先アドレスが同一のデータが複数あり、かつ、データ更新期間が同一のデータが複数ある場合に、同一の収集タイミンググループを設定することにより行われる

ことを特徴とする情報収集装置。 - 前記データ取得部で取得した計測データを用いて予め設定された演算を実行して前記提示情報を取得するデータ加工部を有し、

前記データ加工部は、前記提示情報で提示する時間間隔において取得できていない期間の計測データを、前記データ取得部で既に取得した計測データを用いて補間することを特徴とする請求項1に記載の情報収集装置。 - 前記データ加工部は、

前記提示情報に対応させて前記計測データの数値の単位を変換することを特徴とする請求項2に記載の情報収集装置。 - 前記データ収集タイミング調整部は、

前記計測データの収集タイミングを、前記計測デバイスのデバイス種別毎の優先度に応じて調整することを特徴とする請求項1乃至3のうち何れか1項に記載の情報収集装置。 - 前記データ収集タイミング調整部は、

前記グループ間の計測データの収集タイミングを前記グループ毎に所定間隔ずらして、前記グループ間の計測データの収集タイミングを分散させることを特徴とする請求項1乃至4のうち何れか1項に記載の情報収集装置。 - 前記データ収集タイミング調整部は、

前記グループ毎に所定間隔ずらした収集タイミングを設定し、設定した各収集タイミングにおいて収集される計測データのデータ数が均等になるように調整することを特徴とする請求項1乃至5のうち何れか1項に記載の情報収集装置。 - 提示情報を提示する際に用いる1又は複数の計測データを選定し、選定した前記計測データを送信するように計測デバイスに指示し、指示に基づいて前記計測デバイスから送信された計測データを取得するデータ取得部を有することを特徴とする請求項1乃至6のうち何れか1項に記載の情報収集装置。

- 情報収集装置が、

提示情報を提示する際に必要な計測データをグループ化し、グループ内の計測データの収集タイミングを同期させるように調整し、

調整された前記収集タイミングで1又は複数の計測デバイスから計測データを取得し、

前記グループ化は、同じタイミングでデータを収集して表示するグラフが複数あり、同一データを使用するグラフが複数あり、収集先アドレスが同一のデータが複数あり、かつ、データ更新期間が同一のデータが複数ある場合に、同一の収集タイミンググループを設定することにより行われる

ことを特徴とする情報収集方法。 - 提示情報を提示する際に必要な計測データをグループ化し、グループ内の計測データの収集タイミングを同期させるように調整し、

調整された前記収集タイミングで1又は複数の計測デバイスから計測データを取得する、処理をコンピュータに実行させ、

前記グループ化は、同じタイミングでデータを収集して表示するグラフが複数あり、同一データを使用するグラフが複数あり、収集先アドレスが同一のデータが複数あり、かつ、データ更新期間が同一のデータが複数ある場合に、同一の収集タイミンググループを設定することにより行われる

情報収集プログラム。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013216793A JP6237103B2 (ja) | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 情報収集装置、情報収集方法、及び情報収集プログラム |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013216793A JP6237103B2 (ja) | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 情報収集装置、情報収集方法、及び情報収集プログラム |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2015080116A JP2015080116A (ja) | 2015-04-23 |

| JP6237103B2 true JP6237103B2 (ja) | 2017-11-29 |

Family

ID=53011198

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013216793A Active JP6237103B2 (ja) | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 情報収集装置、情報収集方法、及び情報収集プログラム |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6237103B2 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US20220365515A1 (en) * | 2019-12-26 | 2022-11-17 | Mitsubishi Electric Corporation | Data collection and analysis system, data collection and analysis apparatus, machine learning apparatus, and data collection and analysis method |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR101950456B1 (ko) * | 2015-01-19 | 2019-04-22 | 엘에스산전 주식회사 | 태양광발전 장치의 데이터 수집 장치 |

| JP6599049B2 (ja) * | 2017-05-11 | 2019-10-30 | 三菱電機株式会社 | データ収集装置 |

| JP6751062B2 (ja) * | 2017-09-13 | 2020-09-02 | 株式会社日立製作所 | 自動点検システムおよび自動点検方法 |

Family Cites Families (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2000253168A (ja) * | 1999-03-03 | 2000-09-14 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 自動販売機データ収集方法 |

| JP4490578B2 (ja) * | 2000-11-22 | 2010-06-30 | 横河電機株式会社 | データ収集装置 |

| US6826507B2 (en) * | 2002-08-22 | 2004-11-30 | Agilent Technologies, Inc. | Method and apparatus for drilling to measurement data from commonly displayed heterogeneous measurement sources |

| JP2007286992A (ja) * | 2006-04-19 | 2007-11-01 | Yokogawa Electric Corp | データ収集方法およびその装置 |

| JP2013182497A (ja) * | 2012-03-02 | 2013-09-12 | Yokogawa Electric Corp | 物理量収集システム |

| JP5404943B2 (ja) * | 2013-01-28 | 2014-02-05 | 株式会社東芝 | データ収集装置、データ収集プログラム、およびデータ収集システム |

-

2013

- 2013-10-17 JP JP2013216793A patent/JP6237103B2/ja active Active

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US20220365515A1 (en) * | 2019-12-26 | 2022-11-17 | Mitsubishi Electric Corporation | Data collection and analysis system, data collection and analysis apparatus, machine learning apparatus, and data collection and analysis method |

| US11687061B2 (en) * | 2019-12-26 | 2023-06-27 | Mitsubishi Electric Corporation | Data collection and analysis system, data collection and analysis apparatus, machine learning apparatus, and data collection and analysis method |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2015080116A (ja) | 2015-04-23 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4773510B2 (ja) | センサネットシステム、センサネットシステムデータ管理方法、センサネットシステムデータ管理プログラム | |

| US8989912B2 (en) | Apparatus and method for collecting and controlling temperature | |

| WO2015002092A1 (ja) | エネルギー管理サーバ、エネルギー管理方法およびプログラム | |

| JP6237103B2 (ja) | 情報収集装置、情報収集方法、及び情報収集プログラム | |

| EP3494624B1 (en) | Distributed resource electrical demand forecasting system and method | |

| US11784489B2 (en) | Supply and demand adjustment monitoring device of power grid and supply and demand adjustment monitoring method for power grid | |

| JP6334312B2 (ja) | 太陽光発電システム監視制御装置、監視制御プログラム及び太陽光発電システム | |

| US20110264418A1 (en) | Determining electrical consumption in a facility | |

| JP2008225995A (ja) | ポリシ作成支援方法、ポリシ作成支援システム、およびプログラム | |

| KR20130029887A (ko) | 클라우드 기반 스마트 그리드 시스템 및 이를 이용한 스마트 미터링 방법 | |

| JP2014085809A (ja) | 運用管理装置、運用管理方法、及び、プログラム | |

| JP6203748B2 (ja) | 電気装置のクラスタにわたって電気エネルギを分配するためのシステム、このようなシステムの電気装置のクラスタにわたって電気エネルギを分配するための方法、およびこのようなシステムにおいて使用される制御部 | |

| JP2016073155A (ja) | 需要予測装置、需要予測方法、及びプログラム | |

| JP2016073156A (ja) | 発電量予測装置、発電量予測方法、及びプログラム | |

| JP6845789B2 (ja) | 属性クラスタの重みを利用した使用量予測プログラム、装置及び方法 | |

| Petri et al. | Cloud supported building data analytics | |

| Aksanli et al. | Renewable energy prediction for improved utilization and efficiency in datacenters and backbone networks | |

| JP2018185718A (ja) | 作業支援システム、情報処理装置、及び作業支援方法 | |

| JP6202988B2 (ja) | 電力計測システム、電力計測方法、及びプログラム | |

| JP6917758B2 (ja) | フロー変換システム及びフロー変換方法 | |

| JP6573565B2 (ja) | デバイス制御装置、対価算出方法及びデバイス制御システム | |

| JP2019215135A (ja) | 温度分布可視化装置および方法 | |

| JP2015198535A (ja) | 太陽光発電システム、端末、解析処理方法、及び、プログラム | |

| JP2015064816A (ja) | エネルギー削減量予測方法および装置 | |

| EP2592514A1 (en) | Systems and methods for displaying data associated with the operation of foundation fieldbus devices |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20160405 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20170125 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20170131 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170323 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20171003 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20171016 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6237103 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |