JP6187597B2 - 情報処理方法、情報処理装置および情報処理プログラム - Google Patents

情報処理方法、情報処理装置および情報処理プログラム Download PDFInfo

- Publication number

- JP6187597B2 JP6187597B2 JP2015546208A JP2015546208A JP6187597B2 JP 6187597 B2 JP6187597 B2 JP 6187597B2 JP 2015546208 A JP2015546208 A JP 2015546208A JP 2015546208 A JP2015546208 A JP 2015546208A JP 6187597 B2 JP6187597 B2 JP 6187597B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- cost

- introduction

- calculated

- processes

- ict

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING

- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes

- G06Q40/12—Accounting

-

- G—PHYSICS

- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING

- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- G06Q10/00—Administration; Management

- G06Q10/06—Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling

- G06Q10/063—Operations research, analysis or management

- G06Q10/0637—Strategic management or analysis, e.g. setting a goal or target of an organisation; Planning actions based on goals; Analysis or evaluation of effectiveness of goals

- G06Q10/06375—Prediction of business process outcome or impact based on a proposed change

Landscapes

- Business, Economics & Management (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Human Resources & Organizations (AREA)

- Strategic Management (AREA)

- Economics (AREA)

- Finance (AREA)

- Accounting & Taxation (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Development Economics (AREA)

- Marketing (AREA)

- Theoretical Computer Science (AREA)

- General Business, Economics & Management (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- Entrepreneurship & Innovation (AREA)

- Educational Administration (AREA)

- Technology Law (AREA)

- Tourism & Hospitality (AREA)

- Quality & Reliability (AREA)

- Operations Research (AREA)

- Game Theory and Decision Science (AREA)

- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Description

101 入力部

102 出力部

120 記憶部

121 コストデータベース

122 環境負荷データベース

123 基礎データ記憶部

124 結果記憶部

130 制御部

131 第1コスト算出部

132 第2コスト算出部

133 導入レベル算出部

134 判定部

135 環境負荷算出部

136 効果算出部

Claims (8)

- コンピュータが、

第1の処理による処理数と、コスト要因の単価が記憶されたコストデータベースとに基づいて、第1の処理のコストを算出し、

前記第1の処理に代えてICT機器により実行される第2の処理による処理数と、前記コストデータベースとに基づいて、第2の処理のコストを算出し、

前記第1の処理のコストと、前記第2の処理のコストと、コスト削減率と、前記第1の処理の単価と、前記第2の処理の導入前の全処理数と、前記第2の処理の単価とに基づいて、コスト削減に必要な前記第2の処理の導入レベルを算出する

処理を実行することを特徴とする情報処理方法。 - コンピュータが、

第1の処理による処理数と、コスト要因の単価が記憶されたコストデータベースとに基づいて、第1の処理のコストを算出し、

前記第1の処理に代えてICT機器により実行される第2の処理による処理数と、前記コストデータベースとに基づいて、第2の処理のコストを算出し、

前記第1の処理のコストと前記第2の処理のコストとに基づいて、下記の数式(1)を用いてコスト削減に必要な前記第2の処理の導入レベルを算出する

処理を実行することを特徴とする情報処理方法。

- 前記第1の処理のコストを算出する処理は、前記第1の処理による処理数として、第2の処理の導入前の全処理数から、前記第2の処理の導入レベルを算出する処理で算出された前記第2の処理の導入レベルを引いた処理数を用いて、前記第1の処理のコストを算出し、

前記第2の処理のコストを算出する処理は、前記第2の処理による処理数として、前記第2の処理の導入レベルを算出する処理で算出された前記第2の処理の導入レベルの処理数を用いて、前記第2の処理のコストを算出し、

コンピュータが、さらに、前記第1の処理のコストを算出する処理と、前記第2の処理のコストを算出する処理と、前記第2の処理の導入レベルを算出する処理とを、所定回数繰り返したか否かを判定する

処理を実行することを特徴とする請求項2に記載の情報処理方法。 - コンピュータが、

第1の処理による処理数と、コスト要因の単価が記憶されたコストデータベースとに基づいて、第1の処理のコストを算出し、

前記第1の処理に代えてICT機器により実行される第2の処理による処理数と、前記コストデータベースとに基づいて、第2の処理のコストを算出し、

前記第1の処理のコストと、前記第2の処理のコストと、コスト削減率と、前記第1の処理の単価と、前記第2の処理の導入前の全処理数と、前記第2の処理の単価とに基づいて、コスト削減に必要な前記第2の処理の導入レベルを算出し、

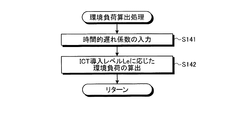

前記第2の処理の導入レベルに応じた活動量と、環境負荷に係る時間的遅れ係数とに基づいて、エネルギー消費量を算出し、算出された前記エネルギー消費量と、前記エネルギー消費量を前記環境負荷に換算する原単位データが記憶された環境負荷データベースとに基づいて、環境負荷を算出する

処理を実行することを特徴とする情報処理方法。 - コスト要因の単価を記憶するコストデータベースと、

第1の処理による処理数と、前記コストデータベースとに基づいて、第1の処理のコストを算出する第1コスト算出部と、

前記第1の処理に代えてICT機器により実行される第2の処理による処理数と、前記コストデータベースとに基づいて、第2の処理のコストを算出する第2コスト算出部と、

前記第1の処理のコストと、前記第2の処理のコストと、コスト削減率と、前記第1の処理の単価と、前記第2の処理の導入前の全処理数と、前記第2の処理の単価とに基づいて、コスト削減に必要な前記第2の処理の導入レベルを算出する導入レベル算出部と

を有することを特徴とする情報処理装置。 - コンピュータに、

第1の処理による処理数と、コスト要因の単価が記憶されたコストデータベースとに基づいて、第1の処理のコストを算出し、

前記第1の処理に代えてICT機器により実行される第2の処理による処理数と、前記コストデータベースとに基づいて、第2の処理のコストを算出し、

前記第1の処理のコストと、前記第2の処理のコストと、コスト削減率と、前記第1の処理の単価と、前記第2の処理の導入前の全処理数と、前記第2の処理の単価とに基づいて、コスト削減に必要な前記第2の処理の導入レベルを算出する

処理を実行させることを特徴とする情報処理プログラム。 - コスト要因の単価を記憶するコストデータベースと、

エネルギー消費量を環境負荷に換算する原単位データを記憶する環境負荷データベースと、

第1の処理による処理数と、前記コストデータベースとに基づいて、第1の処理のコストを算出する第1コスト算出部と、

前記第1の処理に代えてICT機器により実行される第2の処理による処理数と、前記コストデータベースとに基づいて、第2の処理のコストを算出する第2コスト算出部と、

前記第1の処理のコストと、前記第2の処理のコストと、コスト削減率と、前記第1の処理の単価と、前記第2の処理の導入前の全処理数と、前記第2の処理の単価とに基づいて、コスト削減に必要な前記第2の処理の導入レベルを算出する導入レベル算出部と、

前記第2の処理の導入レベルに応じた活動量と、環境負荷に係る時間的遅れ係数とに基づいて、エネルギー消費量を算出し、算出された前記エネルギー消費量と、前記環境負荷データベースとに基づいて、環境負荷を算出する環境負荷算出部と

を有することを特徴とする情報処理装置。 - コンピュータに、

第1の処理による処理数と、コスト要因の単価が記憶されたコストデータベースとに基づいて、第1の処理のコストを算出し、

前記第1の処理に代えてICT機器により実行される第2の処理による処理数と、前記コストデータベースとに基づいて、第2の処理のコストを算出し、

前記第1の処理のコストと、前記第2の処理のコストと、コスト削減率と、前記第1の処理の単価と、前記第2の処理の導入前の全処理数と、前記第2の処理の単価とに基づいて、コスト削減に必要な前記第2の処理の導入レベルを算出し、

前記第2の処理の導入レベルに応じた活動量と、環境負荷に係る時間的遅れ係数とに基づいて、エネルギー消費量を算出し、算出された前記エネルギー消費量と、前記エネルギー消費量を前記環境負荷に換算する原単位データが記憶された環境負荷データベースとに基づいて、環境負荷を算出する

処理を実行させることを特徴とする情報処理プログラム。

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| PCT/JP2013/080149 WO2015068242A1 (ja) | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 情報処理方法、情報処理装置および情報処理プログラム |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JPWO2015068242A1 JPWO2015068242A1 (ja) | 2017-03-09 |

| JP6187597B2 true JP6187597B2 (ja) | 2017-08-30 |

Family

ID=53041044

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2015546208A Expired - Fee Related JP6187597B2 (ja) | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 情報処理方法、情報処理装置および情報処理プログラム |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US20160210702A1 (ja) |

| EP (1) | EP3067838A4 (ja) |

| JP (1) | JP6187597B2 (ja) |

| WO (1) | WO2015068242A1 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US9923944B2 (en) | 2000-03-28 | 2018-03-20 | Affinity Labs Of Texas, Llc | System to communicate media |

Families Citing this family (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6982741B2 (ja) * | 2016-11-30 | 2021-12-17 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 設備構成作成支援システムおよび設備構成作成支援方法 |

| JP6796312B2 (ja) * | 2017-11-30 | 2020-12-09 | 日本電信電話株式会社 | 総合影響評価方法及び総合影響評価システム |

| JP7562002B2 (ja) * | 2021-08-20 | 2024-10-04 | 株式会社日立製作所 | 評価システム及び評価方法 |

| US20240422018A1 (en) * | 2023-06-15 | 2024-12-19 | Cisco Technology, Inc. | Sustainability-Aware Virtual Meetings |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2003058698A (ja) | 2001-08-09 | 2003-02-28 | Ricoh Co Ltd | It環境最適化支援システム、該システムの機能を実現するプログラム及び記録媒体 |

| JP2005182451A (ja) | 2003-12-19 | 2005-07-07 | National Institute Of Advanced Industrial & Technology | 環境対策を含む企業マネージメントの評価方法およびその評価システム |

| JP2005222187A (ja) * | 2004-02-04 | 2005-08-18 | Hitachi Ltd | 業務支援システム導入による収益増分シミュレーション方法及びシステム |

| JP2006178731A (ja) * | 2004-12-22 | 2006-07-06 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 情報通信サービスの環境影響評価方法及びその装置 |

| WO2007105698A1 (ja) * | 2006-03-14 | 2007-09-20 | Kyoto University | コスト算出システム、コストデータ入力システム、並びに、そのプログラム、データ構造、および、それらを記録した記録媒体 |

-

2013

- 2013-11-07 JP JP2015546208A patent/JP6187597B2/ja not_active Expired - Fee Related

- 2013-11-07 WO PCT/JP2013/080149 patent/WO2015068242A1/ja not_active Ceased

- 2013-11-07 EP EP13896923.3A patent/EP3067838A4/en not_active Ceased

-

2016

- 2016-03-30 US US15/084,665 patent/US20160210702A1/en not_active Abandoned

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US9923944B2 (en) | 2000-03-28 | 2018-03-20 | Affinity Labs Of Texas, Llc | System to communicate media |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| EP3067838A1 (en) | 2016-09-14 |

| JPWO2015068242A1 (ja) | 2017-03-09 |

| EP3067838A4 (en) | 2016-11-23 |

| WO2015068242A1 (ja) | 2015-05-14 |

| US20160210702A1 (en) | 2016-07-21 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6187597B2 (ja) | 情報処理方法、情報処理装置および情報処理プログラム | |

| Hahn et al. | A multi-criteria approach to robust outsourcing decision-making in stochastic manufacturing systems | |

| EP2342686A1 (en) | Workforce planning | |

| Joustra et al. | To pool or not to pool in hospitals: a theoretical and practical comparison for a radiotherapy outpatient department | |

| US20110196718A1 (en) | System and method for forecasting in the presence of multiple seasonal patterns in print demand | |

| TW201305932A (zh) | 專案管理系統 | |

| JP2015032034A (ja) | 需要予測装置、需要予測システム、制御方法、及びプログラム | |

| Nan et al. | A varying-coefficient Cox model for the effect of age at a marker event on age at menopause | |

| JP4211006B2 (ja) | 進捗管理装置 | |

| JP6265871B2 (ja) | 営業業務支援システム、及び営業業務支援方法 | |

| Dang et al. | Solving the multi-stage nurse rostering problem | |

| CN116227840A (zh) | 智能排班方法、装置及介质 | |

| JP5948910B2 (ja) | 分析装置および分析プログラム | |

| JP2012090502A (ja) | 消費電力量管理装置及びプログラム | |

| JP6927553B2 (ja) | 情報処理装置、制御方法、及びプログラム | |

| JP7023456B2 (ja) | 需要予測装置、需要予測方法、及びプログラム | |

| JP7403400B2 (ja) | 情報処理システム及び情報処理方法 | |

| JP2020102042A (ja) | 管理装置、管理方法及び管理プログラム | |

| Bartos et al. | An application of discrete event simulation for planning and resource allocation in a state hospital system servicing both criminal and civil commitments | |

| JP2007317103A (ja) | 作業人員有効活用システム、作業人員有効活用方法、作業人員有効活用プログラムおよび作業人員有効活用プログラムを格納した記録媒体 | |

| JP6246105B2 (ja) | 課金装置及びプログラム | |

| JP6744191B2 (ja) | 部品発注方式選定装置、部品発注方式選定方法およびプログラム | |

| Barlow | What is the best healthcare data warehouse model? comparing enterprise data models, independent data marts, and late-binding™ solutions | |

| JP7477930B1 (ja) | 情報処理方法、情報処理システム及びプログラム | |

| JP2012185610A (ja) | 情報処理装置、作業重視度算出方法、および作業重視度算出プログラム |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20170418 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170619 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20170704 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20170717 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6187597 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |