JP6135698B2 - 車両用情報処理装置 - Google Patents

車両用情報処理装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6135698B2 JP6135698B2 JP2015042645A JP2015042645A JP6135698B2 JP 6135698 B2 JP6135698 B2 JP 6135698B2 JP 2015042645 A JP2015042645 A JP 2015042645A JP 2015042645 A JP2015042645 A JP 2015042645A JP 6135698 B2 JP6135698 B2 JP 6135698B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- section

- mode

- load

- travel

- vehicle

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W20/00—Control systems specially adapted for hybrid vehicles

- B60W20/10—Controlling the power contribution of each of the prime movers to meet required power demand

- B60W20/12—Controlling the power contribution of each of the prime movers to meet required power demand using control strategies taking into account route information

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60K—ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES

- B60K6/00—Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines

- B60K6/20—Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines the prime-movers consisting of electric motors and internal combustion engines, e.g. HEVs

- B60K6/42—Arrangement or mounting of plural diverse prime-movers for mutual or common propulsion, e.g. hybrid propulsion systems comprising electric motors and internal combustion engines the prime-movers consisting of electric motors and internal combustion engines, e.g. HEVs characterised by the architecture of the hybrid electric vehicle

- B60K6/44—Series-parallel type

- B60K6/445—Differential gearing distribution type

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W10/00—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function

- B60W10/04—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units

- B60W10/06—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units including control of combustion engines

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W10/00—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function

- B60W10/04—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units

- B60W10/08—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of propulsion units including control of electric propulsion units, e.g. motors or generators

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W10/00—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function

- B60W10/24—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of energy storage means

- B60W10/26—Conjoint control of vehicle sub-units of different type or different function including control of energy storage means for electrical energy, e.g. batteries or capacitors

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W20/00—Control systems specially adapted for hybrid vehicles

- B60W20/10—Controlling the power contribution of each of the prime movers to meet required power demand

- B60W20/13—Controlling the power contribution of each of the prime movers to meet required power demand in order to stay within battery power input or output limits; in order to prevent overcharging or battery depletion

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2400/00—Indexing codes relating to detected, measured or calculated conditions or factors

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2552/00—Input parameters relating to infrastructure

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2552/00—Input parameters relating to infrastructure

- B60W2552/20—Road profile, i.e. the change in elevation or curvature of a plurality of continuous road segments

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2556/00—Input parameters relating to data

- B60W2556/45—External transmission of data to or from the vehicle

- B60W2556/50—External transmission of data to or from the vehicle of positioning data, e.g. GPS [Global Positioning System] data

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2710/00—Output or target parameters relating to a particular sub-units

- B60W2710/06—Combustion engines, Gas turbines

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2710/00—Output or target parameters relating to a particular sub-units

- B60W2710/08—Electric propulsion units

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B60—VEHICLES IN GENERAL

- B60W—CONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT

- B60W2710/00—Output or target parameters relating to a particular sub-units

- B60W2710/24—Energy storage means

- B60W2710/242—Energy storage means for electrical energy

- B60W2710/244—Charge state

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION

- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers

- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect

- Y02T10/62—Hybrid vehicles

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION

- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers

- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect

- Y02T10/72—Electric energy management in electromobility

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC

- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y10S903/00—Hybrid electric vehicles, HEVS

- Y10S903/902—Prime movers comprising electrical and internal combustion motors

- Y10S903/903—Prime movers comprising electrical and internal combustion motors having energy storing means, e.g. battery, capacitor

- Y10S903/93—Conjoint control of different elements

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Chemical & Material Sciences (AREA)

- Combustion & Propulsion (AREA)

- Transportation (AREA)

- Mechanical Engineering (AREA)

- Automation & Control Theory (AREA)

- Hybrid Electric Vehicles (AREA)

- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

- Navigation (AREA)

Description

上記課題を解決する車両用情報処理装置は、内燃機関及びモータを駆動源として備えるとともに、モータの動力源である蓄電池を備える車両に用いられる車両用情報処理装置において、出発地から目的地までの走行経路を取得する走行経路取得部と、前記走行経路に含まれる複数の区間について、走行負荷を算出するための区間情報を取得する区間情報取得部と、前記走行経路に含まれる複数の区間の各々に対し、前記区間情報を用いて走行負荷を算出し、当該走行負荷に基づき、前記モータのみを使用した走行を優先する第1のモード、及び前記蓄電池の蓄電量を維持するように前記内燃機関及び前記モータの少なくとも一方を駆動する第2のモードのいずれかのモードを設定する計画部と、を備え、前記計画部は、走行負荷を算出できない負荷不明部を含む区間が存在するとき、当該区間について前記第1のモードを設定することを要旨とする。

図1〜図9を参照して、車両用情報処理装置を具体化した第1実施形態について説明する。

ハイブリッド制御装置110は、例えばCAN(コントローラエリアネットワーク)等の車載ネットワークNWに接続され、内燃機関制御装置130に対し、車載ネットワークNWを介して指令を出力する。また、ハイブリッド制御装置110は、図1に示すPCU149を介して、第1モータジェネレータ141、第2モータジェネレータ142の駆動を制御する。

例えば図6に示すように、標高情報には、陸地201,202の地表の高さを示す等高線205の情報が含まれているため、陸地201,202に敷設された道路については、例えば等高線205とリンク206との交点P等から標高を求めることができる。しかし、一方の陸地201から他方の陸地202にかけて、海203の上に架け渡された橋204については、標高情報に橋204の上の標高が含まれていないか、橋204の上の標高が「海抜0m」のように示される。また、海底を通るトンネル内の道路については、標高情報にトンネル内の標高が含まれていないか、トンネル内の道路の標高が「海抜0m」のように示される。さらに、山中を通るトンネルについても、標高情報にトンネル内の標高が含まれていないか、トンネル内の道路の標高が山の地表の標高で示されることがある。

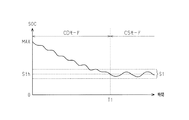

次に図9を参照して、上記CD/CSモード計画処理について説明する。モード計画部151は、区間に総電力量Emaxを割り当てるための積算消費電力量ΣEmを初期化する(ステップS201)。また、モード計画部151は、ステップS9において区間消費電力量Enが算出された区間を、走行負荷Lnが小さい順に並び替える(ステップS202)。また、モード計画部151は、走行負荷Lnが小さい方から順に「1位」から始まる順位を付与する。さらに、モード計画部151は、順位をカウントアップするためのカウンタ値である順位「m」に「1」を設定する(ステップS203)。

(1)負荷不明部を含む区間については、CSモードで走行する場合に比べ消費電力量が大きいCDモードが設定される。このため、例えば、負荷不明部を含む区間の走行負荷が実際には小さいとき、この区間に対し、消費電力量が相対的に小さいCSモードが設定されることが防がれる。その結果、車両100が走行経路に沿って走行し、モードが計画通りに選択されれば、蓄電量の消費が促進されて、車両100が目的地に到着したときの実際の蓄電量が、目的地に対して計画されていた蓄電量に対して余剰となることが抑制される。このため、負荷不明部が存在する場合であっても、蓄電量の消費を促進する計画を立てることができる。

次に図10〜図11を参照して、車両用情報処理装置の第2実施形態を、第1実施形態との相違点を中心に説明する。なお、本実施形態にかかる車両用情報処理装置も、その基本的な構成は第1実施形態と同等であり、重複する説明は割愛する。

モード計画部151は、割合β/αが閾値γ以上であると判断すると(ステップS31:YES)、その区間を、強制CDモード区間に設定する(ステップS4)。

(4)区間の区切り方次第で、負荷不明部を含む区間のなかには、その区間の全体長さに対し、負荷不明部が短い区間があることが想定される。走行支援部150は、負荷不明部の割合β/αが、予め設定された割合である閾値γ以上の区間に対してのみ、CDモードを設定するので、負荷不明部の走行負荷が区間全体の走行負荷の平均に対して影響を与えにくい区間について、CDモードが強制的に設定されることが防がれる。このため、車両が目的地に到着したときの蓄電量が余剰となることを抑制しつつ、車両が走行している間における蓄電量が、計画される蓄電量に対して不足することも抑制することができる。

次に図12〜図13を参照して、車両用情報処理装置の第3実施形態を、第1実施形態との相違点を中心に説明する。なお、本実施形態にかかる車両用情報処理装置も、その基本的な構成は第1実施形態と同等であり、重複する説明は割愛する。

(5)走行支援部150は、負荷不明部とそれ以外の部分とを、別の区間として扱うため、負荷不明部を含む区間のうち、負荷不明部以外の部分については走行負荷に応じたモードを計画することができる。このため、車両100が目的地に到着したときの蓄電量が余剰となることを抑制しつつ、車両が走行している間における蓄電量が、計画される蓄電量に対して不足することも抑制することができる。

なお、上記各実施の形態は、以下のような形態をもって実施することもできる。

・図9に示すステップS205において、走行支援部150が、積算消費電力量ΣEmが蓄電量に基づく総電力量Emaxよりも大きいと判断したとき(ステップS205:YES)、順位が「1」〜「m」までの区間をCDモード計画区間とした(ステップS206)。これ以外の態様として、順位が「1」〜「m−1」までの区間をCDモード計画区間としてもよい。このようにすると、CDモード計画区間のうち順位が最も低い「m−1」の区間において、計画上で蓄電量が不足しないような計画を立てることが可能である。但し、この場合には、目的地でバッテリ113の蓄電量が余剰となるような計画となるので、目的地で蓄電量が余剰とならないようにするためには、順位が「1」〜「m」までの区間をCDモード計画区間とすることが好ましい。

・上記各実施形態では、車両100はプラグインハイブリッド自動車である場合について例示したが、これに限らず、蓄電量が増加したハイブリッド自動車であってもよい。この車両であっても、上述したモードの計画方法を、バッテリの蓄電量を目的地において計画される蓄電量まで減少させるときの走行計画に適用することができる。

Claims (4)

- 内燃機関及びモータを駆動源として備えるとともに、モータの動力源である蓄電池を備える車両に用いられる車両用情報処理装置において、

出発地から目的地までの走行経路を取得する走行経路取得部と、

前記走行経路に含まれる複数の区間について、走行負荷を算出するための区間情報を取得する区間情報取得部と、

前記走行経路に含まれる複数の区間の各々に対し、前記区間情報を用いて走行負荷を算出し、当該走行負荷に基づき、前記モータのみを使用した走行を優先する第1のモード、及び前記蓄電池の蓄電量を維持するように前記内燃機関及び前記モータの少なくとも一方を駆動する第2のモードのいずれかのモードを設定する計画部と、を備え、

前記計画部は、走行負荷を算出できない負荷不明部を含む区間が存在するとき、当該区間について前記第1のモードを設定する

ことを特徴とする車両用情報処理装置。 - 前記計画部は、

前記区間を前記第1のモードで走行するときに消費される電力量である区間消費電力量を、前記算出した走行負荷に基づき当該区間毎に算出するとともに、前記蓄電池の蓄電量のうち当該蓄電量の下限値までの出力可能な電力を総電力量として取得し、

前記走行負荷が小さい区間から順に、前記取得された総電力量から前記区間消費電力量分の電力量を前記区間に割り当てて、前記総電力量を割り当てた区間を前記第1のモードで走行する区間として設定するものであって、

前記総電力量を割り当てることによって前記第1のモードを設定した区間とは別に前記負荷不明部を含む区間について前記第1のモードを設定したときには、当該区間に前記総電力量を割り当てない

請求項1に記載の車両用情報処理装置。 - 前記計画部は、前記負荷不明部を含む前記区間について、当該区間全体の長さに対する前記負荷不明部の長さの割合が、予め設定された割合以上であるときに、当該区間の全体に対し前記第1のモードを設定する

請求項1又は2に記載の車両用情報処理装置。 - 前記計画部は、前記負荷不明部と前記負荷不明部以外の部分とからなる区間について、前記負荷不明部に対して前記第1のモードを設定し、前記負荷不明部以外の部分に対して、その部分の前記走行負荷に基づき前記第1のモード及び前記第2のモードのうちいずれかを設定する

請求項1又は2に記載の車両用情報処理装置。

Priority Applications (4)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2015042645A JP6135698B2 (ja) | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 車両用情報処理装置 |

| DE102016101601.2A DE102016101601B4 (de) | 2015-03-04 | 2016-01-29 | Fahrzeuginformationenprozessor |

| US15/018,154 US9896085B2 (en) | 2015-03-04 | 2016-02-08 | Vehicle information processor |

| CN201610113411.0A CN105936271B (zh) | 2015-03-04 | 2016-02-29 | 用于车辆的信息处理器以及车辆控制方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2015042645A JP6135698B2 (ja) | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 車両用情報処理装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2016159848A JP2016159848A (ja) | 2016-09-05 |

| JP6135698B2 true JP6135698B2 (ja) | 2017-05-31 |

Family

ID=56738584

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2015042645A Active JP6135698B2 (ja) | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 車両用情報処理装置 |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US9896085B2 (ja) |

| JP (1) | JP6135698B2 (ja) |

| CN (1) | CN105936271B (ja) |

| DE (1) | DE102016101601B4 (ja) |

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US10430073B2 (en) | 2015-07-17 | 2019-10-01 | Crown Equipment Corporation | Processing device having a graphical user interface for industrial vehicle |

| US10754466B2 (en) | 2016-11-22 | 2020-08-25 | Crown Equipment Corporation | User interface device for industrial vehicle |

Families Citing this family (21)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5920306B2 (ja) * | 2013-10-02 | 2016-05-18 | トヨタ自動車株式会社 | ハイブリッド車両およびハイブリッド車両の制御方法 |

| JP6028781B2 (ja) * | 2014-10-14 | 2016-11-16 | トヨタ自動車株式会社 | 車両用情報処理装置 |

| GB201608233D0 (en) * | 2016-05-04 | 2016-06-22 | Tomtom Navigation Bv | Methods and systems for determining safe return range |

| KR101927176B1 (ko) * | 2016-08-23 | 2018-12-10 | 현대자동차 주식회사 | 친환경 차량의 저전압 직류 변환기의 출력 제어 방법 및 그 장치 |

| WO2018195738A1 (zh) * | 2017-04-24 | 2018-11-01 | 李卓希 | 一种混合动力车辆的控制方法和系统 |

| US10647203B2 (en) * | 2018-01-02 | 2020-05-12 | Ge Global Sourcing Llc | Vehicle battery charging system |

| JP6981262B2 (ja) * | 2018-01-10 | 2021-12-15 | トヨタ自動車株式会社 | ハイブリッド車両 |

| JP7010039B2 (ja) * | 2018-02-08 | 2022-02-10 | トヨタ自動車株式会社 | ハイブリッド自動車 |

| JP6969419B2 (ja) * | 2018-02-08 | 2021-11-24 | トヨタ自動車株式会社 | ハイブリッド自動車 |

| JP7010043B2 (ja) | 2018-02-13 | 2022-01-26 | トヨタ自動車株式会社 | ハイブリッド自動車 |

| JP7408063B2 (ja) * | 2018-10-15 | 2024-01-05 | エーシーテクノロジーズ株式会社 | レンジエクステンダー車両の予測発電充電制御方式 |

| DE102019107779A1 (de) * | 2018-12-04 | 2020-06-04 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Betriebsstrategie für Hybrid-Fahrzeuge |

| DE102019133338A1 (de) * | 2019-12-06 | 2021-06-10 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Verfahren und System zur Planung von Ladestopps eines Hybrid- oder Elektrofahrzeugs |

| CN113173152B (zh) * | 2020-08-19 | 2022-04-12 | 长城汽车股份有限公司 | 用于混合动力车辆的电池能量管理方法及装置 |

| US11623627B2 (en) * | 2020-11-12 | 2023-04-11 | Ford Global Technologies, Llc | Engine start control system for a hybrid vehicle |

| US11440532B2 (en) * | 2021-01-04 | 2022-09-13 | Ford Global Technologies, Llc | Method and system for controlling vehicle engine pull-down |

| JP7571555B2 (ja) * | 2021-01-14 | 2024-10-23 | トヨタ自動車株式会社 | ハイブリッド車両 |

| JP7648453B2 (ja) * | 2021-06-16 | 2025-03-18 | 日野自動車株式会社 | 運転モード制御装置 |

| JP7669829B2 (ja) * | 2021-06-30 | 2025-04-30 | トヨタ自動車株式会社 | ハイブリッド自動車 |

| JP7643235B2 (ja) * | 2021-07-29 | 2025-03-11 | トヨタ自動車株式会社 | ハイブリッド自動車の走行支援制御装置 |

| US20240085204A1 (en) * | 2022-09-09 | 2024-03-14 | Hyliion Inc. | System and Method for Preparing a Hybrid Electric Vehicle for Operation in a Geographic Zone with an Operational Requirement |

Family Cites Families (20)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US20050228553A1 (en) | 2004-03-30 | 2005-10-13 | Williams International Co., L.L.C. | Hybrid Electric Vehicle Energy Management System |

| JP2007050888A (ja) | 2006-09-25 | 2007-03-01 | Aisin Aw Co Ltd | ハイブリッド車両の駆動制御システム |

| CN101249829B (zh) * | 2006-11-28 | 2011-09-28 | 通用汽车环球科技运作公司 | 用于混合动力系系统的控制系统 |

| JP5131516B2 (ja) * | 2007-03-30 | 2013-01-30 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | ハイブリッド車両 |

| JP5096056B2 (ja) * | 2007-07-04 | 2012-12-12 | トヨタ自動車株式会社 | 車両の制御装置および制御方法 |

| DE102008047923A1 (de) | 2008-09-19 | 2010-03-25 | Volkswagen Ag | Verfahren zur Optimierung eines Betriebs eines Fahrzeugs sowie zugehörige Anzeigevorrichtung und zugehöriges Fahrzeug |

| CN101633357B (zh) * | 2009-08-26 | 2012-11-21 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | 基于工况的串联式混合动力公交车整车控制方法 |

| US8612077B2 (en) * | 2010-07-07 | 2013-12-17 | Massachusetts Institute Of Technology | Hybrid electric vehicle and method of path dependent receding horizon control |

| DE102010039653A1 (de) | 2010-08-23 | 2012-02-23 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Bestimmen des Aktivierungspunktes eines Range-Extenders in einem Elektrofahrzeug |

| US9108503B2 (en) | 2011-06-15 | 2015-08-18 | Ford Global Technologies, Llc | Method to prioritize electric-only vehicle (EV) mode for a vehicle |

| JP5780354B2 (ja) * | 2012-03-08 | 2015-09-16 | トヨタ自動車株式会社 | 車両制御装置 |

| US8938327B2 (en) * | 2012-05-04 | 2015-01-20 | Ford Global Technologies, Llc | Methods and systems for transitioning between driveline braking modes |

| US9440655B2 (en) | 2012-08-07 | 2016-09-13 | GM Global Technology Operations LLC | Method of selecting modes of operation for a hybrid vehicle |

| JP2014097762A (ja) * | 2012-11-15 | 2014-05-29 | Toyota Motor Corp | 走行制御装置 |

| JP5900371B2 (ja) * | 2013-02-06 | 2016-04-06 | トヨタ自動車株式会社 | ハイブリッド車両用制御装置 |

| JP6020285B2 (ja) * | 2013-03-26 | 2016-11-02 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | 走行支援システム、走行支援方法及びコンピュータプログラム |

| JP6028689B2 (ja) * | 2013-08-05 | 2016-11-16 | トヨタ自動車株式会社 | 移動情報処理装置、移動情報処理方法及び運転支援システム |

| JP5920309B2 (ja) * | 2013-10-21 | 2016-05-18 | トヨタ自動車株式会社 | 移動支援装置、移動支援方法、及び運転支援システム |

| US9695760B2 (en) * | 2014-03-31 | 2017-07-04 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | System and method for improving energy efficiency of a vehicle based on known route segments |

| JP2015209113A (ja) | 2014-04-25 | 2015-11-24 | トヨタ自動車株式会社 | 移動支援装置、移動支援方法、及び運転支援システム |

-

2015

- 2015-03-04 JP JP2015042645A patent/JP6135698B2/ja active Active

-

2016

- 2016-01-29 DE DE102016101601.2A patent/DE102016101601B4/de active Active

- 2016-02-08 US US15/018,154 patent/US9896085B2/en active Active

- 2016-02-29 CN CN201610113411.0A patent/CN105936271B/zh not_active Expired - Fee Related

Cited By (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US10430073B2 (en) | 2015-07-17 | 2019-10-01 | Crown Equipment Corporation | Processing device having a graphical user interface for industrial vehicle |

| US10949083B2 (en) | 2015-07-17 | 2021-03-16 | Crown Equipment Corporation | Processing device having a graphical user interface for industrial vehicle |

| US11899871B2 (en) | 2015-07-17 | 2024-02-13 | Crown Equipment Corporation | Processing device having a graphical user interface for industrial vehicle |

| US10754466B2 (en) | 2016-11-22 | 2020-08-25 | Crown Equipment Corporation | User interface device for industrial vehicle |

| US10936183B2 (en) | 2016-11-22 | 2021-03-02 | Crown Equipment Corporation | User interface device for industrial vehicle |

| US11054980B2 (en) | 2016-11-22 | 2021-07-06 | Crown Equipment Corporation | User interface device for industrial vehicle |

| US12405722B2 (en) | 2016-11-22 | 2025-09-02 | Crown Equipment Corporation | User interface device for industrial vehicle |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2016159848A (ja) | 2016-09-05 |

| US9896085B2 (en) | 2018-02-20 |

| US20160257294A1 (en) | 2016-09-08 |

| CN105936271B (zh) | 2018-06-05 |

| DE102016101601B4 (de) | 2025-01-23 |

| DE102016101601A1 (de) | 2016-09-08 |

| CN105936271A (zh) | 2016-09-14 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6135698B2 (ja) | 車両用情報処理装置 | |

| US9896086B2 (en) | Moving assist apparatus and method | |

| JP6180458B2 (ja) | 車両用エネルギーマネジメント装置 | |

| CN104867348B (zh) | 行驶支持设备、行驶支持方法和驱动支持系统 | |

| KR101769723B1 (ko) | 이동 지원 장치, 이동 지원 방법, 및 구동 지원 시스템 | |

| US9476721B2 (en) | Travel support device, travel support method, and drive support system | |

| US20170043790A1 (en) | Movement assistance apparatus, movement assistance method, and driving assistance system based on the display of the driving modes according the different sections of the travel in the range allowed by the state of charge of the battery | |

| CN105571602A (zh) | 用于选择路径的方法和装置 | |

| US9969382B2 (en) | Moving assist apparatus and method and driving assist system | |

| JP5256891B2 (ja) | 充電制御装置 | |

| JP6187311B2 (ja) | 移動支援装置 | |

| JP6040792B2 (ja) | 走行制御装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20160615 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20170317 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20170328 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20170410 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 6135698 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |