実施の形態1.

以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。

まず、遊技機の一例であるパチンコ遊技機の全体の構成について説明する。図1はパチンコ遊技機を正面からみた正面図である。

パチンコ遊技機1は、縦長の方形状に形成された外枠(図示せず)と、外枠の内側に開閉可能に取り付けられた遊技枠とで構成される。また、パチンコ遊技機1は、遊技枠に開閉可能に設けられている額縁状に形成されたガラス扉枠2を有する。遊技枠は、外枠に対して開閉自在に設置される前面枠(図示せず)と、機構部品等が取り付けられる機構板と、それらに取り付けられる種々の部品(後述する遊技盤を除く。)とを含む構造体である。

図1に示すように、パチンコ遊技機1は、額縁状に形成されたガラス扉枠2を有する。ガラス扉枠2の下部表面には打球供給皿(上皿)3がある。打球供給皿3の下部には、打球供給皿3に収容しきれない遊技球を貯留する余剰球受皿4と遊技球を発射する打球操作ハンドル(操作ノブ)5が設けられている。ガラス扉枠2の背面には、遊技盤6が着脱可能に取り付けられている。なお、遊技盤6は、それを構成する板状体と、その板状体に取り付けられた種々の部品とを含む構造体である。また、遊技盤6の前面には遊技領域7が形成されている。

遊技領域7の中央付近には、複数種類の演出用の飾り図柄を可変表示する可変表示装置としての演出表示装置(画像表示装置)9が設けられている。演出表示装置9には、例えば「左」、「中」、「右」の3つの装飾用(演出用)の識別情報を可変表示する図柄表示エリア9Aがある。演出表示装置9は、特別図柄表示器8による特別図柄の可変表示期間中に、装飾用(演出用)の識別情報としての飾り図柄(演出図柄)の可変表示を行う。飾り図柄の可変表示を行う演出表示装置9は、演出制御基板に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータによって制御される。なお、図柄表示エリア9Aには「左」、「中」、「右」の各図柄表示エリア9L、9C、9Rがあるが、図柄表示エリア9Aの位置は、演出表示装置9の表示画面において固定的でなくてもよいし、図柄表示エリア9L、9C、9Rの3つ領域が離れてもよい。

演出表示装置9の上部には、識別情報としての特別図柄を可変表示する特別図柄表示器(特別図柄表示装置)8が設けられている。この実施の形態では、特別図柄表示器8は、例えば0〜9の数字を可変表示可能な簡易で小型の表示器(例えば7セグメントLED)で実現されている。特別図柄表示器8は、遊技者に特定の停止図柄を把握しづらくさせるために、0〜99など、より多種類の数字を可変表示するように構成されていてもよい。また、演出表示装置9は、特別図柄表示器8による特別図柄の可変表示期間中に、飾り図柄の可変表示を行う。

演出表示装置9の下部には、始動入賞口13に入った有効入賞球数すなわち保留記憶(始動記憶または始動入賞記憶ともいう。)数を表示する4つの表示器からなる特別図柄保留記憶表示器18が設けられている。有効始動入賞がある毎に、1つの表示器の表示色を変化させる。そして、特別図柄表示器8の可変表示が開始される毎に、1つの表示器の表示色をもとに戻す。なお、演出表示装置9の表示領域内に、保留記憶数を表示する4つの表示領域からなる特別図柄保留記憶表示領域を設けるようにしてもよい。また、この実施の形態では、保留記憶数の上限値を4とするが、上限値をより大きい値にしてもよい。さらに、上限値を、遊技状態に応じて変更可能であるようにしてもよい。

演出表示装置9の下方には、演出表示装置9の下方には、始動入賞口13を有する入賞装置が設けられている。始動入賞口13に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、始動口スイッチ13aによって検出される。

また、始動入賞口(第1始動口)13を有する入賞装置の下方には、遊技球が入賞可能な始動入賞口14を有する可変入賞球装置15が設けられている。始動入賞口(第2始動口)14に入賞した遊技球は、遊技盤6の背面に導かれ、第2始動口スイッチ14aによって検出される。可変入賞球装置15は、所定条件が成立したときにソレノイド16によって開状態とされる。この実施の形態では、普通図柄の可変表示結果が当りとなったときに、可変入賞球装置15が所定時間開状態とされる。なお、この実施の形態では、遊技状態が確変状態または時短状態であるときには、通常状態であるときと比較して可変入賞球装置15が長い時間開状態とされる。可変入賞球装置15が開状態になることによって、遊技球が始動入賞口14に入賞可能になり(始動入賞し易くなり)、遊技者にとって有利な状態になる。可変入賞球装置15が開状態になっている状態では、始動入賞口13よりも、始動入賞口14に遊技球が入賞しやすい。また、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態では、遊技球は始動入賞口14に入賞しない。なお、可変入賞球装置15が閉状態になっている状態において、入賞はしづらいものの、入賞することは可能である(すなわち、遊技球が入賞しにくい)ように構成されていてもよい。

以下、始動入賞口13と始動入賞口14とを総称して始動入賞口または始動口ということがある。なお、特別図柄表示器8は、遊技球が始動入賞口13または始動入賞口14に入り始動口スイッチ13aまたは始動口スイッチ14aで検出されると、図柄の可変表示を開始できる状態であれば、特別図柄の可変表示(変動)を始める。なお、始動入賞口13と、始動入賞口14とに対応する特別図柄表示器がそれぞれ設けられていてもよい。具体的には、例えば、遊技球が始動入賞口13に入り始動口スイッチ13aで検出されると、図柄の可変表示を開始できる状態であれば、特別図柄の可変表示(変動)を始める特別図柄表示器と、遊技球が始動入賞口14に入り始動口スイッチ14aで検出されると、図柄の可変表示を開始できる状態であれば、特別図柄の可変表示(変動)を始める特別図柄表示器とが設けられていてもよい。

可変入賞球装置15が開放状態に制御されているときには可変入賞球装置15に向かう遊技球は始動入賞口14に極めて入賞しやすい。そして、始動入賞口13は演出表示装置9の直下に設けられているが、演出表示装置9の下端と始動入賞口13との間の間隔をさらに狭めたり、始動入賞口13の周辺で釘を密に配置したり、始動入賞口13の周辺での釘配列を遊技球を始動入賞口13に導きづらくして、始動入賞口14の入賞率の方を始動入賞口13の入賞率よりもより高くするようにしてもよい。

可変入賞球装置15の下部には、特別可変入賞球装置20が設けられている。特別可変入賞球装置20は開閉板を備え、特定遊技状態(大当り状態)においてソレノイド21によって開閉板が開放状態に制御されることによって入賞領域となる大入賞口が開放状態になる。大入賞口に入賞した入賞球はカウントスイッチ23で検出される。

ゲート32に遊技球が入賞しゲートスイッチ32aで検出されると、普通図柄表示器10の表示の可変表示が開始される。この実施の形態では、左右のランプ(点灯時に図柄が視認可能になる)が交互に点灯することによって可変表示が行われ、例えば、可変表示の終了時に右側のランプが点灯すれば当りになる。そして、普通図柄表示器10における停止図柄が所定の図柄(当り図柄)である場合に、可変入賞球装置15が所定回数、所定時間だけ開放状態になる。普通図柄表示器10の近傍には、ゲート32に入った入賞球数を表示する4つのLEDによる表示部を有する普通図柄始動記憶表示器41が設けられている。ゲート32への入賞がある毎に、普通図柄始動記憶表示器41は点灯するLEDを1増やす。そして、普通図柄表示器10の可変表示が開始される毎に、点灯するLEDを1減らす。

遊技盤6には、複数の入賞口(普通入賞口)29,30,33,39が設けられ、遊技球の入賞口29,30,33,39への入賞は、それぞれ入賞口スイッチ29a,30a,33a,39aによって検出される。各入賞口29,30,33,39は、遊技媒体を受け入れて入賞を許容する領域として遊技盤6に設けられる入賞領域を構成している。なお、始動入賞口13,14や大入賞口も、遊技媒体を受け入れて入賞を許容する入賞領域を構成する。また、それぞれの入賞口29,30,33,39に入賞した遊技球を1つのスイッチで検出するようにしてもよい。

遊技領域7の左右周辺には、遊技中に点滅表示される装飾LED25が設けられ、下部には、入賞しなかった遊技球を吸収するアウト口26がある。また、遊技領域7の外側の左右上部には、効果音を発する2つのスピーカ27が設けられている。遊技領域7の外周には、天枠LED28a、左枠LED28bおよび右枠LED28cが設けられている。さらに、遊技領域7における各構造物(演出表示装置9等)の周囲には装飾LEDが設置されている。天枠LED28a、左枠LED28b、右枠LED28cおよび装飾用LEDは、遊技機に設けられている装飾発光体の一例である。

打球発射装置から発射された遊技球は、打球レールを通って遊技領域7に入り、その後、遊技領域7を下りてくる。遊技球が始動入賞口13に入り始動口スイッチ13aで検出されると、図柄の可変表示を開始できる状態であれば、特別図柄表示器8において特別図柄が可変表示(変動)を始めるとともに、演出表示装置9において飾り図柄が可変表示(変動)を始める。図柄の可変表示を開始できる状態でなければ、始動入賞記憶数を1増やす。

特別図柄表示器8における特別図柄の可変表示、および演出表示装置9における飾り図柄の可変表示は、所定時間が経過したときに停止する。停止時の特別図柄(停止図柄)が大当り図柄(特定表示結果)であると、大当り遊技状態に移行する。すなわち、特別可変入賞球装置20が、所定時間(例えば、29秒)が経過するまで、または、所定個数(例えば10個)の遊技球が入賞するまで開放する。

遊技球がゲート32に入賞すると、普通図柄表示器10において普通図柄(例えば、「○」および「×」)が可変表示される状態になる。また、普通図柄表示器10における停止図柄が所定の図柄(当り図柄:例えば「○」)である場合に、可変入賞球装置15が所定時間だけ開放状態になる。さらに、確変状態では、普通図柄表示器10における停止図柄が当り図柄になる確率が高められるとともに、可変入賞球装置15の開放時間と開放回数が高められる。また、時短状態(特別図柄の可変表示時間が短縮される遊技状態)において、可変入賞球装置15の開放時間と開放回数が高められるようにしてもよい。

そして、この例では、左枠LED28bの近傍に、賞球払出中に点灯する賞球LED51が設けられ、右枠LED28cの近傍に、補給球が切れたときに点灯する球切れLED52が設けられている。上記のように、この実施の形態のパチンコ遊技機1には、発光体が各所に設けられている。さらに、プリペイドカードが挿入されることによって球貸しを可能にするプリペイドカードユニット(以下、単に「カードユニット」ともいう。)が、パチンコ遊技機1に隣接して設置される(図示せず)。

また、遊技機1における左下部には、遊技者が押下可能な操作ボタン120が設けられている。

図2は、主基板(遊技制御基板)31における回路構成の一例を示すブロック図である。なお、図2は、払出制御基板37および演出制御基板80等も示されている。主基板31には、プログラムに従ってパチンコ遊技機1を制御する遊技制御用マイクロコンピュータ(遊技制御手段に相当)560が搭載されている。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、ゲーム制御(遊技進行制御)用のプログラム等を記憶するROM54、ワークメモリとして使用される記憶手段としてのRAM55、プログラムに従って制御動作を行うCPU56およびI/Oポート部57を含む。この実施の形態では、ROM54およびRAM55は遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されている。すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、1チップマイクロコンピュータである。1チップマイクロコンピュータには、少なくともCPU56のほかRAM55が内蔵されていればよく、ROM54は外付けであっても内蔵されていてもよい。また、I/Oポート部57は、外付けであってもよい。遊技制御用マイクロコンピュータ560には、さらに、ハードウェア乱数(ハードウェア回路が発生する乱数)を発生する乱数回路503が内蔵されている。

また、RAM55は、その一部または全部が電源基板910において作成されるバックアップ電源によってバックアップされている揮発性記憶手段としてのバックアップRAMである。すなわち、遊技機に対する電力供給が停止しても、所定期間(バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックアップ電源が電力供給不能になるまで)は、RAM55の一部または全部の内容は保存される。特に、少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ(特別図柄プロセスフラグなど)と未払出賞球数を示すデータは、バックアップRAMに保存される。遊技制御手段の制御状態に応じたデータとは、停電等が生じた後に復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態を停電等の発生前に復旧させるために必要なデータである。また、制御状態に応じたデータと未払出賞球数を示すデータとを遊技の進行状態を示すデータと定義する。なお、この実施の形態では、RAM55の全部が、電源バックアップされているとする。

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560においてCPU56がROM54に格納されているプログラムに従って制御を実行するので、以下、遊技制御用マイクロコンピュータ560(またはCPU56)が実行する(または、処理を行う)ということは、具体的には、CPU56がプログラムに従って制御を実行することである。このことは、主基板31以外の他の基板に搭載されているマイクロコンピュータについても同様である。

乱数回路503は、特別図柄の可変表示の表示結果により大当りとするか否か判定するための判定用の乱数を発生するために用いられるハードウェア回路である。乱数回路503は、初期値(例えば、0)と上限値(例えば、65535)とが設定された数値範囲内で、数値データを、設定された更新規則に従って更新し、ランダムなタイミングで発生する始動入賞時が数値データの読出(抽出)時であることにもとづいて、読出される数値データが乱数値となる乱数発生機能を有する。

乱数回路503は、数値データの更新範囲の選択設定機能(初期値の選択設定機能、および、上限値の選択設定機能)、数値データの更新規則の選択設定機能、および数値データの更新規則の選択切換え機能等の各種の機能を有する。このような機能によって、生成する乱数のランダム性を向上させることができる。

また、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、乱数回路503が更新する数値データの初期値を設定する機能を有している。例えば、ROM54等の所定の記憶領域に記憶された遊技制御用マイクロコンピュータ560のIDナンバ(遊技制御用マイクロコンピュータ560の各製品ごとに異なる数値で付与されたIDナンバ)を用いて所定の演算を行なって得られた数値データを、乱数回路503が更新する数値データの初期値として設定する。そのような処理を行うことによって、乱数回路503が発生する乱数のランダム性をより向上させることができる。なお、大当り判定用の乱数がソフトウェア乱数である場合に、乱数回路503が発生する乱数を、図7を参照して後述する変動パターン判定用乱数等の乱数を更新するときの加算値に用いるように構成されていてもよい。そのように構成された場合には、変動パターン判定用乱数等の乱数の加算値がランダムに決定され、変動パターン判定用乱数等の乱数のランダム性をより向上させることができる。

また、ゲートスイッチ32a、始動口スイッチ13a、カウントスイッチ23、入賞口スイッチ29a,30a,33a,39aからの検出信号を遊技制御用マイクロコンピュータ560に与える入力ドライバ回路58も主基板31に搭載されている。また、可変入賞球装置15を開閉するソレノイド16、および大入賞口を形成する特別可変入賞球装置20を開閉するソレノイド21を遊技制御用マイクロコンピュータ560からの指令に従って駆動する出力回路59も主基板31に搭載されている。

また、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特別図柄を可変表示する特別図柄表示器8、普通図柄を可変表示する普通図柄表示器10、特別図柄保留記憶表示器18および普通図柄保留記憶表示器41の表示制御を行う。

なお、大当り遊技状態の発生を示す大当り情報等の情報出力信号をホールコンピュータ等の外部装置に対して出力する情報出力回路(図示せず)も主基板31に搭載されている。

この実施の形態では、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段(演出制御用マイクロコンピュータで構成される。)が、中継基板77を介して遊技制御用マイクロコンピュータ560からの演出制御コマンドを受信し、飾り図柄を可変表示する演出表示装置9の表示制御を行う。

また、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段が、ランプドライバ基板35を介して、遊技盤に設けられている装飾LED25の表示制御を行うとともに、枠側に設けられている天枠LED28a、左枠LED28b、右枠LED28c、賞球ランプ51および球切れランプ52の表示制御を行うとともに、音声出力基板70を介してスピーカ27からの音出力の制御を行う。

図3は、中継基板77、演出制御基板80、ランプドライバ基板35および音声出力基板70の回路構成例を示すブロック図である。なお、図3に示す例では、ランプドライバ基板35および音声出力基板70には、マイクロコンピュータは搭載されていないが、マイクロコンピュータを搭載してもよい。また、ランプドライバ基板35および音声出力基板70を設けずに、演出制御に関して演出制御基板80のみを設けてもよい。

演出制御基板80は、演出制御用CPU101、および演出図柄プロセスフラグ等の演出に関する情報を記憶するRAMを含む演出制御用マイクロコンピュータ100を搭載している。なお、RAMは外付けであってもよい。この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるRAMは電源バックアップされていない。演出制御基板80において、演出制御用CPU101は、内蔵または外付けのROM111に格納されたプログラムに従って動作し、中継基板77を介して入力される主基板31からの取込信号(演出制御INT信号)に応じて、入力ドライバ102および入力ポート103を介して演出制御コマンドを受信する。また、演出制御用CPU101は、演出制御コマンドにもとづいて、VDP(ビデオディスプレイプロセッサ)109に演出表示装置9の表示制御を行わせる。

この実施の形態では、演出制御用マイクロコンピュータ100と共動して演出表示装置9の表示制御を行うVDP109が演出制御基板80に搭載されている。VDP109は、演出制御用マイクロコンピュータ100とは独立したアドレス空間を有し、そこにVRAMをマッピングする。VRAMは、画像データを展開するためのバッファメモリである。そして、VDP109は、VRAM内の画像データをフレームメモリを介して演出表示装置9に出力する。

演出制御用CPU101は、受信した演出制御コマンドに従ってCGROM(図示せず)から必要なデータを読み出すための指令をVDP109に出力する。CGROMは、演出表示装置9に表示されるキャラクタ画像データや動画像データ、具体的には、人物、文字、図形や記号等(飾り図柄を含む)、および背景画像のデータをあらかじめ格納しておくためのROMである。VDP109は、演出制御用CPU101の指令に応じて、CGROMから画像データを読み出す。そして、VDP109は、読み出した画像データにもとづいて表示制御を実行する。

また、遊技者が操作ボタン120を押下すると、操作ボタン120から操作信号が出力されるが、演出制御用CPU101は、入力ポート108を介して、操作ボタン120からの操作信号を入力する。なお、第1の実施の形態では、操作ボタン120は、設けられていなくてもよい。

演出制御コマンドおよび演出制御INT信号は、演出制御基板80において、まず、入力ドライバ102に入力する。入力ドライバ102は、中継基板77から入力された信号を演出制御基板80の内部に向かう方向にしか通過させない(演出制御基板80の内部から中継基板77への方向には信号を通過させない)信号方向規制手段としての単方向性回路でもある。

中継基板77には、主基板31から入力された信号を演出制御基板80に向かう方向にしか通過させない(演出制御基板80から中継基板77への方向には信号を通過させない)信号方向規制手段としての単方向性回路74が搭載されている。単方向性回路として、例えばダイオードやトランジスタが使用される。図3には、ダイオードが例示されている。また、単方向性回路は、各信号毎に設けられる。さらに、単方向性回路である出力ポート571を介して主基板31から演出制御コマンドおよび演出制御INT信号が出力されるので、中継基板77から主基板31の内部に向かう信号が規制される。すなわち、中継基板77からの信号は主基板31の内部(遊技制御用マイクロコンピュータ560側)に入り込まない。なお、出力ポート571は、図2に示されたI/Oポート部57の一部である。また、出力ポート571の外側(中継基板77側)に、さらに、単方向性回路である信号ドライバ回路が設けられていてもよい。

さらに、演出制御用CPU101は、出力ポート105を介してランプドライバ基板35に対してLEDを駆動する信号を出力する。また、演出制御用CPU101は、出力ポート104を介して音声出力基板70に対して音番号データを出力する。

ランプドライバ基板35において、LEDを駆動する信号は、入力ドライバ351を介してLEDドライバ352に入力される。LEDドライバ352は、LEDを駆動する信号にもとづいて天枠LED28a、左枠LED28b、右枠LED28cなどの枠側に設けられている各LEDに電流を供給する。また、枠側に設けられている装飾LED25に電流を供給する。

音声出力基板70において、音番号データは、入力ドライバ702を介して音声合成用IC703に入力される。音声合成用IC703は、音番号データに応じた音声や効果音を発生し増幅回路705に出力する。増幅回路705は、音声合成用IC703の出力レベルを、ボリューム706で設定されている音量に応じたレベルに増幅した音声信号をスピーカ27に出力する。音声データROM704には、音番号データに応じた制御データが格納されている。音番号データに応じた制御データは、所定期間(例えば飾り図柄の変動期間)における効果音または音声の出力態様を時系列的に示すデータの集まりである。

次に、電源基板910の構成を図4のブロック図を参照して説明する。電源基板910には、遊技機内の各電気部品制御基板や機構部品への電力供給を許可したり遮断したりするための電源スイッチ914が設けられている。なお、電源スイッチ914は、遊技機において、電源基板910の外に設けられていてもよい。電源スイッチ914が閉状態(オン状態)では、交流電源(AC24V)がトランス911の入力側(一次側)に印加される。トランス911は、交流電源(AC24V)と電源基板910の内部とを電気的に絶縁するためのものであるが、その出力電圧もAC24Vである。また、トランス911の入力側には、過電圧保護回路としてのバリスタ918が設置されている。

電源基板910は、電気部品制御基板(主基板31、払出制御基板37および演出制御基板80等)と独立して設置され、遊技機内の各基板および機構部品が使用する電圧を生成する。この例では、AC24V、VSL(DC+30V)、VLP(DC+24V)、VDD(DC+12V)およびVCC(DC+5V)を生成する。また、バックアップ電源(VBB)すなわちバックアップRAMに記憶内容を保持させるための記憶保持手段となるコンデンサ916は、DC+5V(VCC)すなわち各基板上のIC等を駆動する電源のラインから充電される。また、+5Vラインとバックアップ+5V(VBB)ラインとの間に、逆流防止用のダイオード917が挿入される。なお、VSLは、整流平滑回路915において、整流素子でAC24Vを整流昇圧することによって生成される。VSLは、ソレノイド駆動電源になる。また、VLPは、ランプ点灯用の電圧であって、整流回路912において、整流素子でAC24Vを整流することによって生成される。

電源電圧生成手段としてのDC−DCコンバータ913は、1つまたは複数のスイッチングレギュレータ(図4では2つのレギュレータIC924A,924Bを示す。)を有し、VSLにもとづいてVDDおよびVCCを生成する。レギュレータIC(スイッチングレギュレータ)924A,924Bの入力側には、比較的大容量のコンデンサ923A,923Bが接続されている。従って、外部からの遊技機に対する電力供給が停止したときに、VSL、VDD、VCC等の直流電圧は、比較的緩やかに低下する。

図4に示すように、トランス911から出力されたAC24Vは、そのままコネクタ922Bに供給される。また、VLPは、コネクタ922Cに供給される。VCC、VDDおよびVSLは、コネクタ922A,922B,922Cに供給される。

コネクタ922Aに接続されるケーブルは、主基板31に接続される。また、コネクタ922Bに接続されるケーブルは、払出制御基板37に接続される。従って、コネクタ922Aには、VBBも供給されている。例えば、コネクタ922Cに接続されるケーブルは、ランプドライバ基板35に接続される。なお、演出制御基板80には、ランプドライバ基板35を経由して各電圧が供給される。

また、電源基板910には、押しボタン構造のクリアスイッチ921が搭載されている。クリアスイッチ921が押下されるとローレベル(オン状態)のクリア信号が出力され、コネクタ922Aを介して主基板31に出力される。また、クリアスイッチ921が押下されていなければハイレベル(オフ状態)の信号が出力される。なお、クリアスイッチ921は、押しボタン構造以外の他の構成であってもよい。また、クリアスイッチ921は、遊技機において、電源基板910以外に設けられていてもよい。

さらに、電源基板910には、電気部品制御基板に搭載されているマイクロコンピュータに対するリセット信号を作成するとともに、電源断信号を出力する電源監視回路920と、電源監視回路920からのリセット信号を増幅してコネクタ922A,922B,922Cに出力するとともに、電源断信号を増幅してコネクタ922Bに出力する出力ドライバ回路925が搭載されている。なお、演出制御用マイクロコンピュータに対するリセット信号は、ランプドライバ基板35を経由して演出制御基板80に伝達される。また、リセット回路をそれぞれの電気部品制御基板に搭載した場合に、リセット信号をハイレベルにすることになる電圧値を異ならせるようにしてもよい(例えば、主基板31における場合を最も高くして、遊技制御用マイクロコンピュータ560に対するリセット信号がハイレベルになるタイミングを最も遅くする。)。

電源監視回路920からの電源断信号すなわち電源監視手段からの検出信号は、主基板31に搭載されている入力ポートを介して遊技制御用マイクロコンピュータ560に入力される。すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、入力ポートの入力信号を監視することによって遊技機への電力供給の停止の発生を確認することができる。

次に、遊技機の動作について説明する。図5は、主基板31における遊技制御用マイクロコンピュータ560が実行するメイン処理を示すフローチャートである。遊技機に対して電源が投入され電力供給が開始されると、リセット信号が入力されるリセット端子の入力レベルがハイレベルになり、遊技制御用マイクロコンピュータ560(具体的には、CPU56)は、プログラムの内容が正当か否か確認するための処理であるセキュリティチェック処理を実行した後、ステップS1以降のメイン処理を開始する。メイン処理において、CPU56は、まず、必要な初期設定を行う。

初期設定処理において、CPU56は、まず、割込禁止に設定する(ステップS1)。次に、割込モードを割込モード2に設定し(ステップS2)、スタックポインタにスタックポインタ指定アドレスを設定する(ステップS3)。そして、内蔵デバイスの初期化(内蔵デバイス(内蔵周辺回路)であるCTC(カウンタ/タイマ)およびPIO(パラレル入出力ポート)の初期化など)を行った後(ステップS4)、RAM55をアクセス可能状態に設定する(ステップS5)。なお、割込モード2は、CPU56が内蔵する特定レジスタ(Iレジスタ)の値(1バイト)と内蔵デバイスが出力する割込ベクタ(1バイト:最下位ビット0)とから合成されるアドレスが、割込番地を示すモードである。

次いで、CPU56は、入力ポートを介して入力されるクリアスイッチ(例えば、電源基板に搭載されている。)の出力信号の状態を確認する(ステップS6)。その確認においてオンを検出した場合には、CPU56は、通常の初期化処理を実行する(ステップS10〜S15)。

クリアスイッチがオンの状態でない場合には、遊技機への電力供給が停止したときにバックアップRAM領域のデータ保護処理(例えばパリティデータの付加等の電力供給停止時処理)が行われたか否か確認する(ステップS7)。そのような保護処理が行われていないことを確認したら、CPU56は初期化処理を実行する。バックアップRAM領域にバックアップデータがあるか否かは、例えば、電力供給停止時処理においてバックアップRAM領域に設定されるバックアップフラグの状態によって確認される。

電力供給停止時処理が行われたことを確認したら、CPU56は、バックアップRAM領域のデータチェックを行う(ステップS8)。この実施の形態では、データチェックとしてパリティチェックを行う。よって、ステップS8では、算出したチェックサムと、電力供給停止時処理で同一の処理によって算出され保存されているチェックサムとを比較する。不測の停電等の電力供給停止が生じた後に復旧した場合には、バックアップRAM領域のデータは保存されているはずであるから、チェック結果(比較結果)は正常(一致)になる。チェック結果が正常でないということは、バックアップRAM領域のデータが、電力供給停止時のデータとは異なっていることを意味する。そのような場合には、内部状態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、電力供給の停止からの復旧時でない電源投入時に実行される初期化処理を実行する。

チェック結果が正常であれば、CPU56は、遊技制御手段の内部状態と演出制御手段等の電気部品制御手段の制御状態を電力供給停止時の状態に戻すための遊技状態復旧処理(ステップS41〜S43の処理)を行う。具体的には、ROM54に格納されているバックアップ時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し(ステップS41)、バックアップ時設定テーブルの内容を順次作業領域(RAM55内の領域)に設定する(ステップS42)。作業領域はバックアップ電源によって電源バックアップされている。バックアップ時設定テーブルには、作業領域のうち初期化してもよい領域についての初期化データが設定されている。ステップS41およびS42の処理によって、作業領域のうち初期化してはならない部分については、保存されていた内容がそのまま残る。初期化してはならない部分とは、例えば、電力供給停止前の遊技状態を示すデータ(特別図柄プロセスフラグ、確変フラグ、時短フラグなど)、出力ポートの出力状態が保存されている領域(出力ポートバッファ)、未払出賞球数を示すデータが設定されている部分などである。

また、CPU56は、電力供給復旧時の初期化コマンドとしての停電復旧指定コマンド(停電復旧1指定コマンド)を演出制御基板80に送信する(ステップS43)。そして、ステップS14に移行する。

なお、この実施の形態では、バックアップフラグとチェックデータとの双方を用いてバックアップRAM領域のデータが保存されているか否か確認しているが、いずれか一方のみを用いてもよい。すなわち、バックアップフラグとチェックデータとのいずれかを、遊技状態復旧処理を実行するための契機としてもよい。

初期化処理では、CPU56は、まず、RAMクリア処理を行う(ステップS10)。なお、RAMクリア処理によって、所定のデータ(例えば大当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ)は0に初期化されるが、任意の値またはあらかじめ決められている値に初期化するようにしてもよい。また、RAM55の全領域を初期化せず、所定のデータ(例えば大当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ)をそのままにしてもよい。また、ROM54に格納されている初期化時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し(ステップS11)、初期化時設定テーブルの内容を順次RAM55における作業領域に設定する(ステップS12)。

ステップS11およびS12の処理によって、特別図柄プロセスフラグなど制御状態に応じて選択的に処理を行うためのフラグに初期値が設定される。

また、CPU56は、サブ基板(主基板31以外のマイクロコンピュータが搭載された基板。)を初期化するための初期化指定コマンド(遊技制御用マイクロコンピュータ560が初期化処理を実行したことを示すコマンドでもある。)を演出制御基板80に送信する(ステップS13)。例えば、演出制御基板80に搭載されている演出制御用マイクロコンピュータ100は、初期化指定コマンドを受信すると、演出表示装置9において、遊技機の制御の初期化がなされたことを報知するための画面表示、すなわち初期化報知を行う。なお、初期化処理において、CPU56は、客待ちデモンストレーション指定(デモ指定)コマンドも送信する。

また、CPU56は、乱数回路503を初期設定する乱数回路設定処理を実行する(ステップS14)。CPU56は、例えば、乱数回路設定プログラムに従って処理を実行することによって、乱数回路503にランダムRの値を更新させるための設定を行う。

そして、CPU56は、所定時間(例えば2ms)毎に定期的にタイマ割込がかかるように遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されているCTCのレジスタの設定を行なう(ステップS15)。すなわち、初期値として例えば2msに相当する値が所定のレジスタ(時間定数レジスタ)に設定される。この実施の形態では、2ms毎に定期的にタイマ割込がかかるとする。

初期化処理の実行(ステップS10〜S15)が完了すると、CPU56は、メイン処理で、表示用乱数更新処理(ステップS17)および初期値用乱数更新処理(ステップS18)を繰り返し実行する。表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理を実行するときには割込禁止状態に設定し(ステップS16)、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理の実行が終了すると割込許可状態に設定する(ステップS19)。この実施の形態では、表示用乱数とは、変動パターン等を決定するための乱数であり、表示用乱数更新処理とは、表示用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。また、初期値用乱数更新処理とは、初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。この実施の形態では、初期値用乱数とは、普通図柄の当りとするか否か決定するための乱数を発生するためのカウンタ(普通図柄当り判定用乱数発生カウンタ)等のカウント値の初期値を決定するための乱数である。後述する遊技の進行を制御する遊技制御処理(遊技制御用マイクロコンピュータ560が、遊技機に設けられている可変表示装置、可変入賞球装置、球払出装置等の遊技用の装置を、自身で制御する処理、または他のマイクロコンピュータに制御させるために指令信号を送信する処理、遊技装置制御処理ともいう)において、大当り判定用乱数発生カウンタ等のカウント値が1周(乱数の取りうる値の最小値から最大値までの間の数値の個数分歩進したこと)すると、そのカウンタに初期値が設定される。

タイマ割込が発生すると、CPU56は、図6に示すステップS20〜S34のタイマ割込処理を実行する。タイマ割込処理において、まず、電源断信号が出力されたか否か(オン状態になったか否か)を検出する電源断検出処理を実行する(ステップS20)。電源断信号は、例えば電源基板に搭載されている電源監視回路920が、遊技機に供給される電源の電圧の低下を検出した場合に出力する。そして、電源断検出処理において、CPU56は、電源断信号が出力されたことを検出したら、必要なデータをバックアップRAM領域に保存するための電力供給停止時処理を実行する。次いで、入力ドライバ回路58を介して、ゲートスイッチ32a、始動口スイッチ13a、カウントスイッチ23、および入賞口スイッチ29a,30a,33a,39aの検出信号を入力し、それらの状態判定を行う(スイッチ処理:ステップS21)。

次に、CPU56は、特別図柄表示器8、普通図柄表示器10、特別図柄保留記憶表示器18、普通図柄保留記憶表示器41の表示制御を行う表示制御処理を実行する(ステップS22)。特別図柄表示器8および普通図柄表示器10については、ステップS32,S33で設定される出力バッファの内容に応じて各表示器に対して駆動信号を出力する制御を実行する。

また、遊技制御に用いられる普通当り図柄決定用の乱数等の各判定用乱数を生成するための各カウンタのカウント値を更新する処理を行う(判定用乱数更新処理:ステップS23)。CPU56は、さらに、初期値用乱数および表示用乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する処理を行う(初期値用乱数更新処理,表示用乱数更新処理:ステップS24,S25)。

さらに、CPU56は、特別図柄プロセス処理を行う(ステップS26)。特別図柄プロセス処理では、特別図柄表示器8および大入賞口を所定の順序で制御するための特別図柄プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

次いで、普通図柄プロセス処理を行う(ステップS27)。普通図柄プロセス処理では、CPU56は、普通図柄表示器10の表示状態を所定の順序で制御するための普通図柄プロセスフラグに従って該当する処理を実行する。CPU56は、普通図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新する。

また、CPU56は、演出制御用マイクロコンピュータ100に演出制御コマンドを送出する処理を行う(演出制御コマンド制御処理:ステップS28)。

さらに、CPU56は、例えばホール管理用コンピュータに供給される大当り情報、始動情報、確率変動情報などのデータを出力する情報出力処理を行う(ステップS29)。

また、CPU56は、始動口スイッチ13a、カウントスイッチ23および入賞口スイッチ29a,30a,33a,39aの検出信号にもとづく賞球個数の設定などを行う賞球処理を実行する(ステップS30)。具体的には、始動口スイッチ13a、カウントスイッチ23および入賞口スイッチ29a,30a,33a,39aのいずれかがオンしたことにもとづく入賞検出に応じて、払出制御基板37に搭載されている払出制御用マイクロコンピュータに賞球個数を示す払出制御コマンド(賞球個数信号)を出力する。払出制御用マイクロコンピュータは、賞球個数を示す払出制御コマンドに応じて球払出装置97を駆動する。

この実施の形態では、出力ポートの出力状態に対応したRAM領域(出力ポートバッファ)が設けられているのであるが、CPU56は、出力ポートの出力状態に対応したRAM領域におけるソレノイドのオン/オフに関する内容を出力ポートに出力する(ステップS31:出力処理)。

また、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値に応じて特別図柄の演出表示を行うための特別図柄表示制御データを特別図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する特別図柄表示制御処理を行う(ステップS32)。CPU56は、例えば、特別図柄プロセス処理でセットされる開始フラグがセットされると終了フラグがセットされるまで、変動速度が1コマ/0.2秒であれば、0.2秒が経過する毎に、出力バッファに設定される表示制御データの値を+1する。また、CPU56は、出力バッファに設定された表示制御データに応じて、ステップS22において駆動信号を出力することによって、特別図柄表示器8における特別図柄の可変表示を実行する。

さらに、CPU56は、普通図柄プロセスフラグの値に応じて普通図柄の演出表示を行うための普通図柄表示制御データを普通図柄表示制御データ設定用の出力バッファに設定する普通図柄表示制御処理を行う(ステップS33)。CPU56は、例えば、普通図柄の変動に関する開始フラグがセットされると終了フラグがセットされるまで、普通図柄の変動速度が0.2秒ごとに表示状態(「○」および「×」)を切り替えるような速度であれば、0.2秒が経過する毎に、出力バッファに設定される表示制御データの値(例えば、「○」を示す1と「×」を示す0)を切り替える。また、CPU56は、出力バッファに設定された表示制御データに応じて、ステップS22において駆動信号を出力することによって、普通図柄表示器10における普通図柄の演出表示を実行する。

その後、割込許可状態に設定し(ステップS34)、処理を終了する。

以上の制御によって、この実施の形態では、遊技制御処理は2ms毎に起動されることになる。なお、遊技制御処理は、タイマ割込処理におけるステップS21〜S33(ステップS29を除く。)の処理に相当する。また、この実施の形態では、タイマ割込処理で遊技制御処理が実行されているが、タイマ割込処理では例えば割込が発生したことを示すフラグのセットのみがなされ、遊技制御処理はメイン処理において実行されるようにしてもよい。

図7は、各乱数を示す説明図である。各乱数は、以下のように使用される。

(2)ランダム2(MR2):大当りの種類(確変大当り、通常大当り)を決定する(大当り種別判定用)

(4)ランダム4(MR4):変動パターンの(変動時間)を決定する(変動パターン判定用)

(5)ランダム5(MR5):普通図柄にもとづく当りを発生させるか否か決定する(普通図柄当り判定用)

(6−1)ランダム6−1(MR6−1):確変昇格演出を実行するか否か決定する(確変昇格演出判定用)

(6−2)ランダム6−2(MR6−2):確変昇格演出を実行するタイミング決定する(演出タイミング判定用)

(7)ランダム7(MR7):ランダム5の初期値を決定する(ランダム5初期値決定用)

図6に示された遊技制御処理におけるステップS23では、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、(2)の大当り種別判定用乱数、および(5)の普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウントアップ(1加算)を行う。すなわち、それらが判定用乱数であり、それら以外の乱数が表示用乱数(ランダム4、ランダム6−1、ランダム6−2)または初期値用乱数(ランダム7)である。なお、遊技効果を高めるために、上記の乱数以外の乱数も用いてもよい。また、この実施の形態では、大当り判定用乱数として、遊技制御用マイクロコンピュータ560に内蔵されたハードウェア(遊技制御用マイクロコンピュータ560の外部のハードウェアでもよい。)が生成する乱数を用いる。

図8(A)は、大当り判定テーブルを示す説明図である。大当り判定テーブルとは、ROM54に記憶されているデータの集まりであって、ランダムRと比較される大当り判定値が設定されているテーブルである。大当り判定テーブルには、通常状態(確変状態でない遊技状態)において用いられる通常時大当り判定テーブルと、確変状態において用いられる確変時大当り判定テーブルとがある。通常時大当り判定テーブルには、図8(A)の左欄に記載されている各数値が設定され、確変時大当り判定テーブルには、図8(A)の右欄に記載されている各数値が設定されている。図8(A)に記載されている数値が大当り判定値である。

CPU56は、所定の時期に、乱数回路503のカウント値を抽出して抽出値を大当り判定用乱数(ランダムR)の値とするのであるが、大当り判定用乱数値が図8(A)に示すいずれかの大当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当り(確変大当り、または通常大当り)にすることに決定する。なお、図8(A)に示す「確率」は、大当りになる確率(割合)を示す。また、大当りにするか否か決定するということは、大当り遊技状態状態に移行させるか否か決定するということであるが、特別図柄表示器8における停止図柄を大当り図柄にするか否か決定するということでもある。

図8(B)は、ROM54に記憶されている大当り種別判定テーブルを示す説明図である。大当り種別判定テーブルは、可変表示結果を大当り図柄にする旨の判定がなされたときに、大当り種別判定用の乱数(ランダム2)にもとづいて、大当りの種別を「通常大当り」、「確変大当り」のうちのいずれかに決定するために参照されるテーブルである。大当り種別判定テーブルには、ランダム2の値と比較される数値であって、「通常大当り」、「確変大当り」のそれぞれに対応した判定値(大当り種別判定値)が設定されている。CPU56は、ランダム2の値が大当り種別判定値のいずれかに一致した場合に、大当りの種別を、一致した大当り種別判定値に対応する種別に決定する。

図8(C)は、ROM54に記憶されている確変昇格演出判定テーブルを示す説明図である。確変昇格演出判定テーブルは、確変昇格演出を実行するか否か決定するために参照されるテーブルである。確変昇格演出判定テーブルには、ランダム6−1の値と比較される判定値(確変昇格演出判定値)が設定されている。確変昇格演出判定テーブルには、通常大当り(確変大当りでない大当り)が発生した場合に用いられる通常時確変昇格演出判定テーブルと、確変大当りが発生した場合に用いられる確変時確変昇格演出判定テーブルとがある。通常時確変昇格演出判定テーブルには、図8(C)の左欄に記載されている各数値が設定され、確変時確変昇格演出判定テーブルには、図8(C)の右欄に記載されている各数値が設定されている。CPU56は、ランダム6−1の値が確変昇格演出判定値のいずれかに一致した場合に、確変昇格演出を実行するか否かを、一致した確変昇格演出判定値に応じて決定する。なお、図8(C)に示す例では、通常大当りが発生した場合に、ランダム6−1の値に応じて、確変昇格演出を行うと決定する場合と、確変昇格演出を行わないと決定する場合とがあるが、通常大当りが発生した場合に常に確変昇格演出を行うと決定するように構成されていてもよい。そして、通常大当りが発生した場合に、確変昇格に失敗したことを報知する確変昇格演出を行うように構成されていてもよい。

図8(D)は、ROM54に記憶されている演出タイミング判定テーブルを示す説明図である。演出タイミング判定テーブルは、確変昇格演出を実行するタイミングを決定するために参照されるテーブルである。演出タイミング判定テーブルには、ランダム6−2の値と比較される判定値(演出タイミング判定値)が設定されている。演出タイミング判定テーブルには、通常大当り(確変大当りでない大当り)が発生した場合に用いられる通常時演出タイミング判定テーブルと、確変大当りが発生した場合に用いられる確変時演出タイミング判定テーブルとがある。通常時確変昇格演出判定テーブルには、図8(D)の左欄に記載されている各数値および図8(D)の左欄に記載されている各数値が設定され、確変時演出タイミング判定テーブルには、図8(D)の右欄に記載されている各数値および図8(D)の右欄に記載されている各数値が設定されている。CPU56は、ランダム6−2の値が演出タイミング判定値のいずれかに一致した場合に、確変昇格演出のタイミングを、一致した演出タイミング判定値に対応するタイミングに決定する。

図9は、この実施の形態で用いられる特別図柄、飾り図柄および演出図柄の変動パターン(変動時間)の一例を示す説明図である。図9において、「EXT」とは、2バイト構成の飾り図柄の変動パターンを指定する演出制御コマンドにおける2バイト目のEXTデータを示す。また、「変動時間」は特別図柄、飾り図柄および演出図柄の変動時間(識別情報の可変表示期間)を示す。なお、変動パターンは、特別図柄、飾り図柄および演出図柄の変動時間等を示すものであるが、飾り図柄および演出図柄の変動は特別図柄の変動と同期しているので、以下、単に、特別図柄の変動パターン、飾り図柄の変動パターン、演出図柄の変動パターンのように表現することがある。また、変動パターンコマンドが、通常大当りとするのか、確変大当りとするのか、はずれとするのかを示す情報を含むように構成されていてもよい。そして、演出制御用CPU101は、受信した変動パターンコマンドにもとづいて、通常大当りであるのか、確変大当りであるのか、はずれであるのかを判断するように構成されていてもよい。そのように構成された場合には、演出制御用CPU101は、表示結果指定コマンドを受信しないときであっても、通常大当りであるのか、確変大当りであるのか、はずれであるのかを判断することができる。また、演出制御用CPU101に表示結果指定コマンドを送信することなく、通常大当りであるのか、確変大当りであるのか、はずれであるのかを判断させることができるので、送信されるコマンド数を削減することができる。

図9に示すように、停止図柄をはずれ図柄とすることに決定された場合であって変動表示中にリーチ演出を実行しないことが決定された場合には、変動パターン#1または変動パターン#2が用いられる。このうち、短縮変動ではない通常の変動が行われるときには変動パターン#1が用いられ、短縮変動が行われるときには変動パターン#2が用いられる。また、変動パターン#3〜♯6は、停止図柄がはずれ図柄であって演出表示装置9においてリーチ演出を実行するときに用いられる変動パターンである。

この実施の形態では、停止図柄を大当り図柄とすることに決定された場合には、変動パターン#7〜#10が用いられる。

後述する変動パターン設定処理において、停止図柄を大当り図柄とすることに決定された場合に選択される大当り用変動パターン判定テーブルには、変動パターン#7〜♯10が設定される。また、停止図柄をはずれ図柄とすることに決定された場合に選択されるはずれ用変動パターン判定テーブルには、変動パターン#1〜♯6が設定される。

演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンを示す演出制御コマンドを受信すると、受信した演出制御コマンドが示す変動パターンに応じた時間、飾り図柄表示器で飾り図柄の可変表示を行い演出表示装置9で演出図柄の可変表示を行うとともに、演出表示装置9で、受信した演出制御コマンドが示す変動パターンに応じた種類の表示演出を行う。同時に、ランプやLEDおよびスピーカ27などの演出用部品を用いた演出を行う。すなわち、変動パターンとは、変動時間を示すとともに、演出の態様を示すものである。

図10は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。図10に示す例において、コマンド8000(H)〜8009(H)は、特別図柄の可変表示に対応して演出表示装置9において可変表示される演出図柄(飾り図柄)の変動パターンを指定する演出制御コマンド(変動パターンコマンド)である(それぞれ変動パターン#1〜#10に対応)。なお、「(H)」は16進数であることを示す。また、変動パターンを指定する演出制御コマンドは、変動開始を指定するためのコマンドでもある。従って、演出制御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンコマンドを受信すると、演出表示装置9において演出図柄(飾り図柄)の可変表示を開始するように制御する。

コマンド8C01(H)〜8C09(H)は、大当りとするか否か、および大当り遊技の種類を示す演出制御コマンドである。演出制御用マイクロコンピュータ100は、コマンド8C01(H)〜8C09(H)の受信に応じて飾り図柄および演出図柄の表示結果を決定するので、コマンド8C01(H)〜8C09(H)を表示結果特定コマンドという。なお、コマンド8C01(H)は、はずれとすることを示す演出制御コマンドである。コマンド8C03(H)〜8C05(H)は、通常大当りとする場合に確変昇格演出(大当り中昇格演出)を実行することを示す演出制御コマンドでもある。そして、コマンド8C03(H)は、大当り遊技における第10ラウンドで確変昇格演出を実行することを示す演出制御コマンドである。また、コマンド8C04(H)は、大当り遊技における第11ラウンドで確変昇格演出を実行することを示す演出制御コマンドである。また、コマンド8C05(H)は、大当り遊技の終了時(エンディング演出時)に確変昇格演出を実行することを示す演出制御コマンドである。

コマンド8C07(H)〜8C09(H)は、確変大当りとする場合に確変昇格演出(大当り中昇格演出)を実行することを示す演出制御コマンドでもある。そして、コマンド8C07(H)は、大当り遊技における10ラウンドで確変昇格演出を実行することを示す演出制御コマンドである。また、コマンド8C08(H)は、大当り遊技における11ラウンドで確変昇格演出を実行することを示す演出制御コマンドである。また、コマンド8C09(H)は、大当り遊技の終了時(エンディング演出時)に確変昇格演出を実行することを示す演出制御コマンドである。

なお、コマンド8C02(H)は、通常大当りとする場合に確変昇格演出を実行しないことを示す演出制御コマンドである。また、8C06(H)は、確変大当りとする場合に確変昇格演出を実行しないことを示す演出制御コマンドである。

コマンド8F00(H)は、演出図柄(飾り図柄)の可変表示(変動)を終了して表示結果(停止図柄)を導出表示することを示す演出制御コマンド(図柄確定指定コマンド)である。演出制御用マイクロコンピュータ100は、図柄確定指定コマンドを受信すると、飾り図柄の可変表示(変動)を終了して表示結果を導出表示する。

コマンド9000(H)は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに送信される演出制御コマンド(初期化指定コマンド:電源投入指定コマンド)である。コマンド9200(H)は、遊技機に対する電力供給が再開されたときに送信される演出制御コマンド(停電復旧指定コマンド)である。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、遊技機に対する電力供給が開始されたときに、バックアップRAMにデータが保存されている場合には、停電復旧指定コマンドを送信し、そうでない場合には、初期化指定コマンドを送信する。

コマンド9F00(H)は、客待ちデモンストレーションを指定する演出制御コマンド(客待ちデモ指定コマンド)である。

コマンドA001〜A002(H)は、ファンファーレ画面を表示すること、すなわち大当り遊技の開始を指定する演出制御コマンド(大当り開始指定コマンド:ファンファーレ指定コマンド)である。大当り開始指定コマンドには、大当りの種類に応じた大当り開始1指定コマンド(通常大当り時に送信される。)と大当り開始指定2指定コマンド(確変大当り時に送信される。)とがある。コマンドA1XX(H)は、XXで示す回数目(ラウンド)の大入賞口開放中の表示を示す演出制御コマンド(大入賞口開放中指定コマンド)である。A2XX(H)は、XXで示す回数目(ラウンド)の大入賞口閉鎖を示す演出制御コマンド(大入賞口開放後指定コマンド)である。

コマンドA301(H)は、通常大当り時での大当り終了画面を表示することを指定する演出制御コマンド(大当り終了1指定コマンド:エンディング1指定コマンド)である。コマンドA302(H)は、確変大当り時での大当り終了画面を表示することを指定する演出制御コマンド(大当り終了2指定コマンド:エンディング2指定コマンド)である。

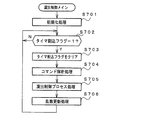

図11は、主基板31に搭載される遊技制御用マイクロコンピュータ560(具体的には、CPU56)が実行する特別図柄プロセス処理(ステップS26)のプログラムの一例を示すフローチャートである。上述したように、特別図柄プロセス処理では特別図柄表示器8および大入賞口を制御するための処理が実行される。特別図柄プロセス処理において、CPU56は、始動入賞口13に遊技球が入賞したことを検出するための始動口スイッチ13aがオンしていたら、すなわち始動入賞が発生していたら、始動口スイッチ通過処理を実行する(ステップS311,S312)。そして、ステップS300〜S307のうちのいずれかの処理を行う。

ステップS300〜S307の処理は、以下のような処理である。

特別図柄通常処理(ステップS300):特別図柄プロセスフラグの値が0であるときに実行される。遊技制御用マイクロコンピュータ560は、特別図柄の可変表示が開始できる状態になると、保留記憶数(始動入賞記憶数)を確認する。保留記憶数は保留記憶数カウンタのカウント値により確認できる。保留記憶数が0でない場合には、大当りとするか否か決定する。大当りとしないことに決定したときには、特別図柄表示器8の停止図柄としてはずれ図柄を決定する。大当りとすることに決定したときには、大当り図柄を決定する。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS301に対応した値(この例では1)に更新する。

変動パターン設定処理(ステップS301):特別図柄プロセスフラグの値が1であるときに実行される。また、変動パターンを決定し、その変動パターンにおける変動時間(可変表示時間:可変表示を開始してから表示結果を導出表示(停止表示)するまでの時間)を特別図柄の可変表示の変動時間とすることに決定する。また、特別図柄の変動時間を計測する変動時間タイマをスタートさせる。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS302に対応した値(この例では2)に更新する。

表示結果特定コマンド送信処理(ステップS302):特別図柄プロセスフラグの値が2であるときに実行される。演出制御用マイクロコンピュータ100に、表示結果特定コマンドを送信する制御を行う。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS303に対応した値(この例では3)に更新する。

特別図柄変動中処理(ステップS303):特別図柄プロセスフラグの値が3であるときに実行される。変動パターン設定処理で選択された変動パターンの変動時間が経過(ステップS301でセットされる変動時間タイマがタイムアウトすなわち変動時間タイマの値が0になる)すると、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS304に対応した値(この例では4)に更新する。

特別図柄停止処理(ステップS304):特別図柄プロセスフラグの値が4であるときに実行される。特別図柄表示器8における可変表示を停止して停止図柄を導出表示させる。また、演出制御用マイクロコンピュータ100に、図柄確定指定コマンドを送信する制御を行う。そして、大当りフラグがセットされている場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS305に対応した値(この例では5)に更新する。大当りフラグがセットされていない場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS300に対応した値(この例では0)に更新する。なお、演出制御用マイクロコンピュータ100は、遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する図柄確定指定コマンドを受信すると演出表示装置9において演出図柄(飾り図柄)が停止されるように制御する。

大入賞口開放前処理(ステップS305):特別図柄プロセスフラグの値が5であるときに実行される。大入賞口開放前処理では、大入賞口を開放する制御を行う。具体的には、カウンタ(例えば、大入賞口に入った遊技球数をカウントするカウンタ)などを初期化するとともに、ソレノイド21を駆動して大入賞口を開放状態にする。また、タイマによって大入賞口開放中処理の実行時間を設定し、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS306に対応した値(この例では6)に更新する。なお、大入賞口開放前処理は各ラウンド毎に実行されるが、第1ラウンドを開始する場合には、大入賞口開放前処理は大当り遊技を開始する処理でもある。

大入賞口開放中処理(ステップS306):特別図柄プロセスフラグの値が6であるときに実行される。大当り遊技状態中のラウンド表示の演出制御コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御や大入賞口の閉成条件の成立を確認する処理等を行う。大入賞口の閉成条件が成立し、かつ、まだ残りラウンドがある場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS305に対応した値(この例では5)に更新する。また、全てのラウンドを終えた場合には、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS307に対応した値(この例では7)に更新する。

大当り終了処理(ステップS307):特別図柄プロセスフラグの値が7であるときに実行される。大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を演出制御用マイクロコンピュータ100に行わせるための制御を行う。また、遊技状態を示すフラグ(例えば、確変フラグや時短フラグ)をセットする処理を行う。そして、内部状態(特別図柄プロセスフラグ)をステップS300に対応した値(この例では0)に更新する。

図27は、ステップS312の始動口スイッチ通過処理を示すフローチャートである。始動口スイッチ通過処理において、CPU56は、保留記憶数が上限値である4になっているか否か確認する(ステップS211)。保留記憶数が4になっている場合には、処理を終了する。

保留記憶数が4になっていない場合には、保留記憶数を示す保留記憶数カウンタの値を1増やす(ステップS212)。また、CPU56は、ソフトウェア乱数(大当り種別判定用乱数等を生成するためのカウンタの値等)およびランダムR(大当り判定用乱数)を抽出し、それらを、抽出した乱数値として保留記憶数カウンタの値に対応する保留記憶バッファにおける保存領域に格納する処理を実行する(ステップS213)。ステップS213では、CPU56は、ソフトウェア乱数としてランダム2(図7参照)の値を抽出する。また、保留記憶バッファにおいて、保存領域は、保留記憶数の上限値と同数確保されている。また、大当り図柄決定用乱数等を生成するためのカウンタや保留記憶バッファは、RAM55に形成されている。「RAMに形成されている」とは、RAM内の領域であることを意味する。

図13は、特別図柄プロセス処理における特別図柄通常処理(ステップS300)を示すフローチャートである。特別図柄通常処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ560は、CPU56は、保留記憶数の値を確認する(ステップS51)。具体的には、保留記憶数カウンタのカウント値を確認する。保留記憶数が0であれば処理を終了する。

保留記憶数が0でなければ、CPU56は、RAM55の保留記憶数バッファにおける保留記憶数=1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してRAM55の乱数バッファ領域に格納する(ステップS52)。そして、保留記憶数の値を1減らし(保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し)、かつ、各保存領域の内容をシフトする(ステップS53)。すなわち、RAM55の保留記憶数バッファにおいて保留記憶数=n(n=2,3,4)に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、保留記憶数=n−1に対応する保存領域に格納する。よって、各保留記憶数に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各乱数値が抽出された順番は、常に、保留記憶数=1,2,3,4の順番と一致するようになっている。

そして、CPU56は、乱数バッファ領域に格納されているランダムRの値が大当り判定値(図8(A)参照)のいずれかと一致するか否か確認する。一致した場合には、ステップS71に移行する(ステップS54)。なお、ステップS54の処理が大当り判定の処理である。

大当り判定の処理では、遊技状態が確変状態(高確率状態)の場合は、遊技状態が非確変状態(通常遊技状態および時短状態)の場合よりも、大当りとなる確率が高くなるように構成されている。具体的には、あらかじめ大当り判定値の数が多く設定されている確変時大当り判定テーブル(ROM54における図8(A)の右側の数値が設定されているテーブル)と、大当り判定値の数が確変大当り判定テーブルよりも少なく設定されている通常時大当り判定テーブル(ROM54における図8(A)の左側の数値が設定されているテーブル)とが設けられている。そして、CPU56は、遊技状態が確変状態であるか否かを確認し、遊技状態が確変状態であるときは、確変時大当り判定テーブルを使用して大当りの判定の処理を行い、遊技状態が通常遊技状態であるときは、通常時大当り判定テーブルを使用して大当りの判定の処理を行う。すなわち、CPU56は、大当り判定用乱数(ランダムR)の値が図8(A)に示すいずれかの大当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当り(確変大当りまたは通常大当り)とすることに決定する。

なお、現在の遊技状態が確変状態であるか否かの確認は、確変フラグがセットされているか否かにより行われる。確変フラグは、確変大当りとされたときの大当りが終了するときにセットされ、大当り遊技を開始するときにリセットされる。なお、確変状態で確変大当りとされた場合には、大当り遊技を開始するときに確変フラグをリセットし、当該大当り遊技の終了時に、確変フラグを再度セットし直す。

ランダムRの値が大当り判定値のいずれにも一致しない場合には、CPU56は、時短状態であることを示す時短フラグがセットされている場合には、時短状態における特別図柄の変動可能回数を示す時短回数カウンタの値を−1する(ステップS56,S57)。そして、時短回数カウンタの値が0になった場合には、可変表示が終了したときに遊技状態を非時短状態に移行させるために時短終了フラグをセットする(ステップS58,S59)。そして、ステップS75に移行する。なお、ランダムRの値が大当り判定値のいずれにも一致しない場合に、CPU56が、特別図柄の変動終了時にステップS56〜S59の処理を実行するように構成されていてもよい。

ステップS71では、CPU56は、大当りフラグをセットする。そして、大当り種別を複数種類のうちのいずれかに決定するために、図8(B)に示す大当り種別判定テーブル131を参照して、乱数バッファ領域に格納された大当り種別判定用の乱数(ランダム2)の値と一致する値に対応した種別(「通常」または「確変」)を大当りの種別に決定する(ステップS73)。また、決定した大当りの種別を示すデータをRAM55における大当り種別バッファに設定する(ステップS74)。なお、例えば、大当り種別が「通常」の場合には大当り種別を示すデータとして「01」が設定され、大当り種別が「確変」の場合には大当り種別を示すデータとして「02」が設定される。

次いで、CPU56は、特別図柄の停止図柄を決定する(ステップS75)。具体的には、大当りフラグがセットされていない場合には、はずれ図柄となる「−」を特別図柄の停止図柄に決定する。大当りフラグがセットされて場合には、大当り種別の決定結果に応じて、大当り図柄となる「1」、「3」、「7」のいずれかを特別図柄の停止図柄に決定する。すなわち、大当り種別を「通常」または「確変」に決定した場合には、「3」または「7」を特別図柄の停止図柄に決定する。

そして、特別図柄プロセスフラグの値を変動パターン設定処理(ステップS301)に対応した値に更新する(ステップS76)。

図14は、特別図柄プロセス処理における変動パターン設定処理(ステップS301)を示すフローチャートである。変動パターン設定処理において、CPU56は、大当りフラグがセットされているか否か確認する(ステップS91)。

大当りフラグがセットされている場合には、複数種類の変動パターンのうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、大当り用変動パターン判定テーブルを選択する(ステップS92)。前述したように、大当り用変動パターン判定テーブルには、変動パターン#7〜♯10が設定される(図9参照)。そして、ステップS104に移行する。

大当りフラグがセットされていない場合には、複数種類の変動パターンのうちのいずれかに決定するために使用するテーブルとして、はずれ用変動パターン判定テーブルを選択する(ステップS94)。前述したように、はずれ用変動パターン判定テーブルには、変動パターン#1〜♯6が設定される(図9参照)。なお、時短フラグがセットされている場合には、変動パターン#2が設定されているはずれ用時短時変動パターンテーブルを選択し、時短フラグがセットされていない場合には、変動パターン#1,#3〜#6が設定されているはずれ用通常時変動パターンテーブルを選択する。そして、ステップS104に移行する。なお、大当りフラグがセットされていない場合に、CPU56が、リーチ演出の変動パターンとするか否かを乱数を用いて判定するように構成されていてもよい。

ステップS104では、CPU56は、ランダム4を生成するためのカウンタのカウント値を抽出することによってランダム4の値を抽出する(ステップS104)。そして、抽出したランダム4の値にもとづいて、ステップS92,S94の処理で選択した変動パターン判定テーブルを参照することによって、変動パターンを複数種類のうちのいずれかに決定する(ステップS105)。

次いで、決定した変動パターンに対応した演出制御コマンド(変動パターンコマンド)を、演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う(ステップS106)。

また、特別図柄の変動を開始する(ステップS107)。例えば、ステップS33の特別図柄表示制御処理で参照される特別図柄に対応した開始フラグをセットする。また、RAM55に形成されている変動時間タイマに、選択された変動パターンに対応した変動時間に応じた値を設定する(ステップS108)。そして、特別図柄プロセスフラグの値を表示結果特定コマンド送信処理(ステップS302)に対応した値に更新する(ステップS109)。

図15は、表示結果特定コマンド送信処理(ステップS302)を示すフローチャートである。表示結果特定コマンド送信処理において、CPU56は、はずれまたは決定されている大当りの種類に応じて、表示結果1指定〜表示結果9指定のいずれかの演出制御コマンド(図10参照)を送信する制御を行う。具体的には、CPU56は、まず、大当りフラグがセットされているか否か確認する(ステップS111)。セットされていない場合には、表示結果1指定コマンドを送信する制御を行う(ステップS113)。そして、ステップS122に移行する。

大当りフラグがセットされている場合に、ランダム6−1を生成するためのカウンタのカウント値を抽出することによってランダム6−1を抽出する(ステップS114)。そして、CPU56は、ランダム6−1の値にもとづいて確変昇格演出を実行するか否か決定する(ステップS115)。すなわち、ROM54における図8(C)に示すような昇格判定値(確変昇格演出を実行することに対応する判定値)が設定されているテーブルに、ランダム6−1の値と一致する昇格判定値があった場合には、確変昇格演出を実行することに決定する。

確変昇格演出を実行しないことに決定した場合に(ステップS116のN)、CPU56は、表示結果2または6指定の演出制御コマンドを送信する制御を行う(ステップS121)。いずれの演出制御コマンドを送信するのかは、大当りの種別を示すデータと確変昇格演出を実行しないことにもとづいて判定される。なお、大当りの種別を示すデータは、特別図柄通常処理(ステップS300)のステップS74で、RAM55における大当り種別バッファに設定されている。従って、CPU56は、大当り種別が「通常」であることを示すデータとして「01」が設定されている場合には、確変昇格演出を実行しないことに決定したことにもとづいて、表示結果2指定コマンドを送信する制御を行う。また、CPU56は、大当り種別が「確変」であることを示すデータとして「02」が設定されている場合には、確変昇格演出を実行しないことに決定したことにもとづいて、表示結果6指定コマンドを送信する制御を行う。

確変昇格演出を実行することに決定した場合に(ステップS116のY)、ランダム6−2を生成するためのカウンタのカウント値を抽出することによってランダム6−2を抽出する(ステップS117)。そして、CPU56は、ランダム6−2の値にもとづいて確変昇格演出を実行するかタイミングを決定する(ステップS118)。すなわち、ランダム6−2の値が、ROM54における図8(D)に示すような演出タイミング判定値(確変昇格演出を実行するタイミングに対応する判定値)のいずれかに一致した場合に、確変昇格演出のタイミングを、一致した演出タイミング判定値に対応するタイミングに決定する。

具体的には、大当り種別が「通常」であることを示すデータとしてRAM55における大当り種別バッファに「01」が設定されている場合に、ランダム6−2の値が0〜49であるときに、CPU56は、大当り遊技における第10ラウンドで確変昇格演出を実行することに決定する。ランダム6−2の値が50〜94であるときに、CPU56は、第11ラウンドで確変昇格演出を実行することに決定する。ランダム6−2の値が95〜99であるときに、CPU56は、大当り遊技の終了時(エンディング演出時)に確変昇格演出を実行することに決定する。

また、大当り種別が「確変」であることを示すデータとしてRAM55における大当り種別バッファに「02」が設定されている場合に、ランダム6−2の値が0〜14であるときに、CPU56は、大当り遊技における第10ラウンドで確変昇格演出を実行することに決定する。ランダム6−2の値が15〜69であるときに、CPU56は、第11ラウンドで確変昇格演出を実行することに決定する。ランダム6−2の値が70〜99であるときに、CPU56は、大当り遊技の終了時(エンディング演出時)に確変昇格演出を実行することに決定する。

そして、CPU56は、大当り種別と確変昇格演出を実行するタイミングとに応じて、表示結果3〜5,7〜9指定のいずれかの演出制御コマンドを送信する制御を行う(ステップS119)。具体的には、大当り種別が「通常」であることを示すデータとしてRAM55における大当り種別バッファに「01」が設定されている場合に、大当り遊技における第10ラウンドで確変昇格演出を実行することに決定されたときに、CPU56は、表示結果3指定コマンドを送信する制御を行う。第11ラウンドで確変昇格演出を実行することに決定されたときに、CPU56は、表示結果4指定コマンドを送信する制御を行う。大当り遊技の終了時(エンディング演出時)に確変昇格演出を実行することに決定されたときに、CPU56は、表示結果5指定コマンドを送信する制御を行う。

また、大当り種別が「確変」であることを示すデータとしてRAM55における大当り種別バッファに「02」が設定されている場合に、大当り遊技における第10ラウンドで確変昇格演出を実行することに決定されたときに、CPU56は、表示結果7指定コマンドを送信する制御を行う。第11ラウンドで確変昇格演出を実行することに決定されたときに、CPU56は、表示結果8指定コマンドを送信する制御を行う。大当り遊技の終了時(エンディング演出時)に確変昇格演出を実行することに決定されたときに、CPU56は、表示結果9指定コマンドを送信する制御を行う。

ステップS122では、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄変動中処理(ステップS303)に対応した値に更新する。

図16は、特別図柄プロセス処理における特別図柄変動中処理(ステップS303)を示すフローチャートである。特別図柄変動中処理において、CPU56は、変動時間タイマを1減算し(ステップS125)、変動時間タイマがタイムアウトしたら(ステップS126)、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄停止処理(ステップS304)に対応した値に更新する(ステップS127)。変動時間タイマがタイムアウトしていない場合には、そのまま処理を終了する。

図17は、特別図柄プロセス処理における特別図柄停止処理(ステップS304)を示すフローチャートである。特別図柄停止処理において、CPU56は、ステップS32の特別図柄表示制御処理で参照される終了フラグをセットして特別図柄の変動を終了させ、特別図柄表示器8に停止図柄を導出表示する制御を行う(ステップS131)。また、演出制御用マイクロコンピュータ100に図柄確定指定コマンドを送信する制御を行う(ステップS132)。そして、大当りフラグがセットされていない場合には、ステップS143に移行する(ステップS133)。

大当りフラグがセットされている場合には、CPU56は、確変フラグおよび時短フラグをリセットし(ステップS134,S135)、演出制御用マイクロコンピュータ100に大当り開始指定コマンドを送信する制御を行う(ステップS136)。具体的には、確変大当りとすることに決定されている場合には大当り開始2指定コマンドを送信し、そうでない場合には大当り開始1指定コマンドを送信する。なお、確変大当りとすることに決定されているか否かは、大当り種別を示すデータにもとづいて判定される。また、大当りの種別にかかわらず同じ大当り開始指定コマンドを送信するように構成されていてもよいし、大当りの種別にかかわらず同じ大当り終了指定コマンドを送信するように(図20参照)構成されていてもよい。そのように構成された場合には、演出制御用CPU101に送信するコマンド数を削減することができる。なお、演出制御用CPU101は、大当り開始1指定コマンドを受信した場合と大当り開始2指定コマンドを受信した場合とで、同じ演出を実行するように構成されていてもよい。また、確変大当りと決定されている場合(つまり、大当り開始1指定コマンドを受信した場合)であって確変昇格演出を実行しないと決定した場合には、他の場合と異なる演出を実行するように構成されていてもよい。

また、大入賞口制御タイマ大当り表示時間(大当りが発生したことを、例えば、演出表示装置9において報知する時間)に相当する値を設定する(ステップS137)。また、大入賞口開放回数カウンタに開放回数(例えば、通常大当りおよび確変大当り(15ラウンド大当り)の場合には15回。)をセットする(ステップS138)。そして、特別図柄プロセスフラグの値を大入賞口開放前処理(ステップS305)に対応した値に更新する(ステップS139)。

ステップS143では、CPU56は、時短終了フラグがセットされているか否か確認する(ステップS143)。時短終了フラグがセットされている場合には、時短終了フラグをリセットするとともに、時短フラグをリセットする(ステップS144,S145)。そして、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理(ステップS300)に対応した値に更新する(ステップS146)。

図18は、特別図柄プロセス処理における大入賞口開放前処理(ステップS305)を示すフローチャートである。大入賞口開放前処理において、CPU56は、大入賞口制御タイマの値を−1する(ステップS401)。そして、大入賞口制御タイマの値が0であるか否かを確認し(ステップS402)、大入賞口制御タイマの値が0になっていなければ、処理を終了する。

大入賞口制御タイマの値が0になっている場合には、CPU56は、大入賞口の開放中(ラウンド中)におけるラウンド数に応じた表示状態を指定する大入賞口開放中指定コマンド(A1XX(H))を演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う(ステップS403)。なお、CPU56は、ラウンド数を、大当り遊技中のラウンド数をカウントするための開放回数カウンタの値を確認することにより認識する。そして、CPU56は、は、ソレノイド21を駆動して大入賞口(特別可変入賞球装置20)を開放する制御を行うとともに(ステップS404)、開放回数カウンタの値を−1する(ステップS405)。

また、大入賞口制御タイマに、各ラウンドにおいて大入賞口が開放可能な最大時間に応じた値を設定する(ステップS406)。例えば、15ラウンド大当りの場合には最大時間は29秒である。そして、特別図柄プロセスフラグの値をステップ大入賞口開放中処理(ステップS306)に応じた値に更新する(ステップS415)。

図19および図20は、特別図柄プロセス処理における大入賞口開放中処理(ステップS306)を示すフローチャートである。大入賞口開放中処理において、CPU56は、大入賞口制御タイマの値を−1する(ステップS420)。

そして、CPU56は、大入賞口制御タイマの値が0になったか否か確認する(ステップS421)。大入賞口制御タイマの値が0になっていないときは、カウントスイッチ23がオンしたか否か確認し(ステップS432)、カウントスイッチ23がオンしていなければ、処理を終了する。カウントスイッチ23がオンした場合には、大入賞口への遊技球の入賞個数をカウントするための入賞個数カウンタの値を+1する(ステップS433)。そして、CPU56は、入賞個数カウンタの値が所定数(例えば10)になっているか否か確認する(ステップS434)。入賞個数カウンタの値が所定数になっていなければ、処理を終了する。なお、S421とS432の判定順は逆でもよい。

大入賞口制御タイマの値が0になっているとき、または入賞個数カウンタの値が所定数になっているときには、CPU56は、ソレノイド21を駆動して大入賞口を閉鎖する制御を行う(ステップS435)。そして、入賞個数カウンタの値をクリアする(0にする)(ステップS436)。

次いで、CPU56は、開放回数カウンタの値を確認する(ステップS438)。開放回数カウンタの値が0でない場合には、CPU56は、大入賞口の開放後(ラウンドの終了後)におけるラウンド数に応じた表示状態を指定する大入賞口開放後指定コマンド(A2XX(H))を演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う(ステップS439)。そして、大入賞口制御タイマに、ラウンドが終了してから次のラウンドが開始するまでの時間(インターバル期間)に相当する値を設定し(ステップS440)、特別図柄プロセスフラグの値を大入賞口開放前処理(ステップS305)に応じた値に更新する(ステップS441)。なお、インターバル期間は、例えば5秒である。

開放回数カウンタの値が0である場合には、CPU56は、大当り種別を示すデータが確変大当りを示すデータであるときに、大当り終了2指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う(ステップS442,S447)。そして、CPU56は、大入賞口制御タイマに大当り終了時間(大当り遊技が終了したことを例えば、演出表示装置9において報知する時間)に相当する値を設定し(ステップS449)、特別図柄プロセスフラグの値を大当り終了処理(ステップS307)に応じた値に更新する(ステップS450)。

CPU56は、大当り種別を示すデータが確変大当りを示すデータでない場合(通常大当りを示すデータである場合)に、大当り終了1指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する制御を行う(ステップS445)。そして、ステップS449に移行する。

図21は、特別図柄プロセス処理における大当り終了処理(ステップS307)を示すフローチャートである。大当り終了処理において、CPU56は、大入賞口制御タイマの値を−1する(ステップS451)。大入賞口制御タイマの値が0でない場合には(ステップS452)、処理を終了する。大入賞口制御タイマの値が0になった場合には、大当り種別を示すデータが確変大当りを示すデータであるときには、確変フラグをセットして遊技状態を確変状態に移行させる(ステップS453,S454)。また、遊技状態を時短状態に移行させるために時短フラグをセットし(ステップS455)、時短回数カウンタに100を設定する(ステップS456)。なお、ステップS454,S455の処理では、遊技状態が時短状態であるとき(時短フラグがセットされているとき)に確変大当りとなった場合には確変フラグをセットし、遊技状態が非時短状態であるとき(時短フラグがセットされていないとき)に確変大当りとなった場合には確変フラグのみをセットするようにしてもよい。

また、大当りフラグをリセットし(ステップS457)、RAM55における大当り種別を示すデータをクリア(0にする)する(ステップS458)。そして、特別図柄プロセスフラグの値を特別図柄通常処理(ステップS300)に対応した値に更新する(ステップS459)。

次に、演出制御手段の動作を説明する。図22は、演出制御基板80に搭載されている演出制御手段としての演出制御用マイクロコンピュータ100(具体的には、演出制御用CPU101)が実行するメイン処理を示すフローチャートである。演出制御用CPU101は、電源が投入されると、メイン処理の実行を開始する。メイン処理では、まず、RAM領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔(例えば、2ms)を決めるためのタイマの初期設定等を行うための初期化処理を行う(ステップS701)。その後、演出制御用CPU101は、タイマ割込フラグの監視(ステップS702)を行うループ処理に移行する。タイマ割込が発生すると、演出制御用CPU101は、タイマ割込処理においてタイマ割込フラグをセットする。メイン処理において、タイマ割込フラグがセットされていたら、演出制御用CPU101は、そのフラグをクリアし(ステップS703)、以下の演出制御処理を実行する。

演出制御処理において、演出制御用CPU101は、まず、受信した演出制御コマンドを解析し、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする処理等を行う(コマンド解析処理:ステップS704)。次いで、演出制御用CPU101は、演出制御プロセス処理を行う(ステップS705)。演出制御プロセス処理では、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態(演出制御プロセスフラグ)に対応した処理を選択して演出表示装置9の表示制御を実行する。

次いで、演出の態様等を決定するために用いられる乱数を生成するためのカウンタのカウント値を更新する乱数更新処理を実行する(ステップS706)。その後、ステップS702に移行する。

図23は、主基板31の遊技制御用マイクロコンピュータ560から受信した演出制御コマンドを格納するためのコマンド受信バッファの一構成例を示す説明図である。この例では、2バイト構成の演出制御コマンドを6個格納可能なリングバッファ形式のコマンド受信バッファが用いられる。従って、コマンド受信バッファは、受信コマンドバッファ1〜12の12バイトの領域で構成される。そして、受信したコマンドをどの領域に格納するのかを示すコマンド受信個数カウンタが用いられる。コマンド受信個数カウンタは、0〜11の値をとる。なお、必ずしもリングバッファ形式でなくてもよい。

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560から送信された演出制御コマンドは、演出制御INT信号にもとづく割込処理で受信され、RAMに形成されているバッファ領域に保存されている。コマンド解析処理では、バッファ領域に保存されている演出制御コマンドがどのコマンド(図10参照)であるのか解析する。

図24および図25は、コマンド解析処理(ステップS704)の具体例を示すフローチャートである。主基板31から受信された演出制御コマンドは受信コマンドバッファに格納されるが、コマンド解析処理では、演出制御用CPU101は、コマンド受信バッファに格納されているコマンドの内容を確認する。

コマンド解析処理において、演出制御用CPU101は、まず、コマンド受信バッファに受信コマンドが格納されているか否か確認する(ステップS611)。格納されているか否かは、コマンド受信個数カウンタの値と読出ポインタとを比較することによって判定される。なお、コマンドの受信個数カウンタの値は、演出制御INT信号にもとづく割込処理で、コマンドを受信したときに加算される(コマンドの受信個数カウンタの値が所定の最大値であれば、0にクリアされる)。コマンド受信個数カウンタの値と読出ポインタとが一致している場合が、受信コマンドが格納されていない場合である。コマンド受信バッファに受信コマンドが格納されている場合には、演出制御用CPU101は、コマンド受信バッファから受信コマンドを読み出す(ステップS612)。なお、読み出したら読出ポインタの値を+2しておく(ステップS613)。+2するのは2バイト(1コマンド)ずつ読み出すからである。

受信した演出制御コマンドが変動パターンコマンドであれば(ステップS614)、演出制御用CPU101は、その変動パターンコマンドを、RAMに形成されている変動パターンコマンド格納領域に格納する(ステップS615)。そして、変動パターンコマンド受信フラグをセットする(ステップS616)。

受信した演出制御コマンドが表示結果特定コマンドであれば(ステップS617)、演出制御用CPU101は、その表示結果特定コマンド(表示結果1指定コマンド〜表示結果7指定コマンドのいずれか)を、RAMに形成されている表示結果特定コマンド格納領域に格納する(ステップS618)。

受信した演出制御コマンドが図柄確定指定コマンドであれば(ステップS621)、演出制御用CPU101は、確定コマンド受信フラグをセットする(ステップS622)。

受信した演出制御コマンドが大当り開始1指定コマンドまたは大当り開始2指定コマンドであれば(ステップS623)、演出制御用CPU101は、大当り開始1指定コマンド受信フラグまたは大当り開始2指定コマンド受信フラグをセットする(ステップS624)。

受信した演出制御コマンドが電源投入指定コマンド(初期化指定コマンド)であれば(ステップS631)、演出制御用CPU101は、初期化処理が実行されたことを示す初期画面を演出表示装置9に表示する制御を行う(ステップS632)。初期画面には、あらかじめ決められている演出図柄の初期表示が含まれる。

また、受信した演出制御コマンドが停電復旧指定コマンドであれば(ステップS633)、あらかじめ決められている停電復旧画面(遊技状態が継続していることを遊技者に報知する情報を表示する画面)を表示する制御を行う(ステップS634)。

受信した演出制御コマンドが大当り終了1指定コマンドまたは大当り終了2指定コマンドであれば(ステップS641)、演出制御用CPU101は、大当り終了1指定コマンド受信フラグまたは大当り終了2指定コマンド受信フラグをセットする(ステップS642)。

受信した演出制御コマンドが大入賞口開放中指定コマンドであれば(ステップS645)、演出制御用CPU101は、大入賞口開放中フラグをセットする(ステップS646)。また、受信した演出制御コマンドが大入賞口開放後指定コマンドであれば(ステップS647)、演出制御用CPU101は、大入賞口開放後フラグをセットする(ステップS648)。

受信した演出制御コマンドがその他のコマンドであれば、演出制御用CPU101は、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットする(ステップS649)。そして、ステップS611に移行する。

図26は、図22に示されたメイン処理における演出制御プロセス処理(ステップS705)を示すフローチャートである。演出制御プロセス処理では、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値に応じてステップS800〜S807のうちのいずれかの処理を行う。各処理において、以下のような処理を実行する。

変動パターンコマンド受信待ち処理(ステップS800):遊技制御用マイクロコンピュータ560から変動パターンコマンドを受信しているか否か確認する。具体的には、コマンド解析処理でセットされる変動パターンコマンド受信フラグがセットされているか否か確認する。変動パターンコマンドを受信していれば、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動開始処理(ステップS801)に対応した値に変更する。

演出図柄変動開始処理(ステップS801):演出図柄(飾り図柄)の変動が開始されるように制御する。そして、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動中処理(ステップS802)に対応した値に更新する。

演出図柄変動中処理(ステップS802):変動パターンを構成する各変動状態(変動速度)の切替タイミング等を制御するとともに、変動時間の終了を監視する。そして、変動時間が終了したら、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停止処理(ステップS803)に対応した値に更新する。

演出図柄変動停止処理(ステップS803):全図柄停止を指示する演出制御コマンド(図柄確定指定コマンド)を受信したことにもとづいて、演出図柄(飾り図柄)の変動を停止し表示結果(停止図柄)を導出表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り表示処理(ステップS804)または変動パターンコマンド受信待ち処理(ステップS800)に対応した値に更新する。

大当り表示処理(ステップS804):変動時間の終了後、演出表示装置9に大当りの発生を報知するための画面を表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値をラウンド中処理(ステップS805)に対応した値に更新する。

ラウンド中処理(ステップS805):ラウンド中の表示制御を行う。また、確変昇格演出実行中フラグがセットされている場合には、演出態様決定処理で決定された演出態様に従って、確変昇格演出を実行する。そして、ラウンド終了条件が成立したら、最終ラウンドが終了していなければ、演出制御プロセスフラグの値をラウンド後処理(ステップS806)に対応した値に更新する。最終ラウンドが終了していれば、演出制御プロセスフラグの値を大当り終了処理(ステップS807)に対応した値に更新する

ラウンド後処理(ステップS806):ラウンド間の表示制御を行う。そして、ラウンド開始条件が成立したら、演出制御プロセスフラグの値をラウンド中処理(ステップS805)に対応した値に更新する。

大当り終了処理(ステップS807):演出表示装置9において、大当り遊技状態が終了したことを遊技者に報知する表示制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理(ステップS800)に対応した値に更新する。

図27は、図26に示された演出制御プロセス処理における変動パターンコマンド受信待ち処理(ステップS800)を示すフローチャートである。変動パターンコマンド受信待ち処理において、演出制御用CPU101は、変動パターンコマンド受信フラグがセットされているか否か確認する(ステップS811)。変動パターンコマンド受信フラグがセットされていれば、変動パターンコマンド受信フラグをリセットする(ステップS812)。そして、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動開始処理(ステップS801)に応じた値に更新する(ステップS813)。

図28は、図26に示された演出制御プロセス処理における演出図柄変動開始処理(ステップS801)を示すフローチャートである。演出図柄変動開始処理において、演出制御用CPU101は、表示結果1指定コマンドを受信したか否か確認する(ステップS501)。表示結果1指定コマンドを受信したか否かは、例えば、表示結果特定コマンド格納領域に表示結果1指定コマンドが格納されているか否かによって判定される。表示結果1指定コマンドを受信した場合には、はずれ図柄(例えば、左右中図柄のいずれもが異なる図柄)を停止図柄に決定する(ステップS511)。なお、コマンド解析処理(ステップS704)のステップS615で、変動パターンコマンド格納領域にリーチ演出を実行する変動パターン(変動パターン♯3〜♯6)に対応した変動パターンコマンド(8002(H)〜8005(H))が格納された場合に、演出制御用CPU101は、左中右図柄のうち左右図柄が同じ図柄で中図柄が左右図柄異なる図柄となるはずれ図柄を、停止図柄に決定する。

また、演出制御用CPU101は、表示結果1指定コマンドを受信しなかった場合に、受信した表示結果指定コマンドに応じた大当り図柄を、停止図柄に決定する(ステップS512)。具体的には、演出制御用CPU101は、表示結果2〜5,7〜9指定コマンドを受信した場合に、通常大当りであることを想起させる大当り図柄(例えば、左中右図柄が偶数の同じ数字である図柄)を、停止図柄に決定する。また、演出制御用CPU101は、表示結果6指定コマンドを受信した場合に、確変大当りであることを想起させる大当り図柄(例えば、左中右図柄が奇数の同じ数字である図柄)を、停止図柄に決定する。

そして、演出制御用CPU101は、変動パターンに応じたプロセステーブルを選択する(ステップS518)。そして、選択したプロセスデータにおける演出実行データ1に対応したプロセスタイマをスタートさせる(ステップS519)。次いで、演出制御用CPU101は、プロセスデータ1の内容(表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1)に従って演出装置(演出用部品としての演出表示装置9、演出用部品としての各種ランプおよび演出用部品としてのスピーカ27L,27R)の制御を実行する(ステップS520)。例えば、演出表示装置9において変動パターンに応じた画像を表示させるために、VDP109に指令を出力する。また、各種ランプを点灯/消灯制御を行わせるために、ランプドライバ基板35に対して制御信号(ランプ制御実行データ)を出力する。また、スピーカ27L,27Rからの音声出力を行わせるために、音声出力基板70に対して制御信号(音番号データ)を出力する。

そして、変動時間タイマに、変動パターンコマンドで特定される変動時間に相当する値を設定し(ステップS521)、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動中処理(ステップS802)に対応した値にする(ステップS522)。

図29は、プロセステーブルの構成例を示す説明図である。プロセステーブルとは、演出制御用CPU101が演出装置の制御を実行する際に参照するプロセスデータが設定されたテーブルである。すなわち、演出制御用CPU101は、プロセステーブルに設定されているプロセスデータに従って演出表示装置9等の演出装置(演出用部品)の制御を行う。プロセステーブルは、プロセスタイマ設定値と表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データの組み合わせが複数集まったデータで構成されている。表示制御実行データには、演出図柄(飾り図柄)の可変表示の可変表示時間(変動時間)中の変動態様を構成する各変動の態様を示すデータ等が記載されている。具体的には、演出表示装置9の表示画面の変更に関わるデータが記載されている。また、プロセスタイマ設定値には、その変動の態様での変動時間が設定されている。演出制御用CPU101は、プロセステーブルを参照し、プロセスタイマ設定値に設定されている時間だけ表示制御実行データに設定されている変動の態様で演出図柄を表示させる制御を行う。

図30は、演出制御プロセス処理における演出図柄変動中処理(ステップS802)を示すフローチャートである。演出図柄変動中処理において、演出制御用CPU101は、プロセスタイマの値を1減算するとともに(ステップS841)、変動時間タイマの値を1減算する(ステップS842)。プロセスタイマがタイムアウトしたら(ステップS843)、プロセスデータの切替を行う。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定することによってプロセスタイマをあらためてスタートさせる(ステップS844)。また、その次に設定されている表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データにもとづいて演出装置に対する制御状態を変更する(ステップS845)。

また、変動時間タイマがタイムアウトしていれば(ステップS846)、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停止処理(ステップS803)に応じた値に更新する(ステップS848)。変動時間タイマがタイムアウトしていなくても、図柄確定指定コマンドを受信したことを示す確定コマンド受信フラグがセットされていたら(ステップS847)、ステップS848に移行する。変動時間タイマがタイムアウトしていなくても図柄確定指定コマンドを受信したら変動を停止させる制御に移行するので、例えば、基板間でのノイズ等に起因して長い変動時間を示す変動パターンコマンドを受信したような場合でも、正規の変動時間経過時(特別図柄の変動終了時)に、演出図柄の変動を終了させることができる。

図31は、演出制御プロセス処理における演出図柄変動停止処理(ステップS803)を示すフローチャートである。演出図柄変動停止処理において、まず、演出制御用CPU101は、飾り図柄の停止図柄を表示していることを示す停止図柄表示フラグがセットされているか否かを確認する(ステップS870)。停止図柄表示フラグがセットされていれば、ステップS877に移行する。この実施の形態では、飾り図柄の停止図柄として大当り図柄を表示した場合には、ステップS876で停止図柄表示フラグがセットされる。そして、ファンファーレ演出を実行するときに停止図柄表示フラグがリセットされる。従って、停止図柄表示フラグがセットされているということは、大当り図柄を停止表示したがファンファーレ演出をまだ実行していない段階であるので、ステップS871〜S873の飾り図柄の停止図柄を表示する処理を実行することなく、ステップS877に移行する。

停止図柄表示フラグがセットされていない場合には、演出制御用CPU101は、飾り図柄の変動停止を指示する演出制御コマンド(図柄確定指定コマンド)を受信したことを示す確定コマンド受信フラグがセットされているか否か確認する(ステップS871)。確定コマンド受信フラグがセットされている場合には、決定されている停止図柄(はずれ図柄または大当り図柄)を停止表示させる制御を行う(ステップS872)。

なお、この実施の形態では、演出制御用CPU101が、遊技制御用マイクロコンピュータ560から図柄確定指定コマンドを受信したことに応じて飾り図柄を停止表示する制御を行うが、変動時間タイマがタイムアップしたことにもとづいて飾り図柄を停止表示するようにしてもよい。

ステップS872の処理で大当り表示図柄を表示しなかった場合(すなわち、はずれ図柄を表示した場合)には、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理(ステップS800)に応じた値に更新する(ステップS874)。

ステップS872の処理で大当り図柄を停止表示した場合には、演出制御用CPU101は、停止図柄表示フラグをセットし(ステップS876)、大当り開始指定コマンドを受信したことを示す大当り開始指定コマンド受信フラグ(大当り開始1指定コマンド受信フラグまたは大当り開始2指定コマンド受信フラグ)がセットされているか否か確認する(ステップS877)。大当り開始指定コマンド受信フラグがセットされている場合には、演出制御用CPU101は、停止図柄表示フラグをリセットし(ステップS878)、ファンファーレ演出に応じたプロセステーブルを選択する(ステップS879)。

なお、演出制御用CPU101は、大当り開始指定コマンド受信フラグがセットされていた場合には、セットされていたフラグをリセットする。また、ステップS879の処理では、演出制御用CPU101は、通常大当りまたは確変大当りに決定されているとき(具体的には、表示結果2〜9指定コマンドを受信しているとき:図10参照)には、15回開放遊技開始報知に対応するプロセステーブルを選択する。そして、プロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定することによってプロセスタイマをスタートさせ(ステップS880)、プロセスデータ1の内容(表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1)に従って演出装置(演出用部品としての演出表示装置9、演出用部品としての各種ランプおよび演出用部品としてのスピーカ27)の制御を実行する(ステップS881)。その後、演出制御プロセスフラグの値を大当り表示処理(ステップS804)に応じた値に更新する(ステップS882)。

図32は、演出制御プロセス処理における大当り表示処理(ステップS804)を示すフローチャートである。大当り表示処理において、演出制御用CPU101は、大入賞口開放中指定コマンドを受信したことを示す大入賞口開放中フラグがセットされているか否か確認する(ステップS901)。大入賞口開放中フラグがセットされていない場合には、演出制御用CPU101は、プロセスタイマの値を1減算する(ステップS902)。そして、プロセスタイマの値が0になった(プロセスタイマがタイムアウトした)か否か確認する(ステップS903)。プロセスタイマがタイムアウトした場合には、プロセスデータの切替を行う。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定する(ステップS904)。また、その次に設定されている表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データにもとづいて演出装置に対する制御状態を変更する(ステップS905)。

大入賞口開放中フラグがセットされている場合には、演出制御用CPU101は、演出態様決定処理を行う(ステップS908)。演出態様決定処理では、演出制御用CPU101は、確変昇格演出の演出態様を決定する。なお、他のタイミング例えば大当り開始指定コマンド受信時や10R(確変昇格演出が実行されうる最初のラウンド)の大入賞口開放中指定コマンド受信時に演出態様決定処理を実行してもよい。また、大入賞口開放中指定コマンドの内容にもとづいてラウンド中演出(ラウンド数に応じたラウンド表示を実行する演出)を選択する(ステップS909)。なお、ステップS909では、第1ラウンドに応じたラウンド中演出が選択される。次いで、大入賞口開放中フラグをリセットし(ステップS910)、ラウンド中演出に応じたプロセステーブル(15回開放内第1回開放中演出に応じたプロセステーブル)を選択する(ステップS911)。そして、プロセスタイマをスタートさせ(ステップS912)、プロセスデータ1の内容(表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1)に従って演出装置(演出用部品としての演出表示装置9、演出用部品としての各種ランプおよび演出用部品としてのスピーカ27)の制御を実行する(ステップS913)。その後、演出制御プロセスフラグの値をラウンド中処理(ステップS805)に応じた値に更新する(ステップS914)。

図33は、ステップS908の演出態様決定処理を示すフローチャートである。演出態様決定処理において、演出制御用CPU101は、表示結果3〜5指定コマンド(通常大当りかつ確変昇格演出あり指定コマンド)または表示結果7〜9指定コマンド(確変大当りかつ確変昇格演出あり指定コマンド)を受信しているか否か確認する(ステップS541)。表示結果3〜5指定コマンドまたは表示結果7〜9指定コマンドを受信しているか否かは、表示結果特定コマンド格納領域に格納されているデータによって確認できる。表示結果3〜5指定コマンドまたは表示結果7〜9指定コマンドを受信している場合には、受信した表示結果指定コマンドにもとづいて、大当り遊技中の第何ラウンドで確変昇格演出を開始するか、またはエンディング演出中において確変昇格演出を開始するかを決定する(ステップS542)。

そして、演出制御用CPU101は、表示結果4,5,8,または9指定コマンドを受信している場合に、予告実行フラグをセットする(ステップS543,S544)。なお、本実施の形態では、表示結果4,5,8,または9指定コマンドを受信している場合に、予告実行フラグをセットして、予告演出が実行されるように構成されているが、予告演出を実行するか否か(具体的には、例えば、予告実行フラグをセットするか否か)を、乱数を用いた抽選によって決定するように構成されていてもよい。

演出制御用CPU101は、ステップS542で、確変昇格演出をラウンド中に実行すると決定しなかった場合(エンディング演出中において確変昇格演出を実行すると決定した場合)に(ステップS545のN)、エンディング演出中昇格演出フラグをセットする(ステップS549)。

また、演出制御用CPU101は、ステップS542で、確変昇格演出をラウンド中に実行すると決定した場合(エンディング演出中において確変昇格演出を実行すると決定しなかった場合)に(ステップS545のY)、演出実行開始時間判定用の乱数SR5−2の値を抽出し(ステップS546)、演出実行開始時間判定用の乱数SR5−2の値にもとづいて、ステップS542で決定されたラウンドにおける確変昇格演出を、当該ラウンドの開始時に開始するのか、または当該ラウンドの開始から5秒後に開始するのかを決定する(ステップS547:図34)。

そして、RAMの所定領域に、演出実行時期(開始するラウンドまたはエンディング)および演出実行開始時間(ラウンド開始時点から確変昇格演出を開始するまでの時間(具体的には、0秒または5秒))を示すデータを格納する(ステップS548)。

図34および図35は、演出実行開始時間判定値が設定されている演出実行開始時間判定テーブルを示す説明図である。演出制御用CPU101は、演出実行開始時間判定用の乱数SR5−2に一致する演出実行開始時間判定値に対応する時間を、ラウンド開始時点から昇格演出開始時点までの時間として決定する。なお、演出実行開始時間判定値は、対応する時間を示すデータとともに、演出制御用マイクロコンピュータ100におけるROMにテーブルとして記憶されている。

図34に示す例では、表示結果3または7指定コマンドを受信した場合(つまり、確変昇格演出が大当り遊技における第10ラウンドで実行される場合)、SR5−2の値が0であるときにラウンド遊技開始時に確変昇格演出が実行開始され、SR5−2の値が1〜9のいずれかであるときにラウンド遊技開始から5秒後に確変昇格演出が実行開始されるように昇格演出実行開始時間判定値が設定されている。また、表示結果4または8指定コマンドを受信した場合(つまり、確変昇格演出が大当り遊技における第11ラウンドで実行される場合)、SR5−2の値が0〜8のいずれかであるときにラウンド遊技開始時に確変昇格演出が実行開始され、SR5−2の値が9であるときにラウンド遊技開始から5秒後に確変昇格演出が実行開始されるように昇格演出実行開始時間判定値が設定されている。

図35に示す例では、表示結果3または4指定コマンドを受信した場合(つまり、通常大当りである場合)、SR5−2の値が0〜8のいずれかであるときにラウンド遊技開始時に確変昇格演出が実行開始され、SR5−2の値が9であるときにラウンド遊技開始から5秒後に確変昇格演出が実行開始されるように演出実行開始時間判定値が設定されている。また、表示結果7または8指定コマンドを受信した場合(つまり、確変大当りである場合)、SR5−2の値が0であるときにラウンド遊技開始時に確変昇格演出が実行開始され、SR5−2の値が1〜9のいずれかであるときにラウンド遊技開始から5秒後に確変昇格演出が実行開始されるように演出実行開始時間判定値が設定されている。

図36は、演出制御プロセス処理におけるラウンド中処理(ステップS805)を示すフローチャートである。ラウンド中処理において、演出制御用CPU101は、まず、大当り終了指定コマンド受信フラグ(大当り終了1指定コマンド受信フラグまたは大当り終了2指定コマンド受信フラグ)がセットされているか否かを確認する(ステップS1901)。大当り終了指定コマンド受信フラグがセットされていないときは、演出制御用CPU101は、大入賞口開放後指定コマンドを受信したことを示す大入賞口開放後フラグがセットされているか否か確認する(ステップS1902)。演出制御用CPU101は、大入賞口開放後フラグがセットされていた場合には、セットされていたフラグをリセットする。なお、演出制御用CPU101は、ラウンドの切り替わりに関わらず(つまり、大入賞口開放後指定コマンドを受信したことを示す大入賞口開放後フラグがセットされているか否かに関わらず)、確変昇格演出が終了するまで確変昇格演出の実行を継続するように構成されていてもよい。そのように構成された場合には、大入賞口への遊技球の入賞具合によって確変昇格演出が途中で途切れてしまうことを確実に防止することができる。

大入賞口開放後フラグもセットされていないときは、演出制御用CPU101は、プロセスタイマの値を1減算する(ステップS1906)。そして、プロセスタイマがタイムアウトしたら(ステップS1907)、プロセスデータの切替を行う。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定することによってプロセスタイマをあらためてスタートさせる(ステップS1909)。また、その次に設定されている表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データにもとづいて演出装置に対する制御状態を変更する(ステップS1910)。

ステップS1902の処理で大入賞口開放後フラグがセットされていることを確認した場合には、演出制御用CPU101は、大入賞口開放後フラグをリセットし(ステップS1911)、演出制御プロセスフラグの値をラウンド後処理(ステップS806)に応じた値に更新する(ステップS1912)。なお、演出制御プロセスフラグの値をラウンド後処理に応じた値に更新することによってラウンド後処理を実行する状態に移行するが、プロセステーブルを変更しないので、確変昇格演出が実行されていた場合には、確変昇格演出を、所定期間(例えば、確変昇格演出終了まで)継続することができる。なお、確変昇格演出中でなければ、プロセステーブルを変更してインターバル中はラウンド中と異なる演出を行ってもよい。

ステップS1901の処理で大当り終了指定コマンド受信フラグ(大当り終了1指定コマンド受信フラグまたは大当り終了2指定コマンド受信フラグ)がセットされていることを確認した場合には、演出制御用CPU101は、エンディング演出中昇格演出フラグがセットされているか否かを確認し(ステップS1915)、エンディング演出中昇格演出フラグがセットされていれば、確変報知演出に対応するエンディング演出を選択する(ステップS1916)。

ステップS1916の処理では、通常大当りの大当り遊技を実行したとき(具体的には、表示結果6指定コマンドを受信しているとき:図10参照)には、15回開放遊技終了報知(昇格失敗演出あり)に対応するプロセステーブルを選択し、確変大当りの大当り遊技を実行したとき(具体的には、表示結果9指定コマンドを受信しているとき:図10参照)には、15回開放遊技開始報知(昇格成功演出あり)に対応するプロセステーブルデータを選択する。確変大当りに関する大当り終了指定コマンドと通常大当りに関する大当り終了指定コマンドとを別にして、通常大当りの大当り遊技を実行したのか確変大当りの大当り遊技を実行したのかを、受信した大当り終了指定コマンドにもとづいて判定してもよい。

また、エンディング演出中昇格演出フラグがセットされていない場合には、通常のエンディング演出を選択する(ステップS1918)。ステップS1918の処理では、大当り遊技を実行したとき(具体的には、表示結果2〜4指定コマンドまたは表示結果6〜8指定コマンドを受信しているとき:図10参照)には、15回開放遊技終了報知(確変報知演出なし)を選択する。

次いで、演出制御用CPU101は、大当り終了指定コマンド受信フラグをリセットし(ステップS1919)、選択したエンディング演出に対応するプロセステーブルを選択する(ステップS1920)。そして、プロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定することによってプロセスタイマをスタートさせ(ステップS1921)、プロセスデータ1の内容(表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1)に従って演出装置(演出用部品としての演出表示装置9、演出用部品としての各種ランプおよび演出用部品としてのスピーカ27)の制御を実行する(ステップS1922)。また、演出制御用CPU101は、エンディング演出の期間を決めるための大当り終了演出期間タイマにエンディング演出の期間に相当する値を設定する(ステップS1923)。そして、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値を大当り終了演出処理(ステップS807)に応じた値に更新する(ステップS1924)。

図37は、演出制御プロセス処理におけるラウンド後処理(ステップS806)を示すフローチャートである。ラウンド後処理において、演出制御用CPU101は、大入賞口開放中指定コマンドを受信したことを示す大入賞口開放中フラグがセットされているか否かを確認する(ステップS1971)。大入賞口開放中フラグがセットされていない場合には、演出制御用CPU101は、プロセスタイマの値を1減算する(ステップS1972)。そして、プロセスタイマがタイムアウトしたら(ステップS1973)、プロセスデータの切替を行う。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定することによってプロセスタイマをあらためてスタートさせる(ステップS1974)。また、その次に設定されている表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データにもとづいて演出装置に対する制御状態を変更する(ステップS1975)。

大入賞口開放中フラグがセットされている場合には、演出制御用CPU101は、次ラウンドが確変昇格演出の実行ラウンドであるか否か確認する(ステップS1976)。次ラウンドが確変昇格演出の実行ラウンドでない場合には、ステップS1982に移行する。次ラウンドが確変昇格演出の実行ラウンドであるか否かは、例えば、ラウンド数を計数するためのカウンタをRAMに設け、1ラウンドが経過する毎にカウンタを+1し、カウンタのカウント値と、ステップS548の処理でRAMに記憶された演出実行時期(ラウンド)を示すデータとを比較したり、大入賞口開放中指定コマンドの2バイト目で指定されるラウンド数と演出実行時期(ラウンド)を示すデータとを比較することによって確認される。

次ラウンドが確変昇格演出の実行ラウンドである場合には、演出制御用CPU101は、大入賞口開放中指定コマンドの2バイト目で指定されるラウンド数および確変昇格演出の実行開始時間に応じたラウンド中演出を選択する(ステップS1982)。ステップS1982の処理では、演出制御用CPU101は、15回開放内第n(n:10または11)回開放中演出(確変昇格演出あり)を選択する。その場合、ステップS548の処理でRAMに記憶された演出実行開始時間(0秒または5秒)を示すデータに対応する確変昇格演出を選択する。また、通常大当りにもとづく大当り遊技を実行しているとき(具体的には、表示結果3または4指定コマンドを受信しているとき:図10参照)には、「昇格失敗演出あり」の確変昇格演出を選択し、確変大当りにもとづく大当り遊技を実行しているとき(具体的には、表示結果7または8指定コマンドを受信しているとき:図10参照)には、「昇格成功演出あり」の確変昇格演出を選択する。

そして、演出制御用CPU101は、大入賞口開放中フラグをリセットし(ステップS1983)、選択したラウンド中演出に応じたプロセステーブルを選択する(ステップS1984)。そして、プロセスタイマをスタートさせ(ステップS1985)、プロセスデータ1の内容(表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1)に従って演出装置(演出用部品としての演出表示装置9、演出用部品としての各種ランプおよび演出用部品としてのスピーカ27)の制御を実行する(ステップS1986)。その後、演出制御プロセスフラグの値をラウンド中処理(ステップS805)に応じた値に更新する(ステップS1987)。

次ラウンドが確変昇格演出の実行ラウンドでない場合には、演出制御用CPU101は、次ラウンドが10ラウンドであるか否かを確認する(ステップS1977)。そして、次ラウンドが10ラウンドであり(ステップS1977のY)、演出態様決定処理(ステップS908)のステップS544で予告実行フラグがセットされている場合に(ステップS1978のY)、演出制御用CPU101は、予告を実行し、大入賞口開放中指定コマンドの2バイト目で指定されるラウンド数に応じたラウンド中演出を選択し(ステップS1979)、予告実行フラグをリセットする(ステップS1980)。具体的には、演出制御用CPU101は、予告演出を含む演出であって、第10ラウンドに応じたラウンド中演出を選択する。そして、演出制御用CPU101は、ステップS1983の処理に移行する。

また、次ラウンドが10ラウンドでない場合(ステップS1977のN)、または演出態様決定処理(ステップS908)のステップS544で予告実行フラグがセットされていない場合に(ステップS1978のN)、予告演出を含まない演出であって、15回開放内第n(n:1〜15)回開放中演出(確変昇格演出なし)を選択する(ステップS1981)。そして、演出制御用CPU101は、ステップS1983の処理に移行する。

図38は、演出制御プロセス処理における大当り終了演出処理(ステップS807)を示すフローチャートである。大当り終了演出処理において、演出制御用CPU101は、大当り終了演出期間タイマの値を1減算する(ステップS970)。大当り終了演出期間タイマの値が0になった場合には、演出制御プロセスフラグの値を変動パターンコマンド受信待ち処理(ステップS800)に応じた値に更新する(ステップS977)。

大当り終了演出期間タイマの値が0になっていない場合には、プロセスタイマの値を1減算する(ステップS972)。そして、プロセスタイマがタイムアウトしたら(ステップS973)、プロセスデータの切替を行う。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定することによってプロセスタイマをあらためてスタートさせる(ステップS974)。また、その次に設定されている表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データにもとづいて演出装置に対する制御状態を変更する(ステップS975)。

次に、図39〜図44を参照して確変昇格演出の具体例を説明する。図39は、大当り遊技中に実行される確変昇格演出の具体例を示す説明図である。ここでは、第10ラウンドおよびインターバル期間(第10ラウンドと次ラウンドとの間)において確変昇格演出が実行される場合を例にする。図39には、演出表示装置9において、左中右図柄が偶数で揃った大当り図柄(通常大当りを想起させる大当り図柄)が導出表示された((a)参照)ことが示されている。そして、大当りになったことの報知がなされた後((b)参照)、大当り遊技に関する演出が実行される((c),(d)参照)。第10ラウンドでは、確変昇格演出が実行されることを示す報知画面が表示され((e)参照)、福引き抽選機が回転して玉を排出したかのような昇格演出が実行される((f),(g)参照)。遊技制御用マイクロコンピュータ560が確変大当りにすることに決定している場合には、確変を報知する玉が排出される画面((h)参照)が演出結果として表示され、確変大当りにしないことに決定している場合には、確変でないことを報知する玉が排出される画面((i)参照)が演出結果として表示される。その後、第11ラウンドについての大当り遊技に関する演出が実行される((j)参照)。

図40は、大当り遊技中に実行される確変昇格演出の具体例を示す説明図である。ここでは、第10ラウンドの大当り遊技が開始されてから5秒後に確変昇格演出が実行される場合を例にする。図40には、演出表示装置9において、左中右図柄が偶数で揃った大当り図柄(通常大当りを想起させる大当り図柄)が導出表示された((a)参照)ことが示されている。そして、大当りになったことの報知がなされた後((b)参照)、大当り遊技に関する演出が実行される((c),(d)参照)。第10ラウンドでは、第10ラウンドについての大当り遊技に関する演出が5秒間実行され(e)、その後、確変昇格演出が実行されることを示す報知画面が表示される((f)参照)。そして、福引き抽選機が回転して玉を排出したかのような昇格演出が実行される((g),(h)参照)。遊技制御用マイクロコンピュータ560が確変大当りにすることに決定している場合には、確変を報知する玉が排出される画面((i)参照)が演出結果として表示され、確変大当りにしないことに決定している場合には、確変でないことを報知する玉が排出される画面((j)参照)が演出結果として表示される。その後、第11ラウンドについての大当り遊技に関する演出が実行される((k)参照)。

図41は、大当り遊技中に実行される確変昇格演出の予告演出の具体例を示す説明図である。図41には、演出表示装置9において、左中右図柄が偶数で揃った大当り図柄(通常大当りを想起させる大当り図柄)が導出表示された((a)参照)ことが示されている。そして、大当りになったことの報知がなされた後((b)参照)、大当り遊技に関する演出が実行される((c),(d)参照)。第10ラウンドでは、確変昇格演出が実行されることを示す報知画面が表示される((e)参照)。そして、確変昇格演出が実行されることを示す表示が当該報知画面における表示よりも小さい表示である予告画面に変更され((f)参照)、第10ラウンドについての大当り遊技に関する演出が実行される((g),(h)参照)。なお、予告画面(中断演出)は、例えば、確変昇格演出が実行されるときの演出画像のうち、確変昇格演出を開始した後、途中のタイミングまでの確変昇格演出を示す画像によって構成されるものであればよい。その後、第11ラウンドについての大当り遊技に関する演出が実行される((i)参照)。なお、第10ラウンドについての大当り遊技に関する演出と、第11ラウンドについての大当り遊技に関する演出とで、異なる演出が実行されてもよい。具体的には、例えば、第10ラウンドについての大当り遊技に関する演出として、図40に示すように、福引き抽選機を用いた演出を実行し、第11ラウンドについての大当り遊技に関する演出として、あみだくじを用いた演出を実行するように構成されていてもよい。

図42は、大当り遊技中に実行される確変昇格演出の具体例を示す説明図である。ここでは、第11ラウンドおよびインターバル期間(第11ラウンドと次ラウンドまたはエンディング演出との間)において確変昇格演出が実行される場合を例にする。第11ラウンドでは((a)参照)、確変昇格演出が実行されることを示す報知画面が表示され((b)参照)、福引き抽選機が回転して玉を排出したかのような昇格演出が実行される((c),(d)参照)。遊技制御用マイクロコンピュータ560が確変大当りにすることに決定している場合には、確変を報知する玉が排出される画面((e)参照)が演出結果として表示され、確変大当りにしないことに決定している場合には、確変でないことを報知する玉が排出される画面((f)参照)が演出結果として表示される。その後、第11ラウンドについての大当り遊技が終了したことを報知する演出が実行される((g)参照)。なお、図42に示す確変昇格演出の具体例は、図41に示す確変昇格演出の予告演出が第10ラウンドに実行された後の第11ラウンドに実行される確変昇格演出の具体例でもある。

図43および図44は、演出表示装置9において実行されるエンディング演出における確変報知演出の表示例を示す説明図である。図43および図44において、(1)(2)(3)・・・というように番号順に表示状態が遷移する。図43には、確変大当りとすることが事前決定されている場合に、確変報知演出において確変に昇格したことを報知する場合が示されている。また、図44には、通常大当りとすることが事前決定されている場合であって、確変報知演出において確変に昇格しなかったことを報知する場合が示されている。

演出制御用マイクロコンピュータ100は、表示結果5指定コマンド(通常大当りかつエンディング確変昇格あり指定コマンド)または表示結果9指定コマンド(確変大当りかつエンディング確変昇格あり指定コマンド)を受信していたら、大当り終了指定コマンドを受信したときに、確変報知演出を含むエンディング演出を選択する。確変報知演出を行う場合、図43(1),(2)および図44(1),(2)に示すように、例えば、演出表示装置9においてルーレットが表示される。図43(1),(2)および図44(1),(2)に示すように、演出表示装置9において、ルーレットの中を球が回転する表示が行われる。

図43および図44に示すように、演出表示装置9に表示されるルーレットの円盤内には、飾り図柄を想起させる数字が示された複数の領域が含まれる。確変大当りとすることに事前決定されている場合には、図43(3)に示すように、ルーレットの円盤内の各領域のうち、確変大当りを想起させる数字(例えば7)が示された領域で球が最終停止する表示が行われる。そして、図43(4)に示すように、演出表示装置9の画面上に「確変大当り」という文が表示される。このような表示が確変に昇格した旨の表示に該当する。

なお、確変昇格演出や確変報知演出において、演出表示装置9を用いて左中右の飾り図柄の再変動を行い、操作ボタン120からの操作信号のオンを検出したことにもとづいて、左中右の飾り図柄を停止表示させる演出を実行することにより確変昇格演出や確変報知演出を行ってもよい。

また、通常大当りとすることに事前決定されている場合には、図44(3)に示すように、ルーレットの円盤内の各領域のうち、非確変大当りを想起させる数字(例えば2)が示された領域で球が最終停止する表示が行われる。そして、図44(4)に示すように、演出表示装置9の画面上に「確変に昇格しませんでした」という文が表示される。このような表示が確変に昇格しなかった旨の表示に該当する。

本実施の形態によれば、第10ラウンドで確変昇格演出が実行される場合、第11ラウンドで確変昇格演出が実行される場合、およびエンディング演出で確変昇格演出が実行される場合で、確変昇格率が異なる用に構成されているので、確変昇格演出が実行されるタイミングによって異なる期待感を遊技者に与えて遊技興趣を向上させることができる。

また、本実施の形態によれば、第11ラウンドで確変昇格演出が実行される場合、およびエンディング演出で確変昇格演出が実行される場合に、第10ラウンドで、確変昇格演出が途中で中断される演出である予告演出が実行されるので、第10ラウンドで実行されるかのようにみせかけられた確変昇格演出が、第11ラウンドまたはエンディングで復活して実行されたような印象を与え、遊技興趣を向上させることができる。

また、本実施の形態によれば、確変昇格演出が、第10ラウンドの開始から5秒後に開始される場合があるように構成されているので、遊技者に、第10ラウンドでは確変昇格演出が行われない印象を与えた後に確変昇格演出を開始して、意外性を感じさせ、遊技興趣を向上させることができる。

また、本実施の形態によれば、確変昇格演出を実行するタイミングが乱数値にもとづいて決定されるので、確変昇格演出の実行タイミングがランダムに決定され、遊技者に意外性を感じさせ、遊技興趣を向上させることができる。

実施の形態2.

次に、本発明の第2の実施の形態について説明する。第2の実施の形態では、遊技者によって操作ボタン120になされた操作に応じて、確変昇格演出を実行するか否かを決定する。図45および図46は、第2の実施の形態のラウンド中処理を示すフローチャートである。第2の実施の形態のラウンド中処理では、演出制御用CPU101が、大入賞口開放後フラグがセットされていない場合に(ステップS1902のN)、昇格演出開始待ちフラグがセットされているか否かを確認する(ステップS1903)。昇格演出開始待ちフラグは、後述する第2の実施の形態のラウンド後処理(図48参照)におけるステップS1983Aでセットされる。演出制御用CPU101は、昇格演出開始待ちフラグがセットされていない場合に(ステップS1903のN)、ステップS1906の処理に移行する。

演出制御用CPU101は、昇格演出開始待ちフラグがセットされている場合に(ステップS1903のY)、演出制御用CPU101は、演出期間計測タイマを1減算する(ステップS1820A)。なお、演出期間計測タイマは、後述する第2の実施の形態のラウンド後処理(図48参照)におけるステップS1990Aでスタートされる。そして、演出制御用CPU101は、減算後の演出期間計測タイマの値にもとづいて、確変昇格演出の実行開始時間である確変昇格演出開始時間(例えば、ラウンド10のラウンド演出開始から5秒経過後)を経過したか否かを確認する(ステップS1821A)。確変昇格演出開始時間を経過していなければ(ステップS1821AのN)、ステップS1906の処理に移行する。この場合、確変昇格演出開始時間となるまでは、ステップS1906,S1907の処理が実行されることによって、通常のラウンド中演出と同様の演出(例えば、演出表示装置9において大当り表示図柄を表示するとともに、ラウンド数を示す文字やその他のキャラクタなどを表示する演出)が実行されることになる。なお、演出制御用CPU101は、図33に示すステップS546,S547と同様な処理によって決定された確変昇格演出開始時間にもとづいて、ステップS1821Aの処理を実行してもよい。

確変昇格演出開始時間を経過していれば(ステップS1821AのY)、演出制御用CPU101は、プロセスタイマを1減算する(ステップS1822A)。そして、演出制御用CPU101は、プロセスデータnの内容に従って演出装置(演出表示装置9、スピーカ27L,27R、ランプ28a〜28c等)の制御を実行する(ステップS1823A)。例えば、演出制御用CPU101は、後述するように、演出表示装置9にメータを表示させるとともに、後述する操作回数カウンタの値に応じたメータのレベルを表示する演出を行う。また、例えば、演出表示装置9において所定のキャラクタなどを表示させ、キャラクタのセリフとしてメータのレベルが最大まで増加するように操作ボタン120を連打する操作をすることを促す旨を表示する演出が実行される。

次いで、演出制御用CPU101は、演出期間計測タイマの値にもとづいて、確変昇格演出の終了時間である確変昇格演出終了時間(例えば、ラウンド10のラウンド演出開始から15秒経過後)を経過したか否かを確認する(ステップS1824A)。確変昇格演出終了時間を経過していなければ(ステップS1824AのN)、演出制御用CPU101は、操作ボタン120からのオン信号を検出したか否かを確認する(ステップS1825A)。操作ボタン120からのオン信号を検出しなかった場合(すなわち、遊技者によって操作ボタン120が操作されなかった場合)には、ステップS1901の処理に戻る。操作ボタン120のオン信号を検出した場合(すなわち、遊技者によって操作ボタン120が操作された場合)には、演出制御用CPU101は、遊技者が操作ボタン120を操作した回数を示す操作回数カウンタを1加算する(ステップS1826A)。そして、演出制御用CPU101は、加算後の操作回数カウンタの値が所定の条件成立回数以上であるか否かを確認する(ステップS1827A)。

なお、所定の条件成立回数は、大当り遊技終了後に遊技状態が確変状態に移行されることの報知の実行条件(以下、確変報知実行条件という)を成立させるための操作ボタン120の操作回数である。この実施の形態では、所定の条件成立回数のデフォルト値として、あらかじめ10回が設定されている。よって、ラウンド中演出(この実施の形態では、ラウンド10のラウンド中演出)において、確変昇格演出の実行期間内に遊技者が操作ボタン120を10回連打することに成功すると、ステップS1827Aで操作回数カウンタの値が所定の条件成立回数以上であると判定され、ステップS1829Aで確変報知実行条件が成立したと判定される。

図47は、条件成立回数の設定例を示す説明図である。図47に示すように、この実施の形態では、前回の確変昇格演出の実行時に遊技者が操作ボタン120の操作によって確変報知実行条件を成立させることができなかった場合には(例えば、確変昇格演出の実行期間内に遊技者が操作ボタン120を10回連打することができなかった場合には)、所定の条件成立回数が5回に変更され(図48に示す第2の実施の形態のラウンド後処理におけるステップS1981A参照)、確変報知実行条件を成立させるための操作難易度が低くなるように変更される。この場合、ラウンド中演出(この実施の形態では、ラウンド10のラウンド中演出)において、確変昇格演出の実行期間内に遊技者が操作ボタン120を5回連打することに成功すると、ステップS1827Aで操作回数カウンタの値が所定の条件成立回数以上であると判定され、ステップS1829Aで確変報知実行条件が成立したと判定される。

操作回数カウンタの値が所定の条件成立回数以上であると判定すると(ステップS1827AのY)、演出制御用CPU101は、確変報知実行条件が成立したと判定し、操作ボタン120を用いた操作に成功し確変報知実行条件が成立したことを示す操作条件成立フラグをセットする(ステップS1828A)。そして、ステップS1901の処理に戻る。操作回数カウンタの値が所定の条件成立回数以上でなければ(ステップS1827AのN)、そのままステップS1901の処理に戻る。

確変昇格演出終了時間を経過していれば(ステップS1824AのY)、演出制御用CPU101は、操作条件成立フラグがセットされているか否かを確認する(ステップS1829A)。操作条件成立フラグがセットされていなければ、ステップS1832Aの処理に移行する。操作条件成立フラグがセットされていれば、演出制御用CPU101は、表示結果7または8指定コマンドを受信したか否かを確認する(ステップS1830A)。具体的には、演出制御用CPU101は、表示結果コマンド格納領域に格納されている表示結果コマンド、または表示結果コマンドを示すデータにもとづいて、表示結果7または8指定コマンドを受信したか否かを確認する。

表示結果7または8指定コマンドを受信した場合に(ステップS1830AのY)、演出制御用CPU101は、演出表示装置9に確変に昇格する旨を重畳表示させる制御を行う(ステップS1831A)。例えば、演出制御用CPU101は、演出表示装置9に「確変に昇格しました!」などの文字列を重畳表示させる制御を行う。

操作条件成立フラグがセットされていない場合(ステップS1829AのN)、または表示結果7および8指定コマンドを受信しなかった場合(つまり、通常大当りと決定されている場合)、演出制御用CPU101は、演出表示装置9に確変への昇格に失敗した旨を重畳表示させる制御を行う(ステップS1832A)。例えば、演出制御用CPU101は、演出表示装置9に「残念!!昇格失敗」などの文字列を重畳表示させる制御を行う。すなわち、この場合、確変大当りであるものの遊技者が操作ボタン120を用いた操作に失敗し確変報知実行条件を成立させられなかった場合、または通常大当りである場合であるので、演出表示装置9に確変への昇格に失敗した旨を重畳表示させる。

なお、この実施の形態では、ステップS1830Aの判定を行うことによって、操作ボタン120を遊技者が所定の条件成立回数以上連打し確変報知実行条件を成立させた場合であっても、通常大当りと決定されている場合には、確変への昇格に失敗した旨を重畳表示するように制御する。この場合、演出制御用CPU101は、例えば、操作回数カウンタの値にかかわらず、演出表示装置9において恰もメータのレベルが最大まで達しなかったかのような表示制御を行えばよい。

また、この実施の形態では、遊技者が操作ボタン120の操作に成功し確変報知実行条件が成立したときに、確変昇格演出終了時間を経過してから確変に昇格した旨を報知する場合を示したが、ステップS1827Aで所定の条件成立回数以上であると判定しステップS1828Aで操作条件成立フラグをセットした後に、直ちにステップS1830A,S1831Aの処理を実行して確変に昇格した旨を報知するようにしてもよい。

図48および図49は、第2の実施の形態のラウンド後処理を示すフローチャートである。第2の実施の形態のラウンド後処理において、演出制御用CPU101は、大入賞口開放中表示コマンドを受信したことを示す大入賞口開放中フラグがセットされているか否かを確認する(ステップS1971A)。大入賞口開放中フラグがセットされていないときは(ステップS1971AのN)、演出制御用CPU101は、プロセスタイマの値を1減算し(ステップS1972A)、プロセスデータnの内容に従って演出装置(演出表示装置9、スピーカ27L,27R、ランプ28a〜28c等)の制御を実行する(ステップS1973A)。例えば、演出表示装置9において大当り表示図柄を表示するとともに、所定のキャラクタなどを表示する演出が実行される。

次いで、演出制御用CPU101は、プロセスタイマがタイムアウトしていないかどうかを確認し(ステップS1974A)、プロセスタイマがタイムアウトしていれば、プロセスデータの切替を行う(ステップS1975A)。すなわち、プロセステーブルにおける次に設定されているプロセスデータ(表示制御実行データ、ランプ制御実行データおよび音番号データ)に切り替える。そして、次のプロセスデータにおけるプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定してプロセスタイマをスタートさせる(ステップS1976A)。

大入賞口開放中フラグがセットされているときは(ステップS1971AのY)、演出制御用CPU101は、次ラウンドが確変昇格演出実行ラウンドであるか否かを確認する(ステップS1977A)。次ラウンドが確変昇格演出実行ラウンドでなければ(ステップS1977AのN)、演出制御用CPU101は、ステップS1992Aの処理に移行する。

次ラウンドが確変昇格演出実行ラウンドであれば(ステップS1977AのY)、演出制御用CPU101は、操作条件成立フラグがセットされているか否かを確認する(ステップS1980A)。操作条件成立フラグがセットされていれば、そのままステップS1982Aに移行する。操作条件成立フラグがセットされていなければ、演出制御用CPU101は、所定の条件成立回数を5回に変更する(ステップS1981A)。

ステップS1980Aで操作条件成立フラグがセットされているのは、前回の大当り遊技状態において実行された確変昇格演出において遊技者が操作ボタン120の操作に成功し確変報知実行条件を成立させたときである。この場合、図47に示すように、所定の条件成立回数としてデフォルトである10回を用いて確変昇格演出が実行されることになる。また、ステップS1980Aで操作条件成立フラグがセットされていないのは、前回の大当り遊技状態において実行された確変昇格演出において遊技者が操作ボタン120の操作に失敗し確変報知実行条件を成立させることができなかったときである。この場合、図47に示すように、所定の条件成立回数を5回に変更して操作難易度を低く設定し、確変昇格演出が実行されることになる。なお、本実施の形態では、前回の大当り遊技状態において実行された確変昇格演出において遊技者が操作ボタン120の操作に成功したか否かによって操作難易度を設定するように構成されているが、過去の複数回に実行された確変昇格演出において遊技者が操作ボタン120の操作に成功したか否かや、操作ボタン120の操作頻度によって操作難易度を設定するように構成されていてもよい。

次いで、演出制御用CPU101は、確変昇格演出に応じたプロセスデータを選択するとともに(ステップS1982A)、次ラウンドで確変昇格演出を実行することを示す確変開始待ちフラグをセットする(ステップS1983A)。なお、演出制御用CPU101は、ステップS1982Aで、確変大当りであるか否かに応じたプロセスデータを選択する。具体的には、演出制御用CPU101は、例えば、確変大当りである場合に後述する図50(4),(5)の左側の図に示すような確変昇格演出に応じたプロセスデータを選択し、通常大当りである場合に後述する図50(4),(5)の右側の図に示すような確変昇格演出に応じたプロセスデータを選択する。

次いで、演出制御用CPU101は、大入賞口開放中フラグをリセットし(ステップS1988A)、セットされていれば、操作条件成立フラグをリセットする(ステップS1989A)。すなわち、前回の大当り遊技状態において実行された確変昇格演出において操作条件成立フラグがセットされていれば、今回の確変昇格演出を開始する前に操作条件成立フラグをリセットする。そして、演出制御用CPU101は、演出期間計測タイマをスタートさせる(ステップS1990A)とともに、プロセスタイマをスタートさせ(ステップS1991A)、ステップS1995Aの処理に移行する。

演出制御用CPU101は、ステップS1992Aの処理で、大入賞口開放中コマンドに示されるラウンド数にもとづいてラウンド中演出を選択する(ステップS1992A)。また、演出制御用CPU101は、選択したラウンド中演出に応じたプロセスデータを選択する(ステップS1993A)とともに、プロセスタイマをスタートさせる(ステップS1994A)。そして、演出制御用CPU101は、演出制御プロセスフラグの値をラウンド中処理(ステップS805)に対応した値に設定する(ステップS1995A)。

なお、確変昇格演出の実行タイミングは、この実施の形態で示した場合に限らず、例えば、確変昇格演出をラウンド10,11以外の他のラウンド中演出において実行してもよいし、ラウンド間のインターバル演出において実行するようにしてもよい。また、確変昇格演出を大当り後のエンディング演出において実行するようにしてもよいし、飾り図柄を非確変図柄で仮停止した後に飾り図柄の変動中に確変昇格演出を実行するようにしてもよい。また、確変報知実行条件が成立しなかったことを条件に確変昇格演出を複数回実行するようにしてもよい。

図50は、第2の実施の形態における確変昇格演出の演出態様の具体例を示す説明図である。

演出制御用マイクロコンピュータ100(具体的には、演出制御用CPU101)は、次ラウンドは確変昇格演出実行ラウンドであると判定し(ステップS1977AのY参照)、操作条件成立フラグがセットされていると判定すると(ステップS1980A参照)、確変昇格演出を選択して実行する(ステップS1982A,S1983A参照)。

第2の実施の形態の確変昇格演出を実行する場合、まず、図50(1)に示すように、ラウンド数に対応するラウンド中演出の実行が開始される。例えば、演出表示装置9において、ラウンド数である10を示す文字列が表示されたり、所定のキャラクタを表示する演出が行われる。

次いで、確変昇格演出開始時間を経過すると(ステップS1821AのY参照)、図50(2)に示すように、演出表示装置9において確変昇格演出が開始される。例えば、演出表示装置9の画面上にメータが表示されるとともに、キャラクタのセリフとして「確変に昇格させたければボタンを連打!」などの文字列が表示される。遊技者は、演出表示装置9の表示に従って、操作ボタン120を操作(連打)する。すると、操作ボタン120の操作に従って操作回数カウンタの値が加算され(ステップS1826A参照)、図50(3)に示すように、操作回数カウンタの値に応じてメータのレベルが徐々に上昇していくような表示が行われる(ステップS1823A参照)。

確変昇格演出中に遊技者が操作ボタン120を所定の条件成立回数以上操作することに成功し操作条件成立フラグがセットされた場合には、図50(4)の左側の図に示すように、演出表示装置9においてメータのレベルが最大に達しているような表示が行われる。一方、遊技者が操作ボタン120を所定の条件成立回数以上操作することに失敗し操作条件成立フラグがセットされなかった場合には、図50(4)の右側の図に示すように、演出表示装置9においてメータのレベルが最大に達しなかったような表示が行われる。なお、遊技者が操作ボタン120を所定の条件成立回数以上操作することに成功し操作条件成立フラグがセットされた場合であっても、通常大当りであると決定されている場合には、図50(4)の右側の図と同様な態様で、演出表示装置9においてメータのレベルが恰も最大に達しなかったような表示を行えばよい。

次いで、確変昇格演出終了時間を経過すると(ステップS1824AのY参照)、演出制御用マイクロコンピュータ100は、操作条件成立フラグがセットされているか否か確認する(ステップS1829A参照)。また、操作条件成立フラグがセットされていれば、表示結果7または8指定コマンドを受信したか否かを確認する(ステップS1830A参照)。そして、表示結果7または8指定コマンドを受信していれば、図50(5)の左側の図に示すように、演出表示装置9に確変に昇格する旨を重畳表示する(ステップS1831A参照)。例えば、演出表示装置9にキャラクタのセリフとして「確変に昇格しました!」などの文字列を表示する演出が行われる。

一方、操作条件成立フラグがセットされていなかった場合や、通常大当りと決定されている場合には、図50(5)の右側の図に示すように、演出表示装置9に確変への昇格に失敗した旨を重畳表示する(ステップS1932A参照)。例えば、演出表示装置9にキャラクタのセリフとして「残念!!昇格失敗」などの文字列を表示する演出が行われる。

以上に述べた第2の実施の形態では、確変昇格演出の実行条件として、操作ボタン120が所定の期間内に所定の回数操作されることとしているが、確変昇格演出の実行条件は、他の実行条件であってもよい。

図51は、第2の実施の形態の変形例のラウンド中処理の一部を示すフローチャートである。なお、第2の実施の形態の変形例のラウンド中処理は、図45および図46に示す第2の実施の形態のラウンド中処理のステップS1826A,S1827Aを、ステップS1827Bに置き換えた処理である。

すなわち、演出制御用CPU101は、ステップS1825Aの処理で、操作ボタン120のオン信号を検出した場合(すなわち、遊技者によって操作ボタン120が操作された場合)には、演出制御用CPU101は、演出期間計測タイマの値にもとづいて、所定の操作成功期間内であるか否かを確認する(ステップS1827B)。ステップ1827Bの処理において、演出制御用CPU101は、遊技者が操作ボタン120を所定の操作成功期間(例えば、デフォルトの1.0秒間)に操作することに成功すると、操作条件成立フラグがセットされる(ステップS1828B)。

なお、所定の操作成功期間は、確変報知実行条件を成立させるための操作ボタン120の操作期間である。この実施の形態では、所定の操作成功期間のデフォルト値として、例えば、ラウンド10のラウンド演出開始から13秒経過後から14秒経過後までの1.0秒間が設定されている。よって、ラウンド中演出(この実施の形態では、ラウンド10のラウンド中演出)において、確変昇格演出の実行期間内に遊技者が操作ボタン120をラウンド演出開始から13秒経過後から14秒経過後までの1.0秒間に操作することに成功すると、ステップS1827Bで所定の操作成功期間内であると判定され、確変報知実行条件が成立したと判定される。なお、この場合、演出表示装置9の表示画面では、例えば、メータのレベルが最大となったタイミングで操作ボタン120の操作に成功したかのような表示が行なわれる。

図52は、操作成功期間の設定例を示す説明図である。図52に示すように、この実施の形態では、前回の確変昇格演出の実行時に遊技者が操作ボタン120の操作によって確変報知実行条件を成立させることができなかった場合には(例えば、確変昇格演出の実行期間内に遊技者が所定の操作成功期間内に操作ボタン120を操作できなかった場合には)、所定の操作成功期間が、例えば、ラウンド中演出開始から13秒経過後から14.5秒経過後までの1.5秒間に変更され、確変報知実行条件を成立させるための操作難易度が低くなるように変更される。この場合、ラウンド中演出(この実施の形態では、ラウンド10のラウンド中演出)において、確変昇格演出の実行期間内に遊技者が操作ボタン120をラウンド演出開始から13秒経過後から14.5秒経過後までの1.5秒間に操作することに成功すると、ステップS1827Bで所定の操作成功期間であると判定され、ステップS1829Bで確変報知実行条件が成立したと判定される。

図53は、第2の実施の形態の変形例のラウンド後処理の一部を示すフローチャートである。なお、第2の実施の形態の変形例のラウンド後処理は、図48および図49に示す第2の実施の形態のラウンド後処理のステップS1981Aを、ステップS1981Bに置き換えた処理である。

すなわち、ステップS1980Bの処理において、操作条件成立フラグがセットされていなければ、演出制御用CPU101は、所定の操作成功期間を1.5秒に変更する(ステップS1981B)。

ステップS1980Bで操作条件成立フラグがセットされているのは、前回の大当り遊技状態において実行された確変昇格演出において遊技者が操作ボタン120の操作に成功し確変報知実行条件を成立させたときである。この場合、図52に示すように、所定の操作成功期間としてデフォルトである1.0秒を用いて確変昇格演出が実行されることになる。また、ステップS1980Bで操作条件成立フラグがセットされていないのは、前回の大当り遊技状態において実行された確変昇格演出において遊技者が操作ボタン120の操作に失敗し確変報知実行条件を成立させることができなかったときである。この場合、図52に示すように、所定の操作成功期間を1.5秒に変更して操作難易度を低く設定し、確変昇格演出が実行されることになる。

図54は、第2の実施の形態の変形例における確変昇格演出の演出態様の具体例を示す説明図である。

演出制御用マイクロコンピュータ100(具体的には、演出制御用CPU101)は、次ラウンドは確変昇格演出実行ラウンドであると判定し(ステップS1977BのY参照)、操作条件成立フラグがセットされていると判定すると(ステップS1980B参照)、確変昇格演出を選択して実行する(ステップS1982B,S1983B参照)。

第2の実施の形態の変形例の確変昇格演出を実行する場合、まず、図54(1)に示すように、ラウンド数に対応するラウンド中演出の実行が開始される。例えば、演出表示装置9において、ラウンド数である10を示す文字列が表示されたり、所定のキャラクタを表示する演出が行われる。

次いで、確変昇格演出開始時間を経過すると(ステップS1821BのY参照)、図54(2)に示すように、演出表示装置9において確変昇格演出が開始される。例えば、演出表示装置9の画面上にメータが表示されるとともに、キャラクタのセリフとして「確変に昇格させたければMAXでボタンを押せ!」などの文字列が表示される。そして、図54(3)に示すように、演出期間計測タイマの値にもとづいて時間経過に応じてメータのレベルが徐々に上昇していくような表示が行われる(ステップS1823B参照)。そして、遊技者は、演出表示装置9に表示されるメータのレベルが最大となるタイミングを狙って操作ボタン120を操作する。なお、演出制御用CPU101は、図33に示すステップS546,S547と同様な処理によって決定された確変昇格演出開始時間にもとづいて、ステップS1821Bの処理を実行してもよい。

確変昇格演出中に遊技者が操作ボタン120を所定の操作成功期間内に操作することに成功し操作条件成立フラグがセットされた場合には、図54(4)の左側の図に示すように、演出表示装置9においてメータのレベルが最大に達したところで停止したような表示が行われる。一方、遊技者が操作ボタン120を所定の操作成功期間内に操作することに失敗し操作条件成立フラグがセットされなかった場合には、図54(4)の右側の図に示すように、演出表示装置9においてメータのレベルが最大の点以外のところで停止したような表示が行われる。なお、図54(4)の右側の図では、所定の操作成功期間よりも前の期間で操作ボタン120を操作してしまった場合の表示例が示されているが、所定の操作成功期間よりも後の期間で操作ボタン120を操作してしまった場合には、例えば、メータのレベルが最小の点に戻ってしまったような表示を行ってもよい。

また、1回の確変昇格演出中にメータのレベルが複数回数最大に達するような演出を行なってもよい。この場合、例えば、メータのレベルが1回目に最大に達するタイミングで操作ボタン120の操作に成功しなかった場合には、一旦メータのレベルが最小に点に戻ったような表示を行なってから再びレベルが増加するような演出を行ない、メータのレベルが再び最大に達するタイミングで操作ボタン120の操作に成功すれば、メータのレベルが最大に達したところで停止したような表示が行われるようにしてもよい。なお、例えば、1回の第2確変昇格演出中にメータのレベルが3回最大に達するような演出を行う場合には、例えば、ラウンド中演出開始より5秒経過後から15秒経過後まで10秒間に確変昇格演出を行う場合、3.3秒間でメータのレベルが最大に達するような演出を3回繰り返して行うようにしてもよい。また、メータのレベルが最大に達するような演出は、1回の第2確変昇格演出中に2回や3回行う場合に限らず、4回や5回行うなど何回行ってもよい。

なお、遊技者が操作ボタン120を所定の操作成功期間内に操作することに成功し操作条件成立フラグがセットされた場合であっても、通常大当りであると決定されている場合には、図54(4)の右側の図と同様な態様で、演出表示装置9においてメータのレベルが最大の点以外のところで停止したような表示を行えばよい。

次いで、確変昇格演出終了時間を経過すると(ステップS1824BのY参照)、演出制御用マイクロコンピュータ100は、操作条件成立フラグがセットされているか否か確認する(ステップS1829B参照)。また、操作条件成立フラグがセットされていれば、表示結果7または8指定コマンドを受信したか否かを確認する(ステップS1830B参照)。そして、表示結果7または8指定コマンドを受信していれば、図54(5)の左側の図に示すように、演出表示装置9に確変に昇格する旨を重畳表示する(ステップS1831B参照)。例えば、演出表示装置9にキャラクタのセリフとして「確変に昇格しました!」などの文字列を表示する演出が行われる。

一方、操作条件成立フラグがセットされていなかった場合や、通常大当りと決定されている場合には、図54(5)の右側の図に示すように、演出表示装置9に確変への昇格に失敗した旨を重畳表示する(ステップS1932B参照)。例えば、演出表示装置9にキャラクタのセリフとして「残念!!昇格失敗」などの文字列を表示する演出が行われる。

なお、確変昇格演出において、演出表示装置9を用いて左中右の飾り図柄の変動を行い、操作ボタン120からのオン信号を検出したことにもとづいて、左中右の飾り図柄を停止表示させる演出を実行することにより確変昇格演出を行ってもよい。また、例えば、遊技機が、ドラムモータによって回転駆動される左中右の3つの回転ドラム(回転リール)を備える場合には、演出制御用マイクロコンピュータ100は、確変昇格演出において、左中右の回転ドラムを回転させることによって、確変昇格演出を行ってもよい。

本実施の形態によれば、遊技者によって操作ボタン120になされた操作にもとづいて、確変昇格演出を実行するように構成されているので、遊技者の遊技への参加意欲を向上させることができる。

また、本実施の形態によれば、遊技者によって操作ボタン120になされた操作にもとづき、遊技者の特性に応じて遊技演出を実行することができ、確変昇格演出に対する遊技者の興趣を向上させることができる。

実施の形態3.

第2の実施の形態では、前回の確変昇格演出において操作ボタン120を用いた操作に成功し確変に昇格することが報知されたか否かにもとづいて次に実行される確変昇格演出における操作難易度を変更する場合を示したが、確変昇格演出自体を実行するか否かの決定割合を変更するようにしてもよい。以下、前回の確変昇格演出において操作ボタン120を用いた操作に成功し確変に昇格することが報知されたか否かにもとづいて、確変昇格演出自体を実行するか否かの決定割合を変更する第3の実施の形態について説明する。

図55は、第3の実施の形態における演出図柄変動開始処理を示すフローチャートである。第3の実施の形態の演出図柄変動開始処理において、ステップS501〜S522の処理は、第1の実施の形態で示したそれらの処理と同様であり、第1の実施の形態のステップS512の処理に代えて、ステップS832A〜S833Gの処理が実行される。

ステップS832Aでは、演出制御用CPU101は、表示結果3〜5指定コマンドまたは表示結果7〜9指定コマンドを受信したか否かを判定する(ステップS832A)。なお、演出制御用CPU101は、表示結果3〜5指定コマンドを受信した場合に、確変昇格演出を必ず実行するように構成されていてもよい。そのように構成された場合に、操作ボタン120が押下されても確変報知はなされず、遊技者により有利/不利は生じない。表示結果3〜5指定コマンドおよび表示結果7〜9指定コマンドを受信しなかった場合に(ステップS832AのN)、演出制御用CPU101は、ステップS833Fの処理に移行する。演出制御用CPU101は、表示結果3〜5指定コマンドまたは表示結果7〜9指定コマンドを受信した場合に(ステップS832AのY)、確変昇格演出を実行するか否かを決定するための確変昇格演出決定用乱数を抽出する(ステップS833A)。そして、操作条件成立フラグがセットされているか否かを確認する(ステップS833B)。

操作条件成立フラグがセットされていれば(ステップS833BのY)、演出制御用CPU101は、確変昇格演出を実行するか否かを決定するための確変昇格演出決定用テーブルとして操作成功時確変昇格演出決定用テーブルを選択する(ステップS833C)。また、操作条件成立フラグがセットされていなければ(ステップS833BのN)、演出制御用CPU101は、確変昇格演出を実行するか否かを決定するための確変昇格演出決定用テーブルとして操作失敗時確変昇格演出決定用テーブルを選択する(ステップS833C)。そして、演出制御用CPU101は、抽出した確変昇格演出決定用乱数および選択した確変昇格演出決定用テーブルを用いて、確変昇格演出を実行するか否かを決定する(ステップS833E)。

図56は、確変昇格演出を実行するか否かを決定するための確変昇格演出決定用テーブルの例を示す説明図である。このうち、図56(A)は、操作成功時確変昇格演出決定用テーブルを示す。また、図56(B)は、操作失敗時確変昇格演出決定用テーブルを示す。ステップS833Eでは、操作条件成立フラグがセットされていた場合(すなわち、前回の確変昇格演出において操作ボタン120の操作に成功し、確変に昇格する旨が報知された場合)には、図56(A)に示す操作成功時確変昇格演出決定用テーブルを用いて、高い確率で(図56(A)に示す例では、80パーセントの確率で)確変昇格演出を実行すると決定する。また、操作条件成立フラグがセットされていなかった場合(すなわち、前回の確変昇格演出において操作ボタン120の操作に失敗し、確変に昇格する旨が報知されなかった場合)には、図56(B)に示す操作失敗時確変昇格演出決定用テーブルを用いて、低い確率で(図56(B)に示す例では、40パーセントの確率で)確変昇格演出を実行すると決定する。

演出制御用CPU101は、受信した表示結果指定コマンド、および確変昇格演出を実行するか否かに応じて、停止図柄としての大当り図柄を決定する(ステップS833F)。具体的には、例えば、表示結果2〜5指定コマンドを受信した場合、および表示結果7〜9指定コマンドを受信し、確変昇格演出を実行すると決定した場合、演出制御用CPU101は、通常大当りを想起させる大当り図柄(例えば、左中右図柄が偶数の同じ数である図柄)を停止図柄に決定する。また、表示結果6指定コマンドを受信した場合、および表示結果7〜9指定コマンドを受信し、確変昇格演出を実行しないと決定した場合、演出制御用CPU101は、確変大当りを想起させる大当り図柄(例えば、左中右図柄が奇数の同じ数である図柄)を停止図柄に決定する。

確変昇格演出を実行することに決定した場合には(ステップS833GのY)、演出制御用CPU101は、確変昇格演出を実行することを示す確変昇格演出実行フラグをセットし(ステップS833H)、ステップS518の処理に移行する。

図57は、第3の実施の形態の演出態様決定処理を示すフローチャートである。図57に示すように、第3の実施の形態の演出態様決定処理では、表示結果3〜5指定コマンド(通常大当りかつ確変昇格演出あり指定コマンド)または表示結果7〜9指定コマンド(確変大当りかつ確変昇格演出あり指定コマンド)を受信した場合に(ステップS541のY)、確変昇格演出実行フラグがセットされているか否か確認する(ステップS542A)。確変昇格演出実行フラグがセットされていれば、ステップS542B以降の処理が実行され、確変昇格演出が実行される。また、確変昇格演出実行フラグがセットされていなければ、演出態様決定処理を終了して大当り表示処理に移行し、確変昇格演出は実行されない。

本実施の形態によれば、遊技者によって操作ボタン120になされた操作にもとづいて、確変昇格演出を実行するか否かを決定するように構成されているので、遊技者の遊技への参加意欲を向上させることができる。

実施の形態4.

第4の実施の形態では、大当り遊技中に確変昇格演出を実行することに決定されている場合に遊技機に対する電力供給が停止した後、電力供給が復旧したときに、バックアップRAMの記憶内容が保存されていた場合には、例えば、次ラウンドにおいて確変昇格演出を実行させる制御を行う。なお、以下に説明する遊技制御用マイクロコンピュータ560および演出制御用マイクロコンピュータ100による処理以外の処理は、第1の実施の形態における処理と同様である。また、第4の実施の形態における遊技機の構成は、第1の実施の形態における構成と同様である。

図58は、第4の実施の形態における遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。図58に示す例では、図10に示された第1の実施の形態における演出制御コマンドに対して、電源復旧2指定コマンド(9202(H))と、確変昇格演出指定コマンド(8E00(H))とが追加されている。電源復旧2指定コマンドは、大当り遊技中に確変昇格演出を実行することに決定されている場合に遊技機に対する電力供給が停止した後、電力供給が復旧したことを示す演出制御コマンドである。確変昇格演出指定コマンドは、確変大当りの大当り遊技中に確変昇格演出を実行することに決定されている場合に遊技機に対する電力供給が停止した後、電力供給が復旧したときに、バックアップRAMの記憶内容が保存されていた場合に、例えば、次ラウンドにおいて確変昇格演出(確変昇格成功)を実行させることを示すコマンドである。なお、電力供給が復旧した場合に、遊技制御用マイクロコンピュータ560が確変昇格演出指定コマンドは送信せずに、RAMに記憶されている表示結果指定コマンドを送信し、演出制御用CPU101が、遊技制御用マイクロコンピュータ560が制御を再開することにより送信される大入賞口開放中指定コマンドや大入賞口開放後指定コマンド等の大当り遊技中に送信されるコマンドを受信したことにもとづいて、大当り遊技中であると判断して、電力供給復旧時に送信された表示結果指定コマンドにもとづいて、確変昇格演出を実行するか否かを判断するように構成されていてもよい。さらに、演出制御用CPU101が、大入賞口開放中指定コマンドや大入賞口開放後指定コマンドによって指定されたラウンド数にもとづいて、確変昇格演出を実行するタイミングを決定するように構成されていてもよい。具体的には、例えば、電力供給が復旧した場合に、演出制御用CPU101が、大当り遊技中における11ラウンド目であることを示す大入賞口開放中指定コマンドまたは大入賞口開放後指定コマンドを受信したことにもとづいて、エンディングで確変昇格演出を実行すると決定するように構成されていてもよい。

なお、CPU56は、図15に示す表示結果特定コマンド送信処理におけるステップS115の処理で確変昇格演出を実行すると決定した場合に、ステップS119で送信する表示結果指定コマンドを示す情報をバックアップRAM(RAM55)に記憶させる。また、CPU56は、図20に示す大入賞口開放中処理のステップS438の処理で、開放回数カウンタの値と、RAM55に記憶されている表示結果指定コマンドを示す情報にもとづく確変昇格演出が実行されるタイミングとにもとづいて、確変昇格演出が終了したか否かを判断する。そして、CPU56は、確変昇格演出が終了したと判断した場合に、表示結果指定コマンドを示す情報をRAM55から消去する。また、CPU56は、特別図柄プロセスフラグの値を、遊技状態に応じて更新するときに、RAM55に記憶させる。

図59は、第4の実施の形態における遊技制御用マイクロコンピュータ560が実行するメイン処理を示すフローチャートである。この実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ560のCPU56は、ステップS43の処理で、CPU56は、表示結果指定コマンドを示す情報および特別図柄プロセスフラグの値として5〜7のいずれかの値がRAM55に記憶されている場合に、停電復旧2指定コマンドを送信し、表示結果指定コマンドを示す情報または特別図柄プロセスフラグの値として5〜7のいずれかの値がRAM55に記憶されていない場合に、停電復旧1指定コマンドを送信する。

また、この実施の形態では、CPU56は、電源バックアップされているRAM55に、表示結果7〜9指定コマンドを示す情報が記憶されており(つまり、確変昇格演出(確変昇格成功)を実行すると決定されている場合)、特別図柄プロセスフラグの値として5〜7のいずれかの値が記憶されている場合には、確変昇格演出指定コマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する(ステップS44A,S45A)。従って、確変昇格演出(確変昇格成功)の実行中、または確変昇格演出(確変昇格成功)の開始待ちである場合に、確変昇格演出指定コマンドが演出制御用マイクロコンピュータ100に送信される。

メイン処理におけるその他の処理は、第1の実施の形態におけるメイン処理(図5参照)と同様である。

図60は、第4の実施の形態における演出制御用CPU101が実行するコマンド解析処理の一部を示すフローチャートである。コマンド解析処理において、演出制御用CPU101は、受信した演出制御コマンドが停電復旧1指定コマンドであれば(ステップS633)、あらかじめ決められている停電復旧画面(遊技状態が継続していることを遊技者に報知する情報を表示する画面)を表示する制御を行い(ステップS634)、受信した演出制御コマンドが停電復旧2指定コマンドであれば(ステップS651)、あらかじめ決められている停電復旧画面を表示する制御を行うとともに(ステップS652)、演出制御プロセスフラグの値をラウンド後処理に応じた値に設定する(ステップS653)。また、演出制御用CPU101は、受信した演出制御コマンドが確変昇格演出指定コマンドであれば、昇格演出フラグをセットする(ステップS654,S655)。コマンド解析処理におけるその他の処理は、第1の実施の形態における処理と同様である。

図61は、第4の実施の形態における演出制御用CPU101が実行するラウンド後処理を示すフローチャートである。図61に示す第4の実施の形態におけるラウンド後処理では、演出制御用CPU101が、大入賞口開放中指定コマンドを受信したことを示す大入賞口開放中フラグがセットされている場合に(ステップS1971のY)、停電復旧2指定コマンドを受信したか否かを確認する(ステップS1971A)。停電復旧2指定コマンドを受信していない場合に(ステップS1971AのN)、演出制御用CPU101は、ステップS1976の処理に移行する。

停電復旧2指定コマンドを受信した場合に(ステップS1971AのY)、演出制御用CPU101は、ステップS1982の処理に移行する。そして、演出制御用CPU101は、ステップS1982の処理で、昇格演出フラグがセットされている場合に確変昇格に成功したことを報知する演出を選択し、昇格演出フラグがセットされていない場合に確変昇格に失敗したことを報知する演出を選択する。

図62は、第4の実施の形態における遊技制御用マイクロコンピュータ560が実行するメイン処理の変形例を示すフローチャートである。図62に示す例では、CPU56は、確変昇格演出の実行中、または確変昇格演出の開始待ち状態であったと判断した場合には、確変昇格可能性演出モードフラグをセットする(ステップS44B,S45B)。なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560のCPU56は、ステップS43の処理で、表示結果指定コマンドを示す情報および特別図柄プロセスフラグの値として5〜7のいずれかの値がRAM55に記憶されている場合に、ステップS44Bの処理で、確変昇格演出の実行中、または確変昇格演出の開始待ち状態であったと判断する。そして、CPU56は、変動パターン設定処理で、確変昇格可能性演出モードフラグがセットされている場合に、遊技者が確変状態に移行したのか否かの認識が困難な演出(以下、昇格可能性演出または昇格示唆演出という。)を実行するための変動パターンコマンドを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信する。なお、予めROM54には、昇格可能性演出を実行するための変動パターンコマンドが記憶されているとする。そして、演出制御用CPU101は、昇格可能性演出を実行するための変動パターンコマンドを受信した場合に、遊技者が確変状態に移行したのか否かの認識が困難な演出を実行するものとする。

図63は、昇格可能性演出の具体例を示す説明図である。図63に示すように、演出制御用マイクロコンピュータ100の演出制御用CPU101は、停電復旧後の大当り遊技では確変昇格演出を実行せずに、当該大当り遊技終了後に送信された変動パターンコマンドを受信した場合に、演出表示装置9において左中右図柄の可変表示を開始し(図63(A)参照)、遊技者が、確変状態であるのか、通常状態であるのかの認識が困難な演出を実行する。具体的には、例えば、演出表示装置9に、遊技者が確変状態に移行したのか否かの認識が困難な文字列や、所定のキャラクタを表示するための背景画像を表示する(図63(B)参照)。

なお、遊技制御用マイクロコンピュータ560のCPU56が、停電復旧時に、RAM55に記憶されている情報にもとづいて、表示結果指定コマンドおよび停電復旧1指定コマンドと、大入賞口開放中指定コマンドまたは大入賞口開放後指定コマンドとを演出制御用マイクロコンピュータ100に送信し、演出制御用マイクロコンピュータ100の演出制御用CPU101が、受信したコマンドに応じた確変昇格演出を実行するように構成されていてもよい。具体的には、例えば、演出制御用CPU101が、停電復旧1指定コマンドを受信したことにより停電復旧したと判断し、受信した表示結果指定コマンドに応じて確変大当りであるのか、または通常大当りであるのか、および確変昇格演出を実行するのかを判断し、受信した大入賞口開放中指定コマンドまたは大入賞口開放後指定コマンドによりラウンド数を判断するように構成されていてもよい。また、表示結果指定コマンドおよび停電復旧1指定コマンドと、大入賞口開放中指定コマンドまたは大入賞口開放後指定コマンドとは、停電復旧時ではなく、停電復旧後のプロセス処理が再開された後に送信されてもよい。そのように構成された場合には、停電復旧時にコマンドを送信するためのプログラムを用意する必要がなくなるので、プログラム容量を削減することができる。

本実施の形態によれば、遊技機への電力供給が停止したときでも通常大当りであること、確変大当りであること、または確変大当りである可能性があることを報知することができ、確変状態に移行することが報知されない状態で遊技状態が確変状態に移行することを避けて遊技者に不審感を抱かせないようにすることができる。なお、停電復旧後の確変昇格演出を、必ずエンディングで実行するように構成されていてもよいし、残りのラウンドがある場合には大当り中のラウンドで確変昇格演出を実行するように構成されていてもよい。そのように構成された場合には、停電復旧後の大当り状態で確実に確変昇格演出を開始して、終了することができる。

なお、救済的に確変昇格演出を実行する予定である場合(例えば、図42(f)に示す画面を表示した後で、図42(d)に示す画面を表示し、その後図42(e)に示す画面を表示させる場合)に、確変昇格しないと遊技者に思わせた後で(例えば、図42(f)に示す画面を表示した後で)電力供給が停止し、電力供給が復旧した後に確変昇格演出を実行すると(例えば、図42(d)に示す画面を表示せずに図42(e)に示す画面を表示する)と遊技者に不審感を抱かせる。本実施の形態によれば、例えば、エンディング演出時に電力供給が停止され、確変昇格演出が終了しているか否かが不明である場合に、確変状態であるか否かを判別不能な判別不能演出(例えば、図63に示す演出)を実行して、遊技者に不審感を抱かせることを防止することができる。

実施の形態5.

以上に述べた各実施の形態では、CPU56が、表示結果特定コマンド送信処理(ステップS302)で、確変昇格演出を実行するタイミングを決定していたが、本実施の形態では、演出制御用CPU101が、確変昇格演出を実行するタイミングを決定する。

図64は、第5の実施の形態における遊技制御用マイクロコンピュータ560が送信する演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。図64に示す例では、図10に示された第1の実施の形態における演出制御コマンドに対して、表示結果特定コマンドが異なる。具体的には、コマンド8C01(H)〜8C05(H)は、大当りとするか否か、および大当り遊技の種類を示す演出制御コマンドである。演出制御用マイクロコンピュータ100は、コマンド8C01(H)〜8C05(H)の受信に応じて飾り図柄および演出図柄の表示結果を決定する。そして、コマンド8C01(H)は、はずれとすることを示す演出制御コマンドである。コマンド8C02(H)は、通常大当りとする場合に確変昇格演出を実行しないことを示す演出制御コマンドである。コマンド8C03(H)は、通常大当りとする場合に確変昇格演出を実行することを示す演出制御コマンドである。

コマンド8C04(H)は、確変大当りとする場合に確変昇格演出を実行しないことを示す演出制御コマンドである。コマンド8C05(H)は、確変大当りとする場合に確変昇格演出を実行することを示す演出制御コマンドである。

なお、この実施の形態ではコマンド8C06(H)〜8C09(H)は送信されない。

図65は、第5の実施の形態の表示結果特定コマンド送信処理を示すフローチャートである。第5の実施の形態の表示結果特定コマンド送信処理は、図15に示す第1の実施の形態の表示結果特定コマンド送信処理と、ステップS116以降の処理が異なる。第5の実施の形態の表示結果特定コマンド送信処理において、CPU56は、ステップS116の処理で、確変昇格演出を実行しないと判断した場合に(ステップS116のN)、CPU56は、表示結果2または4指定の演出制御コマンドを送信する制御を行う(ステップS121)。いずれの演出制御コマンドを送信するのかは、大当りの種別を示すデータと確変昇格演出を実行しないことにもとづいて判定される。なお、大当りの種別を示すデータは、特別図柄通常処理(ステップS300)のステップS74で、RAM55における大当り種別バッファに設定されている。従って、CPU56は、大当り種別が「通常」であることを示すデータとして「01」が設定されている場合には、確変昇格演出を実行しないことに決定したことにもとづいて、表示結果2指定コマンドを送信する制御を行う。また、CPU56は、大当り種別が「確変」であることを示すデータとして「02」が設定されている場合には、確変昇格演出を実行しないことに決定したことにもとづいて、表示結果4指定コマンドを送信する制御を行う。

確変昇格演出を実行することに決定した場合に(ステップS116のY)、CPU56は、表示結果3または5指定の演出制御コマンドを送信する制御を行う(ステップS121)。いずれの演出制御コマンドを送信するのかは、大当りの種別を示すデータと確変昇格演出を実行しないことにもとづいて判定される。なお、CPU56は、大当り種別が「通常」であることを示すデータとして「01」が設定されている場合には、確変昇格演出を実行することに決定したことにもとづいて、表示結果3指定コマンドを送信する制御を行う。また、CPU56は、大当り種別が「確変」であることを示すデータとして「02」が設定されている場合には、確変昇格演出を実行することに決定したことにもとづいて、表示結果5指定コマンドを送信する制御を行う。

図66は、第5の実施の形態の演出態様決定処理を示すフローチャートである。第5の実施の形態の演出態様決定処理は、図33に示す第1の実施の形態の演出態様決定処理と、ステップS543以前の処理が異なる。

すなわち、第5の実施の形態の演出態様決定処理において、演出制御用CPU101は、表示結果3または5指定コマンド(確変昇格演出あり指定コマンド)を受信しているか否か確認する(ステップS541C)。表示結果3または5指定コマンドを受信している場合には、SR5−1を生成するためのカウンタのカウント値を抽出することによってSR5−1を抽出する(ステップS542C)。そして、演出制御用CPU101は、SR5−1の値にもとづいて確変昇格演出を実行するタイミングを決定する(ステップS542D)。

図67は、第5の実施の形態の演出タイミング判定テーブルを示す説明図である。演出制御用CPU101は、SR5−1の値が、図67に示すような演出タイミング判定値(確変昇格演出を実行するタイミングに対応する判定値)のいずれかに一致した場合に、確変昇格演出のタイミングを、一致した演出タイミング判定値に対応するタイミングに決定する。