JP5987356B2 - 眼底撮影装置 - Google Patents

眼底撮影装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5987356B2 JP5987356B2 JP2012044250A JP2012044250A JP5987356B2 JP 5987356 B2 JP5987356 B2 JP 5987356B2 JP 2012044250 A JP2012044250 A JP 2012044250A JP 2012044250 A JP2012044250 A JP 2012044250A JP 5987356 B2 JP5987356 B2 JP 5987356B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- fundus

- optical system

- alignment

- eye

- light source

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Eye Examination Apparatus (AREA)

Description

以上のように、球面ミラー13、14を用いて照明光学系を構成することで光学系がよりコンパクトになる。

以上のように眼底観察及び撮影時に眼底が均一に照明されることで、後述する眼底観察・撮影光学系による撮影で眼底像が精度良く得られるようになる。

以上のような構成のスプリット指標投影光学系40は移動機構49の駆動でフォーカシングレンズ32と連動して光軸方向に移動される。

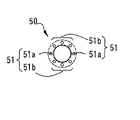

アライメント検出光学系50は、前眼部観察光学系60の光路を共有し、更に眼Eの前眼部にアライメント指標を投影するための赤外のアライメント用光源51(51a、51b)と、第2絞り67を有する。図3は光軸L2方向からアライメント指標光学系50を見たときの説明図である。

固視標切換部材72は、光源71からの光束の一部を透過しその他の光束を遮光することで、光軸L1に対して異なる位置に固視標を呈示する。これにより眼底中心部を撮影する標準撮影と眼底周辺部を撮影する周辺撮影とで固視標の呈示位置を切換える。固視標切換部材72としては、例えばLCD、光軸L2に対して異なる位置に複数の開口が形成されたディスク板等、周知の構成が使用される。

固視標切換部材72を通過した光束は、リレーレンズ73、ダイクロイックミラー37、跳ね上げミラー34、結像レンズ33、フォーカシングレンズ32、孔あきミラー22、ダイクロイックミラー24、対物レンズ25を通過して眼底に投影され眼Eの固視が行われる。

また制御部80は、眼Eと装置とのアライメント時に、二次元撮像素子65で撮像された前眼部像からアライメント指標を検出処理し、眼Eに対する撮影部のアライメント偏位量を求める。

また眼底の撮影時に、撮像素子38で撮影された眼底像からスプリット指標を検出し、その検出結果に基づきフォーカシングレンズ32を光軸L1上で移動させて、眼底のフォーカス合わせを行う。

さらに制御部80は、各二次元撮像素子で得られる各種撮影画像や操作パネル7等で入力された患者情報や検者情報等をメモリ95に記憶させる。

まず、検者は固視標呈示光学系70の光源71を点灯させて眼Eを固視させ、ジョイスティック4の操作で図示を略す撮影部を眼Eに近づけると、前眼部像AEとアライメント指標像が共に撮像素子65で撮像されてモニタ8に表示される。なお本実施形態では拡散板15で光束が拡散されることで眼底が一様な赤外光で照明される。

眼Eの角膜上に投影されたアライメント指標像が撮像素子65で検出されると、制御部80は、リング状に投影された指標像Ma〜Mhによって形成されるリング形状の中心のXY座標を略角膜頂点(アライメント基準位置)として検出してアライメント指標A1を電子的に表示させる、また、制御部80は予め撮像素子65上に設定されたXY方向の基準位置(例えば、撮像素子65の撮像面と撮影光軸L1との交点)に対応するモニタ8上にアライメントの照準となるマークA2を電子的に表示させる。また、制御部80はマークA2の表示位置を中心として所要瞳孔径を示すレチクルLTをモニタ8に表示させる。

例えば、眼球や皮膚などの生体の断層像を撮影する光断層像撮影装置に本発明の構成が適用されることで、アライメント動作がスムーズに行われるようになる。なお光断層撮影装置としては、光源から出射された光束を測定光束と参照光束に分割し、測定光束を被検物に導き,参照光束を参照光学系に導いた後、被検物で反射した測定光束と参照光束との合成により得られる干渉光を受光素子に受光させる干渉光学系を持ち、被検物の断層像を撮影する構成のOCT(Optical Coherence Tomography等が挙げられる。

更には被検者眼の波面収差を補償する収差補償光学系を備え、被検者眼の眼底を細胞レベル等の高倍率で撮影できる眼底撮影装置の場合にも、本発明の構成の適用により好適にアライメント動作が継続される。

11 照明光源

12 撮影光源

15 拡散板

25 対物レンズ

30 眼底観察光学系

40 スプリット指標投影光学系

50 アライメント検出光学系

51 アライメント用光源

60 前眼部観察光学系

61 フィールドレンズ

63 第1絞り

67 第2絞り

70 固視標呈示光学系

80 制御部

Claims (3)

- 被検者眼に向けて照明光を照射するための照明光学系と、

前記照明光の眼底からの反射光を対物レンズを介して受光し被検者眼の眼底を撮影するための眼底撮影光学系と、

被検者眼の前眼部を観察するための撮像素子を持つ前眼部観察光学系と、

前記前眼部観察光学系の光路に設けられ、前記対物レンズを介して被検者眼に対してアライメント指標を投影するためのアライメント用光源と、を備え、

該アライメント用光源からの光束によって被検者眼に形成されるアライメント指標を被検者眼の前眼部と共に前記前眼部観察光学系により撮影することを特徴とする眼底撮影装置。 - 請求項1の眼底撮影装置において、

前記前眼部観察光学系は前記アライメント用光源の配置位置よりも被検者側に設けられている光学部材からの反射光を前記撮像素子に受光させないための絞りを少なくとも1つ持つことを特徴とする眼底撮影装置。 - 請求項2の眼底撮影装置において、

前記絞りは前記前眼部観察光学系が持つフィールドレンズからの反射光を前記撮像素子に受光させないための第1の絞りと、該第1絞りよりも被検者側に置かれる絞りであって前記アライメント用光源から出射される光束の通過領域を規制するための第2の絞りと、を含み、

前記アライメント用光源は前記第1絞りの被検者側近傍に配置されることを特徴とする眼底撮影装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012044250A JP5987356B2 (ja) | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 眼底撮影装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012044250A JP5987356B2 (ja) | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 眼底撮影装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2013179978A JP2013179978A (ja) | 2013-09-12 |

| JP2013179978A5 JP2013179978A5 (ja) | 2015-04-16 |

| JP5987356B2 true JP5987356B2 (ja) | 2016-09-07 |

Family

ID=49271071

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2012044250A Expired - Fee Related JP5987356B2 (ja) | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 眼底撮影装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5987356B2 (ja) |

Family Cites Families (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4700785B2 (ja) * | 2000-05-30 | 2011-06-15 | キヤノン株式会社 | 眼科装置 |

| JP2002219107A (ja) * | 2001-01-25 | 2002-08-06 | Kowa Co | 眼底撮影装置 |

| JP5317830B2 (ja) * | 2009-05-22 | 2013-10-16 | キヤノン株式会社 | 眼底観察装置 |

| JP2011045553A (ja) * | 2009-08-27 | 2011-03-10 | Canon Inc | 眼底撮像装置 |

-

2012

- 2012-02-29 JP JP2012044250A patent/JP5987356B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2013179978A (ja) | 2013-09-12 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4937792B2 (ja) | 眼底カメラ | |

| JP5341386B2 (ja) | 眼科撮影装置 | |

| US7524062B2 (en) | Ophthalmologic apparatus | |

| JP5879826B2 (ja) | 眼底撮影装置 | |

| JP6003292B2 (ja) | 眼底撮影装置 | |

| JP5772117B2 (ja) | 眼底撮影装置 | |

| JP2013165818A (ja) | 眼科装置および眼科制御方法並びにプログラム | |

| JP5101370B2 (ja) | 眼底撮影装置 | |

| JP4359489B2 (ja) | 眼底カメラ | |

| JP5554610B2 (ja) | 眼底撮影装置 | |

| JP4886388B2 (ja) | 眼底カメラ | |

| JP4886387B2 (ja) | 眼底カメラ | |

| JP6003234B2 (ja) | 眼底撮影装置 | |

| JP5745864B2 (ja) | 眼底撮影装置 | |

| JP4886389B2 (ja) | 眼底カメラ | |

| JP4359527B2 (ja) | 眼底カメラ | |

| JPH11313800A (ja) | 眼科装置 | |

| JP2013179979A (ja) | 眼底撮影装置 | |

| JP5328517B2 (ja) | 眼底撮影装置 | |

| JP5987356B2 (ja) | 眼底撮影装置 | |

| JP5522629B2 (ja) | 眼底撮影装置 | |

| JP4164199B2 (ja) | 眼科測定装置 | |

| JP2009207572A (ja) | 眼底カメラ | |

| JP5807701B2 (ja) | 眼底撮影装置 | |

| JP5677501B2 (ja) | 眼科装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150225 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150225 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20151224 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160122 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160310 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20160712 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20160725 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5987356 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |