JP5987253B2 - 手すり装置 - Google Patents

手すり装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5987253B2 JP5987253B2 JP2014159206A JP2014159206A JP5987253B2 JP 5987253 B2 JP5987253 B2 JP 5987253B2 JP 2014159206 A JP2014159206 A JP 2014159206A JP 2014159206 A JP2014159206 A JP 2014159206A JP 5987253 B2 JP5987253 B2 JP 5987253B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- handrail

- wall

- pressing

- pillars

- floor

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Steps, Ramps, And Handrails (AREA)

Description

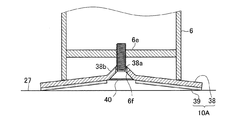

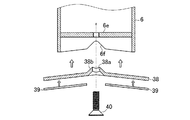

以下、本発明の第1の実施の形態に係る手すり装置について説明する。図1〜図3に示すように、本実施形態に係る手すり装置1は、略H型の手すり構造体2、横軸材3、壁面押当部4、壁面押当手段5(図3参照)等で構成されている。図1では、手すり装置1は、対向した2つの壁面(図1において手前側の壁面は不図示)の一方の壁面30に沿って設置されている。

次に本発明の第2の実施の形態に係る手すり装置について説明する。以下では、第1の実施形態に係る手すり装置1と同様の構成については、同符号を付してその説明を省略し、第1の実施の形態に係る手すり装置1との相違点を主に説明する。

次に本発明の第3の実施の形態に係る手すり装置について説明する。以下では、第2の実施形態に係る手すり装置1Aと同様の構成については、同符号を付して説明を省略し、第2の実施の形態に係る手すり装置1Aとの相違点を主に説明する。

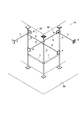

図13は第1の実施の形態に係る手すり装置1の変形例であり、柱6および柱6に取付けられた各種部材を増加するとともに、各柱6の間に手すり7を架設したものである。但し、2本の柱に対しては、第3の実施形態で説明した床面押当部10Aと同じ部材を通路36(壁面30)に沿って配置している。このようにして、手すり7の設置範囲を増加させることができる。なお、横架材9は、全柱6を貫通した1部材となっているが、各柱6間毎に架設したものとしてもよい。以下の横架材9も同様。

既述の実施形態に係る手すり装置は、何れも横軸材および壁面押当部を備えるものであるが、既述した手すり装置のうち、通路36の両側に柱6を配置したもの(例えば、図7、図15、図16等に示す手すり装置)において、横軸材および壁面押当部を省略し、さらに、通路36を挟んで配置された2本の柱6の間に図17に基づき説明したような横架材41を1本架設又は上下に間隔をおいて複数本架設したものとしてもよい。このような手すり装置でも、従来例に係るH型手すり装置と比較して一定の効果が認められる。

1D 手すり装置

2 手すり構造体

2A 手すり構造体

3 横軸材

4 壁面押当部

5 壁面押当手段

6 柱

7 手すり

8 天井面押当部

10 床面押当部

10A 床面押当部

11 縦突張力発生手段

25 天井面

27 床面

30 壁面

36 通路

41 横架材

Claims (2)

- 複数の柱と、

前記複数の柱の間に架設された手すりと、

前記複数の柱の上方に設けられ、天井面に押し当てられる天井面押当部と、

前記複数の柱の下方に設けられ、床面に押し当てられる床面押当部と、

前記柱、前記天井面押当部および前記床面押当部に、天井面および床面に対する突張力を発生させる縦突張力発生手段と、

を有する、壁面に沿って設置された手すり構造体を備える手すり装置において、

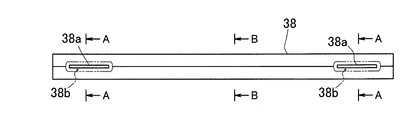

前記複数の柱のうち、何れかの柱又は全ての柱からそれぞれ側方へ延出して壁面に対して略垂直に設けられた横軸材と、

前記横軸材の端部に設けられ、壁面に押し当てられる壁面押当部と、

前記壁面押当部を壁面に押し当てるための壁面押当手段と、

を備え、

前記手すり構造体は、対向した2つの壁面に沿ってそれぞれ設置され、

前記2つの壁面に沿ってそれぞれ設置された前記手すり構造体の柱同士の間にそれぞれ横架材が前記2つの壁面間に形成される通路を横切って架設された、ことを特徴とする手すり装置。 - 複数の柱と、前記複数の柱の間に架設された手すりと、を有する手すり構造体を備え、該手すり構造体が対向した2つの壁面に沿ってそれぞれ設置された、手すり装置であって、

前記複数の柱のうち、何れかの柱又は全ての柱からそれぞれ側方へ延出して壁面に対して略垂直に設けられた横軸材と、

前記横軸材の端部に設けられ、前記壁面に押し当てられる壁面押当部と、

前記壁面押当部を壁面に押し当てるための壁面押当手段と、

を備え、

前記2つの壁面に沿ってそれぞれ設置された前記手すり構造体の柱同士の間にそれぞれ横架材が前記2つの壁面間に形成される通路を横切って架設された、ことを特徴とする手すり装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014159206A JP5987253B2 (ja) | 2014-08-05 | 2014-08-05 | 手すり装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014159206A JP5987253B2 (ja) | 2014-08-05 | 2014-08-05 | 手すり装置 |

Related Parent Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013034354A Division JP5640206B2 (ja) | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 手すり装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2014206046A JP2014206046A (ja) | 2014-10-30 |

| JP2014206046A5 JP2014206046A5 (ja) | 2015-12-10 |

| JP5987253B2 true JP5987253B2 (ja) | 2016-09-07 |

Family

ID=52119810

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2014159206A Active JP5987253B2 (ja) | 2014-08-05 | 2014-08-05 | 手すり装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5987253B2 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6787560B2 (ja) * | 2016-02-29 | 2020-11-18 | 株式会社大林 | 手すり装置及びその設置方法 |

Family Cites Families (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH06307046A (ja) * | 1993-04-26 | 1994-11-01 | Sekisui Chem Co Ltd | 手摺装置 |

| JPH11117485A (ja) * | 1997-10-16 | 1999-04-27 | Hino Motors Ltd | 手 摺 |

| JPH11166306A (ja) * | 1997-12-04 | 1999-06-22 | Toyo Seiko Kk | 介助用ポール |

| JP2000314220A (ja) * | 1999-04-28 | 2000-11-14 | Sekisui Chem Co Ltd | 縦手摺 |

| JP4099421B2 (ja) * | 2003-04-11 | 2008-06-11 | 矢崎化工株式会社 | 縦型手摺りに続く横型手摺りの設置構造 |

| FR2910512B1 (fr) * | 2006-12-21 | 2009-02-27 | Xavier Julliard | Dispositif mobile d'ancrage anti-chute. |

-

2014

- 2014-08-05 JP JP2014159206A patent/JP5987253B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2014206046A (ja) | 2014-10-30 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5264002B1 (ja) | 手すり装置 | |

| JP5987253B2 (ja) | 手すり装置 | |

| JP5640206B2 (ja) | 手すり装置 | |

| JP2014040766A5 (ja) | ||

| JP6420954B2 (ja) | 二重床用の支持脚及び二重床設備 | |

| KR101533829B1 (ko) | 다기능 빔 클램프 | |

| JP2019019485A (ja) | 法面ステップ及びこれを用いた法面階段 | |

| JP4875890B2 (ja) | 手摺支柱及び手摺装置 | |

| JP2015038295A (ja) | 手すり装置 | |

| JP6503236B2 (ja) | 手摺り装置 | |

| JP6719944B2 (ja) | 支柱受け床下地構造および支持部材 | |

| JP6487806B2 (ja) | 柱、柱の下部構造体との締結構造及び建物ユニット | |

| JP6748418B2 (ja) | 耐力壁構造 | |

| KR101903282B1 (ko) | 높낮이 조절 고정 앵글 시스템 | |

| KR20170143217A (ko) | 이중바닥판용 지주 고정구 | |

| JP7117716B2 (ja) | 横桟固定部材及びこれを備えた手摺支持装置 | |

| JP7110523B2 (ja) | 天板付き家具 | |

| JPH02128058A (ja) | フロアパネルの支持装置 | |

| JP2008150921A (ja) | 取付け金物付き根太及び取付け金物付き床パネル | |

| JP6420791B2 (ja) | フェンス固定装置 | |

| JP2018009725A (ja) | レンジフードの取り付け方法及びレンジフード | |

| JP2017066659A (ja) | 勾配対応ブレース接合金物およびこれを用いた建物躯体構造 | |

| JP2006233496A (ja) | 梁勝ちの柱梁架構構造 | |

| JP4293353B2 (ja) | 二重床における支柱 | |

| JP3204851U (ja) | 足場固定金具 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150814 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150817 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20151023 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20160712 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20160722 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5987253 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |