JP5205628B2 - コインホッパ - Google Patents

コインホッパ Download PDFInfo

- Publication number

- JP5205628B2 JP5205628B2 JP2008162041A JP2008162041A JP5205628B2 JP 5205628 B2 JP5205628 B2 JP 5205628B2 JP 2008162041 A JP2008162041 A JP 2008162041A JP 2008162041 A JP2008162041 A JP 2008162041A JP 5205628 B2 JP5205628 B2 JP 5205628B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- coin

- rotating disk

- edge

- locking body

- coins

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims description 8

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 59

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 28

- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 28

- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 21

- 238000013459 approach Methods 0.000 description 15

- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 12

- 230000009194 climbing Effects 0.000 description 10

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 9

- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 5

- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 5

- 230000009471 action Effects 0.000 description 4

- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 3

- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 2

- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 2

- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2

- 238000000034 method Methods 0.000 description 2

- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2

- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 2

- 239000011347 resin Substances 0.000 description 2

- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 2

- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 2

- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 2

- 229920006311 Urethane elastomer Polymers 0.000 description 1

- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1

- 230000008859 change Effects 0.000 description 1

- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1

- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1

- 239000013013 elastic material Substances 0.000 description 1

- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1

- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1

- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1

- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1

- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1

- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1

- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1

- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1

- 230000036961 partial effect Effects 0.000 description 1

- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 1

- 230000008569 process Effects 0.000 description 1

- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 description 1

Images

Description

詳しくは、コインを送り出す回転ディスクが逆転した場合であっても、引き続く正転時にトラブルなくコインを一枚ずつ区分けして送り出すことができるコインホッパに関する。

なお、コインには、通貨であるコイン、ゲーム機のメダルやトークン等を含んでいる。

所定角度で上向きに傾斜し、かつ、その上面中央に円形支持棚を形成すると共に等間隔であって、かつ、前記支持棚側から周方向へ放射状に伸びるコイン係止体を有し、前記コイン係止体間の保持面に前記コインを面接触させて1枚ずつ受け入れ、かつ、前記支持棚で前記コインを支持して送り出す回転ディスクと、前記回転ディスクの少なくとも下側の外周を囲う外装部と、前記外装部に続いてばら積み状態でコインを保留する保留ボウルと、前記支持棚近傍から前記回転ディスクの周方向に伸びるコイン受取手段とから構成されるコインホッパにおいて、前記コイン係止体を前記回転ディスクに対し固定状態に設け、かつ、前記コイン受取手段を前記回転ディスクの前記保持面に対し接離可能に設けたことを特徴とするコインホッパ。

このコインホッパにおいて回転ディスクを逆転した後正転させた場合、希にコイン払出通路においてコインジャムを生じ、また誤カウントを生じる問題が発生した。

符号1は所定の角度で傾斜する上向きの取り付けベース、2は前記ベース1上に近接配置された円板形の回転ディスク、4は回転ディスク2の円板形の中央突起、6は中央突起から回転ディスク2の周方向に伸びるコイン係止体、8は中央突起の外周側のコイン係止体6の間に位置する平坦な末広がり形の保持面、12は中央突起4の外周縁である支持棚、14は保持面に保持されるコインCを受取り、周方向に案内する受取手段、16は受取手段14との間でコインCを挟んで弾き出す弾きローラ、18は弾き出されたコインを検知する検知手段である。

受取手段14の先端の受取縁22は通常、保持面8に接している。

周面を支持棚12に支持され、かつ保持面8に面接触して移動されるコインCは受取縁22に移動を阻止されるので、当該受取縁22に案内されて回転ディスク2の周方向に移動される。

コインCが周方向に案内される過程において、弾きローラ16がコインCの上側周面に接触するので、コインCは弾きローラ16に付加されている弾発力によって受取縁22に所定の力で押し付けられつつ受取縁22の周縁側端部26に向かって移動される。

コイン係止体6を回避するため受取手段14の下端部が僅かに斜面24によって押し上げられた直後に、コインCの直径部が周縁側端部26と弾きローラ16との間を通過する。

これにより、コインCは弾きローラ16に付加されている弾発力によって横向きのコイン通路28に勢いをつけて弾き出される。

その後、コイン受取手段14の受取縁22は斜面24からコイン係止体6の頂部に乗り上げ、次いでコイン係止体6の背面の下向き斜面30に案内された後保持面8に接触する。

受取手段14は支え手段32によって三次元的に姿勢変化可能に支持され、かつ、付勢手段34によって回転ディスク2に向かって付勢されている。

弾き出されたコインCは、コイン通路28を通過する途上において検知手段18によって検知され、検知手段18の検知信号はコインCのカウント等に用いられる。

具体的には、回転ディスク2のコインジャムによる過負荷を、例えば回転ディスク2回転用電気モータの電流値によって判別し、当該電気モータを停止させた後、短時間逆転させた後、正転させることを1〜2回繰り返すことによりコインジャムを解消させる。

このコインジャム自動修復過程において、コインCが周縁側端部26と弾きローラ16とによって挟まれた弾き出し直前の状態(図19の状態)において丁度停止した場合、コインCは図19の状態において保持される。

この停止状態においてコインCは、回転ディスク2の保持面8及びベース1側の面36と面接触している(図20参照)

これにより周縁側端部26は保持面8から離される。

換言すれば、コインCは受取手段14の周縁側端部26と弾きローラ16との間に挟まれた状態で周縁側端部26側周縁が保持面8から離された傾斜状態(図22(A)参照)になった後、受取手段14の周縁側端部26が保持面8上に落下する。

このとき、周縁側端部26は保持面8に急激に落下するが、落下量が2ミリ程度であるため衝撃が小さく、コインCと周縁側端部26とのずれは殆ど生じない。

このため、コインCは周縁側端部26と弾きローラ16に挟まれた状態を継続する。

その後、回転ディスク2が正転された場合、周縁側端部26は再びコイン係止体6上に乗り上がるが、コインCは前述のように周縁側端部26と弾きローラ16との間に保持され続ける。

回転ディスク2の正転によって、次のコイン係止体6に係止されているコインCが周縁側端部26と弾きローラ16との間で斜めになって保持されているコインCの下側へ潜り込む(22、23参照)。

そしてついには二枚のコインCが弾きローラ16によって同時に弾き出されることによって二枚払出され、これによってコイン通路28におけるコインジャムや誤カウントが生じることを突き止めた。

本発明の第2の目的は、回転ディスクのコイン係止体によって移動されるコインを受取手段によって受け取って周方向に案内することによりコインを一枚ずつ区分けして払い出すコインホッパにおいて、コインを二枚同時に払い出さないコインホッパを提供することである。

本発明の第3の目的は、安価な手段によってコインを二枚同時に払い出さないコインホッパを提供することである。

なお本明細書においてコインとは、通貨としてのコイン、ゲーム機用メダルやトークンをも含んでいる。

すなわち、請求項1の発明は、所定角度で上向きに傾斜する回転ディスク、前記回転ディスクの少なくとも下側の外周を囲う外装部を有し、かつ、ばら積み状態でコインを保留する保留ボウル、前記回転ディスクの上面中央に位置し、かつ、ほぼコイン1枚の厚みで突出する円形支持棚及び前記回転ディスクの上面であって、前記支持棚側から周方向へ等間隔に放射状に前記回転ディスクの周縁まで延びて最薄コインの厚みよりも高さが低く形成されているコイン係止体を設け、当該コイン係止体間の前記回転ディスク上面の保持面にコインを面接触させて1枚ずつ受け入れ、かつ、前記支持棚で前記コインの周縁を支持して一方向へ移動させ、当該移動途中に前記支持棚近傍から前記回転ディスクの周方向に伸びるコイン受取手段により前記コイン係止体からコインを受け取ると共に前記コイン受取手段に向けて付勢される弾出手段により当該コインを弾き出すようにしたコインホッパにおいて、前記コイン受取手段の僅か上流であって、前記回転ディスクの周縁に相対する前記コイン係止体の頂部に対し前記コイン厚み未満の距離をもって法線方向に弾性的に配置されたサポートプレートを設けたことを特徴とするコインホッパである。

コインの通常払出において、サポートプレートの先端は回転ディスクのコイン係止体頂部に対しコイン厚み以下の距離離れて配置されている。

下面を保持面に面接触しているコインが受取手段の受取縁によって回転ディスクの周方向に案内される途上において、サポートプレートの下方に達する。

サポートプレートは保持面に対しコイン厚み以下の距離離れているので、保持面に面接触しているコインの上面はサポートプレートの先端から離れて移動し、サポートプレートによって保持面から離される恐れはない。

これにより、コインは受取手段によって回転ディスクの周方向に案内され、弾出手段によって弾き出される。

この逆転により、コイン係止体はコイン受取手段の受取縁を保持面から離す。

これにより、コイン係止体の先端は、受取手段の周縁側端部と弾出手段とによって保持されているコインの下に潜り込み、受取手段と弾出手段との間に保持されているコインはサポートプレートの先端に押し付けられる。

換言すれば、周縁側端部と弾出手段によって保持されているコインは、サポートプレートの弾性力により保持面に近づくよう押し付けられ、コイン係止体との接触圧力が増加する。

これにより、周縁側端部と弾出手段とによって保持されているコインは、コイン係止体の逆転と共に引きずられ、周縁側端部と弾出手段による保持から開放される。

コイン係止体が保持されていたコインの下方を通過した後、当該コインはサポートプレートにより保持面に向かって押され、保持面に面接触する。

よって、回転ディスクが逆転後正転した場合、当該保持面に面接触させられたコインはコイン受取手段によって回転ディスクの周方向に案内されて弾きローラによって弾き出されるので、二枚のコインが同時に弾き出されることはない。

換言すれば、コイン通路においてコインジャム及び誤カウントを生じることがない。

換言すれば、コインがサポートプレートとコイン係止体との間に挟まれた場合であっても、コイン係止体(回転ディスク)の回転が許容されるので、コインジャム解消に何ら影響を与えない利点を有する。

また、弾性的に支持されているので、コインを無理にコイン係止体に押し付けることがない利点を有する。

したがって、サポートプレートが摩耗した場合、コイン規制体を上方に旋回して取付部が見える状態で作業できるので、交換作業が容易に行える利点がある。

この第1斜縁によって、回転ディスクの逆転によって保持されているコインが同方向に引きずられた場合、当該コインはサポートプレートの第1斜縁によって回転ディスクの保持面に近づくよう案内される。

これにより、コインは速やかに回転ディスクの保持面に面接触するので、一層確実に二枚出しを防止できる利点がある。

こにより、コインを確実に回転ディスクの保持面に面接触させることができる利点を有する。

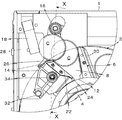

図2は、本発明の実施例1のコインホッパの平面図である。

図3は、図2におけるA―A線断面図である。

図4は、本発明の実施例1のコインホッパの規制板を取り除いた右上方からの斜視図である。

図5は、本発明の実施例1の保留ボウルを取り除いた状態の回転ディスク等の左上方からの斜視図である。

図6は、本発明の実施例1のコインホッパの落下手段の断面図である。

図7は、本発明の実施例1のコインホッパの回転ディスクの背面図である。

図8は、本発明の実施例1のコインホッパの受取手段部の拡大図である。

図9は、図8におけるB―B線断面図である。

図10は、本発明の実施例1のコインホッパの弾出手段及び検知部の背面図である。

図11は、本発明の実施例1のコインホッパの規制板の背面図である。

図12は、図11におけるC−C線断面図である。

図13は、本発明の実施例1のコインホッパのサポートプレート部の平面図である。

図14は、本発明の実施例1のコインホッパの作用説明(逆転直後)正面図である。

図15(A)は、図14におけるD―D線断面図、(B)はサポートプレート部の平面図である。

図16は、本発明の実施例1の作用説明(更に逆転)正面図である。

図17(A)は、図16におけるE―E線断面図、(B)はサポートプレート部の平面図である。

保留ボウル102は、多数のコインCをバラ積み状態に保留し、回転ディスク106に向けて送り込む機能を有する。

保留ボウル102は、取付ベース104より前方(図3において右方)に突出し、回転ディスク106に近づくに従って深さが増し、換言すれば、底壁123が回転ディスク106に向かって下向きに傾斜しているヘッド部102Aと、コインCを投入するためのコイン投入口102Bと、取付ベース104に密接すると共に回転ディスク106の少なくとも下側の外周を囲う外装部102Cを有している。

前記底壁123の傾斜は、コインCが自重によって回転ディスク106側に滑落できる角度である。

ヘッド部102Aは、回転ディスク106側が開放された、かいば桶形であり、その開放端部内に取付ベース104が密に固定状態に配置される。

外装部102Cの回転ディスク106の下部の前方に狭幅の縦溝124を形成し、落下したコインCが回転ディスク106にもたれかかり易いようにしてある。

コインCを立たせ、更に回転ディスク106側に傾け、コインCを最後の一枚まで後述のコイン係止体128に係止させて、払い出すことができるようにするためである。

外装部102Cは、円筒リング形であって、回転ディスク106の外周に近接配置される。

よって、直径の異なるコインCは、保留ボウル102内にバラ積み状態に保留され、傾斜する底壁123上を自重によって滑り落ち、回転ディスク106に向かって移動する。

さらに、回転ディスク106によって連れ回りされるコインCは、外装部102Cによって回転ディスク106上に留まるよう案内される。

底壁123と縦壁126とは、傾斜壁129によって連接されている。

コインCが立った状態で縦溝124へ落下し易いようにするためである。

取付ベース104は、回転ディスク106を回転自在に支持する等の機能を有する。

取付ベース104は、箱形のフレーム本体130の取付頭部130Bに取り付けられている。

フレーム本体130は、水平な底面を有する取付脚部130A及び取付脚部130Aに対し約60度傾斜する取付頭部130Bを有する。

換言すれば、取付ベース104は水平線に対し約60度傾斜している。

取付脚部130Aは、例えばゲーム機内に設置され、コインホッパ100がゲーム機内外にスライド移動可能に支持される。

取付ベース104の上面104U側には、回転ディスク106が配置され、裏面側には駆動手段108が取付けられる。

取付頭部130Bの傾斜角は、50度〜70度の範囲が好ましい。

50度よりも小さい場合、コインCの保留量が少なくなり、70度よりも大きい場合、コインCが後述のコイン係止体128から落下し易くなるからである。

回転ディスク106は、バラ積みされた直径が異なる、又は、直径が同一のコインCを一つずつ区分けし、受取手段112に搬送する機能を有する。

回転ディスク106は円板であって、中央に円形の中央突起132、当該中央突起132の周囲にリング形の保持面134が形成され、当該保持面134に放射状にコイン係止体128が形成されている。

なお、回転ディスク106の裏面に円形リング形の保持溝135を形成し(図3参照)、この保持溝135にテーパーローラ137を配置し、回転ディスク106に加わるコインCの荷重をテーパーローラ137を介して取付ベース104の上面104Uにより受けることが好ましい。

回転ディスク106の回転抵抗減少による省エネルギ及び耐久性向上のためである。

回転ディスク106は、取付ベース104の上面104U側にそれと平行に上向き傾斜に配置され、図5において反時計方向に回転される。

中央突起132の上面中央に茸形の攪拌突起140を配置し、これによって保留ボウル102内のコインCを攪拌することが好ましい。

支持棚136は、コイン係止体128間の保持面134に一枚のコインCのみを保持させる機能を有する。

換言すれば、コインCの厚み方向に2枚重なった場合、上側(保持面134に面接していないコイン)のコインCの周面が支持棚136に支持されず、自重落下することにより一枚のみ保持される。

支持棚136と中央突起132とは錐形部139によって連接される。

錐形部139には、船底形の凹部141が形成され、保留ボウル102内のコインCを攪拌するようにしてある。

保持面134は、中央突起132の外周に形成されたリング形の扁平面であり、水平線に対し約60度傾斜している。

コイン係止体128は、回転ディスク106の回転軸線に対し放射状に等間隔で固定状態に形成されたリブ状の凸条である。

本実施例1において、コイン係止体128は正面視先細り台形(図8参照)、かつ長手方向に対し直交する断面が台形であり、回転方向前端の押動縁138によってコインCを押動する。

押動縁138は保持面134に対し直角上方に伸び、その保持面134からの高さは、コインCを押動できればよい。

具体的には、押動縁138は最薄コインCの厚みよりも保持面134からの高さが低いことが好ましい。

最薄コインCが使用される場合であっても、保持面134に面接触するコインCのみを押動縁138(コイン係止体128)によって押動するためである。

換言すれば、最薄コインCが二枚重なって押動縁138によって押動されないためである。

しかし、押動縁138の高さは最薄コインの厚みよりも高くても良い。

なぜなら、支持棚136が最薄コインの厚みよりも低いので、保持面134に面接触しているコインC上に載っているコインCは支持棚136に支持されず、保留ボウル102内に落下するからである。

しかし、当該高さが所定量以上に高い場合、後述の受取手段112のための乗上スロープ142の長さが長くなり、最小径コインSCが押動縁138に押されているときに当該乗上スロープ142に押し上げられ、最小径コインSCがコイン受取体145から落下し易くなる。

よって、最小径コインSCが押動縁138に押されているときに、乗上スロープ142に押し上げられない範囲で可及的に押動縁138を高く形成することが好ましい。

実験によれば、直径20ミリ以上のコインを対象にする場合、押動縁138の高さは、約2ミリが好ましい。

なお、押動縁138は金属製のコインCと接触するため、耐久性が必要である。

そのため、回転ディスク106を樹脂成形した場合、ヒトデ形の金属板を回転ディスク106にインサート成型し、金属部を押動縁138に露出させることが好ましい。

受取体145が保持面134に近接した際、保持面134とコイン受取体145との間にコインCが挟まれないためである。

コイン係止体128の頂部148と下流側縁144は段付斜面149に形成されている。

隣り合うコイン係止体128の間の保持面134にコインCの一面が面接触して保持される。

よって、押動縁138と下流側縁144との間隔は、支持棚136側が狭く、回転ディスク106の周縁に近づくにしたがって順次拡大する扇形形状であり、保持面134は中央突起132に対し倒立台形を呈する。

支持棚136に使用が想定される最小径コインSCの一つが支持されている場合、他の最小径コインSCが支持棚136に支持されないよう設定されている(図8参照)。

換言すれば、支持棚136に近接した位置において最小径コインSCの2個が保持面134に面接触しないように設定されている。

2枚のコインCが連続して払出されることによるカウントミス等を防止するためである。

図8に示すように乗上スロープ142は、支持棚136と押動縁138とがなすコーナーに形成され、保持面134からコイン係止体128の頂部148まで傾斜するスロープであり、支持棚136と押動縁138と最小径のコインSCがそれらに接している場合、それらがなす三角形空間内に形成することが好ましい。

乗上スロープ142が大きすぎる場合、コインCが受取縁146に案内されている状態においてコインCの一部が乗上スロープ142上に載ってしまい、コインCが受取縁146から落下しやすくなるからである。

駆動手段108は、回転ディスク106を所定の速度で回転駆動する機能を有する。

本実施例1において駆動手段108は、電気モータ152、及び、減速機154を含んでいる。

減速機154が取付ベース104の裏面に固定され、その入力歯車に当該減速機154に固定された電気モータ152の出力歯車(図示せず)が噛み合っている。

減速機154の出力軸158は、取付ベース104を貫通し、回転ディスク106の中心部の嵌合孔162に密に挿入され、固定されている。

回転ディスク10の上側外周縁はカバ163にカバーされている。

コイン受取手段112は、回転ディスク106によって一つずつ区分けして送られてくるコインCを回転ディスク106の周方向へ移動させ、かつ、コイン係止体128に対する逃げ運動を行う機能を有する。

本実施例1においてコイン受取手段112は、正面視五角形の板体であり、押動縁138に面する端縁が直線状の受取縁146に形成され、他端部を遊動支持手段174によって遊動可能に支持され、かつ、中間部を付勢手段178によって回転ディスク106側に付勢されているコイン受取体145である。

換言すれば、受取縁146は回転ディスク106の中心に対し上方にオフセット配置され、保持面134の周方向の幅の大凡全長に面している。

また、コイン受取体145を樹脂により成形した場合、受取縁146表面を金属プレート180によってカバーすることが好ましい。耐久性向上のためである。

詳しくは、コイン受取縁146が保持面134に近接した位置及び乗上スロープ142に接触しつつコイン係止体128を乗り越えることが出来る動きを可能にしている。

本実施例1において、遊動支持手段174は球面軸受手段176である(図8参照)。

球面軸受手段176は、球面軸182と球面軸受184とによって構成されている。

球面軸182は、保留ボウル102に一体に形成され、かつ、回転ディスク106の上方において回転ディスク106と平行に配置されたカバー板186の上面に固定されている。

球面軸受184は、コイン受取体145の受取縁146の反対側の端部に形成された半球面である。

球面軸受184は、開放端部188から球面軸182を受け入れるように組み合わせ、面接触させる。

これにより、コインCによって受取縁146が押された場合、球面軸受184から球面軸182に押力が加わるが、球面軸182は面で受けるため、単位面積当たりの荷重は小さく、耐久性に優れる。

また、球面軸受184を球面軸182に装着する場合、球面軸受184は半球形であるので、開放端部188から嵌め合わせることができ、容易に着脱できる利点がある。

支持軸192は、カバー板186から上方に向かって突出し、コイン受取体145の貫通孔195を貫通している。

支持軸192の上端に装着したリテーナ196とコイン受取体145上面との間にスプリング194が配置され、コイン受取体145はスプリング194によってカバー板186に向かって押し付けられている。

コイン受取体145は、通常、カバー板186の上面に回動を阻止され、受取縁146の先端が保持面134に近接した待機位置に保たれ、受取縁146の一端が乗上スロープ142及びコイン係止体128にのり上がった場合、球面軸受手段176を支点に傾き、受取縁146の大凡全長がコイン係止体128の頂部148に載ったときは球面軸受手段176を支点に上向きに傾斜し、コイン係止体128を乗り越えた時はカバー板186に回動を阻止されて上記待機位置に位置する。

なお、カバー板186は保留ボウル102に一体に、かつ、回転ディスク106と平行に形成されている。

コインCの弾出手段114は、受取体145に案内され、回転ディスク106の領域を外されたコインCを所定方向へ弾き出す機能を有する。

弾出手段114は、弾きローラ202、弾きローラ202を支持する揺動レバ204及び弾きローラ202を受取手段112に近づけるよう弾性的に付勢する付勢手段206としてのスプリング208を含んでいる。

弾きローラ202は取付ベース104の裏面側から表側へ貫通する軸212の先端に回転自在に取り付けられている。

軸212は、取付ベース104の裏面にあてがわれたブラケット213から突出する固定軸214に回動自在に取り付けられた揺動レバ204に固定されている。

揺動レバ204は一端をブラケット213の突部207に係止されたスプリング208によって図10において時計方向に付勢され、弾性体よりなるストッパ215に係止されて待機位置SPに保持される。

弾きローラ202は、取付ベース104の上面104Uとカバー板186との間に画定されたコイン通路216の入口側方に取付ベース104に形成した長孔217を通って突出し、通常、コイン受取体145の周縁側端部218との距離が最小径コインSCの直径よりも小さい待機位置SPに保持される(図8及び図10の位置)。

これにより、受取縁146に案内されるコインCは、周縁側端部218に接する場合、弾きローラ202を押し上げ、コインCの直径部がそれらの間を通過した直後に、弾きローラ202に加えられてされているスプリング208の弾発力により弾き出される。

検知手段116は、弾出手段114によって弾き出されたコインCを検知する機能を有する。

本実施例1において、弾出手段114の下流のコイン通路216に検知手段116が配置されている。

検知手段116は、光電式、磁気式等使用することが出来るが、本実施例1においては、コイン通路216を挟んで対向配置した投光器と受光器とを有する透過形の光電センサが使用されている。

コイン通路216の先端がコインの払出口222である。

落下手段118は、保持面134に面接触しているコインCにコインCの厚み方向に重なっているコインCが受取手段112に到達しないよう、重なっているコインCを保留ボウル102内に落下させる機能を有する。

落下手段118は、受取手段112の上流、かつ、回転ディスク106の回転軸線よりも上方であって、さらに、回転ディスク106の周縁に相対して配置されている。

落下手段118は、回転ディスク106に対しおおよそ時計における2時の位置であって、回転ディスク106の保持面134に近接し、かつ、平行な平面内において進退可能に構成されている。

具体的には、断面倒立チャンネル形の落下レバ224が取付ベース104に固定されたピボット軸223である第2固定軸226に揺動可能に支持され、回転ディスク106の保持面134に近接した位置において回転ディスク106の周方向に往復動可能であり、取付ベース104から突出するバネ座104Rとの間に配置した付勢手段234としてのスプリング236によって反時計方向の回転力を受け、一体に形成された突部238が取付ベース104に固定されたストッパ240に係止されることにより待機位置に保持される。

ストッパ240は、外周にウレタンラバ等の弾性体を配置し、突部238が当接した際の跳ね返り及び打音を防止することが好ましい。

落下レバ224は図6に示すように、長手方向に対し直交する断面が回転ディスク106の裏面側に位置する裏面壁225R、保持面134側に最薄コイン厚みよりも狭い間隔で位置する表面壁225F及びそれらを連結する回転ディスク周面側の周面壁225Tによりチャンネル溝225Gが形成されている。

回転ディスク106の保持面134部の周縁は、チャンネル溝225Gに進行することができる。

回転ディスク106の周縁がチャンネル溝225Gに位置する場合、第1周面押動部224A及び第2周面押動部224Bは保持面134に相対する。

換言すれば、第1周面押動部224A及び第2周面押動部224Bは保持面134の上方に位置する。

表面壁225Fの支持棚136側の端縁である第1周面押動部224Aが回転ディスク106に対し大凡外接位置にある場合、回転ディスク106の軸心を中心とする弧状に形成されている。

第1周面押動部224Aは、回転ディスク106の回転軸線に対し平行に最薄コイン厚みの大凡2枚分の厚みに相当する長さで保持面134上方に延びている。

第2周面押動部224Bは、落下レバ224の先端部において、第1周面押動部224Aよりも保持面134から離れ、かつ、回転ディスク106の回転軸線に対し平行に第1周面押動部224Aの約5倍の長さで延びている。

本実施例1において、第2周面押動部224Bは第1周面押動部224Aに連結壁225Cによって連結されている。

第2周面押動部224Bは、第1周面押動部224Aよりも支持棚136に近いことから、第1周面押動部224AがコインCによって回転ディスク106の周縁近くに押しやられた場合であっても、第2周面押動部224Bは保持面134の上方において相対している。

第2周面押動部224Bは、コインCをスムーズに保留ボウル102内に落下させるため第1周面押動部224Aから円弧縁225Pによって接続されている。

落下レバ224の円弧縁225Pよりも第2固定軸226側は、第1周面押動部224Aの拡張面225Eに形成されている。

換言すれば、第2周面押動部224Bは拡張面225Eから下向きに三角錐状に突出している。

換言すれば、支持棚136に支持された最大径コインLCの周縁は第1周面押動部224Aに接触するが、支持棚136に支持された最小径コインSCの周縁は第1周面押動部224Aに接触しない。

さらに、保持面134に一面が面接触しているコインCは、第2周面押動部224Bの下方を通過でき、回転ディスク106と共に移送される。

最大径コインLCが支持棚136に支持される場合、第1周面押動部224Aは弾性的にコインCの周面に接触し、支持棚136に押し付ける。

コインCが塊に重なって落下レバ224に達した場合、保持面134に面接触している最下のコインCの上方のコインCは、第2周面押動部224Bによって、詳しくは円弧縁225Pによって回転ディスク106の中心側へ押されて保留ボウル102内へ落下される。

しかし、保持面134に面接触し、かつ、支持棚136に周面が支持されている最下のコインCは、支持棚136に支持されて落下しない。

よって、コイン係止体128間の保持面134には一枚のコインCのみが面接触して保持される。

最小径コインSCが遠心力によって支持棚136に接触せず落下レバ224に達した場合、第1周面押動部224Aによって支持棚136へ向かって相対的に移動される。

このとき、保持面134に面接触しているコインCは支持棚136に支持され、重なっているコインCは支持棚136に支えられないので、中央突起132に案内されて保留ボウル102内に落下する。

回避動手段250は、落下手段118、具体的には第1周面押動部224Aがコイン係止体128に衝突するのを回避させる機能を有する。

回避動手段250は、回転ディスク106の裏面に形成したカム、具体的には周面カム252及び落下レバ224の裏面壁225Rから回転ディスク106の回転軸線と平行に裏面側に所定量突出させて一体に形成したカムフォロワ254を含んでいる。

カムフォロワ254は、周面カム252の傾斜部260Bに対応する斜面に形成されている。

カムフォロワ254に連続して逆向きの逆転カムフォロア(図示せず)が形成されている。

逆転カムフォロワはカムフォロワ254と大凡対称の傾斜を有するよう形成され、周面カム252の傾斜部260Aに相対している。

周面カム252は、コイン係止体128に相対する部位が回転ディスク106の直径に相当する逃がし部257、逃がし部257の間の待機部258及び逃がし部257と待機部258との間を接続する乗り上げ部259としての傾斜部260A及び260Bを含む周面カムである。

落下レバ224が待機位置に位置する場合、カムフォロワ254は待機部258に近接相対するが、待機部258とは接触しない。

回転ディスク106の回転によって周面カム252が一体回転し、カムフォロワ254を介して落下レバ224がコイン係止体128の位置に関連して揺動される。

具体的には、コイン係止体128が近づくと傾斜部260Aがカムフォロワ254に当接するので、カムフォロワ254は回転ディスク106の周方向へ移動するよう回動される。

さらに、カムフォロワ254は逃がし部257と当接し、これと一体的に落下レバ224が回動し、回転ディスク106の周方向へ移動する。

これにより第1周面押動部224Aが、コイン係止体128に衝突することを防止し、コイン係止体128の耐久性の向上を図ることができる。

逃がし部257が通過すると、逆転カムフォロワ256が傾斜部260Bと接触するので、落下レバ224はスプリング236によって回転ディスク106の中心へ向かって回動し、その途上でストッパ240に係止され、待機位置SPに保持される。

回転ディスク106が逆転された場合、前記とは逆に逆転カムフォロワ256が傾斜部260Bによって押し上げられた後、逃がし部257に当接するので、第1周面押動部224Aがコイン係止体128に当接することはない。

回転検知手段120は、回転ディスク106が回転していることを検知する機能を有する。

回転検知手段120は、作用片272、センサ274及び制御手段280を含んでいる。

作用片272は、落下レバ224の裏面壁225Rから取付ベース104の長孔278を貫通して取付ベース104の裏面側に延びている。

センサ274は作用片272の有無を検知する機能を有し、ブラケット282を介して取付ベース104の裏面に固定されている。

センサ274は、例えば透過形の光電センサであり、作用片272が投光部からの投射光を遮断したとき、センサ274は検知信号を出力し、受光部が投射光を受光したとき非検知信号を出力する。

制御手段280は、電気モータ152が給電され、かつ、検知信号及び非検知信号が所定の規則性をもって出力されない場合、異常信号を出力する。

例えば、6秒以上検知信号から非検知信号へ、又は、非検知信号から検知信号への信号変化がない場合、制御手段280は電気モータ152への給電を停止し、電気モータ152の過熱を防止する。

制御手段280は、外部機器からの信号、電気モータ152の電流値、検知手段116からのコイン検知信号に基づいて電気モータ152の正転、停止、逆転を制御する機能を有する。

具体的には、外部機器からの運転信号によって電気モータ152を正転させ、停止信号によって電気モータ152を停止させる通常の運転停止機能、コインCがジャムした場合、電気モータ152に流れる電流が所定値以上であることを検知して所定時間逆転した後、正転させるジャム解消機能、払出検知手段116から周期的に払出信号が出力されない場合、コイン消尽を判別する消尽判別機能、センサ274の出力が所定時間変化しない場合、回転ディスク106のロック信号を出力する機能等を有する。

ジャム解消機能は、回転ディスク106の過負荷を検知して駆動手段108の電気モータ152を停止した後、所定時間逆転させ、次いで正転させて過負荷でない場合、連続回転させる。

この逆転時の逆転量は、コイン係止体128の1ピッチよりも僅かに多く回転するよう設定してある。本実施例1においては、コイン係止体128が8本であるので、約50度に設定してある。

逆転後の正転時、再度過負荷になった場合、回転ディスク106を逆転することを所定回繰り返すことにより、自動的にコインジャムを解消する。

所定回繰り返しても過負荷状態が解消しない場合、停止を継続するとともに異常信号を出力する。

消尽判別機能は、電気モータ152が回転しているのも関わらず、検知手段116から所定時間の間検知信号が出力されない場合、停止後所定時間逆転することを所定回繰り返し、それでも検知信号が出力しない場合、保留ボウル102内のコインCが消尽されたと判別する機能を有する。

制御手段280は、例えばマイクロコンピュータとプログラムによって構成される。

規制手段122は、保留ボウル102から回転ディスク106側に流下するコインCの量を規制する機能を有する。

規制手段122は、回転ディスク106の直ぐ前方において保留ボウル102の側壁上端部に形成された円形孔241L、241R(図4参照)に上端部側面に形成した取付軸242L、242Rを挿入し、揺動自在に取り付けた規制板244である。

規制板244は、通常、その側縁部下面が保留ボウル102の内面から突出するストッパ245に係止され、回転ディスク106に対しほぼ平行をなす待機位置において静止される。

また、規制板244が取付軸242L、242Rを中心に上方に旋回可能である。上方とは、図3において反時計方向の回転をいい、回転ディスク106のメンテナンス等の容易化のためである。

上流部分244Uの下端は、回転ディスク106に向かって傾斜する傾斜案内面262を構成している。

下流部分244Dの下端244Lと保持面134との間隔は、最小径コイン直径の約1倍に設定されている。

これにより、回転ディスク106に対し流下するコインCの量を大幅に規制し、コイン係止体128によるコインCの係止を確実に行うようにしている。

下流側部分244Dの下端244Lは、上方部分244Aに対し屈曲し、水平線に対し約70度の角度で傾斜するように形成されている。

これにより、回転ディスク106の回転方向の下流位置部分に対し比較的多くのコインCが流下し、コインCがコイン係止体128に係止されやすくしている。

規制板244と回転ディスク106との間には規制された量のコインCが位置することができ、コイン係止体128にコインCが係止されやすい量に規制される。

サポートプレート284は、回転ディスク106が逆転する際、コインCを保持面134に押し付ける機能を有する。

本実施例1のサポートプレート284は、対磨耗性を有するシート状弾性材料により形成され、規制板244の裏面(回転ディスク106側)に形成された取付板246に固定されている。

取付板246は、規制板244に直角を成すよう形成されている。

サポートプレート284は、その一端部が押付板288と取付板246により挟持されると共に、移動不能に取り付けられる。

サポートプレート284の端部に形成された嵌合穴292に、押付板288から突出する円柱状突起294を貫通させ、サポートプレート284が取付板246に対しずれないようにしてある。

突起294は、取付板246のU溝296に突入させてある。

押付板288は角部に丸みが付けられた矩形の位置決板298と一体に断面アングル形に形成されている。

取り付け部302は、樹脂製の規制板244に一体成型し、規制板244の裏面に対し平行な係止部304を有する左右のフック306R、306L及び戻り防止突起308により構成される。

位置決板298は、その左右端部を押付板288側から規制板244の裏面と係止部304との間に挿入し、押付板288と反対側の端部が突起308を通過した位置まで押し込み、位置決板298を規制板244に面接触させる。

この状態において、位置決板298は取付板246、突起294及びフック306R、306Lによって規制板244に対し不動である。

突起294の先端は溝296に進行し、サポートプレート284は押付板288によって取付板246に所定の力で押し付けられ、固定される。

規制板244がストッパ245によって規制されている運転状態において、サポートプレート284の先端は、図8に示すようにその一端がコイン受取体145の周縁側端部218の近傍であって、他端部が回転ディスク106の回転軸線のほぼ上方まで右肩上がりに僅かに傾斜した一直線に延在し、かつ回転ディスク106の周縁に相対している。

押え縁314は、回転ディスク106の保持面134に対し最厚コイン厚みよりも僅かに大きく、かつ最薄コイン厚み二枚分よりも狭い間隔にて回転ディスク106に対し平行に配置されている。

第2案内斜縁316の回転ディスク106側の先端は、コイン係止体128の頂部148に面一になるまで突出されている。

コインCが第2案内斜縁316を超えて逆行しないためである。

直前に通過したコイン係止体128の下向き斜面149が受取体145の裏面に接しそれを押し上げるので、受取体145は押し上げられる。

これに伴って、挟まれているコインCも同様に姿勢変化し、保持面134に対し傾斜した状態で保持される(図15(A)参照)。

回転ディスク106が逆転した場合、コイン係止体128は受取体145の下方に入り込む。

詳述すれば、受取体145は保持面134から押し上げられ、同様にコインCも移動し、図15(A)に示すように弾きローラ202と周縁側端部218とにより保持された状態で傾斜する。

これによりコインCの下端部は第1案内斜縁312側に移動され、最小径コインSCの場合であってもコインCの右側周縁が第1案内斜縁312によって保持面134側に相対的に押される関係に設定されている。

回転ディスク106がさらに逆転された場合、コインCはコイン係止体128との摩擦力によって回転ディスク106と同方向へ連れ移動され、平行押え縁314にその上端部が接触し、これに伴ってサポートプレート284は変形される。

サポートプレート284の変形によって、コイン係止体128がコインCの下側に入り込み、平坦な頂部148がコインCの下面の中央部と接触しているときコインCは、保持面134と平行に保たれる。

コイン係止体128の押動縁138がコインCの中心を通過した後、押動縁138よりも左側のコインCに対する平行押え縁314による押力が大きくなった場合、コインCは傾けられ、その左端はコイン保持面134に接触する。

回転ディスク106がコイン係止体128のほぼ1ピッチ分逆転された後、正転される。

周縁側端部218と弾きローラ202との間に保持されたコインCが受取縁146によって前述のように回転ディスク106の周縁側へ案内されて弾き出される。

コインCとコイン係止体128の頂部の摩擦力が大きい場合、コインCは回転ディスク106の逆転と共に同方向に移動し、第2案内斜縁316によって案内され、コイン係止体128の頂部148及び保持面134にさらに大きな力で押し付けられる。

コイン係止体128がコインCの下方を通過した後、コインCは保持面134側にサポートプレート284によって押されるので、コインCの下面は保持面134に面接触する。

案内体318はコインCを回転ディスク106の周縁側から中央へ向かって案内する機能を有する。

案内体318は、回転ディスク106の周縁及びサポートプレート284の外方であって、弾きローラ202の水平方向の側方に配置された大凡正三角形のプレートであり、スクリュウ322によって保持面134と面一に配置された案内プレート324に固定されている。

案内体318の回転ディスク106側の面は弾きローラ202側から遠ざかるにしたがって回転ディスク106の周縁に近づくように下向きに傾斜する案内縁326が形成されている。

回転ディスク106の逆転によってとも連れされるコインCは、案内縁326によって回転ディスク106に近づくように案内される。

保留ボウル102に直径20ミリ以上、かつ、30ミリ以下のコインが混在して、又は上記範囲の内の一種類のコインCがバラ積み状態で保留される。

回転ディスク106の図5における反時計方向への回動により、回転ディスク106の前方のコインCが攪拌され、コイン係止体128に係止される。

コイン係止体128に係止されたコインCは、その下面が保持面134に面接触し、回転ディスク106の中心よりも下方に位置する場合、自重により回転ディスク106の周縁方向へ移動する傾向にあるので、外装部102Cの周面に案内されつつ図5において時計方向へ移動される。

コインCが重なっている場合、上側のコインCは最も薄いコイン厚みよりも低い支持棚136によって支持されないので、保留ボウル102に落下し、コイン係止体128の間には、一つのコインCのみが保持面134に面接触し、保持される(図8参照)。

これにより、保持面134に面接触しているコインCは支持棚136によって支持されるが、その上に載っているコインCは、何ら支持されないので保留ボウル102内に落下される。

同じサイズのコインCが二枚重なって落下レバ224に達した場合、それらコインCは二枚重なって第2周面押動部224Bの下方を通過可能であるが、前述同様に上側のコインCは支持棚136によって支持されないので保留ボウル102内に落下される。

下側のコインCは支持棚136によって支持されるが、上側のコインCは支持されないので前述同様に保留ボウル102内に落下する。

特に本実施例1において第2周面押動部224Bは、緩やかにカーブをなす円弧縁225Pになっているので、重なっているコインCは中央突起132側へスムーズに移動方向をかえられ、保留ボウル102内へ落下させられる。

よって、コイン受取手段112には、一枚のコインCのみが供給される。

次いでカム252の逃がし部257にカムフォロワ254が接触し、第1周面押動部224Aは回転ディスク106の周の僅か外側へ押しやられる。

さらに回転ディスク106が回転すると、カム252の傾斜部260Aとカムフォロワ254が相対するため、落下レバ224がスプリング236のスプリング力により傾斜部260Aに押し付けられるので、落下レバ224も一体移動され、同方向へ回動される。

その回動途中において、突部238がストッパ240に係止され、待機位置SPに保持される。

よって、最小径コインSCは押動縁138に押されて受取縁146に沿って回転ディスク106の周方向へ移動される。

最小径コインSCが周縁側端部218に近づいた場合、最小径コインSCの上端は弾きローラ202に接触してそれを押し上げる。

この移動途上で最小径コインSCはサポートプレート284の押え縁314の下方を移動するが、押え縁314は最厚コイン厚み以上回転ディスク106の上面から離れているので通常はコインCの上面と接触しないので、払い出されるコインCに悪影響を与えない。

最小径コインSCが周縁側端部218に接触する場合、弾きローラ202は最小径コインSCの直径部に相対する直前であるので、未だ最小径コインCは弾き出されない。

このとき、コイン受取手段112の支持棚136側の端部は、乗上スロープ142に少し乗り上げ、受取縁146が保持面134に対し僅かに傾き始める。

しかし、周縁側端部218は端部から遠いため、実質的に同じ位置を保たれる。

弾き出された最小径コインSCは払出口222から所定の位置へ払い出される。

受取縁146が乗上スロープ142を乗り上がった場合、受取縁146はコイン係止体128の頂部148に相対し、かつ、鋭角で接するため、回転ディスク106の更なる回転により、コイン係止体128の頂部148を乗り越える。

受取縁146がコイン係止体128の頂部148を越えた後、下向き斜面149に接する。

受取縁146は下向き斜面149に沿って保持面134に近づき、下流側縁144において受取縁146の全長が同時に保持面134に近接する。

これにより、コインCが下向き斜面149にもたれている場合であっても、受取縁146はコインCの下側に位置するので、コインCを押し上げ、保留ボウル102内へ落下させる。

よって、コインCがコイン受取手段112と回転ディスク106との間に挟まれることがない。

コイン通路216を通過するコインCは、検知手段116によって検知され、検知手段116は検知信号を出力する。

検知信号は、払い出されたコインCのカウント等に用いられる。

最大径コインであっても上記作用は同様である。

回転ディスク106が逆転された場合、落下レバ224がコイン係止体128に接触する前に逆転カムフォロワ256が傾斜部260Bに接触して押し上げられた後、逃がし部257に接触する。

これにより、落下レバ224も同様に移動することから、コイン係止体128に当接することがなく、回転ディスク106を逆転できる。

制御手段280が電気モータ152の過電流を検知して電気モータ152への給電を停止し、引き続いて電気モータ152を逆転させて回転ディスク106が逆転される。

前記一時停止において、コインCが図19に示す周縁側端部218及び弾きローラ202によって挟持された状態で回転ディスク106が停止した場合、引き続く回転ディスク106の逆転によってコイン係止体128が受取体145を押し上げる(図14)。

これに伴って、挟まれているコインCも同様に姿勢変化し、保持面134に対し傾斜した状態で保持される(図15(A)参照)。

これにより、コインCの右側周縁が第1案内斜縁312によって保持面134側に相対的に押され、サポートプレート284の弾発力によってコイン係止体128の頂部148に所定の力で押し付けられる。

サポートプレート284の変形によって、コイン係止体128がコインCの下側に入り込み、平坦な頂部148がコインCの下面の中央部と接触している場合、コインCは保持面134に対し平行に保たれる。

コイン係止体128の押動縁138がコインCの中心を通過した後、押動縁138よりも左側のコインに対する平行押え縁314による押力が大きくなった場合(図16参照)、コインCは保持面134に対し傾けられ、その左端はコイン保持面134に接触する(図17(A)(B)参照)。

そして、コイン係止体128がコインCの下方を通過するとコインCは押え縁314によって保持面134側に押しやられ、重力によってその下面が保持面134と面接触する。

コイン係止体128がほぼ1ピッチ逆転された後、回転ディスク106が正転される。

コインCとコイン係止体128の頂部148の摩擦力が大きい場合、コインCは回転ディスク106の逆転と共に同方向に移動し、第2案内斜縁316によって案内され、コイン係止体128の頂部148及び保持面134にさらに大きな力で押し付けられる。

これによりコイン係止体128がコインCの下方を通過した後、コインCの下面は保持面134に第2案内斜縁316の先端によって押し付けられる。

実施例2は、サポートプレート342が剛性を有する金属製プレートによって構成されている例である。

形状及び位置関係は実施例1のサポートプレート284と同一である。

実施例2のサポートプレート342は、ヒンジ344によって規制板244の裏面に仰角方向にのみ回転自在に取り付けられ、静止状態においては回転ディスク106に対して直角をなすようストッパ346で停止されている。

実施例2のサポートプレート342であっても、実施例1と同様にコインCを保持面134に面接触させることができる。

また、サポートプレート342は金属であるので摩耗が少ない利点がある。

102C 外装部

106 回転ディスク

112 コイン受取手段

122 コイン規制体(コイン規制手段)

128 コイン係止体

134 保持面

136 支持棚

148 頂部

284、342 サポートプレート

284 弾性シート

342 金属製プレート

312 第1斜縁

314 押え縁

318 案内体

Claims (1)

- 所定角度で上向きに傾斜する回転ディスク(106)、前記回転ディスク(106)の少なくとも下側の外周を囲う外装部(102C)を有し、かつ、ばら積み状態でコインを保留する保留ボウル(102)、前記回転ディスク(106)の上面中央に位置し、かつ、ほぼコイン1枚の厚みで突出する円形支持棚(136)及び前記回転ディスク(106)の上面であって、前記支持棚(136)側から周方向へ等間隔に放射状に前記回転ディスク(106)の周縁まで延びて最薄コインの厚みよりも高さが低く形成されているコイン係止体(128)を設け、当該コイン係止体(128)間の前記回転ディスク(106)上面の保持面(134)にコインを面接触させて1枚ずつ受け入れ、かつ、前記支持棚(136)で前記コインの周縁を支持して一方向へ移動させ、当該移動途中に前記支持棚(136)近傍から前記回転ディスク(106)の周方向に伸びるコイン受取手段(112)により前記コイン係止体(128)からコインを受け取ると共に前記コイン受取手段(112)に向けて付勢される弾出手段(114)により当該コインを弾き出すようにしたコインホッパにおいて、

前記コイン受取手段(112)の僅か上流であって、前記回転ディスク(106)の周縁に相対する前記コイン係止体(128)の頂部(148)に対し前記コインの厚み以下の距離をもって法線方向に弾性的に配置されたサポートプレート(284、342)を設けたことを特徴とするコインホッパ。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008162041A JP5205628B2 (ja) | 2008-06-20 | 2008-06-20 | コインホッパ |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008162041A JP5205628B2 (ja) | 2008-06-20 | 2008-06-20 | コインホッパ |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2010003152A JP2010003152A (ja) | 2010-01-07 |

| JP2010003152A5 JP2010003152A5 (ja) | 2011-06-23 |

| JP5205628B2 true JP5205628B2 (ja) | 2013-06-05 |

Family

ID=41584809

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2008162041A Active JP5205628B2 (ja) | 2008-06-20 | 2008-06-20 | コインホッパ |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5205628B2 (ja) |

Family Cites Families (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS6095670U (ja) * | 1983-12-07 | 1985-06-29 | 旭精工株式会社 | 硬貨送出装置の上方出口部の硬貨重なり防止用ワイパ−装置 |

| JP5066673B2 (ja) * | 2006-10-12 | 2012-11-07 | 旭精工株式会社 | コインホッパ |

-

2008

- 2008-06-20 JP JP2008162041A patent/JP5205628B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2010003152A (ja) | 2010-01-07 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5066673B2 (ja) | コインホッパ | |

| JP2008097322A5 (ja) | ||

| JP4899084B2 (ja) | 硬貨処理装置の硬貨受入装置 | |

| JP6002929B2 (ja) | 硬貨払出装置 | |

| TWI364006B (ja) | ||

| JP5076154B2 (ja) | コインホッパ | |

| JP2014146134A5 (ja) | ||

| AU2011201702B2 (en) | Coin hopper | |

| JP5205628B2 (ja) | コインホッパ | |

| JP6405545B2 (ja) | 硬貨払出装置 | |

| JP2010003152A5 (ja) | ||

| JP5205629B2 (ja) | コインホッパ | |

| JP5382511B2 (ja) | コインホッパのコインの出口構造 | |

| JP5382510B2 (ja) | コインホッパ | |

| JP5156930B2 (ja) | コインホッパ | |

| JP2010003189A5 (ja) | ||

| JP2010267213A5 (ja) | ||

| JP2010262520A5 (ja) | ||

| JP5945752B2 (ja) | 硬貨払出装置 | |

| JP5309823B2 (ja) | コイン選別装置及びコイン選別計数装置 | |

| JP2014174720A5 (ja) | ||

| JP4644773B2 (ja) | ディスクの振分装置 | |

| JP3286093B2 (ja) | 硬貨送出装置 | |

| JP2600070Y2 (ja) | 硬貨送出装置 | |

| JP5789819B2 (ja) | コインホッパ |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110511 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20110511 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20130124 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20130128 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20130128 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20160301 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5205628 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |