JP5076302B2 - 液晶表示装置及びそれに有用な偏光板のセット - Google Patents

液晶表示装置及びそれに有用な偏光板のセット Download PDFInfo

- Publication number

- JP5076302B2 JP5076302B2 JP2005298609A JP2005298609A JP5076302B2 JP 5076302 B2 JP5076302 B2 JP 5076302B2 JP 2005298609 A JP2005298609 A JP 2005298609A JP 2005298609 A JP2005298609 A JP 2005298609A JP 5076302 B2 JP5076302 B2 JP 5076302B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- liquid crystal

- polarizing plate

- retardation

- crystal display

- plate

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Liquid Crystal (AREA)

- Polarising Elements (AREA)

Description

第一の偏光板と液晶セルの間には少なくとも1枚の位相差板が配置され、第一の偏光板を構成する偏光子から前記位相差板までに存在するその位相差板を含む複屈折層の厚み方向位相差Rthの和が−40nmから+40nmの範囲にあり、かつそれらの平面位相差R0 の和が100nmから200nmの範囲にあり、そして

第二の偏光板は、偏光子の両側に透明保護層が設けられたものであり、その偏光子の液晶セル側に位置する透明保護層の厚み方向位相差Rthが−10nmから+40nmの範囲にある液晶表示装置が提供される。

Rth= [(nx+ny)/2−nz]×d (2)

Nz= (nx−nz)/(nx−ny) (3)

ただし、

Rth1 = [(nx1+ny1)/2−nz1]×d1

Rth2 = [(nx2+ny2)/2−nz2]×d2

第一の偏光板とその片面に配置された少なくとも1枚の位相差板とからなり、第一の偏光板を構成する偏光子から前記位相差板までに存在するその位相差板を含む複屈折層の厚み方向位相差Rthの和が−40nmから+40nmの範囲にあり、かつ、それらの平面位相差R0 の和が100nmから200nmの範囲にある複合偏光板、及び

偏光子の両側に透明保護層が設けられ、該透明保護層の少なくとも一方の厚み方向位相差Rthが−10nmから+40nmの範囲にある第二の偏光板の組合せ。

式(II)中、R4、R5、R6、R7、R8、R9及びR10はそれぞれ独立に、水素、ハロゲン、カルボキシル基又は炭素数1〜8のアルキル基を表す。

ポリビニルアルコールにヨウ素が吸着配向している偏光子の両面にトリアセチルセルロースからなる透明保護フィルムが貼合された直線偏光板“SRW842A ”〔住友化学(株)製〕を用意した。この直線偏光板において、透明保護層片面のRthは55nm、R0 は1nmで、透明保護層の遅相軸がポリビニルアルコール−ヨウ素系偏光子の吸収軸と平行に配置されている。IPSモードの液晶セル〔(株)日立製作所製の“WOOO 3000 ”〕の両面に、上記の直線偏光板“SRW842A ”のみを配置し、位相差板が配置されていない構成の液晶表示装置を作製した。この際、前面(視認側)では、直線偏光板の吸収軸が電圧無印加時の液晶分子の長軸方向(配向方向)と直交するように配置し、また前面側直線偏光板と背面側直線偏光板は、それぞれの吸収軸が直交するように配置した。ここで作製した液晶表示装置の層構成及び軸関係は、図3に示すとおりである。図3における符号の意味は図1と同様であって、図3は、位相差板30が配置されていない点及び液晶分子の長軸方向55が白抜き矢印方向に固定されている点で、図1と異なるだけである。この液晶表示装置の背面からバックライトを点灯し、視野角による色シフト及び輝度変化を目視で観察したところ、視野角による輝度変化が大きく、視野角依存性が高いものであった。

(a)複合偏光板の作製

ポリビニルアルコールにヨウ素が吸着配向している偏光子の両面にトリアセチルセルロースからなる透明保護フィルム(1枚のRthは65nm、R0 は1nm)が貼合された直線偏光板を用意した。その一方の保護フィルム側に、負の固有複屈折を有するポリスチレンの自由端縦一軸延伸フィルムであって、R0が140nmでNz係数が0.0の位相差板を、直線偏光板の吸収軸と位相差板の遅相軸が直交するように、ポリビニルアルコール系接着剤を介して貼合し、複合偏光板とした。

比較例1で用いたのと同じIPSモード液晶セル“WOOO 3000 ”の前面(視認側)に、上記(a)で作製した複合偏光板を、セル基板側から位相差板及び直線偏光板の順となるようにアクリル系感圧接着剤を介して積層し、背面(バックライト側)には、ヨウ素系直線偏光板のみを、やはりアクリル系感圧接着剤を介して積層した。背面側に用いた直線偏光板は、ポリビニルアルコールにヨウ素が吸着配向している偏光子の片面にノルボルネン系樹脂からなる無配向の保護フィルム〔(株)オプテス製の“ゼオノア”、Rthは4nm〕が貼合され、もう一方の面にはトリアセチルセルロースからなる保護フィルムが貼合されたものであり、そのノルボルネン系樹脂からなる保護フィルム側で、アクリル系感圧接着剤を介してセル基板に貼り合わせた。この際、前面側では、位相差板の遅相軸が電圧無印加時の液晶分子の長軸方向(配向方向)と平行になるように配置した。また、前面側直線偏光板と背面側直線偏光板は、それぞれの吸収軸が直交するように配置した。ここで作製した液晶表示装置の層構成及び軸関係は、図4に示すとおりである。図4における符号の意味は図1と同様であって、図4は、液晶分子の長軸方向55が白抜き実線矢印方向に固定されている点で図1と異なるだけである。この液晶表示装置の背面からバックライトを点灯し、視野角による色シフト及び輝度変化を目視観察したところ、比較例1に比べて、色シフト及び輝度変化とも少ないことが確認された。

位相差板を、R0が130nmでNz係数が0.0の自由端縦一軸延伸ポリスチレンフィルムに変えた以外は、実施例1と同様にして評価を行った。その結果、視野角による色シフト及び輝度変化とも少なく、実施例1とほぼ同レベルであることが確認された。

背面側の偏光板を住友化学(株)製の“SRW042A”(透明保護層片面の Rthは34nm)に変えた以外は、実施例1と同様にして評価を行った。その結果、視野角による色シフト及び輝度変化とも少ないことが確認された。

ポリビニルアルコールにヨウ素が吸着配向している偏光子の両面にトリアセチルセルロースからなる透明保護フィルム(1枚のRthは110nm、R0 は7nm)が貼合された住友化学(株)製の直線偏光板“SR2042A ”の一方の保護フィルム側に、負の固有複屈折を有するポリスチレンの自由端縦一軸延伸フィルムであって、R0 が160nmの位相差板を、直線偏光板の吸収軸と位相差板の遅相軸が直交するように、ポリビニルアルコール系接着剤を介して貼合し、複合偏光板とした。液晶セル前面側に配置する複合偏光板をここで作製したものに変えた以外は、実施例1と同様にして評価を行った。その結果、視野角による色シフト及び輝度変化とも少ないことが確認された。

エチレンとスチレンとテトラシクロ[4.4.0.12,5.17,10]−3−ドデセン とのモル比50:20:30の共重合体(ESDと略す)を、プレス成形で厚さ100μm のフィルムにした。このフィルムをオートグラフで一軸延伸して、負の複屈折を示し、平面位相差R0が140nmでNz係数が0.0の位相差板を作製した。この位相差板を一軸延伸ポリスチレンフィルムの代わりに用いた以外は、実施例1と同様にして複合偏光板を作製し、さらに液晶表示装置を作製した。この液晶表示装置について、実施例1と同様の方法で評価したところ、実施例1と同様の結果が得られ、正面方向も斜め方向も輝度変化及び色シフトは少ないことが確認された。

住友化学(株)製の位相差板“SEZ270135 ”は、ポリカーボネートからなり、厚み配向していて、R0が135nm、Rthが−41nmであり、Nz係数が0.2のものである。比較例1で用いたのと同じ直線偏光板“SRW842A”(透明保護層片面のRthは55nm、R0は1nm)の一方の保護フィルム側に、上の厚み配向した位相差板“SEZ270135 ”を、直線偏光板の吸収軸と位相差板の遅相軸が直交するように、アクリル系の感圧接着剤を介して貼合し、複合偏光板を作製した。この複合偏光板を液晶セルの前面(視認側)に配置し、液晶セルの背面には、比較例1で用いたのと同じ直線偏光板“SRW842A” (透明保護層片面のRthは55nm)を配置した以外は、実施例1と同様にして液晶表示装置を作製した。この液晶表示装置について、実施例1と同様の方法で評価したところ、視野角による輝度変化は少なかったが、色シフトは比較例1に比べても著しかった。

(a)複合偏光板の作製

ポリビニルアルコールにヨウ素が吸着配向している偏光子の両面にトリアセチルセルロースからなる透明保護フィルム(1枚のRthは52nm、R0 は1nm)が貼合された直線偏光板を用意した。その一方の保護フィルム側に、ポリカーボネート製の厚み配向位相差板であって、R0が135nm、Rthが−27nmでNz係数が0.3のものを、直線偏光板の吸収軸と位相差板の遅相軸が直交するように、アクリル系感圧接着剤を介して貼合し、複合偏光板とした。

IPSモード液晶セル〔(株)日立製作所製の“WOOO 5000 ”〕の前面(視認側)に、上記(a)で作製した複合偏光板を、セル基板側から位相差板及び直線偏光板の順となるようにアクリル系粘着剤を介して積層し、背面(バックライト側)には、上記(a)で位相差板を貼合する前の直線偏光板(Rthが52nmでR0 が1nmの透明保護フィルムが両面に付いたもの)のみを、やはりアクリル系感圧接着剤を介して積層した。前面側では、位相差板の遅相軸が液晶セル内液晶分子の電圧無印加時の長軸方向(配向方向)と平行になるように配置した。また、前面側直線偏光板と背面側直線偏光板は、それぞれの吸収軸が直交するように配置した。ここで作製した液晶表示装置の層構成及び軸関係は、図4のとおりである。この液晶表示装置の背面からバックライトを点灯し、視野角によるコントラスト変化と色シフトを、ELDIM 社製の液晶視野角・色度特性測定装置“EZ Contrast ”で測定した。

(a)複合偏光板の作製

ポリビニルアルコールにヨウ素が吸着配向している偏光子の両面にトリアセチルセルロースからなる透明保護フィルム(1枚のRthは65nm、R0 は1nm)が貼合された直線偏光板を用意した。その一方の保護フィルム側に、負の固有複屈折を有するポリスチレンの自由端縦一軸延伸フィルムであって、R0が140nmでNz係数が0.0の位相差板を、直線偏光板の吸収軸と位相差板の遅相軸が直交するように、ポリビニルアルコール系接着剤を介して貼合し、複合偏光板とした。

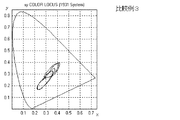

比較例3で用いたのと同じIPSモード液晶セル“WOOO 5000 ”の前面(視認側)に、上記(a)で作製した複合偏光板を、セル基板側から位相差板及び直線偏光板の順となるようにアクリル系感圧接着剤を介して積層し、背面(バックライト側)には、ヨウ素系直線偏光板のみを、やはりアクリル系感圧接着剤を介して積層した。背面側に用いた直線偏光板は、ポリビニルアルコールにヨウ素が吸着配向している偏光子の片面にノルボルネン系樹脂からなる無配向の保護フィルム〔(株)オプテス製の“ゼオノア”、Rthは4nm〕が貼合され、もう一方の面には、トリアセチルセルロースからなる保護フィルムが貼合されたものであって、そのノルボルネン系樹脂からなる保護フィルム側でセル基板に貼り合わせた。前面側では、位相差板の遅相軸が液晶セル内液晶分子の電圧無印加時の長軸方向(配向方向)と平行になるように配置した。また、前面側直線偏光板と背面側直線偏光板は、それぞれの吸収軸が直交するように配置した。ここで作製した液晶表示装置の層構成及び軸関係も図4と同じである。この液晶表示装置の背面からバックライトを点灯し、視野角によるコントラスト変化と色シフトを比較例3と同様にELDIM 社製“EZ Contrast ”で測定した。等コントラスト曲線を図7に、またx,y色度図を図8に、それぞれ示す。この例で作製した液晶表示装置は、比較例3に比べ、等コントラスト曲線が広視野角側に広がり、また視野角による色シフトが少なくなっていた。

背面側の偏光板を住友化学(株)製の“SRW042A”(透明保護層片面のRth は34nm)に変えた以外は、実施例6と同様にして評価を行った。等コントラスト曲線を図9に、またx,y色度図を図10に、それぞれ示す。この例で作製した液晶表示装置も、コントラスト視野角及び視野角による色シフトとも良好であった。

(a)複合偏光板の作製

ポリビニルアルコールにヨウ素が吸着配向している偏光子の両面にトリアセチルセルロースからなる透明保護フィルム(1枚のRthは65nm、R0 は1nm)が貼合された直線偏光板を用意した。その一方の保護フィルム側に、負の固有複屈折を有するポリスチレンの自由端縦一軸延伸フィルムであって、R0が140nmでNz係数が0.0の位相差板を、直線偏光板の吸収軸と位相差板の遅相軸が直交するように、ポリビニルアルコール系接着剤を介して貼合し、複合偏光板とした。

IPSモード液晶セル〔(株)日立製作所製の“WOOO 7000 ”〕の前面(視認側)に直線偏光板のみを、アクリル系感圧接着剤を介して積層し、背面(バックライト)側には、上記(a)で作製した複合偏光板を、セル基板側から位相差板及び直線偏光板の順となるように、やはりアクリル系感圧接着剤を介して積層した。前面側に用いた直線偏光板は、ポリビニルアルコールにヨウ素が吸着配向している偏光子の両面にトリアセチルセルロースからなる保護フィルム(1枚のRthは51nm)が貼合されたものである。背面側の位相差板は、その遅相軸が電圧無印加時の液晶分子の長軸方向(配向方向)と平行になるように配置した。また、前面側直線偏光板と背面側直線偏光板は、それぞれの吸収軸が直交するように配置した。ここで作製した液晶表示装置の層構成及び軸関係は、図11に示すとおりである。図11における符号の意味は図1と同様であって、図11は、上下が反転しており、かつ液晶分子の長軸方向55が白抜き実線矢印方向に固定されている点が、図1と異なるだけである。この液晶表示装置の背面からバックライトを点灯し、視野角によるコントラスト変化と色シフトを、前記比較例3と同様、ELDIM 社製の液晶視野角・色度特性測定装置“EZ Contrast ”で測定した。等コントラスト曲線を図12に、また視野角によるx,y色度図を図13に、それぞれ示す。視野角によるコントラスト変化及び色シフトとも、十分でなかった。

(a)複合偏光板の作製

ポリビニルアルコールにヨウ素が吸着配向している偏光子の両面にトリアセチルセルロースからなる透明保護フィルム(1枚のRthは51nm、R0 は1nm)が貼合された直線偏光板を用意した。その一方の保護フィルム側に、ポリカーボネート製の厚み配向位相差板であって、R0が180nm、Rthが−36nmでNz係数が0.3のものを、直線偏光板の吸収軸と位相差板の遅相軸が直交するように、アクリル系感圧接着剤を介して貼合し、複合偏光板とした。

比較例4で用いたのと同じIPSモード液晶セル“WOOO 7000 ”の前面(視認側)に直線偏光板のみを、アクリル系感圧接着剤を介して積層し、背面(バックライト側)には、上記(a)で作製した複合偏光板を、セル基板側から位相差板及び直線偏光板の順となるように、やはりアクリル系感圧接着剤を介して積層した。前面側に用いた直線偏光板は、ポリビニルアルコールにヨウ素が吸着配向している偏光子の両面にトリアセチルセルロースからなる保護フィルム(1枚のRthは51nm)が貼合されたものである。背面側の位相差板は、その遅相軸が電圧無印加時の液晶分子の長軸方向(配向方向)と平行になるように配置した。また、前面側直線偏光板と背面側直線偏光板は、それぞれの吸収軸が直交するように配置した。ここで作製した液晶表示装置の層構成及び軸関係も、図11に示すとおりである。この液晶表示装置の背面からバックライトを点灯し、視野角によるコントラスト変化及び色シフトを、比較例4と同様、ELDIM 社製の“EZ Contrast ”で測定した。等コントラスト曲線を図14に、また視野角によるx,y色度図を図15に、それぞれ示す。図15に示す色シフトは良好な結果であったが、図14に示す視野角によるコントラスト変化は十分でなかった。

比較例4で用いたのと同じIPSモード液晶セル“WOOO 7000 ”の前面(視認側)に直線偏光板のみを、アクリル系感圧接着剤を介して積層し、背面(バックライト側)には、比較例4の(a)と同様にして作製した複合偏光板を、セル基板側から位相差板及び直線偏光板の順となるように、やはりアクリル系感圧接着剤を介して積層した。前面側に用いた直線偏光板は、ポリビニルアルコールにヨウ素が吸着配向している偏光子の片面に、ノルボルネン系樹脂からなる無配向の保護フィルム〔(株)オプテス製の“ゼオノア”、

Rthは4nm〕が貼合され、もう一方の面には、トリアセチルセルロースからなる保護フィルムが貼合されたものであり、そのノルボルネン系樹脂からなる保護フィルム側でセル基板に貼り合わせた。背面側の位相差板は、その遅相軸が電圧無印加時の液晶分子の長軸方向(配向方向)と平行になるように配置した。また、前面側直線偏光板と背面側直線偏光板は、それぞれの吸収軸が直交するように配置した。ここで作製した液晶表示装置の層構成及び軸関係も、図11に示すとおりである。この液晶表示装置の背面からバックライトを点灯し、視野角によるコントラスト変化及び色シフトを比較例4と同様、ELDIM 社製の“EZ Contrast ”で測定した。等コントラスト曲線を図16に、また視野角によるx,y色度図を図17に、それぞれ示す。比較例4に比べ、コントラスト200の等コントラスト曲線が広がっており、また色シフトも少なかった。

(a)複合偏光板の作製

ポリビニルアルコールにヨウ素が吸着配向している偏光子の両面にトリアセチルセルロースからなる透明保護フィルム(1枚のRthは96nm、R0 は7nm)が貼合された住友化学(株)製の直線偏光板“SR2042A ”を用意した。その一方の保護フィルム側に、負の固有複屈折を有するポリスチレンの固定端横一軸延伸フィルムであって、R0 が140nm、Rthが−92nmでNz係数が −0.2の位相差板を、直線偏光板の吸収軸と位相差板の遅相軸が直交するように、アクリル系感圧接着剤を介して貼合し、複合偏光板とした。

背面側の複合偏光板を、上記(a)で作製したものに変えた以外は、実施例8と同様にして評価を行った。等コントラスト曲線を図18に、また視野角によるx,y色度図を図19に、それぞれ示す。この例でも、視野角によるコントラスト変化及び色シフトとも良好であった。

(a)複合偏光板の作製

ポリビニルアルコールにヨウ素が吸着配向している偏光子の両面にトリアセチルセルロースからなる透明保護フィルム(1枚のRthは51nm、R0 は1nm)が貼合された直線偏光板を用意した。その一方の保護フィルム側に、ポリカーボネート製の厚み配向位相差板であって、R0が180nm、Rthが−36nmでNz係数が0.3のものを、直線偏光板の吸収軸と位相差板の遅相軸が直交するように、アクリル系感圧接着剤を介して貼合し、複合偏光板とした。

背面側の複合偏光板を、上記(a)で作製したものに変えた以外は、実施例8と同様にして評価を行った。等コントラスト曲線を図20に、また視野角によるx,y色度図を図21に、それぞれ示す。比較例5に比べ、コントラスト200の等コントラスト曲線が大きく広がっていた。

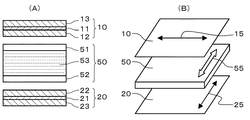

11……偏光子、

12,13……透明保護層、

15……第一の偏光板の吸収軸、

20……第二の偏光板、

21……偏光子、

22,23……透明保護層、

25……第二の偏光板の吸収軸、

30……位相差板、

35……位相差板の遅相軸、

40……複合偏光板、

50……IPSモード液晶セル、

51,52……液晶セル基板、

53……液晶層、

55……液晶分子の長軸方向。

Claims (9)

- 互いに平行な一対の透明基板の間に液晶が封入され、該液晶が基板に平行に、かつほぼ同じ向きに配向している液晶セルと、該液晶セルを挟んで配置された第一の偏光板及び第二の偏光板とを備え、液晶セルに印加される電圧の変化により、液晶の分子長軸の向きが基板に平行な面内で変化して表示を行うように構成されている液晶表示装置であって、

第一の偏光板と液晶セルの間には少なくとも1枚の位相差板が配置され、第一の偏光板を構成する偏光子から前記液晶セルまでの間に存在する該位相差板を含む複屈折層の厚み方向位相差Rthの和が−40nmから+40nmの範囲にあり、かつそれらの平面位相差R0 の和が100nmから200nmの範囲にあり、そして

第二の偏光板は、偏光子の両側に透明保護層が設けられたものであり、その偏光子の液晶セル側に位置する透明保護層は熱可塑性環状ポリオレフィン系樹脂フィルムからなり、その厚み方向位相差Rthが−10nmから+40nmの範囲にあることを特徴とする

液晶表示装置。 - 第二の偏光板の液晶セル側に位置する透明保護層は、厚み方向位相差Rthが−10nmから+10nmの範囲にある請求項1に記載の液晶表示装置。

- 位相差板は、平面位相差R0 が100nmから200nmの範囲にあり、面内の遅相軸方向の屈折率をnx、面内で遅相軸と直交する方向の屈折率をny、そして厚み方向の屈折率をnz としたときに、 (nx−nz)/(nx−ny) で表されるNz係数が−0.5から+0.5の範囲にある請求項1又は2に記載の液晶表示装置。

- 互いに平行な一対の透明基板の間に液晶が封入され、該液晶が基板に平行に、かつほぼ同じ向きに配向している液晶セルと、該液晶セルを挟んで配置された第一の偏光板及び第二の偏光板とを備え、液晶セルに印加される電圧の変化により、液晶の分子長軸の向きが基板に平行な面内で変化して表示を行うように構成されている液晶表示装置であって、

第一の偏光板と液晶セルの間には、面内の遅相軸方向の屈折率をn x 、面内で遅相軸と直交する方向の屈折率をn y 、そして厚み方向の屈折率をn z としたときに、(n x −n z )/(n x −n y ) で表されるNz係数が−0.5から0の範囲にある位相差板が1枚配置され、第一の偏光板を構成する偏光子から前記位相差板までに存在する該位相差板を含む複屈折層の厚み方向位相差Rthの和が−40nmから+40nmの範囲にあり、かつそれらの平面位相差R 0 の和が100nmから200nmの範囲にあり、そして

第二の偏光板は、偏光子の両側に透明保護層が設けられたものであり、その偏光子の液晶セル側に位置する透明保護層の厚み方向位相差Rthが−10nmから+40nmの範囲にあることを特徴とする

液晶表示装置。 - 第二の偏光板の液晶セル側に位置する透明保護層は、熱可塑性環状ポリオレフィン系樹脂フィルムからなり、その厚み方向位相差Rthが−10nmから+10nmの範囲にある請求項4に記載の液晶表示装置。

- 位相差板は、その遅相軸が第一の偏光板の吸収軸とほぼ直交するように配置されている請求項1〜5のいずれかに記載の液晶表示装置。

- 位相差板は、その遅相軸が隣接する透明基板面に位置する液晶分子の電圧無印加時の長軸方向とほぼ平行に配置されている請求項1〜6のいずれかに記載の液晶表示装置。

- 第一の偏光板とその片面に配置された少なくとも1枚の位相差板とからなり、第一の偏光板を構成する偏光子からそれより最も離れて位置する位相差板までに存在する該最も離れて位置する位相差板を含む複屈折層の厚み方向位相差Rthの和が−40nmから+40nmの範囲にあり、かつそれらの平面位相差R 0 の和が100nmから200nmの範囲にある複合偏光板、及び

偏光子の両側に透明保護層が設けられ、該透明保護層の少なくとも一方は熱可塑性環状ポリオレフィン系樹脂フィルムからなり、その厚み方向位相差Rthが−10nmから+40nmの範囲にある第二の偏光板

からなることを特徴とする横電界モード液晶表示装置用の偏光板のセット。 - 第一の偏光板とその片面に配置された1枚の位相差板とからなり、該位相差板は、面内の遅相軸方向の屈折率をn x 、面内で遅相軸と直交する方向の屈折率をn y 、そして厚み方向の屈折率をn z としたときに、(n x −n z )/(n x −n y )で表されるNz係数が−0.5から0の範囲にあり、第一の偏光板を構成する偏光子から前記位相差板までに存在する該位相差板を含む複屈折層の厚み方向位相差Rthの和が−40nmから+40nmの範囲にあり、かつそれらの平面位相差R 0 の和が100nmから200nmの範囲にある複合偏光板、及び

偏光子の両側に透明保護層が設けられ、該透明保護層の少なくとも一方の厚み方向位相差Rthが−10nmから+40nmの範囲にある第二の偏光板

からなることを特徴とする横電界モード液晶表示装置用の偏光板のセット。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2005298609A JP5076302B2 (ja) | 2005-01-25 | 2005-10-13 | 液晶表示装置及びそれに有用な偏光板のセット |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2005016681 | 2005-01-25 | ||

| JP2005016681 | 2005-01-25 | ||

| JP2005298609A JP5076302B2 (ja) | 2005-01-25 | 2005-10-13 | 液晶表示装置及びそれに有用な偏光板のセット |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2006235576A JP2006235576A (ja) | 2006-09-07 |

| JP2006235576A5 JP2006235576A5 (ja) | 2008-10-30 |

| JP5076302B2 true JP5076302B2 (ja) | 2012-11-21 |

Family

ID=37043229

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2005298609A Active JP5076302B2 (ja) | 2005-01-25 | 2005-10-13 | 液晶表示装置及びそれに有用な偏光板のセット |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5076302B2 (ja) |

Families Citing this family (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5245109B2 (ja) * | 2006-10-04 | 2013-07-24 | 東ソー株式会社 | 光学フィルム |

| TWI406899B (zh) | 2006-09-05 | 2013-09-01 | Tosoh Corp | Optical compensation film and phase difference film |

| JP5194486B2 (ja) * | 2007-02-28 | 2013-05-08 | 住友化学株式会社 | 液晶表示装置 |

| JP4928985B2 (ja) * | 2007-03-02 | 2012-05-09 | 富士フイルム株式会社 | 液晶表示装置 |

| KR101452542B1 (ko) | 2007-06-20 | 2014-10-21 | 코니카 미놀타 어드밴스드 레이어즈 인코포레이티드 | 액정 표시 장치 |

| JP5262067B2 (ja) * | 2007-10-31 | 2013-08-14 | 東ソー株式会社 | 光学補償フィルム |

| JP5677923B2 (ja) * | 2011-09-28 | 2015-02-25 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 液晶表示装置 |

| JP5477485B2 (ja) * | 2013-01-30 | 2014-04-23 | 日本ゼオン株式会社 | 長尺の延伸フィルムの製造方法 |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4002433B2 (ja) * | 2001-12-27 | 2007-10-31 | Nec液晶テクノロジー株式会社 | アクティブマトリクス型液晶表示装置 |

| JP3687854B2 (ja) * | 2002-10-15 | 2005-08-24 | 日東電工株式会社 | 光学フィルムおよび液晶表示装置 |

| JP2004279715A (ja) * | 2003-03-14 | 2004-10-07 | Chi Mei Electronics Corp | 画像表示装置 |

| JP4689286B2 (ja) * | 2004-02-16 | 2011-05-25 | 富士フイルム株式会社 | 液晶表示装置 |

| JP4624129B2 (ja) * | 2004-04-27 | 2011-02-02 | 富士フイルム株式会社 | 液晶表示装置 |

-

2005

- 2005-10-13 JP JP2005298609A patent/JP5076302B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2006235576A (ja) | 2006-09-07 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| KR101118000B1 (ko) | 액정 표시장치 | |

| KR100831919B1 (ko) | 액정 패널, 액정 텔레비전 및 액정 표시 장치 | |

| KR100831918B1 (ko) | 액정 패널, 액정 텔레비전 및 액정 표시 장치 | |

| JP5076302B2 (ja) | 液晶表示装置及びそれに有用な偏光板のセット | |

| JP3880996B2 (ja) | 楕円偏光板および液晶表示装置 | |

| JP5127046B2 (ja) | 積層光学フィルム、積層光学フィルムを用いた液晶パネルおよび液晶表示装置 | |

| JP2008134587A (ja) | マルチギャップ構造を有する液晶セルを備える液晶パネル、及び液晶表示装置 | |

| KR101172074B1 (ko) | 액정 표시 장치 및 상기 장치에 유용한 편광판 세트 | |

| JP2007206605A (ja) | 液晶パネルおよび液晶表示装置 | |

| JP2007041527A (ja) | 液晶パネルおよび液晶表示装置 | |

| JP2008020670A (ja) | 液晶パネル及び液晶表示装置 | |

| KR101199278B1 (ko) | 광학 필름, 편광판 및 액정 디스플레이 디바이스 | |

| JP2005520209A (ja) | 光学補償フィルム、偏光板および画像表示装置 | |

| WO2007097407A1 (ja) | 広視野角複合偏光板及び液晶表示装置 | |

| JP4333465B2 (ja) | 液晶表示装置 | |

| JP2007298960A (ja) | 液晶表示装置及びそれに用いる偏光板のセット | |

| WO2019009145A1 (ja) | 液晶表示装置 | |

| JP3938142B2 (ja) | 液晶表示装置 | |

| JP2005062670A (ja) | 光学異方性層、それを用いた位相差板、楕円偏光板及び液晶表示装置 | |

| JP2007225862A (ja) | 液晶パネルおよび液晶表示装置 | |

| JP5084029B2 (ja) | 積層光学フィルム、積層光学フィルムを用いた液晶パネルおよび液晶表示装置 | |

| JP2008256951A (ja) | 組み合わせ型偏光板 | |

| JP2009258606A (ja) | 偏光板及びそれを用いた液晶表示装置 | |

| JP2005099237A (ja) | 液晶表示装置 | |

| JP2013029562A (ja) | 積層光学フィルム、それを用いた液晶パネルおよび液晶表示装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| RD05 | Notification of revocation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7425 Effective date: 20080131 |

|

| RD05 | Notification of revocation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7425 Effective date: 20080515 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080910 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20080910 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20110608 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20110712 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110909 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20120731 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20120813 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150907 Year of fee payment: 3 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 5076302 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150907 Year of fee payment: 3 |

|

| S531 | Written request for registration of change of domicile |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |