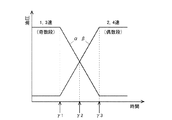

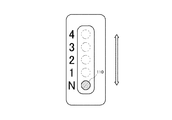

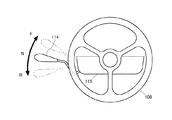

以下、本発明に係るトランスミッションの好ましい実施の形態について、添付図面を参照しつつ説明する。図1は本実施の形態に係るトランスミッションを適用した走行車輌を示す側面図、図2は第一実施例に係るトランスミッションのスケルトン図、図3は変速動作の際に油圧機構から第1油圧クラッチ機構及び第2油圧クラッチ機構に供給される作動油圧の時間的変化を示す図、図4は主変速レバーの平面図、図5はリバーサレバーを示す平面図、図6はリバーサレバー、主変速レバー、クラッチペダル、第1及び第2油圧クラッチ機構、第1及び第2変速機構用シフタ、前進及び後進用油圧クラッチ機構の操作系を示す図、図7は第二実施例に係るトランスミッションのスケルトン図である。

まず、第一実施例のトランスミッション200について、図1から図6を用いて説明する。図1に示す走行車輌(トラクタ)100は、車輌前後にそれぞれ左右一対の前輪101、101及び左右一対の後輪(駆動輪)102、102を懸架する本体103を備えており、該本体103の前部にボンネット106が配設され、該ボンネット106の内部には駆動源(ここではエンジン)105が配置されている。キャビン104内には、運転席107が設けられており、該運転席107の側部には主変速レバー110が突設され、前方にはステアリングハンドル108が配設されている。また、ハンドルコラム115の左側部には走行車輌100の前進及び後進を切り換える操作レバーであるリバーサレバー114が配設され、その下方のフロア上にはクラッチペダル123が配設されている。

走行車輌100は、駆動源105の後方に、トランスミッション200を備えたミッションケース109が配設され、該駆動源105からの動力をトランスミッション200に伝達して変速し、ここでは、後輪(駆動輪)102、102に駆動力を伝達し得るように構成されている。また、走行車輌100は、後部にトップリンク112やロアリンク113を備えた作業機装着装置を介して作業機(図示省略)が装着されており、駆動源105からの動力の一部がミッションケース109後面より突出したPTO軸111より、両端に自在継手が備えられた伸縮自在な伝動軸(図示省略)を介して前記作業機に伝達されて該作業機を駆動するように構成されている。

次に、トランスミッション200について詳述する。図2に示すように、トランスミッション200は、駆動源105から駆動輪102、102へ至る走行系伝動経路に介挿されており、入力軸210と、前進用油圧クラッチ機構410と、後進用油圧クラッチ機構420と、後進用伝動軸290と、主クラッチ出力軸291と、主変速軸292と、第1変速機構250と、第1伝動軸230と、第1油圧クラッチ機構240と、第2変速機構280と、第2伝動軸260と、第2油圧クラッチ機構270とを備えている。なお、ここでは、前進用油圧クラッチ機構410及び後進用油圧クラッチ機構420をメインクラッチとしている。該メインクラッチとは、駆動源(エンジン)105の全馬力を吸収できる性能を備えるクラッチのことである。

入力軸210は、駆動源105の出力軸に作動連結された単一の入力軸とされており、該入力軸210上にパイプ状の主クラッチ出力軸291が遊嵌され、該主クラッチ出力軸291の後部上にパイプ状の主変速軸292の前部がスプライン嵌合(または固定)されている。該入力軸210の後部はPTO軸111に連結され、該入力軸210の後部(またはPTO軸111)上にパイプ状の副変速用伝動軸516が遊嵌され、入力軸210と、主クラッチ出力軸291と、主変速軸292と、PTO軸111と、副変速用伝動軸516は同一軸心の延長上に配設されている。こうして、一つの軸心上に複数の軸を配置して、その軸上にクラッチと変速装置を配設して、コンパクト化を実現している。

また、入力軸210と平行に後進用伝動軸290が配置され、該後進用伝動軸290の後方に主変速出力軸910が配置され、該主変速出力軸910上の前部にパイプ状の第1伝動軸230が遊嵌され、主変速出力軸910上の後部にパイプ状の第2伝動軸260が遊嵌され、該主変速出力軸910の後方に出力軸960が配置され、後進用伝動軸290と、主変速出力軸910と、第1伝動軸230と、第2伝動軸260と、出力軸960は同一軸心の延長上に配設されている。

そして、前記入力軸210上に前後一対の油圧クラッチからなるメインクラッチが配置され、該メインクラッチは後部に前進用油圧クラッチ機構410が配置され、その前部に後進用油圧クラッチ機構420が配置されている。また、前記主変速軸292と第1伝動軸230の間、及び前記主変速軸292と第2伝動軸260の間には、それぞれ二組の主変速装置が配置され、主変速軸292上に第1速と第3速の奇数変速段と、第2速と第4速の偶数変速段が前後に配置されている。なお、奇数変速段と偶数変速段とは前後逆に配置してもよい。詳しくは、該主変速軸292上の前部に奇数変速段の第1変速機構250が配置され、その後部に偶数変速段の第2変速機構280が配置されている。また、主変速出力軸910の後部と、副変速用伝動軸516と、出力軸960の間には副変速機構500が配設されている。一方、メインクラッチ(前進用油圧クラッチ機構410)と主クラッチ出力軸291の間に歯車機構より構成される前進用駆動伝達機構118が配設され、前記メインクラッチ(後進用油圧クラッチ機構420)と主クラッチ出力軸291の間に歯車機構より構成される後進用駆動伝達機構119が配設されている。

前進用油圧クラッチ機構410は、入力軸210と主クラッチ出力軸291の間に多板式の油圧クラッチが形成され、後進用油圧クラッチ機構420は、入力軸210と後進ギヤ122のボス部の間に多板式の油圧クラッチが形成されている。前進用駆動伝達機構118は、前進用油圧クラッチ機構410から主クラッチ出力軸291及び主変速軸292へと直接的に伝えられる。後進用駆動伝達機構119は、入力軸210上に遊嵌された後進ギヤ122が中間アイドルギヤ430を介して、後進用伝動軸290上に固設された後進第1従動ギヤ940と噛合され、さらに、後進第1従動ギヤ940の後方の後進用伝動軸290上に固設された後進第2従動ギヤ920が、入力軸210上に遊嵌された後進第3従動ギヤ121と噛合されて、後進ギヤ122から主クラッチ出力軸291に動力が伝達されるように構成されている。前記前進用油圧クラッチ機構410と後進用油圧クラッチ機構420は、同心軸上で前後に一体的に形成されている。後進第3従動ギヤ121と後進ギヤ122は、前進用油圧クラッチ機構410と後進用油圧クラッチ機構420を挟んで前後両側に配置されている。なお、本実施例ではメインクラッチを多板式の油圧クラッチで構成しているが、パウダー式等のクラッチで構成することも可能である。

また、前記第1変速機構250と第1伝動軸230前部の間に、第1速歯車機構251aと第3速歯車機構251bが配置され、第2変速機構280と第2伝動軸260前部との間に、第2速歯車機構281aと第4速歯車機構281bが配設されている。

そして、前記主変速出力軸910上に主変速用の前後一対の油圧クラッチが配置され、該油圧クラッチは前部に第2油圧クラッチ機構270が配置され、その後部に第1油圧クラッチ機構240が配置されている。また、第1油圧クラッチ機構240と主変速軸292後部の間に歯車機構より構成される第2速歯車機構281aと第4速歯車機構281bが配設され、第2油圧クラッチ機構270と主変速軸292前部の間に歯車機構より構成される第1速歯車機構251aと第3速歯車機構251bが配設されている。つまり、第1及び第2油圧クラッチ機構240・270は、第1変速機構250(第1速歯車機構251a、第3速歯車機構251b)と第2変速機構280(第2速歯車機構281a、第4速歯車機構281b)の間(略中央)に前後対称に配置されていることになる。

詳しくは、第1速歯車機構251aは、主変速軸292上の前部に遊嵌される第1駆動ギヤ261が、第2油圧クラッチ機構270の入力側に一体的に設けられて第1伝動軸230上に固設された第1従動ギヤ230aと噛合されて動力伝達可能とされている。そして、第3速歯車機構251bは、第1駆動ギヤ261の前方の主変速軸292上に遊嵌される第3駆動ギヤ263が、第2油圧クラッチ機構270の入力側に一体的に設けられて第1伝動軸230上に固設された第3従動ギヤ230bと噛合されて動力伝達可能とされている。また、第2速歯車機構281aは、主変速軸292上の後部に遊嵌される第2駆動ギヤ262が、第1油圧クラッチ機構240の入力側に一体的に設けられて第2伝動軸260上に固設された第2従動ギヤ260aと噛合されて動力伝達可能とされている。そして、第4速歯車機構281bは、第2駆動ギヤ262の後方の主変速軸292上に遊嵌される第4駆動ギヤ264が、第1油圧クラッチ機構240の入力側に一体的に設けられて第2伝動軸260上に固設された第4従動ギヤ260bと噛合されて動力伝達可能とされている。そして、前記第1従動ギヤ230a及び第3従動ギヤ230bと主変速出力軸910の間に第2油圧クラッチ機構270が形成され、第2従動ギヤ260a及び第4従動ギヤ260bと主変速出力軸910の間に第1油圧クラッチ機構240が形成され、該第1油圧クラッチ機構240と第2油圧クラッチ機構270は、同心軸上で前後に一体的に形成されている。第1従動ギヤ230a及び第3従動ギヤ230bと第2従動ギヤ260a及び第4従動ギヤ260bは、第1油圧クラッチ機構240と第2油圧クラッチ機構270を挟んで前後両側に配置されている。なお、本実施例ではクラッチを多板式の油圧クラッチで構成しているが、パウダー式等のクラッチで構成することも可能である。

こうして、第1変速機構250から第1速歯車機構251aまたは第3速歯車機構251bを介して第2油圧クラッチ機構270までの間に第1伝動経路200aが形成され、第2変速機構280から第2速歯車機構281aまたは第4速歯車機構281bを介して第1油圧クラッチ機構240までの間に第2伝動経路200bが形成されている。このように、主変速軸292から主変速出力軸910までの伝達経路は第1伝動経路200aと、第2伝動経路200bとを備えることで、簡単な伝動経路構成で、コンパクトなトランスミッションを構成することが可能となる。

このように、本発明では二つの軸線上にメインクラッチと主変速機構と第1及び第2油圧クラッチ機構240、270と副変速機構500とを配置することで、簡単な伝動経路構成で、コンパクトなトランスミッションを構成することが可能となる。

前進及び後進用油圧クラッチ機構410、420は、周知の油圧多板式のクラッチ構造であり、外部操作(リバーサレバー114操作)に基づき、制御バルブ(電磁バルブ624・625)を切り換えて圧油を送油して、前進用油圧クラッチ機構410または後進用油圧クラッチ機構420を「接」または「断」として、入力軸210の回転動力を主クラッチ出力軸291に選択的に伝達するように構成されている。前進用油圧クラッチ機構410が「接」とされ、後進用油圧クラッチ機構420が「断」とされている場合、入力軸210の回転動力は前進用油圧クラッチ機構410から主クラッチ出力軸291に伝達され(前進用駆動伝達機構118)、一方、後進用油圧クラッチ機構420が「接」とされ、前進用油圧クラッチ機構410が「断」とされている場合、入力軸210の回転動力は後進用油圧クラッチ機構420、後進用駆動伝達機構119を介して、前進用油圧クラッチ機構410とは回転方向を切り換えて主クラッチ出力軸291に伝達される。

また、第1変速機構250と第2変速機構280は、それぞれ複数の変速機構を備え、それぞれ複数段の変速比が得られるように構成されている。第1変速機構250及び第2変速機構280は、何れも駆動ギヤと従動ギヤとを予め噛み合わせた状態で変速するように構成した同期噛合型多段変速機構(シンクロメッシュ式変速機構)とされている。詳しくは、主変速軸292上の前部に奇数変速段(または偶数変速段)の同期噛合型多段変速機構が配置され、その後部に偶数変速段(または奇数変速段)の同期噛合型多段変速機構が配置されている。本実施例では、前部に第3速と第1速の奇数変速段の変速機構(第1変速機構250)が配置され、後部に第2速と第4速の偶数変速段の変速機構(第2変速機構280)が配置されている。

そして、主変速軸292上の前部に第3駆動ギヤ263と第1駆動ギヤ261が遊嵌され、その間の主変速軸292上に第1変速機構用シフタ252がスプライン嵌合されて、軸方向に摺動可能、かつ、相対回転不能に外嵌されて、変速操作手段の操作により前方または後方に摺動させて第3速または第1速に選択可能とされている。また、主変速軸292上の後部に第2駆動ギヤ262と第4駆動ギヤ264が遊嵌され、その間の主変速軸292上に第2変速機構用シフタ282がスプライン嵌合されて、軸方向に摺動可能、かつ、相対回転不能に外嵌されて、変速操作手段の操作により前方または後方に摺動させて第2速または第4速に選択可能とされている。第1変速機構用シフタ252及び第2変速機構用シフタ282は、何れも摩擦式の複式同期クラッチとされている。

第1及び第2油圧クラッチ機構240・270は、周知の油圧多板式のクラッチ構造であり、外部操作(主変速レバー110操作)に基づき、制御バルブ(電磁バルブ620・621)を切り換えて圧油を送油して、第1油圧クラッチ機構240または第2油圧クラッチ機構270を「接」として、主変速軸292の回転動力を第1伝動軸230または第2伝動軸260を介して主変速出力軸910に選択的に伝達するように構成されている。本実施例では、第1油圧クラッチ機構240は偶数の変速段の断接を行い、第2油圧クラッチ機構270は奇数の変速段の断接を行うが、第1油圧クラッチ機構240で奇数の変速段、第2油圧クラッチ機構270で偶数の変速段を断接する構成とすることも可能である。こうして、二つの軸心上で、二組の主変速装置の動力断接を可能として、コンパクトなトランスミッションを構成することが可能となる。

また、第1及び第2油圧クラッチ機構240・270は、図2に示すように油中に配置されていることにより、特別な潤滑手段が不要であるとともに、第1変速機構250と第2変速機構280の間(略中央)に前後対称に配置されていることにより、油圧クラッチをシンプルに構成でき、油圧クラッチの配置が容易である。

走行車両100は図6に示すように、制御装置600を備え、該制御装置600は、第1伝動経路200a及び第2伝動経路200bのうち一方の伝動経路(200aまたは200b)における変速機構(250または280)を第1外部操作(主変速レバー110操作)に応じた変速段の係合状態にし、かつ他方の伝動経路(200bまたは200a)における変速機構(280または250)を非係合状態にすると共に、一方の伝動経路(200aまたは200b)における油圧クラッチ機構(270または240)を動力伝達状態にし、かつ他方の伝動経路(200bまたは200a)における油圧クラッチ機構(240または270)を動力遮断状態にし、その後、次の第2外部操作(主変速レバー110操作)がなされると、一方の伝動経路(200aまたは200b)における変速機構(250または280)を前記第1外部操作に応じた変速段の係合状態にしたまま、他方の伝動経路(200bまたは200a)における変速機構(280または250)を前記第2外部操作に応じた変速段の係合状態にすると共に、一方の伝動経路(200aまたは200b)における油圧クラッチ機構(270または240)を徐々に動力伝達状態から動力遮断状態に移行させると同時に、他方の伝動経路(200bまたは200a)における油圧クラッチ機構(240または270)を、徐々に動力遮断状態から動力伝達状態に移行させるように構成されている。制御装置600は、詳しくは、中央処理装置(CPU)及び記憶部を備え、前記記憶部には、制御プログラムが記憶されており、例えば、ROM及びRAMを含んでいる。

また、前記制御装置600は、外部操作(リバーサレバー114操作)に応じた一方の油圧クラッチ機構(410または420)を動力伝達状態にし、かつ他方の油圧クラッチ機構(420または410)を動力遮断状態にし、その後、次の外部操作(リバーサレバー114操作)がなされると、他方の油圧クラッチ機構(420または410)を動力伝達状態にし、かつ一方の油圧クラッチ機構(410または420)を動力遮断状態にするように構成されている。

前記制御装置600には電磁バルブ620・621・622・623・624・625と、主変速レバー110の変速位置を検知する検知手段610と、リバーサレバー114のレバー位置を検知する検知手段611と、クラッチペダル123の踏込み位置を検知する検知手段612とが接続されている。

前記電磁バルブ620・621・624・625はソレノイドを作動させて油圧ポンプからの圧油の送油方向を切り換えて、第1油圧クラッチ機構240または第2油圧クラッチ機構270または前進用油圧クラッチ機構410または後進用油圧クラッチ機構420を断接するようにされている。このとき、電磁バルブ620・621・624・625はPWM制御されて、送油量が変更される。但し、電磁バルブ620・621・624・625は電磁比例バルブで構成することもでき、この場合、制御装置600からの印加電圧を調整することにより送油量を変更するように構成することもできる。

前記電磁バルブ622・623はソレノイドを作動させて油圧ポンプからの圧油の送油方向を切り換えて、シリンダ等のアクチュエータ630・631を摺動させて、第1変速機構用シフタ252と第2変速機構用シフタ282を摺動させて、主変速装置を第1速から第4速に変速できるようにされている。なお、電磁バルブ622・623・アクチュエータ630・631の代わりに、ソレノイドやモータ等のアクチュエータを適用する構成とすることも可能である。

次に、前後進切換の具体例について説明する。駆動源105は始動後、常時回転状態となっており、したがって、入力軸210は常時軸線回りの回転状態となっている。

リバーサレバー114をニュートラル位置Nから前進位置Fに操作すると、電磁バルブ624が切り換えられて、前進用油圧クラッチ機構410が「接」とされ、後進用油圧クラッチ機構420が「断」のままとなっており、入力軸210の回転動力は前進用油圧クラッチ機構410を介して主クラッチ出力軸291に伝達される。

次いで、リバーサレバー114を前進位置Fから後進位置Rに操作すると、電磁バルブ625が切り換えられて、前進用油圧クラッチ機構410が「断」とされてから後進用油圧クラッチ機構420が「接」とされて、入力軸210の回転動力は後進用油圧クラッチ機構420、後進用駆動伝達機構119を介して、前進用油圧クラッチ機構410とは回転方向を切り換えて主クラッチ出力軸291に伝達される。詳しくは、入力軸210から後進用油圧クラッチ機構420、後進用駆動伝達機構119の後進ギヤ122、中間アイドルギヤ430、後進第1従動ギヤ940、後進用伝動軸290、後進第2従動ギヤ920、後進第3従動ギヤ121と伝達されて主クラッチ出力軸291に動力が伝達される。

このような構成とすることで、トランスミッション200は、走行車輌100の前後進を切り換えできるようになっている。

そして、リバーサクラッチ(主クラッチ)を構成する一対の前進用油圧クラッチ機構410及び後進用油圧クラッチ機構420を作動させる電磁バルブ624、625は、リバーサレバー114及びクラッチペダル123と連動連結されており、クラッチペダル123を踏むと、検知手段612の信号が制御装置600に入力され、電磁バルブ624・625をOFFとして、前進及び後進用油圧クラッチ機構410・420が「断」とされて、動力は主クラッチ出力軸291に伝達されないように構成されている。

次に、変速動作の具体例について説明する。前述のように駆動源105は始動後、常時回転状態となっており、入力軸210は常時軸線回りの回転状態となっている。したがって、前進用油圧クラッチ機構410または後進用油圧クラッチ機構420が「接」となっている状態において、前述のようにして主クラッチ出力軸291は常時軸線回りの回転状態となっており、該主クラッチ出力軸291を介して主変速軸292も常時軸線回りの回転状態となっている。

前進用油圧クラッチ機構410、または後進用油圧クラッチ機構420が「接」となっている状態において、まず、主変速レバー110をニュートラル位置Nから第1速に変速すると、電磁バルブ622が切り換えられて、アクチュエータ630を作動させて、第1変速機構用シフタ252が摺動されて、第1速歯車機構251aにおける第1駆動ギヤ261の歯部と咬合されて、第1駆動ギヤ261から第1従動ギヤ230aを介して第1伝動軸230に動力が伝達可能となる。これと同時に、電磁バルブ621が切り換えられて、第2油圧クラッチ機構270が「接」とされて、主変速軸292から第1伝動経路200aを介して主変速出力軸910に動力が伝達される。詳しくは、主変速軸292から第1変速用シフタ252、第1駆動ギヤ261、第1従動ギヤ230a、第1伝動軸230、第2油圧クラッチ機構270と伝達されて主変速出力軸910に動力が伝達される。該主変速出力軸910からは、副変速機構500、デフ装置900を介して後輪(駆動輪)102・102に動力が伝達される。一方、第2伝動経路200bは、第1油圧クラッチ機構240が「断」とされているので、主変速軸292から主変速出力軸910への回転動力は伝達されない。

次いで、主変速レバー110を第1速から第2速に変速すると、電磁バルブ623が切り換えられて、アクチュエータ631を作動させて、第2変速機構用シフタ282が摺動されて、第2駆動ギヤ262の歯部と咬合されて、主変速軸292から第2駆動ギヤ262に動力が伝達可能となる。これと同時に、電磁バルブ621への作動電圧が徐々に減少され、電磁バルブ620への作動電圧が徐々に上昇され、図3に示すように、第2油圧クラッチ機構270へ送油される作動油圧αは徐々に低下され、第1油圧クラッチ機構240へ送油される作動油圧βは徐々に増加される。例えば、第1速の変速状態では(γ1参照)、第2油圧クラッチ機構270は「接」となっており、第1油圧クラッチ機構240は「断」となっている。そして、第1速から第2速へ変速する過渡期においては(γ2参照)、第2油圧クラッチ機構270への作動油圧が減少すると共に、第1油圧クラッチ機構240への作動油圧が増加して、第1油圧クラッチ機構240と第2油圧クラッチ機構270はともに滑りながら「接」となり、いわゆる半クラッチの状態となっており、第1伝動経路200a及び第2伝動経路200bに動力が伝達される。

そして、所定時間が経過して第2速に完全に変速された状態では(γ3参照)、第2油圧クラッチ機構270への作動油の送油が停止されて「断」となり、第1油圧クラッチ機構240への作動油圧が設定油圧となり「接」となる。そうすると、第1伝動経路200aには動力が伝達されず、第2伝動経路200bに動力が伝達される。詳しくは、主変速軸292から第2変速用シフタ282、第2駆動ギヤ262、第2従動ギヤ260a、第2伝動軸260、第1油圧クラッチ機構240と伝達されて主変速出力軸910に動力が伝達される。そして、同時に、電磁バルブ622が切り換えられて、アクチュエータ630を作動させて、第1変速機構用シフタ252が中立側に摺動される。

また、主変速レバー110を第2速から第3速に変速すると、電磁バルブ622が切り換えられて、アクチュエータ630を作動させて、第1変速機構用シフタ252が摺動されて、第3速歯車機構251bにおける第3駆動ギヤ263の歯部と咬合されて、主変速軸292から第3駆動ギヤ263に動力が伝達されるとともに、第1油圧クラッチ機構240への作動油圧を減少させて、第2油圧クラッチ機構270への作動油圧を増加させるように、電磁バルブ621、620が切り換えられる。こうして、前述のように半クラッチ状態を現出させて、第1伝動経路200a及び第2伝動経路200bに動力が伝達される。

そして、所定時間が経過して第3速に完全に変速された状態では(γ3参照)、第1油圧クラッチ機構240への作動油の送油が停止されて「断」となり、第2油圧クラッチ機構270への作動油圧が設定油圧となり「接」となる。そうすると、第2伝動経路200bには動力が伝達されず、第1伝動経路200aに動力が伝達される。詳しくは、主変速軸292から第1変速用シフタ252、第3駆動ギヤ263、第3従動ギヤ230b、第1伝動軸230、第2油圧クラッチ機構270と伝達されて主変速出力軸910に動力が伝達される。そして、同時に、電磁バルブ623が切り換えられて、アクチュエータ631を作動させて、第2変速機構用シフタ282が中立側に摺動される。

なお、ここでは、第1変速から第4変速のうち、第1変速から第2変速に変速する場合及び第2変速から第3変速に変速する場合を例にとって説明したが、同様の変速動作によって第3変速から第4変速にも切り換えることが可能である。第4変速に変速される際には、第2伝動経路200bにおいて、主変速軸292から第2変速用シフタ282、第4駆動ギヤ264、第4従動ギヤ260b、第2伝動軸260、第1油圧クラッチ機構240と伝達されて主変速出力軸910を通る第4変速の伝動経路が形成される。

また、第1変速から第3変速への変速動作の具体例について説明する。前述のように第1変速に変速されている状態では、第1変速機構用シフタ252が第1速歯車機構251aにおける第1駆動ギヤ261の歯部と咬合されて、第1駆動ギヤ261から第1従動ギヤ230aを介して第1伝動軸230に動力が伝達可能とされて、第1油圧クラッチ機構240が「断」とされて、第2油圧クラッチ機構270が「接」とされている。詳しくは、主変速軸292から第1変速用シフタ252、第1駆動ギヤ261、第1従動ギヤ230a、第1伝動軸230、第2油圧クラッチ機構270と伝達されて主変速出力軸910を通る第1変速の伝動経路が形成されている。一方、前進及び後進用油圧クラッチ機構410、420において、前進用油圧クラッチ機構410または後進用油圧クラッチ機構420が「接」とされて、後進用油圧クラッチ機構420または前進用油圧クラッチ機構410を「断」とされて、入力軸210の回転動力が前述のようにして主クラッチ出力軸291を介して主変速軸292に選択的に伝達されている。

そして、主変速レバー110を第1速から第3速に変速すると、第2油圧クラッチ機構270は引き続き「接」とされて、第1油圧クラッチ機構240も引き続き「断」とされているままで、「接」とされている前進用油圧クラッチ機構410(または後進用油圧クラッチ機構420)が「断」とされる。これと同時に、電磁バルブ622が切り換えられて、アクチュエータ630を作動させて、第1変速機構用シフタ252が摺動されて、第3速歯車機構251bにおける第3駆動ギヤ263の歯部と咬合されて、主変速軸292から第3駆動ギヤ263に動力が伝達可能となり、さらに、「断」とされた前進用油圧クラッチ機構410(または後進用油圧クラッチ機構420)が再び「接」とされる。このようにして、主変速軸292から第1変速用シフタ252、第3駆動ギヤ263、第3従動ギヤ230b、第1伝動軸230、第2油圧クラッチ機構270と伝達されて主変速出力軸910を通る第3変速の伝動経路が形成される。

なお、ここでは、第1変速から第3変速に変速する場合を例にとって説明したが、同様の変速動作によって第2変速から第4変速にも切り換えることが可能である。詳しくは、主変速レバー110を第2速から第4速に変速すると、第1油圧クラッチ機構240は引き続き「接」とされて、第2油圧クラッチ機構270も引き続き「断」とされているままで、「接」とされている前進用油圧クラッチ機構410(または後進用油圧クラッチ機構420)が「断」とされる。これと同時に、電磁バルブ623が切り換えられて、アクチュエータ631を作動させて、第2変速機構用シフタ282が摺動されて、第4速歯車機構281bにおける第4駆動ギヤ264の歯部と咬合されて、主変速軸292から第4駆動ギヤ264に動力が伝達可能となり、さらに、「断」とされた前進用油圧クラッチ機構410(または後進用油圧クラッチ機構420)が再び「接」とされる。このようにして、第2変速の伝動経路から第4変速の伝動経路へと変更される。

本実施の形態に係るトランスミッション200は、前記構成に加えて、主変速出力軸910と出力軸960(ここでは、デフ装置900の主駆動軸)との間で多段変速を行う副変速機構500をさらに備えている。詳しくは、出力軸960は、主変速出力軸910に略平行に配設されており、主変速出力軸910に同軸上に前後方向軸線回り回転自在に支持されている。副変速機構500は、ここでは、4段変速を行うように構成されており、副変速機構用ギヤ伝達機構510と、第1副変速機構用シフタ520と、第2副変速機構用シフタ540とを備えている。

副変速機構用ギヤ伝導機構510は、主変速出力軸910から出力軸960へ所定の変速比(ここでは減速比)で動力を伝達するように構成されている。詳しくは、副変速機構用ギヤ伝達機構510は、主変速出力軸910及び出力軸960に略平行に配設された副変速用伝動軸516と、所定の減速比とされた第1、第2、第3副変速用歯車機構511・512・513及びクリープ変速用歯車機構514とを備えている。第1副変速用歯車機構511は、ここでは、出力軸960上に回転自在に支持された第1副変速用ギヤ511aと、該第1副変速用ギヤ511aと噛合する第2副変速用ギヤ511bであって、副変速用伝動軸516に相対回転不能に設けられた第2副変速用ギヤ511bとを備えている。第2副変速用歯車機構512は、ここでは、出力軸960上に回転自在に支持された第3副変速用ギヤ512aと、該第3副変速用ギヤ512aと噛合する第4副変速用ギヤ512bであって、副変速用伝動軸516に相対回転不能に設けられた第4副変速用ギヤ512bとを備えている。第3副変速用歯車機構513は、ここでは、主変速出力軸910に相対回転不能に設けられた第5副変速用ギヤ513aと、該第5副変速用ギヤ513aと噛合する第6副変速用ギヤ513bであって、副変速用伝動軸516に相対回転不能に設けられた第6副変速用ギヤ513bとを備えている。クリープ変速用歯車機構514は、副変速用伝動軸516上に固設された第2副変速用ギヤ511bからクリープ歯車機構514bを介して出力軸960上に回転自在に支持された第7副変速用ギヤ514aに動力が伝達されるように構成されている。

第1副変速機構用シフタ520は、出力軸960上にスプライン嵌合されて、軸方向に摺動可能、かつ、相対回転不能に外嵌されて、副変速操作手段の操作により主変速出力軸910及び第3副変速用ギヤ512aの間で選択的に前方または後方に摺動されるようになっている。第1副変速機構用シフタ520を主変速出力軸910の端部の歯部と咬合させることで、主変速出力軸910の回転動力を出力軸960に伝達し得るようになっている。また、第1副変速機構用シフタ520を第3副変速用ギヤ512aの歯部と咬合させることで、主変速出力軸910の回転動力を第5副変速用ギヤ513a、第6副変速用ギヤ513b、副変速用伝動軸516、第4副変速用ギヤ512b、第3副変速用ギヤ512a、第1副変速機構用シフタ520を介して、出力軸960に伝達し得るようになっている。

第2副変速機構用シフタ540は、出力軸960上にスプライン嵌合されて、軸方向に摺動可能、かつ、相対回転不能に外嵌されて、副変速操作手段の操作により第1副変速用ギヤ511a及び第7副変速用ギヤ514aの間で選択的に前方または後方に摺動されるようになっている。第2副変速機構用シフタ540を第1副変速用ギヤ511aの歯部と咬合させることで、主変速出力軸910の回転動力を、第5副変速用ギヤ513a、第6副変速用ギヤ513b、副変速用伝動軸516、第2副変速用ギヤ511b、第1副変速用ギヤ511a、第2副変速機構用シフタ540を介して、出力軸960に伝達し得るようになっている。また、第2副変速機構用シフタ540を第7副変速用ギヤ514aの歯部と咬合させることで、主変速出力軸910の回転動力を第5副変速用ギヤ513a、第6副変速用ギヤ513b、副変速用伝動軸516、第2副変速用ギヤ511b、クリープ機構514b、第7副変速用ギヤ514a、第2副変速機構用シフタ540を介して、出力軸960に伝達し得るようになっている。

このような構成とすることで、トランスミッション200は、変速機構250、280及び油圧クラッチ機構240、270による変速を副変速できるようになっている。ここでは、前記第1から第6変速について第1から第3副変速段及びクリープ段の4段で副変速できるようになっている。

次に、第二実施例のトランスミッション200について、図7を加えて説明する。ただし、図7に示した第一実施例と同一符号の部材は、第二実施例において同一の構成であるため、詳細な説明は省略する。

第二実施例のトランスミッション200は、図7に示すように、入力軸210と、前進用油圧クラッチ機構410と、後進用油圧クラッチ機構420と、後進用伝動軸290と、主クラッチ出力軸291と、主変速軸292と、第1変速機構250と、第1伝動軸230と、第1油圧クラッチ機構240と、第2変速機構280と、第2伝動軸260と、第2油圧クラッチ機構270と、第3伝動軸293とを備えている。

入力軸210の後部はPTO軸111に連結され、該入力軸210後部(またはPTO軸111)上にパイプ状の第3伝動軸293と副変速用伝動軸516が遊嵌され、入力軸210と、主クラッチ出力軸291と、主変速軸292と、PTO軸111と、第3伝動軸293と、副変速用伝動軸516は同一軸心の延長上に配設されている。

また、前記後進用伝動軸290の後方に第1伝動軸230が配置され、該第1伝動軸230上の前部にパイプ状の第2伝動軸260が遊嵌され、第1伝動軸230上の後部にパイプ状の主変速出力軸910が遊嵌され、該主変速出力軸910の後方に出力軸960が配置され、後進用伝動軸290と、第1伝動軸230と、第2伝動軸260と、主変速出力軸910と、出力軸960は同一軸心の延長上に配設されている。

そして、前記主変速軸292と第1伝動軸230の間、及び前記主変速軸292と第2伝動軸260の間には、それぞれ二組の主変速装置が配置され、第1伝動軸230上に第1速と第3速の奇数変速段、第2伝動軸260上に第2速と第4速の偶数変速段が前後に配置されている。詳しくは、第1伝動軸230上の前部に奇数変速段の第1変速機構250が配置され、第2伝動軸260上の前部に偶数変速段の第2変速機構280が配置されている。

また、前記第1変速機構250と主変速軸292前部の間に、第1速歯車機構251aと第3速歯車機構251bが配置され、第2変速機構280と主変速軸292後部との間に、第2速歯車機構281aと第4速歯車機構281bが配設されている。

そして、前記第3伝動軸293上に主変速用の前後一対の油圧クラッチが配置され、該油圧クラッチは前部に第2油圧クラッチ機構270が配置され、その後部に第1油圧クラッチ機構240が配置されている。また、第1油圧クラッチ機構240と第1伝動軸230後部の間に歯車機構より構成される第1駆動伝達機構116が配設され、第2油圧クラッチ機構270と第2伝動軸260後部の間に歯車機構より構成される第2駆動伝達機構117が配設され、第3伝動軸293後部と主変速出力軸910前部の間に歯車機構より構成される第3駆動伝達機構930が配設されている。

詳しくは、第1駆動伝達機構116は、第1油圧クラッチ機構240の入力側に一体的に設けられて第3伝動軸293上に遊嵌される第1伝動ギヤ116aが、第1伝動軸230上に固設された第1出力ギヤ116bと噛合されて動力伝達可能とされている。第2駆動伝達機構117は、第2油圧クラッチ機構270の入力側に一体的に設けられて第1伝動ギヤ116aの前方の第3伝動軸293上に遊嵌される第2伝動ギヤ117aが、第2伝動軸260上に固設された第2出力ギヤ117bと噛合されて動力伝達可能とされている。そして、前記第1伝動ギヤ116aと第3伝動軸293の間に第1油圧クラッチ機構240が形成され、第2伝動ギヤ117aと第3伝動軸293の間に第2油圧クラッチ機構270が形成され、該第1油圧クラッチ機構240と第2油圧クラッチ機構270は、同心軸上で前後に一体的に形成されている。第1伝動ギヤ116aと第2伝動ギヤ117aは、第1油圧クラッチ機構240と第2油圧クラッチ機構270を挟んで前後両側に配置されている。また、第3駆動伝達機構930は、第3伝動軸293上の後部に固設された第3伝動ギヤ930aが、主変速出力軸910上の前部に固設された第3出力ギヤ930bと噛合されて動力伝達可能とされている。

こうして、第1変速機構250から第1駆動伝達機構116を介して第1油圧クラッチ機構240までの間に第1伝動経路200aが形成され、第2変速機構280から第2駆動伝達機構117を介して第2油圧クラッチ機構270までの間に第2伝動経路200bが形成されている。このように、主変速軸292から主変速出力軸910までの伝達経路は第1伝動経路200aと、第2伝動経路200bとを備えることで、簡単な伝動経路構成で、コンパクトなトランスミッションを構成することが可能となる。

また、第1変速機構250と第2変速機構280は、第1伝動軸230上の前部に奇数変速段(または偶数変速段)の同期噛合型多段変速機構が配置され、第2伝動軸260上の前部に偶数変速段(または奇数変速段)の同期噛合型多段変速機構が配置されている。本実施例では、前部に第3速と第1速の奇数変速段の変速機構(第1変速機構250)が配置され、後部に第2速と第4速の偶数変速段の変速機構(第2変速機構280)が配置されている。

そして、第1伝動軸230上の前部に第3駆動ギヤ263と第1駆動ギヤ261が遊嵌され、その間に第1変速機構用シフタ252がスプライン嵌合されて、軸方向に摺動可能、かつ、相対回転不能に外嵌されて、変速操作手段の操作により前方または後方に摺動させて第3速または第1速に選択可能とされている。また、第2伝動軸260上の前部に第2駆動ギヤ262と第4駆動ギヤ264が遊嵌され、その間に第2変速機構用シフタ282がスプライン嵌合されて、軸方向に摺動可能、かつ、相対回転不能に外嵌されて、変速操作手段の操作により前方または後方に摺動させて第2速または第4速に選択可能とされている。

第1及び第2油圧クラッチ機構240・270は、第1伝動軸230または第2伝動軸260の回転動力を第3伝動軸293に選択的に伝達するように構成されている。本実施例では、第1油圧クラッチ機構240は奇数の変速段の断接を行い、第2油圧クラッチ機構270は偶数の変速段の断接を行うが、第1油圧クラッチ機構240で偶数の変速段、第2油圧クラッチ機構270で奇数の変速段を断接する構成とすることも可能である。こうして、二つの軸心上で、二組の主変速装置の動力断接を可能として、コンパクトなトランスミッションを構成することが可能となる。

前記制御装置600は、第1伝動経路200a及び第2伝動経路200bのうち一方の伝動経路(200aまたは200b)における変速機構(250または280)を第1外部操作(主変速レバー110操作)に応じた変速段の係合状態にし、かつ他方の伝動経路(200bまたは200a)における変速機構(280または250)を非係合状態にすると共に、一方の伝動経路(200aまたは200b)における油圧クラッチ機構(240または270)を動力伝達状態にし、かつ他方の伝動経路(200bまたは200a)における油圧クラッチ機構(270または240)を動力遮断状態にし、その後、次の第2外部操作(主変速レバー110操作)がなされると、一方の伝動経路(200aまたは200b)における変速機構(250または280)を前記第1外部操作に応じた変速段の係合状態にしたまま、他方の伝動経路(200bまたは200a)における変速機構(280または250)を前記第2外部操作に応じた変速段の係合状態にすると共に、一方の伝動経路(200aまたは200b)における油圧クラッチ機構(240または270)を徐々に動力伝達状態から動力遮断状態に移行させると同時に他方の伝動経路(200bまたは200a)における油圧クラッチ機構(270または240)を徐々に動力遮断状態から動力伝達状態に移行させるように構成されている。

次に、変速動作の具体例について説明する。前進用油圧クラッチ機構410または後進用油圧クラッチ機構420が「接」となっている状態において、まず、主変速レバー110をニュートラル位置Nから第1速に変速すると、電磁バルブ622が切り換えられて、アクチュエータ630を作動させて、第1変速機構用シフタ252が摺動されて、第1速歯車機構251aにおける第1従動ギヤ230aの歯部と咬合されて、第1駆動ギヤ261から第1従動ギヤ230aを介して第1伝動軸230に動力が伝達可能となる。これと同時に、電磁バルブ620が切り換えられて、第1油圧クラッチ機構240が「接」とされて、主変速軸292から第1伝動経路200aを介して第3伝動軸293に動力が伝達される。詳しくは、主変速軸292から第1駆動ギヤ261、第1従動ギヤ230a、第1変速用シフタ252、第1伝動軸230、第1油圧クラッチ機構240と伝達されて第3伝動軸293に動力が伝達される。該第3伝動軸293からは、第3駆動伝達機構930、主変速出力軸910、副変速機構500、デフ装置900を介して後輪(駆動輪)102、102に動力が伝達される。一方、第2伝動経路200bは、第2油圧クラッチ機構270が「断」とされているので、主変速軸292から第3伝動軸293への回転動力は伝達されない。

次いで、主変速レバー110を第1速から第2速に変速すると、電磁バルブ623が切り換えられて、アクチュエータ631を作動させて、第2変速機構用シフタ282が摺動されて、第2従動ギヤ260aの歯部と咬合されて、第2従動ギヤ260aから第2伝動軸260に動力が伝達可能となる。これと同時に、電磁バルブ620への作動電圧が徐々に減少され、電磁バルブ621への作動電圧が徐々に上昇され、図3に示すように、第1油圧クラッチ機構240へ送油される作動油圧αは徐々に低下され、第2油圧クラッチ機構270へ送油される作動油圧βは徐々に増加される。例えば、第1速の変速状態では(γ1参照)、第1油圧クラッチ機構240は「接」となっており、第2油圧クラッチ機構270は「断」となっている。そして、第1速から第2速へ変速する過渡期においては(γ2参照)、第1油圧クラッチ機構240への作動油圧が減少すると共に、第2油圧クラッチ機構270への作動油圧が増加して、第1油圧クラッチ機構240と第2油圧クラッチ機構270はともに滑りながら「接」となり、いわゆる半クラッチの状態となっており、第1伝動経路200a及び第2伝動経路200bに動力が伝達される。

そして、所定時間が経過して第2速に完全に変速された状態では(γ3参照)、第1油圧クラッチ機構240への作動油の送油が停止されて「断」となり、第2油圧クラッチ機構270への作動油圧が設定油圧となり「接」となる。そうすると、第1伝動経路200aには動力が伝達されず、第2伝動経路200bに動力が伝達される。詳しくは、主変速軸292から第2駆動ギヤ262、第2従動ギヤ260a、第2変速用シフタ282、第2伝動軸260、第2油圧クラッチ機構270と伝達されて第3伝動軸293に動力が伝達される。そして、同時に、電磁バルブ622が切り換えられて、アクチュエータ630を作動させて、第1変速機構用シフタ252が中立側に摺動される。

また、主変速レバー110を第2速から第3速に変速すると、電磁バルブ622が切り換えられて、アクチュエータ630を作動させて、第1変速機構用シフタ252が摺動されて、第3速歯車機構251bにおける第3従動ギヤ230bの歯部と咬合されて、第3従動ギヤ230bから第1伝動軸230に動力が伝達されるとともに、第2油圧クラッチ機構270への作動油圧を減少させて、第1油圧クラッチ機構240への作動油圧を増加させるように、電磁バルブ621、620が切り換えられる。こうして、前述のように半クラッチ状態を現出させて、第1伝動経路200a及び第2伝動経路200bに動力が伝達される。

そして、所定時間が経過して第3速に完全に変速された状態では(γ3参照)、第2油圧クラッチ機構270への作動油の送油が停止されて「断」となり、第1油圧クラッチ機構240への作動油圧が設定油圧となり「接」となる。そうすると、第2伝動経路200bには動力が伝達されず、第1伝動経路200aに動力が伝達される。詳しくは、主変速軸292から第3駆動ギヤ263、第3従動ギヤ230b、第1変速用シフタ252、第1伝動軸230、第1油圧クラッチ機構240と伝達されて第3伝動軸293に動力が伝達される。そして、同時に、電磁バルブ623が切り換えられて、アクチュエータ631を作動させて、第2変速機構用シフタ282が中立側に摺動される。

なお、第4変速に変速される際には、第2伝動経路200bにおいて、主変速軸292から第4駆動ギヤ264、第4従動ギヤ260b、第2変速用シフタ282、第2伝動軸260、第2油圧クラッチ機構270と伝達されて第3伝動軸293を通る第4変速の伝動経路が形成される。

また、第1変速から第3変速への変速動作の具体例について説明する。前述のように第1変速に変速されている状態では、第1変速機構用シフタ252が第1速歯車機構251aにおける第1従動ギヤ230aの歯部と咬合されて、第1駆動ギヤ261から第1従動ギヤ230aを介して第1伝動軸230に動力が伝達可能とされて、第1油圧クラッチ機構240が「接」とされて、第2油圧クラッチ機構270が「断」とされている。詳しくは、主変速軸292から第1駆動ギヤ261、第1従動ギヤ230a、第1変速用シフタ252、第1伝動軸230、第1油圧クラッチ機構240と伝達されて第3伝動軸293を通る第1変速の伝動経路が形成されている。

そして、主変速レバー110を第1速から第3速に変速すると、第1油圧クラッチ機構240は引き続き「接」とされて、第2油圧クラッチ機構270も引き続き「断」とされているままで、「接」とされている前進用油圧クラッチ機構410(または後進用油圧クラッチ機構420)が「断」とされる。これと同時に、電磁バルブ622が切り換えられて、アクチュエータ630を作動させて、第1変速機構用シフタ252が摺動されて、第3速歯車機構251bにおける第3従動ギヤ230bの歯部と咬合されて、第3従動ギヤ230bから第1伝動軸230に動力が伝達可能となり、さらに、「断」とされた前進用油圧クラッチ機構410(または後進用油圧クラッチ機構420)が再び「接」とされる。このようにして、主変速軸292から第3駆動ギヤ263、第3従動ギヤ230b、第1変速用シフタ252、第1伝動軸230、第1油圧クラッチ機構240と伝達されて第3伝動軸293を通る第3変速の伝動経路が形成される。

なお、主変速レバー110を第2速から第4速に変速すると、第2油圧クラッチ機構270は引き続き「接」とされて、第1油圧クラッチ機構240も引き続き「断」とされているままで、「接」とされている前進用油圧クラッチ機構410(または後進用油圧クラッチ機構420)が「断」とされる。これと同時に、電磁バルブ623が切り換えられて、アクチュエータ631を作動させて、第2変速機構用シフタ282が摺動されて、第4速歯車機構281bにおける第4従動ギヤ260bの歯部と咬合されて、第4従動ギヤ260bから第2伝動軸260に動力が伝達可能となり、さらに、「断」とされた前進用油圧クラッチ機構410(または後進用油圧クラッチ機構420)が再び「接」とされる。このようにして、第2変速の伝動経路から第4変速の伝動経路へと変更される。

以上のように、トランスミッション200は、駆動源105から後輪(駆動輪)102、102へ動力が変速されて伝えられるトランスミッション200であって、前記駆動源105に作動連結された入力軸210と、前記入力軸210と平行に配置された主クラッチ出力軸291と、前記入力軸210上に配置されて、主クラッチ出力軸291に伝達される動力の回転方向を切り換える一対の前進及び後進用油圧クラッチ機構410、420と、前記一対の前進及び後進用油圧クラッチ機構410、420の出力側に配置された二組の歯車同期式の第1及び第2変速機構250、280と、前記二組の第1及び第2変速機構250、280の出力側に配置されて、二組の第1及び第2変速機構250、280のそれぞれから伝達される動力の断接を切り換える一対の第1及び第2油圧クラッチ機構240、270とを備え、前記二組の第1及び第2変速機構250、280による一の奇数変速段から他の奇数変速段、または一の偶数変速段から他の偶数変速段への変速動作において、前記一対の前進及び後進用油圧クラッチ機構410、420は、リバーサレバー114及びクラッチペダル123と連動連結されて、メインクラッチとされているものである。このような構成とすることで、従来の油圧クラッチ式変速装置のように各変速段に油圧クラッチを設けなくても、前後進切換及び主変速切換をノークラッチで切換操作できるため、別に主クラッチを設ける必要がなく、前進及び後進用油圧クラッチ機構410、420、第1及び第2油圧クラッチ機構240、270を安価にかつコンパクトに構成できるとともに、第1及び第2油圧クラッチ機構240、270が第1及び第2変速機構250、280の出力側に配置されることにより、第1及び第2油圧クラッチ機構240、270の負荷が軽減されて第1及び第2油圧クラッチ機構240、270を小さくできるため、ミッションケース109をコンパクトに構成することができ、トランスミッション200のコンパクト化を安価に実現できる。