JP4866485B2 - フッ素含有環状オレフィンポリマーを用いた反射防止膜 - Google Patents

フッ素含有環状オレフィンポリマーを用いた反射防止膜 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4866485B2 JP4866485B2 JP2011006655A JP2011006655A JP4866485B2 JP 4866485 B2 JP4866485 B2 JP 4866485B2 JP 2011006655 A JP2011006655 A JP 2011006655A JP 2011006655 A JP2011006655 A JP 2011006655A JP 4866485 B2 JP4866485 B2 JP 4866485B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- fluorine

- cyclic olefin

- polymer

- containing cyclic

- antireflection film

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

- 0 CCC1*(C(C2C(C3)C4)C4(C4)C34C(*)C(*)(*)*)C2(C)C(CC)*1 Chemical compound CCC1*(C(C2C(C3)C4)C4(C4)C34C(*)C(*)(*)*)C2(C)C(CC)*1 0.000 description 1

Landscapes

- Surface Treatment Of Optical Elements (AREA)

- Laminated Bodies (AREA)

- Polyoxymethylene Polymers And Polymers With Carbon-To-Carbon Bonds (AREA)

Description

また、非特許文献2によると、撮像機器の光学系内で発生する収差には、球面収差、コマ収差、非点収差、歪曲収差、像面収差といった単色収差と色収差がある。特に、色収差が大きくなると色にじみが大きくなり、カラー画像としての画質が極端に低下する。この色収差補正は、高屈折率レンズとアッベ数の大きいレンズを組み合わせた、組み合わせレンズによって改善できることが記載されている。

無色透明な低屈折率材料として、非特許文献3には、以下の一般式(2)であらわされる繰り返し構造単位を含む、D線波長光に対する屈折率が1.29〜1.31のパーフルオロポリマーが開示されている。

また上記のパーフルオロポリマーは、熱安定性が悪いために、高温で加熱成形すると、ポリマーが分解して腐食性のフッ素ガスを発生させる。このフッ素ガスによって、ステンレス製の成形用金型は腐食されるため、金型には耐腐食性を有する高価な材料を使用する必要がある。

従って、フッ素原子を含まない溶媒にも可溶であり、屈折率が低く、透明性が高く、および表面極性が高い、即ち水接触角が小さい、反射防止膜用の材料、また、屈折率が低く、高いアッベ数を有し、透明性が高く、表面極性が高く、および熱可塑性であるとともに、熱安定性が良好である、光学レンズ用の材料の開発が望まれている。

[1]高屈折率の透明基材と低屈折率の薄膜とが積層されてなる反射防止膜であって、

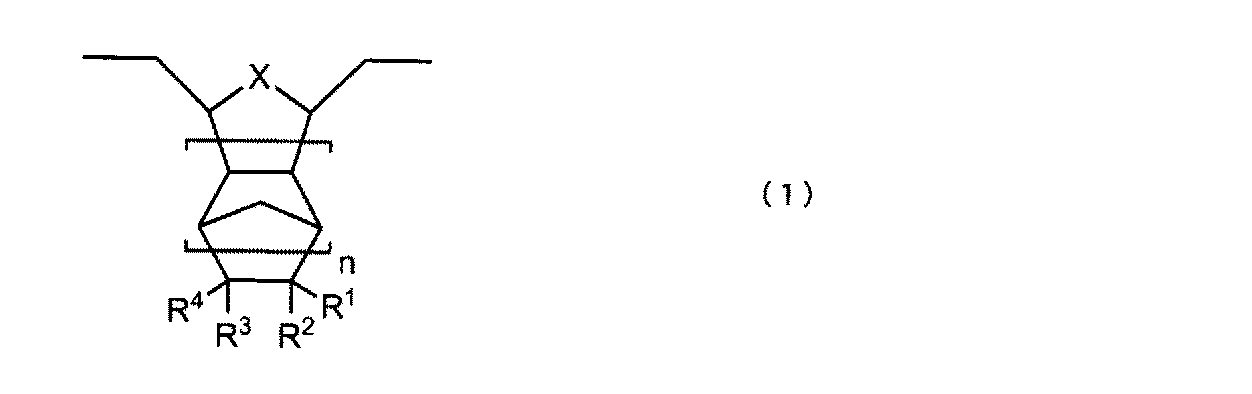

前記薄膜は、D線波長光に対する屈折率が1.48以下であり、かつ、少なくとも一般式(1)で表される繰り返し構造単位を有するフッ素含有環状オレフィンポリマーからなる、反射防止膜の提供。

[2]前記薄膜側から光が照射された場合において、前記透明基材表面の反射光と前記薄膜表面の反射光とが干渉することにより、光の反射を抑制する機能を有する、前記[1]に記載の反射防止膜の提供。

[3]一般式(1)で表わされる繰り返し構造単位中のフッ素原子の含有率が20〜75質量%である、前記[1]または[2]に記載の反射防止膜の提供。

[4]フッ素含有環状オレフィンポリマーの水接触角が105°以下である、前記[1]〜[3]のいずれかに記載の反射防止膜の提供。

[5]前記透明基材と前記薄膜との間にハードコート層を備える、前記[1]〜[4]のいずれかに記載の反射防止膜の提供。

[6]フッ素含有環状オレフィンポリマーのアッベ数が60以上である、前記[1]〜[5]のいずれかに記載の反射防止膜を提供することである。

また、表面極性が高いことから、薄膜やレンズの表面硬度を強化するための表面コート層との密着性が良好であり、更に透明性に優れ、アッベ数が60以上と大きいことから、色収差補正に際して高屈折率のレンズと組み合わせて好適に用いることができ、工業的に極めて価値がある。

本発明におけるフッ素含有環状オレフィンポリマーは、少なくとも一般式(1)で表される繰り返し構造単位を有することを特徴としている。

さらに詳しくは、式(1)中R1〜R4としては、例えば、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、トリフルオロエチル基、ペンタフルオロエチル基、ヘキサフルオロイソプロピル基、ヘプタフルオロイソプロピル基、ヘプタフルオロプロピル基、ヘキサフルオロ−2−メチルイソプロピル基、ノナフルオロブチル基、パーフルオロシクロペンチル基等のフッ素を含有する炭素原子数1〜10のアルキル;トリフルオロメトキシ基、トリフルオロエトキシ基、ペンタフルオロプロポキシ基、ペンタフルオロブトキシ基、ヘキサフルオロ−2−メチルイソプロポキシ基、ヘプタフルオロブトキシ基、パーフルオロシクロペントキシ基等のフッ素を含有する炭素原子数1〜10のアルコキシ;メトキシメチル基、エトキシメチル基、プロポキシメチル基、ブトキシメチル基、2−メチルイソプロポキシメチル基、ブトキシメチル基等の炭素原子数2〜10のエーテル基含有アルキルから選ばれる。また、nは、0または1の整数である。

フッ素原子の含有率(質量%)=( Fn × 19 ) × 100 / Fw (1)

ここで、数式(1)中、Fnは一般式(1)で表わされる構造単位中のフッ素原子の数、Fwは一般式(1)で表わされる構造単位の式量を表わす。

数式(1)で表されるフッ素原子の含有率は、20〜75質量%、好ましくは20〜70質量%である。

また、構造単位の同定と該構造単位中のフッ素含有率の測定は、NMRと元素分析を用いることによって測定することもできる。

これに対して、一般式(1)で表わされる特定の構造を有するとともに、上記のフッ素含有率が特定の範囲にある、本発明のフッ素含有環状オレフィンポリマーは、フッ素原子による電子吸引効果によって紫外領域での光吸収が小さくなり、D線波長光に対する屈折率が1.48以下と低いとともに、水接触角が105°以下の極めて優れた特性を有するポリマーである。

また、本発明におけるフッ素含有環状オレフィンポリマーは低屈折率であり、アッベ数が高い(以降、アッベ数が高いことを、高アッベ数と記載する)光学的特徴を有する。

なお、アッベ数とは、以下の数式(2)により表される数値で、可視光領域における屈折率変化の程度を示している。

ここで、数式(2)中、ndはD線屈折率(波長589nm)、nfはF線屈折率(波長486nm)、ncはC線屈折率(波長656nm)を表わす。

従って、高アッベ数の物質は、可視光領域において屈折率変化が小さく直進性の高い性質であることを表している。

本発明におけるフッ素含有環状オレフィンポリマーは低屈折率で、高アッベ数であることから、例えば、ディスプレイや反射防止膜等の情報表示分野の光学フィルム;カメラ、ビデオカメラ、プロジェクションテレビ、レーザープリンター、マイクロレンズアレイ等の撮像および投影用光学レンズ;光ファイバー、光ファイバー用コネクター、光導波路等の情報伝送部品などの光学部品材料に好適に用いることができる。

また、本発明のフッ素含有環状オレフィンポリマーは、可視光領域の光線透過率が80%以上、好ましくは85〜100%であることが好ましい。

また、本発明のフッ素含有環状オレフィンポリマーは、300℃で5分間加熱したときの質量減少量が0.1%未満、好ましくは0.07%未満であり、熱可塑性で且つ熱安定性に優れることから溶融成形することができる。

本発明においてフッ素含有環状オレフィンポリマーは、一般式(4)で表わされるフッ素含有環状オレフィン単量体を、開環重合触媒によって開環重合し、得られる重合体の主鎖のオレフィン部を水素添加処理することによって合成することができる。

さらにまた、これらの開環メタセシス重合触媒は、単独または、二種以上を組合わせて用いてもよい。

またフッ素含有環状オレフィンポリマーのオレフィン部の水素添加率に特に制限はないが、80%以上、好ましくは90〜100%であることが好ましい。水素添加率が80%未満であれば、オレフィン部に起因する光の吸収によって、屈折率が高くなったり、耐熱性または耐候性を悪化させることがある。

また、水素添加反応を行なうに際して、該ポリマー中に重合に使用したモノマーが残存していてもよく、該モノマーが同時に水素添加されてもよい。

本発明の反射防止膜について具体的に説明する。

反射防止膜とは、該膜の表面での光の反射を抑制する機能を有する膜であり、光の反射抑制には、膜の表面に凹凸をつけて反射光を散乱させて防眩効果を利用する方法と、反射波の光の干渉効果を利用する方法がある。後者の効果を利用する反射防止膜は、高屈折率の透明基材と低屈折率の薄膜から構成されている。

本発明における反射防止膜は、一般式(1)で表わされるフッ素含有環状オレフィンポリマーからなる低屈折率の薄膜が、透明基材の片面、両面、中間のいずれに設けられていてもよく、また、本発明における反射防止膜は、透明基材上に設けられた低屈折率の塗布膜の他に、透明基材上に設けられた低屈折率の自立フィルムを含む。

本発明における透明基材としては、無機材料でも有機材料であっても特に制限はない。無機材料としては、例えば、ガラス、石英、スパッタリングや蒸着によって形成された酸化チタン、酸化ニオブ、酸化錫をドープした酸化インジウム等が例示される。また、有機材料としては、例えば、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ノルボルネン樹脂、塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂、ジエチレングリコールジアリルカーボネート樹脂等が例示される。

本発明におけるフッ素含有環状オレフィンポリマーは、フッ素含有置換基を一般式(1)に示す特定の位置に持つ特定の構造を有することから、フッ素を含まない有機溶媒にも良好に溶ける。一方、非特許文献3や特許文献1のパーフルオロポリマーでは、分子全体がフッ素で覆われた構造であるために、有機溶媒をはじく撥油性が強く、フッ素含有有機溶媒のみだけが該ポリマーを溶解できる。

フッ素含有有機溶媒としては、特に制限はないが、例えば、メタキシレンヘキサフロライド、ベンゾトリフロライド、フルオロベンゼン、ジフルオロベンゼン、ヘキサフルオロベンゼン、トリフルオロメチルベンゼン、メタキシレンヘキサフルオリド等のフッ素含有芳香族炭化水素;パーフルオロヘキサン、パーフルオロオクタン等のフッ素含有脂肪族炭化水素;パーフルオロシクロデカリン等のフッ素含有脂肪族環状炭化水素;パーフルオロ−2−ブチルテトラヒドロフラン等のフッ素含有エーテル類等をあげることができる。また、フッ素を含まない有機溶媒としては、特に制限はないが、例えば、テトラヒドロフラン(THF)、1,2−ジメトキシエタン等のエーテル類;酢酸エチル等のエステル類;メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類等をあげることができる。

本発明の反射防止膜の反射率は、空気と低屈折率薄膜との境界で反射した入射光の一部と、低屈折率の薄膜と透明基材の境界面で反射した入射光の干渉光によって決定される。そのために、低屈折率薄膜の膜厚は、光が干渉作用をおこす程度に薄いものが好ましい。

本発明の反射防止膜の膜厚は、使用するフッ素含有環状オレフィンポリマーの屈折率や測定波長にも依存するが、0.05〜10μmであり、0.05〜3μmであることが好ましい。この範囲であると、優れた反射防止効果が得られる。膜厚が薄すぎれば、例えば、入射光との干渉作用による反射率の低減が不十分になることがある。また、膜厚が厚すぎれば、例えば、薄膜が乾燥した際にソリが発生して透明基材から剥離することがある。

また、本発明における反射防止膜は、屈折率の異なる多層の膜を積層することによって、さらに低い反射率を得ることもできる。例えば、透明基材と低屈折率の薄膜との中間、あるいはハードコート層と低屈折率の薄膜との中間に、さらに高い屈折率の薄膜を設けることによって反射率の低い反射防止膜を得ることができる。

本発明の光学レンズについて具体的に説明する。

光学レンズは、例えば、カメラ、ビデオカメラ等に使用する撮像レンズ;プロジェクションテレビ等に使用する投影用レンズ;レーザープリンターに使用するfθレンズやマイクロレンズアレイ等に使用されるレンズである。

本発明におけるフッ素含有環状オレフィンポリマーは、300℃で5分間加熱したときの質量減少量が0.1%未満であり、熱可塑性で且つ熱安定性に優れることから溶融成形することができる。加熱時の質量減少が小さいポリマーは、例えば、成型金型腐食の原因となるフッ化水素などの腐食性の高いフッ素含有ガスの発生量が少なくなるため、金型に耐腐食性を有する高価な材質を使用する必要がない。

さらに、本発明における光学レンズは、光の乱反射によって生じる透明性の低下を示す一つの指標であるヘイズ値が2%以下であることが好ましく、1%以下であることがより好ましい。なお、ヘイズの下限値は0.5%程度である。

なお、D線屈折率、全光線透過率、ヘイズ、水接触角測定には、厚さ1mmの熱プレス成形試料を使用した。アッベ数の測定には、酸化防止剤のIRGANOX1010を添加し、厚さ3mmに射出成形した試料を使用した。

構造単位中のフッ素原子の含有率は、以下の数式(1)により算出した。

フッ素原子の含有率(質量%)=( Fn × 19 ) × 100 / Fw (1)

ここで、数式(1)中、Fnは一般式(1)で表わされる構造単位中のフッ素原子の数、Fwは一般式(1)で表わされる構造単位の式量を表わす。

ゲルパーミュエーションクロマトグラフィー(GPC)を使用して、テトラヒドロフラン(THF)に溶解したポリマーの重量平均分子量(Mw)および数平均分子量(Mn)を以下の条件で、ポリスチレンスタンダードによって分子量を較正して測定した。

検出器:日本分光製830−RIおよび875−UV

カラム:Shodex k−806M,804,803,802.5

流量1.0ml/分

水素添加反応を行った開環メタセシス重合体の粉末を重水素化クロロホルム、または重水素化テトラヒドロフラン、またはヘキサフルオロベンゼンと重水素化クロロホルムの混合溶媒に溶解し、270MHz−1H−NMRスペクトルを用いてδ=4.5〜7.0ppmの主鎖の二重結合炭素に結合する水素に由来する吸収スペクトルの積分値より水素添加率を算出した。

島津製作所製DTG−60Aを用い、測定試料を空気雰囲下で温度300℃まで昇温した後に、そのままの温度にて20分間加熱を継続して質量減少量の測定を行った。

D線屈折率および、アッベ数は、アタゴ社製多波長アッベ屈折計を用いて測定を行なった。屈折率の測定は、表面が鏡面状のステンレス板を用いて熱プレス成形して得られた厚さ1mmの試験片、またアッベ数の測定は、熱安定剤としてIRGANAX1010を添加した試料を射出成形して得られた、厚さ3mmの試験片を用いて測定を行なった。

日本電色工業製ヘイズメーターNDH2000を用いて、表面が鏡面状のステンレス板を用いて熱プレス成形して得られた厚さ1mmの試験片の可視領域の全光線透過率とヘイズを評価した。

協和界面科学製自動接触角計CA−V型を用いて、表面が鏡面状のステンレス板を用いて熱プレス成形して得られた厚さ1mmの試験片を使用し、純水を滴下する液滴法によって測定し、解析ソフトFAMASを使用することによって評価を行った。

日立製U−4100分光光度計を用いて測定して、厚さ2mmの樹脂板上に塗布した反射防止膜の平均反射率を380〜780nmの波長領域において測定し、波長450〜650nmの平均反射率を算出して反射率とした。

5−(トリフルオロメチル)ビシクロ[2.2.1]ヘプト−2−エンと1,5−ヘキサジエンのTHF溶液に、Mo(N−2,6−(ME)2C6H3)(CHBut)(OC(CF3)3)2のTHF溶液を添加し、60℃にて開環メタセシス重合を行った。得られたポリマーのオレフィン部を、パラジウムカーボンによって160℃で水素添加反応を行い、フッ素含有環状オレフィンポリマーのTHF溶液を得た。得られたポリマーの水素添加率は100%、フッ素含有率は35質量%、重量平均分子量(Mw)は43000、分子量分布(Mw/Mn)は、1.54であった。

次いで、得られた水素添加後のポリマーのTHF溶液を0.1μmのメンブレンフィルターで濾過した後に、スピンコートによってポリカーボネート上に厚さ90nmの反射防止膜を作成した。

D線光波長における屈折率は1.45、光線透過率は94.0%、水接触角は95°であった。また、ポリカーボネート上に形成した反射防止膜の反射率は0.5%であった。

5,5,6−トリフルオロ−6−(トリフルオロメチル)ビシクロ[2.2.1]ヘプト−2−エンと1,5−ヘキサジエンの酢酸エチル溶液に、Mo(N−2,6−Pri 2C6H3)(CHCMe2Ph)(OCMe(CF3)2)2の酢酸エチル溶液を添加し、70℃にて開環メタセシス重合を行った。得られたポリマーのオレフィン部を、パラジウムカーボンによって160℃で水素添加反応を行い、フッ素含有環状オレフィンポリマーの酢酸エチル溶液を得た。得られたポリマーの水素添加率は100%、フッ素含有率は52質量%、重量平均分子量(Mw)は38000、分子量分布(Mw/Mn)は、1.70であった。

次いで、得られた水素添加後のポリマーの酢酸エチル溶液を0.1μmのメンブレンフィルターで濾過した後に、スピンコートによってポリエチレンテレフタレート上に厚さ120nmの反射防止膜を作成した。

D線光波長における屈折率は1.41、光線透過率は94.3%、水接触角は94°であった。また、ポリエチレンテレフタレートに形成した反射防止膜の反射率は0.4%であった。

実施例2の水素添加後のポリマーの酢酸エチル溶液を用いて、スピンコートによってポリカーボネート上に厚さ210nmの反射防止膜を作成した。ポリカーボネートに形成した反射防止膜の反射率は0.5%であった。

5,6−ジフルオロ−5−(トリフルオロメチル)−6−(ペンタフルオロエチル)ビシクロ[2.2.1]ヘプト−2−エンと1,5−ヘキサジエンのTHF溶液に、Mo(N−2,6−Pri 2C6H3)(CHBut)(OCMe(CF3)2)2のTHF溶液を添加し、60℃にて開環メタセシス重合を行った。得られたポリマーのオレフィン部を、パラジウムカーボンによって160℃で水素添加反応を行い、フッ素含有環状オレフィンポリマーのTHF溶液を得た。

次いで、粉体状のフッ素含有環状オレフィンポリマーをメチルエチルケトンに溶解させ、0.1μmのメンブレンフィルターで濾過した後に、スピンコートによってポリカーボネート上に厚さ110nmの反射防止膜を作成した。

D線光波長における屈折率は1.39、光線透過率は95.4%、水接触角は95°であった。また、ポリカーボネートに形成した反射防止薄膜の反射率は0.4%であった。

実施例4の水素添加後のポリマーのメチルエチルケトン溶液を用いて、スピンコートによってポリエチレンテレフタレート上に190nmの反射防止膜を作成した。ポリエチレンテレフタレートに形成した反射防止膜の反射率は0.5%であった。

5,6−ジフルオロ−5,6−(トリフルオロメチル)−7−オキサ−ビシクロ[2.2.1]ヘプト−2−エンと1,5−ヘキサジエンの酢酸エチル溶液に、Mo(N−2,6−Me2C6H3)(CHCMe2Ph)(OC(CF3)3)2の酢酸エチル溶液を添加し、70℃にて開環メタセシス重合を行った。得られたポリマーのオレフィン部を、パラジウムカーボンによって160℃で水素添加反応を行い、フッ素含有環状オレフィンポリマーの酢酸エチル溶液を得た。得られたポリマーの水素添加率は99.8%、フッ素含有率は56質量%、重量平均分子量(Mw)は70000、分子量分布(Mw/Mn)は、1.75であった。

次いで、得られた水素添加後のポリマーの酢酸エチル溶液を0.1μmのメンブレンフィルターで濾過した後に、スピンコートによってポリカーボネート上に厚さ105nmの反射防止膜を作成した。

D線光波長における屈折率は1.38、光線透過率は95.5%、水接触角は85°であった。また、ポリカーボネートに形成した反射防止膜の反射率は0.4%であった。

実施例6の水素添加後のポリマーの酢酸エチル溶液を用いて、スピンコートによってポリカーボネート上に厚さ180nmの反射防止膜を作成した。ポリカーボネートに形成した反射防止膜の反射率は0.5%であった。

等モル数の5,5,6−トリフルオロ−6−(トリフルオロメチル)ビシクロ[2.2.1]ヘプト−2−エンと5,6−ジフルオロ−5,6−(トリフルオロメチル)−7−オキサ−ビシクロ[2.2.1]ヘプト−2−エンに、さらに1,5−ヘキサジエンを加えた酢酸エチル溶液に、Mo(N−2,6−Me2C6H3)(CHCMe2Ph)(OC(CF3)3)2の酢酸エチル溶液を添加し、70℃にて開環メタセシス重合を行った。得られたポリマーのオレフィン部を、パラジウムカーボンによって160℃で水素添加反応を行い、フッ素含有環状オレフィンポリマーの酢酸エチル溶液を得た。得られたポリマーの水素添加率は99.3%、フッ素含有率は54質量%、重量平均分子量(Mw)は117000、分子量分布(Mw/Mn)は、1.52であった。

D線光波長における屈折率は1.39、光線透過率は95.3%、水接触角は92°であった。また、ポリエチレンテレフタレートに形成した反射防止薄膜の反射率は0.4%であった。

5−(パーフルオロデシル)−ビシクロ[2.2.1]ヘプト−2−エンと1,5−ヘキサジエンのトリフルオロメチルベンゼン溶液に、Mo(N−2,6−Pri 2C6H3)(CHCMe2Ph)(OCMe(CF3)2)2のトリフルオロメチルベンゼン溶液を添加し、70℃にて開環メタセシス重合を行った後、トリフルオロメチルベンゼン溶液をメタノールに加えて析出させ、濾過を行うことによって粉体状の水素添加前のポリマーを得た。次いで、該水素添加処理前のポリマーをTHF溶液として、該ポリマーのオレフィン部を、パラジウムカーボンによって160℃で水素添加反応を行い、フッ素含有環状オレフィンポリマーのTHF溶液を得た。

次いで、粉体状のフッ素含有環状オレフィンポリマーをメチルエチルケトンに溶解させ、0.1μmのメンブレンフィルターで濾過した後に、スピンコートによってポリエチレンテレフタレート上に厚さ120nmの反射防止膜を作成した。D線光波長における屈折率は1.35、光線透過率は95.8%、水接触角は100°であった。また、ポリカーボネートに形成した反射防止薄膜の反射率は0.4%であった。

8−トリフルオロメチルテトラシクロ[4.4.0.12,5.17,10]−3−ドデセンと1,5−ヘキサジエンのTHF溶液に、Mo(N−2,6−Pri 2C6H3)(CHBut)(OCMe(CF3)2)2のTHF溶液を添加し、温度70℃にて開環メタセシス重合を行った。得られたポリマーのオレフィン部を、パラジウムカーボンによって160℃で水素添加反応を行い、フッ素含有環状オレフィンポリマーのTHF溶液を得た。得られた水素添加後のポリマーの水素添加率は99.5%、フッ素含有率は25質量%、重量平均分子量(Mw)は80000、分子量分布(Mw/Mn)は、2.12であった。

次いで、得られた粉体状のフッ素含有環状オレフィンポリマーをメチルエチルケトンに溶解させ、0.1μmのメンブレンフィルターで濾過した後に、スピンコートによってポリエチレンテレフタレート上に厚さ105nmの反射防止膜を作成した。D線光波長における屈折率は1.48、光線透過率は93.9%、水接触角は93°であった。また、ポリカーボネートに形成した反射防止薄膜の反射率は0.6%であった。

特許文献1の実施例1に従って、パーフルオロアリルビニルエーテルとジイソプロピルパーオキシジカーボネートから、脂環式のパーフルオロポリマーを合成した。得られたポリマーに、トルエン、THF、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、酢酸エチル、パーフルオロ(2−ブチルテトラヒドロフラン)をそれぞれ添加し、さらにスターラーチップを加えて12時間撹拌を行った。

パーフルオロ(2−ブチルテトラヒドロフラン)を添加したサンプルだけが溶解した。

比較例1で合成したポリマーの物性を評価した。繰り返し構造単位中のフッ素含有率は67質量%、D線波長光における屈折率は1.34であった。

また、該ポリマーをパーフルオロ(2−ブチルテトラヒドロフラン)溶液に調製し、0.1μmのメンブレンフィルターで濾過した後に、スピンコートによってポリカーボネート上に厚さ195nmの反射防止膜を作成した。反射率は、0.9%であった。

また、スピンコート前のポリカーボネートの水接触角は80°、その上にスピンコートして得られた反射防止薄膜の水接触角は112°であった。

実施例1において、フッ素含有環状オレフィン単量体を8−フルオロテトラシクロ[4.4.0.12,5.17,10]−3−ドデセンに代えたこと以外は、実施例1と同様に重合反応と水素添加反応を行った。水素添加処理よって得られたポリマーの水素添加率は99.2%、フッ素含有率は11質量%、重量平均分子量(Mw)は54000、分子量分布(Mw/Mn)は、2.10であった。次いで、得られた水素添加後のポリマーのTHF溶液を0.1μmのメンブレンフィルターで濾過した後に、メタノールに加えて析出させ、濾過を行うことによって粉体状のポリマーを得た。得られた粉体状のポリマーのD線光波長における屈折率は1.52、水接触角は91°であった。

実施例1において、フッ素含有環状オレフィン単量体を8,8−ジフルオロテトラシクロ[4.4.0.12,5.17,10]−3−ドデセンに代えたこと以外は、実施例1と同様に重合反応と水素添加反応を行った。得られた水素添加後のポリマーの水素添加率は99.5%、フッ素含有率は19質量%、重量平均分子量(Mw)は43000、分子量分布(Mw/Mn)は、2.01であった。

次いで、得られた水素添加後のポリマーのTHF溶液を0.1μmのメンブレンフィルターで濾過した後に、メタノールに加えて析出させ、濾過を行うことによって粉体状のポリマーを得た。得られた粉体状のポリマーのD線光波長における屈折率は1.51、水接触角は90°であった。

5−(トリフルオロメチル)ビシクロ[2.2.1]ヘプト−2−エンと1,5−ヘキサジエンのTHF溶液に、Mo(N−2,6−Me2C6H3)(CHBut)(OCMe(CF3)2)2のTHF溶液を添加し、60℃にて開環メタセシス重合を行った。得られたポリマーのオレフィン部を、パラジウムカーボンによって160℃で水素添加反応を行い、フッ素含有環状オレフィンポリマーのTHF溶液を得た。

得られた水素添加後のポリマーのTHF溶液を0.1μmのメンブレンフィルターで濾過した後に、メタノールに加えて析出させ、濾過を行うことによって粉体状のフッ素含有環状オレフィンポリマーを得た。該粉体状のポリマーの水素添加率は100%、フッ素含有率は35質量%、重量平均分子量(Mw)は190000、分子量分布(Mw/Mn)は、1.77であった。また、熱安定性の評価結果は0.05%であった。この粉体状のポリマーを120℃で射出成形した試料片のアッベ数は69であった。さらにまた、屈折率は、1.45、光線透過率は94.0%、水接触角は95°、ヘイズは0.8%であった。

5,5,6−トリフルオロ−6−(トリフルオロメチル)ビシクロ[2.2.1]ヘプト−2−エンと1,5−ヘキサジエンの酢酸エチル溶液に、Mo(N−2,6−Pri 2C6H3)(CHCMe2Ph)(OCMe(CF3)2)2の酢酸エチル溶液を添加し、70℃にて開環メタセシス重合を行った。得られたポリマーのオレフィン部を、パラジウムカーボンによって160℃で水素添加反応を行い、フッ素含有環状オレフィンポリマーの酢酸エチル溶液を得た。該水素添加後のポリマーの酢酸エチル溶液を0.1μmのメンブレンフィルターで濾過した後に、メタノールに加えて析出させ、濾過を行うことによって粉体状のフッ素含有環状オレフィンポリマーを得た。該粉体状のポリマーの水素添加率は100%、フッ素含有率は52質量%、重量平均分子量(Mw)は120000、分子量分布(Mw/Mn)は、1.71であった。また、熱安定性の評価結果は0.03%であった。この粉体状のポリマーを170℃で射出成形した試料片のアッベ数は80であった。さらにまた、屈折率は、1.41、光線透過率は94.2%、水接触角は94°、ヘイズは0.7%であった。

5,6−ジフルオロ−5−(トリフルオロメチル)−6−(ペンタフルオロエチル)ビシクロ[2.2.1]ヘプト−2−エンと1,5−ヘキサジエンのメタキシレンヘキサフルオライド溶液に、Mo(N−2,6−Pri 2C6H3)(CHBut)(OCMe(CF3)2)2のメタキシレンヘキサフルオライド溶液を添加し、60℃にて開環メタセシス重合を行った。得られたポリマーのメタキシレンヘキサフルオライド溶液をメタノールに加えて析出させ、濾過を行うことによって粉体状のポリマーを得た。

5,6−ビス(ノナフルオロブチル)−ビシクロ[2.2.1]ヘプト−2−エンと1,5−ヘキサジエンのトリフルオロメチルベンゼン溶液に、Mo(N−2,6−Pri 2C6H3)(CHCMe2Ph)(OCMe(CF3)2)2のトリフルオロメチルベンゼン溶液を添加し、60℃にて開環メタセシス重合を行った。

得られたポリマーのトリフルオロメチルベンゼン溶液をメタノールに加えて析出させ、濾過を行うことによって粉体状のポリマーを得た。該粉体状のポリマーをTHF溶液とし、該ポリマーのオレフィン部を、パラジウムカーボンによって160℃で水素添加反応を行い、フッ素含有環状オレフィンポリマーのTHF溶液を得た。

水素添加後のポリマーのTHF溶液を0.1μmのメンブレンフィルターで濾過した後に、メタノールに加えて析出させ、濾過を行うことによって粉体状のフッ素含有環状オレフィンポリマーを得た。粉体状のフッ素含有環状オレフィンポリマーの水素添加率は100%、フッ素含有率は64質量%、重量平均分子量(Mw)は89000、分子量分布(Mw/Mn)は、1.81であった。また、熱安定性の評価結果は0.05%であった。さらに粉体状のフッ素含有環状オレフィンポリマーを150℃で射出成形した試料片のアッベ数は89であった。また、屈折率は1.36、光線透過率は96.1%、ヘイズは0.8%、水接触角は95°であった。

5,6−ジフルオロ−5−トリフルオロメチル−6−ヘプタフルオロイソプロピル−ビシクロ[2.2.1]ヘプト−2−エンと1,5−ヘキサジエンのトリフルオロメチルベンゼン溶液に、Mo(N−2,6−Pri 2C6H3)(CHBut)(OCMe(CF3)2)2のトリフルオロメチルベンゼン溶液を添加し、70℃にて開環メタセシス重合を行った。得られたポリマーのトリフルオロメチルベンゼン溶液をメタノールに加えて析出させ、濾過を行うことによって粉体状のポリマーを得た。

得られた粉体状のポリマーをTHF溶液として、開環メタセシス重合体の二重結合を、パラジウムカーボンによって160℃で水素添加反応を行い、フッ素含有環状オレフィンポリマーのTHF溶液を得た。水素添加後のポリマーのTHF溶液を0.1μmのメンブレンフィルターで濾過した後に、メタノールに加えて析出させ、濾過を行うことによって粉体状のフッ素含有環状オレフィンポリマーを得た。粉体状のフッ素含有環状オレフィンポリマーの水素添加率は100%、フッ素含有率は62質量%、重量平均分子量(Mw)は105000、分子量分布(Mw/Mn)は、1.83であった。また、熱安定性の評価結果は0.03%であった。さらに粉体状のフッ素含有環状オレフィンポリマーを190℃で射出成形した試料片のアッベ数は94であった。また、屈折率は1.34、光線透過率は95.9%、ヘイズは0.8%、水接触角は96°であった。

比較例1で得たポリマーの熱安定性の評価結果は、0.1%であった。

ポリ(4−メチル−1−ペンテン)を300℃にてプレス成形し、厚さ1mmの板を成形した。得られた成形板のヘイズ測定結果は2.5%であった。

Claims (6)

- 高屈折率の透明基材と低屈折率の薄膜とが積層されてなる反射防止膜であって、

前記薄膜は、D線波長光に対する屈折率が1.48以下であり、かつ、少なくとも一般式(1)で表される繰り返し構造単位を有するフッ素含有環状オレフィンポリマーからなる、反射防止膜。

- 前記薄膜側から光が照射された場合において、前記透明基材表面の反射光と前記薄膜表面の反射光とが干渉することにより、光の反射を抑制する機能を有する、請求項1に記載の反射防止膜。

- 一般式(1)で表わされる繰り返し構造単位中のフッ素原子の含有率が20〜75質量%である、請求項1または2に記載の反射防止膜。

- フッ素含有環状オレフィンポリマーの水接触角が105°以下である、請求項1〜3のいずれか一項に記載の反射防止膜。

- 前記透明基材と前記薄膜との間にハードコート層を備える、請求項1〜4のいずれか一項に記載の反射防止膜。

- フッ素含有環状オレフィンポリマーのアッベ数が60以上である、請求項1〜5のいずれか一項に記載の反射防止膜。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2011006655A JP4866485B2 (ja) | 2011-01-17 | 2011-01-17 | フッ素含有環状オレフィンポリマーを用いた反射防止膜 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2011006655A JP4866485B2 (ja) | 2011-01-17 | 2011-01-17 | フッ素含有環状オレフィンポリマーを用いた反射防止膜 |

Related Parent Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2005375776A Division JP4866086B2 (ja) | 2005-12-27 | 2005-12-27 | 組み合わせレンズ、色収差の補正方法 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2011128632A JP2011128632A (ja) | 2011-06-30 |

| JP4866485B2 true JP4866485B2 (ja) | 2012-02-01 |

Family

ID=44291223

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2011006655A Expired - Fee Related JP4866485B2 (ja) | 2011-01-17 | 2011-01-17 | フッ素含有環状オレフィンポリマーを用いた反射防止膜 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4866485B2 (ja) |

Families Citing this family (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5922013B2 (ja) * | 2011-12-28 | 2016-05-24 | 富士フイルム株式会社 | 光学部材セット及びこれを用いた固体撮像素子 |

| JP5976575B2 (ja) * | 2012-08-31 | 2016-08-23 | 富士フイルム株式会社 | 低屈折率膜形成用硬化性組成物、光学部材セットの製造方法及び硬化性組成物の製造方法 |

| CN107207708A (zh) * | 2015-02-09 | 2017-09-26 | 旭硝子株式会社 | 含氟聚合物的制造方法 |

| JP7253340B2 (ja) * | 2018-09-04 | 2023-04-06 | アークレイ株式会社 | 光学素子及び光学素子の製造方法 |

-

2011

- 2011-01-17 JP JP2011006655A patent/JP4866485B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2011128632A (ja) | 2011-06-30 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP7298669B2 (ja) | ポリカーボネート樹脂、その製造方法及び光学レンズ | |

| JP6885852B2 (ja) | ポリカーボネート樹脂、その製造方法および光学成形体 | |

| CN103257376B (zh) | 光学透镜 | |

| CN106459572B (zh) | 聚碳酸酯树脂组合物以及使用该组合物的光学材料和光学透镜 | |

| JP6908026B2 (ja) | ポリカーボネート共重合体、それを用いた光学レンズ及びフィルム、並びに該共重合体の製造方法 | |

| TWI592714B (zh) | Special polycarbonate polarized glasses | |

| JP5284090B2 (ja) | 開環メタセシス重合体、その水素添加物およびその製造方法、並びにその用途 | |

| JP4866086B2 (ja) | 組み合わせレンズ、色収差の補正方法 | |

| JP4866485B2 (ja) | フッ素含有環状オレフィンポリマーを用いた反射防止膜 | |

| CN111630109A (zh) | 聚碳酸酯树脂组合物、其制造方法和光学透镜 | |

| US20180355106A1 (en) | Polycarbonate resin, molded article, optical member, and lens | |

| TW202043329A (zh) | 聚碳酸酯系樹脂組成物或共聚物及光學薄膜 | |

| TW202022016A (zh) | 聚酯碳酸酯樹脂及光學鏡片 | |

| JP5345379B2 (ja) | 光学材料用樹脂組成物とその成形体、光学部品およびレンズ | |

| JP4780919B2 (ja) | 光学レンズ | |

| CN105164559B (zh) | 光学膜 | |

| JP2007057916A (ja) | 光学レンズ | |

| CN108350262A (zh) | 树脂组合物以及含有其的光学透镜、片和膜 | |

| JP2005331858A (ja) | 光学ユニット | |

| CN115551942A (zh) | 树脂组合物以及含有该树脂组合物的光学透镜和光学膜 | |

| JPH07248418A (ja) | 反射防止性偏光板およびその製造方法 | |

| HK1230639A1 (en) | Polycarbonate resin composition, and optical material and optical lens each manufactured using same |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20111108 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20111111 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20141118 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 4866485 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |