JP4804012B2 - レンズ装置 - Google Patents

レンズ装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4804012B2 JP4804012B2 JP2005029624A JP2005029624A JP4804012B2 JP 4804012 B2 JP4804012 B2 JP 4804012B2 JP 2005029624 A JP2005029624 A JP 2005029624A JP 2005029624 A JP2005029624 A JP 2005029624A JP 4804012 B2 JP4804012 B2 JP 4804012B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- lens

- driving

- aperture

- camera

- time

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 73

- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 48

- 238000000034 method Methods 0.000 description 44

- 230000008569 process Effects 0.000 description 36

- 230000006854 communication Effects 0.000 description 29

- 238000004891 communication Methods 0.000 description 29

- 238000005375 photometry Methods 0.000 description 29

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 26

- 238000012545 processing Methods 0.000 description 21

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 20

- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 20

- 230000006870 function Effects 0.000 description 14

- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 12

- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 9

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 8

- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 6

- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 6

- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 6

- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 6

- 230000004907 flux Effects 0.000 description 5

- 230000008859 change Effects 0.000 description 4

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 4

- 238000012937 correction Methods 0.000 description 4

- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 3

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3

- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 3

- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 3

- 230000011514 reflex Effects 0.000 description 3

- 230000007175 bidirectional communication Effects 0.000 description 2

- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 2

- 238000012905 input function Methods 0.000 description 2

- LWUVWAREOOAHDW-UHFFFAOYSA-N lead silver Chemical compound [Ag].[Pb] LWUVWAREOOAHDW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2

- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2

- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 2

- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2

- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1

- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1

- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Studio Devices (AREA)

- Exposure Control For Cameras (AREA)

- Lens Barrels (AREA)

Description

一方、絞り機構においては、従来のメカ的な構成のものからステッピングモーター、電磁式メーター等の駆動源によって駆動されるものなどに移行しつつあり、これによって様々な制御を行なうことが可能となっている。

更にそれらの制御定数やカメラシステムとしての制御シーケンスやアツゴリズムを変更し、設定された絞り位置までの駆動時間短縮が、今後必要とされている。これらの高速化されたオートフォーカス制御及び絞り制御を使用してカメラでは連写速度の向上を行なうことが可能となり、このカメラの連写速度は他社のカメラとの性能の比較対象とされるケースがあり、今後、更なる性能の向上が必須となっている。

連写速度向上のための対応として、オートフォーカス用の焦点検出センサーが検出可能な絞り値まで一旦絞り駆動を行い、オートフォーカス後に、絞りを再駆動することで設定絞り値までの駆動時間を短縮することが可能となることが特開2000−162494号公報(特許文献1)により提案されている。

例えば、開放絞り値がF2.8のレンズにおいてF32まで絞り込む場合、7段分の駆動時間が必要となるが、特開2000−162494号公報(特許文献1)ではオートフォーカス検出可能絞り値をF5.6とすると、一旦、F5.6までの2段分だけ絞り、オートフォーカス後に残りの5段分だけ絞り駆動すれば良いため、絞り駆動に要する時間が短縮され、カメラの連写速度が向上する。

図2の横軸は絞り駆動時の累積時間、縦軸の上部は絞り値、縦軸の下部は駆動速度を各々示し、図2の下部はステッピングモーターの一般的な速度制御パターンが示され、加速、一定速、減速というそれぞれの制御速度で駆動される。

また、図2の下部より、ステッピングモーターは精度的な観点から1−2相励磁方式が一般的に使用されるが、通電が切れている場合は停止位置が不安定となるため、イニシャル通電を行なうことで初期の位置決めを行なうことが必要となる。また、停止時も駆動時の振動が残っている場合が多く、安定待ち時間が必要となり、これらの制御時間を全て加算した結果が絞り駆動に要する累積時間となる。

図2の上部では、例えば開放絞り値がF2.8のレンズをF32まで絞った場合の絞り値と累積時間との関係を表し、基本的には図2の下部の加減速及び一定速の各速度の逆数(時間)を表している。また、ステッピングモーターは前記したように通電が切れた場合は停止位置が不安定となり、絞り機構に使用すると絞りを開放値にした場合の絞り値が不安定となってしまう。この絞り値が不安定となることを避けるために、図5に示されるように通常はメカ的に固定された円板の内径寸法(開放径)で開放絞り値を決定し、ステッピングモーターの回転動作で絞り羽と呼ばれる複数の板を出し入れすることで絞り値を決定し、この絞り羽を前記した円板の内径以上にはみ出さない位置をモーターの初期位置とする。

つまり、図2及び図5に示されるように絞りを開放値から小絞り値まで駆動する場合、駆動の初期は、ステッピングモーターは駆動しているのに絞り値が変化しない領域が有り、これは所定の量だけモーターを駆動しないと前記した複数の絞り羽が出現しないからである。この一定量だけ駆動する区間を助走区間と呼び、この間の時間が助走時間となる。

上述した特開2000−162494号公報(特許文献1)に、図2に示されるパターンを当てはめてみると、特開2000−162494号公報(特許文献1)では少なくとも2回の絞り駆動が必要であり、この場合、同じF32に駆動したとすると1回で駆動を行なう場合より図2に示されるイニシャル通電時間、加減速時間、安定待ち時間を全て加算した時間分だけ余計に駆動時間が掛かる。また、駆動時間が長いことで電力も余計に消費される。

図3の上から順に、被写体或いはその周辺の光量を検出し、最適なシャッター速度及び絞り量を演算するための測光動作、その測光と同時に被写体の焦点状態を検出するためのAFセンサーに光量を蓄積する蓄積及び演算動作、蓄積動作終了と同時にミラーアップ動作、AFの演算が終了と共にレンズを駆動して被写体にピントを合わせる為のAF駆動動作、AFの蓄積動作終了と共に絞り駆動を行う露出動作、上記全ての動作が終了した時に初めて露光動作を行い撮影までのシーケンスが終了する。このシーケンス動作及び各動作時間はあくまでも一例であり、特にAFの蓄積時間や、AF駆動時間、絞り駆動時間、露光時間は被写体の焦点状態、光量などで大幅に変わる可能性がある。

上述の特開2000−162494号公報(特許文献1)では、予め絞りをAF検出に影響しない絞り値まで絞っておいて、露光時に適正な絞り値に絞りを駆動させることで絞りの駆動時間を短縮するが、レンズの起動時に絞り駆動を行なう動作であるため、図3にこの動作を当てはめてみると、測光時には既に絞りが絞っている状態となり、AFには影響しないが測光情報が誤検出する可能性が高く、最適な露光に至らないなどの不具合が発生する可能性が考えられる。

そこで、本発明は、カメラ本体部から供給される電圧情報やカメラ本体部の各種モードに応じて、カメラシステムとして最適かつスピーディに所望の光量に設定することができるレンズ装置を提供することを目的とする。

前記光量制御開始命令のみに基づき前記光量の制御を行なう第二のモードと、を備えるため、カメラ本体部から供給される電圧情報やカメラ本体部の各種モードに応じて、カメラシステムとして最適かつスピーディに所望の光量に設定することができる。

さらに、カメラの連写速度を大幅に改善でき、より高速で移動する被写体に対しても対応可能となる。

第2の本発明のレンズ装置によれば、カメラ本体部から通信された光量情報と光量制御開始命令に基づき前記光量の制御を行なう第一のモードと、

前記カメラ本体部より通信された所定の値の前記光量情報に達するまでの時間情報である制限時間情報と前記光量制御開始命令に基づき前記光量の制御を行なう第二のモードと、

を備えるため、カメラ本体部から供給される電圧情報やカメラ本体部の各種モードに応じて、カメラシステムとして最適かつスピーディに所望の光量に設定することができる。

さらに、カメラの連写速度を大幅に改善でき、より高速で移動する被写体に対しても対応可能となる。

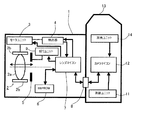

レンズ装置であるオートフォーカス式の交換レンズ1は、以下の構成要素を有する。

フォーカスユニット2は、被写体にピントを合わせるための光学レンズ2aと、その光学レンズ2aを保持して光軸方向に移動するメカ機構2bを含む。モーターユニット3は、フォーカスユニット2を光軸方向に移動させるための駆動源である不図示のモーターと、そのモーターの駆動力を伝達するための複数の不図示のギア列を含む。検出器4は、モーターユニット3内の一部のギアに、パルス板と呼ばれる周囲が着磁された円形上の板を接続し、そのモーターの回転に合わせてパルス板が回転して、それをMR素子で磁界の強弱を読み取って出力し、検出回路を経て発生するパルス出力をレンズマイコン7で読み取るように構成される。このパルス出力はフォーカスユニット2の移動量に等しく、他にパルス周期を読み取ることでフォーカスユニット2の移動速度を検出することも出来る。また、前記したMR素子の代わりにフォトインタラプタ、フォトリフレクタ等の光線式などの電気的な接触を検出するタイプも用いても良い。光量制御手段である絞り機構5は、カメラに入光する光量を制御する機構で、EEPROM6は、予め交換レンズに関する各種情報を記憶した回路で、本実施例1においては、例えばフォーカスユニット2の制御定数や絞り機構の制御定数を調整する場合等に使用している。レンズマイコン7はレンズ1の全ての制御を司る回路である。レンズマイコン7の機能として、汎用I/Oポート、シリアル通信機能、タイマーカウンタ機能、A/D機能、D/A機能、外部端子による複数の割込み入力機能等がある。接点ユニット8は、カメラ−レンズ間で通信するための接点であり、カメラ本体部とレンズと部とを接続して通信を行うための通信手段の構成要素である。カメラ側には複数の金属の突起が出ていて、レンズ側はその突起に接触するように金属切片が埋め込まれている。カメラ側の突起には電源端子、GND端子、通信入力端子、通信出力端子、同期クロック端子等が接続されていて、交換レンズ1をカメラ本体部13に装着するとレンズ側の突起と接触させるように構成され、レンズマイコン7はその接点を通じて同期式シリアル通信によるカメラ−レンズ間通信と電源供給を受けている。

絞りユニット9は、絞り機構5を動作させるための駆動源であるステッピングモーター及びその減速機構を含んだである。測距ユニット11は、カメラ本体部のオートフォーカス用の測距手段である。この測距ユニット11によって被写体までの焦点ズレ量を検出するように構成されている。この方式は現在のオートフォーカスの主流である位相差検出方式であり、詳しい説明は省略する。測距ユニット11は被写体までの距離を測定する方式でもなんら問題はない。

カメラマイコン12はカメラ本体部の全ての制御を司る回路である。カメラマイコン12はレンズマイコン7との通信や、測距ユニット11からの出力値からフォーカスユニット2の移動すべき量を割り出すように構成されている。

カメラ本体部13にはこの他に様々な機能が備わっているが、本発明とは無関係のため、説明を省略する。測光ユニット14は、被写体からの光量を検出し、カメラマイコン12はその検出値からシャッター速度及びレンズの絞り値を決定するための装置である。

また、図1の実線矢印は電気的接続を意味し、点線はメカ的接続を意味する。一点鎖線は光軸を表す。

カメラ本体部13は不図示のスイッチを有し、このスイッチの押し加減によってカメラの動作が異なり、例えば、軽く押した場合をS1、強く押した場合をS2とし、各々、S1はAF及び測光のみの動作とし、S2は更にレリーズ動作も含まれていることを示す。使用者によってスイッチが操作されると、カメラマイコン12は測距ユニット11と測光ユニット14を動作させる。測距ユニット11は被写体に焦点を合わせる為に内部のAFセンサーへ受光した光量を蓄積する動作を行なう。カメラマイコン12はこの蓄積開始から終了までの時間を内部メモリーに毎回記憶させる。測距ユニット11は蓄積が終了したら検出結果をカメラマイコン12に出力する。カメラマイコン12は検出結果から被写体像のズレ量(デフォーカス量)を導き出し、フォーカスユニット2の移動量を演算する。この時の演算に必要なレンズ情報(敏感度、AFセンサーとフィルムまたはCCD面ズレ量(AFズレ量)、検出器4内の最小駆動量に対するフォーカスユニット2の移動量等)をあらかじめレンズマイコン7と接点ユニット8を通して通信しておき、内部メモリーに記憶しておく。測光ユニット14は被写体からの反射光を検出し、カメラマイコン12に出力する。カメラマイコン12は現在のカメラの撮影モード(例えば連写、単写、ポートレイト、スポーツなど)に合わせて適正な絞り値とシャッター速度を演算して決定する。

また、カメラマイコン12は不図示のスイッチの状態がS2であった場合は、前述した測光検出が終了する直前でレンズマイコン7に第二の光量制御モードに対する光量制御開始命令である絞り機構5の動作開始命令(絞りのプリ駆動開始命令)を、接点ユニット8を通して送信する。この時のレンズ1の動作は後述する。

また、カメラマイコン12は測光検出後の演算処理及びAFセンサーの蓄積が終了した時点で、再度、レンズマイコン7に絞り値データ及び第一の光量制御モードに対する光量制御開始命令である絞り機構5の動作開始命令(絞りの本駆動開始命令)を送信する。カメラマイコン12はこの2つの通信によって絞り機構5を1回の動作で所定の絞り値に駆動することが出来るため、この後のシーケンス処理時間を短縮できることになる。

更にカメラマイコン12はAFセンサーの蓄積が終了した時点で図示されないミラーアップ動作や露光動作、レンズ1のAF駆動開始処理、ミラーダウン動作を行なう。

また、露光が終了したら銀鉛カメラの場合、フィルム巻き上げ動作等が行なわれ、デジタルカメラの場合は画像処理、表示処理、外部メモリーへの転送動作等が行なわれる。

次に、図1及び図4を参照して、本発明の実施例1の交換レンズ1及びカメラ本体部13の動作を更に詳しく説明する。

レンズ1はカメラ本体部13に装着されると始めにレンズマイコン7が初期化され、レンズマイコン7は初期化後にレンズ1内部の各ユニットを初期化する。レンズマイコン7は初期化が終了したことをステータス情報(レンズの状態を表す情報)でカメラマイコン12に接点ユニット8を通して通信する。カメラマイコン12は前述したように不図示のスイッチが使用者によって操作されると、AFに関する各種情報の送信要求をレンズマイコン7に通信し、レンズマイコン7はそれらの情報をEEPROM6のメモリーから読み出し、カメラマイコン12に送信する。

次に、カメラマイコン12は不図示のスイッチの状態を検出し、S2の状態であることを検知したら測距ユニット11と測光ユニット14を動作させる。測光ユニット14は被写体からの反射光を検出し、カメラマイコン12に出力する。カメラマイコン12は測光動作の終了直前でレンズマイコン7に対し絞り機構5のプリ駆動開始命令を送信する。レンズマイコン7はこの命令を受信すると絞りユニット9内のステッピングモーターに通電を開始する。

次に、電圧検出手段として機能するレンズマイコン7は接点ユニット8を通じてカメラ本体部から供給されている電源用の接点ピンの電圧を検出し、その検出結果からあらかじめ内部のメモリーに記憶されている複数の速度情報から、ステッピングモーターの回転速度を決定し、その速度でステッピングモーターの速度を制御する。この電圧検出はレンズマイコン7内のA/D変換機能を仕様する。なぜ電圧検出が必要かというと、カメラ本体部13から供給されている電圧が低い場合は絞りステッピングモーターに印加される電圧も低くなり、電圧が低いまま早い速度でステッピングモーターを回転させるとモーターの回転位相と電気的な通電位相がずれてしまう、いわゆるステッピングモーターの脱調現象が発生してしまうからである。この脱調現象が発生すると、絞りの停止位置がずれてしまうことになり、これを防止するために電圧を検出し、脱調現象が発生しない制御を行なっている。

測光動作が終了するとカメラマイコン12は現在のカメラの撮影モード(例えば連写、単写、ポートレイト、スポーツなど)に合わせて適正な絞り値とシャッター速度を演算して決定する。

測距ユニット11は被写体に焦点を合わせる為に内部のAFセンサーへ受光した光量を蓄積する動作を行なう。この蓄積が終了すると検出結果をカメラマイコン12に出力する。カメラマイコン12はAFの蓄積動作が終了し、かつ適正な絞り値が決定されたのでその情報と絞りの本駆動開始命令をレンズマイコン7に送信する。AFの蓄積が終了するのを待つのは、AFが使用している光束を蹴らないようにするためであり、従来例の特開2000−162494号公報(特許文献1)と同じ理由である。レンズマイコン7はこの本駆動命令を受信することにより、即座に本駆動の制御に切り換える。つまりプリ駆動と本駆動の制御上の差は前者が速度制御のみ行ない、後者はさらに所定駆動量制御を行なっていることである。カメラマイコン12はAFの蓄積後の結果からフォーカスレンズ2の移動量を演算にて決定し、レンズマイコン7にAF駆動開始命令と共に送信する。レンズマイコン7はAF駆動開始命令と駆動量を受信すると同時にモーターユニット3内のモーターに通電し、フォーカスユニット2の移動を開始させる。レンズマイコン7は検出器4によってモーターの駆動量を検出し、カメラマイコン12から受信した駆動量に達したらモーターユニット3内のモーターの通電を停止し、カメラマイコン12にフォーカスユニット2の停止情報を通信する。

測光の途中で絞り機構5のプリ駆動開始命令を出すのは、前述した図2及び図5の説明で、絞り機構には助走区間とイニシャル通電時間があることを解説したが、この助走区間の駆動時間及びイニシャル通電時間分だけ早くプリ駆動開始命令を送信することが出来る。これは図4のA表記している部分で、この時間はカメラ本体部13の露出には全く影響しないためである。

また、測光が終了していない状態とは所定絞り値が分からない状態であるため、このタイミングで絞り機構5の本駆動は出来ないことでプリ駆動命令が必要となる。更に、逆に絞りを小絞り値から開放値まで駆動する場合、図4に示される絞り駆動(露出)(1)と露光(2)のタイミングチャートで、露光終了直前で絞り機構5の駆動を開始しているが、これは前記内容と同ようにイニシャル通電時間分(B表記)だけはカメラ本体部13の露出に全く影響しないため先に駆動出来ることを表している。更に同図C表記の時間は安定待ち時間であり、この時間は図5の絞り羽が開放絞りの初期位置まで駆動されているため、絞り機構5の駆動終了時の振動が発生していてもカメラ本体部13の露出に全く影響しない位置での振動であるため、この間の時間はカメラシーケンス的に無視出来、カメラマイコン12は次のシーケンスに移行することが可能になる。

この時レンズマイコン7は、開放駆動時は安定待ち時間の経過を待たずにカメラマイコン12に対し、絞り機構5の駆動が終了したことを通信する。

また、プリ駆動開始命令や絞りの開放駆動命令を送信するタイミングはカメラマイコン12が決定することになるが、図4に示されるA及びB時間をカメラマイコン12内のメモリーにあらかじめ記憶して置くことでカメラマイコン12はそれぞれの測光時間、露光時間から最適な送信タイミングを決定することが出来る。更に各種の交換レンズで前記A、B時間が異なる場合は、各レンズの最小時間を記憶させることでも良い。

また、AFの蓄積時間や、AF駆動時間、絞り駆動時間、露光時間は被写体の焦点状態、光量などで大幅に変わる可能性があるため、各時間はカメラマイコン12が例えば過去の各時間の推移状態をもとに予測或いは平均値から算出するなどで決定することでも良い。

また、本実施例1ではAFの測距及びAF駆動を1回しか行なわないことが前提となっているが、連続でAFを行ない、最終的に露光動作に入る直前にこのプリ駆動開始命令を送るシーケンスの方が、より現実的なカメラシーケンスと考えられる。

以上、説明したように絞りのプリ駆動開始命令を追加したことで絞り駆動を1回で駆動することが出来、また、絞り機構5の構造を考慮した露光シーケンスにすることで、これらA,B,Cの各時間分だけカメラ本体部13としての連写速度を早くすることが可能となる。

初めに前提条件としてカメラ本体部13はデジタルカメラであり、連写モード、AF動作は1回に限定し、そのAF駆動が終了したら即座に露光動作を行なうモードに設定されているものとする。

また、蓄積時間はあらかじめ前回の時間を記憶しておき、その時間をもとに絞りのプリ駆動を行なってもAFで検出する光束をけらない前に蓄積が終了するものとする。その他のタイミングは図4と同等となるケースとする。

(ステップ100、101)

カメラ本体部13には通常、図示されないレリーズボタンが装備されていてこのレリーズボタンで使用者がカメラ本体部13に対して動作を促す仕様となっているのが一般的である。レリーズボタンは2段のストロークスイッチとなっていて、1段目(1ストローク)だけONしている場合はAF動作、2段目までONしている場合はAF動作及びレリーズ動作になるように設定されているのが一般的である。以下この1ストロークでのONを通常S1、2ストロークまでのONをS2(当然S1も押されている)と呼ぶ。初めにカメラマイコン12は使用者がS1だけONさせているかを判断する。何も押されていない場合はステップ100へ移行し、押されている場合はステップ102へ移行する。

(ステップ102)

S1が押されているため、カメラマイコン12はレンズマイコン7にAF演算に関する各種データの送信要求コマンドを送信する。このコマンドを受信したらレンズマイコン7は必要なデータを即座にカメラマイコン12に送信する。カメラマイコン12は受信したレンズデータを内部メモリーに記憶する。AF演算に必要なデータとはレンズのステータス情報、敏感度、AFセンサーとフィルムまたはCCD面ズレ量、検出器4内の最小駆動量に対するフォーカスユニット2の移動量等である。次にカメラマイコン12は測距ユニット11に測距開始の指令を出し、測距ユニット11はAFセンサーに入光する光量をCCDに蓄積する。また同時にカメラマイコン12は測光ユニット14に測光開始の指令を出し、測光ユニット14は測光センサーに入光する光量を検出する。

(ステップ103)

カメラマイコン12は図示されないレリーズボタンの状態を検出し、S2がONしているかを検出する。S2がONしている場合はステップ104へ移行し、OFFしている場合はステップ109に移行する。

カメラマイコンは測光ユニット14の測光が終了するまでの時間から、予め内部メモリーに記憶してある絞り機構5のイニシャル通電時間と助走駆動時間を加算した結果を減算し、その結果導き出された時間が経過するまで待つ。これは絞り機構5のイニシャル通電時間と助走駆動時間を加算した時間の間だけ絞り機構5を駆動させても露出には影響しないからである。測光の終了時間は過去の測光終了データ情報から推測することで対応する。この時間が経過したらカメラマイコン12はS2がONしているため、レンズマイコン7に絞り機構5のプリ駆動コマンドを送信して良いかを判断する。この判断は、過去のAFセンサーの蓄積時間情報から判断する。蓄積時間が長い場合にプリ駆動を行なうと、AFセンサーの蓄積中に絞りがAFセンサーの光量−電圧変換を妨げる位置まで駆動してしまうことが考えられ、この場合AFセンサーにノイズ量が増大して被写体までの焦点ズレ量が正確に検出出来ないことになってしまう。この過去の蓄積終了時間から絞り機構5のプリ駆動による駆動時間がAFの光束を蹴らない時間であると判断した場合はステップ105へ移行し、プリ駆動が不可と判断した場合はステップ106へ移行する。また、プリ駆動の駆動時間は過去の本駆動時間から学習する方法で良い。

(ステップ105)

カメラマイコン12はステップ104で絞り機構5のプリ駆動が可能と判断したため、レンズマイコン7に対し、プリ駆動開始コマンド(第二のモードでの光量制御開始命令)を送信する。

(ステップ106)

測光ユニット14は測光が終了すると、検出した光量データをカメラマイコン12に転送し、カメラマイコン12は最適なシャッター速度及び絞り量を演算する。カメラマイコン12はAFの蓄積が終了したか、或いは転送された測光データから最適なシャッター速度及び絞り量の演算が終了したかを判断する。2つの内、両方共終了した場合はステップ107に移行し、どちらか一方でも終了していない場合はステップ106を繰り返す。測距ユニット11は蓄積が終了したら、そのデータをカメラマイコン12に転送し、この転送終了でカメラマイコン12は蓄積終了かどうかを判断している。

(ステップ107)

カメラマイコン12はAFの蓄積及び演算が終了したため、演算結果から導き出した絞り量と絞り機構5の本駆動開始コマンド(第一のモードでの光量制御開始命令)をレンズマイコン7に送信する。

(ステップ108)

カメラマイコン12は露光開始の準備として図示されないシャッターの前に位置する図示されないミラーのアップ動作を開始する。

(ステップ109)

ステップ103でカメラマイコン12は図示されないレリーズボタンの状態を検出し、S2がOFFしている場合は直接このステップに移行し、また、ステップ108でミラーアップ動作を開始した後もこのステップに移行する。カメラマイコン12はステップ106でAFセンサーの蓄積結果を受け取り、被写体が合焦(焦点が合っている)状態かどうかを演算して判別する。合焦状態の場合はフォーカスユニット2を移動させる必要が無い為、Aに移行する。被写体に焦点が合っていない場合はステップ110に移行する。

(ステップ110)

カメラマイコン12は被写体に焦点が合っていない場合はレンズマイコン7にフォーカスユニット2の移動量と補正開始命令を送信する。

(ステップ111)

カメラマイコン12はレンズ1の状態を検出するためステータス情報送信要求通信をレンズマイコン7に通信する。レンズマイコン7はフォーカスユニット2の移動が終了したらカメラマイコン12に補正が終了したことをレンズのステータス情報で通信することになる。カメラマイコン12はこのフォーカスユニット2の移動が終了するまで待つ。

(ステップ112)

カメラマイコン12は図示されないレリーズボタンの状態を検出し、S2がONしているかを検出する。S2がONしている場合はステップ113へ移行し、OFFしている場合はステップ100(400)に移行する。

(ステップ113)

カメラマイコン12はステップ108(409)でミラーアップを開始したが、そのミラーアップ駆動が終了しているかを判断し、終了していない場合は終了を待つ。

(ステップ114)

カメラマイコン12はステップ107(408)で絞り機構5の駆動を開始したが(プリ駆動含む)、その絞り機構5の駆動が終了しているかをレンズのステータス情報要求通信をレンズマイコン7に通信する。レンズマイコン7は絞り機構5の駆動が終了したらカメラマイコン12に駆動が終了したことをレンズのステータス情報で通信することになる。カメラマイコン12はこの終了を待つ。

(ステップ115)

カメラマイコン12は前記した全ての制御が終了したため、図示されないシャッター動作を開始し、CCDへの露光を開始する。

(ステップ116)

カメラマイコン12はステップ106(407)で演算したシャッター速度からレリーズ時間を割り出し、また、あらかじめ内部メモリーに記憶してあるイニシャル通電時間を引いた時間が経過するまで待つ。これは露光中であっても露出に影響しない程度の時間だけ早く絞り機構5を駆動することで次の露光タイミングを早くすることが可能となるためである。

(ステップ117)

カメラマイコン12は絞り機構5の開放絞り側への本駆動開始コマンドをレンズマイコン7に送信する。この時、開放側駆動か小絞り側駆動かは、駆動量がプラス値なら小絞り、マイナス値なら開放という取り決めをあらかじめ行なっておくことで対応出来る。

(ステップ118)

カメラマイコン12は露光が終了するまで待つ。

(ステップ119)

カメラマイコン12は露光が終了したので図示されないミラーをダウン方向に駆動し、そのミラー駆動を含めたレンズ1の駆動処理が全て終了(レンズのステータス情報の変化)するまで待つ。また、待っている間に露光した画像データの処理、外部又は内部メモリーへの転送を行ない、全てが終了したらステップ100(400)へ移行する。

以上がカメラ本体部13の露光までの処理であり、カメラ本体部13は連写モードであるため、再びステップ100(400)から繰り返すことになる。

(ステップ200)

初めにカメラマイコン12とレンズマイコン7は双方向通信を行なう仕様となっていて、カメラマイコン12から通信が送信されると、レンズマイコン7はこの割り込み処理を実行することになる。レンズマイコン7はカメラマイコン12から送信されたコマンドを即座に解析し、次の動作を決定する。コマンドとはカメラマイコン12からレンズマイコン7への要求内容を表すコードデータで、あらかじめカメラとレンズで、このコードデータと通信内容を取り決めて置くことで、お互いの通信を成立させる仕様となっている。レンズマイコン7はこのコードデータであるコマンドを解析してカメラからの要求を判別する。コマンドの内容例としてフォーカスユニット2の移動命令、フォーカスユニット2の移動量受信要求、フォーカスユニット2の移動停止命令、絞りのプリ駆動許可命令、絞りの本駆動命令、絞り駆動量受信要求、光学に関する情報の送信要求(焦点距離、敏感度、AF誤差情報、FNo、レンズステータス情報等)などがあり、レンズマイコン7はこれらのコマンドデータを解析後、受信要求の場合は、次回の通信でカメラマイコン12から送信される情報を受信データとして内部メモリーに記憶し、解析の結果、送信要求の場合はカメラマイコン12が必要とするデータをカメラマイコン12に送信する。また、解析の結果、各ユニットの駆動許可命令の場合は、即座に各ユニットの駆動を開始する仕様となっている。

(ステップ201)

レンズマイコン7はカメラマイコン12からのコマンドを解析し、フォーカスユニット2の移動許可命令かを判別する。

(ステップ202)

ステップ201でコマンド解析の結果、フォーカスユニット2の移動許可命令の場合は、即座にフォーカスユニット2の移動を行なうため、モーターユニット3内のモーターに通電し、ギア列でその駆動力が伝達され、フォーカスユニット2の移動を行なう。また、レンズマイコン7内のステータス情報記憶メモリーにAF駆動中であることを記憶する。

(ステップ203)

レンズマイコン7はカメラマイコン12からのコマンドを解析し、絞りのプリ駆動許可命令かを判別する。

(ステップ204)

ステップ203でコマンド解析の結果、絞りのプリ駆動許可命令の場合は、レンズマイコン7は接点ユニット8から供給されている電圧を内部のA/D変換機能で読み取り、その読み取ったデータから絞りの駆動速度を決定して内部メモリーに記憶する。次に絞り機構5の駆動を行なうため、絞りユニット9内のステッピングモーターに通電し、ギア列でその駆動力が伝達され、絞り機構5駆動を行なう。また、内部メモリーのステータス情報に絞りのプリ駆動中であることを記憶する。

(ステップ205)

レンズマイコン7はカメラマイコン12からのコマンドを解析し、絞りの本駆動許可命令かを判別する。

(ステップ206)

ステップ205でコマンド解析の結果、絞りの本駆動許可命令の場合は、レンズマイコン7は接点ユニット8から供給されている電圧を内部のA/D変換機能で読み取り、その読み取ったデータから絞りの駆動速度を決定して内部メモリーに記憶する。次に即座に絞り機構5の駆動を行なうため、絞りユニット9内のステッピングモーターに通電し(プリ駆動中の場合は既に通電済み)、ギア列でその駆動力が伝達され、絞り機構5駆動を行なう。また、内部メモリーのステータス情報に絞りの本駆動中であることを記憶する。

(ステップ207及び208)

レンズマイコン7は受信したコマンドを解析してカメラマイコン12からの各種データの送信要求か受信要求かを判断し、送信要求の場合はそのコマンドに対応したデータを送信する。この時、カメラマイコン12から受信したコマンドデータがレンズのステータス情報であった場合、レンズマイコン7は現在フォーカスユニット2が移動中又は停止中、絞り機構5の駆動中又は停止中かをカメラマイコン12へのステータス情報として送信する。カメラマイコン12はこのステータス情報でレンズの状態を確認し、次のシーケンスを決定する。

また、カメラマイコン12から受信したコマンドを解析した結果、各種データの受信要求であった場合、レンズマイコン7は次の通信でそれらの情報をカメラマイコン12から受信し、内容別にデータを内部メモリーに記憶する。(送信データ及び受信データの例はステップ200で説明済み)

(ステップ209)

カメラマイコン12からの通信によるコマンド解析、データのセット、及び送信処理が終了したら割り込み処理を終了する。

(ステップ300及び301)

カメラ本体部13にレンズ1が取り付けられることで、レンズマイコン7には接点ユニット8を通じて電源が供給され、レンズマイコン7はリセット処理を実行する。リセット処理では、内部メモリーの初期化や、各ユニットへの通電禁止及び初期化等が行なわれる。各処理が終了したらステータス情報に初期化が終了したことを記録してカメラマイコン12送信する。また、レンズ1に取り付けられた図示されないスイッチ類の状態を検出し、内部メモリーに記憶する。このスイッチ類とは例えばオートフォーカスとマニュアルフォーカスの2つの動作モードを切り換えるスイッチや、ズーム位置情報、フォーカスユニット2の位置情報などがある。

(ステップ302)

初めにレンズマイコン7はフォーカスユニット2が移動中かどうかを内部メモリーのステータス情報から判断する。

(ステップ303)

ステップ302でフォーカスユニット2が移動中の場合は、あらかじめカメラマイコン12から受信している駆動量と検出器4で検出した駆動量とが等しいかを判別する。この駆動量が等しくなることでフォーカスユニット2が所定の位置に達したことを示す。

(ステップ304)

レンズマイコン7はフォーカスユニット2が所定位置に達していない場合は検出器4から出力されるパルス出力の周期を検出し、フォーカスユニット2があらかじめ設定された所定スピードに達しているか又は早過ぎないかを判別し、それぞれの場合に応じてモーターユニット3内のモーターへの通電電圧を可変し、所定の速度になるように制御する。

(ステップ305)

ステップ302でフォーカスユニット2が停止中の場合と、ステップ304の処理が終了すると、レンズマイコン7は絞り機構5が駆動中かを内部メモリーのステータス情報から判断する。駆動中ではない場合はステップ301に移行する。

(ステップ306)

ステップ305で絞り機構5が駆動中の場合は、この駆動がプリ駆動なのか本駆動なのかを判別する。(ステップ204又は206で内部メモリーに記憶済み)本駆動ならあらかじめカメラマイコン12から受信している駆動量と制御上の駆動量とが等しいかを判別する。この駆動量が等しくなることで絞り機構5が所定の位置に達したことを示す。

プリ駆動中又は駆動量が等しくない場合はステップ307に移行し、駆動量が等しい場合はステップ309へ移行する。

(ステップ307)

レンズマイコン7は絞り機構5が所定位置に達していない(駆動量が足りない)又は絞りのプリ駆動中の場合は、絞りユニット内のステッピングモーターへの通電パターンを切り換えるかを判断する。ステッピングモーターの駆動原理は、位相がずれた2相の電磁コイルへの通電を時間の経過と共に特定のパターンで切り換えることで回転力が発生する方式であるため、そのパターンを切り換える時間が経過したかを判断している。また、このパターンを切り換える回数が絞り機構5の駆動量と同じであるため、プリ駆動中の場合はこのパターンを切り換えた累積回数を記憶しておき、本駆動に切り換ったときは所定駆動量からプリ駆動時の累積回数を減算した結果を実質の所定駆動量としている。また、ステッピングモーターの回転速度はこの通電パターンを切り換える時間間隔で決定されるレンズマイコン7はその時間経過を内部タイマーで検出し、経過している場合は通電パターンを切り換える処理を行なう。また経過していない場合は何もせずステップ300に移行する。

(ステップ308)

ステップ303でフォーカスユニット2の位置が所定位置に達した(駆動量が所定駆動量と等しくなった)と判断したらモーターユニット3内のモーターへの通電を停止し、フォーカスユニット2の移動処理を終了する。この時、内部メモリーのステータス情報にAF駆動停止中であることを記憶してステップ300に移行する。

(ステップ309)

ステップ306で絞り機構5位置が所定位置に達した(駆動量が所定駆動量と等しくなった)と判断したら絞りユニット9内のステッピングモーターへの通電を停止し、絞り機構5の駆動処理を終了する。この時、内部メモリーのステータス情報に絞り駆動停止中(本駆動、プリ駆動の両方)であることを記憶してステップ300に移行する。

本発明の実施例1のレンズ装置では絞りのプリ駆動時の制御速度をカメラから供給される電圧の状態で変化させているのみであるが、実際にこのプリ駆動を使用する場合は、AFの蓄積時間の予測結果が大いに関係してくる。

予測時間に対し、実際の蓄積時間が短い場合は本駆動通信がカメラマイコン12から送信されるため、単に絞り駆動が終了するのを待っていれば良いが、蓄積時間が予測よりも長かった場合、絞り値によっては実施例1でも説明したようにAFの光束を蹴られることになり、この場合は、AFの検出精度の悪化を招いてしまう。

本発明の実施例2のレンズ装置ではこの点に関して更なる改良点を説明する。

図1のブロック図を参照して、本発明の実施例2の交換レンズ及びオートフォーカス式一眼レフカメラを、本発明の実施例1での説明と異なる部分のみを説明する。

レンズマイコン7はレンズ1の全ての制御を司る回路である。レンズマイコン7の機能として、汎用I/Oポート、シリアル通信機能、タイマーカウンタ機能、外部端子による複数の割込み入力機能等がある。

カメラ本体部13は図示されないスイッチを有し、このスイッチは押し加減によってカメラの動作が異なり、例えば、軽く押した場合をS1、強く押した場合をS2とし、それぞれS1はAF及び測光のみの動作とし、S2は更にレリーズ動作も含まれていることを示している。使用者によってそのスイッチが操作されると、カメラマイコン12は測距ユニット11と測光ユニット14を動作させる。測距ユニット11は被写体に焦点を合わせる為に内部のAFセンサーへ受光した光量を蓄積する動作を行なう。カメラマイコン12はこの蓄積開始から終了までの時間を内部メモリーに毎回記憶させる。測距ユニット11は蓄積が終了したら検出結果をカメラマイコン12に出力する。カメラマイコン12は検出結果から被写体像のズレ量(デフォーカス量)を導き出し、フォーカスユニット2の移動量を演算する。この時の演算に必要なレンズ情報(敏感度、AFセンサーとフィルムまたはCCD面ズレ量(AFズレ量)、検出器4内の最小駆動量に対するフォーカスユニット2の移動量等)をあらかじめレンズマイコン7と接点ユニット8を通して通信しておき、内部メモリーに記憶しておく。測光ユニット14は被写体からの反射光を検出し、カメラマイコン12に出力する。カメラマイコン12は現在のカメラの撮影モード(例えば連写、単写、ポートレイト、スポーツなど)に合わせて適正な絞り値とシャッター速度を演算して決定する。

また、カメラマイコン12は図示されないスイッチの状態がS2であった場合は、前述した測光検出が終了する直前で駆動時間制限データ(前回の蓄積時間−今回の蓄積開始から現在の時間まで)を演算し、接点ユニット8を通してレンズマイコン7に送信する。また、続けてカメラマイコン12はレンズマイコン7に第二の光量制御モードに対する光量制御開始命令である絞り機構5の動作開始命令(絞りのプリ駆動開始命令)を送信する。この2つの通信でレンズマイコン7は絞り機構5の制御を行なう。この駆動時間制限データの内容に関しては後述のレンズ1の動作で詳細に説明する。カメラマイコン12は測光検出後の演算処理及びAFセンサーの蓄積が終了した時点で、再度、レンズマイコン7に絞り値データ及び絞り機構5の動作開始命令(絞りの本駆動開始命令)を送信する。カメラマイコン12はこの2つの通信によって絞り機構5を1回の動作で所定の絞り値に駆動することが出来るため、この後のシーケンス処理時間を短縮できることになる。

更にカメラマイコン12はAFセンサーの蓄積が終了した時点で図示されないミラーアップ動作や露光動作、レンズ1のAF駆動開始処理、ミラーダウン動作を行なう。また、露光が終了したら銀鉛カメラの場合、フィルム巻き上げ動作等が行なわれ、デジタルカメラの場合は画像処理、表示処理、外部メモリーへの転送動作等が行なわれる。

前記したこれら一連のカメラシーケンスは図4のタイムチャートに示している。

次にカメラマイコン12は図示されないスイッチの状態を検出し、S2の状態であることを検知したら測距ユニット11と測光ユニット14を動作させる。測光ユニット14は被写体からの反射光を検出し、カメラマイコン12に出力する。カメラマイコン12は測光動作の終了直前でレンズマイコン7に対し絞り機構5のプリ駆動時間制限データをレンズマイコン7に送信する。また、カメラマイコン12は続けてプリ駆動開始命令をレンズマイコン7に送信する。

ここで駆動時間制限データについて説明する。

測距ユニット11内のCCD構造のAFセンサーは被写体の反射光を蓄積して被写体のピントのズレ量を検出する方式になっているが、この反射光を検出するためには交換レンズ1の光学系はF5.6より明るい光学系を形成していなければならない。つまりF5.6より暗い場合はAFセンサーにとって必要な反射光が蹴られてしまい(届かない)、検出誤差が増えてしまうことになる。逆に考えると開放絞り値がF5.6より明るいレンズはF5.6まで絞りを絞ったとしてもAF精度の良い検出結果が出力出来ることになる。

従来例の特開2000−162494号公報(特許文献1)ではこのAFの光束を蹴らない程度に絞りを絞った状態でAF検出を行なうため、AFの検出精度が良く、また予め絞りをある程度絞っていることで、露光時の絞り駆動時間が短くなることが特徴として挙げられている。但し絞りの駆動時間が2回に分けられているため、本発明ではこれを1回の絞り駆動で行なった方が、より絞りの駆動時間が短くなることを指摘し、改良を考案したものである。

これらのことから絞りの駆動を1回で行ない、かつ前記したようにAF精度を損なわない方法として測光の終了直前で絞りをプリ駆動させ、AFセンサーの蓄積が終了した時点で絞り機構5がF5.6であることが最も理想的なシーケンスであることが分かる。

そこで本発明の実施例2では前回のAFの蓄積時間をカメラマイコン12が記憶しておき、その時間値から今回の蓄積開始からプリ駆動開始までの時間を減算した時間がプリ駆動でF5.6に達するべき時間としてシーケンスを組むことで理想的なシーケンスとなると考えている。レンズマイコン7はこの時間データとプリ駆動命令を受信し、その時間で開放からF5.6にするまでの速度データを演算して絞り機構5の制御を行なうことになる。

また、本発明の実施例2の方法を採用することにより、AFの蓄積時間が長くなった場合でもAFの光束がけられない制御となっているため、更に良好なシステムとなる。

レンズマイコン7はこの2つの命令を受信すると絞りユニット9内のステッピングモーターに通電を開始する。測光動作が終了するとカメラマイコン12は現在のカメラの撮影モード(例えば連写、単写、ポートレイト、スポーツなど)に合わせて適正な絞り値とシャッター速度を演算して決定する。測距ユニット11は被写体に焦点を合わせる為に内部のAFセンサーへ受光した光量を蓄積する動作を行ない、この蓄積が終了すると検出結果をカメラマイコン12に出力する。カメラマイコン12はAFの蓄積動作が終了し、かつ適正な絞り値が決定されたのでその情報と絞りの本駆動開始命令をレンズマイコン7に送信する。レンズマイコン7はこの本駆動命令を受信することにより、即座に本駆動の制御に切り換える。つまりプリ駆動と本駆動の制御上の差は前者が制限時間内でF5.6まで駆動するための速度制御のみ行い、後者はさらに所定駆動量制御を行なっていることである。カメラマイコン12はAFの蓄積後の結果からレンズの駆動量を演算にて決定し、レンズマイコン7にAF駆動開始命令と共に送信する。レンズマイコン7はAF駆動開始命令と駆動量を受信すると同時にモーターユニット3内のモーターに通電し、AFユニット2の移動を開始させる。レンズマイコン7は検出器4によってモーターの駆動量を検出し、カメラマイコン12から受信した駆動量に達したらモーターユニット3内のモーターの通電を停止し、カメラマイコン12にAF駆動停止の情報を通信する。

測光の途中で絞り機構5のプリ駆動開始命令を出すのは、前述した図2及び図5の説明に関して、絞り機構としては助走区間とイニシャル通電時間があることを解説したが、この助走区間の駆動時間及びイニシャル通電時間分だけ早くプリ駆動開始命令を送信することが出来る。これは図4のA表記している部分で、この時間はカメラ本体部13の露出には全く影響しないためである。また、測光が終了していない状態とは所定絞り値が分からない状態であるため、このタイミングで絞り機構5の本駆動は出来ないことでプリ駆動命令が必要となる。

更に、逆に絞りを小絞り値から開放値まで駆動する場合、図4の絞り駆動(露出)(1)と露光(2)のタイミングチャートで、露光終了直前で絞り機構5の駆動を開始しているが、これは前記内容と同ようにイニシャル通電時間分(B表記)だけはカメラ本体部13の露出に全く影響しないため先に駆動出来ることを表している。更に同図C表記の時間は安定待ち時間であり、この時間は図5の絞り羽が開放絞りの初期位置まで駆動されているため、絞り機構5の駆動終了時の振動が発生していてもカメラ本体部13の露出に全く影響しない位置での振動であるため、この間の時間はカメラシーケンス的に無視出来、カメラマイコン12は次のシーケンスに移行することが可能になる。この時レンズマイコン7は、開放駆動時は安定待ち時間の経過を待たずにカメラマイコン12に対し、絞り機構5の駆動が終了したことを通信する。

また、プリ駆動開始命令や絞りの開放駆動命令を送信するタイミングはカメラマイコン12が決定することになるが、図4のA及びB時間をカメラマイコン12内のメモリーにあらかじめ記憶して置くことでカメラマイコン12はそれぞれの測光時間、露光時間から最適な送信タイミングを決定することが出来る。更に各種の交換レンズで前記A、B時間が異なる場合は、各レンズの最小時間を記憶させることでも良い。

また、AFの蓄積時間や、AF駆動時間、絞り駆動時間、露光時間は被写体の焦点状態、光量などで大幅に変わる可能性があるため、各時間はカメラマイコン12が例えば過去の各時間の推移状態をもとに予測或いは平均値から算出するなどで決定する必要がある。また、本実施例ではAFの測距及びAF駆動を1回しか行なわないことが前提となっているが、連続でAFを行ない、最終的に露光動作に入る直前にこのプリ駆動開始命令を送るシーケンスであってもなんら問題はない。

以上、説明したように絞りのプリ駆動制限時間とプリ駆動開始命令を追加し、また絞り機構5の構造を考慮した露光シーケンスにすることで、これらA,B,Cの各時間分だけカメラ本体部13としての連写速度を早くすることが可能となる。

初めに前提条件としてカメラ本体部13はデジタルカメラであり、連写モード、AF動作は1回に限定し、そのAF駆動が終了したら即座に露光動作を行なうモードに設定されているものとする。また、蓄積時間はあらかじめ前回の時間を記憶しておくものとする。その他のタイミングは図4と同等となるケースとする。

(ステップ400及び401)

カメラ本体部13には通常、図示されないレリーズボタンが装備されていてこのレリーズボタンで使用者がカメラ本体部13に対して動作を促す仕様となっているのが一般的である。レリーズボタンは2段のストロークスイッチとなっていて、1段目(1ストローク)だけONしている場合はAF動作、2段目までONしている場合はAF動作及びレリーズ動作になるように設定されているのが一般的である。以下この1ストロークでのONを通常S1、2ストロークまでのONをS2(当然S1も押されている)と呼ぶ。

初めにカメラマイコン12は使用者がS1だけONさせているかを判断する。何も押されていない場合はステップ400へ移行し、押されている場合はステップ402へ移行する。

(ステップ402)

S1が押されているため、カメラマイコン12はレンズマイコン7にAF演算に関する各種データの送信要求コマンドを送信する。このコマンドを受信したらレンズマイコン7は必要なデータを即座にカメラマイコン12に送信する。カメラマイコン12は受信したレンズデータを内部メモリーに記憶する。AF演算に必要なデータとはレンズのステータス情報、敏感度、AFセンサーとフィルムまたはCCD面ズレ量、検出器4内の最小駆動量に対するフォーカスユニット2の移動量等である。次にカメラマイコン12は測距ユニット11に測距開始の指令を出し、測距ユニット11はAFセンサーに入光する光量をCCDに蓄積する。また同時にカメラマイコン12は測光ユニット14に測光開始の指令を出し、測光ユニット14は測光センサーに入光する光量を検出する。

(ステップ403)

カメラマイコン12は図示されないレリーズボタンの状態を検出し、S2がONしているかを検出する。S2がONしている場合はステップ404へ移行し、OFFしている場合はステップ410に移行する。

(ステップ404)

カメラマイコンは測光ユニット14の測光が終了するまでの時間から、予め内部メモリーに記憶してある絞り機構5のイニシャル通電時間と助走駆動時間を加算した結果を減算し、その結果導き出された時間が経過するまで待つ。

これは絞り機構5のイニシャル通電時間と助走駆動時間を加算した時間の間だけ絞り機構5を駆動させても露出には影響しないからである。測光の終了時間は過去の測光終了データ情報から推測することで対応する。

カメラマイコン12はプリ駆動を開始出来る時間が経過したため、レンズマイコン7に対し、過去の蓄積時間−今回の蓄積開始から現在時間を演算してレンズマイコン7にデータ受信要求コマンドを送信後に演算データを送信する。この演算データがF5.6までの駆動時間制限データとなる。

(ステップ406)

カメラマイコン12レンズマイコン7にプリ駆動開始コマンドを送信する。レンズマイコン7はこの命令を受信したら直ちに絞り機構5の駆動を開始する準備を始める。

(ステップ407)

測光ユニット14は測光が終了すると、検出した光量データをカメラマイコン12に転送する。カメラマイコン12はAFの蓄積が終了したか、或いは転送された測光データから最適なシャッター速度及び絞り量の演算が終了したかを判断する。2つの内、両方共終了した場合はステップ408に移行し、どちらか一方でも終了していない場合はステップ407を繰り返す。測距ユニット11は蓄積が終了したら、そのデータをカメラマイコン12に転送し、この転送終了でカメラマイコン12は蓄積終了かどうかを判断する。

(ステップ408)

カメラマイコン12はAFの蓄積及び演算が終了したため、ステップ407での演算結果である絞り量と絞り機構5の本駆動開始コマンドをレンズマイコン7に送信する。

(ステップ409)

カメラマイコン12は露光開始の準備として図示されないシャッターの前に位置する図示されないミラーのアップ動作を開始する。

(ステップ410)

ステップ403でカメラマイコン12は図示されないレリーズボタンの状態を検出し、S2がOFFしている場合は直接このステップに移行し、また、ステップ409でミラーアップ動作を開始した後もこのステップに移行する。

カメラマイコン12はステップ407でAFセンサーの蓄積結果を受け取り、被写体が合焦(焦点が合っている)状態かどうかを演算して判別する。合焦状態の場合はフォーカスユニット2を移動させる必要が無い為、Aに移行する。被写体に焦点が合っていない場合はステップ110に移行する。

(ステップ411)

カメラマイコン12は被写体に焦点が合っていない場合はレンズマイコン7にフォーカスユニット2の移動量と補正開始命令を送信する。

(ステップ412)

カメラマイコン12はレンズ1の状態を検出するためステータス情報送信要求通信をレンズマイコン7に通信する。レンズマイコン7はフォーカスユニット2の移動が終了したらカメラマイコン12に補正が終了したことをレンズのステータス情報で通信することになる。カメラマイコン12はこのフォーカスユニット2の移動が終了するまで待つ。

図7は図10に示されるカメラマイコン12の処理を表すフローチャートの続きである。図7は本発明の実施例1で説明した内容と変わらないため、説明を省略する。

(ステップ200)

初めにカメラマイコン12とレンズマイコン7は双方向通信を行なう仕様となっていて、カメラマイコン12から通信が送信されると、この割り込み処理を実行することになる。レンズマイコン7はカメラマイコン12から送信されたコマンドを即座に解析し、次の動作を決定する。コマンドとはカメラマイコン12からレンズマイコン7への要求内容を表すコードデータで、あらかじめカメラとレンズで、このコードデータと通信内容を取り決めて置くことで、お互いの通信を成立させる仕様となっている。レンズマイコン7はこのコードデータであるコマンドを解析してカメラからの要求を判別する。コマンドの内容例としてフォーカスユニット2の移動命令、フォーカスユニット2の移動量受信要求、フォーカスユニット2の移動停止命令、絞りのプリ駆動制限時間データ受信要求、絞りのプリ駆動許可命令、絞りの本駆動命令、絞り駆動量受信要求、光学に関する情報の送信要求(焦点距離、敏感度、AF誤差情報、FNo、レンズステータス情報等)などがあり、レンズマイコン7はこれらのコマンドデータを解析後、受信要求の場合は、次回の通信でカメラマイコン12から送信される情報を受信データとして内部メモリーに記憶し、解析の結果、送信要求の場合はカメラマイコン12が必要とするデータをカメラマイコン12に送信する。また、解析の結果、各ユニットの駆動許可命令の場合は、即座に各ユニットの駆動を開始する仕様となっている。

(ステップ201)

レンズマイコン7はカメラマイコン12からのコマンドを解析し、フォーカスユニット2の移動許可命令かを判別する。

(ステップ202)

ステップ201でコマンド解析の結果、フォーカスユニット2の移動許可命令の場合は、即座にフォーカスユニット2の移動を行なうため、モーターユニット3内のモーターに通電し、ギア列でその駆動力が伝達され、フォーカスユニット2の移動を行なう。また、レンズマイコン7内のステータス情報記憶メモリーにAF駆動中であることを記憶する。

(ステップ203)

レンズマイコン7はカメラマイコン12からのコマンドを解析し、絞りのプリ駆動許可命令かを判別する。

(ステップ204)

ステップ203でコマンド解析の結果、絞りのプリ駆動許可命令の場合は、レンズマイコン7は開放絞りからF5.6に達するまで駆動量を計算し、前もって送信されているプリ駆動制限時間データでその駆動量を制御すべき各駆動量時のパターン時間を演算して内部メモリーに記憶する。次に絞り機構5の駆動を行なうため、絞りユニット9内のステッピングモーターに通電し、ギア列でその駆動力が伝達され、絞り機構5駆動を行なう。また、内部メモリーのステータス情報に絞りのプリ駆動中であることを記憶する。

レンズマイコン7はカメラマイコン12からのコマンドを解析し、絞りの本駆動許可命令かを判別する。

(ステップ206)

ステップ205でコマンド解析の結果、絞りの本駆動許可命令の場合は、即座に絞り機構5の駆動を行なうため、絞りユニット9内のステッピングモーターに通電し(プリ駆動中の場合は既に通電済み)、ギア列でその駆動力が伝達され、絞り機構5駆動を行なう。また、絞りの通電パターン時間を本駆動用に切り換え、最高速で絞り駆動を行なうように内部メモリーを設定し直す。また、内部メモリーのステータス情報に絞りの本駆動中であることを記憶する。

(ステップ207及び208)

レンズマイコン7は受信したコマンドを解析してカメラマイコン12からの各種データの送信要求か受信要求かを判断し、送信要求の場合はそのコマンドに対応したデータを送信する。この時、カメラマイコン12から受信したコマンドデータがレンズのステータス情報であった場合、レンズマイコン7は現在フォーカスユニット2が移動中又は停止中、絞り機構5の駆動中又は停止中かをカメラマイコン12へのステータス情報として送信する。カメラマイコン12はこのステータス情報でレンズの状態を確認し、次のシーケンスを決定する。

また、カメラマイコン12から受信したコマンドを解析した結果、各種データの受信要求であった場合、レンズマイコン7は次の通信でそれらの情報をカメラマイコン12から受信し、内容別にデータを内部メモリーに記憶する。(送信データ及び受信データの例はステップ200で説明済み)

(ステップ209)

カメラマイコン12からの通信によるコマンド解析、データのセット、及び送信処理が終了したら割り込み処理を終了する。

本発明の実施例2のレンズ装置ではカメラ本体部13から供給される電圧検知を行なっていないが、電圧検知は本来、ステッピングモーターの脱調防止のために行なっているため、本発明の実施例2で行なっても何ら問題は無い。

また、AFの蓄積時間が極端に短い場合、プリ駆動制限時間も短くなってしまうが、レンズマイコン7はステッピングモーターが脱調しないための最高速データを内部メモリ−に記憶していて、その速度以上には決して設定しない制御となっている。

上述の本発明の実施例1及び2のレンズ装置は、レンズ交換タイプの一眼レフカメラに適用されるが、レンズ一体型のコンパクトカメラにも適用される。

Claims (9)

- 被写体からの光量を検出する測光手段と被写体までの焦点ズレ量を検出する測距手段とを有するカメラ本体部に装着可能なレンズ装置であって、

開放絞り値を決定する開口と、絞り羽とを有し、前記カメラ本体部に入光する光量を制御する絞り機構と、

前記絞り羽を駆動する駆動手段と、

速度制御により前記駆動手段の制御を行うプリ駆動制御と、前記測光手段による検出結果に基づいて前記駆動手段の制御を行う本駆動制御とを実行可能な制御手段と、を備え、

前記絞り機構は、前記開口の内径よりはみ出さない位置を初期位置として前記駆動手段により前記絞り羽が駆動された際に絞り値が変化しない助走区間を有し、

前記制御手段は、前記初期位置から前記測光手段の検出結果に基づいて決定された絞り値に対応する位置まで前記駆動手段により前記絞り羽を駆動する際に、前記プリ駆動制御により前記駆動手段の制御を開始し、前記測距手段の電荷蓄積が終了した後は前記駆動手段を停止させずに前記本駆動制御により前記駆動手段を制御し、

前記プリ駆動制御による前記駆動手段の制御開始のタイミングは、前記助走区間で前記絞り羽を駆動している間に前記測光手段による測光が終了し、かつ、前記絞り羽が所定の絞り値に対応する位置を超える前に前記測距手段の電荷蓄積が終了するように決定されていることを特徴とするレンズ装置。 - 前記プリ駆動制御は、前記測光手段による測光の途中で開始されることを特徴とする請求項1に記載のレンズ装置。

- 前記プリ駆動制御による前記駆動手段の制御開始のタイミングは、前記測光手段による測光が終了する時間および前記測距手段による電荷蓄積が終了する時間に基づいて、カメラ本体部により決定されることを特徴とする請求項1または2に記載のレンズ装置。

- 前記測光手段による測光が終了する時間および前記測距手段による電荷蓄積が終了する時間は、過去のデータに基づいて決定されることを特徴とする請求項3に記載のレンズ装置。

- 前記制御手段は、前記測距手段による電荷蓄積が終了する時間の過去のデータをカメラ本体部から受け取り、前記データに基づいて前記絞り羽が所定の絞り値に対応する位置を超える前に前記測距手段の電荷蓄積が終了するように前記プリ駆動制御における前記絞り羽の駆動速度を決定することを特徴とする請求項1または2に記載のレンズ装置。

- 前記制御手段は、前記駆動手段により前記絞り羽を開放駆動させる際に、前記カメラ本体部での露光中に絞り値が変化しないように前記露光中に前記駆動手段のイニシャル通電時間を開始させることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載のレンズ装置。

- 前記制御手段は、前記駆動手段により前記絞り羽を開放駆動させる際に、前記絞り羽が前記初期位置に位置したときは、前記絞り羽の安定待ち時間の経過を待たずに前記カメラ本体部に前記絞り機構の駆動が終了したことを通信することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のレンズ装置。

- 前記駆動手段は、ステッピングモーターであることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載のレンズ装置。

- 被写体からの光量を検出する測光手段と被写体までの焦点ズレ量を検出する測距手段とを有するカメラ本体部と、

請求項1乃至8のいずれか1項に記載のレンズ装置と、

を有することを特徴とするカメラシステム。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2005029624A JP4804012B2 (ja) | 2005-02-04 | 2005-02-04 | レンズ装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2005029624A JP4804012B2 (ja) | 2005-02-04 | 2005-02-04 | レンズ装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2006215399A JP2006215399A (ja) | 2006-08-17 |

| JP2006215399A5 JP2006215399A5 (ja) | 2008-03-27 |

| JP4804012B2 true JP4804012B2 (ja) | 2011-10-26 |

Family

ID=36978671

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2005029624A Expired - Fee Related JP4804012B2 (ja) | 2005-02-04 | 2005-02-04 | レンズ装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4804012B2 (ja) |

Families Citing this family (12)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US7853138B2 (en) | 2007-02-19 | 2010-12-14 | Canon Kabushiki Kaisha | Camera and photographic lens and diaphragm for starting a defocus detection without waiting for completion of an aperture opening operation |

| JP4823129B2 (ja) | 2007-04-13 | 2011-11-24 | キヤノン株式会社 | カメラシステムおよび交換レンズ |

| JP5355974B2 (ja) * | 2008-09-19 | 2013-11-27 | オリンパス株式会社 | 撮像システム |

| JP2010262173A (ja) * | 2009-05-08 | 2010-11-18 | Sony Corp | 撮像装置および撮影レンズユニット |

| JP6004668B2 (ja) * | 2012-02-28 | 2016-10-12 | キヤノン株式会社 | 光学機器およびレンズ装置 |

| JP6155811B2 (ja) * | 2013-04-30 | 2017-07-05 | 株式会社ニコン | レンズ鏡筒およびカメラ |

| JP6320219B2 (ja) * | 2014-07-29 | 2018-05-09 | キヤノン株式会社 | レンズ装置、撮像装置、および撮像システム |

| JP6759549B2 (ja) * | 2015-10-19 | 2020-09-23 | 株式会社ニコン | レンズ鏡筒、カメラボディ及びプログラム |

| JP6781592B2 (ja) * | 2016-08-31 | 2020-11-04 | キヤノン株式会社 | レンズ装置およびそれを有する撮像装置 |

| JP2017191328A (ja) * | 2017-06-08 | 2017-10-19 | 株式会社ニコン | レンズ鏡筒およびカメラ |

| JP6725039B2 (ja) * | 2019-06-03 | 2020-07-15 | 株式会社ニコン | レンズ鏡筒およびカメラ |

| JP7536498B2 (ja) | 2020-05-12 | 2024-08-20 | キヤノン株式会社 | 光学機器。 |

Family Cites Families (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2620372B2 (ja) * | 1989-06-14 | 1997-06-11 | キヤノン株式会社 | 光学機器 |

| JP3658084B2 (ja) * | 1996-05-10 | 2005-06-08 | キヤノン株式会社 | カメラ及び交換レンズ |

| JP2000162494A (ja) * | 1998-11-27 | 2000-06-16 | Olympus Optical Co Ltd | 電子カメラシステム |

-

2005

- 2005-02-04 JP JP2005029624A patent/JP4804012B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2006215399A (ja) | 2006-08-17 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4933049B2 (ja) | レンズシステムおよびカメラシステム | |

| JP5473232B2 (ja) | カメラ、撮影レンズおよびカメラシステム | |

| JP4804012B2 (ja) | レンズ装置 | |

| US8462216B2 (en) | Optical apparatus and camera system having a function of moving a focus lens in an optical axis direction to reduce focus shake generated in the optical axis direction | |

| US8373791B2 (en) | Camera system, lens barrel, camera body, and camera system control method | |

| US7970274B2 (en) | Diaphragm control apparatus of interchangeable lens camera | |

| US7586692B2 (en) | Image-pickup apparatus, lens apparatus and image-pickup system | |

| JP5661335B2 (ja) | カメラシステム、交換レンズ、及びカメラ本体 | |

| JP2011248138A5 (ja) | カメラシステム、交換レンズ、及びカメラ本体 | |

| JP2006146062A (ja) | カメラ | |

| JP2004117379A (ja) | カメラシステム、カメラおよびレンズ装置 | |

| US20110286733A1 (en) | Lens-interchangeable camera performing focus control, lens barrel, and program | |

| JP4992761B2 (ja) | レンズ駆動装置および撮像装置 | |

| JP5241396B2 (ja) | 光学部材制御装置および制御方法、レンズ鏡筒、撮像装置および制御方法 | |

| JP2004109691A (ja) | カメラおよびカメラシステム | |

| JP5016797B2 (ja) | レンズ装置及びカメラシステム | |

| US8086096B2 (en) | Shake correction device and imaging apparatus | |

| JPH04237008A (ja) | カメラシステム及び交換レンズ装置 | |

| JP2012042825A (ja) | 撮像装置 | |

| JP2014059500A (ja) | 撮像装置 | |

| JP2010136097A (ja) | カメラ装置及びカメラシステム | |

| US9692969B2 (en) | Lens apparatus, image capturing apparatus, method of controlling camera system, and storage medium | |

| JP6725039B2 (ja) | レンズ鏡筒およびカメラ | |

| JP2003131119A (ja) | 自動焦点調節装置及びカメラシステム | |

| JP3192438B2 (ja) | ズームレンズのレンズ位置制御装置及びそれを有する光学機器 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080204 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20080204 |

|

| RD01 | Notification of change of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421 Effective date: 20090406 |

|

| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20100201 |

|

| RD01 | Notification of change of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421 Effective date: 20100630 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20110120 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20110215 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110414 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20110802 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20110809 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 4804012 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140819 Year of fee payment: 3 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |