JP4062520B2 - 新規ウレタン結合分解菌 - Google Patents

新規ウレタン結合分解菌 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4062520B2 JP4062520B2 JP2003055421A JP2003055421A JP4062520B2 JP 4062520 B2 JP4062520 B2 JP 4062520B2 JP 2003055421 A JP2003055421 A JP 2003055421A JP 2003055421 A JP2003055421 A JP 2003055421A JP 4062520 B2 JP4062520 B2 JP 4062520B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- urethane

- strain

- polyurethane

- compound

- culture

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON

- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H

- C08J11/00—Recovery or working-up of waste materials

- C08J11/04—Recovery or working-up of waste materials of polymers

- C08J11/10—Recovery or working-up of waste materials of polymers by chemically breaking down the molecular chains of polymers or breaking of crosslinks, e.g. devulcanisation

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING

- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA

- C12N1/00—Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor

- C12N1/20—Bacteria; Culture media therefor

- C12N1/205—Bacterial isolates

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING

- C12P—FERMENTATION OR ENZYME-USING PROCESSES TO SYNTHESISE A DESIRED CHEMICAL COMPOUND OR COMPOSITION OR TO SEPARATE OPTICAL ISOMERS FROM A RACEMIC MIXTURE

- C12P1/00—Preparation of compounds or compositions, not provided for in groups C12P3/00 - C12P39/00, by using microorganisms or enzymes

- C12P1/04—Preparation of compounds or compositions, not provided for in groups C12P3/00 - C12P39/00, by using microorganisms or enzymes by using bacteria

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON

- C08J—WORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H

- C08J2375/00—Characterised by the use of polyureas or polyurethanes; Derivatives of such polymers

- C08J2375/04—Polyurethanes

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING

- C12R—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES C12C - C12Q, RELATING TO MICROORGANISMS

- C12R2001/00—Microorganisms ; Processes using microorganisms

- C12R2001/01—Bacteria or Actinomycetales ; using bacteria or Actinomycetales

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT

- Y02W30/00—Technologies for solid waste management

- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies

- Y02W30/62—Plastics recycling; Rubber recycling

Landscapes

- Chemical & Material Sciences (AREA)

- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)

- Organic Chemistry (AREA)

- Health & Medical Sciences (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Zoology (AREA)

- Wood Science & Technology (AREA)

- Biotechnology (AREA)

- Genetics & Genomics (AREA)

- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)

- General Health & Medical Sciences (AREA)

- Medicinal Chemistry (AREA)

- Microbiology (AREA)

- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)

- General Engineering & Computer Science (AREA)

- Biochemistry (AREA)

- Sustainable Development (AREA)

- Polymers & Plastics (AREA)

- Mycology (AREA)

- General Chemical & Material Sciences (AREA)

- Tropical Medicine & Parasitology (AREA)

- Virology (AREA)

- Biomedical Technology (AREA)

- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

- Separation, Recovery Or Treatment Of Waste Materials Containing Plastics (AREA)

- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

- Biological Depolymerization Polymers (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、新規な微生物、および該微生物を用いる生物学的処理法によるポリウレタンの分解方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、プラスチック廃棄物の処理が問題になっている。プラスチック廃棄物の処理方法としては焼却や埋め立てが主であるが、焼却は地球温暖化の促進、埋め立ては埋立地の減少等の問題を抱えている。例えばポリウレタンは、全世界で年間約600万t,国内では約55万tが消費されている。このうち、その発泡緩衝体は断熱性に優れることから冷蔵庫等の断熱材として大量に利用されている。現在、このポリウレタン廃棄物は不燃ゴミとして埋め立て処分される場合が多いが処分場の不足ならびに環境汚染の問題が生じている。一方、自然環境の点から好ましいものに微生物を利用した生分解法があるが、ポリウレタンは生分解性ではないという問題を有する。

【0003】

ポリウレタンは分子内にウレタン結合及びエステル結合またはエーテル結合を含み、それらの結合が切断されることによって分解が進む。ポリオール部分のエステル結合はカビや細菌によって切断されるという報告が数例ある。Darby(Darby R.T.and Kaplan A.M.:Appl.Microbiol.,16,900−905(1968))らはカビによる種々のポリウレタン分解試験を行い、エーテル系よりもエステル系ポリウレタンの方が分解を受け易いことや、イソシアネートやポリオールの種類によって分解特性が異なることを報告している。Kay(Kay,M.J.,McCabe,R.W.,Morton,L.H.G.:Int.Biodeterio.Biodegrad.,31,209−225(1991).)らはエステル系ポリウレタン分解菌として15種類の菌を単離し、分解力の強かったコリネバクテリウム(Corynebacterium)属菌について分解特性を検討した結果について報告している。

【0004】

【非特許文献1】

Darby R.T.and Kaplan A.M.著、Appl.Microbiol.,16,900−905(1968)

【非特許文献2】

Kay,M.J.,McCabe,R.W.,Morton,L.H.G.著、Int.Biodeterio.Biodegrad.,31,209−225(1991)

しかし、ポリウレタン中のウレタン結合の分解に関する知見はほとんどない。微生物分解に伴って、ウレタン結合が加水分解を受けているという報告は幾つかあるが、ウレタン結合の切断と微生物との因果関係は明らかでない(B.Jansen et al.,Zentralbl Bakteriol.,276,36(1991),Darby R.T.and Kaplan A.M.:Appl.Microbiol.,16,900−905(1968)(非特許文献1参照))。

【非特許文献3】

B.Jansen et al.著,Zentralbl Bakteriol.,276,36(1991)

一方、低分子のウレタン化合物が微生物によって分解されることはすでに報告されており、その分解はエステラーゼによるものであることが知られている。しかし、そのほとんどは酒類の品種改良やカルバメート系農薬の分解浄化に関するものであり(特開平01−300892、特開平01−240179、特開平02−128689、特開平03−175985、特開平04−104784、特開平04−325079)、ポリウレタンの分解に利用できる技術ではない。ポリウレタン原料となりうる物質の分解菌としてはカビによるものが報告されているが(特開平09−192633)、大量培養が容易な細菌によるものはない。

【0005】

【特許文献1】

特開平01−300892号公報

【特許文献2】

特開平01−240179号公報

【特許文献3】

特開平02−128689号公報

【特許文献4】

特開平03−175985号公報

【特許文献5】

特開平04−104784号公報

【特許文献6】

特開平04−325079号公報

【特許文献7】

特開平09−192633号公報

固体ポリウレタンの分解菌としては、ポリエステル型のポリウレタン分解菌としてペニバチルスアミロリチカスTB−13株(特願平2002−334162)およびコマモナスアシドボランス(Comamonas acidovorans)TB−35株(T.Nakajima−Kambe,F.Onuma,N.Kimpara and T.Nakahara,Isolation and characterization of a bacterium which utilizes polyester polyurethane as a sole carbon and nitrogen source.FEMS Microbiology Letters, Vol. 129,39−42,1995)が知られているが、これらの分解菌はウレタン中のエステル結合は分解するが、ウレタン結合はほとんど分解しない。従って、ポリウレタンの細菌による完全分解のために、ウレタン結合を分解する細菌の取得が望まれている。

【0006】

【非特許文献4】

T.Nakajima−Kambe,F.Onuma,N.Kimpara and T.Nakahara,Isolation and characterization of a bacterium which utilizes polyester polyurethane as a solecarbon and nitrogen source.FEMS Microbiology Letters, Vol. 129,39−42,1995

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、ウレタン化合物を分解することのできる新規微生物、および該微生物を用いたウレタン化合物の分解方法を提供することを目的とする。特に、ポリウレタンの原料となるウレタン化合物を分解することのできる微生物および該微生物を用いたポリウレタンの分解方法を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

この問題を解決するため、我々はポリウレタン合成原料として用いられる低分子量ウレタン化合物を分解する微生物のスクリーングを行い、ロドコッカス(Rhodococcus)属に属する微生物が該ウレタン化合物を分解できることを見出した。尚、ロドコッカス属に属する微生物がウレタン化合物の分解能を有することはこれまで知られていなかった。また、本発明者らはロドコッカス属に属する微生物を用いるポリウレタンの分解方法を見出した。

【0009】

即ち、本発明はウレタン化合物、特にポリウレタン合成原料として用いられる低分子量ウレタン化合物を分解する能力を有するロドコッカス属に属する微生物を提供するものであり、また、ロドコッカス属に属する微生物を用いたポリウレタンの分解方法を提供するものである。

【0010】

【発明の実施の形態】

ロドコッカス属に属し、ウレタン化合物分解能を有する微生物は、既に公知の微生物であってもよく、新たにスクリーニングされた微生物であってもよい。微生物のスクリーニングの一例を示せば、各地より採取した土壌をポリウレタン合成原料として用いられる低分子量ウレタン化合物を含む培地の入った試験管に入れ、30℃にて振とう培養し、一週間ごとに植え継ぎを繰り返した後、培養液中に白濁や変色が認められたサンプルについて、培養上清をNB平板に希釈塗布し、30℃で1〜3日培養後、生育してきたコロニーをピックアップし、ウレタン結合分解菌の候補菌株とする。それから、得られた候補株を、トルエンジイソシアネートとブタノールを反応させて得た低分子量ウレタン化合物(ウレタン化合物I)を炭素源として含んだ液体培地にて培養し、培養液中にウレタン化合物Iのウレタン結合加水分解産物であるトルエンジアミンの生成が確認された菌を取得することにより行うことができる。

【0011】

本発明の微生物は、ウレタン結合を有する化合物を分解する能力を有するロドコッカス属菌であればよい。具体的には、代表例として、平成15年2月26日付けで、独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託センターに寄託申請し、寄託を拒否されたロドコッカス エクイ(Rhodococcus equi)TB−60株が挙げられる。尚、本菌株は自己寄託とし、申請により分譲を認めることとする。ロドコッカス属菌の菌学的性質は、バージーズ・マニュアル・オブ・システマティック・バクテリオロジー(BERGEY’S MANUAL OF Systematic Bacteriology)(第1巻1984年、第2巻1986年、第3巻1989年、第4巻1989年)に記載されている。

【0012】

更に本発明の微生物は、ウレタン結合を分解する能力を有するロドコッカス属菌であれば、野生株、変異株のいずれでも良い。

変異株は、従来からよく用いられている変異剤であるエチルメタンスルホン酸による変異処理、ニトロソグアニジン、メチルメタンスルホン酸などの他の化学物質処理、紫外線照射、或いは変異剤処理なしで得られる、いわゆる自然突然変異によって取得することも可能である。

【0013】

ロドコッカス属に属する微生物の培養に用いる培地としては、ロドコッカス属に属する微生物が生育できる培地であれば特に制限なく用いることができ、例えば、LB培地(1%トリプトン、0.5%酵母エキス、1%NaCl)が挙げられるがこれらに限定されない。本発明の微生物の生育に使用する培地は、具体的には、本発明の微生物が資化し得る炭素源、例えばグルコース等、及び本発明の微生物が資化し得る窒素源を含有し、窒素源としては有機窒素源、例えばペプトン、肉エキス、酵母エキス、コーン・スチープ・リカー等、無機窒素源、例えば硫酸アンモニウム、塩化アンモニウム等を含有することができる。さらに所望により、ナトリウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオン等の陽イオンと硫酸イオン、塩素イオン、リン酸イオン等の陰イオンとからなる塩類を含んでもよい。さらに、ビタミン類、核酸類等の微量要素を含有することもできる。炭素源の濃度は、例えば0.1〜10%程度であり、窒素源の濃度は、種類により異るが、例えば0.01〜5%程度である。また、無機塩類の濃度は、例えば0.001〜1%程度である。

【0014】

本発明において分解できるウレタン化合物は、分子構造中にウレタン結合を有するものであればよい。制限的でない例としては、トルエン−2,4−カルバミン酸ジブチルエステル、トルエン−2,6−ジカルバミン酸ジブチルエステル、メチレンビスフェニルジカルバミン酸ジブチルエステル、ヘキサメチレン−ジカルバミン酸ジブチルエステル、ノルボルネンジカルバミン酸ジブチルエステルおよびそれらを合成原料とするポリウレタンが挙げられる。

【0015】

ポリウレタンとは、分子中にウレタン結合(−NHCOO−)を有する高分子化合物の総称で、多官能イソシアネートとヒドロキル基含有化合物との反応により得られ、エステル、エーテル、アミド、ウレア、カルバメートなどの基を有するポリマーである。ヒドロキシル基もしくはイソシアネート基の官能性数を変化させることで多種多様の分岐あるいは架橋ポリマーを調製することができる。用いるポリオールの種類によってエステル系とエーテル系に大別できる。ポリウレタンは、易加工性、耐腐敗性、耐変質性、低比重等の優れた特性により、弾性体、発泡体、接着剤、塗料、繊維、合成皮革など幅広い用途を持っており、自動車部品としても広く使用されている。本発明の分解方法において適用し得るポリウレタン樹脂の数平均分子量は、特に制限はない。

【0016】

更に本発明は、ウレタン結合を有する化合物を微生物の作用により分解処理する方法を提供する。該方法は、微生物の増殖過程でウレタン結合が分解され栄養源として消費されることを利用する、あるいは微生物の有する酵素の作用によりウレタン結合を分解する作用を利用するもの、すなわち増殖した後の微生物菌体、例えば休止菌体を利用するものである。あるいは、菌体を常法により凍結乾燥した粉末状の、あるいはその粉末と各種ビタミンやミネラル、必要な栄養源、例えば酵母エキス、カザミノ酸、ペプトン等を配合した後に打錠した錠剤等固形状の形態の調製物としてウレタン化合物の処理に提供しても良い。また、菌株を活性汚泥およびコンポストの成分として利用することもできる。

【0017】

分解に供されるウレタン化合物は、例えば液体の培地中にエマルジョンとして、あるいは粉体の形で加えても良いし、フィルム、ペレット等の塊として加えても良い。なお、培地に対するウレタン化合物の投入量は、0.01〜10重量%が望ましい。添加する微生物量は極少量であってもよいが、分解効率を考慮してウレタン化合物に対して0.1重量%以上(湿重量)が好ましい。また、分解に供するウレタン化合物は、1種類であっても複数種類であっても良い。

【0018】

微生物の増殖過程でウレタン結合が分解され栄養源として消費されることを利用する態様では、ウレタン化合物を単一の炭素源として、あるいは単一の炭素・窒素源として与えることも、他の炭素源、窒素源とともに与えることもできる。使用し得る培地としては、炭素源としては、ウレタン化合物あるいはグルコース等、及び本発明の微生物が資化し得る窒素源を含有し、窒素源としては有機窒素源、例えばペプトン、肉エキス、酵母エキス、コーン・スチープ・リカー等、無機窒素源、例えば硫酸アンモニウム、塩化アンモニウム等を含有することができる。さらに所望により、ナトリウムイオン、カリウムイオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオン等の陽イオンと硫酸イオン、塩素イオン、リン酸イオン等の陰イオンとからなる無類を含んでもよい。さらに、ビタミン類、核酸類等の微量要素を含有することもできる。炭素源の濃度は、例えば0.1〜10%程度であり、窒素源の濃度は、種類により異るが、例えば0.01〜5%程度である。また、無機塩類の濃度は、例えば0.001〜1%程度である。

【0019】

微生物の有する酵素のウレタン結合を分解する作用を利用する態様、すなわち増殖した後の微生物菌体、例えば休止菌体を利用する態様では、ウレタン結合の分解に際し、該微生物の増殖を伴わないため、緩衝液にウレタン化合物を添加した培地などであっても良いが、その他に窒素源、無機塩、ビタミンなどを添加しても良い。緩衝液としては、例えばリン酸緩衝液が挙げられる。

【0020】

ウレタン化合物の分解に要する時間は、分解に供するウレタン化合物の種類、組成、形状及び量、使用した微生物の種類及びウレタン化合物に対する相対量、その他種々の培養条件等に応じて変化しうる。

【0021】

本発明において、上記微生物に対し、好気条件で、静置培養、振盪培養あるいは通気培養を行えばウレタン化合物の分解がみられる。好ましくは回転振盪培養が良く、回転数は30〜250回転/分の範囲であるのが良い。培養条件としては、培養温度は10〜50℃、特に30℃付近が好ましい。また、培地のpHは4〜10の範囲、好ましくは7付近であるのが良い。

【0022】

培地中のウレタン化合物の分解の確認は、例えば、分解に供したウレタン化合物の重量減少の測定、残存ウレタン化合物量の高速液体クロマトグラフィ(HPLC)による測定、あるいはウレタン結合加水分解産物であるジアミン化合物の生成の測定により確認することができる。ジアミン化合物の生成の確認は、例えば薄層クロマトグラフィにて生成が予想されるジアミン化合物を標準物質として用いることにより、またはガスクロマトグラフィにより行うことができる。

【0023】

固体ポリウレタンの分解方法の一態様として、ポリエステル型のポリウレタンのエステル結合分解菌として知られるペニバチルスアミロリチカスTB−13株(受託番号FERM P−19104、特願平2002−334162参照)および/またはコマモナスアシドボランスTB−35株と、ウレタン結合分解能を有する本発明の菌を用いることにより、ポリウレタンの完全分解を行うことができる。

【0024】

【実施例】

本発明を実施例によってさらに詳しく説明するが、本発明の範囲はこれらのみに限定されるものではない。

実施例1 ウレタン結合分解菌のスクリーニング

ウレタン化合物の合成方法

分解菌のスクリーニングには、合成したウレタン化合物を使用した(図1)。これらの化合物は、トルエンジイソシアネート(TDI)、メチレンビスフェニルジイソシアネート(MDI)、ヘキサメチレンジイソシアネート(HDI)、ノルボルネンジイソシアネート(NBDI)などポリウレタンの工業原料として用いられる代表的な5種類のイソシアネートとブタノールを反応させ、ウレタン化したものである。これらの化合物(ウレタン化合物I〜V、図1参照)はいずれも分子内にウレタン結合を有する物質で、常温では固体で、水に対して不溶であった。

【0025】

培地

分解菌のスクリーニングには、内径22mmの大型試験管に、表1に示した無機塩培地を各10ml分注し、炭素源としてウレタン化合物I〜Vのウレタン化合物をそれぞれ約0.1g添加した後、121℃で20分間滅菌したものをスクリーニング培地とした。培地調製に使用した試薬類はいずれも和光純薬工業社製の特級又はそれに準ずるものを用いた。

【0026】

【表1】

【0027】

スクリーニング

日本各地から収集した土壌350サンプルをスクリーニング源とした。ウレタン化合物I〜Vそれぞれに対して50本、計250本の試験管を用いた。土壌20サンプルずつを混合して得た土壌サンプルを、上述のスクリーニング培地の入った試験管1本につき0.2g添加した。これを30℃、125osc/minで振盪培養し、1週間毎に上清0.5mlを新たなスクリーニング用培地に移した。この操作を3回繰り返した後、培養液中に白濁や変色が認められた26本の試験管サンプルについて、培養上清を生理食塩水で希釈してNB平板培地上に塗布し、30℃で1〜3日培養後、生育してきたコロニーを一つずつピックアップした。これらをウレタン結合分解菌の候補菌株とし、NB平板培地で30℃にて培養後、菌体を20%グリセロール溶液に懸濁し、−80℃で凍結保存した。

【0028】

得られた候補株を、ウレタン化合物Iを炭素源として含んだスクリーニング用液体培地で30℃、125osc/minにて培養し、ウレタン化合物Iのウレタン結合加水分解産物であるトルエンジアミンの培養液中における生成を薄層クロマトグラフィにて確認した。培養上清0.5mlに等量の酢酸エチルを加えて抽出し、酢酸エチル層を薄層プレート(Merck社製 Kieselgel60F254)に60μlスポットした。展開溶媒には酢酸エチル、メタノール、水を80:35:3の比率で混合したものを使用した。標準物質としてトルエンジアミンを同様にスポットし、Rf値、およびUV照射下においての吸収による黒色スポットの生成で確認した。その結果、ウレタン結合加水分解産物であるトルエンジアミンを生成した菌株が1株得られた。これをTB−60株として−80℃にて凍結保存した。尚、本菌株は、化合物Iを用いたスクリーニング系より得られたものである。

【0029】

実施例2 ウレタン結合分解菌TB−60株の同定

生理学的試験は一般的な方法に従って行った。同定にはBergey’s Manual of Systematic Bacteriology,Baltimore:WILLIAMS&WILKINS Co.,(1984)を参考にした。また、米国BIOLOG社製の微生物同定システム(Microlog 3)も使用した。16srDNAの配列決定と解析はダイレクトPCR法を用い、プライマーには真正細菌16SrDNAのほぼ全長を増幅することのできる27Fおよび1492Rのプライマーセットを使用した。

【0030】

形態学的・生理学的諸性質試験

TB−60株に関する形態学的・生理学的諸性質試験の結果は表2に示した。本菌株はグラム陽性のコリネ型細菌で、運動性はなく、胞子形成も見られなかった。また、本菌は非常に水分量の多い白色の半液体状コロニーを形成した。オキシダーゼ試験は陰性で、カタラーゼ試験は陽性、OF試験では陰性を示した。

【0031】

【表2】

【0032】

BIOLOG同定システムによる同定

BIOLOG細菌同定システムを用いた同定試験の結果、本菌株は95%の確率でロドコッカス エクイと同定された。また、そのほかに50%以上の類似性を持つ菌種は見つからなかった。

【0033】

【表3】

【0034】

16SrDNA塩基配列

コロニーダイレクトPCRによって本菌株の16SrDNAのほぼ全長を増幅し、そのうちの上流領域535bp(配列番号1)と下流領域497bp(配列番号2)の塩基配列を決定した。

【0035】

この配列に基づいてBLASTにより相同性検索を行ったところ、上流領域で98%、下流領域で100%の一致率でロドコッカス エクイと認められた。配列より求めた既知の菌種との系統樹を図2に示した。

【0036】

以上の結果から、本菌株はロドコッカス エクイであると同定した。

実施例3 ロドコッカス エクイ TB−60株によるウレタン化合物分解試験

供試菌株

ウレタン化合物分解菌として得られた、ロドコッカス エクイ TB−60株を用いた。

【0037】

培地および試薬

実験には前述のスクリーニング用培地の他に、それから窒素源を除いた培地を使用し、ウレタン化合物Iを炭素源または炭素・窒素源として培養を行った。実験に用いた試薬類はすべて和光純薬製特級かそれに準ずるものを使用した。

【0038】

培養条件

内径16mmの小型試験管に、ジエチルエーテルに溶解した2%ウレタン化合物Iを0.1mlずつ分注し、ドラフト内でジエチルエータルを十分に揮発させた後、培地2mlを加え、オートクレーブで120℃で20分間滅菌した。ロドコッカス エクイ TB−60株を滅菌済み生理食塩水にO.D.660=0.2となるように懸濁したものを各試験管に100μl植菌し、30℃、300rpmで0〜10日間回転振盪培養を行った。実験は各3連で行い、無植菌のものをコントロールとした。

【0039】

菌体生育量の測定

菌体生育量は、培養液のO.D.660を吸光度計で測定した。吸光度の測定にはジャスコエンジニアリング社製の吸光度計V−550を用いた。

【0040】

ウレタン分解量の測定

ウレタン化合物I残存量の測定は、高速液体クロマトグラフィ(HPLC)にて行った。培養液にアセトニトリル2mlを加え、よく攪拌した後20分間静置し、上清をマイクロチューブに移して12,000rpm、4℃で遠心し、さらにその上清を2ml容のバイアル瓶に移し、各10μlを試料としてHPLCに供した。カラムには東ソー社製TSK−GEL ODS−80TM 4.6mm×15cmを用い、移動相には70%アセトニトリル、流速0.6ml/minで分析を行った。検出器にはUV(240nm)を用いた。

【0041】

ジアミン生成量の測定

ウレタン結合の分解に伴って生成するトルエンジアミン量は、ガスクロマトグラフィ(GC)にて定量した。培養終了後、培養上清0.5mlをマイクロチューブに移し、内部標準物質としてジフェニルアミン100ppmを含む酢酸エチル溶液0.5mlを加え10分間よく攪拌した。これを12,000rpm、4℃で遠心した後、上層を新しいマイクロチューブに移し、約80mgの無水硫酸ナトリウムを加えて水分を除去したものを試料として各2μlをGCに供した。GC分析には島津製作所製のGC−2010を使用し、ジフェニルアミンを内部標準として濃度を算出した。カラムにはJ&W社製DB−1(0.25mm×30m)を用い、カラム温度180℃、インジェクター温度300℃、検出にはFIDを用いた。

【0042】

結果

各培養条件におけるウレタン化合物I残存量の測定結果を図3に示した。ウレタン化合物Iを炭素源として与えた系では培養開始10日でウレタン化合物Iの約6割が減少した。一方、炭素・窒素源として与えた培地においては、ウレタン化合物Iの減少は観察されたものの、その減少量は少なかった。

ジアミン生成量

ジアミン生成量の測定結果を図4に示した。ウレタン化合物Iを炭素源として与えた系では10日間の培養で約150ppmのトルエンジアミンの生成が認められた。一方、炭素・窒素源として与えた培地においては培養初期に顕著なジアミンが生成は認められたものの、その後の生成量はわずかであった。

【0043】

菌体生育量

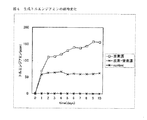

菌体生育量の測定結果を図5に示した。ウレタン化合物Iを炭素源として与えた系では培養初期に顕著な生育が認められた。一方で炭素・窒素源として与えた培地においては3日目以降も緩やかな増殖が認められた。

【0044】

【発明の効果】

本菌株の純粋培養系を用いたウレタン化合物、特にポリウレタンの集約的分解処理、土壌中やコンポスト中に添加することによる分解処理や肥料として再資源化等への応用が期待される。また、本菌株は細菌であり、一般的に細菌のほうが大量培養が容易であるため、微生物分解処理にはコスト面で有利である点からも有用である。ウレタン中のエステル結合分解菌であるペニバチルスアミロリチカスTB−13株またはコマモナスアシドボランスTB−35株と本発明の微生物を共存させることにより、ポリウレタンの細菌による完全分解が可能となる。

【0045】

【配列表】

【図面の簡単な説明】

【図1】 図1は、ウレタン結合分解菌のスクリーニングに使用した合成ウレタン化合物の構造を示す。

【図2】 図2は、rDNA塩基配列に基づいて求めた既知の菌種との系統樹を示す。

【図3】 図3は、各培養条件におけるウレタン化合物I残存量の測定結果を示す。

【図4】 図4は、各培養条件におけるジアミン生成量の測定結果を示す。

【図5】 図5は、各培養条件における菌体生育量測定結果を示す。

Claims (5)

- ロドコッカス エクイ TB−60株。

- ウレタン結合分解能を有する、ロドコッカス エクイ TB−60株の変異株。

- 請求項1または2記載の菌株を、ウレタン化合物と接触させる工程を含む、ウレタン化合物の分解方法。

- ウレタン化合物がポリウレタンの製造原料となる化合物である、請求項3記載の分解方法。

- ウレタン化合物がポリウレタンである、請求項3記載の分解方法。

Priority Applications (7)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2003055421A JP4062520B2 (ja) | 2003-03-03 | 2003-03-03 | 新規ウレタン結合分解菌 |

| DE200460030438 DE602004030438D1 (de) | 2003-03-03 | 2004-03-03 | Neuartiger, zur spaltung der urethanbindung fähiger bacterie |

| PCT/JP2004/002691 WO2004078952A1 (ja) | 2003-03-03 | 2004-03-03 | 新規ウレタン結合分解菌 |

| CA 2517520 CA2517520C (en) | 2003-03-03 | 2004-03-03 | Method for biodegrading urethane bonds using rhodococcus bacteria |

| US10/538,014 US7547537B2 (en) | 2003-03-03 | 2004-03-03 | Urethane-bond-degrading bacteria |

| CNB2004800018673A CN100338210C (zh) | 2003-03-03 | 2004-03-03 | 新的氨基甲酸酯键降解细菌 |

| EP20040716739 EP1621608B1 (en) | 2003-03-03 | 2004-03-03 | Novel bacteria capable of breaking urethane bond |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2003055421A JP4062520B2 (ja) | 2003-03-03 | 2003-03-03 | 新規ウレタン結合分解菌 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2004261103A JP2004261103A (ja) | 2004-09-24 |

| JP2004261103A5 JP2004261103A5 (ja) | 2005-09-02 |

| JP4062520B2 true JP4062520B2 (ja) | 2008-03-19 |

Family

ID=32958662

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2003055421A Expired - Fee Related JP4062520B2 (ja) | 2003-03-03 | 2003-03-03 | 新規ウレタン結合分解菌 |

Country Status (7)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US7547537B2 (ja) |

| EP (1) | EP1621608B1 (ja) |

| JP (1) | JP4062520B2 (ja) |

| CN (1) | CN100338210C (ja) |

| CA (1) | CA2517520C (ja) |

| DE (1) | DE602004030438D1 (ja) |

| WO (1) | WO2004078952A1 (ja) |

Families Citing this family (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2006055005A (ja) * | 2004-08-17 | 2006-03-02 | Japan Science & Technology Agency | 新規ウレタナーゼ遺伝子 |

| CN103820360B (zh) * | 2014-01-16 | 2016-04-20 | 南京农业大学 | 一株可有效降解炔苯酰草胺的降解菌及其应用 |

| CN104327300A (zh) * | 2014-11-10 | 2015-02-04 | 镇江中化聚氨酯工业设备有限公司 | 聚氨酯废弃物的碱解加工工艺 |

| WO2020064776A1 (en) * | 2018-09-24 | 2020-04-02 | Repsol S.A. | Biodegradation of polyether-based polyurethane and use thereof for the production of amino acids |

Family Cites Families (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH09192633A (ja) | 1995-05-15 | 1997-07-29 | Rengo Co Ltd | ウレタン化合物の分解方法および該化合物を分解する菌 |

| FR2766478B1 (fr) * | 1997-07-23 | 1999-09-03 | Inst Francais Du Petrole | Procede de traitement bacterien d'effluents contenant de l'ethyl-tert-butyl ether |

| EP1162221A4 (en) * | 1999-09-10 | 2002-11-27 | Mitsui Chemicals Inc | BIODEGRADABLE POLYURETHANE RESIN |

| CN1128874C (zh) * | 2000-11-17 | 2003-11-26 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 一种红球菌sp.D12及其培养方法和用途 |

-

2003

- 2003-03-03 JP JP2003055421A patent/JP4062520B2/ja not_active Expired - Fee Related

-

2004

- 2004-03-03 US US10/538,014 patent/US7547537B2/en not_active Expired - Fee Related

- 2004-03-03 CA CA 2517520 patent/CA2517520C/en not_active Expired - Fee Related

- 2004-03-03 CN CNB2004800018673A patent/CN100338210C/zh not_active Expired - Fee Related

- 2004-03-03 EP EP20040716739 patent/EP1621608B1/en not_active Expired - Lifetime

- 2004-03-03 WO PCT/JP2004/002691 patent/WO2004078952A1/ja active Application Filing

- 2004-03-03 DE DE200460030438 patent/DE602004030438D1/de not_active Expired - Lifetime

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| DE602004030438D1 (de) | 2011-01-20 |

| CA2517520C (en) | 2010-04-20 |

| WO2004078952A1 (ja) | 2004-09-16 |

| JP2004261103A (ja) | 2004-09-24 |

| US7547537B2 (en) | 2009-06-16 |

| CA2517520A1 (en) | 2004-09-16 |

| CN1723276A (zh) | 2006-01-18 |

| EP1621608A4 (en) | 2006-06-21 |

| EP1621608A1 (en) | 2006-02-01 |

| CN100338210C (zh) | 2007-09-19 |

| US20070099285A1 (en) | 2007-05-03 |

| EP1621608B1 (en) | 2010-12-08 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| Magnin et al. | Evaluation of biological degradation of polyurethanes | |

| Gunawan et al. | Rapid biodegradation of renewable polyurethane foams with identification of associated microorganisms and decomposition products | |

| Liu et al. | Biodegradation and up-cycling of polyurethanes: Progress, challenges, and prospects | |

| Bubpachat et al. | Isolation and role of polylactic acid-degrading bacteria on degrading enzymes productions and PLA biodegradability at mesophilic conditions | |

| Cregut et al. | New insights into polyurethane biodegradation and realistic prospects for the development of a sustainable waste recycling process | |

| Spontón et al. | Biodegradation study by Pseudomonas sp. of flexible polyurethane foams derived from castor oil | |

| Peng et al. | Degradation of polyurethane by bacterium isolated from soil and assessment of polyurethanolytic activity of a Pseudomonas putida strain | |

| Mistry et al. | Rapid biodegradation of high molecular weight semi-crystalline polylactic acid at ambient temperature via enzymatic and alkaline hydrolysis by a defined bacterial consortium | |

| US7960154B1 (en) | Polyester-based-plastic-degrading bacteria, polyester-based-plastic-degrading enzymes and polynucleotides encoding the enzymes | |

| Liu et al. | Biodegradation of polyester polyurethane by Cladosporium sp. P7: Evaluating its degradation capacity and metabolic pathways | |

| JP4062520B2 (ja) | 新規ウレタン結合分解菌 | |

| Maheswaran et al. | Polyurethane degradation by extracellular urethanase producing bacterial isolate Moraxella catarrhalis strain BMPPS3 | |

| WO2020064776A1 (en) | Biodegradation of polyether-based polyurethane and use thereof for the production of amino acids | |

| Negi et al. | Comparative in-vitro biodegradation studies of epoxy and its silicone blend by selected microbial consortia | |

| JP4214372B2 (ja) | 新規プラスチック分解菌 | |

| JP4117646B2 (ja) | エステル結合含有プラスチック分解微生物、プラスチック分解酵素および該酵素をコードするポリヌクレオチド。 | |

| Skleničková et al. | Biodegradation of aliphatic polyurethane foams in soil: Influence of amide linkages and supramolecular structure | |

| Ibrahim | Polyester‐polyurethane biodegradation by Alternaria Solani, isolated from Northern Jordan Ibrahim N. Ibrahim, Anwar Maraqa, Khalid M. Hameed, Ismail M. Saadoun, Hamzah M Maswadeh and Toshiaki Nakajima‐Kambe 2 3 | |

| WO2006078011A1 (ja) | 新規ポリエステル系プラスチック分解菌、ポリエステル系プラスチック分解酵素およびその酵素をコードするポリヌクレオチド。 | |

| JP3899080B2 (ja) | 新規ウレタナーゼ | |

| WO2021222140A1 (en) | Degradable bio-based polymers | |

| Kim et al. | Actinocrinis puniceicyclus gen. nov., sp. nov., an actinobacterium isolated from an acidic spring | |

| JP3984615B2 (ja) | 新規ポリエステル系プラスチック分解菌 | |

| JP2006158237A (ja) | ポリウレタン分解能を有する微生物及びポリウレタン分解方法 | |

| JP4117644B2 (ja) | 新規なプラスチック分解酵素および該酵素をコードする遺伝子。 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20050309 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20050309 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20070927 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20071121 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20071214 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20071219 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110111 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120111 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130111 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130111 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140111 Year of fee payment: 6 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees | ||

| S533 | Written request for registration of change of name |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |