JP3813631B2 - 光学フィルムの製造方法 - Google Patents

光学フィルムの製造方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP3813631B2 JP3813631B2 JP2006008372A JP2006008372A JP3813631B2 JP 3813631 B2 JP3813631 B2 JP 3813631B2 JP 2006008372 A JP2006008372 A JP 2006008372A JP 2006008372 A JP2006008372 A JP 2006008372A JP 3813631 B2 JP3813631 B2 JP 3813631B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- layer

- film

- axis direction

- optical film

- liquid crystal

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Laminated Bodies (AREA)

- Liquid Crystal (AREA)

- Electroluminescent Light Sources (AREA)

- Polarising Elements (AREA)

Description

本発明は、光学フィルムの製造方法に関する。

液晶表示装置には、表示性能を改善するために、様々な光学フィルムが使用されている。例えば、下記条件(1)を満足する光学フィルム(位相差フィルム)は、液晶セルと偏光板との間に配置され、液晶表示装置の視角補償を行うのに使用される。このような光学フィルムは、高分子フィルムを延伸処理することにより、製造されている(特許文献1、2、3参照)。

nx≧ny>nz ・・・(1)

前記式(1)において、nx、nyおよびnzは、それぞれ、前記光学フィルムにおける、X軸方向、Y軸方向およびZ軸方向の屈折率を示す。

前記X軸方向は、前記光学フィルムの面内方向において最大の屈折率を示す軸方向であり、前記Y軸方向は、前記面内における前記X軸方向に対して垂直な軸方向であり、前記Z軸方向は、前記X軸方向および前記Y軸方向に垂直な厚み方向を示す。

前記式(1)において、nx、nyおよびnzは、それぞれ、前記光学フィルムにおける、X軸方向、Y軸方向およびZ軸方向の屈折率を示す。

前記X軸方向は、前記光学フィルムの面内方向において最大の屈折率を示す軸方向であり、前記Y軸方向は、前記面内における前記X軸方向に対して垂直な軸方向であり、前記Z軸方向は、前記X軸方向および前記Y軸方向に垂直な厚み方向を示す。

しかしながら、延伸処理法による製造方法では、延伸倍率および延伸方向等の条件の詳細な設定が必要であり、延伸処理を精密に制御する必要があり、工程が煩雑となる。また、延伸処理法では、ボーイング現象を解決する必要もある。さらに、延伸処理法では、ある程度の厚みを持つ高分子フィルムを使用する必要があり、このため得られた光学フィルムも膜厚であり、その結果、液晶表示装置も厚くなるという問題がある。

他方、延伸処理によらないで光学フィルムを製造する方法がある。例えば、ポリアミド、ポリイミド、ポリエステル、ポリエーテルケトン、ポリアミドイミドおよびポリエステルイミド等のポリマーの溶液を、表面が平滑な基材に塗布し、前記溶液の溶媒を蒸発除去して光学フィルムを形成することができる(特許文献4,5,6,7,8参照)。前記基材としては、SUSベルト、銅薄板、ガラス板、Siウエハ等の無機基材が主に使用される。しかし、無機基材を使用すると、それ自身は液晶表示装置に使用できないため、基材から偏光子等へ光学フィルムを転写する必要がある。また、基材上に形成された光学フィルムを、基材から剥離して巻き取ることも行われている。このように、無機基材を用いると、光学フィルムの製造が煩雑になり、無機基材のコストが高いという問題もある。

このように、従来の光学フィルムは、その製造方法に問題があるが、光学フィルム自体に対しても、さらなる光学特性の向上が求められている。

特開平3−33719号公報

特開平3−24502号公報

特開平4−194820号公報

米国特許第5,344,916号公報

米国特許第5,395,918号公報(特表平8−511812号公報)

米国特許第5,480,964号公報

米国特許第5,580,950号公報

米国特許第6,074,709号公報

したがって、本発明は、簡単かつ低コストで製造することができ、光学特性に優れた光学フィルムの製造方法を提供することを目的とする。

前記課題を解決するために、本発明の光学フィルムの製造方法は、

透明高分子フィルム層と複屈折層とが積層された光学フィルムの製造方法であって、面内位相差が50nm以下のトリアセチルセルロースからなる透明高分子フィルムを準備し、この上に、非液晶性ポリマーであるポリイミドとメチルイソブチルケトンとを含む溶液を塗布し、前記溶液中の溶媒を蒸発除去することにより複屈折層を形成し、前記透明高分子フィルム層と前記複屈折層の積層体を、延伸することにより、前記複屈折層を下記式(1)の条件を満たすようにし、前記複屈折層の複屈折率△n(a)および前記透明高分子フィルム層の複屈折率△n(b)が、下記式(2)の条件を満たすように前記両層を形成し、前記ポリイミドが、下記一般式(6)で表されるポリイミドであるという製造方法である。

nx>ny>nz ・・・(1)

△n(a)>△n(b)×10 ・・・(2)

前記式(1)において、nx、nyおよびnzは、それぞれ、前記複屈折層における、X軸方向、Y軸方向およびZ軸方向の屈折率を示す。前記X軸方向は、前記複屈折層の面内において最大の屈折率を示す軸方向であり、前記Y軸方向は、前記面内における前記X軸方向に対して垂直な軸方向であり、前記Z軸方向は、前記X軸方向および前記Y軸方向に垂直な厚み方向を示す。

透明高分子フィルム層と複屈折層とが積層された光学フィルムの製造方法であって、面内位相差が50nm以下のトリアセチルセルロースからなる透明高分子フィルムを準備し、この上に、非液晶性ポリマーであるポリイミドとメチルイソブチルケトンとを含む溶液を塗布し、前記溶液中の溶媒を蒸発除去することにより複屈折層を形成し、前記透明高分子フィルム層と前記複屈折層の積層体を、延伸することにより、前記複屈折層を下記式(1)の条件を満たすようにし、前記複屈折層の複屈折率△n(a)および前記透明高分子フィルム層の複屈折率△n(b)が、下記式(2)の条件を満たすように前記両層を形成し、前記ポリイミドが、下記一般式(6)で表されるポリイミドであるという製造方法である。

nx>ny>nz ・・・(1)

△n(a)>△n(b)×10 ・・・(2)

前記式(1)において、nx、nyおよびnzは、それぞれ、前記複屈折層における、X軸方向、Y軸方向およびZ軸方向の屈折率を示す。前記X軸方向は、前記複屈折層の面内において最大の屈折率を示す軸方向であり、前記Y軸方向は、前記面内における前記X軸方向に対して垂直な軸方向であり、前記Z軸方向は、前記X軸方向および前記Y軸方向に垂直な厚み方向を示す。

このように、本発明の製造方法により得られる光学フィルム(以下、本発明の光学フィルムともいう)は、透明高分子フィルム層を基材として用い、これに複屈折層を積層しているため、積層状態で、このまま使用でき、基材からの剥離作業や巻取り作業を必要とせず、しかも透明高分子フィルム層は低コストである。このため、本発明の光学フィルムは、従来に比べて簡単かつ低コストで製造できる。また、本発明の光学フィルムにおいて、前記透明高分子フィルム層の面内位相差を50nm以下としている。このため光学フィルム全体としての位相差を適切な範囲にすることができ、コントラストおよび視野角特性等の光学特性に優れる。

つぎに、本発明を詳しく説明する。

本発明の光学フィルムにおいて、前記複屈折層は、前記条件式(1)を満たすことが必要である。なお、図4に、前記複屈折層における屈折率nx,nyおよびnzの一例を示す。図示のように、nx、nyおよびnzは、それぞれ、前記複屈折層における、X軸方向、Y軸方向およびZ軸方向の屈折率を示す。前記X軸方向は、前記複屈折層の面内方向

において最大の屈折率を示す軸方向であり、前記Y軸方向は、前記面内における前記X軸方向に対して垂直な軸方向であり、前記Z軸方向は、前記X軸方向および前記Y軸方向に垂直な厚み方向を示す。

において最大の屈折率を示す軸方向であり、前記Y軸方向は、前記面内における前記X軸方向に対して垂直な軸方向であり、前記Z軸方向は、前記X軸方向および前記Y軸方向に垂直な厚み方向を示す。

nx=ny>nzの光学特性を持つ場合は、光学的に一軸の特性であり、このような光学フィルムを、通常、Cプレートという。また、nx>ny>nzの光学特性を持つ場合は、光学的に二軸の特性である。光学的に一軸の特性の場合、nxとnyは、原則として一致するが、実際の測定値は誤差が伴う。前記複屈折層の厚み(d)が、例えば、0.1μm〜50μmの場合、Δnd=(nx−ny)・d<5nmであれば、光学的に一軸の特性といえ、前記範囲を超える場合は、光学的に二軸であるといえる。

本発明の光学フィルムの製造方法において、前記複屈折層の複屈折率Δn(a)および前記透明高分子フィルム層の複屈折率Δn(b)が、前記式(2)に代えて、下記式(3)から(7)のいずれかの条件を満たすことが好ましい。この条件を満たすことにより、コントラストや視野角特性等の光学特性がさらに向上する。なお、下記式において、式(3)から式(7)になるにしたがい、好ましくなる。

Δn(a)>Δn(b)×15・・・(3)

Δn(a)>Δn(b)×20・・・(4)

Δn(a)>Δn(b)×30・・・(5)

Δn(a)>Δn(b)×40・・・(6)

Δn(a)>Δn(b)×50・・・(7)

Δn(a)>Δn(b)×20・・・(4)

Δn(a)>Δn(b)×30・・・(5)

Δn(a)>Δn(b)×40・・・(6)

Δn(a)>Δn(b)×50・・・(7)

本発明の光学フィルムの製造方法において、光学フィルム全体の複屈折率(△n)は、0.0005〜0.5の範囲であることが好ましい。Δnが0.0005以上であれば、光学フィルムを薄くすることが可能となり、0.5以下であれば、位相差の制御が容易になるという利点がある。Δnのより好ましい範囲は、0.001〜0.2の範囲であり、さらに好ましい範囲は、0.002〜0.15の範囲である。

本発明の光学フィルムの製造方法において、前記複屈折層を形成する非液晶性ポリマーは、前記一般式(6)であらわされるポリイミドである。

本発明の光学フィルムの製造方法において、前記透明高分子フィルム層を形成する樹脂は、トリアセチルセルロースである。

本発明の光学フィルムの製造方法において、前記透明高分子フィルム層は、特に制限されず、その形成材料樹脂をフィルム状に成形し、延伸処理されることにより製造されたものであってもよい。また、本発明の光学フィルムの製造方法において、前記透明高分子フィルム層と前記複屈折層を積層した後、この積層体を延伸する。

本発明の光学フィルムの製造方法において、前記透明高分子フィルム層が、偏光板の透明保護フィルムとして使用されてもよい。

本発明の偏光板は、光学フィルムおよび偏光子を含む偏光板であって、前記光学フィルムが前記本発明の製造方法により得られる光学フィルムである。前記光学フィルムの透明高分子フィルム層は、偏光板の透明保護フィルムを兼ねることが好ましい。また、前記光学フィルムが、光学補償層として機能することが好ましい。

本発明の液晶パネルは、液晶セルおよび光学部材を含む液晶パネルであって、前記光学部材が、前記液晶セルの少なくとも一方の表面に配置され、前記光学部材が、前記本発明の製造方法により得られる光学フィルム若しくは前記本発明の偏光板である。本発明の前記液晶セルの種類は、特に制限されず、例えば、STN(Super Twisted Nematic)セル、TN(Twisted Nematic)セル、IPS(In−Plane Switching)セル、VA(Vertical Alighned)セル、OCB(Optically Alighned Birefringence)セル、HAN(Hybrid Alighned Nematic)セルおよびASM(Axially Symmetric Alighned Microcell)セルなどがある。この中で、本発明の製造方法により得られる光学フィルムは、VAセル、OCBセルに適用することが好ましい。

本発明の液晶表示装置は、前記本発明の液晶パネルを含む液晶表示装置である。

本発明の自発光型表示装置は、前記本発明の製造方法により得られる光学フィルムおよび前記本発明の偏光板の少なくとも一方を含む自発光型表示装置である。自発光型表示措置としては、例えば、有機ELディスプレイなどがある。

つぎに、本発明の光学フィルムの製造方法について説明する。本発明の光学フィルムは、例えば、面内位相差が50nm以下のトリアセチルセルロースからなる透明高分子フィルムを準備し、この上に、ポリイミド溶液を塗布し、前記溶液中の溶媒を蒸発除去することにより複屈折層を形成し、前記複屈折層を、前記式(1)の条件を満たすようにすることにより製造できる。

複屈折層の形成に使用する前記非液晶性ポリマーとしては、前述のように、耐熱性、耐薬品性、透明性に優れ、剛性にも富み、高透明性、高配向性、高延伸性であることから、前記一般式(6)で表されるポリイミドである。

前記ポリマーの分子量は、特に制限されないが、例えば、重量平均分子量(Mw)が1,000〜1,000,000の範囲であることが好ましく、より好ましくは2,000〜500,000の範囲である。

つぎに、透明高分子フィルムは、前述のように、その面内位相差(Δnd)が、50nm以下であればよく、好ましくは20nm以下であり、より好ましくは10nm以下である。なお、本発明において、面内位相差(Δnd)、厚み方向位相差(Rth)および複屈折率(Δn)は、下記の式で表される。前記透明高分子フィルムが単層の場合、その面内位相差(Δnd)の下限は0を超える値である。したがって、前記透明高分子フィルムの面内位相差(Δnd)の範囲は、50nm以下0nmを超える範囲が好ましく、より好ましくは20nm以下0nmを超える範囲であり、さらに好ましくは10nm以下0nmを超える範囲である。また、下記式において、nx,nyおよびnzは、前述の複屈折層の場合と同様である。すなわち、nx、nyおよびnzは、それぞれ、前記透明高分子フィルムにおける、X軸方向、Y軸方向およびZ軸方向の屈折率を示す。前記X軸方向は、前記透明高分子フィルムの面内方向において最大の屈折率を示す軸方向であり、前記Y軸方向は、前記面内における前記X軸方向に対して垂直な軸方向であり、前記Z軸方向は、前記X軸方向および前記Y軸方向に垂直な厚み方向を示す。dは、フィルムの厚みである。

△nd=(nx−ny)・d

Rth=[(nx+ny)/2−nz]・d

△n=[(nx+ny)/2−nz]・d/d

Rth=[(nx+ny)/2−nz]・d

△n=[(nx+ny)/2−nz]・d/d

前記透明高分子フィルムの形成材料は、トリアセチルセルロース(TAC)である。

前記透明高分子フィルムの厚さは、例えば、10〜1000μm程度であるが、好ましくは20〜500μm、より好ましくは30〜100μmである。

本発明の透明高分子フィルム層は、予め本発明の面内位相差(Δnd)を有する透明高分子フィルムを使用して形成してもよいし、前記所定の範囲になくても、透明高分子を延伸若しくは収縮などの処理を行って、前記所定の範囲にしてもよい。

つぎに、前記透明高分子フィルムに、前記非液晶ポリマーの溶液をフィルム状に塗工し、前記溶液中の溶媒を蒸発除去して複屈折層を形成する。

前記塗工する溶液の溶媒は、メチルイソブチルケトンである。

前記塗工溶液は、例えば、必要に応じて、さらに、安定剤、可塑剤、金属類等の種々の添加剤を配合してもよい。

また、前記塗工溶液は、異なる他の樹脂を含有してもよい。前記他の樹脂としては、例えば、各種汎用樹脂、エンジニアリングプラスチック、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等があげられる。

前記汎用樹脂としては、例えば、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ABS樹脂、およびAS樹脂等があげられる。前記エンジニアリングプラスチックとしては、例えば、ポリアセテート(POM)、ポリカーボネート(PC)、ポリアミド(PA:ナイロン)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、およびポリブチレンテレフタレート(PBT)等があげられる。前記熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリフェニレンスルフィド(PPS)、ポリエーテルスルホン(PES)、ポリケトン(PK)、ポリイミド(PI)、ポリシクロヘキサンジメタノールテレフタレート(PCT)、ポリアリレート(PAR)、および液晶ポリマー(LCP)等があげられる。前記熱硬化性樹脂としては、例えば、エポキシ樹脂、フェノールノボラック樹脂等があげられる。

このように、前記他の樹脂等を前記塗工溶液に配合する場合、その配合量は、前記ポリマー材料に対して、例えば、0〜50質量%であり、好ましくは、0〜30質量%である。

前記溶液の塗工方法としては、例えば、スピンコート法、ロールコート法、フローコート法、プリント法、ディップコート法、流延成膜法、バーコート法、グラビア印刷法等があげられる。また、塗工に際しては、必要に応じて、ポリマー層の重畳方式も採用できる。

塗工後、例えば、自然乾燥、風乾、加熱乾燥(例えば、60〜250℃)により、前記溶液中の溶媒を蒸発除去させ、フィルム状の複屈折層を形成する。この複屈折層は、前記式(1)の条件を満たす。前記複屈折層の厚みは、特に制限されないが、液晶表示装置の薄型化、視角補償およびフィルムの均質性等の観点から、例えば、0.1〜50μm、好ましくは0.5〜30μm、より好ましくは1〜20μmの範囲である。

本発明の複屈性層は、前記非液晶性ポリマー溶液の溶媒蒸発除去による層形成工程以外の処理をしなければ、光学的に一軸の特性(nx=ny>nz)のものが形成されるが、例えば、以下に示すような処理を行えば、面内に屈折率の差(nx>ny)を持たせることができ、光学的二軸性(nx>ny>nz)となる。複屈折層の面内に屈折率の差を持たせる方法としては、例えば、以下の方法がある。透明高分子フィルム層の上に複屈折層を形成後、この積層体を延伸することにより、前記複屈折層の面内に屈折率の差を持たせることができる。

このようにして、透明高分子フィルム層と、非液晶性ポリマーから形成された複屈折層とが積層された光学フィルムであって、前記式(1)の条件を満たし、かつ前記透明高分子フィルム層の面内位相差が50nm以下である本発明の光学フィルムが得られる。

本発明において、複屈折層は、透明高分子フィルム層の一方の表面に形成されていてもよく、また両面に形成されていてもよい。また、前記複屈折層は、単層でもよく単一形成材料若しくは複数の形成材料による多層構造でもよい。

本発明の光学フィルムは、さらに、接着剤層および粘着剤層の少なくとも一方を有することが好ましい。これによって、本発明の光学フィルムと、他の光学層や液晶セル等の他部材との接着が容易になるとともに、本発明の光学フィルムの剥離を防止することができるからである。したがって、前記接着剤層や粘着剤層は、光学フィルムの最外層に積層されることが好ましく、また、光学フィルムの一方の最外層でもよいし、両方の最外層に積層されてもよい。

前記接着層の材料としては、特に制限されないが、例えば、アクリル系、ビニルアルコール系、シリコーン系、ポリエステル系、ポリウレタン系、ポリエーテル系等のポリマー製感圧接着剤や、ゴム系感圧接着剤等が使用できる。また、これらの材料に、微粒子を含有させて光拡散性を示す層としてもよい。これらの中でも、例えば、吸湿性や耐熱性に優れる材料が好ましい。このような性質であれば、例えば、液晶表示装置に使用した場合に、吸湿による発泡や剥離、熱膨張差等による光学特性の低下や、液晶セルの反り等を防止でき、高品質で耐久性にも優れる表示装置となる。

本発明の光学フィルムは、前述のように、単独で使用してもよいし、必要に応じて他の光学部材と組合せて積層体として、各種光学用途に供することができる。具体的には、光学補償用部材として、特に視覚補償部材として有用である。前記他の光学部材としては、特に制限されないが、例えば、以下に示す偏光子等があげられる。

本発明の偏光板は、光学フィルムと偏光子とを含む積層偏光板であって、前記光学フィルムが、前記本発明の光学フィルムであることを特徴する。

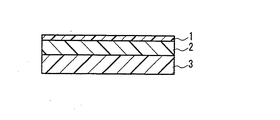

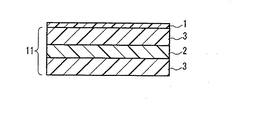

このような偏光板の構成は、前記本発明の光学フィルムを有していれば、特に制限されないが、例えば、図1または図2に示すようなものが例示できる。図1および図2は、それぞれ本発明の偏光板の例を示す断面図であり、両図において同一部分には同一符号を付している。なお、本発明の偏光板は、以下の構成に限定されるものではなく、さらに他の光学部材等を含んでいてもよい。

図1に示す偏光板は、前記本発明の光学フィルム1、偏光子2および透明保護層3を有し、偏光子2の一方の面(図において上の面)に光学フィルム1が積層され、その他の面(図において下の面)に透明保護層3が積層されている。なお、光学フィルム1は、前述のように複屈折層と透明高分子フィルム層との積層体であるため、いずれの表面が偏光子2に面してもよいが、前記透明高分子フィルム層が透明保護層3を兼ねる場合は、透明高分子フィルム層が偏光子に接することが好ましい。また、光学フィルム1、偏光子2および透明保護層3は、例えば、それぞれの層間に粘着層や接着層を形成して積層してもよい。

図2に示す偏光板は、前記本発明の光学フィルム1、偏光子2および二つの透明保護層3を有し、偏光子2の両面に透明保護層3がそれぞれ積層されており、一方の透明保護層3にさらに光学フィルム1が積層されている。なお、光学フィルム1は、前述のように複屈折層と透明高分子フィルムとの積層体であるため、いずれの表面が透明保護層3に面してもよい。

なお、透明保護層は、同図に示すように偏光子の両側に積層してもよいし、いずれか一方の面のみに積層してもよい。また、両面に積層する場合には、例えば、同じ種類の透明保護層を使用してもよいし、異なる種類の透明保護層を使用してもよい。

前記偏光子としては、特に制限されず、例えば、従来公知の方法により、各種フィルムに、ヨウ素や二色性染料等の二色性物質を吸着させて染色し、架橋、延伸、乾燥することによって調製したもの等が使用できる。この中でも、自然光を入射させると直線偏光を透過するフィルムが好ましく、光透過率や偏光度に優れるものが好ましい。前記二色性物質を吸着させる各種フィルムとしては、例えば、ポリビニルアルコール(PVA)系フィルム、部分ホルマール化PVA系フィルム、エチレン・酢酸ビニル共重合体系部分ケン化フィルム、セルロース系フィルム等の親水性高分子フィルム等があげられ、これらの他にも、例えば、PVAの脱水処理物やポリ塩化ビニルの脱塩酸処理物等のポリエン配向フィルム等も使用できる。これらの中でも、好ましくはPVA系フィルムである。また、前記偏光フィルムの厚みは、通常、1〜80μmの範囲であるが、これには限定されない。

前記透明保護層としては、特に制限されず、従来公知の透明フィルムを使用できるが、例えば、透明性、機械的強度、熱安定性、水分遮断性、等方性などに優れるものが好ましい。このような透明保護層の材質の具体例としては、トリアセチルセルロール等のセルロース系樹脂や、ポリエステル系、ポリカーボネート系、ポリアミド系、ポリイミド系、ポリエーテルスルホン系、ポリスルホン系、ポリスチレン系、ポリノルボルネン系、ポリオレフィン系、アクリル系、アセテート系等の透明樹脂等があげられる。また、前記アクリル系、ウレタン系、アクリルウレタン系、エポキシ系、シリコーン系等の熱硬化型樹脂または紫外線硬化型樹脂等もあげられる。この中でも、偏光特性や耐久性の点から、表面をアルカリ等でケン化処理したTACフィルムが好ましい。

また、透明保護層として、特開2001−343529号公報(WO01/37007)に記載のポリマーフィルムがあげられる。このポリマー材料としては、例えば、側鎖に置換または非置換のイミド基を有する熱可塑性樹脂と、側鎖に置換または非置換のフェニル基ならびにニトリル基を有す熱可塑性樹脂を含有する樹脂組成物が使用でき、例えば、イソブテンとN−メチルマレイミドからなる交互共重合体と、アクリロニトリル・スチレン共重合体とを有する樹脂組成物があげられる。なお、前記ポリマーフィルムは、例えば、前記樹脂組成物の押出成形物であってもよい。

また、前記透明保護層は、例えば、色付きが無いことが好ましい。具体的には、下記式で表されるフィルム厚み方向の位相差値(Rth)が、−90nm〜+75nmの範囲であることが好ましく、より好ましくは−80nm〜+60nmであり、特に好ましくは−70nm〜+45nmの範囲である。前記位相差値が−90nm〜+75nmの範囲であれば、十分に保護フィルムに起因する偏光板の着色(光学的な着色)を解消できる。なお、下記式において、nx,ny,nzは、前述と同様であり、dは、その膜厚を示す。

Rth=[(nx+ny)/2−nz]・d

また、前記透明保護層は、さらに光学補償機能を有するものでもよい。このように光学補償機能を有する透明保護層としては、例えば、液晶セルにおける位相差に基づく視認角の変化が原因である、着色等の防止や、良視認の視野角の拡大等を目的とした公知のものが使用できる。具体的には、例えば、前述した透明樹脂を一軸延伸または二軸延伸した各種延伸フィルムや、液晶ポリマー等の配向フィルム、透明基材上に液晶ポリマー等の配向層を配置した積層体等があげられる。これらの中でも、良視認の広い視野角を達成できることから、前記液晶ポリマーの配向フィルムが好ましく、特に、ディスコティック系やネマチック系の液晶ポリマーの傾斜配向層から構成される光学補償層を、前述のトリアセチルセルロースフィルム等で支持した光学補償位相差板が好ましい。このような光学補償位相差板としては、例えば、富士写真フィルム株式会社製「WVフィルム」等の市販品があげられる。なお、前記光学補償位相差板は、前記位相差フィルムやトリアセチルセルロースフィルム等のフィルム支持体を2層以上積層させることによって、位相差等の光学特性を制御したもの等でもよい。前記透明保護層の厚みは、特に制限されず、例えば、位相差や保護強度等に応じて適宜決定できるが、通常、500μm以下であり、好ましくは5〜300μm、より好ましくは5〜150μmの範囲である。

前記透明保護層は、例えば、偏光フィルムに前記各種透明樹脂を塗布する方法、前記偏光フィルムに前記透明樹脂製フィルムや前記光学補償位相差板等を積層する方法等の従来公知の方法によって適宜形成でき、また市販品を使用することもできる。

また、前記透明保護層は、さらに、例えば、ハードコート処理、反射防止処理、スティッキングの防止や拡散、アンチグレア等を目的とした処理等が施されたものでもよい。前記ハードコート処理とは、偏光板表面の傷付き防止等を目的とし、例えば、前記透明保護層の表面に、硬化型樹脂から構成される、硬度や滑り性に優れた硬化被膜を形成する処理である。前記硬化型樹脂としては、例えば、シリコーン系、ウレタン系、アクリル系、エポキシ系等の紫外線硬化型樹脂等が使用でき、前記処理は、従来公知の方法によって行うことができる。スティッキングの防止は、隣接する層との密着防止を目的とする。前記反射防止処理とは、偏光板表面での外光の反射防止を目的とし、従来公知の反射防止層等の形成により行うことができる。

前記アンチグレア処理とは、偏光板表面において外光が反射することによる、偏光板透過光の視認妨害を防止すること等を目的とし、例えば、従来公知の方法によって、前記透明保護層の表面に、微細な凹凸構造を形成することによって行うことができる。このような凹凸構造の形成方法としては、例えば、サンドブラスト法やエンボス加工等による粗面化方式や、前述のような透明樹脂に透明微粒子を配合して前記透明保護層を形成する方式等があげられる。

前記透明微粒子としては、例えば、シリカ、アルミナ、チタニア、ジルコニア、酸化錫、酸化インジウム、酸化カドミウム、酸化アンチモン等があげられ、この他にも導電性を有する無機系微粒子や、架橋または未架橋のポリマー粒状物等から構成される有機系微粒子等を使用することもできる。前記透明微粒子の平均粒径は、特に制限されないが、例えば、0.5〜20μmの範囲である。また、前記透明微粒子の配合割合は、特に制限されないが、一般に、前述のような透明樹脂100質量部あたり2〜70質量部の範囲が好ましく、より好ましくは5〜50質量部の範囲である。

前記透明微粒子を配合したアンチグレア層は、例えば、透明保護層そのものとして使用することもでき、また、透明保護層表面に塗工層等として形成されてもよい。さらに、前記アンチグレア層は、偏光板透過光を拡散して視角を拡大するための拡散層(視覚補償機能等)を兼ねるものであってもよい。なお、前記反射防止層、スティッキング防止層、拡散層、アンチグレア層等は、前記透明保護層とは別個に、例えば、これらの層を設けたシート等から構成される光学層として、偏光板に積層してもよい。

各構成物同士(光学フィルム、偏光子、透明保護層等)の積層方法は、特に制限されず、従来公知の方法によって行うことができる。一般には、前述と同様の粘着剤や接着剤等が使用でき、その種類は、前記各構成物の材質等によって適宜決定できる。前記接着剤としては、例えば、アクリル系、ビニルアルコール系、シリコーン系、ポリエステル系、ポリウレタン系、ポリエーテル系等のポリマー製接着剤や、ゴム系接着剤等があげられる。また、グルタルアルデヒド、メラミン、シュウ酸等のビニルアルコール系ポリマーの水溶性架橋剤等から構成される接着剤等も使用できる。前述のような粘着剤、接着剤は、例えば、湿度や熱の影響によっても剥がれ難く、光透過率や偏光度にも優れる。具体的には、前記偏光子がPVA系フィルムの場合、例えば、接着処理の安定性等の点から、PVA系接着剤が好ましい。これらの接着剤や粘着剤は、例えば、そのまま偏光子や透明保護層の表面に塗布してもよいし、前記接着剤や粘着剤から構成されたテープやシートのような層を前記表面に配置してもよい。また、例えば、水溶液として調製した場合、必要に応じて、他の添加剤や、酸等の触媒を配合してもよい。なお、前記接着剤を塗布する場合は、例えば、前記接着剤水溶液に、さらに、他の添加剤や、酸等の触媒を配合してもよい。このような接着層の厚みは、特に制限されないが、例えば、1nm〜500nmであり、好ましくは10nm〜300nmであり、より好ましくは20nm〜100nmである。特に限定されず、例えば、アクリル系ポリマーやビニルアルコール系ポリマー等の接着剤等を使用した従来公知の方法が採用できる。また、湿度や熱等によっても剥がれにくく、光透過率や偏光度に優れる偏光板を形成できることから、さらに、グルタルアルデヒド、メラミン、シュウ酸等のPVA系ポリマーの水溶性架橋剤を含む接着剤が好ましい。これらの接着剤は、例えば、その水溶液を前記各構成物表面に塗工し、乾燥すること等によって使用できる。前記水溶液には、例えば、必要に応じて、他の添加剤や、酸等の触媒も配合できる。これらの中でも、前記接着剤としては、PVAフィルムとの接着性に優れる点から、PVA系接着剤が好ましい。

また、本発明の光学フィルムは、前述のような偏光子の他にも、例えば、各種位相差板、拡散制御フィルム、輝度向上フィルム等、従来公知の光学部材と組合せて使用することもできる。前記位相差板としては、例えば、ポリマーフィルムを一軸延伸または二軸延伸したもの、Z軸配向処理したもの、液晶性高分子の塗工膜等があげられる。前記拡散制御フィルムとしては、例えば、拡散、散乱、屈折を利用したフィルムがあげられ、これらは、例えば、視野角の制御や、解像度に関わるギラツキや散乱光の制御等に使用することができる。前記輝度向上フィルムとしては、例えば、コレステリック液晶の選択反射と1/4波長板(λ/4板)とを用いた輝度向上フィルムや、偏光方向による異方性散乱を利用した散乱フィルム等が使用できる。また、前記光学フィルムは、例えば、ワイヤーグリッド型偏光子と組合せることもできる。

本発明の偏光板は、実用に際して、前記本発明の光学フィルムの他に、さらに他の光学層を含んでもよい。前記光学層としては、例えば、以下に示すような偏光板、反射板、半透過反射板、輝度向上フィルム等、液晶表示装置等の形成に使用される、従来公知の各種光学層があげられる。これらの光学層は、一種類でもよいし、二種類以上を併用してもよく、また、一層でもよいし、二層以上を積層してもよい。このような光学層をさらに含む積層偏光板は、例えば、光学補償機能を有する一体型偏光板として使用することが好ましく、例えば、液晶セル表面に配置する等、各種画像表示装置への使用に適している。

以下に、このような一体型偏光板について説明する。まず、反射型偏光板または半透過反射型偏光板の一例について説明する。前記反射型偏光板は、本発明の積層偏光板にさらに反射板が、前記半透過反射型偏光板は、本発明の積層偏光板にさらに半透過反射板が、それぞれ積層されている。

前記反射型偏光板は、通常、液晶セルの裏側に配置され、視認側(表示側)からの入射光を反射させて表示するタイプの液晶表示装置(反射型液晶表示装置)等に使用できる。このような反射型偏光板は、例えば、バックライト等の光源の内蔵を省略できるため、液晶表示装置の薄型化を可能にする等の利点を有する。

前記反射型偏光板は、例えば、前記弾性率を示す偏光板の片面に、金属等から構成される反射板を形成する方法等、従来公知の方法によって作製できる。具体的には、例えば、前記偏光板における透明保護層の片面(露出面)を、必要に応じてマット処理し、前記面に、アルミニウム等の反射性金属からなる金属箔や蒸着膜を反射板として形成した反射型偏光板等があげられる。

また、前述のように各種透明樹脂に微粒子を含有させて表面を微細凹凸構造とした透明保護層の上に、その微細凹凸構造を反映させた反射板を形成した、反射型偏光板等もあげられる。その表面が微細凹凸構造である反射板は、例えば、入射光を乱反射により拡散させ、指向性やギラギラした見栄えを防止し、明暗のムラを抑制できるという利点を有する。このような反射板は、例えば、前記透明保護層の凹凸表面に、真空蒸着方式、イオンプレーティング方式、スパッタリング方式等の蒸着方式やメッキ方式等、従来公知の方法により、直接、前記金属箔や金属蒸着膜として形成することができる。

また、前述のように偏光板の透明保護層に前記反射板を直接形成する方式に代えて、反射板として、前記透明保護フィルムのような適当なフィルムに反射層を設けた反射シート等を使用してもよい。前記反射板における前記反射層は、通常、金属から構成されるため、例えば、酸化による反射率の低下防止、ひいては初期反射率の長期持続や、透明保護層の別途形成を回避する点等から、その使用形態は、前記反射層の反射面が前記フィルムや偏光板等で被覆された状態であることが好ましい。

一方、前記半透過型偏光板は、前記反射型偏光板において、反射板に代えて、半透過型の反射板を有するものである。前記半透過型反射板としては、例えば、反射層で光を反射し、かつ、光を透過するハーフミラー等があげられる。

前記半透過型偏光板は、通常、液晶セルの裏側に設けられ、液晶表示装置等を比較的明るい雰囲気で使用する場合には、視認側(表示側)からの入射光を反射して画像を表示し、比較的暗い雰囲気においては、半透過型偏光板のバックサイドに内蔵されているバックライト等の内蔵光源を使用して画像を表示するタイプの液晶表示装置等に使用できる。すなわち、前記半透過型偏光板は、明るい雰囲気下では、バックライト等の光源使用のエネルギーを節約でき、一方、比較的暗い雰囲気下においても、前記内蔵光源を用いて使用できるタイプの液晶表示装置等の形成に有用である。

つぎに、本発明の偏光板に、さらに輝度向上フィルムが積層された偏光板の一例を説明する。

前記輝度向上フィルムとしては、特に限定されず、例えば、誘電体の多層薄膜や、屈折率異方性が相違する薄膜フィルムの多層積層体のような、所定偏光軸の直線偏光を透過して、他の光は反射する特性を示すもの等が使用できる。このような輝度向上フィルムとしては、例えば、3M社製の商品名「D−BEF」等があげられる。また、コレステリック液晶層、特にコレステリック液晶ポリマーの配向フィルムや、その配向液晶層をフィルム基材上に支持したもの等が使用できる。これらは、左右一方の円偏光を反射して、他の光は透過する特性を示すものであり、例えば、日東電工社製の商品名「PCF350」、Merck社製の商品名「Transmax」等があげられる。

以上のような本発明の各種偏光板は、例えば、本発明の偏光板と、さらに2層以上の光学層とを積層した光学部材であってもよい。

このように2層以上の光学層を積層した光学部材は、例えば、液晶表示装置等の製造過程において、順次別個に積層する方式によっても形成できるが、予め積層した光学部材として使用すれば、例えば、品質の安定性や組立作業性等に優れ、液晶表示装置等の製造効率を向上できるという利点がある。なお、積層には、前述と同様に、粘着層等の各種接着手段を用いることができる。

前述のような各種偏光板は、例えば、液晶セル等の他の部材への積層が容易になることから、さらに粘着剤層や接着剤層を有していることが好ましく、これらは、前記偏光板の片面または両面に配置することができる。前記粘着層の材料としては、特に制限されず、アクリル系ポリマー等の従来公知の材料が使用でき、特に、吸湿による発泡や剥離の防止、熱膨張差等による光学特性の低下や液晶セルの反り防止、ひいては高品質で耐久性に優れる液晶表示装置の形成性等の点より、例えば、吸湿率が低くて耐熱性に優れる粘着層となることが好ましい。また、微粒子を含有して光拡散性を示す粘着層等でもよい。前記偏光板表面への前記粘着剤層の形成は、例えば、各種粘着材料の溶液または溶融液を、流延や塗工等の展開方式により、前記偏光板の所定の面に直接添加して層を形成する方式や、同様にして後述するセパレータ上に粘着剤層を形成させて、それを前記偏光板の所定面に移着する方式等によって行うことができる。なお、このような層は、偏光板のいずれの表面に形成してもよく、例えば、偏光板における前記位相差板の露出面に形成してもよい。

このように偏光板に設けた粘着剤層等の表面が露出する場合は、前記粘着層を実用に供するまでの間、汚染防止等を目的として、セパレータによって前記表面をカバーすることが好ましい。このセパレータは、前記透明保護フィルム等のような適当なフィルムに、必要に応じて、シリコーン系、長鎖アルキル系、フッ素系、硫化モリブデン等の剥離剤による剥離コートを一層以上設ける方法等によって形成できる。

前記粘着剤層等は、例えば、単層体でもよいし、積層体でもよい。前記積層体としては、例えば、異なる組成や異なる種類の単層を組合せた積層体を使用することもできる。また、前記偏光板の両面に配置する場合は、例えば、それぞれ同じ粘着剤層でもよいし、異なる組成や異なる種類の粘着剤層であってもよい。

前記粘着剤層の厚みは、例えば、偏光板の構成等に応じて適宜に決定でき、一般には、1〜500μmである。

前記粘着剤層を形成する粘着剤としては、例えば、光学的透明性に優れ、適度な濡れ性、凝集性や接着性の粘着特性を示すものが好ましい。具体的な例としては、アクリル系ポリマーやシリコーン系ポリマー、ポリエステル、ポリウレタン、ポリエーテル、合成ゴム等のポリマーを適宜ベースポリマーとして調製された粘着剤等があげられる。

前記粘着剤層の粘着特性の制御は、例えば、前記粘着剤層を形成するベースポリマーの組成や分子量、架橋方式、架橋性官能基の含有割合、架橋剤の配合割合等によって、その架橋度や分子量を調節するというような、従来公知の方法によって適宜行うことができる。

以上のような本発明の光学フィルムや偏光板、各種光学部材(光学層を積層した各種偏光板)を形成する偏光フィルム、透明保護層、光学層、粘着剤層等の各層は、例えば、サリチル酸エステル系化合物、ベンゾフェノン系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物、シアノアクリレート系化合物、ニッケル錯塩系化合物等の紫外線吸収剤で適宜処理することによって、紫外線吸収能を持たせたものでもよい。

本発明の光学フィルムや偏光板は、前述のように、液晶表示装置等の各種装置の形成に使用することが好ましく、例えば、本発明の光学フィルムや偏光板を液晶セルの片側または両側に配置して液晶パネルとし、反射型や半透過型、あるいは透過・反射両用型等の液晶表示装置に用いることができる。

液晶表示装置を形成する前記液晶セルの種類は、任意で選択でき、例えば、STN(Super Twisted Nematic)セル、TN(Twisted Nematic)セル、IPS(In−Plane Switching)セル、VA(VerticalAlighned)セル、OCB(Optically Alighned Birefringence)セル、HAN(Hybrid Alighned Nematic)セル、ASM(Axially Symmetric Alighned Microcell)セル、強誘電・反強誘電セル及びこれらに規則正しい配向分割を行ったもの、ランダムな配向分割を行った物等の各種のセルが含まれる。これらの中でも、本発明の光学フィルムや偏光板は、特にVAセルおよびOCBセルの光学補償に非常に優れているので、VAモードおよびOCBモードの液晶表示装置用の視角補償フィルムとして非常に有用である。

また、前記液晶セルは、通常、対向する液晶セル基板の間隙に液晶が注入された構造であって、前記液晶セル基板としては、特に制限されず、例えば、ガラス基板やプラスチック基板が使用できる。なお、前記プラスチック基板の材質としては、特に制限されず、従来公知の材料があげられる。

また、液晶セルの両面に偏光板や光学部材を設ける場合、それらは同じ種類のものでもよいし、異なっていてもよい。さらに、液晶表示装置の形成に際しては、例えば、プリズムアレイシートやレンズアレイシート、光拡散板やバックライト等の適当な部品を、適当な位置に1層または2層以上配置することができる。

さらに、本発明の液晶表示装置は、液晶パネルを含み、前記液晶パネルとして、本発明の液晶パネルを使用する以外は、特に制限されない。光源を含む場合、特に制限されないが、例えば、光のエネルギーが有効に使用できることから、例えば、偏光を出射する平面光源であることが好ましい。

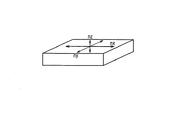

図3の断面図に、本発明の液晶パネルの一例を示す。図示のように、液晶パネルは、液晶セル21、光学フィルム1、偏光子2および透明保護層3を有しており、液晶セル21の一方の面に光学フィルム1が積層されており、光学の他方の面に、偏光子2および透明保護層が、この順序で積層されている。前記液晶セルは、二枚の液晶セル基板の間に、液晶が保持された構成となっている(図示せず)。また、光学フィルム1は、前述のように複屈折層と透明高分子フィルム層の積層体であり、前記複屈折層側が液晶セル21に面しており、透明高分子フィルム側が偏光子2に面している。

本発明の液晶表示装置は、視認側の光学フィルム(偏光板)の上に、例えば、さらに拡散板、アンチグレア層、反射防止膜、保護層や保護板を配置したり、または液晶パネルにおける液晶セルと偏光板との間に補償用位相差板等を適宜配置することもできる。

なお、本発明の光学フィルムや偏光板は、前述のような液晶表示装置には限定されず、例えば、有機エレクトロルミネッセンス(EL)ディスプレイ、PDP、FED等の自発光型表示装置にも使用できる。自発光型フラットディスプレイに使用する場合は、例えば、本発明の複屈折性光学フィルムの面内位相差値Δndをλ/4にすることで、円偏光を得ることができるため、反射防止フィルターとして利用できる。

以下に、本発明の偏光板を備えるエレクトロルミネッセンス(EL)表示装置について説明する。本発明のEL表示装置は、本発明の光学フィルムまたは偏光板を有する表示装置であり、このEL装置は、有機ELおよび無機ELのいずれでもよい。

近年、EL表示装置においても、黒状態における電極からの反射防止として、例えば、偏光子や偏光板等の光学フィルムをλ/4板とともに使用することが提案されている。本発明の偏光子や光学フィルムは、特に、EL層から、直線偏光、円偏光もしくは楕円偏光のいずれかの偏光が発光されている場合、あるいは、正面方向に自然光を発光していても、斜め方向の出射光が部分偏光している場合等に、非常に有用である。

まずここで、一般的な有機EL表示装置について説明する。前記有機EL表示装置は、一般に、透明基板上に、透明電極、有機発光層および金属電極がこの順序で積層された発光体(有機EL発光体)を有している。前記有機発光層は、種々の有機薄膜の積層体であり、例えば、トリフェニルアミン誘導体等からなる正孔注入層とアントラセン等の蛍光性有機固体からなる発光層との積層体や、このような発光層とペリレン誘導体等からなる電子注入層との積層体や、また、前記正孔注入層と発光層と電子注入層との積層体等、種々の組み合わせがあげられる。

そして、このような有機EL表示装置は、前記陽極と陰極とに電圧を印加することによって、前記有機発光層に正孔と電子とが注入され、前記正孔と電子とが再結合することによって生じるエネルギーが、蛍光物質を励起し、励起された蛍光物質が基底状態に戻るときに光を放射する、という原理で発光する。前記正孔と電子との再結合というメカニズムは、一般のダイオードと同様であり、電流と発光強度とは、印加電圧に対して整流性を伴う強い非線形性を示す。

前記有機EL表示装置においては、前記有機発光層での発光を取り出すために、少なくとも一方の電極が透明であることが必要なため、通常、酸化インジウムスズ(ITO)等の透明導電体で形成された透明電極が陽極として使用される。一方、電子注入を容易にして発光効率を上げるには、陰極に、仕事関数の小さな物質を用いることが重要であり、通常、Mg−Ag、Al−Li等の金属電極が使用される。

このような構成の有機EL表示装置において、前記有機発光層は、例えば、厚み10nm程度の極めて薄い膜で形成されることが好ましい。これは、前記有機発光層においても、透明電極と同様に、光をほぼ完全に透過させるためである。その結果、非発光時に、前記透明基板の表面から入射して、前記透明電極と有機発光層とを透過して前記金属電極で反射した光が、再び前記透明基板の表面側へ出る。このため、外部から視認した際に、有機EL表示装置の表示面が鏡面のように見えるのである。

本発明の有機EL表示装置は、例えば、前記有機発光層の表面側に透明電極を備え、前記有機発光層の裏面側に金属電極を備えた前記有機EL発光体を含む有機EL表示装置において、前記透明電極の表面に、本発明の光学フィルム(偏光板等)が配置されることが好ましく、さらにλ/4板を偏光板とEL素子との間に配置することが好ましい。このように、本発明の光学フィルムを配置することによって、外界の反射を抑え、視認性向上が可能であるという効果を示す有機EL表示装置となる。また、前記透明電極と光学フィルムとの間に、さらに位相差板が配置されることが好ましい。

前記位相差板および光学フィルム(偏光板等)は、例えば、外部から入射して前記金属電極で反射してきた光を偏光する作用を有するため、その偏光作用によって前記金属電極の鏡面を外部から視認させないという効果がある。特に、位相差板として1/4波長板を使用し、かつ、前記偏光板と前記位相差板との偏光方向のなす角をπ/4に調整すれば、前記金属電極の鏡面を完全に遮蔽することができる。すなわち、この有機EL表示装置に入射する外部光は、前記偏光板によって直線偏光成分のみが透過する。この直線偏光は、前記位相差板によって、一般に楕円偏光となるが、特に前記位相差板が1/4波長板であり、しかも前記角がπ/4の場合には、円偏光となる。

この円偏光は、例えば、透明基板、透明電極、有機薄膜を透過し、金属電極で反射して、再び、有機薄膜、透明電極、透明基板を透過して、前記位相差板で再び直線偏光となる。そして、この直線偏光は、前記偏光板の偏光方向と直交しているため、前記偏光板を透過できず、その結果、前述のように、金属電極の鏡面を完全に遮蔽することができるのである。

つぎに、本発明の実施例について比較例と併せて説明する。但し、本発明は、以下の実施例に限定されない。なお、下記の実施例等において、光学フィルムの特性は以下の方法で評価した。

(位相差値Δnd、配向軸精度の測定)

位相差値Δndおよび配向軸精度の測定は、位相差計(王子計測機器社製、商品名KOBRA21ADH)を用いて測定した。

位相差値Δndおよび配向軸精度の測定は、位相差計(王子計測機器社製、商品名KOBRA21ADH)を用いて測定した。

(屈折率の測定)

屈折率は、王子計測機器社製の商品名KOBRA21ADHを用い、590nmにおける屈折率を測定した。

屈折率は、王子計測機器社製の商品名KOBRA21ADHを用い、590nmにおける屈折率を測定した。

(膜厚測定)

膜厚は、アンリツ製商品名デジタルマイクロメーターK−351C型を使用して測定した。

膜厚は、アンリツ製商品名デジタルマイクロメーターK−351C型を使用して測定した。

2,2−ビス(3,4−ジカルボキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン二無水物と、2,2’−ビス(トリフルオロメチル)−4,4’−ジアミノビフェニルから合成された、重量平均分子量(Mw)7万、複屈折率(△n)約0.04のポリイミドを、MIBK(メチルイソブチルケトン)に溶解し、固形分濃度15重量%の溶液を得た。この溶液を厚さ80μmのトリアセチルセルロース(TAC)フィルム上に塗布した。このTACフィルムの△ndは5nmであった。その後100℃で10分間の加熱処理により、前記溶液の溶媒蒸発除去を行って層を形成して、完全透明で平滑なフィルムを得た。このフィルムを150℃の温度で10%縦一軸延伸して前記層の面内に屈折率の差を生じさせて、光学フィルムを得た。得られた光学フィルムの複屈折層の光学特性は、nx>ny>nzである。

(比較例1)

実施例1と同様の溶液を用い、これを厚み75μm、△nd=4000nmのPETフィルム上に塗布した。その後150℃で10分間の加熱処理により、前記溶液の溶媒蒸発除去を行って複屈折層を形成し、完全透明で平滑な光学フィルムを得た。この光学フィルムの前記複屈折層は、nx=ny>nzの光学特性を持っていた。しかし、PETフィルムの面内位相差が大きすぎるため、光学フィルムの光学特性には問題があり、PETフィルムから複屈折層を剥離して偏光子等の光学部材に転写して使用する必要があった。

実施例1と同様の溶液を用い、これを厚み75μm、△nd=4000nmのPETフィルム上に塗布した。その後150℃で10分間の加熱処理により、前記溶液の溶媒蒸発除去を行って複屈折層を形成し、完全透明で平滑な光学フィルムを得た。この光学フィルムの前記複屈折層は、nx=ny>nzの光学特性を持っていた。しかし、PETフィルムの面内位相差が大きすぎるため、光学フィルムの光学特性には問題があり、PETフィルムから複屈折層を剥離して偏光子等の光学部材に転写して使用する必要があった。

(比較例2)

実施例1と同じ溶液を、150℃で自由端縦延伸にて1.5倍横延伸した厚さ150μmのTACフィルム上に塗布した。このTACフィルムの△ndは70nmであった。その後100℃で10分間の加熱処理により、前記溶液の溶媒蒸発除去を行って複屈折層を形成し、完全透明で平滑な光学フィルムを得た。この光学フィルムの前記複屈折層は、nx=ny>nzの光学特性を持っていた。しかし、TACフィルムの面内位相差が大きすぎるため、光学フィルムの光学特性には問題があり、TACフィルムから複屈折層を剥離して偏光子等の光学部材に転写して使用する必要があった。

実施例1と同じ溶液を、150℃で自由端縦延伸にて1.5倍横延伸した厚さ150μmのTACフィルム上に塗布した。このTACフィルムの△ndは70nmであった。その後100℃で10分間の加熱処理により、前記溶液の溶媒蒸発除去を行って複屈折層を形成し、完全透明で平滑な光学フィルムを得た。この光学フィルムの前記複屈折層は、nx=ny>nzの光学特性を持っていた。しかし、TACフィルムの面内位相差が大きすぎるため、光学フィルムの光学特性には問題があり、TACフィルムから複屈折層を剥離して偏光子等の光学部材に転写して使用する必要があった。

前記各実施例及び各比較例で得られた光学フィルムについて、厚み、光学フィルムの面内位相差A(Δnd)、透明高分子フィルムの面内位相差B(Δnd)、複屈折層の複屈折率(Δn(a))および透明高分子フィルムの複屈折率(Δn(b))を調べた結果を下記表1に示す。

(表1)

厚み(μm) A(△nd) B(△nd) △n(a) △n(b)

実施例1 8 150 20 0.04 0.0006

比較例1 6 0.9 4000 0.04 0.08

比較例2 6 150 70 0.04 0.0007

厚み(μm) A(△nd) B(△nd) △n(a) △n(b)

実施例1 8 150 20 0.04 0.0006

比較例1 6 0.9 4000 0.04 0.08

比較例2 6 150 70 0.04 0.0007

前記各実施例および比較例で得られた光学フィルムについて、液晶表示特性(LCD表示特性)について、調べた。すなわち、まず、光学フィルムと偏光板(日東電工(株)製、商品名「HEG1425DU」)を、アクリル系粘着剤を介し積層して光学補償層一体型偏光板を得た。これを液晶セルのバックライト側に偏光板が外側となるように接着して液晶表示装置を作製した。そして、前記液晶表示装置の正面コントラストについて調べた。その結果を下記の表2に示す。

(正面コントラスト)

前記液晶表示装置に、白画像および黒画像を表示させ、商品名Ez contrast 160D(ELDIM社製)により、表示画面の正面における、XYZ表示系のY値、x値、y値をそれぞれ測定した。そして、白画像におけるY値(YW)と、黒画像におけるY値(YB)とから、正面(視野角0°)コントラスト(YW/YB)を算出した。

前記液晶表示装置に、白画像および黒画像を表示させ、商品名Ez contrast 160D(ELDIM社製)により、表示画面の正面における、XYZ表示系のY値、x値、y値をそれぞれ測定した。そして、白画像におけるY値(YW)と、黒画像におけるY値(YB)とから、正面(視野角0°)コントラスト(YW/YB)を算出した。

(表2)

正面コントラスト*

実施例1 ○

比較例1 ×

比較例2 ×

* コントラスト100以上を○、100未満を×とした。

正面コントラスト*

実施例1 ○

比較例1 ×

比較例2 ×

* コントラスト100以上を○、100未満を×とした。

前記表2に示すように、全実施例は、コントラストに優れていた。

以上のように、本発明の光学フィルムは、光学特性に優れ、簡単かつ低コストで製造することができる。したがって、本発明の光学フィルムは、例えば、液晶表示装置や自発光型表示装置等の表示装置の光学部材として有用である。

1・・・・複屈折層

2・・・・偏光子

3・・・・保護フィルム

11・・・・偏光板

21・・・・液晶セル

2・・・・偏光子

3・・・・保護フィルム

11・・・・偏光板

21・・・・液晶セル

Claims (4)

- 透明高分子フィルム層と複屈折層とが積層された光学フィルムの製造方法であって、面内位相差が50nm以下のトリアセチルセルロースからなる透明高分子フィルムを準備し、この上に、非液晶性ポリマーであるポリイミドをメチルイソブチルケトンに溶解した溶液を塗布し、前記溶液中の溶媒を蒸発除去することにより複屈折層を形成し、前記透明高分子フィルム層と前記複屈折層の積層体を、延伸することにより、前記複屈折層を下記式(1)の条件を満たすようにし、前記複屈折層の複屈折率△n(a)および前記透明高分子フィルム層の複屈折率△n(b)が、下記式(2)の条件を満たすように前記両層を形成し、前記ポリイミドが、下記一般式(6)で表されるポリイミドである製造方法。

nx>ny>nz ・・・(1)

△n(a)>△n(b)×10 ・・・(2)

前記式(1)において、nx、nyおよびnzは、それぞれ、前記複屈折層における、X軸方向、Y軸方向およびZ軸方向の屈折率を示す。前記X軸方向は、前記複屈折層の面内において最大の屈折率を示す軸方向であり、前記Y軸方向は、前記面内における前記X軸方向に対して垂直な軸方向であり、前記Z軸方向は、前記X軸方向および前記Y軸方向に垂直な厚み方向を示す。

- 光学フィルム全体の複屈折率(△n)を、0.0005〜0.5の範囲にする請求項1記載の製造方法。

- 前記透明高分子フィルム層を、その形成材料樹脂をフィルム状に成形した後、延伸処理されることにより製造する請求項1または2に記載の製造方法。

- 前記透明高分子フィルム層が単層であり、その面内位相差が0を超え50nm以下である請求項1〜3のいずれか一項に記載の製造方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2006008372A JP3813631B2 (ja) | 2002-07-30 | 2006-01-17 | 光学フィルムの製造方法 |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2002220759 | 2002-07-30 | ||

| JP2002220759 | 2002-07-30 | ||

| JP2006008372A JP3813631B2 (ja) | 2002-07-30 | 2006-01-17 | 光学フィルムの製造方法 |

Related Parent Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2005123742A Division JP3791806B2 (ja) | 2002-07-30 | 2005-04-21 | 光学フィルムの製造方法 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2006195478A JP2006195478A (ja) | 2006-07-27 |

| JP3813631B2 true JP3813631B2 (ja) | 2006-08-23 |

Family

ID=36801548

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2006008372A Expired - Fee Related JP3813631B2 (ja) | 2002-07-30 | 2006-01-17 | 光学フィルムの製造方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP3813631B2 (ja) |

Families Citing this family (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US9268076B2 (en) | 2007-04-18 | 2016-02-23 | Tosoh Corporation | Optical compensation layer, optical compensation film, and processes for producing these |

| WO2009031417A1 (ja) * | 2007-09-07 | 2009-03-12 | Nitto Denko Corporation | 光学フィルム、およびその製造方法 |

| WO2009034823A1 (ja) * | 2007-09-11 | 2009-03-19 | Nitto Denko Corporation | 光学フィルム、およびその製造方法 |

| JP5264608B2 (ja) * | 2009-04-23 | 2013-08-14 | パナソニック株式会社 | 照明用有機elパネル |

| JP2011102867A (ja) * | 2009-11-10 | 2011-05-26 | Tosoh Corp | 光学補償フィルム |

| JP7176409B2 (ja) * | 2016-05-20 | 2022-11-22 | 大日本印刷株式会社 | 光学積層体、及び、画像表示装置 |

-

2006

- 2006-01-17 JP JP2006008372A patent/JP3813631B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2006195478A (ja) | 2006-07-27 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP3735361B2 (ja) | 光学フィルムの製造方法、それにより得られた光学フィルム、液晶パネルおよび液晶表示装置 | |

| JP3981638B2 (ja) | 光学フィルム、その製造方法、およびこれを用いた位相差フィルムならびに偏光板 | |

| CN100365451C (zh) | 光学膜及其制造方法 | |

| JP3960549B2 (ja) | Va型液晶セル用光学補償機能付き偏光板およびva型液晶セル用光学補償機能層 | |

| JP3762751B2 (ja) | 光学フィルムの製造方法 | |

| US20090252890A1 (en) | Method for producing anisotropic film | |

| US7123328B2 (en) | Polarization plate having optical compensation function and liquid crystal display device using the same | |

| KR20040083081A (ko) | 광학보상판 및 이를 사용한 편광판 | |

| KR20090008453A (ko) | 편광자, 그것을 사용한 광학 필름, 그것들을 사용한 화상 표시 장치 | |

| KR20040111067A (ko) | 광학 필름, 편광 광학 필름 및 영상 표시 장치 | |

| JP2005055601A (ja) | 複屈折性光学フィルム | |

| JP3838508B2 (ja) | 積層位相差板の製造方法 | |

| JP2004061565A (ja) | 偏光子、偏光板、それを用いた光学部材及び表示装置 | |

| JP4260538B2 (ja) | 積層位相差板、それを用いた積層偏光板、ならびに画像表示装置 | |

| JP3897743B2 (ja) | 光学フィルムの製造方法 | |

| JP3764440B2 (ja) | 光学フィルムの製造方法 | |

| CN100489574C (zh) | 制备各向异性膜的方法 | |

| JP3813631B2 (ja) | 光学フィルムの製造方法 | |

| JP4280597B2 (ja) | 位相差板の製造方法 | |

| JP3791806B2 (ja) | 光学フィルムの製造方法 | |

| JP3838522B2 (ja) | 積層位相差板の製造方法 | |

| JP2004004755A (ja) | 光学補償機能付き偏光板、及びそれを用いた液晶表示装置 | |

| JP4247069B2 (ja) | 位相差板の製造方法 | |

| JP3982822B2 (ja) | 積層複屈折フィルム、それを用いた液晶パネルおよび液晶表示装置 | |

| JP4293595B2 (ja) | 位相差板およびその製造方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060422 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20060529 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20060531 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120609 Year of fee payment: 6 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |