JP2021071097A - 送風機 - Google Patents

送風機 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2021071097A JP2021071097A JP2019199051A JP2019199051A JP2021071097A JP 2021071097 A JP2021071097 A JP 2021071097A JP 2019199051 A JP2019199051 A JP 2019199051A JP 2019199051 A JP2019199051 A JP 2019199051A JP 2021071097 A JP2021071097 A JP 2021071097A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- air

- fan

- trailing edge

- partition plate

- plate

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims abstract description 68

- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims abstract description 57

- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 121

- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 22

- 238000000638 solvent extraction Methods 0.000 abstract description 7

- 239000013256 coordination polymer Substances 0.000 description 30

- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 6

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6

- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 3

- 238000013459 approach Methods 0.000 description 2

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2

- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1

- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1

- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 1

- 238000000034 method Methods 0.000 description 1

- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1

- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1

- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS

- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS

- F04D29/00—Details, component parts, or accessories

- F04D29/26—Rotors specially for elastic fluids

- F04D29/28—Rotors specially for elastic fluids for centrifugal or helico-centrifugal pumps for radial-flow or helico-centrifugal pumps

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS

- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS

- F04D29/00—Details, component parts, or accessories

- F04D29/40—Casings; Connections of working fluid

- F04D29/42—Casings; Connections of working fluid for radial or helico-centrifugal pumps

- F04D29/44—Fluid-guiding means, e.g. diffusers

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Mechanical Engineering (AREA)

- General Engineering & Computer Science (AREA)

- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

- Air-Conditioning For Vehicles (AREA)

Abstract

【課題】外部から吸い込んだ車室外空気に車室内空気が混入してしまうことを抑制可能な遠心送風機を提供する。【解決手段】送風機1のファン30は、複数の第1ブレード31と、複数の第2ブレード32と、分割板34と、を含んでいる。スクロールケーシング50の内側には、空気の通風路53を第1通風路531と第2通風路532とに仕切る仕切板57が設けられている。分割板34は、径方向DRrの外側に位置する後縁板部342を有する。後縁板部342は、径方向DRrの外側の端部が仕切板57におけるファン30に対向する上流縁部571よりも径方向DRrの外側であって上流縁部571よりも軸方向DRaの他方側に位置付けられている。仕切板57には、後縁板部342よりも径方向DRrの外側に、後縁板部342と仕切板57との隙間に向かう車室内空気の向きを仕切板57から離れる方向に転向させる気流転向部80が設けられている。【選択図】図2

Description

本開示は、送風機に関する。

従来、車室内空気(以下、内気とも呼ぶ。)および車室外空気(以下、外気とも呼ぶ。)を区別して同時に吸入することが可能な片側吸込式の遠心送風機が知られている(例えば、特許文献1参照)。

特許文献1記載の遠心送風機の羽根車は、軸方向の一方側に位置する複数の第1翼の間の空間と軸方向の他方側に位置する複数の第2翼の間の空間とが分割部材によって分割されている。また、羽根車を収容するスクロールケーシングは、羽根車の径方向の外側に形成される空気流路が、仕切壁により羽根車の軸方向の一方の第1空気流路と軸方向の他方の第2空気流路とに仕切られている。さらに、羽根車の径方向の内側には、外部から取り入れられた空気を第1空気流路と第2空気流路に分離して流す分離筒が配置されている。これにより、遠心送風機は、外気を分離筒の外側および羽根車を介して第1空気流路に流しつつ、内気を分離筒の内側および羽根車を介して第2空気流路に流すことが可能になっている。

特許文献1には、分割部材のうち半径方向の内側の縁部が仕切壁のうち羽根車に対向する壁縁部より軸方向の一方側に位置し、且つ、分割部材のうち半径方向の外側の縁部が壁縁部よりも外側であって壁縁部よりも軸方向の他方側に位置するものが例示されている。

ところで、特許文献1には、第1翼の下流側での圧力と第2翼の下流側での圧力との関係について何ら検討されていない。このため、何らかの要因によって、第1翼の下流側での圧力よりも第2翼の下流側での圧力が大きくなると、第2空気流路を流れる内気が分割部材と仕切壁との隙間を介して第1空気流路に流入し易くなる。

本開示は、外部から吸い込んだ車室外空気に車室内空気が混入してしまうことを抑制可能な遠心送風機を提供することを目的とする。

請求項1に記載の発明は、

車室外空気および車室内空気を区別して同時に吸入することが可能な送風機であって、

ファン軸心(CL)の軸方向(DRa)の一方側から吸い込んだ空気をファン軸心から遠ざかる方向に向けて吹き出すファン(30)と、

ファンを収容し、ファンに対して軸方向の一方側にファンへ吸い込まれる空気の吸込口(31)が形成されたケーシング(50)と、

ファンの径方向の内側に配置される筒状部(72)を含み、車室外空気を筒状部の外側に流し、且つ、車室内空気を筒状部の内側を流すことで、車室外空気と車室内空気とを分離する分離筒(70)と、を備え、

ファンは、

ファン軸心の周りに配置された複数の第1ブレード(31)と、

ファン軸心の周りに配置されて複数の第1ブレードに対して軸方向の他方側に位置する複数の第2ブレード(32)と、

複数の第1ブレードと複数の第2ブレードとを接続するとともに複数の第1ブレードの相互間に形成される第1翼通路(310)を流れる車室外空気と複数の第2ブレードの相互間に形成される第2翼通路(320)を流れる車室内空気との混合を抑える分割板(34)と、を含み、

ケーシングの内側には、ファンを基準として径方向の外側にファンから吹き出された空気の通風路が形成されるとともに、通風路(53)を車室外空気が流入する第1通風路(531)と車室内空気が流入する第2通風路(532)とに仕切る仕切板(57)が設けられ、

分割板は、第1ブレードに対して径方向の外側に位置する後縁板部(342)を有し、

後縁板部は、後縁板部における径方向の外側の端部が仕切板におけるファンに対向する上流縁部(571)よりも径方向の外側であって上流縁部よりも軸方向の他方側に位置付けられており、

仕切板には、後縁板部よりも径方向の外側に、後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気の向きを仕切板から離れる方向に転向させる気流転向部(80)が設けられている、送風機。

車室外空気および車室内空気を区別して同時に吸入することが可能な送風機であって、

ファン軸心(CL)の軸方向(DRa)の一方側から吸い込んだ空気をファン軸心から遠ざかる方向に向けて吹き出すファン(30)と、

ファンを収容し、ファンに対して軸方向の一方側にファンへ吸い込まれる空気の吸込口(31)が形成されたケーシング(50)と、

ファンの径方向の内側に配置される筒状部(72)を含み、車室外空気を筒状部の外側に流し、且つ、車室内空気を筒状部の内側を流すことで、車室外空気と車室内空気とを分離する分離筒(70)と、を備え、

ファンは、

ファン軸心の周りに配置された複数の第1ブレード(31)と、

ファン軸心の周りに配置されて複数の第1ブレードに対して軸方向の他方側に位置する複数の第2ブレード(32)と、

複数の第1ブレードと複数の第2ブレードとを接続するとともに複数の第1ブレードの相互間に形成される第1翼通路(310)を流れる車室外空気と複数の第2ブレードの相互間に形成される第2翼通路(320)を流れる車室内空気との混合を抑える分割板(34)と、を含み、

ケーシングの内側には、ファンを基準として径方向の外側にファンから吹き出された空気の通風路が形成されるとともに、通風路(53)を車室外空気が流入する第1通風路(531)と車室内空気が流入する第2通風路(532)とに仕切る仕切板(57)が設けられ、

分割板は、第1ブレードに対して径方向の外側に位置する後縁板部(342)を有し、

後縁板部は、後縁板部における径方向の外側の端部が仕切板におけるファンに対向する上流縁部(571)よりも径方向の外側であって上流縁部よりも軸方向の他方側に位置付けられており、

仕切板には、後縁板部よりも径方向の外側に、後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気の向きを仕切板から離れる方向に転向させる気流転向部(80)が設けられている、送風機。

これによると、後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気の向きが気流転向部によって仕切板から離れる方向に転向されることで、車室内空気が後縁板部と仕切板との隙間に流入し難くなる。これにより、後縁板部と仕切板との隙間を介した車室内空気の第1通風路への流入が抑えられる。すなわち、外部から吸い込んだ車室外空気に車室内空気が混入してしまうことを抑制することができる。

なお、各構成要素等に付された括弧付きの参照符号は、その構成要素等と後述する実施形態に記載の具体的な構成要素等との対応関係の一例を示すものである。

以下、本開示の実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の実施形態において、先行する実施形態で説明した事項と同一もしくは均等である部分には、同一の参照符号を付し、その説明を省略する場合がある。また、実施形態において、構成要素の一部だけを説明している場合、構成要素の他の部分に関しては、先行する実施形態において説明した構成要素を適用することができる。以下の実施形態は、特に組み合わせに支障が生じない範囲であれば、特に明示していない場合であっても、各実施形態同士を部分的に組み合わせることができる。

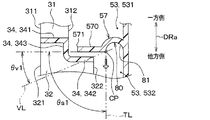

(第1実施形態)

本実施形態について、図1〜図3を参照しつつ説明する。本実施形態では、本開示の送風機1を、外気および内気を区分して車室内へ吹き出すことが可能な内外気二層式の車両用空調装置に適用した例について説明する。

本実施形態について、図1〜図3を参照しつつ説明する。本実施形態では、本開示の送風機1を、外気および内気を区分して車室内へ吹き出すことが可能な内外気二層式の車両用空調装置に適用した例について説明する。

車両用空調装置は、図示しないが、デフロスタ吹出口とベント吹出口とフット吹出口とを有し、それぞれの吹出口から車両のフロントウインドウ、乗員の上半身および乗員の足元に向けて送風する。

図1に示すように、送風機1は、内外気箱10、フィルタ20、ファン30、電動モータ40、スクロールケーシング50、分離筒70を含んで構成されている。送風機1は、ファン軸心CLの方向が鉛直方向に一致するように配置されている。なお、車両用空調装置が実際に車両に搭載された場合にファン軸心CLの方向が鉛直方向に一致するものと限定されるわけではない。

ここで、本明細書では、説明の便宜上、ファン30の回転中心となるファン軸心CLに沿う方向を軸方向DRaと呼ぶ。また、本明細書においては、特別な注記がない限り、ファン軸心CL上の任意の点を中心としてファン軸心CLと直交する平面上に描かれた円の半径の方向を径方向DRrと呼び、当該円の円周方向を周方向と呼ぶ。

内外気箱10は、送風機1において上方側に配置されている。内外気箱10の上面には、第1外気導入口11、第2外気導入口12、第1内気導入口13、および第2内気導入口14が形成されている。第1外気導入口11および第2外気導入口12は、内外気箱10の内側に外気を導入するための開口である。第1内気導入口13および第2内気導入口14は、内外気箱10の内側に内気を導入するための開口である。

内外気箱10の内側には、外気ドア15、内外気ドア16、および内気ドア17が設けられている。外気ドア15は、第1外気導入口11を開閉するドアである。内外気ドア16は、第2外気導入口12および第1内気導入口13を選択的に開閉するドアである。内気ドア17は、第2内気導入口14を開閉するドアである。外気ドア15および内気ドア17はバタフライドアで構成されている。内外気ドア16は、ロータリドアで構成されている。

送風機1は、内外気箱10を備えることで、内気と外気とを区別して同時に吸入することが可能になっている。なお、外気ドア15および内気ドア17は、バタフライドア以外のドア(例えば、ロータリドア)で構成されていてもよい。また、内外気ドア16は、ロータリドア以外のドア(例えば、バタフライドア)で構成されていてもよい。

フィルタ20は、内外気箱10の下方に配置されている。フィルタ20は、水平方向に略平行となる姿勢で配置されている。フィルタ20は、内外気箱10から導入された空気を濾過してパーティクル等の汚染物質を除去するものである。

ファン30は、ファン軸心CLの軸方向DRaの一方側から吸い込み、吸い込んだ空気をファン軸心CLから遠ざかる方向に向けて吹き出す遠心ファンである。ファン30は、シロッコファンで構成されている。なお、ファン30は、シロッコファンに限らず、ラジアルファン、ターボファン等で構成されていてもよい。

ファン30は、複数の第1ブレード31、複数の第2ブレード32、主板33、および分割板34を有している。複数の第1ブレード31は、ファン軸心CLの周りに並んで配置されている。複数の第1ブレード31の相互間には、空気が流れる第1翼通路310が形成される。

複数の第2ブレード32は、ファン軸心CLの周りに並んで配置されている。複数の第2ブレード32は、複数の第1ブレード31に対して軸方向DRaの他方側に位置付けられている。複数の第2ブレード32の相互間には、空気が流れる第2翼通路320が形成される。

主板33は、ファン軸心CLを中心とする円盤状の部材で構成されている。主板33は、その中心部に電動モータ40のシャフト42が相対回転不能に連結されるボス部331が設けられている。主板33は、ファン30の径方向DRrの外側の部位に複数の第2ブレード32の下端部が固定されている。

分割板34は、複数の第1ブレード31と複数の第2ブレード32とを接続する部材である。分割板34は、複数の第1ブレード31の相互間に形成される第1翼通路310を流れる空気と、複数の第2ブレード32の相互間に形成される第2翼通路320を流れる空気との混合を抑える部材でもある。分割板34は、ファン軸心CLを中心とするリング状の部材で構成されている。分割板34には、軸方向DRaの一方側の板面に複数の第1ブレード31の下端部が固定され、軸方向DRaの他方側の板面に複数の第2ブレード32の上端部が固定されている。

このように構成されるファン30は、複数の第1ブレード31、複数の第2ブレード32、主板33、および分割板34が、射出成形等の成形技術によって一体に成形された一体成形物として構成されている。

電動モータ40は、ファン30を回転させる電動機である。電動モータ40は、ファン30を回転させるための動力を発生させる本体部41、本体部41の動力によって回転するシャフト42を有している。

シャフト42は、本体部41から軸方向DRaの一方側に向かって延伸している。シャフト42は、モータキャップ43によって主板33に固定されている。これにより、シャフト42が回転すると、ファン30が回転する。

スクロールケーシング50は、内部にファン30が収容されるケーシングである。スクロールケーシング50は、ファン30から放射状に吹き出される気流をファン30の周方向への流れに整流する働きをする。スクロールケーシング50は、ファン30に対して径方向DRrの外側に渦巻き状の通風路53を形成する。

スクロールケーシング50は、図示しないが、車両用空調装置の空調ユニットに向けて空気を吹き出す吐出路が形成されている。これにより、スクロールケーシング50の内側を流れる空気は、空調ユニットに導入される。図示しない空調ユニットは、送風機1から導入された空気を所望の温度に調整して車室内へ吹き出すものである。空調ユニットは、蒸発器、ヒータコア等の熱交換器によって送風機1から導入された空気を所望の温度に調整する。

スクロールケーシング50は、ファン30に対して軸方向DRaの一方側となる上方に吸込口形成部60が設けられている。吸込口形成部60は、スクロールケーシング50において上方側の端面を形成する部位である。吸込口形成部60の略中央部分には、ファン30への空気の吸込口61が形成されている。

吸込口形成部60は、吸込口61の周縁部に吸込口61に向けて空気を案内するベルマウス62が設けられている。ベルマウス62は、吸込口61に空気が円滑に流れるように、断面形状が円弧状に湾曲している。これにより、フィルタ20を通過した空気は、ベルマウス62からファン30に吸い込まれる。

吸込口形成部60には、前述の内外気箱10およびフィルタ20を取り付けるための取付枠63が設けられている。取付枠63に対して内外気箱10およびフィルタ20が取り付けられている。

スクロールケーシング50の内側には、通風路53を上下の第1通風路531と第2通風路532に仕切る仕切板57が設けられている。仕切板57は、ファン30の分割板34に対応する位置に設けられている。仕切板57は、例えば、ファン30の径方向DRrにおいて分割板34と重なり合うように設けられている。これにより、ファン30の第1翼通路310を通過する空気が第1通風路531に流れる。また、ファン30の第2翼通路320を通過する空気が第2通風路532に流れる。

スクロールケーシング50の内側には、吸込口61を介して、分離筒70が挿入されている。分離筒70は、軸方向DRaに延伸する筒状の部材である。分離筒70は、軸方向DRaの両端に位置する部位が開口している。吸込口61を通過する空気は、分離筒70によって、分離筒70の内側を通る内側空気と分離筒70の外側を通る外側空気とに分離される。分離筒70は、少なくとも一部がファン30の内側に配置される筒状部72、筒状部72におけるファン30に対して軸方向DRaの一方側に位置する筒上端部71を有する。筒上端部71および筒状部72は、一体に成形される一体成形物として構成されている。なお、分離筒70は、別体に形成された筒上端部71と筒状部72とが連結されていてもよい。

分離筒70の断面形状は、筒上端部71から筒状部72に近づくにつれて、矩形から円形または概ね円形に滑らかに推移する。分離筒70は、筒状部72の下端に近づくに従って拡径するフレア形状になっている。

具体的には、筒上端部71には、筒状部72の内側に空気を導入するための空気入口710が形成されている。空気入口710は、内外気箱10の第2外気導入口12および第1内気導入口13に導入された空気が流れ込むように、第2外気導入口12および第1内気導入口13の下方に開口している。

筒上端部71は、吸込口形成部60と内外気箱10との間であって、吸込口61および吸込口形成部60の一部と重なり合う位置に配置されている。筒上端部71は、吸込口61およびベルマウス62の略半分を覆っている。

筒上端部71は、ファン30に対して軸方向DRaの一方側から見た際の外形が略矩形状に形成されている。また、筒上端部71は、少なくとも一部が、ファン30に対して径方向DRrから見た際の外形が軸方向DRaに厚みを有する板状に形成されている。

筒状部72は、筒上端部71に連なる上方部位721がファン軸心CLに沿って延びている。また、筒状部72の下方部位722は、軸方向DRaの他方側ほど径方向DRrへ拡がった形状になっている。下方部位722の下端部には、分離筒70の内側から空気を流出させる空気出口720が形成されている。

下方部位722の下端部は、ファン30の分割板34に対応する位置に設けられている。下方部位722の下端部は、例えば、径方向DRrにおいて分割板34と重なり合うように設けられている。これにより、分離筒70の内側を通る内側空気は、ファン30の第2翼通路320に流れる。また、分離筒70の外側を通る外側空気は、ファン30の第1翼通路310に流れる。

このように構成される送風機1は、空気の吸込モードとして、外気を吸い込む外気モード、内気を吸い込む内気モード、および外気と内気とを区分して同時に吸い込む内外気モードに設定可能になっている。

外気モードは、内外気箱10の内側に外気だけを導入するモードである。送風機1は、外気モード時に、第1外気導入口11を開放する位置に外気ドア15が変位し、第2外気導入口12を開放する位置に内外気ドア16が変位し、第2内気導入口14を閉塞する位置に内気ドア17が変位するように構成されている。

内気モードは、内外気箱10の内側に内気だけを導入するモードである。送風機1は、内気モード時に、第1外気導入口11を閉塞する位置に外気ドア15が変位し、第1内気導入口13を開放する位置に内外気ドア16が変位し、第2内気導入口14を開放する位置に内気ドア17が変位するように構成されている。

内外気モードは、内外気箱10の内側に外気および内気を導入するモードである。送風機1は、内外気モード時に、第1外気導入口11を開放する位置に外気ドア15が変位し、第1内気導入口13を開放する位置に内外気ドア16が変位し、第2内気導入口14を閉塞する位置に内気ドア17が変位するように構成されている。

送風機1は、内外気モード時に電動モータ40からの出力によってファン30が回転すると、第1外気導入口11から外気が導入されるとともに、第1内気導入口13から内気が導入される。

第1外気導入口11から導入された外気は、図1の矢印Faoで示すように、フィルタ20のうち筒上端部71と軸方向DRaに重ならない領域を通過した後、分離筒70の外側を介してファン30の第1翼通路310に吸い込まれる。第1翼通路310に吸い込まれた外気は、第1通風路531に吹き出される。

一方、第1内気導入口13から導入された内気は、図1の矢印Faiで示すように、分離筒70の内側を介してファン30の第2翼通路320に吸い込まれる。第2翼通路320に吸い込まれた内気は、第2通風路532に吹き出される。

図示しないが、第1通風路531を流れる外気および第2通風路532を流れる内気は、スクロールケーシング50から空調ユニットに導入され、空調ユニットの内部で所望の温度に調整された後、異なる吹出口から車室内へ吹出される。

ここで、車両用空調装置は、内外気モードで運転される際、フロントガラスの曇りを防止するよう、乾燥した外気をフロントガラスに当てる。しかしながら、フロントガラスに当てる外気に湿潤な内気が混入すると、車両用空調装置のフロントガラス曇り防止の効果が低減される虞がある。

このような事情を考慮して、送風機1は、外気に内気が混入してしまうことを抑制可能に構成されている。このことについては、以下、図2および図3を参照しつつ説明する。

図2および図3に示すように、ファン30は、第2ブレード32の前縁321から後縁322までの翼弦長が第1ブレード31の前縁311から後縁312までの翼弦長よりも大きくなっている。そして、第2ブレード32の後縁322が第1ブレード31の後縁312よりも径方向DRrの外側に位置している。

ファン30の分割板34は、径方向DRrの外側の部位が、仕切板57の上流縁部571よりも径方向DRrの外側に位置するとともに、当該上流縁部571よりも軸方向DRaの他方側に位置している。

ここで、仕切板57の上流縁部571は、仕切板57のうちファン30に対向する部位である。すなわち、上流縁部571は、仕切板57における径方向DRrの内側の端部である。

具体的には、分割板34は、径方向DRrの内側の部位である前縁板部341、径方向DRrの外側の部位である後縁板部342、および前縁板部341と後縁板部342を接続する中間板部343を有する。

前縁板部341は、分割板34において、第1ブレード31の前縁311から後縁312まで延びる部位である。前縁板部341は、径方向DRrに沿って延びている。前縁板部341は、上流縁部571よりも軸方向DRaの一方側に位置している。

中間板部343は、第1ブレード31の後縁312と軸方向DRaに重なり合うように、軸方向DRaに沿って延びている。中間板部343は、軸方向DRaの一方側の端部が前縁板部341に接続され、軸方向DRaの他方側の端部が後縁板部342に接続されている。中間板部343の一部は、径方向DRrにおいて上流縁部571に対向している。

後縁板部342は、第1ブレード31に対して径方向DRrの外側に位置する部位である。後縁板部342は、径方向DRrに沿って、第1ブレード31の後縁312から第2ブレード32の後縁322まで延びている。具体的には、後縁板部342は、上流縁部571よりも径方向DRrの外側であって、上流縁部571よりも軸方向DRaの他方側に位置している。

ここで、本実施形態の送風機1は、第2ブレード32の後縁322が第1ブレード31の後縁312よりも径方向DRrの外側に位置している。このような構造では、第2ブレード32とスクロールケーシング50の側壁部51との間隔S2が第1ブレード31と側壁部51との間隔S1に比べて小さくなる。このため、第2通風路532は、第1通風路531に比べて通路面積が小さくなり、第2通風路532の圧力が第1通風路531の圧力よりも高くなる場合がある。

また、本実施形態の送風機1は、分割板34の前縁板部341が仕切板57の上流縁部571よりも軸方向DRaの一方側に位置している。このような構造では、第1翼通路310から吹き出される空気が仕切板57に衝突し難い。この場合、騒音を抑えることが可能になるが、複数の第1ブレード31の下流において空気の流量が増えて複数の第1ブレード31の下流における静圧が低下する。

これらにより、本実施形態の送風機1は、第1ブレード31の下流側での圧力よりも第2ブレード32の下流側での圧力が大きくなり易い。

第1ブレード31の下流側での圧力よりも第2ブレード32の下流側での圧力が大きくなり易いと、第2翼通路320から吹き出された空気が分割板34と仕切板57との隙間を介して第1通風路531に流入してしまう虞がある。

これらを考慮し、本実施形態の送風機1は、仕切板57に対して気流転向部80が設けられている。気流転向部80は、後縁板部342と仕切板57との隙間に向かう内気の向きを仕切板57から離れる方向に転向させるものである。気流転向部80は、仕切板57のうち、後縁板部342よりも径方向DRrの外側に設けられている。

気流転向部80は、軸方向DRaの他方側から一方側に向けて窪んだ窪部81を含んで構成されている。具体的には、窪部81は、仕切板57における第2通風路532を形成する内面に形成された略円弧状の凹部で構成されている。また、仕切板57における第1通風路531を形成する内面は、窪部81が形成されている部位が、軸方向DRaの一方側から他方側に向けて略円弧状に突き出ている。

窪部81は、ファン軸心CLを中心とする周方向において途切れることなく全域に形成されている。これによると、周方向の全域で、後縁板部342と仕切板57との隙間に向かう内気の向きを気流転向部80によって仕切板57から離れる方向に転向させることができる。なお、窪部81は、ファン軸心CLを中心とする周方向において一部途切れる箇所があってもよい。

窪部81は、仕切板57のうち後縁板部342よりも径方向DRrの外側に位置する部分から側壁部51との接続部位までの範囲に設けられている。具体的には、窪部81は、径方向DRrの幅寸法Lv1が、仕切板57のうち後縁板部342よりも径方向DRrの外側に位置する部位の幅寸法Lv2よりも小さい。また、窪部81は、軸方向DRaの高さ寸法Lh1が、分割板34の軸方向DRaの高さ寸法Lh2よりも小さい。

ここで、仕切板57は、上流縁部571から気流転向部80に至る上流部位570を有する。この上流部位570と気流転向部80との間には、図3に示すように、形状が変化する変化点CPがある。変化点CPは、気流転向部80のうち最も径方向DRrの内側に位置する部分である。

気流転向部80は、変化点CPにおける上流部位570に対する傾き角度θs1が、変化点CPと後縁板部342の下流側の端部とを結ぶ仮想線VLの上流部位570に対する傾き角度θv1に比べて大きくなっている。

傾き角度θs1は、気流転向部80を構成する窪部81の変化点CPでの接線TLと径方向DRrに沿って延びる上流部位570とのなす角度である。本例では、接線TLが軸方向DRaに沿って延びている。このため、傾き角度θs1は、略90°となる。

一方、本例の傾き角度θv1は、15°〜30°程度となり、傾き角度θs1に比べて充分に小さい。なお、本例では、変化点CPと後縁板部342の径方向DRrの端面における上端とを通る直線を仮想線VLとしている。

以上説明した送風機1は、仕切板57のうち後縁板部342よりも径方向DRrの外側に気流転向部80を構成する窪部81が設けられている。このため、第2翼通路320から第2通風路532に吹き出された内気が、後縁板部342と仕切板57との隙間に向かって流れたとしても、当該内気の向きが、図2の矢印Fr1に示すように、気流転向部80によって仕切板57から離れる方向に転向される。具体的には、後縁板部342と仕切板57との隙間に向かって流れる内気は、窪部81の内面に沿って円弧状に流れることで仕切板57から離れる方向に転向される。

これにより、内気が後縁板部342と仕切板57との隙間に流入し難くなるので、後縁板部342と仕切板57との隙間を介した内気の第1通風路531への流入が抑えられる。すなわち、外部から吸い込んだ外気に内気が混入してしまうことを抑制することができる。

特に、仕切板57における形状の変化点CPにおける気流転向部80の上流部位570に対する傾き角度θs1が、変化点CPと後縁板部342の端部とを結ぶ仮想線VLの上流部位570に対する傾き角度θv1に比べて大きくなっている。

これによると、後縁板部342と仕切板57との隙間に向かう内気の向きが、気流転向部80によって後縁板部342と仕切板57との隙間に向かない向きに転向される。これにより、後縁板部342と仕切板57との隙間を介した内気の第1通風路531への流入が充分に抑えられる。

(第1実施形態の変形例)

第1実施形態では、窪部81として略円弧状の凹部で構成されているものを例示したが、窪部81はこれに限らず、円弧以外の内面を有する凹部で構成されていてもよい。また、窪部81は、例えば、仕切板57に形成された溝で構成されていてもよい。この場合、仕切板57は、第1通風路531を形成する内面の全体が平坦になっていてもよい。なお、窪部81は、軸方向DRaの高さ寸法Lh1が、分割板34の軸方向DRaの高さ寸法Lh2以上になっていてもよい。

第1実施形態では、窪部81として略円弧状の凹部で構成されているものを例示したが、窪部81はこれに限らず、円弧以外の内面を有する凹部で構成されていてもよい。また、窪部81は、例えば、仕切板57に形成された溝で構成されていてもよい。この場合、仕切板57は、第1通風路531を形成する内面の全体が平坦になっていてもよい。なお、窪部81は、軸方向DRaの高さ寸法Lh1が、分割板34の軸方向DRaの高さ寸法Lh2以上になっていてもよい。

第1実施形態では、窪部81として仕切板57のうち後縁板部342よりも径方向DRrの外側に位置する部分から側壁部51との接続部位までの範囲に設けられているものを例示したが、窪部81はこれに限定されない。窪部81は、例えば、仕切板57のうち後縁板部342よりも径方向DRrの外側に位置する部分から側壁部51との接続部位の手前までの範囲に設けられていてもよい。

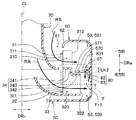

(第2実施形態)

次に、第2実施形態について、図4、図5を参照しつつ説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。

次に、第2実施形態について、図4、図5を参照しつつ説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。

図4および図5に示すように、気流転向部80は、窪部81ではなく、上流部位570に対して軸方向DRaの一方側にオフセットされたオフセット部82および当該オフセット部82と上流部位570とを接続する接続部83を含んで構成されている。仕切部57は、気流転向部80のオフセット部82および接続部83が設けられていることで、全体として上方側に凹んだ形状になっている。

オフセット部82および接続部83は、ファン軸心CLを中心とする周方向において途切れることなく全域に形成されている。なお、オフセット部82および接続部83は、ファン軸心CLを中心とする周方向において一部途切れる箇所があってもよい。

オフセット部82は、径方向DRrに沿って延びている。オフセット部82は、第1通風路531を形成する内面および第2通風路532を形成する内面それぞれが平坦になっている。オフセット部82は、径方向DRrの外側が側壁部51に接続されている。

接続部83は、軸方向DRaに沿って延びている。接続部83は、軸方向DRaの他方側が上流部位570の径方向DRrの外側に接続され、軸方向DRaの一方側がオフセット部82の径方向DRrの内側に接続されている。

ここで、接続部83は、オフセット部82における第1通風路531を形成する内面が、前縁板部341の上面と面一となるように軸方向DRaの高さ寸法Lh3が設定されている。これにより、前縁板部341に沿って第1通風路531に流れる外気が、オフセット部82における第1通風路531を形成する内面と接続部83とが交差して形成される角部831に衝突してしまうことを抑制することができる。

本実施形態の仕切板57は、上流部位570と接続部83とが交差して形成される角部が変化点CPになっている。この変化点CPにおける上流部位570に対する傾き角度θs2は、第1実施形態と同様に、変化点CPと後縁板部342の端部とを結ぶ仮想線VLの上流部位570に対する傾き角度θv2に比べて大きくなっている。

傾き角度θs2は、上述の変化点CPでの接線TLと径方向DRrに沿って延びる上流部位570とのなす角度である。本例では、接線TLが軸方向DRaに沿って延びているため、傾き角度θs2は、略90°となる。また、本例の傾き角度θv2は、15°〜30°程度となり、傾き角度θs2に比べて充分に小さい。

気流転向部80以外の他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態の気流転向部80は、オフセット部82および接続部83を含んでいる。このため、第2翼通路320から第2通風路532に吹き出された内気が、後縁板部342と仕切板57との隙間に向かって流れたとしても、当該内気の向きが、図4の矢印Fr2に示すように、気流転向部80によって仕切板57から離れる方向に転向される。具体的には、オフセット部82に沿って後縁板部342と仕切板57との隙間に向かって流れる内気は、接続部83に衝突することで仕切板57から離れる方向に転向される。

これにより、内気が後縁板部342と仕切板57との隙間に流入し難くなるので、後縁板部342と仕切板57との隙間を介した内気の第1通風路531への流入が抑えられる。すなわち、外部から吸い込んだ外気に内気が混入してしまうことを抑制することができる。

加えて、仕切板57における形状の変化点CPにおける気流転向部80の上流部位570に対する傾き角度θs2が、変化点CPと後縁板部342の端部とを結ぶ仮想線VLの上流部位570に対する傾き角度θv2に比べて大きくなっている。このため、第1実施形態と同様に、内気の第1通風路531への流入が充分に抑えられる。

(第2実施形態の変形例)

第2実施形態では、オフセット部82が径方向DRrに沿って延びているものを例示したが、オフセット部82はこれに限定されない。オフセット部82は、例えば、径方向DRrに交差する方向に延びていてもよい。また、オフセット部82は、平坦ではなく少なくとも一部が湾曲していてもよい。

第2実施形態では、オフセット部82が径方向DRrに沿って延びているものを例示したが、オフセット部82はこれに限定されない。オフセット部82は、例えば、径方向DRrに交差する方向に延びていてもよい。また、オフセット部82は、平坦ではなく少なくとも一部が湾曲していてもよい。

第2実施形態では、接続部83が軸方向DRaに沿って延びているものを例示したが、接続部83はこれに限定されない。接続部83は、例えば、軸方向DRaに交差する方向に延びていてもよい。

第2実施形態では、オフセット部82における第1通風路531を形成する内面が、前縁板部341の上面と面一となるように接続部83の軸方向DRaの高さ寸法Lh3が設定されているものを例示したが、これに限定されない。

オフセット部82における第1通風路531を形成する内面が、前縁板部341の上面よりも軸方向DRaの他方側に位置するように接続部83の軸方向DRaの高さ寸法Lh3が設定されていてもよい。この場合、前縁板部341に沿って第1通風路531に流れる外気が角部831に衝突してしまうことを抑制することができる。

また、オフセット部82における第1通風路531を形成する内面が、前縁板部341の上面よりも軸方向DRaの一方側に位置するように接続部83の軸方向DRaの高さ寸法Lh3が設定されていてもよい。

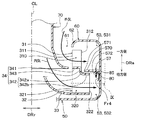

(第3実施形態)

次に、第3実施形態について、図6、図7を参照しつつ説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。

次に、第3実施形態について、図6、図7を参照しつつ説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。

図6および図7に示すように、気流転向部80は、窪部81ではなく、径方向DRrの内側に比べて径方向DRrの外側が軸方向DRaの一方側に位置するように傾斜した傾斜部84を含んで構成されている。仕切部57は、気流転向部80の傾斜部84が設けられていることで、全体として上方側に凹んだ形状になっている。

傾斜部84は、ファン軸心CLを中心とする周方向において途切れることなく全域に形成されている。なお、傾斜部84は、ファン軸心CLを中心とする周方向において一部途切れる箇所があってもよい。

傾斜部84は、径方向DRrおよび軸方向DRaそれぞれに対して交差する方向に沿って延びている。傾斜部84は、第1通風路531を形成する内面および第2通風路532を形成する内面それぞれが平坦になっている。傾斜部84は、径方向DRrの外側が側壁部51に接続されている。

本実施形態の仕切板57は、上流部位570と傾斜部84とが交差して形成される角部が変化点CPになっている。傾斜部84は、変化点CPにおける上流部位570に対する傾き角度θs3が、変化点CPと後縁板部342の端部とを結ぶ仮想線VLの上流部位570に対する傾き角度θv3に比べて大きくなっている。

傾き角度θs3は、上述の変化点CPでの接線TLと径方向DRrに沿って延びる上流部位570とのなす角度である。本例では、傾き角度θs3は、略45〜60°となる。また、本例の傾き角度θv3は、15°〜30°程度となり、傾き角度θs3に比べて小さい。

気流転向部80以外の他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態の気流転向部80は、傾斜部84を含んでいる。このため、第2翼通路320から第2通風路532に吹き出された内気が、後縁板部342と仕切板57との隙間に向かって流れたとしても、当該内気の向きが、図6の矢印Fr3に示すように、気流転向部80によって仕切板57から離れる方向に転向される。具体的には、後縁板部342と仕切板57との隙間に向かって流れる内気は、傾斜部84に沿って流れることで仕切板57から離れる方向に転向される。

これにより、内気が後縁板部342と仕切板57との隙間に流入し難くなるので、後縁板部342と仕切板57との隙間を介した内気の第1通風路531への流入が抑えられる。すなわち、外部から吸い込んだ外気に内気が混入してしまうことを抑制することができる。

加えて、仕切板57における形状の変化点CPにおける気流転向部80の上流部位570に対する傾き角度θs3が、変化点CPと後縁板部342の端部とを結ぶ仮想線VLの上流部位570に対する傾き角度θv3に比べて大きくなっている。このため、第1実施形態と同様に、内気の第1通風路531への流入が充分に抑えられる。

(第3実施形態の変形例)

第3実施形態では、傾斜部84として直線状に延びるものを例示したが、これに限定されない。傾斜部84は、曲線状に延びていたり、直線部分および曲線部分それぞれを有していたりしてもよい。

第3実施形態では、傾斜部84として直線状に延びるものを例示したが、これに限定されない。傾斜部84は、曲線状に延びていたり、直線部分および曲線部分それぞれを有していたりしてもよい。

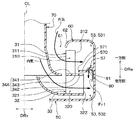

(第4実施形態)

次に、第4実施形態について、図8、図9を参照しつつ説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。

次に、第4実施形態について、図8、図9を参照しつつ説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。

図8および図9に示すように、気流転向部80は、窪部81ではなく、軸方向DRaの一方側から他方側に突き出るリブ85を含んで構成されている。リブ85は、軸方向DRaに沿って延びている。リブ85は断面形状が矩形状になっている。

リブ85は、ファン軸心CLを中心とする周方向において途切れることなく全域に形成されている。なお、リブ85は、ファン軸心CLを中心とする周方向において一部途切れる箇所があってもよい。

リブ85は、仕切板57のうち後縁板部342よりも径方向DRrの外側に位置する部位に形成されている。具体的には、リブ85は、径方向DRrにおいて、側壁部51よりも後縁板部342に近い位置に設けられている。

リブ85は、軸方向DRaの寸法としてのリブ高さLaが、仕切板57における後縁板部342に対向する面572と後縁板部342における仕切板57に対向する対向面342aの反対側の面342bとの軸方向DRaの間隔Lbよりも小さくなっている。

また、リブ85は、リブ高さLaが、仕切板57における後縁板部342に対向する面572と後縁板部342における仕切板57に対向する対向面342aとの軸方向DRaの間隔Lcよりも大きくなっている。

本実施形態の仕切板57は、上流部位570とリブ85とが交差して形成される角部が変化点CPになっている。リブ85は、変化点CPにおける上流部位570に対する傾き角度θs4が、変化点CPと後縁板部342の端部とを結ぶ仮想線VLの上流部位570に対する傾き角度θv4に比べて大きくなっている。

傾き角度θs4は、上述の変化点CPでの接線TLと径方向DRrに沿って延びる上流部位570とのなす角度である。本例では、接線TLが軸方向DRaに沿って延びているため、傾き角度θs4は、略90°となる。また、本例の傾き角度θv4は、15°〜30°程度となり、傾き角度θs4に比べて小さい。

気流転向部80以外の他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態の気流転向部80は、リブ85を含んでいる。このため、第2翼通路320から第2通風路532に吹き出された内気が、後縁板部342と仕切板57との隙間に向かって流れたとしても、当該内気の向きが、図8の矢印Fr4に示すように、気流転向部80によって仕切板57から離れる方向に転向される。具体的には、後縁板部342と仕切板57との隙間に向かって流れる内気は、リブ85に衝突することで仕切板57から離れる方向に転向される。

これにより、内気が後縁板部342と仕切板57との隙間に流入し難くなるので、後縁板部342と仕切板57との隙間を介した内気の第1通風路531への流入が抑えられる。すなわち、外部から吸い込んだ外気に内気が混入してしまうことを抑制することができる。

加えて、仕切板57における形状の変化点CPにおける気流転向部80の上流部位570に対する傾き角度θs4が、変化点CPと後縁板部342の端部とを結ぶ仮想線VLの上流部位570に対する傾き角度θv4に比べて大きくなっている。このため、第1実施形態と同様に、内気の第1通風路531への流入が充分に抑えられる。

また、リブ85のリブ高さLaは、仕切板57における後縁板部342に対向する面572と後縁板部342における仕切板57に対向する対向面342aの反対側の面342bとの軸方向DRaの間隔Lbよりも小さくなっている。これによれば、リブ85が径方向DRrにおいて第2翼通路320と重なり合わないので、第2翼通路320から吹き出された気流がリブ85に衝突してしまうことを抑制することができる。

さらに、リブ85のリブ高さLaは、仕切板57における後縁板部342に対向する面572と後縁板部342における仕切板57に対向する対向面342aとの軸方向DRaの間隔Lcよりも大きくなっている。これによれば、リブ85が径方向DRrにおいて後縁板部342と仕切板57との隙間と重なり合うので、内気が後縁板部342と仕切板57との隙間に流入し難くなる。

(第4実施形態の変形例)

第4実施形態では、リブ85として、軸方向DRaに沿って延びるとともに断面形状が矩形状になっているものを例示したが、リブ85はこれに限定されない。リブ85は、例えば、軸方向DRaに対して交差する方向に延びていてもよい。また、リブ85は、例えば、断面形状が三角形状や円弧状になっていてもよい。

第4実施形態では、リブ85として、軸方向DRaに沿って延びるとともに断面形状が矩形状になっているものを例示したが、リブ85はこれに限定されない。リブ85は、例えば、軸方向DRaに対して交差する方向に延びていてもよい。また、リブ85は、例えば、断面形状が三角形状や円弧状になっていてもよい。

また、リブ85のリブ高さLaは、仕切板57の一方の面572と後縁板部342の反対側の面342bとの間隔Lb以上になっていてもよいし、仕切板57の一方の面572と後縁板部342の対向面342aとの間隔Lc以下になっていてもよい。

(第5実施形態)

次に、第5実施形態について、図10を参照しつつ説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。

次に、第5実施形態について、図10を参照しつつ説明する。本実施形態は、第1実施形態と異なる部分について主に説明する。

図10に示すように、本実施形態のファン30は、分割板34Aとして、全体が径方向DRrに沿って延びるものが採用されている。すなわち、分割板34Aは、径方向DRrの外側の部位だけでなく、径方向DRrの内側の部位についても、当該上流縁部571よりも軸方向DRaの他方側に位置している。

具体的には、分割板34Aは、前縁板部341、後縁板部342、および中間板部343が径方向DRrに沿って一列に並ぶとともに、その全体が、上流縁部571よりも軸方向DRaの他方側に位置している。

その他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態の送風機1は、第1実施形態と共通した構成または均等な構成を備えており、当該構成から奏させる作用効果を第1実施形態と同様に得ることができる。

(第5実施形態の変形例)

第5実施形態では、気流転向部80が第1実施形態で説明した窪部81で構成されている送風機1を例示したが、送風機1はこれに限定されない。第5実施形態の送風機1は、例えば、気流転向部80が第2〜第4実施形態で説明したもので構成されていてもよい。

第5実施形態では、気流転向部80が第1実施形態で説明した窪部81で構成されている送風機1を例示したが、送風機1はこれに限定されない。第5実施形態の送風機1は、例えば、気流転向部80が第2〜第4実施形態で説明したもので構成されていてもよい。

また、分割板34Aは、少なくとも後縁板部342が上流縁部571よりも軸方向DRaの他方側に位置していれば、後縁板部342よりも内側の部分がどのような形態になっていてもよい。

(他の実施形態)

以上、本開示の代表的な実施形態について説明したが、本開示は、上述の実施形態に限定されることなく、例えば、以下のように種々変形可能である。

以上、本開示の代表的な実施形態について説明したが、本開示は、上述の実施形態に限定されることなく、例えば、以下のように種々変形可能である。

上述の実施形態では、送風機1として、内外気箱10により空気の吸込モードが切り替えられるものを例示したが、送風機1はこれに限定されない。送風機1は、少なくとも内外気モードが実現可能に構成されていればよい。すなわち、本開示の送風機1において内外気箱10は必須となるわけではない。

上述の実施形態では、内外気箱10と吸込口形成部60との間にフィルタ20が配置されたものを例示したが、送風機1はこれに限定されない。送風機1は、例えば、内外気箱10の内側にフィルタ20が配置されていたり、フィルタ20が省略されていたりしてもよい。

上述の実施形態では、ファン30として、第2ブレード32の翼弦長が第1ブレード31の翼弦長よりも大きくなっているものを例示したが、ファン30はこれに限定されない。ファン30は、例えば、第2ブレード32の翼弦長が第1ブレード31の翼弦長と同等になっていてもよい。

上述の実施形態では、ファン30を収容するケーシングとしてスクロールケーシング50を例示したが、当該ケーシングは、スクロールケーシング50以外のケーシングで構成されていてもよい。

上述の実施形態では、気流転向部80として複数の形態を説明したが、気流転向部80は、これら複数の形態を可能な範囲で組み合せたもので構成されていてもよい。

上述の実施形態の如く、気流転向部80は、変化点CPにおける上流部位570に対する傾き角度が、変化点CPと後縁板部342の端部とを結ぶ仮想線VLの上流部位570に対する傾き角度に比べて大きいことが望ましいが、これに限定されない。気流転向部80は、例えば、変化点CPにおける上流部位570に対する傾き角度が、変化点CPと後縁板部342の端部とを結ぶ仮想線VLの上流部位570に対する傾き角度よりも小さくなっていてもよい。

上述の実施形態では、本開示の送風機1を、外気および内気を区分して車室内へ吹き出すことが可能な内外気二層式の車両用空調装置に適用した例について説明したが、送風機1の適用対象は、車両用空調装置以外の装置にも適用可能である。

上述の実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。

上述の実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されない。

上述の実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、位置関係等に限定されない。

(まとめ)

上述の実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、送風機のファンは、複数の第1ブレードと、複数の第2ブレードと、分割板と、を含む。ケーシングの内側には、空気の通風路を車室外空気が流入する第1通風路と車室内空気が流入する第2通風路とに仕切る仕切板が設けられている。分割板は、第1ブレードに対して径方向の外側に位置する後縁板部が、仕切板におけるファンに対向する上流縁部よりも径方向の外側であって上流縁部よりも軸方向の他方側に位置付けられている。仕切板には、後縁板部よりも径方向の外側に、後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気の向きを仕切板から離れる方向に転向させる気流転向部が設けられている。

上述の実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、送風機のファンは、複数の第1ブレードと、複数の第2ブレードと、分割板と、を含む。ケーシングの内側には、空気の通風路を車室外空気が流入する第1通風路と車室内空気が流入する第2通風路とに仕切る仕切板が設けられている。分割板は、第1ブレードに対して径方向の外側に位置する後縁板部が、仕切板におけるファンに対向する上流縁部よりも径方向の外側であって上流縁部よりも軸方向の他方側に位置付けられている。仕切板には、後縁板部よりも径方向の外側に、後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気の向きを仕切板から離れる方向に転向させる気流転向部が設けられている。

第2の観点によれば、仕切板は、上流縁部から気流転向部に至る上流部位を有する。上流部位と気流転向部との間に形状が変化する変化点があり、変化点における気流転向部の上流部位に対する傾き角度が、変化点と後縁板部の端部とを結ぶ仮想線の上流部位に対する傾き角度に比べて大きくなっている。

これによると、後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気の向きが、気流転向部によって後縁板部と仕切板との隙間に向かない向きに転向される。これにより、後縁板部と仕切板との隙間を介した車室内空気の第1通風路への流入が充分に抑えられる。

第3の観点によれば、気流転向部は、軸方向の他方側から一方側に向けて窪んだ窪部を含んでいる。これによれば、仕切板に沿って後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気が、当該隙間に到達する前に窪部に沿って流れることで、車室内空気の向きが仕切板から離れる方向に転向される。

第4の観点によれば、気流転向部は、上流部位に対して軸方向の一方側にオフセットされたオフセット部およびオフセット部と上流部位とを接続する接続部を含んでいる。これによれば、仕切板に沿って後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気がオフセット部および接続部に沿って流れる際に仕切板から離れる方向に転向される。

第5の観点によれば、気流転向部は、径方向の内側に比べて径方向の外側が軸方向の一方側に位置するように傾斜した傾斜部を含んでいる。これによれば、仕切板に沿って後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気が傾斜部に沿って流れる際に仕切板から離れる方向に転向される。

第6の観点によれば、気流転向部は、軸方向の他方側に向けて突き出るリブを含んでいる。これによれば、仕切板に沿って後縁板部と仕切板との隙間に向かう車室内空気がリブに衝突して仕切板から離れる方向に転向される。

第7の観点によれば、リブは、軸方向の寸法としてのリブ高さが、仕切板における後縁板部に対向する面と後縁板部における仕切板に対向する対向面の反対側の面との軸方向の間隔よりも小さくなっている。これによれば、リブが径方向において第2翼通路と重なり合わないので、第2翼通路から吹き出された気流がリブに衝突してしまうことを抑制することができる。

30 ファン

34 分割板

342 後縁板部

50 スクロールケーシング(ケーシング)

57 仕切板

571 上流縁部

70 分離筒

72 筒状部

80 気流転向部

34 分割板

342 後縁板部

50 スクロールケーシング(ケーシング)

57 仕切板

571 上流縁部

70 分離筒

72 筒状部

80 気流転向部

Claims (7)

- 車室外空気および車室内空気を区別して同時に吸入することが可能な送風機であって、

ファン軸心(CL)の軸方向(DRa)の一方側から吸い込んだ空気を前記ファン軸心から遠ざかる方向に向けて吹き出すファン(30)と、

前記ファンを収容し、前記ファンに対して前記軸方向の一方側に前記ファンへ吸い込まれる空気の吸込口(31)が形成されたケーシング(50)と、

前記ファンの径方向の内側に配置される筒状部(72)を含み、前記車室外空気を前記筒状部の外側に流し、且つ、前記車室内空気を前記筒状部の内側を流すことで、前記車室外空気と前記車室内空気とを分離する分離筒(70)と、を備え、

前記ファンは、

前記ファン軸心の周りに配置された複数の第1ブレード(31)と、

前記ファン軸心の周りに配置されて複数の前記第1ブレードに対して前記軸方向の他方側に位置する複数の第2ブレード(32)と、

複数の前記第1ブレードと複数の前記第2ブレードとを接続するとともに複数の前記第1ブレードの相互間に形成される第1翼通路(310)を流れる前記車室外空気と複数の前記第2ブレードの相互間に形成される第2翼通路(320)を流れる前記車室内空気との混合を抑える分割板(34)と、を含み、

前記ケーシングの内側には、前記ファンを基準として前記径方向の外側に前記ファンから吹き出された空気の通風路が形成されるとともに、前記通風路(53)を前記車室外空気が流入する第1通風路(531)と前記車室内空気が流入する第2通風路(532)とに仕切る仕切板(57)が設けられ、

前記分割板は、前記第1ブレードに対して前記径方向の外側に位置する後縁板部(342)を有し、

前記後縁板部は、前記後縁板部における前記径方向の外側の端部が前記仕切板における前記ファンに対向する上流縁部(571)よりも前記径方向の外側であって前記上流縁部よりも前記軸方向の他方側に位置付けられており、

前記仕切板には、前記後縁板部よりも前記径方向の外側に、前記後縁板部と前記仕切板との隙間に向かう前記車室内空気の向きを前記仕切板から離れる方向に転向させる気流転向部(80)が設けられている、送風機。 - 前記仕切板は、前記上流縁部から前記気流転向部に至る上流部位(570)を有し、前記上流部位と前記気流転向部との間に形状が変化する変化点があり、前記変化点における前記気流転向部の前記上流部位に対する傾き角度(θs)が、前記変化点と前記後縁板部の下流側の端部とを結ぶ仮想線の前記上流部位に対する傾き角度(θv)に比べて大きくなっている、請求項1に記載の送風機。

- 前記気流転向部は、前記軸方向の他方側から一方側に向けて窪んだ窪部(81)を含んでいる、請求項1または2に記載の送風機。

- 前記気流転向部は、前記上流部位に対して前記軸方向の一方側にオフセットされたオフセット部(82)および前記オフセット部と前記上流部位とを接続する接続部(83)を含んでいる、請求項2に記載の送風機。

- 前記気流転向部は、前記径方向の内側に比べて前記径方向の外側が前記軸方向の一方側に位置するように傾斜した傾斜部(84)を含んでいる、請求項1または2に記載の送風機。

- 前記気流転向部は、前記軸方向の他方側に向けて突き出るリブ(85)を含んでいる、請求項1または2に記載の送風機。

- 前記リブは、前記軸方向の寸法としてのリブ高さが、前記仕切板における前記後縁板部に対向する面と前記後縁板部における前記仕切板に対向する対向面の反対側の面との前記軸方向の間隔よりも小さくなっている、請求項6に記載の送風機。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2019199051A JP2021071097A (ja) | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 送風機 |

| PCT/JP2020/038311 WO2021085086A1 (ja) | 2019-10-31 | 2020-10-09 | 送風機 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2019199051A JP2021071097A (ja) | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 送風機 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2021071097A true JP2021071097A (ja) | 2021-05-06 |

| JP2021071097A5 JP2021071097A5 (ja) | 2021-11-11 |

Family

ID=75714002

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2019199051A Pending JP2021071097A (ja) | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 送風機 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2021071097A (ja) |

| WO (1) | WO2021085086A1 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| WO2024161627A1 (ja) * | 2023-02-03 | 2024-08-08 | 三菱電機株式会社 | 送風機 |

Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2000203235A (ja) * | 1998-12-30 | 2000-07-25 | Valeo Climatisation | 暖房、通気および/または空調装置 |

| JP2019044739A (ja) * | 2017-09-06 | 2019-03-22 | 株式会社ヴァレオジャパン | 車両用空調装置のための遠心送風機 |

-

2019

- 2019-10-31 JP JP2019199051A patent/JP2021071097A/ja active Pending

-

2020

- 2020-10-09 WO PCT/JP2020/038311 patent/WO2021085086A1/ja active Application Filing

Patent Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2000203235A (ja) * | 1998-12-30 | 2000-07-25 | Valeo Climatisation | 暖房、通気および/または空調装置 |

| JP2019044739A (ja) * | 2017-09-06 | 2019-03-22 | 株式会社ヴァレオジャパン | 車両用空調装置のための遠心送風機 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| WO2021085086A1 (ja) | 2021-05-06 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP7200824B2 (ja) | 遠心送風機 | |

| WO2018128143A1 (ja) | 遠心送風機 | |

| EP3578826B1 (en) | Blower | |

| JP2019027430A (ja) | 遠心送風機 | |

| JP3843893B2 (ja) | 遠心式送風機 | |

| US8167550B2 (en) | Blower unit | |

| US11499568B2 (en) | Centrifugal fan and centrifugal blower | |

| WO2021085086A1 (ja) | 送風機 | |

| JP6685249B2 (ja) | 遠心送風機 | |

| US11852163B2 (en) | Single suction centrifugal blower | |

| WO2021111878A1 (ja) | 遠心送風機 | |

| WO2021106406A1 (ja) | 送風機 | |

| WO2020218143A1 (ja) | 遠心送風機 | |

| JP7255448B2 (ja) | 送風機 | |

| CN113056613B (zh) | 离心式送风机 | |

| WO2021187175A1 (ja) | 遠心送風機 | |

| JP6588052B2 (ja) | 遠心送風機 | |

| JP2020084819A (ja) | 送風機 | |

| WO2021090648A1 (ja) | 送風機 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210930 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20220307 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20230314 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20230912 |