JP2020000026A - 冷凍粥並びにその製造方法および解凍方法 - Google Patents

冷凍粥並びにその製造方法および解凍方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2020000026A JP2020000026A JP2018120267A JP2018120267A JP2020000026A JP 2020000026 A JP2020000026 A JP 2020000026A JP 2018120267 A JP2018120267 A JP 2018120267A JP 2018120267 A JP2018120267 A JP 2018120267A JP 2020000026 A JP2020000026 A JP 2020000026A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- frozen

- porridge

- thawing

- rice

- heating

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Landscapes

- Cereal-Derived Products (AREA)

Abstract

Description

本発明は、冷凍粥の製造方法において、従来とは異なる概念を導入することにより、冷凍食品として提供され、容易に電子レンジ等で解凍できるにもかかわらず、常法で米から炊いた粥に勝るとも劣らない、食味食感が得られ冷凍粥を提供するものである。上述の従来技術でも同様だが、近年冷凍技術の向上に伴い、冷凍前と解凍後の品質に大差がない冷凍食品の製造が可能になってきており、冷凍粥についてもこのような技術を利用して冷凍前に調理済みの粥の食味、食感をいかに再現するかという観点の技術が主流であった。

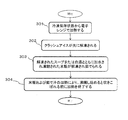

図1は、本発明の一実施形態の冷凍粥の製造方法の一連の流れの一例を示す図であり、図2は、本実施形態の冷凍粥を製造する場合を説明する図である。

本実施形態の冷凍粥は、その製造法に特徴があり、その結果製造された冷凍粥は特徴的な構成を有するので、電子レンジ等で加熱解凍することにより、容易に一から米を炊いた場合と遜色のない食味、食感を得ることができる。図1を参照して本実施形態の冷凍粥製造方法を説明すると、先ず、常法の水分量で通常の米飯を製造する(ステップS101)。通常の硬さの米飯と言っても、好みにより様々な硬さがあり、さらに季節や、米の種類、収穫時期等で必要な水分量も異なってくるが、一般的には、米1に対して重量比で1.2の水を加えて炊かれるものを基準とし、この基準から一定の範囲の水分量で炊いた米飯を本実施形態では使用する。

次に、本実施形態の製造方法により製造された冷凍粥を電子レンジ等で解凍する方法を説明する。図3は、本発明の一実施形態の冷凍粥の解凍方法の一連の流れの一例を示す図であり、図4は、本実施形態の冷凍粥を解凍する場合を説明する図である。

上述の第1実施形態では、本発明を適用した基本的な冷凍粥の製造方法と解凍方法について説明したが、実際には冷凍粥は通常、工場等で製造されて所定の流通経路を介し、最終ユーザである消費者に届けられるため、運搬性、保存性を考慮した包装袋に充填して取り扱う必要がある。本実施形態では、基本的に第1実施形態と同様に冷凍粥を製造するが、これを冷凍粥の運搬、保存、さらには解凍にも適した解凍加熱用包装袋または容器に充填するステップが追加されているほか、解凍時にも特徴的な放送袋の機構が有効となるので、これらの点を中心に説明する。

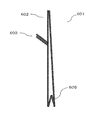

本実施形態では、冷凍粥を封入する包装袋に特徴があるので、包装袋の特徴を中心に説明する。図5は、本発明の別の実施形態の冷凍粥の製造方法の一連の流れの一例を示す図である。図6は、本実施形態の冷凍粥を充填する包装袋の一例の外観を示す図であり、図7は、包装袋の一例の断面図である。図5を参照して本実施形態の冷凍粥製造方法を説明すると、先ず、第1実施形態と同様に常法の水分量で通常の米飯を製造する(ステップS101)。このようにして得られた米飯に水またはスープを加えて水分を吸収させる(ステップS102)。以上により、水分を吸収させた米飯を凍結して、凍結米を得る(ステップS103)。凍結は、本技術分野のいずれの方法で行うこともでき、例えば粗熱を取った後、何段階かで冷却して凍結することもできるし、ある程度凍結した段階で粉砕して、米粒同士が分離して凍結するようにすることにより、解凍加熱が円滑に進行するようにすることもできる。解凍加熱の際の汁となるスープ又は水は氷片として、必要な量を用意し、凍結米と混合する(ステップS104)。その後、混合された氷片と凍結米とを本実施形態の加熱用包装袋に充填し、封止する(ステップS501)。ここで、充填および封止手法は、本技術分野で知られたいずれの方法も用いることが出来る。

本実施形態の冷凍粥の解凍加熱用包装手段は、氷が解凍しさらに加熱され水蒸気による一定の圧力がかかると自動的に一部を開封し、包装手段内が一定の圧力になるような機構を有している。これにより後述するように解凍時加熱すると、沸騰を確認することができ、吹きこぼれも回避して、安心して冷凍粥を包装手段内で加熱し、解凍させることができる。具体的に本実施形態の解凍加熱用包装手段は、図6および7に示すように、包装手段601内で加熱する際発生する水蒸気による圧力で不用意に想定外の箇所が破裂し、内容物が噴き出したりしないように、内圧が一定圧力まで高まると自動的に内容物が噴出しない位置に蒸気抜きシール部603を形成するようになっている。

次に、本実施形態の製造方法により製造された冷凍粥を電子レンジ等で解凍する方法を説明する。図8は、本実施形態の冷凍粥の解凍方法の一連の流れの一例を示す図であり、図9は、本実施形態の冷凍粥を解凍する場合を説明する図である。

冷凍粥の一実施例を説明する。

本技術分野で知られた方法により通常の米飯を炊き、スープに30℃で30分浸し、重量で83%ほど吸収させる。スープを吸収させた米飯をまず室温以下とし、その後凍結させる。

冷凍保存されている冷凍粥を、包装袋に封入されたままで500Wの電子レンジで解凍加熱した時間とその時のスープの温度を測定した。加熱の結果、500Wの電子レンジで加熱から約3分30秒後にクラッシュアイスが解凍して、液状になり、液体の温度が上昇するとともに凍結米も加熱解凍された。加熱を続けると、加熱から約7分後蒸気抜きシール部から蒸気の噴出が開始され、その時の温度が90℃であった。さらに加熱を続けると、30秒後93℃、1分後96℃まで温度が上昇し、加熱から約8分30秒後に温度は98℃に達し、吹き零れの発生が確認された。以上に基づき、上記の噴出から吹き零れまでは約1分30秒かかることから、この間に加熱を停止すれば吹き零れることがなく、またスープへのでんぷん質の溶出も抑えられ、良好な食味、食感を得ることができる。また、600Wの電子レンジで加熱した場合も、500Wの電子レンジで解凍加熱した場合と同様に加熱時間とその時のスープの温度を測定した。加熱の結果、600Wの電子レンジで加熱から約3分後にクラッシュアイスが解凍して、液状になり、液体の温度が上昇するとともに凍結米も加熱解凍された。加熱を続けると、加熱から約6分30秒後蒸気抜きシール部から蒸気の噴出が開始され、その時の温度が89℃であった。さらに加熱を続けると、30秒後93℃、1分後96℃まで温度が上昇し、加熱から約8分後に温度は98℃に達し、吹き零れの発生が確認された。600Wの電子レンジを用いた場合、投入される電気量の差から、500Wの電子レンジで加熱した場合に比べ30秒速くスープが解凍しているが、その後の温度上昇や蒸気噴出、吹き零れなどのタイミング、温度に大きな差異はなかった。

Claims (12)

- 常法の量の水を加えて炊いた米飯に、水を含む所定の量の液体を吸収させる水分吸収ステップと、

前記水分吸収ステップで液体を吸収させた米飯を凍結する凍結ステップと、

前記凍結した米飯と、所定の量のスープを凍結した複数の氷片とを混合する混合ステップと

を備えることを特徴とする冷凍粥製造方法。 - 前記水分吸収ステップは、所定時間、室温より高い所定の温度で実行することを特徴とする請求項1に記載の冷凍粥製造方法。

- 前記水分吸収ステップにおける液体の所定の量は、重量で前記米飯の80〜86%であり、前記スープの所定の量は、前記米飯の70〜76%であることを特徴とする請求項1または2に記載の冷凍粥製造方法。

- 前記液体は、前記スープであることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の冷凍粥製造方法。

- 前記複数の氷片は、略円柱あるいは長楕円であり、長さが10〜15mmであることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の冷凍粥製造方法。

- 前記複数の氷片は、断面の直径が1〜6mmであることを特徴とする請求項5に記載の冷凍粥製造方法。

- 前記複数の氷片は、水またはスープを凍結した後粉砕して粒状にして製造されることを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載の冷凍粥製造方法。

- 請求項1ないし7のいずれかに記載の冷凍粥製造方法により製造した冷凍粥。

- 前記混合ステップにより混合された凍結した米飯および複数の氷片を充填する電子レンジ解凍加熱用包装手段を備えたことと特徴とする請求項8に記載の冷凍粥。

- 前記電子レンジ解凍加熱用包装手段は、封入された冷凍食品が加熱され水蒸気が発生して内圧が所定の圧力まで高まると、部分的に開封して内圧が上昇しないようにする開封部をさらに備えることを特徴とする請求項9に記載の冷凍粥製造方法。

- 請求項8ないし10のいずれかに記載の冷凍粥を加熱して解凍する冷凍粥解凍方法であって、

前記加熱により、前記解凍加熱用包装手段に封入された複数の氷片を解凍して水にする氷片解凍ステップと、

前記解凍された水をさらに加熱して、所定の内圧を超えると加熱を停止する加熱停止ステップと

を備えたことを特徴とする冷凍粥解凍方法。 - 前記所定の内圧を超えたことを示す圧力提示手段をさらに備えることを特徴とする請求項11に記載の冷凍粥解凍方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018120267A JP2020000026A (ja) | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 冷凍粥並びにその製造方法および解凍方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018120267A JP2020000026A (ja) | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 冷凍粥並びにその製造方法および解凍方法 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2020000026A true JP2020000026A (ja) | 2020-01-09 |

| JP2020000026A5 JP2020000026A5 (ja) | 2021-08-05 |

Family

ID=69097336

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2018120267A Pending JP2020000026A (ja) | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 冷凍粥並びにその製造方法および解凍方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2020000026A (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN113974050A (zh) * | 2020-12-26 | 2022-01-28 | 广州朗尼川科技有限公司 | 一种冰冻食品的制备方法 |

Citations (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0195758A (ja) * | 1987-10-06 | 1989-04-13 | Tokyo Reinetsu Sangyo Kk | 固形分を含んだ液状調理冷凍食品の製造方法 |

| JPH0568493A (ja) * | 1991-09-11 | 1993-03-23 | Nippon Sanso Kk | 粥の製造方法 |

| JPH05260908A (ja) * | 1991-11-14 | 1993-10-12 | Pure & Nachiyuraru:Kk | 電子加熱用食品及びその製造方法 |

| JPH10150936A (ja) * | 1996-11-25 | 1998-06-09 | Snow Brand Milk Prod Co Ltd | 冷凍食品及びその製造方法 |

| JP2004283084A (ja) * | 2003-03-24 | 2004-10-14 | Katokichi Co Ltd | 容器入り粥の製造方法 |

| JP2008271937A (ja) * | 2007-04-28 | 2008-11-13 | Asano Shokuhin:Kk | 耐冷性米飯 |

| JP2013202003A (ja) * | 2012-03-29 | 2013-10-07 | Meiji Co Ltd | 冷凍米飯食品及びその製造方法 |

-

2018

- 2018-06-25 JP JP2018120267A patent/JP2020000026A/ja active Pending

Patent Citations (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0195758A (ja) * | 1987-10-06 | 1989-04-13 | Tokyo Reinetsu Sangyo Kk | 固形分を含んだ液状調理冷凍食品の製造方法 |

| JPH0568493A (ja) * | 1991-09-11 | 1993-03-23 | Nippon Sanso Kk | 粥の製造方法 |

| JPH05260908A (ja) * | 1991-11-14 | 1993-10-12 | Pure & Nachiyuraru:Kk | 電子加熱用食品及びその製造方法 |

| JPH10150936A (ja) * | 1996-11-25 | 1998-06-09 | Snow Brand Milk Prod Co Ltd | 冷凍食品及びその製造方法 |

| JP2004283084A (ja) * | 2003-03-24 | 2004-10-14 | Katokichi Co Ltd | 容器入り粥の製造方法 |

| JP2008271937A (ja) * | 2007-04-28 | 2008-11-13 | Asano Shokuhin:Kk | 耐冷性米飯 |

| JP2013202003A (ja) * | 2012-03-29 | 2013-10-07 | Meiji Co Ltd | 冷凍米飯食品及びその製造方法 |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN113974050A (zh) * | 2020-12-26 | 2022-01-28 | 广州朗尼川科技有限公司 | 一种冰冻食品的制备方法 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP3198260B2 (ja) | 圧力調節弁機能を有する包装材料及び飲食品パッケー | |

| JP6614717B2 (ja) | 冷凍食品並びにその製造方法および解凍方法 | |

| FI67293B (fi) | Foerfarande foer framstaellning av en dehydratiserad naeringsprodukt som kan ombildas med vattenhaltiga vaetskor | |

| US20130272629A1 (en) | Vacuum packing envelope for cooking | |

| US8409644B2 (en) | Microwavable refrigerated scrambled eggs and process | |

| JP2020000026A (ja) | 冷凍粥並びにその製造方法および解凍方法 | |

| JP2013202003A (ja) | 冷凍米飯食品及びその製造方法 | |

| JP3784262B2 (ja) | 冷凍にぎり寿司の製造方法 | |

| JP2011162261A (ja) | 内圧排出構造の包装袋 | |

| AU2005307905B2 (en) | Frozen product | |

| JPH05260908A (ja) | 電子加熱用食品及びその製造方法 | |

| TWI653939B (zh) | 冰品結構及其製造方法 | |

| Hsieh et al. | Breakfast rice cereals and baby foods | |

| KR101797585B1 (ko) | 군고구마 가공 방법 및 가공 군고구마 | |

| EP2484604A1 (en) | Package for the preservation and cooking of food products and method of its use | |

| US8993944B2 (en) | Microwaveable packaging for food products including a frozen component | |

| JPH11301749A (ja) | 飲食品パッケージ | |

| KR101166465B1 (ko) | 전자레인지에 사용되는 1회용 식품용기 | |

| JP6860570B2 (ja) | 容器入り冷凍食品 | |

| JP2007006884A (ja) | 電子レンジ加熱調理対応容器入り白粥 | |

| TW542806B (en) | Packaging material conforming to microwave oven, packaging bag and container using the same | |

| CA2673414C (en) | Microwavable refrigerated scrambled eggs and process | |

| JP2005130709A (ja) | カップ容器入り食品の製造方法 | |

| KR100325756B1 (ko) | 압력조절밸브를 구비한 음식물 요리용기 | |

| CN113507840A (zh) | 冷冻食品包装产品的制造方法、食品包装用膜以及冷冻食品包装产品 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210624 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20210624 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20220408 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20220412 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20221011 |