JP2019200375A - 画像形成装置 - Google Patents

画像形成装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2019200375A JP2019200375A JP2018096070A JP2018096070A JP2019200375A JP 2019200375 A JP2019200375 A JP 2019200375A JP 2018096070 A JP2018096070 A JP 2018096070A JP 2018096070 A JP2018096070 A JP 2018096070A JP 2019200375 A JP2019200375 A JP 2019200375A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- condition

- state

- photoconductor

- type

- forming apparatus

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Granted

Links

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 45

- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 29

- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims abstract description 18

- 230000007704 transition Effects 0.000 claims abstract description 16

- 238000012546 transfer Methods 0.000 claims description 137

- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 32

- 108091008695 photoreceptors Proteins 0.000 claims description 29

- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims description 24

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims description 12

- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 6

- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 claims description 4

- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 7

- 238000000034 method Methods 0.000 description 83

- 230000008569 process Effects 0.000 description 77

- 239000000123 paper Substances 0.000 description 57

- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 14

- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 13

- 238000012545 processing Methods 0.000 description 10

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 9

- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 8

- 230000006870 function Effects 0.000 description 7

- 230000008859 change Effects 0.000 description 6

- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 4

- 238000011161 development Methods 0.000 description 4

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 4

- 239000011111 cardboard Substances 0.000 description 3

- 238000003466 welding Methods 0.000 description 3

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2

- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2

- 230000004044 response Effects 0.000 description 2

- 230000007723 transport mechanism Effects 0.000 description 2

- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 2

- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1

- 238000004040 coloring Methods 0.000 description 1

- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1

- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1

- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1

- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1

- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 description 1

- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1

- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1

- 238000004904 shortening Methods 0.000 description 1

- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G15/00—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern

- G03G15/14—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for transferring a pattern to a second base

- G03G15/16—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for transferring a pattern to a second base of a toner pattern, e.g. a powder pattern, e.g. magnetic transfer

- G03G15/1605—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for transferring a pattern to a second base of a toner pattern, e.g. a powder pattern, e.g. magnetic transfer using at least one intermediate support

- G03G15/1615—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for transferring a pattern to a second base of a toner pattern, e.g. a powder pattern, e.g. magnetic transfer using at least one intermediate support relating to the driving mechanism for the intermediate support, e.g. gears, couplings, belt tensioning

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G15/00—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern

- G03G15/01—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for producing multicoloured copies

- G03G15/0142—Structure of complete machines

- G03G15/0178—Structure of complete machines using more than one reusable electrographic recording member, e.g. one for every monocolour image

- G03G15/0189—Structure of complete machines using more than one reusable electrographic recording member, e.g. one for every monocolour image primary transfer to an intermediate transfer belt

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G15/00—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern

- G03G15/50—Machine control of apparatus for electrographic processes using a charge pattern, e.g. regulating differents parts of the machine, multimode copiers, microprocessor control

- G03G15/5008—Driving control for rotary photosensitive medium, e.g. speed control, stop position control

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G15/00—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern

- G03G15/50—Machine control of apparatus for electrographic processes using a charge pattern, e.g. regulating differents parts of the machine, multimode copiers, microprocessor control

- G03G15/5029—Machine control of apparatus for electrographic processes using a charge pattern, e.g. regulating differents parts of the machine, multimode copiers, microprocessor control by measuring the copy material characteristics, e.g. weight, thickness

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G2215/00—Apparatus for electrophotographic processes

- G03G2215/00362—Apparatus for electrophotographic processes relating to the copy medium handling

- G03G2215/00535—Stable handling of copy medium

- G03G2215/00717—Detection of physical properties

- G03G2215/00751—Detection of physical properties of sheet type, e.g. OHP

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G2215/00—Apparatus for electrophotographic processes

- G03G2215/01—Apparatus for electrophotographic processes for producing multicoloured copies

- G03G2215/0103—Plural electrographic recording members

- G03G2215/0119—Linear arrangement adjacent plural transfer points

- G03G2215/0122—Linear arrangement adjacent plural transfer points primary transfer to an intermediate transfer belt

- G03G2215/0125—Linear arrangement adjacent plural transfer points primary transfer to an intermediate transfer belt the linear arrangement being horizontal or slanted

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)

- Control Or Security For Electrophotography (AREA)

- Electrostatic Charge, Transfer And Separation In Electrography (AREA)

- Color Electrophotography (AREA)

Abstract

Description

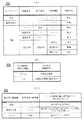

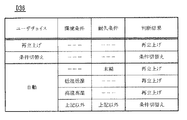

図9の第1例は、第1の態様の準立上り状態とする制御を含むものである。詳しくは次の通りである。

関係αである場合は、感光体4と中間転写ベルト12との間でプロセス速度Vsの切替えにより周速度がずれるおそれはほとんどない。したがって、この場合は、種類Dkが検知される以前に感光体4と中間転写ベルト12とを圧接させる。

関係α1である場合は、シート2をセンサ位置まで搬送するために給紙搬送部231を駆動するので、種類Dkを検知して動作条件が確定する以前(「条件確定以前」)の段階で感光体4を回転させる必要がある。条件確定以前における感光体4の回転速度は、仮の条件の速度であり、例えば初期設定条件の速度(最低速)である。

関係α2である場合は、感光体4の駆動源が給紙搬送部231の駆動源と独立しているので、シート2をセンサ位置まで搬送する際に感光体4を回転させる必要はない。したがって、条件確定以前において感光体4を回転させずに停止させておく。必然的に帯電を行わない。しかし、少なくとも定着器17を仮の条件の定着温度Tsに昇温させる制御を行うので、まるっきり立上げ制御を行わないわけではない。したがって、関係α2である場合の条件確定以前における電子写真プロセスの状態は、上に述べた通り、非立上り状態でもなく仮の条件の立上り状態でもない準立上り状態となる。

関係βである場合は、感光体4と中間転写ベルト12との間でプロセス速度Vsの切替えに際して周速度がずれるおそれがある。したがって、この場合は、条件確定以前は感光体4と中間転写ベルト12とを離間させておく。

関係β1である場合は、関係α1である場合と同様に、条件確定以前の段階で感光体4を回転させる。その回転速度は、仮の条件の速度であり、例えば初期設定条件の速度である。そして、仮の条件での帯電を行う。

関係β2である場合は、関係α2である場合と同様に、条件確定以前において感光体4を回転させずに停止させておく。感光体4の帯電を行わないが、少なくとも定着器17を仮の条件の定着温度Tsに昇温させる制御を行うので、条件確定以前における電子写真プロセスの最終の状態は準立上り状態である。

図10の第2例は、第2の態様の準立上り状態とする制御を含むものである。詳しくは次の通りである。

関係α1である場合は、第1例と同様の制御を行う。すなわち、条件確定以前において、感光体4と中間転写ベルト12とを圧接し、感光体4を例えば初期設定条件の速度で回転させる。そして、条件確定以後において、条件切替え処理または再立上げ処理を行う。

関係α2である場合は、条件確定以前において、感光体4と中間転写ベルト12とを圧接し、感光体4を任意設定条件の速度で回転させる。感光体4に対する任意設定条件での帯電も行う。つまり、条件確定以前に電子写真プロセスを仮の条件での立上り状態に移行させておく。

関係β1である場合は、第1例と同様の制御を行う。すなわち、条件確定以前において、感光体4と中間転写ベルト12とを離間させておくとともに、感光体4を例えば初期設定条件の速度で回転させる。離間させておくので、条件確定以前における電子写真プロセスの状態は準立上り状態である。そして、条件確定以後において、感光体4と中間転写ベルト12とを圧接するとともに、条件切替え処理または再立上げ処理を行う。

関係β2である場合は、条件確定以前において、感光体4と中間転写ベルト12とを離間させておくとともに、感光体4を任意設定条件の速度で回転させる。この場合も、条件確定以前における電子写真プロセスの状態は準立上り状態である。そして、条件確定以後において、感光体4と中間転写ベルト12とを圧接するとともに、条件切替え処理または再立上げ処理を行う。

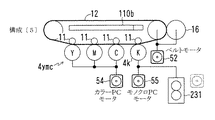

2 シート(媒体)

4 感光体

4ymc カラー感光体(第1の感光体)

4k モノクロ感光体(第2の感光体)

12 中間転写ベルト(被転写体)

16 二次転写ローラ(転写部材)

30 搬送経路

41 メディアセンサ(センサ)

51 メインモータ(共通駆動源、第2の駆動源)

52 ベルトモータ(第2の駆動源)

53 給紙モータ(第2の駆動源、媒体を搬送するため駆動源、第3の駆動源)

54 カラーPCモータ(第1の駆動源)

55 モノクロPCモータ(第1の駆動源)

110,110a,110b 圧接離間機構

125 種類検知部(検知部)

126 立上げ制御部

Dk 種類

t2 タイミング

Claims (18)

- シート状の媒体の種類に応じて設定される動作条件で前記媒体に画像を形成する画像形成装置であって、

前記媒体の搬送経路に設けられたセンサの出力に基づいて前記媒体の種類が複数の想定された種類のいずれであるかを検知する検知部と、

前記媒体の種類が検知される以前に、前記複数の想定された種類のうちの1つに対応する動作条件である仮の条件による画像形成の準備が部分的に完了した準立上り状態まで移行し、前記媒体の種類が検知された後に、検知された種類に対応する動作条件である確定条件による画像形成の準備が完了した立上り状態に移行するよう制御する立上げ制御部と、を有する、

ことを特徴とする画像形成装置。 - 前記画像に対応したトナー像を形成するための感光体と、

前記感光体を回転駆動する第1の駆動源と、

前記感光体から前記トナー像が転写される被転写体と、

前記被転写体を回転駆動する第2の駆動源と、

前記感光体と前記被転写体とを圧接させたり離間させたりする圧接離間機構と、を有しており、

前記準立上り状態は、前記感光体と前記被転写体とが離間している状態であり、

前記立上り状態は、前記感光体と前記被転写体とが圧接している状態である、

請求項1記載の画像形成装置。 - 前記媒体を搬送するため駆動源が前記第1の駆動源と異なり、

前記準立上り状態は、前記感光体と前記被転写体とが離間しかつ前記感光体が停止した状態である、

請求項2記載の画像形成装置。 - 前記媒体を搬送するため駆動源が前記第1の駆動源と異なり、

前記準立上り状態は、前記感光体と前記被転写体とが離間しかつ前記感光体が前記複数の動作条件のいずれかに対応する速度で回転する状態である、

請求項2記載の画像形成装置。 - 前記準立上り状態における前記感光体の回転速度は、前記複数の想定された種類のうちの使用頻度がしきい値よりも高い種類に対応した動作条件の速度である、

請求項4記載の画像形成装置。 - 前記立上げ制御部は、前記使用頻度が未定の場合には、前記回転速度を初期設定条件の速度とする、

請求項5記載の画像形成装置。 - 前記立上げ制御部は、前記媒体の種類が検知されるタイミングに前記準立上り状態に移行し終えるよう前記仮の条件による画像形成の準備を開始させる、

請求項3ないし6のいずれかに記載の画像形成装置 - 前記第1の駆動源は、前記媒体を搬送するための駆動源を兼ねており、

前記立上げ制御部は、前記媒体の種類が検知される以前において、前記媒体の搬送と並行して前記準立上り状態に移行するよう制御する、

請求項2記載の画像形成装置。 - 前記立上げ制御部は、

前記媒体の種類が検知される以前において、

前記感光体と前記被転写体とを離間させておきかつ前記感光体を停止させておく制御、および前記感光体と前記被転写体とを離間させておきかつ前記感光体を回転させておく制御のいずれかを、ユーザによる指定、環境条件、および耐久条件のうちの1つまたは複数の組合せに応じて選択して行う、

請求項2記載の画像形成装置。 - 前記立上げ制御部は、前記確定条件が前記仮の条件と異なる場合に、前記感光体を回転させながら前記動作条件を前記仮の条件から前記確定条件へ切り替える、

請求項2ないし9のいずれかに記載の画像形成装置。 - 前記立上げ制御部は、前記確定条件が前記仮の条件と異なる場合に、前記感光体を前記仮の条件による画像形成の準備を開始する直前の非立上げ状態に戻すための立下げ制御を行い、前記非立上げ状態から前記立上り状態に移行するよう制御する、

請求項2ないし9のいずれかに記載の画像形成装置。 - 前記立上げ制御部は、

前記確定条件が前記仮の条件と異なる場合において、

前記感光体を回転させながら前記動作条件を前記仮の条件から前記確定条件へ切り替える制御、および前記感光体を前記仮の条件による画像形成の準備を開始する直前の非立上げ状態に戻すための立下げ制御を行い、当該非立上げ状態から前記立上り状態に移行させる制御のいずれかを、ユーザによる指定、環境条件、および耐久条件のうちの1つまたは複数の組合せに応じて選択して行う、

請求項2ないし9のいずれかに記載の画像形成装置。 - 前記被転写体から前記媒体に前記トナー像を転写するための転写部材を有しており、

前記準立上り状態への移行に前記転写部材の立ち上げを含める場合に、前記非立上げ状態から前記立上り状態に移行する際に当該転写部材のクリーニングを省略する、

請求項11または12記載の画像形成装置。 - 前記被転写体から前記媒体に前記トナー像を転写するための転写部材を有しており、

前記準立上り状態への移行に際して前記転写部材を回転させる場合に、当該転写部材のクリーニングを省略する、

請求項2ないし13のいずれかに記載の画像形成装置。 - 前記画像に対応したトナー像を形成するための感光体と、

前記感光体から前記トナー像が転写される被転写体と、

前記感光体および前記被転写体の両方を回転駆動する共通駆動源と、

前記媒体を搬送するための駆動源と、を有しており、

前記準立上り状態は、前記感光体と前記被転写体とが圧接しかつ前記感光体および前記被転写体が共に停止している状態であり、

前記立上り状態は、前記感光体と前記被転写体とが圧接しかつ前記感光体および前記被転写体が共に回転している状態である、

請求項1記載の画像形成装置。 - 前記画像に対応した第1のトナー像を形成するための第1の感光体と、

前記画像に対応した第2のトナー像を形成するための第2の感光体と、

前記第1の感光体から前記第1のトナー像が転写されかつ前記第2の感光体から前記第2のトナー像が転写される被転写体と、

前記第1の感光体を回転駆動する第1の駆動源と、

前記第2の感光体および前記被転写体の両方を回転駆動する第2の駆動源と、

前記媒体を搬送するための第3の駆動源と、

前記感光体と前記被転写体とを圧接させたり離間させたりする圧接離間機構と、を有しており、

前記準立上り状態は、前記第1の感光体と前記被転写体とが離間しているとともに、前記第2の感光体と前記被転写体とが圧接しかつ前記第2の感光体および前記被転写体が共に停止している状態であり、

前記立上り状態は、前記第2の感光体と前記被転写体とが圧接しかつ前記第2の感光体および前記被転写体が共に回転している状態である、

請求項1記載の画像形成装置。 - 前記仮の条件は、ユーザによる指定、前記種類の使用頻度、および搬送性能のうちの1つまたは複数の組合せに応じて決定される、

請求項1ないし16のいずれかに記載の画像形成装置 - 前記立上げ制御部は、前記複数の想定された種類のうちの使用頻度の高い種類に対応した動作条件を前記仮の条件とする場合には、前記媒体の種類が検知される以前に、前記仮の条件による画像形成の準備が完了した状態まで移行するよう制御する、

請求項1記載の画像形成装置。

Priority Applications (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018096070A JP7081297B2 (ja) | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 画像形成装置、状態制御方法、およびコンピュータプログラム |

| US16/408,810 US10725411B2 (en) | 2018-05-18 | 2019-05-10 | Image forming apparatus that forms an image on a sheet medium under an operation condition set in accordance with a type of the medium |

| CN201910393386.XA CN110501885B (zh) | 2018-05-18 | 2019-05-13 | 图像形成装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018096070A JP7081297B2 (ja) | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 画像形成装置、状態制御方法、およびコンピュータプログラム |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2019200375A true JP2019200375A (ja) | 2019-11-21 |

| JP7081297B2 JP7081297B2 (ja) | 2022-06-07 |

Family

ID=68533655

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2018096070A Active JP7081297B2 (ja) | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 画像形成装置、状態制御方法、およびコンピュータプログラム |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US10725411B2 (ja) |

| JP (1) | JP7081297B2 (ja) |

| CN (1) | CN110501885B (ja) |

Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH1184908A (ja) * | 1997-09-12 | 1999-03-30 | Canon Inc | 画像形成装置 |

| JP2004078128A (ja) * | 2002-08-22 | 2004-03-11 | Fuji Xerox Co Ltd | 画像形成装置 |

| JP2015014695A (ja) * | 2013-07-05 | 2015-01-22 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

| JP2017102340A (ja) * | 2015-12-03 | 2017-06-08 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

| JP2017223903A (ja) * | 2016-06-17 | 2017-12-21 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

Family Cites Families (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4170803B2 (ja) * | 2003-03-14 | 2008-10-22 | 株式会社リコー | 画像形成装置 |

| US7551306B2 (en) * | 2005-07-29 | 2009-06-23 | Canon Kabushiki Kaisha | Image forming apparatus and method for controlling the image forming apparatus |

| JP5864919B2 (ja) | 2011-07-07 | 2016-02-17 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

-

2018

- 2018-05-18 JP JP2018096070A patent/JP7081297B2/ja active Active

-

2019

- 2019-05-10 US US16/408,810 patent/US10725411B2/en active Active

- 2019-05-13 CN CN201910393386.XA patent/CN110501885B/zh active Active

Patent Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH1184908A (ja) * | 1997-09-12 | 1999-03-30 | Canon Inc | 画像形成装置 |

| JP2004078128A (ja) * | 2002-08-22 | 2004-03-11 | Fuji Xerox Co Ltd | 画像形成装置 |

| JP2015014695A (ja) * | 2013-07-05 | 2015-01-22 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

| JP2017102340A (ja) * | 2015-12-03 | 2017-06-08 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

| JP2017223903A (ja) * | 2016-06-17 | 2017-12-21 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| CN110501885A (zh) | 2019-11-26 |

| JP7081297B2 (ja) | 2022-06-07 |

| US10725411B2 (en) | 2020-07-28 |

| CN110501885B (zh) | 2022-02-22 |

| US20190354050A1 (en) | 2019-11-21 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5983686B2 (ja) | 用紙搬送装置及び画像形成装置 | |

| US8781345B2 (en) | Image forming apparatus and method of forming image | |

| US10558155B1 (en) | Image forming apparatus | |

| US10038803B2 (en) | Image forming apparatus | |

| JP2017138406A (ja) | 画像形成装置、温度制御方法 | |

| JP2020008621A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP5446441B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2018106112A (ja) | 画像形成装置、画像形成方法 | |

| EP2775353B1 (en) | Electrophotographic image forming apparatus | |

| US20080193157A1 (en) | Media Determination | |

| JP2012103580A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2010211062A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP7081297B2 (ja) | 画像形成装置、状態制御方法、およびコンピュータプログラム | |

| US11899999B2 (en) | Image forming apparatus, information processing terminal, method, and program | |

| JP2004226492A (ja) | 画像形成装置および複写装置 | |

| JP5402453B2 (ja) | 画像形成装置およびその制御方法 | |

| JP2010256477A (ja) | カラー画像形成装置 | |

| JP5477086B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| US12007715B1 (en) | Image forming apparatus | |

| JP2006142713A (ja) | 画像形成装置、その補充用紙表示方法及びその方法をコンピュータに実行させるためのプログラム | |

| US20240422275A1 (en) | Image forming apparatus and method for controlling optional paper feeder in image forming apparatus | |

| JP2013130772A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2005164922A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2025052740A (ja) | 画像形成装置、画像形成装置の制御方法、およびプログラム | |

| JP6344341B2 (ja) | 画像形成装置、画像形成システム及び加熱量制御方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20210416 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20220214 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20220222 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20220406 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20220408 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20220426 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20220509 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 7081297 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |