JP2016507317A - 組立玩具 - Google Patents

組立玩具 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2016507317A JP2016507317A JP2015558557A JP2015558557A JP2016507317A JP 2016507317 A JP2016507317 A JP 2016507317A JP 2015558557 A JP2015558557 A JP 2015558557A JP 2015558557 A JP2015558557 A JP 2015558557A JP 2016507317 A JP2016507317 A JP 2016507317A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- engagement

- spline

- splines

- engagement mechanism

- assembled toy

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Classifications

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS

- A63H—TOYS, e.g. TOPS, DOLLS, HOOPS OR BUILDING BLOCKS

- A63H33/00—Other toys

- A63H33/04—Building blocks, strips, or similar building parts

- A63H33/06—Building blocks, strips, or similar building parts to be assembled without the use of additional elements

- A63H33/08—Building blocks, strips, or similar building parts to be assembled without the use of additional elements provided with complementary holes, grooves, or protuberances, e.g. dovetails

- A63H33/086—Building blocks, strips, or similar building parts to be assembled without the use of additional elements provided with complementary holes, grooves, or protuberances, e.g. dovetails with primary projections fitting by friction in complementary spaces between secondary projections, e.g. sidewalls

Abstract

Description

第1の要素と、第2の要素とを備える組立玩具であって、第1の要素は、第1の係合面と、第1の係合機構とを含み、第2の要素は、第2の係合面と、第2の係合機構とを含み、一方の要素の係合機構を、他方の要素の係合機構と係合させる作用が、係合面を付勢し互いに摩擦係合させるように係合機構が構成された組立玩具が提供される。

Claims (28)

- 第1の要素(10)と、第2の要素(12)とを備える組立玩具であって、

前記第1の要素(10)は、第1の係合面(14)と、第1の係合機構(16)とを含み、

前記第2の要素(12)は、第2の係合面(24)と、第2の係合機構(26)とを含み、

一方の前記要素(10、12)の前記係合機構(16、26)を、他方の前記要素(10、12)の前記係合機構(16、26)と係合させる作用が、前記係合面(14、24)を付勢し互いに摩擦係合させるように前記係合機構(16、26)が構成された、組立玩具。 - 前記第1の係合機構(16)は、

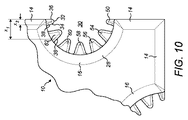

前記第1の要素の前記係合面(14)の下方に延在する凹部(30)を規定する壁部(28)と、

前記凹部(30)にわたり全体的ではなく部分的に前記凹部(30)の壁部から延在する第1のスプライン(32)であって、

前記凹部(30)の内側に面する内面(34)と、前記凹部(30)の外側に面する外面(36)とを含む第1のスプライン(32)とを備え、

前記第2の係合機構(26)は、

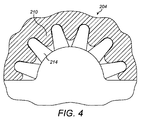

前記第2の要素の前記係合面(24)の上方に延在する第2のスプライン(42)であって、

前記第2の要素の前記係合面(24)に面する内面(44)と、前記第2の要素の前記係合面(24)から反対の方向に面する外面(46)とを含む第2のスプライン(42)を備え、

前記第2のスプライン(42)が前記凹部(30)に進入し、前記スプライン(32、42)の前記内面(34、44)が互いに係合されると、前記第1の要素(10)及び前記第2の要素(12)の係合面(14、24)が付勢され互いに摩擦係合する、請求項1に記載の組立玩具。 - 前記第1の要素の係合用の前記スプライン(32)及び前記第2の要素の係合用の前記スプライン(42)が、それぞれの内面(34、44)に沿って、互いに点(38、48)で接触するように構成された、請求項2に記載の組立玩具。

- 組み立て前は、前記第1の要素の係合用の前記スプライン(32)上の前記接点は、前記第1の要素の前記係合面(14)から第1の距離(x)の位置にあり、前記第2の要素の係合用の前記スプライン(42)上の前記接点は、前記第2の要素の前記係合面(24)から第2の距離(y)の位置にあり、前記第2の距離(y)は前記第1の距離(x)よりも短い、請求項3に記載の組立玩具。

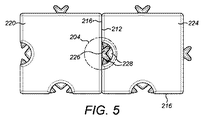

- 前記係合機構(16、26)の少なくとも一方は、細長く、ほぼ直線状に延在する、請求項1から4までのいずれか一項に記載の組立玩具。

- 前記第1の要素(10)は、前記第1のスプライン(32)とほぼ同様の第3のスプライン(50)であって、前記凹部(30)にわたり全体ではなく部分的に前記凹部の壁部から前記第1のスプライン(32)に向かって延在する第3のスプライン(50)を備え、

前記第2の要素(12)は、前記第2のスプライン(42)とほぼ同様の第4のスプライン(52)であって、前記第2の要素の前記係合面(24)から、前記第2のスプライン(42)から離れる方向に延在する第4のスプライン(52)を備え、

前記第4のスプライン(52)が前記凹部(30)に進入し、前記スプラインの前記内面が互いに係合されると、前記第1の要素の前記係合面(14)及び前記第2の要素の前記係合面(24)が互いに摩擦係合する、請求項2から5までのいずれか一項に記載の組立玩具。 - 前記第1の係合機構(16)が、前記凹部(30)の前記壁部から延在する追加スプラインを備える、請求項2から7までのいずれか一項に記載の組立玩具。

- 前記第2の係合機構(26)が、前記第2の要素の前記係合面(24)から延在する追加スプラインを備える、請求項2から6までに記載の組立玩具。

- 前記第1の係合機構(16)が、前記凹部(30)の前記壁部から延在する追加スプラインを備え、

前記第2の係合機構(16)が、前記第2の要素の係合面(24)から延在する追加スプラインを備え、

前記第1の要素の前記係合機構の前記スプラインは、前記第2の要素の前記係合機構の前記スプラインの幅よりも大きい間隔で離間しており、前記第2の要素の係合用の前記スプラインが前記凹部(30)に進入し、前記第1の要素の係合用の前記スプラインの一部の前記内面が、前記第2の要素の係合用の前記スプラインの一部の前記内面と係合されると、前記第2の要素の前記係合機構の係合された前記スプラインは、前記第1の要素の前記係合機構の前記スプラインのうちの1つのみとそれぞれ実質的に接触し、前記第2の要素の前記係合機構の残りの前記スプラインは、前記第1の要素の前記係合機構の残りの前記スプラインから離間される、請求項2から6までのいずれか一項に記載の組立玩具。 - 前記第2の要素の前記係合機構の前記スプラインが前記凹部(30)に進入し、前記第1の要素の係合用の前記スプラインの一部の前記内面が、前記第2の要素の係合用の前記スプラインの一部の前記内面と係合されると、前記第2の要素の前記係合機構の最大4つの前記スプラインが、前記第1の要素の前記係合機構の前記スプラインのうちの1つのみとそれぞれ実質的に接触し、前記第2の要素の前記係合機構の残りの前記スプラインは、前記第1の要素の前記係合機構の残りの前記スプラインから離間されるように構成された、請求項9に記載の組立玩具。

- 前記第2の要素の前記係合機構の前記スプラインが前記凹部(30)に進入し、前記第1の要素の係合用の前記スプラインの一部の前記内面が、前記第2の要素の係合用の前記スプラインの一部の前記内面と係合されると、前記第2の要素の前記係合機構の最大2つの前記スプラインが、前記第1の要素の前記係合機構の前記スプラインのうちの1つのみとそれぞれ実質的に接触し、前記第2の要素の前記係合機構の残りの前記スプラインは、前記第1の要素の前記係合機構の残りの前記スプラインから離間されるように構成された、請求項9に記載の組立玩具。

- 前記第1の要素の前記係合機構の前記スプラインは、前記第2の要素の前記係合機構の前記スプラインよりも短い、請求項2から11までのいずれか一項に記載の組立玩具。

- 前記第1の要素の前記係合面(14)に最も近い前記第1の要素の前記係合機構の前記スプラインは、前記第1の要素の前記係合面(14)から最も離れた前記第1の要素の前記係合機構の前記スプラインよりも短い、請求項2から12までのいずれか一項に記載の組立玩具。

- 前記第2の要素の前記係合面(24)に最も近い前記第2の要素の前記係合機構の前記スプラインは、前記第2の要素の前記係合面(24)から最も離れた前記第2の要素の前記係合機構の前記スプラインよりも長く、及び/又は幅広である、請求項12又は13に記載の組立玩具。

- 前記組立玩具の前記要素は外壁部を含み、

前記係合面(14、24)が前記外壁部に設けられている、請求項1から14までのいずれか一項に記載の組立玩具。 - 前記第1の要素の係合面(71)は、前記第1の要素(10)から延在する第1の係合機構のスプライン(54、62)上に形成され、

前記第2の要素の係合面(73)は、前記第2の要素から延在する第2の要素の係合用のスプライン(64、70)上に形成され、

前記第1の要素の係合機構(75)は、前記第1の要素の係合機構の追加スプライン(56、58、60)の間の領域に形成され、

前記第2の要素の係合機構(77)は、前記第2の要素(12)から延在し、前記第1の要素の前記係合機構(75)を押圧する押しスプライン(66A、68A)の端部である、請求項1に記載の組立玩具。 - 前記第2の要素の前記押しスプライン(66A、68A)は、前記第2の要素の前記係合面(73)を規定する前記スプライン(64、70)よりも長いスプラインである、請求項16に記載の組立玩具。

- 前記第1の要素の前記係合面(71)を備える前記第1の要素の係合用の前記スプライン(54、62)は、前記第1の要素の前記係合機構の前記追加スプライン(56A、58A、60A)よりも長く、及び/又は幅広である、請求項16又は17に記載の組立玩具。

- 前記第1の要素の前記スプライン(54、56、58、60、62)は、前記第2の要素の前記スプライン(52、64、66A、68A、70、42)の幅よりも大きい間隔だけ離間されている、請求項16から18までのいずれか一項に記載の組立玩具。

- 前記第1の要素の前記係合面(71)を備える前記第1の係合機構の前記スプライン(54、62)は、前記第1の要素の係合用の他の前記スプライン(56A、58A、60A)よりも、前記第1の要素の前記係合面(71)の領域において幅広で、前記第1の要素の係合用の前記スプライン(54、56A、58A、60A、62)を、前記第2の要素の係合用の前記スプライン(52、64、66A、68A、70、42)の間へ押し込む作用が、前記スプライン(54、64;62、70)の前記係合面(71、73)を付勢し互いに摩擦係合させる、請求項16から19までのいずれか一項に記載の組立玩具。

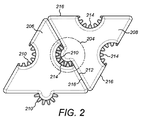

- 凸部(40)は、前記第2の要素の前記係合面(24)の上方に延在し、前記第2の要素の前記係合機構の前記スプラインが前記凸部(40)から延在する、請求項1から20までのいずれか一項に記載の組立玩具。

- 前記凹部(30)及び前記凸部(40)が、相補的な形状である、請求項21に記載の組立玩具。

- 前記凹部(30)は断面がくぼみ形状であり、前記凸部(40)は断面が中高形状である、請求項21又は22に記載の組立玩具。

- 前記凹部(30)及び前記凸部(40)は、断面が円弧形である、請求項21から23までのいずれか一項に記載の組立玩具。

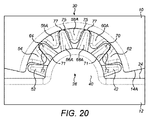

- 前記第1の要素(10)と係合する第3の要素(80)を更に備え、前記第3の要素(80)は、芯軸(82)と、前記軸(82)から延在し、前記第1の要素(10)の少なくとも1つの前記係合機構(16)と係合する複数のスプライン(84)を備える、請求項1から24までのいずれか一項に記載の組立玩具。

- 請求項2から25までのいずれか一項に記載の組立玩具の製造方法であって、

前記玩具の要素のための射出成形型を作製するステップと、

製造材料の射出点がスプラインを規定する前記型の機構部に隣接し、完成した前記要素において、前記射出点がスプラインの基部に隣接する、又はスプラインのほぼ頂部に位置するように前記型を構成するステップとを含む、方法。 - 実質的に上述され、及び/又は添付の図7から図25までに示された組立玩具。

- 実質的に上述され、及び/又は添付の図7から図25までに示された組立玩具の製造方法。

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| GB1303315.4 | 2013-02-25 | ||

| GBGB1303315.4A GB201303315D0 (en) | 2013-02-25 | 2013-02-25 | Constructional toy |

| PCT/GB2014/050564 WO2014128511A1 (en) | 2013-02-25 | 2014-02-25 | Constructional toy |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2016507317A true JP2016507317A (ja) | 2016-03-10 |

| JP2016507317A5 JP2016507317A5 (ja) | 2017-03-16 |

Family

ID=48092048

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2015558557A Pending JP2016507317A (ja) | 2013-02-25 | 2014-02-25 | 組立玩具 |

Country Status (7)

| Country | Link |

|---|---|

| EP (1) | EP2895244B1 (ja) |

| JP (1) | JP2016507317A (ja) |

| KR (1) | KR102198777B1 (ja) |

| CN (1) | CN105007997B (ja) |

| GB (1) | GB201303315D0 (ja) |

| HK (2) | HK1207024A1 (ja) |

| WO (1) | WO2014128511A1 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| WO2016093784A2 (en) * | 2014-12-11 | 2016-06-16 | Ahmet Koyun | A modular education, entertainment and toy block |

| JP7083381B2 (ja) * | 2020-09-30 | 2022-06-10 | 株式会社バンダイ | 玩具部品、及び、模型玩具 |

Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH06507086A (ja) * | 1991-05-03 | 1994-08-11 | モティク インターナショナル リミテッド | 構造玩具 |

| JPH11508169A (ja) * | 1995-06-26 | 1999-07-21 | モーファン リサーチ リミテッド | 組立玩具 |

| US20020056964A1 (en) * | 2000-11-14 | 2002-05-16 | Simonds Colin Duncan | Games and toys |

| WO2006059527A1 (ja) * | 2004-12-03 | 2006-06-08 | Bld Oriental, Ltd. | 多面体遊具 |

| JP4922489B2 (ja) * | 1999-02-08 | 2012-04-25 | クリスチァン ソーレンセン ソーレン | 玩具組付け要素の、開放可能な固定係合による相互連結 |

Family Cites Families (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| FR596752A (fr) * | 1924-07-18 | 1925-10-31 | Bascou | Jeu de construction |

| US2565823A (en) * | 1946-04-01 | 1951-08-28 | Pool Clarence | Toy building blocks and base |

| JP3221637B2 (ja) * | 1993-04-20 | 2001-10-22 | ヨシリツ株式会社 | 組立てブロック |

| CN2195368Y (zh) * | 1994-07-14 | 1995-04-26 | 南琪 | 矩形齿多角形连接块 |

| CN2238072Y (zh) * | 1995-10-17 | 1996-10-23 | 李元潮 | 多向拼插积木 |

| GB0027720D0 (en) * | 2000-11-14 | 2000-12-27 | Simonds Colin D | Games and toys |

| CN201008754Y (zh) * | 2007-02-14 | 2008-01-23 | 蔡怡广 | 一种趣味性强的积木玩具 |

-

2013

- 2013-02-25 GB GBGB1303315.4A patent/GB201303315D0/en not_active Ceased

-

2014

- 2014-02-25 EP EP14709369.4A patent/EP2895244B1/en active Active

- 2014-02-25 CN CN201480009997.5A patent/CN105007997B/zh active Active

- 2014-02-25 WO PCT/GB2014/050564 patent/WO2014128511A1/en active Application Filing

- 2014-02-25 KR KR1020157026134A patent/KR102198777B1/ko active IP Right Grant

- 2014-02-25 JP JP2015558557A patent/JP2016507317A/ja active Pending

-

2015

- 2015-08-11 HK HK15107741.0A patent/HK1207024A1/xx not_active IP Right Cessation

-

2016

- 2016-04-07 HK HK16103933.6A patent/HK1216021A1/zh unknown

Patent Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH06507086A (ja) * | 1991-05-03 | 1994-08-11 | モティク インターナショナル リミテッド | 構造玩具 |

| JPH11508169A (ja) * | 1995-06-26 | 1999-07-21 | モーファン リサーチ リミテッド | 組立玩具 |

| JP4922489B2 (ja) * | 1999-02-08 | 2012-04-25 | クリスチァン ソーレンセン ソーレン | 玩具組付け要素の、開放可能な固定係合による相互連結 |

| US20020056964A1 (en) * | 2000-11-14 | 2002-05-16 | Simonds Colin Duncan | Games and toys |

| WO2006059527A1 (ja) * | 2004-12-03 | 2006-06-08 | Bld Oriental, Ltd. | 多面体遊具 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| CN105007997B (zh) | 2018-07-13 |

| WO2014128511A1 (en) | 2014-08-28 |

| KR102198777B1 (ko) | 2021-01-05 |

| KR20150119946A (ko) | 2015-10-26 |

| EP2895244B1 (en) | 2018-08-01 |

| EP2895244A1 (en) | 2015-07-22 |

| HK1207024A1 (en) | 2016-01-22 |

| GB201303315D0 (en) | 2013-04-10 |

| HK1216021A1 (zh) | 2016-10-07 |

| CN105007997A (zh) | 2015-10-28 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| KR101969184B1 (ko) | 완구 조립 세트 | |

| KR20210018213A (ko) | 정, 배면의 자유로운 조립이 가능한 다차원 블록완구조립 부품 및 조립 세트 | |

| KR102042879B1 (ko) | 완구 브릭, 완구 브릭 제조 방법 및 완구 브릭 제조용 몰딩 공구 | |

| WO2019134476A1 (zh) | 拼接结构件 | |

| JP2016507317A (ja) | 組立玩具 | |

| JP4766433B2 (ja) | 焼結された連結環 | |

| JP4641950B2 (ja) | 組合せレンズアレイおよび組合せレンズアレイの製造方法 | |

| KR101217830B1 (ko) | 조립완구세트 | |

| KR200441034Y1 (ko) | 조립 블럭 | |

| KR20130047181A (ko) | 레고블록들간의 결합 각을 변화시킬 수 있는 레고블록용 연결장치, 및 이를 채용한 레고블록과 레고블록 세트 | |

| EP3706880B1 (en) | A toy building set | |

| JP6288964B2 (ja) | 立体形成具 | |

| WO2021171214A1 (en) | Building toy system with basic element and connecting pin | |

| KR20150100572A (ko) | 구성형 장난감 | |

| JP2007181588A (ja) | ブロック玩具。 | |

| JP2016507317A5 (ja) | ||

| JP2002061617A (ja) | 二つの部材の連結具 | |

| KR101324411B1 (ko) | 체인조립블록 | |

| JP3201134U (ja) | 組立棚の連結器に適用される組立棚格子桁 | |

| KR200173412Y1 (ko) | 다양한 형태의 블럭을 이용한 조립완구 | |

| CN110509501B (zh) | 一种对插式滑动侧凹模具机构和控制方法 | |

| KR101916181B1 (ko) | 블록 커플링 | |

| KR101567142B1 (ko) | 프레스와 벤딩을 통해 제작된 클러치드럼 및 그 제작방법 | |

| JP2014181720A (ja) | 連結具、ブロック、およびフェンスパネル | |

| JP2008291903A (ja) | 同期連結具を備えたリニアガイドウェイ |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170131 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20170131 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20180124 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20180130 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20180831 |