JP2010002174A - 熱交換器及び空調システム - Google Patents

熱交換器及び空調システム Download PDFInfo

- Publication number

- JP2010002174A JP2010002174A JP2009124591A JP2009124591A JP2010002174A JP 2010002174 A JP2010002174 A JP 2010002174A JP 2009124591 A JP2009124591 A JP 2009124591A JP 2009124591 A JP2009124591 A JP 2009124591A JP 2010002174 A JP2010002174 A JP 2010002174A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- heat exchanger

- pipe

- refrigerant

- outer pipe

- compressor

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Granted

Links

Images

Classifications

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING

- F24T—GEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS

- F24T10/00—Geothermal collectors

- F24T10/30—Geothermal collectors using underground reservoirs for accumulating working fluids or intermediate fluids

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING

- F24T—GEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS

- F24T10/00—Geothermal collectors

- F24T10/10—Geothermal collectors with circulation of working fluids through underground channels, the working fluids not coming into direct contact with the ground

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING

- F24T—GEOTHERMAL COLLECTORS; GEOTHERMAL SYSTEMS

- F24T10/00—Geothermal collectors

- F24T10/40—Geothermal collectors operated without external energy sources, e.g. using thermosiphonic circulation or heat pipes

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION

- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources

- Y02E10/10—Geothermal energy

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)

- Sustainable Development (AREA)

- Sustainable Energy (AREA)

- Chemical & Material Sciences (AREA)

- Combustion & Propulsion (AREA)

- Mechanical Engineering (AREA)

- General Engineering & Computer Science (AREA)

- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

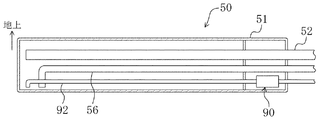

【解決手段】地中又は水中に設置される熱交換器において、地中又は水中に設置され、冷凍サイクルにおける冷媒が内部に導入される外管(51)を設ける。

【選択図】図2

Description

地中又は水中に設置される熱交換器であって、

地中又は水中に設置されて、冷凍サイクルにおける冷媒が内部に導入される外管(51)を備えていることを特徴とする。

第1の発明の熱交換器において、

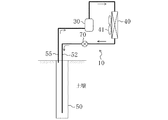

前記外管(51)が蒸発器となる暖房運転時に、前記外管(51)内へ前記冷媒を導入する暖房時用液管(52)と、

前記暖房時用液管(52)に導入された冷媒を前記外管(51)の内面壁に噴霧する噴霧手段(53)と、

を備えていることを特徴とする。

第2の発明の熱交換器において、

前記噴霧手段(53)は、前記暖房時用液管(52)に設けられた複数の噴霧穴(53)であることを特徴とする。

第2の発明の熱交換器において、

前記噴霧手段(53)は、前記暖房時用液管(52)に設けられた複数のノズル(80)であることを特徴とする。

第2の発明の熱交換器において、

前記暖房時用液管(52)は、前記外管(51)の中心に設けられていることを特徴とする。

第1の発明の熱交換器において、

前記外管(51)が凝縮器となる冷房運転時に、前記外管(51)内で凝縮した前記冷媒を導出する冷房時用液管(56)を備え、

前記冷房時用液管(56)は、前記外管(51)の下端まで延在していることを特徴とする。

第1又は第2の発明の熱交換器において、

前記外管(51)内には、該外管(51)の内面壁に沿ってウイック(81)が設けられていることを特徴とする。

第1又は第2の発明の熱交換器において、

前記外管(51)の内面壁には、冷媒を保持するグルーブ(82)が形成されていることを特徴とする。

第2の発明の熱交換器において、さらに、

前記外管(51)が凝縮器となる冷房運転時に、前記外管(51)内で凝縮した前記冷媒を導出する冷房時用液管(56)を備え、

前記冷房時用液管(56)は、前記外管(51)の下端まで延在していることを特徴とする。なお、前記外管(51)の底は閉じている。

第2の発明の熱交換器において、

前記前記外管(51)は、該外管(51)内の冷媒を圧縮機(30)に導出する圧縮機用配管(55)を備え、

前記圧縮機用配管(55)には、前記外管(51)の底部に溜った潤滑油を前記圧縮機(30)に戻す油戻し機構(90)が形成されていることを特徴とする。

第1又は第2の発明の熱交換器を備えて冷凍サイクルを行うことを特徴とする空調システムである。

第9の発明の熱交換器と、

前記冷媒が、前記暖房時用液管(52)及び前記冷房時用液管(56)の何れかに選択的に導入されるように切り替える切り替えバルブ(60)と、

を備えて冷凍サイクルを行う冷媒回路(10)を備えていることを特徴とする空調システムである。

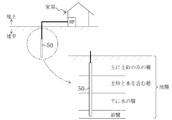

実施形態1では、本発明の熱交換器の一例として、地中に設置される熱交換器(地中熱交換器)の例を説明する。本発明の実施形態に係る地中熱交換器は、例えば、冷暖房運転が可能なヒートポンプ式の空調システムに用いられ、暖房運転時には、気化器として機能して土壌を熱源にして暖房用の地熱を集熱し、冷房運転時には、凝縮器として機能して土壌に対して熱を放熱する。なお、ここで土壌とは、土砂のみで形成されたものの他に、土砂と水の両方を含んだいわゆる帯水層や、岩石が連続して分布している岩盤も含まれる。すなわち、この地中熱交換器は、設置される場所や深さによっては、土砂の他にも地中の水、岩盤、或いはそれらの全てに渡って熱交換を行う場合がある。

図1は、本発明の実施形態に係る地中熱交換器(50)を含んだ空調システム(1)のシステム図である。本実施形態の空調システム(1)は、図1に示すように、冷媒回路(10)を備えている。この冷媒回路(10)には、四方切換弁(20)、圧縮機(30)、室内熱交換器(40)、地中熱交換器(50)、切り替えバルブ(60)、及び膨張弁(70)が接続されている。そして、この冷媒回路(10)には、冷媒として二酸化炭素が充填されている。

次に、空調システム(1)における運転動作について説明する。

まず、暖房運転について説明する。暖房運転時には、四方切換弁(20)が第2状態に切り替えられる。これにより、四方切換弁(20)では、第1ポートと第4ポートが連通し、第2ポートと第3ポートが連通する。また、切り替えバルブ(60)は、膨張弁(70)と暖房時用液管(52)とが連通するように切り替えられる。

次に冷房運転について説明する。冷房運転時には、まず、四方切換弁(20)が第1状態に切り替えられる。これにより、四方切換弁(20)では、第1ポートと第3ポートが連通し、第2ポートと第4ポートが連通する。また、切り替えバルブ(60)は、膨張弁(70)と冷房時用液管(56)とが連通するように切り替えられる。

上記のように、この空調システム(1)では、外管(51)内で冷媒が気液二相に分離されるとともに、液冷媒がガス冷媒の圧力によって導出される。そのため、外管(51)内の液冷媒を効率よく搬送でき、熱交換性能が向上する。

上記の地中熱交換器(50)は、冷房運転のみを行う空調システム、あるいは暖房運転のみを行う空調システムにも利用できる。

なお、実施形態1及び2の地中熱交換器(50)は、縦方向以外に、傾斜して設置することも可能である。図7は、地中熱交換器(50)を傾斜して設置した状態を模式的に示す図である。このように設置しても、上記の各実施形態と同様にして熱交換が行われる。なお、同図において、「HP」と記載されているのは、空調システム(1)(或いは実施形態2の空調システム)の本体部分(熱交換器以外の部分)を示している(以下同様)。

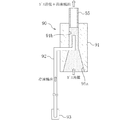

実施形態3では、暖房運転時などに地中熱交換器(50)内に溜った潤滑油を圧縮機(30)に戻す機構(以下、油戻し機構とも呼ぶことにする)を備えた地中熱交換器の例を説明する。図8は、油戻し機構を設けた地中熱交換器を模式的に示す縦断面図である。図8の地中熱交換器は、具体的には実施形態1の地中熱交換器(50)に油戻し機構として、エジェクタ(90)を設けたものである。図9は、エジェクタ(90)の構造を説明する縦断面図である。このエジェクタ(90)は、図9に示すように、エジェクタ本体(91)、油戻し配管(92)、及びフィルタ(93)を備えている。

暖房運転中には実施形態1で説明したように、外管(51)内の圧力が上昇するとともに、外管(51)内には圧縮機(30)の吸入圧が作用しているので、外管(51)内のガス冷媒は、エジェクタ本体(91)のテーパー状流路(91a)から導入され、さらに直状流路(91b)部分を通過して、圧縮機用配管(55)から導出される。このとき冷媒は、テーパー状流路(91a)から直状流路(91b)を通過する際に速度が増加し、油戻し配管(92)の直状流路(91b)側の開口部は減圧状態になる。これにより、外管(51)の底部に溜っている潤滑油は、フィルタ(93)を介して油戻し配管(92)内に引き込まれ、直状流路(91b)側の開口から噴出する。噴出した潤滑油は直状流路(91b)内のガス状冷媒とともに、圧縮機(30)に戻ってゆく。このように潤滑油が圧縮機(30)に戻されることにより、圧縮機(30)を安定に運転させることが可能になる。

実施形態4では、油戻し機構の他の例を説明する。図11は、油戻し機構を圧縮機用配管(55)で構成した地中熱交換器(50)を示す図である。図11では、(A)が地中熱交換器(50)の全体構造を示す縦断面図であり、また、(B)が圧縮機用配管(55)の構成を説明する図である。この例の圧縮機用配管(55)は、図11の(A)、(B)にそれぞれ示すように、U字管で構成され、該U字管の湾曲部分が外管(51)の底部で潤滑油の溜りに浸かるようになっている。

なお、本実施形態において地中熱交換器(50)を斜めに配置する場合には、図12に示すように、液層の最も下方となる部分に、潤滑油の吸入部分(すなわちフィルタ(55c))が位置するようにするのが好ましい。

空調システム(1)の暖房運転が開始されると、外管51内のガス状冷媒は、外管(51)内におけるU字管(圧縮機用配管(55))端部の開口(以下、単に開口端と呼ぶ)、及び下部孔(55b)から圧縮機用配管(55)に入ってゆく(図11(B)を参照)。すなわち、圧縮機用配管(55)内にガス状冷媒の流れが形成される。ここで例えば、空調システム(1)が運転開始時などの外管(51)内の圧力が比較的低い状態で、外管(51)の底部に潤滑油が溜っていると、圧縮機用配管(55)内の流れは、上部孔(55a)から吸い込まれた冷媒による流れが支配的となる。

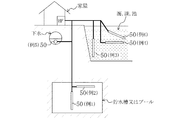

また、地中熱交換器(50)は、水平方向に設置することも可能である。図13は、地中熱交換器(50)を水平に設置した状態を模式的に示す図である。既述のとおり、地層には、主に土砂のみで形成された層、土砂と水を含んだ層、主に水を含んだ層、さらには、岩石が連続して分布している岩盤等がある。この地中熱交換器(50)は何れの地層に、或いは複数の層にまたがって設置してもよい。図13では、例1が土砂のみで形成された層に設置した例、例2が土砂と水を含んだ層に設置した例、例3が主に水を含んだ層に設置した例、例4が岩盤に設置した例をそれぞれ示している。

なお、油戻し機構(エジェクタ(90))を有していない地中熱交換器(50)を水平方向に設置することも可能である。実施形態1の地中熱交換器(50)のように外管(51)内にエジェクタ(90)を設けていない場合には、例えば、冷房時用液管(56)を、設置状態で下側になる方にその先端を曲げておいて、暖房運転の停止中、或いは暖房運転中に、一時的に冷房運転を行えば、外管(51)内の潤滑油を圧縮機(30)に戻すことができる。すなわち、冷房運転時には、地中熱交換器(50)内で冷媒が凝縮して外管(51)の底部に溜るので、その凝縮した冷媒に潤滑油が溶けた状態になり、溶けた潤滑油が冷媒とともに圧縮機(30)に戻ることになるのである。また、地中熱交換器(50)に冷媒を導入する前の段階で、潤滑油を分離しておいてもよい。

なお、上記の各実施形態や変形例に係る熱交換器は、地中に設置するほかに、水中に設置することも可能である。具体的な設置場所としては、例えば、海、湖、池、プール、貯水槽、河川、下水道などが上げられる。図15は、熱交換器(50)を水中に設置した状態を模式的に示す図である。この図では、熱交換器(50)(水中熱交換器)の設置例として6つの例(例1〜6)を記載している。例1、2は、貯水槽又はプールに熱交換器(50)を設置した例であり、例1では縦向きに配置し、例2では水平方向に配置している。また、例3、4は、海、湖、又は池に熱交換器(50)を設置した例であり、例3では縦向きに配置し、例4では水平方向に配置している。また、例5は下水道に熱交換器(50)を配置した例であり、水平方向に配置している。すなわち、水中に設置する場合にも、熱交換器(50)は、縦向きに配置してもよいし、水平方向に設置してもよい。また、水中に設置する場合においても、熱交換器(50)を傾斜して設置することも可能である(図15の例6を参照)。

(暖房時用液管(52)のその他の構成例)

冷媒の噴霧手段としては、噴霧穴(53)には限定されない。例えば、図16に示すように、噴霧手段としてノズル(80)を、暖房時用液管(52)の外面壁に設けてもよい。このノズル(80)は、噴霧した冷媒で外管(51)の内面壁がなるべく均一に濡れるように、数、位置、内面壁との距離などを定める。

また、外管(51)の内面壁には、図17の(A)及び(B)に示すように、ウイック(81)を設けてもよい。このウイック(81)は、噴霧穴(53)等の噴霧手段によって噴霧された液状冷媒を浸透させて保持するとともに、保持した液冷媒を外管(51)の内面壁に接触させる。このようなウイック(81)としては、例えば、金属多孔質体、多孔質セラミック、繊維の集合体などが挙げられる。このように、外管(51)の内面壁にウイック(81)を設けることで、外管(51)の内面壁に対し、均一な濡れを確保することができ、特に暖房運転時における熱交換性能が向上する。

50 地中熱交換器

51 外管

52 暖房時用液管

53 噴霧穴(噴霧手段)

56 冷房時用液管

60 切り替えバルブ

80 ノズル(噴霧手段)

81 ウイック

82 グルーブ

90 エジェクタ(油戻し機構)

Claims (12)

- 地中又は水中に設置される熱交換器であって、

地中又は水中に設置されて、冷凍サイクルにおける冷媒が内部に導入される外管(51)を備えていることを特徴とする熱交換器。 - 請求項1の熱交換器において、

前記外管(51)が蒸発器となる暖房運転時に、前記外管(51)内へ前記冷媒を導入する暖房時用液管(52)と、

前記暖房時用液管(52)に導入された冷媒を前記外管(51)の内面壁に噴霧する噴霧手段(53)と、

を備えていることを特徴とする熱交換器。 - 請求項2の熱交換器において、

前記噴霧手段(53)は、前記暖房時用液管(52)に設けられた複数の噴霧穴(53)であることを特徴とする熱交換器。 - 請求項2の熱交換器において、

前記噴霧手段(53)は、前記暖房時用液管(52)に設けられた複数のノズル(80)であることを特徴とする熱交換器。 - 請求項2の熱交換器において、

前記暖房時用液管(52)は、前記外管(51)の中心に設けられていることを特徴とする熱交換器。 - 請求項1の熱交換器において、

前記外管(51)が凝縮器となる冷房運転時に、前記外管(51)内で凝縮した前記冷媒を導出する冷房時用液管(56)を備え、

前記冷房時用液管(56)は、前記外管(51)の下端まで延在していることを特徴とする熱交換器。 - 請求項1又は請求項2の熱交換器において、

前記外管(51)内には、該外管(51)の内面壁に沿ってウイック(81)が設けられていることを特徴とする熱交換器。 - 請求項1又は請求項2の熱交換器において、

前記外管(51)の内面壁には、冷媒を保持するグルーブ(82)が形成されていることを特徴とする熱交換器。 - 請求項2の熱交換器において、さらに、

前記外管(51)が凝縮器となる冷房運転時に、前記外管(51)内で凝縮した前記冷媒を導出する冷房時用液管(56)を備え、

前記冷房時用液管(56)は、前記外管(51)の下端まで延在していることを特徴とする熱交換器。 - 請求項2の熱交換器において、

前記前記外管(51)は、該外管(51)内の冷媒を圧縮機(30)に導出する圧縮機用配管(55)を備え、

前記圧縮機用配管(55)には、前記外管(51)の底部に溜った潤滑油を前記圧縮機(30)に戻す油戻し機構(90)が形成されていることを特徴とする熱交換器。 - 請求項1又は請求項2の熱交換器を備えて冷凍サイクルを行うことを特徴とする空調システム。

- 請求項9の熱交換器と、

前記冷媒が、前記暖房時用液管(52)及び前記冷房時用液管(56)の何れかに選択的に導入されるように切り替える切り替えバルブ(60)と、

を備えて冷凍サイクルを行う冷媒回路(10)を備えていることを特徴とする空調システム。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2009124591A JP5381325B2 (ja) | 2008-05-23 | 2009-05-22 | 熱交換器及び空調システム |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008135925 | 2008-05-23 | ||

| JP2008135925 | 2008-05-23 | ||

| JP2009124591A JP5381325B2 (ja) | 2008-05-23 | 2009-05-22 | 熱交換器及び空調システム |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2010002174A true JP2010002174A (ja) | 2010-01-07 |

| JP5381325B2 JP5381325B2 (ja) | 2014-01-08 |

Family

ID=41584035

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2009124591A Expired - Fee Related JP5381325B2 (ja) | 2008-05-23 | 2009-05-22 | 熱交換器及び空調システム |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5381325B2 (ja) |

Cited By (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2012078080A (ja) * | 2010-09-07 | 2012-04-19 | Daikin Industries Ltd | 地中熱交換器、及びそれを利用したヒートポンプ |

| JP2012083021A (ja) * | 2010-10-12 | 2012-04-26 | National Institute Of Advanced Industrial Science & Technology | 地中熱交換器 |

| CN102748901A (zh) * | 2012-07-17 | 2012-10-24 | 辛钟杰 | 一种用于空气源热泵、空调器低温制热的喷雾蒸发系统 |

| KR101695191B1 (ko) * | 2016-05-25 | 2017-01-11 | 한국이미지시스템(주) | 히트펌프 시스템용 지중 열교환기 및 이를 이용한 히트펌프 시스템 |

| JP6170228B1 (ja) * | 2016-12-05 | 2017-07-26 | 山野辺 久生 | 太管横置傾斜式対流型地中熱交換器、太管横置傾斜式対流型地中熱交換装置、及びその設置方法 |

| KR101948120B1 (ko) * | 2018-09-03 | 2019-02-14 | 한국이미지시스템(주) | 스크루 파일형 지열교환기 |

Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS5589665A (en) * | 1978-12-26 | 1980-07-07 | Clarion Co Ltd | Evaporator for air conditioner |

| JPS5918274Y2 (ja) * | 1980-10-03 | 1984-05-26 | 日産自動車株式会社 | 自動車ク−ラ用エバポレ−タ |

| JPH05118700A (ja) * | 1991-10-31 | 1993-05-14 | Hokkaido Electric Power Co Inc:The | ヒートポンプ型空調設備 |

| JPH10238898A (ja) * | 1997-02-21 | 1998-09-08 | Paloma Ind Ltd | 蒸発器 |

| JP2006010141A (ja) * | 2004-06-24 | 2006-01-12 | Atomu Kenchiku Kankyo Kogaku Kenkyusho:Kk | 二重管式ヒートパイプ |

-

2009

- 2009-05-22 JP JP2009124591A patent/JP5381325B2/ja not_active Expired - Fee Related

Patent Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS5589665A (en) * | 1978-12-26 | 1980-07-07 | Clarion Co Ltd | Evaporator for air conditioner |

| JPS5918274Y2 (ja) * | 1980-10-03 | 1984-05-26 | 日産自動車株式会社 | 自動車ク−ラ用エバポレ−タ |

| JPH05118700A (ja) * | 1991-10-31 | 1993-05-14 | Hokkaido Electric Power Co Inc:The | ヒートポンプ型空調設備 |

| JPH10238898A (ja) * | 1997-02-21 | 1998-09-08 | Paloma Ind Ltd | 蒸発器 |

| JP2006010141A (ja) * | 2004-06-24 | 2006-01-12 | Atomu Kenchiku Kankyo Kogaku Kenkyusho:Kk | 二重管式ヒートパイプ |

Cited By (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2012078080A (ja) * | 2010-09-07 | 2012-04-19 | Daikin Industries Ltd | 地中熱交換器、及びそれを利用したヒートポンプ |

| JP2012083021A (ja) * | 2010-10-12 | 2012-04-26 | National Institute Of Advanced Industrial Science & Technology | 地中熱交換器 |

| CN102748901A (zh) * | 2012-07-17 | 2012-10-24 | 辛钟杰 | 一种用于空气源热泵、空调器低温制热的喷雾蒸发系统 |

| CN102748901B (zh) * | 2012-07-17 | 2014-10-08 | 辛钟杰 | 一种用于空气源热泵、空调器低温制热的喷雾蒸发系统 |

| KR101695191B1 (ko) * | 2016-05-25 | 2017-01-11 | 한국이미지시스템(주) | 히트펌프 시스템용 지중 열교환기 및 이를 이용한 히트펌프 시스템 |

| JP6170228B1 (ja) * | 2016-12-05 | 2017-07-26 | 山野辺 久生 | 太管横置傾斜式対流型地中熱交換器、太管横置傾斜式対流型地中熱交換装置、及びその設置方法 |

| JP2018091559A (ja) * | 2016-12-05 | 2018-06-14 | 山野辺 久生 | 太管横置傾斜式対流型地中熱交換器、太管横置傾斜式対流型地中熱交換装置、及びその設置方法 |

| WO2018105629A1 (ja) * | 2016-12-05 | 2018-06-14 | 久生 山野辺 | 太管横置傾斜式対流型地中熱交換器、太管横置傾斜式対流型地中熱交換装置、及びその設置方法 |

| KR101948120B1 (ko) * | 2018-09-03 | 2019-02-14 | 한국이미지시스템(주) | 스크루 파일형 지열교환기 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP5381325B2 (ja) | 2014-01-08 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5381325B2 (ja) | 熱交換器及び空調システム | |

| WO2009133709A1 (ja) | 熱交換器及び空調システム | |

| JP4642579B2 (ja) | 地熱採熱システム | |

| JP2009287914A (ja) | 熱交換器及び空調システム | |

| JP4182961B2 (ja) | 地熱利用ヒートポンプ式空調装置 | |

| JP7357324B2 (ja) | マルチ熱源ヒートポンプ装置 | |

| KR20110102414A (ko) | 지중 열교환기 및 이를 구비한 공조시스템 | |

| JP2008190792A (ja) | 圧縮式ヒートポンプ | |

| JP2012057836A (ja) | 地中熱交換器、及びそれを利用したヒートポンプ | |

| KR101008519B1 (ko) | 하이브리드 히트펌프장치 | |

| JP2007120781A (ja) | 地熱利用水冷ヒートポンプ空調システム | |

| JP7359361B2 (ja) | ヒートポンプ装置 | |

| JP2012078080A (ja) | 地中熱交換器、及びそれを利用したヒートポンプ | |

| JP5510316B2 (ja) | 熱交換器及び空調システム | |

| JP2013007550A (ja) | ヒートポンプ | |

| WO2009133708A1 (ja) | 熱交換器及び空調システム | |

| JP2013249974A (ja) | ヒートポンプ | |

| JP2007315639A (ja) | 蒸発器とそれを用いた冷凍サイクル装置 | |

| JP2013249978A (ja) | 地中熱交換器およびヒートポンプ | |

| KR20100127013A (ko) | 히트펌프를 이용한 냉온장치 | |

| JP2013249982A (ja) | 地中熱交換器およびヒートポンプ | |

| KR101309078B1 (ko) | 히트펌프를 위한 지하열원공급 장치 | |

| JP5793992B2 (ja) | ヒートポンプ | |

| CN201463413U (zh) | 一种热泵设备 | |

| KR20140029750A (ko) | 히트펌프식 냉난방 시스템 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20120423 |

|

| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20120509 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20130513 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20130521 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130717 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20130903 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20130916 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 5381325 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |