JP2005291835A - 分析装置および測定ユニット - Google Patents

分析装置および測定ユニット Download PDFInfo

- Publication number

- JP2005291835A JP2005291835A JP2004105398A JP2004105398A JP2005291835A JP 2005291835 A JP2005291835 A JP 2005291835A JP 2004105398 A JP2004105398 A JP 2004105398A JP 2004105398 A JP2004105398 A JP 2004105398A JP 2005291835 A JP2005291835 A JP 2005291835A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- sample

- unit

- storage chamber

- analysis

- light

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 98

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 20

- 230000002265 prevention Effects 0.000 claims description 9

- 230000001154 acute effect Effects 0.000 claims description 3

- 230000002463 transducing effect Effects 0.000 claims 1

- 239000000523 sample Substances 0.000 abstract description 98

- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract description 18

- 239000000538 analytical sample Substances 0.000 abstract description 3

- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 abstract description 2

- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 abstract 1

- 239000012470 diluted sample Substances 0.000 description 57

- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 35

- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 29

- 238000011002 quantification Methods 0.000 description 27

- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 20

- 239000003085 diluting agent Substances 0.000 description 17

- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 16

- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 12

- 239000008280 blood Substances 0.000 description 12

- 210000000265 leukocyte Anatomy 0.000 description 8

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 7

- 239000002245 particle Substances 0.000 description 6

- 108010054147 Hemoglobins Proteins 0.000 description 5

- 102000001554 Hemoglobins Human genes 0.000 description 5

- 238000002347 injection Methods 0.000 description 5

- 239000007924 injection Substances 0.000 description 5

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 5

- 239000003219 hemolytic agent Substances 0.000 description 4

- 238000012545 processing Methods 0.000 description 4

- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4

- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 4

- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3

- 210000002700 urine Anatomy 0.000 description 3

- 238000002835 absorbance Methods 0.000 description 2

- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 2

- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 2

- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2

- 238000005192 partition Methods 0.000 description 2

- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2

- 239000011347 resin Substances 0.000 description 2

- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 2

- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 2

- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 2

- 239000004925 Acrylic resin Substances 0.000 description 1

- 229920000178 Acrylic resin Polymers 0.000 description 1

- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1

- 239000002216 antistatic agent Substances 0.000 description 1

- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1

- 210000000601 blood cell Anatomy 0.000 description 1

- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 1

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1

- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1

- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1

- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1

- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1

- 230000004069 differentiation Effects 0.000 description 1

- 238000007865 diluting Methods 0.000 description 1

- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1

- 108010036302 hemoglobin AS Proteins 0.000 description 1

- 238000001746 injection moulding Methods 0.000 description 1

- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1

- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1

- 238000000034 method Methods 0.000 description 1

- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1

- 239000000049 pigment Substances 0.000 description 1

- 229920005668 polycarbonate resin Polymers 0.000 description 1

- 239000004431 polycarbonate resin Substances 0.000 description 1

- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1

- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1

- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1

- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1

- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Sampling And Sample Adjustment (AREA)

- Optical Measuring Cells (AREA)

- Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)

Abstract

【課題】分析装置の分析精度を向上させること。

【解決手段】分析ユニットと、前記分析ユニットに着脱可能に装着される測定ユニットとを含む分析装置であって、前記測定ユニットは、分析試料を収容可能で、かつ、光が透過可能な試料収容室を備え、前記分析ユニットは、前記試料収容室に外側から光を照射する光源と、前記試料収容室を通過した光を受ける受光部と、前記受光部が受けた光に基づいて前記分析試料を分析する分析部とを備え、前記試料収容室は、前記光源から前記受光部に至る光路への気泡の侵入を防止する気泡防止部を備えることを特徴とする分析装置。

【選択図】図2

【解決手段】分析ユニットと、前記分析ユニットに着脱可能に装着される測定ユニットとを含む分析装置であって、前記測定ユニットは、分析試料を収容可能で、かつ、光が透過可能な試料収容室を備え、前記分析ユニットは、前記試料収容室に外側から光を照射する光源と、前記試料収容室を通過した光を受ける受光部と、前記受光部が受けた光に基づいて前記分析試料を分析する分析部とを備え、前記試料収容室は、前記光源から前記受光部に至る光路への気泡の侵入を防止する気泡防止部を備えることを特徴とする分析装置。

【選択図】図2

Description

この発明は、分析装置とそれに用いる測定ユニットに関し、特に、液体試料の測定を行う分析装置とそれに用いる測定ユニットに関する。

この発明に関連する背景技術としては、

試料を容積で定量する定量部と、定量部に連通する主流路と、主流路に形成され定量された試料を測定する測定部と、主流路に連通し試料を定量部から測定部へ移送するために主流路に圧力を導入するための圧力導入口とを備え、かつ、測定部が、試料の電気特性を測定するための電気特性測定部と、試料の光学特性を測定するための光学特性測定部との少なくとも一方からなる測定ユニット(例えば、特許文献1参照)が知られている。

そして、これは、使用後に試料によって汚染された測定ユニットを廃棄することにより、使用者が安全に、かつ、衛生的に試料の測定を行えるようにしたものである。

米国特許公開第2002−172617号

試料を容積で定量する定量部と、定量部に連通する主流路と、主流路に形成され定量された試料を測定する測定部と、主流路に連通し試料を定量部から測定部へ移送するために主流路に圧力を導入するための圧力導入口とを備え、かつ、測定部が、試料の電気特性を測定するための電気特性測定部と、試料の光学特性を測定するための光学特性測定部との少なくとも一方からなる測定ユニット(例えば、特許文献1参照)が知られている。

そして、これは、使用後に試料によって汚染された測定ユニットを廃棄することにより、使用者が安全に、かつ、衛生的に試料の測定を行えるようにしたものである。

しかしながら、従来のこのような装置については、測定精度の向上がさらに望まれている。とくに、分析ユニットと、前記分析ユニットに着脱可能に装着される測定ユニットとを含む分析装置においては、測定ユニットの流路などに予め液体を満たしておくことが難しく、測定中に空気と液体とが接触することによって気泡が発生し、その気泡によって測定誤差が生じやすいという問題点がある。

この発明はこのような事情を考慮してなされたもので、気泡による測定誤差を抑制することが可能な測定ユニットとそれを用いる分析装置を提供するものである。

この発明はこのような事情を考慮してなされたもので、気泡による測定誤差を抑制することが可能な測定ユニットとそれを用いる分析装置を提供するものである。

この発明は、分析ユニットと、前記分析ユニットに着脱可能に装着される測定ユニットとを含む分析装置であって、前記測定ユニットは、試料を含む分析試料を収容可能で、かつ、光が透過可能な試料収容室を備え、前記分析ユニットは、前記試料収容室に外側から光を照射する光源と、前記試料収容室を通過した光を受ける受光部と、前記受光部が受けた光に基づいて前記試料を分析する分析部とを備え、前記試料収容室は、前記光源から前記受光部に至る光路への気泡の侵入を防止する気泡防止部を備えることを特徴とする分析装置を提供するものである。

光源から受光部に至る光路への気泡の侵入が、気泡防止部により防止されるので、受光部は試料収容室を通過した光をノイズなく受光することができ、分析部はその光に基づいて分析試料を精度よく分析することが可能となる。

この発明の分析対象とする試料(検体)は、有形物質(粒子)を本質的に含む液体や有形物質そのものであり、それには、種々の有形成分を含む血液や尿、粉抹状食品などの有機物質、又、トナーや顔料のような無機粉末などが含まれる。

この発明でいう分析試料とは、上記試料または上記試料を分析目的に応じて処理して調製したものであり、例えば、尿,血漿やそれらを試薬で処理したもの、全血を希釈液で希釈したもの、全血を溶血剤で処理したもの、全血を希釈液と溶血剤で希釈し溶血したもの、あるいは粉末粒子を適当な液体に懸濁させた懸濁液などを含む。

この発明でいう分析試料とは、上記試料または上記試料を分析目的に応じて処理して調製したものであり、例えば、尿,血漿やそれらを試薬で処理したもの、全血を希釈液で希釈したもの、全血を溶血剤で処理したもの、全血を希釈液と溶血剤で希釈し溶血したもの、あるいは粉末粒子を適当な液体に懸濁させた懸濁液などを含む。

光源と受光部は、試料収容室を挟んで対向するように設けられてもよいが、光源が試料収容室の前方や側方に設けられ、受光部が試料から側方に散乱する光を受光するようにしてもよい。受光部が受ける光としては、透過光,散乱光,蛍光などが挙げられる。

また、光源には、白色ランプ,LED,レーザダイオードなどの発光素子を用いることができる。受光部には、フォトダイオード,フォトトランジスタなどの受光素子を用いることができる。分析部は、CPU,ROM,RAMなどからなるマイクロコンピュータやパーソナルコンピュータなどによって構成でき、分析部は、受光部が受けた光の強度から、例えば分析試料の含有成分の濃度を演算して算出することができる。

試料収容室は平坦な内壁面を備え、気泡防止部は試料収容室の内壁面から垂直に室内へ突出する突出部であってもよい。

また、光源には、白色ランプ,LED,レーザダイオードなどの発光素子を用いることができる。受光部には、フォトダイオード,フォトトランジスタなどの受光素子を用いることができる。分析部は、CPU,ROM,RAMなどからなるマイクロコンピュータやパーソナルコンピュータなどによって構成でき、分析部は、受光部が受けた光の強度から、例えば分析試料の含有成分の濃度を演算して算出することができる。

試料収容室は平坦な内壁面を備え、気泡防止部は試料収容室の内壁面から垂直に室内へ突出する突出部であってもよい。

前記突出部は、気泡が前記突出部の横を通過するように設けられていてもよい。

前記突出部は、光源の光軸と同軸に設けられていてもよい。

前記突出部は、横断面が下端から中央に向けて横幅が大きくなる形状を有するものであってもよい。また、横断面が逆三角形や楕円形であってもよい。

前記突出部は、楕円形の横断面を有してもよい。

前記試料収容部は、試料を導入するための開口をさらに備え、測定ユニットが分析ユニットに装着されたとき、前記開口は気泡防止部より下方に配置されることが好ましい。

測定ユニットが分析ユニットに装着されたとき、前記内壁面は水平面に対して鋭角をなすことが好ましい。

測定ユニットは、前記光源を受入れるための凹部を備えてもよい。

前記突出部は、光源の光軸と同軸に設けられていてもよい。

前記突出部は、横断面が下端から中央に向けて横幅が大きくなる形状を有するものであってもよい。また、横断面が逆三角形や楕円形であってもよい。

前記突出部は、楕円形の横断面を有してもよい。

前記試料収容部は、試料を導入するための開口をさらに備え、測定ユニットが分析ユニットに装着されたとき、前記開口は気泡防止部より下方に配置されることが好ましい。

測定ユニットが分析ユニットに装着されたとき、前記内壁面は水平面に対して鋭角をなすことが好ましい。

測定ユニットは、前記光源を受入れるための凹部を備えてもよい。

測定ユニットが、前記試料収容室に連通し、前記試料収容室へ前記分析試料を供給する流路と、前記流路と一体的に形成され、前記流路を通過する試料中の気泡を保持して結合させる気泡保持部とを備えることが好ましい。このように気泡保持部を備えると、流路を流れる液体中の気泡が一旦気泡保持部に保持されて互いに結合し、大きい気泡になって試料収容部に流入することになるので、試料収容部に注入する気泡の数が減少し、小さい気泡が多数試料収容部に流入する場合に比べて、気泡は光源から受光部に至る光路を避けて通過しやすくなる。

また、別の観点から、この発明は、分析装置に着脱可能に装着される測定ユニットであって、分析試料を収容可能で、かつ、光源から照射される光が透過可能な試料収容室を備え、前記試料収容室は、前記光源から照射される光の光路への気泡の侵入を防止する気泡防止部を備えることを特徴とする測定ユニットを提供するものである。

また、別の観点から、この発明は、分析装置に着脱可能に装着される測定ユニットであって、分析試料を収容可能で、かつ、光源から照射される光が透過可能な試料収容室を備え、前記試料収容室は、前記光源から照射される光の光路への気泡の侵入を防止する気泡防止部を備えることを特徴とする測定ユニットを提供するものである。

以下、図面に示す実施例に基づいてこの発明を詳述する。これによって、この発明が限定されるものではない。

実施例

1.測定ユニット本体の構成

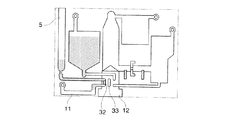

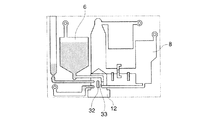

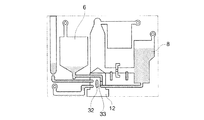

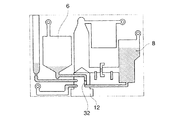

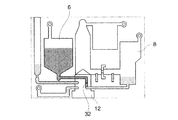

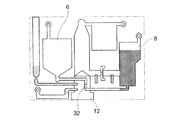

図1はこの発明の実施例の測定ユニットの外観を示す斜視図,図2は正面図,図3は背面図,図4は上面図,図5は下面図である。

実施例

1.測定ユニット本体の構成

図1はこの発明の実施例の測定ユニットの外観を示す斜視図,図2は正面図,図3は背面図,図4は上面図,図5は下面図である。

本明細書において特に明示しない限り、「上下方向」とは、図1に示す矢印Iの方向を、「横方向」とは、矢印IIの方向をそれぞれ意味する。

図1に示すように、測定ユニット1は、第1プレート2と第2プレート3から構成される。第1および第2プレートは、透明樹脂、例えば、帯電防止剤を混入させたポリカーボネート樹脂やアクリル樹脂で形成され、高周波溶接により互いに気密的に固着されている。

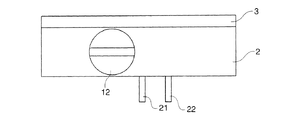

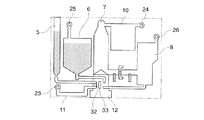

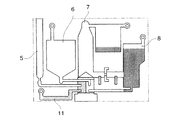

図2,図3に示すように、測定ユニット1は、その上面に開口4(図4)を有して下方へ垂直に延びる容積200μLの細長い試料受容室5と、試薬収容室6と、希釈試料定量室7と、希釈試料収容室8と、検出部9と、溢れ液収容室10と、回転バルブ12を内部に備える。試料受容室5の下端は流路15を介して回転バルブ12へ接続される。流路11は後述する流体抵抗流路であり、U字形で一端が流路14を介して回転バルブ12に接続され、他端が背面(図3)のポンプ接続口23に連通している。

図1に示すように、測定ユニット1は、第1プレート2と第2プレート3から構成される。第1および第2プレートは、透明樹脂、例えば、帯電防止剤を混入させたポリカーボネート樹脂やアクリル樹脂で形成され、高周波溶接により互いに気密的に固着されている。

図2,図3に示すように、測定ユニット1は、その上面に開口4(図4)を有して下方へ垂直に延びる容積200μLの細長い試料受容室5と、試薬収容室6と、希釈試料定量室7と、希釈試料収容室8と、検出部9と、溢れ液収容室10と、回転バルブ12を内部に備える。試料受容室5の下端は流路15を介して回転バルブ12へ接続される。流路11は後述する流体抵抗流路であり、U字形で一端が流路14を介して回転バルブ12に接続され、他端が背面(図3)のポンプ接続口23に連通している。

なお、試料受容室5には、試料(この実施例では、血液検体)が直接注入されるか、又は試料を予め収容したキャピラリー採血管が挿入される。試料受容室5の下端近傍にキャピラリー採血管の内径よりも小さい内径を有する微細孔54が設けられている。従って、キャピラリー採血管を使用した場合には、キャピラリー採血管の先端が微細孔54に直結されて試料のみが吸引され、気泡が吸引されることがない。

試薬収容室6の底部は流路16を介して回転バルブ12へ接続され、回転バルブ12は流路17,17a、気泡保持部51および流路17bを介して、希釈試料収容室8へ接続されている。また、希釈試料定量室7の底部は水平に延びる流路18と19の直列流路によって希釈試料収容室8に接続されている。流路18と19との間にペレット(仕切り板)20が挿入され、流路18と19内にそれぞれ電極21,22が露出している。そして、検出部9は流路18と19,電極21と22,およびペレット20によって構成される。希釈試料定量室7の上端は流路13を介して溢れ液収容室10の上部に接続される。溢れ液収容室10,試薬収容室6,希釈試料収容室8の各上部は背面(図3)のポンプ接続口24,25,26にそれぞれ連通している。

測定ユニット1の正面には試薬収容室6の上部に貫通する試薬注入孔27が設けられ、試薬注入孔27にはキャップ28(図2)が装着される。なお、キャップ28は凹部に嵌め込まれていて測定ユニット1の表面には突出していない。すなわち、キャップ28の上面は、測定ユニット1の外面と同一平面上または、測定ユニット1の外面より測定ユニット1の内部側にある。これによって、測定ユニット1の輸送時などにキャップ28に外力が加わって破損したり、外れることが防止される。また、流路18と19にそれぞれ露出する電極21,22は、図3〜図5に示すように、測定ユニット1の背面に突出するステンレス鋼製の棒状電極である。

このような構成を有する測定ユニット1が、後述する分析ユニットに装着されると、まず、試料受容室5の試料が回転バルブ12により定量される。定量された試料は試薬収容室6から供給される希釈液(溶血剤を含む希釈液)と混合され希釈試料(分析試料)として調製される。

調製された希釈試料は希釈試料収容室8においてそのヘモグロビン濃度が測定された後、希釈試料定量室7で定量される。定量された希釈試料は検出部9において含有する白血球の数と大きさが測定される。

調製された希釈試料は希釈試料収容室8においてそのヘモグロビン濃度が測定された後、希釈試料定量室7で定量される。定量された希釈試料は検出部9において含有する白血球の数と大きさが測定される。

2.回転バルブの構成と作用

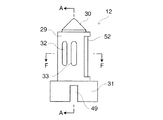

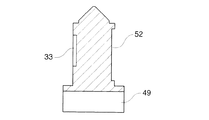

図6は回転バルブ12の正面図,図7は図6のF−F矢視断面図,図8は図6のA−A矢視断面図である。

これらの図に示すように、回転バルブ12は、円柱部29と、円柱部29から上方へ突出する円錐状突出部30と、円柱部29の下端を支持する円盤状の基台31を備える。円柱部29の周壁には、細長い溝状の第1および第2凹部32,33が円柱部29の軸方向に沿って形成され、さらに、周壁の約半周にわたる第3凹部52が形成され、基台の底面には、軸に直交する方向の溝49が形成されている。なお、後述するように、溝49には回転バルブ12を回転させる駆動源が結合される。第1凹部32は試料定量用に、第2凹部33は流路開閉用に、第3凹部52は余剰試料収容用に使用される。

図6は回転バルブ12の正面図,図7は図6のF−F矢視断面図,図8は図6のA−A矢視断面図である。

これらの図に示すように、回転バルブ12は、円柱部29と、円柱部29から上方へ突出する円錐状突出部30と、円柱部29の下端を支持する円盤状の基台31を備える。円柱部29の周壁には、細長い溝状の第1および第2凹部32,33が円柱部29の軸方向に沿って形成され、さらに、周壁の約半周にわたる第3凹部52が形成され、基台の底面には、軸に直交する方向の溝49が形成されている。なお、後述するように、溝49には回転バルブ12を回転させる駆動源が結合される。第1凹部32は試料定量用に、第2凹部33は流路開閉用に、第3凹部52は余剰試料収容用に使用される。

図9は回転バルブ12の開閉および定量動作を示す説明図である。同図に示すように回転バルブ12は測定ユニット1の底面に形成されたバルブ収容穴に回転可能に嵌着されている。

図9(a)は、測定ユニット1の内部に形成された2本の流路15,14を回転バルブ12が遮断している状態を示す。

回転バルブ12が図9(b)に示す位置まで回転すると、流路15,14は第1凹部32により接続され、流体は流路15から14へ流れることができる。さらに、回転バルブ12が図9(c)に示す位置まで回転すると、図9(b)において、流路15から14へ流れていた流体は、第1凹部32により切り取られる、つまり、第1凹部32の容積分の流体が定量される。

図9(a)は、測定ユニット1の内部に形成された2本の流路15,14を回転バルブ12が遮断している状態を示す。

回転バルブ12が図9(b)に示す位置まで回転すると、流路15,14は第1凹部32により接続され、流体は流路15から14へ流れることができる。さらに、回転バルブ12が図9(c)に示す位置まで回転すると、図9(b)において、流路15から14へ流れていた流体は、第1凹部32により切り取られる、つまり、第1凹部32の容積分の流体が定量される。

さらに図9(d)に示す位置まで回転バルブ12が回転すると、図9(c)において流体を切り取った第1凹部32が別の流路16,17に接続され、定量された流体は流路16から17へ流れる流体中に混合される。このようにして回転バルブ12は流体の定量を行う。

次に、第2凹部33によって流路を開閉するときには、図9(a)の流路15,14が流路16,17で置換され、図9(b)の第1凹部32が第2凹部33で置換された状態になる。つまり、図9(a)の状態で遮断されていた流路16,17は、図9(b)の状態で第2凹部33により接続される。

また、第3凹部52によって余剰試料を収容するときには、回転バルブ12の回転により、図9(b)の第1凹部32の位置へ第3凹部52が配置される。それによって余剰試料は流路15から第3凹部52へ流入し、貯留される。

なお、この実施例における回転バルブ12の第1および第2凹部32,33の容積は、いずれも2μLであり、第3凹部52の容積は約50μLである。

次に、第2凹部33によって流路を開閉するときには、図9(a)の流路15,14が流路16,17で置換され、図9(b)の第1凹部32が第2凹部33で置換された状態になる。つまり、図9(a)の状態で遮断されていた流路16,17は、図9(b)の状態で第2凹部33により接続される。

また、第3凹部52によって余剰試料を収容するときには、回転バルブ12の回転により、図9(b)の第1凹部32の位置へ第3凹部52が配置される。それによって余剰試料は流路15から第3凹部52へ流入し、貯留される。

なお、この実施例における回転バルブ12の第1および第2凹部32,33の容積は、いずれも2μLであり、第3凹部52の容積は約50μLである。

3.流体抵抗部の構成と作用

図28は図2のE−E矢視断面図であり、流路11は流体抵抗の高い流体抵抗流路であって、流体抵抗部58を備える。流路14は、流路11の上流端の近傍で流路11と交差し、壁面にその開口(出口)14aを有するように接続されている。開口14aに対向する壁面には、流路11の断面積を減少させる突出部材(抵抗部材)11aが形成されている。突出部材11aは、上流側の端が開口14aの中心の延長線上にあって、開口14aの半分に隙間Gを隔てて被さり、下流の方向に長さLを有し、かつ、対向壁面に対し長さLにわたって隙間Gを有する。ここで、流路14は0.8mmの直径の円形断面を有し、流路11は2mm×2mmの方形断面を有する。L=1.7mm、G=0.05〜0.10mmである。

そして、流路11の上流端には、突出部材11aにより滞留部(貯留部)11bが区画形成されている。そこで、流体が流路14から流路11へ流入すると、流路14の開口14aから吐出した液体は、一旦滞留部11bへ入り、次に、隙間Gを通って下流へ流れる。従って、滞留部11bと突出部11aとによる抵抗作用により、流体抵抗部58は、きわめて大きい流体抵抗を示す。

図28は図2のE−E矢視断面図であり、流路11は流体抵抗の高い流体抵抗流路であって、流体抵抗部58を備える。流路14は、流路11の上流端の近傍で流路11と交差し、壁面にその開口(出口)14aを有するように接続されている。開口14aに対向する壁面には、流路11の断面積を減少させる突出部材(抵抗部材)11aが形成されている。突出部材11aは、上流側の端が開口14aの中心の延長線上にあって、開口14aの半分に隙間Gを隔てて被さり、下流の方向に長さLを有し、かつ、対向壁面に対し長さLにわたって隙間Gを有する。ここで、流路14は0.8mmの直径の円形断面を有し、流路11は2mm×2mmの方形断面を有する。L=1.7mm、G=0.05〜0.10mmである。

そして、流路11の上流端には、突出部材11aにより滞留部(貯留部)11bが区画形成されている。そこで、流体が流路14から流路11へ流入すると、流路14の開口14aから吐出した液体は、一旦滞留部11bへ入り、次に、隙間Gを通って下流へ流れる。従って、滞留部11bと突出部11aとによる抵抗作用により、流体抵抗部58は、きわめて大きい流体抵抗を示す。

図29は、試料定量時の等価流体回路図である。

試料の定量を行うときには、後述するように、試料受容部5は流路15と、回転バルブ12の図9(b)の位置にある第1凹部32と、流路14と、流路11を介してポンプ接続口23に接続される。ポンプ接続口23に接続されたシリンジポンプが吸引動作を行うと、試料受容部5の試料は第1凹部32を通って、流路11へ流入するが、流体抵抗部58の作用により、流体の移動速度が制限され、試料は第1凹部32を完全に満たした後に低速で流路11へ流入する。従って、第1凹部32が充分に満たされている間に、回転バルブ12が図9(c)の位置まで回転すると、第1凹部32に充満する試料が切り取られ、精度の高い定量を行うことができる。

なお、後述するように測定ユニット1が分析ユニット36に装填されたとき、図2に示す検出領域59と60にそれぞれ分析ユニット36の反射型光センサ61と62(図14)が配置され、試料定量時に試料受容室5の下流端と流路11の上流端との間に試料が同時に存在するか否か、つまり、第1凹部32が試料で満たされたか否かが確認されるようになっている。

試料の定量を行うときには、後述するように、試料受容部5は流路15と、回転バルブ12の図9(b)の位置にある第1凹部32と、流路14と、流路11を介してポンプ接続口23に接続される。ポンプ接続口23に接続されたシリンジポンプが吸引動作を行うと、試料受容部5の試料は第1凹部32を通って、流路11へ流入するが、流体抵抗部58の作用により、流体の移動速度が制限され、試料は第1凹部32を完全に満たした後に低速で流路11へ流入する。従って、第1凹部32が充分に満たされている間に、回転バルブ12が図9(c)の位置まで回転すると、第1凹部32に充満する試料が切り取られ、精度の高い定量を行うことができる。

なお、後述するように測定ユニット1が分析ユニット36に装填されたとき、図2に示す検出領域59と60にそれぞれ分析ユニット36の反射型光センサ61と62(図14)が配置され、試料定量時に試料受容室5の下流端と流路11の上流端との間に試料が同時に存在するか否か、つまり、第1凹部32が試料で満たされたか否かが確認されるようになっている。

4.希釈試料定量室の構成

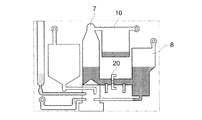

図10は図2のB−B矢視断面図、図11は図10のC−C矢視要部断面図である。これらの図に示すように、希釈試料定量室7は縦方向に細長いほぼ円筒形の空洞で、上端に向かって先細り、上端が流路13に接続され、底部には回転バルブ12の円錐状突出部30が突入して希釈試料定量室7の底部を封止している。

希釈試料定量室7は底部近傍の内周壁に開口を有し、その開口に流路18が接続され、希釈試料定量室7と流路18とは、それらの中心軸が互いに直交している。また、その開口は円錐状突出部30の頂点より下方に設けられ、図11に示すように流路18は開口から離れるに連れて断面積が大きくなっている。

図10は図2のB−B矢視断面図、図11は図10のC−C矢視要部断面図である。これらの図に示すように、希釈試料定量室7は縦方向に細長いほぼ円筒形の空洞で、上端に向かって先細り、上端が流路13に接続され、底部には回転バルブ12の円錐状突出部30が突入して希釈試料定量室7の底部を封止している。

希釈試料定量室7は底部近傍の内周壁に開口を有し、その開口に流路18が接続され、希釈試料定量室7と流路18とは、それらの中心軸が互いに直交している。また、その開口は円錐状突出部30の頂点より下方に設けられ、図11に示すように流路18は開口から離れるに連れて断面積が大きくなっている。

希釈試料定量室7において、液体(この実施例では希釈試料)を定量する場合には、液体が流路18を介して希釈試料定量室7へ供給され、液位が上昇して多少の液体が流路13を介して溢れ液収容室10へ溢れ出た時点で、液体の供給が停止される。それによって、液体は希釈試料定量室7に充満し希釈試料定量室7の容積だけの液体が定量される。

次に、定量された液体は流路18へ排出される。この時、希釈試料定量室7の底部に回転バルブ12が設けられ、流路18の希釈試料定量室7の開口が図11に示すように回転バルブ12の円錐状突出部30の頂点よりも低く、かつ、円錐状突出部30の最も低い部分に対応するように形成されているので、希釈試料定量室7は定量した液体を残留させることなく排出できる。なお、後述するように測定ユニット1が分析ユニット36に装填されたとき、溢れ液収容室10の検知領域55(図2)を光が透過するように測定ユニット1が分析ユニット36の発光素子56と受光素子57(図14)に挟まれ、透過光量により溢れ液収容室10の液体の有無、つまり液体が溢れたか否かが確認されるようになっている。これによって、希釈試料定量室7によって液体が定量されたか否かを確認できる。

次に、定量された液体は流路18へ排出される。この時、希釈試料定量室7の底部に回転バルブ12が設けられ、流路18の希釈試料定量室7の開口が図11に示すように回転バルブ12の円錐状突出部30の頂点よりも低く、かつ、円錐状突出部30の最も低い部分に対応するように形成されているので、希釈試料定量室7は定量した液体を残留させることなく排出できる。なお、後述するように測定ユニット1が分析ユニット36に装填されたとき、溢れ液収容室10の検知領域55(図2)を光が透過するように測定ユニット1が分析ユニット36の発光素子56と受光素子57(図14)に挟まれ、透過光量により溢れ液収容室10の液体の有無、つまり液体が溢れたか否かが確認されるようになっている。これによって、希釈試料定量室7によって液体が定量されたか否かを確認できる。

5.検出部の構成

図11に示すように検出部9はペレット(仕切り部材)20を介して同軸に直列接続された流路18と19とを備える。

ペレット20は、樹脂を用いて射出成形され、周縁にリング状の突起を有し、中心に直径100μmの微細孔(貫通孔)20aを有する円盤から構成される。

ペレット20は流路19内に嵌着され、リング状のペレット固定部材50(図12)によって固定されている。ここで、ペレット20の微細孔20aは、流路18と19に同軸である。

図11に示すように検出部9はペレット(仕切り部材)20を介して同軸に直列接続された流路18と19とを備える。

ペレット20は、樹脂を用いて射出成形され、周縁にリング状の突起を有し、中心に直径100μmの微細孔(貫通孔)20aを有する円盤から構成される。

ペレット20は流路19内に嵌着され、リング状のペレット固定部材50(図12)によって固定されている。ここで、ペレット20の微細孔20aは、流路18と19に同軸である。

後述するように、検出部9は希釈試料定量室7から希釈試料収容室8へと希釈試料が流れるとき、ペレット20の微細孔20aを通過する分析試料の電気抵抗の変化が電極21,22によって測定される。この場合、流路18,19と微細孔20aの中心軸が重力方向に対して所定角度θを有するように測定ユニット1が設置されると、分析試料に含まれる気泡はペレット20の手前で流路18内の上側の空室、つまり、流路18とペレット20により形成された気泡収容室53に滞留し、ペレット20の微細孔に付着することがない。従って、電極21,22によって測定される測定値が気泡によるノイズの影響を受けることがない。なお、角度θは、15°≦θ≦90°であればよく、また、45°≦θ≦90°であればさらに好ましく、θ=90°(水平)であれば最も好ましいことが実験的に確認されている。

6.試薬収容室の構成

図10に示すように、試薬収容室6は第1収容室6aとその下方に設けられ第1収容室6aより横断面積が小さい第2収容室6bから構成され、第1収容室6aは第2収容室6bに近づくに従って横断面積が小さくなりながら第2収容室6bに連通している。また、流路16への試薬供給口は第2収容室6bの下端から距離Sだけ上方に設けられ、試薬供給口の軸は、水平方向を、つまり、第1収容室6a、第2収容室6bの配列方向に直交する方向を向いている。測定ユニット1の使用前には、予め試薬注入口27から試薬としての希釈液(この実施例では、希釈液と溶血剤とを2:1の割合で混合したもの)1000μLが試薬収容室6内へ注入され保存される。

図10に示すように、試薬収容室6は第1収容室6aとその下方に設けられ第1収容室6aより横断面積が小さい第2収容室6bから構成され、第1収容室6aは第2収容室6bに近づくに従って横断面積が小さくなりながら第2収容室6bに連通している。また、流路16への試薬供給口は第2収容室6bの下端から距離Sだけ上方に設けられ、試薬供給口の軸は、水平方向を、つまり、第1収容室6a、第2収容室6bの配列方向に直交する方向を向いている。測定ユニット1の使用前には、予め試薬注入口27から試薬としての希釈液(この実施例では、希釈液と溶血剤とを2:1の割合で混合したもの)1000μLが試薬収容室6内へ注入され保存される。

注入直後には、試薬注入口27にキャップ28(図1)が装着されると共に、ポンプ接続口25(図3)に封止テープが貼り付けられ、希釈液の漏洩が防止される。なお、試薬収容室6内へ希釈液が注入される際には、試薬収容室6内の空気が希釈液と置換されることになるが、試薬収容室6は上記のような構成を有するため、流路16内の空気は希釈液と置換されずに残留する。従って、回転バルブ12の周壁と試薬収容室6内の希釈液との間にエアギャップが存在することになり、希釈液を長期間試薬収容室6に保存しても希釈液が回転バルブ12の周壁を介して外部へ滲み出ることがない。

7.希釈試料収容室と気泡保持部の構成と作用

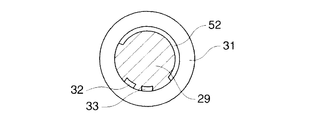

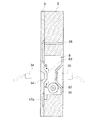

図12は図2のD−D矢視断面図である。

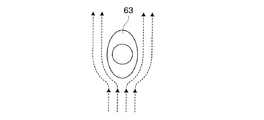

後述するように測定ユニット1が分析ユニット36に装填されたとき、希釈試料収容室8が分析ユニット36の発光素子34と受光素子35との間に挟まれ、希釈試料収容室8内に収容された液体の透過光量(透過光強度)が測定されるようになっている。

希釈試料収容室8の内壁に突出部63が発光素子34の光軸と同軸に形成され、突出部63の底面、つまり、第2プレート3の外面に突出部63と同軸に凹部64が形成されている。

図30は図12のG−G矢視図である。図12と図30に示すように、突出部63は楕円錐台を変形させた形状であり、上下方向に長軸を有する楕円形の横断面を有し、先端は円形の平坦面を有する。また、凹部64は円錐台と嵌合可能な窪みであり、発光素子34の先端を同軸に受け入れるようになっている。

図12は図2のD−D矢視断面図である。

後述するように測定ユニット1が分析ユニット36に装填されたとき、希釈試料収容室8が分析ユニット36の発光素子34と受光素子35との間に挟まれ、希釈試料収容室8内に収容された液体の透過光量(透過光強度)が測定されるようになっている。

希釈試料収容室8の内壁に突出部63が発光素子34の光軸と同軸に形成され、突出部63の底面、つまり、第2プレート3の外面に突出部63と同軸に凹部64が形成されている。

図30は図12のG−G矢視図である。図12と図30に示すように、突出部63は楕円錐台を変形させた形状であり、上下方向に長軸を有する楕円形の横断面を有し、先端は円形の平坦面を有する。また、凹部64は円錐台と嵌合可能な窪みであり、発光素子34の先端を同軸に受け入れるようになっている。

図31は気泡保持部51(図2)の構造と作用を示す説明図である。

気泡保持部51は、方形断面を有し、流路17aに接続された一端から矢印A方向に長さL1の範囲で天井面の高さがTまで徐々に高くなる傾斜面51aと、長さL2の範囲で高さTを維持する平坦面51bと、天井面の高さが急激にTから元に戻る垂直面51cとを備える。ここで、例えば、複数の小さい気泡を含む液体(試料)が流路17aから気泡保持部51へ流入すると、それらの気泡は気泡保持部51内で上昇し、垂直面51に衝突して平坦面51bと垂直面51cとの角近傍で保持され、気泡を含まない液体のみが流路17bへ排出される。

一方、保持されている複数の気泡は互いに結合して徐々に大きい気泡となり、その径がTより大きくなると流路17bに液体と共に流れ込む。流路17bはTより幅がせまいため、大きい気泡は1個ずつ流れ込み、図12に示す試料収容室8へ放出される。放出された大きい気泡は試料収容室8の液体中を図30の矢印に示すように上昇する。つまり、突出部63の流体力学的な分離作用により、大きい径の気泡は突出部63の両側に分かれて上昇し、突出部63の先端の円形平坦面を横切ることがない。なお、突出部63を有する内壁面が水平面に対して鋭角(例えば、60度)をなすように測定ユニット1が設置されると、内壁面が水平面に対して直角または鈍角をなすように測定ユニット1が設置された場合と比較して突出部63の分離作用はさらに効果的になる。

従って、試料収容室8内に収容される液体の透過光量(透過光強度)を、発光素子34と受光素子35で測定するとき、その光路を気泡が横切ることがないので、精度の高い測定を行うことができる。

また、図31において、液体の流れが逆方向(矢印B方向)になった時は、平坦面51bと垂直面51cの角近傍に収容されている気泡は、傾斜面51aによって効率良く流路17aに追い出される。

気泡保持部51は、方形断面を有し、流路17aに接続された一端から矢印A方向に長さL1の範囲で天井面の高さがTまで徐々に高くなる傾斜面51aと、長さL2の範囲で高さTを維持する平坦面51bと、天井面の高さが急激にTから元に戻る垂直面51cとを備える。ここで、例えば、複数の小さい気泡を含む液体(試料)が流路17aから気泡保持部51へ流入すると、それらの気泡は気泡保持部51内で上昇し、垂直面51に衝突して平坦面51bと垂直面51cとの角近傍で保持され、気泡を含まない液体のみが流路17bへ排出される。

一方、保持されている複数の気泡は互いに結合して徐々に大きい気泡となり、その径がTより大きくなると流路17bに液体と共に流れ込む。流路17bはTより幅がせまいため、大きい気泡は1個ずつ流れ込み、図12に示す試料収容室8へ放出される。放出された大きい気泡は試料収容室8の液体中を図30の矢印に示すように上昇する。つまり、突出部63の流体力学的な分離作用により、大きい径の気泡は突出部63の両側に分かれて上昇し、突出部63の先端の円形平坦面を横切ることがない。なお、突出部63を有する内壁面が水平面に対して鋭角(例えば、60度)をなすように測定ユニット1が設置されると、内壁面が水平面に対して直角または鈍角をなすように測定ユニット1が設置された場合と比較して突出部63の分離作用はさらに効果的になる。

従って、試料収容室8内に収容される液体の透過光量(透過光強度)を、発光素子34と受光素子35で測定するとき、その光路を気泡が横切ることがないので、精度の高い測定を行うことができる。

また、図31において、液体の流れが逆方向(矢印B方向)になった時は、平坦面51bと垂直面51cの角近傍に収容されている気泡は、傾斜面51aによって効率良く流路17aに追い出される。

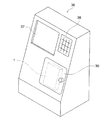

8.分析ユニットの構成

図13は分析ユニット36の外観を示す斜視図であり、正面パネルに液晶ディスプレイ(LCD)からなる表示部37と、キーボードからなる入力部38と、扉39とを備える。測定ユニット1の使用時には、扉39を開いて測定ユニット1を分析ユニット36の内部に装填し、扉39を閉じることによって、分析ユニット36に対する測定ユニット1の電極21,電極22の接続、およびポンプ接続口23,ポンプ接続口24,ポンプ接続口25,ポンプ接続口26の接続が行われると共に、発光素子34,受光素子35が図12に示すように配置される。この場合、測定ユニット1のペレット20と流路18と19は、その中心軸が水平(重力方向に対して直角)となり、希釈試料収容室8の突出部63を有する内壁面(図12)は、水平面に対して60度の角度をなす。

また、発光素子56と受光素子57(図14)が図2の検知領域55に対応して配置され、反射型光センサ61,62(図14)が図2の検知領域59,60にそれぞれ対応して配置される。これらの素子やセンサは、検知領域に試料が有るか否かを判定し、試料が確実に定量されていることを保証するために設けられている。

図13は分析ユニット36の外観を示す斜視図であり、正面パネルに液晶ディスプレイ(LCD)からなる表示部37と、キーボードからなる入力部38と、扉39とを備える。測定ユニット1の使用時には、扉39を開いて測定ユニット1を分析ユニット36の内部に装填し、扉39を閉じることによって、分析ユニット36に対する測定ユニット1の電極21,電極22の接続、およびポンプ接続口23,ポンプ接続口24,ポンプ接続口25,ポンプ接続口26の接続が行われると共に、発光素子34,受光素子35が図12に示すように配置される。この場合、測定ユニット1のペレット20と流路18と19は、その中心軸が水平(重力方向に対して直角)となり、希釈試料収容室8の突出部63を有する内壁面(図12)は、水平面に対して60度の角度をなす。

また、発光素子56と受光素子57(図14)が図2の検知領域55に対応して配置され、反射型光センサ61,62(図14)が図2の検知領域59,60にそれぞれ対応して配置される。これらの素子やセンサは、検知領域に試料が有るか否かを判定し、試料が確実に定量されていることを保証するために設けられている。

図14は測定ユニット1を分析ユニット36に装填することによって構成される分析装置を示すブロック図である。なお、同図において、測定ユニット1は、構成を分かりやすくするため平面的に展開した展開図で示されている。

この図に示すように、分析ユニット36に設けられた直流定電流電源40は測定ユニット1の電極21,22に接続され、シリンジポンプ41はバルブユニット42を介して測定ユニット1のポンプ接続口23〜26に接続される。ステッピングモータ48の出力軸は図示しないカップリング部材を介して回転バルブ12の溝49に結合される。

この図に示すように、分析ユニット36に設けられた直流定電流電源40は測定ユニット1の電極21,22に接続され、シリンジポンプ41はバルブユニット42を介して測定ユニット1のポンプ接続口23〜26に接続される。ステッピングモータ48の出力軸は図示しないカップリング部材を介して回転バルブ12の溝49に結合される。

バルブユニット42は2ウェイ電磁バルブSV1〜SV6を備え、シリンジポンプ41の出口にはシリンジポンプ41の圧力を検出するための圧力センサ43が接続されている。なお、バルブSV3、SV4、SV5はそれぞれ大気開放口44を備える。信号処理部(分析部)45は制御部46と演算部47を備え、マイクロコンピュータや圧力値微分回路やアナログ/デジタル変換回路などを含む。

制御部46は入力部38、圧力センサ43、電極21,22、受光素子35,57、および反射形光センサ61,62の出力をうける。そして、制御部46は、シリンジポンプ41、ステッピングモータ48、バルブSV1〜SV6、発光素子34,56、および表示部37を駆動させる。

制御部46は入力部38、圧力センサ43、電極21,22、受光素子35,57、および反射形光センサ61,62の出力をうける。そして、制御部46は、シリンジポンプ41、ステッピングモータ48、バルブSV1〜SV6、発光素子34,56、および表示部37を駆動させる。

演算部47は電極21、22から得られる信号に基づいて白血球を計数すると共に、その粒度を算出して粒度分布を作成し、受光素子35から得られる信号に基づいてヘモグロビン量を算出する。それらの結果は表示部37に表示されるようになっている。

9.測定動作

次に、図14に示す分析装置(分析ユニット36に測定ユニット1を装着したもの)の動作を、図15と図16に示すフローチャートと図17〜図27に示す状態説明図とを用いて説明する。

先ず、図15のステップS1において、使用者が入力部38を介して分析ユニット36に初期設定を指令すると、シリンジポンプ41、ステッピングモータ48およびバルブV1〜SV6が初期状態に設定される。

この時、バルブSV1〜SV6はすべてオフ状態、つまり、図14に示す状態に設定される。

次に、図14に示す分析装置(分析ユニット36に測定ユニット1を装着したもの)の動作を、図15と図16に示すフローチャートと図17〜図27に示す状態説明図とを用いて説明する。

先ず、図15のステップS1において、使用者が入力部38を介して分析ユニット36に初期設定を指令すると、シリンジポンプ41、ステッピングモータ48およびバルブV1〜SV6が初期状態に設定される。

この時、バルブSV1〜SV6はすべてオフ状態、つまり、図14に示す状態に設定される。

次に、使用者は、測定ユニット1を分析ユニット36へ装着する前に、測定ユニット1の試料受容室5へ10〜150μLの全血を試料(検体)として注射器又はピペットを用いて注入する。これに代えて全血を吸引したキャピラリー採血管を試料受容室5に挿入してもよい。

次に、使用者は、測定ユニット1の背面のポンプ接続口25に貼り付けられている封止テープを除去し、分析ユニット36の正面パネルの扉39を開いて、その内部に測定ユニット1を装填し、扉39を閉じる(ステップS2)。

この時、測定ユニット1において回転バルブ12の回転位置は初期位置に設定され、図17に示すように試料受容室5と流路11とを第1凹部32を介して接続している。

次に、使用者は、入力部38から測定ユニット1に「起動」を指令する(ステップS3)。

それによって、シリンジポンプ41が時間T0だけ吸引動作を行うと(ステップS4〜S6)、試料は図18に示すように試料受容室5から第1凹部32を通って流路11へ移動する。その状態で反射型光センサ61,62が発光し(ステップS6a)、所定強度以上の反射光を受光しなければ、検知領域59,60の流路内に試料が存在していないと判断されるため、それらの流路の間に位置する第1凹部32に試料が満たされていないと判定し、エラーを出力する(ステップS6)。

次に、使用者は、測定ユニット1の背面のポンプ接続口25に貼り付けられている封止テープを除去し、分析ユニット36の正面パネルの扉39を開いて、その内部に測定ユニット1を装填し、扉39を閉じる(ステップS2)。

この時、測定ユニット1において回転バルブ12の回転位置は初期位置に設定され、図17に示すように試料受容室5と流路11とを第1凹部32を介して接続している。

次に、使用者は、入力部38から測定ユニット1に「起動」を指令する(ステップS3)。

それによって、シリンジポンプ41が時間T0だけ吸引動作を行うと(ステップS4〜S6)、試料は図18に示すように試料受容室5から第1凹部32を通って流路11へ移動する。その状態で反射型光センサ61,62が発光し(ステップS6a)、所定強度以上の反射光を受光しなければ、検知領域59,60の流路内に試料が存在していないと判断されるため、それらの流路の間に位置する第1凹部32に試料が満たされていないと判定し、エラーを出力する(ステップS6)。

次に回転バルブ12が所定角度だけ回転すると図19に示すように第1凹部32によって2μLの試料が切り取られ、定量される。

それと同時に回転バルブ12は試薬収容室6と試料収容室8とを第2凹部33を介して接続する(ステップS7)。

次に、バルブSV1、SV2がオン、バルブSV3〜SV6がオフされ(ステップS8)、シリンジポンプ41が時間T2だけ吸引を行うと(ステップS9〜S11)、希釈液は図20に示すように試薬収容室6から第2凹部33を通って希釈試料収容室8へ移動する。ここで、発光素子34が点灯され受光素子35によってヘモグロビン濃度測定用のブランク値が測定される(ステップS12)。

それと同時に回転バルブ12は試薬収容室6と試料収容室8とを第2凹部33を介して接続する(ステップS7)。

次に、バルブSV1、SV2がオン、バルブSV3〜SV6がオフされ(ステップS8)、シリンジポンプ41が時間T2だけ吸引を行うと(ステップS9〜S11)、希釈液は図20に示すように試薬収容室6から第2凹部33を通って希釈試料収容室8へ移動する。ここで、発光素子34が点灯され受光素子35によってヘモグロビン濃度測定用のブランク値が測定される(ステップS12)。

次に、回転バルブ12が所定角度だけ回転すると、図21に示すように回転バルブ12は試薬収容室6と希釈試料収容室8とを第1凹部32を介して接続する(ステップS13)。

次に、バルブSV1、SV3、SV4がオン、バルブSV2、SV5、SV6がオフされ(ステップS14)、シリンジポンプ41が時間T3だけ吸引を行うと(ステップS15〜S17)、第1凹部32に貯留されていた試料は図22に示すように希釈試料収容室8の希釈液と共に試薬収容室6へ移動する。

次に、バルブSV1、SV2がオン、バルブSV3〜SV6がオフされ、シリンジポンプ41が時間T4だけ吸引を行うと(ステップS19〜S21)、試料と希釈液は図23に示すように再び希釈試料収容室8へ移動し、試料が希釈液によって十分に希釈される。つまり、試料を希釈液で希釈することにより調製された希釈試料が希釈試料収容室8に貯留される。そして、再び発光素子34が点灯され受光素子35によってヘモグロビン濃度が測定される(ステップS22)。

次に、バルブSV1、SV3、SV4がオン、バルブSV2、SV5、SV6がオフされ(ステップS14)、シリンジポンプ41が時間T3だけ吸引を行うと(ステップS15〜S17)、第1凹部32に貯留されていた試料は図22に示すように希釈試料収容室8の希釈液と共に試薬収容室6へ移動する。

次に、バルブSV1、SV2がオン、バルブSV3〜SV6がオフされ、シリンジポンプ41が時間T4だけ吸引を行うと(ステップS19〜S21)、試料と希釈液は図23に示すように再び希釈試料収容室8へ移動し、試料が希釈液によって十分に希釈される。つまり、試料を希釈液で希釈することにより調製された希釈試料が希釈試料収容室8に貯留される。そして、再び発光素子34が点灯され受光素子35によってヘモグロビン濃度が測定される(ステップS22)。

次に、回転バルブ12が所定角度だけ回転すると、回転バルブ12は図24に示すように試料受容室5と流路11間の流路および試薬収容室6と希釈試料収容室8間の流路を完全に遮断する(ステップS23)。

次に、バルブSV3、SV6がオン、バルブSV1、SV2、SV4、SV5がオフされ(ステップS24)、シリンジポンプ41が吸引を行うと(ステップS25〜S27)、希釈試料収容室8の分析試料が、図25に示すようにペレット20の微細孔20aを介して希釈試料定量室7へ移動し、希釈試料定量室7を充満させた後、若干量だけ溢れ液収容室10へ溢れる。なお、溢れたか否かは、発光素子56と受光素子57によって確認される(ステップS26)。これによって、希釈試料定量室7の容積分の希釈試料が定量される。また、発光素子34が点灯し、その光が受光素子35に受光されることによって、希釈試料収容室8の分析試料が所定量以上排出されたことが確認される。

次に、バルブSV3、SV6がオン、バルブSV1、SV2、SV4、SV5がオフされ(ステップS24)、シリンジポンプ41が吸引を行うと(ステップS25〜S27)、希釈試料収容室8の分析試料が、図25に示すようにペレット20の微細孔20aを介して希釈試料定量室7へ移動し、希釈試料定量室7を充満させた後、若干量だけ溢れ液収容室10へ溢れる。なお、溢れたか否かは、発光素子56と受光素子57によって確認される(ステップS26)。これによって、希釈試料定量室7の容積分の希釈試料が定量される。また、発光素子34が点灯し、その光が受光素子35に受光されることによって、希釈試料収容室8の分析試料が所定量以上排出されたことが確認される。

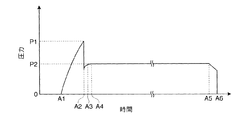

次に、バルブSV1がオン、バルブSV2〜SV6がオフされ(ステップS27a)、シリンジポンプ41が高速吸引を行う(ステップS27b)。圧力センサ43で検出される圧力(陰圧)は図32に示すように時刻A1から時間と共に上昇し、時刻A2で所定圧力P1に達すると(ステップS27c)、それと同時に、バルブSV1、SV2、SV5、SV6がオン、バルブSV3、SV4がオフされる(ステップS27d)。これによって、希釈試料定量室7内の希釈試料は、図26に示すように微細孔20aを介して希釈試料収容室8へ移動し始める。時刻A2から0.1秒後の時刻A3において、シリンジポンプ41が停止し(ステップS28)、同時に微細孔20aを通過する希釈試料の電気抵抗の変化の検出が開始される(ステップS28a)。時刻A3から0.4秒後の時刻A4において、シリンジポンプ41が低速吸引を開始し(ステップS29)、圧力が図32に示すようにP2一定に保持される。やがて、希釈試料定量室7に収容されていた希釈試料が全て微細孔20aを通過し終わり、時刻A5で空気が微細孔20aを通過し始めると、シリンジポンプ41の吸引圧力が時刻A5で急変し、圧力の時間的変化率が所定値を越える(ステップS30)。圧力センサ43によって監視される圧力の時間的変化率が所定値を越えたことが信号処理部45で確認されると、時刻A6でバルブSV3がONされ(ステップS30a)、シリンジポンプ41が大気に開放されるので吸引動作が停止される。その後、しばらくしてシリンジポンプ41が停止される(ステップS31)。つまり、これによって、希釈液定量室7の全容積分の希釈試料中の白血球の数と大きさが測定される。この分析装置は、微細孔20aを通過するときの流体抵抗が、分析試料よりも空気の方が小さいことを利用して、空気がオリフィスを通過したことを検知するものである。

なお、ステップS27cにおいて時間T1を経過しても圧力がP1に達しないとき(ステップS38)、およびステップS30において時間T5を経過しても圧力変化がないとき(ステップS39)には、「異常」が表示部37に表示され、すべての動作が停止される。

なお、ステップS27cにおいて時間T1を経過しても圧力がP1に達しないとき(ステップS38)、およびステップS30において時間T5を経過しても圧力変化がないとき(ステップS39)には、「異常」が表示部37に表示され、すべての動作が停止される。

次に、回転バルブ12が所定角度だけ回転すると、回転バルブ12は、図27に示すように試薬収容室6と希釈液収容室8の流路を遮断した状態で試料受容室5と流路11とを第3凹部52を介して接続する(ステップS32)。

次に、バルブSV1〜SV6が全てオフされ(初期設定状態)、シリンジポンプ41が時間T6だけ吸引を行うと、試料受容室5に貯留されていた試料が全て第3凹部52および流路11へ移動する(ステップS33〜S36)。

そこで、使用者は、この状態の測定ユニット1を分析ユニット36から取りはずして廃棄する(ステップS37)。なお、使用済みの測定ユニット1は、回転バルブ12の回転位置が初期位置と異なるので、使用者が誤って使用済みの測定ユニット1を分析ユニット36に再装填することがない。

次に、バルブSV1〜SV6が全てオフされ(初期設定状態)、シリンジポンプ41が時間T6だけ吸引を行うと、試料受容室5に貯留されていた試料が全て第3凹部52および流路11へ移動する(ステップS33〜S36)。

そこで、使用者は、この状態の測定ユニット1を分析ユニット36から取りはずして廃棄する(ステップS37)。なお、使用済みの測定ユニット1は、回転バルブ12の回転位置が初期位置と異なるので、使用者が誤って使用済みの測定ユニット1を分析ユニット36に再装填することがない。

10.白血球とヘモグロビンの測定

図14に示すように、微細孔を有するペレット20で仕切られた希釈試料に直流定電流電源40から電極21と22を介して定電流が供給されると、電極21と22間の抵抗は、希釈試料の液体成分の固有抵抗に依存する。

図14に示すように、微細孔を有するペレット20で仕切られた希釈試料に直流定電流電源40から電極21と22を介して定電流が供給されると、電極21と22間の抵抗は、希釈試料の液体成分の固有抵抗に依存する。

微細孔を白血球が通過すると、その体積分だけ液体成分が除去されるので電極21と22の電気抵抗が変動し、その変動分を電極21と22間に発生するパルス電圧として検出できる。従って、演算部47はこのパルスの数から白血球数を計数する。また、パルス高さは粒子の体積に比例するので、演算部47はパルス高さを検出して、白血球の球相当径を算出して粒度分布図を作成することができる。

また、演算部47は、受光素子35で得られた希釈液の透過光強度(ブランク値)と希釈試料の透過光強度から希釈試料の吸光度を公知の方法で求め、求めた吸光度と既知の希釈率から試料のヘモグロビン量を算出する。

なお、この実施例では、血球計数装置に本発明を適用したが、本発明はこれに限定されるものではなく、尿分析装置や工業用試料分析装置などの分析装置に適用してもよい。

検出部としては、内部を流れる分析試料から光信号を検出するためのフローセルと光学素子を用いてもよい。

実施例では、円錐状突出部30は、回転バルブ12と一体的に形成されているが、希釈試料定量室7と一体的に形成してもよい。

なお、この実施例では、血球計数装置に本発明を適用したが、本発明はこれに限定されるものではなく、尿分析装置や工業用試料分析装置などの分析装置に適用してもよい。

検出部としては、内部を流れる分析試料から光信号を検出するためのフローセルと光学素子を用いてもよい。

実施例では、円錐状突出部30は、回転バルブ12と一体的に形成されているが、希釈試料定量室7と一体的に形成してもよい。

1 測定ユニット

2 第1プレート

3 第2プレート

4 開口

5 試料受容室

6 試薬収容室

6a 第1収容室

6b 第2収容室

7 希釈試料定量室

8 希釈試料収容室

9 検出部

10 溢れ液収容室

11 流路

11a 突出部材

11b 滞留部

12 回転バルブ

13 流路

14 流路

15 流路

16 流路

17 流路

17a 流路

17b 流路

18 流路

19 流路

20 ペレット

21 電極

22 電極

23 ポンプ接続口

24 ポンプ接続口

25 ポンプ接続口

26 ポンプ接続口

27 試薬注入孔

28 キャップ

29 円柱部

30 円錐状突出部

31 基台

32 第1凹部

33 第2凹部

34 発光素子

35 受光素子

36 分析ユニット

37 表示部

38 入力部

39 扉

40 直流定電流電源

41 シリンジポンプ

42 バルブユニット

43 圧力センサ

44 大気開放口

45 信号処理部

46 制御部

47 演算部

48 ステッピングモータ

49 溝

50 ペレット固定部材

51 気泡保持部

51a 傾斜面

51b 平行面

51c 垂直面

52 第3凹部

53 気泡収容室

54 微細孔

55 検知領域

56 発光素子

57 受光素子

58 流体抵抗部

59 検知領域

60 検知領域

61 反射型光センサ

62 反射型光センサ

63 突出部

64 凹部

2 第1プレート

3 第2プレート

4 開口

5 試料受容室

6 試薬収容室

6a 第1収容室

6b 第2収容室

7 希釈試料定量室

8 希釈試料収容室

9 検出部

10 溢れ液収容室

11 流路

11a 突出部材

11b 滞留部

12 回転バルブ

13 流路

14 流路

15 流路

16 流路

17 流路

17a 流路

17b 流路

18 流路

19 流路

20 ペレット

21 電極

22 電極

23 ポンプ接続口

24 ポンプ接続口

25 ポンプ接続口

26 ポンプ接続口

27 試薬注入孔

28 キャップ

29 円柱部

30 円錐状突出部

31 基台

32 第1凹部

33 第2凹部

34 発光素子

35 受光素子

36 分析ユニット

37 表示部

38 入力部

39 扉

40 直流定電流電源

41 シリンジポンプ

42 バルブユニット

43 圧力センサ

44 大気開放口

45 信号処理部

46 制御部

47 演算部

48 ステッピングモータ

49 溝

50 ペレット固定部材

51 気泡保持部

51a 傾斜面

51b 平行面

51c 垂直面

52 第3凹部

53 気泡収容室

54 微細孔

55 検知領域

56 発光素子

57 受光素子

58 流体抵抗部

59 検知領域

60 検知領域

61 反射型光センサ

62 反射型光センサ

63 突出部

64 凹部

Claims (11)

- 分析ユニットと、前記分析ユニットに着脱可能に装着される測定ユニットとを含む分析装置であって、

前記測定ユニットは、分析試料を収容可能で、かつ、光が透過可能な試料収容室を備え、

前記分析ユニットは、前記試料収容室に外側から光を照射する光源と、

前記試料収容室を通過した光を受ける受光部と、前記受光部が受けた光に基づいて前記分析試料を分析する分析部とを備え、

前記試料収容室は、前記光源から前記受光部に至る光路への気泡の侵入を防止する気泡防止部を備えることを特徴とする分析装置。 - 気泡防止部は試料収容室の内壁面から室内へ突出する突出部を含む請求項1記載の分析装置。

- 前記気泡防止部は、気泡が前記突出部の横を通過するように設けられている請求項2記載の分析装置。

- 前記突出部は、前記光源の光軸と同軸に設けられている請求項2または3記載の分析装置。

- 前記突出部は、横断面が下端から中央に向けて横幅が大きくなる形状を有する請求項2〜4のいずれか1項に記載の分析装置。

- 前記突出部は、楕円形の横断面を有する請求項5記載の分析装置。

- 前記試料収容部は、前記分析試料を導入するための開口をさらに備え、測定ユニットが分析ユニットに装着されたとき、前記開口は前記気泡防止部より下方に配置される請求項1〜6のいずれか1項に記載の分析装置。

- 測定ユニットが分析ユニットに装着されたとき、前記内壁面は水平面に対して鋭角をなす請求項2〜6のいずれか1項に記載の分析装置。

- 前記測定ユニットは、前記光源を受入れるための凹部を備える請求項1〜8のいずれか1項に記載の分析装置。

- 前記測定ユニットが、前記試料収容室に連通し前記試料収容室へ前記分析試料を供給する流路と、前記流路と一体的に形成され、前記流路を通過する分析試料中の気泡を保持する気泡保持部とを備える請求項1〜9のいずれか1項に記載の分析装置。

- 分析装置に着脱可能に装着される測定ユニットであって、分析試料を収容可能で、かつ、光源から照射される光が透過可能な試料収容室を備え、前記試料収容室は、前記光源から照射される光の光路への気泡の侵入を防止する気泡防止部を備えることを特徴とする測定ユニット。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004105398A JP2005291835A (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 分析装置および測定ユニット |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004105398A JP2005291835A (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 分析装置および測定ユニット |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2005291835A true JP2005291835A (ja) | 2005-10-20 |

Family

ID=35324936

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004105398A Pending JP2005291835A (ja) | 2004-03-31 | 2004-03-31 | 分析装置および測定ユニット |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2005291835A (ja) |

Cited By (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2009168487A (ja) * | 2008-01-11 | 2009-07-30 | Sekisui Chem Co Ltd | 微粒子濃度計測チップ、微粒子濃度計測装置及び微粒子濃度計測方法 |

| JP2011516854A (ja) * | 2008-04-04 | 2011-05-26 | メディカル ビジョン リサーチ アンド ディベロップメント エービー | 反射光を使用する液体内の微粒子の測定 |

| JP2020056588A (ja) * | 2018-09-28 | 2020-04-09 | 株式会社アドバンテスト | ポアチップケースおよび微粒子測定システム |

| CN119901397A (zh) * | 2025-03-27 | 2025-04-29 | 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 | 圆锥模型表面摩阻测量的共型mems摩阻传感器及组装方法 |

-

2004

- 2004-03-31 JP JP2004105398A patent/JP2005291835A/ja active Pending

Cited By (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2009168487A (ja) * | 2008-01-11 | 2009-07-30 | Sekisui Chem Co Ltd | 微粒子濃度計測チップ、微粒子濃度計測装置及び微粒子濃度計測方法 |

| JP2011516854A (ja) * | 2008-04-04 | 2011-05-26 | メディカル ビジョン リサーチ アンド ディベロップメント エービー | 反射光を使用する液体内の微粒子の測定 |

| JP2020056588A (ja) * | 2018-09-28 | 2020-04-09 | 株式会社アドバンテスト | ポアチップケースおよび微粒子測定システム |

| JP7082020B2 (ja) | 2018-09-28 | 2022-06-07 | 株式会社アドバンテスト | ポアチップケースおよび微粒子測定システム |

| CN119901397A (zh) * | 2025-03-27 | 2025-04-29 | 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 | 圆锥模型表面摩阻测量的共型mems摩阻传感器及组装方法 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US20050118061A1 (en) | Analyzer, assay cartridge and analyzing method | |

| US8511888B2 (en) | Reagent preparing apparatus, sample processing apparatus and reagent preparing method | |

| EP1760472B1 (en) | Method and apparatus for monitoring sample aspiration. | |

| US20200190555A1 (en) | Fluid holding and dispensing micro-feature | |

| US20090193913A1 (en) | Analytical device | |

| CN103217400B (zh) | 流体分析盒的两步样品加载 | |

| CN101842072B (zh) | 用于血液分析仪的溶液容器 | |

| JP5213432B2 (ja) | 生体分析用デバイスおよびそれを用いた血液分離方法 | |

| CN103217401A (zh) | 可弃置流体分析盒 | |

| CN101275962A (zh) | 试样分析仪及试样分析方法 | |

| US7985376B2 (en) | Measuring unit and rotary valve for use therein | |

| CN107209195B (zh) | 自动分析装置 | |

| JP2006090774A (ja) | マイクロチップ | |

| CA2855108A1 (en) | Dual sample cartridge and method for characterizing particles in liquid | |

| JP2005291840A (ja) | 分析装置 | |

| JP2005291835A (ja) | 分析装置および測定ユニット | |

| JP2005164276A (ja) | 分析装置および測定ユニット | |

| JP3886440B2 (ja) | 試料分析装置とそれに用いる液体吸引管 | |

| CN102256545B (zh) | 血液分析器及控制血细胞沉淀的方法 | |

| JP2005291846A (ja) | 分析装置および測定ユニット | |

| JP2004170152A (ja) | 試料分析装置およびそれに用いる気泡検知回路と気泡検知方法 | |

| JP2003098181A (ja) | 測定ユニットとそれに用いる回転バルブ | |

| JP2005164263A (ja) | 分析装置および測定ユニット | |

| JP2005164274A (ja) | 分析装置および測定ユニット | |

| WO2015178124A1 (ja) | 粒子分析装置 |