JP2005291145A - 内燃機関の制御装置 - Google Patents

内燃機関の制御装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2005291145A JP2005291145A JP2004109758A JP2004109758A JP2005291145A JP 2005291145 A JP2005291145 A JP 2005291145A JP 2004109758 A JP2004109758 A JP 2004109758A JP 2004109758 A JP2004109758 A JP 2004109758A JP 2005291145 A JP2005291145 A JP 2005291145A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- engine

- support device

- internal combustion

- cylinder

- combustion engine

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Granted

Links

Images

Landscapes

- Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)

- Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

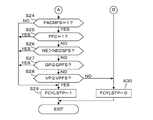

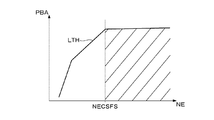

【解決手段】 能動型防振支持装置40の異常が検出されたときに(S24)、フュエルカット運転中であり(S25)、エンジン回転数NEが所定回転数NECSFSより高く(S26)、ギヤ位置GPが所定ギヤ位置GPFS以上であり(S27)、かつ車速VPが所定車速VPFS以上(S28)であれば、エンジン振動への影響は比較的小さいので、気筒休止を許可する(S29)。

【選択図】 図5

Description

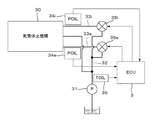

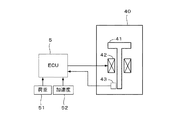

図1は本発明の一実施形態にかかる内燃機関及びその制御装置の構成を示す図である。V型6気筒の内燃機関(以下単に「エンジン」という)1は、#1,#2及び#3気筒が設けられた右バンクと、#4,#5及び#6気筒が設けられた左バンクとを備え、右バンクには#1〜#3気筒を一時的に休止させるための気筒休止機構30が設けられている。図2は、気筒休止機構30を油圧駆動するための油圧回路とその制御系を示す図であり、この図も図1と合わせて参照する。エンジン1は、車両に搭載され、当該車両を駆動する。エンジン1は、能動型防振支持装置40によって支持され、能動型防振支持装置40を介して当該車両の車体に固定されている。

ECU5には、エンジン1のクランク軸(図示せず)の回転角度を検出するクランク角度位置センサ10が接続されており、クランク軸の回転角度に応じた信号がECU5に供給される。クランク角度位置センサ10は、エンジン1の特定の気筒の所定クランク角度位置でパルス(以下「CYLパルス」という)を出力する気筒判別センサ、各気筒の吸入行程開始時の上死点(TDC)に関し所定クランク角度前のクランク角度位置で(6気筒エンジンではクランク角120度毎に)TDCパルスを出力するTDCセンサ及びTDCパルスより短い一定クランク角周期(例えば30度周期)でCRKパルスを発生するCRKセンサから成り、CYLパルス、TDCパルス及びCRKパルスがECU5に供給される。これらの信号パルスは、燃料噴射時期、点火時期等の各種タイミング制御及びエンジン回転数(エンジン回転速度)NEの検出に使用される。

ECU5には大気圧PAを検出する大気圧センサ14、エンジン1により駆動される車両の走行速度(車速)VPを検出する車速センサ15、及び当該車両の変速機のギヤ位置GPを検出するギヤ位置センサ16が接続されており、これらのセンサの検出信号がECU5に供給される。

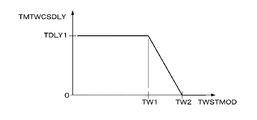

ステップS11では、始動モードフラグFSTMODが「1」であるか否かを判別し、FSTMOD=1であってエンジン1の始動(クランキング)中であるときは、検出したエンジン水温TWを始動モード水温TWSTMODとして記憶する(ステップS13)。次いで、始動モード水温TWSTMODに応じて図6に示すTMTWCSDLYテーブルを検索し、遅延時間TMTWCSDLYを算出する。TMTWCSDLYテーブルは、始動モード水温TWSTMODが第1所定水温TW1(例えば40℃)以下の範囲では、遅延時間TMTWCSDLYが所定遅延時間TDLY1(例えば250秒)に設定され、始動モード水温TWSTMODが第1所定水温TW1(例えば40℃)より高く第2所定水温TW2(例えば60℃)以下の範囲では、始動モード水温TWSTMODが高くなるほど遅延時間TMTWCSDLYが減少するように設定され、始動モード水温TWSTMODが第2所定水温TW2より高い範囲では、遅延時間TMTWCSDLYは「0」に設定されている。

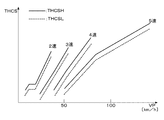

一方FACMFS=1であって能動型防振支持装置40の異常が検出されているときは、フュエルカットフラグFFCが「1」であるか否かを判別する(ステップS25)。フュエルカットフラグFFCは、エンジン1への燃料供給を停止するフュエルカット運転の実行条件が成立すると、図示しない処理において「1」に設定される。FFC=0であってフュエルカット運転中でないときは、エンジン回転数NEが、前記第1所定回転数NECSより低い第2所定回転数NECSFS(例えば1800rpm)より高いか否かを判別する(ステップS26)。その答が否定(NO)であるときは、ギヤ位置GPが所定ギヤ位置GPFS(例えば3速)以上である否か(ギヤ位置GPが所定ギヤ位置GPFSであるか、または所定ギヤ位置GPFSより高速側ギヤ位置であるか否か)を判別する(ステップS27)。その答が否定(NO)であるときは、車速VPが所定車速VPFS(例えば60km/h)以上であるか否かを判別する(ステップS28)。

また本発明は、クランク軸を鉛直方向とした船外機などのような船舶推進機用エンジンなどの制御にも適用が可能である。

4 スロットル弁開度センサ(運転パラメータ検出手段)

5 電子制御ユニット(指令手段、異常検出手段、領域変更手段)

8 吸気温センサ(運転パラメータ検出手段)

9 エンジン水温センサ(運転パラメータ検出手段)

10 クランク角度位置センサ(運転パラメータ検出手段)

15 車速センサ(運転パラメータ検出手段)

16 ギヤ位置センサ(運転パラメータ検出手段)

30 気筒休止機構

40 能動型防振支持装置

43 リフト量センサ(異常検出手段)

Claims (1)

- 複数の気筒を有し、能動型防振支持装置に支持された内燃機関であって、前記複数気筒のすべてを作動させる全筒運転と、前記複数の気筒のうち一部の気筒の作動を休止させる一部気筒運転とを切り換える切換手段を備えた内燃機関の制御装置において、

前記機関の運転パラメータを含む、前記機関により駆動される車両の運転パラメータを検出する運転パラメータ検出手段と、

該運転パラメータ検出手段により検出される運転パラメータに応じた一部気筒運転領域において、一部気筒運転を前記切換手段に指令する指令手段と、

前記能動型防振支持装置の異常を検出する異常検出手段と、

前記異常検出手段による異常検出時に、前記一部気筒運転領域を変更する領域変更手段とを備えることを特徴とする内燃機関の制御装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004109758A JP4302565B2 (ja) | 2004-04-02 | 2004-04-02 | 内燃機関の制御装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004109758A JP4302565B2 (ja) | 2004-04-02 | 2004-04-02 | 内燃機関の制御装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2005291145A true JP2005291145A (ja) | 2005-10-20 |

| JP4302565B2 JP4302565B2 (ja) | 2009-07-29 |

Family

ID=35324350

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004109758A Expired - Fee Related JP4302565B2 (ja) | 2004-04-02 | 2004-04-02 | 内燃機関の制御装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4302565B2 (ja) |

Cited By (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2008075561A (ja) * | 2006-09-21 | 2008-04-03 | Honda Motor Co Ltd | 多気筒内燃機関 |

| JP2009057932A (ja) * | 2007-09-03 | 2009-03-19 | Honda Motor Co Ltd | 内燃機関の制御装置 |

| KR101559244B1 (ko) * | 2014-04-08 | 2015-10-12 | 현대오트론 주식회사 | 가변 기통 엔진의 휴지 제어 방법 및 장치 |

-

2004

- 2004-04-02 JP JP2004109758A patent/JP4302565B2/ja not_active Expired - Fee Related

Cited By (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2008075561A (ja) * | 2006-09-21 | 2008-04-03 | Honda Motor Co Ltd | 多気筒内燃機関 |

| JP2009057932A (ja) * | 2007-09-03 | 2009-03-19 | Honda Motor Co Ltd | 内燃機関の制御装置 |

| KR101559244B1 (ko) * | 2014-04-08 | 2015-10-12 | 현대오트론 주식회사 | 가변 기통 엔진의 휴지 제어 방법 및 장치 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP4302565B2 (ja) | 2009-07-29 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4326844B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP4080372B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JPH10122002A (ja) | 船舶用エンジンの運転制御装置 | |

| JPH1130140A (ja) | 船舶用エンジンの制御装置 | |

| JP4279717B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP4302565B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP4080373B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP2004332660A (ja) | 可変気筒式内燃機関の制御装置 | |

| EP2301817A1 (en) | Electric power generation control system for internal combustion engine | |

| JP4101715B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| EP2199575A1 (en) | Intake air amount control system and method for internal combustion engine | |

| JP4204894B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP4656984B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP4036375B2 (ja) | 可変気筒内燃機関 | |

| JP4221001B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP2004339940A (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP4884337B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP4255754B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP4141903B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP4105041B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP3962356B2 (ja) | 可変気筒式内燃機関の制御装置 | |

| JP4317386B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP6443244B2 (ja) | 可変圧縮比内燃機関の制御装置 | |

| JP4454969B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP2004316595A (ja) | 内燃機関の制御装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20061128 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20080819 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20081010 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20090407 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20090422 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (prs date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120501 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent (=grant) or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (prs date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130501 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (prs date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130501 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (prs date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140501 Year of fee payment: 5 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |