JP2005280750A - ボトルキャップ - Google Patents

ボトルキャップ Download PDFInfo

- Publication number

- JP2005280750A JP2005280750A JP2004095454A JP2004095454A JP2005280750A JP 2005280750 A JP2005280750 A JP 2005280750A JP 2004095454 A JP2004095454 A JP 2004095454A JP 2004095454 A JP2004095454 A JP 2004095454A JP 2005280750 A JP2005280750 A JP 2005280750A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- bottle

- inner cylinder

- cap

- cap body

- bottom lid

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Landscapes

- Closures For Containers (AREA)

Abstract

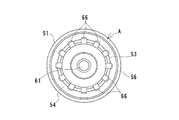

【解決手段】 硬質合成樹脂のキャップ本体2の摘み部となる胴部8bの外周面に、ローレットfを有する滑り止め用表層部8gを軟質合成樹脂により同時成形によって一体的に形成する。

【選択図】 図1

Description

しかし、これによると箸などのスティックを別に用意しなければならない。

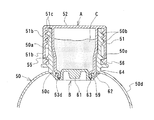

このような状態となってボトル口部50aは封止される。

図12及び図13に示すように、実施例3のボトルキャップは、樹脂成形されたキャップ本体Aと、これとは別に樹脂成形された底蓋Bの2つの部品からなる。

図12に示すように、底蓋Bの環状凹部60の断面逆Ω状の環状凹溝59と、キャップ本体Aの内筒部53の下端の膨らんだ突縁53dとを強制的に嵌合させ、内筒部53の下端でパッキン63の突出部分を圧縮させる。そうすると、内筒部53の下端の膨らんだ突縁53dが、パッキン63の突出部分を圧縮させたまま断面逆Ω状の環状凹溝59に圧入した状態となるので、内筒部53の下端開口に対する底蓋Bによる閉塞は、シール性が非常に高く、内筒部53に圧力気体が封入されても、その気密性を充分に確保できる。

このような状態となってボトル口部50aは封止される。

実施例4のボトルキャップは、樹脂成形されたキャップ本体Aと円板状の上蓋Dとを一体成形した単一部品からなり、必要に応じて上蓋D上にシート材Eを貼付する。

2 子キャップ

3 底蓋

8b 胴部

8f ローレット

8g 滑り止め用表層部

9 内筒

A キャップ本体

50 ボトル

51 外筒部

51a ローレット

51b 滑り止め用表層部

53 内筒部

54 底蓋部

B 底蓋

71 キャップ本体

71a ローレット

71b 滑り止め用表層部

73 胴部

77a ローレット

77b 滑り止め用表層部

Claims (9)

- 硬質合成樹脂のキャップ本体の摘み部の外周面に、軟質合成樹脂による滑り止め用表層部が同時成形により一体的に形成されていることを特徴とするボトルキャップ。

- 軟質合成樹脂の滑り止め用表層部にローレットが形成されていることを特徴とするボトルキャップ。

- ローレットは、キャップ本体を開ける回し方向とは逆方向に傾斜していることを特徴とする請求項2に記載のボトルキャップ。

- 軟質合成樹脂による滑り止め用表層部をキャップ本体の摘み部の天面にも形成したことを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載のボトルキャップ。

- キャップ本体の摘み部が多角筒状になっていることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載のボトルキャップ。

- キャップ本体が、摘み部を外筒とする内筒部を有し、この内筒部内に、ボトル中へ放出する原料を収納できるようになっていることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載のボトルキャップ。

- 内筒部の下端が開口し、この下端開口が底蓋で閉じられていることを特徴とする請求項6に記載のボトルキャップ。

- 底蓋が、内筒部の下端に切り込みにより分離可能に一体成形され、該底蓋は、キャップ本体を回して開けるときに、ボトル側の規制手段により上昇を規制されて内筒部から分離し、内筒部の下端開口を開放することを特徴とする請求項6に記載のボトルキャップ。

- 底蓋は、内筒部の下端開口を着脱自在に閉じ、キャップ本体を回して開けるときに、ボトル側の規制手段により上昇を規制されて内筒部から分離し、内筒部の下端開口を開放することを特徴とする請求項6に記載のボトルキャップ。

Priority Applications (13)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004095454A JP2005280750A (ja) | 2004-03-29 | 2004-03-29 | ボトルキャップ |

| TW094109081A TWI344921B (en) | 2004-03-29 | 2005-03-24 | Bottle cap |

| DE602005014901T DE602005014901D1 (de) | 2004-03-29 | 2005-03-25 | Flaschenverschluss |

| DK05006676T DK1582331T3 (da) | 2004-03-29 | 2005-03-25 | Flaskelåg |

| ES05006676T ES2328703T3 (es) | 2004-03-29 | 2005-03-25 | Tapon para botella. |

| AT05006676T ATE433844T1 (de) | 2004-03-29 | 2005-03-25 | Flaschenverschluss |

| PT05006676T PT1582331E (pt) | 2004-03-29 | 2005-03-25 | Cobertura de garrafa |

| EP05006676A EP1582331B1 (en) | 2004-03-29 | 2005-03-25 | Bottle cap |

| PL05006676T PL1582331T3 (pl) | 2004-03-29 | 2005-03-25 | Zakrętka do butelki |

| CNB2005100792209A CN100377973C (zh) | 2004-03-29 | 2005-03-28 | 瓶盖 |

| US11/091,484 US20050211579A1 (en) | 2004-03-29 | 2005-03-29 | Bottle cap |

| KR1020050025909A KR20060044918A (ko) | 2004-03-29 | 2005-03-29 | 병 뚜껑 |

| HK06103916A HK1083820A1 (en) | 2004-03-29 | 2006-03-29 | Bottle cap |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004095454A JP2005280750A (ja) | 2004-03-29 | 2004-03-29 | ボトルキャップ |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2005280750A true JP2005280750A (ja) | 2005-10-13 |

| JP2005280750A5 JP2005280750A5 (ja) | 2007-04-26 |

Family

ID=35179565

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004095454A Pending JP2005280750A (ja) | 2004-03-29 | 2004-03-29 | ボトルキャップ |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2005280750A (ja) |

| CN (1) | CN100377973C (ja) |

Cited By (10)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| WO2009084120A1 (ja) * | 2007-12-27 | 2009-07-09 | Minami, Yuusuke | 原料収容型ボトルキャップ |

| JP2010208665A (ja) * | 2009-03-11 | 2010-09-24 | Fresh:Kk | ボトルキャップおよびボトル本体およびボトルセット |

| JP2011514296A (ja) * | 2008-02-26 | 2011-05-06 | ネステク ソシエテ アノニム | 収容用区画部付き蓋 |

| WO2013032042A1 (ko) * | 2011-08-29 | 2013-03-07 | Oh Tae Seung | 이종물질을 수용한 배출장치 |

| WO2014073514A1 (ja) * | 2012-11-07 | 2014-05-15 | ユニークナ株式会社 | ボトルキャップ |

| EP2899137A1 (en) * | 2014-01-22 | 2015-07-29 | Dong a Precision Co., Ltd. | Stopper for food-beverage container which contains functional additive |

| KR101752364B1 (ko) * | 2015-10-06 | 2017-07-12 | 드림바이오 주식회사 | 용기 캡 구조체 |

| CN112777125A (zh) * | 2021-01-27 | 2021-05-11 | 茶立享科技有限公司 | 一种高密封性即配式瓶盖及采用该瓶盖的瓶 |

| CN112875037A (zh) * | 2021-01-27 | 2021-06-01 | 茶立享科技有限公司 | 一种高密封性多料腔即配式瓶盖及采用此瓶盖的瓶 |

| JP7126893B2 (ja) | 2018-07-19 | 2022-08-29 | 株式会社明治 | キャップ、キャップ付き容器、物質混合方法、及び容器入り飲食品 |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN109178630B (zh) * | 2018-07-26 | 2020-05-15 | 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 | 一种给料用容器装置 |

| CN113387054B (zh) * | 2021-07-22 | 2022-08-30 | 郭子轩 | 一种防误操作瓶盖 |

Family Cites Families (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| FR2342914A1 (fr) * | 1976-03-02 | 1977-09-30 | Oreal | Dispositif de conditionnement de deux produits isoles l'un de l'autre avant la distribution |

-

2004

- 2004-03-29 JP JP2004095454A patent/JP2005280750A/ja active Pending

-

2005

- 2005-03-28 CN CNB2005100792209A patent/CN100377973C/zh not_active Expired - Fee Related

Cited By (10)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| WO2009084120A1 (ja) * | 2007-12-27 | 2009-07-09 | Minami, Yuusuke | 原料収容型ボトルキャップ |

| JP2011514296A (ja) * | 2008-02-26 | 2011-05-06 | ネステク ソシエテ アノニム | 収容用区画部付き蓋 |

| JP2010208665A (ja) * | 2009-03-11 | 2010-09-24 | Fresh:Kk | ボトルキャップおよびボトル本体およびボトルセット |

| WO2013032042A1 (ko) * | 2011-08-29 | 2013-03-07 | Oh Tae Seung | 이종물질을 수용한 배출장치 |

| WO2014073514A1 (ja) * | 2012-11-07 | 2014-05-15 | ユニークナ株式会社 | ボトルキャップ |

| EP2899137A1 (en) * | 2014-01-22 | 2015-07-29 | Dong a Precision Co., Ltd. | Stopper for food-beverage container which contains functional additive |

| KR101752364B1 (ko) * | 2015-10-06 | 2017-07-12 | 드림바이오 주식회사 | 용기 캡 구조체 |

| JP7126893B2 (ja) | 2018-07-19 | 2022-08-29 | 株式会社明治 | キャップ、キャップ付き容器、物質混合方法、及び容器入り飲食品 |

| CN112777125A (zh) * | 2021-01-27 | 2021-05-11 | 茶立享科技有限公司 | 一种高密封性即配式瓶盖及采用该瓶盖的瓶 |

| CN112875037A (zh) * | 2021-01-27 | 2021-06-01 | 茶立享科技有限公司 | 一种高密封性多料腔即配式瓶盖及采用此瓶盖的瓶 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| CN100377973C (zh) | 2008-04-02 |

| CN1693147A (zh) | 2005-11-09 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| KR20060044918A (ko) | 병 뚜껑 | |

| US6736285B2 (en) | Collapsible drinking and storage receptacle | |

| US7568586B2 (en) | Easy open container closure | |

| US11292636B2 (en) | Protective bottle enclosure | |

| TWI617492B (zh) | 閉合件 | |

| CN100377973C (zh) | 瓶盖 | |

| JP5356216B2 (ja) | 貯蔵及び飲用の容器 | |

| EP1833732A1 (en) | Tamper-evident closure and bead on container neck | |

| US20130287905A1 (en) | Drink-through spout cap for a beverage bottle, set of a cover and such a drink-through spout cap, a drinking device, and methods of manufacturing and preparing a drinking device | |

| JP2005280750A5 (ja) | ||

| US8668098B2 (en) | Ergonomic bottle cap | |

| JP2010001069A (ja) | 口部閉栓用キャップ及びスパウト付き袋容器 | |

| US3527375A (en) | Cover for beaded cylindrical beverage container | |

| JP2005200100A (ja) | ボトルキャップ | |

| JP2005088997A (ja) | ボトルキャップ | |

| JP3139281U (ja) | ボトルキャップ | |

| JP3140776U (ja) | ボトルキャップ | |

| EP1591369A1 (en) | Collapsible drinking and storage receptacle | |

| US20190119013A1 (en) | Carbonated Beverage Closure | |

| JP2013129430A (ja) | ピルファープルーフキャップ | |

| WO2003099673A1 (fr) | Bouchon de flacon du type a ouverture par rotation destine a separer le solute du solvant | |

| US20210284404A1 (en) | A cap for a food package | |

| CN218259742U (zh) | 一种即配式饮料瓶盖 | |

| JP4758557B2 (ja) | 発泡性飲料用瓶のキャップ | |

| JP2019529267A (ja) | 食品包装容器用のキャップ・ネックアセンブリ |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20070313 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20070313 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20080411 |

|

| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20080411 |

|

| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20080415 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20090715 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20090728 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20090904 |

|

| RD04 | Notification of resignation of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424 Effective date: 20090904 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20091124 |