JP2004091775A - オレフィン系重合体組成物 - Google Patents

オレフィン系重合体組成物 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2004091775A JP2004091775A JP2003286506A JP2003286506A JP2004091775A JP 2004091775 A JP2004091775 A JP 2004091775A JP 2003286506 A JP2003286506 A JP 2003286506A JP 2003286506 A JP2003286506 A JP 2003286506A JP 2004091775 A JP2004091775 A JP 2004091775A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- olefin polymer

- group

- polymer composition

- olefin

- inorganic compound

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Landscapes

- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

【解決手段】 (a)オレフィン系重合体、(b)極性官能基を分子内に含有する有機カチオンにより有機化された層状無機化合物、および(c)当該(a)オレフィン系重合体と相容性を有し、極性官能基を分子内に有する極性重合体、からなるオレフィン系重合体組成物であって、当該組成物中の当該(b)有機化された層状無機化合物の層間距離が20オングストローム以上であることを特徴とする、オレフィン系重合体組成物。

【選択図】 図4

Description

(イ)特開平10−182892号公報(特許文献4)

官能基を含有するポリオレフィン系オリゴマーと、この官能基と水素結合した層状粘土鉱物をポリオレフィン樹脂に分散させた粘土複合材料を開示する。

(ロ)特開平10−30039号公報(特許文献5)

不飽和カルボン酸またはその誘導体で変性された変性ポリオレフィンまたは該変性ポリオレフィンを含有するポリオレフィンに、テトラアルキルアンモニウムカチオンを挿入した層状珪酸塩を配合してなるポリオレフィン系複合材料を開示する。

(ハ)特開2000−281841号公報(特許文献6)

層状珪酸塩、有機カチオン、不飽和単量体変性ポリオレフィンおよびポリオレフィン系樹脂を含有し、X線回折法で測定した層状珪酸塩の層間距離が40オングストローム以上である複合材料を開示する。

(ニ)特開2002−37940号公報(特許文献7)

メルトフローレートが特定の範囲内にある結晶性ポリプロピレン、エチレン性不飽和結合含有カルボン酸誘導体でグラフト変性された結晶性ポリプロピレンおよびアルキルアンモニウムイオンで有機化された層状珪酸塩を含むポリプロピレン樹脂組成物を開示する。

(ホ)特開2000−159941号公報(特許文献8)

水酸基、メルカプト基、エーテル基、カルボニル基、ニトロ基等の置換基を有していてもよい炭素数が1〜12のアミノ化合物と膨潤性珪酸塩を分散媒中で混合することによって調製した層間化合物をポリオレフィン樹脂に配合してなる組成物を開示する。

しかるに、上記した(イ)〜(ホ)の各文献に記載されたものは、いずれも、剛性、耐衝撃性等に代表される機械的特性や耐熱性の向上を目的として提案されたものであり、ガスバリア性向上に関する検討はなされていない。

しかして本発明は、オレフィン系重合体に層状無機化合物を十分に微分散させ、ガスバリア性が改良された組成物を提供することを課題とする。

すなわち、本発明は、(a)オレフィン系重合体、(b)極性官能基を分子内に含有する有機カチオンにより有機化された層状無機化合物、および(c)当該(a)オレフィン系重合体と相容性を有し、極性官能基を分子内に有する極性重合体(以下、これを「樹脂系相溶化剤」と略称することがある)からなるオレフィン系重合体組成物であって、当該組成物中の当該(b)有機化された層状無機化合物の層間距離が20オングストローム以上であることを特徴とする、オレフィン系重合体組成物を提供する。

オレフィン系エラストマーとしては、市販されているものを使用することができる。例えば、上記したポリマーブレンド系エラストマーあるいはポリマーアロイ系エラストマーとして、「ミラストマー」または「グドマー」〔商品名、三井石油化学(株)社製〕などが挙げられる。

上記した、極性官能基を含有する化合物としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸等のα,β−不飽和カルボン酸;メチルアクリレート、エチルアクリレート、プロピルアクリレート、ブチルアクリレート、アミルアクリレート、ヘキシルアクリレート、オクチルアクリレート、2−エチルヘキシルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、2−エチルヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート等のα,β−不飽和カルボン酸のアルキルエステル;マレイミド、N−メチルマレイミド、N−エチルマレイミド、N−フェニルマレイミド、N−シクロヘキシルマレイミド等のα,β−不飽和ジカルボン酸のイミド化合物類;グリシジルメタクリレート、アリルグリシジルエーテル等のエポキシ基含有不飽和化合物;イタコン酸、マレイン酸等のα,β−不飽和ジカルボン酸;無水イタコン酸、無水マレイン酸、無水シトラコン酸等のα,β−不飽和ジカルボン酸の無水物;アクリルアミン、メタクリル酸アミノエチル、メタクリル酸アミノプロピル、アミノスチレン等のアミノ基含有不飽和化合物;3−ヒドロキシ−1−プロペン、4−ヒドロキシ−1−ブテン、シス−4−ヒドロキシ−2−ブテン、トランス−4−ヒドロキシ−2−ブテン、3−ヒドロキシ−2−メチル−1−プロペン、2−ヒドロキシエチルアクリレート、2−ヒドロキシエチルメタクリレート等の水酸基含有不飽和化合物;アクリルアミド、ビニルオキサゾリン;1−ヒドロキシ−1,3−ブタジエン、1−アセチルオキシ−1,3−ブタジエン、2−ヒドロキシ−1,3−ブタジエン、2−アセチルオキシ−1,3−ブタジエン、1−ヒドロキシ−2−メチル−1,3−ブタジエン、1−アセチルオキシ−2−メチル−1,3−ブタジエン、1−ヒドロキシ−3−メチル−1,3−ブタジエン、1−アセチルオキシ−3−メチル−1,3−ブタジエン、2−ヒドロキシ−3−メチル−1,3−ブタジエン、2−アセチルオキシ−3−メチル−1,3−ブタジエンなどの極性官能基を含有する共役ジエン等が挙げられる。極性官能基を含有する化合物としては、1種類のものを使用してもよいし、2種以上を併用してもよい。

ここでいう膨潤性ケイ酸塩とは、主として酸化ケイ素の四面体シートと金属水酸化物の八面体シートからなり、水、水と任意の割合で混和する極性溶媒または水と該極性溶媒の混合溶媒中で膨潤する性質を有するケイ酸塩である。その例としては、スメクタイト族粘土、膨潤性雲母、マイカなどが挙げられる。

また、マイカにフッ素処理を行って膨潤性マイカとした物、あるいは水熱合成によって得られたものも挙げられる。

層状無機化合物は、1種類のものを使用してもよいし、2種以上を組み合わせて使用してもよい。

そのような有機カチオンが有する極性官能基としては、例えば、例えば、アルコキシ基、アリールオキシ基、シロキシ基、メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アシル基、カルボキシル基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル基、酸無水物基、ニトロ基、ハロゲン原子、エポキシ基などが挙げられるが、これらの中でも水酸基、アルコキシ基、アリールオキシ基、カルボキシル基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル基、酸無水物基が好ましく、水酸基が特に好ましい。

アンモニウムイオンあるいはホスホニウムイオンとしては、例えば下記の化学式(1)で示されるものが好ましい。

また、スルホニウムイオンとしては、例えば、トリメチルスルホニウムイオン、ジメチルドデシルスルホニウムイオン、ジメチルヘキサデシルスルホニウムイオン、ジメチルオクタデシルスルホニウムイオン、トリエチルスルホニウムイオン、ジエチルドデシルスルホニウムイオン、ジエチルヘキサデシルスルホニウムイオン、ジエチルオクタデシルスルホニウムイオン、トリブチルスルホニウムイオン、ジブチルドデシルホスホニウムイオン、ジブチルヘキサデシルスルホニウムイオン、トリフェニルスルホニウムイオンなどが挙げられる。

水酸基を有するアンモニウムイオン、水酸基を有するホスホニウムイオンあるいは水酸基を有するスルホニウムイオンとしては、上記で例示したアンモニウムイオン、ホスホニウムイオンあるいはスルホニウムイオンにおいて、アルキル基またはベンジル基の1ないし4個がヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基(例えば、2−ヒドロキシエチル基)、ヒドロキシプロピル基(例えば、3−ヒドロキシプロピル基)で置換されてなるイオンが具体例として挙げられる。アルコキシ基またはアリールオキシ基を有するアンモニウムイオン、アルコキシ基またはアリールオキシ基を有するホスホニウムイオンあるいはアルコキシ基またはアリールオキシ基を有するスルホニウムイオンとしては、上記で例示したアンモニウムイオン、ホスホニウムイオンあるいはスルホニウムイオンにおいて、アルキル基またはベンジル基の1ないし4個が(CH2CH2O)pR基、(CH2CH(CH3)O)pR基あるいは(CH2CH2CH2O)pR基(ここでpは1〜50の整数を表し、Rは水素原子、炭素数が1〜30のアルキル基あるいはアラルキル基を表す)で表されるポリオキシアルキレン基で置換されたイオンが具体例として挙げられる。また、アシルオキシ基を有するアンモニウムイオン、アシルオキシ基を有するホスホニウムイオンあるいはアシルオキシ基を有するスルホニウムイオンとしては、例えば、上記で例示した水酸基を有するアンモニウムイオン、水酸基を有するホスホニウムイオンあるいは水酸基を有するスルホニウムイオンにおいて、該水酸基をアセチル基、ベンゾイル基等のアシル基で保護したものが具体例として挙げられる。

ここでいうアミノ酸類は炭素数が4〜30であるものが好ましく、具体的にはリシン、アルギニン、γ−アミノシクロヘキシルカルボン酸、p−アミノヒドロシンナミック酸、ロイシン、フェニルアラニン、ヒスチジン、トリプトファンなどが挙げられる。

なお、上記のアミノ酸類において、カルボキシル基は、メチルエステル、エチルエステル、ベンジルエステル等の保護された形態であってもよい。

有機カチオンの添加に先立ち、層状無機化合物は膨潤化されていることが好ましい。膨潤化処理は、具体的には、層状無機化合物を(i)水、(ii)水と任意の割合で混和する極性有機溶媒または(iii)水と該極性有機溶媒の混合溶媒中に浸漬することによって実施することができる。この際、十分に攪拌を行うことが望ましい。

極性有機溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、2−プロパノール等のアルコール;エチレングリコール、プロピレングリコール,1,4−ブタンジオール等のジオール類;アセトン等のケトン類;テトラヒドロフラン、1,4−ジオキサン等のエーテル類;ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ジメトキシエタン等の非プロトン性極性溶媒などが挙げられる。

本発明で使用する樹脂系相溶化剤は、成分(a)として使用するオレフィン系重合体と相容性を有し、極性官能基を分子内に有する極性重合体である。

例えば、成分(c)として上記成分(a)オレフィン系重合体と相容性を有しないものを用いた場合、オレフィン系重合体中で上述の(b)層状無機化合物を十分に分散させることができず、得られるオレフィン系重合体組成物のガスバリア性を改良することができないので、好ましくない。

極性重合体における極性官能基の分布に制限はなく、例えば、規則的な分布、ブロック状の分布、ランダム状の分布、テーパー状の分布、これらの全部または一部が混在している分布などであってもよい。

極性官能基を含有する化合物としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸等のα,β−不飽和カルボン酸;メチルアクリレート、エチルアクリレート、プロピルアクリレート、ブチルアクリレート、アミルアクリレート、ヘキシルアクリレート、オクチルアクリレート、2−エチルヘキシルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、2−エチルヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート等のα,β−不飽和カルボン酸のアルキルエステル;マレイミド、N−メチルマレイミド、N−エチルマレイミド、N−フェニルマレイミド、N−シクロヘキシルマレイミド等のα,β−不飽和ジカルボン酸のイミド化合物類;グリシジルメタクリレート、アリルグリシジルエーテル等のエポキシ基含有不飽和化合物;イタコン酸、マレイン酸等のα,β−不飽和ジカルボン酸;無水イタコン酸、無水マレイン酸、無水シトラコン酸等のα,β−不飽和ジカルボン酸の無水物;アクリルアミン、メタクリル酸アミノエチル、メタクリル酸アミノプロピル、アミノスチレン等のアミノ基含有不飽和化合物;3−ヒドロキシ−1−プロペン、4−ヒドロキシ−1−ブテン、シス−4−ヒドロキシ−2−ブテン、トランス−4−ヒドロキシ−2−ブテン、3−ヒドロキシ−2−メチル−1−プロペン、2−ヒドロキシエチルアクリレート、2−ヒドロキシエチルメタクリレート等の水酸基含有不飽和化合物;ポリエチレングリコール等のポリアルキレングリコール;ホルムアルデヒド、テトラヒドロフラン、1,4−ジオキサン等の環状エーテル;アクリルアミド、ビニルオキサゾリン、酢酸ビニル、などが挙げられ、これらの内の1種、または2種以上を使用することができる。

(イ)カルボキシル基またはその塩を有する極性重合体

エチレン/アクリル酸共重合体、プロピレン/アクリル酸共重合体、エチレン/プロピレン/アクリル酸共重合体、エチレン/メタクリル酸共重合体、プロピレン/メタクリル酸共重合体、エチレン/プロピレン/メタクリル酸共重合体、エチレン/ブテン/アクリル酸共重合体、エチレン/ブテン/メタクリル酸共重合体、エチレン/ヘキセン/アクリル酸共重合体、エチレン/ヘキセン/メタクリル酸共重合体、エチレン/オクテン/アクリル酸共重合体、エチレン/オクテン/メタクリル酸共重合体、またはこれらの金属塩。

エチレン/無水マレイン酸共重合体、プロピレン/無水マレイン酸共重合体、イソブチレン/無水マレイン酸共重合体、エチレン/プロピレン/無水マレイン酸共重合体、エチルビニルエーテル/無水マレイン酸共重合体、エチレン/プロピレン/無水マレイン酸共重合体、エチレン/ブテン/無水マレイン酸共重合体、エチレン/ヘキセン/無水マレイン酸共重合体、エチレン/オクテン/無水マレイン酸共重合体、スチレン/無水マレイン酸共重合体。

無水マレイン酸変性ポリエチレン、無水マレイン酸変性ポリプロピレン、無水マレイン酸変性ポリエチレン/プロピレン共重合体、無水マレイン酸変性ポリエチレン/プロピレン/ブタジエン共重合体、無水マレイン酸変性ポリエチレン/オクテン共重合体、無水マレイン酸変性ポリスチレン。

無水マレイン酸変性(ポリスチレン−ポリブタジエン−ポリスチレントリブロック共重合体)、無水マレイン酸変性(ポリスチレン−ポリイソプレン−ポリスチレントリブロック共重合体)、無水マレイン酸変性〔ポリスチレン−ポリ(イソプレン/ブタジエン)−ポリスチレントリブロック共重合体〕、無水マレイン酸変性(ポリスチレン−ポリイソブテン−ポリスチレントリブロック共重合体)。

エチレン/エチルアクリレート共重合体、プロピレン/エチルアクリレート共重合体、エチレン/プロピレン/エチルアクリレート共重合体、エチレン/エチルメタクリレート共重合体、プロピレン/エチルメタクリレート共重合体、エチレン/プロピレン/エチルメタクリレート共重合体、エチレン/ブテン/エチルアクリレート共重合体、エチレン/ブテン/エチルメタクリレート共重合体、エチレン/ヘキセン/エチルアクリレート共重合体、エチレン/ヘキセン/エチルメタクリレート共重合体、エチレン/オクテン/エチルアクリレート共重合体、エチレン/オクテン/エチルメタクリレート共重合体。

エチレン/アリルアルコール共重合体、プロピレン/アリルアルコール共重合体、エチレン/プロピレン/アリルアルコール共重合体、エチレン/メタリルアルコール共重合体、プロピレン/メタリルアルコール共重合体、エチレン/プロピレン/メタリルアルコール共重合体、エチレン/ブテン/アリルアルコール共重合体、エチレン/ブテン/メタリルアルコール共重合体、エチレン/ヘキセン/アリルアルコール共重合体、エチレン/ヘキセン/メタリルアルコール共重合体、エチレン/オクテン/アリルアルコール共重合体、エチレン/オクテン/メタリルアルコール共重合体。

エチレン/2−ヒドロキシエチルアクリレート共重合体、プロピレン/2−ヒドロキシエチルアクリレート共重合体、エチレン/プロピレン/2−ヒドロキシエチルアクリレート共重合体、エチレン/2−ヒドロキシエチルメタクリレート共重合体、プロピレン/2−ヒドロキシエチルメタクリレート共重合体、エチレン/プロピレン/2−ヒドロキシエチルメタクリレート共重合体、エチレン/ブテン/2−ヒドロキシエチルアクリレート共重合体、エチレン/ブテン/2−ヒドロキシエチルメタクリレート共重合体、エチレン/ヘキセン/2−ヒドロキシエチルアクリレート共重合体、エチレン/ヘキセン/2−ヒドロキシエチルメタクリレート共重合体、エチレン/オクテン/2−ヒドロキシエチルアクリレート共重合体、エチレン/オクテン/2−ヒドロキシエチルメタクリレート共重合体。

片末端あるいは両末端ヒドロキシポリエチレン、片末端あるいは両末端ヒドロキシポリプロピレン、片末端あるいは両末端ヒドロキシポリエチレン/プロピレン共重合体、片末端あるいは両末端ヒドロキシポリエチレン/プロピレン/ブタジエン共重合体、片末端あるいは両末端ヒドロキシポリスチレン。

片末端あるいは両末端ヒドロキシポリブタジエン、片末端あるいは両末端ヒドロキシポリイソプレン、片末端あるいは両末端ヒドロキシポリ(イソプレン/ブタジエン)またはこれらの水素添加物。

片末端あるいは両末端ヒドロキシ(ポリスチレン−ポリブタジエン−ポリスチレントリブロック共重合体)、片末端あるいは両末端ヒドロキシ(ポリスチレン−ポリイソプレン−ポリスチレントリブロック共重合体)、片末端あるいは両末端ヒドロキシ(ポリスチレン−ポリ(ブタジエン/イソプレン)−ポリスチレントリブロック共重合体)またはこれらの水素添加物。片末端あるいは両末端ヒドロキシ(ポリスチレン−ポリイソブテン−ポリスチレン共重合体)。

エチレン/グリシジルアクリレート共重合体、プロピレン/グリシジルアクリレート共重合体、エチレン/プロピレン/グリシジルアクリレート共重合体、エチレン/グリシジルメタクリレート共重合体、プロピレン/グリシジルメタクリレート共重合体、エチレン/プロピレン/グリシジルメタクリレート共重合体、エチレン/ブテン/グリシジルアクリレート共重合体、エチレン/ブテン/グリシジルメタクリレート共重合体、エチレン/ヘキセン/グリシジルアクリレート共重合体、エチレン/ヘキセン/グリシジルメタクリレート共重合体、エチレン/オクテン/グリシジルアクリレート共重合体、エチレン/オクテン/グリシジルメタクリレート共重合体。

成分(b)/成分(a)=0.01/100〜200/100、かつ

成分(c)/成分(a)=0.01/100〜5000/100。

成分(b)/成分(a)=0.03/100〜150/100 (重量比)

成分(c)/成分(a)=0.03/100〜3000/100 (重量比)

(イ)オレフィン系重合体(a)、層状無機化合物(b)および樹脂系相溶化剤(c)を一括して混合し、溶融混練りする方法、あるいは

(ロ)オレフィン系重合体(a)と樹脂系相溶化剤(c)を溶融混練して組成物とした後、層状無機化合物(b)を添加し、溶融混練する方法、

(ハ)層状無機化合物(b)と樹脂系相溶化剤(c)を溶融混練して組成物とした後、オレフィン系重合体(a)を添加し、溶融混練する方法、

などが挙げられるが、(ハ)として示される方法が好ましい。

なお、(ハ)の方法においては、(b)層状無機化合物と(c)樹脂系相溶化剤からなる組成物を一旦ペレット状とした後、(a)オレフィン系重合体を添加し、溶融混練してもよいし、溶融混練によって調製した(b)層状無機化合物と(c)樹脂系相溶化剤からなる溶融状態の組成物に、(a)オレフィン系重合体をサイドフィード等によって添加し、混練してもよい。

また、溶融混練以外にも、例えば、

(ニ)有機溶媒中で上記(a)オレフィン系重合体、(b)層状無機化合物および(c)樹脂系相溶化剤を混合する方法、

(ホ)有機溶媒に分散させた状態の(b)層状無機化合物を(a)オレフィン系重合体と(c)樹脂系相溶化剤に添加する方法、

等によっても、本発明のスチレン系エラストマー組成物を調製することができる。

本発明においては、前記(b)層状無機化合物として、極性官能基を有する有機カチオンによって有機化されたものを使用すること、前記(c)樹脂系相溶化剤を使用することに加えて、オレフィン系重合体組成物中で当該(b)層状無機化合物が上記のような層間距離を有することによって初めて、ガスバリア性が改良されたオレフィン系重合体組成物を得ることが可能となる。

また、(b)層状無機化合物の層間距離が大きくなるに伴い、本発明のオレフィン系重合体組成物は、ガスバリア性が向上する傾向を有することが見出された。

本発明のオレフィン系重合体組成物において、層状無機化合物の層間距離は25オングストローム以上であることが好ましく、30オングストローム以上であることがより好ましく、35オングストローム以上であることがさらに好ましく、44オングストローム以上であることが非常に好ましい。

本発明において、層状無機化合物における層間距離は、具体的には以下の方法で求める。

層状無機化合物の層間距離測定:

オレフィン系重合体組成物から作製したフィルム(直径:4.5mm、厚さ:0.1mm)を用い、広角X線回折(XRD)測定装置[RINT 2400 X-RAY DIFFRACTOMETER(日本理学製)]を使用して、測定角度(2θ):2〜12度、スキャン速度:0.2度/分の条件で、X線回折パターンを測定する。

層状無機化合物に由来する、X線回折ピークの(001)面に対応するピークに基づいて、下記の式を用いて、層間距離d(オングストローム)を算出する。

d=λ/2sinθ

λ=1.54 (オングストローム)

本発明においては、オレフィン系重合体組成物を広角X線回折によって測定した際に、(b)層状無機化合物に由来するピークが完全に消失したことを以って、(b)層状無機化合物の各層が完全に剥離した状態であると判断する。このような状態の本発明のオレフィン系重合体組成物は、オレフィン系重合体のガスバリア性が非常に良好であるので、非常に好ましい。また、このような状態の本発明のオレフィン系重合体組成物は、含まれる(b)層状無機化合物が少量であっても当該組成物中に良好に分散するので、層状無機化合物を多量に組成物に添加した場合に生じるオレフィン系重合体の成形性等の諸特性を損なうといった問題がなく、しかも低コストで、ガスバリア性、機械的特性を改良することが可能である。

この場合、溶融混練によって調製されたオレフィン系重合体組成物そのまま成形に利用してもよいし、一旦ペレット化した後に成形してもよい。

本発明の熱可塑性オレフィン系重合体組成物を使用してなるホットメルト接着剤においては、その形態は特に制限されず、例えば、ペレットなどの粒状体、棒状体、フィルム、シート、板状体などの任意の形状をとり得る。

P<0.4×PPO×(1−ΦF)/(1+ΦF/2) (1)

(式中、ΦFは、層状無機化合物の無機成分のみの重量分率である)

かかる関係式(1)が成立する場合、本発明のオレフィン系重合体組成物のガスバリア性向上は十分なレベルにある。特に、このような本発明のオレフィン系重合体組成物は、ガスバリア性が要求される物品、すなわちガスバリア性物品用の材料として実用に供することができるものである。

酸素透過係数PおよびP PO の測定方法:

オレフィン系重合体組成物から作製した厚さが0.1mmのフィルムを使用して、ガス透過性試験装置〔柳本ガスクロマトグラフG2800T(株式会社柳本製作所製)〕を用い、35℃、50%RHの条件下でJIS K7126(等圧法)に記載の方法に準じて酸素透過量を測定し、この値から酸素透過係数Pを算出する。また、(a)オレフィン系重合体から作製した厚さが0.1mmのフィルムを使用して、同様の方法で酸素透過係数PPOを算出する。

オレフィン系重合体組成物の酸素透過係数Pと、(a)オレフィン系重合体の酸素透過係数PPOとの間に上記の関係式(1)が成立しない組成物は、求めるガスバリア性を発現するために多量の(b)層状無機化合物の添加が必要であり、その結果、オレフィン系重合体組成物の成形性等の諸特性の低下の問題が生じるため好ましくない。

中でも、本発明により得られるオレフィン系重合体組成物は、ガスバリア性と機械的特性とが共に生かされる、蓋材、包装材料用の材料として特に適している。

なお、実施例および比較例においては、酸素透過係数の測定およびオレフィン系重合体組成物中の層状無機化合物の層間距離の測定は、上述の方法で行った。

得られたオレフィン系重合体組成物を使用して、プレス成形を行い、フィルムを作製した。得られたフィルムの酸素透過係数Pを前記した方法で測定したところ、5,100cc・20μm/m2・day・atmであった。また、オレフィン系重合体組成物中の層状無機化合物の層間距離を前記した方法で測定したところ、X線回折パターンにおいて、合成雲母に由来するピークは完全に消失しており、層間距離が44オングストローム以上であることが確認できた。

低密度ポリエチレン〔LDPE;(株)日本ポリケム製、商品名:ノバテックLD LC604〕を、ラボプラストミル〔(株)東洋精機製作所製〕を使用して溶融し、室温まで冷却した後にプレス成形を行い、フィルムを作製した。得られたフィルムの酸素透過係数PLDPE〔これは前出の関係式(1)におけるPpoに該当する〕を前記した方法で測定したところ、35,300cc・20μm/m2・day・atmであった。

ジ(2−ヒドロキシエチル)メチルドデシルアンモニウムイオンで処理した合成雲母〔(株)コープケミカル製、商品名:MEE;無機物含有量:70重量%〕10gに代えて無処理合成雲母〔層状無機化合物;(株)コープケミカル製、商品名:ME100〕10gを使用したこと以外は実施例1と同様にしてオレフィン系重合体組成物を得た。

得られたオレフィン系重合体組成物を使用して、プレス成形を行い、フィルムを作製した。得られたフィルムの酸素透過係数Pを前記した方法で測定したところ、18,000cc・20μm/m2・day・atmであった。また、オレフィン系重合体組成物中の層状無機化合物の層間距離を前記した方法で測定したところ、12.1オングストロームであった。

得られたオレフィン系重合体組成物を使用して、プレス成形を行い、フィルムを作製した。得られたフィルムの酸素透過係数Pを前記した方法で測定したところ、13,600cc・20μm/m2・day・atmであった。また、オレフィン系重合体組成物中の層状無機化合物の層間距離を前記した方法で測定したところ、29.0オングストロームであった。

得られたオレフィン系重合体組成物を使用して、プレス成形を行い、フィルムを作製した。得られたフィルムの酸素透過係数Pを前記した方法で測定したところ、21,000cc・20μm/m2・day・atmであった。また、オレフィン系重合体組成物中の層状無機化合物の層間距離を前記した方法で測定したところ、X線回折パターンにおいて、合成雲母に由来するピークは完全に消失しており、層間距離が44オングストローム以上であることが確認できた。

オレフィン系エラストマー〔デュポン・ダウ・エラストマー製、商品名:エンゲージ EG8200〕をラボプラストミル〔(株)東洋精機製作所製〕を使用して溶融し、室温まで冷却した後にプレス成形を行い、フィルムを作製した。得られたフィルムの酸素透過係数PEngage〔これは前出の関係式(1)におけるPpoに該当する〕を前記した方法で測定したところ、126,000cc・20μm/m2・day・atmであった。

ジ(2−ヒドロキシエチル)メチルドデシルアンモニウムイオンで処理した合成雲母〔(株)コープケミカル製、商品名:MEE;無機物含有量:70重量%〕10gに代えて無処理合成雲母〔層状無機化合物;(株)コープケミカル製、商品名:ME100〕10gを使用したこと以外は実施例3と同様にしてオレフィン系重合体組成物を得た。

得られたオレフィン系重合体組成物を使用して、プレス成形を行い、フィルムを作製した。得られたフィルムの酸素透過係数Pを前記した方法で測定したところ、68,500cc・20μm/m2・day・atmであった。また、オレフィン樹脂組成物中の層状無機化合物の層間距離を前記した方法で測定したところ、12.1オングストロームであった。

得られたオレフィン系重合体組成物を使用して、プレス成形を行い、フィルムを作製した。得られたフィルムの酸素透過係数Pを前記した方法で測定したところ、51,000cc・20μm/m2・day・atmであった。また、オレフィン樹脂組成物中の層状無機化合物の層間距離を前記した方法で測定したところ、29.0オングストロームであった。

得られたオレフィン系重合体組成物を使用して、プレス成形を行い、フィルムを作製した。得られたフィルムの酸素透過係数Pを前記した方法で測定したところ、1,100cc・20μm/m2・day・atmであった。また、オレフィン系重合体組成物中の層状無機化合物の層間距離を前記した方法で測定したところ、X線回折パターンにおいて、合成雲母に由来するピークは完全に消失しており、層間距離が44オングストローム以上であることが確認できた〔図1に、このオレフィン系重合体組成物から得られたフィルム(厚さ:0.1mm)のX線回折パターンを示す〕。

実施例5で得られたオレフィン系重合体組成物から得られたシート(厚さ:1mm)をウルトラミクロトーム(商品名、ライカ社製)を使用して凍結超薄切片とした後、四酸化オスミウムで染色し、透過型電子顕微鏡(TEM; H−800NA型、日立製作所製;測定条件:加速電圧100KV)観察を行った。断面写真を図4に示す。

図4において、実施例5のオレフィン系重合体組成物では、層状無機化合物が完全に層間剥離し、十分に分散していることが理解できる。

ポリプロピレン〔日本ポリオレフィン(株)製、商品名:サンアロマーPL500A〕をラボプラストミル〔(株)東洋精機製作所製〕を使用して溶融し、室温まで冷却した後にプレス成形を行い、フィルムを作製した。得られたフィルムの酸素透過係数PPP〔これは前出の関係式(1)におけるPpoに該当する〕を前記した方法で測定したところ、9,300cc・20μm/m2・day・atmであった。

ジ(2−ヒドロキシエチル)メチルドデシルアンモニウムイオンで処理した合成雲母〔(株)コープケミカル製、商品名:MEE;無機物含有量:70重量%〕10gに代えて無処理合成雲母〔層状無機化合物;(株)コープケミカル製、商品名:ME100〕10gを使用したこと以外は実施例5と同様にしてオレフィン系重合体組成物を得た。

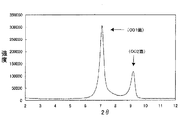

得られたオレフィン系重合体組成物を使用して、プレス成形を行い、フィルムを作製した。得られたフィルムの酸素透過係数Pを前記した方法で測定したところ、6,200cc・20μm/m2・day・atmであった。また、オレフィン系重合体組成物中の層状無機化合物の層間距離を前記した方法で測定したところ、12.1オングストロームであった〔図2に、このオレフィン系重合体組成物から得られたフィルム(厚さ:0.1mm)のX線回折パターンを示す〕。

ジ(2−ヒドロキシエチル)メチルドデシルアンモニウムイオンで処理した合成雲母〔(株)コープケミカル製、商品名:MEE;無機物含有量:70重量%〕10gに代えてジメチルジオクタデシルアンモニウムイオンで処理した合成雲母〔(株)コープケミカル製、商品名:MAE〕10gを使用したこと以外は実施例5と同様にしてオレフィン系重合体組成物を得た。

得られたオレフィン系重合体組成物を使用して、プレス成形を行い、フィルムを作製した。得られたフィルムの酸素透過係数Pを前記した方法で測定したところ、2,500cc・20μm/m2・day・atmであった。また、オレフィン系重合体組成物中の層状無機化合物の層間距離を前記した方法で測定したところ、32.0オングストロームであった〔図3に、このオレフィン系重合体組成物から得られたフィルム(厚さ:0.1mm)のX線回折パターンを示す〕。

Claims (14)

- (a)オレフィン系重合体、

(b)極性官能基を分子内に含有する有機カチオンにより有機化された層状無機化合物、および

(c)当該(a)オレフィン系重合体と相容性を有し、極性官能基を分子内に有する極性重合体、からなるオレフィン系重合体組成物であって、

当該組成物中の当該(b)有機化された層状無機化合物の層間距離が20オングストローム以上であることを特徴とする、オレフィン系重合体組成物。 - 広角X線回折測定パターンにおいて、前記(b)層状無機化合物に由来するピークが完全に消失していることを特徴とする請求項1に記載のオレフィン系重合体組成物。

- 成分(c)の極性重合体が、極性官能基を分子内の構造単位の全量に対し0.05モル%以上含有する重合体であることを特徴とする請求項1または2に記載のオレフィン系重合体組成物。

- 前記有機カチオンが、水酸基、アルコキシ基、アリールオキシ基、カルボキシル基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル基および酸無水物基から選ばれる少なくとも1種の極性官能基を分子内に含有する有機カチオンである、請求項1〜3のいずれか1項に記載のオレフィン系重合体組成物。

- 前記有機カチオンが、水酸基を分子内に含有する有機カチオンである、請求項1〜3のいずれか1項に記載のオレフィン系重合体組成物。

- 成分(a)のオレフィン系重合体が、極性官能基を分子内の構造単位の全量に対し0.05モル%未満の割合で含有するオレフィン系重合体である、請求項1〜5のいずれか1項に記載のオレフィン系重合体組成物。

- 成分(c)の極性重合体が有する極性官能基が、カルボキシル基、カルボキシル基の塩または酸無水物基から選ばれる少なくとも1種の官能基である、請求項1〜6のいずれか1項に記載のオレフィン系重合体組成物。

- 成分(a)、成分(b)および成分(c)の重量割合が、

成分(b)/成分(a)=0.01/100〜200/100、かつ

成分(c)/成分(a)=0.01/100〜5000/100

である、請求項1〜7のいずれか1項に記載のオレフィン系重合体組成物。 - オレフィン系重合体組成物の酸素透過係数Pと、成分(a)のオレフィン系重合体の酸素透過係数PPOと、成分(b)の層状無機化合物がオレフィン系重合体組成物において占める重量分率ΦFとの間に下記の関係式(1)が成立する、請求項1〜8のいずれか1項に記載のオレフィン系重合体組成物。

P<0.4×PPO×(1−ΦF)/(1+ΦF/2) (1) - (a)オレフィン系重合体、

(b)極性官能基を分子内に含有する有機カチオンにより有機化された層状無機化合物、および

(c)当該(a)オレフィン系重合体と相容性を有し、極性官能基を分子内に有する極性重合体

を溶融混練によって配合することからなる、請求項1記載のオレフィン系重合体組成物の製造方法。 - (b)極性官能基を分子内に含有する有機カチオンにより有機化された層状無機化合物と(c)極性重合体とを溶融混練して組成物を調製すること、および

当該組成物と(a)オレフィン系重合体とを溶融混練すること

からなる、請求項1記載のオレフィン系重合体組成物の製造方法。 - 請求項1〜9のいずれか1項に記載されたオレフィン系重合体組成物からなる物品。

- 請求項1〜9のいずれか1項に記載されたオレフィン系重合体組成物からなるガスバリア性物品。

- 蓋材または包装材料である、請求項12または13の物品。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2003286506A JP2004091775A (ja) | 2002-08-09 | 2003-08-05 | オレフィン系重合体組成物 |

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2002232634 | 2002-08-09 | ||

| JP2003286506A JP2004091775A (ja) | 2002-08-09 | 2003-08-05 | オレフィン系重合体組成物 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2004091775A true JP2004091775A (ja) | 2004-03-25 |

| JP2004091775A5 JP2004091775A5 (ja) | 2005-11-17 |

Family

ID=32072356

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2003286506A Pending JP2004091775A (ja) | 2002-08-09 | 2003-08-05 | オレフィン系重合体組成物 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2004091775A (ja) |

Cited By (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2007070410A (ja) * | 2005-09-05 | 2007-03-22 | Kuraray Co Ltd | 熱可塑性エラストマー組成物、成形品および複層成形品 |

| JP2007091856A (ja) * | 2005-09-28 | 2007-04-12 | Kuraray Co Ltd | 熱可塑性エラストマー組成物、成形品および複層成形品 |

| JP2009062520A (ja) * | 2007-08-09 | 2009-03-26 | Nippon Polyethylene Kk | ポリエチレン系成形材料及びその成形体 |

| JP2017043691A (ja) * | 2015-08-26 | 2017-03-02 | Dic株式会社 | ガス又は水蒸気バリア性樹脂組成物、およびバリア材 |

| JP2017043692A (ja) * | 2015-08-26 | 2017-03-02 | Dic株式会社 | ガス又は水蒸気バリア性樹脂組成物、及びガスバリア材 |

| EP3660105A4 (en) * | 2017-07-25 | 2021-04-21 | Showa Denko K.K. | GAS BARRIER RESIN COMPOSITION AND ITS USE |

-

2003

- 2003-08-05 JP JP2003286506A patent/JP2004091775A/ja active Pending

Cited By (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2007070410A (ja) * | 2005-09-05 | 2007-03-22 | Kuraray Co Ltd | 熱可塑性エラストマー組成物、成形品および複層成形品 |

| JP2007091856A (ja) * | 2005-09-28 | 2007-04-12 | Kuraray Co Ltd | 熱可塑性エラストマー組成物、成形品および複層成形品 |

| JP2009062520A (ja) * | 2007-08-09 | 2009-03-26 | Nippon Polyethylene Kk | ポリエチレン系成形材料及びその成形体 |

| JP2017043691A (ja) * | 2015-08-26 | 2017-03-02 | Dic株式会社 | ガス又は水蒸気バリア性樹脂組成物、およびバリア材 |

| JP2017043692A (ja) * | 2015-08-26 | 2017-03-02 | Dic株式会社 | ガス又は水蒸気バリア性樹脂組成物、及びガスバリア材 |

| EP3660105A4 (en) * | 2017-07-25 | 2021-04-21 | Showa Denko K.K. | GAS BARRIER RESIN COMPOSITION AND ITS USE |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| WO2013094763A1 (ja) | 熱可塑性樹脂組成物及びその製造方法並びに成形体 | |

| KR101007533B1 (ko) | 열가소성 중합체 조성물, 성형품 및 다층구조체 | |

| JP5457030B2 (ja) | 酸素吸収性樹脂組成物 | |

| WO2003072653A1 (fr) | Composition de resine et structures multicouches | |

| CN109844024B (zh) | 热塑性树脂组合物、其制造方法和成型体 | |

| JP3959421B2 (ja) | スチレン系エラストマー組成物 | |

| CN110564049B (zh) | 纤维增强树脂组合物及其制造方法 | |

| JP2004091775A (ja) | オレフィン系重合体組成物 | |

| JPH09183910A (ja) | 結晶性熱可塑性樹脂組成物 | |

| KR20060009361A (ko) | 마스터배치 형태의 나노미터 규모의 충전제를 갖는올레핀계 열가소성 중합체 조성물 | |

| JP2885507B2 (ja) | ポリプロピレン樹脂組成物からなる高剛性部品 | |

| KR20190064875A (ko) | 유리섬유 강화 폴리프로필렌 수지 조성물, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 성형품 | |

| JP2007106924A (ja) | 樹脂組成物およびその成形体 | |

| JP5311367B2 (ja) | 難燃性ポリプロピレン樹脂組成物及びその製造方法 | |

| JPH0496957A (ja) | 高衝撃性部品用ポリプロピレン組成物 | |

| JP4653812B2 (ja) | 多層構造体及びその製造方法 | |

| JP4062080B2 (ja) | ガスバリア性を有する熱可塑性重合体組成物 | |

| EP1553136A1 (en) | Polyolefin resin composition | |

| JPWO2005097904A1 (ja) | 熱可塑性樹脂組成物および該熱可塑性樹脂組成物から得られる成形体 | |

| JP2007063475A (ja) | 自動車用内外装材及びそれを用いた成形品 | |

| JP2002167484A (ja) | ポリプロピレン系樹脂組成物およびその製造方法 | |

| JP2000281841A (ja) | 層状珪酸塩複合材料、その製造方法および該複合材料からなる成形体 | |

| JP5068971B2 (ja) | マスターバッチ組成物、複合材料組成物、複合材料成型体、およびその製造方法 | |

| WO2006106780A1 (ja) | 酸素吸収性樹脂組成物とそれを用いた成形品および積層体 | |

| KR20040069564A (ko) | 폴리프로필렌-층상구조점토 나노복합체 조성물 및 그의제조방법 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20051004 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20051004 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20071225 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20080108 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080305 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20090317 |