以下、添付図面に従って本開示の技術に係る実施形態の一例について説明する。

先ず、以下の説明で使用される用語の意味について説明する。以下の説明において、MEMSとは、“Micro Electro Mechanical Systems”の略称を指す。また、以下の説明において、I/Fとは、“Interface”の略称を指す。また、以下の説明において、I/Oとは、インプット・アウトプット・インタフェースの略称を指す。また、以下の説明において、USBとは、“universal serial bus”の略称を指す。また、以下の説明において、IDとは、“IDentification”の略称を指す。

また、以下の説明において、CPUとは、“Central Processing Unit”の略称を指す。また、以下の説明において、RAMとは、“Random Access Memory”の略称を指す。また、以下の説明において、HDDとは、“Hard Disk Drive”の略称を指す。また、以下の説明において、EEPROMとは、“Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory”の略称を指す。また、以下の説明において、SSDとは、“Solid State Drive”の略称を指す。また、以下の説明において、DVD-ROMとは、“Digital Versatile Disc Read Only Memory”の略称を指す。

また、以下の説明において、ASICとは、“Application Specific Integrated Circuit”の略称を指す。また、以下の説明において、FPGAとは、“Field-Programmable Gate Array”の略称を指す。また、以下の説明において、“PLD”とは、“Programmable Logic Device”の略称を指す。また、以下の説明において、LANとは、“Local Area Network”の略称を指す。

また、本実施形態において、左右方向とは、例えば、患者の右眼の瞳孔の中心と左眼の瞳孔の中心とを通る直線の方向を指す。なお、以下では、説明の便宜上、「左右方向」を「X方向」とも称し、被検眼の瞳孔の中心から被検眼の後極に向かう方向を「Z方向」と称し、X方向及びZ方向の双方に対して垂直な方向を「Y方向」と称する。

[第1実施形態]

一例として図1に示すように、眼科システム10は、患者に対する視野の検査(以下、単に「視野検査」と称する)に供するシステムである。本実施形態では、視野検査が、患者(被検者)の被検眼の網膜にレーザ光を照射することで実現される。なお、レーザ光は、本開示の技術に係る「光源からの光」及び「視野検査に用いられる光源に基づく光である視野検査光」の一例である。

眼科システム10は、複数台のウエアラブル端末装置12と、管理装置14と、サーバ装置15と、ビューワ17と、を含む。なお、ウエアラブル端末装置12は、本開示の技術に係る眼科機器及びウエアラブル型眼科機器の一例である。

ウエアラブル端末装置12は、本開示の技術に係るアイウエア端末の一例であるアイウエア端末装置16、制御装置18、及び光分岐部20を含む。

アイウエア端末装置16は、患者に装着される眼鏡型の端末装置の一種である。ここで言う「患者」とは、眼底に疾患を有する患者を指す。なお、患者は、本開示の技術に係る被検者の一例である。

アイウエア端末装置16は、一般的な眼鏡と同様に、リム22及びテンプル24を備えている。また、アイウエア端末装置16は、光学系27を備えている。

リム22は、光学系27を保持している。テンプル24は、左側テンプル24Lと右側テンプル24Rとに大別される。左側テンプル24Lの一端部は、リム22の左端部に取り付けられており、右側テンプル24Rは、リム22の右端部に取り付けられている。

左側テンプル24Lは、耳掛け部24L1を有する。右側テンプル24Rは、耳掛け部24R1を有する。耳掛け部24L1は、患者の左耳に掛けられ、耳掛け部24R1は、患者の右耳に掛けられる。

耳掛け部24L1には、スピーカ140が設けられている。スピーカ140は、制御装置18の制御下で、音声を出力する。スピーカ140は、患者の鼓膜に音波を直接当てるスピーカであってもよいし、振動を患者の鼓膜に間接的に伝達する骨伝導式のスピーカであってもよい。なお、スピーカ140は、患者の聴覚に働きかけることで患者に情報を通知する通知部の一例である。

制御装置18は、例えば、患者が把持したり、患者が自身の衣服又は身体等に装着したりして用いられる。制御装置18は、応答ボタン19を備えている。なお、応答ボタン19は、本開示の技術に係る応答部の一例である。ここでは、応答ボタン19を例示しているが、本開示の技術はこれに限定されない。例えば、応答ボタン19に代えてタッチパネルを用いてもよいし、患者がレーザ光を知覚したことに応答する場合の患者の音声をマイクで取得し、マイクで取得した音声を認識する音声認識装置を用いてもよい。この場合、タッチパネル及び音声認識装置は、患者からの働きかけに応じて、後述する応答情報を出力する。

応答ボタン19は、患者によって操作され、患者による操作に応じた情報を出力する。応答ボタン19は、レーザ光が被検眼44(図2参照)の網膜46(図2参照)に照射された場合にレーザ光を患者が知覚したか否かの操作を受け付ける。換言すると、応答ボタン19は、患者がレーザ光を知覚したことに応答する場合の患者による操作を受け付ける。すなわち、応答ボタンの応答情報とマーク投影位置情報とを対応させる処理を行う。

応答ボタン19は、医療サービス者の問い掛けに対して患者が応える場合に患者によって押下されることもある。なお、ここで言う「医療サービス者」とは、例えば、眼科で医師の指示のもとに視能検査を行う視機能訓練士の資格を持った医療技術者を指す。応答ボタン19と制御装置18とは無線及び/又は有線通信可能に接続されており、応答ボタン19が操作されたことによる応答情報が制御装置18に送信される。なお、制御装置18には1つの応答ボタン19が機器番号などの番号で対応付けられている。無線通信としては、例えば、Wi-Fi(登録商標)又はBluetooth(登録商標)等による通信が挙げられる。有線通信としては、ケーブルによる通信が挙げられる。

制御装置18は、管理装置14に対して無線通信可能な状態で接続されており、管理装置14と各種情報の授受を行う。制御装置18は、ケーブル25を介して光分岐部20に接続されており、光分岐部20を制御する。なお、制御装置18は、管理装置14に対して無線通信可能な状態で接続されていてもよい。

ケーブル25は、光ファイバ30及びバスライン32を含む。制御装置18は、光ファイバ30を介して光分岐部20にレーザ光を供給し、バスライン32を介して光分岐部20を制御する。

光学系27は、光分岐部20を備えている。光分岐部20は、ケーブル34,36を介してアイウエア端末装置16に接続されている。ケーブル34は、右側テンプル24Rに接続されており、ケーブル36は、左側テンプル24Lに接続されている。ケーブル34,36は共にバスライン32を含む。従って、制御装置18は、バスライン32を介してアイウエア端末装置16と各種電気信号の授受を行う。

ケーブル34は、光ファイバ38を含み、ケーブル36は、光ファイバ40を含む。光分岐部20は、制御装置18から光ファイバ30介して供給されたレーザ光を光ファイバ38及び/又は光ファイバ40に分岐させる。光分岐部20により分岐されて得られた一方のレーザ光は、光ファイバ38を介してアイウエア端末装置16に供給され、光分岐部20により分岐されて得られた他方のレーザ光は、光ファイバ40を介してアイウエア端末装置16に供給される。

光学系27は、反射ミラー42を備えている。反射ミラー42は、本開示の技術に係る反射部材の一例である。反射ミラー42は、光分岐部20からケーブル34,36を介して供給されたレーザ光を反射させることで、一例として図2に示すように、レーザ光を患者の被検眼44の網膜46に導く。なお、一例として図2に示すように、被検眼44は、右眼44Rと左眼44Lとに大別される。また、網膜46は、本開示の技術に係る右側網膜の一例である網膜46Rと、本開示の技術に係る左側網膜の一例である網膜46Lとに大別される。

反射ミラー42は、右眼用反射ミラー42Rと左眼用反射ミラー42Lとに大別される。右眼用反射ミラー42Rは、アイウエア端末装置16が正しく装着された状態の患者の右眼44Rの前方に位置するようにリム22に保持されている。左眼用反射ミラー42Lは、アイウエア端末装置16が正しく装着された状態の患者の左眼44Lの前方に位置するようにリム22に保持されている。

右眼用反射ミラー42Rは、光分岐部20から光ファイバ38を介して供給されたレーザ光を反射させることで、一例として図2に示すように、レーザ光を患者の右眼44Rの網膜46Rに導く。左眼用反射ミラー42Lは、光分岐部20から光ファイバ40を介して供給されたレーザ光を反射させることで、一例として図2に示すように、患者の左眼44Lの網膜46Lに導く。

アイウエア端末装置16は、右眼用インカメラ48R及び左眼用インカメラ48Lを備えている。右眼用インカメラ48R及び左眼用インカメラ48Lは、制御装置18の制御下で、被写体を撮影する。

右眼用インカメラ48R及び左眼用インカメラ48Lは、リム22の上縁部に取り付けられている。右眼用インカメラ48Rは、Y方向において右眼用反射ミラー42Rとずれた位置に設けられており、右眼44Rの前方領域の斜め上方から被写体として右眼44Rの前眼部を撮影する。左眼用インカメラ48Lは、Y方向において左眼用反射ミラー42Lとずれた位置に設けられており、左眼44Lの前方領域の斜め上方から被写体として左眼44Lの前眼部を撮影する。なお、右眼用インカメラ48R及び左眼用インカメラ48Lは、本開示の技術に係る前眼部カメラの一例である。また、ここでは、右眼用インカメラ48R及び左眼用インカメラ48Lを例示したが、本開示の技術はこれに限定されない。例えば、右眼用インカメラ48R及び左眼用インカメラ48Lに代えて、右眼44Rの前眼部と左眼44Lの前眼部との双方を撮影する単一のカメラを適用してもよい。

管理装置14は、複数台のウエアラブル端末装置12の各々による視野検査の管理を一元的に行う。ここで、ウエアラブル端末装置12による視野検査とは、換言すると、ウエアラブル端末装置12を用いた視野検査を意味する。また、ここで、視野検査の管理とは、例えば、視野検査に用いられるレーザ光の管理と、レーザ光が網膜46に照射されることで、照射されたレーザ光を患者が視覚的に知覚したことを示す知覚情報の管理と、を含む管理を指す。

制御装置18は、管理装置14からの指示に従って、レーザ光を、光ファイバ30,38,40を介してアイウエア端末装置16に供給する。

なお、本実施形態では、ウエアラブル端末装置12と管理装置14との間で無線通信が行われる例を挙げて説明しているが、本開示の技術はこれに限定されるものではない。例えば、ウエアラブル端末装置12と管理装置14との間で有線通信が行われるようにしてもよい。

サーバ装置15は、管理装置14及び/又はビューワ17等の外部装置からの要求に応じた情報の提供及び/又は情報処理を行い、且つ、複数の患者の個人情報を一元的に管理する。サーバ装置15は、ケーブル23を介して管理装置14に接続されており、管理装置14との間で各種情報の授受を行う。ケーブル23の一例としては、LANケーブルが挙げられる。なお、本実施形態では、サーバ装置15と管理装置14との間で有線通信が行われる場合を例示しているが、本開示の技術はこれに限定されるものではなく、サーバ装置15と管理装置14との間で無線通信が行われるようにしてもよい。

一例として図2に示すように、光学系27は、レーザ光を網膜46R及び/又は網膜46Lに導く。光学系27は、スキャナ28及び反射ミラー42を有する。スキャナ28は、制御装置18から光分岐部20を介いて供給されたレーザ光を走査する。反射ミラー42は、スキャナ28により走査されたレーザ光を網膜46に反射させる。

光学系27は、右眼用光学系27Rと左眼用光学系27Lとを有する。光分岐部20は、制御装置18から光ファイバ30を介して供給されたレーザ光を右眼用光学系27Rと左眼用光学系27Lとに分岐させる。

右眼用光学系27Rは、光分岐部20から光ファイバ38を介して供給されたレーザ光を網膜46Rに導く。左眼用光学系27Lは、光分岐部20から光ファイバ40を介して供給されたレーザ光を網膜46Lに導く。

スキャナ28は、右眼用スキャナ28Rと左眼用スキャナ28Lとを有する。右眼用光学系27Rは、右眼用スキャナ28Rと右眼用反射ミラー42Rとを有する。左眼用光学系27Lは、左眼用スキャナ28Lと左眼用反射ミラー42Lとを有する。

右眼用スキャナ28Rは、MEMSミラー54,56及び右眼用反射ミラー42Rを有し、光分岐部20から光ファイバ38を介して供給されたレーザ光を走査する。右眼用照射部52は、光分岐部20から光ファイバ38を介して供給されたレーザ光を照射する。右眼用照射部52によるレーザ光の照射方向には、MEMSミラー54が配置されており、MEMSミラー54は、右眼用照射部52から照射されたレーザ光を反射させることで、MEMSミラー56に導く。MEMSミラー56は、MEMSミラー54によって導かれたレーザ光を反射させることで、右眼用反射ミラー42Rに導く。

ここで、例えば、MEMSミラー54はY方向にレーザ光を走査し、MEMSミラー56はX方向にレーザ光を走査する。MEMSミラー54,56により網膜に対して二次元走査が可能となり、映像を二次元走査して網膜へ投影することが可能となる。

なお、MEMSミラー54をX方向の走査とし、MEMSミラー56をY方向の走査とするようにしてもよいことは言うまでもない。

更に、右眼用スキャナ28Rは、反射ミラー42RとXY方向に走査可能なMEMSミラー56とするようにしてもよい。

右眼用反射ミラー42Rは、右眼用スキャナ28Rにより走査されたレーザ光を網膜46Rに反射させる。

右眼用反射ミラー42Rは、湾曲面42R1を有する。湾曲面42R1は、アイウエア端末装置16が装着された状態の患者の右眼44Rから見て凹状に形成された面であり、MEMSミラー56によって導かれたレーザ光を反射させることで、右眼44Rの瞳孔下の水晶体64Rを通して右眼44Rの網膜46Rにレーザ光を導く。

左眼用スキャナ28Lは、MEMSミラー60,62及び左眼用反射ミラー42Lを有し、光分岐部20から光ファイバ40を介して供給されたレーザ光を走査する。左眼用照射部58は、光分岐部20から光ファイバ40を介して供給されたレーザ光を照射する。左眼用照射部58によるレーザ光の照射方向には、MEMSミラー60が配置されており、MEMSミラー60は、左眼用照射部58から照射されたレーザ光を反射させることで、MEMSミラー62に導く。MEMSミラー62は、MEMSミラー60によって導かれたレーザ光を反射させることで、左眼用反射ミラー42Lに導く。

ここで、例えば、MEMSミラー60はY方向にレーザ光を走査し、MEMSミラー62はX方向にレーザ光を走査する。MEMSミラー60,62により網膜に対して二次元走査が可能となり、映像を二次元走査して網膜へ投影することが可能となる。

なお、MEMSミラー60をX方向の走査、MEMSミラー62をY方向の走査とするようにしてもよいことは言うまでもない。

更に、左眼用スキャナ28Lは、反射ミラー42LとXY方向に走査可能なMEMSミラー56とするようにしてもよい。

図2に示す例では、MEMSミラー54,56,60,62が例示されているが、本開示の技術はこれに限定されるものではない。例えば、MEMSミラー54,56,60,62に代えて、又は、MEMSミラー54,56,60,62のうちの少なくとも1つと共に、ガルバノミラー及び/又はポリゴンミラー等の、電気的に反射面の位置を制御可能なミラーを用いてもよい。

左眼用反射ミラー42Lは、左眼用スキャナ28Lにより走査されたレーザ光を網膜46Lに反射させる。

左眼用反射ミラー42Lは、湾曲面42L1を有する。湾曲面42L1は、アイウエア端末装置16が装着された状態の患者の左眼44Lから見て凹状に形成された面であり、MEMSミラー62によって導かれたレーザ光を反射させることで、左眼46Rの瞳孔下の水晶体64Lを通して左眼44Lの網膜46Lにレーザ光を導く。

なお、以下では、説明の便宜上、水晶体64R,64Lを区別して説明する必要がない場合、「水晶体64」と称する。

光学系27は、右眼用スライド機構70R、左眼用スライド機構70L、右眼用駆動源72R、及び左眼用駆動源72Lを備えている。右眼用駆動源72R及び左眼用駆動源72Lの一例としては、ステッピングモータ、ソレノイド、又は圧電素子などが挙げられる。なお、以下では、説明の便宜上、右眼用駆動源72R及び左眼用駆動源72Lを区別して説明する必要がない場合、「ミラー駆動源72」と称する。

右眼用スライド機構70Rは、リム22に取り付けられており、右眼用反射ミラー42Rを左右方向にスライド可能に保持している。右眼用スライド機構70Rは、右眼用駆動源72Rに接続されており、右眼用駆動源72Rによって生成された動力を受けることで、右眼用反射ミラー42Rを左右方向にスライドさせる。

左眼用スライド機構70Lは、リム22に取り付けられており、左眼用反射ミラー42Lを左右方向にスライド可能に保持している。左眼用スライド機構70Lは、左眼用駆動源72Lに接続されており、左眼用駆動源72Lによって生成された動力を受けることで、左眼用反射ミラー42Lを左右方向にスライドさせる。

なお、本実施形態に係る眼科システム10では、マックスウェル視光学系によって被検眼44の網膜46に対してレーザ光に基づく映像が投影される。ここで言う「マックスウェル視光学系」とは、被検眼44の瞳孔下の水晶体64でレーザ光が収束され、水晶体64で収束されたレーザ光が被検眼44の網膜46に照射されることで、レーザ光に基づく映像が被検眼44の網膜46に投影される光学系を指す。本実施形態に係る眼科システム10では、スキャナ28及びミラー駆動源72が制御装置18によって制御されることで、マックスウェル視光学系が実現される。

一例として図3に示すように、管理装置14は、主制御部80、無線通信部82、受付デバイス84、タッチパネル・ディスプレイ86、及び外部I/F88を備えている。

主制御部80は、CPU90、一次記憶部92、二次記憶部94、バスライン96、及びI/O98を含む。CPU90、一次記憶部92、及び二次記憶部94は、バスライン96を介して接続されている。バスライン96には、I/O98が接続されている。なお、本実施形態では、CPU90として単数のCPUを採用しているが、CPU90に代えて複数のCPUを採用してもよい。

CPU90は、管理装置14の全体を制御する。一次記憶部92は、各種プログラムの実行時のワークエリア等として用いられる揮発性のメモリであり、一次記憶部92の一例としては、RAMが挙げられる。二次記憶部94は、管理装置14の基本的な動作を制御するプログラム及び各種パラメータ等を記憶する不揮発性のメモリである。二次記憶部94の一例としては、HDD、EEPROM、又はフラッシュメモリ等が挙げられる。

無線通信部82は、I/O98に接続されている。CPU90は、制御装置18への送信対象とされる電気信号を無線通信部82に出力する。無線通信部82は、CPU90から入力された電気信号を電波で制御装置18に送信する。また、無線通信部82は、制御装置18からの電波を受信し、受信した電波に応じた電気信号をCPU90に出力する。

なお、無線通信部112は、本開示の技術に係る通信部の一例である。すなわち、無線通信部82は、ウエアラブル端末装置12に対して、ウエアラブル端末装置12を制御する制御情報であって、患者の両眼のうちの眼科検査の検査対象眼を指示する指示情報を有する制御情報をウエアラブル端末装置12に対して送信する。

受付デバイス84は、タッチパネル84A、キーボード84B、及びマウス84Cを含み、タッチパネル84A、キーボード84B、及びマウス84Cは、I/O98に接続されている。従って、CPU90は、タッチパネル84A、キーボード84B、及びマウス84Cの各々によって受け付けられた各種指示を把握することができる。

外部I/F88は、サーバ装置15、パーソナル・コンピュータ、及び/又はUSBメモリ等の外部装置に接続され、外部装置とCPU90との間の各種情報の送受信を司る。なお、図3に示す例では、外部I/F88は、ケーブル23を介してサーバ装置15に接続されている。

タッチパネル・ディスプレイ86は、ディスプレイ86A及びタッチパネル84Aを含む。ディスプレイ86Aは、本開示の技術に係る表示部の一例である。ディスプレイ86Aは、I/O98に接続されており、CPU90の制御下で、映像を含む各種情報を表示する。タッチパネル84Aは、透過型のタッチパネルであり、ディスプレイ86Aに重ねられている。

二次記憶部94は、端末管理プログラム94A、表示制御プログラム94B、及び通信エラー対応プログラム94Cを記憶している。以下では、説明の便宜上、端末管理プログラム94A、表示制御プログラム94B、及び通信エラー対応プログラム94Cを区別して説明する必要がない場合、これらを「管理装置側プログラム」と称する。

CPU90は、二次記憶部94から管理装置側プログラムを読み出し、読み出した管理装置側プログラムを一次記憶部92に展開する。そして、CPU90は、一次記憶部92に展開した管理装置側プログラムを実行する。

制御装置18は、前述した応答ボタン19の他に、主制御部110、無線通信部112、レーザ光源114、及び光源制御回路116を備えている。

主制御部110は、CPU120、一次記憶部122、二次記憶部124、バスライン126、及びI/O128を含む。CPU120、一次記憶部122、及び二次記憶部124は、バスライン126を介して接続されている。バスライン126には、I/O128が接続されている。なお、本実施形態では、CPU120として単数のCPUを採用しているが、CPU120に代えて複数のCPUを採用してもよい。

CPU120は、ウエアラブル端末装置12の全体を制御する。一次記憶部122は、各種プログラムの実行時のワークエリア等として用いられる揮発性のメモリであり、一次記憶部122の一例としては、RAMが挙げられる。二次記憶部124は、ウエアラブル端末装置12の基本的な動作を制御するプログラム及び各種パラメータ等を記憶する不揮発性のメモリである。二次記憶部124の一例としては、HDD、EEPROM、又はフラッシュメモリ等が挙げられる。

応答ボタン19は、I/O128に接続されており、応答ボタン19が押下されると、応答信号が応答ボタン19からCPU120に出力される。

無線通信部112は、ウエアラブル端末装置12による視野検査の管理を管理装置14に対して行わせるように管理装置14との間で無線通信を行う。無線通信部112は、I/O128に接続されている。CPU120は、管理装置14への送信対象とされる電気信号を無線通信部112に出力する。無線通信部112は、CPU120から入力された電気信号を電波で管理装置14に送信する。また、無線通信部112は、管理装置14からの電波を受信し、受信した電波に応じた電気信号をCPU120に出力する。

レーザ光源114は、光ファイバ30を介して光分岐部20に接続されている。レーザ光源114は、レーザ光を生成し、生成したレーザ光を、光ファイバ30を介して光分岐部20に射出する。

レーザ光源114は、光源制御回路116に接続されている。光源制御回路116は、I/O128に接続されている。光源制御回路116は、CPU120の指示に従って光源制御信号をレーザ光源に供給することで、レーザ光源114を制御する。

一例として図5に示すように、レーザ光源114は、R光源114A、G光源114B、B光源114C、及びミラーユニット130を備えている。

R光源114Aは、R(赤色)、G(緑色)、及びB(青色)のうちのRのレーザ光であるRレーザ光を射出する。G光源114Bは、R、G、及びBのうちのGのレーザ光であるGレーザ光を射出する。B光源114Cは、R、G、及びBのうちのBのレーザ光であるBレーザ光を射出する。なお、ここでは、レーザ光源114がR光源114A、G光源114B、及びB光源114Cを備えている場合を例示しているが、本開示の技術はこれに限定されるものではない。例えば、レーザ光源114は、IR光源(図示省略)を備えていてもよい。ここで、「IR」とは、“near-infrared”の略称を意味する。IR光源は、SLO及び/又はOCTによる撮影用のレーザ光である近赤外光を射出する。

ミラーユニット130は、第1ミラー130A、第2ミラー130B、及び第3ミラー130Cを備えている。第1ミラー130A、第2ミラー130B、及び第3ミラー130Cのうち、第2ミラー130Bは、ダイクロイックミラーであり、Bレーザ光を透過させ、且つ、Gレーザ光を反射する。第3ミラー130Cは、ダイクロイックミラーであり、Rレーザ光を透過させ、且つ、Gレーザ光及びBレーザ光を反射する。

第1ミラー130Aは、B光源114CによるBレーザ光の射出方向に配置されており、B光源114Cから射出されたBレーザ光を反射させることで、第2ミラー130BにBレーザ光を導く。

第2ミラー130Bは、G光源114BによるGレーザ光の射出方向であり、且つ、第1ミラー130Aで反射されたBレーザ光の進行方向に配置されている。第2ミラー130Bは、G光源114Bから射出されたGレーザ光を反射させることで、第1ミラー130AにGレーザ光を導き、且つ、第1ミラー130Aで反射されたBレーザ光を透過させることで、第1ミラー130AにBレーザ光を導く。

第3ミラー130Cは、R光源114AによるRレーザ光の射出方向であり、且つ、第2ミラー130Bで反射されたGレーザ光の進行方向であり、且つ、第2ミラー130Bを透過したGレーザ光の進行方向に配置されている。第3ミラー130Cは、R光源114Aから射出されたRレーザ光を透過させる。また、第3ミラー130Cは、Rレーザ光と同方向にGレーザ光及びBレーザ光を反射させることで、Rレーザ光、Gレーザ光及びBレーザ光を外部に射出する。なお、本実施形態では、説明の便宜上、レーザ光源114から外部に射出されるRレーザ光、Gレーザ光、及びBレーザ光を、単に「レーザ光」と称する。

一例として図3に示すように、バスライン32は、I/O128に接続されており、光分岐部20は、バスライン32に接続されている。従って、光分岐部20は、CPU120の制御下で動作する。

一例として図6に示すように、光分岐部20は、右眼用シャッタ121R、左眼用シャッタ121L、第1スライド機構122R、第2スライド機構122L、第1シャッタ用駆動源134R、第2シャッタ用駆動源134L、ビームスプリッタ136、及び反射ミラー138を備えている。

なお、以下では、説明の便宜上、右眼用シャッタ121R及び左眼用シャッタ121Lを区別して説明する必要がない場合、「シャッタ121」と称する。

ビームスプリッタ136は、レーザ光源114から光ファイバ130を介して供給されたレーザ光を反射させ、且つ、透過させる。ビームスプリッタ136で反射したレーザ光である左眼用レーザ光は、光ファイバ40(図1及び図2参照)の入口に向けて進行する。

反射ミラー138は、ビームスプリッタ136を透過したレーザ光を反射する。反射ミラー138で反射したレーザ光である右眼用レーザ光は、光ファイバ38(図1及び図2参照)の入口に向けて進行する。

第1スライド機構122Rは、右眼用シャッタ121Rを第1位置P1と第2位置P2との間でスライド可能に保持している。第1位置P1とは、右眼用レーザ光を通過させて光ファイバ38の入口に導く位置を指し、第2位置P2とは、右眼用レーザ光を遮蔽する位置を指す。

第2スライド機構122Lは、左眼用シャッタ121Lを第3位置P3と第4位置P4との間でスライド可能に保持している。第3位置P3とは、左眼用レーザ光を通過させて光ファイバ40の入口に導く位置を指し、第4位置P4とは、左眼用レーザ光を遮蔽する位置を指す。

第1シャッタ用駆動源134R及び第2シャッタ用駆動源134Lの一例としては、ステッピングモータ、ソレノイド、又は圧電素子などが挙げられる。第1シャッタ用駆動源134R及び第2シャッタ用駆動源134Lは、バスライン32に接続されており、第1シャッタ用駆動源134R及び第2シャッタ用駆動源134Lは、CPU120の制御下で作動する。

第1スライド機構122Rは、第1シャッタ用駆動源134Rに接続されており、第1シャッタ用駆動源134Rによって生成された動力を受けることで右眼用シャッタ121Rを第1位置P1と第2位置P2との間でスライドさせる。

第2スライド機構122Lは、第2シャッタ用駆動源134Lに接続されており、第2シャッタ用駆動源134Lによって生成された動力を受けることで左眼用シャッタ121Lを第3位置P3と第4位置P4との間でスライドさせる。

なお、図6に示す例では、右眼用シャッタ121Rが第1位置P1に配置されているので、右眼用レーザ光は光ファイバ38に供給され、左眼用シャッタ121Lが第4位置P4に配置されているので、左眼用レーザ光は左眼用シャッタ121Lによって遮蔽される。

一例として図3に示すように、スピーカ140は、バスライン32に接続されており、CPU120の制御下で音声を出力する。

バスライン32には、右眼用駆動源72R及び左眼用駆動源72Lが接続されており、CPU120は、右眼用駆動源72R及び左眼用駆動源72Lを制御する。

バスライン32には、右眼用インカメラ48R及び左眼用インカメラ48Lが接続されており、CPU120は、左眼用インカメラ48L及び右眼用インカメラ48Rとの間で各種情報の授受を行う。

バスライン32には、右眼用照射部52、左眼用照射部58、及びMEMSミラー54,56,60,62が接続されており、CPU120は、右眼用照射部52、左眼用照射部58、及びMEMSミラー54,56,60,62を制御する。

バスライン32には、装着検出器139が接続されている。装着検出器139は、例えば、感圧センサである。装着検出器139は、アイウエア端末装置16のフレームに設けられており、アイウエア端末装置16が正しく装着されたことを検出する。CPU120は、装着検出器139での検出結果を取得する。なお、アイウエア端末装置350のフレームとは、例えば、リム22及びテンプル24を指す。

二次記憶部124は、端末側プログラム124Aを記憶している。CPU120は、二次記憶部124から端末側プログラム124Aを読み出し、読み出した端末側プログラム124Aを一次記憶部122に展開する。そして、CPU120は、一次記憶部122に展開した端末側プログラム124Aを実行する。

一例として図4に示すように、サーバ装置15は、主制御部150、受付デバイス154、タッチパネル・ディスプレイ156、及び外部I/F158を備えている。

主制御部150は、CPU160、一次記憶部162、二次記憶部164、バスライン166、及びI/O168を含む。CPU160、一次記憶部162、及び二次記憶部164は、バスライン166を介して接続されている。バスライン166には、I/O168が接続されている。なお、本実施形態では、CPU160として単数のCPUを採用しているが、CPU160に代えて複数のCPUを採用してもよい。

CPU160は、サーバ装置15の全体を制御する。一次記憶部162は、各種プログラムの実行時のワークエリア等として用いられる揮発性のメモリであり、一次記憶部162の一例としては、RAMが挙げられる。二次記憶部164は、サーバ装置164の基本的な動作を制御するプログラム及び各種パラメータ等を記憶する不揮発性のメモリである。二次記憶部164の一例としては、HDD、EEPROM、又はフラッシュメモリ等が挙げられる。

受付デバイス154は、タッチパネル154A、キーボード154B、及びマウス154Cを含み、タッチパネル154A、キーボード154B、及びマウス154Cは、I/O168に接続されている。従って、CPU160は、タッチパネル154A、キーボード154B、及びマウス154Cの各々によって受け付けられた各種指示を把握することができる。

外部I/F158は、管理装置14、パーソナル・コンピュータ、及び/又はUSBメモリ等の外部装置に接続され、外部装置とCPU160との間の各種情報の送受信を司る。なお、図3に示す例では、外部I/F158は、ケーブル23を介して管理装置14の外部I/F88に接続されている。

タッチパネル・ディスプレイ156は、ディスプレイ156A及びタッチパネル154Aを含む。ディスプレイ86Aは、I/O168に接続されており、CPU160の制御下で、映像を含む各種情報を表示する。タッチパネル154Aは、透過型のタッチパネルであり、ディスプレイ156Aに重ねられている。

二次記憶部164は、患者情報164A及びサーバ側プログラム164Bを記憶している。

患者情報164Aは、患者に関する情報である。本実施形態において、患者情報164Aには、患者のプロフィール情報164A1(例えば、患者を特定するID、患者の名前、患者の性別、患者の年齢、身体情報、過去の治療歴、来院状況など現在の患者情報から、疾患のリスクや身体状態など)と、患者に対して行われた検眼情報164A2(例えば、角膜屈折力、角膜波面収差、視力、近視/遠視/乱視、視野、眼軸長、眼底写真などの別の検眼機器(屈折力測定器、眼軸長測定器、視力検査器、前眼部測定器、後眼部測定器など)により得られた患者の右眼/左眼に関する情報)と、を含む。

一例として図4に示すように、ビューワ17は、主制御部17A、タッチパネル・ディスプレイ17B、受付デバイス17D、及び外部I/F17Mを備えている。

主制御部17Aは、CPU17H、一次記憶部17I、二次記憶部17J、バスライン17K、及びI/O17Lを含む。CPU17H、一次記憶部17I、及び二次記憶部17Jは、バスライン17Kを介して接続されている。バスライン17Kには、I/O17Lが接続されている。なお、本実施形態では、CPU17Hとして単数のCPUを採用しているが、CPU17Hに代えて複数のCPUを採用してもよい。

CPU17Hは、ビューワ17の全体を制御する。一次記憶部17Iは、各種プログラムの実行時のワークエリア等として用いられる揮発性のメモリであり、一次記憶部17Iの一例としては、RAMが挙げられる。二次記憶部17Jは、ビューワ17の基本的な動作を制御するプログラム及び各種パラメータ等を記憶する不揮発性のメモリである。二次記憶部17Jの一例としては、HDD、EEPROM、又はフラッシュメモリ等が挙げられる。二次記憶部164は、ビューワ側プログラム17J1を記憶している。

受付デバイス17Dは、タッチパネル17E、キーボード17F、及びマウス17Gを含み、タッチパネル17E、キーボード17F、及びマウス17Gは、I/O17Lに接続されている。従って、CPU17Hは、タッチパネル17E、キーボード17F、及びマウス17Gの各々によって受け付けられた各種指示を把握することができる。

外部I/F17Mは、管理装置14、サーバ装置15、パーソナル・コンピュータ、及び/又はUSBメモリ等の外部装置に接続され、外部装置とCPU17Hとの間の各種情報の送受信を司る。なお、図4に示す例では、外部I/F17Mは、ケーブル23を介して管理装置14の外部I/F88及びサーバ装置15の外部I/F158に接続されている。

タッチパネル・ディスプレイ17Bは、ディスプレイ17C及びタッチパネル17Eを含む。ディスプレイ17Cは、I/O17Lに接続されており、CPU17Hの制御下で、映像を含む各種情報を表示する。タッチパネル17Eは、透過型のタッチパネルであり、ディスプレイ17Cに重ねられている。

CPU160は、二次記憶部164からサーバ側プログラム164Bを読み出し、読み出したサーバ側プログラム164Bを一次記憶部162に展開する。そして、CPU160は、一次記憶部162に展開したサーバ側プログラム164Bを実行する。

ウエアラブル端末装置12に含まれる主制御部110のCPU120は、端末側プログラム124Aを実行することで、一例として図14に示すように、制御部170及び処理部172として動作する。

処理部172は、CPU120を制御部170として動作させるために必要な処理を行う。制御部170は、レーザ光が網膜46R及び/又は網膜46Lに照射されることで網膜46R及び/又は網膜46Lの視野検査が行われるように光学系27を制御する。

また、処理部172は、本開示の技術に係る第1処理部の一例であり、応答ボタン19の操作に応じた処理を行う。応答ボタン19の操作に応じた処理とは、例えば、後述のマーク投影位置情報を一次記憶部122に記憶する処理、及び/又は、応答ボタン19から入力された応答信号に応じて知覚情報を出力する処理を指す。なお、知覚情報とは、患者がレーザ光を視覚的に知覚したことを示す情報を指す。

更に、処理部172は、本開示の技術に係る第2処理部の一例であり、視野検査の進捗状況に関する情報を送信する処理を行う。視野検査の進捗状況に関する情報の送信先は、例えば、管理装置14であるが、本開示の技術はこれに限定されるものではない。例えば、視野検査の進捗状況に関する情報が、管理装置14以外のパーソナル・コンピュータ及び/又はサーバ装置などの外部装置に送信されるようにしてもよい。

管理装置14に含まれる主制御部80のCPU90は、端末管理プログラム94Aを実行することで、一例として図14に示すように、処理部180及び取得部182として動作する。また、CPU90は、表示制御プログラム94Bを実行することで、一例として図14に示すように、処理部180及び表示制御部184として動作する。

処理部180は、CPU90を取得部182及び表示制御部184として動作させるために必要な処理を行う。取得部182は、視野検査の結果を示す検査結果情報を取得する。検査結果情報の一例としては、後述の視野欠損マップ情報が挙げられる(図9Bのステップ258V参照)。

表示制御部184は、視野検査の進捗状況に応じた画面である進捗状況画面190(図13参照)を生成し、生成した進捗状況画面190を含む画像を示す画像信号を出力する。ディスプレイ86Aは、表示制御部184から入力された画像信号に基づいて進捗状況画面190を表示する。すなわち、表示制御部184は、ディスプレイ86Aに対して、進捗状況画面190を表示させるように、ディスプレイ86Aを制御する。表示制御部184は、無線通信部82,112を介してウエアラブル端末装置12と管理装置14とが通信を行うことで、ウエアラブル端末装置12から視野検査の進捗状況を示す進捗状況情報を取得する。表示制御部184は、進捗状況情報に基づいて進捗状況画面190を生成し、生成した進捗状況画面190をディスプレイ86Aに対して表示させるようにディスプレイ86Aを制御する。

なお、本実施形態では、一例として図13に示すように、進捗状況画面190は、第1進捗状況画面190A、第2進捗状況画面190B、第3進捗状況画面190C、第4進捗状況画面190D、第5進捗状況画面190E、及び第6進捗状況画面190Fに大別される。すなわち、ディスプレイ86Aには、第1進捗状況画面190A、第2進捗状況画面190B、第3進捗状況画面190C、第4進捗状況画面190D、第5進捗状況画面190E、及び第6進捗状況画面190Fが表示される。

次に、眼科システム10の本開示の技術に係る部分の作用について説明する。

先ず、端末管理処理の実行開始の指示が受付デバイス84によって受け付けられた場合にCPU90が端末管理プログラム94Aを実行することで実現される端末管理処理について図7A及び図7Bを参照して説明する。

また、以下では、説明の便宜上、少なくとも1名の患者がウエアラブル端末装置12を適切に装備していることを前提として説明する。

また、以下では、説明の便宜上、固視標が患者に対して視認可能な状態で提示されていることを前提として説明する。

図7Aに示す端末管理処理では、先ず、ステップ200で、処理部180は、受付デバイス84及び/又はサーバ装置15によって必要な情報が全て受け付けられたか否かを判定する。ここで言う「必要な情報」とは、検査対象眼指示情報、患者ID、及びアイウエアID等の眼科検査に要する情報を指す。検査対象眼指示情報とは、右眼44R及び左眼44Lのうちの検査対象の被検眼44を指示する情報(つまり、右眼44R、左眼44L、及び両眼の何れが検査対象かを示す情報)を指す。患者IDとは、患者を一意に特定可能な情報を指す。アイウエアIDとは、患者に装着されたウエアラブル端末装置12を一意に特定可能な情報を指す。

ステップ200において、受付デバイス84によって必要な情報が全て受け付けられていない場合は、判定が否定されて、ステップ202へ移行する。ステップ200において、受付デバイス84によって必要な情報が全て受け付けられた場合は、判定が肯定されて、ステップ206へ移行する。

ステップ202で、処理部180は、不足情報をディスプレイ86Aに対して表示させ、その後、ステップ204へ移行する。ここで、不足情報とは、例えば、眼科検査に要する情報として不足している情報が何かを示すメッセージを指す。

ステップ204で、処理部180は、端末管理処理に係る終了条件を満足したか否かを判定する。端末管理処理に係る終了条件とは、端末管理処理を終了する条件を指す。端末管理処理に係る終了条件の一例としては、所定時間が経過したとの条件、受付デバイス84が終了指示を受け付けたとの条件、及び/又は端末管理処理を強制的に終了せざるを得ない不具合がCPU90によって検出されたとの条件等が挙げられる。

ステップ204において、端末管理処理に係る終了条件を満足していない場合は、判定が否定されて、ステップ200へ移行する。ステップ204において、端末管理処理に係る終了条件を満足した場合は、判定が肯定されて、端末管理処理を終了する。

ステップ206で、処理部180は、患者情報164Aの送信を要求する送信要求情報をサーバ装置15に送信し、その後、ステップ208へ移行する。

本ステップ206の処理が実行されることで、後述のサーバ側処理に含まれるステップ256の処理によりサーバ装置15から患者情報等が送信される。ここで、患者情報等とは、少なくとも患者情報164Aを含む情報を指す。

ステップ208で、処理部180は、無線通信部82によって患者情報等が受信されたか否かを判定する。ステップ208において、患者情報等が受信されていない場合は、判定が否定されて、ステップ210へ移行する。ステップ206において、患者情報等が受信された場合は、判定が肯定されて、ステップ212へ移行する。

ステップ210で、処理部180は、端末管理処理に係る終了条件を満足したか否かを判定する。ステップ210において、端末管理処理に係る終了条件を満足していない場合は、判定が否定されて、ステップ208へ移行する。ステップ210において、端末管理処理に係る終了条件を満足した場合は、判定が肯定されて、端末管理処理を終了する。

ステップ212で、処理部180は、無線通信部82,112を介して制御装置18と通信を行うことで、アイウエア端末装置16が患者に正しく装着されているか否かを判定する。ステップ212において、アイウエア端末装置16が患者に正しく装着されていない場合は、判定が否定されて、ステップ214へ移行する。ステップ212において、アイウエア端末装置16が患者に正しく装着されている場合は、判定が肯定されて、ステップ216へ移行する。なお、アイウエア端末装置16が患者に正しく装着されているか否かは、装着検出器139による検出結果に基づいて判定される。

ステップ214で、処理部180は、端末管理処理に係る終了条件を満足したか否かを判定する。ステップ214において、端末管理処理に係る終了条件を満足していない場合は、判定が否定されて、ステップ212へ移行する。ステップ214において、端末管理処理に係る終了条件を満足した場合は、判定が肯定されて、端末管理処理を終了する。

ステップ216で、処理部180は、制御装置18と無線通信を行うことで、右眼用インカメラ48R及び左眼用インカメラ48Lに対して、被検眼44の前眼部の撮影を開始させ、その後、ステップ217へ移行する。

以下では、説明の便宜上、右眼用インカメラ48Rによって右眼44Rの前眼部が撮影されて得られた画像を右眼前眼部画像と称し、左眼用インカメラ48Lによって左眼44Lの前眼部が撮影されて得られた画像を左眼前眼部画像と称する。また、以下では、説明の便宜上、右眼前眼部画像及び左眼前眼部画像を区別して説明する必要がない場合、単に「前眼部画像」と称する。

なお、本実施形態において、左眼用インカメラ48Lによる左眼44Lの前眼部の撮影、及び右眼用インカメラ48Rによる右眼44Rの前眼部の撮影は、60fps(フレーム/秒)のフレームレートで行われる。すなわち、左眼用インカメラ48L及び右眼用インカメラ48Rを作動させることにより、被検眼44の前眼部を被写体とした動画像が処理部180によって取得される。

ステップ217で、処理部217は、調整指示情報をウエアラブル端末装置12に送信し、その後、ステップ218へ移行する。ここで、調整指示情報とは、反射ミラー42の位置の調整、レーザ光の光軸の補正、及び原点出しをウエアラブル端末装置12に指示する情報を指す。

ステップ218(図7B参照)で、処理部180は、制御装置18と無線通信を行うことで、スピーカ140に対してテスト用の音声を出力させ、スピーカ140の音声が良好か否かを判定する。テスト用の音声とは、例えば、「音が聞こえたら応答ボタンを押して下さい」等の音声を指す。従って、例えば、スピーカ140の音声が良好か否かは、スピーカ140からテスト用の音声が出力されている間に、患者によって応答ボタン19が押されたか否かによって判定される。

ステップ218において、スピーカ140の音声が良好でない場合は、判定が否定されて、ステップ220へ移行する。ステップ218において、スピーカ140の音声が良好の場合は、判定が肯定されて、ステップ222へ移行する。

ステップ220で、処理部180は、端末管理処理に係る終了条件を満足したか否かを判定する。ステップ220において、端末管理処理に係る終了条件を満足していない場合は、判定が否定されて、ステップ218へ移行する。ステップ220において、端末管理処理に係る終了条件を満足した場合は、判定が肯定されて、端末管理処理を終了する。

ステップ222で、処理部180は、受付デバイス84によって視野検査指示が受け付けられたか否かを判定する。視野検査指示とは、ウエアラブル端末装置12に対して後述の視野検査処理を実行させる指示を指す。

ステップ222において、受付デバイス84によって視野検査指示が受け付けられていない場合は、判定が否定されて、ステップ224へ移行する。ステップ222において、受付デバイス84によって視野検査指示が受け付けられた場合は、判定が肯定されて、ステップ226へ移行する。

ステップ224で、処理部180は、端末管理処理に係る終了条件を満足したか否かを判定する。ステップ224において、端末管理処理に係る終了条件を満足していない場合は、判定が否定されて、ステップ222へ移行する。ステップ224において、端末管理処理に係る終了条件を満足した場合は、判定が肯定されて、端末管理処理を終了する。

ステップ226で、処理部180は、本開示の技術の一例である視野検査指示情報をウエアラブル端末装置12に送信し、その後、ステップ228へ移行する。なお、視野検査指示情報とは、ウエアラブル端末装置12に対して後述の視野検査処理(図9A及び図9B)の実行を指示する情報を指す。また、視野検査指示情報には、ステップ200において受け付けられた必要な情報と、ステップ208において無線通信部82によって受信された患者情報等とが含まれる。

本実施形態では、端末側プログラム124Aに視野検査用の複数のマーク投影位置情報が組み込まれている。マーク投影位置情報とは、網膜46にマークを投影する位置(以下、「マーク投影位置」又は「投影位置」とも言う)を示す情報を指す。ここで言う「マーク」とは、例えば、正常な網膜46であれば白色点として知覚されるマークを指す。網膜46へのマークの投影は、レーザ光の照射により実現される。

また、マークの投影位置情報とともにレーザ光の明るさ(強度)を示す情報を組み合わせて、マーク投影情報を視野検査用に保持しておいてもよい。投影位置と明るさ情報とが組み合わされることにより、網膜の感度の情報を視野検査で得ることが可能となる。

また、端末側プログラム124A内の複数のマーク投影位置情報は、制御装置18の制御部170によってスキャナ28の制御に用いられる。すなわち、スキャナ28が制御部170によって複数のマーク投影位置情報に従って制御されることで、複数のマーク投影位置情報の各々により示される位置(マーク投影位置情報に従った投影位置)にレーザ光が照射される。

ステップ228で、取得部182は、ウエアラブル端末装置12から送信される視野欠損マップ情報が無線通信部82によって受信されたか否かを判定する。なお、視野欠損マップ情報は、後述の端末側処理に含まれるステップ260の処理が処理部172によって実行されることでウエアラブル端末装置12から送信される。

ステップ228において、ウエアラブル端末装置12から送信される視野欠損マップ情報が無線通信部82によって受信されていない場合は、判定が否定されて、ステップ230へ移行する。ステップ228において、ウエアラブル端末装置12から送信される視野欠損マップ情報が無線通信部82によって受信された場合は、判定が肯定されて、ステップ232へ移行する。

ステップ230で、処理部180は、端末管理処理に係る終了条件を満足したか否かを判定する。ステップ230において、端末管理処理に係る終了条件を満足していない場合は、判定が否定されて、ステップ228へ移行する。ステップ230において、端末管理処理に係る終了条件を満足した場合は、判定が肯定されて、端末管理処理を終了する。

ステップ232で、取得部182は、ステップ228において無線通信部82によって受信された視野欠損マップ情報を取得し、その後、ステップ234へ移行する。

ステップ234で、処理部180は、制御装置18と無線通信を行うことで、右眼用インカメラ48R及び左眼用インカメラ48Lに対して、被検眼44の前眼部の撮影を終了させ、その後、ステップ236へ移行する。

ステップ236で、処理部180は、ステップ232で取得部182によって取得された視野欠損マップ情報をサーバ装置15に送信し、その後、端末管理処理を終了する。なお、管理装置14の処理部180と表示制御部184とによって、ウエアラブル端末装置12から送信される情報に基づいて、適宜、図13に示す進捗状況画面190の表示内容が更新され、表示内容が更新された進捗状況画面190がディスプレイ86Aに表示される。

次に、ウエアラブル端末装置12の主電源(図示省略)が投入された場合にCPU120が端末側プログラム124Aを実行することで実現される端末側処理について図8を参照して説明する。

図8に示す端末側処理では、ステップ250で、処理部172は、管理装置14からの視野検査指示情報が無線通信部112によって受信されたか否かを判定する。ステップ250において、管理装置14からの視野検査指示情報が無線通信部112によって受信されていない場合は、判定が否定されて、ステップ252へ移行する。ステップ250において、管理装置14からの視野検査指示情報が無線通信部112によって受信された場合は、判定が肯定されて、ステップ258へ移行する。

ステップ252で、処理部172は、端末管理処理に含まれるステップ217の処理が実行されることによって管理装置14から送信される調整指示情報が無線通信部112によって受信されたか否かを判定する。ステップ252において、調整指示情報が無線通信部112によって受信されていない場合は、判定が否定されて、ステップ256へ移行する。ステップ252において、調整指示情報が無線通信部112によって受信された場合は、判定が肯定されて、ステップ254へ移行する。

ステップ254で、制御部170は、反射ミラー42の位置の調整、レーザ光の光軸の補正、及び原点出しを行った後、ステップ256へ移行する。

ステップ254では、反射ミラー42の位置の調整、レーザ光の光軸の補正、及び原点出しを行うために、先ず、最新の右眼前眼部画像と最新の左眼前眼部画像とに基づいて瞳孔間距離が制御部170によって検出される。そして、ウエアラブル端末装置12のアイウエアID及び検出された瞳孔間距離等に基づいて、制御部170によって、反射ミラー42の位置の調整、レーザ光の光軸の補正、及び原点出しが行われる。なお、ここで、瞳孔間距離とは、右眼前眼部画像により示される右眼44Rの前眼部内の瞳孔と左眼前眼部画像により示される左眼44Lの前眼部内の瞳孔との間の距離を指す。また、反射ミラー42の位置は、ミラー駆動源72が制御部170によって制御されることで調整される。また、レーザ光の光軸の補正及び原点出しは、スキャナ28が制御部170によって制御されることで実現される。

ステップ256で、処理部171は、端末側処理に係る終了条件を満足したか否かを判定する。端末側処理に係る終了条件とは、端末側処理を終了する条件を指す。端末側処理に係る終了条件の一例としては、所定時間が経過したとの条件、管理装置14から終了指示を示す情報を受信したとの条件、及び/又は端末側処理を強制的に終了せざるを得ない不具合がCPU120によって検出されたとの条件等が挙げられる。

ステップ256において、端末側処理に係る終了条件を満足していない場合は、判定が否定されて、ステップ250へ移行する。ステップ256において、端末側処理に係る終了条件を満足した場合は、判定が肯定されて、端末側処理を終了する。

ステップ258で、制御部170は、一例として図9A及び図9Bに示す視野検査処理を実行し、その後、ステップ260へ移行する。

一例として図9Aに示すように、視野検査処理では、ステップ258Aで、制御部170は、視野検査指示情報に含まれる前述の必要な情報内の検査対象眼指示情報に基づいて、シャッタ121を移動させる必要があるか否かを判定する。

ステップ258Aにおいて、シャッタ121を移動させる必要がない場合は、判定が否定されて、ステップ258Cへ移行する。ステップ258Aにおいて、シャッタ121を移動させる必要がある場合は、判定が肯定されて、ステップ258Bへ移行する。

ステップ258Bで、制御部170は、視野検査指示情報に含まれる前述の必要な情報内の検査対象眼指示情報に基づいてシャッタ121を移動させ、その後、ステップ258Cへ移行する。

ステップ258Cで、制御部170は、光管理部114及び光学系27に対して、検査対象眼の網膜46へのレーザ光による走査を開始させ、その後、ステップ258Dへ移行する。

ステップ258Dで、制御部170は、端末側プログラム124A内の複数のマーク投影位置情報のうちの1つのマーク投影位置情報により示される位置にレーザ光が到達したか否かを判定する。なお、本ステップ258Dでは、「1つのマーク投影位置情報」として、ステップ258Mにおいて判定が肯定された場合、再び同じマーク投影位置情報が用いられる。また、本ステップ258Dでは、「1つのマーク投影位置情報」として、ステップ258Nにおいて判定が否定された場合、複数のマーク投影位置情報のうちの未使用のマーク投影位置情報が用いられる。

本実施形態では、本ステップ258Dにおいて複数のマーク投影位置情報が用いられる順序は予め定められているが、本開示の技術はこれに限定されるものではない。例えば、管理装置14を介して医療サービス者によって指示されたマーク投影位置情報が本ステップ258Dで用いられるようにしてもよい。また、本ステップ258Dで用いられるマーク投影位置情報の順序が、管理装置14を介して医療サービス者によって変更されるようにしてもよい。

ステップ258Dにおいて、端末側プログラム124A内の複数のマーク投影位置情報のうちの1つのマーク投影位置情報により示される位置にレーザ光が到達していない場合は、判定が否定されて、ステップ258Eへ移行する。ステップ258Dにおいて、複数のマーク投影位置情報のうちの1つのマーク投影位置情報により示される位置にレーザ光が到達した場合は、判定が肯定されて、ステップ258Fへ移行する。

ステップ258Eにおいて、制御部170は、端末側処理に係る終了条件を満足したか否かを判定する。ステップ258Eにおいて、端末側処理に係る終了条件を満足していない場合は、判定が否定されて、ステップ258Dへ移行する。ステップ258Eにおいて、端末側処理に係る終了条件を満足した場合は、判定が肯定されて、端末側処理を終了する。

ステップ258Fで、制御部170は、光源制御回路115を介してレーザ光源ユニット113を制御することで、網膜46に対してマークを投影させ、その後、ステップ258Gへ移行する。なお、マークが投影される位置は、ステップ258Dで用いられた最新のマーク投影位置情報により示される位置である。

ステップ258Gで、制御部170は、応答ボタン19が押されたか否かを判定する。なお、応答ボタン19が押されたか否かは、応答ボタン19から応答信号が入力されたか否かによって判定される。

ステップ258Gにおいて、応答ボタン19が押されていない場合は、判定が否定されて、ステップ258Hへ移行する。ステップ258Gにおいて、応答ボタン19が押された場合は、判定が肯定されて、ステップ258Jへ移行する。

ステップ258Jで、制御部170は、最新のマーク投影位置情報を一次記憶部122に記憶し、その後、ステップ258Kへ移行する。ここで、最新のマーク投影位置情報とは、ステップ258Dで用いられた最新のマーク投影位置情報を指し、換言すると、応答ボタン19が押されたタイミングで網膜46に投影されているマークに関するマーク投影位置情報を指す。

ステップ258Hで、制御部170は、ステップ258Fの処理が実行されてから予め定められた時間(例えば、2秒)が経過したか否かを判定する。ステップ258Hにおいて、ステップ258Fの処理が実行されてから予め定められた時間が経過していない場合は、判定が否定されて、ステップ258Gへ移行する。ステップ258Hにおいて、ステップ258Fの処理が実行されてから予め定められた時間が経過した場合は、判定が肯定されて、ステップ258Iへ移行する。

ステップ258Iで、制御部170は、端末側処理に係る終了条件を満足したか否かを判定する。ステップ258Iにおいて、端末側処理に係る終了条件を満足していない場合は、判定が否定されて、ステップ258Kへ移行する。ステップ258Iにおいて、端末側処理に係る終了条件を満足した場合は、判定が肯定されて、端末側処理を終了する。

ステップ258Kで、制御部170は、患者の視線が固視標からずれているか否かを判定する。患者の視線が固視標からずれているか否かは、最新の前眼部画像に基づいて判定される。

ステップ258Kにおいて、患者の視線が固視標からずれている場合は、判定が肯定されて、ステップ258Lへ移行する。ステップ258Kにおいて、患者の視線が固視標からずれていない場合は、判定が否定されて、ステップ258Nへ移行する。

ステップ258Lで、制御部170は、スピーカ140に対して、視線誘導音声を出力させ、その後、ステップ258Mへ移行する。

視線誘導音声とは、視線を固視標の方向へ誘導する音声を指す。視線誘導音声は、視線と固視標との位置関係に応じて生成される。視線の位置は、最新の前眼部画像に基づいて特定される。なお、視線誘導音声の一例としては、「固視標を見て下さい。」という内容の音声、又は、「もう少し右側を向いて下さい。」という内容の音声等が挙げられる。

ステップ258Mで、制御部170は、患者の視線と固視標とのずれが解消されたか否かを判定する。患者の視線と固視標とのずれが解消されたか否かは、最新の前眼部画像に基づいて判定される。

ステップ258Mにおいて、患者の視線と固視標とのずれが解消されていない場合は、判定が否定されて、ステップ258Lへ移行する。ステップ258Mにおいて、患者の視線と固視標とのずれが解消された場合は、判定が肯定されて、ステップ258Dへ移行する。

ステップ258Nで、制御部170は、全てのマーク投影位置にマークが投影されたか否かを判定する。ステップ258Nにおいて、全てのマーク投影位置にマークが投影されていない場合は、判定が否定されて、ステップ258Dへ移行する。ステップ258Nにおいて、全てのマーク投影位置にマークが投影された場合は、判定が肯定されて、図9Bに示すステップ258Rへ移行する。

ステップ258Rで、制御部170は、視野検査が未実施の検査対象眼があるか否かを判定する。視野検査が未実施の検査対象眼があるか否かは、視野検査指示情報に含まれる前述の必要な情報内の検査対象眼指示情報に基づいて判定される。

ステップ258Rにおいて、視野検査が未実施の検査対象眼がある場合は、判定が肯定されて、ステップ258Sへ移行する。ステップ258Rにおいて、視野検査が未実施の検査対象眼がない場合は、判定が否定されて、ステップ258Uへ移行する。

ステップ258Sで、制御部170は、スピーカ140に対して、変更通知音声を出力させ、その後、ステップ258Tへ移行する。変更通知音声とは、検査対象眼が変更されることを患者に通知する音声を指す。なお、変更通知音声の一例としては、「右眼の視野検査が終わりましたので、次に左眼の視野検査を行います。」という内容の音声が挙げられる。

ステップ258Tで、制御部170は、光管理部114及び光学系27を制御することで、光管理部114及び光学系27に対して、検査対象眼の網膜46へのレーザ光による走査を終了させ、その後、ステップ258Bへ移行する。

ステップ258Uで、制御部170は、光管理部114及び光学系27を制御することで、光管理部114及び光学系27に対して、検査対象眼の網膜46へのレーザ光による走査を終了させ、その後、ステップ258Vへ移行する。

ステップ258Vで、制御部170は、ステップ258Jの処理が実行されることで一次記憶部122に記憶されたマーク投影位置情報に基づいて視野欠損マップ情報を作成し、その後、視野検査処理を終了する。

なお、視野欠損マップ情報とは、患者ID、視野欠損マップを描くための情報、及び視野欠損マップの画像等を含む情報を指す。視野欠損マップとは、患者の視野の欠損箇所を特定可能なマップを指す。図13に示す第2進捗状況画面190Bの画像表示領域190B3には、視野欠損マップ240が表示されている。視野欠損マップ240では、無彩色の濃淡で欠損箇所と正常箇所とが表現されており、主な欠損箇所は、黒色で表示されている。

図8に示すステップ260で、処理部172は、視野検査処理に含まれるステップ258V(図9B参照)の処理が実行されることで作成された視野欠損マップ情報を、無線通信部112を介して管理装置14に送信し、その後、端末側処理を終了する。

次に、サーバ装置15の主電源(図示省略)が投入された場合にCPU160がサーバ側プログラム164Bを実行することで実現されるサーバ側処理について図10を参照して説明する。

図10に示すサーバ側処理では、先ず、ステップ250Aで、CPU160は、管理装置情報を受信したか否かを判定する。管理装置情報とは、端末管理処理が管理装置14のCPU90によって実行されることでサーバ装置15に送信された情報を指す。

ステップ250Aにおいて、管理装置情報を受信していない場合は、判定が否定されて、ステップ258Aへ移行する。ステップ250Aにおいて管理装置情報を受信した場合は、判定が肯定されて、ステップ252Aへ移行する。

ステップ252Aで、CPU160は、ステップ250Aで受信した管理装置情報が送信要求情報か否かを判定する。ステップ252Aにおいて、ステップ250Aで受信した管理装置情報が送信要求情報でない場合、すなわち、ステップ250Aで受信した管理装置情報が視野欠損マップ情報の場合は、判定が否定されて、ステップ254Aへ移行する。ステップ252Aにおいて、ステップ250Aで受信した管理装置情報が送信要求情報の場合は、判定が肯定されて、ステップ256Aへ移行する。

ステップ254Aで、CPU160Aは、視野欠損マップ情報に基づいて、視野検査の結果を示すレポートである視野検査結果レポートを作成し、作成した視野検査結果レポートを二次記憶部164に記憶し、その後、ステップ258Aへ移行する。作成された視野検査結果レポートは、例えば、ビューワ17等の外部機器から要求があった場合にビューワ17に送信される。

ステップ256Aで、CPU160は、前述した患者情報等を管理装置14に送信し、その後、ステップ258Aへ移行する。なお、患者情報等に含まれる患者情報164Aは、二次記憶部164から取得される。

ステップ258Aで、CPU160は、サーバ側処理に係る終了条件を満足したか否かを判定する。サーバ側処理に係る終了条件とは、サーバ側処理を終了する条件を指す。サーバ側処理に係る終了条件の一例としては、所定時間が経過したとの条件、受付デバイス154が終了指示を受け付けたとの条件、及び/又はサーバ側処理を強制的に終了せざるを得ない不具合がCPU160によって検出されたとの条件等が挙げられる。

ステップ258Aにおいて、サーバ側処理に係る終了条件を満足していない場合は、判定が否定されて、ステップ250Aへ移行する。ステップ258Aにおいて、サーバ側処理に係る終了条件を満足した場合は、判定が肯定されて、サーバ側処理を終了する。

次に、端末管理処理の実行が開始されることでCPU90が表示制御プログラム94Bを実行することによって実現される表示制御処理について図11を参照して説明する。

以下では、説明の便宜上、図7Aに示す端末管理処理に含まれるステップ200の処理が実行されることで、受付デバイス84によって必要な情報が全て受け付けられていることを前提として説明する。

また、以下では、説明の便宜上、管理装置14は最大で6台のウエアラブル端末装置12を管理することができることを前提として説明する。なお、6台は、あくまでも一例の台数であり、様々な最大管理台数をとることができる。更に、以下では、説明の便宜上、管理装置14と5台のウエアラブル端末装置12との通信が確立されている状態であることを前提とし、表示制御処理については、5台のウエアラブル端末装置12のうちの1台のウエアラブル端末装置12を例に挙げて説明する。

図11に示す表示制御処理では、ステップ400で、表示制御部184は、一例として図13に示すように、ディスプレイ86Aに対して進捗状況画面190の表示を開始させ、その後、ステップ402へ移行する。

ステップ402で、表示制御部184は、装置情報を受信したか否かを判定する。ここで言う「装置情報」とは、ウエアラブル端末装置12と通信を行うことでウエアラブル端末装置12の処理部171から無線通信部112を介して送信された端末情報と、サーバ装置15と通信を行うことでサーバ装置15から送信された患者情報等とを指す。端末情報は、ウエアラブル端末装置12に関する情報である。ここで、ウエアラブル端末装置12に関する情報とは、例えば、眼科検査の進捗状況に関する情報を指す。眼科検査の進捗状況に関する情報には、最新の前眼部画像と、視野検査の進捗の程度を示す進捗程度情報と、アイウエア端末装置16が患者に正しく装着されているか否かを示すアイウエア着脱情報と、が含まれる。

ステップ402において、装置情報を受信していない場合は、判定が否定されて、ステップ416へ移行する。ステップ402において、装置情報を受信した場合は、判定が肯定されて、ステップ404へ移行する。

ステップ404で、表示制御部184は、受信した装置情報が端末情報か否かを判定する。ステップ404において、受信した装置情報が端末情報でない場合、すなわち、受信した装置情報が患者情報164Aの場合は、判定が否定されて、ステップ412へ移行する。ステップ404において、受信した装置情報が端末情報の場合は、判定が肯定されて、ステップ406へ移行する。

ステップ406で、表示制御部184は、受信した端末情報に関連する情報が進捗状況画面190に表示されているか否かを判定する。ステップ406において、受信した端末情報に関連する情報が進捗状況画面190に表示されていない場合は、判定が否定されて、ステップ408へ移行する。ステップ406において、受信した端末情報に関連する情報が進捗状況画面190に表示されている場合は、判定が肯定されて、ステップ410へ移行する。

ステップ408で、表示制御部184は、ディスプレイ86Aに対して、端末情報に関連する情報の表示を開始させ、その後、ステップ416へ移行する。これにより、進捗状況画面190には、端末情報に関連する情報が表示される。

一例として図13に示すように、第1進捗状況画面190Aは、端末ID表示領域190A1、進捗状況表示領域190A2、前眼部画像表示領域190A3、アイウエア着用状況表示領域190A4、及び患者情報表示領域190A5を有する。端末ID表示領域190A1、進捗状況表示領域190A2、前眼部画像表示領域190A3、及びアイウエア着用状況表示領域190A4には、端末情報に関連する情報が表示され、患者情報表示領域190A5には、患者情報164Aが表示される。

端末ID表示領域190A1には、管理装置14との通信が確立されている5台のウエアラブル端末装置12のうちの第1番目のウエアラブル端末装置12を一意に特定可能な端末IDが表示される。なお、本実施形態では、受信した端末情報に対応するアイウエア端末装置16のアイウエアIDが端末IDとして採用されている。

進捗状況表示領域190A2には、主に視野検査の進行状況が表示される。図13に示す例では、視野検査対象眼を特定可能な情報として、「視野検査対象:右眼のみ」という内容の情報と、視野検査中の検査対象眼を特定可能な情報として、「右眼:検査中」という内容の情報と、進捗状況の程度を示すインジケータと、が表示されている。進捗状況表示領域190A2では、インジケータが検査中の位置を指し示している。

前眼部画像表示領域190A3には、患者情報表示領域190A5に表示されている患者情報164により特定される患者の最新の前眼部画像が表示される。患者情報表示領域190A5に表示されている患者情報164Aにより特定される患者とは、換言すると、端末ID表示領域190A1に表示されている端末IDにより特定されるウエアラブル端末装置12を現時点で使用している患者を指す。図13に示す例では、右眼前眼部画像と左眼前眼部画像とが表示されており、検査対象眼でない左眼前眼部画像がグレイアウト表示されている。

アイウエア着用状況表示領域190A4には、アイウエア端末装置16が患者に装着された状態であるか否かを示す情報が表示される。図13に示す例では、アイウエア端末装置16が患者に装着されていることを示す「着用中」という内容の情報が表示されている。また、アイウエア着用状況表示領域190A4の背景色は、進捗状況に応じて変化する。例えば、背景色は、白色、黄色、桃色、及び灰色の何れかである。白色は、視野検査前であることを表し、黄色は、視野検査中であることを表し、桃色は、視野検査が完了したことを表し、灰色は、視野検査の検査対象眼が指示されていないことを表す。

なお、図13に示す例では、第1進捗状況画面190Aは、端末IDが“EA”のアイウエア端末装置16を含むウエアラブル端末装置12に対応する画面である。また、第2進捗状況画面190Bは、端末IDが“EC”のアイウエア端末装置16を含むウエアラブル端末装置12に対応する画面である。また、第3進捗状況画面190Cは、端末IDが“YV”のアイウエア端末装置16を含むウエアラブル端末装置12に対応する画面である。また、第4進捗状況画面190Dは、端末IDが“MI”のアイウエア端末装置16を含むウエアラブル端末装置12に対応する画面である。更に、第5進捗状況画面190Eは、端末IDが“GZ”のアイウエア端末装置16を含むウエアラブル端末装置12に対応する画面である。

第2進捗状況画面190Bは、端末ID表示領域190B1、進捗状況表示領域190B2、前眼部画像表示領域190B3、アイウエア着用状況表示領域190B4、及び患者情報表示領域190B5を有する。

図13に示す例において、端末ID表示領域190B1には、管理装置14との通信が確立されている5台のウエアラブル端末装置12のうちの第2番目のウエアラブル端末装置12を一意に特定可能な端末IDが表示される。進捗状況表示領域190B2には、「検査完了」という内容の情報が表示されている。また、進捗状況表示領域190B2では、インジケータが検査完了の位置を指し示している。前眼部画像表示領域190B3には、前述したように、視野欠損マップ240が表示されている。アイウエア着用状況表示領域190B4には、アイウエア端末装置16が患者に装着されていないことを示す情報として、「非着用」という内容の情報が表示されている。

第3進捗状況画面190Cは、端末ID表示領域190C1、進捗状況表示領域190C2、前眼部画像表示領域190C3、アイウエア着用状況表示領域190C4、及び患者情報表示領域190C5を有する。

図13に示す例において、端末ID表示領域190C1には、管理装置14との通信が確立されている5台のウエアラブル端末装置12のうちの第3番目のウエアラブル端末装置12を一意に特定可能な端末IDが表示される。進捗状況表示領域190C2には、「右眼:検査中」という内容の情報が表示されている。また、進捗状況表示領域190C2では、インジケータが検査中の位置を指し示している。前眼部画像表示領域190C3には、患者情報表示領域190C5に表示されている患者情報164Aにより特定される患者の前眼部画像が表示されている。また、アイウエア着用状況表示領域190C4には、アイウエア端末装置16が患者に装着されていることを示す情報として、「非着用」という内容の情報と、「Error」という内容の情報とが表示されている。なお、「Error」という内容の情報の表示は、後述のステップ452のエラー処理が実行されることで実現される。

第4進捗状況画面190Dは、端末ID表示領域190D1、進捗状況表示領域190D2、前眼部画像表示領域190D3、アイウエア着用状況表示領域190D4、及び患者情報表示領域190D5を有する。

図13に示す例において、端末ID表示領域190D1には、管理装置14との通信が確立されている5台のウエアラブル端末装置12のうちの第4番目のウエアラブル端末装置12を一意に特定可能な端末IDが表示される。進捗状況表示領域190D2には、「音声案内中」という内容の情報が表示されている。「音声案内中」とは、例えば、図9Aに示すステップ258L又は図9Bに示すステップ258Sの処理が実行されることでスピーカ140から出力される音声によって患者が案内されている状態を指す。また、前眼部画像表示領域190D3には、患者情報表示領域190D5に表示されている患者情報164Aにより特定される患者の最新の前眼部画像が表示されている。また、アイウエア着用状況表示領域190D4には、アイウエア端末装置16が患者に装着されていることを示す情報として、「着用中」という内容の情報が表示されている。

また、図13に示す例では、端末IDが“GZ”のアイウエア端末装置16を含むウエアラブル端末装置12が充電中のため、第5進捗状況画面190Eには、充電中であることを視覚的に認識可能な情報として「充電中」という内容の情報が表示されている。また、第5進捗状況画面190Eには、バッテリの容量を示す情報として、「バッテリ88%」という内容の情報と、バッテリの容量を示すインジケータとが表示されている。

なお、図13に示す例では、現時点で管理装置14に対してウエアラブル端末装置12が5台しか通信可能な状態で接続されていないので、第6進捗状況画面190Fが非表示状態になっている。

図11に示すステップ410で、表示制御部184は、ディスプレイ86Aに対して、端末情報に関連する情報の表示内容を更新させ、その後、ステップ416へ移行する。これにより、端末ID表示領域190A1、進捗状況表示領域190A2、前眼部画像表示領域190A3、及びアイウエア着用状況表示領域190A4の表示内容が更新される。

例えば、アイウエア端末装置16が患者から外されると、アイウエア着用状況表示領域190A4には、第2進捗状況画面190Bのアイウエア着用状況表示領域190B4に示すように、「非着用」という内容の情報が表示される。また、後述のステップ452のエラー処理が実行されると、第3進捗状況画面190Cのアイウエア着用状況表示領域190C4に示すように、「Error」という内容の情報が表示される。また、視野検査が完了すると、第2進捗状況画面190Bの進捗状況表示領域190B2に示すように、「検査完了」という内容の情報が表示され、且つ、インジケータが検査完了の位置を指し示す状態になる。更に、スピーカ140からの音声による案内中の場合は、第4進捗状況画面190Dの進捗状況表示領域190D2に示すように、「音声案内中」とう内容の情報が表示される。

ステップ412で、表示制御部184は、患者情報64Aが非表示状態か否かを判定する。例えば、表示制御部184は、端末ID表示領域190A1に表示されている端末IDにより特定されるウエアラブル端末装置12を使用している患者に関する患者情報64Aが患者情報表示領域190A5に表示されていないか否かを判定する。

ステップ412において、患者情報64Aが非表示状態の場合は、判定が肯定されて、ステップ414へ移行する。ステップ412において、患者情報64Aが非表示状態でない場合、すなわち、患者情報64Aが表示されている場合は、判定が否定されて、ステップ416へ移行する。

ステップ414で、表示制御部184は、ディスプレイ86Aに対して患者情報64Aの表示を開始させ、その後、ステップ416へ移行する。これにより、例えば、端末ID表示領域190A1に表示されている端末IDにより特定されるウエアラブル端末装置12を使用している患者に関する患者情報64Aであれば、患者情報64Aは患者情報表示領域190A5に表示される。

ステップ416で、表示制御部184は、表示制御処理に係る終了条件を満足したか否かを判定する。表示制御処理に係る終了条件とは、表示制御処理を終了する条件を指す。表示制御処理に係る終了条件の一例としては、所定時間が経過したとの条件、受付デバイス84が終了指示を受け付けたとの条件、及び/又は表示制御処理を強制的に終了せざるを得ない不具合がCPU90によって検出されたとの条件等が挙げられる。

ステップ416において、表示制御処理に係る終了条件を満足していない場合は、判定が否定されて、ステップ402へ移行する。ステップ416において、表示制御処理に係る終了条件を満足した場合は、判定が肯定されて、ステップ418へ移行する。

ステップ418で、表示制御部184は、ディスプレイ86Aに対して進捗状況画面190の表示を終了させ、その後、表示制御処理を終了する。

次に、端末管理処理の実行が開始されることでCPU90が通信エラー対応プログラム94Cを実行することによって実現される通信エラー対応処理について図12を参照して説明する。以下、通信エラー対応処理については、説明の便宜上、図13に示す進捗状況画面190Cの端末ID表示領域190C1に表示されている端末IDにより特定されるウエアラブル端末装置12、管理装置14、及びサーバ装置15を例に挙げて説明する。

図12に示す通信エラー対応処理では、ステップ450で、表示制御部184は、通信エラーが発生したか否かを判定する。ここで言う「通信エラー」とは、例えば、ウエアラブル端末装置12と管理装置14との間での通信上のエラー、又は、管理装置14とサーバ装置15との間での通信上のエラーを指す。通信上のエラーとは、例えば、意図しないタイミングで通信が切断される現象を指す。

ステップ450において、通信エラーが発生していない場合は、判定が否定されて、ステップ454へ移行する。ステップ450において、通信エラーが発生した場合は、判定が肯定されて、ステップ452へ移行する。

ステップ452で、表示制御部184は、エラー処理を実行し、その後、ステップ454へ移行する。エラー処理とは、例えば、アイウエア着用状況表示領域190C4に「Error」という内容の情報が表示されるようにディスプレイ86Aを制御する処理を指す。また、エラー処理の他の例としては、「通信エラーが発生しました」等の音声をスピーカ(図示省略)に対して出力させる処理が挙げられる。

ステップ454で、表示制御部184は、通信エラー対応処理に係る終了条件を満足したか否かを判定する。通信エラー対応処理に係る終了条件とは、通信エラー対応処理を終了する条件を指す。通信エラー対応処理に係る終了条件の一例としては、所定時間が経過したとの条件、受付デバイス84が終了指示を受け付けたとの条件、及び/又は通信エラー対応処理を強制的に終了せざるを得ない不具合がCPU90によって検出されたとの条件等が挙げられる。

ステップ454において、通信エラー対応処理に係る終了条件を満足していない場合は、判定が否定されて、ステップ450へ移行する。ステップ454において、通信エラー処理に係る終了条件を満足した場合は、判定が肯定されて、通信エラー対応処理を終了する。

次に、ウエアラブル端末装置12と、管理装置14と、サーバ装置15と、ビューワ17との間での処理の流れについて図15を参照しながら説明する。

一例として図15に示すように、管理装置14は、患者情報等の送信をサーバ装置15に要求する(S1)。サーバ装置15は、管理装置14からの要求に応じて患者情報等を管理装置14に送信する(S2)。

管理装置14は、サーバ装置15から送信された患者情報等を受信すると、準備処理を実行する(S3)。ここで、準備処理とは、例えば、図7A及び図7Bに示すステップ212~ステップ220の処理を指す。管理装置14は、準備処理中に、各種情報の送信をウエアラブル端末装置12に対して要求する(S4)。各種情報とは、例えば、ウエアラブル端末装置12の動作状況を示す情報等を指す。各種情報としては、例えば、被検眼44の前眼部の撮影が開始されたか否かを示す情報、瞳孔間距離が検出されたか否かを示す情報、及び/又は応答ボタン19が押されたか否かを示す情報等を指す。

ウエアラブル端末装置12は、管理装置14からの要求に応じて各種情報を管理装置14に送信する(S5)。管理装置14は、準備処理を完了すると、ウエアラブル端末装置12に対して視野検査の実行を要求する(S6)。

ウエアラブル端末装置12は、一例として図9A及び図9Bに示すように視野検査処理を実行することで、管理装置14からの要求に応じて検査対象眼に対して視野検査を実行する(S7)。ウエアラブル端末装置12は、視野検査の結果を管理装置14に提供する(S8)。ここで、「視野検査の結果」とは、例えば、マーク投影位置情報及び知覚情報を指す。なお、「視野検査の結果」は、応答ボタン19が押されたタイミングで投影されたマークの位置に関するマーク投影位置情報のみであってもよい。

上記第1実施形態では、一例として図9Bに示すように、ウエアラブル端末装置12が視野欠損マップ情報を作成しているが(図9Bのステップ258V参照)、本開示の技術はこれに限定されるものではない。例えば、図15に示すように、管理装置14が視野欠損マップ情報を作成してもよい。

すなわち、図15に示す例では、管理装置14が、視野検査の結果に基づいて視野欠損マップ240(図13参照)を作成する(S9)。このように、管理装置14にて視野欠損マップ240が作成されると、管理装置14は、作成した視野欠損マップ240を含む情報である視野欠損マップ情報をサーバ装置15に送信する(S10)。

サーバ装置15は、管理装置14から送信された視野欠損マップ情報を受信し、受信した視野欠損マップ情報に基づいて視野検査の結果を示す視野検査結果レポートを作成する(S11)。また、サーバ装置15は、作成した視野検査結果レポートを二次記憶部94に記憶する(S12)。そして、サーバ装置15は、作成した視野検査結果レポートをビューワ17に送信する(S13)。

なお、ウエアラブル端末装置12又は管理装置14によって視野欠損マップ240が作成されるだけなく、サーバ装置15によって視野欠損マップが改めて描画され、視野検査結果レポートが作成されるようにしてもよい。また、例えば、同じ患者(患者IDが同一の患者)の視野欠損マップ情報だけで視野欠損マップが作成されるのではなく、眼底画像上に視野の欠損エリアが重畳表示されたり、3D-OCT画像上に視野の欠損エリアが重畳表示されたりするようにしてもよい。

ビューワ17は、視野検査結果レポートを受信し、受信した視野検査結果レポートをディスプレイ17Cに表示する(S14)。

なお、上記のS14に示したビューワ17による処理は、CPU17Hがビューワ側プログラム17J1を読み出し、読み出したビューワ側プログラム17J1を実行することで実現される処理である。

ところで、従来は、患者A~Cが来院/受付を済ませてから、視野検査⇒診察⇒眼底撮影の順に処置が行われる場合、1台の据置型の視野検査装置に対して1人の医療サービス者が操作を行って1人ずつの患者に対して順に視野検査を行っていた。そのため、図24に示す従来例のように、患者A~Cに対してシーケンシャルに処置が進められていた。

これに対し、本実施形態に係る眼科システム10では、複数台のウエアラブル端末装置12が管理装置14と無線通信可能に接続されており、管理装置14が複数台のウエアラブル端末装置12を一元的に管理することができる。そのため、一例として図16に示すように、患者A~Cに対して1人の医療サービス者がパラレルで視野検査を実施することができる。

図16に示す例のように、同時に3人の患者が来院した場合、視野検査⇒診察⇒眼底撮影の順に処置が行われるのに要する総時間(以下、単に「総時間」と称する)が二人目以降は短くなる。以下、より詳細に説明する。

従来の視野検査装置を使用した場合の一人目の患者についての総時間は“TEA”であり、眼科システム10を使用した場合の一人目の患者についての総時間も“TEA”である。しかし、従来の視野検査装置を使用した場合の二人目の患者についての総時間は“TEB2”であり、眼科システム10を使用した場合の二人目の患者についての総時間は“TEB1”(<TEB2)である。すなわち、眼科システム10を使用した場合の二人目の患者は、従来の視野検査装置を使用した場合の二人目の患者に比べ、“TEB2-TEB1”だけ院内での滞在時間が短い。また、従来の視野検査装置を使用した場合の三人目の患者についての総時間は“TEC2”であり、眼科システム10を使用した場合の三人目の患者についての総時間は“TEC1”(<TEC2)である。すなわち、眼科システム10を使用した場合の三人目の患者は、従来の視野検査装置を使用した場合の三人目の患者に比べ、“TEC2-TEC1”だけ院内での滞在時間が短い。

また、眼科システム10を使用することで、各患者は、従来例よりも診察及び眼科撮影を早く受けることができる。これは、患者にかかる負担を軽減するだけでなく、眼科側にとってもメリットがある。ここで言うメリットとは、従来よりも業務を早く進めることができる、というメリットである。従って、眼科側は、眼科システム10を使用することで、従来と同じ診療時間内で、従来よりも多くの患者に対して、視野検査⇒診察⇒眼底撮影という一連の処置を施すことが可能となる。

また、従来の据置型の視野検査装置に対して、ウエアラブル端末装置12は携帯型なので、設置スペースの確保を必要としない。更に、ウエアラブル端末装置12が携帯型なので、待合室などで視野検査を行うことができる。よって、ウエアラブル端末装置12によれば、従来の据置型の視野検査装置を使用する場合に比べ、患者の院内での滞在時間を短くすることができる。

以上説明したように、ウエアラブル端末装置12は、レーザ光を網膜46R及び/又は網膜46Lに導く光学系27を備えている。そして、ウエアラブル端末装置12は、レーザ光が網膜46R及び/又は網膜46Lに照射されることで網膜46R及び/又は網膜46Lの視野検査が行われるように光学系27を制御する制御部170を備えている。従って、ウエアラブル端末装置12によれば、視野検査の効率的な実施に寄与することができる。

また、ウエアラブル端末装置12は、右眼用光学系27Rと左眼用光学系27Lとを備えている。従って、ウエアラブル端末装置12によれば、1つのレーザ光源114で両眼に対して視野検査を実施することができる。

また、ウエアラブル端末装置12は、レーザ光を走査するスキャナ28と、スキャナ28により走査されたレーザ光を網膜46に反射させる反射ミラー42と、を備えている。従って、ウエアラブル端末装置12によれば、白内障の患者、すなわち、水晶体が白濁している患者であっても、視野検査に要するレーザ光を視覚的に知覚させることができる。

また、ウエアラブル端末装置12は、被検眼44の前眼部を撮影する右眼用インカメラ48R及び左眼用インカメラ48Lを備えている。そして、制御部170は、右眼用インカメラ48R及び左眼用インカメラ48Lによって撮影されて得られた右眼前眼部画像及び左眼前眼部画像に基づいて瞳孔間距離を検出し、検出した瞳孔間距離に基づいて反射ミラー42の位置を制御する。従って、ウエアラブル端末装置12によれば、瞳孔間距離が異なる患者であっても、視野検査を精度良く実施することができる。

また、ウエアラブル端末装置12は、レーザ光が網膜46に照射された場合にレーザ光を患者が知覚したか否かを示す操作を受け付ける応答ボタン19を備えている。そして、ウエアラブル端末装置12は、応答ボタン19によって受け付けられ操作に応じた情報を出力する出力部172を備えている。なお、上記第1実施形態では、出力部172が知覚情報を管理装置14に送信している。従って、ウエアラブル端末装置12によれば、医療サービス者は網膜46内でのレーザ光の不感位置を容易に把握することができる。

また、ウエアラブル端末装置12は、管理装置14に対して視野検査の管理を行わせるように管理装置14との間で通信を行う無線通信部112を備えている。従って、ウエアラブル端末装置12によれば、視野検査の管理に関する処理負荷を軽減することができる。

なお、視野検査の管理は、例えば、視野検査に用いられるレーザ光の管理と、レーザ光が網膜46に照射されることで、照射されたレーザ光を患者が視覚的に知覚したことを示す知覚情報の管理と、を含む管理である。従って、ウエアラブル端末装置12は、少なくとも視野検査に用いられるレーザ光の管理と知覚情報の管理とに関する処理負荷を軽減することができる。

また、管理装置14は、検査対象眼指示情報と患者情報64Aとをウエアラブル端末装置12に提供する提供部180を備えている。そして、管理装置14は、ウエアラブル端末装置12と無線通信を行うことで、ウエアラブル端末装置12から知覚情報を取得する取得部182を備えている。従って、管理装置14によれば、視野検査の効率的な実施に寄与することができる。

また、管理装置14は、視野検査の進捗状況に応じた進捗状況画面190をディスプレイ86Aに対して表示させるようにディスプレイ86Aを制御する表示制御部184を備えている。従って、ウエアラブル端末装置12は、医療サービス者に対して視野検査の進捗状況を容易に把握させることができる。

また、管理装置14では、提供部180が、複数台のウエアラブル端末装置12の各々と無線通信を行うことで、ウエアラブル端末装置12の各々に対して検査対象眼指示情報と患者情報64Aとを提供する。そして、取得部182は、複数台のウエアラブル端末装置12の各々と無線通信を行うことで、ウエアラブル端末装置12の各々から知覚情報を取得する。従って、ウエアラブル端末装置12は、1人の医療サービス者が複数人の患者に対して視野検査を並行して実施することができる。

[第2実施形態]

上記第1実施形態では、1つの光源からレーザ光が照射される場合について説明したが、本第2実施形態では、2つの光源の各々からレーザ光が照射される場合について説明する。

なお、本第2実施形態では、上記第1実施形態と同一の構成要素については同一の符号を付し、その説明を省略し、上記第1実施形態と異なる部分について説明する。

一例として図17に示すように本第2実施形態に係る眼科システム500は、眼科システム10に比べ、ウエアラブル端末装置12に代えてウエアラブル端末装置502を有する点が異なる。

ウエアラブル端末装置502は、ウエアラブル端末装置12に比べ、制御装置18に代えて制御装置503を有する点、アイウエア端末装置16に代えてアイウエア端末装置506を有する点、及び光分岐部20を有しない点が異なる。また、ウエアラブル端末装置502は、ウエアラブル端末装置12に比べ、光ファイバ30,38,40を有しない点が異なる。なお、眼科システム500も、眼科システム10と同様に、ウエアラブル端末装置502を複数台有しており、各々のウエアラブル端末装置502は、管理装置14と無線通信可能な状態で接続される。

アイウエア端末装置506は、アイウエア端末装置16に比べ、光学系27に代えて光学系507を有する点、スキャナ28に代えてスキャナ508を有する点、

光学系507は、光学系27に比べ、右眼用光学系27Rに代えて右側用光学系507Rを有する点、及び左眼用光学系27Lに代えて左側用光学系507Lを有する点が異なる。また、光学系506は、光学系27に比べ、スキャナ28に代えてスキャナ508を有する点が異なる。

スキャナ508は、スキャナ28に比べ、右眼用スキャナ28Rに代えて右眼用スキャナ508Rを有する点、及び左眼用スキャナ28Lに代えて左眼用スキャナ508Lを有する点が異なる。

右眼用スキャナ508Rは、右眼用スキャナ28Rに比べ、右眼用照射部52に代えて右眼用レーザ光源510Rを有する点が異なる。右眼用レーザ光源510Rは、本開示の技術に係る右眼用光源の一例である。右眼用レーザ光源510Rは、右眼用照射部52と同様にレーザ光をMEMSミラー54に射出する。右眼用レーザ光源510Rは、右眼用レーザ光源制御回路(図示省略)を介してバスライン32に接続されており、CPU120の制御下で作動する。なお、右眼用レーザ光源制御回路は、CPU120の指示に従って右眼用レーザ光源510Rを制御するドライバである。

左眼用スキャナ508Lは、左眼用スキャナ28Lに比べ、左眼用照射部58に代えて左眼用レーザ光源510Lを有する点が異なる。左眼用レーザ光源510Lは、本開示の技術に係る左眼用光源の一例である。左眼用レーザ光源510Lは、左眼用照射部58と同様にレーザ光をMEMSミラー60に射出する。左眼用レーザ光源510Lは、左眼用レーザ光源制御回路(図示省略)を介してバスライン32に接続されており、CPU120の制御下で作動する。なお、右眼用レーザ光源制御回路は、CPU120の指示に従って左眼用レーザ光源510Lを制御するドライバである。

一例として図18に示すように、制御装置503は、制御装置18に比べ、主制御部110に代えて主制御部510を有する点が異なる。主制御部510は、主制御部110に比べ、端末側プログラム124Aに代えて端末側プログラム524Aが二次記憶部124に記憶されている点が異なる。

CPU120は、二次記憶部124から端末側プログラム524Aを読み出し、読み出した端末側プログラム524Aを一次記憶部162に展開する。そして、CPU120は、一次記憶部122に展開した端末側プログラム524Aを実行する。

CPU120は、端末側プログラム524Aを実行することで、一例として図23に示すように、制御部570及び出力部172として動作する。

制御部570は、右眼用レーザ光及び/又は左眼用レーザ光の光学系507への供給が行われることで網膜46R及び/又は網膜46Lの視野検査が行われるように右眼用レーザ光源510R及び左眼用レーザ光源510Lを制御する。右眼用レーザ光は、本開示の技術に係る右眼用光の一例であり、左眼用レーザ光は、本開示の技術に係る左眼用光の一例である。なお、右眼用レーザ光とは、右眼用レーザ光源510Rからのレーザ光を指す。左眼用レーザ光とは、左眼用レーザ光源510Lからのレーザ光を指す。

なお、本第2実施形態に係るウエアラブル端末装置502では、右眼用レーザ光源フラグがオンされた場合に右眼用レーザ光源510Rの使用が許可され、左眼用レーザ光源フラグがオンされた場合に左眼用レーザ光源510Lの使用が許可される。以下では、説明の便宜上、右眼用レーザ光源フラグ及び左眼用レーザ光源フラグを区別して説明する必要がない場合、「レーザ光源フラグ」と称する。

次に、ウエアラブル端末装置502の主電源(図示省略)が投入された場合にCPU120が端末側プログラム524Aを実行することで実現される端末側処理について図19及び図9Bを参照して説明する。

なお、以下では、説明の便宜上、上記第1実施形態に係る端末管理処理と同一の処理については同一のステップ番号を付してその説明を省略する。

本第2実施形態に係る端末側処理は、上記第1実施形態に係る端末側処理に比べ、ステップ258Aに代えてステップ258A1を有する点、及びステップ258Bに代えてステップ258B1を有する点が異なる。また、本第2実施形態に係る端末側処理は、上記第1実施形態に係る端末側処理に比べ、ステップ258Cに代えてステップ258C1を有する点、及びステップ258Uに代えてステップ258U1(図9B参照)を有する点が異なる。

図19に示すステップ258A1で、制御部570は、視野検査指示情報に含まれる前述の必要な情報内の検査対象眼指示情報に基づいて、現時点でオンされているレーザ光源フラグを変更する必要があるか否かを判定する。

ステップ258A1において、現時点でオンされているレーザ光源フラグを変更する必要がない場合は、判定が否定されて、ステップ258C1へ移行する。ステップ258A1において、現時点でオンされているレーザ光源フラグを変更する必要がある場合は、判定が肯定されて、ステップ258B1へ移行する。

ステップ258A1で、制御部570は、視野検査指示情報に含まれる前述の必要な情報内の検査対象眼指示情報に基づいて、レーザ光源フラグの変更を行い、その後、ステップ308へ移行する。ここで、「レーザ光源フラグの変更」とは、オンされているレーザ光源フラグをオフしたり、オフされているレーザ光源フラグをオンしたりすることを指す。

例えば、網膜46Rに対してレーザ光による走査が行われる場合、右眼用レーザ光源フラグをオンし、左眼用レーザ光源フラグをオフする。また、網膜46Lに対してレーザ光による走査が行われる場合、左眼用レーザ光源フラグをオンし、右眼用レーザ光源フラグをオフする。

ステップ258C1で、制御部570は、右眼用レーザ光源510R及び左眼用レーザ光源510Lのうち、現時点でオン状態のレーザ光源フラグに対応するレーザ光源からのレーザ光の照射を開始させることで、網膜46に対するレーザ光による走査を開始させる。例えば、現時点で右眼用レーザ光源フラグがオンされている場合、右眼用レーザ光源510Rからの右眼用レーザ光の照射を開始させることで、網膜46Rに対する右眼用レーザ光による走査を開始させる。また、例えば、現時点で左眼用レーザ光源フラグがオンされている場合、左眼用レーザ光源510Lからの左眼用レーザ光の照射を開始させることで、網膜46Lに対する左眼用レーザ光による走査を開始させる。

図9Bに示すステップ258U1で、制御部570は、網膜46Rに対する右眼用レーザ光による走査が行われている場合に、右眼用レーザ光源510Rを制御することで、右眼用レーザ光源510Rによる走査を終了させる。また、制御部570は、網膜46Lに対する左眼用レーザ光による走査が行われている場合に、左眼用レーザ光源510Lを制御することで、左眼用レーザ光源510Lによる走査を終了させる。

以上説明したように、ウエアラブル端末装置502は、右眼用レーザ光を網膜46Rに導き、且つ、左眼用レーザ光を網膜46Lに導く光学系507を備えている。そして、ウエアラブル端末装置502は、右眼用レーザ光及び/又は左眼用レーザ光の光学系507への供給が行われることで網膜46R及び/又は網膜46Lの視野検査が行われるように右眼用レーザ光源510R及び左眼用レーザ光源510Lを制御する制御部570を備えている。従って、ウエアラブル端末装置502によれば、視野検査の効率的な実施に寄与することができる。

なお、上記第1実施形態では、アイウエア端末装置16の外側に制御装置18及び光分岐部20が引き出されたウエアラブル端末装置12を例示したが、本開示の技術はこれに限定されるものではない。例えば、図20に示すように、眼科システム10に代えて眼科システム600を採用してもよい。

眼科システム600は、眼科システム10に比べ、制御装置18、光分岐部20、及びケーブル25,34,36を有しない点が異なる。また、眼科システム600は、眼科システム10に比べ、アイウエア端末装置16に代えてアイウエア端末装置610を有する点が異なる。

アイウエア端末装置610は、制御装置18に相当する機能を有する装置と、光分岐部20に相当する機能を有する装置とが一体化されたコントローラ352が左側テンプル24Lに収容されている。この場合、ケーブル34,36に相当するケーブルもアイウエア端末装置350のフレームに収容される。ここで、アイウエア端末装置350のフレームとは、例えば、リム22及びテンプル24を指す。

アイウエア端末装置610で、応答反応を検出する方法の一例としては、テンプル24に設けられたタッチセンサ(図示省略)が患者によってタッチされることで応答反応を検出する方法が挙げられる。また、アイウエア端末装置610で、応答反応を検出する方法の他の例としては、音声認識装置を用いて応答反応を検出する方法が挙げられる。この場合、例えば、音声認識装置が、患者の「YES」(マーク(光)を感じた場合の意思表示の発話)及び「NO」(マーク(光)を感じなかった場合の意思表示の発話)を認識することで応答反応を検出する。また、応答ボタン19だけを別構成にして患者に把持させ、応答ボタン19による応答結果をアイウエア端末装置610に送信するようにしてもよい。

コントローラ352は、右側テンプル24Rに設けられていてもよい。また、制御装置18に相当する機能を有する装置と、光分岐部20に相当する機能を有する装置とが別々にアイウエア端末装置350のフレームに収容されていてもよい。この場合、ケーブル25に相当するケーブル、すなわち、制御装置18に相当する機能を有する装置と、光分岐部20に相当する機能を有する装置とを接続するケーブルもアイウエア端末装置350のフレームに収容される。

従って、アイウエア端末装置610によれば、ケーブル25,34,36及び光分岐部20が不要になるので、装置全体の小型化に寄与することができる。

なお、上記第2実施形態に係るウエアラブル端末装置500についても、図20に示すウエアラブル端末装置610のように、ワイヤレスのウエアラブル端末装置にすることが可能である。すなわち、右眼用レーザ光源510R、左眼用レーザ光源510L、光学系507、及び制御装置503に相当する装置のうちの少なくとも光学系507を有するアイウエア端末装置を含むウエアラブル端末装置が採用されてもよい。この場合も、装置全体の小型化に寄与することができる。

また、上記第1実施形態では、シャッタ121を例示したが、本開示の技術はこれに限定されるものではなく、シャッタ121に代えて、液晶シャッタ等の光の透過を制御することが可能なデバイスを採用してもよい。

また、上記各実施形態では、レーザ光を例示したが、本開示の技術はこれに限定されるものではなく、例えば、レーザ光に代えて、スーパールミネッセントダイオード(Super Luminescent Diode)による光を採用してもよい。

また、上記各実施形態では、応答ボタン19を例示したが、本開示の技術はこれに限定されるものではない。例えば、応答ボタン19に代えてタッチパネル・ディスプレイ、キーボード、又はマウス等を用いてもよい。

また、上記各実施形態では、ウエアラブル端末装置12(502)で視野欠損マップが作成される場合を例示したが、本開示の技術はこれに限定されるものではない。例えば、図15に示すように、管理装置14で視野欠損マップが作成されるようにしてもよい。この場合、例えば、処理部171が知覚情報と知覚情報に関連するマーク投影位置情報とを対応付けた対応付け情報を生成し、生成した対応付け情報を、無線通信部112を介して管理装置14に送信し、管理装置14が対応付け情報に基づいて視野欠損マップを作成するようにしてもよい。なお、知覚情報に関連するマーク投影位置情報とは、応答ボタン19が押されたタイミングでマークが投影された位置に対応するマーク投影位置情報を指す。また、応答ボタン19が押されたタイミングでマークが投影された位置に対応するマーク投影位置情報を、処理部171が無線通信部112を介して管理装置14に送信し、管理装置14がマーク投影位置情報に基づいて視野欠損マップを作成するようにしてもよい。

また、上記各実施形態では、MEMSミラー54,56,60,62を例示したが、本開示の技術はこれに限定されるものではない。例えば、MEMSミラー54,56,60,62に代えて、又は、MEMSミラー54,56,60,62のうちの少なくとも1つと共に、ガルバノミラー及び/又はポリゴンミラー等の、電気的に反射面の位置を制御可能なミラーを用いてもよい。

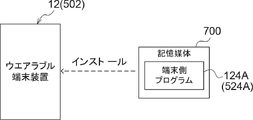

また、上記各実施形態では、端末側プログラム124A(524A)を二次記憶部124から読み出す場合を例示したが、必ずしも最初から二次記憶部124に記憶させておく必要はない。例えば、図21に示すように、SSD、USBメモリ、又はDVD-ROM等の任意の可搬型の記憶媒体700に先ずは端末側プログラム124A(524A)を記憶させておいてもよい。この場合、記憶媒体700の端末側プログラム124A(524A)がウエアラブル端末装置12(502)にインストールされ、インストールされた端末側プログラム124A(524A)がCPU120によって実行される。

また、通信網(図示省略)を介してウエアラブル端末装置12(502)に接続される他のコンピュータ又はサーバ装置等の記憶部に端末側プログラム124A(524A)を記憶させておき、端末側プログラム124A(524A)がウエアラブル端末装置12(502)の要求に応じてインストールされるようにしてもよい。この場合、インストールされた端末側プログラム124A(524A)はCPU120によって実行される。

また、上記各実施形態では、管理装置側プログラムを二次記憶部94から読み出す場合を例示したが、必ずしも最初から二次記憶部94に記憶させておく必要はない。例えば、図22に示すように、SSD、USBメモリ、又はDVD-ROM等の任意の可搬型の記憶媒体750に先ずは管理装置側プログラムを記憶させておいてもよい。この場合、記憶媒体750の管理装置側プログラムが管理装置14にインストールされ、インストールされた管理装置側プログラムがCPU90によって実行される。

また、通信網(図示省略)を介して管理装置14に接続される他のコンピュータ又はサーバ装置等の記憶部に管理装置側プログラムを記憶させておき、管理装置側プログラムが管理装置14の要求に応じてインストールされるようにしてもよい。この場合、インストールされた管理装置側プログラムはCPU90によって実行される。

また、上記実施形態で説明した端末管理処理、端末側処理、サーバ側処理、表示制御処理、及び通信エラー対応処理はあくまでも一例である。従って、主旨を逸脱しない範囲内において不要なステップを削除したり、新たなステップを追加したり、処理順序を入れ替えたりしてもよいことは言うまでもない。

また、上記実施形態では、コンピュータを利用したソフトウェア構成により端末管理処理、端末側処理、サーバ側処理、表示制御処理、及び通信エラー対応処理が実現される場合を例示したが、本開示の技術はこれに限定されるものではない。例えば、コンピュータを利用したソフトウェア構成に代えて、FPGA又はASIC等のハードウェア構成のみによって、端末管理処理、端末側処理、サーバ側処理、表示制御処理、及び通信エラー対応処理のうちの少なくとも1つの処理が実行されるようにしてもよい。端末管理処理、端末側処理、サーバ側処理、表示制御処理、及び通信エラー対応処理のうちの少なくとも1つの処理がソフトウェア構成とハードウェア構成との組み合わせた構成によって実行されるようにしてもよい。

つまり、端末管理処理、端末側処理、サーバ側処理、表示制御処理、及び通信エラー対応処理等の各種処理を実行するハードウェア資源としては、例えば、プログラムを実行することで各種処理を実行するハードウェア資源として機能する汎用的なプロセッサであるCPUが挙げられる。また、他のハードウェア資源としては、例えば、専用に設計されたFPGA、PLD、又はASICなどの回路構成を有するプロセッサである専用電気回路が挙げられる。また、これらのプロセッサのハードウェア的な構造としては、半導体素子などの回路素子を組み合わせた電気回路を用いることができる。各種処理を実行するハードウェア資源は、上述した複数種類のプロセッサのうちの1つであってもよいし、同種または異種の2つ以上のプロセッサの組み合わせであってもよい。

また、一例として図14に示す管理装置14の処理部180、取得部182、及び表示制御部184は、ウエアラブル型の眼科機器ではなく、据置型で両眼を観察することができる視野検査機能を有する装置(例えば、据置型眼科機器)と通信可能に接続された管理装置に対しても適用可能である。つまり、管理装置14によって実行される処理は、据置型で両眼を観察することができる視野検査機能を有する装置でも実行可能である。

本明細書において、「A及び/又はB」は、「A及びBのうちの少なくとも1つ」と同義である。つまり、「A及び/又はB」は、Aだけであってもよいし、Bだけであってもよいし、A及びBの組み合わせであってもよい、という意味である。また、本明細書において、3つ以上の事柄を「及び/又は」で結び付けて表現する場合も、「A及び/又はB」と同様の考え方が適用される。

本明細書に記載された全ての文献、特許出願及び技術規格は、個々の文献、特許出願及び技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度に、本明細書中に参照により取り込まれる。