以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

(第1の実施の形態)

まず、遊技機の概略構成について説明する。なお、以下では遊技機の一つであるスロットマシンについて説明するが、本発明に係る遊技機は、スロットマシンに限ることなく、パチンコ遊技機等のその他の遊技機であってもよい。

また、以下の説明においては、基本的に「前後」とは、スロットマシンの前側に遊技者が居る場合に、遊技者側が「前」で、スロットマシン側が「後」を意味し、「上下」とはスロットマシンの上面側が「上」で、下面側が「下」を意味し、「左右」とはスロットマシンを遊技する遊技者の左手側が「左」を意味し、右手側が「右」を意味する。

図1はスロットマシンXを示す斜視図である。このスロットマシンXは、筐体10を備えており、この筐体10は、底板、左右の側板、天板および背板を備え、当該筐体10の正面側に開口する正面開口部を有する箱形に形成されている。また、筐体10の正面には、筐体10の正面開口部を開閉可能に閉塞する前扉12が設けられている。また、前扉12は、筐体10の正面開口部の開口上部を開閉可能に閉塞する上扉30と、開口下部を開閉可能に閉塞する下扉40とを備えている。なお、前扉12を上扉30と下扉40とに分けない一体の構造としてもよい。

筐体10内の下部には、図2に示すように、各部品に電力を供給するための電源装置を内蔵した電源ユニット14、メダルを貯留するとともにメダルを払い出す払い出し装置としてのホッパーユニット16、ホッパーユニット16内のメダルの量が所定量以上となるとホッパーユニット16からメダルが送り出されるキャッシュボックス18等が設けられている。また、電源ユニット14は、電源スイッチ15を備えており、電源スイッチ15がON状態になると、電源ユニット14から各部品に電力が供給されるようになっている。なお、一部の部品には、電源ユニット14がOFF状態でも電力が供給されるようになっていてもよい。電源スイッチ15は、電源をONにするための操作を受け付けると、電源ON信号を出力する。また、電源スイッチ15は、電源をOFFにするための操作を受け付けると、電源OFF信号を出力する。

また、筐体10内には、リールユニット20や主制御基板70(主制御装置)、副制御基板72(副制御装置)等が設けられている。リールユニット20は、周囲に複数の図柄を表示した3個の回転リール(第一リール20a、第二リール20b、第三リール20c)と、リール20a~20cを回転させるための駆動モータ(ステッピングモータ)と、各リール20a~20cに対応して設けられたインデックスセンサ24(第一インデックスセンサ24a、第二インデックスセンサ24b、第三インデックスセンサ24c)(図3参照)と、を有している。各インデックスセンサ24a~24cは、各リール20a~20cの内側に取り付けられた半円帯状のインデックスのエッジを検知するようになっている。そして、このインデックスセンサ24a~24cによる検知情報に基づいて、後述するリール20a~20cの停止制御等が行われる。

また、主制御基板70には、設定変更キースイッチ25(設定変更キーシリンダ)や、設定変更スイッチ26が設けられている(図3、図7参照)。設定変更キースイッチ25は、キースイッチとなっており、第一状態と第二状態との二つの状態を有している。また、設定変更キースイッチ25には、設定キーが挿入可能になっている。設定変更キースイッチ25は、初期状態では第一状態となっており、この第一状態で設定キーが挿入されたときの、設定変更キースイッチ25の可動部および設定キーの位置を初期位置とする。そして、挿入された設定キーが初期位置から時計回りに90度回されると、設定変更キースイッチ25の状態が第一状態から第二状態に切り替わるようになっている。また、設定変更キースイッチ25が第二状態となる位置から初期位置となるように設定キーが反時計回りに90度回されると、第二状態から第一状態に切り替わるようになっている。

また、設定変更スイッチ26は、押しボタンスイッチとなっており、第一状態と第二状態との二つの状態を有している。設定変更スイッチ26は、初期状態では第一状態となっており、このときの設定変更スイッチ26の押圧部(可動部)の位置を初期位置とする。そして、設定変更スイッチ26は、押圧部が押下される(所定の力が加えられると)と第一状態から第二状態に切り替わるようになっている。また、設定変更スイッチ26を押下していた力が除かれると、設定変更スイッチ26に内蔵されたバネの付勢力によって、押圧部が初期位置に戻り、設定変更スイッチは第二状態から第一状態に切り替わるようになっている。

なお、設定変更キースイッチ25や、設定変更スイッチ26は、例えば、電源ユニット14等の、他の部分に設けられていてもよい。

図1に示すように、上扉30の下部中央には、表示窓31が設けられ、この表示窓31の奥には、3個のリール20a~20cが横一列に設けられている。各リール20a~20cの外周面には複数種類の図柄が配列されており、リール20a~20cが停止すると表示窓31を通して1リール当たり3個の図柄が表示される。表示窓31には、各リール20a~20cの図柄を視認するための表示位置として、上段、中段、下段が設けられており、各リール20a~20cの表示位置の組合せによって有効ラインが設定されている。また、本実施形態の遊技機では、1回の遊技に関して必要なメダルの数(規定枚数)が、3枚に設定されており、規定枚数のメダルが投入されると、各リール20a~20cの中段によって構成される有効ラインが有効化される。また、遊技開始に伴って各リール20a~20cが回転を開始するとともに当選役抽選が実行されて当選役のいずれかの当選またはハズレ(不当選)が決定される。次いで、リール20a~20cが停止したときに、当選役抽選で当選した当選役に対応する図柄組合せが有効ラインに表示されると、この当選役が入賞となり、入賞した当選役に対応する処理(入賞処理)が実行される。

また、表示窓31の下方には、遊技情報表示部32が設けられている。遊技情報表示部32は、LED、ランプ、7セグメント表示器等からなり、メダルのクレジット数、1回の遊技におけるメダルの払出数あるいは獲得数、エラー情報等の各種遊技情報が表示される。また、遊技情報表示部32は、後述する第一メイン表示器90および第二メイン表示器92を備えている。

また、上扉30の上部中央には、表示窓31の上方に表示窓33が設けられている。この表示窓33の奥には、液晶ディスプレイ(画像表示装置)34が設けられている。液晶ディスプレイ34には、遊技を補助したり、遊技を盛り上げたりするための各種の映像(画像)が表示される。また、上扉30や下扉40には、スピーカ36が複数設けられている。スピーカ36からは、遊技を補助したり、遊技を盛り上げたりするための各種の演出声が出力される。また、前扉12には、報知や演出などを行うための照明装置38が複数設けられている。

また、下扉40の上部には、スロットマシンXを操作するための操作領域50が設けられている。操作領域50には、クレジットされたメダルを払い出すための精算ボタン52(押下手段)、ゲームを開始させるためのスタートレバー53(押下手段)、回転リールの回転を停止させるためのストップボタン54(第一ストップボタン54a、第二ストップボタン54b、第三ストップボタン54c:押下手段)、メダルを投入するためのメダル投入口42、メダル投入口42の下方のメダル通路内で発生したメダル詰まりを解消するリジェクトボタン、メダルをゲームに投資(ベット)するときに操作されるベットボタン56(押下手段)等が設けられる他、遊技の演出等を選択するための選択手段57等が設けられている。選択手段57は操作領域50の幅方向(左右方向)の略中央部に配置されている。なお、選択手段57は、演出等の選択用のジョグダイヤル、決定ボタン等を有しているが、選択用の十字キーやキャンセルボタン等を有するものであってもよい。また、本実施形態の遊技機は、ベットボタン56として、1回の遊技にベット可能な最大数(最大規定枚数:本実施形態では3枚)のメダルをゲームに投資するときに操作されるMAXベットボタン56を備えているが、1枚のメダルをゲームに投資する際に操作される1ベットボタン56も備えることとしてもよい。

ここで、本実施形態の遊技機における基本的な遊技の流れを説明する。遊技者がMAXベットボタン56を押下すると、クレジットされたメダルが投入(ベット)され、遊技を開始することが可能な状態となる。そして、遊技者が遊技を開始する操作としてスタートレバー53を傾動させる操作を行うと、リール20a~20cが回転を始め、リール20a~20cの回転速度が所定の速度まで上昇して定常回転状態となると、ストップボタン54a~54cの押下操作が有効な状態となる。その後、遊技者が任意のタイミングで各リール20a~20cに対応する各ストップボタン54a~54cを押下していくと、各リール20a~20cが停止する。具体的には、第一ストップボタン54aを押下すると第一リール20aが停止し、第二ストップボタン54bを押下すると第二リール20bが停止し、第三ストップボタン54cを押下すると第三リール20cが停止する。そして、全てのリール20a~20cが停止すると、遊技の結果に応じて、メダルを払い出す処理や、メダルを新たに消費することなく再度遊技を開始可能な状態とする処理等が行なわれ、1回の遊技が終了する。

次に、スタートレバー53、MAXベットボタン56、およびストップボタン54の操作荷重(検出荷重および最大荷重)について説明する。

スタートレバー53は、上下左右方向に傾動するように操作されるレバーである。なお、スタートレバー53は、例えば、左右方向には動かせず、上下方向のみに動かせるようになっていてもよい。スタートレバー53は、先端に球状の操作部が設けられたシャフト、ばね、およびセンサ等を備えている。スタートレバー53は、非操作時にはシャフトがスロットマシンXの前後方向に対して平行となる姿勢(中立状態)を保つようになっている。以下、スタートレバー53の非操作時における当該姿勢を初期位置という。ばねは、操作部が上下左右に動かされ、シャフトが傾動すると、弾性変形して撓むようになっている。センサは、例えば、フォトセンサである。センサは、例えば、シャフトが傾動することによって、発光素子から受光素子に向かう光が変化したことを検知すると、ON信号を出力するようになっている。なお、当該センサならびに後述するMAXベットボタン56およびストップボタン54のセンサは、各センサで検知したい操作部あるいは押圧部の動きを検知できるものであれば、フォトセンサに限られず、他のセンサを用いてもよい。

ここで、スタートレバー53の操作部を上下左右に動かし、ばねを弾性変形させ、センサからON信号(スタートレバー53が操作されたことを示す信号)が出力される位置まで、操作部を移動させるのに要する荷重を、スタートレバー53の検出荷重とする。スタートレバー53の検出荷重は、約1.5Nとなっている。操作部は、検出荷重より大きな荷重で操作された場合、ばねを弾性変形させながらさらに動くようになっている。そして、操作部は、任意の箇所に設けられているメカストッパー(メカエンド)にシャフトが当接することにより、停止するようになっている。ここで、スタートレバー53の操作部を動かし、ばねを弾性変形させ、シャフトがメカストッパーに当接するまで操作部を移動させるのに要する荷重を、スタートレバー53の最大荷重とする。スタートレバー53の最大荷重は、約3.0Nとなっている。

MAXベットボタン56は、上方から下方に向かって押し込まれるように操作されるボタンである。MAXベットボタン56は、押圧部、ばね、およびセンサ等を備えている。押圧部は、遊技者の指等によって操作される部品であり、例えば、樹脂で形成されている。ばねは、押圧部を上方に付勢するとともに、押圧部が押し込み操作されると弾性変形し、撓むようになっている。センサは、例えば、フォトセンサである。センサは、例えば、押圧部の押し込みによって動く検出物体によって、発光素子から受光素子に向かう光が変化したことを検知すると、ON信号を出力するようになっている。

ここで、MAXベットボタン56の押圧部を押し込み、ばねを弾性変形させ、センサからON信号(MAXベットボタン56が操作されたことを示す信号)が出力される位置まで、押圧部を移動させるのに要する荷重を、MAXベットボタン56の検出荷重とする。MAXベットボタン56の検出荷重は、約0.8Nとなっている。なお、押圧部の初期位置から検出位置までの移動量(ONストローク)は、約1.0mmである。押圧部は、検出荷重より大きな荷重で操作された場合、ばねを弾性変形させながらさらに押し込まれるようになっている。そして、押圧部は、任意の箇所に設けられているメカストッパー(メカエンド)に当接して、停止するようになっている。ここで、MAXベットボタン56の押圧部を押し込み、ばねを弾性変形させ、メカストッパーに当接するまで押圧部を移動させるのに要する荷重を、MAXベットボタン56の最大荷重とする。MAXベットボタン56の最大荷重は、約1.6Nとなっている。なお、押圧部の初期位置からメカストッパーに当接するまでの移動量(フルストローク)は、約2.0mmである。

ストップボタン54は、前方から後方に向かって押し込まれるように操作されるボタンである。ストップボタン54は、押圧部、ばね、およびセンサ等を備えている。ストップボタン54の押圧部、ばね、およびセンサは、MAXベットボタン56の押圧部、ばね、センサと同等の機能を有する構成であるため、重複する説明を省略する。

ストップボタン54の検出荷重は、約0.7Nとなっている。なお、ストップボタン54のONストロークは、約1.0mmとなっている。また、ストップボタン54の最大荷重は、約1.4Nとなっている。なお、ストップボタン54のフルストロークは、約2.0mmとなっている。

以上のように、スタートレバー53、MAXベットボタン56、およびストップボタン54は、遊技者にとって相対的に好適な操作荷重となるように、操作荷重が設定されている。

スタートレバー53の検出荷重は、ストップボタン54の検出荷重より大きい値となっている。また、スタートレバー53の最大荷重は、ストップボタン54の最大荷重より大きい値となっている。スタートレバー53は、役抽選を実行する際に操作されるものであり、遊技者が期待を込めて力強く操作することがある。このため、ストップボタン54に比べて重みのある操作感をスタートレバー53に持たせることで、押しごたえがあり心地よい操作フィーリングを遊技者に提供することができる。これにより、スタートレバー53の操作感が遊技者にとって好適なものとなり、遊技性が向上する。また、ストップボタン54操作時に、軽くて心地よい操作感を遊技者に提供することができる。

また、スタートレバー53の検出荷重は、MAXベットボタン56の検出荷重より大きい値となっている。また、スタートレバー53の最大荷重は、MAXベットボタン56の最大荷重より大きい値となっている。このように、MAXベットボタン56に比べて重みのある操作感をスタートレバー53に持たせることで、押しごたえがあり心地よい操作フィーリングを遊技者に提供することができる。これにより、スタートレバー53の操作感が遊技者にとって好適なものとなり、遊技性が向上する。

また、ストップボタン54の検出荷重は、MAXベットボタン56の検出荷重より小さい値となっている。また、ストップボタン54の最大荷重は、MAXベットボタンの最大荷重より小さい値となっている。ストップボタン54は、遊技毎に、回転リールの数に応じて複数個操作しなければならないボタンである。ストップボタン54の操作荷重が、MAXベットボタン56の操作荷重より小さく設定されていることで、遊技者は、ストップボタン54の操作に関して軽くて心地よい操作フィーリングを得ることができるとともに、テンポよく全てのストップボタン54を押下することが可能となる。これにより、遊技者は快適に遊技を行うことが可能となり、遊技性が向上する。また、使用頻度の高いストップボタン54の操作荷重が小さく設定されていることにより、遊技者の疲労の蓄積が軽減され、遊技性が向上する。また、MAXベットボタン56は、遊技を開始するための操作に用いられるボタンであり、上から叩くような操作が可能であるため、強い力で操作されることが多いボタンである。MAXベットボタン56の操作荷重が、ストップボタン54の操作荷重より大きく設定されていることで、遊技者は適度に押しごたえのある操作フィーリングを得ることができ、遊技性が向上する。

前扉12の下端部には、スロットマシン内部よりメダルを排出するためのメダル払出口60と、メダル払出口60から排出されたメダルを溜めておくためのメダル受け皿62とが形成されている。また、操作領域50とメダル受け皿62との間にはスロットマシンXの外観を装飾するための下パネル64が設けられている。また、下パネル64の背面側には、照明用の光源(LED)が設けられており、この光源からの光によって下パネル64が背後から照らされるようになっている。

また、下扉40には、ドアキーシリンダ66が設けられており、ドアキーシリンダ66にドアキーを挿入して下扉40(前扉12)を解錠することができるようになっている。具体的には、ドアキーシリンダ66に挿入されたドアキーを初期位置から時計回りに回転させる(捻る)ことにより、下扉40の解錠が行えるようになっている。また、ドアキーシリンダ66に挿入されたドアキーを初期位置から反時計回りに回転させる(捻る)ことにより、エラーの解除操作が行えるようになっている。

なお、上扉30の下端部には、下扉40の前面より後方側で下扉40の上端より下側に突出する係合部が設けられ、下扉40が閉じた状態で、上扉30を開くことができない構造になっている。すなわち、上扉30を開く際には、下扉40を解錠して開いてから上扉30を開くように構成されている。

また、ドアキーシリンダ66の近傍には、ドアセンサ76と、ドア開閉スイッチ74とが設けられている(図3参照)。ドアキーシリンダ66は、ドアキーシリンダ66に挿入されたドアキーが初期位置から反時計回りに回転されると、ドアキーシリンダ66の可動部(図示せず)が動き、この可動部の動作をドアセンサ76が検知することにより、後述する「ドアセンサ信号」がOFF状態からON状態に変化する。すなわち、ドアキーシリンダ66に対して、挿入したドアキーを反時計回りに回転させるという第一の操作が行われると、これによる可動部の動きをドアセンサ76が検知し、「ドアセンサ信号」がON状態となる。また、ドアキーが反時計回りに回転された状態から初期位置に戻ると、「ドアセンサ信号」がON状態からOFF状態に変化する。また、ドアキーシリンダ66は、ドアキーシリンダ66に挿入されたドアキーが初期位置から時計回りに回転されると、ドアキーシリンダ66の可動部が動いて下扉40(前扉12)が開き、下扉40(前扉12)が開いたことをドア開閉スイッチ74が検知することにより、後述する「ドア開閉スイッチ信号」がOFF状態からON状態に変化する。すなわち、ドアキーシリンダ66に対して、挿入したドアキーを初期位置から時計回りに回転させるという第二の操作が行われると、これに基づく下扉40(前扉12)の開放をドア開閉スイッチ74、具体的にはドア開閉スイッチ74の備えるセンサが検知し、「ドア開閉スイッチ信号」がON状態となる。また、下扉40(前扉12)が閉じられると、「ドア開閉スイッチ信号」がON状態からOFF状態に変化する。

メダル投入口42から投入されたメダルは、メダルセレクタ67を通過した後に、メダルシュート69を経由してホッパーユニット16に入るようになっている。ただし、遊技を開始した後などの所定の条件下では、メダルセレクタ67に内蔵されたメダルブロッカー68が作動して、メダルシュート69へ向かう流路を閉塞し、投入されたメダルがメダル払出口60から返却されるようになっている。

スロットマシンXは、主制御基板70と副制御基板72とによって制御される。主制御基板70は、図3に示すように、精算ボタン52、スタートレバー53、ストップボタン54、ベットボタン56、設定変更スイッチ26、ドア開閉スイッチ74、ドアセンサ76、投入検知センサ78、第一メダル通過センサ80、第二メダル通過センサ82、シュートセンサ84、オーバーフローセンサ86、払出センサ88等の入力手段からの入力信号を受けて、遊技機の設定、エラーの管理、あるいは遊技を実行するための各種の演算を行い、演算結果に基づいてリール20a~20cや、ホッパーユニット16等の出力手段の制御を行う。換言すると、主制御基板70は、遊技の進行を制御する。また、副制御基板72は、主制御基板70から送られてくる信号を受けて、演出を実行するための各種の演算を行い、演算結果に基づいて液晶ディスプレイ34、スピーカ36、照明装置38等の演出用の装置の制御を行う。換言すると、副制御基板72は、演出を制御する。

また、主制御基板70と副制御基板72とは電気的に接続されており、主制御基板70から副制御基板72へは遊技状態を示す情報など各種情報(信号)の送信が可能となっているが、副制御基板72から主制御基板70へは情報を送信できないようになっている。

また、主制御基板70や副制御基板72の機能は、各種のプロセッサ(CPU、DSP等)、IC、あるいはROMやRAM等の情報記憶媒体等のハードウェアや、ROM等に予め記憶されている所定のプログラムからなるソフトウェアにより実現される。

主制御基板70は、設定変更手段101、設定確認手段102、払出制御手段103、遊技制御手段104、乱数発生手段105、エラー検出手段106、エラー管理手段107、エッジ検出手段400、情報制御手段500および主記憶手段108を備えている。

設定変更手段101は、主記憶手段108に記憶されている設定値を変更する制御を行う。本実施形態の遊技機では、電源投入時の設定変更キースイッチ25の状態に応じて遊技モードで起動される場合と設定変更モードで起動される場合とが切り替えられるようになっている。そして、設定変更キースイッチ25に設定キーが挿入されて初期位置から時計回りに90度設定キーが回された状態(前述の第二状態)で、電源スイッチ15が作動することにより電源ユニット14から電力が供給されると、設定変更手段101が、スロットマシンXを設定変更モードで起動する。本実施形態の遊技機では、設定1~設定6までの6段階の設定値の中から設定値を選択することができるようになっている。そして、設定1から設定6に向かって順番に出玉率の期待値が高くなるように当選役抽選の当選確率が変動するようになっている。なお、本実施形態では、設定1<設定2<設定3<設定4<設定5<設定6の順で設定値の高低を表現する。

また、設定変更手段101は、設定変更モードにおいて設定変更スイッチ26が押下される毎に、設定1→設定2→・・・設定6→設定1→・・・の順序で設定値を変更し、スタートレバー53が押下されると、設定値を確定させて、確定された設定値を主記憶手段108に記憶させる。また、設定変更キースイッチ25に挿入された設定キーを初期位置に戻すことによって設定変更モードから遊技モードへ移行させることができるようになっている。

また、本実施形態では、設定変更キースイッチ25が初期位置にある状態で電源が投入されると、遊技モードでスロットマシンXを起動する。そして、本実施形態では、遊技モードでは遊技を行うことができるが、設定値の変更を行うことはできず、設定変更モードでは設定値の変更を行うことはできるが、遊技を行うことはできないようになっている。

また、設定変更手段101は、設定変更モードにおいて、主記憶手段108における読み出しおよび書き込みが可能な記憶領域であるリードライトメモリ(RAM205)に記憶されている情報を初期化する初期化処理を行う。なお、初期化処理においては、リードライトメモリに記憶されている全ての情報を初期化するのではなく、メダルのクレジット情報など一部の情報については初期化されずに保持されるようになっている。

設定確認手段102は、液晶ディスプレイ34や遊技情報表示部32等を介して現在の設定値を報知し、遊技者や管理者等に設定値を知らせる処理を行う。遊技モードにおいて、設定変更キースイッチ25に設定キーが挿入されて初期位置から時計回りに90度設定キーが回された状態で設定変更スイッチ26が押下されると、設定確認手段102は、スロットマシンXを設定確認モード(設定確認状態)にする。設定確認モードにおいては、液晶ディスプレイ34は、設定確認モードであることを知らせる画像を表示する。また、設定確認モードにおいては、遊技情報表示部32の第一メイン表示器90は、現在設定されている設定値を表示する。

また、設定変更キースイッチ25に挿入された設定キーを初期位置に戻すことによって設定確認モードを終了させ、設定確認モードから遊技モードへ移行させることができるようになっている。

なお、設定確認モードでは設定値を参照することはできるが、遊技を行うことはできないようになっている。また、設定確認モードでは設定値を参照することはできるが、設定値の変更を行うことはできないようになっている。なお、設定確認モードへの移行方法は、前述の方法に限られない。例えば、設定キーを回すだけで、設定変更スイッチ26が押下されなくても設定確認モードに移行するものとしてもよい。また、遊技機の電源がOFFの状態や、設定変更モード等から設定確認モードに移行可能となっていてもよい。

払出制御手段103は、メダル(遊技媒体)の払い出しを制御する手段である。払出制御手段103は、小役が入賞した場合に、役毎に定められている配当に基づいて決定された枚数のメダルを払い出す処理を行う。具体的には、払出制御手段103は、小役に入賞した場合に、所定の枚数のメダルの払い出しを指示する信号を、ホッパーユニット16に対して出力する。そして、ホッパーユニット16は、払出制御手段103からの指示を受け、指示された払出数のメダルを払い出す。また、ホッパーユニット16は、払出センサ88を備えており、払出センサ88は、ホッパーユニット16がメダルを1枚払い出す毎に、メダルが払い出されたことを報知する信号(払出信号)を出力する。主制御基板70は、この払出信号に基づいて、ホッパーユニット16から実際に払い出されたメダルの枚数を管理している。なお、本実施形態の遊技機では、各遊技においてメダルの払い出しが行われる場合に、メダルの払出数が第一メイン表示器90に表示されるようになっており、主制御基板70は、小役の入賞によってメダルが払い出される場合には、当該小役の入賞に伴うメダルの払出数を第一メイン表示器90に表示させる制御を行う。

また、払出制御手段103は、精算ボタン52の押下操作に基づいて精算ボタン52から出力される信号を受け、ベットされているメダルまたは/およびクレジット記憶されているメダルを払い出す処理(精算処理)を行う。具体的には、払出制御手段103は、精算ボタン52が長押しされた場合に、メダルの払い出しを指示する信号をホッパーユニット16に対して出力し、ホッパーユニット16からメダルを払い出させる。すなわち、精算処理とは、精算ボタン52への操作に基づいて、遊技機内部に貯留されている遊技媒体を払い出す処理をいう。以下では、スロットマシンXが精算処理を行っている状態を、精算モード(精算状態)と呼ぶこととする。また、本実施形態では、精算モードでは遊技を行うことはできないようになっている。

なお、1回の精算ボタン52への押下操作に対して、ベットされているメダルおよびクレジット記憶されているメダルの両方を全て払い出させることしてもよく、1回目の精算ボタン52への押下操作に対してベットされているメダルまたはクレジット記憶されているメダルの一方を払い出させた後、2回目の精算ボタン52への押下操作に対してベットされているメダルまたはクレジット記憶されているメダルの他方を払い出させることとしてもよい。

遊技制御手段104は、遊技の進行を制御する手段であって、メダルが投入され、スタートレバー53が操作されると、当選役抽選により役の当否を決定するとともに、リール20a~20cを回転させ、ストップボタン54に対する停止操作が行われると、当選役抽選の結果に応じて回転中のリールを停止させて、有効ライン上に表示された図柄組合せに基づいて役が入賞したか否かを判定し、判定結果に応じた処理を行うことによって、遊技を進行させるメインループ処理を行う。以下では、その詳細を説明する。

遊技制御手段104は、遊技ごとにメダルの投入を受け付けて、規定枚数のメダルが投入されたことに基づいて、スタートレバー53に対する遊技開始操作を有効化する処理を行う。また、遊技制御手段104は、メダルがクレジットされた状態でベットボタン56が押下されると、規定枚数を限度として、クレジットされたメダルを投入状態に設定する。また、本実施形態の遊技機では、規定枚数のメダルの投入に基づいて有効化されたスタートレバー53に対する最初の押下操作が、遊技開始操作として受け付けられ、当該操作を契機としてリール20a~20cの回転が開始されるとともに、当選役抽選等の抽選が行われる。

なお、本実施形態の遊技機では、主記憶手段108に最大で50枚分のメダルをクレジット記憶することが可能となっている。第二メイン表示器92は、メダルのクレジット数を表示するようになっており、主制御基板70は、主記憶手段108に記憶されているメダルのクレジット数の増減に従って、第二メイン表示器92の表示内容を変化させる。

また、遊技制御手段104は、スタートレバー53に対する遊技開始操作(有効化されたスタートレバー53への最初の押下操作)に基づいて発せられるスタートレバー53からの信号に基づいて、当選役抽選テーブルを用いた当選役抽選を行う。

当選役抽選テーブルは、複数の乱数(例えば、0~65535の65536個の乱数)のそれぞれに対して、小役、リプレイおよびボーナス等の各種の当選役やハズレ(不当選)が対応付けられたものであり、主記憶手段108に記憶されている。本実施形態の遊技機では、6段階の設定値それぞれに対して、異なる当選役抽選テーブルが用意されている。このため、設定値に応じて、当選役抽選で一部の当選態様が得られる確率が異なるようになっている。具体的には、設定値が高くなるほど、出玉率の期待値が高くなるように、当選役と乱数値との対応関係が設定されている。

乱数発生手段105は、抽選用の乱数値を発生させるものである。乱数値は、例えばインクリメントカウンタ(所定のカウント範囲を循環するように数値をカウントするカウンタ)のカウント値に基づいて発生させることができる。なお、本実施形態において、「乱数」には、数学的な意味でランダムに発生する値のみならず、発生自体は規則的であっても、その取得タイミング等が不規則であるために実質的に乱数として機能しうる値も含まれる。

当選役抽選では、乱数発生手段105から抽選用の乱数値を取得し、この乱数値を当選役抽選テーブルに照合して当選役に当選したか否かを判定し、当該乱数値に対応付けられた当選役が当選となる。また、各乱数値には、1つの当選役が対応付けられているものと、複数の当選役が対応付けられているものとが存在する。したがって、当選役抽選によって、1つの役が当選する場合と、複数の役が重複して当選する場合とが存在する。

また、遊技制御手段104は、当選役抽選の結果当選した役に対応する当選フラグを非当選状態(OFF状態)から当選状態(ON状態)に設定する。また、複数の当選役が重複して当選した場合には、重複して当選したそれぞれの役に対応する当選フラグを非当選状態から当選状態に設定する。また、当選フラグの設定情報は、主記憶手段108に記憶される。

また、当選フラグには、入賞するまで次回以降の遊技に当選状態を持ち越し可能な当選フラグ(持越可能フラグ)と、入賞の如何に関わらず次回以降の遊技に当選状態が持ち越されず、非当選状態にリセットされる当選フラグ(持越不可フラグ)とがある。また、ボーナスには持越可能フラグが対応付けられており、小役およびリプレイには持越不可能フラグが対応付けられている。また、ボーナスの当選フラグの当選状態が持ち越されている場合であっても、小役やリプレイに当選した場合には、遊技制御手段104は、ボーナスの当選フラグに加えて、当該当選した役に対応する当選フラグも当選状態に設定する。

また、遊技制御手段104は、有効化されたスタートレバー53が操作されたこと(すなわち、遊技開始)に伴って各リール20a~20cの回転を開始させるとともに、有効化されたストップボタン54a~54cが操作されると、リール20a~20cを抽選フラグの設定状態(当選役抽選の結果)に応じた態様で停止させる制御を行う。すなわち、遊技制御手段104は、ストップボタン54a~54cの各ボタンが操作される毎に、リール20a~リール20cのうち、操作されたボタンに対応するリールの停止位置を決定して、決定された停止位置でリールを停止させる制御を行う。したがって、ストップボタン54a~54cの操作順序(打順)によって、リール20a~リール20cの停止順序が変化する。

ストップボタン54a~54cが操作された際の停止制御において、遊技制御手段104は、当選フラグが当選状態に設定されている当選役が入賞するように、各リール20a~20cを停止させる。具体的には、1つの当選役の当選フラグが当選状態に設定されている状態では、この当選役が入賞するように各リール20a~20cの停止制御を行う。また、複数の当選役の当選フラグが重複して当選状態に設定されている状態では、役毎に定められた優先順位に従って、所定の当選役が入賞するように、各リール20a~20cを停止させる。特に、ボーナス、小役、リプレイのうち2種類以上の役の当選フラグが当選状態に設定されている場合には、ボーナスよりも小役、小役よりもリプレイが入賞するように停止制御がされる。また、当選フラグが当選状態に設定されている当選役が1つだけの場合であっても、必ずこの当選役が入賞するように停止制御が行なわれるわけではない。例えば、ボーナスの当選フラグのみが当選状態に設定されている場合であっても、ストップボタン54a~54cの操作タイミングによって、いずれの役も当選しない(取りこぼす)場合がある。

また、遊技制御手段104は、リール20a~20cの停止態様に基づいて、役が入賞したか否かを判定する入賞判定処理を行う。具体的には、遊技制御手段104は、リール20a~20cの全てが停止することにより有効ライン上に表示されている図柄組合せを、主記憶手段108に記憶されている入賞判定テーブルに照合して、入賞の有無や入賞した当選役の種類を判定する。

払出制御手段103は、前述のように、小役が入賞した場合にメダルの払い出しを行う。

なお、メダルのクレジット記憶(貯留記憶)が許可されている場合、具体的にはクレジット数(クレジット記憶されたメダルの枚数)が上限の50枚以下の場合には、ホッパーユニット16によって実際にメダルの払い出しを行う代わりに、主記憶手段108に記憶されているクレジット数に対して払出数を加算するクレジット加算処理を行って、仮想的にメダルを払い出す処理を行う。なお、メダルの払出数の一部または全部をクレジット数に加算する場合には主制御基板70は、クレジット数の増加分に対応して、第二メイン表示器92の表示内容を変化させる制御を行う。

また、遊技制御手段104は、リプレイが入賞した場合に、次回の遊技に関して遊技者の所有するメダルの投入を要さずに前回の遊技と同じ準備状態に設定するリプレイ処理(

再遊技処理)を行う。すなわち、本実施形態の遊技機では、リプレイが入賞した場合には、前回の遊技と同じ枚数分のメダルを遊技者の手持ちのメダル(クレジット記憶されたメダルを含む)を使わずに自動的に投入する自動投入処理が行われ、前回の遊技と同じ有効ラインを設定した状態で次回のスタートレバー53に対する遊技開始操作を待機する。

また、遊技制御手段104は、通常状態、ボーナス成立状態、およびボーナス状態の間で遊技状態を移行させる遊技状態移行制御処理を行う。滞在している遊技状態を示す情報は、主記憶手段108に格納される。遊技状態の移行条件は、1の条件が定められていてもよいし、複数の条件が定められていてもよい。複数の条件が定められている場合には、複数の予め定められた条件のうち1の条件が成立したこと、あるいは複数の予め定められた条件の全てが成立したことに基づいて、遊技状態を別の遊技状態へ移行させることができる。

通常状態は、複数種類の遊技状態の中で初期状態に相当する遊技状態で、通常状態からはボーナス成立状態への移行が可能となっている。具体的には、通常状態においてボーナスが当選した場合にボーナス成立状態へ移行する。また通常状態では、主記憶手段108に記憶されている複数種類の当選役抽選テーブルのうち、小役、リプレイ、およびボーナスが抽選対象として設定されている当選役抽選テーブルを参照して当選役抽選が行われる。

ボーナス成立状態は、当選役抽選でボーナスに当選したことを契機として移行する遊技状態である。ボーナス成立状態では、主記憶手段108に記憶されている複数種類の当選役抽選テーブルのうち、通常状態と同じ確率で小役の当否が決定され、ボーナスが抽選対象から除外された当選役抽選テーブルを参照した当選役抽選が行われる。なおボーナス成立状態においてもリプレイは抽選対象として設定されているが、通常状態とはリプレイの当選確率や当選態様が異なっていてもよいし、同じであってもよい。

またボーナス成立状態では、ボーナスが入賞するまでボーナスに対応する抽選フラグが当選状態に維持されたまま小役およびリプレイの当否が決定され、ボーナスの入賞形態を示す図柄組合せが有効ライン上に表示されると、遊技制御手段104は、ボーナスの入賞に基づいて遊技状態をボーナス成立状態からボーナス状態へ移行させる。

ボーナス状態は、ボーナスの入賞形態を示す図柄組合せが有効ライン上に表示されたことを契機として移行する遊技状態である。ボーナス状態では、主記憶手段108に記憶されている複数種類の当選役抽選テーブルのうち、小役の当選確率が通常状態およびボーナス成立状態よりも高く設定され、リプレイが抽選対象から除外された当選役抽選テーブルを参照した当選役抽選が行われる。すなわちボーナス状態では、通常状態やボーナス成立状態とは小役の当選確率が異なる。

またボーナス状態では、ボーナス状態でのボーナス遊技によって払い出されたメダルの合計数により終了条件が成立したか否かを判断し、予め定められた終了予定払出数(例えば、250枚)を超えるメダルが払い出されると、遊技制御手段104は、ボーナス状態を終了させて、遊技状態を通常状態へ復帰させる。なお本実施形態では、ボーナス状態における払出数についてのカウント情報は主記憶手段108に累計して記憶される。

エラー検出手段106は、ドア開閉スイッチ74、ドアセンサ76、投入検知センサ78、第一メダル通過センサ80、第二メダル通過センサ82、シュートセンサ84、オーバーフローセンサ86、および払出センサ88の信号状態を監視して、エラー検出条件を満たしているかを判断して、エラー検出条件を満たしていることに基づいて発生しているエラーを特定することによってエラーを検出する。なお、本実施形態では、いずれかのエラーを検出した後(エラーの解除操作を待機している状況)も、エラー検出手段106は各エラーの検出を継続して行っている。

以下では、図4および図5を参照して各エラーについて説明する。

図4は、メダル投入口から投入されたメダルの流路を説明する図である。

まず、メダルの投入が受け付けられている状態では、メダル投入口42から投入されたメダルは、メダルセレクタ67を通過してメダルの識別および枚数のカウントがなされ、次いでメダルシュート69を経由してホッパーユニット16へ送られるようになっている。ここで、メダルセレクタ67は、投入検知センサ78と、第一メダル通過センサ80と、第二メダル通過センサ82とを備えている。また、メダルシュート69は、シュートセンサ84を備えている。そして、メダル投入口42から投入されたメダルは、投入検知センサ78、第一メダル通過センサ80、第二メダル通過センサ82、およびシュートセンサ84に、この順で検知されるようになっている。

一方、遊技を行っている状態(スタートレバー53が操作され、リール20a~20cが回転を開始してから、遊技の結果に応じてメダルを払い出す処理等が終了するまでの間)や、メダルのベット数およびクレジット数が最大数に達している状況、あるいは電源スイッチ15がOFF状態となっている場合等では、メダルブロッカー68が作動して、メダルセレクタ67からメダルシュート69への流路が閉塞され、メダルセレクタ67からメダル払出口60へメダルが返却されるようになっている。

また、ホッパーユニット16に貯蔵されているメダルが所定量を超えると、所定量を越えてホッパーユニット16に送られたメダルは、キャッシュボックス18へと送られるようになっている。また、筐体10内の、キャッシュボックス18が配置される部分には、オーバーフローセンサ86が設けられており、キャッシュボックス18内のメダルが所定量を超えた場合、所定量を超えたことがオーバーフローセンサ86により検知されるようになっている。

エラー検出手段106は、各種センサの信号状態に基づいて、逆流エラー、エンプティエラー、払出詰まりエラー、払出異常エラー、オーバーエラー、滞留エラー、バックアップエラー、ドア開放エラー、投入異常エラー、シュートエラー、および投入検知エラーを検出する。

(1)逆流エラー

逆流エラーは、メダルが流路において逆流していることに起因するエラーである。具体的には、メダルの投入を受け付けている状況において、第一メダル通過センサ80または第二メダル通過センサ82の信号状態(ON/OFF状態)が正しい順序に変化しなかった場合に検出されるエラーである。エラー検出手段106は、第一メダル通過センサ80または第二メダル通過センサ82の信号状態の変化がある毎に、2つのセンサの状態をチェックし、正しい順序通りに変化しない場合に、逆流エラーが発生したとみなして、主記憶手段108に逆流エラー検出フラグを設定する。

(2)エンプティエラー

エンプティエラーは、ホッパーユニット16に貯蔵されているメダルがなくなったことに起因するエラーである。具体的には、メダルの払い出しが行われている状況において、払出センサ88の信号状態がOFF状態(払い出されるメダルが検知されていない状態)で一定期間(約2100ms)以上継続した場合に検出されるエラーである。エラー検出手段106は、ホッパーユニット16に対してメダルの払い出しを指示する信号がON状態にされると、主記憶手段108に設けられたエンプティエラー検出タイマで計時を行い、エンプティエラー検出タイマの計時情報から払出センサ88の信号状態がOFF状態のまま一定期間以上となったと判断される場合に、エンプティエラーが発生したとみなして主記憶手段108にエンプティエラー検出フラグを設定する。

(3)払出詰まりエラー

払出詰まりエラーは、ホッパーユニット16において払い出されるべきメダルが詰まって排出されていないことに起因するエラーである。具体的には、メダルの払い出しが行われている状況において、払出センサ88の信号状態がON状態(払い出されるメダルが検知されている状態)で一定期間(約172ms)以上継続した場合に検出されるエラーである。エラー検出手段106は、ホッパーユニット16に対してメダルの払い出しを指示する信号がON状態にされると、主記憶手段108に設けられた払出詰まりエラー検出タイマで計時を行い、払出詰まりエラー検出タイマの計時情報によって払出センサ88の信号状態がON状態のまま一定期間以上となった場合に、払出詰まりエラーが発生したとみなして主記憶手段108に払出詰まりエラー検出フラグを設定する。

(4)払出異常エラー

払出異常エラーは、メダルの払い出しを行うべきではない状況でメダルの払い出しがあったことに起因するエラーである。具体的には、メダルの払い出しが行われていない状況において、払出センサ88の信号状態がON状態で一定期間(約6ms)以上継続した場合に検出されるエラーである。エラー検出手段106は、ホッパーユニット16に対するメダルの払い出しを指示する信号がOFF状態である状況において、主記憶手段108に設けられた払出異常エラー検出タイマで計時を行い、払出異常エラー検出タイマの計時情報によって払出センサ88の信号状態がON状態のまま一定期間以上となった場合に、払出異常エラーが発生したとみなして主記憶手段108に払出異常エラー検出フラグを設定する。

(5)オーバーエラー

オーバーエラーは、キャッシュボックス18に貯蔵されている余剰メダルが所定量を超えたことに起因するエラーである。具体的には、オーバーフローセンサ86の信号状態がON状態(余剰メダルが所定量を超えたこと示す信号状態)で一定期間(約100ms)以上継続した場合に検出されるエラーである。エラー検出手段106は、オーバーフローセンサ86の信号状態がON状態である状況において、主記憶手段108に設けられたオーバーエラー検出タイマで計時を行い、オーバーエラー検出タイマの計時情報によってオーバーフローセンサ86の信号状態がON状態のまま一定期間以上となった場合に、オーバーエラーが発生したとみなして主記憶手段108にオーバーエラー検出フラグを設定する。

(6)滞留エラー

滞留エラーは、メダルセレクタ67内でメダルが詰まっていることに起因するエラーである。具体的には、第一メダル通過センサ80または第二メダル通過センサ82の信号状態がON状態(メダルの存在を検知していることを示す信号状態)で一定期間(約113ms)以上継続した場合に検出されるエラーである。エラー検出手段106は、第一メダル通過センサ80および第二メダル通過センサ82の少なくとも一方のセンサの信号状態がON状態である状況において、主記憶手段108に設けられた滞留エラー検出タイマで計時を行い、滞留エラー検出タイマの計時情報によって第一メダル通過センサ80または第二メダル通過センサ82の信号状態がON状態のまま一定期間以上となった場合に、滞留エラーが発生したとみなして主記憶手段108に滞留エラー検出フラグを設定する。

(7)バックアップエラー

バックアップエラーは、RAM205のバックアップに不具合が生じたことに起因するエラーである。具体的には、電源投入時において、RAM205のバックアップ異常を検出した場合に検出されるエラーである。あるいは、電源投入時において、スタックポインタの保存値が特定の範囲でない場合に検出されるエラーである。エラー検出手段106は、RAM205のバックアップ異常を検出した場合またはスタックポインタの保存値が特定の範囲でない場合に、バックアップエラーが発生したとみなして、主記憶手段108にバックアップエラー検出フラグを設定する。

(8)ドア開放エラー

ドア開放エラーは、下扉40(前扉12)が開いていることに起因するエラーである。具体的には、下扉40が開くことによって作動するドア開閉スイッチ74の信号状態がON状態(下扉40が開いていることを示す信号状態)で一定期間(約48ms)以上継続した場合に検出されるエラーである。エラー検出手段106は、ドア開閉スイッチ74の信号状態がON状態である状況において、主記憶手段108に設けられたドア開放エラー検出タイマで計時を行い、ドア開放エラー検出タイマの計時情報によってドア開閉スイッチ74の信号状態がON状態のまま一定期間以上となった場合に、ドア開放エラーが発生したとみなして主記憶手段108にドア開放エラー検出フラグを設定する。

(9)投入異常エラー

投入異常エラーは、メダルブロッカー68を作動させてメダルシュート69への流路を閉塞したことによってメダルの流路が切り替えられたにも関わらずに、メダルが正規の流路(ここではメダル払出口60に返却される流路)とは異なる流路を通過していることに起因するエラーである。具体的には、メダルブロッカー68の作動後に第二メダル通過センサ82によってメダルセレクタ67を通過してメダルシュート69へ向かって流れるメダルを検知した場合に検出されるエラーである。エラー検出手段106は、メダルブロッカー68が作動している状況において、第二メダル通過センサ82の信号状態がON状態である場合に、投入異常エラーが発生したとみなして主記憶手段108に投入異常エラー検出フラグを設定する。ただし、本実施形態の遊技機では、投入異常エラーの発生判断には非監視期間(約250ms)が設けられており、エラー検出手段106は、メダルブロッカー68が作動したことに基づいて主記憶手段108に設けられた投入異常非監視タイマで計時を行い、非監視期間が経過した時点で第二メダル通過センサ82の信号状態を確認して投入異常エラーの発生判断を行う。

(10)シュートエラー

シュートエラーは、メダルセレクタ67を通過したメダルの数とメダルシュート69を通過したメダルの数とに一定以上の差が生じたことに起因するエラーである。具体的には、投入されたメダルが第一メダル通過センサ80および第二メダル通過センサ82を正しい順序で通過してから一定期間を経過するまでの間に、第一メダル通過センサ80および第二メダル通過センサ82を正しい順序で通過したと検知されたメダルの数と、シュートセンサ84の信号状態がON状態(メダルの存在を検知している信号状態)となった回数との差が、所定範囲に収まっていない場合、または投入されたメダルが第一メダル通過センサ80および第二メダル通過センサ82を正しい順序で通過してから一定期間を経過した時点において、第一メダル通過センサ80および第二メダル通過センサ82を正しい順序で通過したと検知されたメダルの数と、シュートセンサ84の信号状態がON状態(メダルの存在を検知している信号状態)となった回数との差が、所定数以上となった場合に検出されるエラーである。エラー検出手段106は、第一メダル通過センサ80および第二メダル通過センサ82の信号状態がOFF状態であって、かつシュートセンサ84の信号状態がON状態である状況において、主記憶手段108に設けられたシュートエラー検出タイマで計時を行いながら、第一メダル通過センサ80および第二メダル通過センサ82を正しい順序で通過したと検知されたメダルの数とシュートセンサ84の信号状態がON状態となった回数との差を監視して、この差が上記条件を満たした場合にシュートエラーが発生したとみなして主記憶手段108にシュートエラー検出フラグを設定する。

(11)投入検知エラー

投入検知エラーは、メダル投入口42付近でメダルが詰まっていることに起因するエラーである。具体的には、メダルセレクタ67内の投入検知センサ78がON状態(メダルの存在を検知している信号状態)で一定期間(約280ms)以上継続した場合に検出されるエラーである。エラー検出手段106は、投入検知センサ78の信号状態がON状態である状況において、主記憶手段108に設けられた投入検知エラー検出タイマで計時を行い、投入検知エラー検出タイマの計時情報によって投入検知センサ78の信号状態がON状態のまま一定期間以上となった場合に、投入検知エラーが発生したとみなして主記憶手段108に投入検知エラー検出フラグを設定する。

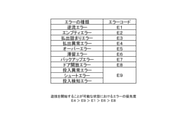

各エラーには、エラーの種類に応じてE1~E9までのエラーコードが割り当てられている。具体的には、図5に示すように、逆流エラーにはエラーコードE1が割り当てられており、エンプティエラーにはエラーコードE2が割り当てられており、払出詰まりエラーにはエラーコードE3が割り当てられており、払出異常エラーにはエラーコードE4が割り当てられており、オーバーエラーにはエラーコードE5が割り当てられており、滞留エラーにはエラーコードE6が割り当てられており、バックアップエラーにはエラーコードE7が割り当てられており、ドア開放エラーにはエラーコードE8が割り当てられており、投入異常エラー、シュートエラー、および投入検知エラーにはエラーコードE9が割り当てられている。

エラー管理手段107は、エラー検出手段106によってエラーが検出されると、検出されたエラーを、液晶ディスプレイ34や第一メイン表示器90を介して報知する処理を実行する。具体的には、エラー管理手段107は、検出されたエラーの種類に対応したエラーコードを設定して、設定されたエラーコードを、液晶ディスプレイ34や第一メイン表示器90に表示させる。換言すると、エラー管理手段107は、設定されているエラー検出フラグ(逆流エラー検出フラグ、エンプティエラー検出フラグ、払出詰まりエラー検出フラグ、払出異常エラー検出フラグ、オーバーエラー検出フラグ、滞留エラー検出フラグ、バックアップエラー検出フラグ、ドア開放エラー検出フラグ、投入異常エラー検出フラグ、シュートエラー検出フラグ、または投入検知エラー検出フラグ)に応じたエラーコードを、液晶ディスプレイ34や第一メイン表示器90に表示させる。

また、エラー管理手段107は、所定の解除操作が行われたことに基づいてエラー検出フラグ等をクリアする解除処理を行う。具体的には、エラー管理手段107は、設定変更スイッチ26が押下されたこと、またはドアキーシリンダ66にドアキーが挿入された状態でドアキーが反時計回りに回転された(捻られた)ことを解除操作として受け付けて、これらの解除操作によって設定変更スイッチ26またはドアセンサ76から信号が入力されると、解除操作が行われたと判断して、主記憶手段108に記憶されているエラー検出フラグやタイマの計時情報等のエラーに関連する情報をクリア(消去)する解除処理を行う。

なお、第一メイン表示器90にエラーコードを表示させた後に、主記憶手段108に設けられたエラーウェイトタイマを用いてタイマウェイト処理を行い、タイマウェイト処理が行われている期間(例えば、約100ms)を経過した後から解除操作を受け付けるようにしてもよい。

なお、エラーの解除処理の契機は前述のものに限らず、例えば、設定変更キースイッチ25に挿入された設定キーを回転させることに基づく、設定変更モードあるいは設定確認モードの開始時あるいは終了時にエラー検出フラグ等をクリアすることとしてもよい。また、設定変更モード中や、設定確認モード中においては、エラーの検出を行わず、エラー検出フラグが設定されないようになっていてもよい。換言すると、エラー管理手段107は、設定変更モードまたは設定確認モードに移行すると、設定変更モードもしくは設定確認モードへの移行前または設定変更モード中もしくは設定確認モード中に起きたエラーは、報知しないようになっていてもよい。

次に、複数のエラーが重複して発生した場合について説明する。

遊技モードにおいて、各種エラーのうちの1つのエラー(第一のエラー)が発生し、第一のエラーのエラー検出フラグが設定された場合、エラー管理手段107は、当該第一のエラーに対応するエラーコードを液晶ディスプレイ34や第一メイン表示器90に表示させることにより、当該第一のエラーの発生を報知する。また、エラー管理手段107が当該第一のエラーを報知している状態において、各種エラーのうちの第一のエラーとは異なるエラー(第二のエラー)が発生し、第一のエラーのエラー検出フラグに加え、第二のエラーのエラー検出フラグが設定された場合、エラー管理手段107は、第一のエラーの発生を報知し続ける。この状態において、エラーの解除操作がなされると、エラー管理手段107は第一のエラーのエラー検出フラグをクリアし、第二のエラーに対応するエラーコードを液晶ディスプレイ34や第一メイン表示器90に表示させることにより、当該第二のエラーの発生を報知する。そして、再度エラーの解除操作がなされると、エラー管理手段107は第二のエラーのエラー検出フラグをクリアし、エラー管理手段107は、エラーの報知を終了する。

一方、設定確認モードにおいて、各種エラーのうちの1つのエラー(第一のエラー)が発生し検出された場合、エラー管理手段107は設定確認モード中は当該第一のエラーの報知を行わない。また、設定確認モードにおいて第一のエラーが発生し検出された後、設定確認モードが終了する前に、各種エラーのうちの第一のエラーとは異なるエラー(第二のエラー)が発生し検出された場合、エラー管理手段107は、設定確認モード中は当該第一のエラーおよび当該第二のエラーの報知を行わない。そして、設定変更キースイッチ25に挿入された設定キーが初期位置に戻され、設定確認モードが終了すると、エラー管理手段107は、予め定められた優先度に従って、第一のエラーまたは第二のエラーのいずれか一方に対応するエラーコードを液晶ディスプレイ34や第一メイン表示器90に表示させることにより、第一のエラーまたは第二のエラーの発生を報知する。そして、エラーの解除操作がなされると、エラー管理手段107は、第一のエラーと第二のエラーとのうち、報知しているエラーのエラー検出フラグをクリアし、報知していなかった他方のエラーに対応するエラーコードを液晶ディスプレイ34や第一メイン表示器90に表示させる。そして、再度エラーの解除操作がなされると、エラー管理手段107は当該他方のエラーのエラー検出フラグをクリアし、エラーコードの報知を終了する。

また、本実施形態の遊技機においては、精算モード(精算ボタン52への操作に基づくメダルの払い出しを行っている状態)において、第一のエラーと第二のエラーとの両方が発生し検出された場合にも、設定確認モードのときと同様に、精算の終了後に、予め定められた優先度に従って、第一のエラーと第二のエラーとのうちのいずれか一方を先に報知する。

以下では、設定確認モードおよび精算モードをまとめて特定状態と呼ぶこととする。なお、特定状態は、設定確認モードと精算モードとの両方を含んでいる必要はなく、また、設定確認モードおよび精算モード以外の状態を含んでいてもよく、また、設定確認モードおよび精算モードを含まない他の状態としてもよい。例えば、特定状態は、小役の入賞に基づくメダルの払い出しを行っている状態であってもよい。また、例えば、特定状態は、遊技モードにおいて第一のエラーが発生し検出されたことに基づき、エラー管理手段107が当該第一のエラーを報知している状態であってもよい。また、例えば、特定状態は、スタートレバー53に対する遊技開始操作を契機としてリール20a~20cが回転を開始してから定常回転状態に移行するまでの間の状態(リール加速中)であってもよい。

なお、本実施形態の遊技機においては、特定状態において、エラーの解除操作がなされても、エラー管理手段107は、エラー検出フラグのクリアを行わないが、クリアを行うようになっていてもよい。

本実施形態の遊技機においては、E4>E9>E1>E6>E8の順で、対応するエラーの優先度が設定されている。そして、エラー管理手段107は、特定状態において複数のエラーが重複して発生した場合、優先度が高いエラーを先に報知する。

例えば、遊技モードにおいて、エラーコードがE9のエラーが検出され、その後、エラーコードがE4のエラーが検出される場合、エラー管理手段107は、エラーコードE9のエラーを先に報知するように処理を行う。そして、エラーの解除操作がなされると、エラー管理手段107は、エラーコードE9のエラーの報知をやめ、エラーコードE4のエラーを報知するように処理を行う。一方、設定確認モードにおいて、エラーコードがE9のエラーが検出され、その後、エラーコードがE4のエラーが検出された場合、エラー管理手段107は、設定確認モードの終了後に、エラーコードE4のエラーを先に報知するように処理を行う。そして、エラーの解除操作がなされると、エラー管理手段107は、エラーコードE4のエラーの報知をやめ、エラーコードE9のエラーを報知するように処理を行う。

なお、エラーの優先度は、エラーの深刻度に従って定められており、発生した場合に不正行為が行われている可能性が高いエラーや、エラーの原因が不正行為である場合に直ちに発見しなければならないエラーであるほど優先度が高く設定されている。換言すると、管理者に知らせるべき優先順位の高いエラーほど優先度が高く設定されている。なお、特定状態において複数のエラーが重複して検出された場合に、管理者に知らせるべき優先順位の低いエラーを先に報知することとしてもよい。また、遊技機の状態に応じてエラーの優先度が変わるものであってもよい。

また、各種エラーは、エラーコード毎に、エラーを報知可能な状態が異なっている。例えば、エラーコードE2、E3のエラーは、メダルの払い出し中にのみ報知されるようになっている。

続いて、副制御基板72について説明する。副制御基板72は、演出制御手段131と副記憶手段132とを備えている。

演出制御手段131は、副記憶手段132に記憶されている演出データに基づいて、液晶ディスプレイ34を用いて行う表示演出や、スピーカ36を用いて行う音響演出や、照明装置38を用いて行う発光演出に関する制御を行う。例えば、遊技状態等に応じて液晶ディスプレイ34の表示内容を変化させたり、スピーカ36から音を出力させたり、照明装置38を点灯/消灯させたりすることにより、遊技を盛り上げたり、遊技を補助するための演出をしたりする。

また、エラー検出フラグが主記憶手段108に設定されると、主制御基板70(エラー管理手段107)から副制御基板72に対してエラーの発生についての報知を行う旨のコマンドが送られるようになっており、副制御基板72では、主制御基板70から送られたコマンドに従って演出制御手段131がエラーの発生内容に対応する画像を液晶ディスプレイ34に表示させる制御や、エラー発生に対応する警告音をスピーカ36から出力させる制御等を行う。

図6に示すように、主制御基板70は、CPU200と、3つの入力ポート(第一入力ポート201、第二入力ポート202、第三入力ポート203)と、ROM204と、RAM205と、を備えている。CPU200と、第三入力ポート203と、ROM204と、RAM205とは、1つのICとしてパッケージングされて集約されており、メインIC300の一部を構成している。また、第一入力ポート201と、第二入力ポート202とはそれぞれ、メインIC300とは別体のICとなっている。また、第一入力ポート201と第二入力ポート202とには、同一(同種)のICが用いられている。そして、前述のように、これらCPU200、ROM204およびRAM205を含むハードウェアならびにROM205に予め記憶されている所定のプログラムからなるソフトウェア等により、主制御基板70が、設定変更手段101、設定確認手段102、払出制御手段103、遊技制御手段104、乱数発生手段105、エラー検出手段106、エラー管理手段107、エッジ検出手段400、情報制御手段500および主記憶手段108として機能するようになっている。なお、第一入力ポート201および第二入力ポート202には、例えばシュミットトリガバッファを用いることができる。

なお、副制御基板72の機能(構成部品)の一部または全部を主制御基板70が有していてもよく、主制御基板70の機能(構成部品)の一部または全部を副制御基板72が有していてもよい。すなわち、副制御基板72が遊技の進行を制御してもよく、主制御基板70が演出を制御してもよい。また、副制御基板72が、メインIC300やCPU200や入力ポート201~203やROM204やRAM205等を有していてもよい。そして、後述する主制御基板70が行う処理(例えばエッジ検出処理やレベル検出処理、あるいはこれらの検出結果に基づく処理等)を副制御基板72が行うこととしてもよい。

図6に、第一入力ポート201、第二入力ポート202、第三入力ポート203、メインIC300および周辺装置の接続関係と、これらの各端子に入力される信号を示す。

メインIC300は、入出力端子D0~D7と、入力端子PI0~PI7と、パルス出力端子PO0~PO4とを有している。また、第一入力ポート201は、入力端子A1~A8と、出力端子Y1~Y8とを有しており、同じ番号が付された入力端子と出力端子とがそれぞれ対応している。また、第二入力ポート202、第三入力ポート203も同様に、入力端子A1~A8と、出力端子Y1~Y8とを有しており、同じ番号が付された入力端子と出力端子とがそれぞれ対応している。また、第一入力ポート201および第二入力ポート202は、イネーブル端子 ̄Gを有している。

なお、メインIC300、第一入力ポート201、第二入力ポート202および第三入力ポート203は、これ以外にも複数の端子を有している。

メインIC300の入出力端子D0は、第一入力ポート201の出力端子Y1および第二入力ポート202の出力端子Y1に、配線MD0を介して接続されている。また、メインIC300の入出力端子D1は、第一入力ポート201の出力端子Y2および第二入力ポート202の出力端子Y2に、配線MD1を介して接続されている。また、メインIC300の入出力端子D2は、第一入力ポート201の出力端子Y3および第二入力ポート202の出力端子Y3に、配線MD2を介して接続されている。また、メインIC300の入出力端子D3は、第一入力ポート201の出力端子Y4および第二入力ポート202の出力端子Y4に、配線MD3を介して接続されている。また、メインIC300の入出力端子D4は、第一入力ポート201の出力端子Y5および第二入力ポート202の出力端子Y5に配線MD4を介して接続されている。また、メインIC300の入出力端子D5は、第一入力ポート201の出力端子Y6および第二入力ポート202の出力端子Y6に配線MD5を介して接続されている。また、メインIC300の入出力端子D6は、第一入力ポート201の出力端子Y7および第二入力ポート202の出力端子Y7に配線MD6を介して接続されている。また、メインIC300の入出力端子D7は、第一入力ポート201の出力端子Y8および第二入力ポート202の出力端子Y8に配線MD7を介して接続されている。

また、メインIC300の入力端子PI0は、第三入力ポート203の入力端子A1と接続されている。また、メインIC300の入力端子PI1は、第三入力ポート203の入力端子A2と接続されている。また、メインIC300の入力端子PI2は、第三入力ポート203の入力端子A3と接続されている。メインIC300の入力端子PI3は、第三入力ポート203の入力端子A4と接続されている。メインIC300の入力端子PI4は、第三入力ポート203の入力端子A5と接続されている。メインIC300の入力端子PI5は、第三入力ポート203の入力端子A6と接続されている。メインIC300の入力端子PI6は、第三入力ポート203の入力端子A7と接続されている。メインIC300の入力端子PI7は、第三入力ポート203の入力端子A8と接続されている。

メインIC300の入出力端子D0~D7および第三入力ポート203の出力端子Y1~Y8は、それぞれCPU200と接続されている。また、メインIC300の入出力端子D0~D7に入力された信号および第三入力ポート203の出力端子Y1~Y8から出力された信号は、それぞれCPU200でエッジの検出やレベルの検出が行われるようになっている。

第一入力ポート201の入力端子A1は、第一ストップボタン54aに接続されている。また、第一入力ポート201の入力端子A2は、第二ストップボタン54bに接続されている。また、第一入力ポート201の入力端子A3は、第三ストップボタン54cに接続されている。また、第一入力ポート201の入力端子A4は、スタートレバー53に接続されている。また、第一入力ポート201の入力端子A5は、MAXベットボタン56に接続されている。また、第一入力ポート201の入力端子A6は、シュートセンサ84に接続されている。また、第一入力ポート201の入力端子A7は、ドアセンサ76に接続されている。また、第一入力ポート201の入力端子A8は、設定変更スイッチ26に接続されている。

第二入力ポート202の入力端子A1は、第一メダル通過センサ80に接続されている。また、第二入力ポート202の入力端子A2は、第二メダル通過センサ82に接続されている。また、第二入力ポート202の入力端子A3は、投入検知センサ78に接続されている。また、第二入力ポート202の入力端子A4は、ドア開閉スイッチ74に接続されている。また、第二入力ポート202の入力端子A5は、設定変更キースイッチ25に接続されている。また、第二入力ポート202の入力端子A6は、オーバーフローセンサ86に接続されている。また、第二入力ポート202の入力端子A7は、精算ボタン52に接続されている。また、第二入力ポート202の入力端子A8は、払出センサ88に接続されている。

メインIC300の入力端子PI0(第三入力ポート203の入力端子A1)は、第一インデックスセンサ24aに接続されている。また、メインIC300の入力端子PI1(第三入力ポート203の入力端子A2)は、第二インデックスセンサ24bに接続されている。また、メインIC300の入力端子PI2(第三入力ポート203の入力端子A3)は、第三インデックスセンサ24cに接続されている。また、メインIC300の入力端子PI5は、電源断検知回路(図示せず)に接続されている。また、メインIC300の入力端子PI3,PI4,PI6,PI7は、メインIC300の電源に接続されている。

なお、ここで電源断検知回路とは、電源断(電断)が発生し、電源ユニット14からの電源供給が無くなる場合に、このことを知らせるための信号を出力する回路であるが、このように電源を監視して所定の出力を行う回路は周知のものであるため、説明を省略する。

なお、第一入力ポート201、第二入力ポート202またはメインIC300と、各種ボタン、スイッチまたはセンサ等とは、中継基板やバッファ回路等を介して接続されている。

また、設定変更キースイッチ25および設定変更スイッチ26は、回路図で示すと図7のようになっている。設定変更キースイッチ25は、第一状態(図7に示す状態)においては、第二入力ポート202側から見ると開放状態となっている。また、設定変更キースイッチ25と第二入力ポート202とを繋ぐ配線は、プルアップ抵抗R1を介して電源に繋がれている(プルアップされている)。したがって、第一状態においては、第二入力ポート202の入力端子A5は、Highに固定されている。一方、第二状態においては、設定変更キースイッチ25は、設定変更キースイッチ25と第二入力ポート202とを繋ぐ配線をGND(グランド)に短絡させる。したがって、第二状態においては、第二入力ポート202の入力端子A5は、Lowに固定されている。

また、設定変更スイッチ26は、第一状態(図7に示す状態)においては、第一入力ポート201側から見ると開放状態となっている。また、設定変更スイッチ26と第一入力ポート201とを繋ぐ配線は、プルアップ抵抗R2を介して電源に繋がれている(プルアップされている)。したがって、第一状態においては、第一入力ポート201の入力端子A8は、Highに固定されている。一方、第二状態においては、設定変更スイッチ26は、設定変更スイッチ26と第一入力ポート201とを繋ぐ配線をGNDに短絡させる。したがって、第二状態においては、第一入力ポート201の入力端子A8は、Lowに固定されている。

次に、各種ボタン、スイッチあるいはセンサ等から出力され、各入力ポート201~203を介して送られる信号について図6および図8を参照しながら説明する。

第一ストップボタン54aは、その操作状態を示す信号である「第一回動停止ボタン信号(ストップボタン信号)」を出力する。「第一回動停止ボタン信号」は、第一ストップボタン54aの押圧部が押下されていない場合にOFF状態となり、押下されている場合にON状態となる。また、第二ストップボタン54bは、その操作状態を示す信号である「第二回胴停止ボタン信号(ストップボタン信号)」を出力する。「第二回動停止ボタン信号」は、第二ストップボタン54bの押圧部が押下されていない場合にOFF状態となり、押下されている場合にON状態となる。また、第三ストップボタン54cは、その操作状態を示す信号である「第三回胴停止ボタン信号(ストップボタン信号)」を出力する。「第三回動停止ボタン信号」は、第三ストップボタン54cの押圧部が押下されていない場合にOFF状態となり、押下されている場合にON状態となる。また、スタートレバー53は、その操作状態を示す信号である「スタートレバー信号」を出力する。「スタートレバー信号」は、スタートレバー53の操作部が操作されていない場合にOFF状態となり、操作されている場合にON状態となる。また、MAXベットボタン56は、その操作状態を示す信号である「MAXベットボタン信号」を出力する。「MAXベットボタン信号」は、MAXベットボタン56の押圧部が押下されていない場合にOFF状態となり、押下されている場合にON状態となる。また、シュートセンサ84は、物体(メダル)を検知しているか否かを示す信号である「シュートセンサ信号」を出力する。「シュートセンサ信号」は、シュートセンサ84が物体(メダル)を検知していない場合(シュートセンサ84部分にメダルがない場合(以下同様))にOFF状態となり、検知している場合(シュートセンサ84部分にメダルがある場合(以下同様))にON状態となる。また、ドアセンサ76は、ドアキーシリンダ66に挿入されたドアキーが反時計回りに回転されているか否か示す信号である「ドアセンサ信号」を出力する。「ドアセンサ信号」は、ドアキーシリンダ66に挿入されたドアキーが反時計回りに回転されていない場合にOFF状態となり、回転されている場合にON状態となる。また、設定変更スイッチ26は、設定変更スイッチ26の状態を示す信号である「設定変更スイッチ信号」を出力する。「設定変更スイッチ信号」は、設定変更スイッチが前述の第一状態である場合にOFF状態となり、前述の第二状態である場合にON状態となる。

また、第一メダル通過センサ80は、物体(メダル)を検知しているか否かを示す信号である「第一メダル通過センサ信号」を出力する。「第一メダル通過センサ信号」は、第一メダル通過センサ80が物体(メダル)を検知していない場合にOFF状態となり、検知している場合にON状態となる。また、第二メダル通過センサ82は、物体(メダル)を検知しているか否かを示す信号である「第二メダル通過センサ信号」を出力する。「第二メダル通過センサ信号」は、第二メダル通過センサ82が物体(メダル)を検知していない場合にOFF状態となり、検知している場合にON状態となる。また、投入検知センサ78は、物体(メダル)を検知しているか否かを示す信号である「投入検知センサ信号」を出力する。「投入検知センサ信号」は、投入検知センサ78が物体(メダル)を検知していない場合にOFF状態となり、検知している場合にON状態となる。また、ドア開閉スイッチ74は、下扉40(前扉12)が開いているか否かを示す信号である「ドア開閉スイッチ信号」を出力する。「ドア開閉スイッチ信号」は、下扉40(前扉12)が閉じている場合にOFF状態となり、開いている場合にON状態となる。また、設定変更キースイッチ25は、設定変更キースイッチ25の状態を示す信号である「設定キースイッチ信号」を出力する。「設定キースイッチ信号」は、設定変更キースイッチ25が前述の第一状態である場合にOFF状態となり、前述の第二状態である場合にON状態となる。また、オーバーフローセンサ86は、キャッシュボックス18内のメダルが所定量を超えているか否かを示す信号である「オーバーフローセンサ信号」を出力する。「オーバーフローセンサ信号」は、キャッシュボックス18内のメダルが所定量を超えていない場合にOFF状態となり、超えている場合にON状態となる。また、精算ボタン52は、その操作状態を示す信号である「精算ボタン信号」を出力する。「精算ボタン信号」は、精算ボタン52の押圧部が押下されていない場合にOFF状態となり、押下されている場合にON状態となる。また、払出センサ88は、物体(メダル)を検知しているか否かを示す信号である「払出センサ信号」を出力する。「払出センサ信号」は、払出センサ88が物体(メダル)を検知していない場合にOFF状態となり、検知している場合にON状態となる。

また、第一インデックスセンサ24aは、第一リール20aのインデックスを検知しているか否かを示す信号である「第一回動インデックスセンサ信号」を出力する。「第一回動インデックスセンサ信号」は、第一インデックスセンサ24aが第一リール20aのインデックスを検知していない場合にOFF状態となり、検知している場合にON状態となる。また、第二インデックスセンサ24bは、第二リール20bのインデックスを検知しているか否かを示す信号である「第二回動インデックスセンサ信号」を出力する。「第二回動インデックスセンサ信号」は、第二インデックスセンサ24bが第二リール20bのインデックスを検知していない場合にOFF状態となり、検知している場合にON状態となる。また、第三インデックスセンサ24cは、第三リール20cのインデックスを検知しているか否かを示す信号である「第三回動インデックスセンサ信号」を出力する。「第三回動インデックスセンサ信号」は、第三インデックスセンサ24cが第三リール20cのインデックスを検知していない場合にOFF状態となり、検知している場合にON状態となる。また、電源断検知回路は、電源ユニット14からの電源供給が無くなることを知らせるための信号である「電源断予告信号」を出力する。「電源断予告信号」は、電源ユニット14の電源スイッチ15がON状態の場合(電源ユニット14からの電源供給がある場合)にOFF状態となり、電源ユニット14の電源スイッチ15がOFF状態になると(電源ユニット14からの電源供給が無くなると)ON状態となる。

「第一回動停止ボタン信号」、「第二回動停止ボタン信号」、「第三回動停止ボタン信号」、「スタートレバー信号」、「MAXベットボタン信号」、「シュートセンサ信号」、「ドアセンサ信号」、「設定変更スイッチ信号」は、それぞれ第一入力ポート201の各入力端子A1~A8に入力される。また、第一入力ポート201の各入力端子A1~A8に入力される各信号は、メインIC300のCPU200から、メインIC300のパルス出力端子PO0および配線RD0を介して第一入力ポート201のイネーブル端子 ̄Gに読み込み信号が送られると(イネーブル端子 ̄Gに入力される信号がLow状態となると)、対応する出力端子Y1~Y8から出力されて、メインIC300の各入出力端子D0~D7に入力される。そして、メインIC300の各入出力端子D0~D7に入力された信号が、CPU200に入力される。すなわち、「第一回動停止ボタン信号」、「第二回動停止ボタン信号」、「第三回動停止ボタン信号」、「スタートレバー信号」、「MAXベットボタン信号」、「シュートセンサ信号」、「ドアセンサ信号」、「設定変更スイッチ信号」は、それぞれ第一入力ポート201を介してメインIC300(CPU200)へ伝送される。

なお、イネーブル端子 ̄Gに入力される信号がHigh状態の場合、第一入力ポート201の出力端子Y1~Y8は、ハイインピーダンス状態となり、入力端子A1~A8に入力される各信号はメインIC300へ伝送されない。

また、「第一メダル通過センサ信号」、「第二メダル通過センサ信号」、「投入検知センサ信号」、「ドア開閉スイッチ信号」、「設定キースイッチ信号」、「オーバーフローセンサ信号」、「精算ボタン信号」、「払出センサ信号」は、それぞれ第二入力ポート202の各入力端子A1~A8に入力される。また、第二入力ポート202の各入力端子A1~A8に入力される各信号は、メインIC300のCPU200から、メインIC300のパルス出力端子PO1および配線RD1を介して第二入力ポート202のイネーブル端子 ̄Gに読み込み信号が送られる(イネーブル端子 ̄Gに入力される信号がLow状態となると)と、対応する出力端子Y1~Y8から出力されて、メインIC300の各入出力端子D0~D7に入力される。そして、メインIC300の各入出力端子D0~D7に入力された信号が、CPU200に入力される。すなわち、「第一メダル通過センサ信号」、「第二メダル通過センサ信号」、「投入検知センサ信号」、「ドア開閉スイッチ信号」、「設定キースイッチ信号」、「オーバーフローセンサ信号」、「精算ボタン信号」、「払出センサ信号」は、それぞれ第二入力ポート202を介してメインIC300(CPU200)へ伝送される。

なお、イネーブル端子 ̄Gに入力される信号がHigh状態の場合、第二入力ポート202の出力端子Y1~Y8は、ハイインピーダンス状態となり、入力端子A1~A8に入力される各信号はメインIC300へ伝送されない。

また、「第一回動インデックスセンサ信号」、「第二回動インデックスセンサ信号」、「第三回動インデックスセンサ信号」、「電源断予告信号」は、それぞれ第三入力ポート203の各入力端子A1~3,A6に入力される。また、第三入力ポート203の各入力端子A1~3,A6に入力される各信号は、所定の契機で対応する出力端子Y1~Y8から出力されてメインIC300のCPU200に読み込まれる。すなわち、「第一回動インデックスセンサ信号」、「第二回動インデックスセンサ信号」、「第三回動インデックスセンサ信号」、「電源断予告信号」は、それぞれ第三入力ポート203を介してCPU200へ伝送される。

また、第一入力ポート201、第二入力ポート202、第三入力ポート203はそれぞれ、入力された入力信号を出力端子Y1~Y8から8ビットのデータとして出力可能となっており、第一入力ポート201、第二入力ポート202、第三入力ポート203からCPU200(メインIC300)へは、8ビットのデータをパラレル通信で送信することが可能となっている。また、配線MD0~MD7は、8ビットのデータを送信可能なデータバスとなっている。

「第一回動停止ボタン信号」、「第二回動停止ボタン信号」、「第三回動停止ボタン信号」、「スタートレバー信号」、「MAXベットボタン信号」、「シュートセンサ信号」、「ドアセンサ信号」、「設定変更スイッチ信号」、「第一メダル通過センサ信号」、「第二メダル通過センサ信号」、「投入検知センサ信号」、「ドア開閉スイッチ信号」、「設定キースイッチ信号」、「オーバーフローセンサ信号」、「精算ボタン信号」、「払出センサ信号」、「第一回動インデックスセンサ信号」、「第二回動インデックスセンサ信号」、「第三回動インデックスセンサ信号」、「電源断予告信号」は、メインIC300(CPU200)に対して入力される入力信号として、入力ポート201~203に入力され、CPU200に送られる。入力ポート201~203を介して送られるこれらの入力信号は、CPU200(メインIC300)で入力信号のエッジあるいはレベルが検出され、検出されたエッジあるいはレベルに応じて所定の処理が行われる。

本実施形態の遊技機においては、CPU200(メインIC300)では、負論理で全ての入力信号が取り扱われる。すなわち、各入力信号の前述したOFF状態では、各入力信号の電圧レベルがHigh(例えば、5V)となっており、各入力信号の前述したON状態では、各入力信号の電圧レベルがLow(例えば、0V)となっている。そして、CPU200では、各入力信号の電圧レベルの切り替わり(入力信号の変化点:エッジ)を検出するエッジ検出処理と、各入力信号の電圧レベル(入力信号の状態そのもの:レベル)を検出するレベル検出処理とを行う。このように、CPU200(メインIC300)に入力される入力信号、具体的にはエッジ検出の対象となる入力信号または/およびレベル検出の対象となる入力信号を全て負論理で扱うことで、エッジ検出処理に係る処理やレベル検出に係る処理のプログラムのコード量を削減することができる。

なお、エッジ検出処理においては、基本的に入力信号のHighからLowへの切り替わり(立ち下がりエッジ)を検出するが、LowからHighへの切り替わり(立ち上がりエッジ)を検出してもよく、立ち下がりのエッジと立ち上がりのエッジとの両方を検出することとしてもよい。また、一部、または全部の入力信号について正論理で処理することとしてもよい。また、以下では、OFF状態からON状態への切り替わりのエッジ(基本的には、入力信号のHighからLowへの立ち下がりエッジ)のことをONエッジともいうこととする。また、ON状態からOFF状態への切り替わりのエッジ(基本的には、入力信号のLowからHighへの立ち上がりエッジ)のことをOFFエッジともいうこととする。

CPU200(メインIC300)は、入力された「第一回動停止ボタン信号」、「第二回動停止ボタン信号」または「第三回動停止ボタン信号」についてエッジ検出処理を行い、ONエッジ(立ち下がりエッジ)が検出された場合に、対応するストップボタン54a~54cが押下されたと判定し、例えば対応するリール20a~20cの回転を止める等の所定の処理を行う。

また、CPU200(メインIC300)は、入力された「スタートレバー信号」についてエッジ検出処理を行い、ONエッジが検出された場合に、スタートレバー53が操作されたと判定し、例えば対応するリール20a~20cの回転を開始させる等の所定の処理を行う。

また、CPU200(メインIC300)は、入力された「MAXベットボタン信号」についてエッジ検出処理を行い、ONエッジが検出された場合に、MAXベットボタン56が押下されたと判定し、例えばクレジットされたメダルをベットする等の所定の処理を行う。

また、CPU200(メインIC300)は、入力された「シュートセンサ信号」についてエッジ検出処理を行い、ONエッジが検出された場合に、シュートセンサ84部分をメダルが通過したと判定し、当該判定に基づいてシュートエラーの検出等の所定の処理を行う。なお、CPU200(メインIC300)は、入力された「シュートセンサ信号」についてエッジ検出処理の他にレベル検出を行い、当該検出結果に基づいて、メダルが詰まったか否かを判定して所定の処理を行うこととしてもよい。

また、CPU200(メインIC300)は、入力された「ドアセンサ信号」についてエッジ検出処理を行い、ONエッジが検出された場合に、ドアキーシリンダ66に挿入されたドアキーが反時計回りに回されたと判定し、主記憶手段108に記憶されているエラーに関連する情報をクリア(消去)する解除処理等の所定の処理を行う。

なお、第一入力ポート201の入力端子A7に、ドアセンサ76の換わりに1ベットボタン56が接続されていてもよい。この場合、CPU200(メインIC300)には、第一入力ポート201を介して「1ベットボタン信号」が入力される。そして、CPU200(メインIC300)は、入力された「1ベットボタン信号」についてエッジ検出処理を行い、ONエッジが検出された場合に、1ベットボタン56が押下されたと判定し、例えばクレジットされたメダルをベットする等の所定の処理を行う。

また、CPU200(メインIC300)は、入力された「設定変更スイッチ信号」についてエッジ検出処理を行い、ONエッジが検出された場合に、設定変更スイッチ26が押下され、設定変更スイッチ26の状態が第一状態から第二状態に切り替わったと判定し、主記憶手段108に記憶されているエラーに関連する情報をクリア(消去)する解除処理や、設定変更モードにおいて設定値を変更する処理等の所定の処理を行う。

また、CPU200(メインIC300)は、入力された「第一メダル通過センサ信号」についてレベル検出処理を行い、Highが検出された場合に第一メダル通過センサ80部分にメダルがないと判定し、Lowが検出された場合に第一メダル通過センサ80部分にメダルがあると判定し、これらの判定に基づいて逆流エラー、滞留エラーもしくはシュートエラーの検出、またはメダルをベットもしくはクレジットする等の所定の処理を行う。

また、CPU200(メインIC300)は、入力された「第二メダル通過センサ信号」についてレベル検出処理を行い、Highが検出された場合に第二メダル通過センサ82部分にメダルがないと判定し、Lowが検出された場合に第二メダル通過センサ82部分にメダルがあると判定し、これらの判定に基づいて逆流エラー、滞留エラーもしくはシュートエラーの検出、またはメダルをベットもしくはクレジットする等の所定の処理を行う。

また、CPU200(メインIC300)は、入力された「投入検知センサ信号」についてレベル検出処理を行い、Highが検出された場合に投入検知センサ78部分にメダルがないと判定し、Lowが検出された場合に投入検知センサ78部分にメダルがあると判定し、Lowが一定期間以上継続した場合に投入検知エラーと判定する等の所定の処理を行う。

また、CPU200(メインIC300)は、入力された「ドア開閉スイッチ信号」についてレベル検出処理を行い、Highが検出された場合に下扉40(前扉12)が閉まっていると判定し、Lowが検出された場合に下扉40(前扉12)が開いていると判定し、Lowの検出に基づいてドア開放エラーを検出して下扉40(前扉12)が開いていることの報知に係る処理等の所定の処理を行う。

また、CPU200(メインIC300)は、入力された「設定キースイッチ信号」についてレベル検出処理を行い、Highが検出された場合に設定変更キースイッチ25が第一状態であると判定し、Lowが検出された場合に設定変更キースイッチ25が第二状態であると判定し、当該判定結果に基づいて、遊技機のモードの移行や、電源投入時の遊技機のモードの決定等の所定の処理を行う。

また、CPU200(メインIC300)は、入力された「オーバーフローセンサ検知信号」についてレベル検出処理を行い、Highが検出された場合にキャッシュボックス18に貯蔵されている余剰メダルが所定量を超えていないと判定し、Lowが検出された場合にキャッシュボックス18に貯蔵されている余剰メダルが所定量を超えたと判定し、Lowが一定期間以上継続した場合にオーバーエラーと判定する等の所定の処理を行う。

また、CPU200(メインIC300)は、入力された「精算ボタン信号」についてレベル検出処理を行い、Highが検出された場合に精算ボタン52が押下されていないと判定し、Lowが検出された場合に精算ボタン52が押下されていると判定し、Lowが一定期間以上継続した場合にメダルを払い出す等の所定の処理を行う。

なお、CPU200(メインIC300)は、入力された「精算ボタン信号」についてレベル検出処理の他にエッジ検出処理を行い、ONエッジが検出された場合に、精算ボタン52が押下されたと判定し、例えばクレジットされたメダルをベットする等の所定の処理を行うこととしてもよい。すなわち、精算ボタン52が1ベットボタン56の機能を兼ねることとしてもよい。

また、CPU200(メインIC300)は、入力された「払出センサ信号」についてレベル検出処理を行い、Highが検出された場合に払出センサ88部分にメダルがないと判定し、Lowが検出された場合に払出センサ88部分にメダルがあると判定し、当該判定結果に基づいて、メダルが払い出されたこと等を検出して所定の処理を行う。

なお、「払出センサ信号」について、エッジ検出ではなくレベル検出を行ってメダルの払出を判定し処理を行っているのは、一定期間払出センサ信号がLowとなった場合に正常な払出と判定することで、ノイズによる誤認を防止するためである。

また、CPU200(メインIC300)は、入力された「第一回動インデックスセンサ信号」、「第二回胴インデックスセンサ信号」または「第三回胴インデックスセンサ信号」についてエッジ検出処理を行い、ONエッジが検出された場合に、各リール20a~20cのインデックスのエッジ(端部)が各インデックスセンサ24a~24cを通過したと判定し、当該判定結果に基づいて回転中のリール20a~20cの図柄位置を特定してリール20a~20cの停止制御等を行う。なお、この「第一回動インデックスセンサ信号」、「第二回胴インデックスセンサ信号」または「第三回胴インデックスセンサ信号」についてのエッジ検出処理において、立ち下がりエッジだけでなく立ち上がりエッジも検出することとしてもよい。前述のように、インデックスは半円状であるため、両エッジを検出することで半周毎にリール20a~20cの図柄位置を特定して停止制御等を行うことが可能となり、片方のエッジのみを検出する場合に比べより高精度に停止制御等を行うことができる。このように、第一入力ポート201に入力される入力信号と、第三入力ポート203に入力される入力信号とで異なるエッジ検出処理を行うこととしてもよい。

また、CPU200(メインIC300)は、入力された「電源断予告信号」に基づいて電源供給が絶たれるか否かを判定し、電源断時の所定の処理を行う。

次に、エッジ検出手段400(メインIC300)で行われるエッジ検出処理について、図9~11を参照しながら説明する。エッジ検出手段400は、各ボタンの操作やセンサによる検出等が有効化されてから無効化されるまでの間、一定間隔(例えば、1.49ms)毎に、定期処理(タイマー割込み)であるエッジ検出処理を行う。

以下の説明において、第一入力ポートイメージの前回状態とは、前回(n-1回目)のエッジ検出処理のときの、第一入力ポート201に入力されている入力信号の状態を示すもの(各信号がHighかLowかを示す情報)である。また、第一入力ポートイメージの現在状態とは、今回(n回目)のエッジ検出処理のときの、第一入力ポート201に入力されている入力信号の状態を示すものである。また、第二入力ポートイメージの前回状態とは、前回(n-1回目)のエッジ検出処理のときの、第二入力ポート202に入力されている入力信号の状態を示すものである。また、第二入力ポートイメージの現在状態とは、今回(n回目)のエッジ検出処理のときの、第二入力ポート202に入力されている入力信号の状態を示すものである。

まず、図9を参照しながら、従来のエッジ検出処理における問題点について説明する。

従来のエッジ検出処理においては、エッジ検出手段400は、まず、第一入力ポートイメージの前回状態が記憶されている番地をセットする(ステップS1)。次いで、エッジ検出手段400は、第一入力ポート201に入力されている入力信号について、後述するエッジ生成処理を行い、第一入力ポート201に入力されている入力信号のエッジ情報を生成する(ステップS2)。次いで、エッジ検出手段400は、ステップS2のエッジ生成処理で得られたエッジ情報を退避させる(ステップS3)。次いで、エッジ検出手段400は、第二入力ポートイメージの前回状態が記憶されている番地をセットする(ステップS4)。次いで、エッジ検出手段400は、第二入力ポート202に入力されている入力信号について、後述するエッジ生成処理を行い、第二入力ポート202に入力されている入力信号のエッジ情報を生成する(ステップS5)。

次に、エッジ検出手段400が行うエッジ生成処理について説明する。なお、ここではステップS2の第一入力ポート201に関するエッジ生成処理を説明するが、ステップS5の第二入力ポート202に関するエッジ生成処理については、以下の説明の「第一入力ポート」を「第二入力ポート」と読み換えればよい。エッジ検出手段400は、ステップS1でセットされた番地情報に基づいて、第一入力ポートイメージの前回状態を取得する(ステップS11)。次いで、エッジ検出手段400は、第一入力ポートイメージの現在状態を取得する(ステップS12)。次いで、エッジ検出手段400は、第一入力ポートイメージの前回状態と現在状態との排他的論理和を取る(ステップS13)。次いで、エッジ検出手段400は、ステップS13の排他的論理和の結果と、第一入力ポートイメージの前回状態との論理積を取り、この論理積の結果に基づいてエッジ情報を生成する(ステップS14)。そして、このようにして得られたエッジ情報に基づいてエッジが発生したか否かを判定する。

ここで、ステップS13およびステップS14について図10を参照しながら詳述する。なお、図10は、1つの入力信号についての論理演算結果を示すものであるが、当然各入力信号について同様に排他的論理和および論理積の演算を行う。図10(a)に示すように、ステップS13において排他的論理和を取ることにより、前回状態と現在状態とが異なるか否か、すなわちエッジの有無がわかる。また、図10(b)に示すように、ステップS14において論理積を取ることにより、エッジが立ち上がりエッジであるか、立ち下がりエッジであるかがわかる。すなわち、ここで説明するエッジ検出処理においては、ステップS14の結果が「1」となる場合、立ち下がりエッジが発生したとしてONエッジが検出され、ステップS14の結果が「0」となる場合、立ち下がりエッジが発生していないとしてONエッジが検出されない。

このような従来のエッジ検出処理においては、どの入力ポートについてエッジ検出処理を行うのか判定したり、先に得られた第一入力ポート201のエッジ情報を退避させたり、複数の入力ポートについて繰り返しエッジ生成処理を行ったりする必要などがあり、エッジ検出処理にかかるプログラムのコード量が多くなってしまう。

次に、本実施形態の遊技機におけるエッジ検出処理について説明する。図11に示すように、エッジ検出手段400は、第一入力ポートイメージの前回状態を取得する(ステップS31)。次いで、エッジ検出手段400は、第一入力ポートイメージの現在状態を取得する(ステップS32)。次いで、エッジ検出手段400は、第一入力ポートイメージの前回状態と現在状態との排他的論理和を取る(ステップS33)。次いで、エッジ検出手段400は、ステップS13の排他的論理和の結果と、第一入力ポートイメージの前回状態との論理積を取り、この論理積の結果に基づいてエッジ情報を生成する(ステップS34)。そして、このようにして得られたエッジ情報に基づいてONエッジが発生したか否かを判定する。

すなわち、本実施形態の遊技機においては、第一入力ポート201に入力される信号についてはエッジ検出処理を行い、第二入力ポート202に入力される信号についてはエッジ検出処理を行わない。換言すると、第一入力ポート201にはエッジ検出の対象となる入力信号が入力されるが、第二入力ポート202には、レベル検出の対象となる入力信号とエッジ検出の対象となる入力信号とのうち、レベル検出の対象となる入力信号のみが入力され、エッジ検出の対象となる入力信号は入力されない。

エッジ検出手段400(メインIC300)は、各ボタンの操作やセンサによる検出等が有効化されてから無効化されるまでの間、一定間隔(例えば、1.49ms)毎に、定期処理(タイマー割込み)を行い、第一入力ポートイメージまたは第二入力ポートイメージの現在状態の検出、すなわち各入力信号によって示される各ボタンの操作状態や各センサによる検出状態等がOFF状態であるかON状態であるかを検出している。以下、当該検出を定期処理という。また、図11のステップS31~ステップS34は、エッジ検出手段400が、定期処理において、n-1回目の定期処理タイミング(第1定期処理タイミングとする)でOFF状態を検出し、第1定期処理タイミングの後のn回目の定期処理タイミング(第2定期処理タイミングとする)でON状態を検出した場合に、このOFF状態からON状態への変化に基づきONエッジを検出するといえる。例えば、エッジ検出手段400(メインIC300)は、第1定期処理タイミングの入力信号がOFF状態であり、第2定期処理タイミングの入力信号がON状態である場合、このOFF状態から「ON状態」への変化に基づきONエッジを検出する。

本実施形態の遊技機によれば、第一入力ポート201および第二入力ポート202を有し、第一入力ポート201または第二入力ポート202に入力される複数の入力信号それぞれのエッジまたはレベルを検出して所定の処理を実行する主制御基板70を備え、第一入力ポート201には、エッジの検出の対象となる入力信号が入力され、第二入力ポート202には、レベルの検出の対象となる入力信号と、エッジの検出の対象となる入力信号とのうち、レベルの検出の対象となる入力信号のみが入力される。したがって、第二入力ポート202に入力される入力信号については、エッジ検出を行う必要がなく、第一入力ポート201に入力される入力信号と第二入力ポート202に入力される入力信号との両方についてエッジ検出を行う場合に比べ、エッジ検出に係るプログラムのコード量を削減することができる。具体的には、例えば、約10バイト程度プログラムのコード量を削減することができる。また、第一入力ポート201には、エッジ検出の対象となる入力信号のみが入力されるようにすることで、第一入力ポート201に入力される信号について、レベル検出や、レベル検出に伴う処理等を行う必要がなくなり、プログラムのコード量をさらに削減することができる。

また、本実施形態の遊技機によれば、複数の状態の間で状態を切り替えることが可能な設定変更スイッチ26(第一スイッチ)および設定変更キースイッチ25(第二スイッチ)を備え、入力信号には、設定変更スイッチ26の状態を示す「設定変更スイッチ信号(第一信号)」と設定変更キースイッチ25の状態を示す「設定変更キースイッチ信号(第二信号)」とが含まれ、「設定変更スイッチ信号」は第一入力ポート201に入力され、「設定変更キースイッチ信号」は、第二入力ポート202に入力され、主制御基板70は、第一入力ポート201に入力される「設定変更スイッチ信号」のエッジの検出と第二入力ポート202に入力される「設定変更キースイッチ信号」のレベルの検出とを行い、当該エッジの検出および当該レベルの検出に基づいて、遊技に係る抽選に関する設定を変更する処理を実行する。また、設定変更スイッチ26と設定変更キースイッチ25とは、ともに主制御基板70上であって主制御基板70に向かって右側に配置されており、互いに近傍な位置に配置されている。また、設定変更スイッチ26と設定キースイッチ25とは、ともに前扉12が開放状態であるときに操作可能となるものであり、遊技機の管理者(ホール店員等)によって操作されるものである。このような設定変更スイッチ26から出力され、エッジ検出の対象となる「設定変更スイッチ信号」を第一入力ポート201に入力し、設定変更キースイッチ25から出力され、レベル検出の対象となる「設定変更キースイッチ信号」を第二入力ポート202することで、第二入力ポート202に関するエッジ検出を行う必要がなく、エッジ検出に係るプログラムのコード量を削減することができる。

また、本実施形態の遊技機によれば、1回の遊技にベット可能な最大数の遊技媒体をベットする際に押下操作されるボタンであって、押下操作されたことを検出可能とする「MAXベットボタン信号(第一押下信号)」を入力信号として発するMAXベットボタン56(第一ボタン)と遊技を開始する際に操作されるボタンであって、操作されたことを検出可能とする「スタートレバー信号」を入力信号として発するスタートレバー53と、回転中のリールを停止させる際に押下操作されるボタンであって、押下操作されたことを検出可能とする「ストップボタン信号」を入力信号として発するストップボタン54と、クレジットされている遊技媒体を払い出す際に押下操作されるボタンであって、押下操作されたことを検出可能とする「精算ボタン信号(第二押下信号)」を入力信号として発する精算ボタンと、を備え、「MAXベットボタン信号」、「スタートレバー信号」および「ストップボタン」は、第一入力ポート201に入力され、「精算ボタン信号」は、第二入力ポート202に入力され、主制御基板70は、第一入力ポート201に入力される「MAXベットボタン信号」、「スタートレバー信号」および「ストップボタン信号」のエッジの検出と、第二入力ポート202に入力される「精算ボタン信号」のレベルの検出とを行う。また、MAXベットボタン56、スタートレバー53、ストップボタン54および精算ボタン52は、遊技者によって操作されるものであり、遊技機における上下方向における中央部にまとめて配置されており、互いに近傍な位置に配置されている。このようなMAXベットボタン56、スタートレバー53またはストップボタン54から出力され、エッジ検出の対象となる「MAXベットボタン信号」、「スタートレバー信号」および「ストップボタン信号」を第一入力ポート201に入力し、精算ボタン52から出力され、レベル検出の対象となる「精算ボタン信号」を第二入力ポート202に入力することで、第二入力ポート202に関するエッジ検出を行う必要がなく、エッジ検出に係るプログラムのコード量を削減することができる。

なお、MAXベットボタン56と精算ボタン52とは、ともに遊技媒体(メダル)に関する操作に用いられるものであり、類似(同種)の機能を有するボタンであるため、互いに近傍な位置、具体的には互いの押圧部間の距離(押圧部の端から端までの距離)が15cm以内、より好ましくは10cm、さらに好ましくは5cm以内となるように配置されているとよい。このような構成によれば、遊技者がMAXベットボタン56と精算ボタン52とを同時に視界に収めることが可能となり、ボタンが見つからずに戸惑うことを防止できる。

また、本実施形態の遊技機によれば、所定の操作が行われるドアキーシリンダ66(操作部)と、ドアキーシリンダ66に対する第一の操作に基づく状態の変化(ドアキーシリンダ66の可動部の動作)を検出可能とする「ドアセンサ信号(第一操作信号)」を入力信号として発するドアセンサ76(第一センサ)と、ドアキーシリンダ66に対する第二の操作に基づく状態の変化(前扉12の開放)を検出可能とする「ドア開閉スイッチ信号(第二操作信号)」を入力信号として発するセンサ(第二センサ)を有するドア開閉スイッチ74と、を備え、「ドアセンサ信号」は、第一入力ポート201に入力され、「ドア開閉スイッチ信号」は、第二入力ポート202に入力され、主制御基板70は、第一入力ポート201に入力される「ドアセンサ信号」のエッジの検出と第二入力ポート202に入力される「ドア開閉スイッチ信号」のレベルの検出とを行う。このように、所定の操作部としてのドアキーシリンダ66について、第一の操作に応じて発せられる入力信号と第二の操作に応じて発せられる入力信号とを別々の入力ポート201,202に入力したことで、第二入力ポート202に関するエッジ検出を行う必要がなく、エッジ検出に係るプログラムのコード量を削減することができる。

本実施形態では、第一入力ポートイメージの前回状態および現在状態ならびに第二ポートイメージの前回状態および現在状態はRAM205に記憶されている。すなわち、CPU200は、第一入力ポート201または第二入力ポート202を介して入力信号を受信すると、受信した入力信号の現在の状態をRAM205に記憶させる。具体的には、例えば、CPU200は、電源ON状態で、ベットボタン56が押下されていることを示す信号(ベット操作情報)を取得すると、RAM205に記憶された第一入力ポート201または第二入力ポート202の現在状態のうち押下されているベットボタン56に係る部分を「ON状態(Low状態)」とする。一方、現在ベットボタン56が非押下状態である場合、すなわち、主制御基板70がベット操作情報を取得していない場合、RAM205に記憶された第一入力ポート201または第二入力ポート202の現在状態のうち押下されていないベットボタン56に係る部分を「OFF状態(High状態)」とする。以下では、基本的に、第一入力ポート201または第二入力ポート202の現在状態について、各入力信号についての現在状態を入力現在状態という。また、基本的に、第一入力ポート201または第二入力ポート202の前回状態について、各入力信号についての前回状態を入力前回状態という。具体的には、入力現在状態とは、例えば、現在の各ボタン(精算ボタン52、ストップボタン54a~54c、スタートレバー53、MAXベットボタン56、1ベットボタン56等)の操作状態、すなわち現在各ボタンが操作されている状態であるか否かを示す情報、または現在の各センサ(インデックスセンサ24a~24c、ドアセンサ76、投入検知センサ78、第一メダル通過センサ80、第二メダル通過センサ82、シュートセンサ84、オーバーフローセンサ86、払出センサ88等)の検知状態、すなわち現在各センサがメダル等を検知している状態であるか否かを示す情報、または現在の各スイッチ(設定変更キースイッチ25、設定変更スイッチ26、ドア開閉スイッチ74等)の状態、すなわち現在の各スイッチの状態を示す情報等である。

また、RAM205にはバックアップ電源(不図示)が接続されており、電源がOFF状態となった場合でも、設定変更が行われてRAM205の初期化処理が実行されない限り、記憶されたデータは消去されることなく保持される。なお、RAM205を内蔵RAMと外付けRAMとにより構成し、外付けRAMのバックアップ領域にバックアップデータが記憶されるようにしてもよい。この場合、外付けRAMにバックアップ電源(不図示)が接続される。また、この場合、電源がOFF状態となった後、電源断から復帰する際に、内蔵RAMは、外付けRAMのバックアップ領域に記憶されたバックアップデータを読み出し、電源断前の状態に復帰する。

主制御基板70は、情報制御手段500を備えている。情報制御手段500は、更新処理を行う。更新処理には、次回のエッジ検出処理で用いられる情報を決定する処理が含まれる。情報制御手段500は、前述のエッジ検出処理でエッジ情報が生成された後に更新処理を行い、RAM205に記憶されている入力現在状態が示す情報を、次回のエッジ検出処理に用いられる入力前回状態として設定する。

主制御基板70は、電源スイッチ15がOFF状態からON状態に切り替わる際に発せられる電源ON信号を取得した際(電源断から復帰する際)に復帰処理を行う。復帰処理には、RAM205の状態を、バックアップされているデータに基づいて電源断前の状態に戻す処理が含まれる。

ここで、ベットボタン56が非押下状態(OFF状態)で電源断が発生し、その後、ベットボタン56が押下状態(ON状態)で電源断から復帰した場合について説明する。具体的には、図12に示すエッジ検出処理の2回目と3回目との間に、電源断が発生した場合について説明する。当該ベットボタン56の押下操作は、遊技者によるメダルのベットを意図するものではないため、3回目のエッジ検出処理でONエッジが検出されるのは好ましくない。

意図しないONエッジの検出を防ぐための対策を施さなかった場合、電源断後における3回目のエッジ検出処理で用いられる入力前回状態は、電源断が発生しなかった場合と同様に、2回目の入力現在状態である「OFF状態」となっている。また、電源断後の3回目のエッジ検出処理で用いられる入力現在状態は、ベットボタン56が押下されているため「ON状態」となっている。このため、3回目のエッジ検出処理で意図しないONエッジが検出されてしまうこととなる。

本実施の形態に係る主制御基板70は、上記のような意図しないONエッジの検出を防ぐために、電源断から復帰する際に更新処理(電源断復帰時の更新処理という)を行う。

なお、電源断からの復帰は、電源スイッチ15のON操作に起因するものだけではなく、停電の発生等によってスロットマシンXの電源が一旦OFFとなり、その後電源が再び供給されて復帰する場合等がある。

図13に示すフローチャートを用いて、電源断復帰時の更新処理について説明する。図13のフローチャートの開始時点において、主制御基板70は、電源スイッチ15から電源ON信号を取得しているものとする。また、RAM205は、電源断前の状態に復帰しているものとする。

情報制御手段500は、入力現在状態(第一入力ポートイメージの現在状態)をRAM205から取得する(ステップST11)。次に、情報制御手段500は、RAM205の入力前回状態(第一入力ポートイメージの前回状態)を、ステップST11で取得した入力現在状態(第一入力ポートイメージの現在状態)が示す情報で書き換える(ステップST12)。換言すると、情報制御手段500は、入力前回状態(第一入力ポートイメージの前回状態)を、電源断から復帰する際の実際のベットボタン56の操作状態(第一入力ポート201に入力されている入力信号の状態)で書き換える。これは、入力現在状態(第一入力ポートイメージの現在状態)が示す情報を入力前回状態(第一入力ポートイメージの前回状態)として設定するともいえる。具体的には、入力現在状態が「ON状態」である場合には入力前回状態を「ON状態」とし、入力現在状態が「OFF状態」である場合には入力前回状態を「OFF状態」とする。入力現在状態が示す情報で書き換えられた入力前回状態は、RAM205に記憶される。ステップST12の処理が終わると、電源断復帰時の更新処理は終了する。

また、上記では、ステップST11でRAM205から入力現在状態を取得するものとしたが、情報制御手段500は、ベットボタン56が操作されたことを示す情報(ベット操作情報:MAXベットボタン信号または1ベットボタン信号)を直接ベットボタン56から取得するようにしてもよい。この場合、ステップST12において、情報制御手段500は、当該ベット操作情報に基づいてRAM205の入力前回状態を書き換える。具体的には、ベット操作情報が「ON状態」を示す場合には入力前回状態を「ON状態」とし、ベット操作情報が「OFF状態」を示す場合には入力前回情報を「OFF状態」とする。

図14は、エッジ検出処理の2回目と3回目との間に、ベットボタン56が非押下状態(OFF状態)で電源断が発生し、その後、ベットボタン56が押下状態(ON状態)で電源断から復帰し、かつ電源断復帰時の更新処理が行われた場合について説明する図である。電源断から復帰する際にベットボタン56の操作状態が「ON状態」であるため、図14中に矢印Fで示すように、情報制御手段500は、RAM205における3回目の入力前回状態を「ON状態」に設定する。

電源断復帰時の更新処理後に、エッジ検出処理(3回目)が実行される。エッジ検出処理(3回目)は、例えば、電源断復帰から1.49ms後に実行される。エッジ検出処理(3回目)において、エッジ検出手段400は、RAM205から入力現在状態「ON状態」を取得する。次に、エッジ検出手段400は、RAM205から入力前回状態「ON状態」を取得する。次に、エッジ検出手段400は、入力前回状態が「ON状態」であり、かつ、入力現在状態が「ON状態」であるため、ONエッジ検出条件に該当しないと判定する。よって、電源断を跨いだ、意図しないONエッジが検出されることはない。

また、図示は省略するが、電源断から復帰する際にベットボタン56の操作状態が「OFF状態」である場合には、情報制御手段500が、RAM205の入力前回状態を「OFF状態」とする。このため、エッジ検出処理(3回目)において、エッジ検出手段400は、RAM205から入力現在状態「OFF状態」を取得する。次に、エッジ検出手段400は、RAM205から入力前回状態「OFF状態」を取得する。次に、エッジ検出手段400は、入力前回状態が「OFF状態」であり、かつ、入力現在状態が「OFF状態」であるため、ONエッジ検出条件に該当しないと判定する。

なお、図14で示した内容は、メインIC300が、第1定期処理タイミングで「OFF状態」を検出した後、電源断が発生し、ベットボタン56が押下されている状態で電源断から復帰して、電源断復帰後の第2定期処理タイミングで「ON状態」を検出した場合には、第1定期処理タイミングにおける「OFF状態」を「ON状態」に更新することで、ONエッジを検出しないということができる。このため、電源断を跨いでの、遊技者が意図しない操作によるONエッジが検出されることはない。

なお、図13では、ステップST12において、電源断前の状態に復帰したRAM205の入力前回状態を入力現在状態が示す情報で書き換える場合について説明した。ただし、当該入力前回状態は必ずしもバックアップされていることを要するものではなく、仮に入力前回状態がバックアップされていない(復帰できない)場合には、電源断から復帰する際に取得した入力現在状態が示す情報を入力前回状態に代入する(書き込む)ようにしてもよい。この場合でも、書き換えを行った場合と同様に、意図しないONエッジの検出を防ぐことができる。

次に、ベットボタン56が「ON状態」で電源断が発生し、その後、ベットボタン56が「OFF状態」で当該電源断から復帰した場合について説明する。

図15は、2回目のエッジ検出処理で入力前回状態および入力現在状態が「ON状態」であった後、電源断が発生し、その後ベットボタン56が「OFF状態」で電源断から復帰して、電源断復帰時の更新処理が行われた場合について説明する図である。図15に示すように、電源断から復帰する際のベットボタン56の操作状態(入力現在状態)は「OFF状態」となっている。このため、電源断復帰時の更新処理が行われ、3回目の入力前回状態に「OFF状態」が設定される。これにより、3回目のエッジ検出処理において、入力前回状態および入力現在状態がともに「OFF状態」であるため、例えば、OFFエッジ(立ち上がりエッジ)の意図しない検出を防ぐことができる。なお、実際には、OFFエッジの検出を行わない構成であってもよい。

また、図14では、ステップST12において、入力現在状態が「ON状態」であるか「OFF状態」であるかを問わず入力前回状態を入力現在状態で書き換えるものとしたが、電源断復帰時の更新処理の別の例として、入力現在状態が「ON状態」である場合にのみ、当該書き換えを行うようにしてもよい。図16に示すフローチャートを用いて当該別の例について説明する。

まず、情報制御手段500は、入力現在状態をRAM205から取得する(ステップST21)。次に、情報制御手段500は、RAM205の入力現在状態が「ON状態」であるか判定する(ステップST22)。

ステップST22において、情報制御手段500は、RAM205の入力現在状態が「ON状態」であると判定した場合(ステップST22でYES)、情報制御手段500は、RAM205の入力前回状態を、入力現在状態「ON状態」で書き換える(ステップST23)。すなわち、入力現在状態が示す情報を入力前回状態として設定する。ステップST23によって、「OFF状態」であった入力前回状態が「ON状態」に書き換えられることとなる。ステップST23の処理が終わると、電源断復帰時の更新処理を終了する。

一方、ステップST22において、情報制御手段500は、RAM205の入力現在状態が「ON状態」でないと判定した場合(ステップST22でNO)、電源断復帰時の更新処理を終了する。

また、電源断復帰時の更新処理において、入力現在状態が「ON状態」であるか「OFF状態」であるかに関わらず、入力前回状態を「ON状態」に設定することとしてもよい。このような構成でも、意図しないONエッジの検出を防ぐことができる。

以上の説明では、電源断復帰時の意図しない検出を防止するための更新処理について、主にベットボタン56、すなわち「MAXベットボタン信号」または「1ベットボタン信号」に着目して説明したが、当然第一入力ポート201等に入力される他の入力信号についても電断復帰時の更新処理を行うこととしてもよい。

具体的には、例えば、ストップボタン54a~54cについて、電源断復帰時に現在の「第一~第三回胴停止ボタン信号」を読み込み、入力前回状態として設定してもよい。これにより、電源断復帰時の意図しないストップボタン54a~54cの操作によって回転中のリール20a~20cが停止することを防止できる。なお、電源断時に加速中・回転中のリール20a~20cが加速中または回転中だった場合には、エラー情報がセットされ、電源断復帰時にリールの加速からやり直すため、電源断復帰時の更新処理を行わなかったとしてもストップボタン54a~54cの押下による停止操作は無効となる。

また、スタートレバー53、設定変更スイッチ26、シュートセンサ84についても、同様に、電源断復帰時にそれぞれから出力される現在の入力信号を読み込み、入力前回状態として設定してもよい。ただし、電源断時には、ブロッカーが閉塞し、メダルがシュートセンサ84を通過しなくなるため、シュートセンサ84について、入力前回状態の再設定を行わないこととしても問題ない。

なお、上述のように、電源断復帰時の更新処理を行うことで、入力信号がOFF状態で電源断が発生し、入力信号がON状態で電源断から復帰した場合には、ONエッジが検出されないようにしたが、レベル検出については通常時と同様にレベルが検出されるようにしてもよい。このようにしても、例えば、第一メダル通過センサ80または第二メダル通過センサ82については、電源断によりブロッカーが閉じるため、電源断中にメダルが投入されてもメダル受け皿62に排出され、第一メダル通過センサ80または第二メダル通過センサ82を通過しない。なお、オーバーエラーは、遊技開始後、オーバーフローセンサ検出状態が一定時間継続した場合における、当該遊技の終了後に発生するので、例えば、遊技中(リール20a~20cの回転中)に「オーバーフローセンサ検知信号」がOFF状態で電源断し、その後ON状態で電源断から復帰した場合、当該遊技の終了時にオーバーエラーが報知される。

以上のように、本実施の形態によれば、遊技の制御を行う主制御基板70と、遊技者によって押下操作され、押下操作等されたことを検出可能とする入力信号を発する押下手段等(精算ボタン52、スタートレバー53、ストップボタン54、ベットボタン56、設定変更スイッチ26、ドアセンサ76、シュートセンサ84)を備え、主制御基板70は、当該押下手段等が押下等されている状態で電源断から復帰した場合に、当該押下等に基づく当該押下手段等に係る処理を行わない。このため、例えば、ベットボタン56が押下されていない状態で電源断し、その後、ベットボタン56が押下された状態で電源が投入された場合に、遊技者の意図しないメダルのベットを防ぐこと等が可能となる。

また、主制御基板70は、定期処理を実行し、定期処理において、第1定期処理タイミングでOFF状態を検出し、第1定期処理タイミングの後の第2定期処理タイミングでON状態を検出した場合は、このOFF状態からON状態への変化に基づきONエッジを検出可能であり、ONエッジを検出した場合にメダルのベット等の所定の処理を行い、第1定期処理タイミングでOFF状態を検出した後、電源断が発生し、ベットボタン56等が押下等されている状態で電源断から復帰して、電源断復帰後の第2定期処理タイミングでON状態を検出した場合には、ONエッジを検出しない。このため、処理負荷の大きな増大を招くことなく意図しないONエッジの検出を防ぐことができる。

また、主制御基板70は、入力信号が所定の条件に該当する場合にONエッジを検出するエッジ検出処理を、一定間隔毎に行うエッジ検出手段400、エッジ検出処理で用いられる情報を制御する情報制御手段500とを備え、エッジ検出手段400は、前回のエッジ検出処理のときの入力信号状態に基づいて決定され、現在の前記エッジ検出処理で用いられる入力前回状態と、現在の入力信号状態に基づいて決定される入力現在状態とを比較し、入力前回状態がOFF状態であり、かつ入力現在状態がON状態である場合にONエッジを検出し、情報制御手段500は、入力信号がONとなる状態で電源断から復帰した場合に、当該復帰後のエッジ検出処理で用いられる入力前回状態をON状態に設定することを特徴とする。このため、処理負荷の大きな増大を招くことなく、意図しないONエッジの検出を防ぐことができる。

なお、前述の電源断時および電源断復帰時において、本実施形態の遊技機は遊技モードであることとする。すなわち、前述の2回目と3回目のエッジ検出処理(図14等に示すエッジ検出処理)は、ともに遊技モードにおいて行われる。より具体的には、電源断時および電源断復帰時には、電源スイッチ15をON/OFFさせるために前扉12が解放されドア開放エラーの検出および報知がされるが、ベットボタン56に係る2回目のエッジ検出処理は、前扉12の開放前(エラーの発生前)に行われ、ベットボタン56に係る3回目のエッジ検出処理は、前扉12の閉塞後(エラーの解除後)に行われる。本実施形態の遊技機は、前述の電源断復帰時の更新処理を行うことで、ボタン(例えば、ベットボタン56)が押下されている状態で電源断から復帰し、このまま当該ボタンが押下され続け、遊技を開始できる状態(ベットボタン56の操作や、規定枚数のメダルがベットされている場合のスタートレバー53の操作等が有効な状態)になったとしても、当該押下に基づいて処理が行われること(例えば、メダルがベットされること等)を防止することができる。なお、前述の2回目や3回目のエッジ検出処理を設定変更モード中や設定確認モード中、あるいはエラーの報知中等に行うこととしてもよい。また、一部の入力信号についてのエッジ検出処理は、設定変更モード中や設定確認モード中、あるいはエラーの報知中等でも行うようにし、他の入力信号についてのエッジ検出処理は、設定変更モード中や設定確認モード中、あるいはエラーの報知中には行わないこととしてもよい。いずれにしても、各種入力信号がONとなる状態で電源断から復帰し、当該状態が継続するとともに、各種センサによる検知やボタン操作等が有効化される状態となった場合でも、これらのセンサによる検知やボタン操作等に基づいて通常行われる処理を行わないように構成されている。

なお、図13で示した更新処理は、1遊技の終了時(または1遊技の開始時)にも行われる。このため、ベットボタン56の操作が有効化される前から、ベットボタン56が押下操作されていた場合でも、当該押下操作に基づくメダルのベットは行われない。換言すると、ベットボタン56の押下操作等が、ベットボタン56の操作等が無効化されている期間に開始され、ベットボタン56の押下操作等がされ続けた状態でベットボタン56の操作等が有効化された場合であっても、当該押下操作等に基づくメダルのベット等は行われない。例えば、ベットボタン56の操作が無効化される期間であるメダルの払い出し期間中にベットボタン56の押下操作を開始し、そのままの状態でベットボタン56の操作が有効化された場合であっても、当該押下操作に基づくメダルのベットは行われない。

また、図13で示した更新処理は、エラーからの復帰時に実行されるようにしてもよい。この場合、ベットボタン56の操作等が無効化される期間であるエラー期間中にベットボタン56の押下操作等を開始し、そのままの状態でベットボタン56の操作等が有効化された場合であっても、当該押下操作等に基づくメダルのベット等は行われない。

次に、主制御基板70(メインIC300)によるリール20a~20cの制御について図6を参照しながら説明する。各リール20a~20cは、4相のステッピングモータを備えている。そして、このステッピングモータを1-2相励磁方式で制御することにより各リール20a~20cが回転するようになっている。具体的には、ステッピングモータは、ロータと第一相、第二相、第三相、第四相の4相のコイルを有するステータとを備えており、第一相~第四相のコイルが順次励磁されることにより、ロータが回転するようになっている。そして、各リール20a~20cに対応するステッピングモータのロータが回転することにより、各リール20a~20cが回転するようになっている。

以下では、第一~第三リール20a~20cそれぞれの、第一相のコイルに送られる信号を「第一回動ステッピングモータ第一相信号」、「第二回動ステッピングモータ第一相信号」、「第三回動ステッピングモータ第一相信号」と呼び、第二相のコイルに送られる信号を「第一回動ステッピングモータ第二相信号」、「第二回動ステッピングモータ第二相信号」、「第三回動ステッピングモータ第二相信号」と呼び、第三相のコイルに送られる信号を「第一回動ステッピングモータ第三相信号」、「第二回動ステッピングモータ第三相信号」、「第三回動ステッピングモータ第三相信号」と呼び、第四相のコイルに送られる信号を「第一回動ステッピングモータ第四相信号」、「第二回動ステッピングモータ第四相信号」、「第三回動ステッピングモータ第四相信号」と呼ぶこととする。これらの各制御信号が、リール20a~20cの各相コイルに送られることにより、各相コイルが励磁される。

リール20a~20cを回転させる場合には、例えば、第一相~第四相のコイルを順に励磁させる。また、リール20a~20cを停止させる場合には、第一相~第四相のすべてのコイルを励磁させる(全相励磁する)。そして、リール20a~20cの停止後に第一相~第四相のすべてのコイルに対する励磁を止める。

また、主制御基板70は、第一出力ポート601、第二出力ポート602および第三出力ポート603を備えており、それぞれメインIC300とは別体のICとなっている。また、3個の出力ポート601~603としては互いに同一(同種)のICが用いられている。

なお、出力ポート601~603には、例えばフリップフロップを用いることができる。

第一出力ポート601は入力端子D1~D8と出力端子Q1~Q8とを有しており、同じ番号が付された入力端子と出力端子とがそれぞれ対応している。また、第二出力ポート602および第三出力ポート603も同様に、入力端子D1~D8と出力端子Q1~Q8とを有しており、同じ番号が付された入力端子と出力端子とがそれぞれ対応している。

なお、出力ポート601~603はこれ以外にも複数の端子を有している。

メインIC300の出力端子D0~D7はそれぞれ、出力ポート601~603の入力端子D1~D8それぞれに配線MD0~MD7を介して接続されている。そして、配線MD0~MD7は、メインIC300から出力ポート601~603へ8ビットのデータを送信可能なデータバスとなっている。そして、メインIC300は、出力端子D0~D7から出力ポート601~603へ、8ビットのデータをパラレル通信で送信することが可能となっている。

また、第一出力ポート601の出力端子Q5~Q8は、第一リール20aに接続されている。具体的には、第一出力ポート601の出力端子Q5~Q8は、第一リール20aの第一相~第四相のコイルそれぞれに接続されている。また、第二出力ポート602の出力端子Q5~Q8は、第二リール20bに接続されている。具体的には、第二出力ポート602の出力端子Q5~Q8は、第二リール20bの第一相~第四相のコイルそれぞれに接続されている。また、第三出力ポート603の出力端子Q5~Q8は、第三リール20cに接続されている。具体的には、第三出力ポート603の出力端子Q5~Q8は、第三リール20cの第一相~第四相のコイルそれぞれに接続されている。

なお、より具体的には、出力ポート601~603の出力端子Q5~Q8とリール20a~20cの各コイルとは、リール20a~20cを駆動するための駆動回路(例えば、ダーリントントランジスタ等の増幅回路)(図示せず)を介して接続されている。また、メインIC300からリール20a~20cまでの信号経路に、出力ポート601~603とは別の、他のICや電子部品が介在していてもよい。

メインIC300の入出力端子D0~D7からは、8ビットのデータが出力される。そして、メインIC300の入出力端子D0~D7から出力されたデータが、適宜出力ポート601~603を介してリール20a~20cに送られるようになっている。

ここで、各出力ポート601~603を介して送られる信号(出力信号)について図6を参照しながら説明する。メインIC300から第一リール20aには、第一出力ポート601の入力端子D5~D8および出力端子Q5~Q8を介して、「第一回動ステッピングモータ第一相信号」、「第一回動ステッピングモータ第二相信号」、「第一回動ステッピングモータ第三相信号」、「第一回動ステッピングモータ第四相信号」が送られる。また、メインIC300から第二リール20bには、第二出力ポート602の入力端子D5~D8および出力端子Q5~Q8を介して、「第二回動ステッピングモータ第一相信号」、「第二回動ステッピングモータ第二相信号」、「第二回動ステッピングモータ第三相信号」、「第二回動ステッピングモータ第四相信号」が送られる。また、メインIC300から第三リール20cには、第三出力ポート603の入力端子D5~D8および出力端子Q5~Q8を介して、「第三回動ステッピングモータ第一相信号」、「第三回動ステッピングモータ第二相信号」、「第三回動ステッピングモータ第三相信号」、「第三回動ステッピングモータ第四相信号」が送られる。なお、出力ポート601~603を介して送られる信号(出力信号)は、メインIC300から出力ポート601~603に対応するデータ信号(パラレル信号)が出力される際に、メインIC300のパルス出力端子PO2,PO3,PO4それぞれから配線WR0,1,2を介して出力ポート601~603に書き込み信号が送られ、この書き込み信号に基づいて各出力信号が出力ポート601~603を介して周辺機器に送られる。

本実施形態の遊技機においては、3個のリール20a~20cに対してメインIC300の同一の端子群D4~D7から出力される制御信号が、3個のリール20a~20cそれぞれに対応した3個の出力ポート601~603それぞれを介して送られるため、同一の端子群D4~D7から出力される制御信号によって、3個のリール20a~20cをそれぞれ個別に制御することが可能となる。また、3個の出力ポート601~603は、互いに同一のICとなっている。すなわち、回路の種類(例えば、Dフリップフロップ、Dラッチ等)だけではなく、端子数等も同一の、型番が同一のICとなっている。そして、メインIC300の入出力端子D4~D7の各端子は、3個の出力ポート601~603の同一の各入力端子D5~D8に対して接続されている。したがって、設計時や組み立て時における配線作業を容易化し、配線ミス等を防止することができる。また、出力ポート601~603は、反応速度や駆動力が同一であるため、メインIC300におけるタイミング制御や主制御基板70の設計等が容易化できる。

(第2の実施の形態)

本実施の形態の遊技機が、第1の実施の形態の遊技機と主に異なる点は、各入力ポート201~203に割り当てられる入力信号なので、以下ではこの点について説明し、第1の実施の形態と同様の構成については、その説明を省略ないし簡略化する。

本実施形態の遊技機において、リールユニット20は、周囲に複数の図柄を表示した4個の回転リール(第一リール20a、第二リール20b、第三リール20c、第四リール20d)を備えている(図3および図17参照)。また、リールユニット20は、リール20a~20dに対応して設けられたインデックスセンサ24(第一インデックスセンサ24a、第二インデックスセンサ24b、第三インデックスセンサ24c、第四インデックスセンサ24d)を有している。インデックスセンサ24a~24dは、リール20a~20dそれぞれの内側に取り付けられた半円帯状のインデックスのエッジを検知するようになっている。そして、これらインデックスセンサ24a~24dによる検知情報に基づいて、各リールの停止制御等が行われる。また、本実施形態の遊技機は、4個のリール20a~20dそれぞれの回転を停止させるための4個のストップボタン54(第一ストップボタン54a、第二ストップボタン54b、第三ストップボタン54c、第四ストップボタン54d)と、1ベットボタン56とを備えている。また、1ベットボタン56と精算ボタン52とには、同一の部材(ボタン)を使っている。すなわち、1ベットボタン56と精算ボタン52とは、形状等の外観が同様であり、押圧部にかかるばねの付勢力等が同様であり、同様の電気的な特性や端子を有し、押下された際に出力される信号が同様のものとなっている。

なお、第四リール20dは第一~第三リール20a~20cと、第四インデックスセンサ24dは、第一~第三インデックスセンサ24a~24cと、第四ストップボタン54dは、第一~第三ストップボタン54a~54cと、それぞれ同様の動作をするものである。しかし、異なる動作をするもの(異なる制御がされるもの)であってもよい。また、リールの数とストップボタンの数が必ずしも一致していなくてもよい。

第一入力ポート201の入力端子A1は、第一ストップボタン54aに接続されている。また、第一入力ポート201の入力端子A2は、第二ストップボタン54bに接続されている。また、第一入力ポート201の入力端子A3は、第三ストップボタン54cに接続されている。また、第一入力ポート201の入力端子A4は、第四ストップボタン54dに接続されている。また、第一入力ポート201の入力端子A5は、スタートレバー53に接続されている。また、第一入力ポート201の入力端子A6は、MAXベットボタン56に接続されている。また、第一入力ポート201の入力端子A7は、1ベットボタン56に接続されている。また、第一入力ポート201の入力端子A8は、設定変更スイッチ26に接続されている。

メインIC300の入力端子PI0(第三入力ポート203の入力端子A1)は、第一インデックスセンサ24aに接続されている。また、メインIC300の入力端子PI1(第三入力ポート203の入力端子A2)は、第二インデックスセンサ24bに接続されている。また、メインIC300の入力端子PI2(第三入力ポート203の入力端子A3)は、第三インデックスセンサ24cに接続されている。また、メインIC300の入力端子PI3(第三入力ポート203の入力端子A4)は、第四インデックスセンサ24dに接続されている。また、メインIC300の入力端子PI4(第三入力ポート203の入力端子A5)は、シュートセンサ84に接続されている。また、メインIC300の入力端子PI5は、電源断検知回路に接続されている。また、メインIC300の入力端子PI6,PI7は、メインIC300の電源に接続されている。

また、主制御基板70は、第四出力ポート604を備えている。また、メインIC300の出力端子D0~D7はそれぞれ、第四出力ポート604の入力端子D1~D8それぞれに配線MD0~MD7を介して接続されている。また、第四出力ポート604の出力端子Q5~Q8は、第四リール20dに接続されている。具体的には、第四出力ポート604の出力端子Q5~Q8は、第四リール20dの第一相~第四相のコイルそれぞれに接続されている。

このような構成でも、第一入力ポート201にはエッジ検出の対象となる入力信号が入力されるが、第二入力ポート202には、レベル検出の対象となる入力信号とエッジ検出の対象となる入力信号とのうち、レベル検出の対象となる入力信号のみが入力され、エッジ検出の対象となる入力信号は入力されない。換言すると、本実施形態の遊技機においても、第一入力ポート201に入力される信号についてはエッジ検出処理を行い、第二入力ポート202に入力される信号についてはエッジ検出処理を行わない。したがって、第一の実施の形態の遊技機と同様の作用効果を得ることができる。

また、本実施形態の遊技機によれば、メダルをベットする際に押下操作されるボタンであって、押下操作されたことを検出可能とする「1ベットボタン信号(第一押下信号)」を前記入力信号として発する1ベットボタン56(第一ボタン)と、クレジットされているメダルを払い出す際に押下操作されるボタンであって、押下操作されたことを検出可能とする「精算ボタン信号(第二押下信号)」を前記入力信号として発する精算ボタン52(第二ボタン)と、を備え、「1ベットボタン信号」は、第一入力ポート201に入力され、「精算ボタン信号」は、第二入力ポート202に入力され、主制御基板70は、第一入力ポート201に入力される「1ベットボタン信号」のエッジの検出と第二入力ポート202に入力される「精算ボタン信号」のレベルの検出とを行う。1ベットボタン56と精算ボタンとは、ともに遊技媒体(メダル)に関する操作に用いられるものであり、類似(同種)の機能を有するボタンであり、互いに近傍な位置(遊技機における同じ側(上下方向において中央部であって、左右方向において左側等)に配置されている。また、1ベットボタン56と精算ボタンとは、同一の部材で構成されている。そうすると、これら2つのボタンに繋がる配線の取り回しを考えると、通常それぞれの配線を1つの入力ポートにまとめて接続することとなる。また、ボタンの機能的な面から考えても、類似の機能に係る1ベットボタン56と精算ボタン52とをまとめて管理できるよう、通常は両入力信号が通る配線を、1つの入力ポートにまとめて接続する。このような1ベットボタン56から出力され、エッジ検出の対象となる「1ベットボタン信号」を第一入力ポート201に入力し、精算ボタン52から出力され、レベル検出の対象となる「精算ボタン信号」を第二入力ポート202に入力することで、第二入力ポート202に関するエッジ検出を行う必要がなく、エッジ検出に係るプログラムのコード量を削減することができる。

なお、1ベットボタン56と精算ボタン52とは、互いの押圧部間の距離(押圧部の端から端までの距離)が15cm以内、より好ましくは10cm、さらに好ましくは5cm以内となるように配置されているとよい。このような構成によれば、遊技者が1ベットボタン56と精算ボタン52とを同時に視界に収めることが可能となり、ボタンが見つからずに戸惑うことを防止できる。

なお、本明細書において説明したフローチャートに示すフローはあくまで一例であり、各処理の順序や構成は異なるものであってもよい。