JP6916993B2 - コネクタ - Google Patents

コネクタ Download PDFInfo

- Publication number

- JP6916993B2 JP6916993B2 JP2017188445A JP2017188445A JP6916993B2 JP 6916993 B2 JP6916993 B2 JP 6916993B2 JP 2017188445 A JP2017188445 A JP 2017188445A JP 2017188445 A JP2017188445 A JP 2017188445A JP 6916993 B2 JP6916993 B2 JP 6916993B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- contact

- terminal

- contactor

- connector

- coil spring

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00

- H01R13/02—Contact members

- H01R13/15—Pins, blades or sockets having separate spring member for producing or increasing contact pressure

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00

- H01R13/02—Contact members

- H01R13/15—Pins, blades or sockets having separate spring member for producing or increasing contact pressure

- H01R13/187—Pins, blades or sockets having separate spring member for producing or increasing contact pressure with spring member in the socket

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00

- H01R13/02—Contact members

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00

- H01R13/02—Contact members

- H01R13/04—Pins or blades for co-operation with sockets

- H01R13/05—Resilient pins or blades

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00

- H01R13/02—Contact members

- H01R13/10—Sockets for co-operation with pins or blades

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00

- H01R13/02—Contact members

- H01R13/10—Sockets for co-operation with pins or blades

- H01R13/11—Resilient sockets

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01R—ELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS

- H01R13/00—Details of coupling devices of the kinds covered by groups H01R12/70 or H01R24/00 - H01R33/00

- H01R13/02—Contact members

- H01R13/26—Pin or blade contacts for sliding co-operation on one side only

Landscapes

- Coupling Device And Connection With Printed Circuit (AREA)

- Connector Housings Or Holding Contact Members (AREA)

- Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)

Description

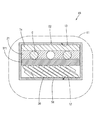

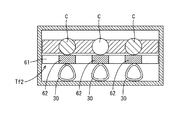

実施形態1を、図1〜図10を参照しつつ説明する。本実施形態のコネクタ1は、合成樹脂製のコネクタハウジング10と、コネクタハウジング10に保持された雌端子Tf1(端子金具に該当)、斜め巻きコイルスプリング30(付勢部材に該当)、3つの接触子C、C、Cおよび3つの圧縮コイルばねSc、Sc、Scとを備えている。

また、真ん中の接触子収容部23Bについては、奥壁25Bの位置を除いて、接触子収容部23Aと同様である。奥壁25Bのキャップ装着面22Eからの距離は、図3に示すように、接触子収容部23A、23Cの奥壁25A、25Cのキャップ装着面22Eからの距離よりも長くなっている。

実施形態2を、図11、12を参照しつつ説明する。本実施形態のコネクタ40は、ハウジング本体11の内部に金属ケース50(緩衝部材に該当)が組み付けられている点で、実施形態1と異なる。

実施形態3を、図13〜図16を参照しつつ説明する。本実施形態は、雌端子Tf2(端子金具に該当)の形状が実施形態1と異なる。なお、本実施形態のコネクタ60は、実施形態2と同様に、金属ケース50を備えている。

実施形態4を、図17〜図21を参照しつつ説明する。本実施形態は、コネクタ70が斜め巻きコイルスプリングを備えない点、および、雌端子Tf3(端子金具に該当)が板バネ状の接触片72、72、72を備えている点で、実施形態1と異なる。なお、本実施形態のコネクタ70は、実施形態2と同様に、金属ケース50を備えている。

図22に示すように、雌端子Tf4(端子金具に該当)が、接触子Cの転がり移動の経路に沿って延びるV字溝80(溝に該当)を有していても構わない。

本明細書によって開示される技術は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような種々の態様も含まれる。

(1)上記実施形態では、接触子Cおよび圧縮コイルばねScの数は、それぞれ3つであったが、接触子および圧縮コイルばねの数は上記実施形態の限りではなく、2つ以下、または4つ以上であっても構わない。また、実施形態3、4における接触片の数、および、実施形態3における斜め巻きコイルスプリング30の数も、上記実施形態の限りではなく、接触子の数と同数であればよい。

10…コネクタハウジング

14…端子収容室

15…端子挿入面(一面)

16…端子挿入口(開口部)

21…接触子ホルダ(接触子保持部)

29A…規制壁

30…斜め巻きコイルスプリング(付勢部材)

50…金属ケース(緩衝部材)

61…基部

62…接触片

80…V字溝(溝)

C…接触子

Sc…圧縮コイルばね

Tf1、Tf2、Tf3、Tf4…雌端子(端子金具)

Tm…雄端子(相手端子)

Claims (7)

- 一面に開口して内部に相手端子を受け入れ可能な端子収容室を有するコネクタハウジングと、

前記端子収容室に収容されて前記相手端子に対して電気的に接続される端子金具と、

前記端子収容室に収容されて前記端子金具と接触する接触子と、を備え、

前記コネクタハウジングが、前記接触子を、前記一面に対して近接−離間する方向に転がり移動可能に保持する接触子保持部を有しており、

前記接触子保持部において、前記接触子の移動経路の両端部のうち前記一面に近接する端部には、前記接触子に当接して前記接触子の前記一面に向かう方向への移動を規制する規制壁が配置されており、

前記接触子保持部には、前記接触子を前記規制壁に向かって付勢する圧縮コイルばねが保持されており、

前記接触子を前記規制壁に当接するまで付勢した状態での前記圧縮コイルばねの長さを初期長さとしたときに、前記圧縮コイルばねの初期長さと密着長さとの差が、前記相手端子が前記規制壁に当接した前記接触子に突き当たる挿入開始位置から、前記コネクタハウジングに対する挿入が完了する挿入完了位置までの移動距離の半分よりも大きくなっている、コネクタ。 - 前記端子金具が、基部と、前記基部から延びる複数の接触片とを備え、

前記コネクタハウジングに、前記複数の接触片と同数の接触子が保持されており、

1つの前記接触片に対して1つの前記接触子が接触している、請求項1に記載のコネクタ。 - 前記接触片が前記接触子を前記相手端子に向かって付勢する板バネ部である、請求項2に記載のコネクタ。

- 前記端子収容室に収容されて前記端子金具を前記接触子に向かって付勢する付勢部材を備える、請求項1または2に記載のコネクタ。

- 前記付勢部材が、線材が軸線に対して一方向に傾くように複数回巻回されたコイル状をなす斜め巻きコイルスプリングである、請求項4に記載のコネクタ。

- 前記端子収容室の内部に配置されて前記端子金具、前記相手端子、または前記付勢部材と前記コネクタハウジングとの間に介在する緩衝部材を備える、請求項4または請求項5に記載のコネクタ。

- 前記端子金具が、前記接触子の移動経路に沿って延びる溝を有している、請求項1〜請求項6のいずれか一項に記載のコネクタ。

Priority Applications (5)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017188445A JP6916993B2 (ja) | 2017-09-28 | 2017-09-28 | コネクタ |

| US16/638,343 US10903597B2 (en) | 2017-09-28 | 2018-09-13 | Connector |

| DE112018005516.7T DE112018005516T5 (de) | 2017-09-28 | 2018-09-13 | Verbinder |

| PCT/JP2018/033985 WO2019065275A1 (ja) | 2017-09-28 | 2018-09-13 | コネクタ |

| CN201880059206.8A CN111095684B (zh) | 2017-09-28 | 2018-09-13 | 连接器 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017188445A JP6916993B2 (ja) | 2017-09-28 | 2017-09-28 | コネクタ |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2019067499A JP2019067499A (ja) | 2019-04-25 |

| JP2019067499A5 JP2019067499A5 (ja) | 2020-03-05 |

| JP6916993B2 true JP6916993B2 (ja) | 2021-08-11 |

Family

ID=65903204

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2017188445A Active JP6916993B2 (ja) | 2017-09-28 | 2017-09-28 | コネクタ |

Country Status (5)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US10903597B2 (ja) |

| JP (1) | JP6916993B2 (ja) |

| CN (1) | CN111095684B (ja) |

| DE (1) | DE112018005516T5 (ja) |

| WO (1) | WO2019065275A1 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2023097644A (ja) | 2021-12-28 | 2023-07-10 | 日本航空電子工業株式会社 | コネクタ |

Family Cites Families (18)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| GB224996A (en) * | 1923-09-18 | 1924-11-27 | George Evans | An improved device for terminals in connection with wireless apparatus |

| FR1319376A (fr) * | 1962-01-17 | 1963-03-01 | Gelbon Sa | Perfectionnements à l'appareillage électrique du genre commutateurs, inverseurs, connecteurs, disjoncteurs et similaires |

| JPS4330388B1 (ja) * | 1966-11-08 | 1968-12-26 | ||

| FR2180550B1 (ja) * | 1972-04-20 | 1978-02-10 | Doloise Metallurgique | |

| US4119357A (en) * | 1975-07-04 | 1978-10-10 | Bonhomme F R | Connector for printed circuit boards |

| EP0269430A3 (en) * | 1986-11-26 | 1989-02-22 | A. F. BULGIN & COMPANY PLC. | Electrical connector |

| JPH0414779A (ja) * | 1990-05-02 | 1992-01-20 | Fujikura Ltd | 低挿入力コネクタ |

| JP3634074B2 (ja) * | 1996-06-28 | 2005-03-30 | 日本発条株式会社 | 導電性接触子 |

| JP3869539B2 (ja) * | 1997-11-27 | 2007-01-17 | 矢崎総業株式会社 | コネクタ |

| DE10203150A1 (de) * | 2002-01-28 | 2003-07-31 | Harting Electro Optics Gmbh & | Steckverbinder mit verschiebbaren Kontaktelementen |

| DE10227156A1 (de) | 2002-06-18 | 2004-01-08 | Harting Electro-Optics Gmbh & Co. Kg | Steckverbinder mit verschiebbarer Steckerteil-Aufnahme |

| US6866518B1 (en) * | 2003-09-23 | 2005-03-15 | Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. | Electrical interconnection between multiple printed circuit boards |

| DE102005012930A1 (de) * | 2005-03-15 | 2006-09-21 | Siemens Ag | Elektrische Kontaktanordnung mit einem ersten und einem zweiten Kontaktstück |

| JP5293416B2 (ja) * | 2009-06-02 | 2013-09-18 | 富士通株式会社 | 接触端子およびコネクタ |

| DE102009054825A1 (de) * | 2009-12-17 | 2011-06-22 | Robert Bosch GmbH, 70469 | Elektrische Steckverbindung |

| CN204088661U (zh) * | 2014-07-17 | 2015-01-07 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 防止电流互感器开路的接插端子之插座和插头 |

| US10644468B2 (en) * | 2017-06-30 | 2020-05-05 | Benchmark Electronics, Inc. | Medical lead connectors with contact electrodes |

| US11081832B2 (en) * | 2018-12-18 | 2021-08-03 | Molex, Llc | Terminal sealing member, method of producing the same, and connector including the same |

-

2017

- 2017-09-28 JP JP2017188445A patent/JP6916993B2/ja active Active

-

2018

- 2018-09-13 CN CN201880059206.8A patent/CN111095684B/zh active Active

- 2018-09-13 US US16/638,343 patent/US10903597B2/en active Active

- 2018-09-13 WO PCT/JP2018/033985 patent/WO2019065275A1/ja active Application Filing

- 2018-09-13 DE DE112018005516.7T patent/DE112018005516T5/de active Pending

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US10903597B2 (en) | 2021-01-26 |

| WO2019065275A1 (ja) | 2019-04-04 |

| US20200227852A1 (en) | 2020-07-16 |

| CN111095684A (zh) | 2020-05-01 |

| JP2019067499A (ja) | 2019-04-25 |

| CN111095684B (zh) | 2021-03-12 |

| DE112018005516T5 (de) | 2020-07-02 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| KR101762556B1 (ko) | 커넥터 | |

| US20150303604A1 (en) | Electrical Connector With Female Terminal And Motor With Such An Electrical Connector | |

| US7255611B2 (en) | Connector | |

| KR101923712B1 (ko) | 전기 커넥터 단자 | |

| US9356386B2 (en) | Connector | |

| US20160087353A1 (en) | Connector terminal | |

| US9960517B2 (en) | Electrical contact terminal having a spring element to support a contact beam | |

| US20150171546A1 (en) | Female terminal | |

| JP6084898B2 (ja) | 接続端子 | |

| JP6916993B2 (ja) | コネクタ | |

| WO2018216523A1 (ja) | 端子モジュール | |

| JP6445270B2 (ja) | 端子 | |

| CN110679041B (zh) | 大电流用端子及连接器 | |

| US10283895B1 (en) | Electrical terminal assembly with split shroud | |

| US20210126390A1 (en) | Terminal fitting | |

| JP5660415B1 (ja) | 雌端子 | |

| JP2020061252A (ja) | コネクタ | |

| JP6681236B2 (ja) | 端子接続構造 | |

| JP7168626B2 (ja) | 接続端子 | |

| JP2021184353A (ja) | プラグイン端子構造 | |

| KR100907541B1 (ko) | 리셉터클 터미널 | |

| US9818558B2 (en) | Snap action switch | |

| WO2019155232A1 (en) | Socket for a pin and method of manufacture | |

| JP7454344B2 (ja) | ライトアングルコネクタと接続対象物との嵌合構造及びライトアングルコネクタと接続対象物との嵌合方法 | |

| JP2019083146A (ja) | 端子ユニット |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20191226 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20200124 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20210112 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210212 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20210617 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20210630 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6916993 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |