JP6501672B2 - 粒子状物質検出システム - Google Patents

粒子状物質検出システム Download PDFInfo

- Publication number

- JP6501672B2 JP6501672B2 JP2015162665A JP2015162665A JP6501672B2 JP 6501672 B2 JP6501672 B2 JP 6501672B2 JP 2015162665 A JP2015162665 A JP 2015162665A JP 2015162665 A JP2015162665 A JP 2015162665A JP 6501672 B2 JP6501672 B2 JP 6501672B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- particulate matter

- deposited

- temperature

- electrode

- exhaust gas

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 239000013618 particulate matter Substances 0.000 title claims description 137

- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims description 72

- 230000020169 heat generation Effects 0.000 claims description 43

- 230000008021 deposition Effects 0.000 claims description 29

- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 12

- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 7

- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 claims description 6

- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims description 4

- 230000006698 induction Effects 0.000 claims description 3

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 2

- 230000008018 melting Effects 0.000 description 14

- 238000002844 melting Methods 0.000 description 14

- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 8

- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 7

- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 6

- 230000005476 size effect Effects 0.000 description 6

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 5

- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 5

- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 4

- 238000000034 method Methods 0.000 description 3

- 239000010705 motor oil Substances 0.000 description 3

- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 2

- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 2

- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 2

- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 2

- 239000000155 melt Substances 0.000 description 2

- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2

- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2

- 230000004043 responsiveness Effects 0.000 description 2

- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 2

- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2

- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1

- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1

- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1

- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1

- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 1

- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1

- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES

- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES

- F01N3/00—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES

- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES

- F01N3/00—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust

- F01N3/02—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust

- F01N3/021—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters

- F01N3/022—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters characterised by specially adapted filtering structure, e.g. honeycomb, mesh or fibrous

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES

- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES

- F01N3/00—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust

- F01N3/02—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust

- F01N3/021—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters

- F01N3/023—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters using means for regenerating the filters, e.g. by burning trapped particles

- F01N3/027—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for cooling, or for removing solid constituents of, exhaust by means of filters using means for regenerating the filters, e.g. by burning trapped particles using electric or magnetic heating means

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES

- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES

- F01N3/00—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust

- F01N3/08—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous

- F01N3/10—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust

- F01N3/24—Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by constructional aspects of converting apparatus

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Chemical & Material Sciences (AREA)

- Combustion & Propulsion (AREA)

- Mechanical Engineering (AREA)

- General Engineering & Computer Science (AREA)

- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)

- Health & Medical Sciences (AREA)

- Toxicology (AREA)

- Exhaust Gas After Treatment (AREA)

- Processes For Solid Components From Exhaust (AREA)

- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

該粒子状物質検出センサに接続した制御部と、

上記被堆積部の温度を測定する温度測定部と、を備え、

上記センサ本体部は長尺形状に形成され、該センサ本体部の長手方向における先端側の端面が上記被堆積部となっており、該被堆積部において上記第1電極と上記第2電極とが露出し、上記被堆積部に露出した、上記第1電極及び上記第2電極の表面と、上記絶縁板の表面とは面一になっており、

上記カバーには、上記センサ本体部のうち上記被堆積部が形成された部位を取り囲むインナーカバーと、該インナーカバーの外側に配されたアウターカバーとがあり、

上記インナーカバーは、

上記インナーカバーの側壁部における、上記被堆積部よりも上記長手方向の先端側に形成されるとともに上記長手方向に対して交差する方向に複数並ぶ状態で形成された、上記排ガスが流れるインナー側貫通孔と、上記インナーカバーの底部に形成された、上記排ガスが流れる開口部とを有し、

上記アウターカバーは、上記アウターカバーの側壁部における、上記長手方向に対して交差する方向に複数並ぶ状態で形成された、上記排ガスが流れるアウター側貫通孔を有し、

上記インナー側貫通孔の周縁部には、上記インナーカバーの側壁部から上記長手方向の基端側に向けて傾斜して、上記インナー側貫通孔を通過した上記排ガスを上記被堆積部へ衝突させるためのガス誘導板が形成され、

上記制御部は、上記第1電極と上記第2電極との一対の電極間を流れる電流を測定することにより、上記排ガスに含まれる上記粒子状物質の量を測定する測定モードと、上記ヒータを発熱させ、上記被堆積部に堆積した上記粒子状物質を燃焼し除去する発熱モードとを行い、

上記制御部は、上記発熱モードにおいて、上記温度測定部によって測定される上記被堆積部の温度が、600〜750℃となるように制御するよう構成されている、粒子状物質検出システムにある。

そのため、電極の表面にアッシュが融着することを抑制できる。すなわち、アッシュは、量子サイズ効果や共晶反応により、融点が900℃以下に低下することがあるが、後述するように、750℃以下にはなりにくい。そのため、被堆積部の温度の上限を750℃にすることにより、電極の表面にアッシュが融着することを抑制できる。

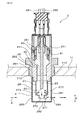

上記粒子状物質検出システムに係る実施形態について、図1〜図13を参照して説明する。本形態の粒子状物質検出システム1は、図1に示すごとく、粒子状物質検出センサ2と、制御部4と、温度測定部5とを備える。

制御部4は、測定モードと発熱モードとを行う。測定モードは、一対の電極21a,21b間を流れる電流を測定することにより、排ガスgに含まれる粒子状物質3の量を測定するモードである。また、発熱モードは、ヒータ22を発熱させ、被堆積部20に堆積した粒子状物質3を燃焼し除去するモードである。

d=(Tx−To)/To×100 (%)

なお、発熱モードにおいて温度を700℃にしたサンプルは、劣化率dを0%とした。各サンプルの劣化率dを図6に示す。

そのため、電極21の表面にアッシュ7が融着することを抑制できる。すなわち、上述したように、アッシュ7は、量子サイズ効果や共晶反応により、融点が900℃以下に低下することがあるが、750℃以下には殆どならない。そのため、被堆積部の温度の上限を750℃にすることにより、電極の表面にアッシュが融着することを抑制できる。

そのため、排ガスgの圧損を低減することができる。すなわち、フィルタ6の捕集効率は、一般的には99.9%以上とされている。そのため、フィルタ6が故障しない限り、粒子状物質検出センサ2に到達する粒子状物質3、及びアッシュ7の量は微量である。しかし、このような捕集効率が高いフィルタ6は、排ガスgの圧損が高く、エンジン10の燃費が低下しやすい。そのため、フィルタ6の捕集効率を低下させ、排ガスgの圧損を低下させることが検討されている。本形態のように、フィルタ6の捕集効率を98%以下にすると、排ガスgの圧損を低下でき、燃費が低下することを抑制できる。

なお、フィルタ6の捕集効率を低下させると、粒子状物質検出センサ2に到達する粒子状物質3、及びアッシュ7の量が増加するが、本形態では、発熱モードにおける被堆積部20の温度の上限値を750℃にしているため、アッシュ7の量が増加しても、電極21に多くのアッシュ7が融着することを抑制できる。

2 粒子状物質検出センサ

20 被堆積部

21 電極

22 ヒータ

3 粒子状物質

4 制御部

5 温度検出部

Claims (5)

- 排ガス中の粒子状物質(3)が堆積する被堆積部(20)と、該被堆積部(20)を加熱するヒータ(22)と、それぞれ板状に形成された第1電極(21a)と第2電極(21b)とを、これらの間に絶縁板(24)を介在させた状態で交互に積層したセンサ本体部(23)と、該センサ本体部(23)を保持するハウジング(25)と、該ハウジング(25)に取り付けられ上記センサ本体部(23)を保護するカバー(27,28)とを有する粒子状物質検出センサ(2)と、

該粒子状物質検出センサ(2)に接続した制御部(4)と、

上記被堆積部(20)の温度を測定する温度測定部(5)と、を備え、

上記センサ本体部(23)は長尺形状に形成され、該センサ本体部(23)の長手方向(Z)における先端側の端面(200)が上記被堆積部(20)となっており、該被堆積部(20)において上記第1電極(21a)と上記第2電極(21b)とが露出し、上記被堆積部(20)に露出した、上記第1電極(21a)及び上記第2電極(21b)の表面と、上記絶縁板(24)の表面とは面一になっており、

上記カバー(27,28)には、上記センサ本体部(23)のうち上記被堆積部(20)が形成された部位を取り囲むインナーカバー(27)と、該インナーカバー(27)の外側に配されたアウターカバー(28)とがあり、

上記インナーカバー(27)は、

上記インナーカバー(27)の側壁部における、上記被堆積部(20)よりも上記長手方向の先端側に形成されるとともに上記長手方向に対して交差する方向に複数並ぶ状態で形成された、上記排ガスが流れるインナー側貫通孔(273)と、上記インナーカバー(27)の底部に形成された、上記排ガスが流れる開口部(272)とを有し、

上記アウターカバー(28)は、上記アウターカバー(28)の側壁部における、上記長手方向に対して交差する方向に複数並ぶ状態で形成された、上記排ガスが流れるアウター側貫通孔(283,284)を有し、

上記インナー側貫通孔(273)の周縁部には、上記インナーカバー(27)の側壁部から上記長手方向の基端側に向けて傾斜して、上記インナー側貫通孔(273)を通過した上記排ガスを上記被堆積部(20)へ衝突させるためのガス誘導板(271)が形成され、

上記制御部(4)は、上記第1電極(21a)と上記第2電極(21b)との一対の電極(21)間を流れる電流を測定することにより、上記排ガスに含まれる上記粒子状物質(3)の量を測定する測定モードと、上記ヒータ(22)を発熱させ、上記被堆積部(20)に堆積した上記粒子状物質(3)を燃焼し除去する発熱モードとを行い、

上記制御部(4)は、上記発熱モードにおいて、上記温度測定部(5)によって測定される上記被堆積部(20)の温度が、600〜750℃となるように制御するよう構成されている、粒子状物質検出システム(1)。 - 上記被堆積部(20)における、温度が最も高い部位と、温度が最も低い部位との温度差は、100℃以下である、請求項1に記載の粒子状物質検出システム(1)。

- 上記粒子状物質検出センサ(2)に対して上記排ガスの上流側には、該排ガスに含まれる上記粒子状物質(3)を捕集するフィルタ(6)が設けられており、該フィルタ(6)は、上記粒子状物質(3)の捕集効率が98%以下である、請求項1又は請求項2に記載の粒子状物質検出システム(1)。

- 上記フィルタ(6)の上記捕集効率は80%以下である、請求項3に記載の粒子状物質検出システム(1)。

- 上記フィルタ(6)の上記捕集効率は60%以下である、請求項3又は請求項4に記載の粒子状物質検出システム(1)。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2015162665A JP6501672B2 (ja) | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 粒子状物質検出システム |

| PCT/JP2016/071682 WO2017029948A1 (ja) | 2015-08-20 | 2016-07-25 | 粒子状物質検出システム |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2015162665A JP6501672B2 (ja) | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 粒子状物質検出システム |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2017040214A JP2017040214A (ja) | 2017-02-23 |

| JP2017040214A5 JP2017040214A5 (ja) | 2017-11-30 |

| JP6501672B2 true JP6501672B2 (ja) | 2019-04-17 |

Family

ID=58052191

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2015162665A Active JP6501672B2 (ja) | 2015-08-20 | 2015-08-20 | 粒子状物質検出システム |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6501672B2 (ja) |

| WO (1) | WO2017029948A1 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6358226B2 (ja) | 2015-10-21 | 2018-07-18 | 株式会社デンソー | 粒子状物質検出装置 |

Family Cites Families (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5094702B2 (ja) * | 2008-12-24 | 2012-12-12 | 本田技研工業株式会社 | 粒子状物質検出装置 |

| JP2011224538A (ja) * | 2009-12-01 | 2011-11-10 | Ibiden Co Ltd | ハニカムフィルタ及び排ガス浄化装置 |

| JP5500028B2 (ja) * | 2010-09-30 | 2014-05-21 | 株式会社デンソー | 粒子状物質検出センサの製造方法 |

| JP5606356B2 (ja) * | 2011-02-17 | 2014-10-15 | 株式会社日本自動車部品総合研究所 | 粒子状物質検出装置 |

| WO2012124054A1 (ja) * | 2011-03-15 | 2012-09-20 | トヨタ自動車株式会社 | 内燃機関の制御装置 |

| WO2013076869A1 (ja) * | 2011-11-25 | 2013-05-30 | トヨタ自動車株式会社 | 内燃機関の制御装置 |

-

2015

- 2015-08-20 JP JP2015162665A patent/JP6501672B2/ja active Active

-

2016

- 2016-07-25 WO PCT/JP2016/071682 patent/WO2017029948A1/ja active Application Filing

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2017040214A (ja) | 2017-02-23 |

| WO2017029948A1 (ja) | 2017-02-23 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6207158B2 (ja) | 煤粒子センサシステム | |

| JP6426072B2 (ja) | フィルタの故障検出装置、粒子状物質検出装置 | |

| JP5751330B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP5327379B2 (ja) | 内燃機関の制御装置 | |

| JP2008032686A (ja) | 煤センサ | |

| JP2009144577A (ja) | パティキュレートフィルタの故障判定装置 | |

| JP2006266961A (ja) | 煤検出センサ | |

| JP2014529356A (ja) | 排気ガス、特に内燃機関からの排気ガス、中のスス粒子の濃度を測定する方法および装置 | |

| US10208643B2 (en) | Particulate matter detection apparatus | |

| JP2011080942A (ja) | パティキュレート検出センサ | |

| JP6358226B2 (ja) | 粒子状物質検出装置 | |

| JPS59196453A (ja) | パテイキユレ−ト検出素子 | |

| JP6501672B2 (ja) | 粒子状物質検出システム | |

| JP5790777B2 (ja) | 内燃機関の制御装置及び制御方法 | |

| US20170146430A1 (en) | Method and system for exhaust particulate matter sensing | |

| WO2016147711A1 (ja) | 粒子状物質検出システム | |

| JP2009042021A (ja) | パティキュレート排出量検出装置 | |

| US20170030753A1 (en) | Sensor element, sensor module, measuring assembly and exhaust-gas re-circulation system comprising a sensor element of this type, and production method | |

| WO2016052734A1 (ja) | フィルタの故障検出装置、粒子状物質検出装置 | |

| JP6552444B2 (ja) | 粒子状物質検出装置及び内燃機関の排ガス浄化装置 | |

| JP6421736B2 (ja) | 粒子状物質検出装置 | |

| JP2009041416A (ja) | パティキュレート帯電装置の故障診断装置 | |

| JP6098528B2 (ja) | フィルタ異常判定システム | |

| JP6358851B2 (ja) | 粒子状物質検出装置及び粒子状物質検出方法 | |

| JP6805531B2 (ja) | センサ |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20171020 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20171020 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20180626 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20180809 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20181016 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20181211 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20190219 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20190319 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6501672 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |