JP6136728B2 - 情報処理装置、判定方法及びプログラム - Google Patents

情報処理装置、判定方法及びプログラム Download PDFInfo

- Publication number

- JP6136728B2 JP6136728B2 JP2013162108A JP2013162108A JP6136728B2 JP 6136728 B2 JP6136728 B2 JP 6136728B2 JP 2013162108 A JP2013162108 A JP 2013162108A JP 2013162108 A JP2013162108 A JP 2013162108A JP 6136728 B2 JP6136728 B2 JP 6136728B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

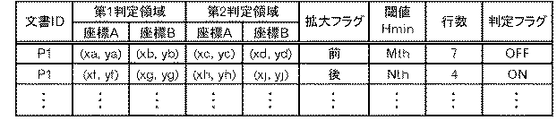

- line

- display

- lines

- movement

- threshold value

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Position Input By Displaying (AREA)

- User Interface Of Digital Computer (AREA)

Description

第2行替え回数≧(拡大後表示行数−(第1行替え回数−非表示行数))−1

第2行替え回数+1≧(拡大後表示行数−(第1行替え回数−非表示行数))

表示画面上における視線位置を取得する手段と、

前記表示画面上において文字列を囲む第1の領域を元に定めた第2の領域における前記視線位置の移動が改行を表す移動である第1の回数が、前記第1の領域に含まれる前記文字列の行数に応じて定められる第1の閾値以上となったか否かを判定する判定手段と、

を有し、

前記判定手段は、

前記第1の回数が前記第1の閾値以上となる前に、前記第1の領域の第1の部分が前記表示画面から外れ且つ前記第1の領域の第2の部分が前記表示画面に残るように変更する指示がなされた場合、前記第1の回数が前記第1の部分に含まれる文字列の第1の行数に応じた閾値以上であるか否かを判定し、前記第1の回数が前記第1の行数に応じた閾値以上であれば、前記第1の部分について既読を表すデータを、データ格納部に格納する

情報処理装置。

前記判定手段は、

前記第1の回数が前記第1の行数に応じた閾値以上であれば、

前記指示後に前記視線位置の移動が改行を表す移動である第2の回数を計数し、当該第2の回数が、前記第2の部分に含まれる文字列の第2の行数から前記第1の回数と前記第1の行数との差を差し引いた値に応じた閾値以上であるか否かを判定する

付記1記載の情報処理装置。

前記改行を表す移動が、前記文字列の読みの方向とは反対の方向における前記視線位置の移動距離が第2の閾値以上である移動である

付記1又は2記載の情報処理装置。

表示画面上における視線位置を取得し、

前記表示画面上において文字列を囲む第1の領域を元に定めた第2の領域における前記視線位置の移動が改行を表す移動である第1の回数が、前記第1の領域に含まれる前記文字列の行数に応じて定められる第1の閾値以上となる前に、前記第1の領域の第1の部分が前記表示画面から外れ且つ前記第1の領域の第2の部分が前記表示画面に残るように変更する指示がなされた場合、前記第1の回数が前記第1の部分に含まれる文字列の第1の行数に応じた閾値以上であるか否かを判定し、前記第1の回数が前記第1の行数に応じた閾値以上であれば、前記第1の部分について既読を表すデータを、データ格納部に格納する

処理を、コンピュータに実行させるためのプログラム。

表示画面上における視線位置を取得し、

前記表示画面上において文字列を囲む第1の領域を元に定めた第2の領域における前記視線位置の移動が改行を表す移動である第1の回数が、前記第1の領域に含まれる前記文字列の行数に応じて定められる第1の閾値以上となる前に、前記第1の領域の第1の部分が前記表示画面から外れ且つ前記第1の領域の第2の部分が前記表示画面に残るように変更する指示がなされた場合、前記第1の回数が前記第1の部分に含まれる文字列の第1の行数に応じた閾値以上であるか否かを判定し、前記第1の回数が前記第1の行数に応じた閾値以上であれば、前記第1の部分について既読を表すデータを、データ格納部に格納する

処理を含み、コンピュータにより実行される判定方法。

101 視線検出部

102 表示部

103 表示処理部

104 第1データ格納部

105 第2データ格納部

106 判定部

1061 第1計数部

1062 第2計数部

107 領域設定部

1071 表示行数算出部

108 第3データ格納部

109 入力部

Claims (5)

- 表示画面上における視線位置を取得する手段と、

前記表示画面上において文字列を囲む第1の領域を元に定めた第2の領域における前記視線位置の移動が改行を表す移動である第1の回数が、前記第1の領域に含まれる前記文字列の行数に応じて定められる第1の閾値以上となったか否かを判定する判定手段と、

を有し、

前記判定手段は、

前記第1の回数が前記第1の閾値以上となる前に、前記第1の領域の第1の部分が前記表示画面から外れ且つ前記第1の領域の第2の部分が前記表示画面に残るように変更する指示がなされた場合、前記第1の回数が前記第1の部分に含まれる文字列の第1の行数に応じた閾値以上であるか否かを判定し、前記第1の回数が前記第1の行数に応じた閾値以上であれば、前記第1の部分について既読を表すデータを、データ格納部に格納する

情報処理装置。 - 前記判定手段は、

前記第1の回数が前記第1の行数に応じた閾値以上であれば、

前記指示後に前記視線位置の移動が改行を表す移動である第2の回数を計数し、当該第2の回数が、前記第2の部分に含まれる文字列の第2の行数から前記第1の回数と前記第1の行数との差を差し引いた値に応じた閾値以上であるか否かを判定する

請求項1記載の情報処理装置。 - 前記改行を表す移動が、前記文字列の読みの方向とは反対の方向における前記視線位置の移動距離が第2の閾値以上である移動である

請求項1又は2記載の情報処理装置。 - 表示画面上における視線位置を取得し、

前記表示画面上において文字列を囲む第1の領域を元に定めた第2の領域における前記視線位置の移動が改行を表す移動である第1の回数が、前記第1の領域に含まれる前記文字列の行数に応じて定められる第1の閾値以上となる前に、前記第1の領域の第1の部分が前記表示画面から外れ且つ前記第1の領域の第2の部分が前記表示画面に残るように変更する指示がなされた場合、前記第1の回数が前記第1の部分に含まれる文字列の第1の行数に応じた閾値以上であるか否かを判定し、前記第1の回数が前記第1の行数に応じた閾値以上であれば、前記第1の部分について既読を表すデータを、データ格納部に格納する

処理を、コンピュータに実行させるためのプログラム。 - 表示画面上における視線位置を取得し、

前記表示画面上において文字列を囲む第1の領域を元に定めた第2の領域における前記視線位置の移動が改行を表す移動である第1の回数が、前記第1の領域に含まれる前記文字列の行数に応じて定められる第1の閾値以上となる前に、前記第1の領域の第1の部分が前記表示画面から外れ且つ前記第1の領域の第2の部分が前記表示画面に残るように変更する指示がなされた場合、前記第1の回数が前記第1の部分に含まれる文字列の第1の行数に応じた閾値以上であるか否かを判定し、前記第1の回数が前記第1の行数に応じた閾値以上であれば、前記第1の部分について既読を表すデータを、データ格納部に格納する

処理を含み、コンピュータにより実行される判定方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013162108A JP6136728B2 (ja) | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 情報処理装置、判定方法及びプログラム |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013162108A JP6136728B2 (ja) | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 情報処理装置、判定方法及びプログラム |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2015032180A JP2015032180A (ja) | 2015-02-16 |

| JP6136728B2 true JP6136728B2 (ja) | 2017-05-31 |

Family

ID=52517430

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013162108A Expired - Fee Related JP6136728B2 (ja) | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 情報処理装置、判定方法及びプログラム |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6136728B2 (ja) |

Family Cites Families (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0822385A (ja) * | 1994-02-22 | 1996-01-23 | Nippon Hoso Kyokai <Nhk> | 視線対応表示方法及び装置 |

| JP3567084B2 (ja) * | 1998-06-30 | 2004-09-15 | シャープ株式会社 | 電子ブック装置 |

| KR20120053803A (ko) * | 2010-11-18 | 2012-05-29 | 삼성전자주식회사 | 시선 궤적을 이용한 컨텐츠 표시 장치 및 방법 |

| JP2014077814A (ja) * | 2011-02-14 | 2014-05-01 | Panasonic Corp | 表示制御装置および表示制御方法 |

-

2013

- 2013-08-05 JP JP2013162108A patent/JP6136728B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2015032180A (ja) | 2015-02-16 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6127853B2 (ja) | 情報処理装置、方法及びプログラム | |

| KR101572308B1 (ko) | 정보 처리 장치, 그 제어 방법, 및 저장 매체 | |

| JP6152758B2 (ja) | 情報処理装置、方法及びプログラム | |

| JP6188288B2 (ja) | 情報処理装置及びその制御方法 | |

| AU2013222958A1 (en) | Method and apparatus for object size adjustment on a screen | |

| JP6170241B2 (ja) | 文字特定装置、および制御プログラム | |

| JPWO2015145571A1 (ja) | 端末装置、表示制御方法及びプログラム | |

| JP6115418B2 (ja) | 情報処理装置、方法及びプログラム | |

| JP6136728B2 (ja) | 情報処理装置、判定方法及びプログラム | |

| JP5376685B2 (ja) | コンテンツデータ表示装置、コンテンツデータ表示方法及びプログラム | |

| JP6287498B2 (ja) | 電子ホワイトボード装置、電子ホワイトボードの入力支援方法、及びプログラム | |

| US9953015B2 (en) | Displaying a document file target area based on history of display settings | |

| JP6115389B2 (ja) | 情報処理装置、判定方法及びプログラム | |

| JP5867094B2 (ja) | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム | |

| JP5939594B2 (ja) | 画像の拡大又は縮小を行う装置並びに方法 | |

| US20220129069A1 (en) | Information processing apparatus, information processing method, and program | |

| JP7247554B2 (ja) | 表示装置および表示方法 | |

| US20170249060A1 (en) | Control method, control apparatus, and storage medium | |

| JP2003131782A (ja) | 情報処理装置 | |

| JP2014142789A (ja) | 情報処理装置、情報処理方法 | |

| JP5382051B2 (ja) | 製図装置および方法、並びにプログラム | |

| KR20170017166A (ko) | 전자 장치, 전자 장치의 문자 입력 방법 | |

| JP2017107290A (ja) | 表示システム、表示端末、表示方法、および表示プログラム | |

| KR20200050042A (ko) | 적응적 그래픽 사용자 인터페이스 확대 방법 및 이를 수행하는 모바일 디바이스 | |

| WO2013046512A1 (ja) | 情報処理端末 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20160510 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20170215 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20170221 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170321 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20170404 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20170417 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6136728 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |