JP5380151B2 - 燃料電池システム - Google Patents

燃料電池システム Download PDFInfo

- Publication number

- JP5380151B2 JP5380151B2 JP2009117443A JP2009117443A JP5380151B2 JP 5380151 B2 JP5380151 B2 JP 5380151B2 JP 2009117443 A JP2009117443 A JP 2009117443A JP 2009117443 A JP2009117443 A JP 2009117443A JP 5380151 B2 JP5380151 B2 JP 5380151B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- air

- fuel cell

- flow path

- cathode

- voltage

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY

- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof

- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids

- H01M8/04298—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems

- H01M8/04694—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by variables to be controlled

- H01M8/04746—Pressure; Flow

- H01M8/04753—Pressure; Flow of fuel cell reactants

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY

- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof

- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids

- H01M8/04223—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids during start-up or shut-down; Depolarisation or activation, e.g. purging; Means for short-circuiting defective fuel cells

- H01M8/04225—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids during start-up or shut-down; Depolarisation or activation, e.g. purging; Means for short-circuiting defective fuel cells during start-up

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY

- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof

- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids

- H01M8/04223—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids during start-up or shut-down; Depolarisation or activation, e.g. purging; Means for short-circuiting defective fuel cells

- H01M8/04228—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids during start-up or shut-down; Depolarisation or activation, e.g. purging; Means for short-circuiting defective fuel cells during shut-down

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY

- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof

- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids

- H01M8/04298—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems

- H01M8/043—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems applied during specific periods

- H01M8/04302—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems applied during specific periods applied during start-up

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY

- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof

- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids

- H01M8/04298—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems

- H01M8/043—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems applied during specific periods

- H01M8/04303—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems applied during specific periods applied during shut-down

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY

- H01M8/00—Fuel cells; Manufacture thereof

- H01M8/04—Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids

- H01M8/04298—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems

- H01M8/04313—Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by the detection or assessment of variables; characterised by the detection or assessment of failure or abnormal function

- H01M8/04537—Electric variables

- H01M8/04544—Voltage

- H01M8/04559—Voltage of fuel cell stacks

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION

- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation

- Y02E60/30—Hydrogen technology

- Y02E60/50—Fuel cells

Landscapes

- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Manufacturing & Machinery (AREA)

- Sustainable Development (AREA)

- Sustainable Energy (AREA)

- Chemical & Material Sciences (AREA)

- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)

- Electrochemistry (AREA)

- General Chemical & Material Sciences (AREA)

- Fuel Cell (AREA)

Description

[実施例]

図1〜図6で説明した燃料電池システムにおいて、起動停止の繰り返しによる平均セル電圧の低下幅を測定した。具体的には、最初に電流密度0.5A/cm2で初期平均セル電圧を確認した後、停止モードと起動モードを繰り返し実施し、5000回の起動停止を経た後、再び電流密度0.5A/cm2の負荷を加えたときの平均セル電圧を測定した。初期平均セル電圧から5000回の起動停止後の平均セル電圧の低下幅は2mVであった。

[比較例]

図7は、燃料電池システムの比較例の構成を示すブロック図である。

2 カソードライン

3 アノードライン

4 カソード調圧弁

5 アノード調圧弁

6 アノード循環器

7 空気出口弁

8 水素出口弁

9 制御部

10 水素圧力センサ

11 空気圧力センサ

12 外部負荷

13 電圧センサ

20 水素供給源

21 空気ブロア

Claims (4)

- 燃料電池と、該燃料電池のアノード流路へ水素を供給する水素供給手段と、前記燃料電池のカソード流路へ供給される空気及び前記カソード流路から排出される空気の空気量を調整する空気量調整手段と、前記燃料電池に接続された外部負荷と、前記水素供給手段、前記空気量調整手段及び前記外部負荷の動作を制御する制御部とを備えた燃料電池システムにおいて、

前記制御部は、燃料電池システムの起動時に、飽和蒸気圧未満の空気を前記燃料電池の前記カソード流路へ充填させ、空気の充填後、前記燃料電池の前記カソード流路に空気を連続的に流通させ、前記燃料電池から負荷を取り出すように制御し、

前記空気量調整手段は、前記燃料電池のカソード流路に空気を供給する空気供給ラインと、その空気供給ラインに設けられたカソード調圧弁及び空気圧力センサと、前記燃料電池のアノード流路から空気を排出する空気排出ラインと、その空気排出ラインに設けられた空気出口弁とを備え、

前記制御部は、前記空気供給ラインを通して飽和蒸気圧未満の空気を燃料電池のカソード流路へ充填する際、前記空気出口弁を閉止した状態にし、前記カソード流路の圧力を発電時のカソード流路内の圧力よりも高めるように制御し、かつ、前記空気ラインを通して飽和蒸気圧未満の空気を燃料電池のカソード流路へ充填させ前記カソード流路に空気を連続的に流通させる際に、前記空気出口弁を開放することにより前記カソード流路に充填されていた空気を一気に噴出させるように制御することを特徴とする燃料電池システム。 - 請求項1記載の燃料電池システムにおいて、

空気を流通させた後に燃料電池から負荷を取り出すことにより、燃料電池1セル当りの出力電圧の最高値を800mV以下にすることを特徴とする燃料電池システム。 - 請求項1又は2に記載の燃料電池システムにおいて、

前記燃料電池の出力電圧を計測する電圧センサを備え、

飽和蒸気圧未満の空気を前記カソード流路へ充填する際に、前記燃料電池に取り付けた前記空気圧力センサ及び前記電圧センサの情報に基づき前記カソード流路に供給する空気量を制御することを特徴とする燃料電池システム。 - 請求項3記載の燃料電池システムにおいて、

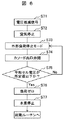

飽和蒸気圧未満の空気を前記カソード流路へ充填する際に、前記空気出口弁を閉止した状態にし、空気の供給を開始した後、1セル当りの出力電圧が予め設定された第1の閾値電圧よりも高い場合は、空気の供給を停止して前記出力電圧を低減させ、他方、前記出力電圧が前記第1の閾値電圧以下であって、かつ前記カソード流路に充填された空気の圧力上昇後、前記出力電圧が予め設定された第2の閾値電圧よりも高い場合は、空気の供給を停止すると共に前記空気出口弁を開いて前記出力電圧を低減させることを特徴とする燃料電池システム。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2009117443A JP5380151B2 (ja) | 2009-05-14 | 2009-05-14 | 燃料電池システム |

| US12/779,192 US20100291448A1 (en) | 2009-05-14 | 2010-05-13 | Fuel cell system |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2009117443A JP5380151B2 (ja) | 2009-05-14 | 2009-05-14 | 燃料電池システム |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2010267477A JP2010267477A (ja) | 2010-11-25 |

| JP2010267477A5 JP2010267477A5 (ja) | 2012-05-17 |

| JP5380151B2 true JP5380151B2 (ja) | 2014-01-08 |

Family

ID=43068767

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2009117443A Expired - Fee Related JP5380151B2 (ja) | 2009-05-14 | 2009-05-14 | 燃料電池システム |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US20100291448A1 (ja) |

| JP (1) | JP5380151B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US10375901B2 (en) | 2014-12-09 | 2019-08-13 | Mtd Products Inc | Blower/vacuum |

| CN113594528B (zh) * | 2021-07-27 | 2022-09-09 | 上海恒劲动力科技有限公司 | 一种电堆系统的高压运行系统及方法 |

| WO2023219625A1 (en) * | 2022-05-12 | 2023-11-16 | Us Hybrid Corporation | Preventing fuel cell degradation with reverse cathode flow |

Family Cites Families (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US6979509B2 (en) * | 2003-11-05 | 2005-12-27 | Utc Fuel Cells, Llc | Freeze tolerant fuel cell power plant with a two-component mixed coolant |

| JP5008279B2 (ja) * | 2005-07-11 | 2012-08-22 | 東芝燃料電池システム株式会社 | 燃料電池発電システムとその起動方法及び起動プログラム |

| JP5418800B2 (ja) * | 2006-03-20 | 2014-02-19 | 東芝燃料電池システム株式会社 | 燃料電池システムの起動方法及び起動プログラム |

| JP2009021076A (ja) * | 2007-07-11 | 2009-01-29 | Nissan Motor Co Ltd | 燃料電池システム |

| JP2009059669A (ja) * | 2007-09-03 | 2009-03-19 | Aisin Seiki Co Ltd | 燃料電池の運転方法 |

| WO2009085034A1 (en) * | 2007-12-28 | 2009-07-09 | Utc Power Corporation | Combustion of hydrogen in fuel cell cathode upon startup |

-

2009

- 2009-05-14 JP JP2009117443A patent/JP5380151B2/ja not_active Expired - Fee Related

-

2010

- 2010-05-13 US US12/779,192 patent/US20100291448A1/en not_active Abandoned

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2010267477A (ja) | 2010-11-25 |

| US20100291448A1 (en) | 2010-11-18 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US8212516B2 (en) | Power supply system | |

| US9299998B2 (en) | Fuel cell management method | |

| KR101719674B1 (ko) | 연료전지 시스템 | |

| US8956775B2 (en) | Fuel cell system and method of detecting abnormality of fuel cell system | |

| US10868317B2 (en) | Method for starting a fuel cell and fuel cell system | |

| JP5425358B2 (ja) | 固体高分子形燃料電池システムの停止方法及び固体高分子形燃料電池システム | |

| JP2007179786A (ja) | 燃料電池システム | |

| JP5338023B2 (ja) | 燃料電池システム | |

| EP2375484B1 (en) | Operating method of fuel cell system | |

| JP2008258120A (ja) | 燃料電池のエージング装置およびその方法 | |

| KR101782353B1 (ko) | 연료전지 시스템 냉시동 방법 | |

| JP2019129062A (ja) | 燃料電池の制御装置及び制御方法 | |

| JP5380151B2 (ja) | 燃料電池システム | |

| JP5433364B2 (ja) | 燃料電池システム | |

| JP2004172105A (ja) | 燃料電池システムの運転方法および燃料電池システム | |

| JP2007179749A (ja) | 燃料電池の制御方法及びその制御装置 | |

| JP2007066666A (ja) | 固体高分子型燃料電池のエージング装置およびその方法 | |

| JP2007323993A (ja) | 燃料電池システム | |

| JP2007250216A (ja) | 燃料電池システム及びその運転方法 | |

| JP5504726B2 (ja) | 燃料電池システム及び燃料電池の特性回復方法 | |

| JP2006190571A (ja) | 燃料電池の制御装置 | |

| JP7143785B2 (ja) | 燃料電池システム | |

| JP2006302776A (ja) | 燃料電池システム及びその運転方法 | |

| JP2012129081A (ja) | 燃料電池システムの運転方法 | |

| US11764371B2 (en) | Fuel cell system |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120323 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20120323 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20130704 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20130716 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20130903 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20130924 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20130930 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |