JP4863949B2 - 無線通信装置および無線通信方法 - Google Patents

無線通信装置および無線通信方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4863949B2 JP4863949B2 JP2007202079A JP2007202079A JP4863949B2 JP 4863949 B2 JP4863949 B2 JP 4863949B2 JP 2007202079 A JP2007202079 A JP 2007202079A JP 2007202079 A JP2007202079 A JP 2007202079A JP 4863949 B2 JP4863949 B2 JP 4863949B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- address

- wireless communication

- beacon

- communication device

- processing unit

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W8/00—Network data management

- H04W8/26—Network addressing or numbering for mobility support

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W8/00—Network data management

- H04W8/005—Discovery of network devices, e.g. terminals

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS

- H04W84/00—Network topologies

- H04W84/18—Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Databases & Information Systems (AREA)

- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Mobile Radio Communication Systems (AREA)

- Small-Scale Networks (AREA)

Description

Yunpeng Zang et.al. "Towards High Speed Wireless personal Area Network-Efficiency Analysis of MBOA MAC http://www.ctr.kcl.ac.uk/IWWAN2005/papers/88_invited_Philips.pdf

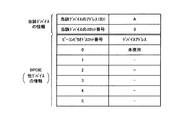

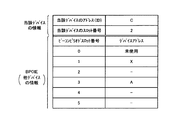

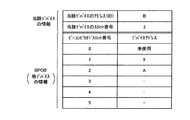

フルモードを使用する。

BPOIEにはフルモードを使用し、それ以外のフレーム送受信を含む処理のアドレス表示にはコンビネーションモードを使用する。このモードに入った場合、フルモードアドレスを変更することによって重複が生じなくなった後で、フルモードアドレスを使用するようにしてもよい。

a)自己の以前のアドレス解決した結果のキャッシュ

b)新規のアドレス解決

の二つによって実施される。アドレス解決とはリクエストに添付されるIPアドレスと一致するMACアドレスを、IPアドレスの合致するそのデバイスによるレスポンスによってもたらされるもため、ネットワークのリソースを消費する。MACアドレスはデバイス毎に固定なのでキャッシュが古くなってしまうことは、システムがIPアドレスを付け替える管理的手段によるものでなければ発生しない。AからBへの通信への手順は、次にMACアドレスからDEVIDの検索へと移る。MACアドレスからDEVIDの検索はMACレイヤへのシステム間コールによって実現可能となる。一般的にシステム間コールはレイヤ毎にCPUを変える現行の無線通信システムでは、かなり負荷の重い動作である。よってこの検索もキャッシュされてしまう。しかしDEVIDはMACアドレスとは異なりDEVIDの重複により付け替えされ得る。通常のWiMediaなどでのDEVIDの重複は約2の16乗通りの個数があるため、重複はそれほどは起こらない。しかしDEVIDをビーコンピリオドスロット番号のみとした場合、ビーコンピリオドスロット番号の変更はモビリティ環境下などでは頻繁に起こるためキャッシュを破棄しなくてはならなくなる。すなわち各デバイスが通信相手のビーコンピリオドスロット番号の変化を検知したら上位レイヤに通知することによるキャッシュの破棄を必要とする。これはデバイスの負荷が大きい。

105 アンテナ

110 物理層受信部

120 宛先判定部

122 第1アドレス判定部

124 第2アドレス判定部

130 MAC自局宛処理部

135 マルチキャスト判定部

140 ビーコン処理部

145 重複アドレス処理部

150 MAC自局発処理部

160 相手先アドレス決定部

170 物理層送信部

320 ビーコンピリオド

330 DRP

Claims (14)

- 複数の無線通信装置が相互にビーコンを送信するアドホックネットワークシステムを構成する無線通信装置であって、

自己が送信するビーコンのビーコンピリオド上の位置に対応するビーコンピリオドスロット番号を含む第1アドレス、および第2アドレスを生成するアドレス処理部と、

前記アドレス処理部によって生成された第2アドレスが他の無線通信装置における第2アドレスと一致するか否かを判定するビーコン処理部と、

前記アドレス処理部によって生成された第1アドレスおよび第2アドレスのいずれか一方を使用してフレームを他の無線通信装置に送信する送信部と、

を有する無線通信装置。 - 前記ビーコンピリオドスロット番号は、前記複数の無線通信装置が送信するビーコンの送信順序から導かれる、

請求項1記載の無線通信装置。 - 前記アドレス処理部は、

前記アドレス処理部によって生成された第2アドレスが前記他の無線通信装置における第2アドレスと一致するとビーコン処理部により判定された場合、前記第2アドレスの再割り当てを行う、

請求項1記載の無線通信装置。 - 前記アドレス処理部によって生成された第2アドレスを自己のアドレスとして前記他の無線通信装置へフレーム送信をしている場合において、前記アドレス処理部によって生成された第2アドレスが前記他の無線通信装置における第2アドレスと一致すると前記ビーコン処理部により判定されたときに、前記自己のアドレスを、前記アドレス処理部によって生成された第1アドレスに切り替え、前記アドレス処理部によって前記第2アドレスの再割り当てが完了した後に、前記自己のアドレスを、再割り当て後の第2アドレスに切り替えるアドレス決定部、

をさらに有する請求項3記載の無線通信装置。 - 前記他の無線通信装置の前記アドレス処理部によって生成された第2アドレスを当該無線通信装置の自己のアドレスとして前記他の無線通信装置へフレームを送信している場合において、前記他の無線通信装置の前記アドレス処理部によって生成された第2アドレスが別の前記他の無線通信装置における第2アドレスと一致すると前記ビーコン処理部により判定されたときに、前記自己のアドレスを、当該無線通信装置の前記アドレス処理部によって生成された第1アドレスに切り替え、当該無線通信装置の前記アドレス処理部によって前記第2アドレスの再割り当てが完了した後に、前記自己のアドレスを、再割り当て後の第2アドレスに切り替えるアドレス決定部、

をさらに有する請求項3記載の無線通信装置。 - 前記再割り当て後の第2アドレスは、前記第1アドレスに含まれるビーコンピリオドスロット番号以外の部分を、前記第1アドレスにおける位置と同じ位置に含む、

請求項3記載の無線通信装置。 - 複数の無線通信装置が相互にビーコンを送信するアドホックネットワークシステムを構成する無線通信装置であって、

他の無線通信装置によって送信されたアドレスを含むフレームを受信する受信部と、

自己が送信するビーコンのビーコンピリオド上の位置に対応するビーコンピリオドスロット番号を含む第1アドレス、および第2アドレスを自己のIDとして有し、前記受信部によって受信されたフレームに含まれるアドレスが、前記自己のIDとしての第1アドレスおよび第2アドレスのいずれかと一致するか否かを判定するアドレス判定部と、

自己または他者が有する第2アドレスが前記他の無線通信装置における第2アドレスと一致するか否かを判定するビーコン処理部と、

を有する無線通信装置。 - 前記アドレス判定部は、

複数の前記他の無線通信装置が有する第2アドレスが一致しているとき、一致する第2アドレスを有するそれら複数の前記他の無線通信装置のうち少なくとも1つに対して前記第1アドレスを用いて送受信を行う、

請求項7記載の無線通信装置。 - 前記アドレス判定部は、

自己または他者が有する第2アドレスが前記他の無線通信装置における第2アドレスと一致すると前記ビーコン処理部により判定された場合、前記第2アドレスの再割り当てを行い、現在の第2アドレスを再割り当て後の第2アドレスに書き替える、

請求項7記載の無線通信装置。 - 前記再割り当て後の第2アドレスは、前記第1アドレスに含まれるビーコンピリオドスロット番号以外の部分を、前記第1アドレスにおける位置と同じ位置に含む、

請求項9記載の無線通信装置。 - 前記第2アドレスは、ランダムに割り当てられる、

請求項1または請求項7記載の無線通信装置。 - 複数の無線通信装置が相互にビーコンを送信するアドホックネットワークシステムを構成する無線通信システムであって、

前記無線通信システムは、第1の無線通信装置と、第2の無線通信装置と、を具備しており、

前記第1の無線通信装置は、

前記第1の無線通信装置が送信するビーコンのビーコン上の位置に対応するビーコンピリオドスロット番号を含む第1アドレス、および、ランダムに割り当てられる第2アドレスを生成するアドレス処理部と、

前記アドレス処理部によって生成された第2アドレスが前記第2の無線通信装置における第2アドレスと一致するか否かを判定する第1ビーコン処理部と、

前記アドレス処理部によって生成された第1アドレスおよび第2アドレスのいずれか一方を使用してフレームを前記第2の無線通信装置に送信する送信部と、

を有し、

前記第2の無線通信装置は、

前記第1の無線通信装置によって送信されたアドレスを含むフレームを受信する受信部と、

自己が送信するビーコンのビーコンピリオド上の位置に対応するビーコンピリオドスロット番号を含む第1アドレス、および、ランダムに割り当てられる第2アドレスを自己のIDとして有し、前記受信部によって受信されたフレームに含まれるアドレスが、前記自己のIDとしての第1アドレスおよび第2アドレスのいずれかと一致するか否かを判定するアドレス判定部と、

自己または他者が有する第2アドレスが前記第1の無線通信装置における第2アドレスと一致するか否かを判定する第2ビーコン処理部と、

を有する無線通信システム。 - 複数の無線通信装置が相互にビーコンを送信するアドホックネットワークシステムにおける無線通信方法であって、

自己が送信するビーコンのビーコンピリオド上の位置に対応するビーコンピリオドスロット番号を含む第1アドレス、および、ランダムに割り当てられる第2アドレスを生成するアドレス生成ステップと、

前記アドレス生成ステップで生成した第2アドレスが他の無線通信装置における第2アドレスと一致するか否かを判定する判定ステップと、

自己または他者において前記アドレス生成ステップで生成した第1アドレスおよび第2アドレスのいずれか一方を使用してフレームを前記他の無線通信装置に送信する送信ステップと、

を有する無線通信方法。 - 複数の無線通信装置が相互にビーコンを送信するアドホックネットワークシステムにおける無線通信方法であって、

他の無線通信装置によって送信されたアドレスを含むフレームを受信する受信ステップと、

自己が送信するビーコンのビーコンピリオド上の位置に対応するビーコンピリオドスロット番号を含む第1アドレス、および、ランダムに割り当てられる第2アドレスを自己のIDとして有し、前記受信ステップで受信したフレームに含まれるアドレスが、前記自己のIDとしての第1アドレスおよび第2アドレスのいずれかと一致するか否かを判定するアドレス判定ステップと、

自己または他者が有する第2アドレスが前記他の無線通信装置における第2アドレスと一致するか否かを判定する重複判定ステップと、

を有する無線通信方法。

Priority Applications (4)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2007202079A JP4863949B2 (ja) | 2006-08-04 | 2007-08-02 | 無線通信装置および無線通信方法 |

| CN200780028994.6A CN101502145B (zh) | 2006-08-04 | 2007-08-02 | 无线通信装置和无线通信方法 |

| US12/376,237 US8787346B2 (en) | 2006-08-04 | 2007-08-02 | Wireless communication apparatus and wireless communication method |

| PCT/JP2007/065204 WO2008016124A1 (en) | 2006-08-04 | 2007-08-02 | Wireless communication apparatus and wireless communication method |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2006213645 | 2006-08-04 | ||

| JP2006213645 | 2006-08-04 | ||

| JP2007202079A JP4863949B2 (ja) | 2006-08-04 | 2007-08-02 | 無線通信装置および無線通信方法 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2008061233A JP2008061233A (ja) | 2008-03-13 |

| JP2008061233A5 JP2008061233A5 (ja) | 2010-04-30 |

| JP4863949B2 true JP4863949B2 (ja) | 2012-01-25 |

Family

ID=38997298

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2007202079A Expired - Fee Related JP4863949B2 (ja) | 2006-08-04 | 2007-08-02 | 無線通信装置および無線通信方法 |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US8787346B2 (ja) |

| JP (1) | JP4863949B2 (ja) |

| CN (1) | CN101502145B (ja) |

| WO (1) | WO2008016124A1 (ja) |

Families Citing this family (11)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4985167B2 (ja) * | 2007-07-12 | 2012-07-25 | ソニー株式会社 | 無線デバイス、無線ホスト、プログラム、無線通信方法、および無線通信システム |

| KR20090113033A (ko) * | 2008-04-25 | 2009-10-29 | 삼성전자주식회사 | 기기의 무선 랜 설정 방법 및 장치 |

| KR101182422B1 (ko) * | 2008-11-25 | 2012-09-12 | 한국전자통신연구원 | IEEE802.15.4-2006 비콘(Beacon)기반 무선 센서 네트워크에서의 운영시간 확장 방법 및 장치 |

| US8351434B1 (en) | 2009-02-06 | 2013-01-08 | Olympus Corporation | Methods and systems for data communication over wireless communication channels |

| USRE45980E1 (en) * | 2009-11-30 | 2016-04-19 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Communication device |

| US8560012B2 (en) * | 2009-11-30 | 2013-10-15 | Panasonic Corporation | Communication device |

| JP5551061B2 (ja) * | 2010-12-27 | 2014-07-16 | 株式会社Pfu | 情報処理装置、アドレス重複対処方法およびアドレス重複対処用プログラム |

| CN103096436B (zh) * | 2011-10-31 | 2016-02-03 | 华为技术有限公司 | Ibss系统中信息包的发送和接收方法及装置 |

| JP5845462B2 (ja) * | 2011-11-07 | 2016-01-20 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 通信システムおよびそれに用いる伝送ユニット |

| EP3264813B1 (en) | 2015-02-27 | 2022-02-09 | Sony Group Corporation | Information processing device |

| JP6797050B2 (ja) * | 2017-03-09 | 2020-12-09 | 三菱電機株式会社 | パケット交換装置 |

Family Cites Families (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR100568229B1 (ko) * | 2003-07-10 | 2006-04-07 | 삼성전자주식회사 | 애드혹 네트워크상에서 동적으로 arp 캐시 테이블을갱신하는 방법 및 시스템 |

| US7701858B2 (en) * | 2003-07-17 | 2010-04-20 | Sensicast Systems | Method and apparatus for wireless communication in a mesh network |

| KR101163077B1 (ko) * | 2004-02-06 | 2012-07-06 | 코닌클리즈케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. | 분산형 미디어 액세스 제어 방법, 통신 네트워크 및 무선디바이스 |

| DE602005012676D1 (de) * | 2004-02-06 | 2009-03-26 | Koninkl Philips Electronics Nv | Dynamische bakenperiode in einem verteilten mac-reservierungsprotokoll |

| JP4692021B2 (ja) * | 2004-04-15 | 2011-06-01 | 株式会社日立製作所 | 移動体の通信方法 |

| KR100585327B1 (ko) * | 2004-07-29 | 2006-06-01 | 삼성전자주식회사 | 무선 네트워크의 규모 변화에 따른 적응적 주소 재설정방법 |

| KR100996814B1 (ko) * | 2004-08-31 | 2010-11-25 | 파나소닉 주식회사 | 무선 통신 방법 및 무선 통신 시스템 |

| US7492736B2 (en) * | 2004-10-29 | 2009-02-17 | Texas Instruments Incorporated | System and method for access and management of beacon periods in distributed wireless networks |

-

2007

- 2007-08-02 CN CN200780028994.6A patent/CN101502145B/zh not_active Expired - Fee Related

- 2007-08-02 WO PCT/JP2007/065204 patent/WO2008016124A1/ja active Application Filing

- 2007-08-02 US US12/376,237 patent/US8787346B2/en not_active Expired - Fee Related

- 2007-08-02 JP JP2007202079A patent/JP4863949B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US8787346B2 (en) | 2014-07-22 |

| CN101502145A (zh) | 2009-08-05 |

| CN101502145B (zh) | 2015-05-13 |

| JP2008061233A (ja) | 2008-03-13 |

| US20090323667A1 (en) | 2009-12-31 |

| WO2008016124A1 (en) | 2008-02-07 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4863949B2 (ja) | 無線通信装置および無線通信方法 | |

| US7164885B2 (en) | Method and apparatus for selective service access | |

| JP4200144B2 (ja) | ネットワーク探索方法および移動ノード | |

| JP7249720B2 (ja) | 階層ベースrplネットワークのためのネットワークアドレスの割り当て及び再利用 | |

| EP1487155A2 (en) | Coordinator switching method and communication system using the same | |

| US7417998B2 (en) | Wireless network device and communication method using the wireless network device | |

| JP3935163B2 (ja) | モバイルIPv6における速いハンドオーバのための新規気付アドレス予約方法 | |

| EP1681895B1 (en) | Method and apparatus for minimizing hand-off time using node information | |

| JP2004274750A (ja) | アドホックネットワーク環境における効率的なipアドレスの割り当て及び重複検出方法 | |

| US20070091850A1 (en) | Method of performing handover in mobile IP environment | |

| JP2006217562A (ja) | ハンドオーバー管理方法および装置 | |

| CN101208908B (zh) | 进行移动节点的切换的方法以及使用该方法的网络系统 | |

| JP4202336B2 (ja) | タイムスロット予約方法 | |

| US7450597B2 (en) | Wireless network device and method for reassociation between wireless networks using the wireless network device | |

| KR20070101825A (ko) | Ip 주소 할당에 대한 정보 제공을 위한 이동 노드,데이터 서버 및 ip 주소 할당 정보 제공 방법 | |

| KR100520040B1 (ko) | 이동 ip 네트워크에서 dhcp 서버를 이용하여 서브넷 변경을 확인하는 방법 | |

| KR100678931B1 (ko) | 백본 네트워크로 연결된 조정자 기반 무선망간의 통신방법및 장치 | |

| JPWO2005043839A1 (ja) | 通信ハンドオーバ方法及び通信ハンドオーバ用プログラム並びに通信システム | |

| KR100834578B1 (ko) | 듀얼스택 이동 IPv6상에서 이동 노드의 이동 감지 방법 | |

| KR20130077422A (ko) | 서로 다른 무선 신체 영역 네트워크(wban) 간의 임시 연결에 의해 통신을 수행하는 제1 허브, 제2 허브 및 그 통신 방법들 | |

| JP2007104402A (ja) | 通信システム、通信方法、およびプログラム | |

| JP2007251655A (ja) | 帯域予約型通信サービスにおけるハンドオーバー方法 | |

| KR100942703B1 (ko) | 네트워크에서 단말 이동성을 보장하기 위한 분산 방식의 주소 관리 방법 | |

| KR20040090020A (ko) | 동적 이동 ip 환경에서 이동노드의 이동성 및 데이터전송을 보장하는 방법 | |

| WO2007043725A1 (en) | Packet forwarding method, path reconstructing method and state transition method for avoiding packet loss during handover |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100311 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20100311 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20111018 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20111108 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20141118 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 4863949 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |