JP3973389B2 - 非水系電解液及びこれを用いた非水系電解液二次電池 - Google Patents

非水系電解液及びこれを用いた非水系電解液二次電池 Download PDFInfo

- Publication number

- JP3973389B2 JP3973389B2 JP2001289868A JP2001289868A JP3973389B2 JP 3973389 B2 JP3973389 B2 JP 3973389B2 JP 2001289868 A JP2001289868 A JP 2001289868A JP 2001289868 A JP2001289868 A JP 2001289868A JP 3973389 B2 JP3973389 B2 JP 3973389B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- aqueous electrolyte

- terphenyl

- secondary battery

- partial

- mixture

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

- 239000011255 nonaqueous electrolyte Substances 0.000 title claims description 66

- YJTKZCDBKVTVBY-UHFFFAOYSA-N 1,3-Diphenylbenzene Chemical group C1=CC=CC=C1C1=CC=CC(C=2C=CC=CC=2)=C1 YJTKZCDBKVTVBY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 81

- 230000036961 partial effect Effects 0.000 claims description 65

- 239000008151 electrolyte solution Substances 0.000 claims description 48

- 150000004678 hydrides Chemical class 0.000 claims description 45

- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 claims description 32

- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 25

- 238000005984 hydrogenation reaction Methods 0.000 claims description 25

- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 22

- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims description 21

- 229910003002 lithium salt Inorganic materials 0.000 claims description 16

- 159000000002 lithium salts Chemical class 0.000 claims description 16

- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 claims description 14

- 239000003960 organic solvent Substances 0.000 claims description 13

- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8

- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 6

- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 6

- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 5

- 238000002441 X-ray diffraction Methods 0.000 claims description 4

- 150000005676 cyclic carbonates Chemical class 0.000 claims description 3

- 125000002496 methyl group Chemical group [H]C([H])([H])* 0.000 claims description 3

- 125000001997 phenyl group Chemical group [H]C1=C([H])C([H])=C(*)C([H])=C1[H] 0.000 claims description 3

- CKFRRHLHAJZIIN-UHFFFAOYSA-N cobalt lithium Chemical compound [Li].[Co] CKFRRHLHAJZIIN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2

- RSNHXDVSISOZOB-UHFFFAOYSA-N lithium nickel Chemical compound [Li].[Ni] RSNHXDVSISOZOB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims 1

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1

- 238000003860 storage Methods 0.000 description 23

- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 20

- -1 γ-butyrolactone Chemical class 0.000 description 18

- 239000000654 additive Substances 0.000 description 15

- 229940021013 electrolyte solution Drugs 0.000 description 13

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 12

- KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N Ethylene carbonate Chemical compound O=C1OCCO1 KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10

- 239000007773 negative electrode material Substances 0.000 description 10

- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 10

- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9

- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 9

- JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N ethyl methyl carbonate Chemical compound CCOC(=O)OC JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9

- 229910013870 LiPF 6 Inorganic materials 0.000 description 8

- 239000000463 material Substances 0.000 description 7

- 239000007774 positive electrode material Substances 0.000 description 7

- SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N N-Methylpyrrolidone Chemical compound CN1CCCC1=O SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N diphenyl Chemical compound C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 6

- 229910052723 transition metal Inorganic materials 0.000 description 6

- VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N 1,3-dioxol-2-one Chemical compound O=C1OC=CO1 VAYTZRYEBVHVLE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5

- YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N Furan Chemical compound C=1C=COC=1 YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5

- 239000002905 metal composite material Substances 0.000 description 5

- 238000000034 method Methods 0.000 description 5

- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 5

- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 5

- YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N 4-Butyrolactone Chemical compound O=C1CCCO1 YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 239000002033 PVDF binder Substances 0.000 description 4

- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 4

- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 4

- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 4

- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 4

- 239000000295 fuel oil Substances 0.000 description 4

- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 4

- 229920002981 polyvinylidene fluoride Polymers 0.000 description 4

- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 4

- FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N 1,3-Propane sultone Chemical compound O=S1(=O)CCCO1 FSSPGSAQUIYDCN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 229910013075 LiBF Inorganic materials 0.000 description 3

- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 3

- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 235000010290 biphenyl Nutrition 0.000 description 3

- 239000004305 biphenyl Substances 0.000 description 3

- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 3

- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 3

- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 3

- 239000010949 copper Substances 0.000 description 3

- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3

- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3

- 239000003921 oil Substances 0.000 description 3

- 238000009783 overcharge test Methods 0.000 description 3

- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 3

- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 3

- 239000000047 product Substances 0.000 description 3

- 238000000197 pyrolysis Methods 0.000 description 3

- 239000011347 resin Substances 0.000 description 3

- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 3

- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 3

- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3

- XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N 1,4-diphenylbenzene Chemical group C1=CC=CC=C1C1=CC=C(C=2C=CC=CC=2)C=C1 XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- MBDUIEKYVPVZJH-UHFFFAOYSA-N 1-ethylsulfonylethane Chemical compound CCS(=O)(=O)CC MBDUIEKYVPVZJH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N 3-chlorothiophene Chemical compound ClC=1C=CSC=1 QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N Diethyl carbonate Chemical compound CCOC(=O)OCC OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N Dimethoxyethane Chemical compound COCCOC XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N Dimethylsulphoxide Chemical compound CS(C)=O IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N Diphenyl disulfide Chemical compound C=1C=CC=CC=1SSC1=CC=CC=C1 GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N Fluorine atom Chemical group [F] YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229910012820 LiCoO Inorganic materials 0.000 description 2

- 229910015645 LiMn Inorganic materials 0.000 description 2

- 229910013290 LiNiO 2 Inorganic materials 0.000 description 2

- 229910013872 LiPF Inorganic materials 0.000 description 2

- 101150058243 Lipf gene Proteins 0.000 description 2

- KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N Palladium Chemical compound [Pd] KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000005062 Polybutadiene Substances 0.000 description 2

- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 2

- 238000001237 Raman spectrum Methods 0.000 description 2

- WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N Tetrahydrofuran Chemical compound C1CCOC1 WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2

- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2

- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N argon Substances [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000006229 carbon black Substances 0.000 description 2

- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 description 2

- 150000001733 carboxylic acid esters Chemical class 0.000 description 2

- 239000011889 copper foil Substances 0.000 description 2

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2

- IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N dimethyl carbonate Chemical compound COC(=O)OC IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 150000002170 ethers Chemical class 0.000 description 2

- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000011737 fluorine Chemical group 0.000 description 2

- GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N gamma-valerolactone Chemical compound CC1CCC(=O)O1 GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2

- 238000004817 gas chromatography Methods 0.000 description 2

- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 2

- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 description 2

- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 2

- 238000007561 laser diffraction method Methods 0.000 description 2

- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 2

- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 2

- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2

- 229910021382 natural graphite Inorganic materials 0.000 description 2

- 229930184652 p-Terphenyl Natural products 0.000 description 2

- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229920002857 polybutadiene Polymers 0.000 description 2

- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 2

- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 2

- RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N propylene carbonate Chemical compound CC1COC(=O)O1 RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 238000000790 scattering method Methods 0.000 description 2

- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 2

- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2

- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 2

- HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N sulfolane Chemical compound O=S1(=O)CCCC1 HXJUTPCZVOIRIF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 150000003457 sulfones Chemical class 0.000 description 2

- HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N sulfonyldimethane Chemical compound CS(C)(=O)=O HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000002562 thickening agent Substances 0.000 description 2

- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 2

- ZZXUZKXVROWEIF-UHFFFAOYSA-N 1,2-butylene carbonate Chemical compound CCC1COC(=O)O1 ZZXUZKXVROWEIF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ZPFAVCIQZKRBGF-UHFFFAOYSA-N 1,3,2-dioxathiolane 2,2-dioxide Chemical compound O=S1(=O)OCCO1 ZPFAVCIQZKRBGF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N 1,3,2-dioxathiolane 2-oxide Chemical compound O=S1OCCO1 WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- FALRKNHUBBKYCC-UHFFFAOYSA-N 2-(chloromethyl)pyridine-3-carbonitrile Chemical compound ClCC1=NC=CC=C1C#N FALRKNHUBBKYCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N 2-methyltetrahydrofuran Chemical compound CC1CCCO1 JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BJWMSGRKJIOCNR-UHFFFAOYSA-N 4-ethenyl-1,3-dioxolan-2-one Chemical compound C=CC1COC(=O)O1 BJWMSGRKJIOCNR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- SJHAYVFVKRXMKG-UHFFFAOYSA-N 4-methyl-1,3,2-dioxathiolane 2-oxide Chemical compound CC1COS(=O)O1 SJHAYVFVKRXMKG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ZKOGUIGAVNCCKH-UHFFFAOYSA-N 4-phenyl-1,3-dioxolan-2-one Chemical compound O1C(=O)OCC1C1=CC=CC=C1 ZKOGUIGAVNCCKH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- MBCQZDVLPVKWOO-UHFFFAOYSA-N C1=CC=CC=C1.C1(=CC=CC=C1)C1=CC(=CC=C1)C1=CC=CC=C1 Chemical group C1=CC=CC=C1.C1(=CC=CC=C1)C1=CC(=CC=C1)C1=CC=CC=C1 MBCQZDVLPVKWOO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229920002134 Carboxymethyl cellulose Polymers 0.000 description 1

- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical group [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BWGNESOTFCXPMA-UHFFFAOYSA-N Dihydrogen disulfide Chemical compound SS BWGNESOTFCXPMA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N Ethene Chemical compound C=C VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000001856 Ethyl cellulose Substances 0.000 description 1

- ZZSNKZQZMQGXPY-UHFFFAOYSA-N Ethyl cellulose Chemical compound CCOCC1OC(OC)C(OCC)C(OCC)C1OC1C(O)C(O)C(OC)C(CO)O1 ZZSNKZQZMQGXPY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000005977 Ethylene Substances 0.000 description 1

- 229910000733 Li alloy Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910012851 LiCoO 2 Inorganic materials 0.000 description 1

- HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N Lithium ion Chemical compound [Li+] HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N Methyl propionate Chemical compound CCC(=O)OC RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000004372 Polyvinyl alcohol Substances 0.000 description 1

- XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-M Propionate Chemical compound CCC([O-])=O XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229920002472 Starch Polymers 0.000 description 1

- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N Tetrahydropyran Chemical compound C1CCOCC1 DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N Vinyl chloride Chemical compound ClC=C BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- KLARSDUHONHPRF-UHFFFAOYSA-N [Li].[Mn] Chemical compound [Li].[Mn] KLARSDUHONHPRF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1

- KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N acetic acid trimethyl ester Natural products COC(C)=O KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1

- 125000000217 alkyl group Chemical group 0.000 description 1

- 229910003481 amorphous carbon Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000012300 argon atmosphere Substances 0.000 description 1

- 150000001491 aromatic compounds Chemical class 0.000 description 1

- 229910021383 artificial graphite Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000012298 atmosphere Substances 0.000 description 1

- GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N bromine Substances BrBr GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910052794 bromium Inorganic materials 0.000 description 1

- 125000001246 bromo group Chemical group Br* 0.000 description 1

- MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N butadiene-styrene rubber Chemical compound C=CC=C.C=CC1=CC=CC=C1 MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229930188620 butyrolactone Natural products 0.000 description 1

- 239000001768 carboxy methyl cellulose Substances 0.000 description 1

- 235000010948 carboxy methyl cellulose Nutrition 0.000 description 1

- 239000008112 carboxymethyl-cellulose Substances 0.000 description 1

- 239000005018 casein Substances 0.000 description 1

- BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N casein, tech. Chemical compound NCCCCC(C(O)=O)N=C(O)C(CC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CC(C)C)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(C(C)O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(COP(O)(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(N)CC1=CC=CC=C1 BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 235000021240 caseins Nutrition 0.000 description 1

- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1

- 150000005678 chain carbonates Chemical class 0.000 description 1

- 238000005229 chemical vapour deposition Methods 0.000 description 1

- 239000000460 chlorine Chemical group 0.000 description 1

- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 1

- 238000004587 chromatography analysis Methods 0.000 description 1

- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000011280 coal tar Substances 0.000 description 1

- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000010941 cobalt Substances 0.000 description 1

- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 238000000748 compression moulding Methods 0.000 description 1

- 239000006258 conductive agent Substances 0.000 description 1

- 239000010779 crude oil Substances 0.000 description 1

- 150000004292 cyclic ethers Chemical class 0.000 description 1

- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1

- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1

- CCAFPWNGIUBUSD-UHFFFAOYSA-N diethyl sulfoxide Chemical compound CCS(=O)CC CCAFPWNGIUBUSD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N dimethoxymethane Chemical compound COCOC NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N dimethyl sulfate Chemical compound COS(=O)(=O)OC VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BDUPRNVPXOHWIL-UHFFFAOYSA-N dimethyl sulfite Chemical compound COS(=O)OC BDUPRNVPXOHWIL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N diphenyl sulfide Chemical compound C=1C=CC=CC=1SC1=CC=CC=C1 LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 150000002019 disulfides Chemical class 0.000 description 1

- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1

- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1

- 150000002148 esters Chemical class 0.000 description 1

- 229920001249 ethyl cellulose Polymers 0.000 description 1

- 235000019325 ethyl cellulose Nutrition 0.000 description 1

- 239000010408 film Substances 0.000 description 1

- 238000010304 firing Methods 0.000 description 1

- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1

- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 1

- 239000011339 hard pitch Substances 0.000 description 1

- 229920003063 hydroxymethyl cellulose Polymers 0.000 description 1

- 229940031574 hydroxymethyl cellulose Drugs 0.000 description 1

- 150000003949 imides Chemical class 0.000 description 1

- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1

- 239000011229 interlayer Substances 0.000 description 1

- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1

- 229920003049 isoprene rubber Polymers 0.000 description 1

- 239000001989 lithium alloy Substances 0.000 description 1

- 229910001416 lithium ion Inorganic materials 0.000 description 1

- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1

- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 1

- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1

- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1

- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 1

- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1

- VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N methyl 4-methylbenzenesulfonate Chemical compound COS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1 VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229920000609 methyl cellulose Polymers 0.000 description 1

- MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N methyl methanesulfonate Chemical compound COS(C)(=O)=O MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229940017219 methyl propionate Drugs 0.000 description 1

- 239000001923 methylcellulose Substances 0.000 description 1

- PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N monofluorobenzene Chemical compound FC1=CC=CC=C1 PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000004745 nonwoven fabric Substances 0.000 description 1

- 239000010742 number 1 fuel oil Substances 0.000 description 1

- 239000011368 organic material Substances 0.000 description 1

- MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N oxathiane 2,2-dioxide Chemical compound O=S1(=O)CCCCO1 MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1

- 239000001254 oxidized starch Substances 0.000 description 1

- 235000013808 oxidized starch Nutrition 0.000 description 1

- 229910052763 palladium Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 1

- 239000005011 phenolic resin Substances 0.000 description 1

- 239000011295 pitch Substances 0.000 description 1

- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1

- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1

- 229920000098 polyolefin Polymers 0.000 description 1

- 229920001343 polytetrafluoroethylene Polymers 0.000 description 1

- 239000004810 polytetrafluoroethylene Substances 0.000 description 1

- 229920002451 polyvinyl alcohol Polymers 0.000 description 1

- 235000019422 polyvinyl alcohol Nutrition 0.000 description 1

- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 1

- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1

- 239000002243 precursor Substances 0.000 description 1

- JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-O pyridinium Chemical compound C1=CC=[NH+]C=C1 JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 1

- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1

- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000011338 soft pitch Substances 0.000 description 1

- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1

- 239000008107 starch Substances 0.000 description 1

- 235000019698 starch Nutrition 0.000 description 1

- 229940014800 succinic anhydride Drugs 0.000 description 1

- LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-L sulfite Chemical class [O-]S([O-])=O LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1

- 150000003462 sulfoxides Chemical class 0.000 description 1

- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1

- 150000003467 sulfuric acid derivatives Chemical class 0.000 description 1

- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 1

- GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N tantalum atom Chemical compound [Ta] GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ISXOBTBCNRIIQO-UHFFFAOYSA-N tetrahydrothiophene 1-oxide Chemical compound O=S1CCCC1 ISXOBTBCNRIIQO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 238000005979 thermal decomposition reaction Methods 0.000 description 1

- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1

- HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N thioanisole Chemical compound CSC1=CC=CC=C1 HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 150000003568 thioethers Chemical class 0.000 description 1

- XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N tin dioxide Chemical compound O=[Sn]=O XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910001887 tin oxide Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 1

- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION

- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation

- Y02E60/10—Energy storage using batteries

Landscapes

- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

- Secondary Cells (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、非水系電解液及びこの非水系電解液を用いた非水系電解液二次電池に関し、特に、過充電しても安全性が確保できる非水系電解液及びこれを用いた非水系電解液二次電池に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年の電気製品の軽量化、小型化に伴い、高いエネルギー密度を持つリチウム二次電池の需要が高まってきている。さらに、リチウム二次電池の適用分野の拡大に伴い、電池特性の一層の向上も要望されている。

【0003】

一般に、リチウム二次電池では、負極活物質として、リチウムイオンを吸蔵・放出し得る炭素材料を用い、正極活物質として、LiCoO2、LiMn2O4、LiNiO2等のリチウム含有金属酸化物を用い、非水系電解液として、高誘電率溶媒と低粘度溶媒を適宜混合した溶媒に、リチウム塩を溶解したものが用いられる。このようなリチウム二次電池では、充電により正極活物質から放出されたリチウムが、負極活物質で吸蔵され、また放電により負極活物質から放出されたリチウムが、正極活物質で吸蔵される。

【0004】

なお、上記高誘電率溶媒として用いられるのは、例えば炭酸エチレン、炭酸プロピレン等の炭酸エステル類又はγ−ブチロラクトン等のカルボン酸エステル類等であり、上記低粘度溶媒としては、炭酸ジエチル、炭酸ジメチル等の鎖状カーボネート類又はジメトキシエタン等のエーテル類等である。また、上記リチウム塩として用いられるのは、LiClO4、LiPF6、LiBF4、LiCF3SO3、LiN(CF3SO3)2、LiN(CF3CF2SO3)2等である。

【0005】

これらのリチウム二次電池で過充電を行うと、過充電状態の進行に伴って、正極ではリチウムの過剰な放出が起き、一方、負極ではリチウムの過剰な吸蔵が起き、場合によっては、金属リチウムが析出する。このような状態の正極、負極は、いずれも熱的に不安定性な状態におかれ、電解液の分解及び急激な発熱を引き起こし、それにより電池が異常に発熱して、電池の安全性が損なわれるという問題が生じる。このような問題は、非水系電解液電池のエネルギー密度の増加に伴い、特に顕著となる。

【0006】

上記の問題を解決するために、非水系電解液電池の電解液中に、添加剤として少量の芳香族化合物を添加することにより、過充電状態における電池の安全性を確保する技術が、これまでに提案されてきた。

【0007】

特開平9−106835号公報では、添加剤として、ビフェニル、3−R−チオフェン(Rは臭素、塩素、フッ素)、フラン、3−クロロチオフェンを少量使用して、過充電状態における電池を保護する方法及びこれらの添加剤を配合した電池が提案されている。この方法は、電池の最大動作電圧以上の電圧では、添加剤が重合することにより電池の内部抵抗を上昇させ、過充電時の電池の安全性を確保するものである。しかし、添加剤としてビフェニルを使用する場合、ビフェニルは固体であるために電解液に対する溶解性が低く、低温作動時に添加剤が一部析出して、電池特性が低下するという問題があった。また、フラン、3−クロロチオフェンは、酸化されやすく、電池特性に悪影響を及ぼすという問題があった。

【0008】

さらに、特開2000−58116号公報では、添加剤としてテルフェニル及びアルキル基置換のテルフェニルが挙げられ、また、特開2001−15158号公報では、添加剤としてp−テルフェニルが挙げられ、いずれも少量使用して、同様な作用で過充電時の電池の安全性を確保している。これらの添加剤は、やはり固体であるために、依然として溶解性が低く、低温特性等の電池特性が低下するという問題があった。特に、m−テルフェニル、p−テルフェニルは、より融点が高いため、有機溶媒の種類によっては、溶媒に溶解せず、電池としての実用化が困難であるという問題があった。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記のリチウム二次電池が有する問題を鑑みて、非水系電解液に添加しても低温特性や保存特性等の電池特性に悪影響を及ぼさずに、過充電に対しては有効に作用する添加剤を備えた非水系電解液及びこれを用いた非水系電解液二次電池を提供することを課題とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】

本発明は、リチウムを吸蔵・放出することが可能な負極及び正極を備えた二次電池用の有機溶媒及び電解質としてリチウム塩を含む非水系電解液であって、該非水系電解液中のm−テルフェニルの部分水素化物を含み、m−テルフェニルの部分水素化物中のm−テルフェニルの含有量が6重量%以下であることを特徴とする非水系電解液である。

【0011】

また、本発明は、リチウムを吸蔵・放出することが可能な負極及び正極と、有機溶媒及び電解質としてリチウム塩を含む非水系電解液とを備えた非水系電解液二次電池であって、該非水系電解液中のm−テルフェニルの部分水素化物を含み、m−テルフェニルの部分水素化物中のm−テルフェニルの含有量が6重量%以下であることを特徴とする非水系電解液二次電池である。

【0012】

本発明による非水系電解液は、m−テルフェニルの部分水素化物を含むため、二次電池が過充電状態に至った場合、正極上で酸化反応が起こり、水素ガスの発生とともに重合反応が起きることになる。この重合物は、非水系電解液中への溶解が起こりにくい化合物であり、抵抗体として作用し、電池の内部抵抗を上昇させ、過充電の防止に有効に作用するものである。

【0013】

また、m−テルフェニルの部分水素化物は、m−テルフェニルの部分水素化物中のm−テルフェニルの含有量を6重量%以下としたため、常温では液体であるので、低温作動時に添加剤が析出することもなく、電池特性が低下するという問題が生じることもない。

【0014】

すなわち、本発明によるm−テルフェニルの部分水素化物を含有させた非水系電解液は、二次電池に使用した場合、低温特性や保存特性等の電池特性に悪影響を与えることなく、過充電しても安全性が確保することができるものであり、非水系電解液二次電池の安全性、小型化、高性能化に寄与することができる。

【0015】

【発明の実施の形態】

本発明による非水系電解液は、リチウムを吸蔵・放出することが可能な負極及び正極と組み合わせて使用するための二次電池用非水系電解液であって、該非水系電解液化物中のm−テルフェニルの部分水素化物の含有量が6重量%以下である。

【0016】

(非水系電解液)

本発明において、非水系電解液は、有機溶媒及び電解質としてリチウム塩を含む。有機溶媒としては、非プロトン性の有機溶媒が用いられ、例えば、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ブチレン等の環状炭酸エステル類;炭酸ジメチル、炭酸ジエチル、炭酸エチルメチル等の鎖状炭酸エステル類;γ−ブチロラクトン、γ−バレロラクトン等の環状カルボン酸エステル類;酢酸メチル、プロピオン酸メチル等の鎖状カルボン酸エステル類;テトラヒドロフラン、2−メチルテトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン等の環状エーテル類;ジメトキシエタン、ジメトキシメタン等の鎖状エーテル類;スルホラン、ジエチルスルホン等の含硫黄有機溶媒等が挙げられる。これらは、単独でも、あるいは2種類以上を混合して使用してもよい。

【0017】

本発明の非水系電解液に含まれるリチウム塩は、電解液の電解質として使用し得るものであるならば、その種類は特に限定されない。例えばLiClO4、LiPF6、LiBF4等の無機リチウム塩、LiCF3SO3、LiN(CF3SO3)2、LiN(CF3CF2SO3)2、LiN(CF3SO3)(C4F9SO2)、LiC(CF3SO3)3等の含フッ素有機リチウム塩が挙げられる。特に、LiPF6、LiBF4を使用することが好ましい。これらのリチウム塩は単独でも、あるいは2種類以上を混合して使用してもよい。

【0018】

非水系電解液中のリチウム塩のモル濃度は、0.5〜2.0モル/リットルであることが好ましい。モル濃度がこの範囲にあると、電解液の電気伝導率が好ましい範囲にあり、良好な電池性能も維持することができる。

【0019】

本発明の非水系電解液は、m−テルフェニルの部分水素化物を含む。ここで、m−テルフェニルの部分水素化物とは、m−テルフェニルのベンゼン環の二重結合に水素が付加したものをいう。

【0020】

m−テルフェニルの部分水素化物は、単一化合物であってもよく、複数の化合物からなる混合物であってもよい。例えば、異なる部分水素化率を有する2以上のm−テルフェニルの部分水素化物の混合物や、部分水素化率が等しいm−テルフェニルの部分水素化物であっても、水素化されたベンゼン環の位置が異なる混合物、二重結合の位置が異なる混合物、構造異性体を含む混合物が挙げられる。

【0021】

m−テルフェニルの部分水素化率は、m−テルフェニルのベンゼン環の二重結合に水素が付加していないものの部分水素化率を0%とし、m−テルフェニルの完全水素化物、すなわち総ての二重結合に水素が付加した場合(1モルのm−テルフェニルでは18モルの水素原子が付加した場合)の部分水素化率を100%として計算した値とし、混合物の場合は、モル平均あたりの値とする。例えば1モルのm−テルフェニルに2モルの水素原子が付加した場合、部分水素化率は11.1%(=2/18)となる。

【0022】

m−テルフェニルの部分水素化物の部分水素化率は、0%超、100%未満の値をとることができる。m−テルフェニルの部分水素化物は、m−テルフェニル(部分水素化率0%)、m−テルフェニルの完全水素化物(部分水素化率100%)を含むことができるが、混合物のモル平均部分水素化率は、0%超、100%未満の値をとるものとする。電池の保存特性と電解液への溶解性の点から、部分水素化率は、好ましくは30〜70%であり、より好ましくは35〜60%である。

【0023】

m−テルフェニルの部分水素化物中に含まれるm−テルフェニルの含有量は、電池の保存特性の点から、m−テルフェニルの部分水素化物の総量に対して、好ましくは6重量%以下であり、より好ましくは3重量%以下、さらに好ましくは1重量%以下であり、ガスクロマトグラフィー分析において検出限界以下(0.1重量%未満)となるのが最も好ましい。

【0024】

m−テルフェニルの部分水素化物の含有量は、過充電抑制作用及び電気伝導率の点から、非水系電解液の総量に対して0.1〜10重量%であることが好ましく、より好ましくは0.5〜5重量%、特に好ましくは1〜3重量%以下である。

【0025】

また、本発明の非水系電解液には、サイクル特性及び充放電効率を改善する目的で、炭酸ビニレン等の炭酸エステル化合物、炭酸ビニルエチレン、炭酸フェニルエチレン、コハク酸無水物等の添加剤を含有させることができる。特に、一般式(I):

【0026】

【化3】

【0027】

(式中、R1及びR2は、それぞれ独立して水素又はメチルである)で示される環状炭酸エステル化合物を、非水系電解液の総重量に対して0.1〜10重量%含有させることが好ましい。

【0028】

さらに、本発明の非水系電解液には、保存特性を改善する目的で、亜硫酸エチレン、亜硫酸プロピレン、亜硫酸ジメチル等の亜硫酸エステル;プロパンスルトン、ブタンスルトン、メタンスルホン酸メチル、トルエンスルホン酸メチル等のスルホン酸エステル;硫酸ジメチル、硫酸エチレン等の硫酸エステル;スルホラン、ジメチルスルホン、ジエチルスルホン等のスルホン;ジメチルスルホキシド、ジエチルスルホキシド、テトラメチレンスルホキシド等のスルホキシド;ジフェニルスルフィド、チオアニソール等のスルフィド;ジフェニルジスルフィド、ジピリジニウムジスルフィド等のジスルフィドといった添加剤を含有させることができる。さらに、低温特性を改善する目的で、フルオロベンゼン等のフッ素置換ベンゼン等の添加剤を含有させることができる。

【0029】

本発明の非水系電解液は、リチウムを吸蔵・放出することが可能な負極及び正極を備えた二次電池に用いるものである。

【0030】

(負極)

本発明の電池を構成する負極は、リチウムを吸蔵・放出することが可能なものであり、リチウムを吸蔵・放出し得る炭素質物を負極活物質として含有することが好ましい。上記炭素質物の具体例としては、様々な熱分解条件での有機物の熱分解物や、人造黒鉛、天然黒鉛等が挙げられる。

【0031】

これらの炭素質物は、学振法によるX線回折で求めた格子面(002面)のd値(層間距離)は0.335〜0.340nmであるものが好ましく、0.335〜0.337nmであるものがより好ましい。上記炭素質物中の灰分は、炭素質物の総重量に対して1重量%以下であるのが好ましく、0.5重量%以下であるのがより好ましく、0.1重量%以下であるのが特に好ましい。また、学振法によるX線回折で求めた結晶子サイズ(Lc)は、30nm以上であるのが好ましく、50nm以上であるのがより好ましく、100nm以上であるのが特に好ましい。

【0032】

また、レーザー回折・散乱法による上記炭素質物のメジアン径は、1〜100μmであるのが好ましく、3〜50μm以下であるのがより好ましく、5〜40μmであるのが更に好ましく、7〜30μmであるのが特に好ましい。BET比表面積は、0.3〜25.0m2/gであるのが好ましく、0.5〜20.0m2/gであるのがより好ましく、0.7〜15.0m2/gであるのが更に好ましく、0.8〜10.0m2/gであるのが特に好ましい。また、アルゴンイオンレーザー光を用いたラマンスペクトル分析において、1580〜1620cm-1の範囲のピークPA(ピーク強度IA)及び1350〜1370cm-1の範囲のピークPB(ピーク強度IB)の強度比R=IB/IAは、0〜1.2が好ましく、1580〜1620cm-1の範囲のピークの半値幅は、26cm-1以下、特に25cm-1以下であるのが好ましい。

【0033】

また、上記炭素質物を有機物等と混合・焼成した材料、あるいはCVD法等を用いて、少なくとも表面の一部に上記炭素質物に比べて非晶質の炭素を形成した材料もまた、炭素質物として好適に使用することができる。

【0034】

上記有機物としては、軟ピッチから硬ピッチまでのコールタールピッチ;乾留液化油等の石炭系重質油;常圧残油、減圧残油等の直流系重質油;原油、ナフサ等の熱分解時に副生する分解系重質油(例えばエチレンヘビーエンド)等の石油系重質油が挙げられる。また、これらの重質油を200〜400℃で蒸留して得られた固体状残渣物を、1〜100μmに粉砕したものも使用することができる。さらに塩化ビニル樹脂や、焼成によりフェノール樹脂やイミド樹脂となるこれらの樹脂前駆体も使用することができる。

【0035】

炭素質物以外のリチウムを吸蔵・放出可能な負極活物質としては、酸化スズ、酸化ケイ素等の金属酸化物材料、リチウム金属、及び種々のリチウム合金が挙げられる。上記炭素質物を含むこれらの負極活物質は、単独でも、2種類以上を混合して使用してもよい。

【0036】

これらの負極活物質を用いて負極を製造する方法は、特に限定されない。例えば、負極活物質に、必要に応じて結着剤、増粘剤、導電材、溶媒等を加えてスラリー状とし、集電体の基板に塗布し、乾燥することにより負極を製造することができる。また、負極活物質をそのままロール成形してシート電極としたり、圧縮成形によりペレット電極とすることもできる。

【0037】

負極の製造に使用することができる結着剤は、電極製造時に使用する溶媒や電解液に対して安定な材料であれば、特に限定されない。例えば、ポリフッ化ビニリデン、ポリテトラフルオロエチレン、スチレン・ブタジエンゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム等を挙げることができる。

【0038】

負極の製造に使用することができる増粘剤は、例えばカルボキシメチルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、エチルセルロース、ポリビニルアルコール、酸化スターチ、リン酸化スターチ、カゼイン等が挙げられる。

【0039】

負極の製造に使用することができる導電材としては、銅やニッケル等の金属材料、グラファイト、カーボンブラック等のような炭素質材料が挙げられる。

【0040】

負極用集電体の材質は、銅、ニッケル、ステンレス等の金属が使用され、これらの中で薄膜に加工しやすいという点とコストの点から銅箔が好ましい。

【0041】

(正極)

本発明の電池を構成する正極は、リチウム遷移金属複合酸化物を正極活物質として使用するのが好ましい。リチウム遷移金属複合酸化物としては、LiCoO2等のリチウムコバルト複合酸化物、LiNiO2等のリチウムニッケル複合酸化物、LiMn2O4等のリチウムマンガン複合酸化物等を挙げることができる。特に、コバルト及び/又はニッケルを含むリチウム遷移金属複合酸化物が好ましい。これらリチウム遷移金属複合酸化物は、主体となる遷移金属元素の一部を、Al、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Li、Ni、Cu、Zn、Mg、Ga、Zr等の他の金属種で置き換えることにより安定化させることができ、またそのようにして安定化したリチウム遷移金属複合酸化物はより好ましい。これらの正極活物質は単独でも、2種類以上を混合して使用してもよい。

【0042】

正極の製造方法については、特に限定されず、上記の負極の製造方法に準じて製造することができる。また、その形状については、正極活物質に、必要に応じて結着剤、導電材、溶媒等を加えて混合後、集電体の基板に塗布してシート電極としたり、プレス成形を施してペレット電極とすることができる。結着剤、導電剤、溶媒等の例は、上記の負極の製造方法で挙げられたものに準ずる。

【0043】

正極用集電体の材質は、アルミニウム、チタン、タンタル等の金属又はそれらの合金を使用することができる。これらの中でも、特にアルミニウム又はその合金は軽量であるため、エネルギー密度の点で望ましい。

【0044】

本発明の電池に使用するセパレータの材質や形状については、特に限定されない。非水系電解液に対して安定で、保液性の優れた材料の中から選ぶのが好ましく、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィンを原料とする多孔性シート又は不織布等を用いるのが好ましい。

【0045】

少なくとも負極、正極及び非水系電解液を有する本発明の電池を製造する方法については、特に限定されず、通常採用されている方法の中から適宜選択することができる。

【0046】

また、電池の形状については特に限定されず、例えばシート電極及びセパレータをスパイラル状にしたシリンダータイプ、ペレット電極及びセパレータを組み合わせたインサイドアウト構造のシリンダータイプ、ペレット電極及びセパレータを積層したコインタイプ等が挙げられる。

【0047】

【実施例】

以下に、実施例及び比較例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、本発明は、その要旨を越えない限り、これらの実施例に限定されるものではない。

【0048】

実施例1

〔非水系電解液の調製〕

乾燥アルゴン雰囲気下で、炭酸エチレン(EC)、炭酸エチルメチル(EMC)を体積比3:7で混合し、次いで、十分乾燥したヘキサンフルオロリン酸リチウム(LiPF6)を1モル/リットルの割合で溶解させた後、部分水素化率42%、m−テルフェニルの含有量3.7重量%の、m−テルフェニルの部分水素化物を、電解液の総重量に対して2重量%の濃度になるように添加して電解液を調製した。この電解液を電解液1とする。

【0049】

なお、実施例で用いたm−テルフェニルの部分水素化物は、m−テルフェニルを原料に、白金、パラジウム、又はニッケル系の触媒共存下、高温加圧条件で水素ガスと反応させたものを用いた。また、部分水素化率は、ガスクロマトグラフィー分析により求めたm−テルフェニルの部分水素化物の構成成分の組成比から、平均値として決定した。m−テルフェニルの含有量も、このガスクロマトグラフィー分析値から求めた。実施例及び比較例で用いた電解液中のm−テルフェニルの部分水素化物の構成成分を以下の表1に示す。

【0050】

【表1】

【0051】

〔負極の作製〕

負極活物質として、X線回折における格子面(002面)のd値が0.336nm、晶子サイズ(Lc)が、100nm以上(652nm)、灰分が0.07重量%、レーザー回折・散乱法によるメジアン径が12μm、BET法比表面積が7.5m2/g、アルゴンイオンレーザー光を用いたラマンスペクトル分析において1580〜1620cm-1の範囲のピークPA(ピーク強度IA)及び1350〜1370cm-1の範囲のピークPB(ピーク強度IB)の強度比R=IB/IAが0.12、1580〜1620cm-1の範囲のピークの半値幅が19.9cm-1である天然黒鉛粉末(関西熱化学社製、NG−7)94重量部にポリフッ化ビニリデン(PVDF)(呉羽化学社製、KF−1000)6重量部を混合し、N−メチル−2−ピロリドン(NMP)で分散させスラリー状とした。このスラリー状の混合物を負極集電体である厚さ18μmの銅箔の両面に均一に塗布した後、乾燥器中に通過させて、スラリー作製時に使用したNMPを除去して乾燥させ、次いで、ロールプレス機により圧延して負極板とした。

【0052】

〔正極の作製〕

正極活物質として、LiCoO285重量部にカーボンブラック6重量部、PVDF(呉羽化学社製、KF−1000)9重量部を加え混合し、NMPで分散させ、スラリー状とした。このスラリー状の混合物を正極集電体である厚さ20μmのアルミニウム箔の両面に均一に塗布した後、乾燥器中に通過させて、スラリー作製時に使用したNMPを除去して乾燥させ、次いで、ロールプレス機により圧延して正極板とした。

【0053】

〔電池の作製〕

上記のように作製した負極板と正極板を、直接接触しないようにポリエチレンの微孔性フィルムからなるセパレータとともに重ねて巻き取り、最外周をテープで止めて渦巻き状電極体とした。次いで、図1に示すように、渦巻き状電極体4の上下に絶縁リング7を設置した後、円筒状に成形した負極端子を兼ねるステンレス製の電池ケースに、開口部からこの電極体を挿入した。その後、電極体の負極と接続されている負極リード6を電池ケース1の内底部に溶接するとともに、電極体の正極と接続されている正極リード5を、電池内部のガス圧が上昇して所定以上になると作動する電流遮断装置8の底部と溶接した。また、封口板2の底部には、防爆弁、電流遮断装置を取り付けた。そして、電解液1を注入した後、電池ケース1を開口部で、封口板とポリプロピレン(PP)製の絶縁ガスケット3により密封し、電池1とした。

【0054】

実施例2

実施例1と同様に、EC、EMCを体積比3:7で混合し、次いで、LiPF6を1モル/リットルの割合で溶解させた後、部分水素化率47%、m−テルフェニルの含有量0.2重量%の、m−テルフェニルの部分水素化物を、電解液の総重量に対し2重量%の濃度になるように添加して電解液を調製した。この電解液を電解液2とし、電解液1の代わりに電解液2を用いたことを除き、実施例1と同様にして電池2を作製した。

【0055】

実施例3

実施例1と同様に、EC、EMCを体積比3:7で混合し、次いで、LiPF6を1モル/リットルの割合で溶解させた後、部分水素化率56%、m−テルフェニルの含有量0.0重量%(検出限界以下)の、m−テルフェニルの部分水素化物を、電解液の総重量に対し2重量%の濃度になるように添加して電解液を調製した。この電解液を電解液3とし、電解液1の代わりに電解液3を用いたことを除き、実施例1と同様にして電池3を作製した。

【0056】

実施例4

実施例1と同様に、EC、EMCを体積比3:7で混合し、LiPF6を1モル/リットルの割合で溶解させた後、電解液の総重量に対して、炭酸ビニレン(VC)を2重量%、部分水素化率42%、m−テルフェニルの含有量3.7重量%の、m−テルフェニルの部分水素化物を2重量%の濃度になるように添加して電解液とした。この電解液を電解液4とし、電解液1の代わりに電解液4を用いたことを除き、実施例1と同様にして電池4を作製した。

【0057】

実施例5

実施例1と同様に、EC、EMCを体積比3:7で混合し、次いでLiPF6を1モル/リットルの割合で溶解させた後、電解液の総重量に対して、炭酸ビニレン(VC)を1重量%、プロパンスルトン(PS)を1重量%、部分水素化率42%、m−テルフェニルの含有量3.7重量%の、m−テルフェニルの部分水素化物を2重量%の濃度になるように添加して電解液とした。この電解液を電解液5とし、電解液1の代わりに電解液5を用いたことを除き、実施例1と同様にして電池5を作製した。

【0058】

比較例1

実施例1と同様に、EC、EMCを体積比3:7で混合し、次いで、LiPF6を1モル/リットルの割合で溶解させ、電解液とした。この電解液を比較電解液1とし、電解液1の代わりに比較電解液1を用いたことを除き、実施例1と同様にして比較電池1を作製した。

【0059】

比較例2

実施例1と同様に、EC、EMCを体積比3:7で混合し、次いで、LiPF6を1モル/リットルの割合で溶解させた後、部分水素化率41%、m−テルフェニルの含有量8.3重量%の、m−テルフェニルの部分水素化物を、電解液の総重量に対し2重量%の濃度になるように添加して電解液を調製した。この電解液を比較電解液2とし、電解液1の代わりに比較電解液2を用いたことを除き、実施例1と同様にして比較電池2を作製した。

【0060】

上記実施例1〜5及び比較例1〜2で得られた電池1〜5及び比較電池1〜2について、過充電状態における電池の安全性、低温特性、保存回復率について試験を行った。

【0061】

〔過充電試験〕

上記の電池1〜5及び比較電池1〜2を、1Cの充電電流で、電池電圧が4.2Vになるまで室温(25℃)で充電し、その後、4.2Vの定電圧で2.5時間充電して満充電状態とした。さらに、過充電試験として、各電池に1Cの充電電流を流して過充電を行い、電流を流し始めてから電流遮断装置が作動するまでの時間と、その際の各電池の最高温度を測定した。その結果を表2に示す。電流遮断装置が作動するまでの時間が短く、電池の最高温度が低いものが、過充電における電池の安全性に優れることとなる。

【0062】

〔低温特性〕

上記の電池1〜5及び比較電池1〜2を、1Cの充電電流で、電池電圧が4.2Vになるまで室温(25℃)で充電し、その後、4.2Vの定電圧で2.5時間充電して満充電状態とした。さらに、室温で3時間休止した後、室温で1Cの放電電流で電池電圧が3Vになるまで放電し、放電時間から室温での放電容量(mAh)を求めた。

【0063】

次に、上記の電池1〜5及び比較電池1〜2を、1Cの充電電流で、電池電圧が4.2Vになるまで室温(25℃)で充電し、その後、4.2Vの定電圧で2.5時間充電して満充電状態とした。さらに、0℃で3時間休止した後、0℃で1Cの放電電流で電池電圧が3Vになるまで放電し、放電時間から室温での放電容量(mAh)を求めた。

【0064】

上記で求めた室温及び0℃の放電容量値に基づいて、室温での放電容量に対しての、0℃の放電容量の割合を低温特性として、下記の式で計算した。その結果を表2に示す。低温特性(%)が高いものが、低温特性に優れることとなる。

【0065】

低温特性〔%〕=(0℃放電容量〔mAh〕)÷(室温放電容量〔mAh〕)×100〔%〕

【0066】

〔保存後回復率〕

60℃保存前の放電容量は、上記の電池1〜5及び比較電池1〜2を、1Cの充電電流で、電池電圧が4.2Vになるまで室温(25℃)で充電し、その後、4.2Vの定電圧で2.5時間充電して満充電状態とした。さらに、室温で3時間休止した後、室温で1Cの放電電流で電池電圧が3Vになるまで放電し、放電時間から室温での放電容量(mAh)を求めた。

【0067】

一方、60℃保存後の放電容量は、上記の電池1〜5及び比較電池1〜2を、1Cの充電電流で、電池電圧が4.2Vになるまで室温(25℃)で充電し、その後、4.2Vの定電圧で2.5時間充電して満充電状態とした後、60℃の雰囲気下に20日間保存した。

【0068】

次に、室温で1Cの放電電流で、電池電圧が3Vになるまで放電した後、1Cの充電電流で電池電圧が4.2Vになるまで室温(25℃)で充電し、その後、4.2Vの定電圧で2.5時間充電して満充電状態とした。さらに、室温で3時間休止した後、室温で1Cの放電電流で電池電圧が3Vになるまで放電し、放電時間から室温での放電容量(mAh)を求めた。

【0069】

上記で求めた60℃保存前及び60℃保存後の放電容量値に基づいて、保存前の放電容量に対しての、保存後の放電容量の割合を保存後回復率として、下記の式で計算した。その結果を表2に示す。保存後回復率(%)が高いものが、保存特性に優れることとなる。

【0070】

保存後回復率〔%〕

=(保存後の放電容量〔mAh〕)÷(保存前の放電容量〔mAh〕)×100〔%〕

【0071】

【表2】

【0072】

上記表2から、過充電を抑制する添加剤が含まれていない比較電池1は、低温特性、保存特性は優れているが、過充電試験では51分後に破裂した。m−テルフェニルの部分水素化物中のm−テルフェニルの含有量が8重量%である部分水素化m−テルフェニルを用いた比較電池2は、過充電特性、低温特性は、電池1〜5とほぼ同様な結果となっているが、保存特性が著しく低下した。

【0073】

一方、m−テルフェニルの部分水素化物中のm−テルフェニルの含有量が、本発明の6重量%以下であるm−テルフェニルの部分水素化物を用いた本発明の電池1〜5は、過充電特性、低温特性及び保存特性が優れている。

【0074】

【発明の効果】

非水系電解液二次電池の電解液の添加剤として、m−テルフェニルの部分水素化物を選択することによって、低温特性や保存特性等の電池特性に悪影響を与えることなく、過充電状態における電池の安全性を確保することができ、非水系電解液二次電池の小型化、高性能化、安全性の確保に寄与することができる。

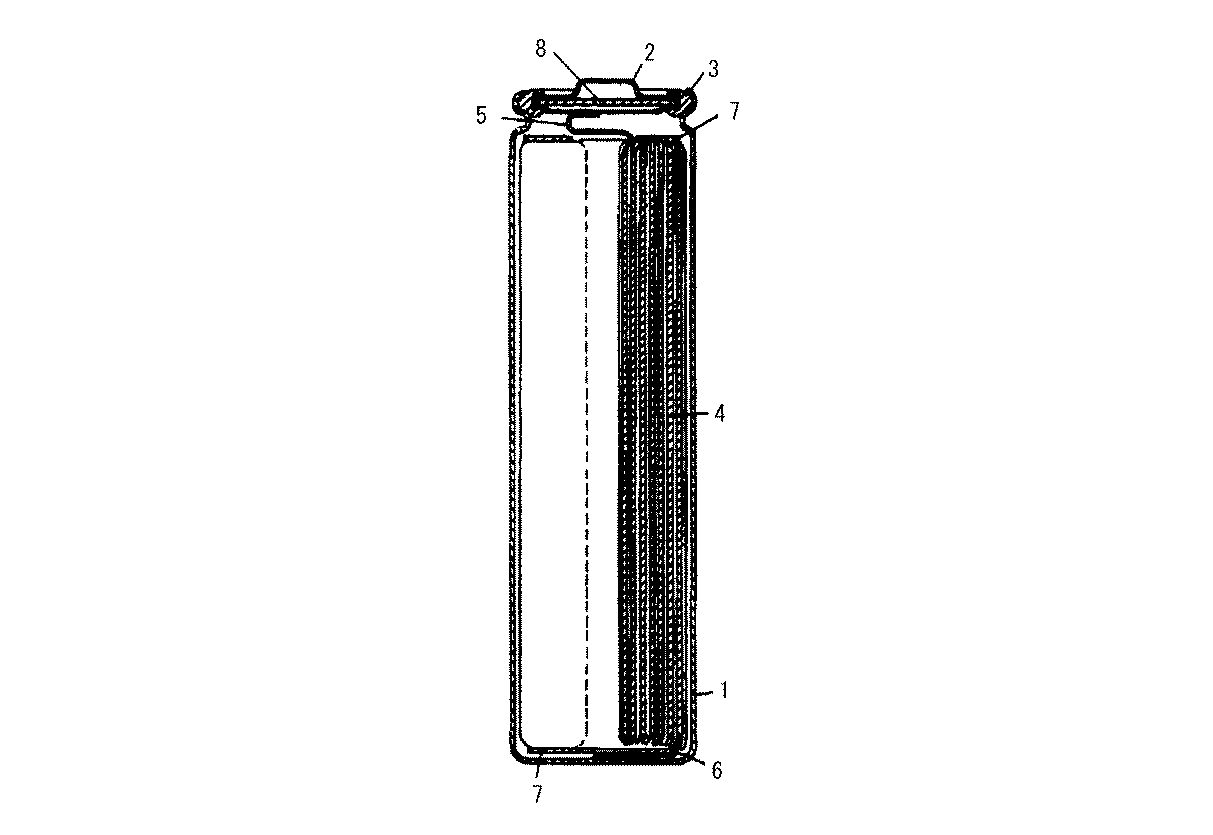

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例及び比較例における円筒型電池の構造を示す概略断面図である。

【符号の説明】

1 電池ケース

2 封口板

3 絶縁ガスケット

4 渦巻き状電極体

5 正極リード

6 負極リード

7 絶縁リング

8 電流遮断装置

Claims (12)

- リチウムを吸蔵・放出することが可能な負極及び正極を備えた二次電池用の有機溶媒及び電解質としてリチウム塩を含む非水系電解液であって、該非水系電解液が、部分水素化率30〜70%のm−テルフェニルの部分水素化物の混合物を含み、該m−テルフェニルの部分水素化物の混合物中のm−テルフェニルの含有量が6質量%以下であることを特徴とする非水系電解液。

- リチウムを吸蔵・放出することが可能な負極及び正極を備えた二次電池用の有機溶媒及び電解質としてリチウム塩を含む非水系電解液であって、該非水系電解液が、m−テルフェニルを部分水素化反応に付すことにより得られるm−テルフェニルの部分水素化物の混合物を含み、該m−テルフェニルの部分水素化物の混合物中のm−テルフェニルの含有量が6質量%以下であることを特徴とする非水系電解液。

- リチウムを吸蔵・放出することが可能な負極及び正極を備えた二次電池用の有機溶媒及び電解質としてリチウム塩を含む非水系電解液であって、該非水系電解液が、m−テルフェニルを部分水素化反応に付すことにより得られる部分水素化率30〜70%のm−テルフェニルの部分水素化物の混合物を含み、該m−テルフェニルの部分水素化物の混合物中のm−テルフェニルの含有量が6質量%以下であることを特徴とする非水系電解液。

- 該m−テルフェニルの部分水素化物の混合物の含有量が、該非水系電解液の総重量に対して、0.1〜10質量%である、請求項1〜3のいずれか1項記載の非水系電解液。

- リチウムを吸蔵・放出することが可能な負極及び正極と、有機溶媒及び電解質としてリチウム塩を含む非水系電解液とを備えた非水系電解液二次電池であって、該非水系電解液が部分水素化率30〜70%のm−テルフェニルの部分水素化物の混合物を含み、かつ該m−テルフェニルの部分水素化物の混合物中のm−テルフェニルの含有量が6質量%以下であることを特徴とする非水系電解液二次電池。

- リチウムを吸蔵・放出することが可能な負極及び正極と、有機溶媒及び電解質としてリチウム塩を含む非水系電解液とを備えた非水系電解液二次電池であって、該非水系電解液が、m−テルフェニルを部分水素化反応に付すことにより得られるm−テルフェニルの部分水素化物の混合物を含み、該m−テルフェニルの部分水素化物の混合物中のm−テルフェニルの含有量が6質量%以下であることを特徴とする非水系電解液二次電池。

- リチウムを吸蔵・放出することが可能な負極及び正極と、有機溶媒及び電解質としてリチウム塩を含む非水系電解液とを備えた非水系電解液二次電池であって、該非水系電解液が、m−テルフェニルを部分水素化反応に付すことにより得られる部分水素化率30〜70%のm−テルフェニルの部分水素化物の混合物を含み、該m−テルフェニルの部分水素化物中のm−テルフェニルの含有量が6質量%以下であることを特徴とする非水系電解液二次電池。

- 該m−テルフェニルの部分水素化物の混合物の含有量が、非水系電解液の総重量に対して、0.1〜10質量%である、請求項6〜8のいずれか1項記載の非水系電解液二次電池。

- 該正極が、リチウムコバルト複合酸化物又はリチウムニッケル複合酸化物を含む、請求項6〜10のいずれか1項記載の非水系電解液二次電池。

- 該負極が、X線回折における格子面(002面)のd値が0.335〜0.340nmの炭素質物を含む、請求項6〜11のいずれか1項記載の非水系電解液二次電池。

Priority Applications (5)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2001289868A JP3973389B2 (ja) | 2001-09-21 | 2001-09-21 | 非水系電解液及びこれを用いた非水系電解液二次電池 |

| PCT/JP2002/007392 WO2003012912A1 (fr) | 2001-07-27 | 2002-07-22 | Solution electrolytique non aqueuse et cellule secondaire utilisant ladite solution electrolytique non aqueuse |

| EP02747709A EP1414099A4 (en) | 2001-07-27 | 2002-07-22 | WATER-FREE ELECTROLYTIC SOLUTION AND SECONDARY CELL WITH A WATER-FREE ELECTROLYTIC SOLUTION THEREWITH |

| CNB028025229A CN1204649C (zh) | 2001-07-27 | 2002-07-22 | 非水电解质溶液和使用它的非水电解质溶液二次电池 |

| US10/397,320 US7144660B2 (en) | 2001-07-27 | 2003-03-27 | Non-aqueous electrolyte solution and non-aqueous electrolyte solution secondary battery using the same |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2001289868A JP3973389B2 (ja) | 2001-09-21 | 2001-09-21 | 非水系電解液及びこれを用いた非水系電解液二次電池 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2003100344A JP2003100344A (ja) | 2003-04-04 |

| JP3973389B2 true JP3973389B2 (ja) | 2007-09-12 |

Family

ID=19112300

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2001289868A Expired - Fee Related JP3973389B2 (ja) | 2001-07-27 | 2001-09-21 | 非水系電解液及びこれを用いた非水系電解液二次電池 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP3973389B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR20080031151A (ko) * | 2005-07-21 | 2008-04-08 | 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 | 비수전해질 2차 전지 및 그의 제조방법 |

| JP5063948B2 (ja) * | 2005-07-21 | 2012-10-31 | パナソニック株式会社 | 非水電解質二次電池及びその製造方法 |

| JP4486932B2 (ja) * | 2006-01-30 | 2010-06-23 | 日立マクセル株式会社 | 非水二次電池及びこれを用いた携帯機器 |

-

2001

- 2001-09-21 JP JP2001289868A patent/JP3973389B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2003100344A (ja) | 2003-04-04 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US7144660B2 (en) | Non-aqueous electrolyte solution and non-aqueous electrolyte solution secondary battery using the same | |

| JP4604505B2 (ja) | ジフルオロリン酸リチウムの製造方法、ならびに、非水系電解液及びこれを用いた非水系電解液二次電池 | |

| JP6238582B2 (ja) | 高濃度金属塩を含むアセトニトリル電解液、及び当該電解液を含む二次電池 | |

| JP6222106B2 (ja) | 非水電解液及びそれを用いた蓄電デバイス | |

| JP4779651B2 (ja) | 非水電解液およびリチウム二次電池 | |

| JP4963780B2 (ja) | 非水系電解液およびリチウム二次電池 | |

| JPWO2013128679A1 (ja) | リチウムイオン電池 | |

| JP4461664B2 (ja) | 非水系電解液二次電池及びそれに用いる非水系電解液 | |

| JP5671771B2 (ja) | リチウム二次電池 | |

| JP2011171282A (ja) | 非水電解液及びそれを用いた電気化学素子 | |

| EP2259375B1 (en) | Nonaqueous electrolytic solution and lithium secondary battery | |

| JP4655536B2 (ja) | 非水系電解液及び非水系電解液電池 | |

| JP5343918B2 (ja) | リチウム二次電池及び非水系電解液 | |

| JP2016004751A (ja) | リチウム二次電池及び非水電解液 | |

| JP4984373B2 (ja) | 非水系電解液およびリチウム二次電池 | |

| JPWO2005048391A1 (ja) | 非水電解液およびリチウム二次電池 | |

| JP2007165296A (ja) | リチウム二次電池 | |

| JP5063448B2 (ja) | 非水電解質及び該非水電解質を含む非水電解質二次電池 | |

| JP5375816B2 (ja) | 非水系電解液およびリチウム二次電池 | |

| JP4517730B2 (ja) | 非水電解液およびそれを用いたリチウム二次電池 | |

| JP4017367B2 (ja) | 非水系電解液及びこれを用いた非水系電解液二次電池 | |

| JP3973389B2 (ja) | 非水系電解液及びこれを用いた非水系電解液二次電池 | |

| JP2007165294A (ja) | リチウム二次電池用非水系電解液及びそれを用いたリチウム二次電池 | |

| JP4259789B2 (ja) | 非水系二次電池用電解液及びそれを用いた非水電解液二次電池 | |

| JP4017368B2 (ja) | 非水系電解液及びこれを用いた非水系電解液二次電池 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20040601 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20070220 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20070423 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20070612 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20070612 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Ref document number: 3973389 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100622 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100622 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110622 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120622 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130622 Year of fee payment: 6 |

|

| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313121 |

|

| R371 | Transfer withdrawn |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R371 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees | ||

| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313121 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |